di Gian Piero Fiorillo

Era lì, sono sicuro. M’è preso un colpo. Adesso ci sono solo i cocci del finestrino per terra. Ci hanno fregato la macchina. E mo’ chi glielo dice a Sonia? Saltano le vacanze? Che palle, madonna che palle.

Le vacanze non saltano, non saranno due ladri di galline a fermarci, il nipote di Sonia ci presta la Golf, andiamo a sporgere denuncia, poi le telefonate ai parenti. Slittano gli orari, spese aggiuntive per riconvertire i biglietti, rifare il pieno, ricomprare le pinne e le maschere. Soldi buttati, vacanze recuperate. Roma Vulcano ci mettiamo trentasei ore ma sembrano settantadue, lasciamo il raccordo che sono le quattro del pomeriggio, già stravolti. La più allegra è Sonia, forse per non farci pesare che la macchina rubata era sua. Susanna guida e giura che si farà tutto il viaggio in una botta sola: tanto ce la faccio, dice, ci so’ abituata. E guida. Ci sono abituata e guida, non cede il volante, ha detto che non lo cede, di certo non a me che ho un problema agli occhi e quasi non ci vedo. Non a Sonia che tutta sta voglia proprio oggi non ce l’ha. La Golf del nipote è una bella macchina ma vuoi mettere la BMW? Però la Golf si guida meglio, dice Susanna, è più facile. Certo, quella era sportiva, bassa, scattante, questa sembra una matrona. Ci fermiamo a un autogrill. Vuoi che ti do il cambio? No, no, ce la faccio benissimo. Susanna resiste fino a Messina, poi crolla. Troviamo una stanza all’hotel Europa, commento scontato: meglio che al California. Loro due scendono a mangiare, io direttamente a letto. Mi portano un arancino. Lo mastico dormendo. Dormo dalle dieci e mezza alle quattro del mattino. Mi sveglio con il magone e un buco allo stomaco. Trovo un pacchetto di cracker ma non basta. Sto per mettermi a piangere. Porci. Merde. Per una volta che avevamo una macchina decente. Neppure assicurata contro il furto, tanto la tenevamo in garage. Tranne stanotte, porca troia. E Sonia che non sembra preoccuparsene. Lo fa per noi, per non rovinarci la vacanza. Meglio che non ci penso. In valigia ho la Bibbia, uomini e no, il tè nel deserto, Herman Hesse. Le conferenze brasiliane di Franco Basaglia. Mi ci attacco come un poppante. Testo vulcanico. Sembra di sentirlo, Basaglia, mentre piega con veemenza l’italiano di quegli anni ai miraggi dell’agitatore. Condensa significati in ogni parola e li compatta come il cacciatore che pressa la polvere nella cartuccia. Esploderanno. Mille sentieri e una sola direzione. Incendiario. Spiazzante. Zarathustra con le parole di Husserl e Marx. A un certo punto un tale, sapendolo comunista, gli ricorda che in Unione Sovietica i dissidenti politici vengono internati in manicomio. Lui non arretra: Io penso che tutti gli internati nei manicomi sono dissidenti politici. Ma se viene internato un intellettuale la stampa di tutto il mondo si ribella, mentre se viene internato un alcolista nessuno lo nota – perché? perché l’alcolista è povero. Leggere queste cose alle cinque del mattino sveglia. Brucia, vecchio rudere ex-antagonista ora impiegato statale con la tua brava settimana di ferie e i week-end fuori città. Brucia con gli acciacchi dell’età. Io penso che tutti gli internati nei manicomi sono dissidenti politici! Altro che ragione e moderazione, prudenza e compromesso: questa è la codardia degli epigoni. Brucia contestatore irrancidito in castigati bermuda di lino. I capelli superstiti si incendiano sulla fronte e ti regalano l’illuminazione: il potere non ha inventato i manicomi per rinchiudere i malati di mente, ma la malattia mentale per giustificare i manicomi. E internarvi i dissidenti. Con la scusa di una diagnosi medica. Bastardi, venduti, carrieristi tutti i medici, tutti! Niente fottuti medici per favore, disse Ronald Laing morendo d’infarto. Tutti i pazienti psichiatrici sono prigionieri politici! Questo bisognerebbe urlare ai congressi, nelle conventicole psy, nelle riunioni, ai familiari, per le strade, nei reparti psichiatrici degli ospedali. Tutti lo sono e tutti lo siamo. Siamo tutti malati di mente e prigionieri politici. Internateci tutti, abbottateci di farmaci, neurolettizzateci tutti! Bisogna scendere subito e gridarlo per le strade di Messina, fuori dall’albergo, sul lungomare! Subito! Immediatamente!

Sei sveglio? – è la voce di Sonia.

Più di così.

Dobbiamo andare.

Perché?

È giorno. Ho parlato all’alba e all’aurora e non mi hanno risposto. Ora c’è da rispettare il programma diurno: lasciare Messina, arrivare Milazzo, fare biglietto, prendere traghetto, essere Vulcano primo pomeriggio. Partiamo. Guida ancora Susanna. Siamo a Milazzo alle nove e scopriamo che il primo traghetto con trasporto auto parte alle diciotto. Revisione del programma: aspettare. Sonia ha i sandali rotti, cerchiamo un negozio, intanto li leghiamo con una cordicella. Ci fermiamo al Petit Hotel per un caffè. Apprezziamo le maioliche della hall. Veniamo accolti con simpatia, di turisti sfigati devono vederne molti. Si chiacchiera. In Sicilia si trova sempre qualcuno disposto a farlo. Mica sono heideggeriani in Sicilia. Sono autentici senza sapere di esserlo. Autentici e chiacchieroni. Curiosi e diffidenti. Ci studiano. Li informiamo che vorremmo andare al mare, visto che manca molte ore al traghetto. Stilano per noi una graduatoria di spiagge. Finiamo alla baia del Tono. C’è un chiosco. Sonia e Susanna prendono l’ombrellone, io mi accomodo all’ombra di un tendalino. Gelato e conferenze basagliane. Leggendo, mi sembra di sentire ancora la sua voce: Questa mattina il giornale dava una notizia che sembra fatta apposta per la conferenza di oggi: una donna denuncia la tortura nell’ospedale di… no, no, tortura… il traduttore evidentemente è d’accordo con me perché ha fatto un lapsus molto interessante, ha tradotto tortura con trattamento… Quando pronunciava queste parole Franco Basaglia non sapeva di essere condannato a morte. Era il 1979 e c’erano ancora focolai d’opposizione in Italia. Ma la mannaia stava già scendendo sulla sua nuca e su tutto il movimento. I mastini arrotavano i coltelli.

Sonia risale dalla spiaggia: Non vieni a farti il bagno? l’acqua è bellissima.

Sto facendo un bagno di rabbia sociale.

Astratti furori?

Sai qual è l’altro libro che ho nello zaino?

Uno sulla resistenza.

Uomini e no. Se un uomo commette questi crimini, può ancora dirsi uomo? e se commette questi altri crimini più atroci, è ancora un uomo? e Hitler, possiamo dire che anche Hitler è un uomo? Sì, sì, sì… è un uomo. Anche il più feroce torturatore, il criminale più efferato alla fine è un uomo.

Ma l’uomo può scegliere.

E se uno non può scegliere è ancora un uomo?

Se non può scegliere non è un uomo.

Arriva anche Susanna: Vi sembrano argomenti da mare?

Se uno non può scegliere è solo un corpo, materia. Come Vulcano che manda lapilli e non lo sa.

Vado a vedere se ci danno da mangiare, dice Susanna.

Il Cosmo intero non saprebbe niente di sé senza gli uomini. Il giorno che spariremo il Cosmo avrà perso coscienza. Niente sale di rianimazione.

Susanna sorride e va verso il banco. La seguiamo in silenzio, la mia mente continua a seguire il filo dei pensieri. Se l’uomo muore il Tempo non scorre. Non più fiume – pozzanghera. Peggio: si dissolverebbe nel nulla. Il cosmo ridiventa caos. Le stelle, enormi pire che danzano nel vuoto. Se fosse un movimento musicale sarebbe “tragico senza angoscia”.

È ora di avviarci al traghetto, dice Sonia.

Quanto ci mette per Vulcano?

Un’ora e mezza, forse un po’ meno.

Andiamo, il Tempo può attendere.

Un’ora o due che gli cambia.

Venite, venite, dice l’addetto della Siremar dopo che le viscere del traghetto hanno sputato un numero incredibile di autotreni, autoarticolati, furgoni, macchine, moto. Iniziamo le manovre d’imbarco instupiditi dal calore dell’asfalto. Siamo nel culo della balena, penso. Visioni di draghi che ingoiano vittime. Venite, che aspettate? grida l’addetto – ah, ma a voi vi conosco, ci andate tutti gli anni a Vulcano, che ci trovate su quello scoglio, eh? Lo zolfo, rispondo. Lo zolfo! ma voi lo sapete che è lo zolfo? è il peto del diavolo, lo zolfo. Che schifo! Andate, andate ancora più dietro, andate che ci avete spazio – venite avanti voialtri, avanti, avanti, qui sulla sinistra, dietro voi, avanti, lasciategli lo spazio che deve scendere il professore – i miei ossequi professore, arrivederci!

Lo conosci? chiede Sonia.

Deve avermi preso per qualcun altro.

Forse fa così con tutti.

È facile, sì.

Ancora non c’è la folla di agosto.

Sarà per questo.

Ponte. Srotolo un asciugamano e mi stendo su una panca di metallo. Penso allo zolfo e al carattere sulfureo dei siciliani. I minerali del sottosuolo influenzano i caratteri? All’Elba sono tutti pesanti come il ferro? Sull’Amiata hanno l’argento vivo addosso? Macché. Conosco bene l’Amiata, più vai in cima più sono tristi. Forse perché il mercurio l’hanno raspato via tutto. Sonia si avvicina, mi accarezza: A cosa stai pensando? A niente, vorrei essere già arrivato. È bello arrivare col tramonto, dice, mette malinconia però è bello.

Infine sbarchiamo. Saliamo verso Vulcanello. Pochi minuti, ecco il resort. Riconosco i corridoi sofferenti, gatti emaciati, piante arse. Mi ricordano una colonia penale, è per questo che ci vengo. Tutto squadrato, povero, trascurato come celle di rigore. Calce sporca, cespugli bruciati, lucertole in fuga. Sole a picco, salsedine. Tutta la Sicilia è una grande colpa, la colpa del Fuoco che ha voluto farsi terra.

Abbiamo saputo del furto della macchina, dice l’uomo della reception, se volete potete recuperare il tempo perduto restando un giorno in più, naturalmente senza sovrapprezzo. Siamo molto grati. Sonia dice: solo al Sud succedono queste cose. Ma non lo senti? è milanese, obietto. Eh, per questo s’è trasferito al Sud. Ridiamo di cuore, siamo arrivati. Pace col mondo.

L’inquietudine riaffiora a mezzanotte. Nessuno di noi prende davvero sonno. Sarà la stanchezza. Ci si alza per bere, maledire le zanzare, aprire un poco di più la finestra, fare pipì. I fantasmi dell’isola non risparmiano nessuno. Il vulcano mi tocca i nervi, dice Susanna. Ha voglia di parlare. Ho sognato la vita, dice. Come la vita? Era una specie di verme argentato, forse un pescetto, un’acciuga. È volata lontano e poi ero in una stanza chiara e ripiegavo i panni via via che li ritiravo dallo stendino. Li scuotevo cantando, in un controluce abbagliante. Mi piace scuotere e ripiegare le lenzuola. È sempre una festa. Ma all’improvviso i panni cricchiavano e si rompevano come rametti secchi.

Paura di essere fragile.

La vita era scivolata via dalle lenzuola insieme a quell’acciuga.

Hai dormito pochi minuti.

Eppure ho sognato. E tu?

Mi hanno svegliato i gatti, avete sentito?

Gridavano così forte.

Mi davano una senso d’angoscia. Li hai sentiti anche tu?

E come no, hanno fatto un casino. Ma forse facevano l’amore.

Stanotte è anche saltata la luce e le lampadine d’emergenza si sono accese all’improvviso. In quel momento mi sono svegliata di nuovo.

Anch’io. Me n’ero quasi dimenticata, dice Sonia. Poi si gira verso di me.

E tu, cosa hai sognato?

Ho pensato tutto il tempo.

A cosa?

A una strana frase delle Conferenze brasiliane.

Ti pareva.

Un certo dottor Mendonça, sapete cosa dice questo dottor Mendonça?

No.

Dice: Nella pratica, la teoria è differente.

Eh?

Sì, dice proprio così, e nasce una polemica. Basaglia come al solito infuoca la posta. Mendonça è assente, ma lui prende subito di mira quello che l’ha citato. Non sopportava altri oracoli.

Mendonça processato in contumacia.

Ma che significa Nella pratica, la teoria è differente?

Io la vedo così. Prendi un fabbro nella sua officina. Ferro e fuoco li piega al suo volere, ma non sa niente di chimica o di fisica. Ha un sistema teorico tutto suo, immagini e concatenazioni mentali. Finché funziona, fosse pure che le fiamme sono lingue di strega, va bene lo stesso: le evita e non si ustiona.

Il fabbro aristotelico.

Ridi pure. Ma gli psichiatri fanno lo stesso.

Non hanno una teoria?

Ne hanno troppe e inutili. Devono inventarne altre, personali, o chiudono bottega. Nessuna vita si accontenta di stare in uno schema premontato.

Ah, basta. Siamo in vacanza!

I vostri sogni contro le mie teorie.

Che nella pratica sono differenti.

Non ci parlo più con voi, non mi ascoltate nemmeno.

Ti abbiamo ascoltato, ma adesso dormiamo.

È mattino.

Fa già caldo.

Poi andiamo al mare.

Senza libri.

È ammesso solo Mandrake.

Lo fanno ancora?

Boh.

Gli intellettuali verranno dati in pasto ai pesci.

Il mio non era un discorso intellettuale, al contrario.

Basta.

Dormiamo.

Siamo troppo stanchi.

Allora andiamo subito al mare.

Sì. Ci rinfreschiamo e poi si dorme meglio.

Chi si muove per primo?

Andate, io resto ancora un po’.

Non pensare troppo, mi raccomando.

Le guardo mentre riempiono due grandi borse di stoffa, cosa non riescono a metterci dentro. Vanno. Io resto ad aspettare la mia anima, che è ancora a Roma e lavora in un centro di salute mentale. Il corpo ha impiegato trentasei ore per arrivare qui, l’anima è più lenta. Fra un giorno o due verrà e vivremo insieme il tempo restante. Per adesso non riesco a staccarmi dalla vicenda psichiatrica nazionale, in cui tutti si sentono avanguardia ma continuano a fare le stesse cose da quarant’anni. Atrofia della rivoluzione. Tiro fuori il Corriere dallo zaino. La prima famiglia tornata a Karemles, un villaggio iracheno devastato dalla guerra, trova che i serpenti sono diventati padroni delle macerie: in particolare la zarraga, una velenosa e aggressiva vipera del deserto. Non ci sono più i contadini a ucciderla e così s’è diffusa senza incontrare ostacoli. Come si fa a vivere con il rischio di aprire una porta ed essere attaccati? Molto peggio degli Uccelli di Hitchcock. Mi conforta sapere che a Vulcano regna il blacco, un colubride per noi innocuo. Dà dei morsi se viene catturato, ma non riesce a iniettare il veleno perché i denti sono posizionati molto indietro, in fondo alla gola. In compenso fa razzia di topi e insetti, li ammazza mentre li ingoia. Non vorrei essere nei loro panni, sudo freddo solo a pensarci. Spossatezza. Doccia. Ancora avvolto nell’accappatoio, mi sdraio sotto le pale del ventilatore. Ne ascolto il motore affaticato. M’addormento. Ora sono in un lido davanti al mare. C’è un chioschetto, La Capannina. La spiaggia è deserta. Dietro la toilette un bordello frequentato da nazisti, alcuni sono gay e si misurano l’uccello. Il più dotato deve uccidere la maîtresse per diventare capogruppo. Mi allontano, ma la scena si ripresenta. I nazisti hanno ridicoli baffetti tatuati su tutto il corpo. L’assassino della maîtresse viene portato in trionfo. Un vecchio camerata gli porge un ippocampo. L’assassino non gradisce. Era un regalo, balbetta il vecchio. Fugge terrorizzato. Arriva alla Capannina, presidiata dalle milizie governative. Fa caldo, intorno ai quaranta gradi. È una fornace, speriamo che non scoppino altri incendi, dice un soldato. Sergente, che posso fare? chiede il fuggitivo. Il sergente prende una barretta rossa dal frigorifero e gliela porge. Sembra un frammento di foratino. Il vecchio camerata piange. Ha forti dolori all’addome. Ha mangiato la barretta, dice qualcuno. Arrivano le donne con i capelli sciolti, sottili come ombre. S’è suicidato. Povero caro. Non l’ha fatto con intenzione. Credeva fosse hashish. Era nuovo di qui? Forse un bagnino. Era un nazista. Non credevo. Voleva avvelenare il ragazzo. Si chiamava Cosma. Cosma? Sì, Cosma. Cosma.

Cosa c’è? mi chiede Sonia svegliandomi. Si sentiva in colpa per avermi lasciato solo. Fate l’elastico, le dico, andate avanti e tornate indietro a riprendermi. Dai, vieni a farti il bagno, che aspetti? Arrivo, arrivo subito. Siamo in vacanza. Sì, sì, viva le vacanze. E viva il mare. E la Sicilia. E i capperi di Salina. E il pescespada. E la lava del vulcano. Sai che ti dico? oggi staremo in acqua tutto il giorno, l’hai portato il materassino? Era in macchina. Ah, pure le ciambelle? Shhh… senti questa musica? sono indiani che pregano. Quasi tutto il personale dell’albergo è straniero. Sono sikh? Non lo so. In Sicilia è tutto musica, dalle cicale al dialetto, e in più adesso ci sono i sikh che cantano. Ogni cosa è perfetta in questo paradiso. Per turisti. E così sia.

*** roma, luglio 2017

Have you seen my shoes

Have you seen my shoes

Fine prima parte

Fine prima parte

Negli anni Ottanta la presenza di stranieri in Italia era minima, i bambini di colore facevano tanta tenerezza. Predominava un senso d’accoglienza e nel mio caso – dato che venivo dalla favolosa Mitteleuropa che esisteva soprattutto nel catalogo Adelphi – pure una cospicua esterofilia. Poi sono arrivate le ondate migratorie e, con esse, la xenofobia e il razzismo. Nei primi decenni, c’era motivo di sperare che i processi di integrazione avessero attenuato ostilità e paure, cosa che, in parte, è avvenuta fino agli anni recenti, gli anni della crisi che hanno reso il razzismo più incarognito e cristallizzato, e dunque un perno centrale della politica. Oggi “xenofobia” è quasi sempre un eufemismo. Esistono generazioni di ragazzi che sanno parlare e scrivere solo in italiano, ai quali si continua a negare ciò che, di fatto, sono: italiani. Non erano ancora nati o erano piccolissimi, quando cominciai a lavorare a Lezioni di tenebra. Però le leggi scritte e anche quelle non scritte le detta la maggioranza che, in tempi di populismo, pretende d’incarnare il popolo tout court. Per la visione tanto diffusa secondo cui vengono prima gli italiani – quelli di sangue – né a me né a tanti ex studenti delle scuole e università italiane che oggi sono romanzieri poeti e saggisti spetta il diritto d’intendere come nostra la vera patria d’uno scrittore: la lingua in cui s’esprime.

Negli anni Ottanta la presenza di stranieri in Italia era minima, i bambini di colore facevano tanta tenerezza. Predominava un senso d’accoglienza e nel mio caso – dato che venivo dalla favolosa Mitteleuropa che esisteva soprattutto nel catalogo Adelphi – pure una cospicua esterofilia. Poi sono arrivate le ondate migratorie e, con esse, la xenofobia e il razzismo. Nei primi decenni, c’era motivo di sperare che i processi di integrazione avessero attenuato ostilità e paure, cosa che, in parte, è avvenuta fino agli anni recenti, gli anni della crisi che hanno reso il razzismo più incarognito e cristallizzato, e dunque un perno centrale della politica. Oggi “xenofobia” è quasi sempre un eufemismo. Esistono generazioni di ragazzi che sanno parlare e scrivere solo in italiano, ai quali si continua a negare ciò che, di fatto, sono: italiani. Non erano ancora nati o erano piccolissimi, quando cominciai a lavorare a Lezioni di tenebra. Però le leggi scritte e anche quelle non scritte le detta la maggioranza che, in tempi di populismo, pretende d’incarnare il popolo tout court. Per la visione tanto diffusa secondo cui vengono prima gli italiani – quelli di sangue – né a me né a tanti ex studenti delle scuole e università italiane che oggi sono romanzieri poeti e saggisti spetta il diritto d’intendere come nostra la vera patria d’uno scrittore: la lingua in cui s’esprime.

Non eravamo né amici, né sconosciuti, né amanti: eravamo in bilico, proprio come mi sentivo io, in bilico

Non eravamo né amici, né sconosciuti, né amanti: eravamo in bilico, proprio come mi sentivo io, in bilico

La mia testa rifiuta questa immagine.

La mia testa rifiuta questa immagine.

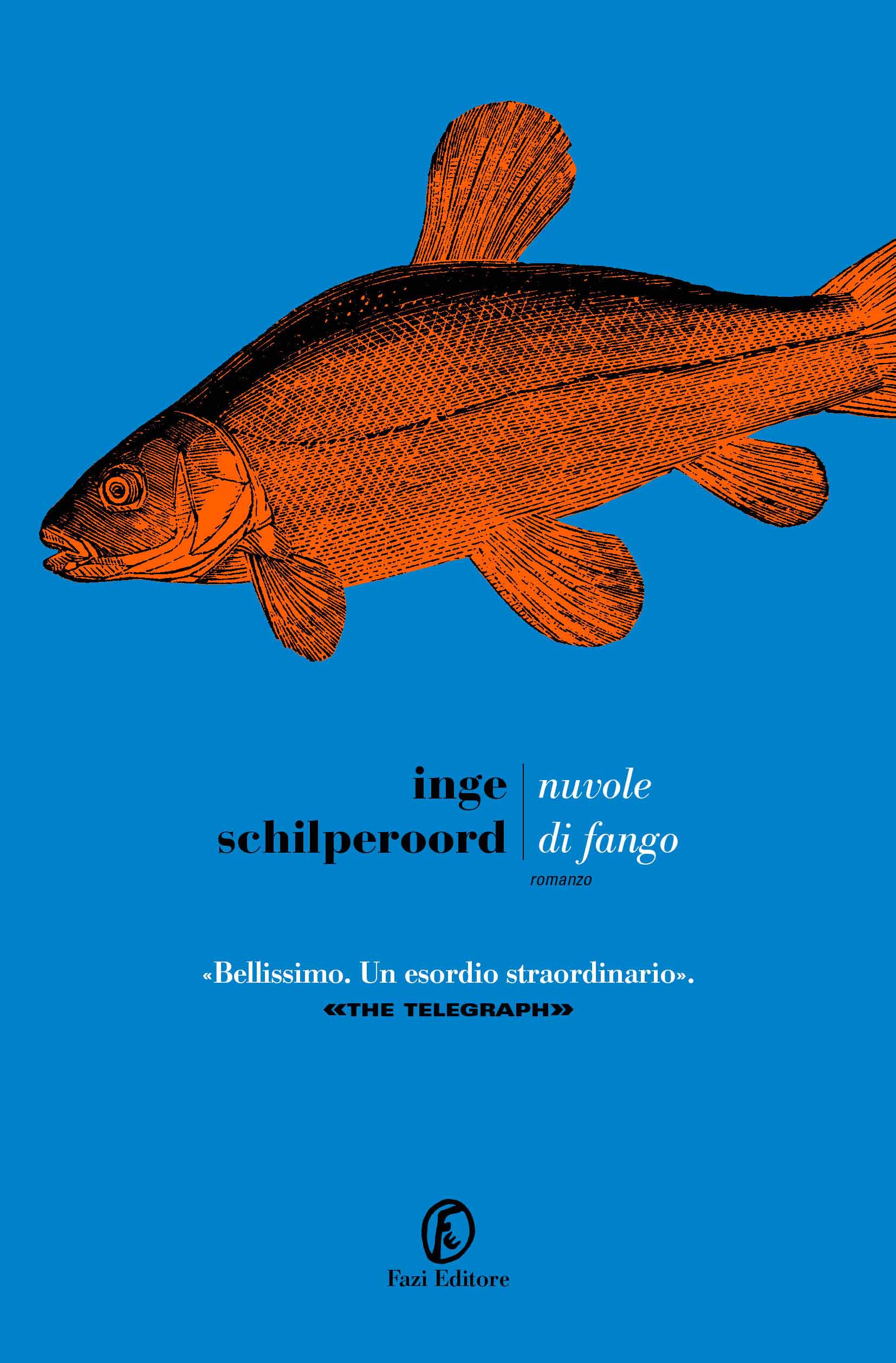

Nabokov ci aveva già avvertiti, con la sua incredibile Lolita: leggere e soprattuto descrivere l’attrazione erotica irrefrenabile nei confronti di un giovanissimo essere umano, non è certo cosa semplice.

Nabokov ci aveva già avvertiti, con la sua incredibile Lolita: leggere e soprattuto descrivere l’attrazione erotica irrefrenabile nei confronti di un giovanissimo essere umano, non è certo cosa semplice.