di Davide Orecchio

[…] La foresta è curiosa. Sembra una rete. L’erba è un tappeto di antenne e gliele rivolge (al porco svenuto, sconfitto). Svenire non è come il sonno, quando non c’è coscienza. Il porco non appartiene più al mondo. È figlio del nero che per un po’ abita senza coscienza. Lo spettacolo cui assisteva dal viaggio adesso l’osserva. Le bestie nascoste o posate sui rami lo scrutano. Cespugli d’erica aspettano il risveglio di lui. Se prima era animata e simultanea, la foresta ora cresce in altezza, fa ombra, si ferma sul porco svenuto. Le foglie che gli cadono accanto sono agenti segreti. Ma il porco fatica a scalare le pareti della tomba che è svenire. Anzi non fa, non si sforza, non sogna. Assomiglia a un morto. Con nolontà il corpo di Felix è ospite della foresta. Una statua abbattuta. Prima aveva il muso nell’erba, ma rotolando è arrivato supino a liberare le frogie da cui cola un moccio leggero, e l’addome rotondo che pulsa – unico segno di vita finché con dettato (e coscienza, e lavoro) io vedo che le palpebre del porco gesticolano, e lì sotto le pupille devono smaniare, hanno ripreso a far parte del mondo.

Riapre gli occhi, massaggia la fronte dov’è stato l’urto. Cosa significa? Forse io sono morto, eppure si sente vivo col calpestare l’erba, la ghiaia, nel tastare il bernoccolo creato dalla pietra miliare, mentre scorge il volo di un bucero che si conclude sul comignolo di una fattoria a poche centinaia di metri. Un roseto ripara il casale. Qualcuno lo abita: da una canna sguscia del fumo. Qualcuno si riscalda o cucina. Per Felix è tempo di andare, di correre e saltare cespugli, inoltrarsi nella boscaglia, ferirsi con rovi e spine, suscitare schiamazzi nella natura nascosta, fughe e proteste ma nulla che lo dissuada dal raggiungere il posto (un tetto spiovente, un patio che scricchiola, un gallo di carta mosso dal vento, pareti di legno scrostato) e dal bussare – dove il suo battere non è solo una richiesta che aprano, ma che dicano pure: Tu esisti, ti vedo; una preghiera in forma di tonfo: che qualcuno viva là dentro e risponda –. E dopo: silenzio. Il silenzio che reagisce ai colpi coi quali un estraneo si annuncia. Il maiale trattiene il respiro in attesa che si rompa la quiete. E si rompe la quiete. Socchiudono la porta. Un’azione cauta. Si divarica uno spazio stretto tra il buio e la luce, un margine che si vede ma non identifica, largo quanto basta per la consegna di un messaggio dove il dentro con una voce maschile, prudente, chiede al fuori: Chi è?; e il fuori risponde: Mi sono perso.

[…]

…e Felix ringrazia, prende fiato, si convince che l’incubo stia già finendo mentre l’uomo in silenzio lo ignora e gli volge le spalle, indaffarato nel riparare un’asse del patio, e per la prima volta il maiale si guarda attorno e solo ora vede il sentiero di ciottoli, tronchi caduti che ha percorso poco fa, e si rende conto di trovarsi in una fossa verde, profonda e remota, dove sono conficcati pini centenari ricoperti di muschio. C’è silenzio. Giusto il vento si consente di suonare i tralci. Gli alberi sono più alti di quanto in un pensiero si possa immaginare l’altezza di un albero. Tutto deborda, esagera in longevità spudorate. La vita trasuda in liquami e resine, infiorescenze, protuberanze, innesti che sembrano braccia.

E smontano dal patio e s’intromettono nel crepuscolo che alimenta le forme e le esulcera. La creatura più alta, che avanza, e la più bassa, che segue, infilzano il bosco e Felix già vede il capanno che sorge oltre la sagoma dell’uomo, come rilasciato dalla foresta in forma di scarto, di legno vile, basso per crescita interrotta o ambizione abortita di capanno, ma comunque alto per un porco straniero per giunta, abbandonato, stordito e che s’affida a uno sconosciuto che non gli parla più e il pagliaio cresce man mano che si avvicinano e un mescolo di foglie, rametti, humus crepita, s’ammolla sotto i loro passi.

L’uomo estrae un mazzo di chiavi e apre la grata e acconsente col gemito e non mostra quasi nulla, nessuna forma o apparenza nel casotto cieco ma appena un odore che non si comprende e il bifolco si volta e fa posto al verro perché passi e sbirci dentro, e indica un sacco di canapa nell’angolo, l’unico oggetto che s’intraveda: È pieno di ghiande e dietro c’è un pagliericcio – assicura –, entra pure, mangia e dormi, domattina ti vengo a svegliare; e Felix si sporge e riconosce il profilo di un sacco, ma dice Non si vede nulla, non avrebbe una torcia?, mi raffredderò?, non avrebbe una coperta per me?; mentre l’uomo lo spinge dentro, chiude la grata, lo rinserra. Poi il fischio del vento, lo sciabordio di uno stagno, un battito d’ali, il verso di un’allodola. La cornice prende vantaggio sulla debolezza del vuoto che colma, mentre il silenzio perde, il silenzio perde sempre e il porco lo ascolta turbato.

Nel capanno c’è buio e veste e spaventa il maiale che scuote il cardine della grata, ma da qui non si esce. Cosa farà? È legato da catene del buio che detto. Congettura che l’uomo l’abbia chiuso per proteggersi, anche l’uomo è solo nel bosco e indifeso e ha le sue ragioni, pensa Felix, e domani farà quanto ha promesso. Ma c’è il controcanto del panico (nel non visto, non saputo e temuto). Non sta ragionando. È immerso nel non visto, non saputo, temuto e pestifero. Sul terriccio la mente partorisce il controcanto del panico, che è il lutto di piccole larve per la vita perduta – con la libertà, con le memorie che affiorano – e strisciano ai suoi piedi sgravate dalla mente di porco che singhiozza nel non visto, non saputo, temuto, mai predetto e pestifero.

Un ambiente, la sua cella improvvisa, di spazi sottratti e senza forme ma colmo di afrore che inizia a schifarlo. Ma cos’è che puzza a questo modo?, si chiede e si alza, tasta la parete e comincia a cercare. Perché il desiderio di vivere vince sempre e il riscatto da dove s’avvia? → dal riconoscere, vedere, sapere. E cosa occorre per questo? → la luce. Il nitore per formare il nemico. Quanto basta di chiarezza per capire dove voltarsi e fuggire. E Felix certo è morbido, rammollito dall’inquietudine, ma ha deciso di farsi forza e io detto che ancora tasta e perlustra. Cerca un interruttore. Un vecchio congegno. Un meccanismo obsoleto che non obbedisca a comandi mentali, appropriato a un casolare di campagna, non diverso dall’impianto che Felix ha nel suo appartamento nella baia dei porci. Un pulsante per fare la luce.

Nel vapore che perde (i getti d’alito, la paura in forma di nebbia) saggia gli spigoli, accarezza capocchie di chiodo, spunzoni, sagome di oggetti che non comprende, buchi, schegge di legno, stoffe, pezze e s’incoraggia: devo trovare una luce. Mentre si sposta. Nel perimetro. Di parete in parete. Inciampa nel buio in un secchio che gli versa sulle zampe il liquido che conteneva. Così Felix scivola e cade. Sui pantaloni e la giubba si ritrova un’acqua unta, e che s’appiccica. La scopre anche sulle mani, che adesso sanno di sale. Le asciuga come può sulle cosce. Poi si rimette in piedi e ancora fruga. Questo non va bene, questo non so cosa sia, questo non accende nulla.

Frammette desideri alla perquisizione. Fuggire, respirare aria pura, finché trova un relais e si ferma, lo preme e torna la luce, fioca, e la prima cosa che vede è un bottale, e si avvicina al bottale che ha un odore aspro e gli pizzica il naso. Dev’essere formaldeide. O forse è acido tannico, mischiato a qualche solfuro alcalino. Sono sostanze che prudono, se le respiri. Galleggiano in quella vasca. Credo di sapere a che servono, ma non lo detto ora che Felix ha compiuto altri passi fino a scorgere un tavolo, anche appoggiato alla parete, sul cui ripiano traboccano lame, ombre di coltelli. La collezione di uno scannatoio. Cui ora Felix appoggia l’addome. E s’accerta di vedere lame. Affilate e di ogni forma, e per ogni uso. Cosa fa nella vita l’uomo che mi ha chiuso qui dentro?, si chiede e ha paura quando trova una roncola, due trincetti, uno scortichino, uno scarnitoio, due coltelli a serramanico e uno a scrocco, temperini, uncini, daghe, lo squartatoio, tre coltelli a lama liscia e, seppure non conosca nomi e usi di questi oggetti taglienti, si allarma.

Mentre il dettato ipotizza che siano strumenti da concia, assieme alla vasca piena d’acido che s’è odorata prima → per uccidere animali, scuoiarli, ricavarne pellame dopo averne lavato e rinverdito la cotenna, e averla messa in calce e depilata, scarnata e macerata, e poi… ← ragiona il dettato sulla possibilità che il bifolco sia uno sbudellatore, un carnivoro e mercante di pelli che qui ha il suo laboratorio, ma allora Felix non ha nulla da temere, nemmeno il bifolco oserebbe scuoiare un maiale di città ← ragiona il dettato → l’uomo l’ha chiuso dentro, però, e Felix non vede una sola finestra e si allontana dal tavolo tre passi indietro fino a urtare un secondo banco, ma questo di forma diversa, tonda e larga, alto fino al petto di Felix, collocato nel centro del ripostiglio di crimini dov’è un’orchestra di imbuti e reti di budello, mucchi di carne tritata raccolti in recipienti di vetro, rotoli di spago, sacchi di sale, vasi per la salamoia.

Natura morta di oggetti biechi sparsi nella polvere del legno corroso dai tarli, poco illuminati ma quanto basta per averne paura, forme non solo di sé ma della vita che ogni giorno li adopera. Di fronte alla carne macinata, ossidata e inerte Felix si convince che non c’è via di scampo e si lamenta: Povero me, sono prigioniero di un bruto; intanto che alza gli occhi e vede una testa incagliata nell’alto del muro. È grossa, di animale. La tiene un collo possente, come un chiodo nel muro. Come se la bestia avesse volato distrattamente e si fosse incastrata nel muro. E se ne vedono solo le fauci, le labbra tumefatte che sporgono, gli occhi spenti nella paralisi, le narici fermate, il pelo avvizzito nel corso del tempo nel muro.

Qui. Felix. Identifica. Lui si costerna e non vuole crederci. Rifiuta di obbedire a quello che vede. Ma solo per poco. Già singhiozza, perché gli sembra che il cranio impagliato dica una parentela, d’essere stato fratello, un tempo, forse selvatico, fratello selvaggio e solo ora appeso. Il grugno, le zanne, le narici. C’è somiglianza. Credo si tratti di un cinghiale, anche se da qui non vedo bene, ma lo detto, ma non posso distrarmi ← un maiale si butta per terra: sono finito nella tana di un assassino, che domani verrà a triturarmi, domani io muoio, dopodomani mi mangia. Il verso gli ribocca dalla gola ed erompe. È un contenuto, un dolore, e poi canale per lacrime, catarro, il verso come una conduttura fognaria che non marcia verso il basso ma erutta dal basso ed erutta se stesso, una sostanza di spirito, carne, tessuto, memoria, rimpianto, speranza, tempo, cicatrici, fantasmi, idee, amore, dipendenza, cartilagine, midollo, sangue, acqua, adipe e succo che si chiama Felix.

Il lamento: capita di spargerne. Gli uni crepano, gli altri si lamentano. È così che va il mondo. A chi sopravvive tocca il contrappasso di portare i defunti. Ma qui c’è uno che sta per morire sotto un cinghiale appeso. L’androgino della sofferenza è condannato, il porco di città bassa. Era alto un metro e sessanta. Le braccia grasse. Le gambe pesanti. Le zampe rosa. Gli occhi di uomo. Le frogie timide, che si trattengono. I lobi mosci del candore. Oggi è il suo ultimo giorno di vita? Il lamento: prima il suono di un corno, convinto di durare e solcare boschi e montagne, poi un pigolio che srotola il tappeto delle deplorazioni. Si volta. Apre gli occhi, asciuga le lacrime. Svuota le narici come scolando via i suoi tormenti, e respira. Inala l’ossigeno, ossia la vita. Poi di nuovo un fiotto di lacrime, una crisi. Poi di nuovo calma, anzi sfinimento. Solo sfinimento. Le forze per disperarsi sono esaurite. Al verro non resta che lo sfinimento.

Disarmato, nella schiena, nelle scapole, guarda; supino, guarda all’insù. L’officina di crudeltà propone piccoli gusci di una carne lucida e rosea, ne colano a decine, appesi a ganci, legati con lo spago, di forme diverse, lunghi o come fagotti. Gli ricordano certi sacchi di cadavere normoarto nelle cerimonie, le prede dei ragni immobili e avvolte. Penzolano stalattiti di cibo osceno. Il soffitto ne è trapuntato. Sono loro che emanano l’odore brusco, il primo odore che Felix aveva avvertito.

Questo è il capanno. Del bifolco. È un fatto del mondo. Sempre meno perspicuo. Il mondo ha la capacità di dettarsi e ← mi → dice carne, grasso, muscoli di maiale tritati e insaccati. Ma com’è possibile? I normoarto non mangiano porco. I normoarto convivono. Col porco. Il bifolco dev’essere un bruto violento, come pensa Felix, per spingersi all’esercizio della scamosceria, della maialatura e dell’insaccatura, lui sta in relazione di pasto, l’esito sono salsicce pendenti. Anche senza sapere, si può intuire. Già basta annusare gli imbudellati e, sommandoli a secchi e coltelli, e al cinghiale incagliato nel muro, allarmarsi.

Ed ecco che Felix corre. Verso la grata. Gli si scaglia contro. Percuote il legno, poi lo graffia. Chiama il bifolco, lo implora. Ma non c’è risposta e, ora che torna a correre, Felix inciampa in tutto (le vasche, le botti, i tavoli) e al suo passaggio i coltelli cadono e rimbalzano sull’assito e sferragliano gli uni sugli altri. Urta una parete e la testa del cinghiale trema e qualche salame appeso inizia a oscillare. Anche la luce danza, intermittente. La creatura che si crede in punto di morte trasmette vita a cadaveri e cose, a bestie trasformate in sacchetti, poltiglia, trofei. E tutto si muove, rinasce o nasce. La banda è agitata da Felix, dal ritmo dell’unico vivo. Voglio vivere! → e c’è una stufa di ghisa ← non partecipa al chiasso, sta ferma in uno spigolo buio. È grande. Sembra spenta, tutt’al più ospita braci nel suo ceneraio. Dalla cima parte una canna fumaria di alluminio che sale fino al soffitto e lo buca. Felix la guarda e capisce. Afferra un coltello a serramanico e se l’infila nella tasca capiente, il fustagno. Accosta alla stufa uno sgabello dal quale s’aggrappa alla canna, e sale sul colmo della stufa di ghisa.

Ha destrezza, tristezza, senza via di scampo, meno smemorato di ieri, per questo confuso, con un bernoccolo creato dalla pietra miliare, il bernoccolo irradia ricordi piccoli non sincronizzati con la coscienza, Felix con destrezza, tristezza non inciampa, non perde equilibrio, non oscilla. S’arrampica. Per salire sfrutta giunzioni (la canna è una somma di anelli) ricavando l’appiglio dai bordi, millimetrici, per le unghie. Annaspa, ma con fiducia (e tristezza, e destrezza). Si dà coraggio grugnendo, che poi è anche il verso del suo sforzarsi. Piega le gambe e le inarca per spingersi in su. Abbraccia la canna per tirarsi da sotto. L’alluminio è appiccicoso di polvere e fuliggine attecchita nel calore, e questo disarma lo scivolo e aiuta la presa.

Il percorso sono due metri. Qui (ora) già sfiora il tetto. Ma viene il difficile. Deve staccare l’ultimo anello senza cadere e facendo in modo che l’intera tubatura non sfarini al suolo. Cava il coltello dalla tasca, lo apre, comincia a incidere tagli nell’imbocco del soffitto, lungo l’orma circolare dell’incastro. La segatura gli piove negli occhi. La canna scricchiola e si muove, non più fissata dentro al cerchio del fumaiolo. Zampillano schegge di stucco. Felix, preso alla canna, prosegue nel taglio. Poi, quando ritiene d’essere pronto, chiude il coltello, lo rimette in tasca e inizia a scuotere l’ultimo cinto, e quello cede e si stacca e cade giù con rumore, e a Felix appare attraverso il foro uno spicchio di cielo stellato.

Si aggrappa subito al lato esterno del tetto, così da non cadere con la canna fumaria ormai sganciata dalle commessure. Ora è lui che tiene dritto il tubo col bacino e le gambe, mentre mani e braccia fanno presa su quel che resta dell’apertura che riempiva il comignolo. Saluta il capanno, l’esercito sadico, gli avanzi di vittime, il cibo bestiale, si issa su per il foro, prende slancio col mulinello delle zampe che s’agitano nel vuoto mentre la canna già s’affloscia contro la parete, e Felix sale per il comignolo. Il varco non lo ostacola, è abbastanza largo perché il suo corpo ci passi. Il fumaiolo invece è di latta e stagno e viene via facilmente, basta tirare; e Felix tira, smuove e smonta, e poi lascia che il pezzo rotoli sotto nell’erba senza fare rumore.

Adesso è sul tetto, un meticcio orizzontale di legno e lamiera. Camminarci sopra non è difficile, e ci cammina. L’unico pensiero è non fare chiasso. Nella casa del bifolco è ancora accesa la luce, quindi bisogna che Felix si sbrighi se non vuole che quello s’accorga che fugge. Pattina verso la fine del tetto, dov’è il riparo fornito da un albero di balsa. Afferra il ramo più vicino e si cala, posando i talloni sul ramo di sotto. Poi si piega, china e ottiene che il ramo sul quale poggiava diventi quello al quale adesso s’aggrappa. E procede così anche col tralcio inferiore, come se scendesse le scale e tocca terra ed è tutto vero e riesce a fuggire e galoppa e le gambe vanno veloci e lo convincono che è tutto vero, ma è verso il buio che scappa (ed è nel buio che fila).

Cerca scampo in una foresta. Forse si muove da un’imboscata all’altra, dal pericolo vecchio al nuovo come le palline di ferro tra due calamite. Non vede il terreno sul quale si scaglia. Lo sente nelle pigne di mugo che gli feriscono i piedi. Si fionda nell’invisibile dei biancospini. La natura non è più ben disposta. Non si fa guardare, ma lo guarda e lo nomina: il fuggitivo. Le felci gli fanno sgambetti. Felix prova a calpestare la ramaglia il meno possibile, così scivola verso le radici di un cembro. Affonda il grugno nel muschio, si sporca di terra, avverte che una creatura, forse un aspide, gli striscia accanto ed eccolo di nuovo in piedi, maiale da corsa, gli cola sangue dal naso, ha le gambe escoriate, rotola nella foresta ruderale e la famiglia degli olmi e poi quella degli aceri non gli fanno spazio se non per il solito sentiero di trappole, si precipita in quello che non vede, l’abetaia, la fustaia, il percorso che sale, la curva, la discesa repentina, nell’arborescenza s’arrampicano bradipi, su di lui e attorno a lui: anche nottole, allocchi, barbastelli, ogni forma di vita un verso, un rumore, un movimento e Felix si scapicolla per prati, al fianco di ruscelli, si pensa, si scuote, ruzzola, capitombola, trasforma linee rette in capriole, non sa dove stia andando, s’è davvero allontanato dal capanno?, evita cose larghe e animate, scansa ombre, fugge dal nero nel nero, la piccola giungla è una sola macchia, una ferita, una violenza inferta al maiale che ci corre dentro come se fosse sua madre, il labirinto che lo mette al mondo, lo accoglie, non lo lascia andare via, radure, rocce, sassi, ghiaia, terriccio, fango, schegge, rami secchi, foglie secche, bacche divampate e in cancrena, petali, polvere, ortiche, il moto di Felix, Felix che si sente spiato, Felix che si sente inseguito, pietre, fossili, cardi, chiocciole, tane, grotte, tronchi crollati e cavi, pozze, pini severi.

Felix è sopra lo sterco degli esseri che abitano il bosco e nel suo odore, carogne, polline, frustrazione, trepidazione, non solo corsa ma balzi, guizzi, sussulti tra bronchi e grovigli di Felix che nonostante gli sforzi s’incunea, non si libera, entra più a fondo nella giungla che gli dà il benvenuto, ma lui fa cenno di no, ma non fugge via affatto ma circola, ruota attorno all’asse della propria illusione di fuga, si strema, la foresta ha ragione, cascano foglie dall’alto, liquami del bosco e poi ancora, dal basso, vengono spine, terra secca, ancora schegge, erba decomposta, erba resistente, cortecce, il marcio dei carrubi, salive, borre di allocco; gli insetti esplodono sotto le sue zampe nude, creature che non vede e maciulla ed è vero, la foresta ha ragione: non ce la fa più, ansima, rallenta, arriva in una chiarita, scorge un cespuglio, lo raggiunge, ci si nasconde, si ferma, si piega sulle ginocchia e crolla. Esausto. Al riparo di un albero sghembo.

[…]

È un sonno d’inerzia. Non ha colori. Ha coscienza del corpo, della terra, della foresta. Ma residua in paralisi. La paralisi ← elegge. Si trasforma in un mare dove affiorano sugheri, chele di granchio; e verso il ceruleo dell’alba (quando il cielo si specchia in un fiume, e ne è rispecchiato), la luce distoglie il maiale dal sonno e alcuni grugniti lo svegliano. Versi distanti, gutturali, aggressivi. Il maiale di città sa borbottare così, ma con maggiore ironia, con malizia. Felix ancora una volta apre gli occhi e si alza. Non vede il capanno né la fattoria del bifolco. Vede un prato tenue, il cespuglio che l’ha protetto, il grande albero sghembo. Non distante scorre il ruscello di… ← dove si trova?, chiedo prima di dettare, e poi mi convinco che potrebbe essere → …un bosco ripariale lungo l’ansa di un fiume. Sabbia, ghiaia e depositi di argilla denunciano una valle fluviale.

Attirato dai grugniti, lascia il cespuglio. Percorre un sentiero contornato da pioppi bianchi, cerri, salici, roverelle, qualche albero di Giuda dalle fioriture violacee. Arriva a un corso d’acqua pigro ma rumoroso per via di salti e cascate. S’inoltra in un canneto mentre intorno sguazzano morette, alzani, fischioni. Quando esce dalle canne, e una garzetta lo sfiora, vede uno stabbio a cielo aperto nel recinto degli alberi, dove i maiali pascolano. Sono maiali-maiali. Vanno a quattro zampe. Litigano. S’ammucchiano sul trogolo, divorano ghiande e mangime, si azzuffano e strusciano i corpi, ergono i musi per respirare, poi li rituffano nella melma doppia di corpi e ancora di melma. Non hanno spazio, libertà, pulizia. Sono proprio maiali. Felix li vede immersi nel brago. Prigionieri. Intuisce qualcosa di sé nelle bestie. S’avvicina strisciando sull’erba. Non possono essere, maiali, io sono un maiale, loro non esistono più, pensa, ma accostandosi sono troppe le somiglianze che trova → le zampe, il verso, il grifo, le zanne, il carattere, l’aggressività, la cattività, l’ingordigia, la sporcizia, la calca, l’ostinazione, la remissività ← sembrano ritratti viventi degli antenati, altro che estinti: sono il presente. Sono vivaci nell’energia, nella foia, nel disgusto e nella schiavitù. Sono porci.

Forse si è perso in un’altra epoca. Forse questa foresta è un evo che non gli appartiene. Forse campagna e città non sono luoghi distanti, o almeno non solo quello, ma epoche diverse, il prima e il dopo separati da una strada dove non conviene perdersi. Mentre trova un mazzo di annurche sparpagliate al suo fianco e ricorda che non mangia da un giorno e addenta una mela e ne succhia la polpa acida e bianca, quelli si sono accorti di lui e s’agitano, scalpitano, rugliano. Quattro, dieci, venti: vengono tutti nella sua direzione e lo sfidano. Premono sul recinto coi musi e, adesso che li vede bene, Felix ricorda la notte appena trascorsa, il cinghiale sul muro, i coltelli, la carne, la fuga e capisce che questi sono gli animali che il bifolco uccide e macella e Il vostro padrone è un assassino – dice –, credo di averlo incontrato, se è lo stesso dal quale, questa notte, da un capanno pieno di morte, sono scappato, se era il suo, ma è sicuro che era il suo, e che voi gli appartenete, questa natura è un deserto, ho incontrato solo quell’uomo e voi, e adesso riprendo a scappare, ma non sapevo che voi esistevate ancora, dopo il Grande Salto Biologico, quando la mia specie si è evoluta da voi, e per questo cammina, parla meglio e lavora, o almeno credo che sia andata così, non ne so molto, fino a ieri non avevo ricordi neppure, vivevo i miei compiti nella città, senza riflettere, senza parlare dei compiti, della città, del lavoro, con nessuno, voi mi assomigliate, siete più grassi e camminate a quattro zampe, e il vostro muso è meno delicato e le setole e le unghie sono più spesse e affilate, ma siete, lo ammetto, e cosa significa?, di famiglia, e adesso ho paura; → che torni il bifolco e Felix corre via dai maiali-maiali, precipita tra tifa e cannuccia quando il sole fatica ad apparire in mezzo ai rami dei salici e fra le chiome della lenticchia d’acqua, un airone s’alza per il volo, un biacco striscia verso la siepe e Felix fuggendo si cala in un fosso lungo la sponda del fiume dove l’acqua è viva, agitata da creature alliscia i tronchi e le pietre, offre pesce e frescura alle anatre, sulla sua pellicola navigano vermi, tartarughe e rane, sull’ansa opposta c’è un bosco di noci e castagni e Felix ancora corre al fianco dell’acqua ed entra in un laureto, e poi nell’ombra di sofore, e su un letto di bacche perdute dalle carambole e correndo singhiozza.

(A dire questo sono io sono buoni tutti, ma spiegare perché io sono quello che sono è più complicato. La storia non è più la storia ma una sua versione, una storia che qualcuno racconta. Dov’è finita la storia vera, quella che accade, si testimonia e tramanda? Qual è la storia?) e affiora la polpa, sporgono le ossa, la consistenza dell’essere come fil di ferro; una stampella rimediata in tintoria. Moneta svalutata. Il nero delle carote marce. Il carbone delle banane putride. La crosta castagno del sangue avariato. Il livido che non passa, nero. L’unghia che cresce incarnita. L’insetto decomposto. Il guscio vuoto, poco più di una buccia. Frantumarsi in cocce. Chiedersi perché e vorrei solo tornare, non so dove, se al viaggio o alla città, perché non ho più risposte e sono stanco, e io cosa sono?

Parte 1: l’appartamento, la città

Parte 3: Il supermercato

(Foto di copertina: Pig slaves, Doctor Who; fonte: http://tardis.wikia.com/wiki/Pig_slave)

di Gianni Biondillo

di Gianni Biondillo

di Alessandro Garigliano

di Alessandro Garigliano

Come spesso accade nei discorsi pubblici di Bob Dylan, anche il suo “

Come spesso accade nei discorsi pubblici di Bob Dylan, anche il suo “

A fine millennio sembrava che il mondo virtuale avrebbe soppiantato quello reale. Second Life si presentava come un nuovo mondo dove chiunque doveva obbligatoriamente abitare.

A fine millennio sembrava che il mondo virtuale avrebbe soppiantato quello reale. Second Life si presentava come un nuovo mondo dove chiunque doveva obbligatoriamente abitare.  Insomma, andiamo nei parchi divertimento per cercare le emozioni che non sappiamo più produrre da soli, le vogliamo spaventose ma allo stesso tempo “sicure”. Vogliamo che qualcuno si occupi di farci vivere le avventure che non sappiamo più inventarci da soli.

Insomma, andiamo nei parchi divertimento per cercare le emozioni che non sappiamo più produrre da soli, le vogliamo spaventose ma allo stesso tempo “sicure”. Vogliamo che qualcuno si occupi di farci vivere le avventure che non sappiamo più inventarci da soli.

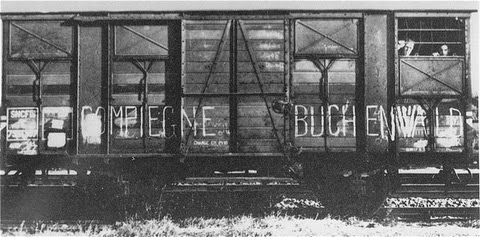

![Ultima immagine di ROBERT DESNOS nel campo di concentramento di Theresienstad [1945]](https://www.nazioneindiana.com/wp-content/2017/01/desnos-1024x678.jpg)