di Anatole Pierre Fuksas

Non si è fatto a tempo a inaugurarla questa presidenza Trump, che già il tema-chiave attorno al quale ruoterà tutto il dibattito sulla democrazia nei prossimi cinque anni ha già egemonizzato le prime pagine di tutti i giornali, soprattutto quelle dei paesi anglosassoni, che per cultura e tradizione vivono nel culto della verità fattuale. Il casus belli ha aspetti piuttosto puerili, se si considera che riguarda la folla dei partecipanti all’evento inaugurale a Washington DC lo scorso 20 gennaio del 2017, stimata intorno alle 160000 unità sulla relativa pagina wikipedia. Non a caso fin dall’indomani giravano sui social network parodie di ogni genere a proposito del confronto tra la folla presente all’inaugurazione della presidenza Obama (molto nutrita) e quella sopraggiunta per l’inaugurazione della presidenza Trump (almeno cinque volte inferiore).

Nel corso del primo briefing con la stampa il nuovo portavoce del Presidente Trump, Sean Spicer, si è lasciato andare a una vera e propria requisitoria contro i giornalisti, giudicati responsabili di aver consapevolmente riportato informazioni false a proposito del numero dei partecipanti. Spicer urlava ai giornalisti che, invece, quella della Presidenza Trump è stata senza meno «l’inaugurazione più partecipata della storia degli Stati Uniti d’America, punto», senza spiegare sulla base di quali elementi dimostrativi si dovesse effettivamente segnare quel punto.

Intervistata in diretta al programma Meet the Press della NBC, Kellyanne Conway, una collaboratrice accreditata della Casa Bianca, spiegava che Spicer ha sostenuto la sua versione sulla base di quelli che ha definito “alternative facts”, scandalizzando Chuck Todd, il conduttore della trasmissione e più di mezza America, all’indomani della Women’s March, la più grande manifestazione antigovernativa della storia.

Nel corso della serata questa sorprendente dichiarazione è rimbalzata in maniera esplosiva sui social network, distraendo l’opinione pubblica dalle finali di Conference della NFL, che hanno visto prevalere i Falcons di Atlanta sui Packers di Green Bay e i Patriots del New England sugli Steelers di Pittsburgh, una sconfitta su tutta la linea della Rust Belt, la cerchia industriale america intorno ai laghi che ha dato la vittoria a Trump.

In un paese che attribuisce un grandissimo valore alla certificazione della verità fattuale, il tipo di ridefinizione dei rapporti tra la presidenza e la stampa sembrerebbe andare anche oltre gli scenari più inquietanti descritti da Aaron Sorkin nella serie TV intitolata Newsroom. L’idea che possano esistere fatti “alternativi” a quelli sulla base dei quali la stampa stabilisce i contorni di una versione condivisa a livello nazionale è piuttosto accettabile in Europa, un continente storicamente diviso da ideologie confliggenti, ma rappresenta una novità assoluta negli Stati Uniti. Non si tratta naturalmente del normale dibattito circa l’interpretazione dei fatti, quanto piuttosto della loro configurazione come tali, che lascia in particolare sorpresi e sbigottiti, come se da questo momento, in sostanza, «vale tutto», perché anche la definizione di un fatto come tale può essere contestata.

Come ha detto bene Martino Mazzonis in un articolo uscito il 23 gennaio su Left, «l’idea dello staff di Trump, evidentemente quella di aggirare i media tradizionali e parlare direttamente con la base attraverso l’account twitter del presidente, le talk radio conservatrici, FoxNews e i siti conservatori». In sostanza, siamo di fronte a un tentativo di disintermediare il rapporto tra Presidenza e base di consenso, togliendo di mezzo la stampa, quel Quarto Potere che dalla sua nascita sorveglia gli equilibri democratici della prima democrazia del mondo. La campagna elettorale che ha portato Trump alla Casa Bianca faceva temere esiti di questo genere, che si sono prontamente verificati fin dal giorno uno della sua Presidenza.

***

In una precedente riflessione si provava a mettere in luce in che senso la moda postmoderna del decostruzionismo del discorso dominante, cresciuta sulla base della teorizzazione francese (Foucault, Derrida, Déleuze e Guattari soprattutto) nelle grandi scuole americane dove oggi si piangono lacrime di coccodrillo, Harvard e Yale ad esempio, si sia trasformata in quella critica radicale al concetto di verità che ha spianato la strada a situazioni di questo genere e, più in generale, ai populismi correnti.

In un recente articolo sul Post Claudio Lagomarsini ha illustrato le implicazioni filologiche del dibattito corrente sulla realtà post-fattuale, presentando un caso di studio relativo all’ultima campagna referendaria costituzionale in Italia, che illustrava chiaramente in che modo una notizia falsa si propaghi, assumendo nel corso della sua tradizione tutti i crismi di una verità, recepita e condivisa come tale.

Questo ulteriore ragionamento che qui si propone è nella sostanza una breve recensione di un articolo scientifico recentemente pubblicato sul volume 18, 1 (2016) di «Comparative Literature and Culture» dell’Università di Purdue in Indiana, che avranno letto in tre, uno dei quali è il sottoscritto (gli articoli scientifici del quale hanno un pubblico ancora più esiguo, ci mancherebbe), ma dice molto di più di quanto si legga altrove sulla querelle apparentemente puerile circa le dimensioni del pubblico della Cerimonia di Inaugurazione della Presidenza Trump.

L’articolo, scritto da Hyeryung Hwang, ricercatrice presso il Department of English della University of Minnesota, è intitolato Said and the Mythmaking of Auerbach’s Mimesis e tratta di un argomento apparentemente lontanissimo dal caso che ci interessa. Il Said del titolo è Edward Said, il celeberrimo comparatista della Columbia University che ha nella sostanza inventato il concetto di ”orientalismo”, e la mitizzazione di Mimesis. Auerbach è invece Eric Auerbach, filologo romanzo della prima metà del secolo XX (muore il 13 ottobre 1957), ispiratore di Said, nonché autore del più famoso trattato dedicato al realismo nella letteratura occidentale attraverso tutta la sua storia, da Omero al «calzerotto marrone» che Virginia Woolf descrive in To the Lighthouse.

Il punto di evidenza che rende questo contributo della collega americana estremamente interessante al fine di cogliere la natura del rapporto tra «alternative facts» e «post-truth society» ha a che fare col fatto che la ricerca in campo letterario e quella nel campo delle scienze sociali hanno seminato per vent’anni la convinzione che nessuna verità fattuale sia in realtà davvero tale, poiché riflette in realtà il punto di vista unico, centrale, dominante, colonialista bianco occidentale di chi esercita il potere. Alla verità ufficiale si tratta, dunque, di sostituire una molteplicità di punti di vista alternativi, basati sulla valutazione di fatti che essa verità ufficiale non considera, mettendo al centro del ragionamento la complessità delle angolature, irriducibile ad una sintesi operativa. Questo processo si è spinto avanti al punto che la filologia, la storica disciplina umanistica incaricata di vagliare le testimonianze documentarie al fine di risalire quanto più possibile vicino alla forma originaria di un testo, alla sua versione archetipica, dalla quale tutte le altre discendono, ha di fatto abbandonato il campo, dopo due millenni e mezzo di onorato servizio.

È interessante notare come l’attuale temperie suggerisca a Hwang la necessità di andare a ripescarla da qualche parte, dove possibile. Trovandosi in America, le viene giustamente spontaneo ripartire dalla costruzione del mito cosmopolita di Mimesis, alla quale, a suo modo di vedere, Said, eletto a campione del pensiero decostruzionista della verità ufficiale dai teorici post-modernisti in quanto autore del celebrato Orientalism, avrebbe partecipato in maniera tutto sommato involontaria. In sostanza, secondo l’autrice non sarebbe stato Said a costruire l’argomento in base al quale Auerbach avrebbe potuto godere da esule in Turchia, in fuga dal nazismo, di una giusta distanza dalla propria identità europea, tale da permettergli di inquadrare la storia del realismo nella letteratura occidentale dall’angolazione globale della Weltliteratur.

L’intento è certamente lodevole, considerato che il tentativo di ripensare il rapporto tra Said e il monumentale lavoro di Auerbach mira a «offrire una ragione per salvare la filologia dallo stato di marginalità nel quale versa all’interno della comunità della ricerca americana». Quello che si capisce meno è in che modo questo lavoro tutto teorico di critica della critica possa contribuire al nobile fine, aiutando a formare nuove generazioni capaci di sviluppare un pensiero critico attorno alle categorie di «fatto» e «verità». Colpisce in particolare la clamorosa oscurità della riflessione, certamente ostica per un profano, ma complessa e sfuggente anche alla lettura esperta di chi abbia passato trent’anni in mezzo alle questioni delle quali Hwang si occupa.

Paradigmatico della criptica inaccessibilità è il passo in cui l’autrice sostiene che «la “mitica rigidità”, della quale parla Benjamin, inerente alla lettura che Said offre di Mimesis, potrebbe fare della filologia una metodologia per la sintesi storica» e ancora che «In questa sintesi la tensione dialettica tra testo e storia offrirebbe una comprensione del testo nel suo senso storico, quale sintesi di “fatto” e “verità”». A noi altri che qui in Europa, e in particolare in Italia, la filologia la facciamo ancora, non ci sembra tanto da spiegare il fatto che senza ricerca bibliotecaria e d’archivio non sapremmo manco chi siano e cosa abbiano scritto gli autori che si insegnano a scuola. Che, cioè, l’esistenza di un testo intitolato, per dire, Rosa fresca aulentissima sia un “fatto” testimoniato nella sua esistenza, dunque nella sua “verità” accessibile all’esperienza del ricercatore, dal manoscritto Vaticano Latino 3793, sul quale troviamo messa per iscritto gran parte dell’origine della nostra letteratura e di quello che siamo diventati grazie ad essa.

***

Che oggi negli Stati Uniti d’America, la prima democrazia della storia del mondo, ci sia bisogno di andare a ripescare il modo in cui Said prova a sdoganare Auerbach in base alla mitizzazione della condizione di esule in Turchia prima della Seconda Guerra Mondiale, dà un po’ il senso del baratro in cui un intero sistema culturale è sprofondato. È ben evidente, noto e certo che Said, esule palestinese in America lui stesso, stesse identificandosi col maestro esule e dunque proiettandolo in quel modo in un sistema della comparatistica orientato verso la categoria della Weltliteratur. Ma è altrettanto certo che Said avesse della filologia una concezione certamente positiva, anche in considerazione della sua applicabilità ai campi della Filosofia, del Diritto e delle Scienze Sociali, indipendentemente dalla condizione di esule sua o del suo maestro, come emerge con evidente e lucida chiarezza da un passaggio nodale del saggio di Auerbach su Philology and Weltliteratur, che egli stesso tradusse insieme alla moglie del tempo, Maire Jaanus:

Philology, in this role, dominated all the historical disciplines because, unlike philosophy, which deals with eternal truths, philology treats contingent, historical truths at their basic level: it conceives of man dialectically, not statically. In this article Auerbach concerns himself with strictly literary philology, but one is always to keep in mind that philology’s “material” need not only be literature but can also be social, legal or philosophical writing.

Nella temperie attuale, cioè in un mondo in cui la Presidenza degli Stati Uniti d’America parla di «alternative facts» e definisce i confini di una «post-truth society», fa un po’ ridere che ci sia bisogno di andare a difendere Auerbach dai teorici del post-colonialismo, come Aijaz Ahmad e Abdul R. JanMohamed che «criticano il metodo di Auerbach e la sua ammirazione da parte di Said sulla base del fatto che in realtà Auerbach avrebbe trasceso il suo ancoraggio culturale europeo soltanto per garantire una prospettiva comparatista necessaria alla migliore comprensione del patrimonio nazionale individuale». Più ancora ingenue appaiono le notazioni volte a difendere la filologia in generale dalla critica radicale di Nietzsche o da quella meno radicale, ma comunque feroce, di Benjamin, come se si trattasse di questioni di stringente attualità.

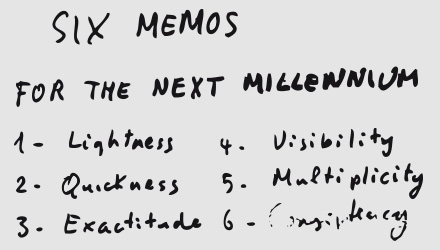

Certo non si salverà la filologia contemperando la prospettiva di Auerbach sul realismo letterario (fondata, peraltro, sulla corrispondenza tra lingua letteraria e umile quotidianità della vita, e pertanto superatissima) col pensiero della Scuola di Francoforte, né armonizzandola rispetto alla critica postcoloniale o venendo a patti con il decostruzionismo delle letture fiume di Derrida, scimmiottate dai close-readers (anche la farsa a volte si ripete in farsa). Peraltro si potrebbe osservare che la filologia non l’ha inventata Eric Auerbach, e di certo non è morta a seguito dell’“evoluzione culturalista” di Said. La sociologia del romanzo medievale di Eric Kohler, sconosciuta in America, nasce nell’ambito della filologia romanza, dalla quale scaturisce anche buona parte del pensiero strutturalista, ad opera di Cesare Segre, e parte consistente della sociolinguistica, grazie ad Alberto Varvaro.

Si potrebbe ancora aggiungere che la filologia si è autocriticata dal suo interno proprio in base a revisioni soprattutto promosse da Paul Zumthor e da Bernard Cerquiglini, che hanno teorizzato (più che dimostrato, a dire il vero) l’incorporeità del testo originario, in base ad un’idea dinamica della tradizione letteraria (almeno di quella medievale, certo), capace di autoprodurre il suo oggetto e di trasformarlo all’infinito. Sarebbe empio non menzionare in questa rapida rassegna Gianfranco Contini, che ha riscritto i connotati della disciplina, ad esempio inventando la critica genetica, insieme ad una nuova idea del concetto di autore. E molto altro si potrebbe dire sulla filologia dell’autografo, su quella del lessico delle emozioni, su quella che ripensa la teoria dei generi o che va a scavare indizi di ripensamento del testo letterario nei dati librari materiali.

Ma il punto non è nemmeno questo, che cioè riabilitare la filologia partendo da Auerbach fa davvero un po’ ridere. Quello che più colpisce e sorprende è il disagio di un sistema culturale che si trova in imbarazzo rispetto a concetti essenziali alla convivenza civile come quelli di “verità” e “fatto”, al punto di viverli come un tabù. Colpisce la necessità di ricorrere a rocambolesche e inaccessibili perifrasi per sdoganare discipline come la filologia che danno questi concetti come un oggetto di indagine, «un’ipotesi di lavoro», come diceva Contini dell’archetipo di una tradizione manoscritta, nemmeno come un dato accertabile necessariamente e in assoluto. Non sorprende che la rinuncia ad un’indagine su queste categorie, che peraltro offre all’attenzione una serie di fatti, l’interpretazione dei quali sarà sempre falsificabile in base ad altri fatti o a una diversa e più corretta interpretazione degli uni e/o degli altri, conduca al punto in cui siamo oggi.

Non sorprende, cioè, che la crisi della filologia, messa da parte insieme agli approcci cosiddetti “colonialisti” ed “eurocentrici” alla letteratura in tutte le più importanti università americane (ma anche da noi, per altre ragioni, non si scherza), conduca ad una sorta di afasia, a uno sbigottimento, di fronte all’arroganza di un’amministrazione che riscrive la realtà in base alla diretta convenienza, disintermediando la propria comunicazione con la base di consenso. Se hai passato trent’anni a dire che non c’è una verità, che i fatti sono solo costrutti culturali che il potere sventola per autolegittimarsi, cosa rispondi quando ad un certo punto qualcuno governa descrivendo i fatti che sventoli come costrutti culturali inventati per delegittimarlo? È esattamente quello che sta accadendo oggi in America, ma domani, continuando di questo passo, potrebbe accadere anche qui.

***

***

Nota di lettura

Nota di lettura

Lei considera che la sinistra abbia smarrito la propria anima abbandonando la lotta di classe a profitto della difesa delle minoranze. Tali lotte le sembrano antagoniste? Pensa veramente che esista una lotta prioritaria rispetto ad altre?

Lei considera che la sinistra abbia smarrito la propria anima abbandonando la lotta di classe a profitto della difesa delle minoranze. Tali lotte le sembrano antagoniste? Pensa veramente che esista una lotta prioritaria rispetto ad altre?