fotografie di Danilo De Marco

Puntare l’obiettivo sullo sguardo dei vecchi partigiani vuol dire proporre figure che hanno perso forse tutto della loro immagine originaria, della forza della gioventù, ma non la fissità, l’intensità,

fotografie di Danilo De Marco

Puntare l’obiettivo sullo sguardo dei vecchi partigiani vuol dire proporre figure che hanno perso forse tutto della loro immagine originaria, della forza della gioventù, ma non la fissità, l’intensità,

Mario de Santis intervista Gilda Policastro a proposito del suo romanzo Cella

Partiamo dalla scelta della voce. Come è nata la scelta della prima persona, diversamente dagli altri due romanzi di quella che consideri una trilogia narrativa ( “Farmaco-Sotto-Cella “) concentrandosi molto su un unico personaggio (anche se nel libro ce ne sono ovviamente altri)?

Dopo due libri in terza persona e però, al contempo, dei libri in versi con un io lirico molto marcato, anche ove fosse dissolto nelle voci comuni e nell’erlebte Rede, ho deciso di assumermi la responsabilità dell’io in prosa.

Prosegue la pubblicazione di interventi sul tema “scrittura non assertiva”. Il primo intervento di Mariangela Guattteri è qui, quello di Marco Giovenale qui.

di Andrea Inglese

In queste poche righe vorrei trattare (di corsa) di diverse cose, tutte serissime, con leggerezza. Vorrei dire: 1) a chi mi piacerebbe si rivolgesse questo scritto, 2) che cos’è avvenuto (in sostanza) in dieci anni nel campo della ricerca poetica in Italia, 3) perché m’interessa una categoria come scrittura non assertiva; 4) come credo vadano considerate altre ipotesi critiche di Marco Giovenale.

di

Seia Montanelli

Mi tolgo subito il dente e l’ammetto: il libro di cui sto per scrivere non è uno qualsiasi per me.

“Un anno con Salinger” di Joanna Rakoff (Neri Pozza, trad. it. Martina Testa, pp. 287, € 17) è il libro che avrei voluto scrivere io se fossi una scrittrice, o meglio, quando pensavo di poter diventare una scrittrice – vivere di libri, con i libri e per i libri.

E così vi dico subito che se questo non è successo anche a voi, “Un anno con Salinger” potrebbe non dirvi granché. Non che gli manchino i pregi: è ben scritto (e ben tradotto) e descrive una New York che abbiamo imparato a conoscere nei film o nelle serie tv più sofisticate. La protagonista racconta la propria vicenda in prima persona con uno stile vivace; le cose che ella dice su se stessa e il mondo meritano di essere lette. Ma se non avete mai amato uno scrittore tanto da volergli telefonare nel cuore della notte per fargli delle domande, o dirgli solo grazie di esistere, allora questo libro forse vi deluderà.

E sarà pure un po’ colpa vostra, perché il titolo dice tutto: cosa vi aspettavate esattamente scegliendo di leggere “Un anno con Salinger” di Joanna Rakoff, se non di passare un anno con Salinger? E poi esistono le quarte di copertina: talora sono un po’ astruse – il più delle volte a bella posta, perché se dicessero nitidamente di cosa parla un libro non se lo comprerebbe nessuno – ma qui l’editore si è espresso con chirurgica esattezza: è la storia dell’anno in cui la scrittrice e giornalista americana ha conosciuto J. D. Salinger. No, dico: pensavate parlasse di rugby?

L’anno salingeriano comincia quando la ventiquattrenne Joanna, dopo essersi laureata e aver vissuto per un po’ a Londra, si trasferisce a New York sperando di vivere delle sua poesie. Ben presto si accorge della insensatezza delle sue aspettative, e trova, quasi per caso, un lavoro come impiegata/segretaria in un’agenzia letteraria. O meglio, non in un’agenzia ma nell’ Agenzia, la più antica di New York, quella che rappresenta perlopiù scrittori leggendari o morti (meglio se leggendari e morti), ma che, a parte ciò, è l’unico contatto col mondo esterno per J. D. Salinger.

La vita di Joanna all’epoca, e quella di molti che la circondano nell’ambiente letterario newyorchese che fa da sfondo alla vicenda, è simile a quella di chiunque lavori nell’editoria e non abbia santi in paradiso: bollette e affitti saldati sempre in ritardo e facendo salti mortali, case condivise, pasti veloci consumati sulle panchine o alle scrivanie, insopportabili attese, gente che ti sfrutta, qualcuno che ti dà ogni tanto qualche possibilità, l’euforia per aver conosciuto questo o quello scrittore, l’inevitabile delusione nello scoprire che sono uomini e donne come tutti, l’entusiasmo che lentamente si dissolve. E poi ogni tanto qualcuno che riesce a “farcela”, diventando un editor importante, un critico, un giornalista culturale di grido: ma a quel punto, ahimè, la passione è svanita da un pezzo e son cresciute tre dita di pelo sullo stomaco.

Joanna Rakoff alla fine ce l’ha fatta, è una di quelle che hanno investito nel “lavoro culturale” e per cui non vale quello che una volta scrisse Luciano Bianciardi: «Costoro né producono dal nulla, né trasformano. […] Non sono strumenti di produzione, e nemmeno cinghie di trasmissione. Sono lubrificante, al massimo, sono vaselina pura».È diventata una giornalista famosa, una scrittrice di successo, i suoi libri ottengono anticipi sostanziosi, le riviste non si dimenticano di pagarla, la pagina della cultura dei giornali trova lo spazio per i suoi pezzi.

“Un anno con Salinger” è un libro sull’editoria, sulla competizione, sulla difficoltà di rincorrere i propri sogni, e anche se ambientato in una New York di quasi vent’anni fa, e in un’agenzia letteraria in cui il tempo sembra essersi fermato agli anni sessanta (per il rifiuto snobistico della direttrice di utilizzare i computer e altre diavolerie tecnologiche), le dinamiche sono le stesse ovunque, anche se forse in questo momento nel nostro Paese, è tutto più difficile, e ci sono più epigoni di Bianciardi in giro – non tanto per il valore letterario, quanto per l’insoddisfazione per la propria condizione, – che non di Joanna Rakoff.

Ma il libro è soprattutto un memoir, oltre che una dichiarazione d’amore per Salinger e la letteratura in genere. Joanna si racconta con brio, intrecciando sulla pagine le sue vicende professionali con la vita privata; parla dei fidanzati, delle amiche, della famiglia, delle difficoltà economiche, del malessere esistenziale di una giovane donna catapultata un po’ per caso in un mondo dove ancora è al tempo stesso straniera e inesperta. Ma man mano che si procede con la lettura, vediamo come la sua vita venga sempre più influenzata dalla presenza/assenza di questo mitico – e a dir poco originale, per idee e stile di vita – scrittore quasi ottantenne, con cui ella parla qualche volta al telefono. Proprio in quel periodo un piccolo editore vuole pubblicare l’ultimo racconto di Salinger uscito su rivista, “Hapworth, 16, 1924”, e ci sono molte cose da decidere in merito, così Salinger si farà vivo spesso da quelle parti, una volta addirittura di persona.

Joanna, per via del lavoro che fa, deve anche rispondere alle numerose lettere dei fan per Salinger: una risposta standard, cordiale, distaccata in cui si spiega che lo scrittore non vuole ricevere corrispondenza di nessun tipo. Tuttavia quelle lettere sono così personali e accorate, e divertenti o commoventi che – Joanna se ne rende conto – meritano più di due parole laconiche di diniego. Comincia così a rispondere loro per proprio conto, dedicando del tempo a quei ragazzini ribelli che si riconoscono nel giovane Holden, o ai veterani che con Salinger condividono il trauma di aver vissuto l’orrore della seconda guerra mondiale. E mentre legge capisce di trovarsi in una situazione molto simile a quella dei personaggi salingeriani: confusi, ribelli in un mondo che non riconoscono, costretti a rivedere le loro prospettive e a fare i conti con il loro diventare adulti, e con una sorta di anarchia sentimentale da dominare.

È così che inizia ad affrontare i libri di Salinger, uno via l’altro, lasciando per ultimo “Il giovane Holden”.

Joanna si identifica con la bella e tormentata Franny di “Franny e Zooey”, con la quale condivide affanni sentimentali: ma è solo dopo aver letto l’unico romanzo dello scrittore più chiacchierato della seconda metà del Novecento, ch’ella coglie l’importanza della sua opera e meglio di tanti critici titolati riesce a riassumere il senso degli scritti di Salinger in poche parole: “anatomie di una perdita”, perché parlano di smarrimenti, della scomparsa di qualcosa o di qualcuno, di amputazioni sentimentali o esistenziali, c’è sempre qualcuno che cerca disperatamente qualcosa. Joanna con “Il giovane Holden” coglie il senso ultimo dell’influenza che quei libri hanno sulla vita delle persone che li hanno amati: è l’empatia che unisce autore, personaggi e lettore, la sensazione di raccogliere delle confessioni, di avere Salinger «che ti sussurra le sue storie all’orecchio» e ti apre il suo mondo, senza difese, senza muri, senza filtri, gioia, dolore, malessere, speranza, disperazione, tutti esposti al lettore che – a tanti è successo – alla fine vuole condividere tutto ciò che ha provato leggendo quelle parole con il loro autore e, come Holden, vorrebbe chiamarlo al telefono, ma non può e allora scrive alla sua agenzia letteraria.

E sì, lo ammetto: una volta ho scritto anche io una lunga lettera a J. D. Salinger, ce l’ho ancora da qualche parte nelle mie carte sparse. Avevo letto per l’ennesima volta “Il giovane Holden” e volevo sapere cosa gli sarebbe successo dopo il sanatorio, cosa avrebbe fatto nella vita. Era qualche anno prima che Joanna Rakoff varcasse la soglia dell’Agenzia, ero più giovane di lei e meno attrezzata a resistere all’impatto con Salinger.

Ma il cerchio si chiude sempre, sono trascorsi quasi quattordici anni e l’autrice si è sposata, ha avuto dei figli e poi ha divorziato per tornare al suo primo amore. Eppure sul finale del memoir la ritroviamo in una mattina grigia di gennaio, a piangere per la morte di Salinger appena scomparso: perché non importa chi sei diventato e quanta strada hai fatto, ma se qualcuno ha scritto parole che ti han scosso dentro finisce per essere come uno di famiglia, un amico che non vedi mai ma c’è, e la sua morte – che ti priva di altre sue parole, in via definitiva – è un lutto che ti colpisce.

Mentre Joanna piangeva Salinger, io all’altro capo del mondo ricevo un sms da un amico lontano. Diceva soltanto: “Holden non tornerà più. Ho pensato che non volessi saperlo da un articolo”.

di Fabio Donalisio

fuga,

gente in fuga nel mondo

moribondo; quasi

quasi fuggire e

mi nascondo

**

pianificare la fuga, dettagliarla;

conoscerne i segreti e poi

non farla

**

primo non restare, non guardare

non subire; resistere tenace

al tentativo di capire

**

[Pubblichiamo un estratto di un romanzo apparso quest’anno per la casa editrice Valigie Rosse]

di Verónica Nieto

Traduzione di Alessio Casalini

Salii le scale verso l’ufficio di Ferdière con lo stomaco sottosopra; stavolta non si trattava della consegna di una delle solite lettere di mia madre da Londra, sembrava piuttosto l’avviso di un trasferimento imminente a Cayssiol con le orribili donnone e le loro parrucche, un rimprovero per non aver restituito alla biblioteca alcuni volumi che tenevo sotto il materasso (Madame Bovary, un libro di racconti di Gérard de Nerval, un romanzo di Victor Hugo e alcune riviste di moda) che mi proposi di restituire subito alla fine del colloquio, o la comunicazione di qualche tipo di trattamento per le mie insistenti nevralgie e la mia mancanza di interesse nei confronti delle terapie artistiche delle quali il signor direttore era un pioniere in Francia.

di Sergio La Chiusa

I brani che seguono sono tratti dal romanzo “Il cimitero delle macchine”. Un altro estratto del romanzo si può leggere qui: qui

Lezione di anatomia (dal cap. IV)

… La prima uscita dopo mesi d’isolamento l’ha sfiancato al punto che in pochi minuti è crollato nel mondo dei sogni, e certo sarebbe corretto spegnere il televisore e andarsene in punta di piedi, in rispettoso silenzio, invece di cogliere l’occasione per rovistare nella sua vita privata – ma considerato che possiamo scucire la calotta cranica del nostro personaggio e curiosarne i movimenti interni senza conseguenze legali, almeno per ora, eccoci qui come tanti avidi psicoanalisti che scoperchiano il cranio e installano microscopiche telecamere nel cervello del paziente, e poi, ricucito il cranio, comodamente seduti, la lattina di Beck’s in mano, i piedi sul tavolo, trasformati in spettatori, vediamo che il Signor Tali è un personaggio di Rembrandt: il cadavere giallognolo di un criminale comune allungato su un letto d’obitorio. Un Professore di anatomia, che in sogno ha la stessa testa del ragionier Borselli, sta praticando una profonda incisione nel torace e nell’addome. Il Signor Tali sente distintamente la punta del bisturi, ma, essendo legalmente morto, non può protestare. Intorno, tutti gli studenti sono vestiti con abiti secenteschi di velluto scuro con tanto di gorgiera bianca, e hanno le teste vagamente familiari dei condomini: uno, con occhiali e barbetta brinata, è proteso in avanti sul suo corpo e sembra il più interessato alla lezione; un altro, lo sguardo un po’ ottuso e le braccia tentacolari, passa forbici e pinze al Professore; altri se ne stanno stipati tutt’intorno con un’aria di grande importanza, come se stessero partecipando a un evento storico che qualcuno provvederà a immortalare; e c’è persino la signora in lutto intrusa nel sogno, appartata in un angolo, in secondo piano, e tuttavia al centro di una scena piuttosto animata: è contesa infatti da un gruppo di studenti brufolosi che, poco interessati alla lezione, sembrano privilegiare la sua anatomia viva e straripante e, mossi dall’ansia conoscitiva dei tirocinanti, s’industriano a strapparle il lutto di dosso e la vanno palpeggiando dappertutto sollevandole platealmente la gonna nera, mentre l’anatomista, in primo piano, investito dalla luce di una lampada da cinema, estrae professorale le interiora dell’insolvente e le squaderna sotto gli occhi stomacati degli allievi. Poi, terminata la lezione, tutti abbandonano l’obitorio e lo lasciano sul lettino, aperto e con le trippe di fuori e tutte ingarbugliate. Resta solo il Pittbull del ragionier Borselli, è saltato sul letto e lecca i piedi gialli e succulenti del cadavere…

Nascita di Venere (dal cap. IV)

… La vediamo che prende una bottiglia di Heineken dal carrello e se la scola sbrodolandosi tutta la maglietta, e poi, la bottiglia in mano, va vacillando tra le cartacce con i cani che le scodinzolano intorno e intanto pisciano emozionati sui cassonetti, ed ecco che pure lei, come ispirata, si sfila le mutandine, si accoccola e svuota la vescica continuando a scolarsi la sua Heineken con la naturalezza di una Venere, una Venere un po’ sciatta, certo, una Venere indisciplinata, una Venere che magari s’impasticca per scrollarsi il mondo di dosso, non come l’altra, la Venere ufficiale, inappuntabile, che se ne sta tutta composta nelle sale oscurate degli Uffizi e aspetta con pazienza il mattino per lasciarsi ammirare da colonie di turisti provenienti da tutto il mondo, visitatori paganti e guide che illustrano, indottrinano, raccontano aneddoti: sono tutti lì con il dito puntato contro le sue grazie, e lei non può che starsene immobile come un’educanda, con il braccio elegantemente piegato a coprire con un imposto gesto di pudore il centro d’emanazione della sua energia, e nonostante il prurito non può nemmeno grattarsi per non compromettere l’equilibrio della composizione e non sconcertare le aspettative dei turisti: povera Venere, non potrà starsene così in eterno, intrappolata nella sua perfezione, verrà il momento in cui non potrà più contenersi e troveranno l’esasperata con braccia e gambe spalancate e il segreto della sua fecondità sfacciatamente esposto e invece del solito sorriso enigmatico e contenuto una risata scoppiata e strafottente, oppure troveranno solo la conchiglia, enorme, vuota, e Zefiro e Clori che continuano a soffiare insensati nel centro della sala, mentre i visitatori confrontano la tavola con il catalogo senza capacitarsi e poi chiedono imbestialiti il rimborso del biglietto: “Truffatori! Furfanti! Chi s’è preso la Venere?”: ci sembra di vederla, la nostra Venere ribelle che se la ride mentre sguscia dal quadro nottetempo, elude il controllo dei custodi sonnolenti, si cala in un tombino e per oscuri e labirintici percorsi sotterranei emerge nella nostra città della moda, sgocciolante d’acqua fognaria, un sacchetto di plastica strappato appiccicato alla pelle, un mozzicone di sigaretta impigliato nei capelli, e così, sconchigliata e sudicia, cerca nei cassonetti uno straccio da mettersi indosso e s’incammina in incognito verso una nuova vita di vagabondaggio…

Trionfo della morte (dal cap. XXIII)

… E non c’è di che sorprendersi, perché c’è sempre chi si diverte, chi sghignazza, chi considera la fine del mondo un pretesto per distrarsi dalle minuzie, dalle miserie e dalla noia di tutti i giorni, ed è così varia la natura umana che nel medesimo condominio, tra mucchi d’atterriti che scappano ingarbugliandosi sulle scale, c’è chi sgrana il rosario isolato nel cacatoio e chi segue le notizie sull’inondazione in TV mentre l’acqua gli s’insinua sotto la porta di casa, chi scatena le proprie inclinazioni sessuali e sodomizza impunemente il primo minorenne che gli capita a tiro e chi, una coppia d’innamorati chiusi nel seminterrato, promette amore eterno mentre un’acqua torbida e puzzolente gli va penetrando in bocca, e c’è persino il ragionevole che minimizza e consiglia di non lasciarsi prendere dal panico che tutto s’aggiusta, e intanto che minimizza una trave gli crolla in testa e l’aggiusta per sempre: c’è insomma chi chiude gli occhi e chi, gli occhi bene aperti, non s’accorge di niente, perché concentrati in un solo punto: proprio come i due innamorati del trionfo della morte di Bruegel che nemmeno sospettano la parte di comparsa per cui sono stati scritturati, e come tutta la messinscena sia stata studiata con tanto calcolato cinismo che non lascia possibilità di scampo: tutti i crepacci del paesaggio e le linee di movimento delle legioni di scheletri e delle persone in fuga si proiettano infatti da sinistra verso destra per smottamenti successivi e convergenti che riproducono il moto inarrestabile di una valanga, una caduta collettiva: ma l’innamorato corteggia pizzicando le corde del liuto e l’innamorata sbrodola segretamente le mutandine di pizzo, e insieme sono così immersi nella loro musica e nelle loro pratiche di seduzione che non notano nemmeno le cose più prossime, lo scheletro che ribalta il backgammon e le carte da gioco, il buffone che si nasconde sotto il tavolo con un tintinnio di sonagli, l’altro scheletro che, curvo sulle loro spalle, gli va suonando la sua sviolinata nei timpani; e se siamo così ottenebrati che non sentiamo nemmeno il suono che ci viene colato direttamente nelle orecchie, come potremmo immaginare, tutt’intorno, il paesaggio vasto che ci contiene, l’enciclopedia di corpi bruciati, impalati, impiccati, legati sulle ruote di tortura, spalancati ai corvi!

⇨ Trois jeunes tambours [1745 ca.]

I pantaloni di Victor Hugo

di Noor Inayat Khan

da King Akbar’s Daughter

Stories for everyone

Pag. 12-15 [Sulük Press 2012]

|

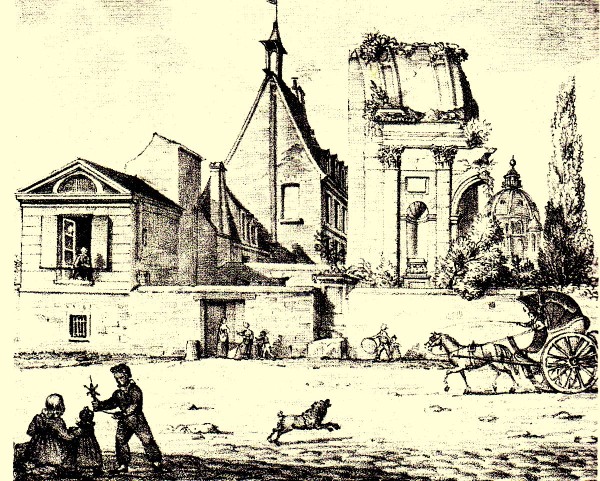

VICTOR HUGO a quei tempi era molto piccolo e, come tutti i bambini della sua età, aveva la mania di giocare alla guerra. Il campo di battaglia era il giardino della loro casa al numero 12 de L’Impasse des Feuillantines a Parigi. Il fortino era la tana dei conigli. E’ là che il giovane comandante Victor si difendeva da suo fratello Abel, il nemico che assediava il bastione della tana. Tutto si svolgeva a colpi di bastoni, che si procuravano sradicando i pali della vigna. |

VICTOR HUGO était alors tout petit et comme les garçons des son age, il avait le caprice de jouer à la guerre. Le champ de bataille était le jardin de leur maison au no. 12 de L’Impasse des Feuillantines a Paris. La place fort était la niche des lapins. C’est là que le jeune commandant Victor se défendait contre son frère Abel, l’ennemi qui assiégeait les remparts de la niche. Tout cela se faisait à coups de bâtons qu’ils trouvaient en déracinant les échalas. |

F. Chopin Walzer Op.34 N.2 in La minore

Piano Jan-Marc Luisada

VICTOR HUGO RACONTÉ PAR UN TÉMOIN DE SA VIE

[La testimone è Adèle Foucher, moglie di Hugo. Questa biografia fu scritta a Guernesey nel 1863, in stretta collaborazione con lo stesso Hugo, ma fu in seguito rimaneggiata e censurata dal figlio Charles e da Auguste Vacquerie. Il manoscritto originale è uscito con il titolo “Victor Hugo raconté par Adèle” Plon, 1985]

⇨ Capitolo VII – LES FEUILLANTINES

Ritornata a Parigi per la scuola dei figli, la signora Hugo andò ad abitare nel quartiere degli studi; cercava una casa dalle parti della chiesa di Saint-Jacques-du-Haut-Pas, ne vide una che aveva un giardino. Ho già detto che era indifferente ai grandi aspetti della natura; non dava importanza alle montagne, ma adorava i giardini. Dunque, vedendo il giardino, non guardò la casa, e vi sistemò la famigliola. Ma non si era accorta che c’erano alberi per gli uccelli, ma non camere per i bambini.[…]

Un giorno rientrò raggiante! Aveva trovato!

Parlò così tanto della sua scoperta che fu costretta a mostrarla. Il giorno dopo, fin dalla mattina, Eugène e Victor vi andarono con lei. Era solo a pochi passi; entrarono nel vicolo cieco dei Feuillantines al n° 12, un cancello si aprì, attraversarono un cortile, quindi si trovarono in un piano terra. Era là. La mamma voleva far loro ammirare la sala da pranzo e il salone, vasti, dai soffitti alti, con alte finestre, pieni di luce e di canti di uccelli, ma non riuscì a trattenerli in casa, avevano visto il giardino!

Non era un giardino, era un parco, un bosco, una campagna. Se ne impadronirono all’istante: si chiamavano rincorrendosi, poi sparivano, pareva si fossero persi, erano contentissimi. Non avevano occhi abbastanza grandi, né gambe abbastanza lunghe. Facevano continue scoperte. — Sai cosa ho trovato? — Non hai visto nulla! — Per di qua! Per di qua! – C’era un viale di castagni dove poter mettere un’altalena. C’era una cisterna secca che sarebbe stata stupenda per giocare alla guerra e andare all’assalto. C’erano fiori quanti se ne potevano sognare, ma c’erano soprattutto angoli che non erano stati coltivati da tempo e dove erano cresciuti liberamente erbe, piante, cespugli, arbusti, una foresta vergine per dei bambini. C’erano così tanti frutti, che non si raccoglievano quelli che cadevano dai rami. Era la stagione dell’uva; il proprietario autorizzò i ragazzi al saccheggio delle viti e ritornarono ubriachi.

Non era un giardino, era un parco, un bosco, una campagna. Se ne impadronirono all’istante: si chiamavano rincorrendosi, poi sparivano, pareva si fossero persi, erano contentissimi. Non avevano occhi abbastanza grandi, né gambe abbastanza lunghe. Facevano continue scoperte. — Sai cosa ho trovato? — Non hai visto nulla! — Per di qua! Per di qua! – C’era un viale di castagni dove poter mettere un’altalena. C’era una cisterna secca che sarebbe stata stupenda per giocare alla guerra e andare all’assalto. C’erano fiori quanti se ne potevano sognare, ma c’erano soprattutto angoli che non erano stati coltivati da tempo e dove erano cresciuti liberamente erbe, piante, cespugli, arbusti, una foresta vergine per dei bambini. C’erano così tanti frutti, che non si raccoglievano quelli che cadevano dai rami. Era la stagione dell’uva; il proprietario autorizzò i ragazzi al saccheggio delle viti e ritornarono ubriachi.

Il proprietario si chiamava Lalande e aveva comprato il convento dei Feullantines quando la Rivoluzione lo aveva confiscato alle religiose. Ne occupava una parte e affittava l’altra.

[…]

Ma la vera festa, fu il trasloco. I giorni precedenti furono impiegati a imballare i soldatini di piombo e i cannoni, a impacchettare le biglie e le trottole, e le figurine, senza dimenticare nulla, per non dover ritornare. Finalmente si partì, si arrivò, ci si sistemò in questo luogo di delizie, ci si addormentò, ci si svegliò, che gioia immensa! I primi giorni furono di esclusiva proprietà dei due fratelli. Non ebbero altra cosa da fare che prendere possesso del loro nuovo mondo, fare uno studio approfondito degli anfratti e dei cespugli, imparare la geografia del giardino.

[…]

Venne l’inverno, meno divertente dell’estate, ma dove poter fare a palle di neve faccia; poi ritornò la primavera con i botton d’oro, per i quali avevano un’adorazione rispettosa e che temevano di calpestare quasi quanto le coccinelle. Ma ciò che trovavano ancora più bello nel giardino, era ciò che non vi era. Era ciò che vi metteva la loro immaginazione di bambini, così instancabile, come l’immaginazione dell’uomo, nel crearsi chimere e incantesimi. Per loro c’era qualcosa nella cisterna secca, dove non c’era nulla. C’era soprattutto “il sordo„. E l’autore de “I miserabili” si è ricordato del “sordo”, “questo mostro favoloso che ha squame sotto il ventre ma non è una lucertola, che ha pustole sul dorso ma non è un rospo, che abita i fori dei vecchi forni a calce e i pozzi secchi, nero, peloso, vischioso, strisciante, a volte lento, a volte rapido, che non grida, ma guarda, e che è così terribile che nessuno l’ha mai visto.„

Adèle e Victor

La domenica Abel aveva vacanza e si aggiungeva ai divertimenti. Ma si era al gran completo soltanto quando la signora Foucher portava i suoi bambini. Il brindisi in Municipio era in cammino per realizzarsi. Dopo due maschi, il cui primo non era sopravvissuto, il Cancelliere del Consiglio di Guerra aveva avuto una figlia, e il marito non le sarebbe mancato, poiché invece di un maschio il Colonnello Hugo ne aveva tre.

Spesso, le sere d’estate, la signora Foucher veniva a trovare la sua amica ai Feuillantines. Portava suo figlio Victor e sua figlia Adèle, già in età di trotterellare, di divertirsi e di mescolare il suo piccolo baccano al chiasso dei ragazzi.

L’altalena pensata da Victor il giorno della sua prima visita era stata installata nel luogo che il suo buon occhio gli aveva destinato. E lui ne usava e abusava. Nessuno ne approfittava se non Victor; una volta montato sopra, non si riusciva più farlo scendere; in piedi sull’altalena, metteva tutta la sua forza e tutto il suo amor proprio nel lanciarla il più in alto possibile e scompariva fra il fogliame degli alberi, che si agitavano come al vento. A volte si degnava di offrire il posto alla bambina, che si lasciava issare, onorata e tremante, e che si raccomandava di dondolarla meno in alto che l’ultima volta.

L’altalena aveva una rivale; era una vecchia carriola zoppa. Si metteva la signorina Adèle nella carriola e le si bendavano gli occhi. Quindi i ragazzi la trasportavano per i viali e lei doveva dire dov’era, ed era un’esplosione di felicità e di risate quando si sbagliava e si era persa nel giardino. Ogni tanto indovinava, ma controllando la benda e ci si accorgeva che aveva barato. Allora i ragazzi si arrabbiavano, era sciocco, e occorreva ricominciare; si stringeva il fazzoletto fino ad annerirle la pelle, la scarrozzavano molto lontano, e con voci severe le richiedevano: dove sei? Se sbagliava, scoppiavano a ridere.

Quando questi signori ne avevano abbastanza di giocare con una bambinetta, passavano a qualcosa più di serio. sradicavano i pali del giardiniere, e si dirigevano verso la tana dei conigli. Questa tana aveva tre gradini; si tirava a sorte per chi si sarebbe messo sul gradino superiore; gli altri restavano in basso, e subito l’attacco cominciava. La Signora Hugo non tardò a constatate che i pali imitavano fin troppo bene le lance, ed i due eserciti combatterono a pugni, ma era molto meno divertente, da quando non potevano più cavarsi gli occhi.

La Signora Hugo era piena di pretese tiranniche. E brontolava quando ritornavano dalla guerra con la camicia tutta sporca e i pantaloni a brandelli. Aveva un bel vestire i figli con un buon spesso panno marrone in inverno e di tessuto resistente in estate, non esisteva un panno, né un tessuto che potesse resistere alla furia dei loro giochi. Un giorno che uno di loro ritornò con uno strappo terribile, disse che al primo che avesse strappato ancora i pantaloni, glieli avrebbe fatti fare come quelli dei dragoni. Il giorno dopo, ritornando dalla scuola, i bambini incontrarono una truppa di uomini a cavallo che brillavano al sole. Victor che li trovò splendidi, chiese chi erano. — Dragoni, rispose la domestica. Un’ora dopo, la signora Hugo, che non sentiva Victor correre e gridare come suo solito, andò vedere cosa era successo; lo scoprì rannicchiato dietro un masso e impegnato ad allargare gli strappi dei sui pantaloni e a ridurli come uno straccio. — Che cosa hai dunque combinato? esclamò arrabbiata. Il bambino la guardò tranquillamente — E’ per averne un paio come quelli dei Dragoni.

Sophie Trébuchet Hugo aveva i suoi buoni motivi per impedire il matrimonio. Abbandonata in Spagna dal marito, Leopold Hugo, ufficiale di Napoleone, dopo la solita serie di reciproche relazioni adulterine, pare di prammatica nei matrimoni borghesi, nel febbraio del 1809, dopo averne riottenuto la custodia, che le era stata tolta, andò ad abitare con i figli, nell’antico Convento in Rue des Feuillantines. Dove Sophie, impavida, nasconde nell’oratorio in fondo al giardino Victor Fanneau de La Horie, il suo amante accusato di cospirazione. Amico e compagno d’armi del marito e padrino al battesimo di Victor, partecipò al complotto del Generale Malet contro Napoleone I.

| Una bomba ai Feuillantines Chi sei? Chi, tu che scendi di lassù, miserabile! Chi! tu, il piombo, il fuoco, la morte, l’inesorabile, Rettile della guerra dal solco tortuoso, Chi sei! tu, l’assassinio cinico e mostruoso Che i principi dal cuore della notte lanciano sugli uomini, Tu, crimine, tu, rovina e lutto, tu che ti chiami Odio, timore, agguato, carneficina, orrore, ira, È attraverso l’azzurro che ti abbatti su di noi! Caduta spaventosa di ferro, sbocciare infame, Fiore di bronzo scoppiato in petali di fiamma, Oh vile fulmine umano, oh tu con cui sono grandi I banditi, e con cui sono divini i tiranni, che servi i misfatti dei re, prostituta, Con quale prodigio sei scaturita dalle nuvole? Quale usurpazione sinistra del lampo! Come vieni dal cielo, tu che esci dall’inferno! L’uomo che tra poco sfiorerà il tuo morso, Si era seduto pensieroso all’angolo di una capanna. I suoi occhi cercavano nell’ombra uno sogno che splendette; Pensava; era molto piccolo, aveva giocato là; Il passato dinanzi a lui, pieno di voci infantili, Appariva; è là che c’erano i Feuillantines; Il tuo tuono idiota fulmina un paradiso. Oh! com’era incantevole! come si rideva un tempo! Invecchiare, è vedere un chiarore che si affievolisce. Un giardino verdeggiava dove passa questa strada. La bomba completa, purtroppo, ciò che ha fatto il selciato. Qui i passerotti piluccavano la senape E gli uccellini si cercavano litigando; I lucori di questo bosco erano sovrannaturali; Che alberi! che aria pura nei ramoscelli tremanti! La testa era bionda, ora i capelli sono bianchi; Si era una speranza, ora si è fantasmi. Oh! come si era giovani all’ombra della vecchia volta! Ora si è vecchi come lei. Ecco. Questo sogno che svanisce. Qui la sua anima volò Cantando, ed è qui che alle sue vaghe pupille Apparvero fiori che sembravano eterni. Qui la vita era luce; qui Passeggiava, sotto il fogliame ad aprile, appesantita, Sua madre che teneva il vestito per un lembo. Ricordi! Come tutto bruscamente si dissolve! L’alba apre la corolla ai suoi sguardi In questo cielo in cui fiammeggia ora su di lui Lo sbocciare terribile delle bombe. Oh l’aurora ineffabile dove volavano colombe! Quest’uomo, ora lugubre, era gioioso. Mille bagliori meravigliavano i suoi occhi. Primavera! in questo giardino abbondavano le pervinche, Le rose, e mucchi di margherite bianche che riscaldandosi sembravano ridere al sole, Ed egli stesso era un fiore, poiché era un bambino. |

Une bombe aux Feuillantines Qu’es-tu ? quoi, tu descends de là-haut, misérable! Quoi ! toi, le plomb, le feu, la mort, l’inexorable, Reptile de la guerre au sillon tortueux, Quoi ! toi, l’assassinat cynique et monstrueux Que les princes du fond des nuits jettent aux hommes, Toi, crime, toi, ruine et deuil, toi qui te nommes Haine, effroi, guet-apens, carnage, horreur, courroux, C’est à travers l’azur que tu t’abats sur nous! Chute affreuse de fer, éclosion infâme, Fleur de bronze éclatée en pétales de flamme, Ô vile foudre humaine, ô toi par qui sont grands Les bandits, et par qui sont divins les tyrans, Servante des forfaits royaux, prostituée, Par quel prodige as-tu jailli de la nuée? Quelle usurpation sinistre de l’éclair! Comment viens-tu du ciel, toi qui sors de l’enfer! L’homme que tout à l’heure effleura ta morsure, S’était assis pensif au coin d’une masure. Ses yeux cherchaient dans l’ombre un rêve qui brilla; Il songeait ; il avait, tout petit, joué là; Le passé devant lui, plein de voix enfantines, Apparaissait ; c’est là qu’étaient les Feuillantines; Ton tonnerre idiot foudroie un paradis. Oh ! que c’était charmant ! comme on riait jadis! Vieillir, c’est regarder une clarté décrue. Un jardin verdissait où passe cette rue. L’obus achève, hélas, ce qu’a fait le pavé. Ici les passereaux pillaient le sénevé, Et les petits oiseaux se cherchaient des querelles; Les lueurs de ce bois étaient surnaturelles; Que d’arbres ! quel air pur dans les rameaux tremblants! On fut la tête blonde, on a des cheveux blancs; On fut une espérance et l’on est un fantôme. Oh ! comme on était jeune à l’ombre du vieux dôme! Maintenant on est vieux comme lui. Le voilà. Ce passant rêve. Ici son âme s’envola Chantante, et c’est ici qu’à ses vagues prunelles Apparurent des fleurs qui semblaient éternelles. Ici la vie était de la lumière; ici Marchait, sous le feuillage en avril épaissi, Sa mère qu’il tenait par un pan de sa robe. Souvenirs ! comme tout brusquement se dérobe! L’aube ouvrant sa corolle à ses regards a lui Dans ce ciel où flamboie en ce moment sur lui L’épanouissement effroyable des bombes. Ô l’ineffable aurore où volaient des colombes! Cet homme, que voici lugubre, était joyeux. Mille éblouissements émerveillaient ses yeux. Printemps ! en ce jardin abondaient les pervenches, Les roses, et des tas de pâquerettes blanches Qui toutes semblaient rire au soleil se chauffant, Et lui-même était fleur, puisqu’il était enfant. |

[ traduzioni di Orsola Puecher ]

↓↓↓

Non Luogo Comune è un cortometraggio che ha preso forma negli ultimi mesi. È la presa di coscienza di come il linguaggio possa diventare un corpo staccato dal contesto culturale di riferimento, farsi sintomo e metastasi di un processo di erosione dei complessi rapporti sociali che le società occidentali stanno affrontando.

di Fabio Donalisio

1.

esperire per dire, ci si riduce

a questo, specie i più sinistri

del re

la cosa – la roba – persiste

in separata sede, desiderio

di ricchezza di miseri

fai da te

noiose pratiche di forbici

sociali, immobili soggetti

alla dilatazione termica:

liberi nel sottostare

uguali nell’obbedire

uniti per vincere

(democrazia, portaci via

incontri on the road

Il 24 ottobre,

dalle ore 00,01 alle ore 23,59

42,195 km di città narrata in 24 ore. Una Milano da leggere a piedi, densa di storie e narrazioni, quella che vogliamo conoscere con la Maratown. Una Milano che scopriremo, tappa dopo tappa, grazie anche al contributo di ospiti e amici che ce la racconteranno.

Ci accompagneranno nel cammino poeti, come Andrea Inglese, e romanzieri, come Gianni Biondillo e Alessandro Zaccuri, ci parleranno di memoria urbana Orsola Puecher e di storie di guerra e cammino Giancarlo Cotta Ramusino. E poi daremo spazio alla musica a Milano con Giordano Casiraghi, scopriremo le grandi storie olimpiche in forma di audio dramma rivissute nella mente dei protagonisti, Andrea B. Ferrari ci offirà un caffé e ci farà giocare a bocce, stimoleremo una narrazione “social” della città chiedendo il contributo degli ascoltatori di Radio Popolare, Alessio Lega ci canterà la Milano dei grandi autori del Novecento meneghino. Questo, altre sorprese e incontri inaspettati, lungo il sentiero metropolitano che attraverserà circolarmente Milano da mezzanotte a mezzanotte.

Ad accoglierci alla partenza – al Teatro della Cooperativa – ci sarà Renato Sarti, girando in tondo per la città giungeremo 24 ore dopo al Centro sportivo di via Iseo 10. Strada facendo si “farà stazione” nelle biblioteche rionali e nelle realtà associative che ci ospiteranno come pellegrini urbani. Sempre con “quel passo di pianura”, bello da vedere e perfetto per raccontare una città on the road.

Maratown è un progetto di Piacere, Milano e di Sentieri_Metropolitani

Per informazioni: info@piaceremilano.it – info@sentierimetropolitani.org

L’evento (vedi la pagina Facebook ) è gratuito, per iscriversi andare qui.

Manifestazione Nazionale del Movimento Femminista contro il processo a Gigliola Pierobon in Piazza Insurrezione a Padova, 5 giugno 1973 (www.femminismoruggente.it),

di Deborah Ardili

segue da qui

Se ci si sofferma sul ricordo tramandato dalla storiografia, in special modo quella nazionale, è facile constatare quanto poco della ricchezza di quell’esperienza – le lotte per il salario al lavoro domestico – raggiunga il presente. Non che la letteratura disponibile, posando lo sguardo su quella che si è convenuto chiamare «stagione dei movimenti», ometta sistematicamente di menzionare la vicenda delle donne del salario: tutt’altro. Ma la tendenza prevalente è quella di esasperarne l’eccezionalità, di enfatizzarne al massimo la separatezza, quasi si trattasse di un grano apocrifo insinuatosi abusivamente in un movimento affaccendato in tutt’altre occupazioni e completamente ripiegato sul fronte della scoperta autocoscienziale. Circostanza quanto meno curiosa, se si pensa all’asprezza polemica con cui proprio la principale esponente del femminismo autocoscienziale avvertì l’esigenza di sottolineare (non sempre a torto) le inadempienze di un movimento tutto rabbia e denuncia, nel quale «l’autocoscienza non si sa cosa sia né a cosa serva»; [Lonzi 1978: 336] un movimento ― è sempre Carla Lonzi a parlare — pericolosamente incline a «fermare il processo all’inferiorizzato che protesta e avanza i suoi diritti» [Lonzi 1978: 458], incapace di un’«uscita sulla realtà che non siano delle rivendicazioni» [Lonzi 1978: 575]. Avrebbero avuto una ragion d’essere le rimostranze di Lonzi, se il bersaglio polemico contro cui si dirigevano fosse stato del tutto privo di consistenza? Ci sarebbe stato davvero bisogno di insistere tanto sulla necessità di «approfittare dell’assenza» delle donne dalla storia, se il contesto in cui cadevano quei richiami non fosse stato effettivamente qualificato dalla peculiarità che Anna Rossi-Doria gli ha riconosciuto? E cioè essere stato il femminismo italiano degli anni Settanta dotato di un carattere di massa «superiore a quello di ogni altro paese», e ciò nondimeno avere conosciuto, a partire dal decennio successivo, il paradosso di venire raccontato come un «percorso teorico di singoli gruppi o pensatrici, sia pure grandi» [Rossi-Doria 2005: 3].

Talvolta la spinta non semplicemente a differenziare, ma a estraniare dal contesto e dalle pratiche di movimento le femministe del salario si spinge talmente in là da costringere il lettore a chiedersi da quale oscuro pianeta siano piovute le donne che hanno fatto parte del gruppo numericamente più consistente e territorialmente ramificato fra quelli che animarono la scena femminista italiana del decennio. E da quale pianeta provenissero, viceversa, le donne che quelle proposte discutevano, criticavano, contestavano, a riprova di una dimestichezza che autorizza a ipotizzare una frequenza di scambi più assidua e una circolazione di idee meno compartimentata di quanto abitualmente non si ammetta. Un obbligo non esplicitato di buona creanza prescrive di rimarcare a ogni piè sospinto l’irriducibile alterità delle femministe del salario rispetto alle altre, come se l’omogeneità ottenuta per sottrazione semplice dovesse restituire al movimento delle donne, a distanza di decenni, la felice compattezza che non ebbe all’epoca.

Non credo si possa tentare una spiegazione compiuta di quanto appena detto omettendo di segnalare che le femministe del salario scontano, sul piano della memoria storica, il marchio infamante di una provenienza giudicata talvolta poco onorevole. E giudizi di questo tipo, come si sa, hanno il potere di far dileguare ogni sfumatura interpretativa. Si apra un classico come la Storia dell’Italia repubblicana di Silvio Lanaro. Si vedrà che, quando si tratta di bacchettare il «frigido neo-marxismo» delle donne del salario [Lanaro 1992: 384], la matita rosso-blu dello storico veneto non conosce esitazioni. Certamente, non le stesse che impedirebbero ad altri di infierire gratuitamente sull’impotenza di questo brano a misurarsi in maniera equilibrata con un fenomeno che non si lascia dedurre facilmente da una schedatura ideologica preventiva, e tanto meno trattare con il ricorso a categorie cliniche.

Ci si cura poco, in generale, di nascondere l’antipatia per un linguaggio ― qual era in effetti quello utilizzato dalle intellettuali del gruppo — manifestamente debitore della tradizione operaista. L’accusa ricorrente di «economicismo» la scopre [Lumley 1994: 297-99], rivelando nel contempo un’aspettativa ormai consolidata (e raramente ridiscussa) nei confronti della missione culturale del femminismo, e cioè quella di riservarsi la giurisdizione sul «simbolico», rispetto al quale ogni avventura filosofica è permessa, in modo da lasciare ad altri l’incombenza di intervenire sul politico e sull’economico. Né d’altra parte sembra troppo affollata la schiera delle voci disponibili ― tra un’etichettatura e l’altra — a pronunciarsi con altrettanta nettezza anche sul merito della questione: è vero o non è vero che il lavoro domestico risponde alle funzioni che abbiamo visto sopra? Si spiega o non si spiega il fatto che in tutto il mondo la coabitazione eterosessuale, specie in presenza di figli, comporta una crescita di lavoro per le donne e un alleggerimento dello stesso per gli uomini? [Miranda 2011] Chi ha guadagnato dalla scelta, affermatasi come maggioritaria in seno ai femminismi di Stato, di disertare il livello strategico della riproduzione sociale in favore di soluzioni «conciliative»? È vero o non vero che la risposta neoliberale ai movimenti degli anni Settanta ha aggredito frontalmente le condizioni della riproduzione, spingendo in maniera sempre più decisa verso soluzioni privatistiche?

Forse anche in ragione di queste reticenze, in sede di ricostruzione storica, ci si cura ancora meno di prestare attenzione agli scarti operati dalle femministe del salario rispetto alla cultura dell’operaismo, di prendere sul serio i conflitti che hanno accompagnato quel processo di separazione, di valutare con maggiore attenzione se e in quale misura le tematiche privilegiate dai gruppi del salario intercettassero, radicalizzandola, un’ansia di trasformazione condivisa da altre componenti del movimento. È evidente che un bilancio, in queste note, non è nemmeno azzardabile. Alcune coordinate per porre la questione, tuttavia, possono essere delineate.

In diversi centri della penisola, negli stessi anni in cui si diffondevano i primi gruppi di autocoscienza e il femminismo era a livello di informazione generale praticamente sconosciuto [Calabrò, Grasso: 2004], la lotta «per spezzare l’identità imposta» cominciava a essere intrapresa in termini particolarmente agguerriti dalle donne radunate sotto le insegne del Movimento di Lotta Femminile, rapidamente ribattezzato in Lotta Femminista. A propiziare la nascita del gruppo era stato, nella primavera del 1971, l’incontro tra alcune donne di Potere Operaio e Selma James. Un testo ad uso interno ciclostilato dalle femministe milanesi, intitolato Colloqui tra le compagne dei gruppi femministi autonomi italiani con Selma James dello “Work Shop” inglese, testimonia delle prime discussioni delle idee che di lì a poco confluiranno in Potere femminile e sovversione sociali e dei primi passi in vista della nascita del gruppo. Dopo la divisione del nucleo originario padovano nell’ottobre del 1974 differenze di analisi e di pratica politica [Zanetti1998: 119], l’esperienza sarebbe proseguita nella seconda metà del decennio con i Comitati per il Salario al Lavoro Domestico. Dai materiali raccolti negli archivi della Fondazione Badaracco, risulta che le città toccate dall’attività dei gruppi fossero, oltre a Padova, Venezia, Trento, Torino, Trieste, Ferrara, Modena, Bologna, Reggio Emilia, Ravenna, Milano, Varese, Firenze, Roma, Pescara, Napoli, Salerno, Gela, Caltanissetta.

Ripescando i fondi di archivio, si vede bene come le questioni che animano il testo di Cox e Federici ricorrano nei primi documenti messi in circolazione dalle militanti che avevano dato vita a Lotta Femminista, caricandosi del senso di una vera e propria «scoperta», fatta da donne che avevano saggiato le vie dell’emancipazione sia tramite il lavoro fuori casa (prevalentemente nella scuola o all’università), sia attraverso l’impegno nei gruppi della nuova sinistra. Come si legge in un «bozza di discussione per il salario alle casalinghe» redatta dalle femministe di Modena e Ferrara nel giugno del 1972:

Una delle scoperte principali che abbiamo fatto quando abbiamo cominciato a guardarci intorno da donne è stata proprio la casa, la struttura familiare come luogo di sfruttamento specifico della nostra forza-lavoro. Dovevamo per forza privilegiare nella nostra analisi questa sfera “privata”, queste mura domestiche al di fuori delle quali si ferma l’analisi marxista delle classi, nonché la pratica di organizzazione politica della sinistra, parlamentare e non. Dentro la casa abbiamo scoperto il lavoro invisibile, questa enorme quantità di lavoro che ogni giorno le donne sono costrette ad erogare per produrre e riprodurre la forza-lavoro, base invisibile — perché non pagata ― su cui poggia l’intera piramide dell’accumulazione capitalistica [Lotta Femminista: 1972].

Ma come tradurre politicamente la scoperta della fecondità di un punto di vista dichiaratamente parziale e situato? Attraverso quale pratica articolare quella che oggi chiameremmo l’«intersezionalità» tra genere e classe? Per rispondere a questi interrogativi, occorre tenere presente un imprescindibile dato di contesto. Se l’infittirsi dei contatti e l’afflusso di documenti provenienti dal movimento statunitense aveva facilitato l’orientamento di molte verso la nuova problematica, la presenza in Italia di formazioni rivoluzionarie che costituivano «la più numerosa forza di Nuova Sinistra a livello europeo» [Ginsborg 1989: 424] complicava non poco le scelte di quante vi militavano — per lo meno nei centri in cui l’attività dei soggetti politici formatisi sull’onda dell’«autunno caldo» non si era ancora assopita. Shulamith Firestone, in pagine famose e spazientite, aveva tagliato corto con le «ausiliarie della sinistra» incuriosite dal femminismo, prefigurando per loro nessuna reale possibilità di azione, tranne che «aumentare la tensione che già minaccia di estinzione i loro logori gruppi» [Firestone 1970: 48].

In concreto, tuttavia, il problema si poneva in forme più complesse e articolate di quanto quella profezia — in alcuni casi puntualmente realizzata — non consenta di cogliere. Ci vuole poco, in effetti, ad assemblare un’antologia di affermazioni eterossesiste prelevate dalla cultura dominante e sufficienti a motivare la scelta di militare sul fronte opposto. Ma verificarne l’influenza sulla controcultura che si diceva rivoluzionaria, all’interno della quale per molte donne si era svolto un importante apprendistato politico, poteva dar luogo a un’insofferenza tanto diffusa quanto incapace di attivare automaticamente una risposta. La forza dei legami personali, così come l’abitudine a mobilitare gli altri e a concepire la militanza come un esercizio prolungato di coscienza e di eloquenza rivolto all’esterno, costituivano un ostacolo enorme alla riflessività del partire da sé.

Come muoversi, allora, per non mancare l’appuntamento con il femminismo? Il «vuoto storiografico» che, fatte salve alcune indicazioni utili per un avvio di ricerca [Petricola 2005: 203], pesa ancora su un capitolo meno indagato di quello dei rapporti tra femminismo e movimento studentesco, non consente di dire molto. Quello che si può affermare con certezza, tuttavia, è che i percorsi di avvicinamento al femminismo non avvenivano lungo una traiettoria omogenea, né secondo tempistiche sincronizzate. Far nascere collettivi di autocoscienza collaterali ai gruppi di appartenenza rinunciando a influire sulla linea politica? Istituire commissioni femminili all’interno dei gruppi e aprire logoranti fronti di discussione con le dirigenze maschili? Seguire l’esempio delle francesi della tendenza «lotta di classe» e gettarsi a capofitto nel movimento delle donne nella speranza di reclutare nuove forze da restituire alla causa del marxismo rivoluzionario? Erano questi alcuni dei nodi che le donne della nuova sinistra erano chiamate ad affrontare.

È d’abitudine calendarizzare al 6 dicembre del 1975 il momento in cui i dilemmi si sarebbero definitivamente sciolti per sfociare nell’urto frontale tra femministe e sinistra extraparlamentare. Nel picco alto della presenza pubblica del movimento, la diligenza militante delle compagne, «la pazienza nell’incastrare femminismo e comunismo come pezzi di una matrioska» che fino a quel momento era sembrata a prova di bomba [Gramaglia 1987: 19], pare improvvisamente esplodere: innescando ― a giudizio di alcuni ― il processo di riflusso di massa nel privato che avrebbe contraddistinto la fase successiva [Balestrini, Moroni 1997: 496].

Il riferimento, naturalmente, è agli scontri di piazza a Roma tra femministe e militanti di Lotta Continua in occasione della manifestazione nazionale per l’aborto, quando giovani del servizio d’ordine e della sezione Cinecittà tentarono di sfondare il corteo in nome dell’unità di classe: scontri che di lì a poco avrebbero avuto ripercussioni catastrofiche su un’organizzazione politicamente già indebolita dall’esaurimento della forza operaia nelle fabbriche, nonostante la quota di diecimila iscritti raggiunta quell’anno avesse segnato il punto massimo della sua espansione quantitativa [Viale et al. 2006: 76]. Generalmente assunta come caso paradigmatico della contraddizione tra organizzazioni operaiste e femminismo, la vicenda di Lotta Continua ha monopolizzato l’attenzione, inducendo molti osservatori a postdatare il momento della resa dei conti e a individuarne il rilievo specifico nel quadro di una diaspora organizzativa che prelude alla sparizione politica.

Resta però da osservare che la definizione di un quadro meno parziale dei rapporti tra femminismo e nuova sinistra potrebbe trarre qualche spunto dalle circostanze che hanno visto nascere Lotta Femminista. Si trattava in effetti, per le femministe del salario, di offrire uno sbocco politico a donne in parte (ma non solo) provenienti da e in rotta con Potere Operaio [Dalla Costa 2002], nel momento in cui l’organizzazione guidata da Franco Piperno e Toni Negri, messa in difficoltà dal recupero sindacale sulle vertenze operaie, archiviava ogni ipotesi di unità di azione con il gruppo del Manifesto e si avviava speditamente a lanciare la formula politica del «potere operaio per il partito, per l’insurrezione, per il comunismo» [Grandi 2003; Donato 2014].

Si conoscono naturalmente gli omaggi che, a distanza di decenni, alcuni fra i padri nobili dell’operaismo hanno ritenuto di dover tributare alla creatività del femminismo, orientando per altro il proprio interesse a favore di una versione molto diversa rispetto a quella incontrata da Negri nelle aule dell’ateneo di Padova. Tuttavia le cose appaiono in una luce diversa se rimesse in prospettiva. Avrebbe potuto esserci spazio per le femministe del salario all’interno di una formazione che, rivolgendosi dalle colonne del mensile ai competitori nel campo politico della sinistra extraparlamentare con l’ambizione di mostrare una comprensione del fenomeno femminista sconosciuta agli altri [Frabotta 1973: 187-191], non esitava ad assimilare la «specificità eversiva» del femminismo allo stadio luddista nel cammino evolutivo della lotta di classe? Quale reale «importanza» poteva assumere il riconoscimento del «lavoro casalingo come indirettamente produttivo», se interpretato nell’accezione ausiliaria di «contributo» al processo rivoluzionario? E a quale processo rivoluzionario avrebbero dovuto «contribuire» le femministe, posto oltretutto che l’andamento non proprio arrembante delle lotte autonome dell’operaio-massa aveva indotto il gruppo dirigente di Potere Operaio a premere l’acceleratore sulla via organizzativa delle avanguardie: «sulla via addirittura» ― per usare le parole di Toni Negri — «della liberazione delle avanguardie soggettive dai livelli precostuiti di autonomia che, dopo essere stati fondamentali nella lotta sul salario, rischiano ora di diventare soffocanti»? [Negri 1971: 51].

Ci fosse stato qualche dubbio residuo in merito, l’irruzione dei militanti del Potere Operaio romano al seminario separato sull’occupazione femminile organizzato all’università dalle femministe del salario nel luglio del 1972 avrebbe rapidamente provveduto a dissiparli, confermando le ragioni di un disaccordo che si sarebbe ulteriormente esplicitato nella seconda metà del decennio nella polemica con l’Autonomia operaia e con i «mille fiori appassiti» della lotta armata, come titolava nel 1977 un numero speciale della rivista «Le operaie della casa» [Zanetti 1998: 102 sgg.]. In ogni caso, è sufficiente porsi queste domande per capire come mai le ex operaiste optarono fin da subito ed esortarono le altre («politiche» e «non politiche») a optare senza esitazioni per l’autonomia, dichiarando in questo modo tutta la propria indisponibilità a sperimentare il femminismo nelle modalità dimidiate della «doppia militanza». Non avrebbero lesinato in sarcasmo, a questo riguardo, le autrici di un articolo apparso a firma di Lotta Femminista sul primo numero di «Sottosopra» con il titolo — perfidamente ingannevole per un pubblico abituato a stabilire tra il primo termine e il secondo un rapporto di subordinazione — di Femminismo e lotta di classe. Dopo avere espresso un completo disinteresse a convincere della bontà delle proprie posizioni «leaders che da anni sono in politica e hanno fatto scelte che a loro sembravano ben motivate», le femministe aggiungevano:

Solo da poco tempo, e cioè da quando il movimento femminista si è conquistato forza e potere, il fronte del «dopo la rivoluzione» si è spezzato in un arco di sfumature che vanno da quelle decisamente «troglodite» («le donne sono reazionarie e la loro sola speranza di libertà è il lavoro») a quelle più progressiste («la questione femminile esiste ed è in qualche modo legata alla lotta di classe»). Per noi, invece, femminismo vuol dire riaprire la questione su cosa si intende per classe, lotta di classe, aree di scontro politico, rivoluzione economico-politica e rivoluzione culturale (abbiamo dimenticato niente?) [Lotta Femminista 1973b].

Che non si trattasse soltanto di dotarsi di strumenti più efficaci per la propaganda a favore del salario al lavoro domestico è, d’altronde, attestato dalle attività del gruppo. Fu per esempio l’impegno messo in campo nel giugno del 1973, in occasione del processo a Gigliola Pierobon, a favorire una mobilitazione che rappresentò la prima vera azione organizzata del femminismo in Italia tesa a imporre all’attenzione pubblica la questione dell’aborto. Furono campagne di controinformazione e vertenze come quelle portate avanti per tutti gli anni Settanta contro il reparto ostetrico dell’ospedale S. Anna di Ferrara a squarciare il velo dei «crimini di pace» perpetrati in nome della scienza ginecologica e a mettere in evidenza il peso del potere medico sul controllo delle donne. Fu l’attivismo di un gruppo che in Italia contava numerose aderenti tra insegnanti, ricercatrici precarie e studentesse a consentire un approccio critico alla riforma della scuola (era l’epoca in cui i decreti delegati introducevano la «collaborazione» tra insegnanti e famiglia) e a quella che più tardi ci saremmo abituate a definire «femminilizzazione del lavoro». Fu l’attenzione costante al problema della riduzione del tempo di lavoro a consentire alle femministe del salario modenesi di reimpostare in maniera originale la lotta per i servizi pubblici in una regione che si voleva all’avanguardia su questo fronte, contestando un’organizzazione sociale della riproduzione concepita in subordine alle esigenze della produzione e tale da raddoppiare il fardello del lavoro femminile. Tutto questo era stato l’effetto di quel gesto di «riduzione al lavoro domestico» che oggi viene giudicato da tanti povero, angusto, incapace di misurarsi con le articolazioni complesse della realtà sociale. Un giudizio che, per motivarsi, è costretto addirittura a mettere sotto traccia un’evidenza attestata dai fatti: non è mai esistita — né in Italia, né altrove — una sola maniera di esprimere la richiesta di salario al lavoro domestico.

[continua]

Prosegue la pubblicazione di interventi sul tema “scrittura non assertiva”. Vedi l’incontro sulla poesia “non assertiva“ il 25 ottobre a Milano, nell’ambito di bookcity (con Gherardo Bortolotti, Alessandro Broggi, Marco Giovenale, Mariangela Guatteri, Andrea Inglese, Lucio Lapietra, Renata Morresi, Italo Testa e Michele Zaffarano). Il primo intervento di Mariangela Guattteri è qui.

di Marco Giovenale

I.

Parto assai volentieri dall’intervento di Mariangela Guatteri, che esorto a rileggere: https://www.nazioneindiana.com/2015/10/08/scrittura-non-assertiva/. Qui di séguito tento di esprimere alcune precisazioni e – perfino – azzardo una diversa versione del (e una non spiccata diversione dal) testo.

di Corrado Aiello

E se diventassi cattivo!

(cattivo?)

Sì – cattivo come un macigno

e la sua mole d’arenaria

– tutte le rocce sono tristi

ma risultano così utili

di Giacomo Sartori

Allora, sono già passati sei apprensivi mesi dall’uscita del mio ultimo romanzo, un altro strato di claustrofobici mattoni di carta si sta sedimentando sopra quello prevacanziero, dove già si notano ragnatele e avvisaglie di muffa (prodromi dell’oblio definitivo?), nell’inesorabile compiersi dei cicli letterari, è ora di fare un po’ di bilanci! Io sono di quelli che pensano che nella vita bisogna sempre cercare di migliorare, e per realizzare questo la prima cosa è fare periodicamente il punto della situazione, non esitando a vedere le cose come sono, e se necessario scavando nella carne viva (una sorta di autoanalisi). Pronti soprattutto a ammettere che si è sbagliato, o insomma che il male viene da dentro.

Andiamo con ordine, e cominciamo a contabilizzare le recensioni cartacee che il mio romanzo si è meritato:

Il totale, non bisogna essere molto forti in matematica, fa zero. Io adoro gli esiti estremi e la purezza (parlo della letteratura), e amo superare me stesso, quindi non posso non provare una certa soddisfazione. Non vorrei apparire ironico, perché non lo sono (anche se è vero che per certi aspetti la cosa mi procura un insano gaudio). Come dire, accetto questi risultati che sono forse coerenti con il mio modo di essere e il mio statuto di clandestino (privo di documenti identificativi) nello staterello delle lettere.

Ma entriamo un poco nei dettagli. Si sa, con le case editrici molto piccole bisogna arrangiarsi, e quindi oltre al ruolo di scrittore (uso questo termine solo per conformismo espositivo, per parte mia mi ritengo piuttosto uno scrivente), che si aggiunge a quelli di indagatore di terre forestate, di giudice di terre dissodate, di studioso di umificazioni, di cartografo, di insegnante, di malato cronico, di marito, di cuoco, di donna dei mestieri, di figlio sinistrato, di fratello rompicoglioni, di volontario, di confidente sentimentale, di blogger (un pochino), di veterinario (la gatta dei vicini), di giardiniere (la selva quasi vergine davanti casa), di pallido flâneur, e mi va bene che non ho figli o madri con l’Alzheimer, tocca accollarsi anche quello di ufficio stampa (a sostegno di quello anemico della bella casina editrice), alias di questuante. E quindi con la morte nel cuore, ho cercato di lambiccarmi per fare del mio meglio, mettendo in moto tutte le mie capacità (come sempre), seppellendo ogni fierezza.

Scusandomi dell’uso corrivo, e certo criticabile, del termine critico (che del resto include anche gli sporadici soggetti femminili, a dispetto di un’utenza precipuamente femminile), analizziamo assieme i risultati:

Tirando le somme, il tasso di risposte è stato davvero molto alto (soprattutto se si esclude l’ultimo sottoinsieme, corrispondente a tentativi espletati in realtà per curiosità, se non per gioco). E questo è un insperato risultato. Perché queste persone avrebbero dovuto rispondermi, in un paese in cui per costume nessuno risponde, quando non c’è in gioco un tornaconto personale o un obbligo istituzionale? E invece si sono prese la briga di perdere un po’ del loro tempo per farmi sapere qualcosa. Certo, io avevo cercato di essere meno invadente e importuno possibile, mi ero scusato e avevo sottolineato in tutti i modi la mia strisciante docilità, la dolorosa consapevolezza dell’incongruità quasi patetica del mio agire, in certi casi la mia ammirazione (genuina), ma loro non mi hanno mandato a quel paese. Io credo che si deva sempre guardare al lato positivo delle cose. Di nuovo, non faccio dell’ironia, lo dico davvero, e anzi mi piacerebbe poter esprimere in qualche modo la mia riconoscenza, perché questi individui retti, hanno compiuto un piccolo atto a cui nessuno li obbligava. Forse lo hanno fatto perché gli facevo pena, o per carità cattolica, o per timore che diventassi insistente (cosa che non farei mai), ma insomma il mio rapporto con la critica, chiamiamola così, si può considerare complessivamente positivo.

E se questo romanzo non si è guadagnato delle recensioni, lungi da me ogni pusillanime e risibile vittimismo, vuol dire che non le meritava. Probabilmente quell’ammasso di parole scritte senza fretta non valeva che si spendesse su di esso un pacchettino anche affrettato di parole scritte, probabilmente i cristalli di senso che io pensavo averci riposto erano vetracci comuni. La pioggia di altezzosi rifiuti editoriali che aveva incassato sembrerebbe fare pencolare la bilancia in questo senso. Con l’aggravante allora di aver io coscientemente appesantito una produzione libraria per ammissioni di tutti già pletorica (senza parlare dei risvolti ecologici, ai quali sono assai sensibile), esacerbando il sovraccarico dei poveri critici. E forse anche di aver abbassato, seppure infinitesimalmente, il livello mediano già non eccelso.

Certo, non sono solo ingenuo, anche se veglio a preservare la mia ingenuità (essenziale per quello che scrivo), se la mia fosse stata una muscolosa casa editrice, o anche una casina seducentina, o se fossi stato un giornalista di nome, una presentatrice, un’astronauta, o anche solo un incestuoso critico, o un politico con melensi afflati narrativi, o anche solo il tema fosse stato meno ostico, e il fraseggio più empatico, o più ammiccante, il tasso di recensionamento (t = R/Sa x100, dove R sta a numero di Recensioni e Sa a numero di Sollecitazioni autoriali non auspicate) si sarebbe impennato, ma la storia non si fa con i se, e io sono pago di quello che sono, e del risultato che ho conseguito. Come dire, il rapporto che intrattengo con la letteratura è viscerale e fondamentalista, e certo quei succinti componimenti, per quanto molto auspicati, per quanto arguti e incoraggianti, non lo avrebbero alterato più di quanto gli incitamenti e le spintarelle sostengono un ciclista stremato dall’erta. La mia vera forza, come quella del ciclista, sta nei miei polpacci, aiutati dal mio personale doping, la stima di certi corridori (di parole) che ammiro, di atleti di altre squadre meno consanguinee, meno anossiche.

Affrontiamo adesso il capitolo dolente delle spese, che erodono il già esile anticipo ricevuto:

Insomma, ci sono anche svariati contro, ma poteva andarmi molto peggio, con un testo tanto pessimo: potevo ricevere ingiurie, o magari denunce penali, multe. Fermo restando che nella vita non è sempre facile vederci chiaro. Forse se me ne restavo quieto (come certo farò in futuro, archiviata quest’ardua sperimentazione) qualche critico saturo di mainstream e medietà e nepotismi avrebbe scritto una recensione: non sarebbe la prima volta che un romanzo pessimo viene considerato, succede anzi ogni giorno. O forse il mio romanzo non è poi così pessimo, vallo a sapere (come ponderare un albergo, se nessuno gli ha attribuito le stelle?). Ma allora? Allora scrivo un altro romanzo, sforzandomi che sia meno pessimo possibile, e ancora più integralista.

Las cuentecitas que los pobres hacen nunca salen bien (canzone gitana)

(l’immagine: installazione, curata da Gaetano Vella e Giampaolo Riolo, sulla scalinata della Cattedrale di Agrigento)

Un’intervista di Alessandra Sarchi a Andrea Tarabbia

1) A.S. Protagonista del tuo ultimo romanzo è un criminale efferato, un essere abbietto che tu fai parlare in prima persona, attraverso il lunghissimo interrogatorio con il capo della polizia che lo arrestò nel 1990. Come nasce la scelta di calarsi nella mente di un serial killer e perché?

Čikatilo commise il primo dei suoi omicidi nel 1978, l’anno in cui sono nato. Fu arrestato 12 anni più tardi, alla fine di novembre del 1990, quando l’Unione sovietica si apprestava a cadere.

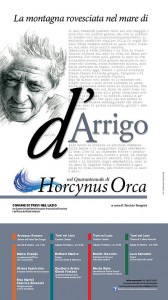

Oggi e domani, il 9 e 10 ottobre 2015, quindi proprio oggi e domani, mica per finta, ad Arcinazzo Romano e Trevi nel Lazio festeggiamo il quarantennale del più grande romanzo italiano di mare del Novecento: Horcynus Orca di Stefano D’Arrigo, che lo scrisse in parte (e a lungo, come si sa) tra quelle alture laziali. Al convegno (qui tutte le informazioni) partecipano studiosi, poeti, scrittori, artisti tra i quali Moshe Kahn, autore della prima traduzione del romanzo: uscita quest’anno in Germania per Fischer.

Riprendo dal sito del convegno:

«Quaranta anni fa veniva pubblicato Horcynus Orca, uno dei più grandi romanzi della letteratura europea del Novecento. Stefano D’Arrigo aveva cominciato a scriverlo nell’agosto del 1955, una prima stesura era già pronta alla fine dell’anno successivo, poi un’anticipazione di due capitoli sulla rivista “Il Menabò, diretta da Elio Vittorini. La pubblicazione dell’intera opera veniva annunciata come imminente già nel 1960, ma iniziava allora il lungo e travagliato lavoro di correzione delle bozze, di riscrittura del romanzo e di inserimento di lunghi inserti narrativi che sarebbe proseguito fino agli ultimi giorni del 1974, poche settimane prima della pubblicazione avvenuta nel febbraio del 1975, anche se l’elegante edizione mondadoriana reca la data di gennaio.

Il romanzo, lungo 1257 pagine nella prima edizione, racconta il ritorno del marinaio ‘Ndrja Cambrìa nel suo paese di pescatori sulla sponda siciliana dello Scilla e Cariddi e del suo tentativo fallito di restituire a una comunità devastata materialmente e moralmente dalla guerra la smarrita dignità di vita e di costumi. Il racconto di una “apocalisse culturale” commentò Walter Pedullà, “un cantare” lo definì Gianfranco Contini, un’opera che – notarono ammirati i suoi primi lettori – voleva riassumere e rielaborare tutte le letterature e i generi con l’obiettivo di arrivare al significato ultimo delle cose.

Una odissea della parola, “un’arcalamecca”, una “mille e una notte”, la scoperta di una lingua letteraria e popolare, mitica e concreta nello stesso tempo: classica, appunto. “Un monstrum espressivo”, come scrisse, sgomento, Niccolò Gallo, l’editor che, insieme con Walter Pedullà, ne accompagnò tutte le fasi creative senza riuscire a vederne la luce, per la prematura scomparsa. Un’opera intraducibile, si disse, ed è stato così per quaranta anni, fino a pochi mesi fa, quando il letterato poliglotta Moshe Kahn ha dato alle stampe la sua monumentale traduzione in tedesco, nel giudizio unanime un capolavoro a servizio di un capolavoro.

Il nostro convegno vuole ricordare il Quarantennale di Horcynus che non ha trovato posto nelle agende dei giornali, sempre così dense anche di ricorrenze inessenziali, e in grandi eventi celebrativi. Lo fa chiamando a parlarne alcuni degli studiosi più importanti, quelli che hanno sostenuto la battaglia, di cui Pedullà è stato il leader più autorevole e convinto, per collocare l’Horcynus nell’Olimpo delle grandi opere. Insieme con loro ci saranno Moshe Kahn, il traduttore dell’edizione tedesca (uscita per i prestigiosi tipi della Fischer), scrittori, poeti e musicisti».

{ Per i lettori di Nazione Indiana: un viaggio nell’Horcynus lo intraprese, undici anni fa, su questo sito, Alessandro Garigliano: questo il link al suo ultimo pezzo (il sesto di sei), da cui risalire agli altri. }

Siriana Sgavicchia, che interverrà al convegno, promette:

«Horcynus Orca è un mito moderno, un racconto sulla divina mania della conoscenza. Stefano D’Arrigo, come l’Ulisse dantesco, sfida il limite, forza i confini del romanzo per andare «dentro, più dentro dove il mare è mare», per scoprire il mistero dell’inizio e della fine. Il protagonista del romanzo sale sulla groppa dell’orca, va incontro alle tenebre e si mette nella barca che è bara e arca insieme per raccontare la poesia del «visto con gli occhi della mente». La sperimentazione espressiva non è un ostacolo per il lettore di Horcynus Orca perché si accompagna all’emozione, in una ricerca visionaria e visiva che cambia la prospettiva della percezione come accade nell’innamoramento».

Primo Levi scrisse:

«Poi ti imbatti in Horcynus Orca e tutto salta: è un libro esuberante, crudele, viscerale e spagnolesco, dilata un gesto in dieci pagine, spesso va studiato e decodificato come un arcaico, eppure mi piace, non mi stanco di rileggerlo e ogni volta è nuovo. Lo sento internamente coerente, arte e non artificio; non poteva essere scritto che così. Mi fa pensare a una certa galleria che è stata scavata secoli fa, nella roccia, in Val Susa, da un uomo solo in dieci anni; o ad una lente con aberrazioni, ma di portentoso ingrandimento. Mi attira soprattutto perché D’Arrigo come Mann, Belli, Melville, Porta, Babel e Rabelais, ha saputo inventare un linguaggio, suo, non imitabile: uno strumento versatile, innovativo, e adatto al suo scopo».

E adesso vi saluto. Vado a nuotare «il nuotare del pesce che nuota nel verso del pelo marino».

Il 25 ottobre a Milano, nell’ambito di bookcity, alle ore 14 alla Casa delle Arti – Spazio Alda Merini, via Magolfa 32, si terrà un incontro sulla poesia “non assertiva“. Leggeranno i loro testi: Gherardo Bortolotti, Alessandro Broggi, Marco Giovenale, Mariangela Guatteri, Andrea Inglese, Lucio Lapietra, Renata Morresi, Italo Testa e Michele Zaffarano. Qui di seguito il primo di una serie d’interventi teorici e critici sull’argomento.

di Mariangela Guatteri

Partendo dal titolo del #67-68 della rivista svedese OEI, dedicato ad alcuni autori italiani contemporanei e ad alcune loro scritture, ho provato a riflettere sulle possibilità di questo non essere in un determinato modo. Propongo alcune domande forse utili per uno sguardo critico su certi modi di scrittura, trovando questo titolo, assertivo e incongruo (non possiede la proprietà che predica), molto funzionale, non tanto a tracciare i contorni delle scritture in questione, quanto a ragionare sul rapporto che tali scritture intrattengono con la realtà.

150 anni fa veniva pubblicato Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carroll. Ho chiesto a scrittori, studiosi, appassionati di pensare un loro contributo personale per celebrare questo capolavoro del linguaggio e dell’immaginazione. I post si susseguiranno a cadenza irregolare fino all’autunno e saranno contraddistinti dal tag: 150 anni di Alice, presente anche nel titolo. I post già pubblicati si possono trovare QUI. (NDF)

di Francesca Cosi e Alessandra Repossi

Tre signorine un po’ stanche del viaggio,

tre paia d’orecchie a ascoltare un messaggio,

tre piccole mani già pronte a afferrare,

tre rompicapi da indovinare,

tre belle facce a guardare sorprese,

tre paia di forbici lunghe distese,

tre piccole bocche ringraziano in coro,

il caro amico, autore del dono.

Ma chi lo sa se fra un giorno o fra un mese

ricorderanno l’amico cortese?

Questa dedica, scritta di pugno da Lewis Carroll sulla copia di Alice donata alle sorelle Minnie, Ella ed Emmie Drury nell’agosto del 1869, è una della filastrocche che compaiono nella raccolta da noi tradotta di inediti carrolliani per bambini.

Come tanti altri, ci siamo avvicinate ad Alice da piccole e, una volta cresciute e diventate traduttrici sempre a caccia di testi da tradurre, ci siamo imbattute in alcune filastrocche di Carroll ancora sconosciute al pubblico italiano: versi sparsi tratti dalle sue lettere, dediche di libri, limerick e acrostici. Fra questi c’erano rime rocambolesche, bambini che lanciavano i fratellini in acqua per darli in pasto ai pesci o chiedevano una pentola alla cuoca per cucinare le sorelline, uno strambo personaggio che ogni giorno diventava più basso e liste talmente lunghe di “non si può” da diventare grottesche: la sfida traduttiva era irresistibile.

Parlandone con l’editor di Motta Junior, Teresa Porcella, è nata quindi l’idea di costruire una raccolta per piccoli lettori, illustrata dal tratto sognante e giocoso di Alessandro Sanna; nel 2014 è così uscito il volume Ho una fata accanto, che raccoglie quindici poesie per bambini (e non solo!) dell’autore di Alice.

Per gentile concessione della casa editrice ne riproduciamo qui un paio: quella di apertura si intitola A tre bambine perplesse da parte dell’autore ed è particolarmente interessante per gli appassionati di Carroll perché descrive il momento dell’incontro con le tre sorelline Drury. Le bambine si trovavano infatti sul treno in partenza da Southwold, nel Suffolk, e alla stazione videro il reverendo Charles Lutwidge Dodgson passare e ripassare davanti alla loro carrozza. Speravano che si decidesse a salire su un altro vagone, ma l’uomo si sedette proprio nel loro scompartimento e le intrattenne fino a Londra con indovinelli, racconti e giochi con carta e forbici. Era un modo di fare conoscenza che Dodgson/Carroll adottò più volte e che gli permetteva di entrare in contatto con tanti nuovi, piccoli amici.

L’amicizia con le sorelle Drury è testimoniata anche da altre dediche, lettere e foto. Qui riproduciamo gli scatti, realizzati dallo stesso Carroll, di Ella (Isabella) ed Emmie Drury, immortalate rispettivamente nel 1869 e nel 1874.

Anche la seconda poesia, scritta l’11 gennaio 1872, vede protagoniste le sorelle Drury, stavolta nella veste un po’ insolita di piccole mascalzone; al pari della prima, anche questa è la dedica contenuta in uno dei libri di Carroll, una copia di Attraverso lo specchio, che come si vede è citato giocosamente nei versi.

Anche la seconda poesia, scritta l’11 gennaio 1872, vede protagoniste le sorelle Drury, stavolta nella veste un po’ insolita di piccole mascalzone; al pari della prima, anche questa è la dedica contenuta in uno dei libri di Carroll, una copia di Attraverso lo specchio, che come si vede è citato giocosamente nei versi.

TWO THIEVES

Two thieves went out to steal one day

Thinking that no one knew it:

Three little maids, I grieve to say,

Encouraged them to do it.

‘Tis said that little children should

Encourage men in stealing!

But these, I’ve always understood,

Have got no proper feeling.

An aged friend, who chanced to pass

Exactly at the minute,

Said “Children! Take this Looking-glass,

And see your badness in it.”

DUE LADRI

Due ladri se ne andarono a rubare

pensando fosse cosa di un secondo.

Tre bimbe poi li vollero aiutare:

guardate quant’è strano questo mondo!

Si dice che i bambini qualche volta

invitino gli adulti a sgraffignare!

Ma quelle tre bimbette, è garantito,

son discole e si danno un gran daffare.

Un loro amico adulto le intravide

in quel momento esatto e disse: “Avanti!

Vi presto il mio specchietto: voi guardate

le vostre belle facce da furfanti.”

Questa è la versione definitiva, uscita nel volume pubblicato da Motta Junior, ma prima ci sono state almeno un paio di bozze intermedie, che vi presentiamo per dare un’idea delle difficoltà che si incontrano nella traduzione di testi solo all’apparenza semplici.

La primissima versione che abbiamo prodotto era una traduzione piuttosto letterale, come si vede dalla prima strofa:

Un giorno due ladri andarono a rubare

Pensando di riuscirci senza disturbare:

ma tre signorine, mi spiace, devo dire,

hanno fatto il possibile per poterli aiutare.

Certo, Carroll sarebbe stato contento nel veder rispettati i contenuti dei suoi versi, ma molto meno riguardo a un altro paio di aspetti fondamentali in questo genere di poesia: la rima e il ritmo. Avevamo sì introdotto tre rime su quattro in “are”, ma il ritmo era totalmente assente: sembrava più un brano di prosa che una filastrocca.

Con la seconda versione abbiamo fatto un passo avanti:

Due ladri un giorno andarono a rubare

pensando di non essere scoperti;

tre bimbe poi li vollero aiutare:

purtroppo devo dirlo, è cosa certa.

Non male come ritmo (abbiamo scelto endecasillabi giambici), anche se a livello di rima il testo aveva ancora un difetto: il secondo e il quarto verso non rappresentavano una rima perfetta, ma solo parziale (erti-erta), che stonava all’orecchio. Con la versione definitiva abbiamo trovato una rima perfetta tra “secondo” e “mondo”, al prezzo di uno scostamento al livello del contenuto: la convinzione dei ladri inglesi di non essere visti diventa per quelli italiani l’illusione di essere molto rapidi, mentre il dispiacere provato dallo scrittore di fronte all’accaduto si trasforma in una constatazione della sua stranezza.

Come sempre accade in traduzione, e in particolare in quella poetica, facciamo un lavoro da giocolieri cercando di tenere in aria tutti i birilli che compongono il testo, pur sapendo fin dall’inizio che, con ogni probabilità, non sarà possibile e che dovremo lasciarne cadere qualcuno. Eppure continuiamo a provarci, e il gioco ci entusiasma ogni volta.