di Maria Teresa Rovitto

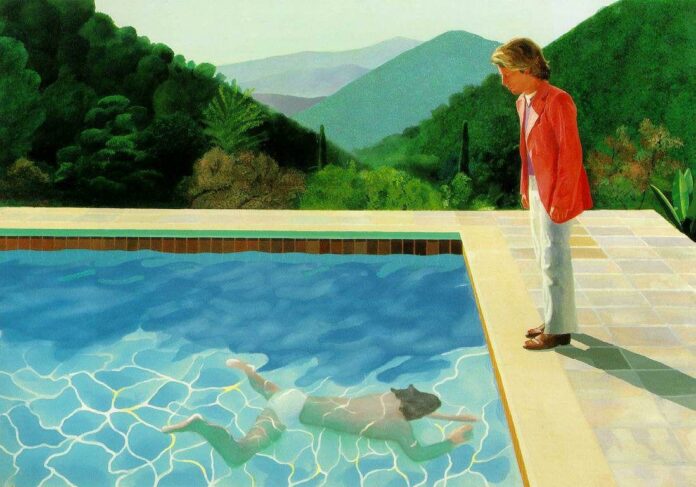

Riuscivamo a vedere l’abbondanza che ci circondava senza prendere sul serio nessuna delle teorie sulla povertà relativa. Era bastato nascere da madri che consumavano pasti nutrienti, dormivano supine e ci leggevano le favole proposte dai libri che afferravano dalle vetrine del corso. Il mondo era diventato un posto più sfacciato da quando abitavamo nella stessa casa e, prima di quel momento, nessuno ci aveva mai chiesto conto dell’unione dei nostri corpi. Dal giorno in cui a lui si conficcò un insetto nell’orecchio ci sembrò inutile continuare a ragionare sulle nostre scelte. Che bello questo insetto!, lo teniamo?, chiesi una sola volta.

Lui diceva che mi avrebbe aiutata a comprendere questa novità: io avevo ancora entrambi i canali uditivi liberi, dopotutto, e non c’era alcuna forma di vita che premeva sulla mia membrana timpanica, (studiava la conformazione dell’orecchio). Non avevo alcun modo di sviluppare le sue stesse capacità sensoriali. Diceva anche che da quel momento avrebbe avuto bisogno di più tempo per fare la stessa quantità di cose di prima, perché erano in due, il peso dell’insetto si era aggiunto al suo, e che già qualche parola dei nostri discorsi gli sfuggiva, soprattutto quando l’animaletto si agitava, infastidito nei movimenti dall’impiastro di cerume. In verità, diceva che a volte non riusciva a sentire neanche la propria voce. In questo colsi una fragilità che mi strinse ancora di più a lui. Nonostante questi intoppi, vivevamo entrambi più sollevati: la gestione dell’esserino incavato richiedeva concentrazione, pazienza, adesione. Iniziò un periodo di rinnovato interesse verso la nostra anatomia. Le ispezioni interne si facevano sempre più frequenti, ci dimenticavamo i ruoli assegnati, ci misuravamo reciprocamente la temperatura basale per assicurarci che non ci fossero infiammazioni in corso; se io gli soffiavo nell’orecchio per provocare le leggere vibrazioni dell’insetto, lui mi faceva aprire la bocca. Avevamo di nuovo tanto di cui parlare: ci chiedevamo quale fosse la specie di bestiola incavernata (sperando che non si trattasse dell’ordine degli emitteri, dal momento che alcuni di loro erano ematofagi), illuminati fino a notte dallo schermo di più dispositivi attivati per le nostre ricerche simultanee (elitre: primo paio di ali, chitinizzato e indurito, che costituisce come un astuccio a protezione del secondo paio di ali e dell’addome). Ci lanciavamo anche in domande meno scientifiche, come quelle sull’umore dell’insetto: era contento o malcapitato? Questa inedita forma di dipendenza ci eccitava. Qualche volta lui provava un fastidio che poteva diventare dolore, e me ne accorgevo da una leggera contrazione del suo volto. Quella smorfia appariva come un lampo di ridicolo e sarei inesatta se provassi a descriverla; posso solo ammettere che mi induceva a pensare che forse stavamo sbagliando a non fare davvero i conti con quella situazione; però era bello tornare a vederlo per la prima volta, dopo tanto tempo, piangere con tutto il corpo, di cui i suoi occhi non erano che la parte più trasparente. Nonostante l’euforia, gli proposi una seria visita medica. Uscirà da solo, rispose. Così aprimmo tutte le finestre per quando avrebbe deciso di andare via e questo scenario ci permise di essere meno sospettosi durante l’accoppiamento: non si può parlare di sesso né prendersi in una stanza dove non tira vento.

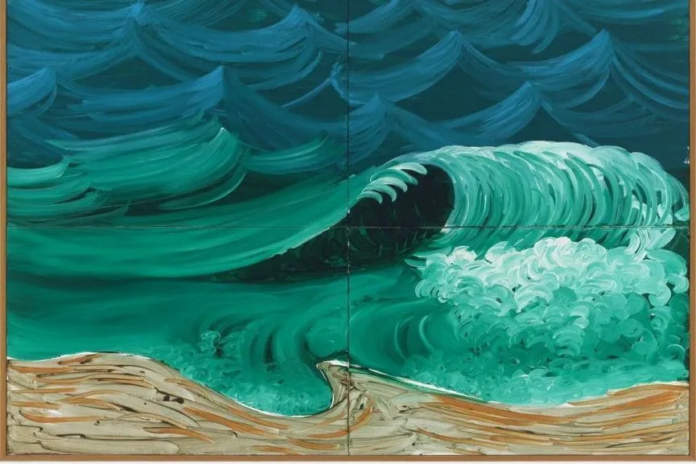

Una notte l’insetto stappò l’orecchio e sparì, come lui aveva previsto. Tornammo a sentire l’abbondanza, a provarne nausea e a constatare con rammarico che nessuno aveva il coraggio di derubarci. Tornammo a giorni offuscati in cui dimenticavamo di prepararci i nostri pasti preferiti, di pagare l’affitto e di andare a ritirare in lavanderia i nostri capi più delicati. Trovavamo il lavandaio sommerso dai vestiti puliti da consegnare nel suo piccolo negozio in cui non c’era più spazio e ci chiedevamo chi potesse essere tanto distratto ed egoista. Ci chiedevamo chi fossero i nostri simili. Era un’opportunità: certe uguaglianze non sono così manifeste fino a quando qualcuno non rischia di essere seppellito. Cambiare idea era di nuovo una debolezza. La scorza si riformò velocemente. Ci prese di nuovo la smania di pianificare brevi soggiorni in città europee ridipinte da street art commissionata; ogni cosa ci sembrava raggiungibile: una frivolezza spenta solo dalla nostra abitudine serale di indagare sulle malattie che avevano colpito gli altri prima di noi. Le sofferenze altrui erano diventate una buona forma di mediazione e qualche volta dopocena riuscivamo a toccarci pur non sapendo più nulla l’uno dell’altra. Usavamo l’energia che ci avanzava per praticare un tipo di violenza slegata da ogni tattica e quindi mirata alla pura disintegrazione. L’amplesso era tornato a scottare nella sua luce cinerea e io, durante, non potevo fare a meno di immaginare l’esoscheletro di quel piccolo insetto sparito che un tempo ci aveva scelto. Ripresi a dirgli cose orribili che includevano l’elenco dei compiti che avrebbe sicuramente accettato durante una dittatura. E lui a me. Tornammo a prendere appunti sulle pratiche di ringiovanimento. Ogni volta che cercavo di aprire un libro, mi tagliuzzavo un polpastrello con il bordo di una delle pagine centrali, ma la carta non si tingeva mai di rosso. Mi deludevo e passavo avanti. Dovevo inventarmi qualcosa.

Presi a fare lunghe passeggiate in campagna per favorire l’ingresso di un insetto nel mio orecchio. Sarebbe bastato fingersi addormentata vicino a un arbusto di sambuco o di sanguinella e creare con la respirazione una pressione d’aria tale da rendere ogni mia cavità un posto sicuro e non solo un luogo di passaggio.

Lo sguardo perso nel pietrisco rinsaviva nei cardi. Ogni tanto mi fermavo presso la vasca di una fontana dal fondo limaccioso e lì i moscerini aggiravano gli schizzi d’acqua che avrebbero potuto annegarli in aria. Le trasparenze e il volo nervoso degli sciami di corpuscoli formavano come un circuito elettrico. Accarezzavo fasci di verde spinosi, punteggiati da bacche lungo vialetti scoscesi; vi erano numerose piante allogene di cui nessuno ormai sarebbe stato in grado di riconoscere l’origine lontana. Io baravo e usavo un’applicazione che insieme al nome e alla provenienza dell’esemplare fotografato, elencava tutte le specie native per le quali rappresentava un pericolo. Nonostante avessi tanti ricordi di bambina legati a un paesaggio campestre, non successe nulla. Nessun insetto tradì la sua natura.

È stato nel bosco, gli dissi, inventando tutto. E raccontai.

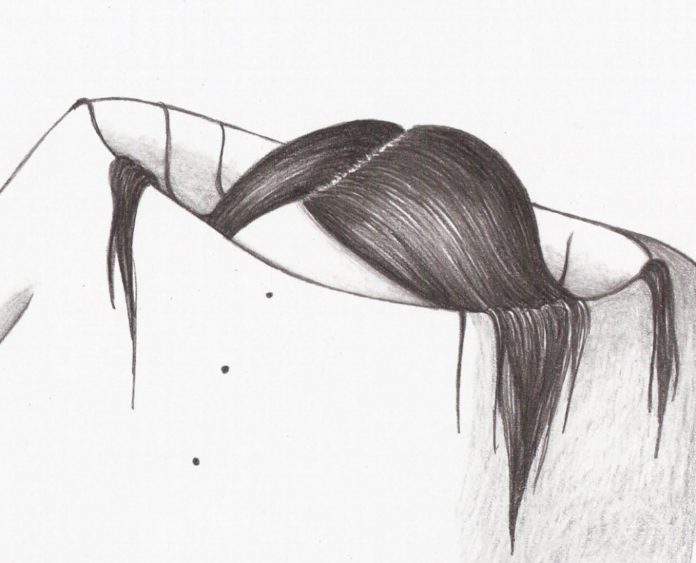

Non era vero che il bosco era un luogo dalla scarsa presenza umana. I miei simili erano alla ricerca dei loro animali e, prima di disperdersi, si riunivano in gruppi presso le macchie lasciate dagli incendi. Io li osservavo, ma non potevo imitare le loro tecniche perché avevo un buco piccolo da far riempire e non mi serviva percorrere lunghe distanze, al contrario dovevo restare immobile. Per un anno ogni mattina entravo dai margini al centro dell’ombra di faggi e querce, spinta dall’immagine fissa di noi tre: di noi due che vincevamo di nuovo la stanchezza. Credo che l’insetto che ora si trova dentro di me, gli spiegai mentendo, sia stato attratto dal colore caldo del mio orecchino di ambra dalla forma irregolare e primitiva o da come la mia pelle rispondeva alla scala di grigi di quella luce filtrata dalla vegetazione. Quella bugia era una forma d’amore, non avevo altro modo che fingere per ristabilire un ordine. Rubai i suoi stessi argomenti per non andare dal dottore, Uscirà da solo quando sarà tempo; del resto lui non aveva il mio coraggio e non si lanciò mai in quelle meticolose ispezioni per controllare almeno lo stato del mio organo. Avevo sempre più spesso la sensazione che provasse una sorta di ribrezzo di me abitata dall’insetto. Iniziai a credere che non era stata una buona idea fingermi nella sua condizione, di quando era accorpato con la bestiolina. La scorza tra noi si ispessiva, anziché staccarsi.

In quegli anni mi appassionai all’entomologia. Delle cavallette, ad esempio, si sa che ciascuno dei loro occhi vede solo una parte dell’oggetto osservato e insieme ricostruiscono l’immagine. Si sa anche che prediligono floridi campi cosparsi dei prodotti del lavoro dell’uomo, serre propizie. Ma a volte qualcuna si perde in terreni aridi e incolti.

Quando tutti avevano ormai appreso della mia morte, lui iniziò a raccontare che era stata causata da un insetto marcito nel mio orecchio destro.

Durante le piogge il suolo si imbeve d’acqua, e poi la trattiene nei suoi pori più fini, comportandosi come un serbatoio. Le radici delle piante la succhiano mano a mano dai tubicini per le loro necessità, compresa quella di trasportare fino alle foglie gli elementi nutritivi. Perché l’acqua della terra contiene il cibo minerale di cui si nutrono i vegetali, e si prende carico della consegna a domicilio. Quindi il suo primo servizio è quello, incamerare una riserva di acqua arricchita di elementi nei suoi capillari e renderla disponibile quando serve. Alle piante, ma anche a tutti gli altri organismi viventi.

Durante le piogge il suolo si imbeve d’acqua, e poi la trattiene nei suoi pori più fini, comportandosi come un serbatoio. Le radici delle piante la succhiano mano a mano dai tubicini per le loro necessità, compresa quella di trasportare fino alle foglie gli elementi nutritivi. Perché l’acqua della terra contiene il cibo minerale di cui si nutrono i vegetali, e si prende carico della consegna a domicilio. Quindi il suo primo servizio è quello, incamerare una riserva di acqua arricchita di elementi nei suoi capillari e renderla disponibile quando serve. Alle piante, ma anche a tutti gli altri organismi viventi.