È il 1892 quando l’avvocato napoletano Carlo D’Addosio decide di pubblicare Bestie delinquenti, un trattato dedicato a un interrogativo ancora sorprendente: perché, durante la storia “umana”, si processarono anche le bestie?

L’opera viene oggi ripubblicata da Edizioni Le Lucerne; ospitiamo qui un estratto dalla prefazione firmata da Brenno Bianchi, e un passaggio dedicato a una delle figure più singolari del libro: Bartolomeo Chassanée, il difensore dei sorci.

PREFAZIONE

[…] Siamo nel 1892 e Ruggiero Bonghi si trova nel suo ufficio da deputato a Palazzo Montecitorio mentre legge la sua copia, non sappiamo se manoscritta, dattiloscritta o stampata, di Bestie delinquenti: Bonghi ne fu deliziato ed ebbe parole che ben spiegano anche la nostra ristampa. Prese la penna e scrisse all’autore Carlo D’Addosio che gli aveva domandato una prefazione: «Il suo libro, parrà a Lei stesso, un primo tentativo. Lo prosegua. Ha avuto la fortuna di averlo scritto gradevole e senza peso. Oggi, è la prima qualità di un libro. Vogliono, soprattutto, che non sia noioso». Ma anche: «Voi avete scelto soggetto felice: una grande, lunga aberrazione umana, parrebbe».

[…] Ma facciamo un passo indietro: chi era Ruggiero Bonghi? Letterato più che politico, moderato ma illuminato, durante la sua permanenza allo scranno di ministro dell’istruzione emanò quello che passò alla storia come “Regolamento Bonghi” (o Regolamento generale universitario del 3 ottobre 1875) con cui venne concesso per la prima volta alle donne di iscriversi alle università: insomma, il Bonghi che qui troviamo a scrivere la prefazione a Carlo D’Addosio è lo stesso Bonghi che permise a Lidia Poët, la protagonista del primo volume di questa stessa collana, di incamminarsi nella sua carriera di giurista. Per certi versi, l’Italia fin de siècle sembra molto piccola.

Le parole del Bonghi al tempo echeggiarono in tutta Italia, una delle ragioni (una delle diverse) grazie alle quali Bestie delinquenti divenne caso letterario: il libro aveva ricevuto il beneplacito di un patriota risorgimentale napoletano, uno dei pochi ancora vivi, grande accademico e filologo, estremo erudito.

In effetti, Bestie delinquenti è anche un grande esercizio di aneddotica storica: non è da poco raccogliere informazioni su 144 processi a carico di animali avvenuti in un millennio, fra l’anno 824 e il 1815, per poi dividerli in casi civili e penali e rinvenire il filo rosso antropologico che li connette.

Tuttavia, Bestie delinquenti non è solo questo (che comunque non sarebbe poco). Già dal nome si intuisce, ma all’epoca era palese, la polemica che si voleva instaurare contro l’opera L’uomo delinquente di Cesare Lombroso (allora alla quarta edizione; poco dopo ne sarebbe uscita la quinta) e le teorie che erano sostenute dai componenti della Scuola Penale Positiva.

Bestie delinquenti cadde, come un macigno in uno stagno, sugli studi sociali italiani del tempo, provocando onde che si rifransero in recensioni polemiche su tutte le riviste scientifiche dell’epoca.

Eppure, nemmeno qui si ferma la straordinarietà del lavoro di D’Addosio. L’ultimo capitolo del volume è dedicato alla necessità del riconoscimento dei diritti degli animali, in nome del sentimento di pietà e di umanità che si deve a ogni essere vivente: probabilmente D’Addosio avrebbe molto apprezzato il fatto che l’8 febbraio 2022 l’Italia ha posto nella sua Costituzione il principio della tutela degli animali.

Forse, però, ho già messo troppa carne al fuoco. Proviamo a procedere in modo più analitico.

Per D’Addosio, nel 1892, le bestie sono tornate di attualità. Il merito va a Darwin e ai suoi seguaci, i quali sostengono che l’animale abbia in comune con l’uomo la ragione, la volontà, la coscienza, il linguaggio, i sentimenti, la sociabilità e che tutto ciò è questione di sviluppo, di quantità e non di qualità. Si tratta di un ricorso storico. Vichiano. Darwin con la sua teoria dell’evoluzionismo ha distrutto l’immagine degli animali che era stata elaborata da Cartesio e dai suoi successori illuministi, per i quali l’animale era paragonabile a una macchina, un automata. Ma non era sempre stato così. Senza scomodare il mondo antico, guardiamo al medioevo e all’età moderna: l’animale è umanizzato. È capace di distinguere il bene dal male perché compartecipa alla Natura e dunque ha modo di conoscere il diritto naturale. Il riferimento che D’Addosio usa per spiegare questa concezione è il teologo Johannes Crell. Nelle sue Etiche cristiane, Crell riferisce come l’uomo del suo tempo punisca l’animale non già perché crede che ragioni proprio come lui, ma perché ritiene che ragioni in modo sufficiente da poter capire quando commette il male, e che sia sufficientemente libero da poter decidere di non farlo, e abbia tanto di responsabilità da poterne essere punito. Dunque, sarà punito l’animale che esce dalla sua via naturale, quando cioè viola il diritto naturale, secondo cui vive, e di cui, come afferma Giustiniano, è esperto.

A un orso non si farà un processo, perché l’orso, uccidendo, segue la sua indole naturale; ma se un bue ucciderà con una cornata, se un cane morderà un uomo o un porco divorerà un bambino, questo sarà punibile, perché avrà esorbitato dalla via naturale: si sarà comportato secondo una natura malvagia.

Ed ecco giustificata la capacità di stare in giudizio degli animali, la loro capacità di essere imputabili come pure la loro capacità di valere come testimoni. D’Addosio ci fornisce mille anni di esempi, io mi limiterò a un caso penale e a un caso civile, come li divide lui.

Un caso penale: «Nel 1314 un toro, avendo incontrato un uomo, lo uccise con una cornata. Carlo, conte di Valois, sulle terre del quale l’avvenimento s’era verificato, ordinò che il toro fosse arrestato e messo in prigione. Dopo di che, i giudici della Contea si portarono sul luogo, presero le informazioni necessarie, udirono i testimoni, e, dopo aver constatato la verità del fatto e la natura del delitto, condannarono il toro ad essere impiccato. Questa sentenza fu confermata da una sentenza del Parlamento di Parigi del 7 febbraio dello stesso anno. L’esecuzione si fece alle forche patibolari di Moisy-le-Temple, luogo del delitto».

Ed ecco un caso civile esemplare: «Gli annali del distretto di Coira offrono all’autore un nuovo esempio, non meno singolare del precedente. Una specie di scarabeo, o cantaride, alla quale si dà, in dialetto alemanno, il nome di Juger, commetteva in questo distretto dei danni così considerevoli, che la gente del paese, atterrita, pensò di non aver niente di meglio a fare che ricorrere alle vie giuridiche. Le bestiuole furono citate, con editto pubblico, a comparire davanti il magistrato provinciale. E poiché nel giorno stabilito non si presentarono, il giudice, prendendo in considerazione la loro giovane età e la piccolezza dei loro corpi, e pensando che esse dovevano fruire dei benefici che la Legge accorda ai minori, le provvide di un curatore o sindaco, incaricato di difenderle. Questo curatore adempì religiosamente le sue funzioni. Egli ingaggiò una contestazione secondo le forme; produsse, giusta l’uso, repliche, dupliche e tripliche, e pervenne a dimostrare che i suoi clienti, essendo creature di Dio, e trovandosi da tempo immemorabile in possesso delle terre designate nel processo, non si poteva obbligarli a sloggiare altrimenti che fornendo loro un’altra località conveniente. Così fu ordinato».

Come detto: queste sono le conseguenze logiche del ritenere gli animali agenti dotati di una sorta di istinto naturale comune a quello dell’uomo. Magari sarete stupiti, ma D’Addosio non lo è: «Che di strano? Tutto sta a dimenticare per un momento di vivere nel secolo dell’elettricità e del vapore, ad astrarsi completamente dalle idee che oggi prevalgono, e a trasportarsi coll’immaginazione in un mondo tutto diverso dal nostro, regolato da idee e da criteri così profondamente differenti e in opposizione alle idee e ai criteri nostri. Il più grande errore è quello di voler giudicare gli usi e le cose del passato con le idee e i criteri del presente!».

I processi agli animali erano un fatto lontanissimo dalla civiltà «dell’elettricità e del vapore», così tanto da sembrare oscure aberrazioni di secoli bui e ignoranti. Parrebbe dunque impossibile che possano tornare. Eppure, D’Addosio, con fare polemico, ritiene che il loro ritorno sia la conseguenza logica delle implicazioni della Scuola Penale Positiva allora in voga.

Fondata da Cesare Lombroso e avente fra i suoi seguaci Raffaele Garofalo, la Scuola Positiva negava il libero arbitrio e la responsabilità morale. Il delitto non era una manifestazione libera e responsabile del soggetto, ma un fenomeno determinato da cause empiricamente rilevabili. Nell’applicazione delle pene, o meglio ancora delle “misure di sicurezza”, il diritto penale non deve considerare la responsabilità morale del delinquente, ma la sua pericolosità sociale, intesa come probabilità di commettere i reati.

Lombroso dedicò le oltre millecinquecento pagine del suo Uomo delinquente a dimostrare che il criminale è tale e riconoscibile per via di alcune precise caratteristiche morfologiche: un elemento contrassegnante è la presenza sul suo cranio di una piccola anomalia ossea, la fossetta cerebellare mediana o fossetta vermiana, poi ribattezzata, ovviamente, “fossetta di Lombroso”.

Garofalo, invece, era parte della stessa Scuola ma di avviso nettamente opposto: riteneva l’anatomia criminale inutile, dovendo concentrarsi l’attenzione solo sulla psicologia criminale. Ne diede un esempio nella sua pubblicazione Contro la corrente (del 1888, quattro anni prima di Bestie delinquenti), dove voleva provare secondo l’antropologia e la psicologia criminale le ragioni del mantenimento della pena di morte: considerava l’istinto di pietà congenito nell’uomo e attinente solo in minima parte all’educazione, per cui vi era una anormalità psichica in coloro che non mostravano turbamento per il dolore inflitto ad altri. Classificò tali soggetti come una tipologia di uomini su cui non era possibile intervenire attraverso l’educazione e che, dunque, non poteva essere corretta né col carcere né col manicomio. La pena di morte veniva perciò considerata da Garofalo l’unico strumento repressivo veramente idoneo a preservare la società civile, con l’ulteriore effetto positivo di svolgere una funzione eugenetica di eliminazione degli individui psichicamente anormali.

D’Addosio inorridisce di fronte a queste teorie e vuole difendere le dottrine classiche derivate da Cesare Beccaria: «Voi della nuova scuola, pur negando alla pena ogni efficacia emendativa, non ammettete forse che purtuttavia “gli animali nella vita quotidiana possono esser puniti con pene vere e proprie e con ottimi risultati, a fine di regolarne e modificarne la condotta futura, benché dichiarati da tutti come privi di libertà morale”?

Se un cavallo vizioso dà un terribile calcio allo stalliere e lo uccide, resterà senza pena questo cavallo?

Dovrà la giustizia intervenire perché questo cavallo sia eliminato, e si impedisca ad esso di nuocere novellamente alla vita degli uomini?

E prima di eliminarlo, prima di punirlo (nel senso positivo della parola pena), non si dovranno chiamare dei periti, i quali assodino se esso è o pur no per natura malvagio, se esso è o pur no delinquente nato, se ha cioè o no una cattiva conformazione cranica, la microcefalia frontale dei cavalli, di cui discorre Lombroso nel suo Uomo delinquente?».

Nel 1881 ne I nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale Enrico Ferri aveva proprio indicato come obiettivo del processo per la nuova scuola positiva, in qualità di uno dei suoi fondatori, quello di «limitarsi ad assodare se quel dato fatto fu commesso da quel dato individuo, senza impigliarsi nella problematica ricerca di una più problematica responsabilità morale del delinquente». Se fosse così, però, per D’Addosio il processo penale finirebbe per scomparire in quanto non si dovrebbe più indagare l’elemento soggettivo che ha portato a un evento criminoso, non ci sarebbe più colpa o dolo, tutto sarebbe solo una ricostruzione della causalità materiale: e dunque «ridotto a questi termini così elementari e rudimentali il processo penale, si potrà e si dovrà processare (nel senso avvenirista della parola) anche l’animale? Non costituiranno forse un processo quella serie esigua di atti, necessari per mettere a morte l’animale danneggiante? […] Il bove condannato a morte sarà ucciso, come un uomo condannato alla stessa pena; esecuzione così dell’uomo come del bove, non proponendosi più nessuno scopo di emenda o di esempio, ma riducendosi a un atto puro e semplice di eliminazione».

E qui il napoletano D’Addosio chiama in causa il conterraneo e amico Giulio Fioretti come difensore di un altro napoletano, Raffaele Garofalo: «Né mi dica il valoroso amico Fioretti che la definizione che il Garofalo dà del delitto nella sua Criminologia, contrasta con queste mie affermazioni e annulla le mie illazioni. Niente affatto: me lo perdoni. Se il delitto è per il Garofalo quell’azione che, indipendentemente da ogni idea di morale responsabilità nell’agente, viola i sentimenti morali più profondi (pietà e probità), non potrà delinquere anche l’animale? Che cosa è infatti il delinquente che uccide efferatamente il proprio padre, che ruba alla vedova infelice, se non un uomo sfornito del sentimento della pietà e della probità, la cui azione offende però il sentimento della pietà e della probità che c’è negli altri uomini?

Ebbene, il bue che uccide a cornate un uomo, una scimmia che ruba degli oggetti e li nasconde sono due esseri sforniti del sentimento di pietà e probità, la cui azione viola per l’appunto questi due sentimenti che sono in altrui; la strage viola la pietà, il furto la probità. Dunque, il bue e la scimmia delinquono: dunque l’azione dell’animale può essere un delitto».

Queste righe destarono una polemica di dimensione nazionale. Bestie delinquenti fu recensito su tutte le principali riviste scientifiche del tempo. Per fare qualche esempio, comparvero recensioni sulla Rassegna di Scienze Sociali e Politiche di Firenze il 1° settembre 1892 e lo stesso mese su Il Filangieri di Milano. A fine anno sulla Rivista Universale sempre di Firenze. Su La Rivista Abruzzese di Scienze, Lettere e Arti nel gennaio 1893. Ma Giulio Fioretti rispose già sulla rivista La Scuola Positiva il 15 maggio 1892.

Per Fioretti la violazione dei sentimenti di pietà e probità a cui si riferiscono Garofalo e i positivisti vale solo se avviene in rapporto a uomini posti all’interno di una società. Quindi gli animali non vi sono inclusi. In realtà, leggendo tra le righe, anche molti esseri umani non vi sono inclusi in quanto Fioretti usa il termine società per indicare solo la società occidentale “civile”. Le società del resto del mondo sono barbare quanto gli animali e anche a loro non si possono dunque applicare i principi criminologici di Garofalo. Poi, certo, non nega che le bestie possano «delinquere» ma non si processano: si abbattono direttamente.

In effetti, Fioretti manifesta una particolare acrimonia verso l’ultimo capitolo di Bestie delinquenti, dedicato alla difesa dei diritti degli animali. Per il positivista napoletano ciò è «una delle più ridicole aberrazioni del nostro secolo». Ad esempio, trova aberrante proibire al padrone di un cane di ucciderlo senza un motivo.

Che ne volesse Fioretti, però, con l’entrata in vigore del Codice Zanardelli nel 1890 l’Italia si era messa in pari con le legislazioni di Inghilterra e Francia, punendo in base all’articolo 491 del nuovo Codice «chiunque incrudelisce verso animali, o, senza necessità, li maltratta, ovvero li costringe a fatiche manifestamente eccessive». Per D’Addosio questo era un passo avanti in un Paese dove alle fiere per divertimento si uccidevano ancora migliaia di animali. O dove si faceva largo uso di bastonate o sevizie sulle bestie. O, ancora, dove si utilizzavano ronzini macilenti per trainare carri enormi e pesantissimi. Ma per lui la linea del progresso e della scienza era già all’orizzonte: «Sì. è ormai tempo di finirla con i processi, le persecuzioni, le sevizie a questi poveri esseri, viventi e senzienti, tanto prossimi a noi, tanto simili a noi. È tempo di migliorare le condizioni loro, migliorando e ingentilendo nel tempo stesso gli animi nostri. […] L’animale è, non dimentichiamolo, unico essere della creazione che vive e sente come noi, che a noi assomiglia fisicamente e psichicamente. Esso è degno del nostro affetto, delle nostre cure, della nostra protezione.

Miglioriamoci: l’avvenire è là».

Bartolomeo Chassenée, il difensore dei sorci

E veniamo ora al famoso processo contro i sorci, svoltosi nel vescovato di Autun dal 1522 al 1530 e di cui Bartolomeo Chassenée fu pars magna ed illustre.

In una specie d’introduzione alla Histoire des Massacres des Vaudois de Merindot et de Cabrière, che parla di avvenimenti svoltisi nell’anno 1550, il Presidente de Thou, giudicato da B. S. Prix storico grave, severo, minuzioso, racconta che quei cittadini avevano goduto di una certa sicurezza durante il tempo che Bartolomeo Chassenée fu primo presidente al parlamento di Provenza. Egli attribuisce la causa di tale protezione tacita che loro accordò Chassenée al fatto di essere stata ricordata a quest’ultimo la condotta da lui tenuta, quando era ancora avvocato, e in tale quanta aveva difeso i sorci del vescovato di Autun.

Chi fu Chassenée?

Bartolomeo Chassenée fu uno dei più chiari e rinomati giureconsulti del Cinquecento. Nato in Francia a Issy-l’-Eveque nel 1480, fece i suoi studi di dritto a Dôle, a Poitiers, a Torino, e infine a Parigi, dove fu proclamato dottore in giurisprudenza. Il suo ingegno straordinario gli valsero gli elogi più lusinghieri. Dopo quattro o cinque anni di soggiorno in Italia, passò i monti e andò a Autun, dove abitava parte della sua famiglia. Qui esercitò prima la professione di avvocato. In questa qualità egli ebbe occasione di difendere i sorci che, in numero sterminato, avevano invaso la città, spargendosi dovunque, persino nelle chiese, e divorando quanto capitava sotto i loro aguzzi e piccoli denti. Chassenée diede nel difenderli tali prove di valenza, che, salito nella pubblica stima, pensò a percorrere la carriera degli impieghi. Prima avvocato del Re al Baliaggio di Autun, poi consigliere al Parlamento di Parigi, giunse infine all’altissima dignità di Presidente del Parlamento di Provenza.

Quando credette di esser salito abbastanza in alto, prese a pubblicare volumi eruditissimi e importantissimi. Scrisse un Commentario sui costumi della Borgogna, un Catalogus gloriae mundi, molto elogiato, e nel 1531 un libro di Consigli, ristampato poi nel 1558. Questo libro s’intitola: Consilia D. Bartholomei a Chassaneo.

Ma, ecco, senz’altro, una breve storia del processo in cui egli si distinse, e della difesa fatta da lui in pro dei sorci.

Questi animali, come ho detto, s’erano talmente moltiplicati, che avevano devastate le campagne e facevano temere una carestia.

Si pensò subito di metterli sotto processo. Il Promotore, infatti, sporse formale querela contro di essi; l’Ufficiale li citò a comparire per un dato giorno dinanzi a lui.

Spirato il termine, senza che i topi si fossero presentati, il Promotore ottenne contro questi un primo giudizio in contumacia e chiese che si procedesse al giudizio definitivo. L’Ufficiale, pensando che gli avevano assolutamente bisogno di un difensore, nominò d’ufficio Chassenée.

Costui, visto il discredito dei suoi poveri clienti, si diede alle eccezioni dilatorie, per dar così tempo agli animi giustamente sdegnati contro i suoi e di calmarsi e di ritornare sereni.

Chassenée sostenne prima che i sorci si trovavano dispersi in un gran numero di villaggi, e che quindi una sola citazione non era stata punto sufficiente per avvertirli tutti. Domandò, quindi, ed ottenne che una seconda citazione fosse loro notificata, a mezzo di pubblicazioni fatte dal pulpito delle chiese, nei giorni di predica in ciascuna parrocchia.

Spirata la dilazione considerevole che questa eccezione gli aveva procurato, egli scusò nuovamente la contumacia dei suoi clienti, adducendo la lunghezza e la difficoltà del viaggio, il pericolo cui erano esposti per parte dei gatti loro mortali nemici, che, avendo saputo la cosa, li aspettavano al varco.

Quando i mezzi dilatorii furono esauriti tutti, egli motivò la sua difesa, appoggiandosi ad alte considerazioni di umanità e di politica. «Nulla esservi di più ingiusto delle proscrizioni generali che colpiscono in massa le famiglie, che fanno ricadere sui figli la pena dei delitti dei loro genitori, che colpiscono senza distinzione anche coloro che la tarda età rende incapaci di delinquere»!

E se non piangi, di che pianger suoli?

E tutte queste belle cose, a proposito dei sorci grigi!

di Romano A. Fiocchi

di Romano A. Fiocchi

La Nota al testo del personaggio Luca Milite, che chiude il Libro primo, porta all’estremo il paradosso temporale alla Escher:

La Nota al testo del personaggio Luca Milite, che chiude il Libro primo, porta all’estremo il paradosso temporale alla Escher:

I piatti la sera, il letto raddrizzato

al mattino: ho fatto tutto il necessario

per scordare - i morti

non abitano più qui, ma

c'è una fessura,

una scheggiatura dell'osso

dove rimangono impigliati.

Allora dico non vedete?

Non sentite le voci che risalgono

dal mercato - dicono che anche noi

ce ne siamo andati.

___

Tale è il nodo, il volto chiuso

che non c'è più il corpo

ma solo lo spazio tra le cose -

l'incastro del vuoto

al vuoto.

Un vento da tempia a tempia -

l'emergere del vero.

Qualcuno ti parli,

qualcuno dica togli le mani dagli occhi -

quello che ancora conosci.

___

Tutto ciò che si fa qui

lo si fa pensandoti.

Non sono mai stata più di questo -

un organo cessato, un lembo

da ricomporre.

Il mondo resta

lontano - intorno qualcosa ha ceduto.

Credo che l'estate sia l'unica

stagione - quella in cui la sera

cantano le rane.

I piatti la sera, il letto raddrizzato

al mattino: ho fatto tutto il necessario

per scordare - i morti

non abitano più qui, ma

c'è una fessura,

una scheggiatura dell'osso

dove rimangono impigliati.

Allora dico non vedete?

Non sentite le voci che risalgono

dal mercato - dicono che anche noi

ce ne siamo andati.

___

Tale è il nodo, il volto chiuso

che non c'è più il corpo

ma solo lo spazio tra le cose -

l'incastro del vuoto

al vuoto.

Un vento da tempia a tempia -

l'emergere del vero.

Qualcuno ti parli,

qualcuno dica togli le mani dagli occhi -

quello che ancora conosci.

___

Tutto ciò che si fa qui

lo si fa pensandoti.

Non sono mai stata più di questo -

un organo cessato, un lembo

da ricomporre.

Il mondo resta

lontano - intorno qualcosa ha ceduto.

Credo che l'estate sia l'unica

stagione - quella in cui la sera

cantano le rane.

La Garfagnana era una terra selvaggia, aspra, dove regnava una miseria che agguantava la popolazione come una pestilenza. Terra difficile, storicamente infestata da briganti fuori controllo, tanto che il padrone di quelle lande, Alfonso d’Este, nel 1522 vi inviò Ludovico Ariosto come governatore, col compito di contrastare il banditismo. Tre secoli dopo non era cambiato granché. La miseria continuava a regnare sovrana, i briganti non erano certo stati sgominati e il padrone era di nuovo un duca, Carlo Ludovico di Borbone: “Non era granché affidabile. Fiacco di carattere, non teneva fede alle promesse; conservatore all’eccesso, riteneva che la paura propagata dai briganti gli avesse giovato a consolidare il potere, distogliendo l’attenzione dei sudditi su quanto avrebbe potuto fare e non aveva fatto, a vantaggio dei suoi personali interessi e svaghi” (pag. 228).

La Garfagnana era una terra selvaggia, aspra, dove regnava una miseria che agguantava la popolazione come una pestilenza. Terra difficile, storicamente infestata da briganti fuori controllo, tanto che il padrone di quelle lande, Alfonso d’Este, nel 1522 vi inviò Ludovico Ariosto come governatore, col compito di contrastare il banditismo. Tre secoli dopo non era cambiato granché. La miseria continuava a regnare sovrana, i briganti non erano certo stati sgominati e il padrone era di nuovo un duca, Carlo Ludovico di Borbone: “Non era granché affidabile. Fiacco di carattere, non teneva fede alle promesse; conservatore all’eccesso, riteneva che la paura propagata dai briganti gli avesse giovato a consolidare il potere, distogliendo l’attenzione dei sudditi su quanto avrebbe potuto fare e non aveva fatto, a vantaggio dei suoi personali interessi e svaghi” (pag. 228).

di Giuseppe Dambrosio

di Giuseppe Dambrosio

Verticalità e orizzontalità sono i segni che nel corso degli ultimi due millenni si sono caricati di un più alto significato spirituale ben incarnato nel cristianesimo. Tuttavia questa carica semantica si manifesta nella loro immediata contrapposizione, come nel segno di croce: il sigillo verticale della relazione tra l’uomo e Dio, e la fratellanza orizzontale tra l’uomo e il suo prossimo.

Verticalità e orizzontalità sono i segni che nel corso degli ultimi due millenni si sono caricati di un più alto significato spirituale ben incarnato nel cristianesimo. Tuttavia questa carica semantica si manifesta nella loro immediata contrapposizione, come nel segno di croce: il sigillo verticale della relazione tra l’uomo e Dio, e la fratellanza orizzontale tra l’uomo e il suo prossimo.

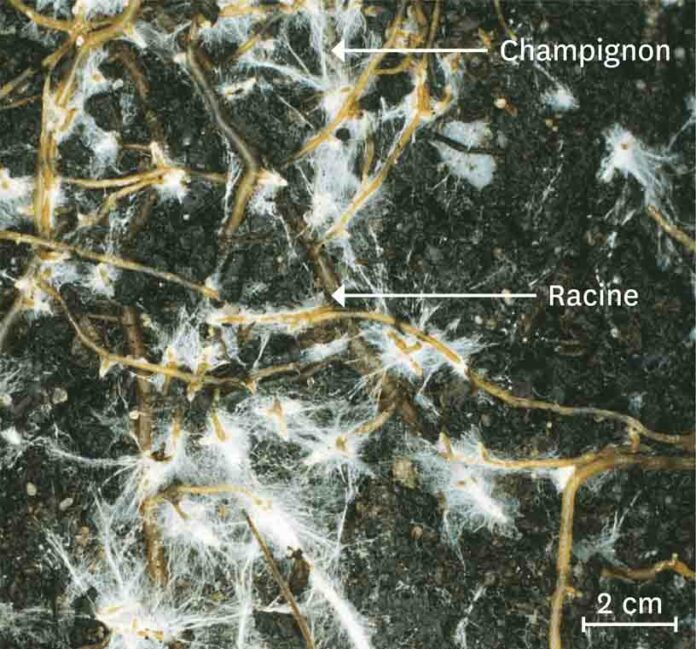

Alla terra associamo inconsciamente la vita, perché ci è capitato di osservare gli esserini visibili che la abitano: insetti, formiche, larve ialine, ragnetti leggeri, lumache, vermi. Una vita brulicante e un po’ repellente, molto lontana dall’ideale di natura che prediligiamo, i vasti spazi dove il nostro sguardo può perdersi: immensità che ci impressionano, ma ci attraggono e dove ci sentiamo in realtà a nostro agio. Per i nostri gusti la vita della terra è troppo umida e buia, sa troppo di decomposizione e marcescenze, di morte. Gli spazi delle nostre esistenze sono sempre più asettici e areati, la terra ci appare viepiù sporco che rimane attaccato alle scarpe, fango fastidioso, possibile contaminazione.

Alla terra associamo inconsciamente la vita, perché ci è capitato di osservare gli esserini visibili che la abitano: insetti, formiche, larve ialine, ragnetti leggeri, lumache, vermi. Una vita brulicante e un po’ repellente, molto lontana dall’ideale di natura che prediligiamo, i vasti spazi dove il nostro sguardo può perdersi: immensità che ci impressionano, ma ci attraggono e dove ci sentiamo in realtà a nostro agio. Per i nostri gusti la vita della terra è troppo umida e buia, sa troppo di decomposizione e marcescenze, di morte. Gli spazi delle nostre esistenze sono sempre più asettici e areati, la terra ci appare viepiù sporco che rimane attaccato alle scarpe, fango fastidioso, possibile contaminazione.

di Romano A. Fiocchi

di Romano A. Fiocchi