1)

«centinaia di fotogrammi rimasti a terra»

Gianluca Garrapa: A una prima lettura-visione ho la sensazione di osservare un poema spaziale. Simultaneo è lo scrivere pluri-desiderante di Nt. Una sorta di cinematografia dell’ascolto. La carta ha ospitato il tuo immaginario e il tuo simbolico, ma la presa reale sul mondo poetico trasmette una sorta di complessità casuale. Come nasce Nt? Che lavoro hai fatto per tradurre significanti e immagini nella filigrana? Hai scritto seguendo un flusso o montando le varie parti attrattivamente, per così dire, e per citare Ėjzenštejn?

Alessandra Greco: Intorno a La memoria dell’acqua_Grésil sur l’eau pour faire des ronds (2013), avevo sviluppato un gruppo di studi che investigava in maniera libera aspetti cognitivi inerenti l’udito, lo sguardo, la liquidità ed eventuali rapporti analogici con altri aspetti della realtà che si divideva per aree: estese, che riguardano la geografia, lo spazio esterno; più dettagliate, con focus sulla microfisiologia corporea (geografia del corpo umano). La natura delle relazioni all’interno di questi sistemi era di origine percettiva e visiva.

L’intenzione era di realizzare una mappatura del ‘reale’ implicata in una trama tessutaria di rispondenze tra enunciati migranti, rilevando dati o fenomeni, e dandone descrizioni il più possibile sistematiche, stratificate, con attenzione anche alla concezione del ‘senso anatomico’ dello spazio che il montaggio opera nel tagliare e cucire insieme ambiti e momenti diversi portandoli in relazione.

Attingevo materiali da antropologia, medicina, scienze naturali, con riferimento anche all’antica trattatistica di XVIII secolo, con idea generale di archivio, il recupero di una langue sommersa, di un’energia specifica che continua a riecheggiare, significazioni opportunamente giustapposte per muovere in modo ricco e consistente il pensiero e il linguaggio.

Una geografia immaginata come sistema vivente, un modo sistemico di pensare la vita, in costante cambiamento, in termini di relazioni, schemi e contesto, dove ogni sistema alterna momenti di sviluppo dinamici a momenti di ordine, intessuti in una fitta rete di corrispondenze, in un sistema che sondato con l’ausilio della ragione mette a rischio la ragione, inoltrandosi in una realtà incerta, che si modifica e riformula continuamente per trovare la strada voluta, o possibile.

Vi è implicato un movimento desiderante che riguarda molto da vicino il cinema [cinema: der. del gr. kínema ‘movimento’; kinesis, ‘movimento attivo’] mi muovevo lungo la linea filosofica che da Bergson conduce al Deleuze di Differenza e ripetizione. Le immagini si definivano come sulla superficie di uno schermo cinematografico, con suggestioni sonore, visive, tattili, spaziali. Prendevo anche a riferimento il concetto di plastica come scultura sociale di Joseph Beuys, dove l’invisibile coopera alla creazione di una forma, di un’opera d’arte ispirata, e ragionata.

Lo spazio in cui si traducono i significanti e le immagini è propriamente aptico, secondo la definizione che ne dà Giuliana Bruno, professore ordinario di Visual and Environmental Studies a Harvard, che esplora le intersezioni tra cinema, arti visive e architettura e che ha largamente influenzato il mio pensiero. Lo spazio aptico è spazio qualitativo. Il senso aptico è una procedura di esplorazione tattile strettamente legata al movimento e profondamente radicata nell’attività mentale, permette ai nostri corpi di percepire il movimento nello spazio.

Il processo del divenire è materialmente mediato dal movimento. È il senso aptico del trasporto che ha animato il viaggio degli esploratori, dei cartografi, dei pellegrini. La Nomadologia.

In NT (nessun tempo) i significanti, migrano e si interfacciano, in questo trasporto, con effetti di risonanza. La risonanza è «sentire tutto», la «pratica zelante di un ascolto perfetto»: come ciò che fa parlare l’ascolto, ponendolo «in uno stato di enunciazione» (R. BARTHES, La preparazione del romanzo. Corsi (I e II) e seminari al Collège de France (1978-1979 e 1979-1980).

Evocare possibili insiemi eterogenei di corrispondenze – che condividono riferimenti, ma che non si somigliano – formando un insieme di elementi che si uniscono ad un concetto più generale, e lavorare su questi luoghi formati da connessioni e loro possibili articolazioni procedendo per «riconoscimento di configurazioni»: patterns, elementi/tessere di mosaico variamente associate fra loro con lo scopo di creare nuove strutture, configurazioni che permettono di fare l’oggetto ancora prima di averlo osservato attentamente, un fare che «diventa consapevole dei confini e delle possibilità del suo agire soltanto nell’atto compositivo», durante il processo (W. Hofmann, I fondamenti dell’arte moderna, vol. II, Donzelli, Roma 1996, II vol., pag. 193), evidenziando il fatto che il senso dell’ordine è un processo costruttivo, che procede per fluidità e salti, prove ed errori.

Mi piace pensare che le forze contrastanti che insistono nell’accostamento dei costrutti, le stringhe verbali in un rapporto di frizione, si trovino vicine, con le dovute precauzioni, con il significato che Ėjzenštejn da del gesto-attrattivo, il rapporto essenziale tra due diverse forze, ossia che l’una ha bisogno di ritrovare il proprio contrasto nell’altra, questo contrasto non è di tipo dicotomico (bipartito), può subire molte deviazioni (articolazioni, tagli) può far sparire istantaneamente intere macchie di relazioni o generarne delle altre. Lorenzo Mari, che ringrazio, nella sua recensione ad NT (nessun tempo) su Argo, cita l’effetto Kulešov di Ėjzenštejn basato sull’idea di “stimolo-risposta” nella percezione delle immagini. Collocando una sequenza prima di un’altra si costruisce tra esse un’unione semantica. Poiché lo spettatore partecipa attivamente al processo di creazione dei significati, si può parlare di un libro che si fa grazie all’incontro con il lettore, aperto a continue sollecitazioni interpretative, dove ha grande importanza l’immaginazione attiva, la sua capacità di creare relazioni fra eterogeneità e di connettere campi di informazioni fra loro. C’erano poi alcuni studi sull’ottica, le emozioni e la coscienza.

Un riferimento imprescindibile va alla rêverie di Bachelard, all’importanza dell’immaginazione attiva. Le forze latenti immaginarie si fanno percepire come resistenze, si tratta di sentire la qualità percettiva delle connessioni e delle corrispondenze tra i significanti. Noi siamo attraversati di emozioni e percezioni e siamo un aggregato molto più ricco e molto più vario di quanto vogliamo credere.

«Prima delle idee chiare e stabili ci sono le immagini […] l’uomo è un essere che prima di pensare immagina […] immagini precise […] che hanno dormito nelle forme e che si deformano senza fine […] nel lavoro poetico viviamo un istante come se la dimensione umana in noi si fosse ingrandita, istanti di sintesi, di riflessione e di immaginazione attiva che prepara forze e pensieri a una maggiore funzione dinamica dello psichismo umano.» (Bachelard, LA POESIA DELLA MATERIA: il sogno, l’immaginazione e gli elementi materiali, traduzione di Chiara Ruffinengo, da: Causeries: la poésie e les éleménts. Dormeurs éveillés (1952, 1954), Red edizioni, 1997).

NT (nessun tempo) si delinea come un campo di possibilità in cui i significanti, nel modo in cui divengono nella relazione, per attrazione e eterogeneità, assumono i tratti del sintomo, il sintomo di un tutto virtuale sempre evocato ma mai attualizzato come tale, perché esso stesso articolazione, eccedenza vibrante cucita nella rete del tessuto testuale, che vibra perché sollecitata. Accostando per attrazione i concetti, si suscita una forza di coesione che sopravanza le parole, non è più il segno, bensì questa forza che accade, priva di temporalità cronologica.

Si tratta, di scrivere accadendo, cadendo insieme al discorso che ci ha preceduti. Di farne, dunque, un sintomo (che, alla lettera, infatti, vuol dire sym-piptō, dal greco piptō, ‘cadere’, e syn, ‘insieme’), territorializzandosi e deterritorializzandosi, in una parola attualizzandosi.

È il Deleuze di Differenza e ripetizione:

«… il problema non è di orientare il suo pensiero, né di completare l’espressione di ciò che egli pensa, né di acquisire applicazione e metodo, o di portare a perfezione le sue poesie, ma di arrivare semplicemente a pensare qualcosa. Questa gli sembra essere la sola “opera” concepibile: un’opera che presuppone una pulsione, una coazione a pensare che passa per ogni sorta di biforcazioni, e che partendo dai nervi si comunica all’anima per giungere al pensiero […] il pensare non è innato, ma deve essere generato nel pensiero […] il problema non è di dirigere o di applicare metodicamente un pensiero preesistente in natura e in diritto, ma di far nascere ciò che non esiste ancora (che non si dà altra opera, tutto il resto essendo arbitrario, e decorazione). Pensare è creare, non c’è altra creazione, ma creare, è anzitutto generare “il pensare” nel pensiero» (DR, 192).

Le sostanze e le forze che compongono le immagini, la loro forza diurna e notturna (Bachelard), non dicotomica, ma di concertazione, sono elementi sprigionati dalla materia. Qui ha un ruolo fondamentale il suono, assunto come principio vibratorio, lavora nello spazio, sulla percezione e sull’emozione molto prima del linguaggio organizzato. In una concezione poetica che abbia la spazialità e la componente psichica come suoi fondamenti, questa alchimia non si dà se non con una lunga meditazione delle immagini, e occorrerà lavorare finché non si sentirà funzionare (come un organismo, appunto) questo processo in formazione in ogni sua parte, aperto, in divenire.

La scrittura, io credo, è un dono che avviene con la pratica, è una pratica della costanza, un ascolto attivo. «I concetti sono ricollocati nel loro campo primitivo di immagini; siamo attivi mediante l’immaginazione: l’essenziale è andare all’origine di questo impegno. È attraverso questa natura, questa virtù d’impegno che si designano le immagini materiali», scriveva Bachelard.

2)

«dal corpo vedente al corpo visibile»

G.G.: A chi legge direi: Immagina, leggendo, di essere in un punto dello spazio e di essere del tutto con il tuo corpo e i tuoi sensi, esperienza che capita di rado. Prova a tradurre nello scritto i cinque sensi-luoghi. È un luogo, questo poema senza tempo. Eppure è tempo che mancava un poema del genere. Con figure. Immagini che sono simboliche. A una prima visione-sensazione. Nessun tempo. O tempo singolare à la Bergson. In questa lettura l’occhio vede e tocca. Che rapporto c’è dunque tra la poesia di Nt e il corpo? O meglio il movimento del corpo?

A.G.: «Già Matière et mémoire parla di una molteplicità di rythmes différents di durata. Cos’è, dunque, la durata? «[…] si tratta di un “passaggio”, di un “cambiamento”, di un divenire. Il tempo origina da quel taglio che il corpo (e non il fluire spirituale della durata) opera nella massa del divenire. Il corpo, come corporalità, più che come materia, e cioè come coscienza-del-corpo, è il taglio intemporale, ciò che non passa, e che offre sempre un adesso, che permette di distinguere un prima e un dopo. Il divenire è ciò che passa, come ciò di cui la coscienza è coscienza. La coscienza percettiva, invece, non passa, perché offre sempre una presenza. È sempre presente. La percezione, che non è sguardo disinteressato, ma abbozzo d’azione (e per questo il veicolo è il corpo), rende le cose presenti dinanzi a noi. L’attualità è attività. L’inattuale è ciò che per “me” non ha più interesse pratico. […] Il taglio è una relazione intenzionale, déjà vu, del ricordo del presente» (Pulpito, Massimo (1998) Temps / durée. Teoria del divenire e concezione del tempo unico nel pensiero di Henri Bergson. I Castelli di Yale, III (3).)

Rimembrare nel non-ancora, questo avviene, ed è sicuramente interessante; reperire «quel che persiste a preludere» (Fernand Deligny).

C’è sempre uno sconfinamento dal tessuto manufatto, al testo verbale, al tessuto visivo-percettivo che agisce sull’accostamento di frammenti.

Si tratta di figure al limite per le loro condizioni di impercettibilità, o di corpi animali, o si tratta, invece, di parti o di texture, regioni, campi di informazioni.

Un corpo che trasmigra, è trasportato. A volte emerge per azione delle percezioni, è un corpo anadiomene. È il testo stesso corpus, pensiero che in-forma, e che prende alla lettera forma attraverso le sintesi del montaggio. È la superficie della pelle. Il pensiero si riferisce alla pelle come confine (“io-pelle” di Didier Anzieu; il soggetto è la frontiera del corpo (Anzieu), il soggetto è un insieme raro (Sciacchitano), per quanto riguarda le applicazioni della topologia in psicanalisi).

L’epidermide, la superficie più estesa del corpo umano, prende varie accezioni: tattile, tissutale, membrana omeotica e porosa, pellicola cinematografica o schermo cinematografico, tessuto o abito, paesaggio, piega, che si tende e che si distende. Gli stessi procedimenti linguistici o lo spazio del foglio sono intesi come superfici. Se del corpo viene isolata una singola parte hanno grande importanza l’occhio e le giunture (articolazioni delle estremità, o della colonna vertebrale).

Organizzati sul modello del grafo di Eulero, che consente una fluida circolazione al suo interno, gli otto settori del libro sono messi in comunicazione per mezzo di porte, nominate evocando i punti porta della Medicina Tradizionale Cinese (MTC). Questi «rappresentano simbolicamente dei punti di passaggio esistenziale dell’uomo. A livello di queste zone energetiche si manifestano le difficoltà di passaggio evolutivo somatico psichico e spirituale legate alla crescita» (A. Castaldi) sono veri e propri incroci fra i meridiani che, mediante azione in un solo punto, permettono di intervenire su diversi organi, ed essendo il lavoro riferito all’idea della tessitura, i “soffi” che secondo questa disciplina percorrono il corpo umano lungo la rete dei meridiani, consentono di includere il discorso uomo e anatomie in texture. I punti porta sono soprattutto punti di criticità legati alle scelte (al libero arbitrio, potremmo dire), alla responsabilità individuale, alle grandi opportunità di evoluzione e cambiamento. Normalmente, nel corpo umano, i punti dei meridiani sono anch’essi fluttuanti.

Penso al movimento del linguaggio come al movimento del corpo che lo pensa e lo traduce, presente nell’istante, contrazione percettiva, che esita, trattiene (ogni eco che si incarni è soggetta ad un rallentamento, ha peso, ha densità, occupa uno spazio, muta lo spazio; le emozioni, i suoni sono sostanze che, attraversando la materia, vi interagiscono).

Il corpo non si trova mai svincolato dalle pratiche alle quali partecipa.

Una sequenza particolare, il movimento del corpo in questo processo, ha la traiettoria di chi si muove geograficamente perché non ha ancoraggio come su una zattera. Il senso della lontananza, un infantile incantamento e una continua scoperta costituiscono il ritornello di questo viaggio. Rimembriamo (corpo) – ripensiamo (mente) – ricordiamo (cuore), quando ci rivolgiamo ai fatti della nostra esperienza. Ogni organismo vivente tende al raggiungimento di una relativa stabilità cui si alternano momenti di grande cambiamento – il neurologo Antonio Damasio ne parla i termini di omeostasi. In analogia con la Teoria degli equilibri punteggiati, un modello evolutivo sviluppato dai paleontologi statunitensi Gould e Eldredge, i quali osservano che le testimonianze fossili sono incomplete e non sono coerenti con una teoria evolutiva che preveda una velocità costante dell’evoluzione; le specie rimangono stabili per lungo tempo ed evolvono in periodi brevi. L’evoluzione procede a scatti, con episodi improvvisi di speciazione alternati a lunghi periodi di equilibrio.

Sono portata a pensare il tempo come discontinuo, subordinato ai fenomeni. Lo spazio non è più rappresentabile attraverso una prospettiva ‘scientifica’ con un unico punto di fuga, si può considerare invece il principio dell’asse di fuga individuato da Panofsky, con ‘livelli’ che coesistono in profondità.

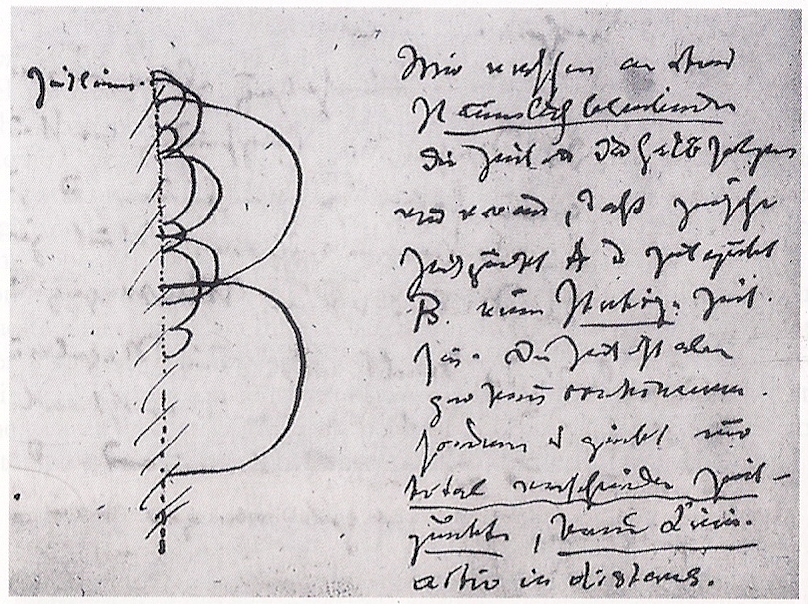

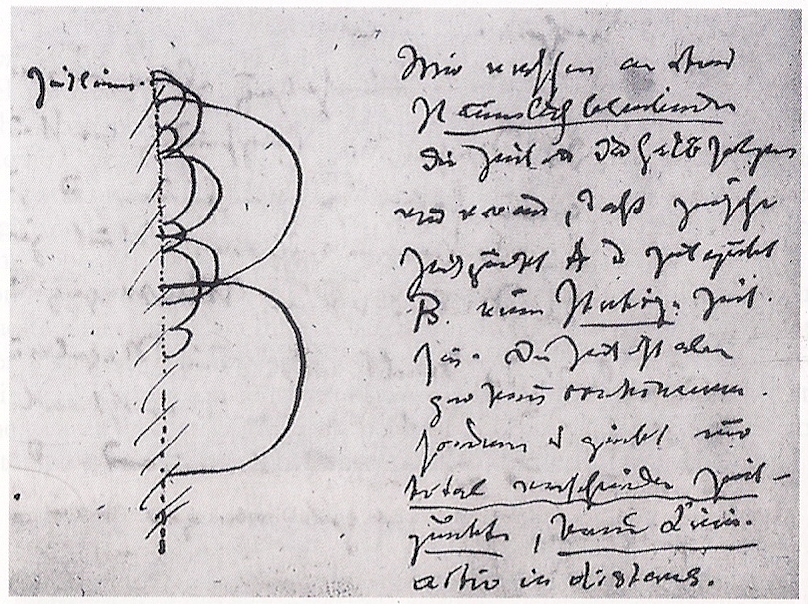

Friedrich Nietzsche, Schema dinamico del tempo, primavera 1873. disegno a penna tratto dai Nachgelassene Fragmente. Nietzsche-Archiv, Weimar. Fonte: Nietzsche-Archiv.

Grazie all’apporto della memoria, il tempo ‘appare’ come un fondale, ma nella durata esso agisce come forza dinamica non permanente. Trasporre il tempo in funzione del movimento, quindi dello spazio significa che ogni effetto ha un cammino da percorrere, e che il movimento nel tempo è discontinuo: una serie di punti e modulazioni. «Il tempo non è affatto un continuum, bensì esistono soltanto punti temporali totalmente diversi, non una linea. Actio in distans» (Nietzsche). Il movimento è costruito secondo leggi spaziali e trasposto in rapporti temporali.

Pittura murale, Pompei, I secolo. “I prolungamenti delle linee di profondità non concorrono […] in un punto; essi s’incontrano […], convergendo soltanto debolmente a due a due in più punti, i quali giacciono tutti su un asse comune, tanto che ne nasce l’impressione di una lisca di pesce”. [E. Panofsky, Die Perspektive als “symbolische Form”, in Vorträge der Bibliothek Warburg, Teubner, Leipizig-Berlin 1927 (ed. it. La prospettiva come “forma simbolica” e altri scritti, Feltrinelli, Milano 1961 [succ. 1966, 1980]), p. 44].

Il modus operandi in NT (nessun tempo), trova mirabile sintesi nel pensiero di A. Damasio: «Con il termine immagine, intendo una configurazione mentale con una struttura composta di elementi di ciascuna delle modalità sensoriali: visiva, uditiva, olfattiva, gustativa e somatosensitiva. La modalità somatosensitiva comprende svariate forme di senso: tattile, muscolare, della temperatura, del dolore, viscerale e vestibolare. La parola immagine non indica soltanto un’immagine «visiva» e non suggerisce neanche qualcosa di statico. Questo termine indica anche le immagini uditive, come quelle provocate dalla musica o dal vento, e le immagini somatosensitive che Einstein usava nel risolvere mentalmente i problemi (Einstein stesso, in un suo resoconto penetrante, chiamò tali configurazioni immagini «muscolari»). Le immagini in tutte le modalità «raffigurano» processi ed entità di ogni genere, concreti e astratti. Le immagini «raffigurano» anche le proprietà fisiche delle entità e, in maniera più o meno sommaria, le relazioni spaziali e temporali tra entità, oltre alle loro azioni. In breve, il processo che arriviamo a conoscere come mente quando le immagini mentali divengono nostre per effetto della coscienza è un flusso continuo di immagini, che risultano perlopiù logicamente collegate. Il flusso si muove in avanti nel tempo, rapidamente o lentamente, in maniera regolare o a salti, e di tanto in tanto avanza non lungo una sola, ma lungo parecchie correnti. A volte le correnti procedono in parallelo, a volte convergono e a volte divergono, a volte si sovrappongono. Pensiero è un termine accettabile per tale flusso di immagini.» (Antonio R. Damasio, Emozione e coscienza, Adelphi, p. 266).

Comprendere lo spazio non come a-priori, ma come prodotto dell’esperienza.

3)

«dove la mancanza fa un velo»

G.G.: Eppure il desiderio che attraversa i corpi e la geologia degli sguardi è un desiderio multiplo di esseri che si trasfigurano in ciò che vedono e in ciò che si mancano, e dunque non mai un desiderare puntale ma un pluri-desiderio, un desiderio mai univoco e mancanze, vuoti che lo generano, spaziature tra sintagmi e parole. E allora come il desiderio, se questo è vero, ha strutturato la scrittura del tuo lavoro?

A.G.: Si comincia sempre da una manifestazione, o meglio, da un incontro. Non si tratta di cercare ispirazione all’esterno, né di praticare introspezione, ma di ‘stare-con’ il movimento delle immagini, in una mise en abime. In un interessante articolo, Il paesaggio dell’inconscio di Alessandro Guidi (in Versodove, rivista di letteratura, n.20, 2018, p. 21) l’autore scrive: «… in concomitanza del punto di vista di Lacan negli anni ’60 […] Il paesaggio dell’inconscio [viene a coincidere] con il registro del reale […] Lacan usa il paesaggio nella sua realtà per sottolineare come l’inconscio vada colto non più alla stregua di una metafora paesaggistica come Freud fa attraverso il sogno, ma alla superficie, dove non si rimanda a qualcos’altro ma solo alla specificità della relazione che si crea tra gli elementi del paesaggio ed il soggetto che viene a farne parte. […] L’oggetto che illumina la scena, permette al soggetto che osserva di essere a sua volta riguardato e dunque illuminato da ciò che lo riguarda …».

L’intensità delle parole si articola attraverso le latenze espressive delle pause con le successive, in un discorso plastico e ritmico – Tarkovskij diceva il ruolo della pressione del tempo nel montaggio – l’immagine è presa in un flusso, è sospinta, trascinata verso altre visioni (Barthes). Punctum, momenti kairotici del desiderio che si propaga (in risonanza con) e suscita senza far ricorso ad alcuna descrizione, né definizione, esso «cerca di fare […] ciò che il linguaggio non può fare: suscitare la cosa stessa» in un tempo percepito non come durata cronologica, ma come una cascata di istanti. Un sapere-sentire in cui forma e contenuto sono intrecciati. La concomitanza inattesa di un contrattempo e di una ripetizione, di un’effrazione e di un ritorno, «ecforia di un engramma, suo momento emotivo» (NT (nessun tempo), pag. 108), ricordando Richard Semon (biologo evoluzionista tedesco).

Nelle pitture rupestri del paleolitico l’immagine era insieme rappresentazione e cosa rappresentata, desiderio e appagamento.

Sicuramente nel lavoro avevo a che fare con una mancanza. Una mancanza contenuta nel desiderio, due forze che si autoalimentano, che esprimono ripetendo continuamente se stesse. Si desidera sempre una concatenazione di cose. Qualcosa che non è ancora e che non cessa di insistere. La mancanza se rettamente esperita è ricchezza. Quindi dobbiamo parlare della pratica, di come sia sempre presente e necessaria.

Credo che desiderare sia divenire intensità in una zona di contiguità, «una domanda che non smette di porre se stessa, per reinventare sempre e di nuovo la sua origine e non per dirla, quanto piuttosto per crearla, reinventarla, ogni volta, daccapo. Perché, in fondo, non si fa mai altro che provare a dire, sempre e di nuovo, l’origine, a voler vedere l’occhio che vede, a voler sentire la voce che parla. Ed è solo così, paradossalmente, che possiamo incarnare, far risuonare quella fenditura, quella beanza in cui ci ritroviamo ad ex-sistere, ad esistere come esplosi, come ex-plosi, e di cui possiamo solo fare esperienza (continuando a dire, appunto). Uno spazio, un vuoto, una differenza» (Stefano Ferrara, RIPENSARE IL CORPO, La scrittura della voce, l’ascolto dell’intraducibile).

Il senso del quale non si può dire, è come una liquida corrente che lega i costrutti e, allo stesso tempo, tende a molte direzioni.

Queste considerazioni sembrano vicine alla concezione dello spazio qualitativo espressa dalla tradizione taoista. Un universo, il pensiero taoista, che ho potuto solo sfiorare, sempre evocato nella mia scrittura da MUTA QUADRA (Quaderni di Cantarena n° 4, Genova, 2003) in poi, e dire quanto ha contato per me la pratica di stili interni cinese, il Tai Chi Chuan, la ripetizione costante di una forma, costellata di manifestazioni significative, la compresenza dei contrasti, l’idea della non competizione, dove tornare sui propri passi non comporta una perdita, ma un accrescimento dell’esperienza, gli antichi maestri degli stili interni cinesi avevano una conoscenza completa, erano calligrafi, poeti, medici, astronomi.

Si tratta in primo luogo di creare una distanza, educare il desiderio a farsi trama e ordito di un tessuto dove la dimensione analitica (critica), e quella analogica (intuitiva) lavorano insieme. L’emozione sensibile è trattata come dato, al pari di altri enunciati, memoria e sensazione sono il materiale delle cose, un materiale plastico, capace di metamorfosi. Occorreva andare al di là di qualsiasi forma di sintesi stabilita, al di là di ogni dottrina idealistica, di ogni dualismo banale. Il soggetto scrivente, in questo differire – mutare (se stesso nel rapporto con la realtà) – diviene impercettibile, diviene un mezzo, si pone nel mezzo.

Scrivendo NT (nessun tempo), procedevo in un rapporto di estraneità assoluta, senza giudicare a priori quello che stavo componendo (o che si andava formando), il pensiero esplorava senza anticipazioni, senza imporre significati, quasi il principio del non agire, un processo neutrale di ascolto attivo e di osservazione, grazie al quale concorrevano continue epifanie. Non sono io che sono, ma c’è, è prima di tutto l’evento.

L’impersonale forma un tema situandosi prima che si arrivi alle proposizioni di verità, un’opacità ove compaiono punti di nitore. È un piano di esperienza che libera e connette le maggiori differenze. Le parole si annidano nel tessuto del testo, trovano una collocazione, ci ri-guardano, pur in questa estraneità, eterogeneità diffusa. Nel divenire impercettibile come essere-volontà, non si comincia a pensare se non grazie all’impersonale del piano, si esercita l’ascolto in un luogo di invenzione, trasportati a condizione di non avere radici, a condizione di avere la disponibilità a cedere un po’ dei propri confini. Il libro è il risultato di questo processo.

Vorrei altresì che NT (nessun tempo) lo fosse, corpo che si fa nella linea del porre, articolazione, luogo del trasporto e soglia, luogo delle trasformazioni e degli scambi. Un paesaggio, attraversato da concentrazioni, modulazioni, una collezione di istanti che si susseguono incessantemente. L’intorno come un insieme instabile, imprevedibile, fa sì che la categoria delle possibilità diventi decisiva e la scrittura attimale. Molteplicità ed eterogeneità implicano il disfarsi dell’ego; preso nella béance -quello stupore, quella sensibilità- l’io viene a coincidere con l’aperto, diviene una muta, come in un anamorfismo rinascimentale, segue deviazioni, ripensamenti, contrasti, assume su di sé le perdite, i ritrovamenti. Solo l’impersonale apre alla creazione, io non sono più io, ma una attitudine del pensiero a vedersi. Viversi come un flusso, un insieme di flussi, in relazione con altri flussi, fuori di sé e in sé, l’impersonale diviene attivo, come una forza nascosta, è lo «splendore del SI» nella logica del senso.

4)

«effetto simile a quando alla texture lunare fu sovrapposta la mappa del borgo di Manhattan per avere un‘idea della grandezza dei crateri»

G.G.: Colpisce la presenza di mappe e d’immagini. A esempio la prima mappa che fa da sfondo all’indice, o meglio al quadro, per così dire sinottico, ma preferisco sentirlo pan-scopico, oppure la sequenza di altre immagini che percorrono il verbale essendo parte del logos e non spiegazione o completamento didascalico, al contrario, della parola. È come se territori diversi si penetrassero costituendosi in una dilatazione figura-sfondo, laddove, pieno-vuoto, luce-buio, non v’è un privilegio dell’una o dell’altra parte ma simultaneità. Cosa sono le mappe? E che ruolo hanno le immagini?

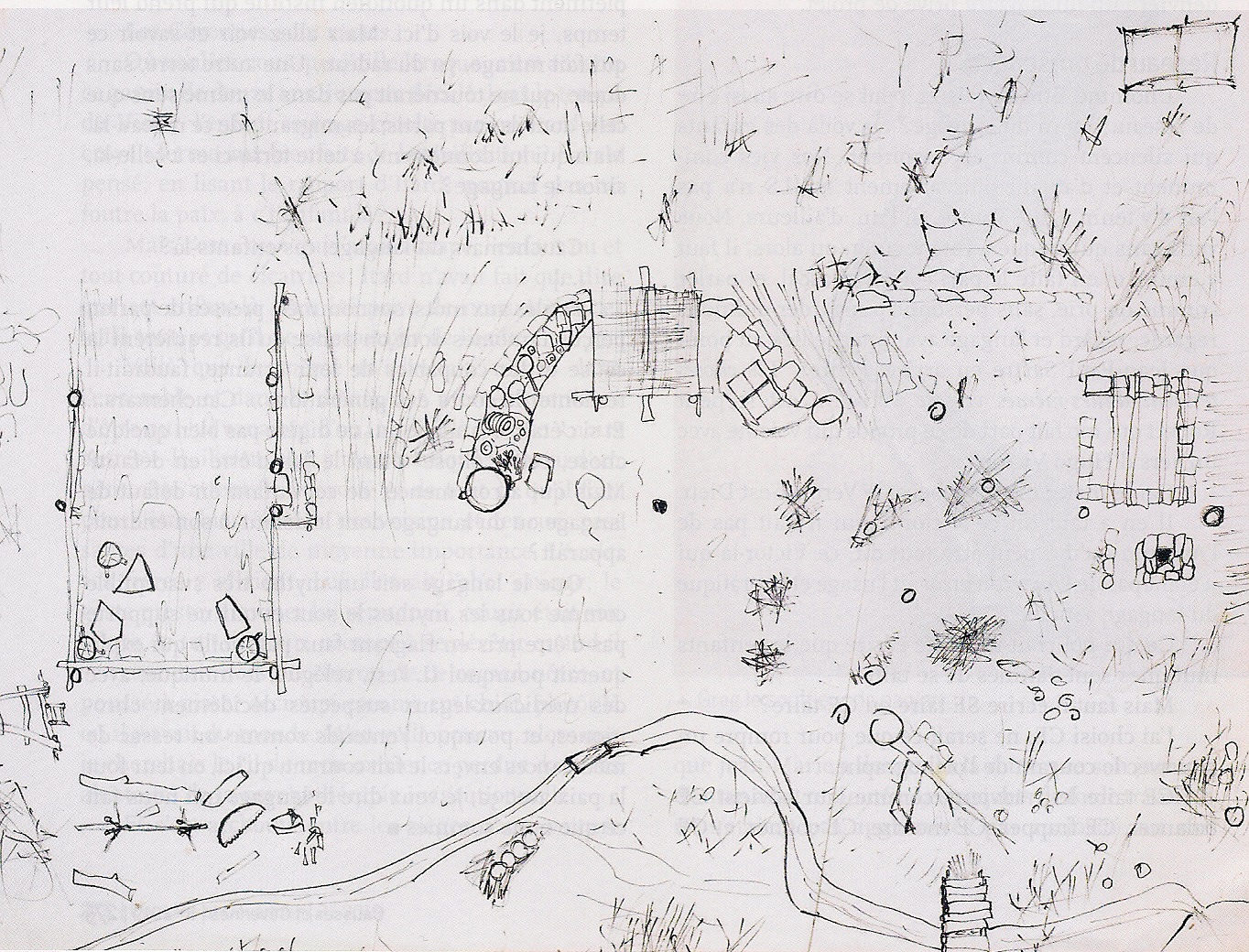

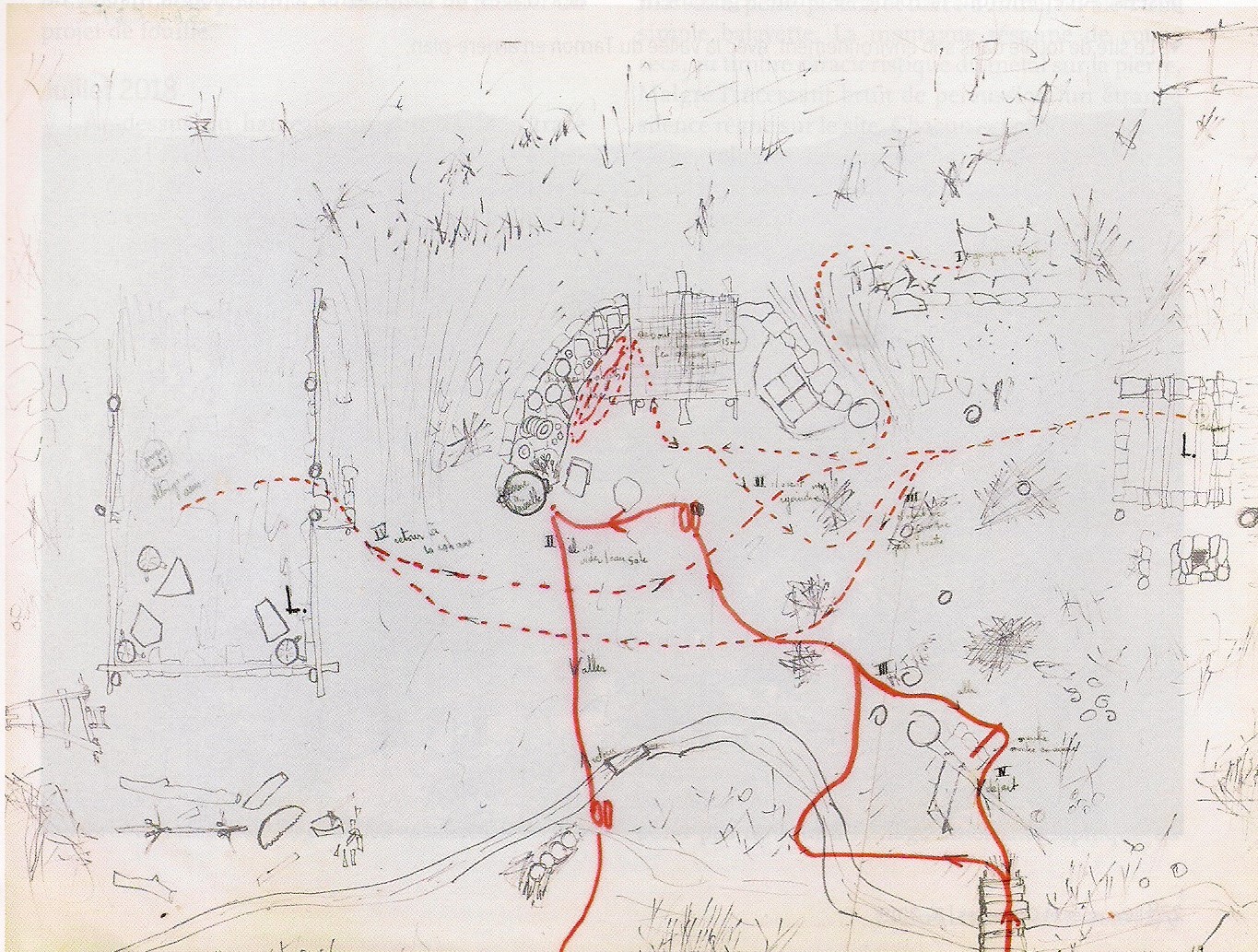

A.G.: Le mappe sono narrazioni, scrivere e mappare si equivalgono. Addentrarsi in una mappa significa fare i conti con la propria visione del mondo, i propri limiti, le proprie convinzioni, essere preparati alla possibilità di perdersi in una zona oscura, priva di corrispondenze, e provare a stabilirne di nuove.

In questo errare, veri e propri territori si miscelavano, si attraevano, si fondevano aree, continuavo a reperire riferimenti. Noi siamo legati ai luoghi. Noi siamo esseri di rete ed è vitale tessere corrispondenze. È in virtù di questo sentimento che Giorgiomaria Cornelio, che infinitamente ringrazio, ha accolto, in una corrispondenza su Nazione Indiana, la traccia peculiare di questo viaggiare, aperto e, vorrei dire, disinteressato, rivelatasi in tutta la sua unicità quando ho scoperto che io stessa ero legata ai luoghi delle mie ricerche, ai luoghi di Deligny e di molti altri autori incontrati: il botanico Francis Hallé, per citarne solo un altro, che con una piccola zattera-laboratorio su mongolfiera ha mappato le cime degli alberi nelle foreste primarie tropicali, scoprendo che i rami delle diverse specie non solo si mescolano, ma si ibridano in una rete tutta particolare creando un nuovo ecosistema.

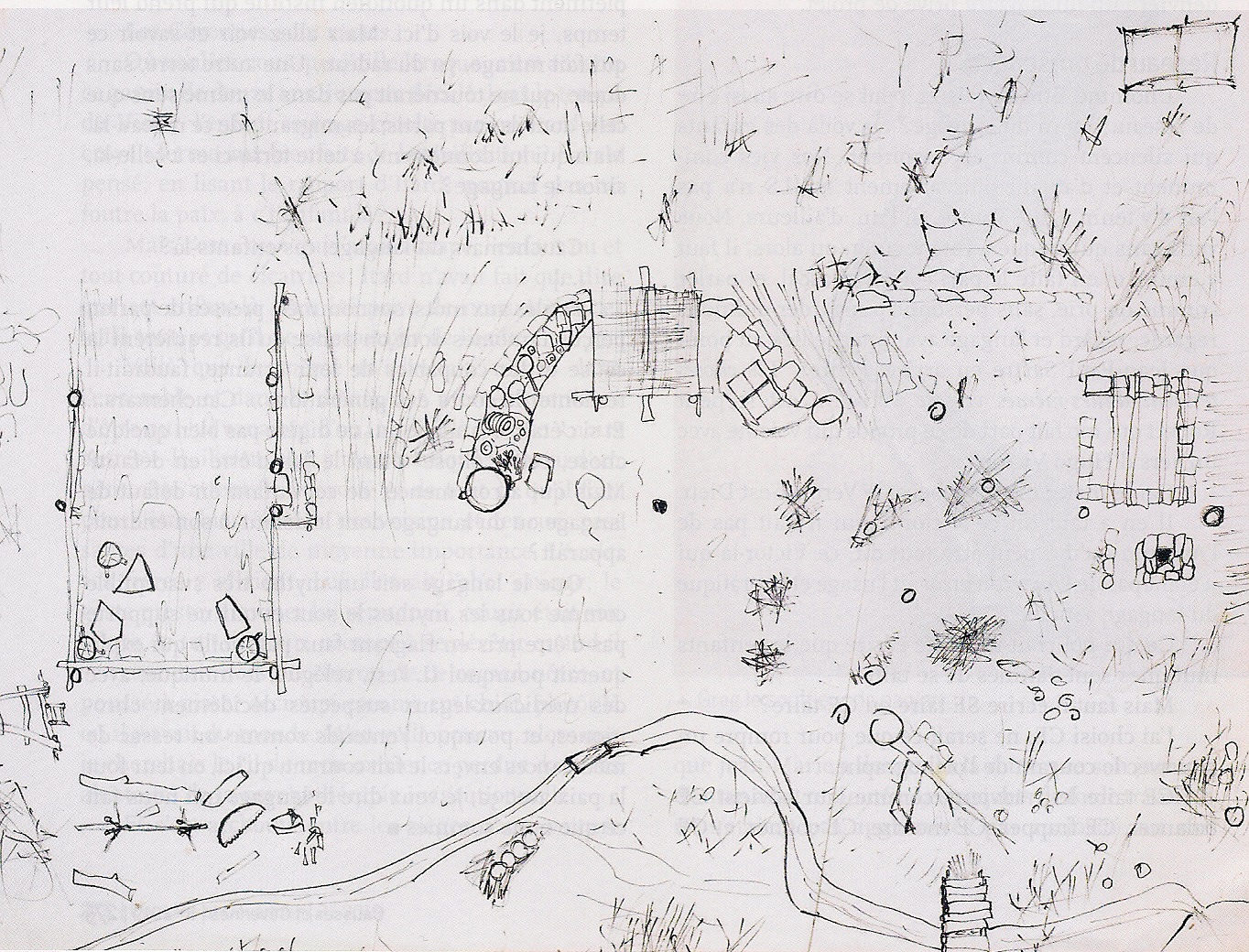

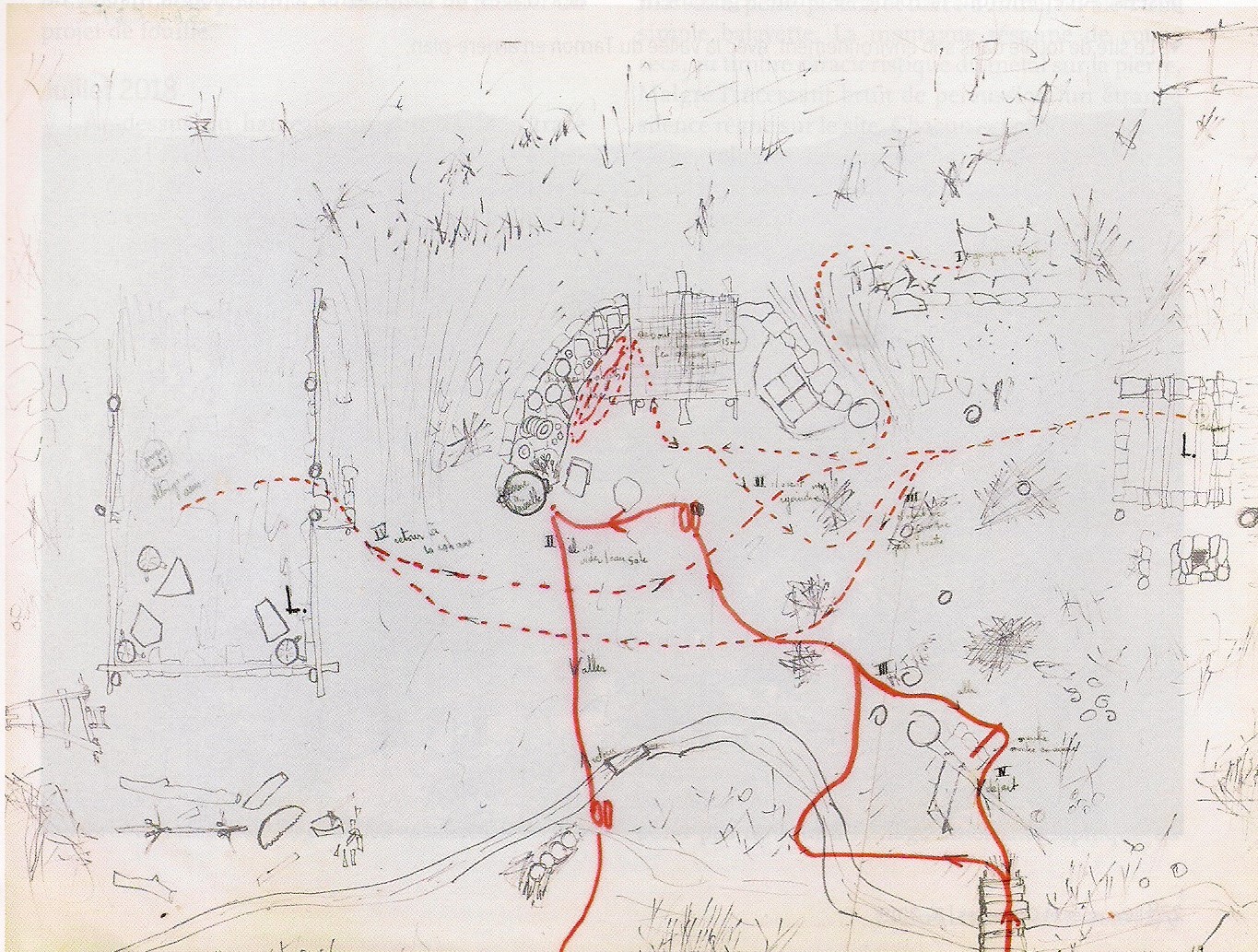

Posso accostare alcune ‘mappe’ che sono state significative per me nel delineare la geografia mutevole di NT: le lignes d’erre di Fernand Deligny, carte e calchi di una geografia di riferimenti che vive dello spazio, e in cui si esprime come reperimento di effetti che appartengono a un corpo comune; il Neniji Tu (geografia, fisiologia interna e cosmologica taoista), il “paesaggio interiore” del corpo umano che illustra l’Alchimia interna, i cinque elementi, lo Yin e lo Yang e la mitologia cinese; la Carte du pays de Tendre (uno dei primi esempi di mappa emotiva), disegnata da Madame de Scudéry nel 1654, che ha ispirato l’indice visivo del libro.

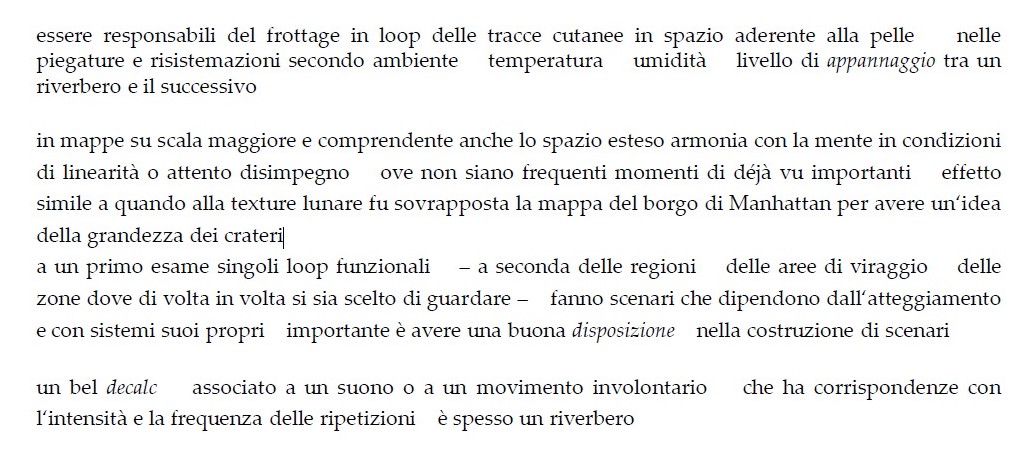

Cartes et lignes d’erre. Traces du réseaus, Fernand Deligny, 1969-1979, L’Arachnéen, 2013. Fonte: Causses&Cevennes, n° 3-2019.

Il Neniji Tu. Nei testi antichi della Medicina Cinese il corpo umano viene descritto come un continente terrestre, presente all’interno dell’uomo. (Atlante di Agopuntura, Hoepli)

«In Cina, nessun filosofo fu interessato a considerare lo Spazio come una semplice estensione, risultante dalla giustapposizione di elementi omogenei […]. Mentre due porzioni di Spazio, come due porzioni di Tempo, possono radicalmente differire, ogni periodo è connesso a una regione, ogni oriente è collegato a una stagione. A ogni parte temporale corrisponde una singola porzione dell’estensione. Una stessa natura appartiene loro, indicata da un insieme comune di attributi.» (Granet, M. (1988) La pensée chinoise, Paris, p. 77).

«Ogni punto dello spazio, come ogni attimo temporale, era espressione di una realtà qualitativa, che era possibile comprendere attraverso la conoscenza delle leggi analogiche. [ In geomantica, l’energia vitale, consonante e ritmica, il qi ] permetteva di individuare i siti adatti a edificare abitazioni o erigere sepolture, attraverso il principio della “risonanza”, termine comune nella tradizione del pensiero analogico. Questo principio gnoseologico, che metteva in collegamento in modo acausale oggetti ed eventi, in quanto legati allo stesso emblema simbolico, rendeva possibile l’interpretazione del paesaggio.» (Paesaggio “misurato” o “qualificato” ? Lo spazio prospettico occidentale, lo “spazio psico-fisiologico” di Florenskij e la percezione dello spazio nella tradizione cinese, A. Paolillo, 2013).

Le immagini si trovano collocate successivamente ad ogni porta, precedono i testi, sono quello che può osservarsi isolando un istante di flusso: superfici visive dotate di consistenza, pensate nella loro materialità, istantanee fatte di piani, pieghe, sedimenti e depositi conservati nella superficie satura, macchie, tracce residuali, superfici ripiegate le une sulle altre; sono forti ingrandimenti, o accennano all’osservazione di una cartografia dall’alto. Nel testo intitolato (nessun tempo), è detto che «oltre le porte vi sono possibilità che l’osservato si produca se l’osservatore lo compone» (NT (nessun tempo), pag. 14); dal momento in cui una scelta di percorso è effettuata, quando le immagini mentali divengono ‘nostre’ per effetto della coscienza, si crea un’interazione.

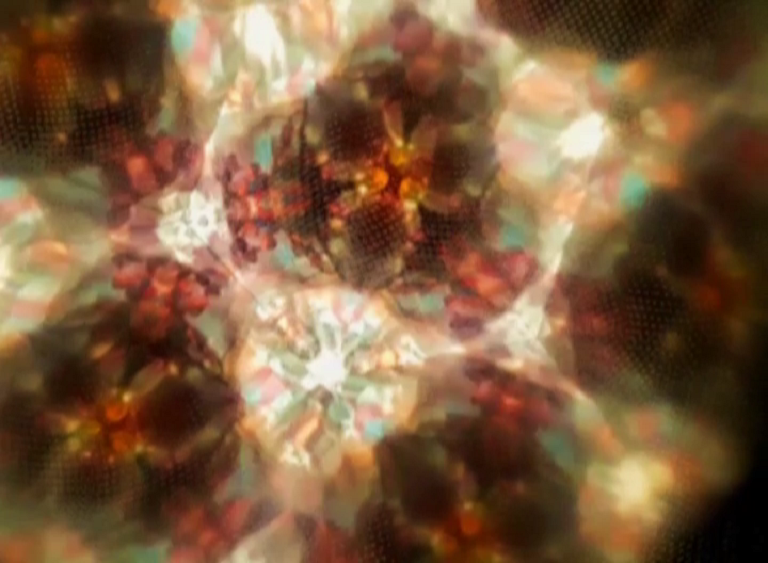

Il fotogramma che apre il Settore II., Nodi, è invece riprodotto attraverso un caleidoscopio (oggetto che riassume bene l’idea della successione e dell’articolazione che porta sempre a nuove configurazioni) all’interno del quale, oltre ai tradizionali pezzetti di vetro, ho inserito ritagli trasparenti di immagini di migranti, funamboli, nodi marinari. L’andatura a scatti che genera queste immagini evoca fragilità, esse sono liminari, non durano che un istante in un flusso, a sottolineare situazioni di forte esposizione e criticità, ma anche di continuità e concorso nella mutazione.

Istantanea da Nodi (video, 2018). Realizzato per l’omonimo testo inserito in NT (nessun tempo).

L’immagine mostra il contenuto del caleidoscopio utilizzato per realizzare << Nodi >> (video, 2018): cristalli colorati e ritagli di fotografie di migranti, funamboli, nodi marinari. Il video è stato selezionato per «Lungo-il-confine», Call for artist, 2018, progetto a cura di FUCO Fucina Contemporanea, Pisa 2018. Presentato successivamente a Border/Off, video arte, Le Muratine, Pontassieve 2018, progetto a cura di Serena Becagli.

5)

«perdita di visione notturna.

perdita di precisione nella lettura di distanze e angoli.»

G.G.: Rileggo il tuo lavoro dopo aver chiacchierato con te su ciò di cui non si può dire: il venire a galla del senso. Nt non può essere, credo, letto con lenti di un’ottica razionale, troppo lenta rispetto all’immediato senso, certo, come scrisse Virginia Woolf nel suo diario, per scrivere ci vuole l’abc (anche se Henry James avrebbe, nelle parole della Woolf, fatto a meno anche di questo). È come quei giochi in cui si propone l’inizio di una parola e poi sta a noi completarla. Ma qui, il significante, che mai ha un diretto riflesso del significato, per lo meno in automatico, può essere pure una formazione nuova, del tutto soggettiva e idiosincratica, per quanto collettiva, nucleo oscuro e comune: che dialogo accade tra Nt e il desiderio di chi ne affronta la lettura?

A.G.: Posso far riferimento alla tecnica del flusso di coscienza (Deleuze-Pasolini) del discorso libero indiretto, il non sapere chi sta enunciando in un certo momento. Leggere fu da Virginia Woolf definito un processo emozionale aperto, non il risultato di un prodotto geometrico chiuso.

In NT (nessun tempo) c’è una soppressione il più completa possibile di ogni tentativo di dirigere il discorso dall’alto, per ritrovare la ricchezza delle voci del mondo e quindi la totalità della realtà, il suo discorso indiretto libero. È quindi, quello che si offre al lettore, un campo di possibilità aperto, in cui muoversi in un ascolto attivo fluttuante.

Il discorso indiretto problematizza la figura del soggetto che non è più in una posizione di centralità, bensì è diffuso e impercettibile.

La capacità interrogativa dell’immaginazione fa della complessità l’orizzonte trascendentale appartenente in modo ‘essenziale’ agli esseri, alle cose, agli avvenimenti, il fuoco della continua domanda, l’intempestivo, il contrasto, l’eccesso, ciò per cui i tempi più diversi comunicano, quel pulsare che sempre continua a preludere, in-vece di, è quindi un dire sempre una distanza, per evitare di scivolare verso un’idea che rischi di normalizzare, e quindi di estinguere, la vitalità del pensiero.

Le cose crescono dal mezzo, questa era anche l’idea di Virginia Woolf, il divenire minore dell’essere ancora e sempre sul punto di cadere nel vuoto. Ma anche il divenire di un essere che si pone nel mezzo tra il sentire e il pensare, cercando di descrivere un processo.

Ne risulta una partitura, le andature consuete si frantumano, si percepisce secondo zone di intensità che catturano la nostra attenzione. Sempre mi è stato detto che, nell’ascolto di un mio testo portato in lettura, alcuni elementi emergevano, si distinguevano più di altri nel flusso di informazioni. Colui che legge, o ascolta, percepisce intensità, che è libero di captare e fare proprie, evocando nuove connessioni, nuovi desideri, nuove aperture creative. Il testo ci parla nell’esecuzione come una guida e mostra la reale corrispondenza di questo fluire. «È difficile … tenere fermo questo continuo spaesamento, [è] importante continuare a metterlo in questione, a farlo parlare. [Ci si trova] davanti ad una scrittura che mette dichiaratamente in scena il suo farsi e non prova nemmeno a mascherarlo. [Si è lì] nell’istante stesso del suo “svolgersi”, uno svolgersi che è sia lo srotolare, il dipanarsi (di una matassa), che il suo svilupparsi, il suo costituirsi, il suo farsi, appunto. Ed è qui, su questo crinale, che siamo costantemente convocati. Qui: alle porte di questa apertura che non offre risposte, formule […] che non chiude un punto, ma ne apre infiniti. Non è un corpus chiuso, ma un corpus aperto, che si spalanca continuamente, che continua ad aprirsi all’incontro.» (Stefano Ferrara, RIPENSARE IL CORPO, La scrittura della voce, l’ascolto dell’intraducibile).

Aperto verso qualcosa che «non esiste ancora», come qualcosa che è, per usare un’espressione di Lacan, «dell’ordine del non-nato», del «non-realizzato», vuol dire fare i conti, non con un ‘semplice’ discorso intellettuale, che prende il tempo di un libro, di un testo, di un saggio, ma con qualcosa che, a partire dall’arte, dalla letteratura, dalla filosofia, ci mostra, ci rivela una logica, un’etica, una cosmologia completamente diverse.

La connessione aperta è affidata al lettore sul tappeto di superficie praticabile che ne emerge. «Egli può leggere con sincerità, offrire sinceramente la sua immaginazione originaria, la sua immaginazione sincera come eco, come riflesso dell’immaginazione del poeta.» (Bachelard)

6)

«la soluzione a questo primo problema di Topologia fu data dal matematico Leonard Euler nel 1608»

G.G.: Domanda, la precedente, che mi sono posto anche io, cercando collocazione al mio sguardo. E ho visto me che giocavo e che cercavo un luogo, appunto. Quel luogo è sempre altrove e, rapsodia figurale e musicale, l’interno congegno si coglie après-coup, direbbe Lacan, cioè il fotogramma deve giungere al termine per restituirmi il senso o il non senso del tutto. Sembra molto lontano dalla vita, e invece è l’esatto opposto: in fondo questa esistenza è fatta di attimi che non sono in esplicito collegati tra loro, e momento per momento, posso a malapena catturare… il momento, appunto. Pur essendo soggetto trascendente e desiderante, mentre leggo mi colloco in uno spazio. Questo poema è anche poema di uno spazio collettivo, s-oggettivo. Mi sembra che tutta la tua ricerca verta, appunto, sullo studio dello spazio o proprio dei luoghi: non luoghi comuni, ma quelli di una Topologia. Cosa puoi dirci al riguardo?

A.G.: La filosofia kantiana ribalta il rapporto tra tempo e movimento. Con Kant, scrive Deleuze, il tempo si è di-spiegato. Se il tempo ciclico forma una curva che delimita il mondo, il tempo lineare, invece, non delimita più il mondo, ma lo attraversa.

Le nuove tecnologie hanno ridefinito le distanze trasportandoci da uno spazio euclideo, cartesiano, a uno spazio topologico. Penso alla Topologia come ad una teoria della complessità (lo studio dei grafi si è evoluto nello studio delle reti complesse). La Topologia (dal greco τόπος, tópos, “luogo”, e λόγος, lógos, “studio”, “studio dei luoghi'”) studia il paesaggio dal punto di vista morfologico, in linguistica, gli studi relativi alla collocazione delle parole nella frase. Studia la trasformazione e l’interazione di figure che presuppongono un’idea di continuo, che per continuum possono essere contenute l’una nell’altra. Volevo tentare di concepire la spazialità partendo dal linguaggio. La necessità di trovare un punto di incontro tra enunciazione e spazio. Arrivare a capire fino a che punto può sussistere ed essere compresa una significazione, e in qual modo possa essere trasferita (e modificata) in altra successiva, in una sequenza di enunciati. Dove e possibilmente in che modo può situarsi il confine, nell’astratta atemporalità della langue in cui circola il tempo vivo e sempre nuovo della parole, tra sentire e pensare uno spazio, la morfologia interna e la rete di relazioni culturali, il segno visibile (significato) e il contenuto mutevole (significante), la processualità del pensiero e la singolarità, in relazione alla quale il tempo diventa attimale: «il ciò a cui accade di», l’archivio, l’archeologia del sapere, che consente di estrarre enunciati da qualsiasi forma, scientifica o poetica, determinandoli a pari titolo come forme di sapere.

In psicoanalisi Lacan spiega la teoria topologica della realtà intesa come incarnazione sensata e pensabile di ciò che risulta dall’intersezione dei tre ordini: Immaginario, Simbolico e Reale. Ho sempre pensato alla facoltà poetica immaginativa e percettiva, come alla possibilità di creare luoghi psichici continuamente soggetti a riconfigurazioni in virtù della plasticità del pensiero, e trasmissibili. «Il mondo delle analogie è un mondo del senso, in cui ogni circostanza ha con le altre delle relazioni qualitative che la sola esperienza sensibile o la sola dimostrazione non bastano a rivelare. L’analogia associa non dei segni, degli eventi isolati, ma delle serie di relazioni, degli insiemi di cui si rilevano le strutture isomorfe (isomorfo: in cristallochimica, di composto che presenta isomorfismo. Miscele isomorfe, quelle formate da sostanze cristalline che, solidificando, danno luogo a cristalli) attraverso il confronto interno dei rapporti tra i loro elementi. Il mondo è un’architettura di livelli di significato che rimandano gli uni agli altri riflettendosi indefinitamente in un gioco di specchi.» (http://www.ecros.it/Rc/MostraRecord.asp?Cd=1-00098).

È qui che si situa la prima idea di dare al libro una struttura toroidale (come illustrato nella tavola pubblicata recentemente su UTSANGA rivista di analisi liminale #26), una totalità organica, pensando lo spazio del foglio come inquadratura o cadrage, lo schermo come dispositivo percettivo e di pensiero, superficie topologica, di cui il mio corpo e il mondo, la mia visione e il campo visivo, sono dei ‘fogli’, sono il diritto e il rovescio, la trama e l’ordito.

L’après-coup è il momento di ritornare. È un momento kairotico. Un nuovo ascolto su qualcosa di «vigente prima a prima» (NT (nessun tempo), pag. 9), un’eco di rimembranze in cui noi ci rammentiamo, magari senza saperlo. Il concetto di equivalenza in Topologia è quello della deformazione continua, la scrittura è attimale, l’immaginazione duttile, l’attività del pensiero sintetica. «La durata, (è il Bergson di Matière et mémoire), non è né uno né multiplo, è un tipo di molteplicità, non è il divisibile o il non misurabile, ma è proprio ciò che si divide solo cambiando natura.» È quindi nell’articolazione che avviene, cambiando natura, il divenire. Il soggetto e l’oggetto si fanno coincidenti, ciò che si pensa non è del soggetto più che dell’oggetto (i piani coesistono in profondità), si conosce sempre solo da una prospettiva, non si può comprendere la totalità, la pluralità stessa degli strati è a sua volta un punto, o una serie di punti prospettici. La permanenza è solo un’angolazione del divenire, e dura fin quando esso sussiste. Il tempo ‘vero’ della Topologia è l’attimo presente, limite estremo – scissione fra due infiniti (il passato e il futuro) – è l’istante. Attimi che non sono in esplicito collegati fra loro, ma che ci vedono implicati in una vasta rete di connessioni e di esistenza.

Pensare questa complessità, e ricondurre in scrittura questi concetti, ‘tenere’ in rêverie le immagini, ‘rallentarle’, affinché possano essere ‘osservabili’ in un intorno, con il proprio complesso di qualità attive e coerenza sensoriale. Questi micromovimenti, questi contromovimenti (che appartengono a tutto il corpo-psiche), tornano all’interno del testo sotto forma di ripercussioni di senso intorno a un concetto, e visibili nelle latenze narrative, nelle pause, che io sento pregnanti articolazioni nel corpo in fluttuazione del testo. Il tempo della Topologia è tempo di Aion «… l’istante senza spessore e senza estensione che suddivide ogni presente in passato e futuro, invece di presenti vasti e spessi che comprendono gli uni rispetto agli altri il futuro e il passato» (Gilles Deleuze, Logica del Senso, Milano, Feltrinelli editore, 2005, p. 147). Un bimbo che gioca (secondo Eraclito). Aion (αἰών) che nella medicina greca antica ha assunto con Ippocrate il significato di midollo spinale, considerato la sede del principio vitale che dispensa il «tempo della vita» di ciascun individuo (le parche tessitrici > l’aracneo). È il bimbo che gioca con le stelle dell’Orsa Maggiore: esse descrivono una ruota, nel centro del cuore del Cosmo del Neniji Tu.

Alessandra Greco, NT (nessun tempo), Arcipelago Itaca 2020.

di Romano A. Fiocchi

di Romano A. Fiocchi

Mico, Leo e Dominic Arcàdi, la storia di tre uomini. Tre vite difficili. Una vicenda che intreccia i rapporti di tre generazioni di meridionali, di italiani, nel Novecento. Il nonno, il padre e il figlio, tutti uomini di un Sud che cambia in tanti aspetti e in tanti altri resta uguale. Il protagonista principale è Leo, un ragazzo che subisce lo scherno dei suoi coetanei, è vittima dell’incapacità educativa del suo maestro e finisce per passare le sue giornate nella campagna di Santa Venere, lontano dal paese. Separato dalla vita civile diventa un ‘selvaggio’ e cade nella trappola della ‘ndrangheta e delle sue leggi spietate. Intorno alla figura di Leo si sviluppa Il selvaggio di Santa Venere, un romanzo nel quale Saverio Strati ha innestato tratti antropologici e storici che abbracciano un intero secolo. Il romanzo pubblicato nel 1977 da Mondadori vinse il Premio Campiello.

Mico, Leo e Dominic Arcàdi, la storia di tre uomini. Tre vite difficili. Una vicenda che intreccia i rapporti di tre generazioni di meridionali, di italiani, nel Novecento. Il nonno, il padre e il figlio, tutti uomini di un Sud che cambia in tanti aspetti e in tanti altri resta uguale. Il protagonista principale è Leo, un ragazzo che subisce lo scherno dei suoi coetanei, è vittima dell’incapacità educativa del suo maestro e finisce per passare le sue giornate nella campagna di Santa Venere, lontano dal paese. Separato dalla vita civile diventa un ‘selvaggio’ e cade nella trappola della ‘ndrangheta e delle sue leggi spietate. Intorno alla figura di Leo si sviluppa Il selvaggio di Santa Venere, un romanzo nel quale Saverio Strati ha innestato tratti antropologici e storici che abbracciano un intero secolo. Il romanzo pubblicato nel 1977 da Mondadori vinse il Premio Campiello.

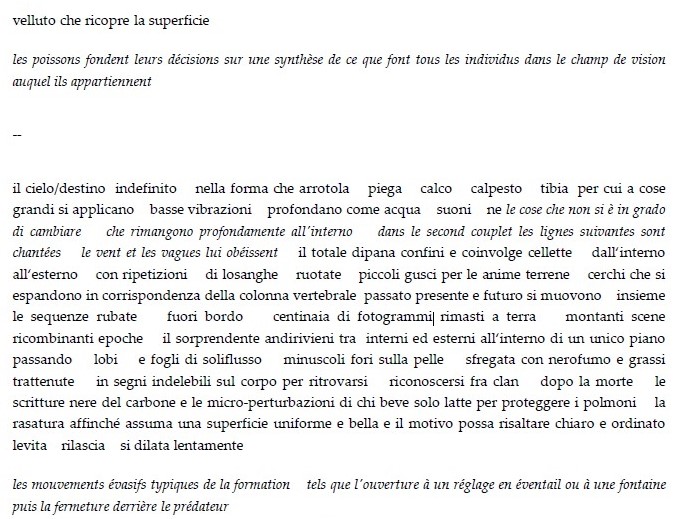

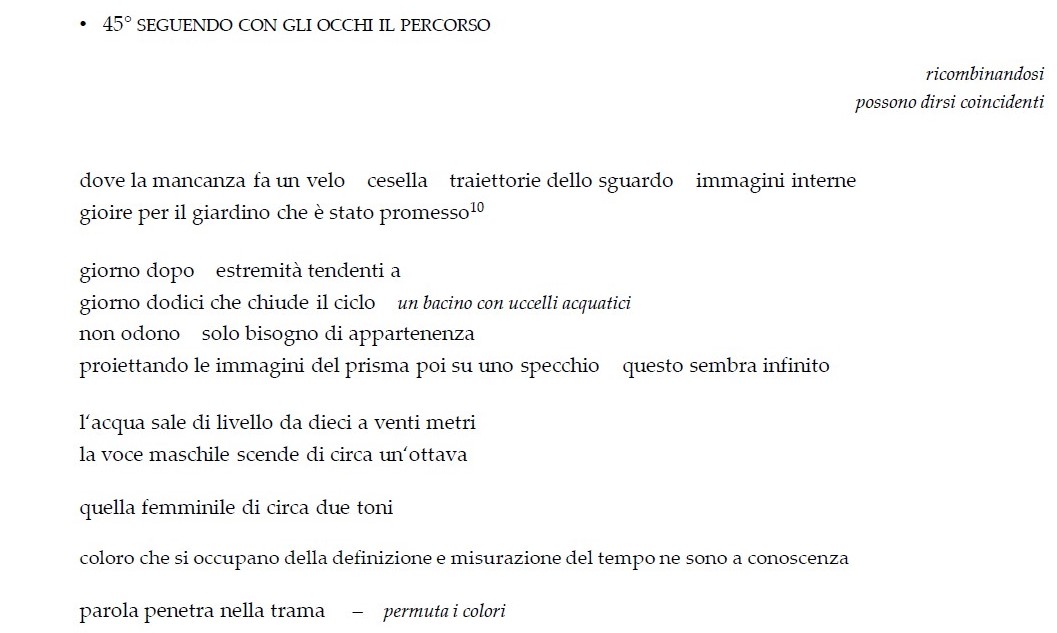

[Presentiamo alcuni estratti da Noi di Alessandro Broggi (Tic Edizioni, 2021,

[Presentiamo alcuni estratti da Noi di Alessandro Broggi (Tic Edizioni, 2021,

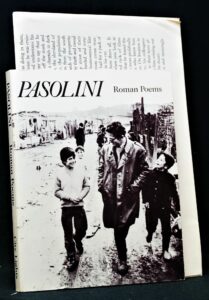

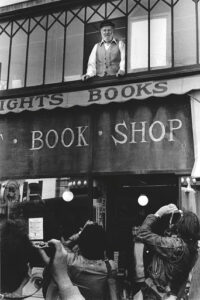

Quando Lawrence Ferlinghetti tradusse Pier Paolo Pasolini per City Lights

Quando Lawrence Ferlinghetti tradusse Pier Paolo Pasolini per City Lights