di Davide Orecchio

… ed entra marzo quando Giulio Andreotti promette a Leone la lista del nuovo governo, e la fa, sposta ad esempio Tina Anselmi alla sanità, e con Aldo Moro fa il conclave del partito di Dio per i sottosegretari, per il sottogoverno, lo fa alla Camilluccia e dice al diario Ho tenuto duro; e dice che Aldo Moro promette che l’aiuterà; e non resta che giurare e chiedere il voto alle camere,

ed ecco il sedici marzo quando le maestre si apprestano a scuola,

i bambini si apprestano a scuola,

vestono i grembiali e i fiocchi azzurri,

prendono le cuccume dalle madri e le nonne,

i macellai tritano carne, i fruttivendoli legano asparagi,

Giulio Andreotti porta il governo alle camere,

i pizzaioli sfornano la rossa con le olive e l’origano,

i bidelli aprono scuola,

i tranvieri aprono le porte dell’autobus,

le brigate rosse prendono Moro,

i giornalai alzano le saracinesche,

le tintorie avviano le lavatrici,

le brigate rosse uccidono due carabinieri,

i postini imbucano lettere,

i bancari incassano assegni,

gli architetti progettano,

le scrittrici fantasticano,

le brigate rosse uccidono tre poliziotti,

alcuni bambini hanno il morbillo e non vanno a scuola,

alcuni bambini hanno la varicella e non vanno a scuola,

i bambini di Monte Mario sentono spari e frenate,

una notizia corre da Monte Mario a Montecitorio (di parola in parola, di filo in filo),

un’automobile si divarica stuprata nel sangue,

Andreotti si piega e vomita, sviene a Palazzo Chigi, si sdraia sul divano e in fretta gli portano un abito da cerimonia pulito,

un’altra camicia, un’altra cravatta,

Andreotti si piega come la madre si piegò sul padre che muore,

il dolore è un atto geometrico nel tempo dell’indimenticabile morte,

giurano i sottosegretari del nuovo governo,

Aldo Moro scompare coi brigatisti

e vengono a Palazzo Chigi gli uomini del partito di Dio, i socialisti, i sindacalisti,

il partito della storia invia i suoi rappresentanti più degni;

e Andreotti dice al diario Emozione profonda;

e dice Tutti concordano nel non dare (spazio bianco); e dice Ma (spazio bianco) immediatamente la fiducia per il governo (spazio bianco);

e in poche ore le due camere votano;

e Giulio Andreotti raccoglie le forze, sigilla lo zaino.

Ora Giulio Andreotti vede Aldo Moro: i capelli leonati, sulla fronte una ciocca di bianco germoglia sul cespo d’argento, gli occhi del lemure timido, dentro la gabbia il volto è lungo, appeso alle tempie e alle sopracciglia come un ometto aggrappato alla balaustra prima del precipizio, il labbro superiore sottile, il labbro inferiore carnoso, la camicia aperta sconfitta, il giugulo è l’ultima trave che regge Aldo Moro, sul capo Aldo Moro ha un drappo di cielo e una sola stella, gli artefici annunciano il processo al “Responsabile primo della controrivoluzione”, ora Aldo Moro è in un telo.

E i bambini sono in ostaggio,

e gli agrimensori, e i macellai, e i netturbini coi giornalisti,

e le casalinghe, i lavascale sono in ostaggio,

e gli stagnini con gli sterratori,

e gli elettricisti e le rammagliatrici: sono tutti in ostaggio con Aldo Moro;

sbiancano le pagine dei libri di favole,

tacciono tutte le storie;

dalle ville, dai palazzi a cortina, dalle borgate, dai condomini, dai tuguri spruzza nero di seppia;

nel tempo di morte e vita sospesa;

loro controllano se hanno ancora uno zaino, e se sia colmo o deserto;

loro chiedono se hanno ancora un governo;

loro chiedono Chi governa l’Italia?, le Br o Andreotti?;

e non accade nulla, questa malattia paralizza i dischi invertebrali e i corpi vertebrali e i nervi spinali.

E si spengono le lavatrici nelle tintorie,

i bidelli chiudono scuola,

le maestre diventano mute,

le scrittrici non fantasticano più,

gli architetti non progettano più,

i bibliotecari non catalogano libri,

i sarti non rammendano gli abiti,

gli stenografi non consegnano i verbali,

i capibarca affondano,

i barbieri rompono le forbici,

gli infermieri gettano i camici,

i tassisti parcheggiano e dormono,

i cuochi consegnano pietanze crude ai camerieri,

i camerieri portano in tavola pietanze crude,

gli idraulici non spurgano più,

i geometri non tracciano segni,

gli elettricisti spruzzano nero di seppia,

i preti stringono al petto gli zaini.

E i bambini sono sempre in ostaggio,

e i capibarca galleggiano sul fondale del mare, tra le grotte e il nero di seppia,

e i camerieri supplicano i clienti Mangiate noi, perché non abbiamo più cibo;

e le macchine da scrivere chiedono asilo agli svizzeri, perché i giornalisti non hanno più nulla da dire,

e le edicole non alzano più le serrande,

e le maestre convocano i sarti e le rammagliatrici e supplicano Cucite le nostre bocche, perché non abbiamo più nulla da dire;

dalle fogne emergono idraulici imbrattati di nero di seppia,

gli stenografi verbalizzano il tempo della morte e dell’omicidio,

i bancari incassano assegni in nero di seppia,

gli scrittori friggono libri in padella e poi ridono,

i falegnami restituiscono i mobili ai boschi,

i tranvieri ripartono sigillando i convogli,

e che nessuno vi salga.

di Romano A. Fiocchi

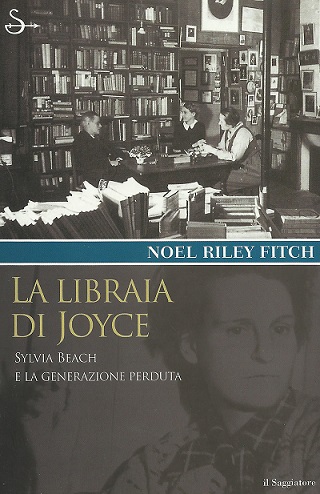

di Romano A. Fiocchi Dalla storia della pubblicazione dell’Ulisse emergono due immagini contrastanti dei protagonisti: la tenacia e la generosità di Sylvia Bech e la fragilità di un Joyce pieno di ossessioni e spesso dedito all’alcol, squattrinato ma sempre pronto a vivere oltre le sue possibilità a scapito di amici e conoscenti, arrivando al punto di sfruttare le risorse economiche della stessa Sylvia e di “tradirla”, dopo undici edizioni, cedendo i diritti ad un importante editore americano.

Dalla storia della pubblicazione dell’Ulisse emergono due immagini contrastanti dei protagonisti: la tenacia e la generosità di Sylvia Bech e la fragilità di un Joyce pieno di ossessioni e spesso dedito all’alcol, squattrinato ma sempre pronto a vivere oltre le sue possibilità a scapito di amici e conoscenti, arrivando al punto di sfruttare le risorse economiche della stessa Sylvia e di “tradirla”, dopo undici edizioni, cedendo i diritti ad un importante editore americano.

Nota

Nota

di Matteo Pelliti

di Matteo Pelliti

di Mirfet Piccolo

di Mirfet Piccolo

Domani 1 marzo esce il romanzo di Paolo Pecere, filosofo e ricercatore, “La vita lontana”, edito da LiberAria, nella collana Meduse curata da Alessandra Minervini.

Domani 1 marzo esce il romanzo di Paolo Pecere, filosofo e ricercatore, “La vita lontana”, edito da LiberAria, nella collana Meduse curata da Alessandra Minervini.