[I tempi sono oscuri e spaventosi. Non basta più stare dentro i ruoli assodati e fare bene il proprio lavoro. Ci sono strumenti da condividere e ci sono stili di pensiero e d’azione da salvaguardare. Non sappiamo ancora chi si servirà di cosa. Ma prepariamo il terreno. Ho cominciato la serie con questo pezzo, pubblicato il giorno dell’investitura di Trump. a. i.]

di Andrea Inglese

Il Trump del secondo mandato non è solo il nome del declino palese dell’egemonia statunitense e dell’ordine mondiale a essa connesso, ma ne è probabilmente anche il precipitatore, il fattore accelerante. Questo è almeno il quadro entro cui è leggibile la politica estera dell’attuale presidenza. Io vorrei, però, mettere in relazione questa gesticolazione imperialista degli Stati Uniti e una tendenza di fondo che emerge nella sua politica interna, ossia l’attacco nei confronti delle istituzioni scientifiche e del contropotere costituito dai media cosiddetti mainstream. Su tale fronte, di guerra dichiarata nei confronti dei “nemici interni”, l’azione di Trump indica una più generale modalità di governo, che potremmo anche chiamare di “populismo autoritario”, ma che s’iscrive, in sostanza, in una concezione neofascista dei rapporti tra potere dei governanti e popolazione. Pur emergendo all’interno delle istituzioni di una democrazia liberale, l’autoritarismo populista alla Trump aspira allo smantellamento puro e semplice dei vincoli legali e dei contropoteri effettivi, sociali e culturali, che prevengono e ostacolano un esercizio dittatoriale del potere. (Spiegherò in una glossa, perché non ho nessun imbarazzo a parlare di neofascismo, e a identificarlo come una tendenza manifestamente presente nell’azione di tutta una serie di capi di governo attuali – da Putin, ovviamente, a Netanyahu o Erdogan – che agiscono, “ufficialmente”, all’interno di regimi più o meno democratici.)

Se nel corso del Novecento, le istituzioni scientifiche (università, laboratori di ricerca, ecc.) sono state sottoposte a critica sociale, e più in generale a una critica delle loro inevitabili matrici ideologiche, ciò non toglie che la libertà accademica e tutta una serie di procedure, collettivamente discusse, di verifica e di prova, hanno permesso alle varie discipline di evolvere, rettificarsi, e creare anche i propri anticorpi nei confronti dei diversi poteri (economici, politici, religiosi, ecc.) che le possono condizionare. Ma questo è vero anche per il “quarto potere”, quello dell’informazione attraverso i media di massa (stampa e televisione). Nella storia della controcultura statunitense degli anni Sessanta e Settanta, ad esempio, i mass media sono rappresentati sia come delle macchine condizionanti e di propaganda, sia come degli strumenti di controllo democratico, in grado di denunciare le derive autoritarie sempre in agguato nelle politiche di governo. (Il caso Watergate rivelato dai giornalisti Woodward e Bernstein del quotidiano nazionale “Washington post” portò alle dimissioni di Richard Nixon dalla presidenza. L’inchiesta cominciò nel 1972, non impedì la rielezione di Nixon, ma lo scandalo che suscitò costrinse alla fine il presidente a dimettersi nel 1974.) Né la ricerca scientifica, né l’attività giornalistica sono di per sé baluardi della democrazia o pratiche al servizio della popolazione, ma lo possono diventare in seguito al diffondersi di una cultura democratica. E in ogni caso, la loro autonomia è sempre stata, almeno in linea di principio, difesa dalla maggioranza della classe politica affermatasi nel Dopoguerra.

.

Il New Deal internazionale e l’affermazione dell’egemonia statunitense

In un libro da poco uscito (Pensare dopo Gaza, Timeo, 2025) e di cui Nazione Indiana ha pubblicato un estratto, Franco Berardi “Bifo” scrive: “Pensare dopo Gaza significa anzitutto riconoscere il fallimento irrimediabile dell’universalismo della ragione e della democrazia, cioè il dissolversi del nucleo stesso della civiltà”. Possiamo essere del tutto d’accordo che il massacro da parte israeliana della popolazione di Gaza e il progetto di pulizia etnica che lo accompagna costituiscano il fallimento completo del progetto dei paesi occidentali e degli Stati Uniti, in particolare, di farsi garanti, politicamente, economicamente, militarmente di un “universalismo della democrazia”, ossia di un diritto internazionale basato su principi democratici. È importante, però, al seguito di una tale affermazione, ricordare due cose: “l’universalismo della democrazia” s’impone in realtà a partire da una provincia specifica del mondo (gli Stati Uniti) e in un periodo storico preciso (dopo il 1945). In altri termini, con l’affermarsi a livello mondiale dell’egemonia statunitense su quella britannica, vi è anche un modello di “democrazia” (la democrazia cosiddetta liberale) interna agli Stati e nelle relazioni “interstatali” (basate sui principi del diritto internazionale) che si diffonde dal centro alla periferia, dal Nord al Sud del mondo. Che ci piaccia o no, questa forma di “democrazia” è storicamente legata alle vicissitudini dell’egemonia degli Stati Uniti, e non è un caso che, proprio questo paese, oggi la ritenga “sacrificabile”, dal momento che la sua supremazia mondiale è messa in discussione, almeno sul piano economico, sociale e culturale.

Mi riferisco qui al lavoro che Giovanni Arrighi e altri studiosi del capitalismo hanno realizzato intorno alla nozione di “economia-mondo” e alla sua evoluzione storica in relazione alla teoria dei cicli egemonici. Per quel che m’interessa qui mettere in luce è sufficiente rinviare a un libro che è stato recentemente ripubblicato: Caos e governo del mondo. Come cambiano le egemonie e gli equilibri planetari, a firma di Arrighi e Beverly J. Silver. Nel 2024, Mimesis ha reso disponibile l’edizione italiana di questo lavoro apparso per la prima volta negli Stai Uniti nel 1999. Non ho intenzione di addentrarmi né nell’armamentario teorico-metodologico di Giovanni Arrighi né nella presentazione generale del libro appena citato. È sufficiente ricordare che, in controtendenza rispetto a quanto decantavano gli analisti di geopolitica in quella fine secolo (le Torri gemelle svettavano ancora solidamente nel cuore di Manhattan), i due autori annunciano i rischi di caos sistemico che sono inerenti alla perdita di egemonia delle superpotenza statunitense, nel momento stesso in cui essa sembra trionfare su qualsiasi altra nazione e modello politico-economico del pianeta.

La perdita di egemonia ovviamente non significa un indebolimento immediato della supremazia militare degli Stati Uniti. Per Gramsci, l’egemonia è quel sovrappiù di potere che un gruppo sociale dominante può accaparrarsi, quando convince che il perseguimento dei propri interessi favorisce anche gli interessi dei gruppi subordinati. Quando questa credenza viene meno nei gruppi subordinati, si ha un “dominio senza egemonia”. Il gruppo dominante s’impone sul resto della società in virtù esclusivamente della sua forza. Nel contesto dell’economia-mondo e della leadership internazionale, l’applicazione di tale teoria permette di descrivere come uno Stato riesca a persuadere gli altri non solo della sua maggiore forza (economica, militare), ma anche dei vantaggi “universali” che una sua leadership garantirebbe. Così Arrighi e Silver: “il termine ‘leadership’ è usato per descrivere il fatto che uno stato dominante guidi il sistema in una direzione voluta, e che sia opinione comune che facendo ciò persegua un interesse generale”[1].

Quando, dopo la Seconda Guerra Mondiale, gli Stati Uniti soppiantano l’Europa e in particolare il Regno Unito nella “guida” del mondo, non lo fanno vendendo il semplice “sogno americano”, come pacchetto puramente inconsistente di illusioni. Se il sogno è stato venduto per almeno mezzo secolo, ciò vuol dire che esso riposava su qualche elemento concreto. Il sogno, in effetti, è accompagnato da alcune importanti istruzioni per l’uso, istruzioni che gli stessi Stati Uniti applicano in casa loro e s’impegnano ad applicare nei paesi che accolgono quel medesimo sogno. “L’esatta natura della riforma globale sostenuta dagli Stati Uniti fu molto influenzata dall’esperienza del New Deal. Il cuore della ‘filosofia’ del New Deal ‘stava nel fatto che solo un governo forte, benigno e tecnico poteva assicurare al popolo ordine, sicurezza e giustizia’ (Schurmann 1980, p. 56)’”[2].

Potremmo notare, rispetto alla citazione di Franz Schurmann, che il governo Trump 2 si presenta come debole (alcuni suoi decreti sono immediatamente ostacolati dalla giustizia a e dalla stessa amministrazione americana), malevolo (colpisce esplicitamente alcuni gruppi sociali che fanno parte della popolazione) e incompetente (l’équipe di governo ha già suscitato scandalo per attitudini dilettantesche e persino rischiose sul piano della sicurezza nazionale). Ma questo rovesciamento di attitudine è altrettanto palese sul piano della politica estera: minacce di estensioni territoriali, indebolimento o tradimento delle alleanze storiche, rappresaglie commerciali per trionfare nella partita della competizione mondiale. La classe politica che si è schierata con Trump ha preso atto che non solo il “New Deal” non è più realizzabile né a livello nazionale né a livello globale (la competizione sui mercati mondiali non lo permette, a fronte, per altro, di nuovi sfidanti), ma anche la riserva di “credibilità” in una guida statunitense del mondo considerata come “vantaggiosa” per altri Stati (del Nord o del Sud) si è del tutto consumata. Il sogno americano, una volta che le istruzioni per l’uso si sono rivelate inservibili o anacronistiche, appare come una pura illusione, un’insopportabile impostura. Se questa è la situazione del paese, allora i trumpiani si dicono che il governo dentro e fuori casa si farà con la pura forza: la minaccia poliziesca o quella militare.

.

Meno scienza e giornalismo, più Intelligenza Artificiale e piattaforme

Il secolo americano si aprì sullo sfacelo che il fascismo e la guerra mondiale avevano prodotto sia sulla borghesia capitalistica sia sulla popolazione dei lavoratori. A ciò si aggiungevano le tensioni non certo sopite che la rivoluzione comunista continuava a produrre nel mondo attraverso la sua portavoce principale, ossia l’Unione Sovietica. È solo in virtù di tale sfacelo, che le classi capitalistiche riconobbero l’utilità di tutta una serie di istituzioni scientifiche e giuridiche. Queste ultime potevano agire come elementi “risolutori”, sia sul piano delle politiche tra Stati (evitando nuove guerre mondiali) sia su quello delle politiche tra classi (evitando nuove rivoluzioni). Così Arrighi e Silver:

L’esperienza del New Deal non insegnò ai politici statunitensi soltanto l’importanza di un governo interventista; suggerì anche quale tipo di istituzioni governative fosse più adatto a disinnescare questioni sociali e politiche esplosive. La soluzione istituzionale preferita dal New Deal interno fu l’agenzia regolatrice “neutrale”, che reinterpreta i conflitti sociali e politici come problemi tecnici di efficienza e produttività. A livello globale, analogamente, gli Stati Uniti sostennero la proliferazione di organizzazioni regolatrici internazionali “neutrali” finalizzate ad affrontare una pletora di problemi sociali e politici potenzialmente esplosivi.[3]

Siamo alle origini, quindi, di quella che si chiama tecnocrazia, e che all’inizio del XXI secolo è diventata l’alternativa “di sinistra” all’autoritarismo populista, pronto scivolare verso il neofascismo. Fin dall’inizio – Arrighi e Silver lo ricordano – la “sinistra istituzionale”, ossia quella “responsabile” e non rivoluzionaria, è associata al nuovo patto tra capitale e lavoro istituito dal New Deal. E ancora oggi è la sinistra, negli Stati Uniti e in Europa, a difendere quel modello di sviluppo e di rapporti tra governo della società e saperi scientifici. Il problema, però, risiedeva (e risiede) a monte del sogno americano, e stava nella sua fisionomia specifica, non tanto e non solo nelle sue “istruzioni per l’uso”. Il New Deal e la tecnocrazia potevano funzionare fintantoché si applicavano alla classe operaia bianca e maschile del Nord del mondo e alle eventuali élites del Sud del mondo. La fine dell’egemonia era già inscritta nel tipo di progetto egemonico che gli Stati Uniti avevano avviato nel Dopoguerra:

Abbandonando la promessa egemonica dell’universalizzazione del sogno americano, l’élite statunitense dominante non ha fatto che ammettere che la promessa era ingannevole. Come dice [Immanuel] Wallerstein, il capitalismo mondiale, così come è attualmente organizzato, non può soddisfare simultaneamente ‘le richieste combinate del terzo mondo (relativamente poco a persona, ma per molte persone) e della classe lavoratrice occidentale (relativamente poche persone, ma molto a persona)’.[4]

A rafforzare la constatazione di Wallerstein, si è aggiunta la crisi climatica, nel momento in cui le istituzioni scientifiche sono finalmente uscite dalla condizione di pura neutralità, per reclamare delle azioni da parte della comunità internazionale. In altri termini, non soltanto il sogno americano è irrealizzabile a fronte delle diseguaglianze economiche e sociali che separano i paesi del Nord da quelli del Sud del mondo (e la considerazione del lavoro maschile rispetto a quello femminile), ma esso non è comunque ecologicamente (o climaticamente) sostenibile. Il vicolo cieco è doppio. E questa consapevolezza la dobbiamo alla prima conferenza mondiale sul clima di Ginevra del 1979, dove gli scienziati di più di cinquanta nazioni si sono trovati unanimemente d’accordo sulla necessità di prevedere e prevenire i cambiamenti climatici che dipendessero dall’attività umana e i cui effetti fossero negativi per il benessere dell’umanità. Da allora sappiamo che il sogno americano di un “consumo mondiale di massa” è impossibile, senza condurre a catastrofi che potrebbero avere una portata molto superiore a quelle della Seconda Guerra Mondiale. Ma sappiamo anche che la lotta per preservare il consumo di massa nei soli paesi del Nord del mondo, non si limiterà a perpetrare le disuguaglianze attuali, ma le aggraverà di molto. In un tale contesto, è chiaro che il negazionismo e lo scetticismo climatico sono una componente ideologica fondamentale del “dominio senza egemonia” dell’era Trump 2.

Il modello “tecnocratico”, ossia l’idea che la scienza potesse svilupparsi in modo autonomo e interagire con le decisioni politiche dei governanti, è oggi abbandonato, perché venendo meno “il sogno” universalista, vengono meno anche “le istruzioni per l’uso” (lo sviluppo dei saperi per risolvere conflitti e problemi). D’un tratto, gli stessi scienziati statunitensi realizzano che il loro modello di scienza è frutto di specifiche circostanze storiche e ideologiche. Il 31 marzo, 1900 scienziati hanno firmato un appello pubblico (Public Statement on Supporting Science for the Benefit of All Citizens – Documenti Google), volto a denunciare lo smantellamento delle istituzioni scientifiche volute dalla nuova presidenza. Scrivono:

Per oltre 80 anni, saggi investimenti da parte del governo degli Stati Uniti hanno costruito l’impresa di ricerca della nazione, rendendola invidiabile nel mondo intero. Sorprendentemente, l’amministrazione Trump sta destabilizzando questa impresa, tagliando i fondi per la ricerca, licenziando migliaia di scienziati, eliminando l’accesso pubblico ai dati scientifici e facendo pressione sui ricercatori affinché modifichino o abbandonino il loro lavoro per motivi ideologici.

Non è un caso, che gli scienziati oggi parlino di una continuità progettuale durata 80 anni, ossia risalente a quel New Deal avviato nel Dopoguerra. I licenziamenti massici di funzionari e ricercatori (siamo nell’ordine delle migliaia), assieme ai tagli sui finanziamenti delle università e delle agenzia statali, produrranno conseguenze gravi e difficilmente calcolabili, e non solo per gli Stati Uniti. Una delle agenzie più colpite è la NOAA, l’Amministrazione nazionale per l’oceano e l’atmosfera, che svolge compiti di sorveglianza climatica. La radicalità di Trump non ha precedenti. Fino a oggi, i conservatori guardavano con grande sospetto l’universo delle scienze sociali, accusato di rinunciare alla neutralità scientifica per ideali dubbi e perniciosi come l’uguaglianza sociale, la parità tra i sessi, l’interesse per le minoranze, ecc. E l’offensiva di Trump si è subito diretta contro questo settore della ricerca, attraverso la messa all’indice di circa 700 parole chiave, che sarebbero la spia dell’ideologia “woke” soggiacente ai programmi di studio. Ma nelle parole incluse nella lista oltre ad esserci “diversità”, “genere”, “trauma”, “donna”, “segregazione”, troviamo anche “cambiamento climatico”, “biais [nel senso di distorsione] implicito”, “energia pulita”, ecc. Le conseguenze riguardano anche programmi legati all’epidemiologia o al controllo delle specie invasive nell’ambiente. Per il presidente e i suoi seguaci tutta la scienza, sia quella sull’uomo sia quella sulla “natura”, va subordinata alle esigenze della sua politica estrattiva (“drill, baby, drill”). D’altra parte, egli ha già ripetuto più volte che il riscaldamento climatico è un’invenzione cinese, per rallentare nei paesi occidentali la crescita economica.

Bruno Latour, in un libro del 2017, aveva già individuato la concezione di fondo del gruppo sociale che si riconosce in Trump. In Où atterir ? Comment s’orienter en politique (Dove atterrare? Come orientarsi in politica), uscito per La Découverte, scriveva:

Per la prima volta, un movimento di grande ampiezza non pretende più di affrontare seriamente le realtà geopolitiche, ma si situa esplicitamente al di fuori di tutti i vincoli, letteralmente offshore – come i paradisi fiscali. Ciò che conta prima di tutto, è di non dover condividere con gli altri un mondo, che sappiamo non sarà mai più comune.[5]

Il neofascismo ha quindi ha che fare con due movimenti congiunti: la secessione dei ricchi, che pretendono di godersi il “fiore” del pianeta e delle risorse in esso custodite, e la negazione delle prove di realtà, che potrebbero mostrare come non soltanto questo progetto è iniquo socialmente, ma anche catastrofico sul piano ambientale. Si potrebbe pensare che un tale progetto sia alla lunga condannato, perché – salvo mettere Marte a disposizione – i ricchi di domani si troveranno seduti su un ramo ampiamente segato. In realtà, il progetto è fin dall’inizio irrealistico: una società, anche molto meno complessa della nostra, non può durare 30 giorni senza precipitare nel caos, se una eterogenea popolazione sociale fatta di giovani e meno giovani, donne e uomini, lavoratori qualificati e non qualificati, autoctoni e immigrati, miliardari e poveracci, non la manda avanti e la mantiene in piedi giornalmente, con lavoro remunerato (poco o tanto) e attività non remunerata. La secessione dei ricchi può funzionare realisticamente solo se riesce a reintrodurre un regime schiavistico non metaforico, secondo il vecchio stile coloniale. Ma ottanta anni di democrazia, seppure limitata, hanno diseducato gli spiriti, per cui non ci sono più gli schiavi di una volta: ci sono riottosi immigrati illegali, che alla fine è più semplice deportare che controllare. Le donne sono certo un altro grossissimo problema: nel corso soprattutto della seconda metà del Novecento, le quote di forza-lavoro femminile sono aumentate dappertutto, dal momento che il capitale andava in cerca di manodopera a basso costo. E questo fenomeno si è accompagnato con quello increscioso del femminismo. Insomma, è chiaro che la secessione dei ricchi rischia di essere un progetto chimerico. Nonostante tutti gli sforzi per realizzare delle perfette gated community, c’è sempre un povero che rientra dalla finestra, perché c’è da pulire il cesso, tagliare l’erba, aggiustare le telecamere di sorveglianza.

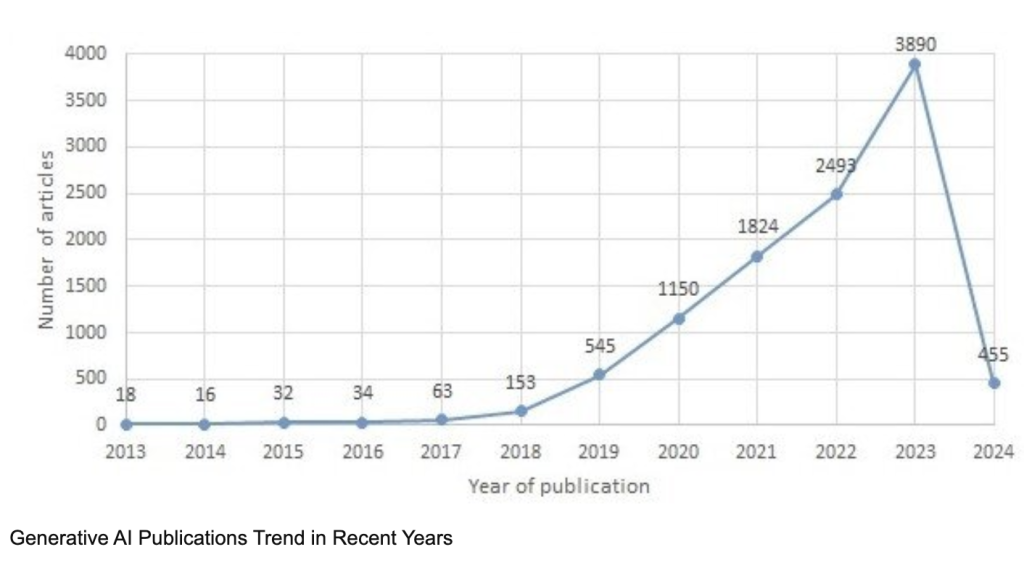

Bisogna inserire ora una terza componente per illustrare appieno il sogno neofascista che anima Trump e i suoi sostenitori: l’intelligenza artificiale. I soldi che Trump sottrae alla scienza, sospetta di fornire prove di realtà, li dirige, attraverso investimenti privati, nello sviluppo dell’Intelligenza artificiale (il piano “Stargate” prevede l’investimento di 500 miliardi di dollari nei prossimi quattro anni per realizzare le infrastrutture che supporteranno i progressi nel campo dell’IA). E ha ben ragione: se si hanno piani irrealistici e catastrofici come la secessione dei ricchi, attraverso il consumo “per pochi” dell’intero pianeta, meglio dotarsi di schiavi “affidabili”. E su questo punto, almeno, Trump conserva un’innegabile lucidità: nonostante tutti siano intenti a elucubrare sul giorno in cui lo scenario Matrix si realizzerà, il presidente conosce uno per uno gli imprenditori che tengono la macchina dalla parte del manico (OpenI, Oracle, Microsoft, ecc.). L’IA, almeno per ora, ha dei padroni certi e precisi. E un giorno robottini docili potranno pulire i cessi, tagliare il prato e aggiustare le telecamere di sorveglianza, senza che mano di povero, di lavoratore o lavoratrice non qualificata, intervenga. L’obiettivo ultimo dell’intelligenza artificiale generale forse non è un super Einstein, che mi aiuti a investire in modo più fruttuoso qualche milione di euro nel mercato azionario mondiale o un super oncologo che mi liberi genialmente da un tumore maligno, ma una super Esmeralda che gestisca con efficacia assoluta tutti i miei bisogni e capricci domestici, quelli sessuali inclusi ça va sans dire.

Disorganizzata la scienza, rimane da screditare il contropotere giornalistico dei media mainstream, che negli Stati Uniti, ricordiamolo, sono molto meno docili, prudenti e filogovernativi di molta stampa e TV europea. Anche su questo terreno Trump ha degli alleati “oggettivi”: le piattaforme e i social network che hanno aperto la strada a nuove forme di propaganda. Queste si basano su di un presupposto tipicamente populista: se i media di massa nascondono a volte delle cose, se mentono su alcune questioni (e non c’è dubbio, che sia così), allora i media di massa mentono sempre, nascondono tutto. La verità va cercata altrove, presso coloro che hanno il coraggio di gridarla e che ne sono i testimoni diretti. Qualsiasi sentore di mediazione, di articolazione discorsiva, di cautela, di pretesa neutralità e di messa a distanza del proprio oggetto d’interesse, viene percepito come la spia di una verità “debole”, poco affidabile. Più, invece, i propositi sono difesi violentemente, più sono autentici. Più l’opinione personale si esprime libera dal regime complesso della prova e dell’indagine, più essa è vicina al cuore pulsante della verità. In questo nuovo scenario, che vede prevalere l’intensità della comunicazione sull’ampiezza dell’informazione, l’estrema destra trionfa, favorita dagli algoritmi, dalla mancanza di moderazione, dall’uso spregiudicato dell’intelligenza artificiale. È la stessa Media Matters for America a confermarlo, una ONG statunitense fondata nel 2004. Uno studio recente ha sottolineato che alla propaganda più faziosa e apertamente politica, l’estrema destra ne affianca una più subdola, portata avanti da personalità che realizzano video, podcasts, trasmissioni di vario tipo in rete non apertamente politiche, ma sportive e d’intrattenimento. Esistono anche quelle orientate a sinistra, ma l’estrema destra vince in modo evidente la battaglia delle cifre. Essa raggiunge un numero molto maggiore di followers.

In questi giorni, esimi economisti si sforzano di trovare o meno una coerenza nello scontro tra Trump e il resto del mondo sui dazi doganali. Quanto alla battaglia contro la ricerca scientifica e il giornalismo, essa presenta una rara coerenza. In ogni caso, nell’era (molto traballante) del “dominio senza egemonia” la tecnocrazia e la fabbricazione del consenso sono lussi che l’impero in declino non si può più permettere. La scommessa è la secessione dei ricchi verso un pianeta solo per loro. Ma perché il piano abbia successo, bisognerebbe che i poveri si limitassero, come fanno in parte ora, a sbranarsi fra di loro o a restare a casa impauriti di perdere quel poco di terreno che si sentono ancora sotto i piedi. Non è detto, però, che questo continui ad accadere. Non è detto che i movimenti sociali di contestazione, come hanno già fatto nel corso del Novecento, non siano in grado di guastare il delirio dei nuovi fascisti.

[1] Giovanni Arrighi, Beverly J. Silver, Caos e governo del mondo, introduzione al testo di S. Mezzadra, nota al testo di A. Arrighi, Mimesis, 2024 (1999), p. 57.

[2] Idem, p. 263.

[3] Idem, p. 266.

[4] Idem, p. 278.

[5] Bruno Latour, Où atterir ? Comment s’orienter en politique, La Découverte, 2017, p. 51.

*

Glossa sul “neofascismo”

Molti si lamentano dell’affievolirsi, nella cultura italiana, dello spirito antifascista che è inscritto nella nostra costituzione e che dovrebbe aver orientato il progetto di società, in Italia, nel Dopoguerra. Altri, in seguito a questa constatazione, hanno concluso che l’antifascismo è sorpassato, è una postura nostalgica o anacronistica. In principio è bene essere antifascisti, ma i problemi attuali poco c’entrano con il passato storico, con le vicende del Ventennio fascista. Quindi richiamarsi a quel fascismo, oggi, non ha vero impatto, né mobilita delle forze vive. È una strana concezione dell’antifascismo, in quanto lo vede in un’ottica fondamentalmente retrospettiva. Io non comprendo perché l’antifascismo inscritto nella nostra Costituzione democratica dovrebbe avere senso solo nei riguardi di una minaccia fascista che prendesse le stesse forme del fascismo italiano del Ventennio. Ho avuto una discussione proprio qui, su NI, con Giorgio Mascitelli intorno a questo punto. E continuo a sostenere che l’antifascismo dev’essere retrospettivo (lavoro di memoria sulla nostra storia nazionale) e prospettivo, ossia capace di guardare alle forme di regime antidemocratico, che possono emergere all’interno delle nostre democrazie incompiute e limitate, ma comunque democrazie. (Non affronto qui il discorso del rapporto tra oligarchia e democrazia. Alcune cose fondamentali sono state dette in proposito da Jacques Rancière in un libro del 2005, intitolato La haine de la démocratie (La Fabrique). Le oligarchie del Nord del mondo devono fare costantemente i conti con un progetto democratico, che s’incarna in una cultura diffusa e in una serie di lotte sociali che a quella cultura fanno riferimento e che, nello stesso tempo, ridefiniscono continuamente.)

Tornando a Trump: una spia della tendenza neofascista è quella di trasformare chi contesta la sua politica e la sua visione ideologica, in nemici dello Stato e della Nazione, nemici quindi non riconosciuti né come avversari politici né come soggetti sociali legittimi con cui giungere a qualche forma di compromesso. Il nemico è una semplice minaccia da neutralizzare in tutti i modi che la gestione del potere governativo e il monopolio della violenza rendono possibili. I limiti di questa gestione e di questo monopolio non dipendono più, in questo scenario, dalle istituzioni o dalle leggi, ma dalla semplice volontà del capo e dei suoi accoliti.

banco salumeria

in piedi tutta la notte per tradurre un pezzo su commissione

inventato un costo al servizio

per il C1 inglese promesso ma ho mentito nel cv.

pazienza: il suggerimento era di gonfiare un po’.

intanto il futuro, il piano che va scelto:

un dottorato, un lavoro d’ufficio chissà, il freelance lo hai già sperimentato

basterebbe finire tutto almeno con un minimo di senso:

Serviamo il numero 84, sento solo dire dal commesso

androidi

di cosa parliamo quando parliamo

di lavoro,

un passo avanti e uno indietro il piano del futuro

contraddicendoci.

con l’incrocio delle agende è facile mentirsi,

facile il falso in bilancio della giornata.

si va per tentativi ed errori dopotutto,

quello che conta è non fermarsi

anche a casa davanti alla cena alla tivvù al cell

a una qualsiasi immagine codificata:

fissare tutto come una cometa immobile che ci dica dove stiamo andando

banco salumeria

in piedi tutta la notte per tradurre un pezzo su commissione

inventato un costo al servizio

per il C1 inglese promesso ma ho mentito nel cv.

pazienza: il suggerimento era di gonfiare un po’.

intanto il futuro, il piano che va scelto:

un dottorato, un lavoro d’ufficio chissà, il freelance lo hai già sperimentato

basterebbe finire tutto almeno con un minimo di senso:

Serviamo il numero 84, sento solo dire dal commesso

androidi

di cosa parliamo quando parliamo

di lavoro,

un passo avanti e uno indietro il piano del futuro

contraddicendoci.

con l’incrocio delle agende è facile mentirsi,

facile il falso in bilancio della giornata.

si va per tentativi ed errori dopotutto,

quello che conta è non fermarsi

anche a casa davanti alla cena alla tivvù al cell

a una qualsiasi immagine codificata:

fissare tutto come una cometa immobile che ci dica dove stiamo andando

ph. Luigi Ghirri, Viva il 25 aprile ! (Modena, 1978)

ph. Luigi Ghirri, Viva il 25 aprile ! (Modena, 1978)