di Fabrizio Bajec

.

Stiamo arrivando

con i teloni le mani alzate

e una nuova costituzione

Stiamo arrivando

da ogni angolo di Paname-ville

sobborghi dalle campagne

con le casse le banderuole

di Fabrizio Bajec

.

Stiamo arrivando

con i teloni le mani alzate

e una nuova costituzione

Stiamo arrivando

da ogni angolo di Paname-ville

sobborghi dalle campagne

con le casse le banderuole

di Mauro Baldrati

Nel fiume Lepre c’è la “buca di Filippi”, un punto dove l’acqua è profonda e si può nuotare. Qui siamo sempre una ventina di bambini e di ragazzi già sviluppati tutto il giorno a fare bagni, lotte, immersioni, tuffi, a pescare “a manaccia”. Ci sono due posizioni per i tuffi, un grosso sasso che sporge dall’acqua per mezzo metro e un punto della sponda alto un metro e mezzo. Noi ragazzini ci tuffiamo dal sasso, mentre i ragazzi già sviluppati, e anche quelli abbastanza sviluppati, si tuffano dal punto più alto. E’ raro che un ragazzino si tuffi dal punto più alto, e se lo fa si butta sempre coi piedi. I ragazzi sviluppati, invece, si buttano anche dal sasso. I ragazzi sviluppati comunque, a parte qualche eccezione, si tuffano sempre di testa.

Nel fiume Lepre c’è la “buca di Filippi”, un punto dove l’acqua è profonda e si può nuotare. Qui siamo sempre una ventina di bambini e di ragazzi già sviluppati tutto il giorno a fare bagni, lotte, immersioni, tuffi, a pescare “a manaccia”. Ci sono due posizioni per i tuffi, un grosso sasso che sporge dall’acqua per mezzo metro e un punto della sponda alto un metro e mezzo. Noi ragazzini ci tuffiamo dal sasso, mentre i ragazzi già sviluppati, e anche quelli abbastanza sviluppati, si tuffano dal punto più alto. E’ raro che un ragazzino si tuffi dal punto più alto, e se lo fa si butta sempre coi piedi. I ragazzi sviluppati, invece, si buttano anche dal sasso. I ragazzi sviluppati comunque, a parte qualche eccezione, si tuffano sempre di testa.

Noi ragazzini guardiamo spesso i pipiricchi dei ragazzi sviluppati. Guardiamo la loro sacchetta scura, i peli folti sul pube. Poi controlliamo i nostri piccoli pipiricchi senza l’ombra di un pelo, o nel migliore dei casi qualche pelucco isolato. C’è qualcuno a cui stanno spuntando i primi ciuffi, ma la sacchetta non è ancora diventata scura. Noi questi bambini-ragazzi non li invidiamo, perché fanno i gradassi ma sono ancora molto indietro nello sviluppo. Invece giriamo intorno ai ragazzi completamente sviluppati, che sono i padroni assoluti del territorio. Tra di loro ci sono dei prepotenti, dei violenti, ma in complesso ci lasciano stare perché noi siamo molti, e loro pochi. Sono e restano i padroni, possono mandare via un ragazzino da un sasso se vogliono tuffarsi, mandarlo via se gli interessa il suo posto al sole, ma alla fine ci lasciano vivere, non sono dei tiranni. Alcuni sono dalla nostra parte, ci proteggono dagli attacchi esterni. Se per esempio alla buca di Filippi arriva qualche ragazzo sviluppato particolarmente prepotente, in vena di maltrattare qualcuno di noi senza motivo, se la deve vedere con qualche ragazzo sviluppato nostro protettore, che è disposto a lottare anche duramente per mantenere il controllo del territorio.

Tra i ragazzi sviluppati che vengono da fuori c’è il Corsarino, che è chiamato così perché i suoi genitori gli hanno comprato un Moto Morini Corsarino e lui ne va particolarmente fiero. E’ un tipo duro, solido, muscoloso. Ma è anche piccolo di testa, sembra che si trovi meglio con noi che con gli altri ragazzi sviluppati come lui. Fa lo sbruffone, ma si sente che è un po’ stupidottero. Non gode di molta stima, ma è temuto perché ha un fisico muscoloso, più potente degli altri ragazzi sviluppati. Potrebbero prenderlo in giro perché è più debole dentro, ma non lo fanno perché è forte fuori.

Il Corsarino non viene quasi mai alla buca di Filippi perché il suo ritrovo è la buca di Lolli, dall’altra parte del fiume rispetto al paese. E’ un posto che a me non piace perché il fondo è fangoso con le alghe mentre qui alla buca di Filippi c’è la sabbia.

Io il Corsarino non lo sopporto. Anzi, lo odio. Un giorno ero alle giostre e c’erano dei ragazzi che parlavano di certe belle ragazze. C’era anche il Corsarino che si è inserito nella discussione e a un certo punto salta su e fa: “C’è della gente che se ne è fatte un sacco e una sporta di gnette pensando a una sposa imperiale che va a fare la spesa da Gucci”, e si mette a guardarmi fisso. Io allora ho capito senza ombra di dubbio che stava parlando di mia madre. Infatti la mamma va sempre a fare la spesa da Gucci il droghiere. Mi sono sentito esplodere di rabbia e di impotenza. Il Corsarino ha rincarato la dose, ha detto: “C’è della gente che quando la vede passare questa sposa diventa matta e va subito a farsene un bigoncio così.” Per fortuna gli altri non hanno capito niente, ma io avrei voluto distruggerlo, bruciarlo vivo, ma cosa potevo fare contro quel gigante che mi avrebbe disfatto come un calzino? Me ne sono andato con lo stomaco pieno di pezzi di ghiaccio, distrutto per la mia vigliaccheria mentre il Corsarino, a voce alta, continuava a ripetere le sue nefandezze.

Arriva col suo motorino, si mette subito nudo e scende baldanzoso la sponda del fiume. Si ferma nel punto da tuffi alto, lancia occhiate spavalde intorno a sé e dice: “Allora? Dov’è che ci si tuffa qua? E’ lì?” e indica un punto alla sua destra. Io sono in acqua e sembro immerso fino alle orecchie, in realtà sono seduto sul ciglio della buca. Il punto che ha indicato il Corsarino è basso, l’acqua arriva appena sopra al ginocchio. D’altronde il fondo non si vede, perché l’acqua del Lepre è sempre torbida. Il Corsarino dice: “E’ lì che ci si tuffa, no?”, e guarda me. Io sono l’unico in bagno da quelle parti, gli altri stanno nuotando nella buca, o sono stesi sulla sabbia a prendere il sole. Annuisco, gli dico che il punto è quello. Allora Il Corsarino alza le braccia come un campione di tuffi, dice “vai” e si butta di testa. Plana sull’acqua, entra con le braccia, si sente il tonfo e il Corsarino si abbatte con le mani e con la testa sul fondale basso di sabbia. Vedo il suo corpo, che non è entrato in acqua neanche per metà, che rimbalza quando la testa colpisce il fondo. Il Corsarino scalcia, si contorce poi galleggia inerte sull’acqua, con una gamba che si muove e l’altra no. Un paio di bambini e di ragazzi, che hanno assistito alla scena, indicano il corpo e scoppiano in una risata. Ma qualcuno balza in piedi e corre verso Il Corsarino con la faccia sott’acqua. Io non mi muovo, lo guardo galleggiare con la gamba che scalcia alzando piccoli spruzzi.

Lo tirano a riva e lo rivoltano a pancia in alto. E’ svenuto, ha la bocca aperta e continua a muovere la gamba. I bambini e i ragazzi continuano a ridere, si buttano a terra e si tengono la pancia con le mani mentre ridono. Ma gli altri, alcuni ragazzi sviluppati in particolare, sembrano preoccupati. “Sei matto” dice uno, “gli hai detto di tuffarsi nell’acqua bassa.” Io guardo il Corsarino e penso che forse è morto, o forse no. La gamba scalcia, gli esce acqua dalla bocca. Il ragazzo dice “te Toni sei matto”, e lo tocca sul collo. Gli altri ridono e si tengono la pancia. Forse il Corsarino rinviene, si muove, apre gli occhi. Geme, si lamenta. Io non ho fatto nulla. Era lui che voleva buttarsi in quel punto, continuava a dire “è quello il punto, no?” E io gli ho detto che il punto era quello. Che ne sapevo che si sarebbe buttato di testa? Noi da lì ci buttiamo sempre di piedi!

Lo guardo che rinviene, geme, sputa acqua, viene da ridere anche a me e mi tuffo nella buca a nuotare.

NdR: questo riportato è il capitolo “Tutti al fiume” di “Avventure di un teppista”, di Mauro Baldrati, Transeuropa, 2016

di Antonio Montefusco

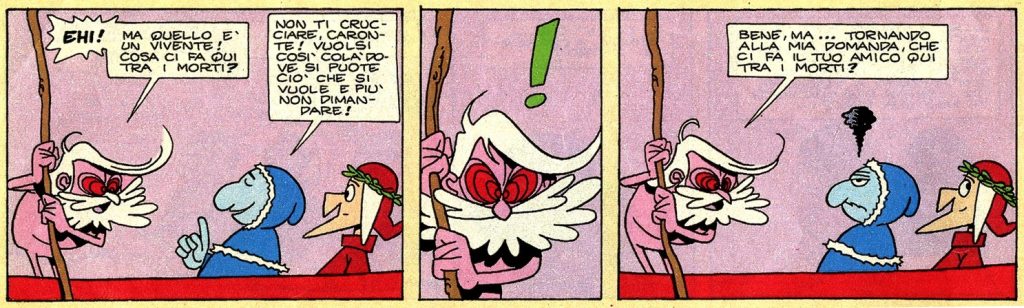

M. Toninelli, Dante, La Divina Commedia a fumetti, 2015

[Qui la prima parte di questo contributo]

4. L’intreccio mortale tra Stato Nazione e Lingua è, si sa bene, un’invenzione: si tratta di un paradigma che si è intrecciato con l’idea di progresso tecnologico, e ha, talvolta, sforato il limite della dialettofobia. Ma se il Risorgimento, e in generale la cultura ottocentesca, ha incorporato l’intreccio come costitutivo dei nuovi spazi di indipendenza, è evidente che in Italia l’intreccio tra questioni linguistiche, problemi letterari e ossessioni politiche, sono assai difficili da sbrogliare. Nella forza normativa del De vulgari dantesco è presente una spinta – scoperta molto tardi in una maniera piena di fraintendimenti, com’è noto – la precisa individuazione dell’istituzione (la curia, la corte, la città di Firenze, la nazione) come elemento di ordinamento linguistico. Questo gesto anticipatore del giacobinismo linguistico, però, convive non solo con l’incompiutezza (il De vulgari eloquentia non fu mai terminato) ma anche con una prassi linguistica del tutto opposta nella Divina Commedia. Il paesaggio letterario italiano si disegna come un campo di tensioni irrisolto, nel quale l’artificialità del progetto nazionale si fonda su un ancora più artificiale progetto linguistico, che cova in sé le controspinte alla monoliticità della lingua. La celebre linea Dante-Gadda è stata un pungolo eversivo, che ha contribuito a fare della storia italiana l’esempio di una modernità linguistica alternativa. Vale la pena di chiedersi se questa constatazione si debba limitare al quadro letterario, o invece abbia influenzato la realtà dei parlanti della nostra epoca. A mio parere, la risposta è affermativa.

Bisogna ricordare che i linguisti, e in particolare, i sociolinguisti non credono all’esistenza di spazi “monolingui”: la situazione di un territorio in cui si parla una sola lingua è sempre meno una realtà e sempre più un’utopia che non resiste all’usura dell’analisi diretta. Allo stesso tempo, quella spinta all’unificazione e standardizzazione che Pasolini descriveva come incipiente morte dei dialetti, in realtà non si è verificata: quello che è successo, invece, negli ultimi anni è un deciso percorso di acclimatazione del dialetto accanto alla lingua standard come strumento di ampliamento delle risorse stilistiche ma anche semantiche. Questa tendenza alla compresenza del dialetto come integrazione dell’italiano è molto significativa (si vedano soprattutto le ricerche di Sobrero a proposito del post-italiano). Allo stesso tempo, gli studi sull’immigrazione dimostrano che le comunità straniere hanno, in Italia, una fortissima propensione all’integrazione linguistica, addirittura limitando l’uso dell’interlingua intermedia alla fase di apprendimento: non sembrano, per ora, crearsi dei pidgin (Matteo Gomellini and Cormac Ó Gráda, Outward and Inward Migrations, 2010: consultabile on-line https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni-storia/2011-0008/QESn_08.pdf).

Ciò significa che è molto difficile concepire, per ora, fenomeni di creolizzazione e métissage in un contesto di migrazione come quello italiano, dove le provenienze sono le più disparate (sono attestate più di 200 origini differenti); bisognerà forse aspettare le seconde generazioni per vedere lo sgonfiamento di meccanismi di prestigio culturale che hanno le loro conseguenze anche sul linguaggio; e tuttavia, il quadro linguistico italiano sembrerebbe meno affetto da una tendenza oppressiva e coloniale di ritorno come quella francese ma semmai intrinsecamente plurilingue –in senso spiccatamente linguistico e non solo letterario – perché intrinsecamente memore di essere stata, in molti luoghi dell’altrove della migrazione, lingua minore. L’esperienza dell’immigrazione, dunque, praticata dal parlante italofono può assurgere a strumento di ospitalità linguistica se nell’italiano permane uno statuto di lingua materna minore?

5. Il quadro che ho definito sopra – la tensione fra una nazione fondata sulla letteratura e una letteratura intimamente eversiva perché plurilingue – sembra modificarsi oggi. Se si analizza qualche linea della letteratura contemporanea si può trovare un corrispettivo di quanto avviene nel cinema: diminuisce la dialettofobia, e si procede dunque verso un superamento della diglossia gerarchica fra un High Level del linguaggio e un Low level dialettale e verso un più compiuto bilinguismo consapevole. Ma per realizzare questo, si va forse verso un superamento della sperimentazione stilistica che si poteva saggiare in Gadda e altri, dove comunque il pluristilismo è una polemica non priva di tratti elitari (lo può leggere Gadda un immigrato italofono?). Oggi si intravede una apertura dell’italiano a un suo uso “minore” o comunque ospitale. Si tratta della realizzazione e dell’aggiornamento di un’altra linea tradizionale e alternativa della nostra storia intellettuale, che si è incentrata sulla traduzione (da altre lingue) come costruzione di corridoi culturali che puntano a superare barriere e rimossi.

In altri termini, autori-cerniera come Luciano Bianciardi (e in parte, i poeti-traduttori come Fortini e Sereni) assurgono a esempio di attualità più di Pasolini. L’inquietudine di Bianciardi è vissuta nella figura di frontiera del traduttore, essenza del lavoro culturale contemporaneo e della sua riproducibilità: ma anche agente dispersivo del linguaggio letterario conformistico. Non è un caso se sono le traduzioni ad essere le ossessioni notturne del lavoratore intellettuale, che, scrittore ai margini dell’establishement e della lingua, cerca e non trova una pacificazione:

«Certe notti quando non riesco a prendere sonno mi sfilano in processione dinnanzi agli occhi Salvatore Giuliano e le donne artificialmente fecondate, il colonnello Maverick e il generale Sirtori, ciascuno recando una sua parola sorda e irridente, Virginia Oldoini, Carl Solomon, Gad Dov Ygal, la testa mozza del povero Languille, Beverly ragazza di vita, Nikita Kruscev, Teseo, Arthur Sears maniaco sessuale, Peloncillo Jack, Pop operaio anziano alla catena di montaggio, John Kennedy, Percepied, i ganzi di Germaine Necker, il tarsio animale fantasma, la conferenza di Locarno, MonaMara-June e la nana della Cosmococcic Telegraph Company, Albert Budd, il socialista Vandervelde, la legge settantacinque, socialista anche quella, che chiuse le case, Ivan Grozni, la Venere ottentotta, John Whistler al vecchio ponte di Battersea, il sacrificio di capodanno, la faglia, il neutrino, Marx giovane e il Lenin dei taccuini, Sìdi-bel-Abbès, l’Ondulata Otto, Jack Andrus, l’Astronomo Reale, i Cappellani, le Corone e i Giovani Turchi armati di pistole zip, mille idee per aumentare le vendite e Leonardo da Vinci detective ad Amboise. Ciascuno di loro mi ha portato via un pezzo di fegato e tutti insieme mi hanno dannato l’anima, mi hanno stravolto perfino l’infanzia.»

Nella Vita agra il personaggio è un traduttore: e in questa «pisciata» autobiografica, c’è l’inquietudine del Bianciardi storico, della sua collocazione sociale e del nuovo ruolo dell’intellettuale come lavoratore dell’industria culturale; ma c’è anche la proiezione di un lavoro di assimilazione – integrazione di una cultura – Bianciardi traduce soprattutto letteratura anglo-americana – a un’altra: in questo passaggio si spiegano anche la continua duplicità dei personaggi dei romanzi Lavoro culturale e L’integrazione, che solo nella Vita agra, allorquando si rinuncia al progetto di distruzione del torracchione, diventano unitari. Perché la lingua maggiore – l’inglese – si è ormai acclimatata nella lingua minore – italiana; perché il lavoratore-traduttore ha trovato la sua sistemazione pacifica, il suo appartamento e il suo riconoscimento. Il prezzo, però, è altissimo: la condanna al silenzio dell’amico maremmano Tacconi Otello, fornitore dell’esplosivo per l’attentato e voce degli operai della Montecatini, morti nella strage di Ribolla del 1954 che il protagonista voleva vendicare. Ma l’esplosione si trasforma, come noto, in un gioco pirotecnico (qui nella versione filmica di Lizzani):

Niente è più distante dall’ottimismo antifascista dell’impresa di Americana di Vittorini (e Pavese): se là la letteratura americana è «letteratura universale a una lingua sola» capace di trasformare chi arriva dal vecchio mondo in qualcosa di «fresco, nuovo» (Autobiografia. Americanismo non solo per dispetto, in Diario in pubblico, Milano 1957, p. 89), la traduzione in Bianciardi è uno spazio di conflitto; testimonia da dentro la “mutazione”, ne mostra i limiti linguistici. Nella lettera al professore di Grosseto Gaetano Rabiti, Bianciardi ricorda i suoi incubi come incubi di intraducibilità: «dormendo sognavo in inglese e non riuscivo a tradurre quello che avevo sognato» (vedi Corrias, Vita agra di un anarchico, Feltrinelli, diverse edizioni). Nell’immaginare il personaggio-traduttore, infinitamente in bilico tra più mondi – la Maremma dei minatori, la Milano del grattacielo e l’America di Faulkner e Kerouac – Bianciardi trasforma la lingua allo stesso tempo in un terreno di conflitto socio-culturale e in un’allegoria del mondo contemporaneo.

6. Silenzio degli esclusi e dei migranti e usi delle lingue e loro gerarchie sono evidentemente i problemi posti dalla modernizzazione, dallo sviluppo senza progresso. In questo senso, i “dialetti” plurali dei testimoni dell’indagine sulla Milano degli anni ’50 nel volume di Alasia e Montaldi, Milano Corea (recentemente ristampato da Donzelli: memorabile Vermisat, che raccoglie vermi nei fossi per vivere: Mario Brenta vi ha dedicato un film, oggi introvabile) e quelli dei testimoni de La terra del rimorso di De Martino non sono il simbolo dell’arretratezza e dell’ignoranza, ma anche una inconscia ribellione alle scelte di assimilazione che il progresso ha offerto al migrante. Mi pare che, se Pasolini resta prigioniero di una visione tipica degli anni ’50 – lo sviluppo capitalistico permetterà il successo dell’italiano, ma standardizzandolo a danno dei dialetti – prendendo le parti dei perdenti – i dialetti come resti linguistici terzomondisti – la realtà va disegnandosi in maniera più complicata e stratificata. L’italiano, cioè, sembra configurarsi anche come una lingua ospite, di frontiera, intrinsecamente minore e usata continuamente in presenza di altre lingue. Certo: disponibile anche a un uso canonico e “maggiore”, ma sempre a prezzo di una sua stortura identitaria.

Anche nel recente romanzo Adua di Igiaba Scego, che ha lungamente riflettuto sul rimosso del colonialismo nella memoria nazionale, i livelli di lingua sono distinti, e direi non mescolati, ma vissuti sul terreno del conflitto di natura storica e generazionale. Il personaggio del nonno della protagonista è un somalo che usa una lingua materna ancora priva della sua forma scritta: la lingua somala si è grammaticalizzata ed è diventata lingua ufficiale solo in epoca post-coloniale. Il processo di scritturazione del somalo avviene proprio nel momento in cui la nipote, Adua, che usa un romanesco italianizzato, arriva in Italia: qui, femmina nera, diventa oggetto di desiderio in film soft-porno. La figura-chiave di questa epopea linguistico-familiare è Zappe, il padre, traduttore dal somalo all’italiano, che si trova implicato nella guerra fascista in una posizione complessa, in bilico tra il collaborazionismo e il patriottismo, mentre il giovane marito di Adua, Titanic, migrante dell’ultimissima generazione, sembra completamente privo di identità linguistica. In questo gioco di specchi, la caratterizzazione multilingue dell’italiano si predispone a rappresentare il rapporto di dominazione nella coppia Nonno-Adua, mentre il quadro di insubordinazione è rappresentato nella posizione ambigua di Zoppe e di Titanic.

7. Grazie a questa situazione di plurilinguismo costitutivo e caratteristico che può essere considerata come una potenzialità di uso minore anche della lingua maggiore, l’italiano può essere capace di incorporare anche l’esperienza (e)migrante – dell’italiano all’estero – e l’esperienza coloniale – come rimosso di violenza – rendendo la lingua immediatamente un vettore di cambiamento sociale. Su questo piano, più interessante del pluristilismo della linea Dante – Gadda, risulta il superamento delle lingue che Joyce imposta ed elabora in particolare sull’italiano, che egli stesso conosce e pratica. Verissimo che Beckett vede nel lavoro di Joyce una possibile vicinanza con il Dante del De vulgari; ma è anche vero che il progetto del De vulgari non è quello della Commedia, come abbiamo detto. Joyce ha attivamente collaborato alla traduzione italiana di quel monumento realmente plurilingue che fu il Finnegans Wake, di cui l’autore curò anche una parziale traduzione italiana – si tratta, in fondo, di un’auto-traduzione in una lingua non materna. L’operazione si è ripetuta – in forma un po’ diversa – di recente con uno strano e affascinante libro di Jhumpa Lahiri, uscito da poco in Italia, prima in dispense, come si faceva una volta, presso la rivista Internazionale, poi in volume. Jhumpa Lahiri è una scrittrice nata a Londra ma da genitori bengalesi. Risiede a New York da molti anni. La sua scrittura è inglese, la sua lingua materna – quella dell’affetto e del latte,– è bengalese. A un certo punto, in età avanzata, Jhumpa Lahiri, dopo un lungo e talvolta interrotto percorso di apprendimento, decide di imparare l’italiano. Se ne innamora, e decide di scrivere. In altre parole racconta di questo apprendimento adulto, difficile, che è però soprattutto la volontà di trovare un’altra voce:

«In questo periodo mi sento una persona divisa. La mia scrittura non è che una reazione, una risposta alla lettura. Insomma, una specie di dialogo. Le due cose sono strettamente legate, interdipendenti.

Adesso, però, scrivo in una lingua, mentre leggo esclusivamente in un’altra. Sto per ultimare un romanzo, per cui sono per forza immersa nel testo. Non è possibile abbandonare l’inglese. Tuttavia, la mia lingua più forte sembra già dietro di me.

Mi viene in mente Giano bifronte. Due volti che guardano allo stesso tempo il passato e il futuro. L’antico dio della soglia, degli inizi e delle fini. Rappresenta i momenti di transizione. Veglia sui cancelli, sulle porte. Un dio solo romano, che protegge la città. Un’immagine singolare che sto per incontrare ovunque.»

Direi che siamo di fronte a un esempio importante di “mondializzazione” di una lingua. Il fatto che questo processo avvenga con l’italiano è, secondo me, assai significativo. Il contrasto con il francese è evidente: basta pensare a L’analphabéte, in cui Agota Kristoff racconta l’apprendimento del francese come una violenza e un percorso di difficoltà. Viene dunque da chiedersi se non ci sia uno spazio di diaspora e libertà in una cultura – quella italiana – che ha conquistato solo fragilmente un’identità monolingue-nazionale, effimero intervallo in una lunghissima storia, al contrario, spiccatamente plurilingue ed europea.

8. Roberto Esposito è tornato in più sedi a insistere sulle peculiarità specifiche del pensiero italiano della modernità (e si veda almeno Pensiero vivente): sottolineando anche, tra le altre cose, che la filosofia italiana, restando ai margini e all’esterno dello Stato-nazione, resta positivamente al di fuori del quadro concettuale a esso sotteso. Viene da chiedersi se anche la lingua non debba essere considerata sotto questo punto di vista: innanzitutto perché la filosofia, nel pensiero italiano, cerca continuamente un linguaggio diverso da quello tecnicamente filosofico. Le pagine dedicate a De Sanctis da Esposito sono esemplari, perché ne fanno emergere le antinomie, sui due piani del disegno storiografico e della tesi nazionale. Nelle pagine del grande disegnatore del paradigma storiografico della nostra letteratura nazione, è evidente, da una parte, l’emergere di Dante e Leopardi e pochi altri (Machiavelli, per esempio) come elementi luminosi su un fondo d’ombra che delinea un distacco tra letteratura e realtà / vita che è essenziale alla tradizione nazionale: questi grandi scrittori si posizionano su un terreno di incontro tra poesia e filosofia che è rappresentativo dell’estroflessione della scrittura italiana. Dall’altra parte, De Sanctis non smette mai di oscillare tra l’esplorazione entusiasta della tendenza cosmopolita degli autori italiani come elemento positivo e la sua denuncia come punto di debolezza dello sviluppo nazionale. La dialettica tra nazione e deterritorializzazione è presente anche, in maniera irrisolta nelle pagine gramsciane sul popolo italiano come popolo “mondializzato” («Il popolo italiano è quel popolo che “nazionalmente” è più interessato a una moderna forma di cosmopolitismo, non solo l’operaio, ma il contadino e specialmente il contadino meridionale.», Quaderni del carcere, q. 19, § 5) che non a caso cita anche Salza. Un’altra coincidenza inavvertita tra il pensiero di Esposito e il ragionamento di Salza riguarda i “bestioni” vichiani: per il letterato, essi vivono una tendenza alla ricostituzione del senso e della storia grazie alla unificazione linguistica; in Esposito la storia dei “bestioni” costituisce l’esempio più evidente di un pensiero italiano che, rifiutando la tabula rasa e la soggettivazione tipici della French Theory, continua a riflettere sull’origine, costituendosi come pensiero eminentemente storico.

9. In altre parole: è opportuno vagliare la concreta possibilità di una indagine sulla differenza italiana che parta anche dalla lingua e dalla letteratura. Credo che il confronto con la politica linguistica giacobina francese sia, su questo piano, decisiva, e faccia emergere una storia dell’italiano come esempio di modernità linguistica “alternativa”. La cosa non deve sorprendere, perché, com’è noto, nello spazio geopolitico variabile che il Medioevo e l’Età Moderna hanno chiamato Italia, la lingua è stato il terreno di costruzione artificiale di un’unificazione e poi di una statalizzazione “pensata” e artificiale prima che reale. Nel 1861, al varo della prima seduta parlamentare, la lingua ufficiale della principale istituzione del nascente stato italiano era ancora il francese, lingua peraltro della casa regnante, a sua volta dominatrice storicamente di uno stato frontaliero e bilingue.

Per paradosso, la nostra indagine rizomatica ha messo in discussione uno dei capisaldi di questa modernità alternativa, e cioè il pluristilismo. Mi pare di poter affermare che quello specifico contraltare del monolinguismo nazionale si sia andato esaurendo. Il punto di non ritorno può essere indicato in Petrolio di Pasolini, dove l’abiura della polifonia dei romanzi romani degli anni ’50 è anche un superamento della sperimentazione stilistica in direzione di una messa in discussione della struttura letteraria romanzesca. Non è un caso se il romanzo successivo, e in particolare quello postmoderno, sposta la sperimentazione sul linguaggio sul terreno simbolico. Nell’Umberto Eco del Nome della Rosa, l’exploit plurilingue del monaco Salvatore, ex dolciniano e quindi eretico perseguitato, non è altro che una rappresentazione ironica non priva di un sottofondo di critica sociale sull’irrapresentabilità dell’escluso: « Penitenziagite! Watch out for the draco who cometh in futurum to gnaw on your anima! La morte est supra nobis! You contemplata me apocalypsum, eh? La bas! Nous avons il diabolo! Ugly come Salvatore, eh? My little brother! Penitenziagite!!».

La letteratura contemporanea si concentra in maniera più esplicita sul contenuto della narrazione, come dimostra in maniera chiara il manifesto del New Italian Epic [d’ora in poi Nie]: quando si tratta della lingua del romanzo contemporaneo italiano, il discorso degli autori del manifesto (Wu Ming 1 e 2) si sposta sul carattere mutante dei generi letterari e del confine tra prosa e poesia. Mai si fa riferimento alla linea Dante-Gadda. Un giro di boa tra le opere contemporanee legate all’etichetta del Nie confermano che questa assenza è qui motivata non da scarsa sensibilità storiografica, ma da consapevolezza progettuale: anche quando si disarticola coscientemente il linguaggio letterario (per esempio, in Giuseppe Genna), non vengono più proposte prassi di scrittura gaddiane o post-gaddiane – l’ultimo relitto, in Italia, di tale sperimentazione sono stati i cannibali, il suo capolavoro Woobinda – ma la perfomance di una lingua «mimetica» se non esplicitamente «media». Si ritrova, in questo nodo, un recupero dell’abiura dell’ultimo Pasolini rispetto al plurilinguismo e una pacificazione con l’inquieto confine di intraducibilità praticato da Bianciardi. Non a caso, secondo Wu Ming, la «prova del nove [del Nie] è quella della traduzione», perché in fondo la lingua del New italian epic deve essere un controcanto della lingua dei media che connotano al ribasso la lingua d’uso (New Italian Epic, p. 90) in prospettiva di debunking letterario – e quindi immediatamente politico. Ciò significa che, se il New italian epic è capace – credo che lo sia, anche se non ancora esplicitamente – di esprimere la differenza italiana, questo progetto deve essere articolato all’interno di un programma anche linguistico. E un italiano “medio” può essere una lingua “ospitale” e “mondiale” a patto che mantenga memoria della sua alterità e minorità, della sua situazione di compresenza linguistica e dialettale, e della sua potenzialità contenutistica intrinsecamente politica e critica.

di Azzurra D’Agostino

Questo sasso è magico

perché non sarà mai il mattone

di un muro di prigione.

Questo ferro è speciale

perché da lui non si può trarre

la forma delle sbarre.

Questo legno è pregiato

perché è del tutto esclusa

l’idea che sia una porta chiusa.

Quest’aria è pura

perché si illumina all’aurora

e non dura solo un’ora.

Questa corda è bella

perché serve per saltare

e non solo per legare.

Questa terra è ricca

perché è piena di fiori

e non ha frontiere col dentro e col fuori.

Quest’acqua è buona

perché scorre senza sosta, se ne va via

e nessuno può dire “ora basta! Questa è mia!”.

Questo fuoco è sacro

perché è fatto per scaldare

e nessuna casa vuol bruciare.

Tutte le cose che ci sono al mondo

in tanti modi diversi le puoi pensare, sai?

Dipende dall’uso che te ne fai.

di Gianni Biondillo

Adelle Waldman, Amori e disamori di Nathaniel P. , Einaudi, 2015 , 271 pag., traduzione di Vincenzo Latronico

Dopo la laurea ad Harvard, figlio della piccola borghesia di provincia, e una carriera da giovane scrittore che vive in un appartamentino scarrupato a Brooklin e si mantiene grazie agli articoli e alle recensioni che pubblica sulle riviste culturali (beato lui!), Nate ha finalmente raggiunto il punto del non ritorno che ogni intellettuale radical chic desidera nel profondo: ricevere un sostanzioso anticipo da un editore (beato lui, di nuovo!) per la pubblicazione del suo primo romanzo.

L’adolescente nerd oggi è un uomo sensibile, femminista, impegnato. Passa serate a discutere di politica e cultura con amici colti quanto lui, in locali cool, dove incontra coetanee belle e intelligenti che leggono Svevo o Bernhard.

Quello che scopriremo leggendo Amori e disamori di Nathaniel P. è che dietro tutta questa apparente umanità e sensibilità si cela un ragazzo senza nerbo, vacuo, narciso. Le origini giudee o l’esperienza dei genitori in fuga dall’Europa dell’Est sembra non abbiano lasciato nulla nello spessore umano di Nate, che pensa solo a sé o a come portarsi a letto le ragazze che conosce, evitando però di sembrare maschilista. Adelle Waldman ci racconta l’incontro di Nate con Hannah. Il loro amore nascente e lo sfiorire, nel volgere di pochi mesi, del rapporto nell’abitudine, nell’insofferenza, nell’incapacità di creare un progetto che non sia basato solo sull’apparenza o sul sesso.

Il romanzo in sé non ha un vero centro e Nate stesso, alla fine del percorso narrativo, non è cambiato di un millimetro. Sembra, in questo senso, un romanzo irrisolto. La triste verità sta nel mondo descritto, nel paesaggio umano raccontato: che noia mortale dev’essere fare l’intellettuale trendy a NYC!

(pubblicato su Cooperazione numero 14 del 30 marzo 2015)

di Martin Pollack

Quando oggi scriviamo di una zona, di un paesaggio, sembra indispensabile tenere sempre conto anche del passato. Questo ci mette davanti a un compito difficile. Vogliamo cercare di scoprire che cosa successe qui settanta, ottanta o addirittura cento anni fa, anche se guardando di sfuggita, quando siamo di passaggio, in un’atmosfera rilassata di vacanza, non percepiamo niente che susciti la nostra diffidenza. Ciononostante dobbiamo sempre porci la domanda: il paesaggio ha qualcosa da nasconderci? E davvero cosi innocente, idilliaco come sembra? Che cosa troviamo se iniziamo a scavare? Vengono alla luce ossa marce? Possiamo metterle da parte con noncuranza, perche presumiamo che non ci riguardino, perche non abbiamo nulla a che fare con cio che successe qui? Perche ormai e passato tanto tempo? Non dobbiamo invece confrontarci con la storia, per quanto possa essere fastidiosa? Secondo me e imprescindibile rivolgersi anche ai lati oscuri di questi posti.

Non solo a Auschwitz e Treblinka, a Mauthausen e Ravensbruck, ma anche ai paesaggi senza nome, ai vasti boschi e alle paludi, alle steppe, che appartengono a quelle bloodlands che lo storico americano Timothy Snyder descrive in modo cosi vivido. Anche se le bloodlands di cui parlo io si estendono geograficamente su una superficie molto piu ampia che comprende anche l’Austria. E la Slovenia e l’Ungheria. E altri Paesi.

….

….

Occuparsi dei paesaggi contaminati implica sempre la necessita di confrontarsi in modo critico con la lingua. Come le fosse dovevano essere al riparo da occhi illeciti, anche i comandi per uccidere erano spesso camuffati con termini apparentemente innocui o comunque non univoci.

A questo proposito ricordo la mia infanzia a Mitterberg, dove fummo evacuati. “Evacuati” e uno di questi termini. Per la deportazione degli ebrei dalla Germania e dall’Austria nei campi di morte all’Est, nella corrispondenza ufficiale si preferi usare il termine “evacuati”, capace di velare la brutale realta. “Evacuati all’Est” e una formulazione che sminuisce i trasporti dalla Germania e dall’Austria nei campi di annientamento.

Ingannare e mimetizzare.

Fatti violenti non cambiano solo la lingua e le persone che ne sono coinvolte, ma anche i luoghi in cui avvengono. Questo vale anche per i paesaggi. Nella natura, nella campagna vasta e senza edifici, la violenza assume una forma diversa da quella in un lager chiuso e circondato da filo spinato e torri di guardia. Nel paesaggio i colpevoli si comportano diversamente, si adattano alle condizioni del luogo e si muovono in base al terreno, allo spazio che trovano – a cui, viceversa, con le loro azioni, il loro scavare fosse, le esecuzioni, il gettare terra sulle fosse comuni e mimetizzarle, danno un volto nuovo. Soprattutto conferiscono allo spazio un significato nuovo, sinistro.

….

….

A Hrastovec ci sono perlomeno degli elenchi delle vittime, incompleti, ma almeno qualcosa. Il nome della mia prozia è in un elenco: Drolc Pavla, Laško, umrla Hrastovec 26.8. (1945). Drolc era il cognome del marito sloveno. Era la quarantanovesima dell’elenco scritto a mano. Su innumerevoli altre fosse non ci sono informazioni così dettagliate. È questo ciò che contraddistingue l’essenza dei paesaggi contaminati, che i morti che vi giacciono sono quasi sempre senza volto e senza nome. Che nella maggioranza dei casi non sappiamo nulla delle vittime, tranne qualche volta la provenienza, ma anche quella solo approssimativamente: ebrei, rom e sinti, perseguitati e uccisi in quanto zingari, polacchi, prigionieri di guerra sovietici, bielorussi, domobranci sloveni, tedeschi, ecc. In genere non abbiamo fotografie né documenti delle vittime.

Perciò è particolarmente difficile chiudere con questi fatti in modo definitivo. Rimane sempre qualcosa di aperto, la domanda logorante e assillante di chi fossero le persone che furono sepolte così in quella parte di bosco, le cui spoglie vengono trovate solo molti anni dopo. Qual era la loro storia? Da dove venivano? Erano da sole o insieme alla famiglia, all’amato/a, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle, agli amici, agli ultimi abitanti del paese o dello shtetl, quando morirono con violenza? Del farmacista Jenö Kohn, che un giorno del gennaio 1945 a Polianka, nei pressi di Donovaly, fu ucciso con la moglie e i due figli dagli uomini comandati da mio padre, sono venuto a sapere per caso. E ho addirittura ricevuto una sua foto. Ora so chi era Jenö Kohn. Un uomo di bell’aspetto, ancora giovane, con i capelli pettinati all’indietro e gli occhiali di corno tondi, che gli davano un’aria da intellettuale. È serio, forse anche malinconico, mentre guarda nella macchina fotografica.

NdR: gli estratti sono tratti dal magnifico Paesaggi contaminati, letto il quale la visione del paesaggio dell’Europa non è più la stessa, pubblicato (2016) da Keller Editore

B come Batman, K come Ken il Guerriero

di

Mario Schiavone

Oggi, giorni miei: Aversa.

Alcuni giorni vado da un bravo orologiaio che di professione aggiusta le lancette che segnano l’ora buona o cattiva nell’anima delle persone. Un giorno, questo bravo dottore dalla testa calva liscia e luccicante come quella del Professor Charles Xavier (Padre degli X Men), fissandomi con i suoi occhi lucidi e pungenti ben piazzati sul suo volto glabro mi ha guardato a lungo e con aria attenta; prima di farmi una domanda precisa:

C’è un incubo ricorrente che lei fa quando sta male?

Io l’ho guardato negli occhi, prima di muovere altrove lo sguardo. Qualche attimo dopo l’ho immaginato levitare nell’aria, mentre mi sentivo come un allievo mutante della Scuola-Casa Xavier per Giovani Dotati degli X-Men. Solo lasciando le mura dell’edificio X-Men (Graymalkin Ln, Westchester County 1407 North Salem, NY 10560) sono riapprodato con la mente nel suo studio medico per rispondere alla domanda.

Certo, dottore. Anche io faccio incubi, un po’ come tutti… però ora le chiedo scuso, davvero non ricordo l’incubo più frequente.

L’orologiaio non mi ha creduto ed è rimasto di nuovo in silenzio a guardarmi, cercando di leggermi nel pensiero. Io invece avevo la testa altrove, precisamente dalle parti in cui la mia mente ha conservato parte dell’immaginario onirico relativo al mio ultimo incubo notturno. Un vero e proprio film drammatico. In qualità di giovane “ospite” di un manicomio civile, un Joker travestito da medico legale(con quel sorriso marcio largo largo sulla bocca che tagliava la sua faccia colorata) mi leggeva il mio referto medico. Diceva qualcosa come: Il corpo qui presente è spirato in seguito a sopraggiunto infarto.

Poi la sua voce s’interrompeva e risate forti accompagnavano il resto del mio viaggio con il mio corpo che sottoforma di vapore usciva dalla finestra di quella casa di matti quasi volando come uno spirito. Me ne andavo girando per una città che non conoscevo, fino a fermarmi davanti a un piccolo cinema. Lì ridiventavo umano e vestito da spiderman, costume completo ma con piedi scalzi, entravo senza fare il biglietto come unico spettatore di una grande sala cinematografica in cui veniva proiettato il mio funerale.

Le immagini mostravano una bara con dentro la mia salma vestita da boy scout, mentre le grandi mani di Hulk in persona fissavano le viti del coperchio che stava per essere chiuso (si trattava di Joe Fixit, Hulk in versione grigia). Subito dopo ben quattro dei miei super eroi preferiti a trasportarla sulle spalle, durante la processione dalla chiesa al cimitero: L’Uomo Ragno e Flash, nei loro costumi stirati e luminosi, a reggere la parte in cui posavano i miei piedi e Superman e Batman dietro dalla parte delle spalle a portarmi con tanto di mantelli che sventolavano al vento. Poi, quella notte, qualche ingranaggio si rompeva, la proiezione si bloccava ed io mi risvegliavo nel mondo reale tutto sudato, con il cuore che faceva quindicimila chilometri l’ora pulsando come il motore di un’astronave supersonica.

Anche se all’orologiaio-dottore non l’ho mai detto, fin da piccolo ho sempre creduto nell’esistenza dei super eroi.

Giorni di ieri l’altro, ormai trascorsi: Agropoli.

Tutto ha avuto inizio con la scoperta dell’Uomo Ragno verso i cinque anni, poi c’è stata una virata religiosa con San Francesco a dieci anni (agli scout ci avevano spiegato che parlava agli animali e alle piante e per me uno così non poteva che essere un vero super eroe) e a quindici anni l’amore rinvigorito per i “super eroi” giapponesi, prima con il muscoloso Ken Il Guerriero di Tetsuo Hara e Buronson e in seguito con l’astuto e preciso Jotaro Kujo di Hirohiko Araki.

Giorni di ieri, a me più vicini: Torino

Superato il momento del fascino per gli scontri corpo a corpo, i veri turbamenti dell’anima sono arrivati intorno ai venti anni quando ho scoperto un’edizione italiana del Batman di Frank Miller “reinventato” (e tratto dall’edizione usa degli anni ottanta) nell’albo che presentava il ciclo a fumetti il “Ritorno del Cavaliere Oscuro”.

Una storia in cui, come molti sanno, Batman perde tutto e ricomincia da capo la sua lotta personale. Da lì in poi, da quell’albo così speciale, ho preso a immaginare tante volte di incontrare (e parlare) con quel Batman diviso fra il bene e il male; non più capace di ogni gesto, pur di affrontare le ingiustizie di questo mondo, ma di essere un Cavaliere Oscuro pensante e “gettato nella vita” come l’uomo heideggeriano.

Anni fa quando abitavo a Torino, e vivevo un periodo davvero difficile per un comune mortale, nelle mie passeggiate solitarie lungo il fiume Dora, a lungo ho conversato con il Cavaliere Oscuro-Filosofico intrattenendo con lui amabili (e poco amabili ) discorsi sull’importanza di non sentirsi soli al mondo quando non si ha una famiglia alle spalle.

Giorni intermedi dopo Agropoli, Torino e Berlino: quartiere di Tor Pignattara, Roma.

Per qualche anno,vivendo a Roma nel quartiere Tor Pignattara, ho fatto incontri miracolosi e osservato da vicino super eroi metropolitani capaci di compiere gesti divini.

In una calda sera primaverile, verso l’ora del tramonto molto cara ai super eroi che si preparano per l’uscita notturna, ho conosciuto la doppia vita di Aurelio (così si faceva chiamare) il super eroe di origini indiane che aveva sei dita per mano. Di giorno usava le sue dita in più per riempire a gran velocità i sacchetti di frutta che le casalinghe, con tanta fretta e poco garbo, gli chiedevano nel negozio in cui lavorava. Di notte, quando indossava il suo costume, lavorava in una officina meccanica in cui assemblava motori rombanti da montare su bolidi dai colori sgargianti. Ero venuto a conoscenza della doppia vita di Aurelio in una lavanderia a gettoni col pavimento a scacchi e le pareti rosse. In quel luogo magico alcuni suoi assistenti, indiani anche loro, avevano messo a lavare il suo grembiule da fruttivendolo, la sua tuta da meccanico e dei guanti speciali che mostravano sei dita per mano. Considerati i miei orari di lavoro (sveglia alle cinque del mattino e rientro all’ora del tramonto) non era stato difficile osservare Aurelio e scoprire il divenire della sua vita segreta in orari insoliti.

Un giorno si era presentato di persona in lavanderia, a ritirare i suoi abiti asciutti e a controllare le condizioni di alcune giacche da poco stirate.

Io avevo guardato le lavatrici, per finta, cercando di spiare lui per davvero.

Dopo una sua strizzata d’occhio furtiva, imbarazzato, avevo detto qualcosa come:

-Ma quanti lavori fai tu, che ogni volta lavi tutti questi abiti?

Lui mi aveva guardato senza dire niente. Si era avvicinato per rispondermi a bassa voce:

-Io come fratellino di quello che vola come pipistrello. Fare tanti lavori per aiutare famiglia mia molto grande.

-Fratellino di Dracula?

-Scemo che sei. Dracula è cattivo. Io come fratellino di Batman, quello che si chiama Robertino.

Giorni senza tempo, perché lunghi e pericolosi: Agropoli.

Squilla il cellulare in piena notte.

-Pronto.

-Pronto, ma sei tu? Vieni subito in ospedale.

-Ma chi sei?

-Sono Giusy, la mamma del tuo amico forzuto.

-Scusami Giusy, che succede?

– Il tuo Capitan America ha avuto un serio problema all’intestino, a causa di un incidente sul lavoro. Vieni, corri subito in ospedale. Ti aspettiamo al pronto soccorso.

Quando arrivo all’ospedale il mio Capitan America è a letto in una stanza singola riservata solo a lui. In attesa, mi spiegano i suoi familiari, di un intervento d’urgenza allo stomaco.

Saluto la madre Giusy e il fratello Fabio, poi mi avvicino e prendo la mano destra di Capitan America per stringerla nella mia. Mi viene quasi da piangere a vedere il mio amico, dopo anni di palestra e doppia vita segreta, ricoverato in un letto d’ospedale. Lui0 mi fa segno di avvicinarmi, poso l’orecchio dalle parti della sua bocca e con un filo di voce mi dice:

-Non dire mai a nessuno il tuo segreto. Siamo tutti speciali, ma nessuno capirebbe. Se campo stavolta mollo lo scudo e continuo solo a fare le pizze.

Giorni colmi di un tempo fatto di scoperta: 10 Maggio 2008, Ginevra.

-Stiamo per dimetterla. Vedrà che si troverà bene fra la gente comune. Non dovrà fare altro che pensare a quanto è speciale e fortunato. Non diverso, se lo ricordi bene.

-Dottore è sicuro di quanto sta dicendo?

-Il nostro gruppo di lavoro ha avuto l’onore di incontrarla e aiutarla in un momento molto difficile. Crediamo di aver fatto un ottimo lavoro con lei. Ora può tornare lì fuori, e combattere ogni giorno. Solo una cosa ancora.

-Mi dica. Che c’è?

-Mantenga il segreto.

Tempo che vola via veloce: qui e ora; Aversa.

Oggi, dopo tutti i super eroi amati da piccolo, dopo quelli incontrati intorno ai vent’anni e dopo l’incidente del 2008 a Berlino, con conseguente ricovero a Ginevra, davvero non posso svelarvi il mio segreto. Negli anni, per custodirlo gelosamente, ho cambiato più volte casa e città. Gettato via mantelli; e zainetti pieni di invenzioni speciali. Ho provato a rinnegare – per difendermi e non avere problemi di privacy- i contatti con ogni super eroe incontrato. Da quelli fatti di carta (americani o giapponesi) a quelli di carne e nervi (i veri super eroi che operano dalle mie parti). Ho dovuto seguire terapie riabilitative in Italia e all’estero. Ho incontrato medici che fino all’ultimo mi hanno dato per inguaribile. Solo negli ultimi tempi è pervenuta la diagnosi definitiva. Non è grave: stabilisce che io ho un super potere.

di Francesca Matteoni

Lo scorso autunno ho avuto modo di conoscere a Firenze Kate Jordahl, artista e docente di fotografia californiana e di vedere il suo progetto editoriale: piccoli libri di fotografia, costruiti attorno a un testo poetico di un autore vivente di lingua inglese o in traduzione. Le pubblicazioni sono biennali ed è possibile abbonarsi oppure ordinare libri singoli. L’idea, come nella migliore tradizione di incontro fra le arti, è quella di un dialogo che origina dalla parola poetica, ma può poi svilupparsi autonomamente nelle immagini. Tema di fondo è il rapporto con il paesaggio e con la dimensione naturale della vita umana. Non a caso troviamo incluso il poeta ambientalista e agricoltore Wendell Berry, originario del Kentucky, di cui in italiano sono stati tradotti i saggi e i romanzi legati all’ecologismo, alla cura consapevole della terra, dalla casa editrice Lindau. Si entra in silenzio nei tronchi, in casupole nella foresta invernale, nel legno scrostato delle porte, si diventa spettro lungo un binario, si affonda nel ritorno dell’acqua, ci si siede in attesa.

Eccone qui alcuni esempi.

Elementary Geography (poesia del norvegese Paal-Helge Haugen tradotta in inglese da Roger Greenwald).

Crystal Day (poesia di Kate Jordahl)

Wild Geese (poesia di Wendell Berry)

Forecast (poesia di Carol Henrie)

Sito personale di Kate Jordahl

di Davide Orecchio

Adesso non lo so se questo possa interessare ma lui e lei poco prima che iniziasse il Calderón di Pasolini s’appassionavano a tutto un loro discorso sulle mozzarelle, che lei preferiva a treccia, non di bufala decisamente, “le migliori sono le pugliesi”, lui pochi istanti prima che si alzasse il sipario la informava che ne aveva ordinato un chilo, di mozzarelle cosiffatte, nel negozio di leccornie di X, e adesso che il sipario si alza sul Calderón e il buio ci prende tutti nella sala e azzittiamo, lui fa in tempo a sussurrarle: “ho comprato anche due soppressate”, poi due ore e mezzo di sogni, fascisti, franchisti, anarchici, borghesi, puttane, operai, padri madri e figlie, studenti, potere, fino all’ultimo risveglio di Rosaura nel lager dove ha sognato gli operai di Barcellona nell’atto di liberare il mondo con le bandiere rosse e urlare a tutti: siete liberi, ma Basilio, il marito, di nuovo a correggerla: “Un bellissimo sogno, Rosaura, davvero / un bellissimo sogno. Ma io penso / (ed è mio dovere dirtelo) che proprio / in questo momento comincia la vera tragedia./ Perché di tutti i sogni che hai fatto o che farai / si può dire che potrebbero essere anche realtà. / Ma, quanto a questo degli operai, non c’è dubbio: / esso è un sogno, niente altro che un sogno”, giù il sipario, addio Pasolini e, una fila dietro, lei, senza applaudire, prende a gridare quanto le sia piaciuto questo spettacolo “perché – spiega a lui – tutte le donne hanno un sogno, capisci? Lei aveva il sogno degli operai, l’altra aveva il sogno del figlio”, senza applaudire escono, c’è un episodio del film I mostri, i nazisti fucilano uomini, donne e bambini contro un muro che lui, spettatore nella sala del cinema (l’attore era Tognazzi), fumando col disincanto mostra alla moglie e le dice: “ecco, vedi, per la villa in campagna dovremmo costruire un muro così”, c’è una classe esistenziale, invincibile, attraversa la vita e la storia con la flemma subacquea di un sottomarino Seawolf, di ottusità inossidabile, cinismo e indifferenza extraduri, ha la coscienza inattaccabile inox, la sua resistenza al tempo fu forgiata negli altiforni di Martin Siemens, viaggia sotto il tempo, sotto la storia, ha il privilegio di possedere la coscienza che possiede la forma di un corpo, spesso quando emerge essa è un mammut calcarenitico, non friabile, forse di nichel, dopo la cementificazione, eppure elastico e invulnerabile, senza talloni, talmente elastico e invulnerabile da imporre il proprio senso al mondo che, poverino, vorrebbe avere altri significati, ma questo ceto esistenziale ha già i propri e, quando emerge nella storia, nella vita, impermeabile, idrorepellente alla storia, alla vita degli altri, esso getta i propri siluri con propulsione ammirevole, con cinismo incantevole sul mondo che ha guardato distrattamente, cinicamente dal periscopio, dando al mondo le forme che già conosce, e quindi il muro nazista per la villa in campagna, non ha la malizia o la conoscenza dei borghesi di Pasolini eppure, forte di una coscienza mammut che ha il privilegio di avere persino un corpo, la classe esistenziale è la più forte perché, unica al mondo, dura nel tempo e nella storia senza comprenderli, senz’averne bisogno, essa è nata probabilmente in una fonderia dove Efesto la combinò da due elementi, l’umano e il geologico, oppure bruciando alberi e terra in una melma che partorì questo Uruk-hai che non è scalfito dal mondo, dalle parole di Pasolini, dal petrolio che contamina il Mediterraneo, dalle case di cartapesta che cadono nel nostro Paese, dalla migliore gioventù massacrata in Egitto, dall’olocausto che avviene nel Mediterraneo, questa classe esistenziale è la sola al mondo che abbia la resistenza, è quasi immortale, geologica, chimica, metallurgica, il più delle ore è sommersa ma quando emerge il sottomarino, e proietta la sua coscienza in forma mammut, essa ribadisce che ha vinto, vince e vincerà sempre.

Immagine da:

Calderón

di Pier Paolo Pasolini

regia Federico Tiezzi

drammaturgia di Sandro Lombardi, Fabrizio Sinisi e Federico Tiezzi

http://www.teatrodiroma.net/doc/3612/calderón

***

Quando muore un’artista, un artista muore

***

«Infine, la sepoltura»

***

Bauhaus

Ha quasi un secolo, il nonno materno mai conosciuto alla fine degli anni Venti la comprò sul modello Bauhaus per le sue natiche giovani, sode, per studiare, studiare, studiare ingegneria e laurearsi, fu ingegnere ferroviario trasmise la sedia alle due figlie per le natiche giovani loro, sode, per studiare, studiare, studiare una lettere e filosofia l’altra biologia e laurearsi, il nonno materno mai conosciuto morì su una via consolare in auto contro un pino, Barbalbero fermò la vita del nonno materno, la velocità dell’homo faber ingegnere uomo del treno volse all’epicedio, il legno del tergale è spesso un centimetro e mezzo, la seduta ha due centimetri e mezzo, la sedia la costruì a Roma la ditta Cova che aveva uno studio pure a Milano, nello studio e camera da letto della casa paterna, materna, le figlie crebbero, poi se ne andarono, la nonna materna rimase sola non usava la sedia non studiava aveva una consolle di mogano per il trucco e cento cassetti dove riponeva gli anni passati e scatole di cucito e fotografie, un ripostiglio dove stendeva i panni issandoli in alto su per un’architettura di spago e plastica come bandiere, la nonna materna viveva da sola, vedova temeva i furfanti senza immaginare la visita del ladro singolare che le entrò in casa un giorno non per rubarle i soldi e neppure un oggetto ma tutti i significati, i valori, ogni storia che animava gli oggetti, il ladro singolare portò via tutte le anime alla nonna materna, in seguito identificato nelle generalità del signor Alzheimer il ladro non è mai stato preso, la refurtiva mai recuperata, la nonna materna nel suo ultimo anno di vita siede con me al tavolo da pranzo e offrì la mano: Piacere, mi chiamo B., ho un nipote della sua età, a diciott’anni rincontro la nonna materna versata nella bara candida circondata da fiori, il suo naso limpido sale dal bordo, supera le ghirlande, quasi la punta di una freccia incoccata e tesa e pensai: morire non le ha cambiato la vita, ma non sempre è così, mi fu trasmessa la sedia in stile Bauhaus e negli anni dell’università la usai per studiare, studiare, studiare come morì Trockij, per dire, e i suoi figli e come morì il figlio di Wilhelm von Humboldt di malaria a Roma, per dire, come morivano i nobili in Francia quando la rivoluzione dilania i corpi, squartano il corpo del nobile, sradicano gli organi al nobile, presero il cuore e lo sollevano per una processione nel recinto del feudo, come morivano i commissari bolscevichi nei primi anni della rivoluzione, per dire, nella carestia, affamati, requisitori del comunismo di guerra, spediti dalle città a prendere l’eccedenza di grano dai contadini, il commissario bolscevico ritrovato ai piedi dell’albero col ventre aperto, le viscere esposte, strangolato nel suo intestino, studiai anche quello, per dire, mi laureai in storia della morte, la sedia in stile Bauhaus serve tutt’ora in questa postazione dove sono le grammatiche del tempo, della storia, un po’ della carta che serve per trattenere la storia, memorie e conoscere, conoscere, conoscere, connettere, imparare, ricordare, capire, questi sono i libri e c’è la sedia per leggerli, lo studio è l’arma contro il signor Alzheimer che si aggira qua intorno nel suo potere osceno di istupidirti, derubarti del significato, della historia, l’unica anima è connettere, conoscere, ricordare, conoscere connettere ricordare sono i tesori che ruba il signor Alzheimer, degno patologico figlio del secolo, la sedia ha quasi cent’anni, è ancora comoda, nidi di tarlo, orme di ruggine, impronte di natiche di nonni, figlie, nipoti, sullo schienale una targa di latta e un messaggio inciso: “Si accomodi, signor Alzheimer. Siamo pronti a sfidarla, noialtri istoriatori di fossili”.

di Antonio Montefusco*

Moi, tu le remarques bien, je ne parle guère le français. Pourtant, avec toi, je préfère cette langue à la mienne, car pour moi, parler français, c’est parler sans parler, en quelque manière, sans responsabilité, ou, comme nous parlons en rêve.

[Thomas Mann, La montagna incantata]

M. Toninelli, Dante, La Divina Commedia a fumetti, 2015

M. Toninelli, Dante, La Divina Commedia a fumetti, 2015

***

Prime osservazioni a partire da Luca Salza, Il vortice dei linguaggi. Letteratura e migrazione infinita, Mesogea, Messina 2015.

1.”Nel film La terrazza di Ettore Scola, un gruppo di intellettuali vive una crisi senza ritorno, sul proscenio abusato di un salotto esterno tipicamente romano: gli anni ’80 sono alle porte; la complicità si è consumata; si può sperare nell’ironia e nell’assorbimento inavvertito delle novità più inquietanti del decennio precedente. Fino a poco tempo fa, su youtube si poteva godere di una scena-chiave del film, che arriva all’incirca a metà della sua durata (oggi il link non è più attivo per ragioni di copyright). Nella piazza davanti al palazzo romano in cui risiede uno dei protagonisti, Amedeo – Ugo Tognazzi, arriva il fruttarolo; la sora Lella, portinaia dello stabile dove si svolge il rito stanco dell’autorappresentazione – che porta dritto dritto alla Grande bellezza di Sorrentino – lo rimprovera perché la sua voce squillante disturba la scrittura dello sceneggiatore, già afflitto da crisi e fautore di promesse non mantenute.”

Lo scambio di battute è fulminante. La portinaia spiega al fruttivendolo che cosa sta scrivendo Amedeo – Ugo Tognazzi: «una vicenda sommaria e sciatta, che scade nel bozzettismo più vieto…». La sora Lella incespica sulla parola bozzettismo; così fa anche il fruttivendolo, che completa la battuta come leggendo un copione ininterrotto «inzeppata di battute di seconda mano, che non nascondono una sostanziale povertà di ispirazione…» Il secondo personaggio perde il ritmo all’altezza dell’accumularsi di nasali, incapace di evitare la pronuncia romanesca nun per non. Riprende la portinaia: e, prima di passare al «che, pe’ piacere, po’ tirà più in là», evidente recupero di un settore del linguaggio più idoneo al personaggio, conclude con un magnifico, e irrelato, «musiche di Armando Trovaioli.» L’effetto comico è qui derivato, sul piano orizzontale, dall’utilizzo successivo di due variazioni diastratiche (in sociolinguistica, quelle relative alla stratificazione sociale del parlante) dell’italiano, mentre sul piano verticale, nel momento della citazione, è evidentissima la mancata corrispondenza tra situazione comunicativa e livello di alfabetizzazione del parlante (si gioca, dunque, sul piano diafasico). Scola non è nuovo alla trovata: basta pensare alla scena dello psichiatra in Dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca), dove il dislivello linguistico viene giocato, piuttosto, sul piano dell’adesione al plot del setting psicanalitico da parte della fioraia del Verano Adele Ciafrocchi.

https://www.youtube.com/watch?v=JYtWEdlkQDE

Nel caso de La terrazza, il nucleo innovativo se non radicale è costituito, piuttosto, dalla balbuzie degli emittenti, incapaci – anche su un piano fonologico – di aderire agli stanchi argomenti da terza pagina di quotidiano che affollano le serate all’aperto dei protagonisti.

Questa mancata corrispondenza rappresenta un uso della lingua di tipo minore, che Gilles Deleuze ha descritto in più sedi, definendolo in Mille piani, e declinandolo poi alla prova di autori letterari (Kafka, soprattutto, ma anche Beckett) e teatrali (in particolare, Carmelo Bene): deterritorializzazione, politicizzazione immediata della parola e slancio collettivo rappresentano, per Deleuze, i caratteri di una possibile collocazione dell’uso del linguaggio fuori dal canonico-nazionale. È su questa base, per citare Kafka, che la letteratura diventa un affare del popolo, nel senso che, laddove lo scrivente non utilizza la sua lingua materna, o la utilizza da una posizione non identitaria (perché migrante, ad esempio) o linguisticamente non univoca (in regime di bi- e multilinguismo), si innesta la possibilità di un uso progressivo se non rivoluzionario della letteratura. Uno dei mezzi più riusciti per rendere minore la lingua è la balbuzie: praticata in senso stilistico da Carmelo Bene (e in una modalità che contempla l’integrazione con una mimica di tipo rinunciatario e non esibito), e nella direzione di una crescita concentrica, a partire dall’accumulo di elementi grammaticali, nel magnifico poema Comment dire di Beckett, la balbuzie, invece di essere segno tangibile di cattiva scrittura, diventa mezzo indispensabile per indagare e utilizzare i confini del linguaggio: «quando la lingua è così tesa da mettersi a balbettare… tutto il linguaggio raggiunge il limite e si confronta con il fuori», così nel breve Bégaya-t-il… di Critica e clinica (traduzione mia). In questa tensione, si tende a perdere anche la pregnanza delle categorie socio-linguistiche, che eviterò dunque di utilizzare, non solo per una maggiore chiarezza, ma anche perché negli esempi citati tenderò a passare costantemente da un livello all’altro dell’analisi.

La sora Lella e il fruttivendolo, in un doppio volutamente unitario, balbettano la lingua disarticolandola, denunciano i livelli oppressivi del linguaggio, mostrando le vie di fuga rispetto a una lingua non solo maggiore ma soprattutto falsamente univoca e unitaria. La scena è eccezionale perché il cinema italiano ha utilizzato il dialetto quasi unicamente in direzione della storpiatura a fine comico – tranne qualche caso di mimesi linguistica, che mi pare comunque limitata a Pasolini e Olmi– e quindi con il torto di costituire un parallelo del progetto di standardizzazione dell’italiano che andava ad allargarsi ad un numero di parlanti sempre maggiore (grazie, in particolare, alla televisione e alla scolarizzazione di massa). Con l’eccezione, significativa, di Totò, la cui inventività linguistica è effettivamente il risultato di un linguaggio che si ibridizza fin quasi alla diaspora: ne è l’essenza l’ambulante Lumaconi protagonista di Totò le Mokò, ambientato in un paese arabo di lingua francese. Lo ricorda – non senza un pizzico di orgoglio partenopeo – Luca Salza nel volume Il vortice dei linguaggi. Letteratura e migrazione infinita, dove, in 6 intensi capitoletti, si propone un viaggio affascinante attraverso un gruzzolo significativo di questi esempî di uso minore del linguaggio e della letteratura, che oggi, di fronte al flusso delle migrazioni, assume un significato nuovo e attuale. Parto da questo volume, proponendo un ragionamento laterale che si concentrerà, essenzialmente, sulla peculiarità dell’italiano come lingua-mondo dotata di un forte potenziale di ospitalità linguistica. Per ciò fare, metto da parte un’analisi ortodossa, preferendogli un percorso a ostacoli tra fonti diverse, che facciano slittare continuamente il ragionamento tra i diversi usi del linguaggio e le loro storie simboliche.

2. Salza scrive un saggio anomalo, bifocale, incentrato su due aree culturali precise – quella francese e quella italiana – proponendo un percorso che, partendo dalla tendenza migratoria dell’Homo sapiens, descrive e mette alla prova un paradigma culturale secondo il quale lingue e culture vivono una tendenza irreversibile all’unità. Il processo di globalizzazione accelera da un punto di vista economico e sociale questo processo, contribuendo, tramite l’irresistibile ascesa dei fenomeni di migrazione, a ibridare continuamente lingue e culture. Teorizzazioni celeberrime e miti fondativi vengono ripresi e rielaborati in vista di una realizzazione di fatto di quella che Édouard Glissant, autore antillese e francese, aveva preconizzato come letteratura del Tout-monde: un progetto di creolizzazione totale del linguaggio, che impone la scrittura «in presenza di tutte le lingue del mondo» come risposta e trasformazione al caos della globalizzazione capitalistica: «La mia lingua la deporto e la scuoto non nelle sintesi, ma nelle aperture linguistiche che mi permettono di concepire i rapporti delle lingue fra di loro oggi sulla faccia della terra – rapporti di dominazione, di connivenza, di assorbimento, di oppressione, di erosione, di tangenza ecc. – come il fatto di un immenso dramma, di un’immensa tragedia da cui la mia lingua non può salvarsi né essere esente.» (Introduction à une poétique du Divers, Paris 1996, p. 40).

In maniera non del tutto esplicita, Salza suggerisce che questa prospettiva sia praticabile oggi, qui e ora, nel contesto europeo; il quadro che la rende possibile è la globalizzazione e la conseguente spinta allo spostamento di migliaia di persone. Ma il presupposto non è solo quello strutturale-economico; Salza, infatti, indica – ma sempre in una maniera fortemente irregolare, con un’argomentazione mai organizzata gerarchicamente ma che procede per frammenti e illuminazioni – quella che, con qualche approssimazione, si può indicare come una “genealogia” di tale spinta al métissage.

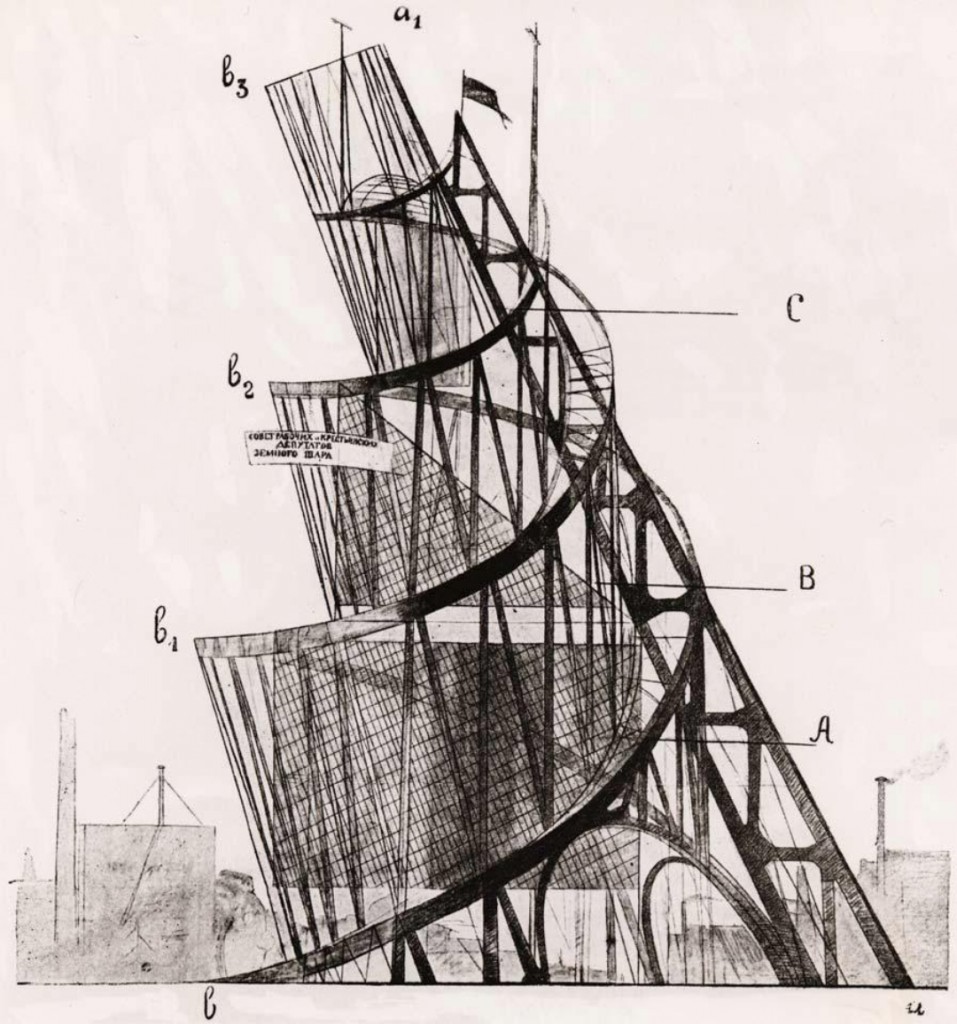

Questa genealogia è totalmente spuria: Salza si riappropria del mito babelico di dispersione linguistica secolarizzandolo in senso quasi operaista – ed è perlomeno necessario ricordare che già Dante aveva proposto un paradigma di corrispondenza tra lingua e mestiere quale effetto della costruzione della Torre – riallacciandola al progetto di torre cilindrica di Tatlin, ufficialmente incaricato dal novello dipartimento di Belle Arti dei soviet per dare una sede alla nuova Internazionale comunista. Il progetto non si realizza – e questo è un segno inquietante dell’insufficienza linguistica del progetto comunista per come si è andato a realizzare.

Altro mito fondativo è quello del primo popolo ferino, rappresentato dai “bestioni” di Giambattista Vico, che parlavano un’unica lingua destinata a individuarsi, localizzarsi e mescolarsi con gli spostamenti e la trasmigrazione. Il compito della Scienza nuova è quella di riunificare questa lingua mentale comune non nella direzione pangiacobina della lingua universale di Leibniz o della Weltliteratur di Goethe, quanto nel continuo lavorio intorno alla differenza linguistica, allo scarto di significato presente nel passaggio da una lingua all’altra. Esempio straordinario è quello del Dictionnaire européen des intraduisables diretto dalla specialista di sofisti Barbara Cassin, che propone in forma di dizionario una serie di parole che risultano intraducibili, ovverosia che perdono, nella traduzione, parte della loro consistenza semantica. Ciò significa che la loro lemmatizzazione in una lingua piuttosto che in un’altra è, in qualche misura, accidente significativo: esempio tra tutte, la parola russa “pravda”, con il suo significato sempre in bilico tra “verità” e “giustizia”.

Un ricco corpus di testi viene dunque messo alla prova di questa genealogia e di questa prospettiva: ma al centro di un canone distorto, che si nutre di letteratura e cinema, si installa ben in vista il plurilinguismo “socialista” di Joyce; nella filiazione italiana, si indica il pluristilismo antifascista del Pasticciaccio di Gadda quale erede di una linea tipica, originata con Dante, e produttiva anche oltreconfine: l’esempio dello scrittore della Martinica Chamoiseau, che unisce la lotta di Gadda (autore amato e ampiamente citato da Chamoiseau) contro l’unicità della lingua alla tendenza al Tout-monde di Glissant, è sorprendente. D’altra parte, su un terreno invece più prossimo alla stessa possibilità di parola dell’escluso dalla lingua, si misura l’incomunicabilità della lingua del terrorismo brigatista che il bimbo di nome Nimbo adotta ne Il tempo materiale di Vasta, e al quale la bambina creola risponde con il silenzio. Il silenzio della bambina creola rappresenta, evidentemente, l’esclusione dalla stessa possibilità di espressione che un certo ordine simbolico impone a una parte della comunità: i subalterni, dunque, sono privati di parola; da questa posizione si può, però, rispondere con la disarticolazione del linguaggio, come nella non-lingua di Charlot in Tempi moderni, che diventa, rispetto alla lingua nazionale, una lingua «federatrice e universale».

3. Salza propone, di conseguenza, una costellazione testuale in cui da una parte la posizione diasporica dell’emittente o del parlante rispetto alla lingua (che quindi viene usata da un non madrelingua o da un madrelingua non appartenente all’intreccio identità nazionale / identità linguistica) e dall’altra la tendenza all’unificazione linguistica nel quadro di una continua ibridazione sperimentata dalla condizione migrante così come dalle sperimentazioni letterarie pluristilistiche (da Dante a Gadda) fanno emergere una lingua non standardizzata ma continuamente disincarnata rispetto allo spettro dello Stato Nazione. In un tale approccio, convivono slancio politico e fenomeni linguistici e simbolici differenti.

Salza fa riferimento al film Dernier maquis del franco-algerino Rabah Ameur-Zaïmeche, in cui il padrone della fabbrica – di nome Mao – decide di costruire una moschea per i propri dipendenti. Mao decide anche, però, di nominare dall’alto l’imam, senza cioè la consultazione dell’assemblea dei fedeli che è necessaria: e a questo sopruso reagiscono con violenza gli operai, allacciando un inedito cordone di solidarietà con la vecchia guardia sindacale, utilizzando gli strumenti tradizionali del conflitto (lo sciopero), arrivando addirittura alla distruzione della fabbrica. Ovviamente, c’è qui la sorpresa e la capacità di “osare” di un regista che rovescia i paletti tradizionali che circondano il conflitto, e che una tradizione radicalmente occidentale e illuminista ha divaricato definitivamente dalla religione. Ma a parte la sorpresa di una moschea che diventa luogo di conflitto d’avanguardia, mi pare che il punto sia altrove. Nel film viene presentato come spazio cognitivo centrale nel conflitto la presa di parola. Intravedo in questa dislocazione un’allure tutta repubblicana, se pensiamo al fattore scatenante delle vicende rivoluzionarie del 1789: anche lì, è la concessione di uno spazio di espressione al Terzo Stato che scatena gli eventi – e più di una generalizzazione può farsi à rebours, su su fino all’episodio inquietante dei Ciompi, i lavoratori tessili fiorentini nel 1378, che conquistano un protagonismo nella scena a partire da una serie di “programmi” sempre più radicali. Il malheur – che Simone Weil spostava con decisione a fondamento di una mistica operaista (« quelque chose de spécifique, irréductible à toute autre chose, comme les sons, dont rien ne peut donner aucune idée») – conquista un ruolo di cittadinanza. In questa prospettiva, il piano linguistico diventa allegoria del piano simbolico. Nel valutare la posizione del parlante – in questo contesto, dell’uomo animale politico parlante – emerge un conflitto tra religiosità e laicité, consustanziale al contesto francese ma anche trasposizione di un conflitto tra lingua materna e lingua francese nazionale. Nella destrutturazione dell’addentellato ideologico del monolinguismo nazionale, la Francia è esempio-clou del suo potenziale escludente.

https://www.youtube.com/watch?v=OqLCQIIaCz4

Se pensiamo a Nuovomondo di Emanuele Crialese, questo conflitto ci è più famigliare perché l’emittente è italiano e emigrante. La lunga sosta a Ellis Island dei protagonisti è un interessante campionario linguistico su cui sarebbe interessante tornare: vi si mescolano lingua materna dialettale (semplifico, anche evitando tecnicismi eccessivi), lingua del traduttore e inglese. Si tratta del quadro linguistico-culturale che costituisce lo sfondo di esperimenti linguistici come Italy di Pascoli oppure le lettere inserite nel romanzo di Capuana Gli Americani di Rabbato (quindi, in una fase primitiva di mise en prose per dir così dell’emigrazione), ma che, nella Ellis Island di Crialese, mostra con ferocia il significato sociale della barriera. Questo confine è qui evidentemente doppio, perché è linguistico ma anche sociale. La distinzione tra chi può entrare e chi no si basa sull’idea che l’idiozia è contagiosa, e quindi va contenuta e respinta. Ma in questo caso l’idiozia è la mancanza di parola:

Non è un caso se in Nuovomondo Salvatore Mancuso può entrare negli Stati Uniti, mentre il figlio, muto, e la madre, ribelle alle nuove regole, saranno respinti: la lingua è uno strumento di addomesticazione e di prova per il migrante. Nel quale, tuttavia, rimane una possibilità affettiva e radicale, quella di mantenere la lingua materna come unico rimasuglio di affettività in un contesto di diaspora. La scena finale immerge il protagonista, Salvatore, con la affascinante figura femminile di Lucy, in un mare di latte nel quale compaiono i grandi frutti che erano all’origine della promessa del viaggio (comparivano, infatti, nelle foto americane del figlio all’inizio del film):

Nell’immersione c’è il recupero di una dimensione materna del linguaggio, che secondo Melanie Klein ripresa da Julia Kristeva costituisce un’origine presemantica del linguaggio legata alla fusione corporale, realizzata tramite la suzione, con il corpo materno. Secondo Manuele Gragnolati, questa dimensione è riconquistata da Dante nel Paradiso, dopo il ripensamento del proprio pensiero linguistico realizzata nel canto XXVI dove la variazione linguistica è accettata e ripresa, per bocca di Adamo, nella sua potenzialità positiva: viene superata, dunque, una dimensione grammaticale e normativa del volgare, che era stata espressa nel De vulgari eloquentia, e il volgare della Commedia si apre al plurilinguismo e pluristilismo (Amor che move, Milano 2013).

Crialese si colloca in una stagione cinematografica italiana in cui il dialetto è diventato di nuovo importante, e sembra conoscere una valutazione meno gerarchica e direi anche non espressionistica: è un intero sistema morale il napoletano di Gomorra di Garrone; è lingua vera e propria, immobile al passare del tempo, il salentino di Edoardo Whinspeare. Ma in questo senso, emerge una specificità dello spazio linguistico italiano, dove non è dato riscontrare quella dinamica, tutta francese, che vede il métissage più come risposta alla glottofobia tipica della violenza della République che come compiuto progetto imitabile altrove. Viene da chiedersi, in altri termini, se invece il paese mancato, quello dello sviluppo senza progresso (Pasolini), non sia lo strano luogo di una ospitalità linguistica peculiare, che forse può dialogare con l’eccezionale gesto filosofico dell’Italian theory.

Fine prima parte.

*Molti amici hanno letto versioni parziali di questa riflessione. Voglio ringraziare dunque Daniele Balicco, Dario Gentili, Manuele Gragnolati, Stefano Pezzè, Elena Sbrojavacca, Gaia Tomazzoli, Raffaella Zanni che mi hanno offerto idee, suggerimenti, punti di vista differenti, rendendo un po’ meno precarie queste pagine.

di Davide Castiglione

Devo scrivere di Anomalisa, l’ultimo film in stop-motion del regista Charlie Kaufman, uscito nelle sale italiane nel febbraio 2016. Mi occupo di critica letteraria, so poco di cinema e non ho mai osato finora cimentarmi nella recensione di film; eppure devo scriverne, se non altro per chiarirmi il più intenso, intimo e inatteso rapimento emotivo, terremoto interiore, provato da molti mesi a questa parte. Non per una poesia, non per un romanzo, nemmeno per una persona. Per un film. La stessa intensità che scattò per Blancanieve e per Mulholland Drive, ma nel caso di Anomalisa forse più introiettata, meno estetica.

A dar conto di questa intensità certamente c’entra, ma solo in parte, la mia fascinazione per il grottesco a sfondo tragico e per l’uncanny, esemplificati nella balena arenata sulla piazza di un villaggio in Werkmeister Harmonies, di Béla Tarr; certamente anche c’entra, ma ancora una volta solo in parte, la resa del sordido in chiave iperrealista, ma senza esibizione di sé, come uno Edward Hopper trasposto nella pellicola. Più ancora e finalmente c’entra il fatto che il protagonista, Michael Stone (fredda pietra, nome-emblema che può forse richiamare lo Stoner di John Williams), è un me-ombra potenziale, l’accademico che ha interrato la propria freschezza intellettuale per obbedire alla logica del successo che quella freschezza (o spregiudicatezza, non sappiamo – di Michael conosciamo il presente, non il passato) gli ha garantito. In Michael ho intravisto insomma quello che a tratti mi è sembrato di avvertire in me, perlomeno in forma embrionale e da almeno un anno a questa parte.

Michael è come avvolto da uno schermo isolante, appare morto alla vita e riduce lo scambio con gli altri al minimo indispensabile per le questioni di logistica (l’invito a una conferenza, l’alloggio…). Del linguaggio lui ha dimenticato non solo gli aspetti espressivi, ma anche quelli simbolici e di rappresentazione dell’esperienza. Ironia atroce per un motivational speaker di successo come lui, aspetto che necessiterebbe di altri paragrafi ma che si commenta già da sé. Paradossalmente, e quasi per una forma di difesa personale, Michael conserva invece un rudimento di sensibilità per l’aspetto meno strumentale del linguaggio, quello al tempo stesso più esteriore (fisico) e interiore (psicologico): la musicalità – tono, timbro, intonazione – che scorge solo in Jennifer, la protagonista femminile non troppo appariscente. In questo senso, credo, va letta l’ardita ma efficacissima scelta di Kaufman di omologare tutte le altre voci, con effetto dapprima straniante ma che poi va sinistramente assimilandosi nello spettatore. Questa iper-sensibilità per l’aspetto musicale della lingua tradisce tuttavia un grado ennesimo di egoismo, sussunto in una forma quasi autistica: a Michael non interessa cosa gli altri abbiano da dirgli, non prova interesse per la loro storia e meno che mai per la loro sfera emotiva (troppo banale, prevedibile… o forse troppo compromettente?).

Ma Michael è prima di tutto e platealmente disinnamorato di se stesso, è nauseato dai discorsi e dalle ricette per il successo che egli stesso ha sviluppato e che persino ora codardamente si accinge a promuovere. Lo fa come una coercizione a ripetere, un’impotenza di fronte al proprio stesso successo misurato su parametri esteriori, quantificabili in copie vendute e inviti spesati. Il risultato, questa volta, è penoso: il motivational speaker Michael pronuncia un discorso incoerente e claudicante davanti a un pubblico pronto a pendere dalle sue labbra; il regista non concede sconti al suo poco amabile ma in fondo troppo umano protagonista.

L’incubo dell’essere voluti e richiesti (per la propria immagine pubblica, certamente, poiché quella privata Michael la nasconde anzitutto a se stesso) si concretizza, mi sembra, verso i tre quarti del film, nella sequenza onirica in cui Michael è letteralmente inseguito e accerchiato dai suoi ammiratori. La solitudine nella folla, forse la peggiore, la stessa che magistralmente Iac McEwan in Amsterdam tratteggia a proposito del direttore editoriale Vernon Halliday preso d’assalto dai suoi redattori. La stessa che Montale confessò di aver provato a Firenze, quand’era a capo del Gabinetto Viesseux (cito a memoria da un’intervista: “a Firenze ho conosciuto anche troppe persone, e la mia solitudine non era meno intensa che a Genova”).