di Jamila Mascat

C’è uno spazio di piccole dimensioni che, nonostante tutti gli odiosi dispositivi cyborg usati per sopprimerlo, continua a resistere a oltranza: quello tra i miei due incisivi superiori.

Il nome di battesimo è diastema (dal greco, ovviamente, διάστημα) e indica negli esseri umani un vuoto d’essere che si insinua generalmente tra i due denti anteriori della mascella superiore. Erbivori come i cavalli (famosi per le gigantesche distese che separano i canini dai premolari) e roditori (privi di canini tra incisivi e molari) lo esibiscono con disinvoltura. Così anche i bambini piccoli, la cui dentizione primaria spesso presenta un corridoio d’aria in bocca, che intenerisce e in ogni caso non turba né disturba. Ma se, come talvolta accade, l’imperfezione si ripresenta quando arrivano i denti definitivi, c’è bisogno di correre ai ripari con apparecchi ortodontici di varia forma e fattura che nel giro di qualche anno dovrebbero risolvere la questione e riserrare i ranghi. Se il problema persiste, e per qualche ragione lo si vuole eliminare a tutti i costi, la chirurgia interviene per rimuovere il frenulo labiale sovradimensionato o applicando faccette di ceramica per tappare i buchi. Sembra che alla fine sia tutta colpa delle gengive, e che il fattore ereditario abbia un ruolo determinante nel 49/% dei casi.

Assurto tra gli anni Sessanta e gli anni Ottanta, grazie a Brigitte Bardot, Lauren Hutton, Madonna e Vanessa Paradis, a difetto più quotato nel firmamento delle dive, e poi ostentato con spudoratezza dalle mannequins del terzo millennio, stile Lara Jagger, che ne hanno fatto un’arma di ribellione contro le ingiunzioni al perfezionismo della moda démodée – il diastema, in tempi non sospetti e lontani dal glamour, aveva stregato Chaucer già nel Trecento.

Il contributo dei Canterbury Tales (1387-1400) alla canonizzazione estetica del diastema – un’ironica e irriverente canonizzazione al femminile nel segno della voluttà – è cosa nota ai cultori della materia.

Nel prologo generale dei Racconti, dove Chaucer introduce i 29 personaggi in pellegrinaggio da Southwark a Canterbury, tra il profilo di un Dottor fisico che “amava l’oro sopra ogni cosa” e “metteva tutto da parte quel che guadagnava in tempo di pestilenza” e il ritratto di un “povero parroco di campagna” che “tuttavia era ricco di pensieri e d’opere sante”, fa capolino un cammeo della brava comare di Bath*.

“Ricca di meriti” (She was a worthy womman al hir lyve / She was a worthy woman all her life), infaticabile viaggiatrice e amante del riso e della chiacchiera, iniziata fin da giovanissima alla buona compagnia e al divertimento ed esperta in fatto di rimedi d’amore, arte di cui vantava profonda conoscenza, la wife of Bath esibisce un aspetto e una postura che tradiscono le sue inclinazioni: donna dal viso impertinente e dal colorito acceso, seduta a cavallo e finemente vestita, con scarpe morbide, calze rosso scarlatto e un immenso cappello posato sul capo.

“Peccato, era un po’ sorda” (But she was somdel deef, and that was scathe / But she was somewhat deaf, and that was a pity), nota Chaucer, e “avesse i denti spaziati, a dire il vero” (Gat-tothed was she, soothly for to seye / She had teeth widely set apart, truly to say). La versione di E. Barisone (Utet, Torino, 1981) traduce: “i suoi denti infatti erano radi”, sottolineando la scarsità più che la spaziatura a cui l’aggettivo gap-toothed invece rimanda, caratteristica a quanto pare diffusa tra i pellegrini, che, così vuole la leggenda, il gap proteggeva e destinava alle cure di una buona stella. Ragion per cui l’autore dei Racconti collega il diastema all’abitudine di girovagare (She koude muchel of wandrynge by the weye / She knew much about wandering by the way).

Nel prologo che precede il suo tale (il sesto), la Comare di Bath si racconta in prima persona. Vedova di cinque mariti – “E benvenuto il sesto, quando capiterà!” (Welcome the sixte, whan that evere he shal) – nata sotto il segno di Venere e Marte – “Venere mi ha dato passione e cuore, e Marte il mio trepido ardimento” (Venus me yaf my lust, my likerousnesse/ And Mars yaf me my sturdy hardynesse) – rivendica con fierezza la propria devozione all’amore (Allas, allas! That evere love was synne!/I folwed ay myn inclinacioun/ By vertu of my constellacioun) e un disinvolto e generoso appetito sessuale: “Dio mi perdoni, ma non ho mai saputo amare con discrezione. Ho sempre seguito il mio appetito, corti o lunghi, neri o bianchi che fossero; purché mi amassero, non stavo a guardare se erano poveri o di che rango” (I ne loved nevere by no discrecioun, But evere folwede myn appetit, Al were he short, or long, or blak, or whit;I took no kep, so that he liked me, How poore he was, ne eek of what degree).

Dai presunti eccessi di Venere associati al diastema discende la mitologia della pessima (o ottima) reputazione delle sue portatrici sane. E anche se non si conosce ad oggi nessuna evidenza scientificamente comprovata del rapporto tra l’esuberante attività libidica e la distanza che separa gli incisivi superiori, l’erotizzazione (maschile) del diastema (femminile) e di altre imperfezioni dentarie rimane un’idée reçue, tutta eterocentrata, dura a morire e sorprendentemente senza confini.

Nel 2015 l’Australian Dental Association (ADA) lanciava l’allarme della nuova moda dei denti-Dracula, cioè dei canini artificialmente allungati e appuntiti, divampata in Giappone nel corso degli ultimi anni e che minaccia di contagiare tutta la regione australo-

In Nigeria (e in altri paesi dell’Africa occidentale), dove il diastema è diventato un simbolo di autenticità, bellezza e fertilità e va per la maggiore, il ricorso diffuso alle ricostruzioni artificiali dei denti spaziati è stato indagato parallelamente da studi etnografici e odontoiatrici che testimoniano dell’importanza di questo fenomeno.

Sorprendentemente, invece, in Francia “les dents du bonheur” rivelano una genealogia tutta maschile. Infatti, una delle spiegazioni (non documentate ma diffuse) di questa felice designazione (l’altra allude alla dentizione decidua dei bambini, spaziata perché alterata dalla suzione del pollice, che in età adulta ricorderebbe i piaceri dell’infanzia) risale al tempo delle guerre napoleoniche, quando i soldati in guerra dovevano usare i denti per ricaricare i fucili, per aprire cioè le cartouches papier, le confezioni di carta che imballavano la polvere da sparo e i proiettili. Gli uomini che non vantavano una dentatura impeccabile venivano esentati dalla leva e potevano per questo ritenersi fortunati (da cui anche l’espressione “dents de chance”).

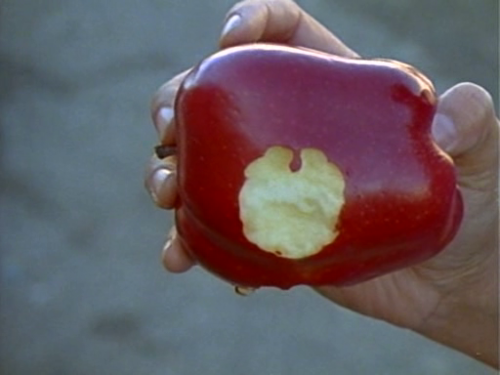

Questa immagine è la foto di una mela morsa da un morso inconfondibilmente diastemico – niente a che vedere con i morsi levigati e seriali delle mele incise sul dorso di computer e cellulari.

Il diastema è, tra le altre cose, un sigillo inscritto nel cibo, la traccia inequivocabile di un atto compiuto, la prova schiacciante di un divieto alimentare trasgredito:

Les Blank (1935-2013) è un regista dalle curiose ossessioni orali – mi riferisco al cavo orale, al palato e al gusto.

Nel 1980 aveva girato una docu-inchiesta sull’aglio intitolata “Garlic is as good as ten mothers” (ispirata al detto fatidico Garlic is as good as ten mothers…. for keeping the girls away).

L’anno prima, nel 1979, aveva filmato la cerimonia di lancio all’UC Theatre di Berkeley di Gates of Heaven, opera prima di Errol Morris, durante la quale Werner Herzog onorava la promessa di mangiare una scarpa cucinata tra i fornelli di Chez Panisse con l’aiuto della cheffe Alice Waters. Addentando pezzi di tomaia, discorrendo nel frattempo di cinema, volontà, sapori e sentimenti, il regista di Fitzcarraldo teneva così fede alla scommessa fatta al suo allievo qualche anno prima: se Morris avesse completato la pellicola, Herzog avrebbe divorato una scarpa cotta. “Le scarpe, precisa, sono quelle che indossavo quando ho scommesso con Errol, perché ho pensato che avrei dovuto prendere le stesse. Avrei potuto mettermi delle scarpe più leggere, ma non avrebbe avuto senso. Non mi piacciono i codardi”. Così Werner Herzog eats his shoe (e rende omaggio a Chaplin in The Gold Rush):

Nel 1987 realizza Gap-toothed women, un documentario di 37 minuti costruito sul montaggio di récits di donne diversissime – tra cui l’attrice Lauren Hutton e l’allora giudice della Corte Suprema Sandra Day O’Connor, insieme ad altre meno note – che la natura ha unito nel segno del diastema. Ciascuna racconta la propria esperienza di una vita vissuta con lo spazio tra i denti con vergogna, fierezza, rassegnazione o, perfino, misticismo. La telecamera inquadra una dopo l’altra queste dentature vistosamente imperfette – come nell’estratto video postato poco sopra – per rendere omaggio al gap. E alle fantasie amorose del regista da adolescente: [il video che segue sembra uguale al primo, ma non lo è. Si tratta di un’intervista a Les Blank che racconta la sua infatuazione per una gap-toothed girl alle medie]:

______________________________________________________________

*“E c’era una brava Comare dei dintorni di Bath, ma, peccato, era un po’ sorda. A tessere il panno era così pratica, da battere quelli di Ypres e di Gand. In tutta la parrocchia non c’era donna che avesse il coraggio di passarle avanti a far l’offerta: se mai qualcuna s’arrischiava, a lei veniva una tal bile, che usciva fuori d’ogni grazia. I suoi fazzoletti erano di tessuto finissimo: giurerei che pesavano dieci libbre quelli che si metteva in capo la domenica. Le sue calze erano d’un bel rosso scarlatto, ben attillate; le scarpe morbidissime e nuove. Aveva un volto impertinente, bello, di colorito acceso. Era una donna ricca di meriti, che in vita sua aveva condotto ben cinque mariti sulla porta di chiesa, senza contare altre amicizie di gioventù… ma non è il caso di parlarne proprio ora. Tre volte era andata a Gerusalemme, e di fiumi stranieri ne aveva attraversati molti: era stata a Roma, a Boulogne, a San Giacomo in Galizia e a Colonia. Aveva insomma parecchia pratica di viaggi: i suoi denti infatti erano radi. Sul cavallo sedeva comodamente, ben avvolta da un soggólo, con un cappello in testa largo come un brocchiere o uno scudo; una gualdrappa intorno ai larghi fianchi, e ai piedi un paio di speroni aguzzi. In compagnia sapeva ridere e chiacchierare; e doveva intendersene di rimedi d’amore, poiché di quell’arte conosceva certo l’antica danza“.

[G. Chaucer, I racconti di Canterbury (versi 445-476), a cura di E. Barison, Utet, Torino].

In inglese:

445 A good WIF was ther OF biside BATHE,

There was a good WIFE OF beside BATH,

446 But she was somdel deef, and that was scathe.

But she was somewhat deaf, and that was a pity.

447 Of clooth-makyng she hadde swich an haunt

She had such a skill in cloth-making

448 She passed hem of Ypres and of Gaunt.

She surpassed them of Ypres and of Ghent.

449 In al the parisshe wif ne was ther noon

In all the parish there was no wife

450 That to the offrynge bifore hire sholde goon;

Who should go to the Offering before her;

451 And if ther dide, certeyn so wrooth was she

And if there did, certainly she was so angry

452 That she was out of alle charitee.

That she was out of all charity (love for her neighbor).

453 Hir coverchiefs ful fyne weren of ground;

Her kerchiefs were very fine in texture;

454 I dorste swere they weyeden ten pound

I dare swear they weighed ten pound

455 That on a Sonday weren upon hir heed.

That on a Sunday were upon her head.

456 Hir hosen weren of fyn scarlet reed,

Her stockings were of fine scarlet red,

457 Ful streite yteyd, and shoes ful moyste and newe.

Very closely laced, and shoes very supple and new.

458 Boold was hir face, and fair, and reed of hewe.

Bold was her face, and fair, and red of hue.

459 She was a worthy womman al hir lyve:

She was a worthy woman all her life:

460 Housbondes at chirche dore she hadde fyve,

She had (married) five husbands at the church door,

461 Withouten oother compaignye in youthe —

Not counting other company in youth —

462 But thereof nedeth nat to speke as nowthe.

But there is no need to speak of that right now.

463 And thries hadde she been at Jerusalem;

And she had been three times at Jerusalem;

464 She hadde passed many a straunge strem;

She had passed many a foreign sea;

465 At Rome she hadde been, and at Boloigne,

She had been at Rome, and at Boulogne,

466 In Galice at Seint-Jame, and at Coloigne.

In Galicia at Saint-James (of Compostella), and at Cologne.

467 She koude muchel of wandrynge by the weye.

She knew much about wandering by the way.

468 Gat-tothed was she, soothly for to seye.

She had teeth widely set apart, truly to say.

469 Upon an amblere esily she sat,

She sat easily upon a pacing horse,

470 Ywympled wel, and on hir heed an hat

Wearing a large wimple, and on her head a hat

471 As brood as is a bokeler or a targe;

As broad as a buckler or a shield;

472 A foot-mantel aboute hir hipes large,

An overskirt about her large hips,

473 And on hir feet a paire of spores sharpe.

And on her feet a pair of sharp spurs.

474 In felaweshipe wel koude she laughe and carpe.

In fellowship she well knew how to laugh and chatter.

475 Of remedies of love she knew per chaunce,

She knew, as it happened, about remedies for love

476 For she koude of that art the olde daunce.

For she knew the old dance (tricks of the trade) of that art.

[dal General Prologue].

Durante i primi anni di università mi trovo al centro di un’attività sessuale che, paragonata alle secche degli anni del liceo, mi appare considerevole al punto di dare luogo a fenomeni di maldestra vanità. Uno di essi è prendere il sole in giardino – si capisce che tali gesti sono resi possibili anche dalla disponibilità di tempo libero offerta dalla condizione di studente universitario, condizione che non molto tempo dopo si sarebbe tramutata in quella di cittadino che parte militare.

Durante i primi anni di università mi trovo al centro di un’attività sessuale che, paragonata alle secche degli anni del liceo, mi appare considerevole al punto di dare luogo a fenomeni di maldestra vanità. Uno di essi è prendere il sole in giardino – si capisce che tali gesti sono resi possibili anche dalla disponibilità di tempo libero offerta dalla condizione di studente universitario, condizione che non molto tempo dopo si sarebbe tramutata in quella di cittadino che parte militare. di Francesca Matteoni

di Francesca Matteoni