di Ilya Kaminsky, Ludmila Khersonsky, Zarina Zabrisky, Elena Andreychykova

[Traduzione italiana di Pina Piccolo, dall’articolo originale in lingua inglese del 10 novembre 2022 apparso su Orion: Nature and Culture <orionmagazine.org>]

TRA POCHI MINUTI inizierà a suonare la sirena antiaerea. “Il bambino trascina i corpi dei suoi vicini”, dice Zarina. “Adulti, bambini, per tutta la mattina. Li trascina da sotto le macerie di un edificio bombardato. Gli rivolgo delle domande, ma non vuole parlare che di chiodi e del martello che gli servono per riparare la finestra. Non parla d’altro. Martello. Chiodi”.

Siamo seduti in un ristorante di via Kanatnaya a Odesa, in Ucraina. Zarina mi guarda dritto negli occhi.

“Trascinava nonne, mamme e bambini da sotto le macerie”.

Invece che correre al rifugio, Zarina mi chiede se desidero dell’altro cognac. È surreale che si continui a brindare e a cenare durante un bombardamento. Ma è proprio quello che facciamo.

“È la città stessa che ti aiuta a superare le cose”, afferma. “Cammini per strada e ti senti meglio”.

Zarina è una corrispondente di guerra. Sfiora con le dita il bordo del bicchierino di cognac e sussurra: “Ho detto alla mia famiglia che sarei andata a trovare degli amici in Europa. Continuo a inviare a casa foto di micetti”.

Il suo telefono vibra: un giornalista americano le chiede in prestito il suo giubbotto antiproiettile. Sta per andare in una zona di combattimento attivo, mi dice. Poi ordina gli antipasti.

Il giorno dopo mi ritrovo a una lettura di poesie a Odesa.

Non è esattamente una cosa che ti aspetti in una città con il coprifuoco e i sacchi di sabbia che fanno da barricata.

Le letture di poesia si svolgono tra gli allarmi delle sirene antiaeree. Servono il vino. Le ciliegie.

C’è anche Elena Andreychykova.

Qualche giorno fa Elena mi aveva organizzato una visita in macchina della città. L’Ucraina è una no-fly zone, quindi bisogna prendere un volo per la vicina Repubblica di Moldova e attraversare la frontiera con un qualche autoveicolo o a piedi.

Lei stessa ha lasciato l’Ucraina per mettere al sicuro sua madre e suo figlio, e poi è tornata.

“Nonostante tutto”, in una mail mi aveva scritto, “Odesa è così luminosa”.

Durante l’evento mi guarda e fa: “Odesa non è occupata come Kherson. Quindi andiamo insieme a leggere poesie. Si vive solo una volta”.

E così leggiamo insieme agli altri, le nostre parole scandite dalle sirene antiaeree.

A casa, ricevo una mail da Ludmila Khersonsky, fuggita dall’Ucraina qualche mese prima con il marito, il poeta Boris Khersonsky. Descrive la fuga dal paese, i primi giorni di bombardamenti. Parla di come abbia barricato le finestre coi suoi libri di poesia, in modo da evitare che le schegge di vetro schizzino per la stanza dopo l’esplosione di un razzo di artiglieria. Leggendo, mi viene in mente un verso di una delle sue poesie, scritta molti anni fa, ma sempre attuale: “Seppellito in un collo umano, un proiettile sembra un occhio, cucito dentro / un occhio che guarda indietro al proprio destino”.

Eccovi allora tre voci da una città sotto blocco navale, una città le cui strade continuano a essere sotto i bombardamenti mentre scrivo. I gatti randagi sono ovunque. Dormono in cima alle fortificazioni anticarro, tremando, mentre sfrecciano le auto militari e i taxi. È una città in cui la gente continua ad andare all’opera, alle letture di poesie, nonostante i colpi d’artiglieria; in cui uno zoo ha riaperto da poco e un numero enorme di persone fa la coda per isolati per poter entrare e salutare gli animali. Il giorno della riapertura, una mucca ha partorito davanti alla folla. Il piccolo l’hanno chiamato Javelin, come l’arma anticarro portatile.

Sono tre voci che si esprimono in una prosa fatta di silenzi, di momenti non detti, di momenti di terrore per ciò che viene fatto all’Ucraina mentre il mondo sta a guardare.

– Ilja Kaminsky

10 luglio 2022

*

GATTO SOTTO UN CIELO SENZA UCCELLI

Un saggio dall’Ucraina, di Ludmila Khersonsky

ECCOLO LÌ, ORA. Un suono acuto dietro la finestra. Zz-z-z -sss-ss-bang! Il gatto fa un balzo e si nasconde sotto il letto, poi sotto il divano. Il mio gatto nero si nasconde nell’ombra. Il mio corpo trema.

Rifuggo dal pensiero che tutto questo possa continuare. Voglio essere forte. E voglio anche dormire. Ma come si fa a dormire dopo UNA COSA DI QUESTO GENERE? e se non riuscissimo più dormire? Cerco di immaginare le nostre notti insonni, senza mai appoggiare la testa.

L’esplosione. La Russia ha infine deciso che siamo cosa di così basso valore che la nostra vita e il nostro sonno poco importano. Così come poco importa che abbiamo animali domestici felici e bisognerebbe evitare di spaventarli.

Più tardi scoprirò che i gatti sentono il razzo con tre o quattro minuti di anticipo rispetto alla sua effettiva comparsa. Per sapere se si sta avvicinando un razzo vi basta guardare il vostro animale domestico. I gatti iniziano a correre avanti e indietro sgomenti, sbattendo il corpo contro i muri. Ho parlato con una donna libanese che mi ha detto che il suo gatto si comportava allo stesso modo prima del bombardamento dell’artiglieria: correva per la stanza, sbattendo senza sosta il corpo su e giù per le pareti e le finestre. Questo accadeva nel 2008, ha detto. È la stessa cosa che vedo nel 2022.

Per prima cosa, ascolto il mio corpo, il rumore dei miei denti che battono. Questo chiacchiericcio, paura animale, così vergognoso. Dovrei nascondermi anch’io sotto il divano e rimanere lì, piatta come una frittella? Un gatto si nasconde sotto il divano, ma dove può nascondersi una creatura umana quando la casa non è più sicura? Quanto tempo ci metto a sparire?

Vado in sala da pranzo.

Cerco di fare il caffè. Il mio primo caffè di guerra, alle quattro del mattino, subito dopo l’esplosione.

Questi razzi, pesanti pezzi di metallo mortifero, quanto pesano? Più tardi scoprirò che possono pesare fino a quattromila chili.

Non ho familiarità con niente che pesi così tanto.

Persino la credenza, quel mobile antico che abbiamo restaurato e riparato e riportato dentro con l’aiuto di tre uomini forti, non pesa così tanto. Inoltre, nessuna persona sana di mente si sognerebbe di lanciare una credenza a mo’ di razzo…

Vado fuori. Il cielo si schiarisce, l’azzurro e il bianco del cielo bellico di primo mattino, così vicino eppure così lontano. Ogni albero del giardino è testimone di quello che facciamo. Ho bisogno di testimoni affidabili per raccontare la storia dei razzi che esplodono di primo mattino.

La guerra ti erode il respiro. Diventa duro e friabile, come un terreno danneggiato. So che più tardi farò fatica a respirare. Il mio respiro diventerà irregolare, ansimerò e aspetterò prima di espirare. È così che il respiro resiste al dolore e alla disperazione. Osservando altre persone per vedere come respirano, si può capire subito se siano sconvolte o meno. Alcune persone adottano una respirazione impercettibile, come se non ci fossero più. Le guerre non sono adatte al respiro.

Mattinata bellica: tutto è diventato grigio. Anche i crochi luminosi non sono più così luminosi. Gli stessi fiori hanno un aspetto cinereo.

Ho sempre amato accendere il fuoco nel camino, l’odore della legna che brucia e la brace che alla fine muore, la cenere. Amerò questa azione tanto quanto prima?

Non posso dire cosa apprezzerò di più, perché la vita è divisa in due parti: prima della guerra e durante la guerra. Durante la guerra ho bisogno di concittadini che camminano per le strade. Ho bisogno di parlare con i tassisti, con gli impiegati di banca e con i commessi dei negozi. Parlando con la gente ritrovo la sensazione di essere viva, il piacere di essere normale. La vita si sforza di essere sana e la gente si alza e va a lavorare. Qualcuno prepara il pane.

Ci si alza, si fa la doccia, si lavora.

Non abbiamo un seminterrato dove nasconderci in caso di bombardamento. Né abbiamo un luogo che possa proteggerci dai razzi dell’artiglieria. Naturalmente la nostra casa potrebbe essere colpita direttamente da un razzo. Le possibilità di sopravvivenza sono molto basse, ma se esplodesse nelle vicinanze? Si frantuma il vetro delle finestre, le schegge volano ovunque intorno a noi, verso di noi.

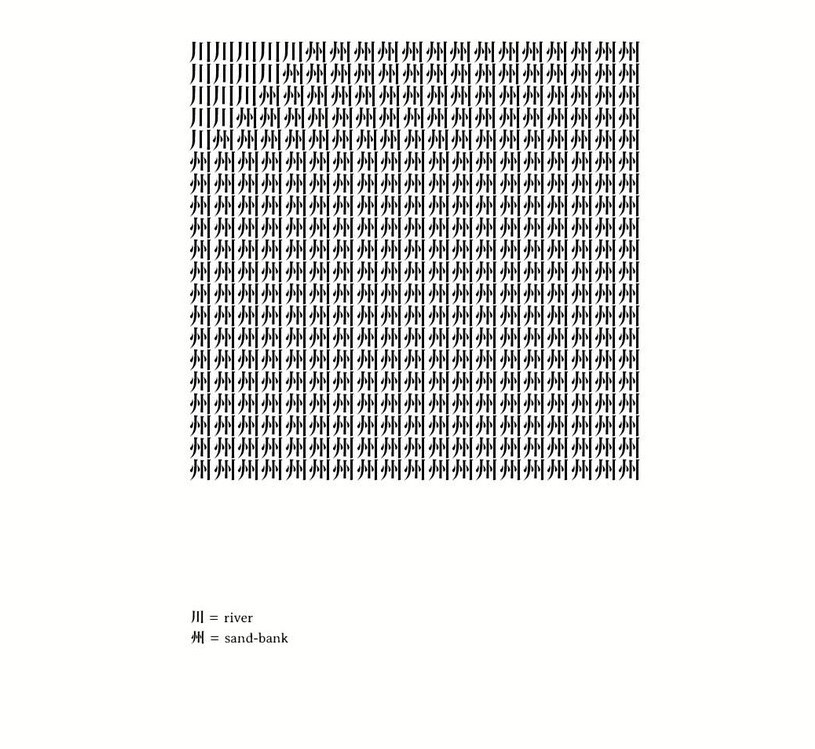

Così stamattina la mia prima attività è costruire una barricata di libri sul davanzale della finestra. Sono libri scritti da me e da mio marito, copie extra che trovo in casa e che ora servono a proteggerci se la nostra strada viene bombardata. Questa è la stanza dove ci nascondiamo dai missili.

Come preparo la mia casa alla guerra? Di cos’altro ho bisogno? Coperte, lenzuola, scialli? Il mio scialle di cachemire preferito andrà bene? Ho bisogno di coprirmi in modo elegante contro questo incubo.

Rapide occhiate alle stanze della mia casa: tante cose belle che mi circondano sembrano ormai inutili. Bambole, perline, quadri, statuette, libri sugli scaffali. Ho bisogno di un riparo. Mi avvolgo lo scialle di cachemire intorno alle spalle.

Mia madre ha vissuto la Seconda Guerra Mondiale. Lei capisce.

“Non uscire di casa”, mi dice. “Bombardano vicino casa tua?”.

“Non lo so”, rispondo.

“Va bene, allora”, dice lei, “non uscire”.

Dopo l’inizio della guerra, ospitammo a casa nostra una “sfollata”, una donna alta e silenziosa con due bambini. I bambini erano magri. Erano molto poveri. La gente divideva con loro alimenti di base. Nessuno sapeva il suo nome. La chiamavamo “la sfollata”. Le persone che non hanno una casa perdono il loro nome.

Io ho ancora un nome. Mi chiamo Ludmila. Ho la mia casa, anche se sopra di essa volano dei razzi. Un tempo mi svegliavo e parlavo con gli uccelli in volo nel cielo. Ora gli uccelli non ci sono più. C’è troppo rumore perché possano stare sul nostro tetto. Riempio un davanzale di libri per proteggere mio marito e il nostro gatto dagli spargimenti di vetro durante i bombardamenti. Ho tappezzato di libri il davanzale. Ho usato le parole per protezione e sicurezza. Penso che sarà utile.

Devo trovare una torcia. E un borsone da afferrare al volo. Deve essere di dimensioni ridotte, ma deve poter contenere tutta la mia vita — tutto ciò che amo e apprezzo e tutto ciò di cui potrei avere bisogno: foto di famiglia, libri, documenti, cibo e acqua, medicine, cellulare, caricabatterie, soldi, la mia collana, i vestiti caldi, le nostre collezioni d’arte, il mio cuscino, il mio scialle di cachemire, il mio rossetto, gli occhiali di mio marito, la mia paura, il mio dolore, la mia rabbia e la mia speranza.

*

CERCASI DENTI DI CAPODOGLIO

Un saggio dall’Ucraina di Zarina Zabrisky

SCRIVO QUESTO TESTO alle sei del mattino del 16 luglio. Mi sono svegliata poco dopo le 5 quando Odesa è stata colpita da un altro missile d’artiglieria. Sulla città si è alzato un fumo nero. Non conosciamo ancora i dettagli. Ieri sera le sirene hanno suonate ripetutamente. Il loro lamento mi fa sempre pensare a un drago senile e assetato di sangue che emerge da una grotta buia e umida nelle profondità dell’oceano e si leva sfolgorante nel cielo bruciando la terra con il suo alito putrido. Vuole divorarci. Ci strappa i bambini. Perde i suoi denti arrugginiti.

Decido di andare centro benessere dell’hotel Duke per dimenticare tutto, per lavare via tutto. Negli Stati Uniti gli impianti termali aperti al pubblico, le spa, sono un qualcosa di esotico e legato a etnie specifiche, mentre invece sono un punto fermo nello spazio post-sovietico, in Europa e in Asia. Andare alla spa, al bagno pubblico o all’hammam, è un rito antico in Giappone, Turchia, Germania, Ungheria, Marocco e, sicuramente, a Odesa. Ovunque mi trovi, quando sono in difficoltà, vado in una di queste strutture. Ho affogato il mio dolore in terme coreane, marocchine e, sì, russe. Scrub al sale, impacchi al miele, vapore all’eucalipto e alla menta, saune alla lavanda e al pompelmo rosa, bagni panoramici, persino una sauna alla birra in Polonia. Gli slavi credevano alla magia delle acque termali: muori e vieni immerso prima in “acqua morta” e poi in “acqua viva” e alla fine si torna in vita, tutti lucidi e nuovi, purificati. Ho bisogno di questo bagno di resurrezione per purificarmi dalla terra nera dei cimiteri bombardati, per non sentire più il lamento del drago.

Al centro benessere dell’hotel Duke c’ero già stata. Una donna senza età, simile a una sirena, la somma sacerdotessa della spa, con addosso un bikini turchese, ti piazza sul viso una pezza infusa all’essenza di quercia canadese e poi ti sferza con rami di betulla finché non senti il veleno uscire dai pori. Voglio tornare lì, tuffarmi nella vasca d’acqua gelida al ritmo di canti ucraini che si mescolano alle voci delle donne e agli schizzi, risuonando sotto il soffitto a volta. Voglio chiacchierare con gli sconosciuti. L’ultima volta che ci sono andata, una dottoressa del pronto soccorso si lamentava di essere diventata una celebrità di Odesa dopo che un paparazzo dilettante le aveva scattato una foto mentre prendeva il sole in topless in un parco cittadino e l’aveva condivisa sui social media. Abbiamo riso e bevuto kvas, una bevanda leggermente frizzante, con infuso al miele. Un bambino si tuffava nella piscina fredda perché gli mancava il Mar Nero. Qui il mare è minato e le spiagge sono chiuse.

Mi avvio verso il centro benessere facendo una lunga deviazione e passando davanti a una fila di negozi di abiti da sposa: candidi pizzi, perle e diamanti, torte gigantesche, bandiere ucraine azzurre e gialle che garriscono al vento all’esterno. Molte cose a Odesa sono come le torte del famoso mercato di Privoz: il teatro dell’Opera, la schiuma del mare sulla spiaggia di Langeron, l’aria stessa che d’estate ha un profumo così dolce che viene voglia di mangiarla. Odesa fa venire fame. Forse è per questo che il drago si sta scatenando. Forse desidera Odesa come tutti, la bella sposa amazzone che non appartiene a nessuno.

Odesa non ha paura del drago. Mangia, beve, balla, canta e impazzisce tra un’incursione e l’altra. Vicino a casa mia, un gruppo rock suona una canzone sull’Ucraina, e gente in tuta mimetica allestisce un chiosco per vendere la pizza, stendendo la pagnotta bianca e morbida, accendendo il fuoco, facendo fondere il formaggio dorato e ballando al ritmo della musica. Nell’isola pedonale di via Deribaskovskaya, bambine con le tradizionali camicie ricamate ucraine cavalcano esuberanti pony adorni di nastri rosa sulla criniera, il tutto al ritmo delle sirene antiaeree. Gatti pigri e cani scontrosi dominano la strada, dormendo sull’acciottolato tiepido e accanto ai negozi sfitti. Vicino al mio edificio preferito, in stile Liberty dal colore verde insalata, una band suona canzoni ebraiche di Odesa e tutta la strada balla; i bambini rincorrono bolle di sapone giganti soffiate da una bella ragazza su una sedia a rotelle e un ragazzo abbronzato prepara lo zucchero filato, mentre il drago malato e assetato di sangue non la smette mai di ululare e le sirene non si fermano.

Passo davanti all’unico casinò patriottico che abbia mai visto al mondo: “Gloria all’Ucraina!” recita l’insegna elettronica, e le lettere si trasformano subito in “Nave militare russa vai a farti f***re”, davanti a un sexy shop aperto chiamato La pagnottella. (L’insegna sul portone contiene un doppio senso su palianytsia, parola ucraina che indica una pagnotta di pane e che nessun russo riuscirà mai a pronunciare correttamente).

“Nessuno ha cancellato il sesso”, dice un uomo ubriaco alla fermata dell’autobus.

Passo accanto a uno strip club chiuso, con la scritta “Giamaica, 26 febbraio” dipinta sulla finestra oscurata. La guerra è iniziata il 24 febbraio. Dei gatti neri mi fissano dal marciapiede. Sembrano i banditi ebrei dei racconti di Isaak Babel.

Una volta Babel scrisse: “Non c’è motivo per cui una storia ben congegnata debba assomigliare alla vita reale; la vita si sforza con tutte le sue forze di assomigliare a una storia ben congegnata”. A Odesa è certamente così. All’angolo di via Derybasivska (“Ebraica”), uomini dall’aspetto rozzo con massicce catene d’oro al collo parlano proprio come i carismatici gangster descritti dallo scrittore: frasi brevi e succose, slang carcerario e battute ironiche. Un uomo dell’ufficio del sindaco porta una pistola al fianco, i suoi occhi azzurri brillano mentre mi racconta che un tempo vendeva aringhe al mercato di Privoz. Anche lui potrebbe essere uscito da una storia di Babel. In un certo senso, queste storie sono ormai troppo riconoscibili, troppo stereotipate; l’Odesa intellettuale è alla ricerca di un’atmosfera diversa, di un altro strato della città, al di là del suo sciccoso gangster da cartone animato e delle chiacchiere da cabarettista.

Un ristorante chiamato Babel è aperto e le tende bianche per gli sfollati dall’altra parte della strada hanno l’aria di stand da sagra paesana.

Mentre cammino, leggo cartelli di compravendita scritti a mano e affissi ai muri e ai lampioni agli angoli. È un’arte speciale. “Cercasi denti di capodoglio”, c’è scritto in una di queste inserzioni, e io continuo a leggere: “Tazze da tè di porcellana fabbricate nella RDT. Lampadari di cristallo. Perline. Samovar. Medaglie”. RDT è la Repubblica Democratica Tedesca. Berlino Est. Sovietica. Prima del 1990. Un poster gigante con immagine dal musical Dracula Vlad, con sopra scritto “Cercasi capelli” e “Chiaroveggente Anna”. Altra offerta: “Assumo impiegata. Età Balzac. 4-6 ore” [Ndt: “Età Balzac” si riferisce al concetto di donna matura, associato alla prima amante dello scrittore Balzac].

Mi imbatto in un minuscolo negozio con la porta tappezzata di avvisi e cartelli di compravendita scritti a mano in pennarello nero: “Attenzione: Neonati di aringa dagli occhi blu di qualità sopraffine: femmine e maschi”, “Formaggio fresco di capra etiope dalle orecchie lunghe”, “È consentito l’ingresso con cani e coccodrilli” e “È severamente vietato l’ingresso senza maschera, coniglio, orso, volpe!”. All’interno, una signora di età balzachiana con una piramide di capelli mangia un pomodoro succoso affettato su una pagina di giornale – mi chiedo se sia la Pravda (“verità”), il giornale sovietico. Tutto ricorda una vecchia bottega di alimentari di epoca sovietica: “Caviale di melanzane”, zucchero, sale, pasta e carne di maiale conservata nello strutto. C’è persino l’odore povero e spento del passato. Dal soffitto pendono strisce appiccicose giallastre, con attaccate mosche morte. Ho la stessa sensazione che mi viene in Moldavia, cioè che noi, sfortunati abitanti del post-Mordor, non potremo mai sfuggire a quella falce insanguinata, a quel martello russo. Il drago carnivoro risorge dalle ceneri per divorarci, neonati di qualità sopraffine, maschi e femmine, dagli occhi spalancati, sott’aceto nel succo della storia. “Che facciamo, allora?”, dice la signora. “Meglio ridere, donna. Siamo a Odesa”.

Penso a ciò che mi è stato detto da un amico scrittore: “Odesa deve piangere ogni tanto”. Dov’è la tristezza? Come si fa a piangere all’aperto? Continuo a camminare ma, invece del centro benessere vedo il fumo nero che copre il cielo. Sono in via Babel e due bambini sghignazzanti sono alla ricerca di pezzi di missile russo sul marciapiede, accanto alle caselle segnate in gesso del gioco della campana. Mi chiedo se ne faranno dei “segreti” – denti di drago sotto il vetro – tiro fuori il mio cellulare e mi preparo a scattare istantanee della sfuggente, assurda, triste, buffa verità di Odesa.

*

RITORNO AL MARE

Un saggio dall’Ucraina di Elena Andreychykova

GLI ESSERI UMANI SONO CREATURE STRANE. C’è l’opportunità di lasciare il proprio Paese, in cui è in corso una guerra crudele. C’è l’opportunità di andarsene e di vivere in sicurezza, di continuare a lavorare lì, di fare volontariato a distanza, di sperare da lontano che tutto questo finisca presto.

In realtà, sono partita nei primi giorni con mio figlio e mia madre, quando c’è stato un tentativo di attacco all’aeroporto di Odesa. Siamo andati in macchina a Istanbul e siamo rimasti lì per due mesi. Quando siamo partiti, non c’era tempo per pensare a come continuare a vivere. Avevo paura per mio figlio e mia madre; mi concentravo solo su come lasciare rapidamente l’Ucraina, perché alle frontiere le file erano chilometriche.

Sono tornata per una settimana a Odesa per vedere mio marito e mi sono resa conto di quanto mi sentissi straniera, lontana da casa. Sono solo di passaggio a Istanbul. Esisto e basta. Non amo il sapore del cibo, anche se prima il cibo turco mi sembrava sempre squisito. Non sento l’odore del verde che si risveglia dopo l’inverno. Mi costringo a guardarmi intorno e a distrarmi, ma i miei occhi tornano sempre al cellulare e alle notizie. Come faccio a costringermi a godermi questa città esotica quando l’unica cosa che voglio è essere a casa? C’è anche lo stesso Mar Nero, ma non fa per me. Ho bisogno del mio Mar Nero: delle mie spiagge, con la mia sabbia, su cui camminavo da bambina. I miei gabbiani gridano in modo diverso, le mie alghe hanno una maggiore concentrazione di iodio, le mie conchiglie hanno una forma diversa. Perché mai non l’ho apprezzata come la apprezzo ora?

Alla fine di aprile comunico a tutti i miei parenti il mio ritorno. Anche mio figlio, che ha undici anni, chiede di tornare a casa di sua nonna, che ha un seminterrato. “Sai, sono un ragazzo coraggioso”, dice. Anche mia madre insiste per il suo ritorno. Ha la sua argomentazione: suo figlio (mio fratello) è a casa; lei stessa non ha più paura. Ma in realtà vuole solo andare al nostro mare.

A maggio riprendiamo il cammino. Passiamo per la Turchia, la Bulgaria, la Romania. Pare che il Mar Nero sia anche questo. Lo vediamo quando facciamo le nostre soste; anche questo è piacevole e quasi sostituisce l’immagine tanto attesa della nostra costa.

Ma no.

Queste coste mi ricordano le nostre. Fanno battere il cuore un po’ più forte. Ti inducono a credere che sei vicino, che presto sarai a casa. Presto potrai avvicinarti all’acqua che per composizione salina è simile al tuo sangue. La tua potenza desossiribonucleica.

Arriviamo a Odesa il 6 maggio. La prima cosa che faccio è andare al mare.

Sono a casa.

È incredibile. Nonostante le sirene, il rumore delle esplosioni, mi sento molto contenta qui. È uno stato d’animo stupido, contraddittorio, lacerante.

Non ha senso mentire, soprattutto a se stessi. Ho paura come tutti gli altri. Sono triste come tutti gli altri. Odio, mi arrabbio, soffro e precipito nella disperazione.

Contenta non per qualcosa, ma nonostante.

Ancora di più che nell’infanzia. Anche se la mia infanzia è stata assolutamente felice.

E sicuramente più che in gioventù. Anche se ci sono anche molti episodi all’insegna della dopamina.

E qualsiasi altro giorno prima dell’inizio della guerra. Perché non sapevo come apprezzarla, la felicità.

Un mio amico mi ha detto: “Non hai di che vantarti. La tua felicità è arrivata a tempo scaduto”.

Stavo per sentirmi in colpa, ma ho cambiato idea.

Forse ha ragione. Probabilmente. Più che probabile. Ovunque c’è dolore. Tanto dolore. Dentro. Fuori. E in profondità. E trasversalmente.

Ma sono felice. Disperatamente felice. Solo per il fatto che riesco a sentire qualsiasi sentimento. E posso ammetterlo. Perché non avrò un’altra occasione. Per esempio, andare al mare. E ci vado oggi. Perché chissà cosa succederà domani?

Gli odessiti, ovviamente, sono degli ottimisti invincibili. Ogni mattina, quando vado al mare, incontro molti amici e conoscenti. Quasi tutte le spiagge sono chiuse, ma loro trovano modi per aggirare l’ostacolo. Non si può nuotare; la probabilità di incontrare una mina è più alta che quella di imbattersi in una medusa. Ma quando i cittadini di Odesa lo desiderano davvero, riescono a farlo. Una specie resiliente, che perfino adesso ride.

“Cara, se vuoi nuotare, vieni prima delle nove del mattino”, mi insegna un vecchio abbronzato. “Così presto, a quell’ora, la polizia non c’è. Ho controllato”.

La mattina dopo seguo il suo consiglio.

Non ho mai visto un’acqua così limpida nel Mar Nero. Pulita, scintillante al sole. Branchi di pesci impavidi. Dicono che anche i delfini e i piccoli squali hanno iniziato a nuotare molto vicino alla riva. È probabile che siano stupiti dalla sparizione dei bagnanti. Il mare è calmo, luminoso, sereno. Guarda con saggezza l’umanità e scuote leggermente le onde.

“Tutto passerà”, dice. “Tutto passerà, ma io resterò”.

E noi lo sentiamo.

Ogni mattina vengo qui per ricevere questa saggezza e questo potere. Tornando a casa, raccolgo le amarene del vicino. Stringo leggermente le labbra, ma poi sorrido. La sento in questo momento. Sento la vita. E in questo momento non c’è niente di più importante. Mai avrei voluto che la guerra mi insegnasse questa sorta di edonismo. Ma è già successo, non si può cambiare nulla.

Spero che la guerra finisca presto e che la mia capacità di dissolvermi in sfumature di sapori, odori e suoni rimanga con me. E avrò ancora la possibilità di nuotare lontano? E di pescare? Amo la pesca fin dall’infanzia. Immagino come catturare un secchio di ghiozzi e portarli a casa per friggerli. Assaporo questo gusto con tutta la forza di una rinnovata capacità di apprezzare la vita. Con tutta la mia potenza desossiribonucleica.

*

Frutto della collaborazione tra l’Università di Bologna e l’Associazione Emilia-Romagna di Parigi, grazie al contributo dell’Assemblea legislativa – Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, l’atelier tenutosi alla librairie italienne Tour de Babel è stato ideato e organizzato da Giulia Molinarolo (sua l’introduzione al dossier) per consentire la fruizione comunitaria di uno spazio libero, dialogico e formativo nel quale raccontarsi. Qui di seguito l’ouverture firmata da Wu Ming 2 che lo ha animato.Vi proponiamo a seguire gli incipit dei diversi racconti offrendo la possibilità a chi lo volesse di leggerli per intero nel pdf che è possibile scaricare

Frutto della collaborazione tra l’Università di Bologna e l’Associazione Emilia-Romagna di Parigi, grazie al contributo dell’Assemblea legislativa – Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, l’atelier tenutosi alla librairie italienne Tour de Babel è stato ideato e organizzato da Giulia Molinarolo (sua l’introduzione al dossier) per consentire la fruizione comunitaria di uno spazio libero, dialogico e formativo nel quale raccontarsi. Qui di seguito l’ouverture firmata da Wu Ming 2 che lo ha animato.Vi proponiamo a seguire gli incipit dei diversi racconti offrendo la possibilità a chi lo volesse di leggerli per intero nel pdf che è possibile scaricare