a cura di Carlo Ragliani

Non di facile abbrivio si dimostra principiare una scrittura che voglia dirsi analitica nei meriti della poiesis di Ibello, e del resto neanche stupisce che obbiettivamente poco o nulla di significativo sia stato vergato sinora attorno alla poetica dello stesso, quantomeno in termini di critica stricto sensu.

Niente di meno, del nostro non può non passare inosservata quest’ultima prova di freschissima stampa, così come nulla non può essere detto nei meriti di questo libro: Dialoghi con Amin.

Già da titolo, il testo evoca una dimensione diegetica a fondamento ed esito dell’intero corpo di poesie; ma questo è argomento di cui si tratterà in seguito perché, in prima battuta, si avverte la necessità di introdurre il tanto enucleando una serie di percezioni che si ha dalla consultazione del foglio stampato.

Il dire dell’autore non si nutre della mera ed esclusiva testualità dell’opera: infatti l’elaborato offre una fisionomia naturalmente tesa ad essere un prodotto d’arte, ovvero un kunstprodukt, tosto che un mero sforzo di florilegio.

Per questo possiamo esporre senza timore di giudizi avventati che lo scritto si dimostri di interesse diffuso non solo per la forgia immaginifica e visionaria di cui è portatrice, ma soprattutto per la sovrapposizione che l’utilizzo della parola sedimenta ed ispira.

Ponendosi de facto in forte continuità con l’opera precedente, non tanto tematicamente quanto più in termini nucleari e sostanziali del fare-poesia e dell’essere-poeta, si potrebbe dire che Dialoghi con Amin (o meglio: la nascita del medesimo) attribuisca al poieo un ruolo di ben più profonda natura rispetto a quella a cui siamo stati costretti ad abituarci, volenti o nolenti.

Speculando sugli intenti intimi di questo, diremo che Ibello tenta la resistenza della parola e del suo portatore in un mondo culturale ormai sottoposto al conio da un canto, e che dall’altro supporta la produzione massificata e la mercificazione conseguente di ogni segreto e di ogni intimità.

E questo – sia concessa questa sterile annotazione – si consuma su ogni prospettiva della scena italiana ed internazionale: tanto come lettori appassionati che come semplici consumatori del bene “poesia”, ma anche come massificazione e percezione del fenomeno stesso.

Perciò in Ibello ci confrontiamo con una gloxa che distingue il poeta come carica e figura: una lingua che è tutte le lingue vive e morte assieme, e parla il dire dell’oltre, e del non umanamente ed immediatamente comprensibile – lontano da ogni santimonia e tartufismo, coscienti o meno che siano.

Questo, e soprattutto con un confezionamento della parola che non è mero simulacro e gelido di una comunicazione fine a sé stessa; ma di un semantema che è tentativo di misurazione di una realtà ulteriore ed ancestrale, immersa nel sogno e nella morte almeno quanto da queste si separa e si innalza.

Per questo, possiamo asserire senza troppi mezzi termini che il verso del nostro coagula e trasporta in sé sia memoria che veggenza, per non separare più l’immaginato dal vissuto, sia del narratore, che del narratario.

Tornando alla natura complessiva dell’opera, si può dire che Dialoghi con Amin sia completamente collocata nel tempo della poesia che viviamo, tant’è che si conferma sia l’orfanezza del poeta più che del canto come arte, sia l’assenza di un programma espresso.

A ragion veduta, senza dubbio: perché la mancanza di questo proposito dottrinale espresso non si risolve diversamente che in un mistero e nell’evocazione dello stesso, il cui spettro ammanta il semantema certamente; ma la cui resa oscilla di conseguenza tra le cifre stilistiche del neo-onirismo e della stratificazione aggettivale.

Realtà che, per altro, fruttifica in una plurisemanticità del dettato talora, mentre altre volte chiama a sé una vera e propria lacunosità del sema: come se la stessa parola scritta rimanesse sospesa in una nebulosità volutamente investigata e trovata, complementando una ricerca continua ed incessante in sé stessa.

E di questi fatti se ne percepisce realtà incontrovertibile, soprattutto sulla facciata stilistica della scrittura: difatti non è un caso se il dettato di Ibello si dispone con una certa predilezione di un modello modernamente ellenico del far poesia (Kavafis, Solomos, Seferis, Elytis, etc); ed al contempo materico e bizantino per la cura descrittiva delle immagini della propria fucina.

Ma se è vero questo, lo è altrettanto che l’apparato poetico del verso si arricchisce di una peculiarità sintattica affiancabile ad una propensione sperimentale del poetare, consistente nell’elezione di una certa koiné propria di queste compagini e realtà poetiche; ma è altresì un fattore stilistico in forza del quale Ibello tende a spingersi al di fuori dei confini del canone estetico di cui poco prima, ed a cui adeguare una valutazione – a dir nostro – meramente retorico-performativa.

All’inserimento di una sequela di segni grammaticali relativi ad una sintassi dal respiro tecnicamente avanguardistico, si affiancano invero frequenti passaggi in prosa che gettano le basi di una amalgama che giova meta-poeticamente ad una scansione cronologica del testo, e conferisce un ordine tanto microscopico che macroscopico alla composizione complessiva.

A tal proposito: la tessitura compositiva dell’elaborato respira di un fiato ditirambico ed epanalettico inteso alla fabbricazione di una serie di simbolismi spesso inspiegabili, criptici, apocalittici perfino.

Dei quali, in fondo, una spiegazione originaria non è in nessun modo necessaria, né tantomeno si rinviene l’urgenza di una interpretazione che sia dirimente dell’analisi del testo.

A prova di questo, si pensi solo allo stupore ed alla meraviglia che pervadono la fabbricazione dell’immagine “animale” del dettato, ed afferiscono ad una natura completamente ontologica dell’arte poetica, e del fare-poesia: tesi che, giustamente, anche Milo De Angelis individua ed espone dicendo che “la parola di Ibello non è mai dispiegata, […] si tiene stretta alla propria unicità e obbedisce al comandamento di Cristina Campo […]: non dobbiamo offendere il nostro silenzio”.

Inoltre, si può notare come il metro adottato da Ibello non ricavi una propria identità univocamente riprodotta, e sequenzialmente riproducibile, fino all’esaurimento della medesima materia a cui il nostro rivolge il canto.

L’apparato metrico del testo sembra eleggere una certa tendenza di studio: nel senso che il testo spesso si dota di una struttura di accenti fissa servente (come d’uopo) all’immagine ed al senso meta-poetico che il testo avvoca.

Si pensi al componimento “Verrà la vergine dei falò”: la struttura prettamente decasillabica richiama una certa cantilena di fare cadenzato tipico della nenia che si coniuga in un andamento di accenti mobili, tanto che si verifica uno spostamento dallo schema “pari” del giambo a quello ternario dell’anapestico.

Il tanto, in realtà, coesiste nella disposizione naturale del verso di sdoppiarsi ed accorparsi in gruppi di due, con troncature che nel complesso non sopportano il peso di forzatura, né pagano pegno ad artificiosità di sorta.

Degna di menzione è l’annotazione che segue: se Ibello fa propria una tendenza all’ipermetro, a questa consegna consapevolmente il compito di essere un assestamento ipertrofico di natura concettuale al deficit di certi altri versi di quantità accentuativa minore.

Precetto, poi, valido anche all’opposto: la brevilinearità di taluni testi protende a dirimere lo squilibrio che si verrebbe a creare se il testo fosse stato scritto completamente seguendo un canone metrico eccedente le misure riconosciute come fisse.

Di conseguenza nel dettato saranno rispettivamente i vari versicoli che possiamo ritenere emistichi di una più complessa figura metrica quelle strutture ai quali il nostro delega il ruolo di innervare quei nessi lapidari che coagulano il senso gnomico di cui il testo è permeato.

Tornando alla pasta sostanziale del canto, i continui sovra-ordinamento e sovra-dimensionamento di thema e rhema squadrano sulla pulviscolarità di quelle istanze argomentative che – potendo e volendo essere sintetici – riguardano l’intera esistenza, in atto e potenza, di un essere vivente.

Di qui, perciò, il verso spalanca una serie di passaggi che afferiscono in primo ad un ragionamento di relazione che si districa tra canto e cantato, e di conseguenza intessono una struttura che irretisce tutte le vicende di cui si fa esperienza nel corso dell’opera, ai cui margini angolari potremmo individuare specularmente necessità d’essere, contrapposta a volontà d’esistere, ed invocazione perpetua, di contraltare alla bestemmia più acre, perché sofferta e vissuta.

Non a caso il dio di Ibello – anche se sarebbe meglio dire la religiosità del nostro, tanto terribilmente almeno quanto imponderabilmente iscritta al verso – nonostante abbia perduto la maiuscola, destando e rimestando gli scandali storici di un nume ormai senza nome e senza volto, assume dei connotati storicizzati nel nostro patrimonio culturale, tanto da potersi in un certo modo assimilare ad un assoluto immemore ed interminabile.

Ed è effettivamente una certa propensione all’immateriale ed all’assolutizzazione (ma anche esacerbazione e divinizzazione, come nel caso del concetto di “morte” che si espone nella pagina) ciò che rende il verso dell’autore così etereo, ed al contempo così pregno nel suo disporre quei maxime scibilia cronotetici di Agamben de Il linguaggio e la morte.

Ma è anche vero che in questo processo di tensione all’assoluto si cela la vera inclinazione al martirio della poesia del nostro; la cui finalità ultima sembra simpatizzare, dato il contenuto pulsante e colpevole del testo, per la prassi delle flange estreme degli asceti russi, per cui lo юродивый (lett. jurodivyj) abbandona la sapienza umana per scegliere la “sapienza del cuore”.

Il che, se fosse trasportato nell’opera, la renderebbe sistematicamente libera da ogni razionalità forzata e forzosa, così come sarebbe svincolata da ogni altro assetto cerebrale che – seppur precostruito e preordinato – si dimostrerebbe in fin dei conti esterno dall’origine totalmente ustoria e viscerale del canto del nostro.

Per questo lo scorrere tra i nuclei nevralgici del dettato, congiuntamente alla dialettica che pone in relazione continua individuo-universo, io lirico-tutto/niente, noto-ignoto, finito-infinità, si declina in una serie di sfumature e congetture nella parola di Ibello capaci di fornire una poesia priva di artifici, nella nudità che connota la poesia più vera ed autentica.

Non di meno, lo slittamento che consegue trasporta il lettore nella dissipazione; ed innesca nello stesso una serie di meccanismi comprensivi che stimolano una cognizione ed esperienza del testo ulteriore, più avvicinabili alla facoltà del comprendere l’enunciato per una comprensione diafasica (manifestata completamente nel confronto dialogico della reciprocità degli opposti, e della parola unta di una sacralità laconica) piuttosto che ad un modello etico, oppure rigido, e subordinato ad una ragionevolezza aprioristica.

Queste sono le ragioni dell’equilibrio fonosintattico dell’opera, e del verso che è in questo è custodito: un articolato sistema di pesi e contrappesi, del quale non si avverte la presenza in positivo, ma che richiede il giusto tempo e di assimilazione ed estimo.

Si potrebbe anche riflettere che siano tali gli ingranaggi che si muovono (anche) dietro alla nascita del testo, sinteticamente detta “ditirambica” poco prima: ma è la parola come scoperta di una lingua in tutte le sue conseguenze il sangue della poesia dell’autore – ed il culto del lemma, dalla genesi all’esizio della stessa.

Venendo ai contenuti, è la colpa, in definitiva, l’epicentro del cosmo-gramma di cui prima: la colpa, e la tragedia del sentirsi responsabili in maniera ormai irrimediabile ed oltre ogni riparazione.

Queste realtà trovano la propria rappresentazione nel Maradona (al quale il poeta dedica l’intero ciclo di testi denominato “25 Novembre”, data di morte del giocatore) raffigurato dell’autore che incarna, nel suo divenire simbolo, il senso più profondo dell’umanità.

Di quella votata all’errore ed al fallimento, della vita battezzata nelle acque inquinate dalla perdita dell’amore, e di ogni riferimento ad una esistenza se non casta, almeno indice di quel che nel complesso si potrebbe ritenere univocamente condivisibile.

Nella pronuncia della frase “yo sé la culpa que tengo”, il calciatore si annuncia come colpevole al lettore ed all’ordine naturale, auto-imputandosi di qualsiasi cosa gli sia addebitata; di più, egli diviene ed è la colpa, come se il solo respiro sia ragione di stortura ed onta.

Questo lo determina come entità in bilico tra l’ammanco di ogni riferimento essenziale, ed il buio che si staglia appena oltre la ben più che sottile linea etica tra luce e ombra; e tanto è pregnante il paradigma colpa-essere che, come si diceva poco fa, si innerva profondamente testo e raggiunge anche quel lumen lirico che guida il lettore nella sym-patheia dell’opera, spingendosi nell’assurdità kafkiana assimilabile ad un processo che si attua in mancanza di un capo di accusa o imputazione.

Così densa è la colpevolezza dell’esistere che se da un lato espone il codice intrinseco alla condotta penitente, dall’altro estrinseca la denuncia implicita all’Exemplum più noto di questo modus: si pensi al mero “Tu lo dici” (Gv 18:37), che ci sembra prova provata di quanto sinora enucleato.

Concludendo e riprendendo il tema del dialogo di cui in introduzione, in effetti manca un concreto riferimento di chi sia il destinatario del dià-logos; ed una domanda, l’unica – forse – che non possiamo non farci, è la seguente: chi è Amin?

Se è vero ogni altra conoscenza di quest’opera può giungere da un intendimento dello scritto che non deriva solo dal testo, ma dal demone (cfr. etimo di questo lemma) che lo abita, è tuttavia innegabile che il testo rifiuti pervicacemente di fornire ogni sorta di appiglio ermeneutico.

Questo, ma anche di una direzione che aiuti a dirimere il quesito in maniera definitiva, tant’è che l’unico riferimento testuale che incontriamo, ai fatti, non produce che dubbi e incongruenze.

Al più, al lettore ed alla critica solo ipotesi sono concesse: eppure non ci si può sottrarre da tentare un responso che possa essere una soluzione plausibile alla domanda.

Amin potrebbe essere il silenzio che precede e sussegue l’ordine prestabilito, potrebbe anche essere ciò che colma la distanza tra poeta e poesia, può essere un “tu” che esiste referente a sé stesso, o come nucleo di alterità rispetto alla propriocezione del soggetto lirico in cui si concretizza il poiein e la phronesis, se non anzi quel soggetto psicologico che è presente che ascolta la narrazione che materia l’autore fuori-e-dentro la propria pagina.

Amin, nei nostri occhi, rappresenta a tutti gli effetti un paradosso in quanto è sia colui-che-è, sia colui-che-non-è; e su di esso si riversa tanto il peso di essere il ricevente del colloquio quanto la responsabilità di offrire una prosecuzione naturale alla conversazione.

La conseguenza di questo è che Amin sia la rivelazione dell’inganno, un luogo così rarefatto nell’absolutus da poter contenere ogni cosa, anche – se non soprattutto – nella contraddittorietà che la distingue e incarna; colui che, innanzi al totale annichilimento di ogni orizzonte di senso e di sostanza, non è altro che sé stesso: un Adamo alle porte del regno consumato.

Amin è un paradosso, dal momento che in effetti questo concetto trova ragion d’essere esclusivamente in una dimostrazione che trova paradigma in una reductio ad absurdum; e difatti è quindi l’esteriorizzazione creaturale oscurata dell’ego-scriptor che, di controcanto, è protagonista del supplizio che la poesia di Ibello realizza.

Amin può essere il poiesis in sé e la parte più profonda dell’essere poeta, come può essere il simbolo dell’essere che non ha riposo né requie; è sintesi di chi non conosce né amore né malizia o la sola gioia insolente di chi soffre, e misura la realtà con il compasso del pathos e della sofferenza dell’innocente.

L’unica certezza è che ogni responso, come ogni consultazione della pagina, cade nel dramma di cui è vittima ed artefice; così come ogni altro uomo che, libero e perciò reo (perlomeno, nell’ottica del nostro), non può sfuggire né dall’onta del proprio gesto, né dall’orrore e dal terrore delle conseguenze che ogni azione – conscia o meno, in fondo, non sembra essere poi così importante – comporta.

* * *

Verrà la vergine dei falò

verrà la vergine dai seni ulcerati,

un altrove di baci

al kerosene

un altrove di spine e diademi.

Ma noi

dimenticati relitti

ci amiamo nel buio degli hangar

e ripetiamo giaculatorie

dinanzi a un dio demente

che scalcia

nel grembo della cancellazione.

*

parla Amin

Io sono Amin,

colui che restò nel noncanto.

La pietraluna che stringe

intime alleanze con il temporale.

Sono la vita sognata,

la spada rivolta alle piogge.

Baratri e gemme,

rovesci, sterpi,

acqua di sperma creatore.

Io sono Amin

e non ho mai conosciuto l’amore.

Rivelo la sintassi del crollo:

un urlo angelicato, non si muore.

Vita sempre sognata, mai vita.

*

io non torno più

Ricavo dai roghi autunnali

un altare di gemme,

è il menhir dell’esiliata luna.

Io sono Giovanni

e non ho mai chiesto di essere amato.

L’amore stringe nel seno

la sorte del tuono:

frantumare il vetro dell’esistenza.

Così noi, ebbri di giovinezza

corriamo a perdifiato nell’oltrenero,

succhiamo avidamente

il fuoco rimasto nelle pietre

e brindiamo / all’ombra del fu delle pinete.

Ogni cosa rivela

quel nulla che siamo già stati.

Tutto simula la quiete.

Poco distante, un uomo prende a pugni la rena.

Dice: “Credimi, noi non stiamo per rinascere.

Nessun verso sconta la primavera”.

*

all but every fragment / what light remains

Dichiaro guerra all’incendio.

Dichiaro Guerra al tuono vicino,

ai fuochi di novembre,

al sole infartuato

di ogni alba autunnale.

Dichiaro guerra

al partenone mare

all’acqua stellata,

ai viluppi di salino:

a te che dici

io sono vivo, io sono vivo…

*

Cosa resta del sogno?

Io non lo so cosa resta del sogno. Io sono inutile come

la pace, sono il ras delle ombre, luce cariata dall’avveni-

re. Conservo questa macellazione del bianco e tracanno,

da ogni vena di luna, quel vino fatto aceto che chiamavo

incanto.

* * *

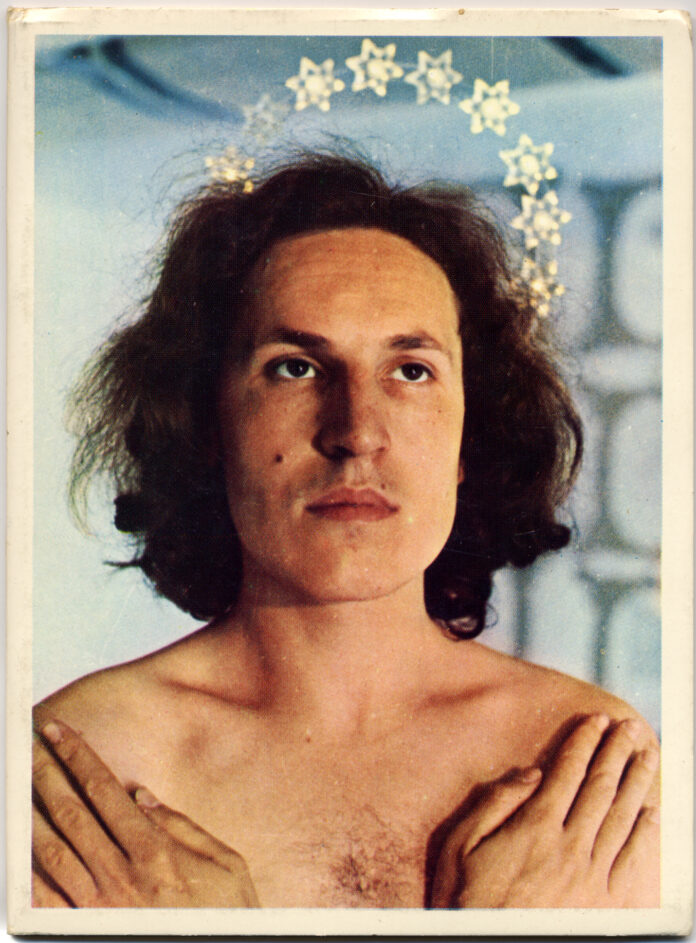

Giovanni Ibello (Napoli, 1989) vive e lavora a Napoli. Nel 2017 pubblica il suo primo libro, Turbative Siderali (Terra d’Ulivi edizioni, con una postfazione di Francesco Tomada). L’opera vince il premio Internazionale Città di Como (per l’opera prima) e il premio dell’Osservatorio letterario Lermontov. Nel 2018 si aggiudica il premio Fiumicino per la sezione «opera inedita» con una prima ed embrionale versione del poemetto «Dialoghi con Amin. » Una sua antologia poetica è stata pubblicata in Russia per l’editore Igor Ulangin nella collana «Contemporary italian poets» a cura di Paolo Galvagni. I suoi versi sono stati tradotti in sei lingue tra riviste, lit-blog e volumi antologici di poeti italiani all’estero. Nel gennaio del 2021 inaugura, con un selezioni di testi inediti, la rubrica «I poeti di trent’anni» curata da Milo De Angelis per la rivista «Poesia di Crocetti». È direttore della rivista «Atelier» (sezione online) dove cura una rubrica di traduzioni poetiche. Dirige per «Terra d’ulivi edizioni» la collana di poesia «Deserti luoghi».

Carlo Ragliani (Monselice, 1992) vive a Candiana, studia presso l’ateneo ferrarese di giurisprudenza. È Caporedattore in Atelier Online, e Redattore in Atelier Cartaceo. Altri suoi interventi critici appaiono su “Nazione Indiana”, pubblicato ne La radice dell’inchiostro (ArgoLibri, 2021), sul numero centesimo di “Atelier”, “Il Segnale”, “Poesia del nostro tempo”, “Poesia del nostro tempo”, “Poetarum Silva”, “Carteggi Letterari”, “Inverso”, “Menabò”, “Laboratori poesia”, ed in prefazione e postfazione a diverse pubblicazioni di poesia. Suoi testi sono apparsi su antologie e riviste letterarie, tra cui “Il Segnale”, “Poetarum Silva”, “La Balena Bianca”, “Inverso”, “Carteggi letterari”, “Niedergasse”, “Atelier” e tradotti in lingua spagnola dal Centro Cultural Tina Modotti. Ha pubblicato Lo stigma (ItalicpeQuod, 2019).

© Fotografia di Dino Ignani

Congetture su Peter

Congetture su Peter