di Andrea Inglese

.

Suicidio come soluzione ecologica

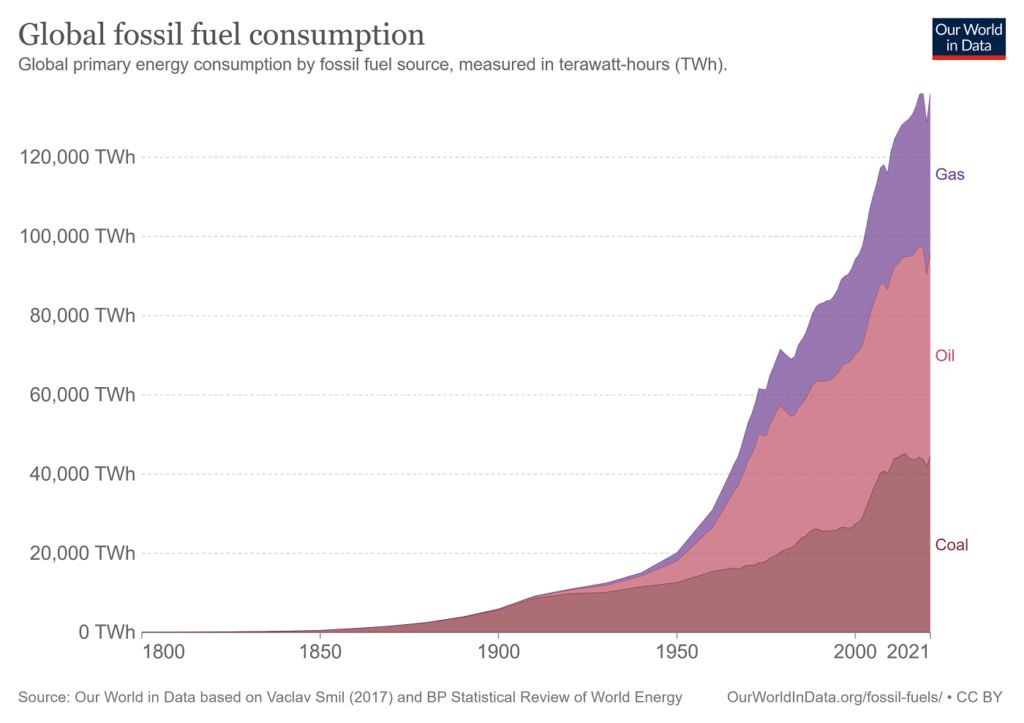

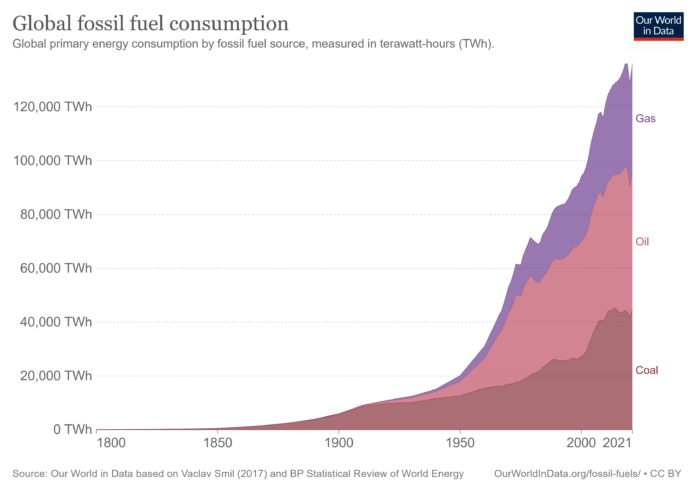

Si potrebbe pensare che i Ginks – Green Inclination, No Kids – siano l’avanguardia nella lotta contro il riscaldamento climatico. Certo, la scelta di non riprodursi per non moltiplicare il consumo di energia, l’inquinamento, la distruzione della biodiversità è radicale e ammirevole. Dando però un’occhiata alle cifre, non dal lato tanto dei volonterosi cittadini dalla propensione verde, ma dal lato multinazionali delle energie fossili, questi sforzi pur eroici rischiano di apparire lillipuziani. Forse si potrebbe fare di più: piuttosto che differire la riduzione dell’impronta carbonica individuale nel futuro (impedendo nuove nascite), si potrebbe procedere a un più efficace Green Suicide, ovvero ci si toglie di mezzo ora, azzerando la nostra triste contribuzione all’emissione di gas serra, ed inoltre si tronca la domanda energetica, che giustifica tutte le turpitudini delle multinazionali. Anche questo ragionevole piano, però comporta un rischio. Chi ci assicura che gli Elon Musk rimasti in vita, la cui contribuzione al riscaldamento climatico è proporzionale alla loro ricchezza, non ne approfittino per estendere ulteriormente la loro impronta carbonica? E decidano – nelle autostrade che il nostro sacrificio estremo ha lascito sgombre – di far circolare SUV a motore diesel senza conducente ma con l’algoritmo della guida automatizzata? Sarebbe una bella fregatura. Essersi ammazzati, per permettere ai i più ricchi “senza propensione verde” di godersi da soli il pianeta prima della catastrofe.

La scienza (da sola) non ci salverà

La questione climatica è la questione politica del secolo XXI, ma non ci riguarda, perché non vogliamo, non sappiamo più, fare politica, e siamo d’accordo, con i nostri nemici, che la soluzione migliore è trasformarla in una questione morale. Questa scappatoia ha i suoi vantaggi e svantaggi. Innanzitutto, dà ai più benestanti e acculturati di noi la possibilità di essere virtuosi, di elevarsi moralmente rispetto alla plebe inconsapevole e inquinante, per limitarci ai vantaggi. Inoltre, abbiamo l’idea di riappropriarci del nostro destino, così come sui social ci riappropriamo quotidianamente della nostra immagine pubblica. Gli svantaggi, però, ci sono, soprattutto per i più giovani. Anche se virtuosi, gli piglia spesso una certa fifa, una certa ansia, che gli psicologi hanno già catalogato: è l’angoscia climatica. Come tutte le angosce, dovrebbe anch’essa essere curabile, previo numero più o meno grande di sedute terapeutiche.

Una cosa è certa: non è la scienza che sarà in grado di limitare il degradarsi del clima. Gli scienziati hanno già fatto il loro lavoro. Nel 1979, alla prima conferenza mondiale sul clima di Ginevra, han detto all’umanità grosso modo quel che era importante sapere: l’attività umana è responsabile di cambiamenti climatici, che avranno impatti negativi per gli esseri viventi sull’intero pianeta. La verità è stata formulata nelle sedi istituzionali apposite, ma nonostante ciò essa non ha avuto forza vincolante, non ha prodotto necessarie conseguenze sul piano pratico. Dire come le cose stanno (verità scientifica) non permette di dedurre quali decisioni bisogna prendere, ossia quali azioni compiere. La verità, dunque, è stata dapprima cercata, poi trovata e formulata, e infine è stata perfettamente compresa, restando – come spesso accade – lettera morta. (Questo fatto ha persino permesso la produzione di discorsi negazionisti, che quella stessa verità smentiscono, senza ingombrarsi con criteri di scientificità, ecc.). Quei dati di fatto hanno atteso almeno 26 anni per tradursi in qualche vincolo legale, in qualche obiettivo specifico da realizzare, in occasione del protocollo di Kyoto nel 2005. L’aggiornamento di quegli obiettivi e vincoli si è avuto nel 2015 con l’Accordo di Parigi sul clima, entrato in vigore l’anno successivo. Si tratta di un contratto di diritto internazionale che ha l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra, di mettere in opera programmi di adattamento rispetto ai peggioramenti climatici, di indirizzare risorse statali e private verso uno sviluppo a emissioni ridotte. Approssimativamente, potremmo dire che, rispetto ai primi allarmi lanciati dalla comunità scientifica, gli Stati e il diritto internazionale hanno lasciato passare un mezzo secolo prima di reagire in modo conseguente. (Si pensi alle difficoltà enormi, anche solo a livello europeo, per introdurre una qualche forma efficace di Carbon Tax. E la tassa sulle emissioni inquinanti per gli importatori stranieri approvata questo dicembre dalla UE – Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) – è salutata come la decisione politica più avanzata a livello mondiale nella lotta contro il mutamento climatico. Peccato che tutto ciò avvenga diciassette anni dopo il protocollo di Kyoto, che doveva segnare l’era delle “misure concrete”.)

Una tale inerzia in ambito decisionale dovrebbe ricordarci che, come la verità scientifica non è bastata a contrastare di per sé il mutamento climatico, così accadrà con il progresso tecnologico o la disponibilità finanziaria. L’organo che solo può indicare dove la ricerca scientifica vada indirizzata, quali priorità dare alle sue applicazioni tecnologiche e quali programmi energetici finanziare, è la politica, intesa non come sede decisionale – i governi dei vari Stati del mondo – ma come processo di confronto pubblico e di scelta collettiva. Si capisce ora che la concezione del rapporto tra comunità scientifica e cittadinanza democratica, come quella sviluppata da un Paul K. Feyerabend, è più che mai attuale. In La scienza in una società libera del 1978, il filosofo austriaco scriveva: “Gli specialisti, compresi i filosofi, possono naturalmente essere interpellati, si possono studiare le loro proposte, ma si deve riflettere con precisione per stabilire se tali proposte e le regole e i criteri che le hanno ispirate siano desiderabili e utilizzabili”. Si tratta, in realtà, di generalizzare il principio della giuria popolare che già vige nel diritto: “La legge richiede l’interrogazione in contraddittorio di esperti e la valutazione di tale interrogatorio da parte dei giurati”.

In realtà, quello a cui Feyerabend – e altri pensatori come Cornelius Castoriadis o Bruno Latour – fa riferimento è un processo che implica varie tappe e vari soggetti. Oltre ai lobbysti buoni e cattivi, oltre alle ONG, oltre ai dirigenti politici, oltre agli scienziati, ossia a coloro che già oggi partecipano a questi incontri mondiali sul clima, finalizzati ad accordi più o meno vincolanti sul piano delle politiche industriali, sociali e territoriali, è necessario che sia mobilitato il numero più ampio di cittadini, e questo non può avvenire che in seguito a pubbliche discussioni, inchieste, capillari opere di divulgazione realizzate dagli organi d’informazione, dalla letteratura e dalle arti. Non sto evocando un mondo utopico dove la cittadinanza costantemente ben informata possa intervenire in tutta chiarezza e trasparenza sui processi decisionali che riguardino indirizzi scientifici o sviluppi tecnologici. Sto solo affermando che, nell’attuale contesto di minaccia climatica su scala planetaria, è auspicabile che i cittadini in un modo o nell’altro riescano a costituire un contropotere nei confronti dei potentati economici, in particolar modo i giganti delle energie fossili (carbone, petrolio, gas). Ora, anche ammesso che esista, almeno potenzialmente, un contropotere, esso deve porsi degli obiettivi pratici, e può farlo con una certa efficacia solo in cognizione di causa.

Il termine “contropotere” non è neppure forse il più adatto, perché suggerisce l’esistenza di un potere illegittimo (le multinazionali dell’energia? i dirigenti politici? gli esperti?) a cui si oppone un potere più legittimo. L’uno e l’altro, in realtà, sono definitivamente legati, e non potranno funzionare come realtà indipendenti e autonome. Nella capitolo conclusivo del suo libro fondamentale, Carbon Democracy. Political Power in the Age of Oil (Verso, London, New York, 2011), Timothy Mitchell scrive riguardo alla duplice minaccia che inquieta il XXI secolo: il limite “fisico” delle energie fossili – ne vorremmo all’infinito, ma esse sono risorse finite – da un lato, e il limite “climatico” dall’altro – se continuiamo a sfruttarne quante ne vorremmo, andiamo incontro alla catastrofe. L’appello ai “limiti” naturali dei “maltusiani” è contraddetto inevitabilmente dall’appello all’innovazione tecnica dei “tecnologi”, che contro qualsiasi affermazione di un limite “naturale” predicano l’imprevedibilità delle soluzioni “tecnologiche”. Di fronte a queste due prospettive, scrive Mitchell:

“Si può preferire una posizione alternativa, che consiste a riconoscere, non che gli esseri politici sono determinati dalle forze naturali, o, all’opposto, che il progresso continuo della scienza e della tecnologia li libererà dai vincoli naturali, ma che noi ci troviamo nel bel mezzo di un numero crescente di controversie sociotecniche. Contrariamente a quello che sostiene l’idea convenzionale della scienza, il cambiamento tecnico non sopprime le incertezze: le fa proliferare. (…) Queste controversie tecniche sono sempre delle controversie sociotecniche, ovvero dei conflitti sui tipi di tecnologie con le quali noi desideriamo vivere, ma anche sulle forme di vita sociale, e sociotecnica, che noi siamo pronti a fare nostre.”

La controversia energetica e climatica non si affronterà semplicemente come un conflitto di cittadini contro le multinazionali dell’energia o contro lo strapotere della tecnologia, ma come una riorganizzazione dei processi democratici, che permettano ai cittadini di parteciparvi efficacemente.

Limiti della politica dei “piccoli gesti” quotidiani

Qualcuno dirà che da tempo i cittadini “comuni” sono entrati nella controversia climatica. È ormai diffuso un discorso sulla responsabilità di ogni individuo nei confronti dei suoi consumi di energie fossili (diretti e indiretti) e dell’emissione conseguente di gas serra nell’atmosfera; in quest’ottica, d’altra parte, è nato il concetto di “impronta carbonica individuale”, elaborato all’inizio del secolo dall’agenzia di comunicazione statunitense Ogilvy & Mather, su richiesta della British Petroleum (BP). I giganti delle energie fossili hanno un chiaro interesse nello spostare la responsabilità sull’individuo consumatore piuttosto che sull’azienda estrattrice. E l’operazione ha avuto un notevole successo. Ma il tipo di responsabilità a cui fa riferimento Mitchell va ben al di là del tentativo individuale di ridurre i consumi d’energia – tentativo, sia chiaro, non solo lodevole, ma necessario. Non è sufficiente l’emersione di nuove emozioni collettive, come la “vergogna di prendere l’aereo”, perché sia possibile esercitare una significativa responsabilità politica. (Faccio questo esempio, in quanto Greta Thunberg, in un suo recente intervento citava la nascita in Svezia del neologismo “flygskam”, che si riferisce appunto alla vergogna di viaggiare in aereo.) Ora, un calcolo sull’impatto che avrebbero comportamenti individuali “eroici” e “realisti” sulla riduzione dei gas serra, secondo gli obiettivi dell’accordo di Parigi – riduzione dell’80% entro il 2050 dell’impronta carbonica media di un cittadino francese – è stato fatto da Carbone 4, un’agenzia di consulenza indipendente e specializzata in strategie a basse emissioni di gas serra, che ha sede in Francia.

Secondo questo studio, nel migliore dei casi, ossia applicando un controllo virtuoso dei gesti quotidiani (rinuncia alla carne e all’aereo, prevalenza dello spostamento in bici, ecc.) si otterrebbe una riduzione del 25% sulla percentuale globale dell’80%. Se tutti questi cittadini virtuosi avessero, inoltre, anche notevoli capacità d’investimento, essi potrebbero attraverso ristrutturazioni, sostituzioni di caldaie, acquisto di auto elettriche, ecc., ridurre di un altro 20% la loro impronta carbonica. La virtù e i soldi di questi cittadini eco-responsabili non li sottrarrebbero però alla necessità di inventarsi qualcosa per fare in modo, stavolta al di fuori della politica dei “piccoli gesti” individuali, che qualcosa si ottenga collettivamente, ossia a livello istituzionale e giuridico affinché sia ridotto quel restante 35% di emissioni che non dipende da loro. In soldoni: anche se fossimo tutti delle irreprensibili Greta Thunberg, noi cittadini europei non potremmo evitare di passare dalla sfera delle scelte individuali e autonome a quella delle azioni pubbliche e politiche, affinché siano realizzati da tutti gli attori in gioco (Stati e imprese incluse) gli obiettivi di contenimento del riscaldamento climatico (accordo di Parigi). Più realisticamente, Carbone 4 ricorda che l’impegno individuale potrebbe in media ridurre le emissioni del 20%, lasciando fuori un corposo 60% che dipende dal nostro ambiente sociale, tecnico e politico. In questa fetta da ridurre, rientrano le emissioni dell’industria, del sistema agricolo, dei servizi pubblici, del settore trasporti, ecc.

Politiche contro i criminali climatici o contro le vittime del riscaldamento globale

L’insistere sull’efficacia dei “piccoli gesti” quotidiani e sulle nostre abitudini di consumo ha probabilmente qualcosa di rassicurante, ma di certo ci allontana da realtà spiacevoli che riguardano gesti di ben altra efficacia e che vanno in direzione del tutto contraria alla nostra buona volontà. Penso a quelle multinazionali dell’energia che il giornalista francese Mickaël Correia chiama criminali climatici e che hanno fornito il titolo del suo ultimo libro d’inchiesta (Criminels climatiques. Enquête sur les multinationales qui brûlent notre planète, La découverte, Paris, 2022).

Correia ha realizzato un ritratto in effetti agghiacciante delle tre multinazionali che sono in testa alle classifiche delle emissioni di CO₂ sul nostro pianeta: si tratta di Saudi Aramco, gigante saudita del petrolio, China Energy, conglomerato nazionale di aziende che producono elettricità dal carbone e dell’oggi ben noto Gazprom, leader internazionale del gas sotto controllo del governo russo. “La sinistra trinità delle energie fossili. Se oggi questo trio climaticida fosse un paese, incarnerebbe la terza nazione per emissione di gas serra dietro la Cina e gli Stati Uniti”. Uno dei punti più interessanti dell’inchiesta riguarda non solo le malefatte di questi attori delle energie fossili non occidentali. I criminali climatici (di Stato) godono, infatti, di una vasta complicità nel settore privato dell’energia, della finanza mondiale e della stessa politica in Occidente, e particolarmente in Europa. (Sul fenomeno generale in Europa delle revolving doors, ossia di personale politico che continua la sua carriera nelle lobby delle energie fossili, si può leggere questo studio degli ecologisti europei ; sulle infuenze di Gazprom in amibito francese, questo articolo di Correia.) Il capitalismo estrattivista, insomma, non ha frontiere né geografiche né culturali né religiose.

L’intervento su tali realtà implica non solo un lineare passaggio dal privato al pubblico, dal personale al politico, ma implica – come suggerisce Mitchell – l’invenzione di nuove forme di azione politica assieme a nuove forme di diffusione delle conoscenze, di discussione e confronto pubblico, di auto-educazione collettiva, dentro e fuori i contesti istituzionali. Purtroppo la crisi ecologica, di per sé, non garantisce nessun tipo di necessaria “presa di coscienza rivoluzionaria”. E questo neppure ora, dove si passa dalla previsione scientifica all’esperienza empirica diretta. A partire dall’estate del 2021, anche i San Tommasi della climatologia hanno potuto toccare con mano il cambiamento climatico. Non solo esso esisteva per davvero, ma era già lì, a portata delle loro orecchie e dei loro occhi. Tutti, d’altra parte, ci siamo ritrovati come in un film distopico, a fissare imbambolati all’ora di cena immagini televisive di città sventrate dalle inondazioni e massicci incendi di foreste nelle più svariate parti del mondo.

Questa nuova paura climatica potrebbe avere su quegli stessi europei che si ritengono l’avanguardia ecologica del pianeta (anche con qualche legittima ragione), effetti devastanti, innanzitutto sul funzionamento delle nostre democrazie. La volontà individuale e collettiva di cambiamento si scontrerà sempre di più con l’idea che il nostro mondo, ossia le nostre istituzioni politiche e sociali vadano preservate così come sono (con il dispendio energetico che le tiene in piedi) e che queste istituzioni non siano compatibili con i flussi migratori attuali e futuri. Le diverse forze politiche saranno in disaccordo sull’età pensionistica, sulla legislazione relativa all’aborto o ai matrimoni gay – cose certo fondamentali – ma condivideranno un’attitudine bellica e autoritaria nei confronti dei migranti poveri alle loro frontiere. Insomma, come già da tempo si dice, la questione ecologica è indissolubile dalla questione sociale (di classe, all’interno di un paese, e di rapporto tra paesi ricchi e paesi poveri, sul piano internazionale), ma essa determinerà anche il destino politico dei nostri paesi, ossia la capacità di quest’ultimi di sottrarsi o meno a soluzioni sempre più barbare nei confronti della popolazioni di non-cittadini che cercano di giungere sul nostro territorio.

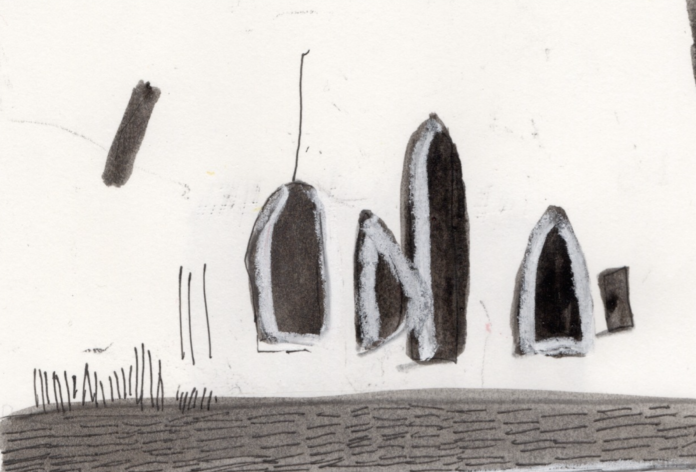

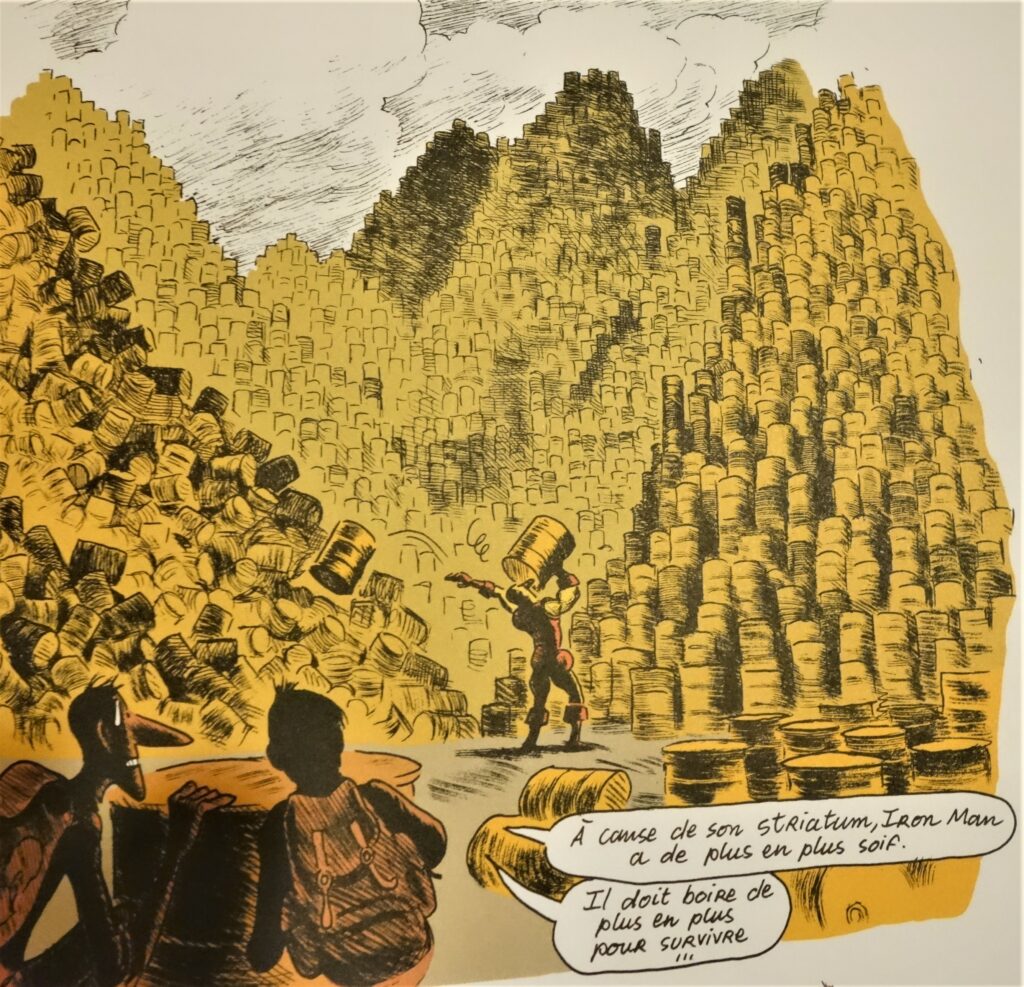

[Le immagini sono tratte dal fumetto di Jancovici – Blain, “Le monde sans fin”, Dargaud, 2021.]

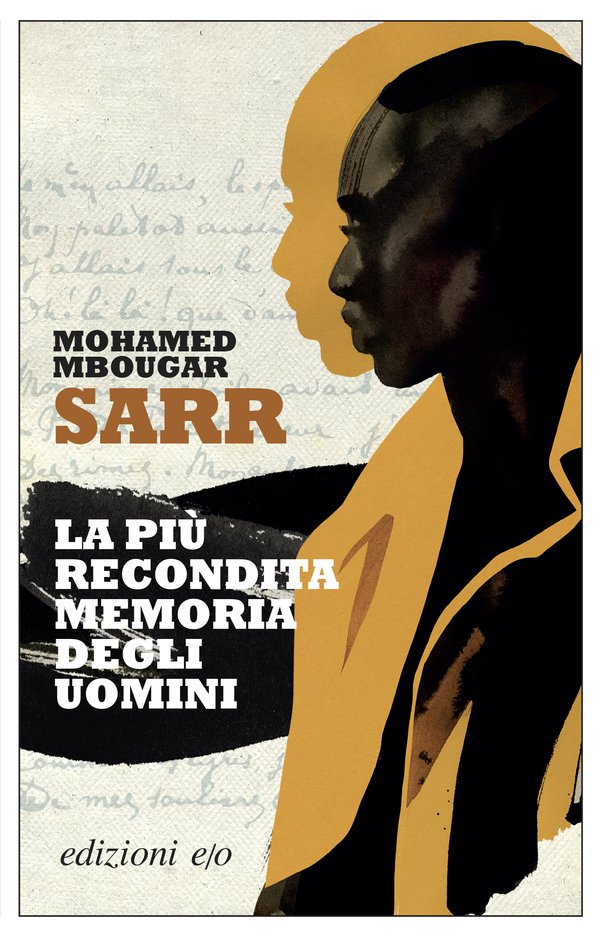

Mohamed Mbougar Sarr, La più recondita memoria degli uomini, Edizioni e/o, 2022

Mohamed Mbougar Sarr, La più recondita memoria degli uomini, Edizioni e/o, 2022

Appunti sulle fotografie di Salvatore Cuccurullo

Appunti sulle fotografie di Salvatore Cuccurullo