di Daniela Cassini e Sarah Clarke

da “LINA, PARTIGIANA E LETTERATA,

AMICA DEL GIOVANE CALVINO”.

Lettere, poesie e scritti inediti di Lina Meiffret.

Contributi di Donatella Alfonso e Romano Lupi

FUSTA EDITORE

ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA ED ETA’ CONTEMPORANEA di Imperia

CAPITOLO I

«… Lina Meiffret, prima partigiana»

Italo Calvino, partigiano della Resistenza sanremese e allora giovane scrittore, scrive così di Lina Meiffret il 1 maggio 1945 nell’articolo Ricordo dei Partigiani vivi e morti su La Voce della Democrazia, giornale di cui era Direttore il dottor Lodovico Luigi Millo:

«… E pure morì sotto il martirio nazista l’animatore d’una delle prime bande a Baiardo: Brunati, il partigiano poeta. E la triste Germania inghiottì Lina Meiffret, prima partigiana».

Nel racconto appassionato delle gesta dei protagonisti della dura resistenza al nazi-fascismo, tra il ricordo di Cascione, Brunati, il Curto, Vittò, Erven, Gino, il Cion, Aldo e tanti altri eroi, ecco che Calvino cita Lina Meiffret, unica donna, «prima partigiana».

Abbiamo potuto leggere i giornali originali usciti nei giorni immediatamente successivi alla Liberazione e ci siamo immerse – tra quelle pagine ingiallite ma ancora vivide – in un mondo di storie, sentimenti, emozioni, attimi febbrili, avvenimenti epocali e quotidianità, propositi per il futuro.

Nel primo numero uscito dopo la Liberazione de La Voce della Democrazia il 27 aprile 1945, spiega il Direttore Millo nel fondo:

«Gli oppressori tedeschi hanno lasciato Sanremo, le forze della liberazione sono giunte: siamo liberi. Siamo riuniti nella nostra redazione e la commozione non ci permette di profferire una parola. Abbiamo abbandonato gli angoli scuri e più impensati dove ci riunivamo per tenere viva la fiamma della nostra fede e possiamo alla luce del sole pubblicare il nostro giornale. Non più nascosti dietro mura fidate, ma tra il popolo, oggi ti possiamo leggere “Voce della Democrazia”! Non tutti hanno la fortuna di comprendere la sublime bellezza di questi istanti, soltanto chi ha combattuto sulle montagne, chi ha cospirato in città, subìto le percosse e le torture della polizia nazi-fascista può inebriarsi al profumo di questa magnifica giornata di Aprile.

Purtroppo il ricordo di tanti compagni caduti sotto il piombo teutonico e fascista, ci rende pensierosi e tristi; li abbiamo tutti dinanzi agli occhi, come noi essi attendevano quest’ora, avevano la nostra fede, il nostro entusiasmo e per questo furono massacrati. Li abbiamo visti cadere nelle imboscate in montagna, in pericolose missioni in città, sotto il piombo dei plotoni di esecuzione: tutti dei veri eroi. Nomi non ne facciamo; sono troppi, il popolo li conosce perché sono i suoi figli».

E ancora Italo Calvino nel fondo «Primo maggio vittorioso» (La Voce della Democrazia, 1 maggio 1945) esprime dolore e speranza:

«Prendiamoci per mano oggi, uomini e donne di tutto il mondo, sfiliamo per le strade delle nostre città in rovina, cantiamo, se il nodo di commozione che ci stringe la gola non ce lo impedisce: è il primo maggio, il primo maggio più radioso che l’umanità abbia festeggiato finora».

Tra le tante storie incontrate, in un campo largo che ha unito intenti e percorsi diversi, abbiamo voluto approfondire con curiosità e passione la storia di una figura rimasta ai margini, di cui (con l’aiuto di resoconti storici, voci di cultori di storia locale e testimoni eccellenti) abbiamo mano a mano scoperto l’originalità e la profondità, quella di Lina Meiffret, «gentile di natura ma con un forte nucleo di determinazione», come la ricordano e «nota idealista nemica dichiarata in campo aperto del fascismo e del nazismo», come risulta dall’Ufficio di Polizia Politica all’A.M.G. di Bordighera.

Il ricordo commosso di Lina Meiffret quale «… prima partigiana», fatto da Italo Calvino e citato all’inizio, vuole infatti riconoscere il ruolo della partigiana che ha messo a disposizione se stessa e la propria capacità di azione e di ingegno nella lotta antifascista, prima e dopo l’8 settembre 1943, purtroppo vittima della crudeltà e della disumanità del drammatico periodo storico.

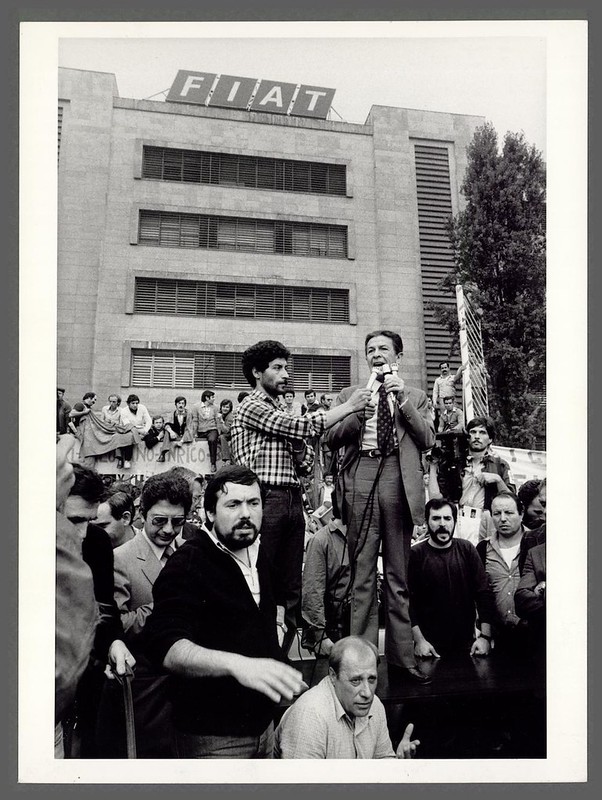

Solo qualche accenno per rappresentarne la pienezza di coinvolgimento. Subito dopo l’8 settembre, per iniziativa di Renato Brunati («figura ardimentosa e romantica») e «l’eroica Meiffret» si costituì la prima banda partigiana della zona di Sanremo, in contemporanea con quella di Felice Cascione ad Imperia.

Brunati e Meiffret raccolsero una trentina di giovani, tra Sanremo e Bordighera, a Baiardo nella villa della stessa Lina, «la sola donna del gruppo».

Con loro vi è anche Bruno Erven Luppi che diverrà più tardi l’animatore instancabile di un glorioso distaccamento garibaldino, medaglia d’argento al Valor Militare.

Attorno a questa banda ruotò tutta la successiva azione del primo CLN di Sanremo e degli uomini che lavoravano alla preparazione di un vasto movimento partigiano nella zona.

Nell’ottobre e novembre 1943 vi furono anche i primi tentativi di organizzazione politica: si era costituito un primo Comitato per le Libertà Democratiche, interpartitico, a cui Lina Meiffret partecipò in rappresentanza del P.C.I. con Bruno Erven Luppi, Umberto Farina, Marco Donzella, Nino Bobba, Nanni Calvini, che si riuniva in un palazzo di proprietà di Lina nel centro di Sanremo. A questo organismo seguì la costituzione del vero e proprio CLN cittadino sanremese.

Lina Meiffret prese parte in quel periodo ad importanti incontri strategici con rappresentanti di altri CLN territoriali (Torino) circa l’organizzazione della futura lotta.

Nella narrativa ufficiale sempre presentata come nome di sfondo, Lina Meiffret è stata come vedremo una figura di primo piano nell’azione e nell’organizzazione politica della Resistenza tra Sanremo, Baiardo e Bordighera, in contatto con tante personalità intellettuali amiche e sodali, da Italo Calvino a Renato Brunati (i più vicini), a Beppe Porcheddu, Guido Hess Seborga e il gruppo torinese di antifascisti collegati da Alba Galleano, moglie di Seborga e partecipe attiva degli ambienti culturali e della Resistenza (Giorgio Agosti, Galante Garrone, Ada Gobetti, Vincenzo Ciaffi, Oscar Navarro, Silvia Pons, Anna Salvatorelli, Raf Vallone, Giorgio Diena, Piero Bargis, Domenico Zuccaro, Luigi Spazzapan, Umberto Mastroianni, Carlo Musso…). Con parte di questi Lina intrattenne un proficuo scambio ideale e letterario da allora e per tutta la vita; un gruppo di intellettuali che hanno guardato al mondo e che per le strade del mondo sono poi andati.

Una ricchezza di esperienze che caratterizzerà tutta la sua esistenza, senza tradire mai il suo profilo personale di donna dalla estrema riservatezza.

La Resistenza delle donne è stata per lungo tempo una «Resistenza taciuta», un silenzio prolungato sul reale ruolo rivestito da migliaia di donne ignorate dalla storiografia ufficiale, considerate semplici figure di complemento all’eroe partigiano.

L’eroismo vissuto in quel periodo di vera guerra civile va condiviso con le tante donne di cui, dagli anni ’70 e sempre di più, si è andata raccogliendo la memoria anche a livello locale con interviste, documenti, testimonianze che consolidano la coscienza sull’importanza della partecipazione femminile alla Resistenza.

Tante sono le ricerche, le pubblicazioni, le tesi di laurea che ora meritoriamente fanno conoscere quelle storie e quelle vite, recuperate da un silenzio spesso volontario.

Voci negli interstizi, in un flusso alla ricerca della soggettività delle donne nella storia orale italiana, come dice Luisa Passerini ne Storie di donne e femministe (Rosenberg & Sellier, 1991).

Dalle parole di Lina stessa vogliamo ricordare l’inizio del suo impegno contro il nazifascismo. Da queste parole emerge consapevolezza e risolutezza:

«L’8 settembre mi colse in piena attività cospirativa. Appartenente alla organizzazione attiva del Partito Comunista Italiano noi avevamo già predisposto i piani generali per una organizzazione efficace del movimento antifascista. Ammaestrati dagli insegnamenti della guerra partigiana che si conduceva in Russia ed altrove, io e Renato Brunati, che collaborava strettamente con me, quando alla data dell’armistizio dovemmo constatare che una resistenza inquadrata non era possibile nelle città e che la guerra si sarebbe prolungata per molto tempo, decidemmo [N.d.A.], d’accordo con i capi della nostra organizzazione, di formare dei nuclei nelle vicine montagne che avrebbero dovuto costituire il centro di attrazione dei numerosi sbandati dell’esercito Regio, e che avrebbero potuto, in un secondo tempo, creare vere e proprie bande partigiane.

Nella mia villa di Baiardo costituii una specie di quartier generale, un centro di raccolta degli sbandati e di coloro che intendevano partecipare alla guerra partigiana, che già si profilava nella zona orientale della Provincia di Imperia. Qui Brunati ed io raccogliemmo un gruppo di giovani tra cui anche ufficiali dell’Esercito ed iniziammo la preparazione consistente nella raccolta delle armi, munizioni, viveri e materiale vario, che avrebbe dovuto formare la dotazione delle bande.

Gruppi di nostri giovani battevano le cittadine e le campagne rastrellando armi. Fra l’altro un nostro gruppo assaltò la villa Marilì alla Foce [di Sanremo N.d.A.], dove venne asportata una mitragliatrice St. Etienne, 15 moschetti, 8 rivoltelle, munizioni, 35 coperte e bombe a mano… Armi e punizioni ci furono anche procurate dal gruppo di Pigati [Giovanni, azionista N.d.A.] e dalle cellule del Partito Comunista operanti a Sanremo.

Peraltro noi non potevamo fidarci di tutti i nostri aderenti, molti dei quali, durante il mese di Ottobre 1943 incominciarono a sbandarsi in previsione di una controffensiva tedesca che si diceva imminente…

Intanto noi approntavamo i piani per creare caposaldi montani che avrebbero dovuto far fronte ad una eventuale operazione nazifascista. Ma nel novembre 1943, i piani stessi ci vennero trafugati da un tenente che si era aggregato a noi e che poi si consegnò al nemico. Le notizie allarmistiche di una puntata germanica in forze contro Baiardo ed il pericolo di continui tradimenti nonché il fatto che nuclei di bande erano già in via di formazione nel retroterra, in posizione più difensiva vantaggiosa, ci indussero a sciogliere la nostra organizzazione.

Abbandonando Baiardo riprendemmo la nostra azione cospirativa, ma il Brunati veniva arrestato dai tedeschi, trasportato a Marassi ed il 19/5/1944 fucilato al Turchino, ed io stessa arrestata per ordine del Maggiore Lena.

Il resto è un’altra storia».

(Dichiarazione ufficiale a firma Meiffret, su Resistenza Imperiese – Primi armati – Documenti Archivio dell’Istituto Storico della Resistenza ed Età Contemporanea di Imperia, raccolti nel 1945-’46).