di Fabrizio Pasqualini

Quando si attraversi una galleria d’arte, capita di avvertire la fagocitante esigenza di soffermarsi con più meticolosa attenzione e più paziente slancio su una delle tante opere che animano le pareti. Si tratta dello scintillare inatteso di una segreta consonanza, che per un istante solo, pur gravido di genuina demenza, armonizza quella melodia che ogni opera ha il potere di intonare in chi l’osserva – e poco importa se vi è chi non le accorda sufficiente orecchio – ed il sacro sussurro di un’intima fonte. Parimenti, quell’opera così arrogante, psicagoga inconsapevole, è per gli occhi del suo monade pubblico come lo sfumare della luce del Mezzogiorno, che trascolora con il declinare dell’astro e ora permette all’iride di guardare la faccia del sole; le figure appiattite dalla luce abbacinante restituiscono se stesse alle proprie volute, sinuose e piene, che ammoniscono la coscienza, troppo facilmente dimentica, di chiudere talvolta gli occhi, se non vuole rischiare di non veder ciò che merita d’essere visto.

L’avvolgente intrecciarsi dei sensi, il sinestetico irradiarsi di un’emozione così sovrana, l’affioramento di una simile aberrazione: nessuna di queste cose è disposta a soggiogarsi a un padrone solo. Al contrario, tutte fremono, si dimenano e scalpitano nella speranza che uno spirito ruggente e una mente composta diano loro sostanza, le traducano in una forma, almeno parzialmente, intellegibile. Si è detto parzialmente, e lo si ripete, perché fin dapprincipio deve essere ben chiaro che ciascuna di queste cose, pur accettando di buon grado una soluzione di compromesso, esige una sua personalissima inscambiabilità. E allora ecco che la loro aggraziata malinconia si scompone in un ridere frenetico ed eccessivo, privo di malizia e fecondo di una semplicità greve, incapace di giustificare a se stessa per quale numinoso portento – o umano rattenimento – non riuscisse prima a esprimersi. Per questo impalpabile flusso emozionale, il passaggio da una nevrosi all’altra – è stato già osservato – si produce solo alla condizione che qualcuno si scopra capace di dargli una forma o un accento, o entrambe. Osservatore acuto e raffinato esegeta di recessi dell’anima altrimenti impenetrabili, Klossowski non si attarda a prendersi carico di un onere così gravoso: sottrarre alla falsificazione dei segni la verità incontestabile dell’uomo; recidere il nesso esiziale, da troppo tempo esistente, che crea la giunzione artificiosa fra linguaggio, nel quale l’uomo si ostina a riflettere e ricercare la propria interiorità, e speculazione sul proprio sé; e ancora e di più: col solo ausilio di una penna discreta, ridurre a una costellazione di frammenti insensati il tempio che l’uomo ha eretto a celebrazione della propria Coscienza, il tempio che l’uomo moderno ha abbellito con simulacri e falsi idoli, in cui non accetta di tacere il brulichio di un pensiero che pretende, borioso, di farsi Discorso.

***

Già parole ingegnose sono state pronunciate, già sottili ragionamenti sono stati suggeriti in merito alle accecanti intuizioni di cui Klossowski fu vessillifero. Alla luce di tanta teoria, non rimane che darsi alla contemplazione della lettera del testo, nella consapevolezza che subito al di là della vertigine che essa provoca, si apre una regione di vastità strabiliante: in cui il pensiero rincorre se stesso in una spirale vortiginosa, per rifuggire presto verso lidi più esotici, lambito da acque cristalline nelle quali egli si scopre, di nuovo e sempre, il Medesimo di se stesso, ma non l’identico a sé. È, questo, lo spazio che solo il testo letterario ci ha fatto la grazia di istituire, consentendo a chi vi si inoltra di fare esperienza della malia seducente di questa Letteratura.

Ne La Revoca nessun dettaglio merita di essere trascurato. Klossowski ha partorito un’opera che equivale, per complessità ed articolazione, a un ecosistema autosufficiente, nel quale ciascuna delle componenti, evidentemente, intrattiene con le altre un rapporto di solida reciprocità, senza però doversi esimere dal dichiarare a viva voce la propria autonomia. D’altra parte, a fatica non potrebbe essere così. Questa perla di prosa si esprime nella forma di un diario, con una fondamentale caratteristica che le conferisce quella sua peculiare duttilità anfibia: le pagine di diario che si susseguono, e il cui susseguirsi non è determinato da linearità e coerenza cronologica ma allo stesso tempo ed in parte sì, le pagine che si susseguono sono singole confessioni diaristiche che due individui diversi rivolgono a se stessi, racconti di eventi nei quali si fa sostanza, impalpabile ma cogente, presente nell’assenza, lo spettro di colui al quale ciascuno dei due, moglie e marito, si sottrae – o vorrebbe sottrarsi – ritirandosi nel proprio diario. Roberta e Ottavio i nomi degli attori della messa in scena cui stiamo guardando, Roberta e Ottavio, di cui non si ha intenzione, per tema di annoiare, di raccontare le vite. Rimane che sono due sposi coloro i quali, ritratti dall’autore, ritraggono se stessi in opere compiute, che si compiono, per meglio dire, alla conclusione della pagina di diario. Perché se l’opera di Klossowski è da intendersi alla stregua di un sistema che dipende, nel dipendere dalle sue componenti, da sé solo, essa non è che una galleria d’arte, in cui ciascuna delle pagine del diario, che è, in realtà, una coppia di diari, assurge al ruolo di essere anche opera d’arte. Tutt’altro che meramente esornativa, ciascuna delle pagine-opere ha ricevuto la grazia di potersi mantenere saldamente in equilibrio sull’orlo del precipizio nel quale, invece, le spire tentacolari di un linguaggio non calibrato avviluppano e costringono alla mercificazione verbale le esperienze irripetibili, inscambiabili di chi non può vantare di essere stato ritratto, come invece i due perversi amanti, da un discorso sapiente che s’inscrive nell’eternità ciclica del pensiero.

***

Un preambolo di questo genere era d’obbligo: cercare di comunicare lo spessore emozionale che si leva dalla pagina di Klossowski, data la sua stessa natura, vuole essere l’espressione incipitaria di un’esperienza che non si sottrarrà alla stravaganza di un pensiero e di immagini solo apparentemente risibili.

Il tableaux narrativo, per così dire, che ci invita a insistere su di sé corrisponde alla XIVesima pagina del diario, intenso nel suo complesso – non trascurando che tale numerazione, del tutto assente nell’edizione dell’opera, è di comodo. Rispetto a una così anomala narrazione, che prende forma dal confliggere reiterato ed insistito delle istanze impulsionali dei due sposi, la pagina in questione rientra fra quelle che il lettore sa che dovrebbero appartenere al confessionale di Ottavio, ma che vivono in comunione con quelle della moglie. In essa il nostro teologo fallito, amante degli ospiti al punto da concedere loro la moglie, nello slancio di una più che mai sincera gratitudine, che, nello stesso istante in cui dona, sottrae per sé sola la parte di prelibatezze che non sono d’altri che sue, senza mancare dell’accortezza di sottrarsi, ma solo per lasciare che la sua avidità famelica sia appagata, il nostro teologo fallito, insomma, racconta un episodio accaduto, e tutt’altro che agito, alla moglie. Ella, come per caso, aveva preso l’abitudine di dedicarsi alla propria toeletta in un salone per signore non lontano da uno dei Licei della capitale francese. Non si riduce, questo, a essere un dettaglio di contorno; al contrario, nell’economia della vicenda, godrà di indubbia centralità. Giacché anche il Liceo Condorcet, alla pari di tutti i luoghi percorsi dalla vitalità organica e pulsionale di una comunità vivente, può vantare la presenza di un suo personalissimo genio. Questo in particolare, come per schernire chi si attarda presso i corridoi, le scale e le strade di sua pertinenza, diffonde nell’aria che si respira il sapore pungente di una gioventù sovraeccitata. Il che si propone come una curiosa interferenza, un cortocircuito singolare nella misura in cui esso ha l’abitudine di ricevere l’interdetto della morale vigente, cui sono connaturate un’apparente indicibilità formale e, nell’ordine del pensiero pensante, una sua presunta impossibilità di formulazione. Il nesso, sessualmente connotato, tra efebia ed adultità non troverebbe margine di espressione – e ciò riceve solida conferma dal rigore austero, pubblicamente affettato, da Roberta stessa, da un lato chiamata, in virtù del suo ruolo parlamentare, alla elegante fermezza di Stato, dall’altro convintamente animata – o almeno così come dovrebbe essere – dall’indefettibile principio di opposizione alla corruzione e all’inquinamento dei giovani.

Le giunture di tale impalcatura spirituale sono, nondimeno, manomesse da una più che mai funzionante varietà di note avversative, che riflettono e si riverberano sul tessuto psichico del soggetto in modo compromettente. E allora ecco che la scelta casuale di Roberta di frequentare, fra i tanti, proprio il salone che si situa nelle prossimità del Condorcet non può che colorarsi di una sfumatura di caustica ironia. Dopotutto è lo stesso Ottavio, mentre che si appresta a raccontare i dettagli della vicenda, a renderne partecipe il lettore, senza dimenticarsi, come è bene che sia, di offrire un quadro delle cause, tutt’altro che incerte, che motivino un comportamento così improbabile. Si tratta, sans doute, di un sommovimento viscerale, di un’eccitazione dei lombi che, tuttavia, non trova riscontro nella gente cui non sarebbe, per Roberta, troppo scandaloso rivolgersi; riscontro che non si dà per un fatto preciso: l’eccesso delle occupazioni, una quotidianità affaccendata sino alla saturazione, che involgarisce l’altrimenti spiccata sensibilità di fronte all’informarsi di un sogno, quale è Roberta, così prepotente da scavalcare la dimensione onirica, per immergersi, aleggiando, nei viali della città: ma un sogno è figlio di una mente vagabonda, più incostante del vento e piena di vana fantasia. Inopportuno per chi contribuisce alla crescita indefessamente progressiva di una contemporaneità figlia della fabbricazione ipertrofica. Ne segue che sulla gioventù, per effetto di un’impudica spontaneità della mente, venga a proiettarsi una funzione pregna di volgarità estenuante, e nondimeno richiesta; richiesta, peraltro, dall’imponderabile risultante di pressioni ed insistenze abissali, cui non resta che cedere in uno slancio di alogica volontà.

Ciò di cui sto andando scrivendo – non serve più descriverlo senza nominarlo – è la storia di un’aggressione, perpetrata da una coppia di ginnasiali a danno di Roberta-deputatessa; a favore, per contro, di Roberta-Roberta. Nel farsi dello scritto, si cercherà di rendere conto della dissociazione fra la duplice tipologia di Roberta sopra evocata, giacché essa non si riduce a designare semplicemente una cesura fra la donna nelle sue vesti istituzionali e la donna attraversata da energie ataviche: la precedente dissociazione, piuttosto, è l’esito concettuale dell’ontologia del doppio, da cui la tematica del simulacro, tanto cara a Klossowski, trae la propria natura. Sarà proprio alla luce di tale dispositivo interpretativo che si avrà modo di apprezzare lo spessore tematico della pagina di diario che si invita a osservare. Qualora venga meno l’attenta osservazione di certuni elementi – se non, più radicalmente, qualora non venga attribuito loro l’effettivo potenziale di disvelamento psichico rispetto a una serie di piccoli comportamenti di natura solo apparentemente evenemenziale –, la nostra paginetta non potrebbe che fregiarsi dell’ordinario statuto di spicciola narrativa.

Ebbene: ciò che sbalordisce in questa rievocazione memoriale dell’ordinaria quotidianità di Roberta – che, vedremo, si delinea presto come l’occasione straordinaria di un sorprendente deliquio di sé – è il sottile e prepotente intrecciarsi di una pluralità di topiche del variegato arcipelago intellettuale dell’autore. In prima istanza, non serve ricordare la centralità di cui gode, nelle pagine di Klossowski, la riflessione, ora letteraria, ora spiccatamente filosofica, sul motivo erotico e, in pari misura, su ciò che può inscriversi entro il dominio dell’erotismo. Varrà dunque la pena soffermarsi sulle diverse inclinazioni con le quali s’irradia la voluttà della protagonista e di cui chi scrive non ha remore a fissare la fenomenologia nell’inchiostro con lo stesso grado di accuratezza con cui lo scalpello dell’artigiano sottrae il marmo in eccesso per far emergere l’immobile dinamismo di un’opera scultorea.

Rispetto all’estensione del racconto, la rappresentazione di scene eroticamente connotate occupa una porzione testuale considerevole: terminata l’inquadratura contestuale che colloca l’evento nei luoghi già menzionati, specificata la contingenza che permette ai liceali di tradurre in prassi il coupe de theatre della sostituzione – vale a dire la presenza costante, nei corridoi dei piani del palazzo in cui si trova il salone, di giovani lustrascarpe algerini –, Ottavio dipinge con vivo naturalismo l’evolversi della scena, dall’irrompere dei giovani che si sostituiscono ai garzoni, sino al compimento dell’impresa. Si perdonerà ora l’insistenza sulla coerenza organica dei racconti contenuti nelle singole pagine di diario, sulla già menzionata unitarietà dell’insieme-opera ma sulla sostanziale compiutezza dei singoli racconti se guardati uno a uno. Il ritornare su tale elemento strutturale ha una sua utilità nella misura in cui permette di osservare che la costruzione, e la sua descrizione, della scena si fonda interamente a partire dalla – povera – scenografia offertaci, e offerta agli attori della messinscena. Giacché è a partire da un nudo sgabello, quello sul quale Roberta pone distrattamente la pianta del piede, impegnata più che altro a ritoccare con rossetto la rotondità delle proprie labbra riflesse in uno dei tanti specchi che illuminano il corridoio, è a partire da uno sgabello, si diceva, che Klossowski incomincia a tessere la rappresentazione dell’aggressione. X. ed F. – a queste vuote lettere è ridotta l’identità nominale degli aggressori – afferrano, l’uno, il polpaccio di Roberta, l’altro, la pelliccia che la veste e, in un movimento univoco, l’orlo della gonna. La narrazione prosegue per gradi, benché si debba immaginare che la successione dei gesti proceda a ritmo incalzante, così come, del resto, il progredire dello stato di eccitazione degli agenti e della paziente. Senza che ci si trattenga a ripercorrere la rappresentazione, così magistralmente tratteggiata dalla penna dell’autore, vi si preferisce osservare quanto di più notevole giaccia in questa porzione di racconto. Non sfugge all’occhio del lettore la sapiente disposizione organizzativa dei movimenti minimi che in tale dinamica – è intuitivo – si producono; non sfugge il frapporre qua e là nel testo, in mezzo alle scortesie degli aggressori, la sovranità astuta di una reazione irruenta, ma sorprendentemente contenuta, di Roberta, che affetta di sgravarsi dalle insidie dei due. E non sfugge nemmeno che tale successione di gesti, che questo proliferare di atti, i quali complessificano l’articolazione fisica della scena, si esprimono in una combinatoria continuamente rinnovantesi e che simula, di per se stessa, un più completo – e qui assente – incontro intimo. E allora si osservi cha la simulazione è così ben riuscita da permettere la sovrapposizione – o da permettersi di confonderle – delle due situazioni, quella dell’aggressione e quella dell’unione carnale. Una sostanziale differenza, tuttavia, permane: l’assenza, nella dinamica oggetto di narrazione, dell’espressione di un’erotica genitale, ciò che è, per l’appunto, quanto basta per definire, in linea con la temperatura dell’opera di Klossowski, l’aspetto squisitamente perverso del nostro racconto. Una perversione che di certo s’inscrive entro il dettato psichico dell’individuo, ma che si produce, ancor prima, nel tracciato del testo e che, di qui, si insinua nella forma delle immagini che, su un piano sovratestuale, scaturiscono nella mente del lettore. Giacché la combinatoria che viene a sussistere a partire dalla descrizione della scena non si esime dal poter essere osservata, da chi legge, anche dalla prospettiva immaginale di uno dei vetri riflettenti affissi alle pareti di questa “galleria ornata di specchi”. Ne segue l’inevitabile distorsione della combinatoria stessa, con un proliferare potenzialmente infinito delle congiunzioni dei personaggi. Che rimangono i medesimi ma, nella moltiplicazione delle pose determinata dall’involontario, ma inevitabile, gioco a cui invitano gli specchi, non gli identici. In questo dettaglio sotteso, da desumere solo in seguito alla puntuale lettura del testo, si ha modo di apprezzare un considerevole debito che Klossowski contrae con Sade, di cui è noto l’interesse per l’esplorazione, quasi speleologica, dell’innumerevole possibilità di combinazioni umane, del tutto private del giogo di un qualsivoglia vincolo strutturale.

Combinatoria, simulazione ed epigonismo: questi gli elementi urgenti della prima fase dell’avventura. Sarebbe tuttavia un azzardo credere di potersi limitare a questa fugace notazione. Piuttosto, si deve ammettere che nelle pagine incriminate si nasconde un quid di ulteriore, che arricchisce la già improbabile fenomenologia che si va osservando. Per proseguirne lo sviluppo, è d’obbligo una precisazione. In questa fase dell’azione, Klossowski non rinuncia a menzionare, mediante l’esplicita impudenza della nominazione, le grazie di Roberta, che stanno via via scoprendosi, coinvolte esse stesse nella climax viscerale dei liceali: prima, alla carne nuda dei glutei sporgenti essi ottengono accesso visivo (solo in virtù di una complessa articolazione di movimenti, di uno studiato intreccio dei corpi); a seguire, le fragole – per dirla con Sade – dei seni della donna, emersi imbarazzati dalla blusa recisa, sono presto ghermiti dai palmi vergini di uno degli studenti. Eppure, l’incedere vivace di questa porzione di discorso, lungi dall’essere il cuore pulsante della vis erotica che anima le pagine prese in esame, ne costituisce tutt’al più il contorno esterno, situandosi non altrove che nelle zone d’ombra o, per essere più precisi, presso i margini liminali di quello spazio mentale e, conseguentemente, fisico che si è schiuso solo in seguito all’incursione subitanea dell’emozione voluttuosa. Con ciò s’intende dire che il ritmo ascendente dell’azione, al quale corrisponde l’accentuarsi della verità interiore dei personaggi, si costituisce non tanto – o per lo meno non solo – in virtù del via via maggiore grado di abuso con cui i due giovani riescono a profittare della carne femminile, quanto piuttosto in linea con il progredire della partecipazione alla scena da parte di Roberta.

E difatti, a ben guardare, tutta la prima parte dell’aggressione non ha che una funzione preparatoria. Tutt’altro che degna di sottovalutazione, giacché è solo passando attraverso di essa che il pensiero di Roberta può dare sostanza fantasmatica a ciò che seguirà, essa tuttavia si configura come dato strumentale, come viatico di trapasso a una diversa prospettiva emozionale a partire dalla quale la medesima dinamica viene fatta oggetto di esperienza. La lettera del testo segnala il momento dello scarto in modo piuttosto lampante. Esso si esprime, più o meno, alla stessa altezza o poco dopo il coinvolgimento coatto dei seni di Roberta entro le angherie degli studenti – nel dettaglio, in quelle di uno di loro, F. Ma ciò che più conta: l’adozione, da parte della protagonista, di un nuovo codice – senza dubbio un codice privo di sostanza segnica – attraverso il quale poter interpretare quanto accade in modo che ad accogliere l’evento contingente sia un’inclinazione dell’animo ben disposta verso di esso, viene precisamente segnalata; e la marca di tale segnalazione si compie sostanzialmente in un breve giro di righe: non tanto nella descrizione di una scena, quanto mediante la fissazione letteraria dello scintillare di un momento sovrano, il cui reticolo di conseguenze e ripercussioni è di carattere tutt’altro che trascurabile. Nell’evocazione memoriale dell’episodio, entro la minuta ed impeccabile narrazione dei movimenti e delle pose che si intrecciano, si leva imperiosa una domanda, un interrogativo che chiede che ora sia quando Roberta – da adesso in avanti corpo senza organi, macchinalmente animato dal flusso estensivo del desiderio – che ora sia quando Roberta cala la propria mano guantata nelle profondità più intime della propria anatomia. La risposta non può che essere una: è precisamente l’ora in cui ella è attesa alla Camera per decidere una questione relativa al perfezionamento della scuola laica francese. “Ma aveva del tutto smarrito la nozione di tempo e di luogo”. Ebbene, come interpretare questa primo passaggio testuale, questo primo atto di sacrificio, celebrato sugli altari incensati del piacere, dei nobilissimi publica officia? Oltre che mera constatazione dell’irriducibilità delle risorse impulsionali latenti proprie dell’uomo, non si esclude che si possa trattare altresì, e forse in misura maggiore, della manifestazione incipitaria di una sorta di pensiero emozionale, il cui movimento si costituirà, a partire da ora, alla stregua di una bruciante lacerazione. Ne seguirebbe un capovolgimento rocambolesco e vertiginoso delle modalità attraverso le quali si esprime la nostra sommaria adesione agli oggetti del mondo, oggetti che – Roberta ne è la dimostrazione – esercitano su di noi un diritto estremamente discutibile. Ebbene: si rischia di agonizzare nella palude dell’aporia se si pensa allo scarto sopraddetto – scarto nel cui solco s’inscrive una percezione anomala della propria esistenza – secondo i facili termini dell’esito di un’azione espressamente dettata da un fine dato. Un’alternativa per una più compita interpretazione dell’evento viene a offrirsi allorché ci si sforzi di pensare Roberta non in qualità di agente dell’azione di passaggio, quanto nelle vesti di oggetto, di oggetto colto nelle spire della Negazione: in qualità di oggetto sviato. Ma l’imporsi imperioso della nozione di oggetto amichevolmente conduce alla polverizzazione di quella di soggetto, e lo sgretolarsi di tale nozione-funzione trae con sé, crucialmente, il decomporsi immediato dell’istanza imperativale, cui si rimette e accondiscende, in quanto tale, il soggetto etico – e vedremo come, a partire dal ritrarsi di tale configurazione individuale, Roberta accolga una modalità di esperienza di sé del tutto nuova e diversa.

Ebbene: l’istante che inaugura il tradimento del ruolo di deputatessa è suggellato da un movimento della mano femminile esuberante di spontaneità: quasi uno spasmo muscolare, una contrazione dinanzi a cui non si vede motivazione alcuna che, dall’esterno, possa darne conto del senso e misura dell’efficacia. Giunto a questo punto dell’episodio, il lettore non può non indugiare sulla scena. Ma più sottilmente dell’elettricità pornografica che l’autore, comunque, presta alla scena, a destare la curiosità tesa di chi legge è la caratterizzazione che la mano di Roberta riceve. Essa non è una mano, né è una mano nuda; non è nemmeno una mano esile, e neanche una mano grande di dea. È, piuttosto, una mano guantata. Il suo essere offerta agli occhi del lettore-voyeur come morbidamente accolta nel riparo elastico del cuoio non dovrebbe levare alcun sospetto, né spaventare circa il prodursi di alcuna interferenza. Questo varrebbe se solo non fosse che, al momento presente nella narrazione, mano e dita guantate di Roberta ci danno prova di come, su di esse, l’autore abbia insistito con premura quasi maniacale, e come ad esse chi scrive abbia rivolto molto più che un proposito di fugace designazione. Giacché, alla volta della maldestra dimenticanza dell’appuntamento istituzionale, la mano guantata di Roberta ha già ricevuto non meno di cinque occorrenze e ad essa è dedicata la speciale cauzione che Klossowski, nella forma di nota a piè di pagina, appone nell’esatto istante in cui i ginnasiali assistono all’incedere di Roberta verso le profondità del corridoio, teatro della vicenda: viene freddamente riportato l’entusiasmo dei fanciulli alla vista, che ne accerta la presenza, dei guanti indossati dalla donna, appropriarsi dei quali equivale ad attestato di felice esito dell’impresa.

La curiosa frequenza dell’elemento “mano guantata”, il suo essere marcatamente ricorrente insistono nel presentarsi agli occhi del lettore. Questi scopre, in fine, che la mano della donna viene citata quattordici volte in uno spazio testuale di poche pagine, accorgimento che procede parallelamente alla rilevazione che attesta tale occorrenza lessicale in concomitanza con un istante di esuberante foia femminile: quando ad esempio la mano guantata ricorre per l’ottava volta, le viene recriminato da Roberta, sua padrona, di star impudentemente proteggendo quanto dovrebbe, invece, essere espugnato dagli assalti virili; quando ricorre per la nona volta, quella successiva, della mano guantata si descrive minuziosamente il divaricarsi, l’inarcarsi e il rizzarsi delle singole dita, a seconda di quale lembo della carne paludosa di Roberta esse debbano andare a titillare. Poco oltre, si dice che le dita guantate corrono e scivolano su quelle esili dell’inesperto borghesino, che, per parte loro, si intrattengono a molestare il petto femminile. E più oltre, mentre una delle mani guantate si trova ancora presso la villosa penombra della donna, l’altra vede sottarsi il suo adorato guanto da uno degli assalitori, che ne stravolge la funzione originaria imprimendogli l’utilizzabilità ulteriore di frusticella atta alla vessazione gradita del petto statuario di Roberta. Costei, raccontataci da chi scrive come colta in uno spasmo prolungato che fallisce nel dissimulare la reale gratitudine ch’ella prova verso i due giovani, riceve ora una soluzione aggettivale eloquente: ella ne diventa “Roberta dalla mano denudata”. Una perifrasi di questo genere, impiegata rispettando la coerenza della porzione di scena agita, si fa garante, al cospetto del lettore, della rilevanza di cui gode il guanto che riveste la mano della donna: la sua sottrazione produce un’elaborazione aggettivale nuova e volutamente oppositiva rispetto alle precedenti.

E allora ci si accorge che è precisamente dal momento che inaugura la proliferazione della mano guantata all’interno delle pagine che si apprezza la densità viscosa del reale spessore erotico del racconto. La vera anima delle pagine esaminate si informa tutta nella sostanza di una guanto che attende ai suoi doveri di capo d’abbigliamento: la mano guantata è ciò che scandisce il succedersi dei momenti più nevralgici del racconto, che si fissano nell’inchiostro e assurgono alla funzione contestuale di divenire i punti strategici della drammaturgia in atto; ma la mano guantata è anche ciò attorno a cui si annodano le istanze recondite di vittima e carnefici, tensioni volitive che implodono in un tripudio di acri fragranze e di vagiti sibilanti da cui si fa palpabile il fondo spirituale degli attanti. Che pare sublimarsi nel gioco cromatico dei riflessi madreperlacei delle unghie belle della mano ora denudata. E così, percorrendo la via prensile che ci offrono queste pagine, si arriva a saggiare lo stordimento che si produce in seguito all’inevitabile assunzione di una mano rivestita come funzione creatrice di una così sinestetica gamma di allusioni e suggestioni. E, senza esitazioni, si è condotti al brivido vertiginoso di un cortocircuito psico-somatico, analogo a quello in cui Roberta deve essere incappata, quando si attesta che tale dispositivo retorico non ha che un sapore squisitamente metonimico. E dunque ed in definitiva: l’erotismo di Klossowski è uno stile.

***

Ma è doveroso volgersi all’indietro: le vette inarrivabili delle soluzioni stilistiche dell’autore, la vivacità allusiva che vi è implicata, in una con l’impeccabile restituzione del rincorrersi concitato di scene esteticamente elevatissime, tutto ciò ha una propria scaturigine iniziale. L’estensione sistemica e sistematica che è accordata alla topica della mano guantata, con tutto quel che le è correlato, si esprime nella fraseologia più potente solo in seguito alla constatazione di un’esperienza. Essa non potrebbe riguardare altri che Roberta. Poco dopo l’accettazione del proprio fallimento parlamentare, al lettore viene riferito che la donna, già partecipe della palpitazione trepidante dei liceali, avverte la sensazione “di perdere terreno, di svanire, come se l’inesperienza di X., la sua golosità, le avessero suggerito l’idea ch’egli stava facendosi di lei in quel momento e quest’idea le desse il capogiro”. Si intuisce che non si dà alcuna legittimazione che possa giustificare una trascuratezza negligente ai danni di questo passaggio. Esso è piuttosto una scheggia di narrazione che consente di permeare la fenomenologia di cui disponiamo in modo più penetrante. Ma stando così le cose, come interpretare quanto accaduto? Quale collocazione riservargli rispetto all’intima economia degli eventi? Ebbene, nel profilarsi di questa dinamica mentale, Roberta non fa altro che trovare uno spazio di sé, disabitato così come privo della propria frequentazione, in cui le articolazioni unificanti della propria integrità individuale si sciolgono in una poltiglia indistinta, e a partire dal quale ella entra in contatto con una sé che si trova al di là dei confini integrati del proprio essere immanente. Si tratta di uno spazio virtuale che conduce al collimare del pensiero di Roberta con il pensiero altrui, nel quale Roberta si riflette per poi specchiarsi, di nuovo, in Roberta. Ma giungendo a capo di questa reciproca riflessione – Roberta riflessa e Roberta che, dall’altro capo dello specchio, si riflette in sé stessa – si capisce bene quale sia la natura del presente incontro attimale: la donna cessa – sia pure se per un solo istante, visto che da esso tutto ciò che segue dipende – di avvertirsi nella sua omogeneità individuale, per approdare, in fine, alla contemplazione di se medesima, sdoppiata e riprodotta. Rinnovata in icona fugace entro la geografia psichica altrui, Roberta avverte se stessa nei termini di oggetto voluttuoso; un movimento, questo, di emozione e pensiero che, nella normalità cui la donna si è sottratta, un individuo proietta su un altro. Ma qui i due termini dell’operazione perdono la propria distinzione di soggetto agente di contro a un oggetto paziente in favore di una loro perfetta equivalenza: la donna si scolpisce in se stessa nelle forme e nelle funzioni di oggetto estetico. E ricongiungendosi a quella sé che non è che il fantasma che suscita nella mente altrui l’emozione voluttuosa, ella si inebria di sé: percependosi nella dimensione virtuale e fantasmatica del fuori da sé, Roberta diventa simulacro di se stessa, spettro di sessualità di fronte ai suoi stessi occhi.

***

Giunti a questo punto, le pagine di commento che si sono ad ora susseguite potrebbero ritenersi concluse. In effetti, lo spettro delle potenzialità allusive disperse nel testo e colte dal nostro occhio si potrebbe ritenere saturato. Nondimeno, proprio in questo frangente si assiste al tradimento delle proprie attese, alla confutazione di quanto elevato al nobile grado di convinzione e al doveroso riconoscimento di un’inquietante presenza ulteriore. Ma la sorprendente malleabilità dell’opera presa in esame, al tatto di chi è affaccendato nella sua opera di abnegazione interpretativa, pare subito suggerire la sensazione che la sorpresa nascosta nelle pagine cui si guarda possa tradursi in strumento di implementazione del significato, letterale e contestuale, dell’avventura di Roberta presso il salone di bellezza. Ma prima una premesse breve: non si è mancato di insistere sulla dialettica di autonomia e interdipendenza che giunge a costituire la cornice dell’opera nella sua interezza. Sarà bene allora che, forti della consapevolezza di un dato di contorno che si manifesta con una simile insistenza ossessionata, si torni a guardare a ciò che vi rientra.

Conclusasi la pagina di diario che Ottavio impiega per ricapitolare quanto ha coinvolto la moglie, prende corpo narrativo una successione di altri piccoli racconti, alternati a considerazioni di sapore esistenziale, che i due non tacciono alla sacralità intima delle proprie confessioni. Ciascuno di essi parrebbe del tutto irrelato rispetto a quanto si profila nelle pagine dedicate allo svezzamento dei ginnasiali e alla conseguente vertigine, con annessa caduta morale, di Roberta. E senza alcun dubbio, è proprio in virtù di questa assenza di compatibilità fra la nostra pagina e quelle che la seguono nell’immediato che impatta come trauma l’attraversare la XXesima pagina di quel diario che è La Revoca. Anch’essa appartiene alle dichiarazioni di Ottavio e, in confronto a tutte le altre pagine-opere che garantiscono a La Revoca la sua linfa, essa è del tutto diversa. Presenta una specificità non casuale e nemmeno anodina di fronte a quello cui ci si è dedicati. La pagina che si va osservando altro non è che la descrizione di un quadro: la paginetta è essa stessa un quadro. Ottavio, uomo di raffinata cultura, procede a raccontarlo senza preavviso, ex abrupto si direbbe, affidando alla parte conclusiva del piccolo racconto le informazioni che pertengono alla genesi dell’opera in sé. Pare più perspicuo, tuttavia, che ad esse si garantisca una veloce notazione. Il quadro descritto porta come titolo La Belle Versaillaise, suo autore è un certo Tonnere. Questi non ha consistenza storica, è un nome che si allinea alla finzionalità dell’opera che Klossowski scrive. Morto semi-sconosciuto, il suo quadro ossessiona la psiche del teologo, ne ottenebra la lucidità e contribuisce a cristallizzarne, nella poikilìa dei colori e delle sfumature, l’esperienza interiore. Che cosa esercita su Ottavio un simile mordente, cosa può dare conto dello stordimento che gli provoca un’analoga oscillazione del cuore? La risposta è presto detta, solo richiede che si guardi a quel che, in ultima istanza, si direbbe un quadro letterario. La Belle Versaillaise pone uno sfondo di lugubre sconcerto: i portici di Rue de Rivoli, ritratti in fedele andamento prospettico, conducono lo sguardo al palazzo delle Tuileries, in fiamme. La funerea vivacità pirotecnica delle fiamme, che ora lambiscono ora stritolano le ampie volte del palazzo, non traccia altro che una continuità con un ben diverso incendio, eppure speculare al primo: nel quadro “tutto tradisce l’ardore di un fuoco più sottile”. Non a caso, l’opera di Tonnere colloca in primo piano tre individui: una dama tra due uomini. Ella ne sta venendo aggredita ed il suo seno, che emerge dal corsetto strappato, riempie l’avida coppa della mano di uno dei Comunardi aggressori. La bella accenna una fuga, la gamba sinistra leggermente flessa, la destra alta, a formare con il ginocchio un angolo retto. Una mano guantata lascia intravvedere una minima porzione di carne, l’altra si articola in una tensione e in un irrigidimento delle dita che lascia trasparire tutto lo spavento dell’istante. Ma il gesto non ha nulla di ridicolo, bensì conferisce alla preda un’aura di provocante seduzione, del tutto affine allo sconvolgimento stupendo dei ratti divini. E sono proprio queste mani, queste dita a vedersi proiettate su di sé un’attenzione insistente da parte di Ottavio che osserva il quadro. In un primo momento, esse denotano, mediante scarto cromatico, la disparità fra le funzioni dei personaggi: il rossore incendiario delle mani di macellaio dell’aggressore fa spiccare il tenue grigio dei guanti di lei. Ma presto esse diventano, come nelle pagine che si situano nel salone di bellezza, quanto di più eloquente sia offerto dalla pittura di Tonnere: le dite piegate contro il palmo, appena visibile da sotto il guanto, non mancano di comunicare “sensazioni vergognose”.

È già chiaro quel che si intende disvelare: il quadro letterario di Tonnere altro non è che una restituzione grafica – ovviamente lo si può intendere nei termini di restituzione grafica solo a patto che si accetti di essere complici di Klossowski e del suo gioco virtuale – di quanto Ottavio raccontava in merito alla moglie. Se a convincersi di tale continuità non bastasse quanto riferito sopra, sarebbe sufficiente considerare le ulteriori tracce che in merito Ottavio distribuisce nel suo soliloquio, quando, dalla descrizione del quadro, egli procede a tracciare lo stato in cui versa in seguito alla sua contemplazione. Ottavio si pronuncia come segue: “Forse Tonnere faceva il mio stesso sogno, ma sottomise i suoi fantasmi al rigore del mestiere. Eccolo allora giustificato, purificato”; e poco oltre: “Ma esito, ipnotizzato da queste tre parole: La Belle Versaillaise… […] da queste tre parole che in me hanno creato più che inciso il loro impalpabile universo”. Senza trascurare poi perentori cenni di commento stilistico dell’opera (“queste mani guantate hanno molta importanza nell’insieme dell’opera”) e speranzose reticenze che suggeriscono l’ambizione di essere stato compreso: “ma comunque avrò attirato l’attenzione dell’intenditore distaccato sul rapporto, qui espresso con maestria, tra le mani e la fattura del volto della donna”.

Se si accetta l’idea di una sussistenza della linearità quasi genetica fra i due racconti, allora si ammetterà che genera confusione l’affermazione che attesta la creazione di un universo interiore a partire da quello che si costituisce nel quadro. Questo precisamente per il fatto che la rassomiglianza fra la dinamica delle Tuileries e quella del salone è così urgente da destare non poco sospetto. E a ben guardare, ciò a cui fa pervenire il ragionamento è un concreto margine di opinabilità rispetto al grado di esistenza degli eventi narrati. Per essere più chiari: ciò che nella narrazione esiste è senza dubbio il quadro di Tonnere, insieme con la fotografia nitida del vacillare, di fronte ad esso, di Ottavio. Ma non si può dire lo stesso dell’episodio di Roberta. Ciò che rispetto ad esso si ha certezza che esista è, piuttosto, la rievocazione memoriale che ne propone Ottavio. Scriveva Foucault: “Ottavio moltiplica per Roberta le occasioni di peccato per farle provare rimorso e costringerla così a riconoscere la legge divina”. Quel che invece pare che qui sia accaduto, più radicalmente, è che Ottavio abbia creato una Roberta peccatrice. Di una Roberta che pecca non c’è traccia alcuna; di una Roberta che è raccontata peccare, al contrario, rimane, senza possibilità che venga meno, un intero racconto. La linea di confine che distingue le due situazioni è sottile ma non invisibile. Invece, la si vede rifulgere quando ci si accorge che l’episodio che si dice accaduto a Roberta assume, grazie all’influenza psicagogica del quadro, statuto di proiezione mentale di Ottavio, che estenua la personale ricerca di occasioni di peccato per Roberta fino al punto di crearne lui stesso.

Sospendere il giudizio sulla reale fattualità dell’episodio del salone, riconoscerlo per ciò che è effettivamente non si riducono ad essere operazioni futili e farneticanti. Questo perché permettono di constatare come l’affaire del salone, lo sdoppiamento di Roberta, la percezione estranea ma inevitabilmente familiare che ella giunge ad avere di se stessa nascano tutte dalla perversione di Ottavio, una perversione che si scopre essere forse consonante a quella di Tonnere, ma senz’altro accentuata da essa. Il racconto del salone trova nel dipinto immaginario di Tonnere la propria matrice, nonché la propria ragion d’essere. Ecco dunque giungere – ed assistere – alla chiusura del cerchio ed alla sua quadratura: Ottavio, fra le tante, contempla, insistendovi senza volontarietà ma come catturatone, l’opera del suo Tonnere. Parimenti, il lettore di Klossowski non si lascia ghermire dall’incedere frettoloso presso la galleria delle sue pagine. Ed Ottavio, con la ricostruzione tendenziosa dell’affaire del salone culminante nell’irrorazione delle posterga della donna da parte della criminosa gioventù, ci offre solida dimostrazione che quella consonanza di cui si parlava all’inizio, quella fra le melodie di cui un’opera è intessuta e il sussurro della propria sorgente interiore, non si risolve che nella contrazione muscolare, in una con l’ebetudine susseguente, di una jouissance spermatica.

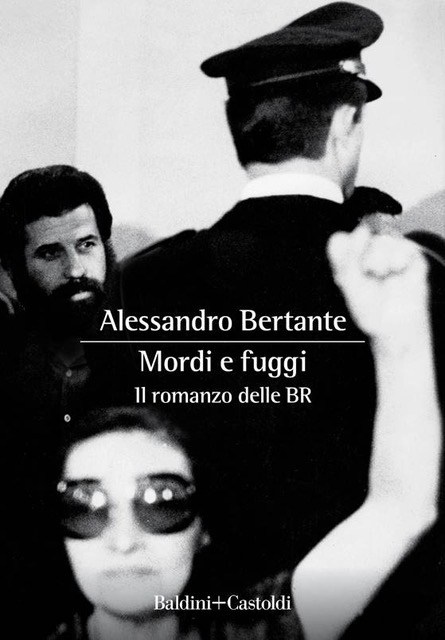

Elisabetta Bucciarelli intervista Alessandro Bertante

Elisabetta Bucciarelli intervista Alessandro Bertante Perché un lettore o una lettrice giovane dovrebbe appassionarsi alla storia che hai raccontato?

Perché un lettore o una lettrice giovane dovrebbe appassionarsi alla storia che hai raccontato?