[ ricevo dall’ ⇨ Archivio dell’Olocausto di Bad Arolesen e volentieri rilancio ]

DICHIARAZIONE

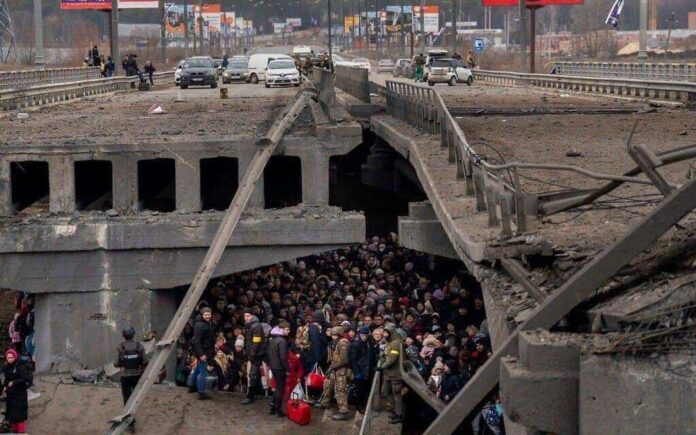

Dal 24 febbraio 2022, le forze armate della Federazione Russa sono impegnate in un’aggressione militare non provocata contro l’Ucraina. L’attacco è la continuazione dell’annessione della penisola di Crimea da parte della Russia nel 2014 e del suo forte coinvolgimento nel conflitto armato nella regione del Donbas.

L’attacco russo è arrivato sulla scia delle accuse del presidente russo Vladimir Putin di crimini contro l’umanità e genocidio, presumibilmente commessi dal governo ucraino nel Donbas. La propaganda russa presenta regolarmente i leader eletti dell’Ucraina come nazisti e fascisti che opprimono la popolazione locale di etnia russa, che sostiene debba essere liberata. Il presidente Putin ha affermato che uno degli obiettivi della sua “operazione militare speciale” contro l’Ucraina è la “denazificazione” del Paese.

Siamo studiosi del Genocidio, dell’Olocausto e della Seconda Guerra Mondiale. Trascorriamo le nostre carriere studiando fascismo e nazismo e commemorando le loro vittime. Molti di noi sono attivamente impegnati nella lotta contro gli eredi contemporanei di questi regimi malvagi e coloro che tentano di negare o gettare un velo sui loro crimini.

Respingiamo fermamente il cinico abuso del termine genocidio da parte del governo russo, della memoria della Seconda Guerra Mondiale e dell’Olocausto e l’equiparazione dello stato ucraino con il regime nazista per giustificare la sua aggressione non provocata. Questa retorica è di fatto sbagliata, moralmente ripugnante e profondamente offensiva per la memoria di milioni di vittime del nazismo e di coloro che hanno combattuto coraggiosamente contro di esso, compresi i soldati russi e ucraini dell’Armata Rossa.

Non idealizziamo lo stato e la società ucraini. Come ogni altro paese, ha estremisti di destra e gruppi xenofobi violenti. L’Ucraina dovrebbe anche affrontare meglio i capitoli più oscuri della sua storia dolorosa e complicata. Eppure niente di tutto ciò giustifica l’aggressione russa e la grossolana errata caratterizzazione dell’Ucraina. In questo fatidico momento siamo uniti all’Ucraina libera, indipendente e democratica e respingiamo fermamente l’uso improprio della storia della Seconda Guerra Mondiale da parte del governo russo per giustificare la propria violenza.

[Questa dichiarazione è stata originariamente pubblicata dal ⇨ Jewish Journal)]

Eugene Finkel, Johns Hopkins University

Izabella Tabarovsky, Washington D.C.

Aliza Luft, University of California-Los Angeles

Teresa Walch, University of North Carolina at Greensboro

Jared McBride, University of California-Los Angeles

Elissa Bemporad, Queens College and CUNY Graduate Center

Andrea Ruggeri, University of Oxford

Steven Seegel, University of Texas at Austin

Jeffrey Kopstein, University of California, Irvine

Francine Hirsch, University of Wisconsin-Madison

Anna Hájková, University of Warwick

Omer Bartov, Brown University

Barbara Kirshenblatt-Gimblett, New York University and POLIN Museum of the History of Polish Jews

Christoph Dieckmann, Frankfurt am Main

Cary Nelson, University of Illinois at Urbana-Champaign

Waitman Wade Beorn, Northumbria University

Jeffrey Herf, University of Maryland

Timothy Snyder, Yale University

Jeffrey Veidlinger, University of Michigan

Hana Kubátová, Charles University

Leslie Waters, University of Texas at El Paso

Norman J.W. Goda, University of Florida

Jazmine Conteras, Goucher College

Laura J. Hilton, Muskingum University

Katarzyna Person, Jewish Historical Institute, Warsaw

Tarik Cyril Amar, Koc University

Sarah Grandke, Neuengamme Concentration Camp Memorial/denk.mal Hannoverscher Bahnhof Hamburg

Jonathan Leader Maynard, King’s College London

Chad Gibbs, College of Charleston

Janine Holc, Loyola University Maryland

Erin Hochman, Southern Methodist University

Edin Hajdarpasic, Loyola University Chicago

David Hirsh, Goldsmiths, University of London

Richard Breitman, American University (Emeritus)

Astrid M. Eckert, Emory University

Anna Holian, Arizona State University

Uma Kumar, University of British Columbia

Frances Tanzer, Clark University

Victoria J. Barnett, US Holocaust Memorial Museum (retired)

David Seymour, City University of London

Jeff Jones, University of North Carolina at Greensboro

András Riedlmayer Harvard University (retired)

Polly Zavadivker, University of Delaware

Aviel Roshwald, Georgetown University

Anne E. Parsons, University of North Carolina at Greensboro

Carole Lemee, Bordeaux University

Scott Denham, Davidson College

Emanuela Grama, Carnegie Mellon University

Christopher R. Browning, University of North Carolina at Chapel Hill (emeritus)

Katrin Paehler, Illinois State University

Raphael Utz, Deutsches Historisches Museum Berlin

Emre Sencer, Knox College

Stefan Ihrig, University of Haifa

Jeff Rutherford, Xavier University

Jason Hall, The University of Haifa

Christian Ingrao, CNRS École des Hautes Études en Sciences Sociales, CESPRA Paris

Hannah Wilson, Nottingham Trent University

Jan Lanicek, University of New South Wales

Edward B. Westermann, Texas A&M University-San Antonio

Maris Rowe-McCulloch, University of Regina

Joanna B. Michlic, University College London

Raul Carstocea, Maynooth University

Dieter Steinert, University of Wolverhampton

Christina Morina, Universität Bielefeld

Abbey Steele, University of Amsterdam

Erika Hughes, University of Portsmouth

Lukasz Krzyzanowski, University of Warsaw

Agnieszka Wierzcholska, German Historical Institute, Paris

Martin Cüppers, University of Stuttgart

Matthew Kupfer, Organized Crime and Corruption Reporting Project

Martin Kragh, Uppsala University

Umit Kurt, Van Leer Institute, Jerusalem

Meron Mendel, Frankfurt University of Applied Science, Anne Frank Center Frankfurt

Nazan Maksudyan, FU Berlin / Centre Marc Bloch

Emanuel-Marius Grec, University of Heidelberg

Khatchig Mouradian, Columbia University

Jan Zbigniew Grabowski, University of Ottawa

Dirk Moses, University of North Carolina, Chapel Hill

Amos Goldberg, Hebrew University of Jerusalem

Amber N. Nickell, Fort Hays State University

Tatjana Tönsmeyer, Wuppertal University

Thomas Kühne, Clark University

Thomas Pegelow Kaplan, Appalachian State University

Amos Morris-Reich, Tel Aviv University

Volha Charnysh, Massachusetts Institute of Technology

Stefan Cristian Ionescu, Northwestern University

Donatello Aramini, Sapienza University, Rome

Ofer Ashkenazi, The Hebrew University of Jerusalem

Roland Clark, University of Liverpool

Mirjam Zadoff, University of Munich & Munich Documentation Centre for the History of National Socialism

John Barruzza, Syracuse University

Cristina A. Bejan, Metropolitan State University of Denver

Isabel Sawkins, University of Exeter

Benjamin Nathans, University of Pennsylvania

Norbert Frei, University of Jena

Stéfanie Prezioso, Université de Lausanne

Olindo De Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

Eli Nathans, Western University

Eugenia Mihalcea, University of Haifa

Rebekah Klein-Pejšová, Purdue University

Sergei I. Zhuk, Ball State University

Paola S. Salvatori, Scuola Normale Superiore di Pisa – Università degli Studi Roma Tre

Antonio Ferrara, Independent Scholar

Verena Meier, Forschungsstelle Antiziganismus, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

Frédéric Bonnesoeur, Zentrum für Antisemitismusforschung, TU Berlin

Sara Halpern, St. Olaf College

Irina Nastasa-Matei, University of Bucharest

Michal Aharony, University of Haifa

Michele Sarfatti, Fondazione CDEC Milano

Frank Schumacher, The University of Western Ontario

Thomas Weber, University of Aberdeen

Elizabeth Drummond, Loyola Marymount University

Jennifer Evans, Carleton University

Sayantani Jana, University of Southern California

Gavriel D. Rosenfeld, Fairfield University

Snježana Koren, University of Zagreb

Brunello Mantelli, University of Turin and University of Calabria

Carl Müller-Crepon, University of Oxford

Grzegorz Rossolinski-Liebe, Freie Universität Berlin

Amy Sjoquist, Northwest University

Sebastian Vîrtosu, Universitatea Națională de Arte “G. Enescu”

Stanislao G. Pugliese, Hofstra University

Ronald Grigor Suny, University of Michigan

Antoinette Saxer, University of York

Alon Confino, University of Massachusetts, Amherst

Corry Guttstadt, University of Hamburg

Vadim Altskan, US Holocaust Memorial Museum

Evan B. Bukey, University of Arkansas

Elliot Y Neaman, University of San Francisco

Rebecca Wittmann, University of Toronto Mississauga

Benjamin Rifkin, Hofstra University

Vladimir Tismaneanu, University of Maryland

Walter Reich, George Washington University

Jay Geller, Case Western Reserve University

Atina Grossmann, Cooper Union

Francesco Zavatti, Södertörn University

Eliyana R. Adler, The Pennsylvania State University

Laura María Niewöhner, Bielefeld University

Elena Amaya, University of California-Berkeley

Markus Roth, Fritz Bauer Institut, Frankfurt

Brandon Bloch, University of Wisconsin-Madison

Monica Osborne, The Jewish Journal

Benjamin Hett, Hunter College and the Graduate Center, CUNY

Volker Weiß, Independent Scholar

Manuela Consonni, The Hebrew University of Jerusalem

Svetlana Suveica, University of Regensburg

Todd Heidt, Knox College

Volha Bartash, University of Regensburg

Jakub Drábik, Slovak Academy of Sciences

David Hamann, Freie Universität Berlin

Matthew Kott, Uppsala University

Piotr H. Kosicki, University of Maryland, College Park

Ole Frahm, Independent Scholar

Carlo Gentile, University of Cologne

Mihaela Serban, Ramapo College of New Jersey

Tobias Ebbrecht-Hartmann, The Hebrew University of Jerusalem

Doina Anca Cretu, Masaryk Institute and Archives of the Czech Academy of Sciences

Peter Gross, The University of Tennessee

Anna Ullrich, Leibniz Institute for Contemporary History, Munich

Benjamin Grilj, Institut für Jüdische Geschichte Österreichs

Harry C. Merritt, Amherst College

Richard Steigmann-Gall, Kent State University

Mats Deland, Mid Sweden University, Sundsvall

Judith Vöcker, University of Leicester

Florian Kührer-Wielach, IKGS at LMU München

Hikmet Karcic, University of Sarajevo

Susan Rubin Suleiman, Harvard University

Mikko Ketola University of Helsinki

Gerald J. Steinacher, University of Nebraska-Lincoln

Charlotte Schallié, University of Victoria

Peter Davies, University of Edinburgh

Laurien Vastenhout, NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies, Amsterdam

Dave Rich, Birkbeck, University of London

Magdalena Marsovszky, Independent Scholar

Susanne Heim, Freie Universität Berlin

Sarah Rembiszewski, Tel Aviv University

Giovanna D’Amico, Università degli Studi di Messina

Susanne Urban, University of Marburg

Anika Walke, Washington University in St. Louis

Martin Clemens Winter, Leipzig University

Alexander Korb, University of Leicester

Tobias Freimüller, Fritz Bauer Institut, Frankfurt am Main

Polina Sparks, Manchester

Jonathan Skolnik, University of Massachusetts Amherst

Sascha Feuchert, Justus-Liebig-Universität Gießen

Henning Borggraefe, Arolsen Archives – International Center on Nazi Persecution

Sarah Jewett, London School of Economics and Political Science

Charlotte Kitzinger, Justus-Liebig-University, Gießen

Natalia Aleksiun, Touro College

Miriam F. Elman, Syracuse University

Bill Niven, Nottingham Trent University

Benny Morris, Ben-Gurion University (emeritus)

Raisa Ostapenko, Sorbonne University

Don H. Doyle, University of South Carolina

Donna Robinson Divine, Smith College and University of Haifa

Moritz Föllmer, University of Amsterdam

Lidia Zessin-Jurek, Czech Academy of Sciences

Jayne Persian, University of Southern Queensland

Susannah Heschel, Dartmouth College

Judith Wechsler, Tufts University

Gerald Steinberg, Political Science, Bar Ilan University

Yanina Di Croce, Universidad Nacional de La Plata

Jamie L. Wraight, The University of Michigan-Dearborn

Zigmas Vitkus, University of Klaipėda

Alana Holland, American University

Kobi Kabalek, Penn State University

Anika Binsch, Justus-Liebig-University, Gießen

Kurt Tweraser, University of Arkansas

Ilan Troen, Ben-Gurion University

Lawrence Baron, San Diego State University

Helen Epstein, Independent Scholar

Nicholas Terry, University of Exeter

Gayle Zachmann, University of Florida

Shelley Baranowski, University of Akron

Andrei S. Markovits, University of Michigan

Wolfgang Freund, Universite du Luxembourg

Jeffrey Blutinger, California State University, Long Beach

Joanna Sliwa, Independent Scholar

John-Paul Himka, University of Alberta

Philippe Blasen, Romanian Academy, Iasi

Alvin H. Rosenfeld, Indiana University

Samuel Miner, University of Dayton

Christopher Gilley, The Wiener Holocaust Library

Günther Jikeli, Indiana University

Rena Molho, Independent Scholar

Srdja Pavlovic, Wirth Institute. University of Alberta

Geraldien von Frijtag Drabbe Künzel, Utrecht University

Goldie Morgentaler, University of Lethbridge

Trevor Erlacher, University of Pittsburgh

Sol Neely, Heritage University

Hans-Rudolf Meier, Bauhaus-Universität Weimar

Theron Snell, Independent Scholar

Daniel Jonah Wolpert, University of Cambridge

LF Graf Chodkiewicz Chudzikiewicz, International Research Institute, Macon, Georgia

Olga Karasik-Updike, Kazan Federal University and Higher School of Economics, Moscow

Paul Garfinkel, Simon Fraser University

Lauren Faulkner Rossi, Simon Fraser University

Claire Aubin, University of Edinburgh

Federica Pannocchia, Un ponte per Anne Frank

Thomas Schad, Humboldt University Berlin

Björn Krondorfer, Northern Arizona University

Martin Jander, Berlin Campus of Stanford University

Mehnaz Afridi, Manhattan College

Jochen Hellbeck, Rutgers University

Moshe Zimmermann, Hebrew University Jerusalem

Anna Lipphardt, Universität Freiburg

Sybille Steinbacher, Fritz Bauer Institut

Christopher Smith, Coventry University

James Bjork, King’s College London

Michaela Pohl, Vassar College

David N. Myers, UCLA

Monique Rodrigues Balbuena, University of Oregon

Franziska Exeler, University of Cambridge and Free University Berlin

Mark Harrison, University of Warwick

Magda Teter, Fordham University

Hershy Orenstein, International School of Holocaust Studies, Jerusalem

Charlie Laderman, King’s College, London

Karin Kvist Geverts, The Institute for Holocaust Research in Sweden

Alvin Rosenfeld, Weill Cornell Medical College

Harold Marcuse, University of California, Santa Barbara

Sarah Cramsey, Leiden University

Michel Gherman Federal University of Rio de Janeiro

Bobbi Zahra, Independent Scholar

Rabbi Jeanette Friedman Sieradski

Paradise Valley, PA

Darcy Buerkle, Smith College

Melissa Kravetz, Longwood University

Gareth Pritchard, University of Adelaide

Gail Erlick Robinson, University of Toronto

Dominic Williams, Northumbria University

Ido de Haan, Utrecht University

Emanuel Plopeanu, Ovidius University, Constanța

Alti Rodal, Ukrainian Jewish Encounter

Vanni D’Alessio, University of Naples Federico II

Daniel Rickenbacher, University of Basel

Stéphane Bruchfeld, Uppsala University

Joanna Ostrowska, Independent Scholar

Irina Shikhova, Chisinau, Moldova.

Karel Berkhoff, NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies, Amsterdam

Georgiy Kasianov, Marie Curie-Sklodowska University, Lublin, Poland

Michael Becker, University of Jena, Germany

Ana Bărbulescu, Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel”

Janine Fubel, Department of History, Humboldt University Berlin

Anton Weiss-Wendt, Norwegian Center for Holocaust and Minority Studies

Adina Babesh-Fruchter, KU Leuven

Andreas Körber, Universität Hamburg

Joshua Shanes, College of Charleston

Anne Lepper, Free University Berlin

Sebastian Weitkamp, Esterwegen Memorial

Martin Koers, Esterwegen Memorial

Andrej Umansky, Georgetown University

Silvia Goldbaum Tarabini Fracapane, Independent Scholar

Ray Brandon, Independent Scholar, Berlin

Carol A Bernstein, Albert Einstein College of Medicine

Silke von der Emde, Vassar College

Ranen Omer-Sherman, University of Louisville

Franziska Koch, University of Potsdam

Wendy Lower, Claremont McKenna College

Anette Homlong Storeide, Falstadsenteret/Memorial Falstad Centre

Benjamin Lapp, Montclair State University

Carlos Alberto Haas, Ludwig Maximilian University

Jeanette Friedman Sieradski, Independent Scholar

Antonella Tiburzi, University of Bolzano

Marco Carynnyk, Independent Scholar

Sandra Alfers, Western Washington University

Elena Makarova, Independent Scholar

Shulamit S. Magnus, Oberlin College

Mikhail Edelstein, Moscow State University

Laura Jockusch, Brandeis University

Se sei uno studioso e desideri aggiungere la tua firma all’elenco, invia un’email a

efinkel4@jhu.edu.

Alla lista dei firmatari

(Unendomi alle tante voci che esortano a leggere o rileggere gli scritti di Sergio Nelli, appena scomparso, riporto questo pezzo uscito nel numero di Nuova Prosa “La letteratura italiana con gli occhi di fuori”, nel 2018)

(Unendomi alle tante voci che esortano a leggere o rileggere gli scritti di Sergio Nelli, appena scomparso, riporto questo pezzo uscito nel numero di Nuova Prosa “La letteratura italiana con gli occhi di fuori”, nel 2018)

di

di Seduto in un 68 assai affollato, concentrato nella lettura del Corso di filosofia in sei ore e un quarto di Witold Gombrowicz (Bompiani), preparavo le ultime battute del mio corso al Liceo francese quando è avvenuto il fatto seguente.

Seduto in un 68 assai affollato, concentrato nella lettura del Corso di filosofia in sei ore e un quarto di Witold Gombrowicz (Bompiani), preparavo le ultime battute del mio corso al Liceo francese quando è avvenuto il fatto seguente.

Alziamo i calici in questa assolata fondamenta e brindiamo a chi molto ha significato per te: Gillo Dorfles. Amerei moltissimo entrare nel tuo ricordo legato a questa possente figura del pensiero filosofico e artistico, un Virgilio che ti ha accompagnato anche lungo le pagine del tuo ultimo libro di cui andremo a parlare in seguito.

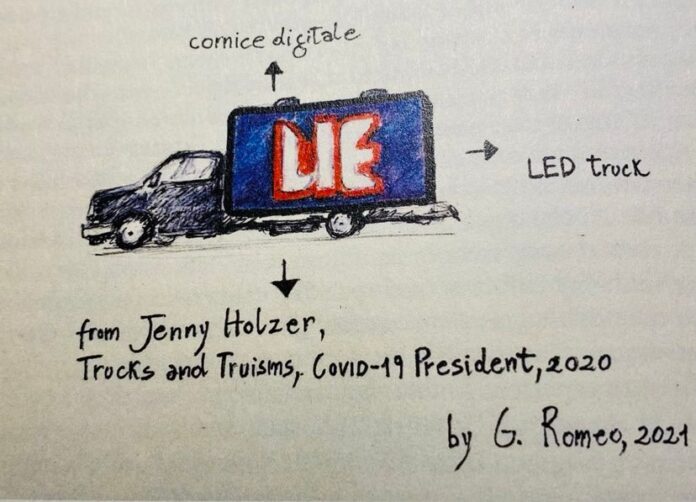

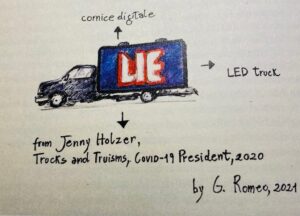

Alziamo i calici in questa assolata fondamenta e brindiamo a chi molto ha significato per te: Gillo Dorfles. Amerei moltissimo entrare nel tuo ricordo legato a questa possente figura del pensiero filosofico e artistico, un Virgilio che ti ha accompagnato anche lungo le pagine del tuo ultimo libro di cui andremo a parlare in seguito. Il tempo dell’isolamento non è ancora terminato, si fatica anche solo pensare di poter visitare una mostra, un museo. La pandemia sembra aver azzerato le nostre capacità di movimento, di relazione interpersonale. Come accennavo prima, gli schermi dei nostri dispositivi si sono trasformati nei luoghi pubblici di incontro e visione. Cambia la modalità di fruizione e cambia anche la dimensione nella quale ci muoviamo. Due esempi hanno attratto la mia curiosità di semplice visitatore e fruitore di questi luoghi: la dimensione spaziale, come tu la chiami, rappresentata dall’opera presentata al Padiglione della Lituania e il Museo Aero Solar. Altre definizioni, forse innovative del vivere e cercare di comprendere il messaggio artistico. Uso impunemente il link del Museo Aero Solar, presentato alla 17a edizione della Mostra Internazionale di Architettura. Un link che mi invita ad affrontare il tema Biennale Arte di Venezia. Sono seduto in compagnia con un ottimo storico, critico, curatore d’arte e trovo quantomeno naturale ascoltare una sua valutazione sulla prossima 59a Esposizione Internazionale d’Arte, curata da Cecilia Alemani. Che gusto avrà il Latte dei Sogni e quale sarà l’unica Storia della Notte con il Destino delle Comete secondo Gabriele Romeo? Serviranno a creare, parafrasando il titolo di un capitolo del tuo ultimo libro, delle riflessioni sul nostro mondo in tumulto?

Il tempo dell’isolamento non è ancora terminato, si fatica anche solo pensare di poter visitare una mostra, un museo. La pandemia sembra aver azzerato le nostre capacità di movimento, di relazione interpersonale. Come accennavo prima, gli schermi dei nostri dispositivi si sono trasformati nei luoghi pubblici di incontro e visione. Cambia la modalità di fruizione e cambia anche la dimensione nella quale ci muoviamo. Due esempi hanno attratto la mia curiosità di semplice visitatore e fruitore di questi luoghi: la dimensione spaziale, come tu la chiami, rappresentata dall’opera presentata al Padiglione della Lituania e il Museo Aero Solar. Altre definizioni, forse innovative del vivere e cercare di comprendere il messaggio artistico. Uso impunemente il link del Museo Aero Solar, presentato alla 17a edizione della Mostra Internazionale di Architettura. Un link che mi invita ad affrontare il tema Biennale Arte di Venezia. Sono seduto in compagnia con un ottimo storico, critico, curatore d’arte e trovo quantomeno naturale ascoltare una sua valutazione sulla prossima 59a Esposizione Internazionale d’Arte, curata da Cecilia Alemani. Che gusto avrà il Latte dei Sogni e quale sarà l’unica Storia della Notte con il Destino delle Comete secondo Gabriele Romeo? Serviranno a creare, parafrasando il titolo di un capitolo del tuo ultimo libro, delle riflessioni sul nostro mondo in tumulto?