di R. Umamaheshwari

di R. Umamaheshwari

R. Umamaheshwari è una storica e giornalista che vive in India. Ha pubblicato When Godavari Comes: People’s History of a River (Journeys in the Zone of the Dispossessed), Aakar Books, New Delhi, 2014; Reading History with the Tamil Jainas: A Study on Identity, Memory and Marginalisation, Springer, 2017 e From Possession to Freedom: The Journey of Nili-Nilakeci, Zubaan, New Delhi 2018. Un anno fa ha cominciato a scrivere un diario della pandemia dall’Himachal Pradesh che pubblichiamo a puntate. Qui la prima, qui la seconda, qui la terza, qui la quarta, qui la quinta. Quella che segue è la sesta.

20 aprile 2020. La “Maskforce”, Instagram, il quoziente di simpatia.

Ci sono sempre nuove campagne pubblicitarie ogni giorno in televisione, in competizione l’una con l’altra, non solo sulla copertura della pandemia in India, ma anche sull’idea dell’ “andrà tutto bene”, dell’apparire felici, e comunque intenti in occupazioni gradevoli anche di questi tempi, un po’ come se fossimo delle emoji sorridenti. Così ci sono campagne come il concorso “progetta la tua mascherina e posta la foto”. Alla miglior foto o alla miglior mascherina andrà un premio (in questo caso, l’onore di avere la propria immagine diffusa alla TV). Sembra che la cosa essenziale di questo periodo sia il quoziente di simpatia e di compatibilità social. Anche famosi attori del cinema postano immagini della loro felicità domestica, secondo la logica del mantra “Stai al sicuro, resta a casa”. Mostrano di vivere felici e cercano di essere fonte di ispirazione perché anche altri lo siano. Ogni cosa vende, o ogni cosa può vendere. Basta solo sapere come fare…

Ci sono anche altri problemi nel mondo.

Il Coronavirus ha aiutato molti governi in giro per il mondo a dimenticare per il momento ogni altra questione che avrebbe richiesto la loro attenzione. O almeno questioni che loro non volevano affrontare, seppur di vitale importanza per la gente. Il Coronavirus permette loro adesso di non curarsi di ogni altra questione entro parametri legali, poiché siamo in una pandemia, e persino l’Organizzazione Mondiale della Sanità lo ha dichiarato. La gente così rimane senza neanche una base legale per poter pretendere dai propri governi e dalle proprie amministrazioni la soluzione dei problemi. Quello che fanno, lo fanno esclusivamente in nome del Coronavirus.

Se mai ci sarà una futura pandemia la politica dovrà fissare parametri più chiari per distinguere “epidemia” e “pandemia”, atteso che al momento, paragonata ad altre malattie presenti nel globo, il tasso di mortalità associato al Coronavirus rimane ancora basso. Inoltre, l’Organizzazione Mondiale della Sanità e altre organizzazioni di livello planetario, come l’ONU o l’Organizzazione Internazionale del Lavoro, le organizzazioni per la difesa dei diritti umani, le istituzioni che si occupano di ambiente e di cambiamento climatico, dovranno trovare risposte che bilancino gli sforzi di mitigazione con il rispetto dei diritti umani e non-umani (ecologici) e con l’idea di equità e giustizia.

Ci vorrà molto tempo per fronteggiare i problemi derivati dalla perdita di reddito durante i lockdown. Come anche per riscrivere delle linee-guida sul trattamento da riservare agli animali selvatici e alla natura, per prevenire gli abusi. Questo periodo può anche aiutarci a comprendere e a fronteggiare possibilità di abuso fisico, verbale o emozionale verso gli esseri più vulnerabili.

In caso di violenza domestica, in che modo un lockdown può dare forza e vigore a comportamenti abusivi da parte degli uomini? Benché in India il governo abbia messo in piedi un servizio telefonico gratuito per le donne vittime di violenza, non è chiaro chi si occuperà di questi problemi, e quanto qualificate saranno le persone che, all’altro capo del filo, saranno chiamate a rispondere a queste difficili questioni.

La gente ha anche mostrato comportamenti abusivi nei confronti degli animali. Il futuro dovrebbe preoccuparsi di quanto sia inclusiva la nostra comprensione della vita, delle varie forme di vita, e quale sia la nostra idea di giustizia e di equità quando una crisi globale ci pone una sfida così impegnativa. E inoltre, una crisi globale può essere evitata prima che raggiunga le proporzioni che ha toccato nel caso presente? Non è forse il momento di affrontare le preoccupazioni relative al consumo eccessivo e all’eccessivo sfruttamento delle risorse della Terra, ora o mai più?

Il bio-azzardo della gestione dei rifiuti.

Le città indiane non godono di buona stampa circa la loro capacità di gestione dei rifiuti. In alcune città, nel corso degli anni – con la veloce e totalmente incontrollata espansione urbana collegata alla speculazione edilizia – le discariche sono diventate grandi cumuli o anche colline. In alcune città come Delhi o Hyderabad la copertura di questi cumuli o colline è stato l’unico modo di affrontare il problema. Oppure le stesse discariche sono state spostate di volta in volta in zone dell’entroterra, nelle periferie che confinano con aree semi rurali e con fattorie, causando un notevole rischio non solo per la salute della gente che vive nelle vicinanze, ma anche per i corsi d’acqua, i campi coltivati, gli uccelli e gli animali di tutte queste aree.

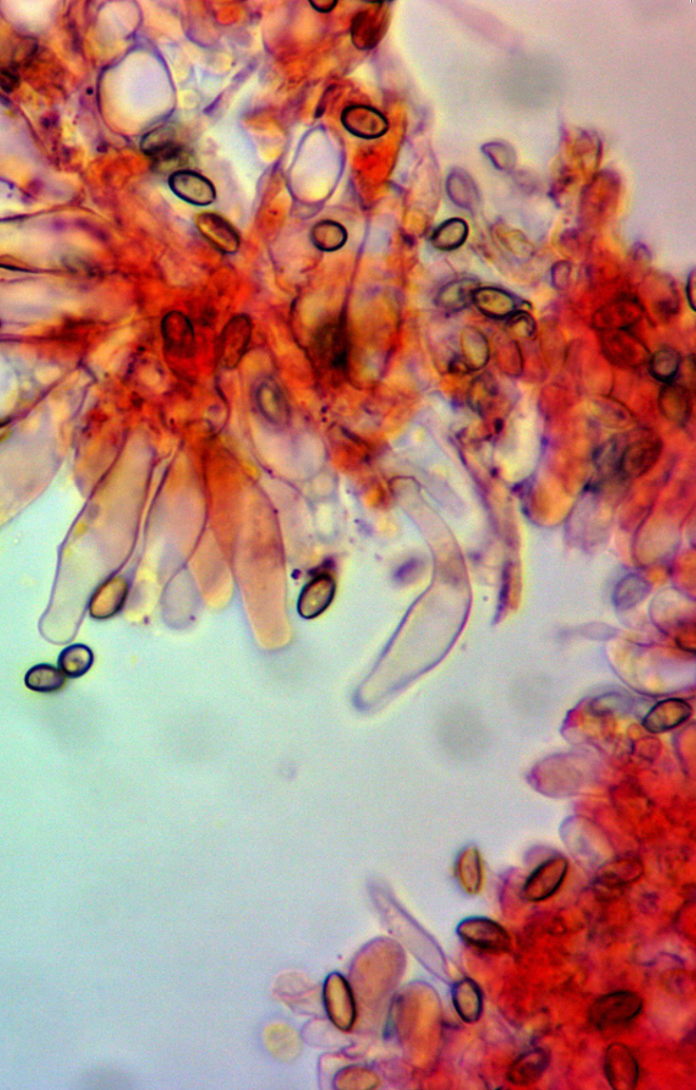

Se questo è un problema già in tempi normali, cosa sappiamo adesso dell’impatto del Coronavirus sulla gestione dei rifiuti, specialmente di quelli provenienti dagli ospedali indiani? Non ne sappiamo molto al momento. Dov’è che gli ospedali scaricano i loro dispositivi di sicurezza non monouso, o come sanificano le località in cui questi ospedali si trovano? In alcune città, gli ospedali sono collocati in zone residenziali, e già questo è un problema, specialmente oggi. Anche se il presente lockdown, come assoluta priorità, può funzionare in termini di contenimento (e già si è visto che nonostante il lockdown alcune città come Delhi hanno mostrato una crescita del numero di casi di Covid – anche se bisogna considerare che l’amministrazione di Delhi ha aumentato gli screening sulla popolazione), bisogna capire che cosa succederà dopo il lockdown. Quanto saranno sicure le nostre città dopo? Quando le cose torneranno ad una vera normalità? C’è un eccesso di attenzione sulle mascherine, mentre tutte queste altre questioni cruciali non sono ancora mai state affrontate. Quanto saranno sicuri quei luoghi in cui adesso ci sono reparti di isolamento?

Storie di casi e dilemmi etici.

Quanto sono stati trasparenti i governi a proposito dei pazienti positivi al Coronavirus – quelli che sono morti e quelli che sono sopravvissuti? La questione, comunque, è un dilemma etico. Da una parte, l’indagine del profilo socio-economico nella diffusione della malattia può aiutare a capire chi è più vulnerabile, e le storie di viaggio dei pazienti possono aiutare ad analizzare perché e dove la gente viaggia e come le malattie si trasmettono localmente e globalmente; ma d’altro canto, considerando i pregiudizi razziali e culturali già così profondamente radicati nella società (che rialzano la testa ancor più oggi, vis-à-vis con il virus), questa indagine ha il potenziale per creare più problemi per le persone colpite.

È sicuramente un’arma a doppio taglio. Ma se fatta con la dovuta sensibilità, questa operazione può aiutare a capire se ci sono stati casi di discriminazione (da parte dello Stato o di altri attori) e ad approfondire altre questioni etiche in relazione ai casi di Coronavirus nel mondo. Alcune questioni molto difficili saranno sollevate nel prossimo futuro.

Ad un altro livello, guardando alle storie di viaggio, la dimensione etica, ecologica e sociologica del turismo stesso non è stata ancora indagata abbastanza, in giro per il mondo. L’estrema pressione che il turismo esercita su un determinato luogo, sulla gente e sull’ambiente intorno al mondo (dove la gente si affolla per “vedere”, per fare selfie che siano Instagram-compatibili, per realizzare gli innumerevoli blog di viaggio, per i tour di gruppo, etc.) è stata troppo a lungo ignorata. La consunzione e la definitiva spoliazione del Monte Everest è stata a lungo sui giornali. Ma ci sono alcuni altri luoghi, specialmente quelli di accesso più remoto, con una bassa popolazione, che hanno pagato il loro pedaggio al turismo di avventura. Mentre il viaggio ha una lunga storia e dovrebbe essere benvenuto perché connette persone e società, aiuta le idee a viaggiare e crea nuovi legami, fare questo in modo sostenibile e ecologicamente compatibile è una cosa della massima importanza. Specialmente lo è oggi, ora che ci viene concessa una pausa di riflessione per riconfigurare pratiche estremamente usuranti per l’ambiente, anche se questo significa perdere benefici economici.

L’attuale situazione condurrà alla moderazione nel progettare gli itinerari dei tour, a pratiche più sicure, ad un turismo etico in contatto con lo spazio e con i bisogni delle persone i cui spazi costituiscono una fonte d’attrazione per il mondo intero, ad una riduzione dello stress sugli ecosistemi e ad un totale bando del traffico degli animali selvatici e del consumo di specie esotiche di animali selvatici in alberghi esclusivi in tutto il mondo? L’industria alberghiera e del turismo ha subito un duro colpo. Ma bisogna vedere se questo settore, al momento del ritorno alla normalità, farà pressione per continuare a fare ciò che finora ha fatto, o comincerà ad agire più responsabilmente e con maggiore cautela, nei confronti dell’ambiente e delle persone, senza, al contempo (è questa la cosa più importante) cedere al razzismo e alle richieste dei viaggiatori. Rimane da vedere.

La fine dei viaggi non è, né dovrebbe essere, una risposta; la risposta è forse un’idea di viaggio più sostenibile e una reale sensibilità e rispetto le culture e per i popoli del mondo, quelli verso cui si viaggia, ma anche quelli che accolgono. Si tratta di un equilibrio delicato. Invece di domandare dal-chawal, chole-chawal, le differenti varietà di riso e lenticchie comuni nel Nord dell’India e acqua calda a volontà in un villaggio di montagna freddo e innevato, in inverno, in una regione come Spiti o Ladakh, bisogna chiedere ai viaggiatori di accettare l’idea di bagni a secco, uso minimale di acqua, disponibilità a mangiare con grazia e gratitudine il cibo tipico del luogo – thenduk, thukpa, e momos – con la famiglia ospitante. Ed accettare anche l’idea che il leopardo delle nevi potrebbe non aver voglia di essere sempre immortalato dalla macchina fotografica (con le buone o con le cattive). Va bene lasciare che sia e lasciarsi andare.

Futuro dei rituali comunitari.

In regioni dove comunemente la celebrazione dei rituali è parte della vita culturale della gente (indifferentemente dalle denominazioni religiose), che impatto avrà la pandemia? A sua volta, se continuerà più a lungo del previsto, influenzerà le relazioni sociali, in meglio o in peggio? Cambierà un’idea che ha un suo radicamento storico?

Parlo qui, essenzialmente, delle comunità di indigeni in giro per il mondo. Comuni assembramenti sono intrinseci all’idea di queste società, alla loro storia e alle relazioni reciproche. Ad un altro livello, alcune festività e rituali sono nati dall’idea di condivisione. Alcuni cibi e alcune bevande specifiche vennero originariamente preparati per queste occasioni, forse. Condividere o scambiare cibo e conversazioni, cantare, ballare, fare baldoria, sono tutte espressioni fondamentali delle civiltà umane in tutto il mondo.

Come l’idea del “distanziamento sociale” (specialmente se dovesse diventare progressivamente, in qualche tempo futuro, una questione di controllo di Stato e di polizia) impatterà su questi contesti della storia umana? E ancora dividerà le comunità e ci guiderà ad un mondo di automi retti dallo Stato in tutto il mondo? Dobbiamo stare attenti? O essere più ottimisti, considerando la lunga durata dell’evoluzione delle civilizzazioni umane a confronto con la breve durata dei regimi politici? Questa volta è stato il Ramadan ad essere stato colpito in tutto il mondo. In altri casi, ci possono essere fiere di villaggio più piccole associate con il ciclo dell’agricoltura o, dovunque, una celebrazione del rituale della semina o delle primizie del raccolto delle comunità indigene.

Discorso su conoscenza e istupidimento.

Alcune immagini e video che mostrano come lavarsi le mani sono diventati un luogo comune in questi ultimi due mesi. Ci hanno ricordato uno dei discorsi della conoscenza e della scienza che hanno accompagnato colonialismo e imperialismo. Era quasi come se la gente in India (qui io restringo l’osservazione all’India, in questo specifico caso) non si fosse mai lavata le mani prima. O non lo avesse mai fatto “correttamente” e “scientificamente”. Specialmente la gente delle aree rurali, alla quale viene quasi sempre insegnato a fare le cose correttamente,

inclusi i lavori agricoli, benché essi siano agricoltori da intere generazioni. Gli igienizzanti per le mani sono diventati un male necessario. Anche se è perfettamente sicuro e corretto lavarsi le mani con un semplice sapone e con acqua, dove l’acqua è disponibile. Ma cosa bisogna fare in contesti in cui ci sono scarse scorte di igienizzanti (come in molti negozi di sanitari a Shimla, in questo momento)? O dove c’è forte penuria di acqua (in città come Chennai, nel Tamil Nadu)? E quanto sono sicuri gli igienizzanti per le mani, se usati per un lungo periodo?

E-Learning.

Quanti bambini in India, specialmente nelle aree rurali, hanno accesso ad Internet e possono realmente fare uso delle piattaforme di e-learning messe a punto per le scuole durante il lockdown? Un esempio: una scuola a Tabo, nello Spiti, non ha computer né collegamento ad Internet. Il solo computer, nel monastero di Tabo, ha una connessione super lenta e molte volte persino mandare o ricevere email è un’impresa. Ci sono altre scuole nelle stesse condizioni in India, tagliate fuori dal più ampio discorso dell’uso delle tecnologie nell’istruzione. A dispetto dei proclami secondo i quali tutta l’India è connessa digitalmente.

Conti in banca.

Quante persone in India hanno un conto in banca? Tutte? Veramente no. Molti vivono ancora un’esistenza alla giornata, con salari giornalieri o del tutto senza salario. Questo discorso sulla pandemia è pesantemente incentrato sull’alfabetizzazione ad alta intensità di gadget o gadget–dipendente, e solleva molte questioni di equità sulla natura di un’alfabetizzazione guidata dalle élite e su una politica urbana di governance.

Per esempio, ogni due giorni la radio annuncia una nuova app per smartphone o una piattaforma internet. La domanda che nasce nella mia testa è se un governo può forzare un popolo a scaricare una app sugli smartphone e se a sua volta il popolo può reclamare il proprio diritto a non farlo. Quanto è esatta o assolutamente impeccabile la nuova app chiamata ‘arogya-setu’ che il governo sta chiedendo alla gente di scaricare, per sapere se la persona che ti sta accanto è positiva al Coronavirus? Quanti giorni è stata testata, prima di essere messa in uso? E qual è la garanzia che un’app (dopo tutto, un’app sviluppata con l’uso di algoritmi e parametri che non sempre resistono alla prova del tempo e che possono andare male) non faccia niente di sbagliato? Qual è l’utilità dei kit per i test sul virus, se un’app può rilevare chi ha il virus? È stato anche detto che qualcuno dei kit acquistati per lo screening ha fallito. Se un kit (pensato con una specifica finalità diagnostica in un laboratorio scientifico) può fallire, lo può senz’altro fare anche una app, che non ha capacità diagnostiche.

Le app, in generale, sono vulnerabili ai virus (informatici) e non c’è bisogno di dire quanti dispositivi mobili saranno vulnerabili ad attacchi cibernetici, se ognuno di noi sarà forzato a scaricare una app senza nessuna consapevolezza dei suoi limiti e dei suoi rischi. E che garanzia abbiamo, peraltro, che i governi usino le app solo per fini specifici e non con altri scopi? È giustificato in democrazia sviluppare tecnologie così intrusive senza la consultazione o il consenso informato del popolo? Può una pandemia avere il potere di trasformare una democrazia in una autocrazia?

Le news alla radio hanno annunciato che un treno che trasportava 950 soldati che avevano finito il loro addestramento è partito da Bengaluru (nello Stato del Karnataka) e ha raggiunto Jammu Tawi. Un secondo treno lo seguiva. Apparentemente il treno era stato sufficientemente sanificato e un macchinario per la sanificazione era stato usato anche per lo screening di tutti i bagagli. Ed io mi chiedevo se sarebbe stato possibile sottoporre ad un simile procedimento anche i lavoratori migranti, in modo da evitar loro di camminare a piedi per migliaia di chilometri, talora senza cibo o acqua. Non poteva esserci un analogo processo graduale per assicurare un graduale trasporto della gente alle loro case? Per inciso, negli ultimi giorni ho sentito di qualche governo di qualche Stato indiano che fa accordi con gli studenti che originariamente appartengono ai loro Stati, per essere ricondotti indietro a casa da altri Stati dove essi sono rimasti bloccati finora. Sono anche stati messi in quarantena per pochi giorni prima di essere rimandati a casa.

22 Aprile 2020. Giorno della Terra. Comunità indigene e disastri imminenti.

In che modo il virus ha aiutato la Terra? In miriadi di modi. Ha imposto uno stop a viaggi non necessari e non essenziali e ha prodotto forse anche una qualche moderazione nei consumi. I centri commerciali hanno chiuso, come anche le multisala cinematografiche. Si può anche pensare all’energia risparmiata che altrimenti sarebbe stata consumata in questi enormi edifici, sovvenzionati dal Governo, mentre essi imponevano il risparmio energetico e i tagli di corrente alla gente comune. Il traffico veicolare nelle piccole e grandi città non sta più appestando l’atmosfera e la qualità dell’aria è migliorata grandemente in questi ultimi due mesi. I monsoni arriveranno in India, come da programma, nelle prime settimane di Giugno, il che significa che c’è un deciso miglioramento nelle vie della natura, senza l’intervento umano.

L’inquinamento industriale e quello acustico sono stati minimizzati negli ultimi due mesi in molti Stati. Anche l’e-commerce di prodotti non essenziali è stato bloccato con una consistente riduzione di plastica e imballaggi. È da un po’ che non vedo una grande città. Ma a Shimla l’aria è più pulita e la natura sembra al suo meglio, con una lussureggiante crescita delle foreste, ed erbe rigogliose. Una festa per le scimmie, che possono tornare alla loro dieta naturale, piuttosto che consumare gli avanzi dei turisti nelle strade.

È possibile anche che il ciclo agricolo ne benefici a suo modo, con piogge e sole puntuali. Ma c’è anche qualcuno interessato alla Terra nel suo complesso, in questo intero discorso? Alcuni ci sono. Come Tenzin “Tulku” a Spiti, occupato nel suo piccolo frutteto di mele, e felice di fare quel che fa in questo periodo dell’anno. Altri, nel suo villaggio, sono felici della loro limitata produzione di orzo. Subodh è preoccupato però per le prospettive di coloro che a Spiti coltivano piselli a scopo commerciale: sarebbe un danno se il lockdown dovesse continuare fino al momento della raccolta dei piselli, quando ci sarà bisogno che vengano trasportati in Stati come il Punjab.

La maggior parte degli Indiani – specialmente quelli che vivono in città – consumano i raccolti di differenti regioni, e questo crea una cultura alimentare diversa che aiuta anche gli agricoltori a sopravvivere. Non tutta la coltivazione è rivolta al consumo domestico. Alcuni agricoltori seminano solo per il loro uso privato mentre altri per il mercato, ed è così che riescono ad andare in pari. Con il lockdown, a dispetto delle assicurazioni che i rifornimenti alimentari non saranno bloccati, se differenti governi dei vari Stati non allentano i loro rispettivi lockdown in linea con i trasporti stagionali e con lo scambio di prodotti agricoli, la vita degli agricoltori e il ciclo agricolo ne saranno pesantemente condizionati. Nel Giorno della Terra, quanti stanno pensando al futuro dei produttori di cibo?

La zona naturalmente “Green” e una diga.

Penso ad un bellissimo posto, fra molti altri: paesaggio, popolo e storia. I villaggi sulle rive est e ovest del distretto del Godavari, nello Stato dell’Andra Pradesh sono largamente popolati da Koya, Kondareddi, Konda Valmiki e altre comunità indigene. Il Kondamodalu è abitato dai Kondareddis, che sono segnalati come un gruppo tribale particolarmente vulnerabile. Abitano tra il bellissimo fiume Godavari e colline ricoperte di foreste per metà decidue e per metà sempreverdi (Papikonda), dove il virus non cambia niente. Fortunatamente, ha lasciato le persone e gli spazi intatti, dato che questo è un villaggio così remoto che richiede una volontà ben precisa per recarvisi (per esempio per i funzionari governativi, che non possono fare a meno di andarvi quando sono chiamati a farlo). Anche quelli che vi abitano lasciano il villaggio soltanto se c’è qualche urgente bisogno, dato che bisogna attraversare campi verdi, foreste e fiumi su una barca e nei pochi autobus.

Questo villaggio fa parte della zona di sommersione della diga del Polavaram, cominciata durante gli anni 2004-2005, un’imponente opera finanziata da investimenti americani multimilionari, non ancora completata. Se c’è qualcosa che non si ferma nemmeno durante una pandemia, sono questi progetti di grandi dighe che assorbono investimenti multimilionari. Apparentemente, l’attuale governo dell’Andhra Pradesh ha informato la gente che le opere progettate riprenderanno presto e che le persone dovrebbero lasciare le loro case entro giugno di quest’anno.

La maggior parte della gente di questo villaggio si è opposta con fermezza alle minacce di sgombero da parte del governo dello Stato, per un progetto che sommergerà complessivamente più di tremila ettari di foresta e trecento villaggi, la maggior parte dei quali collocati in aree classificate. Il virus, sfortunatamente, non ha potere, sembra, contro i grandi interessi commerciali dei “grandi” dell’ordine mondiale, sia in India che altrove. Il Coronavirus, che non ha colpito questa gente semplice, con una storia incredibilmente lunga, vissuta in sincronia con il mondo naturale, non riesce ancora a mettere uno stop a una ragnatela di Stati che entrano nella vita dei più poveri, e invece di festeggiare questa naturale “green zone” (contrapposta a quella che ufficialmente è considerata “green zone”), si impegnano a distruggere la ricchezza ecologica degli ultimi spazi superstiti.

Persone con Alzheimer e Dementia. Assistenza e definizione di “servizi essenziali”.

Ho contattato un’amica (Dr. Saadiya Hurzuk) che lavora per l’associazione Alzheimer’s and Related Disorders Society of India, con base a Hyderabad. Avevo sentito parlare di questa associazione nel 2016, quando un mio vicino di casa di lunga data era stato colpito da una forma acuta di Alzheimer e il sostegno per lui non arrivava da suo figlio o da sua figlia, che non vivevano con lui. Ma Saadiya ed io non eravamo potuti andare oltre, in quel caso, perché ci era stato chiesto di tenerci lontane da “una questione di famiglia”. Quel vecchio morì nel 2017 all’età di 86 anni, e io mi chiedo che cosa avrebbero sofferto le persone come lui durante uno scenario di lockdown.

Io mi chiedo anche come ci si possa aspettare da una persona che soffra di demenza o di Alzheimer che si confronti con l’idea di distanza sociale o fisica, quando lui o lei è necessariamente legato a una badante e richiede costantemente un supporto fisico, oltre che un supporto istituzionale, se la sua famiglia non ha la possibilità di provvedere a lui o lei a casa per ventiquattr’ore al giorno, sette giorni su sette. In una discussione alla radio con un esperto, una persona che si autodefiniva come non vedente condivideva le sue difficoltà nel fare una passeggiata fino al mercato locale senza la persona che abitualmente lo accompagnava; diceva che la polizia locale nel suo distretto gli aveva chiesto di non uscire mano nella mano con l’accompagnatore, poiché bisognava mantenere il distanziamento sociale! In alcuni casi, laddove la presa in carico da parte delle istituzioni e il supporto è quanto mai essenziale, i lockdown possono essere fortemente debilitanti, a meno che l’amministrazione locale non sia sensibile all’idea di bisogni differenziati e pronta alla loro valutazione, caso per caso[1].

Sfortunatamente queste istituzioni non rientrano tra i servizi essenziali; la gente la cui vita quotidiana dipende da queste istituzioni di cura sarà severamente colpita. E lo stesso accadrà per le organizzazioni coinvolte nella cura degli animali. Quante di queste sono capaci di continuare a fornire cure agli animali malati e abbandonati?

La donna a casa.

Con intere famiglie a casa nello stesso momento, che sta succedendo alle donne a casa? In India, benché molte donne si siano ormai unite alla forza lavoro fuori di casa, c’è ancora un numero sostanziale di donne che sta a casa e si identifica come “casalinga”. Nei tempi ordinari, esse possono avere qualche sollievo dal lavoro quando gli uomini di casa escono per andare a lavorare e i figli sono stati impacchettati, insieme con i loro pranzi a sacco, per andare a scuola.

Ma durante il lockdown sembra che esse lavorino non-stop, a tempo pieno. Mi ricordo di Jaya che era la donna più felice del mondo quando le scuole dei suoi figli riaprivano dopo le vacanze. Le cinque o sei ore di scuola significavano per lei l’occasione di acquisire una nuova competenza – nel suo caso, imparare a cucire vestiti – e un sonnellino nel pomeriggio, in una giornata altrimenti congestionata dal cucinare, pulire, lavare. Lei faceva anche la portinaia dell’intero complesso residenziale. E forse adesso non ha tempo per se stessa. Come madri, ci si aspetta da loro che facciano questo. Ma che cosa dovremmo dire delle donne che lavorano? In India ci sono anche quelle donne che lavorano nei loro uffici e, una volta tornate a casa, continuano a cucinare, pulire, prendersi cura dei figli, etc. Alcune di loro guardavano al loro ufficio come ad uno spazio in cui poter finalmente essere se stesse, felici di uscire dalle loro case e di passare del tempo con i colleghi al lavoro. Oggi anche queste donne, se non stanno “lavorando da casa” (dato che non tutti i lavori consentono questi benefici), sono confinate negli spazi domestici ventiquattr’ore su ventiquattro, sette giorni su sette. Bisognerà capire che impatto avrà tutto questo sulle dinamiche familiari, o se si siano stati solo effetti benefici sull’ambiente domestico, come si dice da più parti. E cioè che il lockdown sia servito a riunire la famiglia e a dare un nuovo senso al tempo in famiglia.

Muri e chiusura.

Il 22 Marzo speravo ancora che il virus potesse aiutare a rompere i muri e i legami e i confini in nuovi modi, ma oggi noi assistiamo al risorgere di nazionalismi isolati. Il presidente Trump, almeno stando a quanto riportato dai media, sarebbe intenzionato a mandare in Cina un team di scienziati per avere conferma del fatto che il virus sia stato veramente sviluppato in un laboratorio in Cina. E se ciò fosse confermato dal team americano, la Cina dovrebbe pagare per questo. E questo annuncio arriva mentre la gente in USA si confronta con un crescente numero di morti e con la più pesante crisi economica dal crac finanziario del 2008. Può essere utile, se invece di cadere nella retorica dei leader politici e nel conflitto geopolitico, noi potessimo chiedere che cosa è davvero in gioco qui, economicamente e politicamente, per gli accordi commerciali multilaterali e a lungo termine. Nessuno di noi comuni mortali negli Stati oggi, di fronte al lockdown, può vedere nell’immediato futuro della pandemia. Dovrebbe essere utile costruire solidarietà tra popoli e nazioni per far fronte comune contro la pandemia sul terreno, e anche per collaborare nella ricerca e in quelle attività che possano permetterci di capire che cosa sta veramente succedendo e, allo stesso tempo, di fornire supporto per la gente. Dovremmo essere consapevoli degli effetti di larga scala sull’ecosistema, a causa delle morti senza precedenti, dello scarico di rifiuti biologici pericolosi negli oceani e nei fiumi, dell’impatto sulle regioni più densamente popolate, quelle che hanno più probabilità di essere colpite negativamente rispetto ad altre. È anche triste che il presente discorso sia puramente antropocentrico.

La gente sta anche reagendo alle voci senza fondamento circa il ruolo di animali e uccelli nella diffusione dell’epidemia. In India alcune persone, per esempio, hanno abbandonato i loro cani a morire per strada. L’altro giorno un agricoltore ha informato, con agitazione, un responsabile della salute, durante un programma radiofonico, che il suo villaggio ha una lunga tradizione di visite di pipistrelli marroni in alcuni mesi dell’anno, provenienti dalla Cina (secondo lui). Ed era arrabbiato, temendo che questi “pipistrelli cinesi” avrebbero diffuso l’epidemia proprio come la Cina aveva fatto con altre nazioni del mondo. L’esperto medico non aveva dissipato le sue paure, ma anzi, al contrario, gli aveva chiesto di contattare la locale amministrazione.

Ci si chiede quanto andrà lontano questo discorso antropocentrico nel distruggere specie, senza un’adeguata comprensione della situazione. E che effetto avrà nel lungo periodo sulle specie non umane. Possiamo permetterci un disastro ecologico quando stiamo già fronteggiando una tremenda pandemia, causata di certo anche da alcuni disastrosi comportamenti di parte della popolazione umana, e mentre pochissimi sforzi vengono messi in campo per fronteggiare le ampie preoccupazioni sul cambiamento climatico e su quelle condotte spregiudicatamente consumistiche che hanno il solo scopo di produrre denaro?

L’espansione digitale avrà anche un impatto avverso sull’ecologia, anche se oggi i nostri governi sono tutti intenti a espandere le reti digitali, senza preoccuparsi affatto sugli effetti a lungo termine di queste azioni. Bisogna veramente chiedersi se “lavorare da casa” con un computer, alle dipendenze di qualcuno, sarà il solo futuro accettabile e universalmente applicabile. La tecnologia sarà il solo modo di risolvere questo problema, come sta succedendo adesso? Sarà una soluzione adeguata? E la classe media e le classi benestanti di tutto il mondo, incluse le ben finanziate élite universitarie, ben connesse tramite il web, saranno le sole a decidere l’agenda per i meno fortunati? In questo discorso digitale di alto livello, il venditore di curry, il fruttivendolo, il fioraio, il calzolaio, il fabbro, l’artista non esperto di tecnologia e di installazioni all’avanguardia, l’artigiano, il proprietario di uno street food, non hanno diritto di parola, e presto potrebbe persino non essere loro permesso di stare in piedi con dignità e guadagnarsi da vivere nelle nostre città. A meno che non siano connessi al mito di essere digitalmente connessi. È auspicabile tutto ciò? Quante persone in India, anche oggi, hanno connessioni internet attive nelle loro case?

Il Coronavirus, semmai, ha reintegrato o aiutato a facilitare gli stili di vita delle classi medie urbane e delle élite, che ordinano online ogni cosa, dal cibo ai vestiti, agli accessori, ai libri, ai gadget. Quante persone, in India, hanno connessioni Whatsapp sui loro telefonini? Ci sono ancora villaggi in questa nazione senza una rete mobile e senza neanche linee telefoniche o TV satellitare. Le classi medie e le élite (che sono oggi le icone che dicono alla gente di stare a casa, etc.) non hanno dovuto fare un cambiamento drastico (a parte il fatto di non poter uscire), poiché le loro case sono ben equipaggiate, in ogni caso.

Cosa dire invece delle persone senza risorse, letteralmente e virtualmente isolate e totalmente tagliate fuori? Per quanto tempo ancora, se la pandemia continua a colpire, il metodo del lockdown funzionerà? Ed è veramente il solo metodo o possono esserci modi migliori di affrontare la situazione, che tengano in considerazione anche quelli che non sono connessi neanche in tempi normali?

Intoccabilità, perdita di calore.

Nel complesso, in India, la nuova espressione “distanziamento sociale” sembra essere compresa bene dalla popolazione, nel più ampio contesto di interiorizzazione del sistema delle caste e della pratica – anche in tempi normali e fino ad oggi – dell’intoccabilità e dell’espressione fisica del distanziamento sociale fra caste in molti villaggi. Ma si spera che almeno in quelle culture (anche all’interno dell’India, specialmente in alcune regioni) dove l’espressione fisica del calore e dell’amicizia e della generale bonomia, o l’incoraggiamento, nei momenti di dolore e di perdita era normale e quotidiana, la pandemia di Coronavirus non cancelli totalmente questi gesti.

[1] A quanto pare “il numero di persone che vivono con la demenza in India è stimato a circa 5.29 milioni, secondo le proiezioni per il 2020 dell’Alzheimer’s and Related Disorders Society of India (ARDSI, 2010) [Jayeeta Rajagopalan, Saadiya Hurzuk, Narendra Ramaswamy, ‘Report: The impact of Covid – 19 pandemic on people with dementia in India’, April, 2020].

(traduzione di Rosario G. Scalia)

Al posto dell’ombra

Al posto dell’ombra

Calipso. Che cos’è la vita eterna se non questo accettare l’istante che viene e l’istante che va? Che cosa è stato finora il tuo errare inquieto? Odisseo. Se lo sapessi avrei già smesso… Quello che cerco l’ ho nel cuore come te. Dialoghi con Leucò, Cesare Pavese

Calipso. Che cos’è la vita eterna se non questo accettare l’istante che viene e l’istante che va? Che cosa è stato finora il tuo errare inquieto? Odisseo. Se lo sapessi avrei già smesso… Quello che cerco l’ ho nel cuore come te. Dialoghi con Leucò, Cesare Pavese

di R. Umamaheshwari

di R. Umamaheshwari

L’opera dell’autrice che ha messo al centro l’amicizia femminile è stata anche veicolo di amicizia tra le studiose.

L’opera dell’autrice che ha messo al centro l’amicizia femminile è stata anche veicolo di amicizia tra le studiose.