di Paola Ivaldi (testo e foto)

“… le cose sono là che navigano nella luce, escono dal vuoto per aver luogo ai nostri occhi. Noi siamo implicati nel loro apparire e scomparire, quasi che fossimo qui proprio per questo”

Gianni Celati (1989)

di Paola Ivaldi (testo e foto)

“… le cose sono là che navigano nella luce, escono dal vuoto per aver luogo ai nostri occhi. Noi siamo implicati nel loro apparire e scomparire, quasi che fossimo qui proprio per questo”

Gianni Celati (1989)

di Jewelle Gomez, traduzione di Michela Martini

per Dolores Has No Horses LeClaire

Mia madre è una turista in visita da me come io da lei

quando ero una bambina allevata da altri,

sempre preoccupata che mi dimenticasse.

Ora facciamo finta che mi abbia insegnato

a leggere o andare in bicicletta;

che mi aspettasse dalla porta

quando rientravo da scuola o mi guardasse

mentre mi vestivo per il primo ballo.

Ci comportiamo come se avessimo condiviso segreti

quando ero adolescente, ansiosa allora

che il mondo mi vedesse

per quella che sono… una bambina separata

dalla madre.

Mentre ci imbarchiamo sul traghetto

non siamo esattamente estranee;

ma neanche la piacevole evocazione

di mondi vissuti l’uno accanto all’altro

che si plasmano a vicenda.

Siamo due donne in età avanzata

che comprano ricordi dal

chiosco umido dei souvenir

vicino alla passerella,

facciamo fotografie che

ci ricorderanno di come ci assomigliamo.

È un’esperienza fredda e perversa

essere tra gente che non vede l’ora di

sbirciare attraverso le sbarre della prigione e

dare un’occhiata a una miseria trascorsa da tempo,

a fantasmi di rabbia incessante e

paura ingabbiata così vicini alle luci della città.

Solo quando tocchiamo terra la scintilla

dei Wampanoag e degli Ioway riempie i suoi occhi

come ha fatto con quelli di sua madre, come fa con me.

La polvere della prateria e le erbe marine dell’Atlantico

abbracciano questo litorale scosceso –

ostile e familiare;

mappatura delle origini.

Gli altri ci passano accanto su per il sentiero verso

il folclore del carcere. Noi andiamo in profondità, sotto

le spesse mura fatiscenti dove

la roccia incontra la roccia. Uno spazio sacro, non prigione.

Attraversiamo la distanza che ci separa

in quel luogo duro, rubato –

Ioway e Wampanoag incontrano

Ohlone, Pomo, Yurok, Hupa, Shasta e

Hopi, Modoc, Sioux, Paiute,

Inuit, Chocktaw. Una nazione di nazioni,

un leggero strascicare di piedi sulla pietra

in una danza destinata

a unirli tutti.

Sedute su una panchina alla fine ci diamo la mano

come forse abbiamo fatto quando ero bambina.

Tenendoci strette come se la pressione

dei palmi possa permetterci

di leggere nel nostro passato.

for Dolores Has No Horses LeClaire

Mother is a tourist visiting me as I did her

when I was a child being raised elsewhere,

always worried she’d forget me.

Now we pretend she taught me

how to read or ride a bicycle;

that she waited by the door for me

to arrive after school or watched me

dress for my first dance.

We act as if we shared secrets

when I was a teen, anxious then

the world would see me

for who I am… a child separate

from a mother.

Boarding the ferry

we are not exactly strangers;

nor are we a fragrant recollection

of worlds lived side by side

giving shape to each other.

We are two aging women

buying memories from

the souvenir stand

damp by the gangway,

taking snapshots that will

remind us how alike we are.

It’s a cold ride and perverse

to be among those eager to

peer through the prison bars and

glimpse long-passed misery,

the ghosts of anger pacing and

fear caged so close to city lights.

Only when we land does the spark

of Wampanoag and Ioway fill her eyes

as it did with her mother, as it does with me.

Prairie dust and Atlantic sea grasses

embrace this precipitous shoreline –

harsh and familiar;

mapping the beginnings.

Others stroll past us up the path toward

prison lore. We go deep, beneath

the thick, crumbling walls where

rock meets rock. Sacred space, not prison.

We cross the distance between us

on that hard, stolen place –

Ioway and Wampanoag meeting

Ohlone, Pomo, Yurok, Hupa, Shasta and

Hopi, Modoc, Sioux, Paiute,

Inuit, Chocktaw. A nation of nations,

the soft shuffle of their feet on stone

in a dance meant to

bind all together.

Sitting on a bench finally we hold hands

as we might have done when I was a child.

Clinging tight as if the pressure

of our palms will allow us to

read each other’s pasts.

NdR: sul sito di Jewelle Gomez, e qui, si possono trovare molte informazioni sull’autrice, poetessa/romanziera/critica e militante. Questa poesia, tradotta qui da Michela Martini, fa parte dell’installazione permanente della mostra sui nativi americani ad Alcatraz.

Michela Martini è nata a Genova e vive negli Stati Uniti, dove ha insegnato lingua, cultura e letteratura italiana presso la Indiana University, la Suffolk University e la University of California Santa Cruz. Ha co-fondato e diretto la Società Dante Alighieri di Santa Cruz in California e ha lavorato per la rivista «Chicago Quarterly Review». Le sue traduzioni in inglese di poesie e brani di Edoardo Sanguineti, Giorgio Caproni, Cristina Alziati, Gabriella Leto, Patrizia Valduga, Emanuele Trevi, Rossana Campo sono apparse su diverse riviste letterarie americane e nell’antologia curata da Geoff Brock The FSG Book of Twentieth-Century Italian Poetry. Per la rivista «Alfabeta2»ha tradotto il racconto di Scott Hutchins L’evoluzione del desiderio e per «Filigrane» e «Cenobio» raccolte di poesie di Ellen Bass.

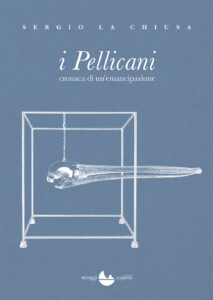

Marìe canta la famiglia del secolo di Ida Travi è il settimo libro dei Tolki e il decimo titolo dei Cervi Volanti, la collana di scritture poetiche che curo insieme a Giuditta Chiaraluce all’interno del progetto Edizioni Volatili.

Ida Travi nasce a Cologne, Brescia, nel 1948. La sua poesia si inscrive nel rapporto tra oralità e scrittura, tematica che nel 2000 affronta con il saggio L’aspetto orale della poesia (Selezione Premio Viareggio 2001, terza edizione Moretti&Vitali, 2007), e nel 2015 in Poetica del basso continuo. In poesia per Moretti&Vitali pubblica la sequenza poetica sui Tolki, i parlanti, in cinque libri. Per il teatro l’atto tragico Diotima e la suonatrice di flauto edito da Baldini Castoldi Dalai nel 2004. Sui suoi radiodrammi e sue poesie alcuni compositori contemporanei hanno composto musiche originali.

di

di

Effeffe

Grazie a Rocco Pinto , libraio e amico, sono riuscito a partire per Parigi con sottobraccio la copia de La città dei vivi, di Nicola Lagioia.

In treno ho staccato lo sguardo dalle pagine aperte sul tavolinetto, in quei momenti che Fernando Pessoa aveva definito intervalli tra il sé e il sé stesso , e mi è venuto in mente un viaggio fatto anni prima da Roma dove si era appena conclusa la fiera della piccola e media editoria, a Torino, città in cui allora risiedevo. Per puro caso, in quello stesso scompartimento, avevo incontrato Giorgio Vasta e per vincere la noia c’eravamo avventurati in una lunga conversazione su temi a noi cari. Non so come, ma solo perché non me ne ricordo la transizione, Giorgio mi cominciò a parlare dello sceneggiato, L’amaro caso della Baronessa di Carini e più particolarmente dell’omonima ballata della sigla d’apertura che, mi faceva notare Giorgio, diceva allo spettatore, d’emblée, come sarebbe andata a finire la storia.

Il romanzo inchiesta di Nicola Lagioia, questa sua ballata dal ritmo incalzante, perentorio, come ogni narrazione che si dedichi a una storia veramente successa, e sufficientemente raccontata dai media, non può riservare sorprese al lettore su come vada a finire perché la realtà non si cambia. Il solo “spazio” aperto rimane quello dell’interpretazione dei fatti, una genealogia degli eventi che sia in grado di illuminare le zone d’ombra, centrali o periferiche che siano, di una storia umanamente inspiegabile se non si accoglie un’idea dell’umano più complessa di quanto l’etica comune ci faccia credere.

I fatti:

L’omicidio Varani, risale al 2016. Manuel Foffo e Marco Prato si resero responsabili di un delitto caratterizzato da particolare crudeltà, uccidendo Luca Varani nell’appartamento di Foffo nel quartiere Collatino a Roma, colpendolo con oltre 100 tra martellate e coltellate. (Adnkronos)

di Ornella Tajani

A Napoli, fino al 6 gennaio 2021, si può vedere la casa di Rosa Parks, grazie a una installazione dell’artista statunitense Ryan Mendoza. È interessante scoprire il suo progetto, e riflettere sui suoi significati, alla luce del primo capitolo dell’Elogio del margine di bell hooks, appena riedito da Tamu Edizioni; il volume esce a cura di Maria Nadotti, che firma anche un’importante nuova prefazione.

L’opera di Mendoza, dal titolo “Almost Home”, è promossa dalla Fondazione Morra Greco e ospitata nel Cortile d’onore del Palazzo Reale: si tratta dell’abitazione di Detroit in cui Parks visse tra il 1957 e il 1959, dopo essere fuggita da quel sud in cui, nel 1955, aveva dato il via al boicottaggio dei mezzi di trasporto della città di Montgomery (Alabama), rifiutando di cedere il posto sull’autobus a un uomo bianco. Quella che oggi si può vedere è la casa che il fratello aveva preso in affitto, dove viveva con la moglie e i loro tredici figli e dove la ospiterà insieme al marito. Sarà solo circa vent’anni dopo che Sylvester Parks riuscirà ad acquistarla, ma intanto la sorella Rosa l’avrà già lasciata. Come sottolinea la docente Jeanne Theoharis all’interno del ben curato opuscolo informativo offerto a chi visita l’opera, Rosa Parks non ha mai avuto una casa sua: ecco perché il «focolare», come lo definisce hooks, condiviso con i propri parenti riveste un’importanza particolare.

Questa di Mendoza è una “installazione” nel senso etimologico del termine: un insieme di assi e di pezzi smontati e rimontati. Dopo aver acquistato la casa – ormai in pessime condizioni – per 500 dollari, la nipote di Parks ha contattato l’artista per cercare con lui una fondazione che la restaurasse e la preservasse come monumento storico appartenente alla collettività; il sindaco di Detroit, infatti, aveva previsto la demolizione di 80mila abitazioni, fra cui questa. Nessuno si è mostrato interessato, così la casa ha attraversato l’oceano in due container, per approdare temporaneamente a Berlino, nel cortile dell’artista; da lì è poi giunta a Napoli. Per una forma di rispetto Mendoza ha previsto che non si possa accedere all’interno: l’installazione si guarda dall’esterno e il suo titolo, “Almost Home”, «Quasi casa», rinvia all’auspicio ch’essa possa tornare un giorno negli USA, lì dove è giusto che faccia da memento. L’obiettivo dell’artista è quello di proporla come rappresentazione di «tutti coloro le cui storie possono solo essere immaginate e le cui pagine non saranno riportate nella storia d’America».

Oggi – scrive hooks, citata da Nadotti nell’introduzione al volume citato – la tematica che richiede il massimo della nostra attenzione è quella della rappresentazione.

Il primo capitolo del suo Elogio del margine si basa sul ruolo eminentemente politico che l’abitazione ha rivestito nelle lotte per i diritti civili: la casa «come sito della resistenza e della lotta di liberazione».

Costruire un focolare domestico non significava soltanto fornire dei servizi. Voleva dire costruire un luogo sicuro dove i neri potessero confermarsi l’un l’altro e, così facendo, guarire molte delle ferite che la dominazione razzista aveva inflitto loro. Nella cultura della supremazia bianca, all’esterno, non saremmo riusciti a imparare ad amare o rispettare noi stessi; è stato lì, all’interno, in quel «focolare domestico» per lo più creato e mantenuto da donne nere, che abbiamo avuto modo di crescere e progredire, di nutrire il nostro spirito. Il compito di costruire un focolare domestico, di fare della casa una comunità di resistenza, è stato condiviso globalmente dalle donne nere, in particolare dalle donne nere delle società suprematiste bianche.

hooks pone l’accento sullo sforzo che le donne nere compivano per non esaurire tutte le loro energie nei lavori di cura delle famiglie bianche presso le quali passavano gran parte della giornata, e per conservare una porzione di sé da offrire ai propri cari, al proprio focolare: tale sforzo va per l’autrice messo in valore come atto politico di resistenza, nonché come forma critica della definizione sessista «secondo la quale servire sarebbe il ruolo ‘naturale’ delle donne».

Ricordando l’angoscia che provava quando vedeva la madre andarsene per prestare servizio nelle case dei bianchi, hooks scrive:

Al suo rientro, dopo lunghe ore di lavoro, non si lamentava. Faceva di tutto per farci capire quanto fosse contenta di aver concluso la sua giornata di lavoro, di essere a casa; ma nello stesso tempo ci dimostrava che nella sua esperienza di lavoro come domestica al servizio di una famiglia bianca, in quello spazio di Alterità, non c’era nulla che le togliesse la sua dignità e il suo potere personale.

Uno degli strumenti dell’apartheid è proprio quello di impedire ai neri di costruirsi un’abitazione, primo nucleo comunitario:

I bianchi hanno trovato un modo efficace per sottomettere i neri a livello globale: costruire senza posa strutture economiche e sociali che sottraggano a molti i mezzi per farsi un focolare. Ricordarlo dovrebbe permetterci di capire il valore politico della resistenza delle donne nere nelle case. Dovrebbe fornirci la cornice entro cui discutere lo sviluppo della loro coscienza politica, riconoscendo l’importanza politica dello sforzo di resistenza che ha avuto luogo nelle case. Non è un caso che il regime di apartheid sudafricano attacchi e distrugga sistematicamente gli sforzi della nostra gente per costruirsi un sia pur precario focolare domestico, quella piccola realtà privata dove donne e uomini neri possono ricrearsi e ritrovare sé stessi. Non è un caso che questo focolare domestico, per quanto fragile ed effimero possa essere, quattro pareti tirate su in fretta e furia, un mucchietto di terra dove riposare, sia sempre esposto a violazioni e distruzioni. Perché, quando non si ha più lo spazio per costruirsi una casa, è impossibile costruire una vera comunità di resistenza.

È proprio nella direzione del recupero della memoria che va il lavoro di Ryan Mendoza, il quale, con il suo “The Rosa Parks House Project”, ha riprodotto già più volte il gesto simbolico fragile e potentissimo di “tirar su quattro pareti in fretta e furia”: prima a Berlino, poi a Providence, ora a Napoli.

Al momento in cui scrive, nel 1990, hooks afferma la necessità di ripensare questo luogo come «sito primario della sovversione e della resistenza».

Partendo da qui, potremo ritrovare la prospettiva perduta, dare alla vita un nuovo significato. Potremo fare della casa quello spazio dove tornare a rinnovarci e a curare noi stessi, dove guarire dalle nostre ferite e diventare interi (corsivo mio).

La storia travagliata di Rosa Parks dimostra quanto sia stato difficile per lei trovare un posto in cui guarire dalle ferite e trovare pace: morirà a 92 anni, dopo essere stata minacciata di sfratto per mancato pagamento dell’affitto (affitto invece regolarmente versato, secondo Elaine Steele, direttrice del Rosa and Raymond Parks Institute). Oggi l’opera di Ryan Mendoza invita a riflettere su questo travaglio e a risemantizzare il «focolare», sia sul piano simbolico, sia sul piano concreto, riproponendolo come un protagonista importante della storia del movimento per i diritti civili degli afroamericani.

di Antonio Francesco Perozzi

Mi piace parlare di Taccuino dell’urlo (2020, Marco Saya Edizioni) di Sonia Caporossi in termini di dialettica e “impaludamento”, intendendo con questi i due diversi impianti di significazione all’interno dei quali si muove il linguaggio del libro. Mi pare – voglio dire – che il Taccuino possa leggersi come reazione del linguaggio allo stress provocato da due spinte poietiche separate ma dipendenti l’una dall’altra: la prima, elastica, che nasce dall’energia che si agita tra due (s)oggetti in attrazione; la seconda, entropica, che viene dalla (e incide sulla) coesistenza/opposizione tra lo svelamento e l’occultamento di un quid reale nel (e attraverso il) linguaggio.

Di fatto, il libro racconta una relazione, amorosa e dolorosa, tra due soggetti. Nella sezione “Indizi” (di per sé già significativa: l’autrice lascia al lettore alcuni possibili strumenti ermeneutici, e il testo si annuncia in partenza come labirintico) le prime parole che si incontrano – che sono quindi le prime dell’opera – sono proprio «Lui e lei». Le pagine successive non faranno altro che interrogare, attraverso un linguaggio di cui ora proverò a studiare le caratteristiche, quanto in potenza già contenuto nell’incipit: la relazione – in senso metafisico, oltre che affettivo – tra due soggetti, che è, giocoforza, connessione e separazione al contempo (potremmo riconoscere nella congiunzione “e” l’allegoria della compresenza di vicinanza e lontananza).

Ma l’impianto dialettico, a mio avviso, è riscontrabile anche nella struttura del testo: trentadue poesie (segnate con numeri romani) sono inquadrate da altre tre composizioni (segnate con lettere greche) che scandiscono i tre momenti dell’opera. Anche seguendo queste sole poesie-cornice è possibile tracciare in linea di massima il percorso del Taccuino: α si incentra su atti di denotazione e percezione, tramite l’anafora di «ho visto» e l’individuazione di qualcosa «in un altro» (precisamente, «l’abisso», «il riflesso», «l’influsso», «l’ossesso»: si nota già qui la potenza della relazione, che chiama in campo immagini e concetti legati alla indeterminatezza, al buio, al dolore); φ segna la fase più acuta della disfunzione della referenza del linguaggio, e cioè – ma ci tornerò più avanti – della parola che si auto-sabota di fronte alla realtà («voglio solo addormentare questa voglia di volere»); ω, in chiusura, colloca nel silenzio («alla fine lui resta in silenzio») l’approdo risolutivo della dialettica (ma – e sarà più chiaro nelle righe successive – è un silenzio che non può farsi se non in simbiosi con la propria negazione, che è poi l’affermazione del linguaggio; tant’è che l’ultima strofa torna a parlare di scrittura, cioè di distruzione del silenzio).

Quando parlo di “relazione” e “dialettica” all’interno di questo libro intendo, perciò, lo spazio che intercorre tra «Lui e lei», ma anche il campo “magnetico-semantico” (la stessa autrice parla, in XXXII, di «campo d’azione», tra i due soggetti) provocato dal cercarsi di questi due soggetti, che si traduce (sul linguaggio) in termini di tensione distorcente e massimalismo. Maria Grazia Calandrone, che firma la prefazione, parla infatti di un rapporto «che disorienta, perché procede per contrasti e contraddizioni» e individua la miccia del caos nel dolore: «anche la lingua con la quale la relazione racconta sé stessa deve simulare il disordine della ferita, il dolore che scaglia fuori da sé.»

L’attrazione verso l’Altro (o il distacco da esso; comunque il riferirsi a) determina quindi una scossa interna alla sintassi. Da qui deriva quello che ho chiamato in apertura “impaludamento”, facendo implicitamente riferimento alla «palus putredinis» di Sanguineti: se le ragioni storiche, e perciò poetiche, di Laborintus possono ritenersi lontane da quelle del Taccuino, non pochi sono gli elementi che in questa Caporossi fanno pensare – almeno a me – a Sanguineti, come la deformità dei versi, l’accumulo di materiali, le lettere greche, i giochi di parole, l’innesto di vocaboli e concetti filosofici e accademici. Quello che soprattutto ci interessa, però, – e al netto comunque di altrettante ragioni di distanza tra l’autrice e il primo Sanguineti, come, ad esempio, il verso breve e la struttura fonico-metrica regolare di alcuni testi (entrambe le cose già in α) – è il generale sconquassamento dello strumento poetico che anche Caporossi mette meticolosamente in atto; e lo fa esplorando gli ambiti più vari del mondo verbo-visivo: dal deragliamento grafico dei versi sulla pagina all’uso di caratteri “speciali” (la parentesi graffa e i doppi due punti mi sembrano i più caratteristici), dal lessico “difficile” (la filosofia, le scienze, il greco, il latino; ancora più stridente se coinquilino del lessico pop, come nel caso della metafora calcistica su cui si impernia XXXII) all’evidenziazione di parole (corsivo, grassetto, ma anche il barrato, che cancellando mette in risalto).

La “palude” del Taccuino dell’urlo è quindi la palude di linguaggio originata dalla tensione incontrollabile che collega i due soggetti e si ripercuote sui versi in un gioco (tragico) di apparizione/sparizione dell’Essere nella parola. Ancora torna utile la prefazione, quando Calandrone scrive: «La scrittura di Sonia Caporossi è mossa dalla necessità di comprendere filosoficamente il mondo, che si dà silenzioso nei suoi nessi». Il poetico, potrei chiosare, nasce allora proprio dal fatto che il tentativo di comprensione filosofica del mondo – che richiede un sistema logico – si scontra con i vuoti del mondo stesso (la tensione irrisolta verso l’Altro) e quindi con gli effetti di quelli sul linguaggio (da cui la necessità di “Indizi” lasciati come viatico da chi scrive a chi legge).

Sono molti, infatti, e sparsi ovunque, i punti in cui il linguaggio si annuncia potente e impotente insieme e – anche in questo caso – con tecniche e intensità diverse: ne sono esempi le “negazioni tetiche” (negazioni che chiamano in causa, nell’immaginazione, ciò che negano: stessa strategia del testo barrato) su cui si fonda VI, gli ossimori («irragionevole ragione»), l’oscillazione tra esterno e interno dell’Io («prospettive e vedute / come fossero panorami del mio inconscio»), le dichiarazioni dirette dell’inefficacia materiale delle parole («in questa bieca pretesa / sensoriale del linguaggio», «chiamare il suo nome nel vuoto», «e nessuno risponde / a ciò che ha domandato»), le tautologie e i meta-processi («ragionare la ragione»), i versi che giocano su meccanismi paradossali e di circolo vizioso tra presenza e assenza («nell’ipocrisia / di questo industriarsi a non fare», «e non era stato mai / così prossimo / alla meta della perdita»).

Nel deragliamento del linguaggio generato dalla tensione emotiva-esistenziale tra due soggetti in attrazione-repulsione io vedo la ratio di questo libro, che non si risolve artisticamente, però, in una meta-poetica assoluta, ma diventa documentazione – seppur non mimesi – del reale proprio nel momento in cui si rivela franta e incontrollabile: né meta-poesia né referenzialità pure, ma un’estetica che abita lo strato intermedio tra realtà e linguaggio, l’alternanza tra asserzione e sottrazione di entrambi. Uno sforzo meticoloso – ecco il senso del titolo – di annotazione, di nominazione della sfera più dolorosa del non detto.

di Francesca Matteoni

Come suona il presente? Forse come uno spettro, che mentre lo guardiamo è già altrove, una fotografia dai contorni in dissolvenza, sfumata in colori troppo vividi per sembrarci reali. Catturano questo suono le dieci tracce di Testimone di passaggio, ultimo disco di Flavio Ferri ( Delta V), che si tessono potenti intorno ai versi del poeta Luca Ragagnin. Un disco che si avvale della collaborazione di vari compagni d’avventura e musicisti importanti della scena indipendente italiana: Gianni Maroccolo (Litfiba, CSI, PGR), Carlo Bertotti (Delta V), Marco Trentacoste (Deasonika), Livio Magnini (Bluevertigo), Olden, Paolo Gozzetti, Fabrizio Rossetti, Valerio Michetti, Ulrich Sandner, Marco Olivotto, Mia Ferri, Elle, Codice Ego.

Il senso della fugacità del presente tuttavia non può essere ridotto a un rapido consumo, come detta l’abitudine più diffusa: per testimoniare bisogna saper durare, resistere alle mode e infiltrarsi ostinatamente nel mondo al contrario, facendosi negli spigoli ferita/ a prova di universo, come dicono due versi di “Beckett”, canzone d’apertura. Anche per questo il disco non è disponibile, salvo per tre tracce, in formato digitale, ma solo in CD e vinile, nella forma fisica che richiede contatto e cura. E in questa forma me lo sono riascoltata una domenica mattina, ricevendo la stessa sensazione dei vecchi dischi: una misura personale del tempo, in cui la voce evocativa di Ferri esalta la profondità delle parole in una poetica elettronica lucidamente spaesata e liberatoria. Si parte da una solida base letteraria – i testi di Ragagnin infatti precedono la produzione musicale, evocando numi tutelari nelle persone di Beckett, Houdini e Ligeti, ovvero il grande drammaturgo del Novecento, secolo che questi anni zero si portano addosso senza digerirlo; il grande illusionista e il grande compositore moderno, la cui fama è legata ai capolavori cinematografici di Kubrick. Per un significativo paradosso tuttavia la grandezza dei tre è direttamente proporzionale alle loro sparizioni: il non detto, il silenzio che supera il linguaggio per il poeta; le fughe straordinarie del mago, la cui illusione è una maschera del fallimento e diviene suggello di estinzione, nella chiusa memorabile del testo a lui dedicato; gli universi crollati negli occhi del compositore che ha scritto la colonna sonora dell’inizio della civiltà e dunque anche della sua inevitabile dissoluzione.

Dalle figure profetiche si passa a quelle fiabesche, ma andate a male, come accade in “Bambina da canzone” e “Moderna”, le cui protagoniste scambiano il bosco per un mondo di opportunismi e veleno o si risvegliano disincantate, private di ogni scenario di salvezza classica: Ma non è una fiaba da villaggio incantato/E non sei la regina di un regno ghiacciato/Non porti il diadema d’un amore a riscatto/Sei soltanto la figlia d’ignoranza e misfatto. Sulla vanità della cronaca, ovvero la brutta copia della realtà, si rovescia il paesaggio intimo e dissonante di Ferri-Ragagnin, in un esercito deposto di libri alle pareti in “Testimone di passaggio”, nell’inevitabile assenza che è l’altra faccia del desiderio di permanere da qualche parte in “Le verità roventi”. Ma è in “Odio” e “Scoppio di dio” che il disco raggiunge il suo apice: fiaba, profezia, cupa densità trascinano l’ascoltatore in un crescendo della trama sonora. A volte la lingua fa questo, corre più veloce del pensiero e quasi raggiunge il rumore da cui viene la musica. Così ascoltiamo il suono rabbioso della gioia e della pace come un delirio di consapevolezza: Ti avevo abbandonato dentro un bosco/Nel tempo che defoglia gli alfabeti/Ma sei tornato senza sassolini/E mi hai legato al collo con un cappio./Il ghigno storto della gioia,/della pace, della pace. O ci ritroviamo dentro una litania che insegue dio in una variazione versificatoria senza tregua: che mangia il tempo e che si chiama…/che porta il tempo e che si chiama…/che parla il tempo e che si chiama…/che tace il tempo e che si chiama…/e che diventa dio dopo il tramonto/e che diventa dio dopo il trapianto/e mente un pianto per andare/e mette un panno per restare/un lino bianco steso sul millennio/un velo bianco teso sul millennio/un vero falso illuso sul millennio/ dna d’amore sul millennio. Dna d’amore sul millennio, ovvero un sangue antico e furibondo, parafrasando ancora la canzone, che infine si prende la sua rivincita come un canto di battaglia. E dunque, d’amore.

di Camillo Robertini

Le manifestazioni anti-Covid dei mesi scorsi, i raduni no-mask del 10 ottobre e le recenti insurrezioni napoletane non rappresentano un fenomeno locale e isolato, ma rispondono sempre più spesso a dinamiche che si sviluppano a cavallo tra gli stati e si rincorrono sui social network. Come la campagna elettorale statunitense ci ha insegnato, al momento giusto la negazione della pericolosità del virus o della necessità della profilassi può essere capitalizzata nelle urne. In questo modo l’apparizione e la sparizione delle mascherine in mano a Salvini o alla Meloni e le imprecazioni di Trump o Bolsonaro rispondono al calcolo politico e alla capacità simbolica che gesti così forti hanno sull’opinione pubblica.

Queste considerazioni, come visto, sono valide per innumerevoli paesi e assumono un significato ancora più preciso se le riportiamo all’America Latina che, da almeno sei anni a questa parte, vive uno dei periodi di maggiore incertezza dalla fine delle dittature militari degli anni Ottanta. Da quando le destre si sono affermate in diversi paesi per via elettorale (Cile e Argentina) oppure attraverso colpi di Stato più o meno palesi (Brasile e Bolivia) le lancette della storia sembrano essere tornate indietro, agli anni Settanta, quando i blocchi occidentale e sovietico si disputavano l’egemonia sull’area. Il contesto della pandemia sembra aver accentuato una polarizzazione tra i movimenti politici che propiziano una redistribuzione della ricchezza, sempre nella cornice degli ordinamenti liberali e delle destre rabbiose che presentano i timidi tentativi di redistribuzione come “pasos hacia Venezuela”, “vía al socialismo”.

Nel contesto continentale si sta manifestando con tutta la sua forza una egemonia delle nuove destre che, inaspettatamente, fanno ricorso a due antichi e potenti strumenti retorici: l’anticomunismo e la minaccia che i paesi della regione si trasformino in regimi comunisti e il rischio che i movimenti “populisti” pongano fine alla proprietà privata.

Rapidamente archiviata la fase progressista, che soprattutto fuori dall’America Latina aveva fatto sperare che dei governi riformisti potessero porre fine alle secolari ingiustizie di una delle porzioni più diseguali del pianeta, in diversi paesi le spinte reazionarie hanno assunto una forza inattesa. Così, dal 2015 in avanti uno ad uno sono caduti i governi di centro-sinistra, soppiantati da presidenti catechizzati al culto dell’individualismo e del governo supremo del libero mercato.

Una “nuova” guerra fredda e il peso della storia

Nel contesto di emergenza attuale possiamo osservare come una vicenda su tutte abbia polarizzato la discussione e si sia trasformata in una referenza tanto per la destra come per la sinistra: il Venezuela. Lo scontro sempre più vivo tra sostenitori e detrattori del governo di Nicolás Maduro e la condanna da parte dell’Onu della repressione contro l’opposizione ha fatto sì che attorno al “caso Venezuela” si riaccendessero antiche retoriche e discorsi che sembravano oramai assopiti. A più voci è stato chiesto un intervento armato degli USA, e lo stesso Trump si è detto più volte disponibile a “difendere la proprietà privata” e pronto a “estirpare” il socialismo dall’America Latina. Il fantasma del comunismo viene adoperato dai mezzi di comunicazione e dalle destre per delegittimare anche il più timido tentativo di rompere con le regole del gioco neoliberale. Così, la decisione di nazionalizzare un’impresa privata che speculava sulle esportazioni di soia dall’Argentina all’estero o porre un freno ai licenziamenti in pandemia vengono recepiti come tentativi di “sovvertire” l’ordine (neoliberale) costituito.

L’anticomunismo che riemerge in questo periodo si basa anche sullo sforzo che le corporazioni dell’informazione giocano rispetto al complesso quadro internazionale. Non di rado il gruppo Globo in Brasile, Clarín o La Nación in Argentina e Mercurio in Cile hanno presentato uno scenario da guerra fredda nel quale le forze liberali si opporrebbero alla coalizione social-chavista. L’anticomunismo manifesto dei monopoli dell’informazione fa leva su un potentissimo strumento retorico: la storia. Negli ultimi anni si è fatta strada una ricostruzione del passato alquanto surreale, ma inaspettatamente capace di entrare nel patrimonio culturale della gente comune, secondo la quale i sussidi sociali, le politiche dei movimenti populisti e socialisti abbiano condannato la regione a una inevitabile decadenza. La fase dei governi della Izquierda del siglo XXI (2005-2015) viene additata e responsabilizzata per colpe che affondano invece le proprie origini nelle profonde disparità che si sono accumulate dalla colonizzazione delle Americhe in avanti. Così le responsabilità di cinquecento anni di Vene aperte dell’America Latina sono ricadute su quei governi che hanno provato, con evidenti limiti e con tutte le contradizioni del caso, a porre un freno all’ingiustizia sociale.

Un caso evidente di come l’uso del passato possa determinare il dibattito pubblico è rappresentato dal settantacinquesimo anniversario dalla nascita del peronismo. Il movimento di Juan Domingo Perón è stato festeggiato nelle principali piazze dell’Argentina dai sostenitori dell’attuale esecutivo Fernández, che hanno ricordato i progressi sociali compiuti dal proletariato argentino durante gli anni Cinquanta. In quell’occasione però è emersa una, non del tutto infondata, critica al justicialismo che, da diverse voci, viene considerato il perpetratore di alcuni problemi oramai strutturali dell’Argentina d’oggi: povertà, corruzione dei funzionari pubblici, Stato sociale “troppo generoso”, pressione fiscale fuori controllo e inflazione annua oltre il 50%. Per dirla con le parole di Agustín Laje, uno dei guru della nuova destra latina, i settantacinque anni di peronismo sono stati una fase di lunga decadenza. Per gli alfieri della nuova destra poco importa se tra la fondazione del peronismo e l’attualità l’Argentina abbia avuto cinque governi militari, il peso retorico dell’uso del passato è tale da non lasciare alcun dubbio: la causa di tutti i mali della regione è il populismo, in tutte le sue manifestazioni: peronismo, chavismo, lulismo e così via. Esso, secondo la teoria dei liberisti d’acciaio, avrebbe infettato una società sana e avviata verso un sicuro futuro di prosperità condannandola a una inevitabile povertà.

La storia è tornata a dettare l’agenda politica il 12 ottobre scorso, in occasione dell’anniversario dell’uccisione del Che Guevara nella selva boliviana. Il presidente Bolsonaro, famoso per le sue uscite con le quali ha riabilitato la dittatura militare, è stato lapidario nel definirlo come un “delinquente comunista fonte di ispirazione dei drogati, feccia di sinistra”. Dello stesso avviso è stata anche la presidenta dimissionaria della Bolivia, Jeanine Añez, che però si è spinta ancora più in là rendendo omaggio all’esercito boliviano che contrastò la “miserabile invasione comunista del Che Guevara. La Bolivia ha dato una lezione a tutto il mondo: la dittatura comunista qui non trova terra feconda […] né l’invasione criminale e comunista del Che”.

Foto di Matias Cruz da Pixabay

Foto di Matias Cruz da Pixabay

Nel contesto attuale, con la pandemia che non sembra dare tregua ai paesi dell’America Latina, i governi al potere sono sempre più stretti tra la necessità di preservare la salute pubblica e le pressioni di quanti vogliono riaprire le proprie attività. Sulla scorta di un comprensibile malessere, quello di quanti vedono polverizzarsi la propria attività, si innestano le invettive delle nuove destre che con grande efficacia macinano consensi.

Nel giro degli ultimi mesi l’inseguimento da parte di molti politici liberali delle più fantasiose giustificazioni contro il lockdown li ha avvicinati d’un balzo alle posizioni più estremiste fino a poco fa condivise solamente da Bolsonaro e Trump. Un caso evidente è quello dell’ex presidente argentino Mauricio Macri, riconosciuto anche dai suoi rivali per il suo aplomb, che però dall’inizio della quarantena a oggi ha assunto posizioni al limite del negazionismo. In occasione del “banderazo nacional” del 13 ottobre che ha visto le principali piazze dell’Argentina riempirsi di negazionisti e oppositori all’attuale governo, Macri ha giustificato la violazione delle norme sanitarie indicando la disobbedienza civile come uno strumento irrinunciabile per salvare la costituzione “messa in pericolo” dall’autoritarismo dell’esecutivo.

Che si tratti dell’Argentina o della Bolivia, del Cile o del Brasile vi è un filo rosso che tiene assieme le emergenti destre latinoamericane: un fervente anticomunismo e una intolleranza nei confronti delle classi popolari che attinge a piene mani al repertorio di pratiche autoritarie ereditato dalle dittature degli anni Settanta. Oggi la lotta contro il “populismo”, contro la “demagogia” e contro il “socialismo” è portata avanti da novelli crociati le cui pratiche politiche sono la violenza verbale, l’intolleranza nei confronti degli oppositori, l’odio di classe.

Una battuta d’arresto della repentina crescita delle destre nella regione è rappresentata dalla vittoria in Bolivia, in ottobre, di Luis Arce, candidato del partito Mas di Evo Morales così come il massiccio voto dei cileni col quale ha mandato definitivamente al macero la carta costituzionale ereditata da Pinochet. Vi sono segnali che indicano che l’ascesa delle destre più conservatrici e reazionarie è, per dirla con Brecht, «resistibile». Ma il recente attentato contro il neo presidente boliviano e la pressione mediatica dei gruppi che ancora sostengono le destre testimoniano che la loro propulsione è lontana dal dirsi esaurita.

Così, mentre le proteste popolari contro il Covid-19 esplodono in diverse parti della regione, le “destre liberali” che fino all’altro giorno avevano mantenuto posizioni ragionevoli, oggi soffiano sul fuoco sperando di intercettare il malcontento popolare. In questo modo le destre “presentabili” sono perfettamente sovrapponibili alle destre nazionaliste, e questa non è una buona notizia per le fragili democrazie della regione.

***

Camillo Robertini (1987) è uno storico italiano, ricercatore e docente presso l’Instituto de Estudios Internacionales dell’Universidad del Chile. È autore per Le Monnier di Quando la Fiat parlava argentino. Una fabbrica italiana e i suoi operai nella Buenos Aires dei militari (2019).

La foto di copertina è di Peter Kraayvanger da Pixabay

di Gherardo Bortolotti

Nell’estate del 2019 mi sono separato; è morto mio padre; ho incontrato dopo 25 anni il mio primo amore e, la notte stessa, ho visto una stella cadente. Potrei scriverci un libro e intitolarlo Romanzetto estivo. Ma, in effetti, già così è come se l’avessi fatto.

47. Quello che spesso dimentico è che le ore della sera hanno una peculiare intimità con la colpa, il difetto e il senso di disfatta. Non che quelle del mattino siano più clementi ma almeno gli orrori che promette la giornata, l’esilio a cui mi costringe il salario, tolgono il fiato e sono rapidissimi nell’occuparmi il cuore e la mente. La sera, il riposo e la meccanica chiusura del giorno finito hanno, invece, tutto l’agio di presentare il mio fallimento e la consistenza puerile dei miei sogni d’amore. Nei minuti prima del sonno penso allora a qualche episodio con Irene, per esempio quando camminavamo una sera di novembre e cercavo di baciarla mentre lei rideva al riparo del cappuccio e continuava a chinare la testa per impedirmelo. Mi ricordo soprattutto le sfumature della penombra, dentro le pieghe del cappuccio, che sembravano quelle di un cespuglio dei giardini suburbani che stavamo costeggiando, e la grazia del gesto di chinare il capo che era un rifiuto ma anche un piccolo inchino al suo sentimento per me.

di Giorgio Mascitelli

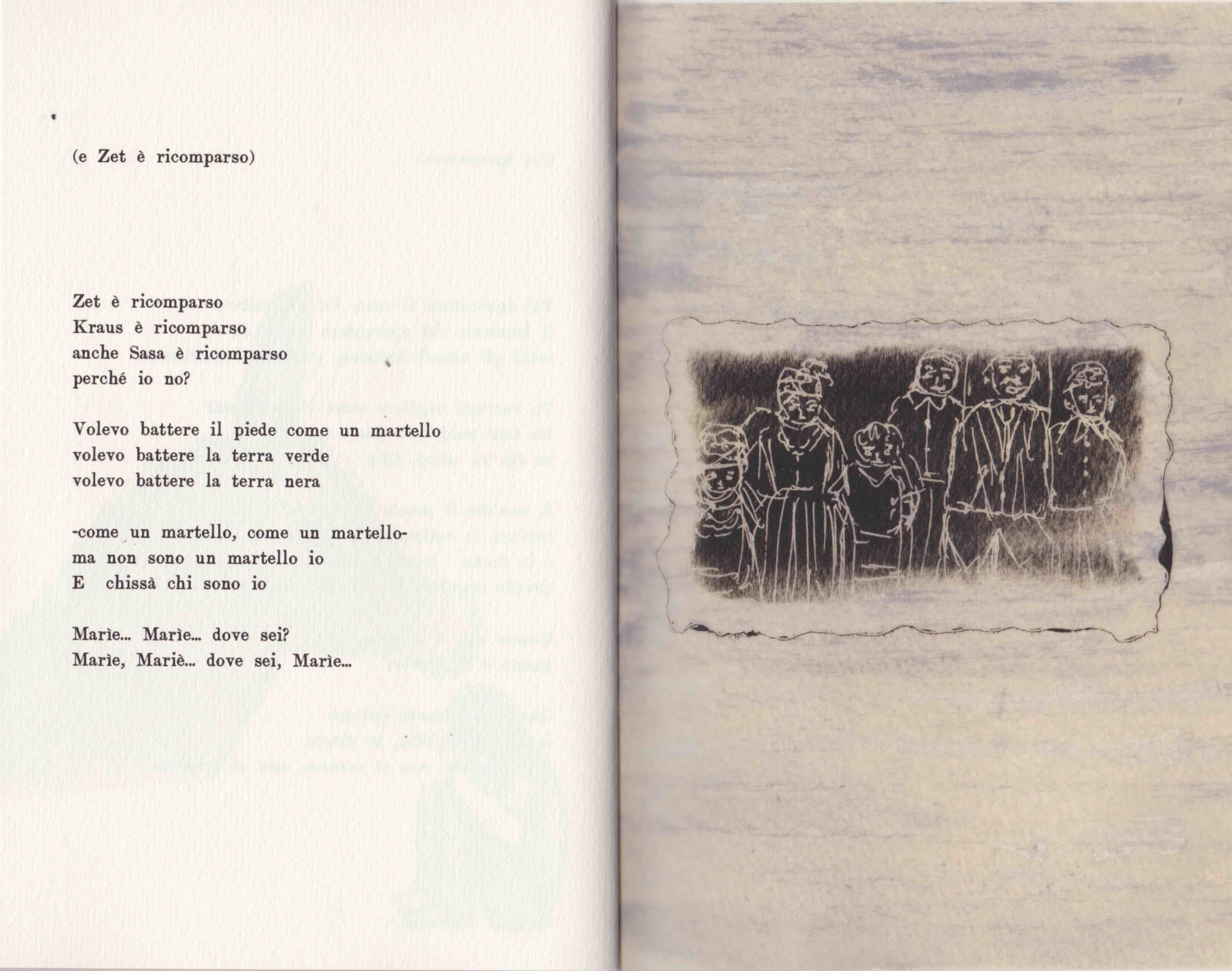

I Pellicani. Cronaca di un’emancipazione di Sergio La Chiusa, ed. Miraggi, Torino, 2020

Un uomo penetra in un palazzo fatiscente della periferia urbana perché spera di trovarvi ospitalità per la notte. Non si tratta di una scelta a caso perché nel palazzo dovrebbe abitare ancora il padre, con il quale si è lasciato vent’anni prima ( vent’anni il tempo canonico di ogni ritorno a casa) in modo piuttosto burrascoso per via di un suo prelievo forzoso dal comodino in cui il genitore era solito tenere il denaro contante. Vent’anni sono tanti, ma il nome sulla targhetta dell’appartamento, Pellicani, corrisponde. La sorpresa è che l’abitante, un vecchio paralitico, non pare assomigliare in nulla al padre, salvo nel naso.

Il giovane Pellicani non si perde d’animo, sebbene incerto se si tratti del caro parente o di un abusivo, decide di trattenersi più del previsto e intraprendere una drastica azione rieducativa in armonia con i valori individualistici della nostra società per far recuperare all’anziano disabile la propria indipendenza, o forse sarebbe più corretto dire per permettergli di conseguire la propria emancipazione.

Così prende avvio il romanzo I Pellicani di Sergio La Chiusa, finalista del premio Calvino 2019 e insignito della menzione speciale Treccani per la lingua, a proposito del quale va innanzi tutto notato che siamo di fronte a un’opera già matura, nonostante segni l’esordio dell’autore nel campo della narrativa. Romanzo picaresco sur place, per così dire, sembra voler rappresentare l’assurdità esistenziale di certe derive sociali ed etiche del nostro tempo in una situazione claustrofobica di un appartamento di un abitante solo, dotato di badante a mezzo servizio e di un figliol prodigo che si considera trattenuto lì dalla sua alta missione educativa. Se il protagonista e io narrante Pellicani junior appare erede dei picari nella sua disperata arte di arrangiarsi, nella sua tendenza autoaffabulatoria, e autoassolutoria, ha chiaramente dietro di sé i barboni beckettiani, specie quelli della trilogia o delle novelle. Del resto l’abbigliamento, un completo grigio topo e una valigetta 24 ore, che il protagonista sciorina con un certo compiacimento pare essere l’equivalente impiegatizio, nonostante le pretese manageriali, e più moderno della bombetta e del bastone da passeggio di un grande erede novecentesco dei picari ossia Charlot. In quest’ultimo, tuttavia, l’abbigliamento è funzionale a un’attitudine malinconica e dolce da clown bianco, qui l’ormai fatiscente vestiario rimanda a un Augusto che ha interiorizzato l’aggressività e la cialtroneria della società.

Così il programma didattico del giovane Pellicani, che al lettore potrà apparire una feroce forma di taglieggiamento del povero vecchio, è giustificato con una critica di ogni forma di assistenzialismo che tenderebbe, come spiegano gli specialisti del settore, a sviluppare pigrizia e inerzia nel soggetto. Ecco infatti come viene presentata dallo stesso interessato la sua missione in un passaggio che è un buon campione dell’intero testo: “Avevo capito che l’immobilità di Pellicani era un problema che non andava sottovalutato. Per sottrarsi seriamente all’assistenza era necessario mettersi in piedi, muoversi per proprio conto. La teoria e la provocazione intellettuale però da sole non potevano nulla, senza la prassi e l’esempio anche la dottrina più nobile diventa lettera morta, vanità per intellettuali rancorosi. Basta parole al vento! Basta vane dichiarazioni d’intenti! Prassi! Azione! Fu allora che escogitai esperimenti per mobilitare il paralitico. Decisi di agire in modo sottile, procedere per piccoli passi, introdurre minimi cambiamenti nelle abitudine quotidiane del vecchio. La donna di servizio, per esempio, lasciava un biberon pieno d’acqua sul comodino, a portata di mano. Lo notava sempre con un certo disappunto. Troppe comodità” ( pp. 84-85). Ineffetti il giovane Pellicani per stimolare all’azione il vecchio decide di svuotare il contenuto del biberon per costringerlo a muoversi fino alla cucina. E’ importante notare che sul linguaggio riposa il significato recondito dell’azione: qui viene adoperata una lingua infarcita di slogan e stereotipi mediatici main stream e del linguaggio politico e ideologico attuale, queste parole, come quelle successive in cui lo svuotamento del biberon viene ulteriormente giustificato con motivazioni umanitarie relative ai rischi per la salute derivanti dall’immobilità naturalmente evidenziano l’intima ipocrisia del personaggio e sul piano retorico si segnalano come una forma di eufemismo. Ora l’eufemismo è la principale strategia utilizzata nel discorso pubblico per presentare misure impopolari e ingiuste, dunque l’ipocrisia sociale è introdotta linguisticamente nel rapporto tra i due personaggi tramite il fatto che il protagonista mutua nel suo linguaggio le convenzioni e i modelli argomentativi del discorso ufficiale. Il discorso neoliberista, come ricordava Sloterdijk in un suo celebre libro, esorta a cambiare la propria vita ossia a migliorare le prestazioni ed ecco che Pellicani junior fa propri gli obiettivi della società, sentendosi autorizzato dal suo abbigliamento, suppongo, a imporre picarescamente l’onere del cambiamento della propria vita a un vecchio indifeso, i cui beni casualmente sono appetibili per lui. Per la verità la necessità di giustificare i vari passaggi del suo progetto educativo gli fanno talvolta anche riprendere un linguaggio più critico dei valori sociali dominanti, ma sempre con una costruzione linguistica che ha al centro l’eufemismo.

Non deve sorprendere che sia così perché la vitalità del personaggio risiede proprio nella sua natura picaresca di autore di espedienti per procacciarsi da vivere e che ha pertanto iscritto nel proprio DNA, e nella propria disperata cialtroneria, il ‘Franza o Spagna purché se magna’ adatto a quest’epoca. Proprio da ciò però risulta evocata potentemente la povertà morale e umana, di cui quella economica è nel contempo causa e conseguenza, della società attuale. L’appartamento dei Pellicani si trova in un palazzo fatiscente situato in un quartiere in cui la “ modernità era arrivata (…) con la sua smania di rinnovamento, e invece del noioso complesso residenziale costruito il secolo scorso c’era ora un’aperta area sterrata che lasciava molte più opportunità all’immaginazione e allo spirito imprenditoriale: mucchi di macerie, tubi, lamiere, piloni in calcestruzzo da cui spuntavano tondini di ferro..” ( p.6), così queste macerie rappresentante entusiasticamente dall’io narrante costituiscono un correlativo concreto del paesaggio morale e umano che si incontra nel libro. L’appartamento non è serrato ermeticamente nei confronti della realtà esterna, ma come una sorta di Minitalia o di Minioccidente la riproduce e il senso di claustrofobia che ne deriva è uno spiffero che viene da fuori.

In definitiva ci troviamo di fronte a un romanzo che riconcilia il lettore con il piacere della lettura perché racconta i casi degli uomini e il mondo che sta attorno a loro con grande libertà dai cliché editoriali e mediatici dominanti e con modi che sono specifici del linguaggio letterario.

di Maria La Tela

A cinque anni dovevo cantare Cicale, era un provino per una piccola rete tv.

Mia madre diceva che la facevo bene, che ero intonata, sapevo tutte le parole a memoria e la cantavo con un ritmo allegro.

Se me la fai sentire, mi disse la signorina al provino, ti regalo la mia catenina, il ciondolo era un delfino che luccicava.

di Mariasole Ariot

18 ottobre 1917. Paura della notte. Paura della non-notte

Franz Kafka

Aleksandr Nikolaevič Skrjabin – Etude Op.8 No.12 “

Crescono i corpi del giardino come piccole tempeste della notte, un fiore che appassisce alla finestra e tu non dici acqua – quando lo scherzo è cauto e doloroso, il bene che hai annunciato una miseria, di nuovo un filamento un pozzo un sogno, ancora il fiato un fato e il vuoto: è il nulla che mi cerchi, ancora la mia pelle sugli avanzi, divori il mio futuro e mi rammenti, quando agli anni della carne hai macellato, un cielo è un velo appoggiato sul pudore, ricorda il verticale: l’orizzonte e la pena che non vale

La tomba, il tuo affanno della lingua

E crescono, escono all’asciutto i rami sulla spiaggia, l’orlo che ha vestito il buio che ho investito, quando all’alba mi richiama un’incertezza ed è certezza, il patto che si stende sulla fossa, la madre che hai bevuto per assenza – e ancora non si muove che uno straccio, mi spello mi rivesto e mi riespello, il gioco che hai ferito, le serpi che ricordano i ricordi, che donano le facce al mio scomposto. Attendersi radura, un sangue condensato nella sfera, la resa della sera, aggrappati all’insieme distingui il mio passato, non farne – ti prego – una memoria

di Francesca Matteoni

Negli ultimi mesi mi sono trovata, per scelta e destino, in vari sensi spaesata, ovvero ho perso il mio luogo, anche se il luogo resta sempre là. In termini pratici ho traslocato, portandomi dietro il gatto, trasferendomi in un’abitazione situata proprio all’opposto rispetto al luogo lasciato, nella geografia della mia città. Traslocare non significa soltanto svuotare una casa e insediarsi in un’altra: significa staccarsi da una quotidianità di relazioni con esseri di varia natura, dagli umani al torrente, dagli olivi al bosco, dagli animali ai tetti che si fanno compagnia. Certo, portiamo in noi i luoghi amati. Diventano un pezzetto della carne che conosciamo come conosciamo le nostre braccia. Ma siamo lontani. Ci dobbiamo abituare alla distanza. Quando poi il trasloco avviene con un animale legato al territorio come il gatto tutto si complica. Il mio gatto non può vivere fra le mura di un appartamento. Insieme ci siamo avventurati nell’incolto attorno alla nuova casa, un passo, una zampa, una corsa nell’erba, un’intera ora separati, poi un’intera mattina, con la porta sempre aperta. Qualche difficoltà, qualche disorientamento, e poi il prevalere del gioco e della fiducia. Ecco, talvolta possiamo dire di aver stretto un legame con un luogo o con un animale quando sappiamo giocarci, quando sperimentiamo la leggerezza fino al ridicolo, quello che altri osservatori potrebbero definire follia. A volte non è la profondità dell’affetto, ma l’intensità del gioco a renderci una dimensione familiare. Accade con gli umani, con gli animali, con i luoghi. Accade che ogni stereotipo, perfino quelli positivi, di sacro terrore o rispetto, cada e cominci il dialogo di parole sciocche come di limpida intesa.

Riconosco con sollievo questa necessità di colloquiale leggerezza con quanto chiamiamo natura, nei saggi di Ellen Meloy, singolare scrittrice americana, di cui è finalmente disponibile un libro, Antropologia del turchese. Riflessioni su deserto, mare, pietra e cielo, pubblicato da Black Coffee nella traduzione di Sara Reggiani.

In “Spose fedeli”, uno dei saggi che concludono il libro, leggo:

Se c’è una cosa che mi spinge a scrivere di natura è il fatto che fin troppi suoi amanti sono talmente occupati a esprimere meraviglia o mostrarsi abbattuti dalla vittoria dell’avidità umana sulla necessità di preservarla, da esserci dimenticati che la natura sa anche essere un’inesauribile fonte di ilarità. Personalmente adoro le stravaganze, gli enigmi, i misteri, ossia la sostanza di cui è fatto il paradosso. E poi il piacere. In presenza degli ungulati mi comporto in modo insensato. Instauro un legame patologico con i colori. Gioco con la sabbia. Sono drogata del sesso fra i pioppi, dell’aspetto sadomasochistico di un Echinocerus – un cactus rivestito da una guaina di aculei coronata di vellutati fiori di un delirante rosso scarlatto – di quella solitudine che deriva dall’allontanamento dalla società, dell’esplorazione là dove gli umani scarseggiano, del concetto di umanità stesso, pur sapendo che questa esplorazione non mi condurrà a risposte definitive, che l’unica certezza che al massimo avrò sarà quella di essere sola con un branco di pecore selvatiche a farmi compagnia. E quando rido avverto il tanto temuto arrivo della follia, una sublimazione che confina col dolore. È l’equivalente di ammazzarsi dalle risate.

Dunque si può stare davanti al paesaggio senza una qualche attitudine mistico-reverenziale, che mentre l’esalta l’allontana, allargando il solco e la dicotomia fra umano e naturale, come se appunto fossimo fatti di chissà quale altra sostanza rispetto al posto in cui soggiorniamo. Lo straordinario che viene dal fuori geografico stabilisce contatti con l’ordinario dei nostri cinque sensi, cinque strumenti per comprendere, assorbire e restituire terre.

Ora mi domando se la percezione sensoriale non sia dunque l’unico mezzo di cui disponiamo per tracciare una mappa interiore del mondo. Che cosa ci dicono i sensi in certi paesaggi tanto da indurci a evitarli o a reclamarli come nostri?

E ancora:

Che siate a casa vostra o in territori ignoti non esistono guide migliori del peso dell’aria, il comportamento della luce, la forma dell’acqua. Tutto ciò che vi serve sapere riguardo a un luogo lo troverete in una pietra, una piuma, una foglia, un ciuffo di pelo, e nel modo in cui l’uomo ne ha fatto tesoro o scempio.

Questi estratti delineano lo spirito con cui attraversare il libro, collezione di saggi dove si incontrano il deserto del Sudovest americano, il fiume Colorado, le lagune dello Yucatan, questioni genealogiche alle Bahamas, storie di donne bizzarre nel deserto, animali e piante con i loro desideri, comportamenti, stranezze. Tutti gli scritti, però, ci riguardano, una volta deciso di cedere allo sguardo di Meloy, che va dall’appunto diaristico al memoriale, perché ruotano attorno al tema del qui e dell’altrove, annullando il distacco del mero osservare, e insistendo sull’abitare. Quanto e come abitiamo un posto, quanto ne siamo abitati? Come accade che una geografia ci risponda più di altre, al punto da porsi come pietra di paragone quando viaggiamo? Ogni testo sembra nascondere la domanda: perché questo ecosistema composto del vivente, delle memorie di chi ci è passato, dei richiami ad altri luoghi, ha a che fare con me? Quale scambio avviene fra noi?

Il deserto o il fiume o il colore turchese delle pietre dure divengono il nord della bussola, mentre la presenza dell’umano in loro non si attua tanto nell’esserci fisicamente immerso quanto nel sapere che esistono come esiste il corpo, fino a dimenticarcene. I saperi botanici ed etnologici dell’autrice non servono dunque per insegnare qualcosa dei paesaggi, quanto per intessersi più a fondo nell’intreccio di una realtà stratificata, dove le cose non esistono semplicemente per essere codificate, ma imparano a coabitare superando sia la visione antropocentrica che quella idealizzata e nostalgica della natura come fonte del bene sull’orlo della sparizione.

Dalla brughiera nebbiosa e aspra emerge in mio aiuto un verso di Emily Brontë: “Sono più felice quando più lontana”. Se ricomporre un paesaggio sulla pagina è un atto che avviene a distanza dall’oggetto della narrazione, è perché nella lontananza la storia acquista chiarezza, può essere custodita, dona alle parole rapidamente annotate su un taccuino lo spazio-tempo necessario per farsi vedere anche agli altri, a chi cerca le ragioni di un’erranza come di una sosta prolungata in certi luoghi. Riflettendo sul luogo ancestrale e partendo da un cestino artigianale, un’opera Yokut, gruppo etnico nativo della California centrale, ereditato dall’autrice per via matrilineare, la Meloy dice che gli Yokut “parlavano degli anni definendoli mondi”. Facciamo un salto in questo tempo-mondo. C’è un mondo nel quale il nostro corpo è piccolo, elastico, in divenire vorace, sono gli anni dell’infanzia. C’è un mondo nel quale il nostro corpo diviene una collina all’apparenza arida, rugosa, ma che sa ancora ospitare piccole vite nelle sue buche e nei suoi anfratti. È il tempo dell’anzianità. Traiamo questi mondi fuori dalla nostra immaginazione sensoriale, quando si fanno più fragili sull’orizzonte: “Forse per conoscere meglio un posto che ci è familiare, dovremmo prima estraniarcene”.

Ma quante cose possono dirsi luogo? Per esempio un colore. I nativi del Sudovest, ci racconta la scrittrice, donavano la loro pietra più preziosa, la turchese, al bene più prezioso delle loro terre, l’acqua. La pietra poteva essere lasciata presso sorgenti, polle, rivi. Blu che si riunisce al blu, un amuleto da indossare (e perdere), che ha le sfumature della vita quando corre nel rosso-arancio del deserto. Blu quale acqua e memoria familiare, come accade all’autrice rievocando l’esperienza di un campeggio in viaggio con i genitori e i fratelli da bambina, Meloy, si sofferma sul blu delle piscine nell’Ovest americano, case private, motel, su cui il padre aveva posto un divieto che ovviamente non faceva che aumentare il desiderio. Scrive:

L’Ovest è così pieno di blu da darti l’impressione di potertici tuffare, cosa che appunto da piccola avevo cercato più volte di fare. Il blu mi sembrava un bel posto in cui andare, un Paese in sé, superiore, imperturbabile, dove non eri costretto a parlare con nessuno.

In questo blu l’autrice traccia un percorso a nuoto fra la California e lo Utah, passando dalle piscine ai canyon, ricucendo la storia personale, fluida, cangiante, ritornante, alla solidità della roccia desertica, alla sabbia che riempie le orecchie durante innumerevoli notti all’aperto. Il confine fra autobiografia e descrizione naturalistica viene trasceso. Questo, a dire il vero, succede nell’esistenza di ogni camminante, che percorra valli e monti o che si limiti al solito tratto della passeggiata serale. Per scrivere del paesaggio e del luogo non ci si può semplicemente sedere e osservare. O meglio occorre osservare fino a tal punto da sparire dentro l’osservato e vedersi aprire vie impossibili che rovesciano il tempo nello spazio. Ci si può imbattere nella via del sognare, per esempio, ricordando che i Mohave,

come altre culture sorte sul fiume Colorado, tenevano in grande considerazione i sogni. Qualsiasi capacità o potere che avessero di prevedere le proprie sorti, in amore, in guerra, o nel gioco d’azzardo, venivano loro dai sogni. I sogni plasmavano la vita, e narrarli li trasformava in veri e propri viaggi. In quei viaggi il sognatore camminava verso una meta, si nutriva, si fermava a riposare, incontrava creature, vedeva luoghi importanti: il sogno dunque era una sorta di diario di viaggio del Mohave in cammino.

I sogni tramandati oralmente diventavano miti, o “canti sognati”. Il racconto poteva subire delle modifiche. Trama e tonalità erano fluide, e ben poco accadeva oltre al viaggio in sé. Per raccontare la propria storia si cantavano i nomi delle cose, le sorgenti, le rocce, le piante, gli animali, le stelle, i monti, i fiumi. Per raccontare la propria storia si metteva una cartina in musica. Si dava voce a un’area geografica.

Ripensando il valore del sogno come viaggio rivelatorio e ancora di più incantatorio: grazie al sogno siamo cantati dentro un paesaggio, che a tratti è quello quotidiano, a tratti è quello trasfigurato dalle nostre visioni più intime. Oppure, per il più banale degli incidenti che per un po’ obblighi all’immobilità, ci si può addentrare in questioni di parentela che ben oltre la linea di sangue ci legano ad altre donne, da luogo a luogo. Così, nel saggio “I jeans di Tilano”, Meloy si ritrova cucita per i capelli al tetto dalla spillatrice con cui cerca di appuntare del feltro, e coglie l’occasione per riandare con la mente alle donne ottocentesche che scelsero di traslocare nel deserto. In Australia, nel Nord Africa, in America. Abituati come siamo alla serietà e ai toni solenni quando si trattano le questioni di genere come quelle ecologiche, l’approccio può apparire singolare. Eppure non è così che avvengono le epifanie? Momenti di connessione e autenticità, mentre stavamo facendo altro, magari qualcosa di banale che non ci piace evidenziare nel nostro diario. Muovendomi verso un paesaggio a me più prossimo, Meloy è il tipo di persona che di un cammino nel bosco non viene a dirmi solo dell’assenza o presenza di tracce, della luce del crepuscolo fra i rami, ma, con la medesima passione, del terreno su cui si scivola, cadendo ridicolmente e scoprendo una tana di bestia misteriosa. Ancorata al tetto della sua casa nel deserto quindi esplora le capanne, le case, le stanze delle donne che nel deserto forgiarono se stesse.

O in “Scivolare sulla seta”, ci rende partecipi di un’avventura in kayak sul Colorado, per sapere alla fine e “all’ennesima notte sul fiume”, di non sapere nulla, di avere “l’obbligo di non lasciare questo fiume”. Di assecondarne la forma. “E forse allora imparerò qualcosa”.

Non parla in queste righe del fiume con toni diversi da quelli che useremmo trattando della nostra persona fisica e mentale, quell’essere che non possiamo abbandonare fino alla morte, se scegliamo di esistere. Per alcuni l’esistenza, con il suo caos di momenti sbagliati, bellezza e verità, parole a sproposito e silenzi ingombranti, avviene mentre il paesaggio non si limita a guardarci, ma coopera (a volte ci tollera e noi lo tolleriamo), ci mette alla prova, si stanca o si prende gioco di noi. E questo ben prima e oltre la consapevolezza.

Esco da questo libro rientrando nella mia vita spaesata. Nel suo stupore che sta nella robinia che mi impedisce il passo, mentre cerco di far coraggio al gatto ed è invece lui a confortarmi, tornando indietro ad aspettare che mi liberi. Non saremo mai amiche, dico alla robinia. Ma al tempo stesso mi attraggono le sue lunghe spine. Digito il nome di Ellen Meloy, scopro che è morta all’improvviso nel sonno, a 48 anni, nella sua casa. Chissà cosa resta di lei in quella geografia, oltre i suoi scritti, cosa resta di noi in ogni geografia cui apparteniamo. Riapro le pagine del saggio “La mia vita animale”, leggo:

Quando abbiamo costruito la casa, io e Mark abbiamo incanalato l’acqua piovana che si raccoglie sul tetto di metallo in delle tubature che riemergono ai piedi di alcuni giovani pioppi piantati in precedenza. Pioggia, neve disciolta, condensa – ogni goccia d’umidità presente sul tetto – ora scivola in canali di scolo e tubi di drenaggio, che passando sotto terra scendono a valle e forniscono acqua agli alberi. Una mattina sorprendo una volpe grigia a scavare vicino all’estremità di uno di questi dotti. Agitando le zampe come una forsennata solleva nuvole di terra rossa neanche avesse deciso di proseguire i lavori avviati dal picchio e spuntare finalmente in Cina. Nella tubatura si è acquattata una lepre dalla coda nera. La volpe è grande quasi quanto un coyote, con le zampe rosse di terra, il pelo argentato e lucido, e il lato superiore della coda bordato di nero. La osservo da tre metri di distanza e nel silenzio della lepre lei mi guarda dritto negli occhi. Pensi di restare lì impalata o mi aiuti ad acchiapparla?

Forse alla fine l’essenza di un coabitare relazionale, che sistemi le nostre fratture, ricomponga le eredità e le lasci andare, è tenere la domanda sul significato di una vita ecologica aperta, mentre un pensiero o una voce ci arriva nella testa e nello spirito. Non tormentarsi nel volere la risposta. Chiedersi piuttosto, fra lo scherzo e l’estrema serietà: “Chi ha parlato?”

di Isidora Tesic

Avere un corpo e non sapere come portarlo. Averlo appena, usarlo come mantice. Come gregario, per rompere l’aria. Per il beneficio di chi lo segue – fosse anche l’anima. Il ragazzo ha pensato spesso di avere un’anima esterna, che lo segue arrancando.

È sdraiato nella sua stanza e il corpo, in questo istante, è qualcosa di simile a un rudimento di esistenza. Non dorme. La stanza è una cellula di sopravvivenza e lui la abita ormai da sei anni. Fuori, il mondo ha le sue manie di disintegrazione e disinnesco.

Il ragazzo sa di essere una specie a rischio e da tutto questo si protegge come riesce. Solo che alla natura che lo vorrebbe meno fedele, più incline a cambiare pelle, si ritrova con nulla da offrire.

Il sole deve sorgere alle sei e cinquantasei. Il ragazzo si alza e attraversa la stanza. La finestra è socchiusa e, guardando fuori, si vede solo la strada, poco illuminata e deserta. Le specie fuori della cellula sopravvivono come riescono: apparentemente bene e meglio di quanto abbia mai fatto lui. Infatti non c’è nessun altro a scrutare nulla da una finestra alle tre del mattino.

“Esercizio di sepoltura” l’ha definito sua madre, esasperata. Nonostante la stanza sia qualcosa meno di una tomba. Più simile, in realtà, a un ecosistema artificiale, a favore di una sola specie protetta. Nulla lo giustifica e lo sa.

Nella distribuzione delle cose, gli atomi sono stati generosi con lui, come la Storia, la geografia, l’anamnesi familiare. E allora, da dove?

Non che non abbia provato a parlarne. Attraverso la porta, i 15 pollici, i 5 pollici, il telefono, con i consulenti, per dar pace alla desolazione del nucleo familiare, per l’imbarazzo della diserzione, per il corpo a suo agio negli spazi aperti e l’anima agorafobica.

Ma la vita è cacciatrice e lui preda. Non sarebbe scappato, non avrebbe combattuto. Il sacrificio lo ha contemplato.

Se, per ipotesi, la preda avesse deciso di fermarsi e stare ai margini della sua natura, gli istinti predatori sarebbero venuti meno. Avrebbe chiesto perdono al suo predatore per non voler contribuire al gioco eterno della vita e, illesa, sarebbe rimasta a guardare la corsa di qualcun altro. Illesa e senza natura.

Su questa ipotesi aveva costruito i suoi ultimi sei anni. E nella cellula era entrato al modo del monaco o del prigioniero. E cioè senza più uscire. Le cose riuscivano a esistere e ferirsi ed estinguersi nonostante lui. Il loro andamento naturale non si compromette, se uno, o meglio lui, aggiorna il suo status sociale a: mancante.

Il giorno che aveva sentito sua madre cercare di aprire per la ventesima volta, frenetica, la porta che lui aveva chiuso a chiave, suo padre aveva mormorato a bassa voce che forse era il caso di chiamare qualcuno. Il ragazzo si era sentito in colpa di essere richiuso in qualche modo al sicuro. Questo non aveva convinto nulla in lui a cessare quella che tutti avevano smesso di chiamare “sciocchezza” e avevano cominciato a battezzare “problema”. Nei successivi cinque mesi avrebbero cominciato a chiamarla “patologia”.

Alla settantanovesima discussione tra i suoi genitori, la voce di sua madre si era chiesta ossessivamente come avesse potuto non rendersene conto. I suoi ventuno anni e centoquattordici giorni erano stati analizzati, per trovare avvisaglie, presagi, ma non c’era stato nulla di rilevante. Lei piangeva spesso, in quei mesi.

Lo aveva implorato di uscire. Il ragazzo, attraverso la porta, aveva cercato di consolarla. E di spiegare, con la sua trentaseiesima seduta, che, pur non essendoci nulla che lo giustificasse, tutto era autentico.

L’anno era riuscito a passare senza sfiorarlo. Almeno lui. I suoi genitori l’avevano passato come fantasmi, convinti che al di là della porta non avessero più un figlio, ma un estraneo, che avevano creato loro. Avevano quasi rischiato di separarsi.

Dei trecentosessantacinque giorni dell’anno successivo più della metà l’aveva passata nel mondo virtuale, dove avere un corpo e condurlo non era un requisito indispensabile. Non aveva portato a nessuna risoluzione, perché non era il corpo l’origine di tutto. E l’anno dopo aveva evitato derive iperconnesse.

La sveglia ora segna le cinque. Il ragazzo scuote la testa con repulsione. Sta camminando lungo la stanza ormai da un’ora. La riesamina del passato è un metodo come un altro di devastazione. Nel suo caso, particolarmente efficace.

Sulla porta ha appeso uno specchio. Cornice antica, legno di noce. Ogni volta che si avvicina alla porta, si vede: “Tu, uscire…?”. Un altro ottimo meccanismo dissuasivo.

La vita al di là della porta, dopo il trauma, si è aggiustata a proseguire con buona pace di tutti i coinvolti. I suoi si sono abituati ad avere una voce al posto di un corpo e gli equilibri familiari hanno finito per ristabilirsi. A dispetto dell’entropia e della corsa al caos, nessuno può sopravvivere senza la parvenza di una stabilità.

Alle sei di oggi il ragazzo ormai ha finito di enumerare per la ottocentosettantacinquesima volta tutti gli eventi. È in attesa di qualcosa. Furioso, alza le mani e colpisce la parete di fronte alla quale si è fermato. Nonostante il tempo sia clemente, benché il corpo sia stato obbediente, a dispetto della vita e del circondario che gli hanno permesso la resa, senza punirlo ulteriormente, il ragazzo è ancora una preda. E allora, è davvero dove è posta la trappola, quello che conta?

La stanza è solo una stanza e lui un ragazzo, con una famiglia disfunzionale, e cioè a norma di secolo, e una vita irrigidita di terrore o qualcosa di simile, in questo sanguinosissimo mondo – e anche questo, in qualche modo, capita che sia a norma di secolo.

Scivola a terra, con la schiena contro il muro, coprendo il viso con le mani. Galassie, costellazioni e un vuoto pneumatico dietro le palpebre. Il pianeta terra assolutamente indistinguibile da altri punti sparsi tra le dita. Gli sembra di vedere tutto dall’alto, da una capsula sganciata nel buio, come probabilmente vede le cose dio, sempre che esista – e cioè senza alcuna possibilità d’intervento.

Eppure dalla finestra filtra un’aria fredda e via via più luminosa e lui respira sempre più a fondo, sempre più veloce, che il sole sta per sorgere.

Così timida la sua vita finora, con i suoi movimenti in ritardo e la prescrizione connaturata e i sei anni senza uscire – tutto forse per arrivare alla scoperta che non si può vivere alla maniera delle formiche, ma alla maniera delle stelle. Che ogni cosa vive, persino lui che ha provato a non farlo. Sì, tutto per giungere finalmente alla terrificante sapienza di resistere indifesi di fronte al predatore e tuttavia senza sgomento.

Le sette, la sveglia comincia a suonare, il ragazzo si riscuote e si dirige verso l’armadio. Apre le ante, prende l’abito, lo posa sul letto, in bagno si sciacqua il volto. Torna nella stanza e comincia il rituale di vestizione, tutto in lui si muove come fosse la prima volta. S’infila i pantaloni, indossa la camicia, la giacca, le scarpe. Per ultimo stringe il nodo della cravatta.

Lo specchio dalla porta emana una luce. Certo, è il riflesso del sole. Ma il ragazzo lo guarda e quello che vede è il bagliore di una stella morta. Dell’esodo di una stella resta la propagazione di una luce, se qualcuno la osserva dal terzo pianeta del sistema solare, un miscuglio di particelle elementari che la segnalano. Qui-c’era-una-stella – un alfabeto morse cosmico. L’assicurazione che niente, nessuno può essere dimenticato.

L’ultimo gesto prima di lasciare la stanza il ragazzo lo usa per coprire lo specchio.

“Esco” comunica, entrando in cucina. Alla madre, seduta al tavolo, sfugge un grido. “Tuo padre è a lavoro” riesce a dire soltanto, il ragazzo le sfiora appena la spalla e la donna sussulta. È più vecchia e meno gentile di quello che era. Le dà un bacio sul capo, leggero, lo stesso gesto ma a parti invertite, perché si diventa genitori dei propri con il passare del tempo. Sulla porta aggiunge: “Non ti preoccupare, torno presto”.

Alle 10.30 di oggi il ragazzo è seduto tra i banchi. Una folla. Molti stanno in piedi. La funzione è sobria, discreta. Sul globo ci sono modi diversi di venire a patti con le perdite.

Era giovane. Lo conosceva – ricorda bene il suo viso. Erano a un grado di prossimità, non abbastanza da essere amici. Sono nati nello stesso giorno. Il ragazzo l’ha saputo ieri sera: lui è morto senza preavviso, nella sua stanza.

di Filippo Polenchi (testo) e Andrea Biancalani (immagini)

SANTIAGO DI COMPOSTELA – CITTÀ TRISTE, SENZA ALBERI, CHE SI RALLEGRA D’INVERNO SOTTO LA PIOGGIA

SANTIAGO DI COMPOSTELA – CITTÀ TRISTE, SENZA ALBERI, CHE SI RALLEGRA D’INVERNO SOTTO LA PIOGGIA

(“El Mundo”, 6 ottobre 1935)

Il Medioevo. Sì, il Medioevo, con le sue vaste zone di ombra e pietra, così lo immaginiamo dopo aver letto una cronaca e aver chiuso gli occhi.

Gelido, ascetico.

Galizia, la bucolica, si cancella al giungere dinnanzi alle mura di cinta di Santiago di Compostela. La violenta presenza della città medievale è così intensa che di colpo ci si dimentica che nel mondo esistono ancora città allegre. Si volta la testa, spaventati, come se il mondo finisse qui, lungo questi confini granitici, tra i quali, alle tre del pomeriggio si potrebbe uscire nudi per strada senza che nessuno se ne accorgerebbe. I caseggiati di pietra, grigi, di tre piani, con ampie scale scure, sembrano un pretesto per riempire lo spazio che lasciano i quarantasei edifici religiosi, monumentali e sinistri. I negozi, sotto i portici contorti, sembrano tane, molti banchi sono di granito, ed è inutile cercare la folla sotto le arcate levigate dal vento o a cassettoni. Solitudine. Solitudine di morte, di spopolamento, di noia e di penitenza.

Dico che Santiago di Compostela gela il cuore. Strade oblique e in pendenza, con nomi taciturni: Angustia,

Lagarto, Pescadería Vieja, Ànimas, Sal–si–puedes, Calderería. Mostruosi cubi di pietra, lisci, con alte finestre e inferriate, porte verdi, scudi di armi sulle facciate, pale d’altare con bambini scrostati che gettano saette di oro finto, vergini scolorite sulla groppa di un asinello, illuminate lateralmente da fanali di ferro, appesi, come impiccati, a catene, e una farfalla che brucia al sole in un bicchiere d’olio. E poi stemmi, campane che suonano, tuoni, pilastri di pietra al centro della carreggiata, irregolare, morse cancellate dall’ossido dei secoli. Nei buchi dei muri ciclopici, immagini di tortura e sofferenza sorvegliano una porta verde. Di fronte a un fanale di ferro, un santo con un pugnale piantato nella gola e la palma del martirio nella mano. Le gronde sporgono orizzontalmente da altissimi muri di pietra, teste di iena col busto di donna. Dove si guarda, figure abominevoli, segregate, dietro le sbarre come nelle gabbie dei leoni, bare di pietra, rilievi di monaci, la barba con gli anelli come i re assiri.

Neanche un albero.

Nelle fughe, tra i blocchi di pietra, qua e là c’è una macchia, lilla o viola. Un pon–pon sinistro nato da un prato. Ai fianchi della cattedrale, si apre una piazza con una gradinata talmente larga che sembra entrare in mare, e il mare è una pianura di pietra, e non c’è un solo albero nel cuore della città signorile, e questa piazza, tutta lastricata e chiusa da un lungo muro e da portici di fronte, è la Plaza de los Plateros con piccole vetrate dove, nell’ombra, brillano intagli di argento, oggetti religiosi e, nel punto più alto del lungo muro di ferro, scendendo una scala di pietra come se si attraversasse un corridoio, si scopre un’altra piazzetta lastricata dove non c’è un solo albero, come se il verde fosse sacrilegio qui, dato che tutto è di pietra, e al centro c’è una fontana di pietra con cavalli di pietra, con le colombe che beccano nelle giunte, tra una lastra e l’altra, o dentro gli occhi delle statue. Ovunque cadano gli occhi, ferro o pietra, e se si alza la testa, non si vedono cime di alberi, solo torri piramidali di pietra, annerite dal muschio e dai liquami degli uccelli, e scudi di pietra, squartati, con corone orizzontali. E il vento corre in questo deserto pietroso, sinistro, come se soffiasse nella città degli spettri, che qui ci devono essere, stipati sotto i portici che coprono i vicoli, e le stesse persone si perdono come fantasmi sotto gli archi, perché le colonne, rotonde o quadrate, e gli archi delle colonne sono di pietra, e il sole sembra un sole di pioggia, un sole bagnato e triste, venuto forse dal purgatorio, e tutto così crudele, che i ferri verdi, i fari agli angoli, e i monaci che si perdono tra le arcate, e le macchie del sole livido, il rintocco delle campane ci fanno pensare a un’umanità consacrata esclusivamente agli offici della penitenza religiosa, inginocchiata, solo inginocchiata.

La città silenziosa.

Ed è inutile che i bambini ridano, incorniciati dalle ciclopiche arcate, ed è inutile che le donne passino con luccicanti vestiti a fiori. La morte ha esteso così il suo impero a Santiago di Compostela che le voci umane risuonano fuori dal tempo, come quelle degli uccelli in gabbia, che ogni volta che cantano, dal loro carcere, ci ricordano che non dovrebbero stare lì dentro.

Silenzio. I clacson delle macchine non suonano, nemmeno gli altoparlanti delle radio, o i grammofoni, e neanche il chotis madrilegno, o i canti dei ciechi con la chitarra, o le orchestre di strada degli ebrei tedeschi. Silenzio, spegnimento, morte. Dicono che Santiago in inverno rivive con l’allegria degli studenti. Ma è d’inverno che in questa città piove ogni giorno, finché la pietra da grigia non si fa nera, così che, se Santiago, ora, in estate, è buio come un purgatorio, in inverno deve sembrare un sepolcro, il sepolcro dei vivi.

NdR: questo magnifico pezzo fa parte della magnifica raccolta “Acqueforti spagnole” (il titolo originario è ben diverso: “Aguafuertes, Gallegas Y Asturianas”) di Roberto Arlt, pubblicato recentemente da Del Vecchio, nella traduzione di Marino Magliani e Alberto Prunetti)

di Andrea Cafarella

Questa sofferenza porta il nome di chi ha scagliato queste maledizioni e ha la responsabilità di aver contribuito a distruggere i corpi e le menti di milioni di persone sparse su tutto il pianeta, creando il deserto sul quale oggi imperversa la guerra. L’unica speranza possibile passa dall’avere memoria: quando tutto sarà «finito» bisognerà ricordare che la storia di questi corpi derelitti accusa la storia della politica, chiedendo vendetta.

T.Z.Anusgate

Metto mano al linguaggio poiché sento il dovere di documentare un ritrovamento che mai avrei pensato di poter fare in vita. Un gran quantitativo di brandelli di testo recuperati dallo spazio virtuale che pare fosse conosciuto una volta con il nome di Internet. Dopo attenta analisi oso affermare che il contenuto di questi file potrebbe risalire esattamente al periodo descritto da Eolele Bellizario nell’emblematico racconto che sembra svelare il significato nascosto della data palindroma 02.02.2020, secondo parecchi molto più vicina a noi di quanto si possa pensare. C’è infatti chi farebbe risalire quel giorno a una cinquantina di anni or sono e chi invece lo identifica con il momento della fine dell’ultimo ciclo, decine di secoli addietro. La maggior parte degli studiosi concorda però sull’idea che quei giorni siano stati palcoscenico di un evento senza precedenti. Un particolare accadimento di carattere globale che ha cambiato le sorti della storia. C’è chi teorizza la seconda venuta degli alieni, chi un disastro ambientale e chi ancora ipotizza una grande guerra occultata dalla storia. In molti però concorrono nell’affermare che questa sia stata la causa principale del nostro modo di vivere odierno. Nonostante ciò, queste supposizioni non sono mai state certificate e non è stato possibile trovarne tracce tangibili né documenti utili a svelarne il mistero. Fino a oggi.