di Fabrizio Bondi

0. Premessa

Non mi sembra frivolo precisare che non scrivo questo pezzo solo per interesse di studioso, né tantomeno su commissione; se non ‘su commissione di me stesso’, cosa che non credo abbia molto senso dire ma renda insomma l’idea dell’(auto) prescrizione, della medicina di cui si va in cerca per necessità. La verità, del resto, come insegna Deleuze a proposito di Proust, non viene mai perseguita “gratuitamente”. Qui scrive e (almeno così in votis) pensa, un soggetto intellettuale e fisico profondamente interessato, nel senso etimologico, ai due termini che la congiuntiva «e» incatena nel titolo del libro di Paolo Godani Malinconia e fine del mondo (2025). Come credo del resto siano, o dovrebbero essere, molti se non tutti.

Godani, autore di testi importanti, aveva già in parte affrontato la problematica qui sviscerata in Sul piacere che manca, una molto originale rilettura dell’epicureismo, quasi degna di stare al pari della serie ‘antichistica’ di Foucault (Storia della sessualità); una rivalutazione del «piacere», anche, in anni in cui il «desiderio» andava assai più di moda. Poi, si era misurato addirittura con l’archeologia del concetto di persona[1].

Non ha paura di prendere i tori per le corna, dunque, il nostro autore: e anche in questo caso egli si misura con un tema non solo filosoficamente ‘centrale’, ma anche come si suol dire scottante nell’attualità.

È noto infatti come ai nostri tempi la malinconia, sotto forma di disagio, disturbo o vera e propria depressione, venga sperimentata – per motivi sociali e personali, e più spesso per un intreccio dei due fattori – da un numero sempre maggiore di soggetti; d’altra parte la «fine del mondo» sembra a molti di noi un’aspettativa ragionevole, nell’ordine del possibile, quasi prosaica – sia essa nella forma del disastro ambientale, della rinnovata paura della Bomba ecc. – e produce a sua volta forme di tristezza persistente, blocco, inazione, ecc. Si prenda la cosiddetta «ecoansia» degli adolescenti: essa pare non essere solo un’invenzione giornalistica, se un gruppo di giovani attivisti si è voluto dare un’insegna nominale così estrema (e pare proprio il caso dirlo, apocalittica) quale Ultima generazione.

Di questi tempi, dunque, un testo che affronti il rapporto tra melanconia e fine del mondo in una prospettiva squisitamente filosofica – per quanto non esente da esplicite implicazioni etico-politiche – potrebbe venir percepito, qualora non venga letto con l’intenzione adatta e considerato dal giusto punto di vista, quale troppo ‘astratto’. E dunque non adeguatamente valorizzata l’invece altamente preziosa prospettiva di un’archeologia della Melanconia Moderna, strettamente intrecciata, nel discorso di Godani, a un suo possibile «rovesciamento» (pensiamo a una ‘trasvalutazione’ dei valori à la Nietzsche) estatico, liberante, che apra un occhio inedito sulle cose e rimetta in auge un’idea di natura (e del ruolo dell’uomo in essa) insieme inedita e antichissima.

Un antidoto necessario, credo contro il discorso nichilistico capitalista, più o meno tecnocratico, che ci intossica sempre più ogni giorno che passa come una nube irrespirabile, sia che venga dai suoi più o meno mascherati fautori, sia dai suoi critici-teorici (a volte, sotto sotto, sottilmente compiaciuti).

- Melanconie vecchie e nuove

La «malinconia» che Godani vuole tratteggiare, come afferma l’autore stesso puntualizzando sulla sua scelta grafica, non è quella sindrome che, a partire dai filosofi e dai medici greci e arabi fino almeno a tutto il XVII secolo, si chiamò melancholia, termine derivato dall’eccesso di bile nera da cui sarebbe stata causata. La melancholia – quella che campeggia, per intenderci, sul cartiglio sorretto dal perturbante pipistrello sullo sfondo dell’omonima e celeberrima incisione di Dürer – è stata certo descritta nel corso dei secoli in modo anche molto diverso: ma certi tratti sono rimasti invariati, la sintomatologia e l’eziologia più o meno le stesse. Anche l’iconologia non variò più di tanto: mento sorretto dalla mano, occhi infossati, corpo macilento e rilasciato, il ritratto del melancholicus – che si trattasse di un poeta preso dall’amor hereos, di un filosofo sprofondato nelle sue elucubrazioni o di un monaco tentato dal demone dell’acedia a disperare nella Salvezza – ha avuto una sua longue durée.

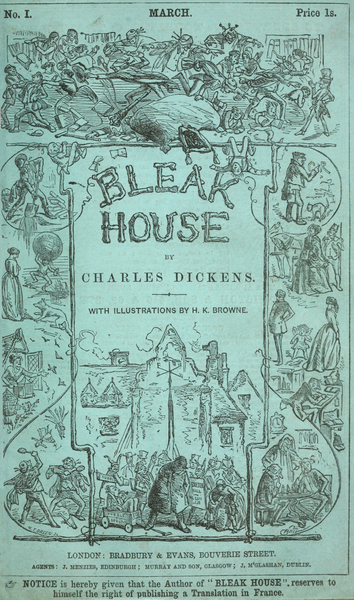

La medicina classica e post-classica, e poi la psicologia e la psicanalisi, hanno attinto piuttosto spesso da questo repertorio allo scopo di definire fenomeni che assomigliavano alla malattia antica[2]. Kraepelin definì melanconica la sindrome maniaco-depressiva, in cui il malato è immobile, spento, muto e pressoché incurabile. Ma – come sanno bene i lettori dell’Orlando furioso, tanto per dirne una – il melancholicus antico aveva anche accessi di ipercinetica e catastrofica rabbia. Dagli scritti “naturali” di Aristotele, invece, il binomio genio-melanconia arriva fino al Romanticismo, che vi trovò troppo facile emblema nella follia (e ricovero coatto) del Tasso: soggetto, infatti, di innumerevoli quadri e tragedie. Da lì, il duo arriva fino ai nostri giorni, magari un po’ mutato, sotto forma di luogo comune ancora circolante.

Jacques Lacan, dal canto suo, recuperò invece apertamente l’acedia (il peccato a cui dovrebbero più indulgere i melancholici, quella che lo ‘psicanalista’ immaginario di Petrarca, cioè Agostino d’Ippona, rimproverava al suo paziente) per bollare il depresso-nevrotico[3] che non riesce a essere all’altezza del proprio desiderio. E vedremo appunto a quale trattamento Godani sottopone, in vari punti del suo testo, questa categoria. Prima però sono necessarie alcune osservazioni sulle sue fonti, cioè sul suo metodo.

- Un ‘personaggio filosofico’

Le fonti di Godani sono, come da lui apertamente rivendicato, non solo filosofiche ma anche giustamente mediche, nel senso generico e psichiatrico-psicanalitico. L’altra campata su cui poggia il suo discorso è antropologica, e in particolare vi è capitale l’ultimo duplice cantiere di De Martino[4]. Questo è letteralmente, in altre parole, il punto da cui muove la riflessione di Godani: quasi che egli si ripromettesse di compierne, naturalmente ‘tradendoli’ (come è giusto che sia per ogni passaggio di consegne) i pensieri e gli insegnamenti.

La presenza della ‘letteratura’ appare anch’essa al posto giusto – e non solo per eventuali specializzazioni buro-accademiche dello scrivente. Quante rappresentazioni dello stato d’animo malinconico ricordiamo, in prosa ma soprattutto, ahi ahi, in poesia? La malinconia di tanta deleteria pseudo-poesia dell’Io e della maggioranza delle canzonette, culturalmente ha un’origine romantica: e già a quell’epoca sembrava un poco canzonettistica, se si ricorda la «Malinconia | ninfa gentile» del Pindemonte[5]…

Il rilievo non è marginale perché l’autore stesso ci indica (in un altro contesto geografico) la radice di una certa moda romantica di ‘degustazione’ della malinconia, magari in salsa poetica, in un periodo di stasi politica della borghesia tedesca, che non riusciva a far valere le sue istanze nonostante il peso economico raggiunto[6]. (Qui Godani si ispira più che a Gramsci, diciamo a un Jacques Rancière, filosofo e critico a lui caro[7]).

E tuttavia, al netto di ogni di ogni tara non è scontata l’entità, la quantità del materiale letterario usato da Godani. In questo senso egli è fedele agli usi del suo indiscusso maestro ideale, Gilles Deleuze[8]. Di fronte al peso e all’importanza che assumono La nausée sartriana, la poesia di Rilke, di Benn, la prosa di Céline, Musil, Flaubert, Kafka ecc. si sarebbe quasi tentati di affermare che sia la ‘letteratura’ il piede su cui poggia maggiormente, insieme a quello antropologico, la teoria di Godani. Gli autori citati hanno in questo libro peso pari, se non maggiore, rispetto a Nietzsche, Freud, Heidegger, Lacan; e questo è un fatto cui bisognerà dedicare un quanto di riflessione. Perché?

A nessuno sfugge che la Nausea è un romanzo filosofico, o se vogliamo il romanzo di un filosofo; che Musil sapeva, eccome, di filosofia e fa un romanzo-saggio; e Flaubert aveva letto Spinoza, come del resto la Morante (anche se Godani, qui, preferisce non approfondire il punto). Ma ciò si spiega a mio parere con l’impossibilità (ribadita in Italia a mezzo il Novecento, per esempio, da Arbasino & C.) di una qualsiasi innocenza/ignoranza, cioè rivendicata minorità culturale, nel mondo della scrittura e della narrazione.

È banale, del resto, dire che uno scrittore non legge Spinoza allo stesso modo di un filosofo. Meno banale è dire che uno scrittore, anzi una scrittura ha pensiero, che il sempre comunitario atto della scrittura-lettura ci può portare, nei suoi momenti più alti, nel bel mezzo di un processo d’indagine veritativa, dove il senso si addensa a tratti nel linguaggio (diffidare, invece, quando l’enunciato detto veritativo è dato a priori, anche se, putacaso, abbiamo simpatia per esso).

Mi pare dunque che, con questo Melanconico absolument moderne che prende forma lungo il corso del suo saggio, peraltro assai agile e limpido stilisticamente, Godani inventi un vero e proprio ‘personaggio filosofico’, categoria da far risalire ancora una volta a Gilles Deleuze che ne esemplificava il concetto ricordando il memorabile Pierre di Sartre, l’amico eternamente atteso. Creare un personaggio è in letteratura, si sa, una grossa impresa; e creare un personaggio letterario avrà i suoi problemi, come quello filosofico i suoi: ma con qualche, si crede, zona d’indistinzione…

Ma qual è dunque, infine, la radice della malinconia di questo preteso (da me) ‘personaggio filosofico’? Partendo da Sartre, Freud e Rilke, Godani descrive un Soggetto Sofferente il cui Oggetto Perduto è nientemeno che il Mondo, e il senso di colpa che il Soggetto prova per questo inabissarsi delle cose sarebbe causato dalla sua stessa incapacità di salvarlo. Tale, ridotta allo scheletro, è la tesi fondamentale del saggio.

Dunque, come tutti ben vedono, si tratta di qualcosa che va oltre la clinica e oltre l’antropologia, per diventare una sorta di categoria trascendentale. Siamo naturalmente dalle parti del Dasein di Heidegger, della ‘gettatezza’ dell’uomo nel mondo. Ma il vero obiettivo di Godani non è, se vogliamo, così scontato.

Conviene tornare ai concetti fondamentali della riflessione di De Martino (intinto del resto di heideggerismo). «Crisi della presenza» come incapacità di realizzare «l’ethos del trascendimento», cioè la prerogativa specificamente umana di elevarsi oltre la prospettiva biologico-animale-istintuale, per volgersi alla considerazione del mondo, del sapere, della comunità: e operarvi attivamente. Tale incapacità non si verifica solo nel «mondo magico», caratterizzato da penuria, fame e paure, ma anche e soprattutto nella onnipresente ‘crisi’ che nel mondo occidentale occupa con fragore la scena soprattutto tra Otto e Novecento (oltre a perdurare, magnificata, fino ai nostri giorni).

Il rovesciamento di Godani si attua proprio nell’inquadrare questi concetti come – par di capire – essi stessi presi nel gomitolo di concause della crisi. In altre parole: l’ethos del trascendimento ha come presupposto appunto trascendentale l’idea che il Mondo sia qualcosa di necessariamente mancante, corrotto, imperfetto: dunque inaccettabile. Da ciò discende il dovere morale che si pone all’uomo: di esercitare su di esso un perpetuo e incessante lavorio vòlto a migliorarlo, a perfezionarlo, a colmare lo straziante manque che il Malinconico Moderno avverte al suo centro.

È per questo che nessuna ‘iniezione di Desiderio’ può valere a guarirlo. Il desiderio, contrapposto al godimento mortifero che sarebbe secondo Recalcati il vero male del nostro tempo, non fa che dare benzina al meccanismo che si è descritto, far girare più velocemente la ruota alla quale siamo, come Issione, perennemente avvinti: e che non è certo una Macchina Inutile, ma anzi produce energia per alimentare processi ben precisi.

Continuiamo ora nell’esplorazione del ritratto del melanconico, vagliandone com’è giusto la dimensione fisica.

- Il corpo (del) malinconico

Prevedibilmente, la catastrofe del Soggetto incapace di trascendere la bruta natura si manifesta in ciò che di ‘naturale’, ‘animale’ ecc. il soggetto medesimo sperimenta più direttamente: il proprio corpo. Qui Godani ha buon gioco nel rilevare l’incrociarsi di due tradizioni: quella cristiana degli apologisti e dei Padri, che considerano il corpo come già cadavere, sacco di sanie ed escrementi. L’altra, più recente, è quella dell’anatomia di origine rinascimentale, che ha come immagine iconica il Dr. Tulp di Rembrandt.

Essa prospetta una pratica di svelamento/messa a nudo del soggetto che finisce per coincidere con la spudoratezza delle sue viscere, esposte alla curiositas voyeristica degli spettatori nel teatro anatomico.

Dunque anche in questo corpo anatomico rinascimentale-barocco potrebbe avere una sua radice genealogica il «nichilismo medico» (Benjamin). Ma quello di Benn, di Jung e di Louis Ferdinand Céline è però soprattutto figlio del biologismo positivista ottocentesco. Oltre all’indulgere, anche qui, sugli aspetti più rivoltanti e schifosi dell’esperienza medica, il punto è che l’essenza dell’uomo è più percepibile nel suo cadavere che nel corpo vivente.

Céline e il suo Bardamu vengono però, a mio parere giustamente, salvati da Godani. In questo caso il veleno fascista, che pur scorreva in una certa quota nelle vene di Louis Ferdinand, non agisce. Sono orrori creaturali a essere da lui dispiegati, ma anche la basilare voglia di vivere, ad esempio, di una sua indimenticabile vecchia, «renfermée» in casa non per fuggire dalla vita, ma proprio per non perdersi niente della vita[9].

Un capitolo del libro analizza, con bel pun nel titolo, il «fascino fascista» di un corpo perfetto, bello, agile, totalmente dominato e naturalmente pronto alla battaglia[10]. È il corpo esaltato nelle pellicole di Leni Riefensthal, il corpo «dorico» che dell’ellenismo tedesco (Nietzsche compreso) privilegerà, per orrore della décadence, la parte apollinea sullo scatenamento dionisiaco.

Sulle orme di Lévinas e di Horkeimer-Adorno, questa volta, Godani sottolinea l’orrore della fisicità e delle sue funzioni sempre nutrito dal nazifascismo, anche perché – corollario importantissimo – visto come luogo di passioni indistinte, poco decifrabili: spire di serpenti psichici aggirantisi nell’area psicosomatica. Il culto della morte nazifascista è stato peraltro studiato mirabilmente da Jesi, come ricorda Godani e, se ci si permette un’aggiunta, da Philippe Ariès, storico della morte in Occidente[11].

Naturalmente, l’autore non dimentica nemmeno l’orrore del Campo nazista, «macchina per la produzione di cadaveri», con lo scandaloso paradosso notoriamente approfondito da Agamben (ma, prima di lui, mirabilmente rappresentato da Primo Levi) del Muselmann, un corpo senza vita e senza morte, deprivato di ogni caratteristica che si possa definire ‘umana’[12].

- Marxismo e melanconia

Cose non del tutto inedite, si dirà. Più di un tremito, invece, ancora soffonde paradossalmente il nesso tra marxismo e melanconia. È del resto un’esperienza comune la frustrazione inesorabilmente tipica, marchiante nemmeno il marxista, ma genericamente la ‘persona di sinistra’, che sente la terribile necessità di ‘fare qualcosa’ per cambiare lo stato delle cose che gli sembra intollerabile e insieme la soverchiante sensazione che niente possa valere, che nulla possa essere fatto per mutarlo. Del marxismo (e della sua tradizione, anche critica), insieme al soggettivismo sartriano, Godani sembra sbarazzarsi sulle prime troppo disinvoltamente, opponendogli una fulminante, classica citazione di Foucault, per cui nell’Ottocento esso (il marxismo) stava come un pesce nell’acqua: tolto da questa, non può respirare[13]. Dunque il marxismo sarebbe nato a un parto con Adam Smith e Ricardo, e ne condividerebbe certe istanze di fondo (penuria originaria ecc.).

Più avanti, con l’ausilio della Storia di Elsa Morante – in pagine che sembrano quasi più una rivendicazione di quel romanzo che l’elaborazione attraverso di esso di un tratto di pensiero[14] – Godani si sbarazza della Storia, incapace di dar conto dei felici “divenire” rappresentati soprattutto dal personaggio di Useppe. E qui scatterebbe il dubbio, sempre pronto del resto in questi casi, e cioè: di che Storia o storia stiamo parlando? Non certo di quella dell’ultimo Benjamin, ad esempio[15], di cui peraltro Godani si serve eccome, in generale, meritevolmente recuperando e rileggendo originalmente alcuni testi meno noti del filosofo berlinese, ad es. Sulla vita degli studenti e altri, v. infra.

Più avanti l’autore ritorna sul problema, analizzando il marxismo ‘dichiarato’ da Deleuze e Guattari, cui egli non crede, se non come critica, appunto, del Capitalismo (il che comunque, ci vien da dire, non è poco). Ciò che i due contestano a Marx sarebbe viceversa l’idea che la sua dottrina implica uno sviluppo indeterminato, un accrescimento costante della produzione, esattamente come il suo contraltare capitalista.

Godani dà anche per assodato che il «lavoro vivo» non ha più potenza rivoluzionaria, e la lotta di classe ha perso la sua centralità nella società contemporanea. Il social-comunismo richiederebbe intrinsecamente, data la continua mobilità del capitalismo, di un apparato di stabilizzazione: quello di Stato[16]. Ciò porterebbe a due modelli, esemplificati dal consolidamento di un capitalismo appunto di Stato (Stalin et similia) o il lento scioglimento e annullamento di formazioni quali il PCI italiano.

Gli agenti di una potenzialità rivoluzionaria come li vagheggia Godani non si pongono contro la logica del capitale, ma fuori. Non accettano i termini del gioco, il suo piano di consistenza. E ciò anche se apparentemente fanno una vita più o meno ‘normale’ (non si tratta, ancora una volta, di scimmiottare gli outcasts). A porre scacco al capitale non varrà lo psicotico fascista, macchinetta da guerra sempre ricaptata dal capitalista a sua protezione, né il marxista nevrotico: ma bensì lo «schizo» (altro personaggio filosofico-psicanalitico?) e i suoi simili.

Di sicuro, benché non si abbiano molte notizie certe a riguardo, lo schizo non è depresso.

- Malinconia e depressione: una riflessione (non troppo) laterale

Godani non può che toccare il problema della depressione, «che molti studi considerano da almeno due secoli come la malattia del secolo», e attribuirle «senza dubbio una molteplicità di concause». Su questo, verrebbe da dire, non ci piove. A livello di ipotesi si potrebbe pensare che il concetto di malinconia ‘diffusa’ che Godani prospetta possa aiutare a risolvere un’aporia che, a mio parere, si riscontra ad esempio nel pensiero di un Mark Fisher, tra gli altri[17].

Quest’ultimo, pur avendo scavato a fondo nel problema della depressione (anche per ovvi motivi personali) non ha mai articolato a fondo il nesso che si deve presupporre tra un’eziologia ‘personale’ della depressione (storia familiare, primi anni di vita ecc.) e un’eziologia sociale della medesima (individualismo spinto della società, precariato lavorativo, ecc.).

Naturalmente, Deleuze e Guattari chioserebbero che il romanzo familiare, anche se non edipicamente à trois, è un fatto che coinvolge troppo pochi attanti. Il bambino, fin dai primissimi tempi della sua evoluzione, è preso in una molteplicità, che è quella del suo ambiente[18]. E la questione della pluralità Godani l’ha senz’altro presente anche nella sua critica del desiderio. Esso poteva funzionare se preso in «concatenamenti collettivi» (immagino che l’Autore abbia in mente il Sessantotto[19]). Infatti

Come è ormai noto, per produrre impotenza e inibizione all’azione non c’è bisogno di arrivare a situazioni estreme come la schiavitù o la prigionia; è sufficiente tagliare i nessi che fanno in modo che gli esseri umani siano agenti collettivi, è sufficiente cioè isolare gli individui impedendo loro di far valere una potenza [termine spinoziano, Ndr] comune o di farla valere solo nella forma dimidiata del servizio e dell’obbedienza, come accade per la gran parte del lavoro contemporaneo (qualunque cosa ne dicono i suoi apologeti)[20].

L’ipotesi di una malinconia moderna come declinata da Godani potrebbe fungere da coadiuvante, da emulsionante per così dire (si prenda tutto ciò con beneficio d’inventario) tra queste due dimensioni – i traumi infantili, più o meno ‘fondativi’, ‘generativi’ di nevrosi del bambino, e quelli adulti, legati all’identità, al ruolo e all’inserimento nel mondo sociale, lavorativo ecc. – per saldarli in un’unica, malefica, catena depressiva. Ma non facciamoci travolgere, anche noi, dal pathos dello scacco: il nostro filosofo ha in serbo dei rimedi, come vedremo: e addirittura una «gaia scienza». È un’espressione che anche Lacan usa.

Lo psicanalista francese accusa di lacheté, di viltà morale il depresso nevrotico. E quale sarebbe il suo peccato? Il ne savoir bien dire, non avere il coraggio di dire la verità su sé stesso. A bilanciamento, ma sempre su uno sfondo medievaleggiante (come abbiamo detto, quel peccato era l’acedia) sta un gai savoir che per restare tale, deve limitarsi al gusto della decifrazione, sennò rischia di andare troppo a fondo e trovare ancora il non-senso basico dell’esistenza. Dunque la riflessione lacaniana sulla depressione giunge a uno scacco, perché dove non perviene l’inconscio e si ha il discorso, e «c’è sapere solo di non senso»[21]; dove invece l’inconscio c’è, abbiamo la depressione melanconica.

Una via al gai savoir (e anche la fonte dalla quale Nietzsche trasse l’espressione), come dimostra Agamben in un capitolo di quello che resta forse il suo capolavoro[22] esiste, ed è la joi che mai non fina dei trovatori medievali, il loro circolo-circuito poetico tra amore, fantasma e poesia. Lì sta forse una via d’uscita. Lacan l’aveva intravista.

- Sei

[…] pur non potendo certo diventare una forma di gioia, la melanconia può tuttavia essere cercata, come segno di rivolta contro quello stesso ordine oppressivo. Da Baudelaire agli hikikomori, questa compresenza di passività e rivolta, di tristezza e di conflitto, è caratteristica dell’atteggiamento melanconico[23].

Si potrebbe anche osare di più, volendo, e attribuire alla forza di negazione – certo magari passiva – che la melanconia porta in sé, un valore paradossalmente attivo[24]. E questo è il valore del rifiutarsi, del ‘no’ di chi butta in faccia il proprio dolore, il proprio fallimento, la propria coscienza infelice ai modi di vita, di lavoro e di relazione che compongono il must del neoliberismo, o del capitalismo avanzato che dir si voglia e che stigmatizza quelle condizioni come segni di fallimento e svalorizzazione.

A questo punto mi viene un dubbio. Può essere considerato un MM (Malinconico Moderno) il Bartleby di Melville? In fondo, anche la sua è una ‘protesta’ passiva, anzi involontaria. È probabilmente malinconico, ma sospetto che non sia questo il tratto che lo caratterizza, che lo inchioda a una patologia. E ricordiamoci sempre che lo scrivano si rifiuta, è vero, ma con una formula negativa a propria volta sabotata (I would prefer not to ne è una delle versioni). Forse Bartleby è un eroe diverso, su cui del resto si è riflettuto filosoficamente in alto loco[25].

L’altro carattere ‘positivo’ della malinconia, o meglio la possibilità di farne, in termini lacaniani, un sinthomo – qualcosa che insieme rivela e taglia, stacca dal soggetto la manifestazione nevrotica – è la sua vicinanza alla contemplazione.

A questo punto del libro di Godani, a squarciare le nebbie dialettiche del Narrare o descrivere di Lukács – difensore dei narratori della Storia, smanaccianti coi fatti, cantori dell’individuo agens immerso ‘da protagonista’ nel divenire storico – ecco una linea di luce abbagliante, benignamente pietrificante che si irradia dalla ‘vita immobile’ di Caravaggio e giunge fino all’illuminazione materialistica e panteistica del Sant’Antonio di Flaubert. E ciò passando per l’«estasi» di cui discettano Ulrich e la sorella nell’ultima, misteriosa plaga dell’Uomo senza qualità. ‘Il mondo visto nella sesta giornata della Creazione’ cioè prima che sia creato l’uomo, è ciò che contempla Musil e che ci dovrebbe mostrare il «rovescio della malinconia». Uscire dall’individualismo moderno, dal personalismo religioso, dallo storicismo dialettico sono le condizioni indispensabili per vederlo.

È interessante la contro-analisi che Godani fa di un sogno malinconico riferito dallo psicologo Frédéric Lambotte. La paziente si trova in un teatro illuminato in cui può vedere tutto. Essa si sente estranea alla recita, di cui vede la falsità, ma anche dalla generale macchinazione teatrale del regista e dei tecnici. L’autore attrae la nostra attenzione sul carattere panottico del sogno: ella, certo, viene confermata radicalmente nella sua esclusione dal mondo, ma può vederlo per intero, nelle sue connessioni di tutto con tutto. (Un perfetto colpo anti-edipico, peraltro: se la teatralità è una dimensione intrinseca a quella costruzione mitico-psicanalitica).

Un po’ di gloriosa luce è anche quella che proietta sullo schermo, è il caso di dirlo, il cinema Neorealista italiano nell’interpretazione, questa volta, del Gilles ‘cinefilosofico’: sulla passività ostinata, senza illusioni, di un popolo che formò la vera base della Resistenza italiana. Quel cinema, dal punto di vista tecnico, mirò alla creazione di un’immagine piena, non documentaria né metaforica, ma tale da rendere personaggio e spettatore veggenti o visionari. E la luce è poi quella delle giornate di Tournier, «ancorate come barche in rada»: ci si permetta questa sovrapposizione montaliana al tempo “sprogettato” del nuovo Robinson in Venerdi o il limbo del pacifico.

Sulla scorta poi dell’‘autonalisi’ di Spinoza[26] si addita al nevrotico la crepa che talvolta si manifesterebbe in ogni dolore e attraverso la quale può filtrare la luce di un’ipotetica guarigione. Essa è il «risultato di una decisione», presa la quale il mondo gli apparirà già da sempre «salvo» e il proprio «non essere che una cosa tra le cose» una fonte di consolazione.

Si ricorderà però che proprio la decisione è il locus desperationis del depresso[27].

Ma il depresso non si sovrappone (completamente) alla silhouette del malinconico, ci rimbeccherebbe Godani. E così sia.

- Ricordi di un lettore di uno spinoziano

Mai come nella parte finale del libro l’autore si conferma buon allievo di Spinoza, oltre a confermare come l’opera di rilancio del filosofo olandese da parte del solito Deleuze sia stata una delle operazioni filosofiche veramente ‘magistrali’ nel secolo scorso: e ora se ne raccolgono i frutti. Baruch rappresenta il filo conduttore attraverso il quale Godani intreccia l’idea benjaminiana di bene ‘inappropriabile’ («la società si presenta come un bene comune che precede e dissolve il carattere di possesso di ogni singolo bene fugace e appropriabile. Per questo manca il suo indirizzo ogni teoria socialista o comunista che miri soltanto a una equa distribuzione dei beni, perché si tratterebbe pur sempre di un “ordine del possesso”[28]»; è l’Amor Dei Intellectualis spinoziano che lo aiuta a illuminare la complessa dinamica di esposizione/nascondimento dell’«indistruttibile» che Kafka intreccia negli Aforismi di Zurau[29], così come la a prima vista sconcertante affermazione di Benjamin secondo cui «la porta della giustizia è lo studio» (Frammento teologico-politico).

Uno studio che «non può essere un’attività formale, fredda, disinteressata, giacché esso soltanto produce in noi una gioia attiva che ci sottrae al gorgo delle passioni e consente quella che Spinoza chiama acquescientia in se ipsum»[30]. Attraverso l’immaginazione spinoziana, quella che vede le cose solamente in modo finito e staccato tra loro, Godani interpreta l’insensatezza percepita da Roquentin nella Nausea, uno dei suoi punti di partenza. La razionalità è il secondo genere di conoscenza, quello che vede i legami comuni, e dunque atemporali, tra le cose. Il terzo genere di conoscenza fa sì che

le cose non ci appaiano più come […] individui eslege che emergono in maniera effimera dal nulla che li circonda, ma si presentano come parti dell’intera natura. La natura, se seguiamo Spinoza, non è un arcipelago di isole emerse a caso dall’oceano del non-essere, ma è una sostanza, un tutto articolato, di cui le singole cose sono le parti. Questo tutto che è la Natura, che è anche Dio, ha due caratteristiche fondamentali: è necessario ed eterno[31].

Alla luce dell’amore intellettuale del Deus sive Natura Godani rilegge anche una molto suggestiva triangolazione letteraria tra Keats, Borges e Schopenhauer[32]. Visto sotto la luce di questa terza e suprema specie di conoscenza, il canto della rondine della lirica di Keats non è effimero, e nemmeno si ripete in quanto se ne riconosce l’archetipo, l’idea platonica (soluzione Schopenhauer). Prendendo sul serio il dubbio di Borges, quella precisa rondine, nella sua individualità, ha già cantato e canterà nell’eternità ininterrotta delle cose: è una «rondine-formula», dice Godani con bella invenzione che dà a quel piccolo essere (‘piccola forma’) la consistenza degli enti matematici e logici.

Si capisce che, anche per una nuova generazione politica – per la quale non si danno ovviamente ricette certe – l’autore auspicherebbe una «educazione spinoziana», così come Sul piacere che manca aveva con sottile ironia preconizzato il formarsi di comunità neo-epicuree lungo il Mediterraneo. Non possiamo che aderire al suo presunto auspicio, in questi tempi così calamitosi per lo studio, la conoscenza e la contemplazione, fuori e dentro le istituzioni accademiche[33].

- Dialoghi

Con chi dialoga o può dialogare questo libro, oltre ai malinconici di sinistra in cerca di panacee? È facile, scolasticamente facile, sentirvi consonanze con altre ‘filosofie dell’essere’ o neo-parmenidee che dir si voglia, che l’autore però non chiama in causa sia per formazione filosofica sia, probabilmente, per ragioni politiche. Del resto, non crediamo che quelle filosofie, né i loro fautori che ancora vedano «il dolce lome», siano molto disposte al dialogo. Piuttosto i movimenti di pensiero ‘dell’Antropocene’, per quanto quasi impossibilitati a stabilizzarsi e acquisire continuità dal continuo ‘rilancio’ che le potenze mondiali operano sulla bilancia della catastrofe ambientale, che nel frattempo viene sempre meglio studiata, conosciuta, ecc. Piuttosto, e pour cause viene da dire, il libro dialoga con l’arte: e soprattutto, in letteratura, con una certa ‘scuola dello sguardo’ che si dirama dal nouveau roman francese fino a Francis Ponge, e da questo a esperienze soprattutto poetiche contemporanee, anche italiane, di ‘descrizione del mondo’.

Inoltre, il libro di Godani può dialogare con alcune proposte teoriche che hanno cercato prospettive politiche di liberazione proprio nella poesia, ad esempio nel saggio di Italo Testa Autorizzare la speranza. Solo una citazione tra le tante possibili:

Materia sognante. Come pensare un materialismo poetico per cui quest’indifferenza abbia un valore e contenga possibilità vitali, non solo estetiche? Se torniamo col pensiero tradizionale della natura, ci rendiamo conto che essa possiede sì la possibilità della violenza e del dolore, e di un ordine del mondo indifferente ai nostri scopi, ma anche del suo contrario; ché anche la dimensione del bene, e del giusto, è un modo, per quanto fragile, di manifestazione, emerso a un certo punto sul palcoscenico della physis[34].

Le connessioni col cinema, già energicamente sottolineate da Godani stesso, potrebbero rivelarsi una traccia assai feconda di sviluppo, ma forse troppo per essere seguita in questo luogo. A questo proposito vorrei solo ricordare un’ipotesi, appunto, che collega De Martino al cinema. L’ha formulata Carlo Ginzburg, riflettendo sulle radici anche biografiche del lavoro sulle apocalissi culturali. Esso secondo lo storico sarebbe stato ispirato anche, grazie alla mediazione del filosofo Enzo Paci, dal film l’Eclisse di Michelangelo Antonioni, soprattutto dal perturbante finale ‘senza attori’ in cui il fenomeno astronomico assume, nelle inquadrature di edifici, strade vuote, titoli di giornali occhieggianti al pericolo atomico, risonanze da vera e propria fine del mondo. L’articolo, peraltro, sembra pienamente dare ragione a Godani, se conclude «Crisi della presenza e fine del mondo: due facce della stessa esperienza emotiva ed intellettuale»[35].

La citazione precedente, però, tratta dall’edizione del 1974, sembrava piuttosto segnare una tensione tra le dimensioni individuale e universale dell’esperienza in questione: «Due antinomici terrori governano l’epoca in cui viviamo: quello di “perdere il mondo” e quello di “essere perduti nel mondo”»[36].

In effetti il pericolo nucleare aveva all’epoca segnato un effetto di emergenza che appare simile ai giorni in cui viviamo, in cui le nostre personali angosce e quelle di un mondo in sempre imminente pericolo di finire non si armonizzano, nemmeno nella negatività del pessimismo: l’antitesi rimane divaricata, così che sentiamo di chiederci, a posteriori, se il persistere della melanconia godaniana non si riveli, quale appunto ogni formazione nevrotica, quasi una forma di paradossale difesa[37].

NOTE

[1] Cfr. Paolo Godani, Il piacere che manca, Etica del desiderio e spirito del capitalismo, Roma, DeriveApprodi, 2019; Id., Il corpo e il cosmo. Per una archeologia della persona, Macerata, Neri Pozza, 2021.

[2] Le malattie, com’è noto, cambiano, o meglio cambiano le epistemi che ne riconoscono e organizzano i sintomi.

[3] Ma v. infra, paragrafo 5.

[4] E. De Martino, La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali, nuova ed. a c. di G. Charufy, D. Fabre e M. Massenzio, Torino, Einaudi, 2019; Id., Morte e pianto rituale. Dal lamento funebre antico al pianto di Maria, a c. di M. Massenzio, Torino, Einaudi, 2021.

[5] Ma ricordiamoci anche che Leopardi dichiarava: Non è proprio di questi tempi altra poesia che la malinconica, Zibaldone, n. 2364, in Id., Zibaldone, Milano, Mondadori, II, p. 2526.

[6] Cfr. P. Godani, Melanconia e fine del mondo, Milano, Feltrinelli, 2025, p. 120.

[7] Pure, l’equivoco poteva forse scattare, facendo sospettare qualche problema metodologico.

[8] Sul quale egli ha scritto anche una monografia, cfr. P. Godani, Deleuze, Roma, Carocci, 2009.

[9] E ricordiamoci di quel manifesto medico eccezionale, che definirei anti-nichilista, il dolcissimo Dr. Semmelweis che fu oggetto della tesi di laurea in medicina di Céline.

[10] Per chi voglia invece oggi farsi ‘un corpo non fascista’ si può rivolgere a Rocco Ronchi, Come fare. Per una resistenza filosofica, Milano, Feltrinelli, 2012.

[11] Che schedò anche l’inverosimile necrofilia dei racconti di Charles Maurras.

[12] Giorgio Agamben, Quel che resta di Auschwitz. L’archivio e il testimone. Homo sacer III, Torino, Bollati Boringhieri, 1998, pp. 37-80 (e passim).

[13] Michel Foucault, Le parole e le cose, Milano, Rizzoli, 1967, pp. 283-284.

[14] Non voglio entrare nell’inveterata polemica. Mi metto tranquillamente da solo nell’angolo degli Infelici Molti.

[15] Penso ad esempio all’idea di immagine dialettica ‘in stato di immobilità’ (abbozzata in Passagenwerk). A essere onesti però Godani cita le Tesi sul concetto di storia in un passo abbastanza capitale (cfr. Godani, Malinconia cit., p. 188).

[16] A questo proposito, l’ipotesi trokista non è presa in considerazione.

[17] Possiamo prendere ad esempio il noto M. Fischer, Realismo capitalista, Roma, Nero, 2017.

[18] Ma il loro exemplum era il Presidente Schreber, cresciuto fin da piccolo in un ambiente carcerario: non credo che questo possa valere come paradigma collettivo, il che non toglie nulla, a mio parere, alla loro critica del «teatrino» edipico del freudianesimo ortodosso.

[19] Rocco Ronchi, altro pensatore deleuziano o post-deleuziano, indica nel Sessantotto un carattere di Evento (cfr. l’introduzione alla sua bella monografia su Deleuze per Feltrinelli “Eredi” diretta da M. Recalcati).

[20] Godani, Malinconia cit., p. 119.

[21] Letto in ivi, p. 197.

[22] G. Agamben, Stanze. La parola e il fantasma nella letteratura occidentale, Einaudi, Torino, 1975.

[23] Ivi, pp. 120-121.

[24] Sarebbe questa la tesi, ridotta all’osso, di George Edmondson e Klaus Mladek, A politics of Melancholia. From Plato to Arendt, Princeton University Press, 2024. Dove però, non sarà sfuggito al lettore attento, viene recuperata la grafia antica, latineggiante del termine.

[25] Gilles Deleuze, Giorgio Agamben, Bartleby La formula della creazione, Macerata, Quodlibet, 1993.

[26] De emendatione intellecti, 1677.

[27] A puro titolo documentario, rimando a Gli innesti di un impoetico. Sul Poema osceno di Ottiero Ottieri, in: «Ticontre. Teoria Testo Traduzione», n. 5 (2016).

[28] P. Godani, Malinconia cit., p. 184.

[29] Rimandiamo al lettore la densissima ermeneutica degli Aforismi di Zurau di Kafka che Godani compie verso la fine del libro. Darne un riassunto non servirebbe a nulla.

[30] P. Godani, Malinconia cit., p. 195.

[31] Godani, Malinconia cit., p. 199.

[32] Ivi, pp. 190-194.

[33] Le università erano sì i luoghi di custodia ‘molari’ di quel sapere umanistico in senso deleterio di cui parla Godani, ma anche luoghi in cui talvolta si è potuta dare, in passato, l’esperienza di una ricerca ‘pura’, non astralmente lontana da quella sospensione del possesso, del lavoro, dell’azione passionale che deve esserne premessa. O si tratterà forse di un mito?

[34] Italo Testa, Autorizzare la speranza. Giustizia poetica e futuro radicale, Novara, Interlinea, 2023.

[35] Carlo Ginzburg, Verso «La fine del mondo». Sull’ultimo progetto di De Martino, in Id., La lettera uccide, Milano, Adelphi, 2021, p. 211.

[36] Ernesto de Martino. La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali, a c. di C. Gallini, Torino, Einaudi, 1977, p. 475. Il pensiero contiene un cataloghetto ancora in parte valido dei vari tipi di ‘apocalittico’.

[37] Anche si potrebbe registrare una specie di ‘perdita dell’aura’ della fine del mondo: l’apocalisse atomica poteva ancora mantenere infatti un certo fascino prometeico-faustiano proprio dell’essere superiore che perisce per aver scoperto il fuoco intimo, il segreto del mondo. L’apocalisse ‘ambientale’ ci scorona del tutto, mettendo in luce soltanto una specie che perisce per avidità e stupidità, per non aver avuto cura del Mondo, ormai ‘ridotto’ a pianeta. Anche questo fa parte di un trauma antiumanistico che la situazione attuale ci fa vivere: ma dal quale, anche grazie al libro di Godani, possiamo imparare.

*

Immagine: Le Tasse en prison visité par Montaigne di Fleury François Richard