di Michele Mari

![]()

Io penso che una scienza nuova nascerà un giorno, non una scienza della

vista, ma delle visioni, che spieghi i sogni, le immagini, le apparizioni,

gl’incantesimi della pupilla e della memoria con la stessa precisione con

cui le leggi della riflessione e della rifrazione, e le ultime teorie sulla natura

della luce, rendono conto ormai della magia degli apparecchi naturali

Leonardo Sinisgalli, Furor mathematicus

L’idea mi venne a teatro, una ventina di anni fa. Era l’ultima sera in cui il grande Kean prestava il suo corpo e la sua voce ad Amleto, e io ero giunto a Londra quel giorno stesso per vederlo e ascoltarlo. Seduto nel mio palco, in compagnia di una dama di cui per discrezione non farò il nome, assistetti alla rappresentazione come in trance, tanto quell’uomo sapeva soggiogare gli spettatori in virtù del suo straordinario magnetismo. Tuttavia arrivò l’attimo – un attimo destinato a cambiare la mia vita per sempre – in cui fui bruscamente richiamato alla realtà. Fu all’inizio del quinto atto, quando il principe di Danimarca rivolge a Orazio quelle tremende e dolcissime parole sul teschio di Yorick, sulle labbra che avevano pronunciato un’infinità di motti e di scherzi, e che lui da bambino aveva baciato innumerevoli volte, e che erano state proprio lì, su quel punto del teschio, fu in quel precisissimo istante – «Here hung those lips that I have kissed I know not how oft» – che ebbi la netta sensazione che Amleto, voglio dire Kean, stesse guardando dritto verso di me, anzi che il suo sguardo cercasse il mio, intercettandolo e ricacciandolo indietro, come a voler invertire il nostro rapporto, o meglio come se in quel momento, nel palco, io fossi lo spettacolo, e lui, sulla scena, lo spettatore.

Non ci volle molto perché quella sensazione si trasformasse in intuizione, e l’intuizione in progetto. Il resto è noto: in capo a un anno avevo sottoposto i miei disegni ai gabinetti di giustizia di tutte le corti d’Europa, e quattro anni dopo, nell’isolotto di Santo Stefano, presso all’isola di Ventotene, veniva inaugurato l’edificio che tutto il mondo conosce con il nome di Panopticon. Sì, perché l’imponderabile capriccio che regola le cose umane aveva stabilito che le mie idee non venissero raccolte né dalla Francia dei Lumi e della Rivoluzione né dalla mia bella e civile Inghilterra, bensì dalla malfamata dinastia dei Borboni, alla cui signoria sottostavano appunto quelle isole.

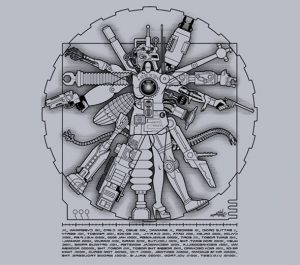

Così oggi io, l’Ispettore, siedo al centro, e guardo. Tutt’intorno a me, alla distanza di un raggio di cinquanta metri, gira la circonferenza di un edificio formato da tre ordini di logge; ogni loggia si articola in trentatre celle: gli assassini in basso, i pazzi in mezzo, e i politici in alto, per un totale di novantanove reclusi. Dal mio scranno girevole li tengo tutti sotto controllo, e poiché li spio da una feritoia continua, nessuno di loro può sapere quando io sia di vedetta, né in quale preciso momento il mio sguardo sia orientato verso di lui. Questo incute in ognuno di loro l’idea di essere visto ininterrottamente, ciò che inibendolo e paralizzandolo ne fa un detenuto ideale. Ideale, voglio dire, al punto da trasformarsi nel proprio custode, poiché interiorizzando il mio sguardo ha finito con il sentirsi guardato in continuità da se stesso.

La guardia, il guardiano, è chi guarda: se solo l’uomo avesse un po’ più di coscienza etimologica, quanti inconvenienti si eviterebbero! Anche la cura delle anime si riduce a una questione ottica: chi ne dubitasse, si soffermi a ragionare sul significato della parola episcopo. Di più: non è forse ormai un luogo comune affermare che prevenire è meglio che punire? Ebbene, sfido chiunque a prevenire senza un’adeguata previsione; e prevedere il male non significa contemplarlo al di sotto delle apparenze, cioè, letteralmente, sospettarlo? Uno spirito contraddittorio potrà obiettare che, in relazione a uomini che la società ha definitivamente esiliato dal proprio cospetto, queste affermazioni non hanno senso: ricorderò allora che, a differenza dell’inferno di Dio, l’inferno degli uomini non impedisce al peccatore di reiterare il proprio peccato, sicché è statisticamente probabile che anche in prigione l’assassino ucciderà, il ladro ruberà, il sodomita peccherà contro la natura, quando non vogliano scambiarsi i ruoli e le competenze. Dunque, signori, è tutto molto semplice: i detenuti siano lo spettacolo, il carcere una sinossi, e l’intero corpo di guardia si riduca a una sola persona: un voyeur. Non siamo forse stati educati a sufficienza, quando da bambini venivamo ammoniti a non peccare perché – risento ancora la voce del parroco – «Dio ti vede»? Un occhio inscritto in un triangolo, ecco la religione; un occhio inscritto in un cerchio, ecco la riforma carceraria.

Un complesso sistema di tubazioni a raggera mi porta anche i suoni: basta che io tolga l’opercolo a uno dei novantanove ugelli che si affacciano alla mia specola per sentire le bestemmie e le preghiere di ognuno, il suo pianto, un tamburellare di dita, un colpo di tosse: per questo dopo qualche mese di detenzione i prigionieri più pavidi divengono pressoché muti, mentre i più facinorosi si abbandonano a ogni sorta di violenza verbale con accresciuto spirito di rivalsa. C’è stato un tempo in cui mi divertivo a provocare i primi e a minacciare i secondi, come un direttore d’orchestra che diriga i suoi strumentisti; ora, da tempo, lascio che ognuno segua la propria indole; una subdola sazietà si è da tempo impossessata di me, e l’unico modo per combatterla, o meglio per ritardarla, è stato escogitare sempre nuove migliorie al mio sistema. Per esempio ho fatto ricoprire la mia torretta di specchi (trentatre lastre che la sfaccettano come un diamante), in modo che guardando verso di essa ogni detenuto trovi la propria sagoma in miniatura, edificante memento della propria impotenza e della mia autorità. Ho aggiunto raggere che rendono la pianta dell’edificio simile a un fiore, aggetti che impediscono la vista laterale, gronde e balaustre che riducono la prospettiva al suo fuoco, e quel fuoco è quella piccola sagoma su quella piccola porzione di specchio. Finalmente, ho disposto la copertura dell’arengo, eliminando con la vista del cielo la speranza in un mondo migliore: infatti, come potremmo ancora dirci illuminati, se non instillassimo nella parte peggiore della società l’idea che i conti si regolano qui, su questa terra? Meno i prigionieri vedranno, più in proporzione crescerà il mio sguardo, come quello dell’orbo nel paese dei ciechi, ciò che ancora una volta conferma la nostra più radicata convinzione: non essere l’ottica se non una forma di filosofia (del resto, altrimenti, perché useremmo termini come speculare o riflettere?). Io, l’Ispettore, sono ad un tempo il legislatore e il sapiente, il sacerdote e il ministro; vedendo tutti so tutto, e in quanto onnisciente sono Dio. Il Dio di Santo Stefano, a un tiro di schioppo da Ventotene, nello sparuto arcipelago delle Isole Pontine, regno di sua maestà il Borbone. Panossi, sinossi… pansinossi, sinpanossi… sin-simpa-panossi… vedente ma non evidente, per niente… speculatore catafratto di spicchi di specchi, al centro di una corolla di trentatré petali, e poi trentatré e trentatré, come nella visione del sommo Dante, e io l’uno da cui tutto promana, o il cento che tutto completa, origine e fine, senso ultimo e primo…

Non più visto da tempo immemorabile, non ho più viso: se mi imbattessi in me stesso, non mi riconoscerei. Sono arretrato in me fino a perdere i miei contorni: nemmeno dei miei occhi ho coscienza, perché tutto è rappresentazione mentale, sovranamente libera dai sensi. Loro, i novantanove reietti, sono in me, inscritti nella mia entelechia come larve oniriche, pallide modulazioni dell’essere. Compresenti, tutti, al completo, oh quanto vorrei liberarmene! Rimanere solo con me stesso, almeno un istante, o Signore! O Borbone! O Jeremy Bentham! Aiutatemi! La ruota si è messa a girare, le celle vorticano come in una giostra, giro su me stesso per seguirne il moto e isolarle ma vanno troppo veloci, trascorrono l’una nell’altra in un’unica scia, tre scie sovrapposte come gli anelli di Saturno, e Saturno dunque son io, il pianeta dei melanconici e dei dissennati, il perno, d’inverno… del nostro discontento, l’inverno… o l’inferno, più interno… dove in asse con le celle fuggitive mi volvo, m’avvito su me stesso come una trivella intesa all’abisso, quello che ecco, adesso intuisco, io vedo, lo vedo! Laggiù, dove i miei novantanove compagni mi trascinano con il loro peso, nello sprofondo, dove è tale l’orrore che lo sguardo non regge, ma io sono l’Ispettore, e vedo… e vedo… e vedo. Vedo quello che non avrei mai voluto vedere.

E vedo che quello mi vede, e io sono suo.

Ventotene, 27 giugno 2014

(Il racconto è stato pubblicato in L’isola delle storie, ed. Ultima spiaggia, 2014)

***

Nota al racconto

di Antonella Falco

Il Panopticon è una struttura architettonica, adibita a carcere, ideata dal filosofo e giurista inglese Jeremy Bentham nella seconda metà del XVIII secolo. Tale edificio presenta una pianta circolare nell’ambito della quale sono disposte le celle dei detenuti, munite tutte di due finestre, una rivolta verso l’esterno, per far entrare la luce, e l’altra verso l’interno, in direzione di una torre centrale nella quale siede il sorvegliante. Caratteristica peculiare di questa tipologia di carcere è che al recluso non è mai dato di sapere quando e se sia sottoposto a sorveglianza, avendo il custode la potenziale facoltà di osservare tutti nello stesso momento. Proprio dall’impossibilità, per il detenuto, di stabilire quando e se sia effettivamente osservato e dalla consapevolezza della potenziale onniscienza visiva del guardiano deriverebbe secondo Bentham una sorta di interiorizzazione della disciplina: il mantenimento dell’ordine, l’ottemperanza delle regole e la docilità di comportamento diverrebbero per il recluso un atto pressoché automatico. L’Idea del Panopticon risale al 1791 (o meglio al 1791 risale la pubblicazione di Panopticon o la casa d’ispezione, scritto però nel 1786) e trova una delle sue prime applicazioni pratiche nel 1795, allorché il governo borbonico ordina la costruzione del carcere di Santo Stefano, sull’omonimo isolotto dell’arcipelago Pontino. Nel corso degli anni questa struttura – l’unica in Italia ad ispirarsi compiutamente ai principi architettonici dettati da Bentham – ha ospitato non solo detenuti comuni ma anche dissidenti politici, accogliendo tanto i rivoluzionari dei moti del 1799 e del 1848 (tra questi Silvio Spaventa e Luigi Settembrini) quanto gli oppositori di Mussolini durante il ventennio fascista (nota è la detenzione di Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi e del futuro Presidente della Repubblica Sandro Pertini). Terminato il secondo conflitto mondiale il carcere torna ad accogliere criminali comuni per poi essere definitivamente dismesso nel 1965.

Contigua a quella di Santo Stefano è l’isola di Ventotene che ormai da quattro anni ospita il festival letterario Gita al faro: un drappello di scrittori e scrittrici approda su quello stretto lembo di terra che negli anni Quaranta vide nascere il primo manifesto di un’Europa libera e unita e vi trascorre una settimana, fra presentazioni di libri, laboratori di scrittura per i piccoli lettori e passeggiate alla scoperta del patrimonio paesaggistico, artistico culturale e storico dell’isola. Il festival si conclude con due serate di reading durante le quali gli scrittori leggono al pubblico i racconti inediti che hanno scritto durante il loro soggiorno, racconti ispirati all’isola e dall’isola.

Nel giugno del 2014 Michele Mari è tra gli autori partecipanti alla terza edizione del festival e il suo racconto, Panopticon, nasce appunto dalle suggestioni di una gita al carcere di Santo Stefano compiuta durante quella settimana.

In Panopticon Mari descrive in modo accurato la conformazione architettonica del “carcere veditutto”, sottolineando come lo sguardo potenzialmente ininterrotto del sorvegliante trasformi ciascun prigioniero in un «detenuto ideale»: «Ideale, voglio dire, al punto da trasformarsi nel proprio custode, poiché interiorizzando il mio sguardo ha finito con il sentirsi guardato in continuità da se stesso», così si esprime l’Ispettore, incline ad abbandonarsi a sottili riflessioni sulla natura del proprio ruolo e a discettare di questioni etimologiche: «La guardia, il guardiano, è chi guarda: se solo l’uomo avesse un po’ più di coscienza etimologica, quanti inconvenienti si eviterebbero! Anche la cura delle anime si riduce a una questione di ottica: chi ne dubitasse, si soffermi a ragionare sul significato della parola episcopo».

Un Ispettore compiaciuto del proprio ruolo e consapevole delle implicazioni voyeuristiche che esso comporta – «i detenuti siano lo spettacolo, il carcere una sinossi, e l’intero corpo di guardia si riduca a una sola persona: un voyeur» – e non immune alla tentazione di cedere al gioco sadico del gatto col topo, padroneggiando abilmente gli strumenti che la nuova tipologia di carcere mette a disposizione, come ad esempio il rudimentale telefono, costituito da «un complesso sistema di tubazioni a raggera» in grado di far arrivare all’orecchio del sorvegliante i pianti o le imprecazioni dei prigionieri, ma anche di farlo comunicare con loro, rendendo, attraverso provocazioni e minacce, ancora più incombente e onnipervasiva la propria presenza.

È interessante notare come lo stesso Bentham, non pago di aver progettato questo ampio apparato carcerario, abbia proposto a più riprese e con zelo a dir poco sospetto, di esserne anche il primo sorvegliante. Altro aspetto da non sottovalutare è che la torretta centrale, oltre ad essere la sede del custode, è aperta anche ad altri eventuali visitatori, non solo parenti di detenuti ma anche semplici curiosi. La rete voyeuristica ideata da Bentham è dunque molto più larga di quanto si possa immaginare in un primo momento e nella mente del filosofo utilitarista inglese può trovare applicazioni anche al di fuori del sistema carcerario. Infatti il panopticon si presta a divenire modello ideale di altre strutture atte a tenere sotto controllo un gran numero di persone entro uno spazio delimitato, quali ad esempio, ospizi, ospedali, manicomi, orfanotrofi e fabbriche.

Mediante il suo panopticon Bentham ha concepito una nuova forma di dominio dell’uomo sull’uomo, raffinata e moderna, che Michel Foucault, nel suo saggio Sorvegliare e punire, individua come paradigma del potere nell’ambito della società contemporanea, un potere che non incombe più dall’alto ma pervade il tessuto sociale dall’interno ramificandosi in esso e creando una fitta rete di correlazioni.

Ma come modello di un potere invisibile il panopticon oltre a far proseliti nel futuro – si pensi al Grande Fratello orwelliano – presenta delle attinenze anche con un mito dell’antichità, ossia il noto episodio dell’Anello di Gige che Platone nel secondo libro della Repubblica mette in bocca al personaggio di Glaucone. Secondo questo mito Gige, pastore al servizio del re di Lidia Candaule, trova in una voragine apertasi in seguito a un terremoto, un gigantesco cavallo di bronzo contenente il cadavere di un guerriero con al dito un bellissimo e prezioso anello. Gige se ne impadronisce e indossandolo scopre casualmente che girando il castone verso l’interno della mano l’anello conferisce a chi lo porta la facoltà di diventare invisibile, effetto che scompare semplicemente rigirando il castone. È proprio usando il potere dell’anello che Gige riesce a sedurre la regina e, con il suo aiuto, a uccidere Candaule, prendendone il posto. Nel dialogo platonico, Glaucone menziona il mito di Gige per dimostrare che nessun uomo, sebbene virtuoso, può resistere alla tentazione di compiere il male, se ha la garanzia di non essere visto dagli altri. Dunque la condotta morale non sarebbe che una costruzione della società, un vincolo che l’essere umano rispetta per il timore di incorrere in sanzioni e castighi. Ma se questi scompaiono, perché nessuno può vedere l’azione riprovevole, allora anche la morale viene meno. Secondo Glaucone, se questo anello venisse dato a due uomini, uno virtuoso e l’altro empio, questi, non più condizionati dall’obbligo di dover rendere conto delle proprie azioni, si comporterebbero allo stesso modo, perseguendo il proprio utile a spregio delle leggi della comunità.

A ben vedere la riforma carceraria di Bentham non fa altro che prendere tale principio e mutarlo di prospettiva: trovarsi incessantemente sotto lo sguardo invisibile di un sorvegliante è un deterrente che non solo costringe a non trasgredire le leggi ma addirittura cancella il pensiero stesso di volerlo fare. Concetto che Mari esprime nel suo racconto in una perfetta sintesi iconografica: «Non siamo forse stati educati a sufficienza, quando da bambini venivamo ammoniti a non peccare perché – risento ancora la voce del parroco – “Dio ti vede”? Un occhio inscritto in un triangolo, ecco la religione; un occhio inscritto in un cerchio, ecco la riforma carceraria».

Se si osserva dall’alto il carcere di Santo Stefano, ci si accorge che la sua forma a ferro di cavallo ne fa un panopticon perfetto e che il panopticon altro non è che un anfiteatro: «la circonferenza di un edificio formato da tre ordini di logge» può infatti idealmente tradursi in una serie di palchi che si affacciano tutti sulla stessa scena, ma nella dialettica infinita del vedere e dell’essere visti il gioco ottico si inverte e la rappresentazione del castigo e del controllo si sposta all’interno delle singole celle. Ogni cella, un piccolo teatro. Ogni detenuto, un attore che recita il proprio personale dramma. Non è un caso che Mari inizi il suo racconto collocando proprio in un teatro l’istante preciso in cui nella mente di Bentham sia balenata l’intuizione folgorante del panopticon: «l’idea mi venne a teatro, una ventina d’anni fa. […] Ebbi la netta sensazione che Amleto, voglio dire Kean, stesse guardando dritto verso di me, anzi che il suo sguardo cercasse il mio, intercettandolo e ricacciandolo indietro, come a voler invertire il nostro rapporto, o meglio come se in quel momento, nel palco, io fossi lo spettacolo, e lui, sulla scena, lo spettatore». Ma nel racconto di Mari quella che va in scena non è soltanto la punizione dei condannati ma anche, e soprattutto, l’ossessione del carceriere.

L’inconscio piacere perverso, a metà strada tra voyeurismo e sadismo, che deve aver ispirato Bentham e che Mari trasfonde nel protagonista del suo racconto si fa infatti accanimento e trascina il sorvegliante in una spirale di follia allucinata e fantasmatica fino a tradursi in una vera e propria discesa agli inferi.

Il finale di questo racconto – uno dei più efficaci che Mari abbia scritto – è di grande potenza immaginifica e mostra il sorvegliante soccombere al proprio stesso potere, sopraffatto dalla medesima ossessione di sopraffare gli altri spiandoli. Nel vorticoso delirio che ne consegue, la scena che si apre davanti agli occhi dell’Ispettore – e per conseguenza del lettore – è un possente affresco dantesco: le celle divengono gironi infernali rapiti in un turbinio incessante e sempre più rapido, in una ridda di immagini che si fanno via via più indistinte e «trascorrono l’una nell’altra in un’unica scia, tre scie sovrapposte come gli anelli di Saturno». È un’implacabile discesa all’inferno, una catabasi senza possibilità di ritorno. Che cosa attenda l’Ispettore laggiù, nell’abisso, Mari non lo dice espressamente ma lo lascia intuire. Eppure la vera domanda è cosa si cela dietro l’essere luciferino che attende il sorvegliante nello sprofondo? Non è forse la sua stessa follia, contemplata nell’atto preciso di compiersi? «L’istante in cui la mente delirante piomba per sempre nel buio», scrive Mari in un’altra sua opera, raccontando un’altra storia, che è pur sempre la storia di un faccia a faccia con l’Altro che abita in noi, il lato folle, oscuro, mostruoso, ossessivo.

Se nella visione di Foucault il panopticon di Bentham è inteso come modello del potere nella società contemporanea, nella visione di Mari è metafora del potere magnetico e perverso che può esercitare un’idea quando questa finisca per radicarsi in modo ossessivo dentro la mente di una persona, fino a pervadere la vita intera e sostituirsi ad essa. In questo racconto, infatti, il dominatore viene dominato dalla sua idea dominante. Essa, divenuta ossessione, innesca un processo di vampirizzazione dell’esistenza che svuotata di tutto si riduce a null’altro che alla reiterazione dell’Idea, libera ormai di contemplare se stessa senza più distrazioni: «Non più visto da tempo immemorabile, non ho più viso: se mi imbattessi in me stesso, non mi riconoscerei. Sono arretrato in me fino a perdere i miei contorni: nemmeno dei miei occhi ho coscienza, perché tutto è rappresentazione mentale, sovranamente libera dai sensi».

di Antonio Russo de Vivo

di Antonio Russo de Vivo