Figure della stasi

di

Agnese Azzarelli

I

L’interno dell’appartamento nel quale venni ricevuto mi parve, ad una prima occhiata, spazio funzionale, emancipato dalle antiche costrizioni: tavolo ribaltabile, scaffalature ed elementi componibili. Spazio ritmato d’una sua logica combinatoria, ove i colori pastello si alternavano al bianco fumo e alle stampe d’autore.

Le Cirque di Seurat… obiettività intellettualistica e purezza formale… Scivolò, d’un tratto, lo sguardo, seguendo la rutilante corsa del cavallo e si abbandonò, stanco, all’atmosfera rarefatta di Une baignade à Asnières. Avrei avuto a che fare con uomo raffinato, non semplice fruitore, né proprietario d’ambiente, ma suo attivo informatore.

“Prego, si accomodi dove meglio crede”.

Il lessico ambiguo dello psicanalista andò ad intaccare il sapiente calcolo che trapelava dalla disposizione degli elementi della sua sala d’attesa. Assunsi, tuttavia, con la volontà di non destabilizzare l’uditorio, gli elementi propri di un setting psicoanalitico, compreso il mio posizionamento su di una scomodissima chaise longue.

Un crittogramma alquanto complesso mi si parava innanzi. Al suo centro l’opera omnia di Sigmund Freud. Alla sua sinistra, incassata nella libreria, una riproduzione fedele di Las Meninas di Velázquez, segno che il sistema di segni era edificato su più livelli e invero prevedeva anche un meta-discorso su se stesso. Alla destra del padre, una minuscola scacchiera color avorio… forse…ma sì – pensai – la chiave d’accesso all’intero sistema.

Mi concentrai sulla scacchiera. Il lessico ambiguo dell’analista mi aveva, nondimeno, concesso d’esser io stesso a dare inizio ai giochi. Quale pedina muovere per prima? Avrei scomodato la sorella! Le relazioni familiari avrebbero rassicurato l’uditorio, invitandolo a procedere indisturbato sul suo proprio terreno.

Ed è così che io e il mio medico curante prendemmo a parlare della mia situazione familiare, situazione tipica, per quanto estranea al problema che mi affliggeva. Madre apprensiva, padre pressoché assente, etc., etc… fino al termine della nostra prima seduta.

Si voltò per aprire la porta dello studio e così congedarmi.

Mi ritrovai, in men di un batter di ciglia, in via Taldeitali, curvo, furtivo, tornai presto ai pensieri che affollavano quelle mie giornate.

Sarebbe stato alquanto arduo persuadere il medico prescelto a considerare emblematica del mio caso la relazione tra Achille e la tartaruga. Zenone e il suo maestro…l’origine dei mali del mondo… e non tanto Eva, come certa misoginia tenta da secoli di dimostrare. Ingenerato e incorruttibile, omogeneo, atemporale, indivisibile e continuo, da ultimo senza fine… che possa andarsene al diavolo l’essere parmenideo! Ciò che più mi tormentava era l’impossibilità di confutarne l’immobilità, ché, una volta ammessa questa eventualità, ogni pensiero ne risultava minato, vacante nell’immensità dischiusasi tra la testuggine e il pelide.

I giorni passavano e anch’io mi feci vincere da una certa disponibilità del medico curante, dichiarando di amare infinitamente la Signorina Y, donna irraggiungibile e che in me altro non creava se non una situazione di stallo, di imbarazzo. Situazione che regolarmente si ripresentava ogniqualvolta l’analista provasse ad entrare nel merito di ciò che poteva esserne stata l’origine, la causa.

Fu così che il medico medico, con la convinzione di esser lui stesso l’artefice di cotanta concezione, venne indotto a pensare che obiettivo non sarebbe stato tanto il raggiungimento dell’irraggiungibile Signorina Y, quanto la creazione di un primo movimento del suo assistito, paralizzato e compreso in una situazione d’inamovibilità.

Gli suggerii uno scambio di posti, convincendolo del fatto che, in tale modo, altro non sarebbe sancita se non la responsabilità dell’assistito nei confronti di se stesso, artefice in ultima istanza della sua guarigione. Le mie parole piacquero al medico curante che, in un primo tempo, intravide in questo capovolgimento di termini, un segno positivo, niente altro che l’inizio di un movimento da parte mia.

Ma ciò a cui l’analista sembrò non badare fu che la destrutturazione del setting terapeutico indusse nelle parti coinvolte un inevitabile capovolgimento di ruoli. Il medico prese a parlare ed io, costretto fino ad ora in una scomoda chaise longue, presi ad annotare le sue osservazioni comodamente seduto su di un’ampia poltrona in pelle.

Ci rivedemmo il tal giorno alla tal ora, secondo l’abituale scansione dei nostri incontri. Esordì l’imputato, domandandomi di poter riavere il suo adorato block notes, strumento indispensabile per il suo quotidiano lavoro. Acconsentii alla richiesta ed ecco ciò che il medico annotò sulle pagine sgualcite del taccuino comune:

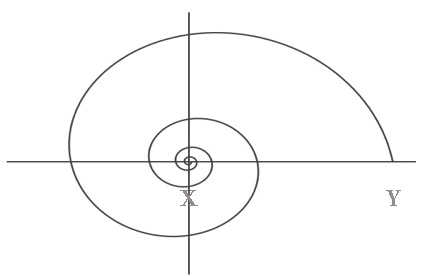

Una spirale aurea che non poté non impressionarmi. Gli chiesi spiegazioni.

“Ebbene – fece questi – immagini di essere la X”.

La posizione del medico curante si chiarì in seguito. Data la necessità d’avviare un movimento in X, sarebbe ricorso ad un’operazione. Avrebbe operato su di una relazione precedente al nostro incontro, relazione passata a cui lui imputava le mie inibizioni. In tale modo, io sarei, secondo quanto prefigurato dal disegno riportato sul block notes, riuscito a raggiungere la Signorina Y.

La spirale disegnata dall’analista mi aveva persuaso. Invero, un disegno spiraliforme richiedeva un ripetuto riavvolgimento su se stesso e un progressivo movimento retrocedente. Non ero sicuro d’esser pronto a ripercorrere la catena causale che mi precedeva, temevo d’essere il prodotto di tale catena; ma, d’altronde, questa pareva, al momento, l’unica possibilità di procedere innanzi.

Strana cosa: avrei dovuto camminare pian piano in una direzione per poter poi trovarmi, d’un colpo, dalla parte opposta. Mi trovavo ad essere nient’altro che il doppio di me stesso.

E così, mentre rimuginavo su questa mia nuova condizione, incontrai, senza averlo preventivato, la Signorina Y, ché questa esiste davvero. Carnagione chiara, chioma raccolta d’un biondo discreto ed occhi vispi, sinceri, forme sinuose, gesticolare vivace e risposta sempre pronta, tagliente. La invitai a prendere quello che sarebbe stato il nostro primo caffè, ma questa non ne volle affatto sapere e avanzò, immersa in chissà quali pensieri, nella direzione opposta, dichiarando d’esser intenta a compiere chissà quali misteriose commissioni.

Da quel giorno precipitai in una tal confusione, ché forse ella si era accompagnata nientemeno che al mio alter ego. Geloso di questi, avrei punto riferito il tutto al mio compagno di disavventure, il caro e fidato analista, residente in via Taldeitali, numero civico 32. Ma la cosa bizzarra fu che quegli che credevo essere un amico, altro non fece se non interessarsi alle avventure e prodezze del mio alter ego.

II

Volantini e manifesti invasero la città recando un invito. “Questa sera al varieté quattro uomini senza volto non ci saranno”.

La platea si assiepò ai lati del palcoscenico su cui sedeva un uomo in bombetta i cui arti parevano esser retti dai fili d’un burattinaio invisibile. Un secondo uomo si scaraventò al limitare della ribalta, tenendo con la mano destra la propria bombetta. Una voce dall’alto: “Hai mai pensato di non essere uno?” Ed ecco che l’uomo tornò a nascondersi dietro le quinte, ma il cappello non ne volle sapere di accompagnarlo. Un terzo uomo sedeva in proscenio tenendo tra le mani le fila della propria bombetta. Un quarto uomo, semplicemente, mancava all’appello.

Avrebbero spaccato il cappello in quattro! Dovevano necessariamente poter disporre di un principio a partire dal quale i loro attori avrebbero potuto muoversi e pervenire, secondo un logico sviluppo, ad una conclusione.

Il drammaturgo ebbe per un attimo l’impressione che la loro scelta di chiamare l’amico filosofo potesse concludersi in un nulla di fatto. Sarebbe ricorso a Godot! Afferrò il bavero di un attore, “Si mette in scena Godot!” gli disse e questi non fece in tempo a raccapezzarsi che venne scaraventato alla ribalta. L’attore non trovò nulla di meglio che esordire con un “…Godot dice che…”. Cercava evidentemente di riportare alla memoria il significato e le linee essenziali del testo, ma immediatamente si rese conto della gaffe a cui si era reso soggetto e non trovò nulla di meglio che concludere in un passaggio dalla terza persona in una prima persona singolare “Salve sono io Godot”.

Si sarebbe messo in scena l’Edipo! Tutto sarebbe andato per il meglio se non che l’attore protagonista dimenticò la parte assegnatagli, invitando un secondo attore a mutare i propri costumi in quelli di Edipo, nella speranza di suggerire negli spettatori uno scambio di ruoli e poter quindi condurre a termine la rappresentazione. A non comprendere lo scambio fu l’attore protagonista. La scena si concluse in un confronto tra Edipo e il suo doppio.

Data la complessità del pervenire ad un principio, avrebbero preso le mosse dalla conclusione. La conclusione avrebbe indossato i costumi di un principio e quell’esausta serata, rintanata in un varieté a cui si poteva riconoscere il possesso di una discreta mole di testi tragici, non riuscì ad offrire nulla di meglio che una fine epigonale, che avrebbe mantenuto una sua continuità con la gaffe dell’Edipo, evitando così una netta rottura con un primo tempo dallo sfortunato insuccesso.

III

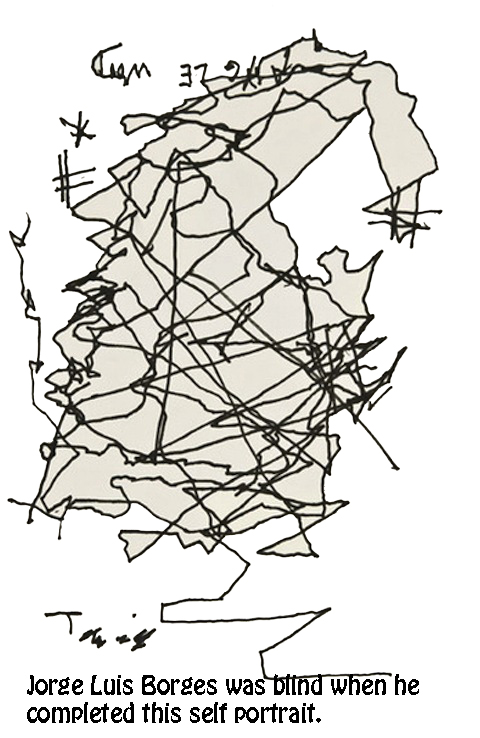

Ad incrociarsi, dando o meno origine ad un punto, erano sempre e solo traiettorie. Ella amava scrutare con i propri occhi le linee disegnate dal percorso dei passanti e abbandonarle laddove fuoriuscivano dal proprio campo d’osservazione; ricercava una scienza capace di predire le inclinazioni e forme che queste traiettorie avrebbero assunto, la loro origine e destinazione.

Arzigogolate, volubili o tenacemente regolari queste traiettorie appartenevano ai volti più imprevedibili che avevano attraversato quella piazza, inconsapevoli a riguardo del mistero che l’attanagliava, o semplicemente assorti in altri pensieri, come quegli uomini in bombetta e giacca scura, che ella a stento distingueva l’uno dall’altro. C’era chi con un biglietto di sola andata era partito, salendo sulla piccola locomotiva a vapore; c’era chi aveva calcato il proscenio del quadro, c’era chi ancora s’era soffermato dinnanzi alle bellezze di Arianna.

Nascosta dietro il simulacro della fanciulla dormiente, alle solite ore diciannove di una tiepida sera di settembre, giacché dove ella viveva il sole sempre tramontava su di una tiepida sera di settembre del 1964, ella ebbe modo di osservare uno stormo di rondini che aveva affollato quello spazio solitamente desolato. Un intrecciarsi di linee e volute, ellissi e ricadute verso il basso riempirono quella sera il cielo di punti, di quelli che erano soliti disegnare solo gli innamorati, i quali si incontravano per poi riprendere ognuno il proprio viaggio, nonostante le loro traiettorie avessero subito un mutamento indelebile. Pochi erano gli uomini e le donne che ancora osavano innamorarsi in quella pubblica piazza ed ella aveva imparato a riconoscerli, distinguendoli tra la folla. Tutti uguali e al contempo così diversi, malinconici ed esuberanti, assorti nelle più falotiche architetture e chimere. Quella sera le rondini, terminata la loro danza, si unirono in un unico fascio e ripresero il loro volo innalzandosi al di sopra della torre. Forse anche gli innamorati avrebbero condiviso un uguale destino, ricongiungendosi al limitare di quella zona d’ombra oltre la quale la propria vista si affievoliva e le traiettorie scomparivano immancabilmente.

Un giorno ella sentì dire da due uomini in giacca scura e bombetta che un loro pari si era soffermato a lungo dinnanzi alla visione dell’Orizzonte, per poi attraversare la piazza, di corsa, nascondendosi allo sguardo di Arianna. Prova ne era una traccia lasciata sul suo cammino. Da allora quei due bizzarri individui, immobili dinnanzi alla cornice d’un quadro, discutevano su come fosse stato possibile per l’uomo attraversare la piazza, senza lasciarsi irretire dalla visione dell’Orizzonte. Ella immaginava che questo misterioso individuo fosse riuscito a racchiudere la visione che aveva avuto in una campana di vetro, di quelle che scuoti perché scenda la neve, di quelle che vedi vendere nelle maggiori piazze d’Italia come souvenir a turisti di ogni colore e paese.

Arianna dormiente, dacché ricordava, se ne era sempre stata lì, immobile anch’ella, in attesa. Invece lei da quella piazza sarebbe voluta fuggire. Costretta nel perimetro di una cornice, la piccola donna nascosta tra le pieghe di un quadro, avrebbe presto intrapreso il suo viaggio. Voleva verificare se realmente le linee che ella aveva visto passare condividessero un destino comune. Voleva essere una di quelle linee. Voleva anche solo sottrarsi a quel quadro che impudicamente si offriva agli occhi dello spettatore e così decise di trovare quell’uomo che da lì era passato, lasciando una traccia.

(Nicola Vacca, Sguardi dal Novecento, Galaad, pp. 133, euro 13)

(Nicola Vacca, Sguardi dal Novecento, Galaad, pp. 133, euro 13)

di Francesca Fiorletta

di Francesca Fiorletta