Anfibologia

Il vecchio Anfisbena – come solevano chiamarlo amici, nemici e parenti – si era ritrovato a passare davanti a uno specchio che da sempre era appoggiato al muro del corridoio, lungo lungo la cui lunghezza era interrotta proprio e solamente da quello specchio, che mai Anfisbena aveva notato. Ma quella volta, più che accorgersi dello specchio, aveva scorto la figura che ivi era contenuta, ingabbiata. Ma non vi aveva fatto troppo caso, e aveva proseguito diretto in cucina per un bicchiere gelato di acqua ghiacciata e limone fresco. Faceva tanto caldo in quei giorni. L’estate aveva sgozzato la primavera, non aveva dubbi, e di tale orrendo crimine non un giornale aveva scritta una riga! Ingollato che ebbe l’acqua ghiacciata, se n’era stato a suggere il limone, sbrodolandosi a partire dagli angoli della bocca, ed era quasi tornato nello studio. Quasi perché si era fermato poco dopo il grande specchio, e poi aveva fatto un passo indietro, incerto, ma indubbiamente di grande effetto coreografico. Orrore! Un uomo sfatto, sporco e trasandato profluiva occhiatacce e sudore. La barba incolta, le sopracciglia incolte, un prognatismo evidente, i capelli radi avvolti da una retìna, e una tuta con una toppa rossa sul ginocchio sinistro. Si era avvicinato al suo riflesso e aveva fissato interito un peletto che sulla punta del naso, leggermente ricurvo, si ergeva imponente nella radura deserta delle cartilagini superiori. Con le unghie lunghe e ingiallite dal tabagismo aveva pinzato il pelo e, zac, lo aveva divelto. Quindi si era accorto di se stesso e si era fissato negli occhi. Gli era sembrato di notare livore e disapprovazione nel suo sguardo. Aveva fatto finta di niente e si era rintanato nel suo studio, isolato dal mondo, per terminare di scrivere la sua cosmogonia, mentre di là, in corridoio, nascosto nello spazio invisibile nello specchio, il suo riflesso si era seduto per terra, e fissava il peletto, in attesa della prossima esibizione.

Transustanziazione

Come ogni domenica, Giordano si recò a messa per sussurrare tra i denti, rivolto al prete, «Canaglia pezzente!». La piccola chiesetta sorgeva alla fine del grande corso, anonima come tutte le chiesette di quartiere, con una piccola croce sopra il portone in legno a indicare che quella era la casa del Signore, e ospitava un numero esiguo di fedeli cui bastava ristorare lo spirito invece che gli occhi. Il parroco era un omino dal busto corto agganciato a due lunghe gambe che gli conferivano un aspetto sghembo e vagamente comico. Fortunatamente per lui, la rigida estetica cattolica impone tonache lunghe fino ai piedi, e solo in pochi avevano notato quella sua strana forma. Tra questi Giordano, che più di una volta si era soffermato dopo la messa, seduto su una panca verso le ultime file, a fissare in cagnesco il pretino che sistemava la sala dopo la cerimonia delle dieci, in attesa di quella delle undici. Anche Don Tommaso – questo il suo nome – gettava ogni tanto uno sguardo di sottecchi verso quell’uomo torvo che non si perdeva una messa. Bruno di carnagione, e statuario d’aspetto, aveva uno strano sguardo inquisitorio che metteva a disagio il povero parroco, turbato da tanta attenzione da parte di un uomo che, era risaputo, non credeva né in Dio né nella curia romana. Tuttavia, scacciati i cattivi pensieri, alle undici spaccate Don Tommaso salutò i fedeli, recitò il Kύριε ἐλέησον, e dopo la liturgia della parola, cadenzata dagli sbuffi sarcastici di Giordano, si inginocchiò per la celebrazione eucaristica. Qualcosa però andò storto, perché l’ostia, rivolta verso il cielo con aria di sognate contrizione da parte del pretino, cominciò davvero a grondare sangue, che gocciolava sul vino e sull’altare. Colto da terrore, Don Tommaso lasciò cadere l’ostia e fuggì via correndo, mentre Giordano – riferiscono alcuni attoniti testimoni – si gettava con cannibale riverenza sul corpo di Cristo.

Il neo

La sveglia suonò alle otto come ogni mattino e, come ogni giorno, lei pigiò il tasto snooze e si rigirò su un fianco stringendo tra le gambe un cuscino, cercando la parte più fresca del letto. La trovò in fondo a destra, quasi a cavalcioni sul materasso e a contatto col muro. Sollievo. Nei dieci minuti concessi dal cellulare – odiava i ticchettii delle vecchie sveglie – fece un sogno strano, della densità di un buco nero, nel quale incontrava se stessa, con educazione si salutava, e poi si oltrepassava attraversandosi letteralmente, come fosse un ectoplasma. Dopo si sentiva l’altra se stessa, e tornava da dove era venuta come fosse la prima volta che percorreva quella strada. Il sogno fu interrotto dal suono del cellulare, e stavolta si alzò. Indossò le pantofole e con gli occhi gonfi di sonno andò in cucina, dove, con grande sorpresa, trovò la moka già pronta e un bigliettino di Luis. Sorrise e accese il fornello, prese una tazzina che riempì eccessivamente di zucchero e, mentre aspettava che il caffè salisse, si accinse a rispondere al messaggio. Tuttavia a metà le cadde la biro di mano perché si accorse che stava scrivendo con la destra, nonostante lei fosse sempre stata mancina. Con timore raccolse la penna e provò a scrivere con quella che alle elementari, dalle suore, tutti definivano la mano del diavolo, e si spaventò nel vedere sgorbi d’inchiostro comparire a fatica sul foglio, mentre l’altra mano scorreva fluida come quella di un amanuense. Tremolante corse in bagno per sciacquarsi il viso, convinta di essere ancora sotto le coperte immersa nel suo sogno, ma l’acqua non la svegliò, giacché ne dedusse che era già sveglia. Gocciolante si fissò allo specchio, e notò che il neo di cui andava tanto fiera, sotto l’occhio sinistro, si era come spostato sotto il destro. Dall’altra parte la sua immagine sembrava dirle «Adesso tocca a me».

*

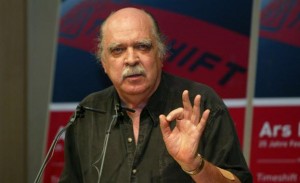

Immagine: Alighiero e Boetti.