di Tancredi Blu Silla

Omosessualità e vittime

( o “La castrazione dell’omosessualità maschile e perché superarla”)

Quando ho raccontato a mio cugino di dieci anni di essere fidanzato con un uomo, la prima cosa che mi ha chiesto è stata: “Vi hanno mai picchiato?”

Come poteva essere quella, la prima cosa che mi chiedeva? E d’altra parte era ovvio – pensavo mentre tornavo a casa – era ovvio che mi avrebbe chiesto quello (in fondo, anche altri miei parenti mi avevano guardato con occhi languidi dicendomi non è che non mi vada bene, eh, è solo che so che avrai una vita difficile). Ma possibile, davvero, che nella mente di un bambino che allora sapeva leggere da quattro anni, che giocava ancora al “facciamo che io ero il supereroe e tu il cattivo” esistesse già – così perentoria, predeterminata – l’associazione tra omosessuale e vittima?

Da queste domande nasce questo testo. Da dove arriva, tutto questo? Che cosa succede nella mente di noi maschietti che ci porta a un tale livello – diffusissimo, ahimè, anche oggi – di castrazione e negazione della nostra sessualità? E poi, che cos’è (perché è) la violenza inflitta da un eterosessuale nei confronti di un omosessuale? Mi preme arrivare a esplorare come la liberazione del desiderio omoerotico, e, quindi, la liberazione sessuale in toto di tuttƏ, significhi non solo liberare le persone queer dallo stato imposto di vittime, ma anche liberare i nostri carnefici dal loro ruolo.

Cercherò di esplorare questi processi passando per le tre fasi principali di elaborazione e rimozione del desiderio omoerotico maschile: il desiderio e la sua negazione, la sublimazione del desiderio e l’alienazione del desiderio.

Desiderio e negazione

Kochan, il giovane protagonista del romanzo-memoria di Yukio Mishima Confessioni di una Maschera (1949), è un perfetto caso-studio della psicologia di un uomo castrato, della potenza indomita del suo desiderio e di tutte le forze che lo contrastano.

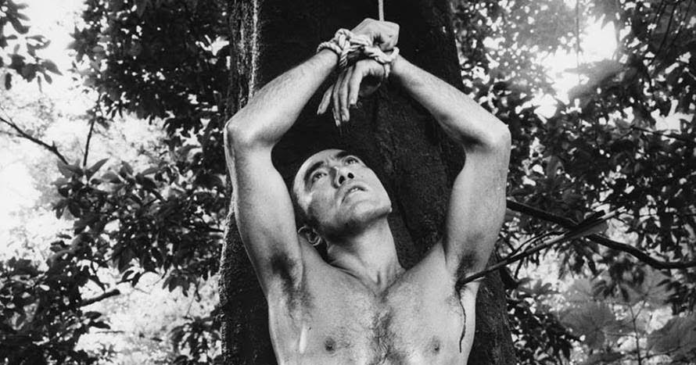

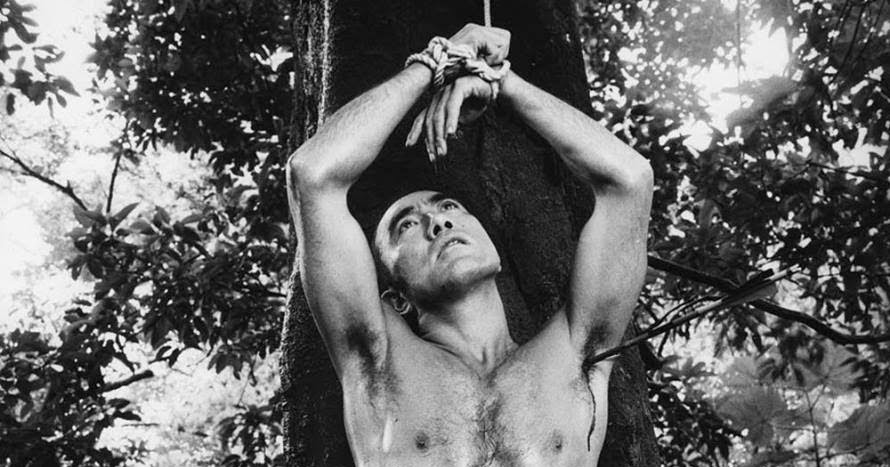

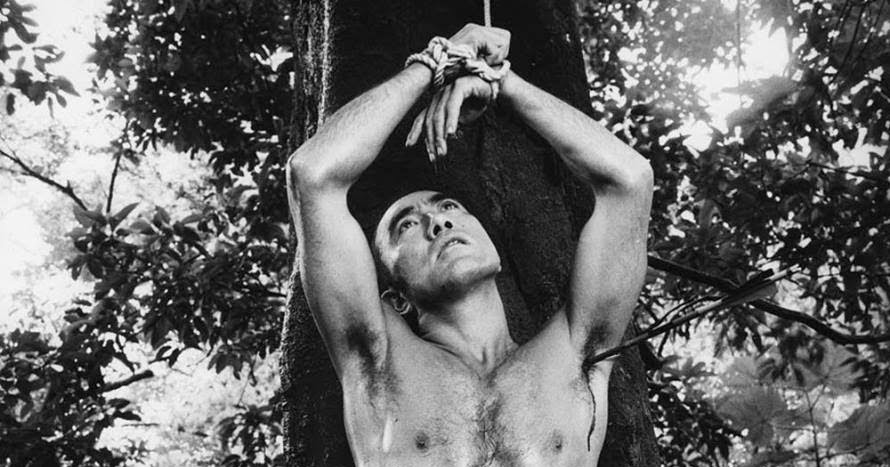

Esiste al mondo un desiderio simile a un dolore lancinante[1], ci dice la voce narrante del romanzo. Il protagonista manifesta sin dall’infanzia una pulsione verso i corpi degli uomini. Col crescere del suo desiderio sessuale in adolescenza, aumenta progressivamente il dolore che egli prova. Si esercita su di lui una forza castrante che sembra avere due matrici: sociali e ereditarie. Le prime, hanno a che fare col modo in cui il mondo si presenta a Kochan. Siamo nel Giappone imperiale a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, e il ragazzo viene cresciuto da una mentalità profondamente militaresca, maschilista e nazionalista. A scuola, come nel resto della società, l’omosessualità sembra che neanche esista, e Kochan non può trovare nell’intrico una via chiarificatrice che faccia emergere in modo sano le sue latenze e il suo desiderio. Le forze ereditarie, invece, sono più inafferrabili, influenzano in modo diretto quelle sociali, ne sono matrice. Sono un tramando generazionale e sono, per lunga tradizione, profondamente omofobe. Mishima riesce a raccontare queste forze invisibili perché le conosce sulla propria pelle. Mostra come la mente di Kochan, e la nostra, siano già piegate dal pregiudizio anti-omosessuale (nelle parole di Edmund Husserl: i pregiudizi sono oscurità derivanti da una sedimentazione tradizionale[2]”) nel momento in cui si sviluppano in noi semi di una sessualità.

Ho tantƏ amicƏ eterosessuali. Ho pochissimƏ amicƏ che non abbiano, almeno una volta, provato desiderio verso una persona del proprio sesso, che non mi abbiano raccontato di quella che ci siamo masturbatƏ nello stesso posto, che ci siamo vistƏ nudƏ e ci è venuto un dubbio, o di quella volta che in adolescenze si sono chiestƏ sono gay? O hanno guardato un video porno omosessuale. Per alcune persone esperienze di natura omoerotica si sono verificate in modo più massiccio ed evidente, mentre per altre attraverso canali più latenti o inconsci. La sessualità – ormai, lo abbiamo capito – è uno spettro fluido in continuo cambiamento, ma osserviamo comunque che, se quando si è giovani si sperimenta, si desidera, si guarda, ci si tocca, quella spontaneità va via via scomparendo nell’età adulta per quanto riguarda tutta l’area del desiderio omosessuale.

Non voglio, con questo discorso, passare per la persona queer che vuole ardentemente provare agli amici etero che in realtà sono queer pure loro. Non è questo che sto dicendo. Proprio perché la sessualità è fluida e complessissima, sarei sciocco se mi mettessi a sostenere che “tuttƏ in realtà siamo…” o che “tuttƏ in realtà desideriamo…”. In più, oggi, l’idea che il desiderio sessuale sia un fatto universale, è negata dalla visibilità ottenuta da parte delle persone asessuali, e non lo vediamo più come un bisogno cosmico universale. Riconosciamo la nostra, innegabile, ossessione col sesso che – talvolta – lo deforma a un dato fin troppo abusato nello spiegare il nostro funzionamento. Ma, proprio perché la sessualità è innegabilmente fluida e complessa, allora è impossibile – per definizione – darla come un fatto assodato e inequivocabile. Specialmente quando un maschio – attraverso meccanismi chiaramente castrati, repressi e neganti – impone sugli altri la propria indiscutibile eterosessualità (ovvero, l’Orientamento Sessuale della Norma Vigente) con le classiche frasi: Ma io mica sono ricchione, o: Io non ho nulla contro i gay, però…, non appena si insinua nel discorso un velo di dubbio dialettico che incrini la sua etero-corazza.

In media, moltissimi uomini hanno, nel loro sviluppo sessuale, attraversato desideri anche omosessuali – in forme, complessità e intensità differenti – almeno una volta. Moltissimi uomini sono stati quindi, in qualche modo, almeno una volta, non-etero. E, al contempo, molti di loro, a un certo punto della vita si sono imposti il seguente paradigma: Io Sono Etero, punto. Non provare a metterlo in dubbio.

Confessioni di una maschera mostra, nel suo acume narrativo, come le nostre menti e i nostri corpi siano un ammasso indicibile di contraddittorie complessità. Crescere e nutrirsi come spugne nella tossicità dell’educazione etero-patriarcale ci rende, inevitabilmente, soggiogatƏ. Come potrebbe, un bambino dell’età di mio cugino, aver già introiettato una tale avversione nei confronti dell’omosessualità? I suoi genitori sono etero come altri, ma non peggio di altri. Dubito che abbiano agito su di lui come le guardie di Arancia Meccanica su Alex, ecco. E, per quanto non metta in dubbio che a scuola (anche io, alle elementari, usavo gay come insulto, pensando significasse scemo, un po’ come Kochan) o nelle narrazioni che ha incontrato fino ad ora abbia trovato una forte omofobia intrinseca, sono altresì convinto che queste non bastino a rendere un bambino di dieci anni omofobo (senza che egli capisca neppure cosa significhi).

Sublimazione e violenza

C’è una scena, nello straordinario Beau Travail (1999) di Claire Denis, in cui il sergente maggiore Galoup fronteggia, nel preludio di una lotta che ricorda quella tra un matador e un toro, la giovane recluta Gilles Sentain. I due – torso nudo, corpo pronto a combattere – si avvicinano lentamente, muovendosi in cerchio come in una danza sul terreno riarso del Gibuti.

Denis non mostra lo scontro, ma, solo, il suo principio. Disegna le tensioni dei loro corpi sudati e muscolosi, e, con la raffinatezza che la caratterizza come regista, incarna in una sola scena l’intera complessità di rapporti tra i due uomini. Da un lato il militarismo, le sue dinamiche, i suoi ruoli, le sue gerarchie. Da un altro la sottesa, ma scalpitante, tensione omoerotica, il desiderio di Galoup verso Sentain.

Beau Travail è uno dei più grandi esempi di cinema che racconti il processo di sublimazione sessuale violenta che agisce tra una figura di potere e un suo sottoposto. Che racconti cosa succede quando un individuo maschile sessualmente represso può sfruttare la propria posizione di potere (istituzionalizzata, militarizzata) per sublimare, in modo fisicamente e psicologicamente violento, il proprio desiderio omosessuale castrato.

Galoup prende di mira (e condanna) il giovane Sentain per un motivo apparentemente legato al suo bisogno di potere. Bisogno che vedrebbe in Sentain un perfetto capro espiatorio per via della sua posizione di debolezza (è timido e taciturno, è meno muscoloso, meno fisicamente massiccio degli altri legionari ed è l’ultimo arrivato). Il processo inconscio sembra essere il seguente: Galoup è un piccolo potente che non si sente visto, apprezzato, dal generale, suo superiore. Ha potere, però, sui cadetti. Vede in Sentain l’anello debole tra di loro, e scatena – subdolamente – su di lui, la sua rabbia.

Quello che Denis fa, però, è aggiungere un elemento all’equazione: racconta il legame tra desiderio omoerotico e violenza istituzionalizzata. Che i giochi di potere, la sopraffazione e la violenza siano insiti nelle dinamiche gerarchiche militaresche, un po’, lo sapevamo già (non dò il fatto per scontato, ma, per i fini del discorso, lo metto per ora da parte). Quello che pochƏ registƏ hanno fatto finora, invece, è chiedersi: E se tutta quella violenza fosse solo perché il sergente era ricchione?

Elementi di Critica Omosessuale (1977) di Mario Mieli è uno dei (pochi, pochissimi) pilastri di teoria queer scritti in Italia. È, a mio vedere, tutt’oggi, un grandissimo testo, nonostante vi si trovino pensieri superati, ora decostruiti. Tesi centrale del suo discorso è sostenere l’universalità del desiderio omoerotico e trovare in esso una delle chiavi per la liberazione delle genti tutte dallo schiavismo della società tardo-capitalistica. E, parlando dei quesiti alla base del film di Claire Denis (ma più in generale di tutti i quesiti per cui cerco di trovare – intuire – qui, una risposta) mi torna profondamente utile. Nel terzo capitolo del saggio (I maschi eterosessuali ovvero le criptochecche) Mieli analizza le forme di sublimazione ed estroversione del desiderio omoerotico negli uomini. Dopo aver passato in rassegna i diversi luoghi sociali in cui tale estroversione si sublima (dallo sport, al cameratismo al patriottismo – e, qui, occhiolino a Mishima), esplora come la violenza inflitta da un (presunto) etero nei confronti di un non-etero non sia altro che la più alta, ed estrema, forma di estroversione negativa del desiderio castrato. Nello specifico – e qui, secondo me, la critica di Mieli si fa illuminante e sottile – scrive:

“In queste società, il sadismo si presenta quasi sempre sotto forma alienata. Ciò avviene (…) quando la manifestazione delle tendenze sadiche si accompagna alla repressione di un’altra componente del desiderio e alla sopravvalutazione complementare di un’unica espressione dell’Eros. Così, riconosceremo una forma di sadismo alienato combinata con un impulso omosessuale stravolto e con un’ostentazione dell’eterosessualità nelle aggressioni (…) nei confronti di noi gay”[3].

Il ragionamento che Mieli delinea è complesso quanto sublime: osserva come nello Stato della Repressione si goda del sadismo subito (cioè, della repressione subita) esperendo la violenza inflitta come piacere. Secondo lui la violenza di un etero contro un non-etero non è che una violenza che l’etero infligge anche a stesso per sublimare il proprio desiderio castrato. Quindi, godere nel fare del male a un gay è godere in modo masochistico. Kochan, nel romanzo di Mishima, è attratto da immagini di corpi maschili nudi e martoriati. Si eccita guardando il dipinto di San Sebastiano martire e le immagini dei muscoli sanguinanti. In lui, troviamo l’apice del masochismo evidenziato da Mieli. E, a un certo punto del romanzo, il giovane espliciterà proprio questo paradosso. Dirà di se stesso, in una delle proprie fantasie: Mi estasiava la visione della mia forma prostata a terra, contorta ed esanime[4].

A mio vedere, Mieli ha ragione nel dire che ci sia del masochismo nella violenza di un etero nei confronti di un non-etero. Credo anche, però, che per quanto ci sia – innegabile – una dose di sublimazione da parte dell’etero anche del proprio desiderio omosessuale, più in generale si possa parlare di masochismo perché l’etero che picchia agisce sotto il controllo implicito di una società castrante e opprimente. Egli è (aldilà del proprio orientamento sessuale latente – che questo ci sia o meno, intendo) un represso che agisce sotto l’ascendente della castrazione. È omofobo perché gli è stato insegnato ad esserlo. Fa del male anche a se stesso, perché non sa agire al di fuori delle proprie gabbie.

Jean Genet esaspera – con tutta la classe della sua eccentricità – il rapporto tra repressione del desiderio omosessuale e violenza, nel suo romanzo del 1947 Querelle di Brest. L’attraente e ombroso marinaio Querelle approda nella città di Brest lasciando dietro di sé una serie di cadaveri e spasimanti. Genet vede nell’archetipo del bel marinaio una delle più alte incarnazione della dicotomia tra omoerotismo e violenza di cui raccontano Denis, Mishima e Mieli e aggiunge al discorso una nuova, preziosissima, sfumatura.

Querelle uccide. Il suo corpo viene preso da una forza esterna che lo rimuove e al suo posto mette un oggetto (così, scrive l’autore) freddo e spietato, che ammazza le proprie vittime. Querelle uccide coloro che lo attraggono, che lo eccitano sessualmente: più alto è il desiderio, più impetuosa sembra essere la forza annichilente che prende il suo corpo e lo rende un omicida. Se Genet si fosse fermato qui, nulla di nuovo. Ma quello che fa, brillantemente, è un passo in più. Dopo aver ucciso il marinaio Vic nel bosco Querelle si dirige alla Feira, il postribolo della città. E lì, gioca a dadi con Nono, il proprietario del locale. Le regole sono semplici quanto brutali: se è Querelle a ottenere il numero più alto, allora può andare a letto con la padrona del locale, Lysiane, ma se perde, Nono lo scoperà.

Querelle, volontariamente, bara, per ottenere un numero più basso di Nono. E, lì, prima che venga penetrato per la prima volta, Genet scrive: Querelle non avrebbe più dovuto rispondere di nulla, perché colui che aveva commesso l’omicidio era morto[5]. Ci dice quindi, qui, tutto della psiche del nostro protagonista e fa, nello studio della sessualità maschile castrata, un (gaio) passo avanti: Querelle uccide non per sublimare un desiderio castrato, ma per trovare in sé una scusante per esaudire (e giustificare a se stesso) il proprio desiderio omosessuale. In poche parole: l’inconscio di Querelle lo porta a uccidere perché poi lui possa dirsi mi merito di essere penetrato da Nono, è l’unico modo per espiare, è l’unico modo per uccidere l’assassino che è in me.

La penetrazione è anche qui raccontata come un fatto umiliante e punente che abbassa il maschio a status di passività. Lo destituisce dal suo trono di figura dominante e, in qualche modo, lo uccide. Ovviamente, Genet racconta questo preconcetto conscio della sua irrealtà. Lo mostra per dirci di tutte le sovrastrutture castrate nella mente degli uomini che respingono (ma desiderano) l’amore omosessuale. E lo dice, incarnando queste contraddizioni proprio nella mente di un omosessuale. L’unico modo che Querelle ha per espiare il suo ruolo di carnefice (ma in realtà per appagare il suo desiderio omosessuale) è diventare una vittima.

Alienazione e paradigma della vittima

Mio cugino mi ha chiesto se sono mai stato picchiato perché gli è stato detto che due uomini che stanno insieme sono in costante pericolo. Essere checca è essere deboli, passivi, non-maschi. Alienare il desiderio omosessuale significa renderlo un fatto cristallizzato ed esterno da sé. Su un versante (come abbiamo visto) ciò avviene attraverso un lungo processo di negazione e deformazione dell’esperienza gay, che risulta in meccanismi psicologicamente e fisicamente violenti; sull’altro versante – quello del perbenismo tollerante – l’omosessualità viene alienata come un fatto di martiri e di vittime, in cui si finisce per accettarla come condanna che non si sceglie, un dolore da compatire perché implica per forza di vivere da reietti. Vittimizzare significa sia allontanare da sé per permettersi di tollerare (non è che non mi vada bene, eh, è solo che so che avrai una vita difficile) che, al contempo, rinnegare la propria potenziale non eterosessualità.

Continuare ad alimentare il paradigma della vittima significa permettere al cieco perbenismo di sussistere. Significa normalizzare commenti come quelli che moltƏ di noi si sentono fare ogni giorno perché siamo vistƏ come poverƏ martiri. Accettare questa lenta erosione non è dissimile dall’accettare la violenza che subiamo, anzi, è la stessa cosa. È solo l’altra faccia della medaglia. È il motivo per cui mio cugino mi ha chiesto se fossi mai stato picchiato. Non è giusto, in primis per noi, che dobbiamo – addomesticatƏ – sottostare alla violenza sistemica celata nelle parole dei benpensanti e, in secundis, non è giusto per lui che viene a sua volta piegato da un mondo che non ha scelto.

Il mondo anti-omosessuale che ci culla fin dal grembo è un mondo che per definizione si erige su un paradigma strettamente fallico ed etero-centrico e che applica meccanismi analoghi (di rimozione, marginalizzazione e violenza) nei confronti di tutte quelle categorie che sembrano non farne parte. Possiamo trovare solo in uno spirito intersezionale e intercomunicante una via per la liberazione. Prima di tutto riconoscendo i singoli caratteri, propri di ogni fenomeno di marginalizzazione e, poi, intrecciando questa esperienza a tutte le altre. Un pensiero di liberazione queer non può esistere senza la lotta femminista (il riconoscimento, in esso, di analoghi meccanismi di assoggettamento e sopraffazione da parte del potere fallico – aggiungo, chissà perché registe come Denis, Hittman o più recentemente Campion, siano state in grado di raccontare così bene l’esperienza di uomini sessualmente repressi…) o quella anti-razzista o tutte quelle che ambiscono alla liberazione totale di tutte le soggettività marginalizzate e, in ultima, alla liberazione stessa dei nostri carnefici.

Nelle parole di Mario Mieli: ciò che di noi checche è maggiormente biasimato contiene gran parte della nostra gaia potenzialità sovversiva. Il mio tesoro lo conservo nel culo, ma il mio culo è aperto a tutti.

[1] Y. Mishima, Confessioni di una maschera, 1949

[2] E. Husserl, La crisi delle Scienze europee, 1972

[3] M.Mieli, Elementi di Critica Omosessuale, 1977

[4] Y. Mishima, Confessioni di una Maschera, 1949

[5] J. Genet, Querelle di Brest, 1947

Nota sui classici

Nota sui classici

Patrik Svensson, Nel segno dell’anguilla, Guanda, 281 pagine, traduzione di Monica Corbetta

Patrik Svensson, Nel segno dell’anguilla, Guanda, 281 pagine, traduzione di Monica Corbetta David Grossman, La vita gioca con me, 289 pagine, Mondadori, 2019, traduzione di Alessandra Shomroni

David Grossman, La vita gioca con me, 289 pagine, Mondadori, 2019, traduzione di Alessandra Shomroni Christopher Kloeble, Quasi tutto velocissimo, Keller editore, 2019, 382 pagine, traduzione di Scilla Forti

Christopher Kloeble, Quasi tutto velocissimo, Keller editore, 2019, 382 pagine, traduzione di Scilla Forti

Poesie inedite

Poesie inedite