di Maria Gaia Belli

Seduta sul pavimento della sala d’attesa, ripensi a quella volta che hai visto morire una bambina per la puntura di un’ape. Il dito intorno al pungiglione le era diventato rigido e rosso, il bianco degli occhi aveva iniziato a riempirsi di puntini scuri. Quando avete smesso di giocare, la lingua ormai le imbottiva la gola e muco giallo le colava dal naso. L’ambulanza l’aveva portata via mezzora dopo la puntura, gonfia e viola come un polpo, coperta da due lenzuoli attaccati. Tu subito eri corsa a toccare il cadavere dell’ape che contorceva le zampe al sole.

Seduta sul pavimento della sala d’attesa, ripensi a quella volta che hai visto morire una bambina per la puntura di un’ape. Il dito intorno al pungiglione le era diventato rigido e rosso, il bianco degli occhi aveva iniziato a riempirsi di puntini scuri. Quando avete smesso di giocare, la lingua ormai le imbottiva la gola e muco giallo le colava dal naso. L’ambulanza l’aveva portata via mezzora dopo la puntura, gonfia e viola come un polpo, coperta da due lenzuoli attaccati. Tu subito eri corsa a toccare il cadavere dell’ape che contorceva le zampe al sole.

Che fine pazzesca, ripensi ora, se muoio scoppiata a quel modo su queste quattro mattonelle appiccicose. Ma di certo hai solo preso i pidocchi sulla corriera, o qualche altro parassita che gira in questa città marcia.

«Ehi tu, dal confine», ti chiama la donna in fondo al corridoio, mentre ti gratti la testa. Spingi a calci lo zaino fino all’ufficetto, e non sapendo proprio da cosa iniziare, chiedi:

«Chiudo la porta?»

La donnina dietro la scrivania è insaccata in un completo camicia e gonna. Fa segno di sbrigarti. Non ha tutto il giorno per te e le tue pulci. Spieghi la situazione in poche parole: non posso tornare indietro. Lei scuote la testa, scacciando mosche invisibili con la mano.

«E quanto hai? Contanti?» chiede.

Previdente, avevi già iniziato a setacciare lo zaino. Tasca uno, tasca due, tasca quattro. Mutande ficcate insieme a una mezza busta di patatine sbriciolate. Cuffie dal cavetto spellato. Istruzioni della tinta per capelli ripiegate male, che non stanno più nella scatola. Con una mano scandagli il fondo dello zaino, con l’altra ti scartavetri la nuca.

«Non ho i pidocchi. Credo che la tinta mi abbia fatto allergia. Se muoio almeno non c’è più bisogno… No, scherzo, nel senso che c’era scritto: provare quarantotto ore dall’utilizzo, e io mica avevo tempo due giorni di aspettare che…»

La donna batte il tappo della penna sul tavolo. Hai l’impressione che, se la fai agitare, la sua camicetta si squarterà sotto le ascelle.

«Ecco. Li ho divisi per mille», tiri fuori cinque buste da lettera, stropicciate e unte, ma pesanti. La donna estrae i soldi e li dà in pasto a una macchinetta. Il conto risulta corretto.

«Sono tutti quelli che hai?» è scettica.

«Se potessi ritirare…»

«Ma non puoi, cara. E sono un po’ pochini per trovarti una sistemazione decente tanto di fretta».

Arriccia la bocca in un sorrisetto ripugnante. Il “cara” ti scivola in testa come la carezza di un pervertito. Gratti l’attaccatura della frangetta.

«Mi va bene un po’ tutto».

«Beh…» scuote di nuovo la testa.

Passa la mano su un grosso fascicolo aperto, liscia una scheda che contiene nomi, foto, altezze e lunghezze, pesi, colori, redditi. Lo chiude e lo mette in un cassetto.

«Alzati un po’», fa segno. Ti metti in piedi. Ecco la mercanzia. Cinque sacchi e questa roba qua: almeno non deforme. Fai gesti senza senso, come tirare le maniche della camicia sdrucita, o appuntare le ciocche mal tagliate dietro l’orecchio.

«È che non sei granché. Fossi stata bellina, un uomo in mezza giornata te lo trovavo pure, magari in periferia. C’è sempre qualche vecchio che firma documenti pur di portarsi a casa una ragazzina, ma tu… sicuro non hai meno di vent’anni, eh?» ti prende a occhio le misure. Devi apparirle sconsolata, perché fa un sospiro da mamma. Gira la sedia per frugare in un armadietto. Dai cassetti evapora un odore di carta vecchia, e l’ennesimo alone di polvere va a posarsi sulle foglie di una pianta di plastica.

«Ma si può sapere che cosa hai combinato?» ti rimprovera.

«Rubavo», la butti lì.

«Hai rubato cosa, per dover passare il confine tanto di corsa?»

«Soldi, bambini, galline…» sei vaga. Sceglie un fascicolo nuovo e te lo mette davanti, insieme alla sua delusione personale.

«Posso provare a infilarti qui. Cercano una femmina della tua età da un po’, e non è facile trovare qualcuno per questo genere di incontro combinato».

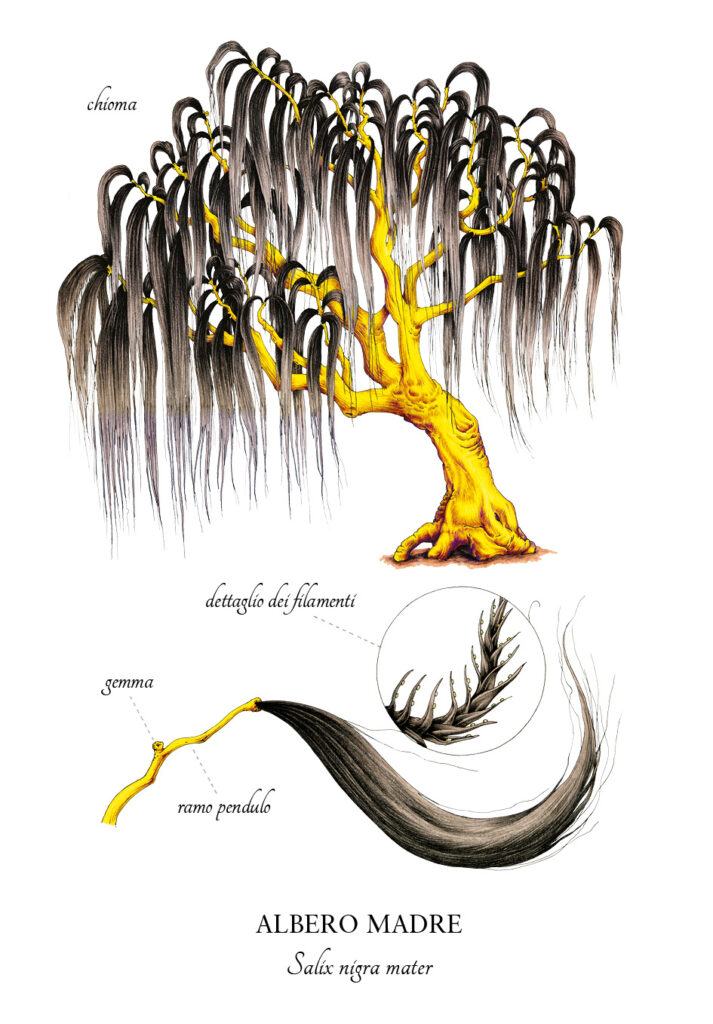

Sfogli il fascicolo a caso, cercando almeno una foto. Alcune fotocopie in bianco e nero mostrano vecchie colonne di cemento ricoperte d’edera succosa, pavimenti spaccati mangiati da erbe giganti. Una scheda riporta dei dati: metri quadri, edificabilità, risorse idriche, acidità media del terreno, allaccio della luce. Peschi dal mazzo un’immagine scura e la guardi da vicino. Somiglia a una persona di schiena, o al collo di un cavallo.

«Oh, mi va benone», dici senza indagare oltre.

«Sì? Tanto si tratta solo di un pro forma, lo capisci da te. È una specie di trucco per non far costruire su quel terreno, in modo che non si possa tagliare l’albero secolare…» ti indica alcuni punti delle fotocopie più scure.

«Ma lui chi è? Il proprietario?» posi il dito sulla fotografia. «O è più tipo uno speculatore? Uno che ricicla soldi, vero?»

La donna cerchia una macchia grigia con la penna.

«Lui, lei, che ne so io? Non me ne intendo di giardinaggio. È l’albero».

«In che senso», ti chiedi a voce alta.

«Il tuo fidanzato è l’albero, cara. Se firmi e paghi adesso in contanti, concludiamo la cosa oggi stesso. Tempo una settimana e ti faccio avere documenti con il nome nuovo e un permesso di soggiorno».

«Pago», decidi senza aver capito.

«Bene, bene, una firmetta qui intanto sul preliminare poi ti stampo le altre cose mentre mi aspetti in sala d’attesa, quando esci fai entrare il prossimo grazie. E rifatti la tinta per bene, tesoro, si vede un sacco».

«Cosa?» ti tocchi la frangetta storta.

«Che le radici sono nere».

Firmi. Con un piccolo morso in gola, riprendi le cinque bustine vuote, le pieghi e le ficchi in una tasca dello zaino. Lo trascini come un morto fino alla sala d’attesa. Una sedia si è liberata, ma la lasci vuota: scricchiola e cede da un lato. Ti butti di nuovo per terra, nell’angolo opposto rispetto a quando stamattina sei entrata, e ricominci a grattarti lo stesso punto della nuca. In ufficio è entrato un ragazzo magro con addosso una camicia lunga e niente in mano. Ha subito chiuso la porta. Ora che hai cambiato punto di vista, noti che il muro del corridoio è una galleria di trofei: le foto di coppie combinate dall’agenzia. I loro volti sono benedetti da un neon rosa fissato in alto, che forma la scritta “Felici & Contenti”. Dietro i loro sorrisi, le piante fanno solo da sfondo.

La macchina dell’agenzia ti lascia davanti al cancello, con un mazzo di chiavi in mano e una sola regola: non uscire finché non arrivano i documenti. Mai. Addosso hai ancora la camicia sudata dell’altro ieri e un paio di pantaloncini che credevi fossero comodi per scappare dall’altra parte del mondo. La chiave grande serve per aprire un lucchetto spesso come un pugno. La chiave piccola apre la serratura del cancello. Quella media ti resta tra le dita, non sai cosa farne: all’interno non ci sono altre porte. Ci sono invece le zanzare, che navigano leggere per dare il benvenuto alle tue caviglie nude.

«Ciao!» provi a chiamare. Qualcosa scappa dall’erba, va a infilarsi sotto un’edera grassa che ricade dalle mura. Una goccia minuscola, affilata, ti tocca il naso. Guardi in alto: oltre le foglie larghe di un fico e i rami magri di un pioppo, non c’è nulla. Non c’è il tetto. Un nuvolone si sta accumulando sopra questo boschetto urbano, raccolto dentro a una vecchia fabbrica abbandonata.

Ti chiudi bene il cancello alle spalle. Davanti a te c’è ancora una pavimentazione industriale che svicola tra grandi quadrati d’erba alta. Le crepe spaccano la strada, rivelando un ripieno muschioso e umido che profuma di terra smossa. Camminando tra radici scoperte e tubature incrostate, arrivi fino a una vasca di raffreddamento vuota. Un cartello annerito avvisa: attenzione – Vapori fino a 100° pericolo ustioni. Ma sul fondo scuro ci sono solo trenta centimetri d’acqua fangosa, alghe verdastre e nugoli di moscerini.

«Quindi sono sola?» domandi ad alta voce.

Sola sola: non c’è neppure l’eco. Abbandoni lo zaino sotto una colonna, ti togli quello straccio di camicia di dosso e lo butti su un gabbiotto di ferro mangiato dalla ruggine. Le zanzare esultano. Le scarpe ti stanno strozzando le dita dei piedi, ma non osi toglierle per andare avanti: l’erba ti arriva ai fianchi, fa rumori di frasche smosse, bestioline con mille zampe guizzano nell’aria, cantano nascoste tra i rami. Trovi e segui una traccia battuta, dove qualcosa sembra aver già camminato. Incontri una piccola serra di vetro, opaca e coperta di foglie secche. Non ha bisogno di chiave, così sbirci dentro: contiene vasi di plastica, sacchi di terra e di pietruzze, forbicioni, spaghi, pigne vuote, secchi pieni di corteccia, bancali morbidi di muffa. Niente da mangiare, nulla su cui dormire. Prosegui dritta e ti fermi a osservare un cespuglio che gronda bacche azzurrine. No, pensi. Non voglio morire carcerata dentro questa specie di orto botanico.

«E perché no?» ti chiedi, sfinita. La fame ti sta facendo girare la testa, ma non tocchi le bacche. Segui piuttosto dei grossi tubi che si arrampicano sui muri, e il fruscio dell’acqua che vi scorre dentro.

La causa dello scroscio è una fontanella aperta, che butta in una pozza ormai larga da un muro all’altro dell’edificio. Puoi camminare sull’acqua seguendo una scacchiera di cemento. Quando arrivi al rubinetto, scarpe e calze sono gonfie come spugne. Le sfili, togli anche i pantaloni fradici di schizzi e appendi tutto ai buchi di una grata polverosa. L’acqua sa di metallo, ma ne bevi lunghe sorsate reggendoti i capelli vicino al collo.

Appena chiudi il rubinetto cade un silenzio irreale. Il frullo dei passeri e dei merli dal soffitto sfondato, le cicale che scricchiolano e le zanzare che ronzano si congelano per qualche secondo, mentre ti guardi intorno. C’è un odore acre che non sai riconoscere, sale dalla terra e si spande in aria come vapore caldo.

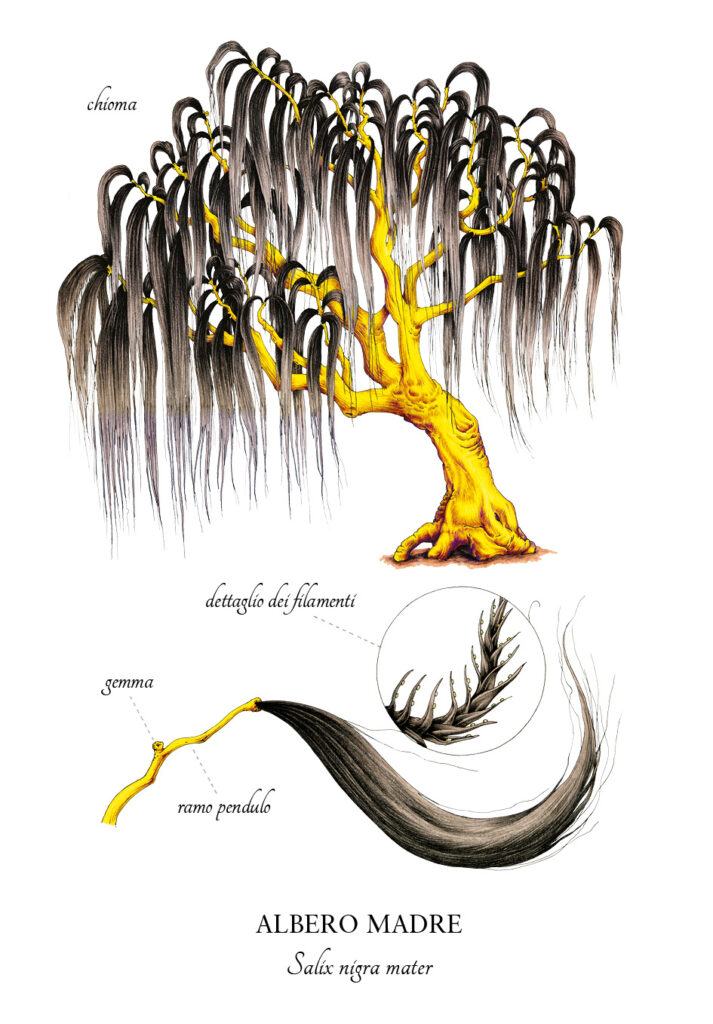

In piedi nel fango, accanto alla fontanella gocciolante, conosci il tuo fidanzato. L’albero si staglia sul fondo della fabbrica abbandonata. Cresce nella pancia sventrata di una struttura di metallo, che serve ormai a reggere il nulla. È molto più alto di quanto lo sarebbe stato il tetto. Il tronco, largo come il ponte di una nave, si regge su spesse radici nodose che affondano nel terreno allagato. I rami si piegano in basso, flessuosi, e lasciano cadere masse di capelli scuri che galleggiano in lunghi filamenti sull’acqua.

«Ciao», ti presenti.

Ciao, pensi che ti risponda. Beh, sei un sacco bello, chiacchieri nella tua fantasia. O bella? Bei capelli, comunque, ma quanto sono lunghi, tipo venti, trenta metri?

Grazie, immagini che dica. Anche i tuoi non sono male, dai.

Ma va’, te la ridi da sola, sono praticamente finti.

Silenzio. Ti guardi intorno. C’è una porticina nel muro che puoi raggiungere. Devi camminare nel fango schifoso, ignorando le alghette che ti solleticano i piedi. I capelli dell’albero, quelli più lunghi e sottili, galleggiano sul pelo dell’acqua e ti pungono le cosce.

La porta si apre con la chiave media, e qui c’è un soffitto, finalmente. Dentro, un piccolo frigo, un fornello da campo, un materasso pulito. Un armadietto metallico contiene scatolame e qualche coperta tarmata. Corri ad aprire il frigo. Trovi un cartone di latte a lunga conservazione, carne in scatola e una focaccia dura come un sasso. La resusciti versandoci sopra un po’ di latte freddo e vai a mangiarla fuori dalla stanzetta, coi piedi nell’acqua tiepida.

«Poteva andar peggio», dici all’albero.

Niente ti risponde.

L’anta destra dell’armadio contiene un piccolo specchio. Ma la stanza è sotto la zona d’ombra dell’albero, e non ci sono finestre né lampadine. La notte è passata, ma hai tempo neanche mezzora per controllare come sei ridotta, poi la luce sale oltre la porta e lo specchio riflette solo un’ombra scura. Vedi la tua faccia gonfia per la nottata gelida. I capelli sparano in alto dietro le orecchie e mostrano almeno due dita di nero dove hai spalmato male la crema decolorante. Sembri bionda solo se ti pettini bene. Questo è il motivo che ti ha convinta a disfare lo zaino, ma dimentichi il pettine non appena la stanza torna in penombra. Fa freddo, sotto questo tetto di cemento armato.

Esci al sole. L’albero non è una compagnia pretenziosa: è immobile, chino sulla fanghiglia. Il terreno ha assorbito il ristagno d’acqua, così cammini fino al tronco, ci giri intorno tre volte, cercando chissà quale imbroglio. Tocchi i ramoscelli più morbidi e bassi, che somigliano a code di gatto, carichi di foglioline pelose. Sottili peduncoli si allungano verso le tue dita, sollevati da elettricità statica.

Attraversi la melma paludosa, ti pulisci i piedi nella verdura e raggiungi un punto del giardino più asciutto. Dormi sull’erba secca le ore che non hai dormito di notte. Sogni di uscire di casa e dimenticare le chiavi, un agente in divisa si avvicina e ti chiede la carta d’identità. Tu fingi di frugarti le tasche e pensi: banale questo sogno. Ma dai pantaloni tiri fuori una manciata di denti. Ti rendi conto d’avere la bocca e gli occhi secchi, così chiedi all’agente dove puoi trovare una fontana. Un rumore di metallo ti sveglia.

Il cancello.

Ti alzi solo per metà, rimanendo acquattata nell’erba: chiunque sia, deve avere le chiavi. Ti sistemi i capelli, controlli d’essere almeno vestita, e decidi di uscire allo scoperto. La stradina di cemento è vuota, ma dalla serra arrivano suoni di plastica accartocciata. Un uomo è chino dentro la porta bassa, ed estrae gli attrezzi alla svelta: la zappa, la pala. Lancia un paio di vasetti sul fondo, e alla fine tira fuori la testa, con un paio di forbici in mano.

«Sei quello dell’agenzia?» chiedi.

«No», risponde, e non ti dà altre attenzioni.

«Niente documenti, ancora?» sei frustrata. L’uomo sposta un sacco di terriccio nuovo all’interno della serra, dunque ti guarda.

«Sei la ragazza per l’incontro combinato?»

Lo saluti con la mano.

«Bene», è il suo unico commento.

Cerchi di non stargli tra i piedi. Non ti è chiaro cosa stia facendo, ma di certo lavora. Il sole comincia a scaldare il cemento, e lui toglie la giacca, la lascia sul tettuccio della serra, va in un’altra zona e torna spingendo una carretta colma di concime odoroso. Si ferma per arrotolarsi le maniche di una camicia macchiata.

«Sei il giardiniere», capisci.

«No», dice di nuovo.

«Sei il proprietario», provi allora. È un uomo sulla quarantina, con la barba mal fatta, i capelli unti raccolti in un codino. È qui solo, a spalare merda in una mattina qualsiasi. Davanti a questa evidenza, senti un brivido alla nuca.

«Sei tu che hai messo l’annuncio, con la scusa dell’albero».

«La proprietaria di questo terreno è A.». Si asciuga la fronte con l’avambraccio. «Io sono il suo… sono quello che l’ha piantata. Sì, ho messo io l’annuncio».

«Allora io sono qui per te», capisci, e l’istinto ti avvisa di tirare la maglia per coprirti meglio le gambe. L’uomo ti dà un’occhiata trasparente.

«Sei qui per A. Come è scritto sul contratto che hai firmato. Hai letto quel che hai firmato, almeno?»

Non attende risposta. Spinge la carretta fino a una striscia di terreno racchiusa nella pavimentazione, e si mette a sradicare le erbacce che circondano la pianta di fico. Non sai cosa fare, dunque lo aiuti. Qualcosa ti punge non appena tenti un approccio: ortica. Sventoli la mano in aria.

«Come ti chiami?» chiede.

«Haga», inventi su due piedi, e ti mordi la lingua. Sillabe a caso. Infatti l’uomo dice:

«Nome finto. Vieni dal confine, eh? No, non me ne frega niente di come ti chiami e da dove vieni. Né se hai letto il contratto o meno. L’importante è che stai qui e tieni un po’ di compagnia ad A.»

«Sarebbe…?» non ne sei certa.

«Il salice», conferma.

Schiacci una zanzara sul tuo braccio. Lo schiaffo lascia un alone rosso, con al centro una striscia di sangue fresco, il punto d’esplosione dell’insetto. Fa male.

«Senti», cerchi di parlargli con calma. «Non ho capito bene cosa fate qui. Ma non mi va di fare strani giochi, con gli animali o i sassi… Insomma, non voglio fare queste cose, va bene? Mi servono solo i documenti, se c’è da lavorare lavoro, ma non fatemi cose strane».

L’uomo butta le erbacce sulla strada e prende la zappa. Mentre dissoda la terra risponde:

«A. è un albero madre. È nata in laboratorio, e ha passato un bel po’ di anni circondata da gente che la studiava, controllata giorno e notte. Quando l’abbiamo messa a terra si è un po’ spaventata, la roba burocratica è andata per le lunghe, ci sono stati dei tagli e un sacco di gente è stata licenziata. Si sente sola. Non può stare sempre tra i ratti e i rospi, e io devo lavorare. Se mi pagassero per stare qui tutto il giorno ci starei, ma devo pur mangiare».

Resti in silenzio, e lui per un momento si ferma, affaticato. Coglie l’attimo in cui guardi il cancello.

«Se scappi ti denuncio all’ufficio immigrazione. Ho pagato l’agenzia con quello che ci restava dei fondi. Se qualcuno non le fa compagnia, A. si seccherà. E poi verrà abbattuta. E visto che il terreno è intestato a lei, chiuderanno tutti i progetti di questo laboratorio. Colata di cemento ed ecco un nuovo centro commerciale», indica intorno con la mano.

«Non ho capito», scuoti la testa.

«Sono un paleobiologo», sbotta. «E questa è una ricerca sulla ricostruzione dell’ecosistema primitivo di un albero madre. Hai capito, ora?»

«Sì», menti.

«Mi chiamo Sari», ti dice. «Dopo ti lascio un cellulare con cui puoi chiamarmi se A. sta male, o se succede qualcosa di spiacevole. Ora lasciami lavorare, devo controllare altre ventiquattro piante prima che questo posto diventi un forno».

«Va bene», fai per allontanarti, ma appena ti volti e cammini sul cemento, Sari impreca.

«Ma sei pazza? Non hai letto nulla, vero? Mettiti le scarpe», ordina. Ti guardi i piedi nudi, sporchi. Uno pizzica, accarezzato dall’ortica. Hai visto i topi, ma non credi ci siano troppe spine, o serpenti, e le scarpe sono ancora appese ad asciugare.

«Va bene», menti di nuovo, e fai finta di andarle a cercare. Alla prima svolta nell’erba alta ritrovi la tua nicchia asciutta e ti accoccoli per terra. Le cicale hanno ricominciato a suonare. Dormi con l’orecchio poggiato sulla terra. Il suono della zappa ti entra in testa, così sogni di nuovo l’agente. Viene con quella lama spessa a spaccare i tuoi denti.

Inizi a seguire Sari verso metà pomeriggio, appena capisci che sta per andarsene. La giacca non è più abbandonata, ma se la porta dietro appoggiata sulla spalla. Le sue chiavi tintinnano attaccate alla cintura e sono molte più di tre. Stai decidendo a quali domande dare priorità – cos’altro mangio? come mi lavo? quando posso uscire? cosa c’è fuori di qui, se esco? – quando ti rendi conto che si è fermato a guardare il terreno molliccio accanto al rubinetto. Guarda anche la porta della stanza lasciata aperta, e poi te, che sei a distanza di sicurezza dall’altro lato del terreno.

«Hai chiuso tu l’acqua?» urla. Poi ti fa segno di avvicinarti, e inizia a slacciarsi le scarpe. Quando raggiungi la fontana, lui si è allontanato verso l’albero, è coi piedi nel fango fino ai polpacci.

«Vedi, che non sei morta?» sta dicendo, rivolto al tronco. «Non è che muori, se non stai tutto il giorno con le radici a mollo. Sai quanto ho pagato d’acqua il mese scorso? No certo, è per dire. Lo so. È che ti ci sei fissata, non ti serve davvero».

«Si stava allagando tutto», ti giustifichi, ma non lo segui. Mette una mano nel fango, scava un po’, sposta la terra e la alliscia.

«Te la riapro. Sì. Ma solo stanotte. Domattina la ragazza la chiude, va bene? Bisogna che te la fai passare, questa cosa. Fammi vedere?» chiede, e raccoglie col braccio una cascata di filamenti neri. Ci passa le dita in mezzo come a pettinarli, ne solleva alcuni e li controlla controluce. «Stai benissimo. Smettila di lagnarti. Chiacchiera un po’ con la ragazza, se proprio t’annoi».

Apri bocca per rispondere e poi la richiudi. Oh mamma, pensi. Sta parlando con l’albero. Questo è matto. Ma matto matto. Gira i tacchi e torna a casa adesso, ti ordini. Esci dal cancello appena se ne va e con il primo telefono pubblico chiami mamma le dici scusa scusa piuttosto torno e vado in galera ma qui sono finita in una situazione proprio brutta, c’è un matto che fa torte di fango e chiacchiera con un albero non so dove sono ti prego vienimi a prendere. Poi lei mi uccide, visto quel che ho combinato, quindi no mia cara, ora te ne stai con il paleopsicopatico. Mamma non ci viene a prenderti.

Invece verrebbe, pensi dal niente. Tu provaci, chiamala. Certo che viene a prenderti. Ma guarda che Sari non è cattivo. È solo stanco.

«Mettiti le scarpe», ripete Sari, dal fondo della fabbrica. Strisciando i piedi nel fango ha oltrepassato l’albero e ti fa segno con la mano. «Almeno le calze. E guarda che vi sento, che sparlate come due oche».

Ti indica le calze ancora appese alla grata, e poi l’albero. Stavolta lo ascolti. Mentre poggi il ginocchio a terra per annodare i lacci, ti prende un senso di delusione cupa. Sari ha fatto il giro del terreno e sta tornando indietro. Ha infilato le forbici da pota nella cintura e porta un rametto coperto di peli neri. Lo aspetti accanto alla fontanella e decidi per un’unica domanda, quella che al momento ti sembra la priorità assoluta.

«Dove posso lavarmi?»

«Eh?» fa lui, allungandoti il rametto tagliato. «Vedi? Te l’avevo detto. Ti ha già incasinata. No, non ti do altra acqua, basta!» urla verso il fondo della fabbrica. «Haga deve mangiare. Se le metti in testa questa cosa dell’acqua la farai morire di fame, come te lo devo spiegare? Vieni», sembra dire a te, e ti indica la porta della stanzetta. Lo segui controvoglia. Ora hai sonno, ti senti le gambe pesanti.

«A. è cresciuta in idroponica», sta dicendo a te. «Toglierle questo vizio è davvero un problema. Sembra un salice, ma non ha bisogno di stare proprio a mollo tutto il tempo. Finirà per ammuffirsi. Non devi darle corda quando inizia con questa scenata dell’acqua, va bene? Massimo mezza giornata di fontanella ogni tre giorni. Appena gliela chiudi fa sempre così. Se non stai attenta a coprirti la pelle, ti farà venire mille paranoie e finirai per passare una settimana senza dormire dalla sete».

«Ah», ti fermi. Ti rendi conto che mentre Sari parlava hai aperto il frigorifero, hai preso la bottiglia del latte. La posi. L’hai già consumata quasi tutta durante la notte.

«Come fai a far parlare l’albero nella testa?» sei improvvisamente sconvolta.

Sari scoppia a ridere, prende la lattina di carne e taglia il coperchio, usando le forbici come un apriscatola.

«Non la faccio parlare io. Parla da sé, con delle scariche chimiche. Esistevano un sacco di alberi così fino a sei, settecento anni fa. Poi con la caccia alle streghe li hanno tagliati tutti e hanno bruciato i terreni. Sono un po’ difficili da gestire, ma se tirati su bene riescono a coordinare da soli ecosistemi di centinaia di chilometri».

«E lei è l’ultima rimasta?» chiedi.

«No. Non ne erano rimasti. L’abbiamo rigenerata da una traccia genetica, è germogliata in vitro. L’idea è quella di farle bonificare tutta l’area urbana da metalli pesanti, residui di plastiche e quella robaccia radioattiva dell’epoca industriale. Ed è anche molto brava a fare questi lavoretti, guarda che bel giardino ha tirato su con niente, in un postaccio del genere. Ma è giovane, e ultimamente sta diventando un bel po’ testarda».

«Quanti anni ha?»

«Quasi venti».

«Oh», esclami. «Pensavo ne avesse almeno duecento. Diventerà gigantesca, allora».

«Enorme», ride Sari, mangiando la carne in scatola direttamente con la punta delle forbici. Te ne lascia metà, e mentre frughi la tua parte con le dita lo vedi avvicinarti le lame al volto. Ti proteggi il viso, e lui fa un’espressione come per dire: ti sembro uno che ammazza le ragazzine con le forbici? Prende per la punta una ciocca di capelli e la taglia. Li controlla da vicino, perché siete quasi al buio.

«Ma sono colorati?» chiede.

«Quante persone con i capelli scuri vedi in giro per il tuo paese?»

«Già. Ma questo ad A. potrebbe dar fastidio. Vediamo. Al massimo non li prende. Tu usa questo, per ora». Afferra il rametto che ha potato, lo piega per ammorbidirlo e te lo lega intorno al braccio, poco sopra il gomito. «Così vi conoscete con più calma, se vai subito a contatto diretto rischia di scoppiarti il cervello. È una chiacchierona».

Lo guardi dal ciglio della porta quando va a buttare la tua ciocca di capelli nel fango. Aspettate, ma non accade nulla. Il terreno non si apre per acchiapparla. Ma che sto facendo, ti dici. Ma perché ci credo? È un matto e basta. Lui e il suo psicoalbero. Dàgli ragione, così non diventa pericoloso.

«Beh, fattela andar bene. Questo abbiamo. Non posso mica tagliarle un dito», dice infatti.

«Eh», ridi nervosa.

Ti fa un cenno di saluto con la mano, ma quando si volta per andarsene inciampa, finisce con entrambe le mani nel fango. Lotta contro la terra gommosa per rialzarsi, ma non t’avvicini ad aiutarlo. Lo vedi tirare una caviglia senza riuscire a spostarsi, finché non mette le mani nella terra e inizia a strappare filamenti neri dai pantaloni.

«E lasciami!» impreca. «Devo andare a casa. Piantala!»

Si libera con uno strattone e fa di corsa gli ultimi passi verso il cemento.

«Stai diventando impossibile», gli senti dire, mentre si allontana. Tu allora ti giri di colpo, rientri nella stanza e sbatti forte la porta. Il botto inaudito si propaga nelle strutture di metallo facendo risuonare il soffitto. Non hai fame. Hai sete. Magari muori, di sete, e domattina Sari ti troverà morta secca fra queste quattro mura schifose. Togli scarpe e calze, ma ti butti sul letto vestita, nel buio completo. La poca acqua che avevi in corpo la sprechi tutta in lacrime.

Ti svegli sfinita. Hai entrambe le narici tappate, gli occhi gonfi, e qualsiasi posizione sul lettino è insopportabile. Fa caldo. Tenti di riprendere sonno tirando i piedi fuori dalle coperte e appoggiandoli al cemento gelato. Il sollievo dura poco.

Una luce fredda filtra sotto la porta e ti rende impossibile tenere le palpebre chiuse. Senti un tamburello nell’orecchio tappato, come potessi ascoltare il lavorìo notturno dei tuoi organi interni. Il soffitto ti pare basso e la stanza stretta, la coperta infeltrita prude e senti che non riuscirai a respirare stando distesa su questo letto.

Ti alzi ed esci. Non è giorno, ma vedi benissimo. L’albero, dal fondo della fabbrica, emana un alone bluastro che illumina il giardino fino alla tua porta, e getta lunghe ombre nere tra le colonne di cemento e le piante. Nell’aria fresca ti senti meglio.

«Che antipatico, quel Sari. Fa caldo. Certo che hai sete».

Apri il rubinetto della fontana a metà. L’acqua scende piano, stavolta, si incanala in un rivoletto scavato dall’uso e scompare, bevuta dal terreno scuro. Fai qualche altro passo, ma il buio completo del giardino ti innervosisce, così cammini verso la fonte di luce. Raggiungi il tronco e finché la terra è ancora asciutta ti siedi alla base. Guardi in alto. Le foglie azzurrine balenano come lucciole, e migliaia di moscerini galleggiano nell’aria istupiditi, mezzi ubriachi. Grappoli di falene cozzano per raggiungere i rami più splendenti. Un rospo, nascosto in qualche buco, protesta per il chiasso.

«Cos’è questa, una festa? E non hai invitato tua moglie?» chiedi a voce alta. Non capisci se c’è risposta. Tocchi il tronco con i palmi delle mani, ci appoggi l’orecchio sopra, come per abbracciarlo. Riesci a contenerne uno spicchio minuscolo, con la tua larghezza umana. Ma non senti niente.

Delusa, fai qualche passo indietro. Lassù nei rami alti se la spassano. Calci via una zolla fragrante e ti allontani. Rischi di cadere mettendo il piede in una buca, e quando ti fermi per spolverare il ginocchio ti rendi conto d’avere la gamba completamente coperta di filamenti neri. Tiri un urlo. L’angoscia ti forma un blocco nella pancia. Provi a strapparli, ma più tiri più la paura cresce. Ti graffi la coscia con le unghie, contorcendoti come uno scarafaggio, e quando riesci a staccarli hai la sensazione allucinata che anche la tua pelle stia venendo via dalla carne. Allora alzi le mani e ti fermi. Stendi la schiena a terra, ti arrendi. Forza mangiami, pensi fortissimo. Mangiami, stupido albero carnivoro. Aspetti senza muoverti. Niente si muove.

Scusa, ti senti pensare. Pensavo mi strappassi.

Eh no, rispondi. Smettila con questo giochetto psicotico, ora mi hai fatto male. Stupido ipnoalbero delle streghe. Perché dovrei strapparti, sentiamo? Così mi faccio una bella scopa coi tuoi rametti pelosi e me ne volo a casa?

No, non volevo cacciarti. Scusa. Ho capito male. Pensavo volessi salire. Avevo paura che mi tiravi.

Ma chi ti tira, chi ti tocca? Hai davvero mille paranoie. Mi hai svegliata tu. Io me ne torno a dormire, tu stattene a mollo, così magari ti calmi.

Ti alzi e provi a fare qualche passo. Più ti avvicini alla porta, più il senso di colpa ti preme sullo stomaco. Quando entri nella stanzetta una morsa ti stritola il cuore. Se ti rimetti a letto adesso, passerai le ultime ore di buio sola, a rimuginare arricciata sul materasso. Torni indietro.

«Pace?» proponi.

L’albero è in silenzio. Passeggi nei dintorni, convinta che stia tenendo il broncio. Che permaloso, pensi, come esca. Ma non abbocca.

I rami cadenti creano tendaggi luminosi sotto cui il terreno è sveglio. Una fila di formiche lavora a una qualche ricetta. Le guardi per un tempo indefinito, e ti rendi conto di sapere dove stanno andando: l’entrata è sotto un sasso asciutto poco più avanti e scende per almeno tre metri sotto terra. C’è da sbrigarsi. Un bel condominio con un sacco di dispense già sistemate. Ma avete comunque ancora fame.

Ti gratti la testa, e cerchi di trovare qualcosa di carino da dire a un albero. Bel fusto: ridicolo. Oh bello questo giardino, è tuo quindi? Davvero un gran lavoro, stupendo. Io non riesco a tenere viva nemmeno una pianta grassa. Ma non ti pare il caso di parlare di lavoro a quest’ora. Ma l’albero, poi, dorme a quest’ora? Dorme in che senso?

Io scavo, pensi all’improvviso. Cerco.

Cerchi cosa? provi a fingerti un po’ interessata.

Cerco lo sporco. E altri che aiutano.

Siete in tanti? chiedi vaga.

Non siamo tutti.

«Hai davvero dei bei capelli», ti esce a voce alta. «Sai cosa sarebbe pazzesco?» ti balena in testa, ma sei certa che stavolta l’idea sia tua. «Aspetta, eh», avvisi, ma tanto, dove vuoi che vada? Sta lì nel campo da vent’anni. Certo non tira su le radici e si mette a correre. Entri nella stanza e frughi nei rimasugli dello zaino, trovi il pettine e lo porti fuori.

«Ti faccio le trecce», annunci.

Un’ondata di terrore ti travolge.

«Non ti faccio male!» protesti. «Non tiro, giuro. Ti prego, fatti fare le trecce».

L’albero è sconsolato. Trovi un ramo dell’altezza giusta, passi le dita tra i filamenti piano piano. Sembrano capelli di bambola: rigidi, fibrosi, senza nodi. Imbarazzati dalla carezza, i peduncoli impazziscono, si sollevano e si richiudono stretti.

Piano, pensi. Lì sento tutto.

Capisci subito che il pettine è inutile: non c’è niente da lisciare. Il tocco dei denti di plastica, poi, ti dà come la sensazione di legno secco sulle gengive. A mani nude dividi il ramo in tre ciocche, le passi l’una sull’altra, stando attenta a non torcerli o spezzarli. Una coccola ti alliscia il corpo.

Bello, pensi.

Non ti avevano mai mai pettinato i capelli? rispondi. Perché è la primissima cosa che viene voglia di farti, davvero.

No. Li misurano, a volte tagliano un pezzetto per farmi domande, oppure lo mettono in acqua per vedere se cresce. Ma non cresco mica dai capelli.

Ti viene da ridere, e ridi da sola per un bel pezzo. Se mi tagliano un dito e lo mettono a bagno, ti dici, mica ricresce un’altra me dal dito.

Tu no, ma altri crescono, risponde A.

La treccia arriva fino a terra, ma non puoi chiuderla. Lasci andare i filamenti bassi che ricadono morbidi, li scavalchi e cerchi un altro ramo. Ne distingui almeno altri quattro, cinque. Forse dieci, e pensi, in alcuni posso fare trecce diverse. Proprio carino.

Ti piaccio? chiede A., e senti un calore spandersi sul viso mentre inizi a preparare la seconda treccia. Massì che mi piaci, rispondi. Sei l’albero più bello che abbia mai visto. Non avrei trovato qualcuno di così bello e simpatico neppure con tutti i soldi che ho rubato.

Ti strofini il viso bollente. Il naso ha iniziato a colare. Lecchi il muco per non sporcarti le mani, e perché smettere di pettinare la treccia adesso ti pare una violenza insopportabile. Gocce di sudore ti pungono gli occhi cadendo dalla fronte, ti scendono dal seno fino alle gambe. Appena arrivi alla fine della seconda treccia ti spogli. Butti via la magliaccia lurida con cui hai dormito. Nell’aria fresca e umida inizi subito la terza treccia.

Hai un buon profumo, ti fa notare A. Ma che dici, puzzo come un cavallo, non mi lavo da una settimana, ridi tu. E poi come lo senti? Dove ce l’avresti, il naso? Lo sento bene. È la tua acqua. Che schifo, ridi ancora. Questo non è sporco, ti fa capire. I tuoi capelli sanno di sporco.

Quando finisci la settima treccia ti rendi conto d’essere sfinita. La fontanella aperta ha allagato buona parte della strada fino alla stanza, e tu non hai voglia di ciaspolare nel fango per poi metterti a letto fradicia.

L’erba qui è ancora asciutta e lo resterà almeno fino a giorno. Ti riposi con la schiena contro il tronco, asciugandoti il viso con la pelle delle braccia. A. non fa più molta luce, ora, e il cielo sopra i rami inizia a essere rosato. Una corrente fredda e gentile ti passa dietro il collo. Chiudi gli occhi pensando: solo un pochino.

Resta quanto vuoi, risponde l’albero nella tua testa.

Di te mi piace proprio che resti.

Sari ti sveglia quasi morta. L’acqua ti arriva appena sotto il mento, ma non per questo sei contenta d’essere svegliata. Non ringrazi. Ti molla uno schiaffo per comunicarti che sei ancora viva, allora t’arrabbi. Scatti per sederti, ma il tuo piede scivola sulle radici umide e le tue gambe affondano in un’acqua fangosa. Sari ti prende sotto il braccio prima che tu beva dal naso e ti solleva. L’acqua gli arriva alla pancia, così ti tiene contro di sé per farti restare a galla.

«Questa volta hai passato il limite! T’avevo detto d’andarci piano, e guarda che hai combinato. Come faccio a metterti in testa che non siamo uguali? Noi affoghiamo. Moriamo più facile di te. Non siamo fatti uguali. L’hai quasi ammazzata, sei contenta adesso?»

Il senso di colpa ti stritola il petto, mentre Sari trascina il tuo corpo fuori dall’acqua. Quando arrivate alla strada pavimentata sei abbastanza cosciente da chiedere:

«Che ore sono?»

«Sono due giorni che hai aperto l’acqua. Cosa che ti avevo detto di fare stando attenta a coprirti la pelle».

«Ma stavamo chiacchierando…» ti giustifichi.

«Mi lasci parlare con Haga in pace, almeno due minuti?» sbotta.

Senti le tue gambe muoversi, ti arrampichi sulla strada con le ginocchia e ti alzi a fatica. Ti guardi le mani. Hai una vaga idea del fatto che servano a chiudersi sulle cose. Utile. Sari ti spinge fino alla stanzetta, e tu entri obbediente. Sotto i tuoi piedi si forma una chiazza d’acqua verde che scivola fino allo zaino buttato per terra. Non ti impegni a spostarlo.

«Due giorni. Vi ho lasciate sole due giorni», sta dicendo, e ora t’accorgi di quanto è arrabbiato.

Non riesci ancora a parlare così veloce.

«Sei un’incosciente. Sapevo che prendere qualcuno da quel postaccio era un guaio, ma non credevo che raccattassero una cretina completa. Ti ho fatto mettere tutte le informazioni su come funziona A. dentro il fascicolo dove hai firmato il contratto, e tu non l’hai nemmeno guardato. Non hai letto una riga. Vuoi per caso morire?» chiede.

«Sì», dici, delusa.

«Te lo dico per l’ultima volta», scandisce bene le parole. «Se un’altra cosa va storta, A. verrà abbattuta. Comportati con un minimo di buon senso ed evita di metterci nei guai».

«Un’altra cosa quale?» rispondi male, tremando per il freddo. Usi le tue stesse mani per scaldarti, ma funziona poco. Questa pelle da sola non copre granché. «Non ho fatto niente di male. Stavamo insieme e basta. Non ti va bene niente, non posso mai parlare con nessuno, sbaglio tutto quello che faccio. Devo solo lavorare». Senti che gli occhi ti pizzicano.

Sari ti guarda sorpreso, si passa una mano sulla fronte. Ha un’espressione stravolta. Si accarezza la guancia fino a calmarsi, poi prende la coperta e viene a mettertela sulle spalle. Ti friziona la schiena e le braccia per asciugarle.

«Non penso che sbagli tutto. Ma sei troppo invasiva, a volte. Bisogna che stai solo più calma, altrimenti la gente si spaventa, e farai la fine di tua madre e di tua nonna. A volte ti comporti proprio come una cazzo di infestante», parla con calma.

«Perché, è male a essere dappertutto?» ti scuoti in un singhiozzo.

Sari ti guarda, e sai che capisce bene quel che vuoi dire. Lui capisce, ma non è capace di far sentire agli altri quello che sa. Non è colpa sua. Ci prova, ma è solo fatto in un altro modo.

«Scusa», gli dici, asciugandoti le lacrime sulla sua camicia.

«Va bene. Ma ora posso parlare un minuto con Haga?»

«Ma è qui Haga. Eccomi», dici.

«Non intendo questo».

Vedi che comincia di nuovo a innervosirsi, e tu proprio non vuoi che diventi nervoso, non ti piace per nulla quando ha i nervi e manda quei pizzichi di rabbia dappertutto che ti fanno sentire secca e troppo piccola, ti vengono le ansie che prenda le forbici e inizi a tagliare e poi hai paura che ti faccia male e faccia finta di non sentire quando dici smettila di toccarmi in questo modo mi stai facendo davvero male ti prego basta. Gli accarezzi il viso sperando che così stia calmo, ché a tutti piacciono le carezze. Ti stringi con la coperta vicino al suo corpo, e ti allunghi a cercare la pelle sotto la camicia. Gli inumidisci il collo con la bocca.

«E basta!» urla, spingendoti indietro. «Sei ridicola. Non sono un maschio della tua specie. Non ce l’abbiamo più, il maschio della tua specie, te l’ho detto mille volte. Smettila di fare queste porcate».

Ti guardi i piedi. Nonostante la spinta che ti ha spostata, non si sono rotti. Stanno bene. Ti guardi le gambe e le mani, poi con la poca luce che filtra dalla porta, vedi una cosa come acqua ferma, che ti rimanda l’immagine della tua faccia. Ti piace la tua faccia.

«Non ho bisogno del maschio», rispondi.

Vedi Sari prendere qualcosa e avvicinarsi. È veloce. Prima che tu capisca come questo corpo può difendersi, afferra stretto il tuo braccio e usa le forbici per tagliare il legaccio. Una depressione cupa ti punge gli occhi, esplode in una rabbia cieca e cade in un mutismo di pensieri.

«Basta», ripete per l’ultima volta, guardandoti negli occhi. Ti lascia il braccio, ti sistema la coperta sulle spalle.

«Se lo fate di nuovo, ti denuncio, e te ne torni al tuo Paese a fare non so cosa. Non posso permettermi una clandestina affogata in laboratorio. State un po’ tranquille, va bene?» chiede.

«Va bene», rispondi, senza pensarlo. Non pensi niente. Ti pare di non sentire niente. L’aria è vuota e la terra è cosa morta. Lo segui in silenzio mentre esce. Appena fuori, chiude l’acqua. Ti dà un’occhiata, ma non riesce a sostenere per molto il tuo sguardo.

«Adesso ti odiamo», gli dici.

Sari scuote la testa, ma non risponde. Lo senti parlare all’albero, mentre si incammina verso il cancello:

«Non è vero. Tu non sei capace di odiare nessuno».

Sei certa che A. non gli risponda. Quello era un pensiero solo tuo.

Ti stai ammalando. Il naso ti goccia e lo soffi su pezzi di magliette abbandonate, gli occhi ti lacrimano senza motivo e il tuo respiro è raschioso e pesante. Ti tocchi la fronte arroventata e decidi di non alzarti dal letto per nessun motivo. Oh mamma, rimpiangi, una tazza di latte caldo. Un pigiama bello spesso. Ma perché mi sono andata a infilare in un guaio simile? Come sto usando la mia vita?

Sari ti trova in questo stato, nella stanzetta buia. Capisce che sei ammalata pure senza avvicinarsi, anzi, gira a largo. Ma fa un po’ di volte avanti e indietro, lo vedi riempire il frigo, e infine torna con una stufetta.

«Te la lascio accesa, oppure ti dà fastidio per dormire?» chiede a voce bassa.

«Eh?» sei confusa e tappata. «Lasciala pure, tanto c’è già la luce dell’albero che mi tiene sveglia».

«Come?»

Se ne va, senti smuovere attrezzi, il cigolio della ruota della carretta. Torna dopo un tempo incalcolabile.

«Hai detto la luce dell’albero?» viene a chiederti. «Hai le allucinazioni?» sembra preoccupato.

«Sì, dai», ti rigiri nel letto. «Quella luce blu che fa di notte. Sembra la segnaletica di un aeroporto».

Sari sembra prendere male questa spiegazione. Entra nella stanza, fa dei passi casuali, apre l’armadietto e cerca dentro.

«No. No, no, no!» lo senti ripetere. «Dove ho messo la roba per il raschiamento?»

«E che ne so io», rispondi. La situazione precipita all’improvviso. Lo vedi buttare giù cose a caso dallo scaffale, svuotare una scatola tirando via cartacce come un esaltato. Oh no, pensi. Ci siamo. Il matto è scoppiato.

«Che succede?» domandi, mettendoti seduta. Il mal di testa ti pressa.

«Un fungo. Ecco che cosa aveva. Ecco perché era strana. Ha preso un fungo. Questa maledettissima acqua sempre aperta!» urla, raccatta un po’ di giochini da scienziato pazzo e corre fuori. Decidi di seguirlo a passetti. Sbirci dalla porta per capire la gravità dei fatti: è in piedi che traffica con una delle trecce, ormai mezze sfatte. Ci sta passando sopra qualcosa, tipo un rasoio. Ti dà la nausea, e preferisci non guardare. Non sai come, ma conservi un vago ricordo di quanto può far male. Guardi la roba lasciata per terra e inizi a rimetterla a posto nell’armadietto, tremando come un pulcino. Ti guardi allo specchio.

«Come sono ridotta?»

Così scopri un fatto tremendo: la ricrescita ti è salita di almeno due dita. Sei a righe. Le occhiaie viola ti affondano gli occhi, e la tua pelle ha preso i colori della muffa.

Apri la bocca per controllarti la lingua e non capisci quel che vedi. Ti avvicini meglio allo specchio. La tua lingua bianchissima è coperta di filamenti neri. Chiudi la bocca e la riapri. Sono ancora lì. Se giri la testa, la parte della bocca che cade in ombra manda una fosforescenza azzurrina. Ti tocchi la lingua con le dita, e scopri che la peluria è attaccata. Fa male se la tiri.

Ti manca il respiro. Lo strillo ti si blocca in gola, quando noti che il nero sulla nuca non è il nero dei tuoi capelli. Ti gratti furiosamente, e questo scatena solo un dolore atroce su tutta la tua testa. Nel panico, butti via la coperta con cui ti coprivi le spalle, sbatti i piedi e ti controlli le dita. Sotto le unghie, la pelle è blu.

«Non è vero», ti convinci, ma quando provi ad abbassarti le palpebre davanti allo specchio ci trovi dentro piccoli peletti neri.

Sari ti sente urlare dall’altro lato della fabbrica. Devi aver urlato tanto e forte, perché arriva senza fiato in un tempo davvero breve. Ti trova sul letto, senza mutande, che ti controlli tra le gambe.

«Aiuto aiuto», lo chiami. «Ce l’ho dappertutto. Aiuto!» urli.

Ha ancora in mano uno di quei gingilli inutili, qualcosa come un vetrino da microscopio, e lo butta sul frigorifero.

«Vieni», ti dice, e visto che non ti reggi in piedi è lui a trascinarti fuori. Ti porta fino al centro del campo, davanti all’albero. Sei nuda sotto il sole, e il sole brucia addosso come fuoco. Cerchi di coprirti la testa, ma Sari te lo impedisce.

«Che hai fatto?» urla verso l’albero.

Che ho fatto? ti senti pensare.

«Non capisco cosa hai fatto e ci metterò troppo a capirlo, quindi spiegamelo», chiede Sari.

Non ho fatto niente, pensi. Lasciami stare. Ho sete. Lasciami, questo posto è secco e brucia, io brucio se non mi lasci, lasciami! Mordi la mano di Sari che ti teneva ferma sotto il sole, e corri all’ombra dei rami, a mettere i piedi nella terra ancora molliccia.

«Giuro che se non mi dici cosa hai fatto vado a prendere la sega!» sta urlando lui dall’altro lato del campo. Scoppi a ridere forte. Per segare questo tronco con quel suo giocattolo ci metterebbe mesi. Mesi in cui dovrebbe tagliare giorno e notte solo per guardare sotto la corteccia. Allora sarebbe costretto davvero a stare qui sempre.

«Ho pulito. Ho fatto crescere. Quello che tu mi hai detto di fare», rispondi.

«Ma non devi farlo alle persone», ti sta rincorrendo. Giocate ad acchiapparella girando intorno all’albero, finché Sari non si stanca. È vecchio.

«Haga», ti chiama, senza fiato. «Vieni qui. Ti porto in ospedale e cerco di farti prescrivere un antimicotico».

La paura ti sciocca. Ma perché, poi? Non avere paura, pensi. Tanto non ci vado.

Non andarci ti prego, senti. Abbiamo una cosa nostra e lui non vuole. Non ha capito. Spiegaglielo tu, perché io non so più come farmi capire. Qualsiasi cosa gli spiego la prende male, ed è solo perché non la capisce.

«Io ho dentro il bambino di A.», dici. «Non ci vengo in ospedale. Lì lo uccidono con i metalli».

«Non dire stupidaggini», ti risponde infatti. «È solo un fungo, e tutte e due lo avete preso».

«Sì», confermi.

«Adesso tu vieni con me in ospedale», ti indica. «E tu stai buona al sole con l’acqua chiusa finché non dico io. Cerco di capire cos’è e poi ti trovo una terapia, prima che finisci ammuffita».

«Noi siamo la madre», cerchi di spiegargli.

Sari fa un sospiro, si copre la faccia con le mani. Non dice più niente. È di nuovo stanco. Senti da dove sei l’odore del suo corpo sudato, il prurito dei capelli sotto l’elastico, il dolore all’articolazione di un ginocchio. Ma hai sete.

«Mettimi sotto», lo supplichi. «Non farmi morire qui fuori».

«No», risponde.

«Ti prego», cerchi di essere gentile, come quando andate d’accordo e vi divertite, e lui è contento che hai trovato piante nuove e sono uscite e diventano forti, e ti dice brava, sei davvero fantastica, tu non ne hai idea ma continua così e salverai il mondo. E tu per farlo contento giorno e notte cerchi, e pulisci, e spingi, e spacchi e trovi, sposti le montagne intere.

«Ti prego. Non posso fare tutto da sola. Mettimi sotto. Sono sempre sola. Non mi risponde mai nessuno quando chiedo aiuto. Ti prego, mettimi giù, così posso far crescere un’altra come me».

«Ma non puoi», ti risponde Sari, sfinito. «Non puoi far nascere una pianta da una donna. Siete due specie diverse. Non potete riprodurvi. Questa è solo un’infestazione da funghi».

«Siamo tutti fatti delle stesse cose», insisti.

Sai che nemmeno lui vuole discutere ancora. Senti che la sua decisione di ferro si sta svuotando. Cammini fino ad appoggiare una mano al tronco e ti siedi sulle radici nodose. Sono umide, ma stanno iniziando ad asciugarsi. Sari è andato fino alla grata dove ha poggiato gli attrezzi, ha preso la pala e ora è fermo a guardare la terra. Scuote la testa come gli facesse male, ma non sente dolore. È solo spaventato.

«Fidati tu di me, per una volta», gli dici. Ti guarda. Guarda i rami in alto, socchiudendo gli occhi per il sole. Non hai paura quando si avvicina con la pala. Di solito ti dà fastidio se scava qui intorno, rompe i lombrichi che lavorano il cibo, riempie le tane e taglia i tuoi nervi più sottili.

Lo guardi scavare, e una bolla di eccitazione ti cresce in petto, una smania tale che non riesci a star ferma. Ti avvicini a guardare la terra smossa, anche se l’odore ti dà la nausea. Sari sta piangendo. Non fa scene, ma le lacrime gli scendono dal viso e cadono nello scavo.

«Non hai capito, vero?» sei delusa, anche se ti sta dando retta.

«Sì, ho capito. Ma non deve anche piacermi», ti allontana.

Aspetti ferma all’ombra, seduta per terra. Quando smette di scavare e ti raggiunge hai solo sonno. Sbadigli. Un torpore pesante ti sale dai piedi fino alla pancia, rendendoti sasso.

Non senti niente quando la pala ti batte in testa. Il suono dell’osso che si rompe, il naso che si stappa. L’acqua costretta dentro i muscoli di questo corpo dà una scossa e scappa via. La riacchiappi tutta attraverso l’erba. Stai ancora poco sotto il sole, poi Sari ti prende da una parte e ti trascina. Fai piano! gli dici. Sei sempre il solito, con queste manacce.

«Vuoi star zitta un minuto?» protesta, e la sua voce adesso manda onde arricciate di tristezza. Sta male. Qualcosa di pesante gli blocca il respiro, mentre chiude il sole con la terra, coprendo con cura la pelle indifesa. Tutto quello che era nel suo stomaco si rovescia sull’erba.

Va bene così, gli dici. È fresco, ora va bene. Grazie mille. Ma aprimi l’acqua prima di andare via, per favore. Poi riposati.

«Non vado via», singhiozza. «Non voglio più andare da nessuna parte», urla, e butta via la pala, che tocca il cemento con la punta di metallo. La vibrazione si spande per metri e chilometri di terra tutto intorno, sveglia le talpe, fa crollare i soffitti alle formiche. Un coro di proteste si alza da tutto il giardino, disturba anche quelli che crescono fuori dalla fabbrica, fino alle campagne oltre le strade della città.

Basta! scoppi. State tutti zitti, o giuro che vi soffoco.

La tua famiglia infinita cade nel silenzio. Non vedete che cosa ho qui? li rimproveri. Per una volta che invece di occuparmi di voi ho messo una piantina mia, fate tutto questo macello? È appena nata e voi non riuscite lasciarci tranquille un secondo.

Scacci una falena che ti gira attorno da mezzora e fulmini un passero che becchetta testardo la corteccia.

Silenzio.

Sari si è seduto contro il tronco, tiene la faccia verso terra e tutta la sua acqua, salata e schiumosa, cade tra le radici. Non piangere, gli dici. Piangi solo perché non capisci. Invece ora bisogna che conservi la tua acqua e riposi, perché quando spunterà nostra figlia dovrai aiutarmi a crescerla, va bene? Insegnerai anche a lei a parlare con le vostre parole. Tu sei bravo in questa cosa.

L’aria che si muove fa vibrare i rami, sciogliendo le masse di filamenti che pendevano intrecciati. Ti spiace, perché c’è voluta molta energia e molta acqua, ed era bella la pesantezza che scendeva fino all’erba, il tepore delle foglie nascoste nella piega interna, il tocco delicato della pelle che le lisciava e spostava.

Ci fai le trecce?, chiedi a Sari.

«Sei grande ormai per queste cose», si rifiuta.

Questo dice, ma non sa davvero fin dove toccano le tue radici. Non gli hai ancora fatto vedere tutte le strade che muovete sotto la terra, quanto lontano arrivano. Ora siete grandi, ma siete solo in tanti. Quando sarete tutti sarete il mondo.

Testo tratto da: AA.VV. Hortus Mirabilis. Storie di piante immaginarie (Moscabianca, 2021)

Seduta sul pavimento della sala d’attesa, ripensi a quella volta che hai visto morire una bambina per la puntura di un’ape. Il dito intorno al pungiglione le era diventato rigido e rosso, il bianco degli occhi aveva iniziato a riempirsi di puntini scuri. Quando avete smesso di giocare, la lingua ormai le imbottiva la gola e muco giallo le colava dal naso. L’ambulanza l’aveva portata via mezzora dopo la puntura, gonfia e viola come un polpo, coperta da due lenzuoli attaccati. Tu subito eri corsa a toccare il cadavere dell’ape che contorceva le zampe al sole.

Seduta sul pavimento della sala d’attesa, ripensi a quella volta che hai visto morire una bambina per la puntura di un’ape. Il dito intorno al pungiglione le era diventato rigido e rosso, il bianco degli occhi aveva iniziato a riempirsi di puntini scuri. Quando avete smesso di giocare, la lingua ormai le imbottiva la gola e muco giallo le colava dal naso. L’ambulanza l’aveva portata via mezzora dopo la puntura, gonfia e viola come un polpo, coperta da due lenzuoli attaccati. Tu subito eri corsa a toccare il cadavere dell’ape che contorceva le zampe al sole.

Livio Borriello, poeta appartato laureato, mi ha segnalato qualche giorno fa un autore, Davide Lucantoni, e un libro Mem,

Livio Borriello, poeta appartato laureato, mi ha segnalato qualche giorno fa un autore, Davide Lucantoni, e un libro Mem,

Scherza con i fanti e, soprattutto, con i Santi…

Scherza con i fanti e, soprattutto, con i Santi…