di Davide Orecchio

È morto oggi a Roma Goffredo Fofi. Aveva 88 anni. Era ricoverato all’Ospedale Cavalieri di Malta dal 25 giugno, in seguito alla frattura di un femore. La notizia della sua morte è la prima che mi è apparsa questa mattina sul cellulare appena aperto, in un post su Instagram di Alessandro Raveggi: se servono spesso a distrarci, gli strumenti della vita digitale hanno però una loro intima, algoritmica consapevolezza che non nasconde le cose importanti.

La morte di Goffredo Fofi è una cosa importante perché importante è stata la sua vita. Fofi è stato l’intellettuale più libero e seminale del secondo Novecento italiano (un secolo che, in questo caso, si è allungato fino ai nostri anni). Libero in un Paese, il nostro, che nella sua tradizione politica – dal fascismo ai grandi partiti di massa – e nelle sue pratiche culturali – da università e accademie a grandi e piccole cordate letterarie, fino al mondo della comunicazione – non ha mai dato grande importanza alla libertà e autonomia di pensiero. Fofi è stato quindi un monito vivente, il raro esempio che si poteva esistere e fare cultura (e politica) senza conformismo né servilismo.

Ha scritto Massimo Onofri qualche anno fa su Avvenire che “Fofi, a fronte d’un grande senso di responsabilità morale e d’un forte vincolo comunitario, ha scelto da sempre di non possedere nulla: quasi che il semplice possesso, prima ancora che la proprietà privata, sia già di per sé estraneazione e feticismo”. Spirito cristiano, socialismo e anarchismo libertario, attitudine indomita alla costruzione di comunità, gruppi e riviste, dagli esordi nella Sicilia di Danilo Dolci agli anni del Nord industrializzato di Torino e Milano, dall’esperienza napoletana (dove animò la Mensa dei bambini proletari nel 1972) fino all’approdo a Roma: nel corso dei decenni della sua, per fortuna, lunga vita Fofi è stato, ed è sempre rimasto, un educatore. Solo in questo modo, retrospettivamente, posso interpretare le sue carezze e le sue capocciate. Le sue carezze quando qualcosa che avevi scritto o fatto gli era piaciuto. Le sue capocciate (vere e proprie incornate, non è una metafora) quando qualcosa di tuo non gli era piaciuto. In entrambe le versioni, restava un educatore.

Ma questi sono solo ricordi personali. E molti lettori di Nazione Indiana ne avranno di propri, e avranno una propria idea critica di Goffredo Fofi. Mi permetto di segnalare un pezzo che proprio su questo sito dedicai a due suoi ultimi libri, Cari agli dei (E/O, 2022) e Son nato scemo e morirò cretino (minimum fax, 2022).

Chi voglia capire chi è stato, e quanto è stato importante, Goffredo Fofi dovrebbe partire da queste due letture che raccontano le persone e gli incontri decisivi della sua vita, e antologizzano la sua scrittura civile, sociologica e infine, ma probabilmente è l’aspetto più rilevante, la sua autorevole attività di critico cinematografico.

Del resto, per valutare il peso di Fofi nella storia culturale italiana, basta il semplice elenco delle riviste che ha fondato o diretto: Quaderni piacentini, Ombre Rosse, La Terra vista dalla Luna, Linea d’Ombra, Lo Straniero, Gli Asini.

Tra i libri, aggiungerei: L’immigrazione meridionale a Torino (Feltrinelli, 1964). L’inchiesta sull’emigrazione meridionale nella capitale dell’industria italiana, che gli costò la rottura con Einaudi. E ancora: Il cinema italiano. Servi e padroni (Feltrinelli, 1971); Totò. L’uomo e la maschera (Feltrinelli Economica, 1977. Fofi fu insieme a Pasolini l’artefice della rivalutazione critica e artistica di Totò); Benché giovani. Crescere alla fine del secolo (E/O, 1993); Strana gente. Diario tra Sud e Nord dell’Italia del 1960 (Donzelli, 1993. Sull’esperienza al fianco di Danilo Dolci); Da pochi a pochi. Appunti di sopravvivenza (Eleuthera, 2006); La vocazione minoritaria. Intervista alle minoranze (Laterza, 2009).

Era nato a Gubbio nel 1937, in una grande comunità familiare mezzadrile, figlio di un artigiano socialista. Appena diciottenne, si trasferì in Sicilia per affiancare Danilo Dolci nelle battaglie contro la mafia e per i diritti dei disoccupati. Partecipò agli “scioperi al rovescio” e subì un “foglio di via”. Quell’esperienza avrebbe segnato per sempre il suo pensiero e la sua pratica intellettuale, ispirata alla nonviolenza e alla giustizia sociale. Negli anni Sessanta lavorò a Parigi per la rivista di cinema Positif, quindi tornò in Italia, dove avviò e partecipò alle molte esperienze e riviste che abbiamo già elencato. Ma ogni rivista era un gruppo, una forma di vita, un laboratorio critico teso a leggere in profondità i mutamenti politici e culturali.

Tra le tante parole che ho letto su di lui questa mattina, quelle che mi hanno colpito di più per la loro completezza sono nei lanci che gli ha dedicato il giornalista Paolo Martini sull’Adnkronos:

Ha scelto di dare voce agli “ultimi” e agli “irregolari” della cultura, spesso in polemica con l’establishment, cercando nella cultura popolare, nel Sud dimenticato e nel cinema alternativo quelle verità che le narrazioni dominanti tendevano a nascondere.

Critico cinematografico tra i più originali del dopoguerra, Fofi non si è mai limitato a recensire film: li ha letti come specchi – a volte deformanti, a volte rivelatori – della condizione umana e dei cambiamenti sociali. Ha scoperto e sostenuto registi, attori, scrittori, spesso prima che venissero riconosciuti dal canone ufficiale. Il suo sguardo era, ed è, anticipatore: non seguiva le mode, le individuava quando ancora erano in nuce. Ma Fofi è stato anche un critico letterario, teatrale, osservatore della società, “disincantato ma non rassegnato”. La sua scrittura, mai neutra, è sempre stato un atto politico, nel senso più alto del termine. La sua militanza non si è mai legata ai partiti, ma ha abitato i luoghi vivi della cultura e della coscienza collettiva: i libri, le riviste, le sale cinematografiche, le redazioni, le scuole, le strade.

E poi il ricordo dei suoi editori, Sandro ed Eva Ferri:

Negli ultimi anni abbiamo lavorato assieme alla collana Piccola Biblioteca Morale, che lui dirigeva per la nostra casa editrice. Abbiamo trascorso insieme molto tempo e i ricordi più belli sono quelli delle cento storie buffe che mi ha raccontato. Aneddoti con personaggi famosi come Luis Buñuel, Elsa Morante, Bianca Guidetti Serra, Fabrizia Ramondino, Alex Langer, Federico Fellini e moltissimi altri. Sempre divertenti, dissacranti ma con un lato di empatia. Coglieva gli aspetti contraddittori delle persone, i loro difetti e debolezze, ma con umanità. Era così: ti attaccava violentemente, ma poi ti abbracciava. Ti faceva morire dal ridere e, al tempo stesso, morire per una visione tragica che aveva del mondo. Era un contadino cresciuto nelle campagne povere dell’Umbria ed era anche un intellettuale cosmopolita, capace di confrontarsi con l’immensa varietà del mondo. Non ho mai conosciuto un’altra persona come lui, in grado di tenere insieme tante visioni ed emozioni diverse e di trasmetterle agli altri. Ha sempre pagato il prezzo di questo anticonformismo e di questo coraggio e di questo rifiuto di chiudersi dentro gli asfittici recinti del nostro mondo intellettuale.

Quando avevo sette anni ho perso in aeroporto un bastone che con i miei genitori gli avevamo preso in Africa in un banchetto sul ciglio della strada e che mi era stato affidato mentre i Sandri cercavano di recuperare le valigie, e non ho mai smesso di sentirmi in colpa. Lui in cambio quando lo incrociavo in ufficio mi gridava di non essere borghese, apriva porte e tracciava sentieri, ci abbracciava soffocandoci. Lo incrociavo, spessissimo, su qualche soglia. Grazie a Goffredo ho conosciuto tante storture del mondo, tante ridicolaggini e ingiustizie, ma anche tante meraviglie intellettuali, e il mio grande amore. Era così, un mucchio di cose insieme e posso dire che comunque non ha mai avuto bisogno di quel bastone.

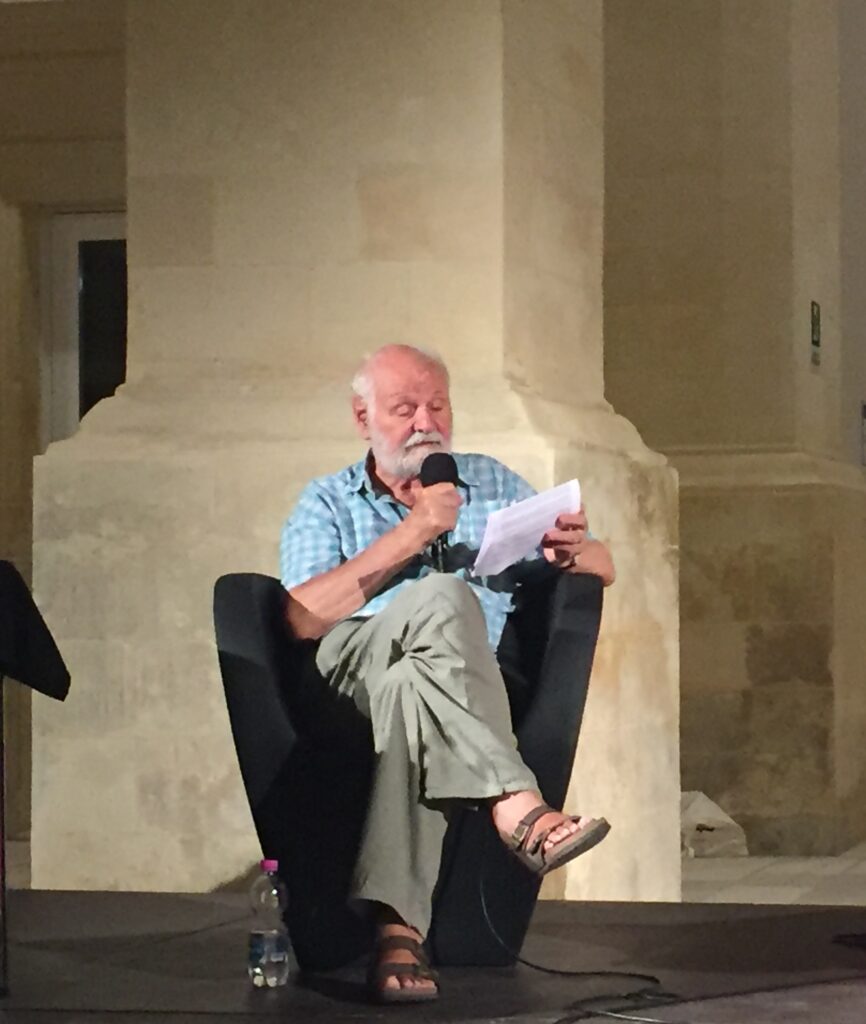

“Storture” e “meraviglie”. Uno dei giorni più storti nella vita di Fofi credo sia stato quando gli toccò in sorte di commemorare Alessandro Leogrande, il suo figlio/padre, compagno di redazione allo Straniero, perso maledettamente troppo presto. La memoria può inventare molte cose, ma a me sembra di ricordare bene Fofi mentre attraversa più claudicante del solito la navata centrale della Basilica di Santa Maria del Popolo, e poi mentre parla di Alessandro dal pulpito con una voce assai meno ferma del solito. Fu una tragedia alla quale Fofi riuscì, comunque e miracolosamente, a sopravvivere. Un anno dopo lo trovai in un giorno meno storto, a Lecce, mentre coordinava la serata del premio Gli Asini. Lì mi sembrò stanco, ma non infelice. Non infelice: è già moltissimo. Ma questi sono solo piccoli ricordi personali. La sua è stata una vita esemplare e, purtroppo, irripetibile.

di Vittoria Groh

di Vittoria Groh

(con il permesso dell’autore pubblichiamo il pezzo postato questa mattina sul suo

(con il permesso dell’autore pubblichiamo il pezzo postato questa mattina sul suo