[ripropongo questo post del 2013, come inizio di un lungo lavoro sulla memoria famigliare, perché solo attraverso il ricordo, i nomi, le date, le storie ciò che è morto e lontano torna ad essere vivo, a illuminare un presente oscuro e sempre pronto a ripetere gli stessi errori, gli stessi razzismi, gli stessi fascismi]

di Orsola Puecher

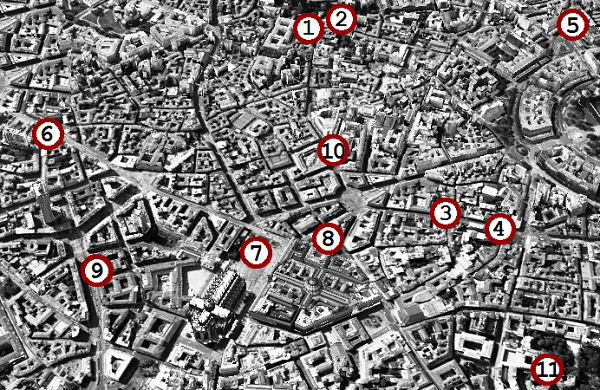

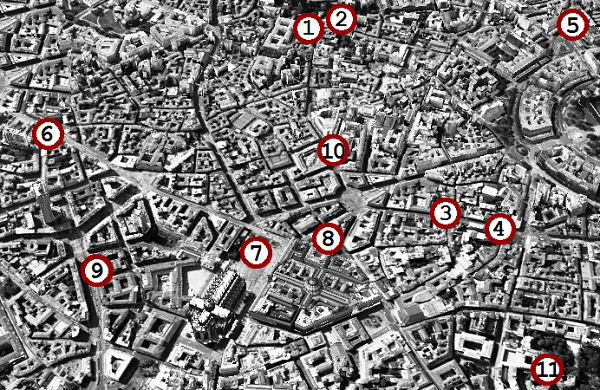

Tutto è lontano e ho solo un archivio di ricordi, di affetti, una mappa dispersa di sentimenti: visi, vite, parole, lettere conservate amorosamente, suoni e fragori, voci di alte ed “egregie cose“. Le immagini sono cariche di suggestioni sempre diverse, di particolari inquieti che innescano percorsi non lineari, come se nel passato ci fossero dimenticati sprazzi di futuro anteriore ancora da decrittare, impazienti di essere raccontati. Cosa avrà provato… avrà detto… avrà sofferto… pensato… o fatto… Sono storie fra due guerre, di uomini, padri e figli, di donne: nonne, madri, sorelle, zie e nipoti, numeri di tombola estratti nella sequenza di un viaggio ideale attraverso una città, fra tracce e strade di un percorso cifrato.

* gli undici numeretti sopra la mappa sono cliccabili così

come i link, che a loro corrispondono, sotto l’immagine.

[1] La nipote. [2] La Carla. [3] Album di Famiglia. [4] Crolli. [5] Tu cosa farai di me. [6] I vivi non hanno più sete. [7] La fame. [8] I supplici. [9] Con le unghie e con i denti. [10] Ultime parole. [11] Il cerchio si chiude.

1

[1] Via Caradosso N.6 “La nipote”

La “bimba d’albero” percorre ogni giorno la via Caradosso per andare a scuola. Ha una cartella rossa con il pelo di cavallino bianco e nero. Come si usava negli anni sessanta. Circa all’altezza del numero 6 attraversa la strada, entra nel Chiostro di Santa Maria delle Grazie, gioca un po’ con la Fontana delle Rane [ dove se con un dito tappi la bocca a una – o più – delle bronzine batraci – le rimanenti schizzano – in proporzione – un fortissimo getto ad arco perfetto che travalica i confini deputati della vasca – provare per credere – anche se – ora – un’odiosa catenella – vietando l’accesso al chiostro – lo impedirebbe – teoricamente ] poi percorre le navate fresche, la penombra rimbombante, per sbucare di fianco alla Elementare Fratelli Ruffini. La scritta U. S., con le due frecce convergenti sulla trifora del gotico milanese fine ottocento, è all’altezza dei suoi occhi. Nel seminterrato si intravedono altissimi rotoli accatastati di un deposito di stoffe.

La “bimba d’albero” percorre ogni giorno la via Caradosso per andare a scuola. Ha una cartella rossa con il pelo di cavallino bianco e nero. Come si usava negli anni sessanta. Circa all’altezza del numero 6 attraversa la strada, entra nel Chiostro di Santa Maria delle Grazie, gioca un po’ con la Fontana delle Rane [ dove se con un dito tappi la bocca a una – o più – delle bronzine batraci – le rimanenti schizzano – in proporzione – un fortissimo getto ad arco perfetto che travalica i confini deputati della vasca – provare per credere – anche se – ora – un’odiosa catenella – vietando l’accesso al chiostro – lo impedirebbe – teoricamente ] poi percorre le navate fresche, la penombra rimbombante, per sbucare di fianco alla Elementare Fratelli Ruffini. La scritta U. S., con le due frecce convergenti sulla trifora del gotico milanese fine ottocento, è all’altezza dei suoi occhi. Nel seminterrato si intravedono altissimi rotoli accatastati di un deposito di stoffe.

Ha un cappottino grigio, con il colletto e i bottoni di velluto rosso. Fa moltissime domande e non sta mai zitta. La vecchissima e traballante maestra Grazia Della Grazia per punizione le ha fatto scrivere cento volte sul quaderno a quadretti di Prima “Io sono una chiacchierona” e in un residuo di educazione littoria, per imparare le vocali, le ha fatto anche scrivere, pennino e inchiostro, due facciate di EIA EIA ALALA’. I genitori hanno protestato dal Direttore Didattico. “Che cosa vuol dire U. S.?” chiede. La mamma le risponde: “Ultimi sospiri!” e racconta del tempo di guerra e dei bombardamenti. Dell’aereo inglese soprannominato Pippo che arrivava con un ronzio basso per primo. Cose vicine allora che si raccontavano ancora molto spesso. Alla sirena dell’allarme si doveva correre nei rifugi, che erano le cantine. Il capo caseggiato indossava un elmetto e l’unica maschera antigas a disposizione e si stava là sotto, seduti sulle brande con il cappotto sopra il pigiama, a tremare fino al cessato allarme. U.S., se il palazzo fosse stato colpito, indicava una possibile via d’accesso per salvare gli eventuali superstiti. Ultimi sospiri perché tutti erano consapevoli di quanto aleatorie fossero la SICUREZZA e l’USCITA in caso di crollo. E nella città che tutto o quasi ha dimenticato, rimosso e ricostruito, restano del “temp de guera” solo queste ultime scritte disseminate nei vari quartieri, un po’ segrete e indecifrabili ai più, sfuggenti alla fretta di traffici e affari, resistite a piogge, smog e graffiti, a malinconico monito delle cose perdute.

[torna su]

2

[2] via G.A. Sassi N.1 “La Carla“

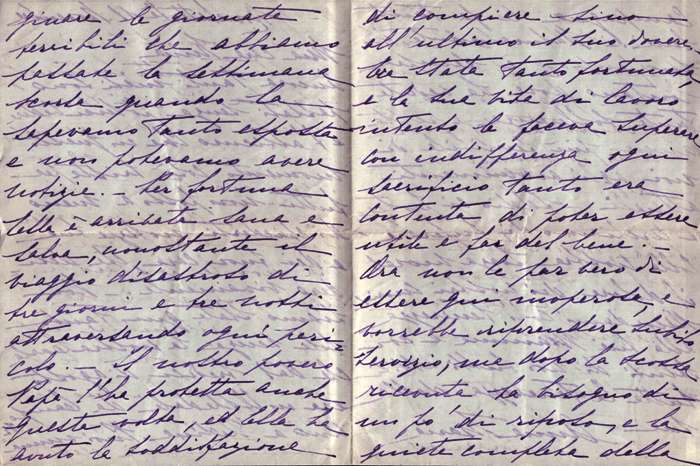

E quasi di fronte alla scritta U.S. in una rientranza di via Caradosso, la via a fondo chiuso Sassi, c’è il piccolo Ospedale Principessa Jolanda, di fianco a Santa Maria delle Grazie. Qui nel 1912 viene fondata dalla Croce Rossa Italiana una Scuola-Convitto per Infermiere, con criteri moderni e professionali. E qui studia e si diploma la prozia Carla, bellissima ma immensamente seria e compresa nella divisa quasi monacale della foto ufficiale. Da ruolo subalterno di semplice accudimento servile le infermiere acquisiscono una formazione medica specifica. Nella Prima Guerra Mondiale partivano volontarie per gli Ospedali da campo al fronte. Per una ragazza dei primi del novecento questo costituiva un’esperienza di emancipazione femminile e professionale di notevole peso: la lontananza da casa, la vita precaria degli accampamenti, il dover affrontare da vicino, in prima linea, esposta al pericolo, la carneficina di una guerra, la cura dei feriti con i pochi mezzi dell’epoca, che si risolveva nella maggior parte dei casi con amputazioni eseguite in condizioni d’emergenza e soprattutto il dover dare sollievo umano e spirituale alle sofferenze. Carla Gianelli, come si legge nella bella lettera della sorella Anna Maria all’amica Nina, ne fa, oltre che orgogliosamente un lavoro, una vera e propria missione umanitaria. Nella preoccupazione crescente della famiglia, non ascolta nessuno e non vede l’ora di tornare al fronte, nonostante la convalescenza per una ferita di guerra. Sarà decorata con la Medaglia d’Argento per essersi prodigata sul fronte del Carso.

E quasi di fronte alla scritta U.S. in una rientranza di via Caradosso, la via a fondo chiuso Sassi, c’è il piccolo Ospedale Principessa Jolanda, di fianco a Santa Maria delle Grazie. Qui nel 1912 viene fondata dalla Croce Rossa Italiana una Scuola-Convitto per Infermiere, con criteri moderni e professionali. E qui studia e si diploma la prozia Carla, bellissima ma immensamente seria e compresa nella divisa quasi monacale della foto ufficiale. Da ruolo subalterno di semplice accudimento servile le infermiere acquisiscono una formazione medica specifica. Nella Prima Guerra Mondiale partivano volontarie per gli Ospedali da campo al fronte. Per una ragazza dei primi del novecento questo costituiva un’esperienza di emancipazione femminile e professionale di notevole peso: la lontananza da casa, la vita precaria degli accampamenti, il dover affrontare da vicino, in prima linea, esposta al pericolo, la carneficina di una guerra, la cura dei feriti con i pochi mezzi dell’epoca, che si risolveva nella maggior parte dei casi con amputazioni eseguite in condizioni d’emergenza e soprattutto il dover dare sollievo umano e spirituale alle sofferenze. Carla Gianelli, come si legge nella bella lettera della sorella Anna Maria all’amica Nina, ne fa, oltre che orgogliosamente un lavoro, una vera e propria missione umanitaria. Nella preoccupazione crescente della famiglia, non ascolta nessuno e non vede l’ora di tornare al fronte, nonostante la convalescenza per una ferita di guerra. Sarà decorata con la Medaglia d’Argento per essersi prodigata sul fronte del Carso.

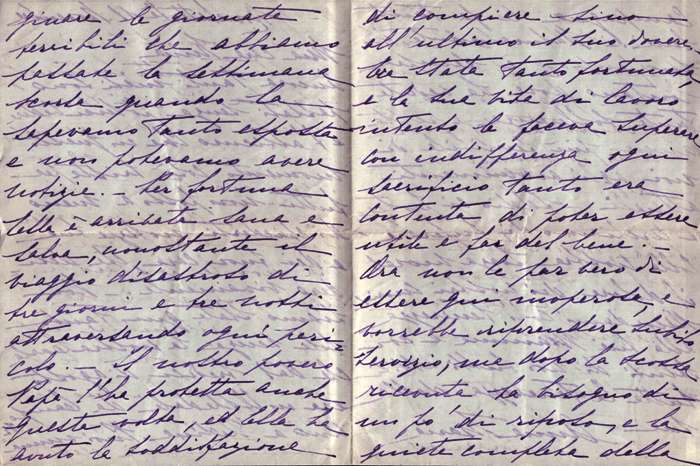

Ronchetto 11 novembre

Mia cara Nina,

[…]

… le giornate terribili che abbiamo passato la settimana scorsa quando la sapevamo tanto esposta e non potevamo avere notizie.- Per fortuna ella è arrivata sana e salva, nonostante il viaggio disastroso di tre giorni e tre notti attraversando ogni pericolo.- Il nostro povero Papà l’ha protetta anche stavolta, ed ella ha avuto la soddisfazione di compiere fino all’ultimo il suo dovere.- Era stata tanto fortunata e la sua vita di lavoro intanto le faceva superare con indifferenza ogni sacrificio, tanto era contenta di poter essere utile e far del bene e vorrebbe riprendere subito servizio, ma dopo la ferita ricevuta, ha bisogno di un po’ di riposo e la quiete completa della campagna…

[…]

Tutta la tenerezza dalla tua

Anna Maria

[torna su]

3

[3] Via Broletto N. 39 “Album di Famiglia“

Al 29 di Via Broletto c’è la Chiesa di San Tomaso in Terramara, dove il 14 aprile del 1920 Anna Maria Gianelli, sorella di Carla e nonna, mai conosciuta, della “bimba d’albero si sposa con il notaio Giorgio Puecher Passavalli.

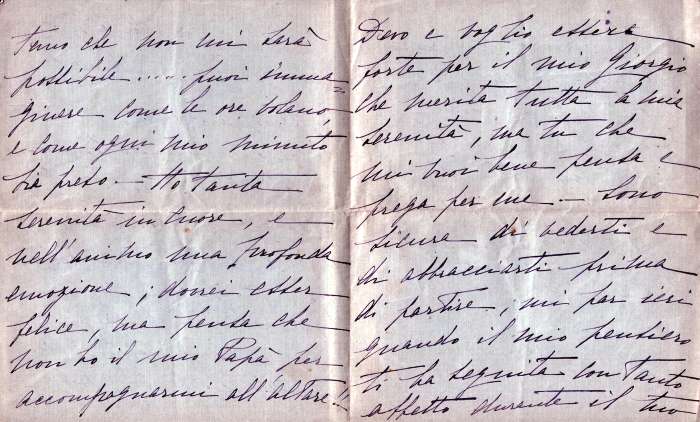

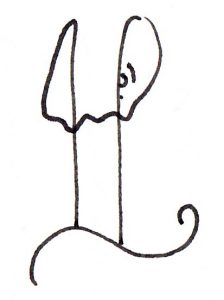

Sempre all’amica Nina con la scrittura distesa, elegante e nervosa, confida emozioni e trepidazioni:

6 aprile 1920

Mia carissima

….. puoi immaginare come le ore volano e come ogni mio minuto sia preso.- Ho tanta serenità in cuore, e nell’animo una profonda emozione; dovrei esser felice, ma penso che non ho il mio Papà per accompagnarmi all’altare!!- Devo e voglio essere forte per il mio Giorgio che merita tutta la mia serenità, ma tu che mi vuoi bene prega per me. Sono sicura di vederti e di abbracciarti prima di partire, mi par ieri quando il mio pensiero ti ha seguita con tanto affetto durante il tuo matrimonio.

[…]

Tutta la mia tenerezza

Anna Maria

E tutto sembra ancora intatto e luminoso. Nascono tre bambini: Giancarlo [1923], Virginio[1926], detto Ginio e Gianni [1930].

[ è il 1930 – ma le scarpine dei fratelli – con la punta a biscotto e il cinturino – sono le stesse della “bimba d’albero” – le bicolori traforate di Anna Maria – sempre con il cinturino – erano di gran moda negli anni ’30 – Gianni appena nato è in braccio alla mamma – Giancarlo da bravo cavallino ha al collo dei sonagli – lo senti il tintinnio? – Ginio – seduto sul carrettino – è imbronciato come in tutte le foto che lo ritraggono – pettinato alla paggio per anni – perché la madre avrebbe voluto una bambina – veniva regolarmente preso in giro dai compagni di classe ]

Anna Maria, fra le prime donne a Milano, prende la patente di guida. Guida benissimo e carica figli e cugini in allegre scorribande per la campagna brianzola vicino a Lambrugo, dove vanno in vacanza. Il notaio Giorgio non guida benissimo invece e gratta spesso con il cambio, fra le risate e la disapprovazione generale.

Anche Carla ha tre bambini e la banda dei cugini trascorre spesso le vacanze insieme, una tribù viaggiante di bambini, bauli, cappelliere, cani, gatti, Tate, Mademoiselles, Miss e le fedeli domestiche Berta e Rosa. E la terza sorella Gianelli: Lia, non sposata, viaggiatrice instancabile in Europa e Oriente. Detta Szà. Minuta e vivace.

[torna su]

4

[4] Via Broletto N. 39 “Crolli“

La famiglia allargata abita nel palazzetto di via Broletto 39, i Puecher al secondo piano, la Szà al terzo e la nonna paterna Carlotta Bossi nella mansarda. Gli anni passano e il fascismo imperversa anche nell’educazione dei bambini. Ginio, particolarmente insofferente alle riunioni dei Balilla, ne detesta la divisa e si rifiuta di marciare con il moschetto in spalla e di fare gli assurdi esercizi ginnastici. Chiede, se fosse possibile, di suonare solo il tamburo.

E viene così degradato ed espulso di fronte alla piccola truppa. Riuscirà anche a farsi dare l’Esame di riparazione a Ottobre di Ginnastica. Per contrapposizione al fratello maggiore Giancarlo, atletico, esuberante e portato a tutti gli sport, detesta ogni attività fisica, e si nasconde a leggere i libri di Emilio Salgari nella soffitta, dove abita e gli fa compagnia la civetta Eulalia, che lui nutre catturando topi e rubando qualche bocconcino di carne dalla cucina.

[ anni ’40 – sandali – Giancarlo senza calze – sorride – espone muscoli e possanza fisica – Ginio insaccato nella sedia a sdraio – sandali con calze – vestito di tutto punto – la solita espressione imbronciata – occhi bassi e lunghe gambe magre di adolescente – non sopporta di mostrare i piedi nudi – per anni ]

Qualcosa comincia a incrinarsi. Zia Carla, la valorosa crocerossina della Prima Guerra Mondiale, muore il 14 Luglio 1937 in seguito a una banale operazione di appendicite. Il chirurgo le ha dimenticato una garza nel ventre e la setticemia a quei tempi, senza antibiotici, non perdona. Anna Maria è annientata dal dolore e si prodiga oltre ogni limite per i tre cugini orfani Isa, Maria Luisa e Luigi che vengono ad abitare anche loro in via Broletto 39.

Si ammala di tumore l’anno dopo. Operata è costretta a portare un busto di metallo per riuscire a stare in piedi.

Nella notte tra il 15 e il 16 giugno 1940 Milano subisce il primo attacco aereo inglese, dopo solo 5 giorni dall’entrata in guerra dell’Italia. L’allarme antiaereo suona alle 1.48. Le incursioni notturne continuano per tutto l’anno. Ginio si rifiuta di scendere in cantina e osserva i bombardamenti da un’altana della soffitta, come fossero uno spettacolo pirotecnico.

Il 1941 invece passa senza nessun altro attacco.

Nell’estate le condizioni di Anna Maria si aggravano. Ginio costruisce una specie di grande ventaglio a pedale per alleviare le sue sofferenze e la assiste per lunghe ore leggendo ad alta voce per lei. Giancarlo studia come un matto frequentando due anni in uno, per conseguire il Diploma di Maturità il più presto possibile. Anna Maria muore il 31 luglio di quella caldissima estate di guerra.

La zia Lia detta Szà resta sola ad accudire ai nipoti.

La perdita della presenza forte, vitale e piena di entusiasmo di Anna Maria è un vuoto tangibile e getta Giorgio Puecher in una disperazione profonda e silenziosa.

Nell’Ottobre del 1942 riprendono i bombardamenti su Milano. Il 24 Ottobre alla 17.57 suona improvvisamente l’allarme antiaereo. La gente è disorientata, non si erano mai verificati attacchi in pieno giorno. L’allarme inoltre viene dato in ritardo e dopo solo tre minuti le bombe cominciano a cadere: 73 aerei Lancaster ne sganciano a ondate successive 12 da 2000 chili, più di 2.000 bombe incendiarie di grosso calibro e più di 28.000 di piccolo calibro. Viene abbattuto anche il muro del Carcere di San Vittore. Gli attacchi continuano di giorno e di notte. I milanesi cominciano a sfollare dalla città. I Puecher si rifugiano nella casa di campagna a Lambrugo. Chi lavora torna di giorno.

Nella notte tra il 15 e il 16 agosto 1943 anche la casa di via Broletto 39 viene colpita e distrutta.

[torna su]

5

[5] Viale Alemagna N. 6 “Tu cosa farai di me“

Affacciato sul Parco Sempione sorge nel 1933 il Palazzo dell’Arte per ospitare la Triennale di Milano, ad opera dell’architetto Muzio, con i soliti volumi monumentali squadrati schiaccia-uomo dell’architettura dell’epoca, ma ingentiliti da un loggiato di archi bianchi dove trovano posto un ristorante e sulla terrazza soprastante un Ritrovo Danzante molto frequentato. Le orchestre dell’epoca suonano il loro quick&slow, i cantanti confidenziali, resi famosi dalle trasmissioni radiofoniche dell’EIAR, con un discreto e affettato birignao, cantano le canzoni apparentemente spensierate di quegli anni, che spesso nascondono velate critiche al regime come “Pippo non lo sa” e “Maramao perché sei morto” di Mario Panzeri.

Vittorio Belleli, all’epoca una vera celebrità, canta “Cosa farai di Me” [1942] la versione italiana di “Vous qui passez sans me Voir” Successo del ’36 di Charles Trenet. Le parole sono sempre di Panzeri e forse la domanda del titolo può essere velatamente estesa al destino traballante del Regime e del Duce. Quel ma forse un giorno tu di me ti stancherai… e più non crederai…. suonano profetiche.

Tu, cosa farai di me

lo devi dir perché

amo te con tutta l’anima,

ma forse un giorno tu

di me ti stancherai

e più non crederai

al mio cuor, al mio amor.

Sento che tu sei

tutto il mio destino,

però se non mi sei vicino

pensando al tuo amor fremo.

Tu, cosa farai di me

lo devi dir perché

amo te, solo te.

Oh si tu, cosa farai di me

lo devi dir perché

amo te, solo te.

Si balla molto nella Milano in guerra, nei locali e nelle feste in casa con i primi grammofoni portatili a manovella e i dischi a 78 giri. Giancarlo è conteso da nugoli di ragazze, Ginio invece è addetto a girare la manovella della fonovaligia e balla con le fanciulle in attesa di ballare con il fratello. Appena il disco rallenta però deve correre a girare. Ma siamo ormai agli sgoccioli. Tutto sta finendo.

[GINO BECHI La strada nel bosco 1943]

Durante l’occupazione nazista il Ristorante del Palazzo della Triennale viene adibito a circolo ricreativo per gli alti ufficiali tedeschi e assume il nome di

Balllhaus. La terrazza danzante viene chiusa e ospita una batteria di contraerea. Anche il famoso

Belleli, scoperta la sua origine ebraica, viene licenziato in tronco dall’EIAR ed è costretto a cantare sotto falso nome.

[torna su]

6

[6] Agosto 1943 “I vivi non hanno più sete

Invano cerchi tra la polvere,

povera mano, la città è morta.

È morta: s’è udito l’ultimo rombo

sul cuore del Naviglio. E l’usignolo

è caduto dall’antenna, alta sul convento,

dove cantava prima del tramonto.

Non scavate pozzi nei cortili:

i vivi non hanno più sete.

Non toccate i morti, così rossi, così gonfi:

lasciateli nella terra delle loro case:

la città è morta, è morta.

SALVATORE QUASIMODO [1943]

[torna su]

7

[7] Piazza Duomo La fame

Nel luglio del “43 il sagrato di Piazza Duomo, le aiuole di Piazza Castello e di Piazza della Scala, sotto il monumento a Leonardo da Vinci, sono ricoperte di messi dorate ondeggianti al sole attraversate dai tram, demagogiche e insufficienti a sfamare i cittadini milanesi costretti a lunghe code per le misere razioni concesse dalla Tessera Annonaria. Questa mietitura cittadina appare come un’estrema presa in giro di un regime ormai allo sfascio e forse il progressivo distacco psicologico del popolo italiano dal fascismo inizia lentamente proprio dalla fame patita in quell’anno terribile.

[torna su]

8

[8] Via Silvio Pellico N.7 “I supplici“

Gli avvenimenti precipitano, non si miete più il grano e molti dopo l’8 settembre fanno la loro scelta di ribellione.

Fra i primi Giancarlo Puecher che pagherà con la fucilazione il 21 dicembre del 1943, condannato da un processo farsa.

⇨ “L’amavo troppo la mia patria non la tradite…”

La zia Szà, dopo la morte del nipote e l’arresto e la deportazione per rappresaglia del notaio Puecher, rimase sola a difendere la famiglia da quel mondo rovesciato, in cui erano le colpe dei figli a ricadere sui padri. Nella lettera al Comando Nazista invoca giustizia e clemenza. Non le avrà. Dopo una permanenza di qualche mese, piena di speranze e di illusioni, a Fossoli, Giorgio Puecher viene deportato a Mauthausen. Con con un coraggio che forse oggi ci è difficile comprendere, la Szà si reca anche di persona a chiedere la liberazione del cognato all’Hotel Regina, requisito dai Nazisti che, dopo aver ormai occupato militarmente la città, vi avevano installato il loro Comando: un luogo terribile di interrogatori, torture, da cui era quasi impossibile uscire vivi.

Milano 21 giugno 1944

Alto Comando Germanico

Milano Hotel Regina

Mi rivolgo a codesto Comando perché con magnanimità venga presa visione di quanto qui espongo, Mio cognato Dottor Puecher Passavalli, notaio in Milano, padre di tre figli minorenni e orfani di madre, venne arrestato il 13 novembre 1943 all’atto di una perquisizione eseguita dal capitano Senise dei carabinieri di Lecco, l’indomani che il figlio Giancarlo, suo primogenito, essendosi trovato fuori col coprifuoco, venne fermato.

Il figlio Giancarlo venne accusato di appartenere a bande di ribelli e fucilato il giorno 21 dicembre.

[…]

Avvenuta la liberazione il dott. Puecher venne chiamato alla questura di Como il 15 febbraio e consegnato alle SS di Cernobbio e subito a quella dell’Hotel Regina e incarcerato a San Vittore, ove rimase due mesi; il 26 aprile partì per il campo di concentramento di Fossoli presso Carpi (Modena) dove è tutt’ora. Si sa che il Prefetto di Como Franco Scassellati, coadiuvato dal Questore Pozzoli hanno per l’azione del figlio, dimostrato viva ostilità al padre, ritenendolo, data la minore età del ragazzo, come responsabile, mentre tutti possono dimostrare come il padre vivesse fuori da ogni campo e opinione politica,

[…]

Certi che questa nostra domanda verrà esaminata, ci rivolgiamo fidenti alla giustizia e alla clemenza di codesto Comando.

Ringraziando

Lia Gianelli

15 Gennaio 1944

All’Eccellenza il Prefetto Di Como

Dal Conte Treccani degli Alfieri abbiamo saputo del benevolo vostro interessamento alla sorte della nostra povera famiglia così duramente provata dalla sventura.

Abbiamo anche saputo che sul nostro Papà gravano delle accuse per incaute parole che egli, nell’esasperazione del suo dolore dopo la catastrofe, avrebbe pronunciato in carcere.

Ciò aumenta il nostro affanno, mentre si attendeva dalla sua liberazione un addolcimento delle nostre sofferenze.

Noi siamo orfani della mamma adorata: con essa ci è mancato e ci manca la sua amorevole assistenza; ritornateci, Eccellenza, con un atto di pietosa clemenza che solo Voi potete fare, il nostro povero Papà e Vi assicuriamo che noi ci stringeremo amorevolmente attorno a lui, affinché trovi nel nostro affetto tutto il possibile conforto,

Chiusi nel nostro dolore ci adoperiamo affinché la nostra immensa sciagura sia causa solo di pietoso compianto.

Gianni Puecher Passavalli

di anni 13

Virginio Puecher Passavalli

di anni 17

All’interessamento del Conte Treccani e alla supplica dei figli il 16 Gennaio il Prefetto di Como risponde così:

Voi mi avete molto parlato del Dott. Puecher con accorato sentimento di amicizia, mi avete detto di lui cose belle, buone e dolorose, mi avete per lui offerto la vostra personale garanzia.

Orbene, voglio credervi e benché al Dott, Puecher vari addebiti diretti ed indiretti possono essere mossi. Vi comunico di aver disposto che la Questura Repubblichina di Como, pur dando corso agli atti ed alle risoluzioni relative alla sua attività, provveda alla sua scarcerazione immediata. […]

Ma le decisioni del Comando Nazista erano ormai superiori a quelle di tutti gli apparati della Repubblica di Salò e non ci fu nessuna scarcerazione.

[torna su]

9

[9] Via Larga N. 14 “Con le unghie e con i denti”

L’11 dicembre 1944 è nevicato sulle macerie. Il 16 una Milano illividita dal freddo e dalla fame accoglie il Duce che pronuncia il suo ultimo discorso pubblico al Teatro Lirico di Via Larga. Sorprende l’accoglienza festante della gente e dei fedelissimi Repubblichini. Forse una specie di ultimo ottuso tributo prima della fine vicina. Da Gargnano sul Lago di Garda, dove vive ormai ostaggio dei Tedeschi, invecchiato smagrito, stretto nel cappotto militare Mussolini arriva al Lirico salutato da tre squilli di tromba, dalle braccia alzate nel saluto romano e dal canto di Giovinezza. Parla in pubblico per la prima volta dal 25 luglio.

“Camerati, cari camerati milanesi…” esordisce.

“Noi vogliamo difendere, con le unghie e coi denti, la Valle del Po, vogliamo che la Valle del Po resti repubblicana in attesa che tutta l’ Italia sia repubblicana.”

E lo ripete poi ancora nel finale, quasi a volersene autoconvincere.

“Camerati, cari camerati milanesi. E’ Milano che deve dare e darà gli uomini, le armi, la volontà e il segnale della riscossa“.

Ma è un discorso fiacco, sono lontani gli arroganti e assertivi dialoghi con la folla osannante. Traspare la stanchezza retorica e lo svuotamento delle parole e dei fini. Si inscena poi anche una parata militare e un discorso sulla torretta di un carro armato davanti alla Muti di via Rovello.

[torna su]

10

[10] Strasse: Via Gaetano Negri 10 “Ultime parole”

Sulla ⇨ Scheda Personale del Prigioniero del Campo di Concentramento di Mauthausen sono minuziosamente registrati i dati anagrafici e somatici di Giorgio Puecher. Questo cartoncino giallo è fra le poche carte che lo riguardano pervenute dall’Archivio Generale dell’Olocausto di Bad Arolsen, insieme alle due pagine del Totenbuch, ⇨ [1] e ⇨ [2], il libro della morte, che registrava cause e ora del decesso. L’indirizzo di residenza riportato, Via Negri 10, è in realtà quello dello Studio Notarile Cassina-Puecher.

Il Totenbuch riporta, a distanza di cinque minuti l’uno dall’altro, l’ora precisa in cui i poveri corpi venivamo cremati.

Giorgio Puecher Passavalli | ital.| Notar | deceduto per “allg. Korperanfall“, alla lettera “crisi generale del corpo“, “decadimento fisico” viene cremato alle ore 1.05 dell’8 aprile 1945. Il campo sarà liberato dai Russi l’8 maggio, solo un mese dopo.

Nei momenti convulsi della Soluzione Finale il forno ardeva notte e giorno, senza tregua

Sulla scheda il segno delle morte è solo una piccola croce a matita in alto e di fianco alla data sulla riga che la sbarra trasversalmente.

Un uomo si poteva cancellare con un sottile rigo di matita.

Il timbro rosso sbiadito HOLLERITH-ERFASST letteralmente “schedato nel sistema Hollerith” fa riferimento al ⇨ sistema di schedatura con schede perforate inventato da Hermann Hollerit e usato nei Lager con macchine fornite dall’IBM americana nell’ingente e vergognoso giro d’affari che ruotava intorno alle Fabbriche della Morte, pesantemente colluse con il sistema capitalistico non solo tedesco.

In queste lettere inviate da Fossoli alla famiglia traspare fino all’ultimo la commovente, e davvero sempre per me straziante, speranza dell’uomo di Legge e Giustizia incredulo fino all’ultimo di quanto lo stava aspettando.

Lettera di Giorgio Puecher

25 maggio dal campo di Fossoli

a Lia Gianelli

[…] Penso alle nostre belle rose e alla prima nostra frutta; chissà, presto potrò venire a godere almeno la seconda, gli avvenimenti promettono bene… Chissà quando la potrò rivedere e con essa rivedere il luogo dove giacciono i nostri due angioli! Giancarlo è spesso all’ordine del giorno nei discorsi e da chi l’ha conosciuto anche soltanto per riverbero. […]

Lettera di Giorgio Puecher

30 maggio dal Campo di Fossoli

a Lia Gianelli

[…] Dì a Rosa che ho molto gustato la sua torta, e che spero di non ritardare tanto a gustarla anche a casa…[…]

Lettera di Giorgio Puecher

21 giugno 1944 dal Campo di Fossoli

a Lia Gianelli

Carissima Lia, partiamo per ignota destinazione, probabilmente per ora, per Suzzara, sospendi quindi per ora qualunque invio, vi terrò informati. Comunque in alto i cuori e speriamo di rivederci presto. Un bacione e un abbraccio a tutti voi.

Cartolina spedita da Fortezza

al notaio Piero Cassina

collega dello studio Notarile di Via Negri.

Raccomando ai figlioli di essere forti. Salvo contrordine o miracolo, stasera parto, sia pure in ottima e scelta compagnia pel campo di concentramento (sembra a Innsbruck). Prega subito l’amico T, e tutti quelli che possono influire che ottengano un ritorno immediato o almeno sollecito, proponendo se del caso Ces. B. Speravo di fare a meno anche di questa nuova prova: l’unica certezza è che sarà breve e che con l’aiuto di Dio ne potrò uscire validamente. Il pensiero più grave è quello dei miei figlioli, tanto più dopo quanto mi è successo, ma il guaio si è la categoria alla quale appartengo. Raccomando a te, ai miei cognati, ai miei cugini Majno che so tanto buoni, i miei figliuoli e in modo speciale a te e a mio cognato di assistere mia cognata negli interessi di famiglia; per quanto possa occorrere di urgente avete la procura. Baciami i figlioli, salutami cognati, parenti, amici e clienti; un abbraccio fraterno. Appena possibile vi manderò il mio indirizzo.

Un’altro messaggio arriva per vie traverse: ⇨ una cartolina per Ginio gettata dal treno verso l’Austria.

[torna su]

11

[11] Il cerchio si chiude

Il 25 Aprile 1945 Milano è libera.

La sede dell’EIAR che, dopo il bombardamento del Palazzo di Corso Sempione, si era trasferita in periferia, nella ex Scuola Elementare di Morivione, viene occupata dal Comitato Nazionale di Liberazione e trasmette con il nome di Radio Milano Libera. La voce di Sandro Pertini invita alla Sciopero Generale.

Le ultime parole di questo lungo itinerario sono quelle di Lia Gianelli, che in un suo memoriale rievoca i momenti tristi e indimenticabili di quando il 15 Dicembre 1944, rilasciata dopo il suo arresto insieme alle domestiche Vanna, Berta e Rosa, avvenuto l’11 Dicembre, si reca a visitare Giancarlo e Giorgio nel carcere di San Donnino a Como dove erano detenuti.

Quando andai a Como dai miei, si rise del soggiorno a San Donnino: ma vi era un velo di preoccupazione sul viso di Giancarlo. Giorgio era pure inquieto, ma di riflesso. Bastò una settimana perché la tragedia avvenisse.

Il lunedì 20 dicembre vennero chiamati alla questura padre e figlio. Io ero con loro e li vidi impallidire un poco. Salutai Giancarlo dicendogli di non perdersi d’animo; con un sorriso rispose: “ Stai sicura Szà, sai che non mi perdo mai d’animo.”

Dovevano essere le ultime parole, che udivo da lui, e fu l’ultimo bacio che gli diedi.

[…]

Il giorno 30, di sera, giunse a Lambrugo un’autolettiga della Croce rossa: e al buio, ché doveva essere ignoto, ritornò Giancarlo a noi in una semplice bara e passò la notte in un nido di verzura che gli avevamo preparato. Di sotto ai fiori nascosi una bandierina. la bandiera della Patria per la quale si era offerto.

E poi andò a riposare accanto alla mamma, la mamma sua che lo aveva accolto in cielo.

[…]

All’Hotel Regina, sede delle SS, ero derisa quando insistevo a chiedere, finché mi si intimò di desistere se non volevo correre il rischio della confisca dei beni ai Puecher.

[…]

Lunghi mesi di dolore e di pena passarono, Ginio dopo aver vissuto nascosto a Milano – preparandosi alla licenza liceale in condizioni d’animo assai tristi, povero figliolo, è pur riuscito bene nonostante le difficoltà, dovette essere allontanato per sicurezza. Sempre per mezzo dei buoni amici Treccani ⇨ ebbe modo di andare in Svizzera accompagnato da Pio Bruni (ora si può dire).

Partì il 18 gennaio 1945, Rimanemmo soli, Gianni ed io, nella triste dimora di Lambrugo.

[torna su]

Presentiamo un saggio contenuto in L’albero del romanzo. Un saggio per tutti e per nessuno in uscita per Effigie (Milano, 2018, pp. 204).

Presentiamo un saggio contenuto in L’albero del romanzo. Un saggio per tutti e per nessuno in uscita per Effigie (Milano, 2018, pp. 204).

di Jean-Jacques Viton

di Jean-Jacques Viton

La “bimba d’albero” percorre ogni giorno la via Caradosso per andare a scuola. Ha una cartella rossa con il pelo di cavallino bianco e nero. Come si usava negli anni sessanta. Circa all’altezza del numero 6 attraversa la strada, entra nel Chiostro di Santa Maria delle Grazie, gioca un po’ con la Fontana delle Rane [ dove se con un dito tappi la bocca a una – o più – delle bronzine batraci – le rimanenti schizzano – in proporzione – un fortissimo getto ad arco perfetto che travalica i confini deputati della vasca – provare per credere – anche se – ora – un’odiosa catenella – vietando l’accesso al chiostro – lo impedirebbe – teoricamente ] poi percorre le navate fresche, la penombra rimbombante, per sbucare di fianco alla Elementare Fratelli Ruffini. La scritta U. S., con le due frecce convergenti sulla trifora del gotico milanese fine ottocento, è all’altezza dei suoi occhi. Nel seminterrato si intravedono altissimi rotoli accatastati di un deposito di stoffe.

La “bimba d’albero” percorre ogni giorno la via Caradosso per andare a scuola. Ha una cartella rossa con il pelo di cavallino bianco e nero. Come si usava negli anni sessanta. Circa all’altezza del numero 6 attraversa la strada, entra nel Chiostro di Santa Maria delle Grazie, gioca un po’ con la Fontana delle Rane [ dove se con un dito tappi la bocca a una – o più – delle bronzine batraci – le rimanenti schizzano – in proporzione – un fortissimo getto ad arco perfetto che travalica i confini deputati della vasca – provare per credere – anche se – ora – un’odiosa catenella – vietando l’accesso al chiostro – lo impedirebbe – teoricamente ] poi percorre le navate fresche, la penombra rimbombante, per sbucare di fianco alla Elementare Fratelli Ruffini. La scritta U. S., con le due frecce convergenti sulla trifora del gotico milanese fine ottocento, è all’altezza dei suoi occhi. Nel seminterrato si intravedono altissimi rotoli accatastati di un deposito di stoffe.

E quasi di fronte alla scritta U.S. in una rientranza di via Caradosso, la via a fondo chiuso Sassi, c’è il piccolo Ospedale Principessa Jolanda, di fianco a Santa Maria delle Grazie. Qui nel 1912 viene fondata dalla Croce Rossa Italiana una Scuola-Convitto per Infermiere, con criteri moderni e professionali. E qui studia e si diploma la prozia Carla, bellissima ma immensamente seria e compresa nella divisa quasi monacale della foto ufficiale. Da ruolo subalterno di semplice accudimento servile le infermiere acquisiscono una formazione medica specifica. Nella Prima Guerra Mondiale partivano volontarie per gli Ospedali da campo al fronte. Per una ragazza dei primi del novecento questo costituiva un’esperienza di emancipazione femminile e professionale di notevole peso: la lontananza da casa, la vita precaria degli accampamenti, il dover affrontare da vicino, in prima linea, esposta al pericolo, la carneficina di una guerra, la cura dei feriti con i pochi mezzi dell’epoca, che si risolveva nella maggior parte dei casi con amputazioni eseguite in condizioni d’emergenza e soprattutto il dover dare sollievo umano e spirituale alle sofferenze. Carla Gianelli, come si legge nella bella lettera della sorella Anna Maria all’amica Nina, ne fa, oltre che orgogliosamente un lavoro, una vera e propria missione umanitaria. Nella preoccupazione crescente della famiglia, non ascolta nessuno e non vede l’ora di tornare al fronte, nonostante la convalescenza per una ferita di guerra. Sarà decorata con la Medaglia d’Argento per essersi prodigata sul fronte del Carso.

E quasi di fronte alla scritta U.S. in una rientranza di via Caradosso, la via a fondo chiuso Sassi, c’è il piccolo Ospedale Principessa Jolanda, di fianco a Santa Maria delle Grazie. Qui nel 1912 viene fondata dalla Croce Rossa Italiana una Scuola-Convitto per Infermiere, con criteri moderni e professionali. E qui studia e si diploma la prozia Carla, bellissima ma immensamente seria e compresa nella divisa quasi monacale della foto ufficiale. Da ruolo subalterno di semplice accudimento servile le infermiere acquisiscono una formazione medica specifica. Nella Prima Guerra Mondiale partivano volontarie per gli Ospedali da campo al fronte. Per una ragazza dei primi del novecento questo costituiva un’esperienza di emancipazione femminile e professionale di notevole peso: la lontananza da casa, la vita precaria degli accampamenti, il dover affrontare da vicino, in prima linea, esposta al pericolo, la carneficina di una guerra, la cura dei feriti con i pochi mezzi dell’epoca, che si risolveva nella maggior parte dei casi con amputazioni eseguite in condizioni d’emergenza e soprattutto il dover dare sollievo umano e spirituale alle sofferenze. Carla Gianelli, come si legge nella bella lettera della sorella Anna Maria all’amica Nina, ne fa, oltre che orgogliosamente un lavoro, una vera e propria missione umanitaria. Nella preoccupazione crescente della famiglia, non ascolta nessuno e non vede l’ora di tornare al fronte, nonostante la convalescenza per una ferita di guerra. Sarà decorata con la Medaglia d’Argento per essersi prodigata sul fronte del Carso.

di Andrea Franzoni

di Andrea Franzoni

Nota

Nota

Amnesia, difesa da un trauma o impedimento alla presa di coscienza? Arrendevole oblio o irrequieto tormento? È tra questi poli opposti che si srotola la storia di Izzy Darlow. “Una storia a più voci, una varietà tale di voci da non sembrare la storia di un solo uomo”, che si struttura per cerchi concentrici e che arriva a lambire la Storia umana, a contenerla e a restituirla per la sua drammatica ferocia.

Amnesia, difesa da un trauma o impedimento alla presa di coscienza? Arrendevole oblio o irrequieto tormento? È tra questi poli opposti che si srotola la storia di Izzy Darlow. “Una storia a più voci, una varietà tale di voci da non sembrare la storia di un solo uomo”, che si struttura per cerchi concentrici e che arriva a lambire la Storia umana, a contenerla e a restituirla per la sua drammatica ferocia.

di

di

di Daniele Comberiati

di Daniele Comberiati