di Gian Piero Fiorillo

fra la vita e la norma c’è una tensione

quando il movimento che la esprime diventa legge

il crimine è compiuto

Ho davanti un centinaio di studenti fra sedici e diciotto anni, qualche insegnante, un preside. Siamo alla fine di un viaggio intorno alla follia e allo stigma che da sempre marchia i fuori norma. Ho immaginato più volte questo momento, mi sono chiesto cosa avrei potuto dire che non fosse scontato. Il mandato del dipartimento di salute mentale è: andare nelle scuole, parlare della Legge 180 che «ha chiuso i manicomi». Quest’anno ricorre il quarantennale. Ho cercato di sottrarmi ma il direttore è stato categorico: Tu sei un sociologo, chi può parlare di stigma meglio di te? Non mi ha dato scelta. Ho provato a fare il bartleby della situazione, ma non sono portato. Brontolo, mugugno, arretro. Ricorrenze, puah. Per le scale ho incontrato Vita, amica e fisioterapista: che ti succede? Niente, ricorrenze. E ti fanno tanto arrabbiare? Servono solo a schermare il presente: si ricorda ciò che non andava per tacere ciò che non va. Lei sorride: scandalizzarsi per il passato mette in pace la coscienza. Rumino: quest’anno ricorre anche il cinquantennale del 68, l’anno scorso era il quarantennale del 77; quest’anno è anche il quarantennale dell’uccisione di Aldo Moro, che se fosse morto nel suo letto nessuno saprebbe chi era. Accidenti, t’hanno fatto arrabbiare sul serio. Non che qualcuno lo sappia, a parte i familiari, i servizi americani e qualche dirigente DC. Un uomo è sempre un mistero per tutti, anche per se stesso. Un uomo di stato europeo del dopoguerra è molti misteri. Aldo Moro è moltissimi misteri, e forse quelli legati alla fine sono i meno importanti. Comunque è grazie a quei giorni di prigionia e martirio che resterà nella storia. Al pari di Cesare o Joseph K. vivrà molte reincarnazioni, sarà rappresentato in teatro, ispirerà molti film. Sta aspettando il suo Shakespeare, il mito fagociterà la storia. Mi dispiace vederti in questo stato.

Non è di Aldo Moro che devo parlare agli studenti, oggi 9 maggio 2018, devo «restituire» i dati di un questionario sullo stigma, la follia e la 180. Restituire, diciamo così noi sociologi: avete compilato un questionario e noi vi «restituiamo» i numeri, le percentuali, le interpretazioni: è il nostro modo di ringraziarvi e catturare la vostra benevolenza. La 180 venne approvata il 13 maggio di quarant’anni fa. Maggio è tempo di eventi irripetibili, mese Mariano, delle rose, del risveglio di primavera, dell’annuncio di un’estate ormai soltanto da cogliere. Ei fu siccome immobile. PRIMOMAGGIO: quando l’evento non era il concerto a San Giovanni e nemmeno il comizio della CGIL, efficace precursore delle nullità concertuali. Ninetta mia morire di maggio. Anche se il nostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio. Come prendere una rima abusata e farla splendere. Strofinarla in sidol maggiore. (Quando Ugo Gregoretti era nervoso prendeva una pezzetta imbevuta di sidol e strofinava le maniglie di casa per ore, trasformando lentamente l’incazzatura in lucida ispirazione) (Stefania Sandrelli – io la conoscevo bene – lucida nervosamente una maniglia poi lucidamente apre la finestra e si butta di sotto). Però il Maggio con la maiuscola resterà sempre il Mai 68. (Abbiamo vissuto di miti e di amori e ci siamo presi i nostri rischi) (Stucchevole retorica) (Tutto ciò che accadeva era benvenuto).

Non è del maggio ’68 che devo parlare oggi agli studenti, né dell’agosto di quell’anno quando, liceali di provincia, chiedemmo udienza a Marco Ferreri e lo invitammo a ritirare i suoi film da una rassegna per solidarietà con il movimento pacifista americano massacrato dalla polizia a Chicago. Ricevemmo un sonoro rifiuto: siete giovani, disse Ferreri, e i giovani tendono a fare di ogni cosa un piccolo Vietnam. Claro, amigo, queremos crear dos tres muchos Vietnam. Niente da fare. Ci restammo male ma poi andammo a vedere tutta la rassegna cavalcando la contraddizione e scavalcando le maschere che non volevano farci entrare perché minorenni e pure comunisti. Tutto questo oggi non ha importanza, è vano ricordo di febbri esantematiche. Sono venuto qui per celebrare il 13/5/1978, giorno in cui venne approvata la Legge Basaglia. Lui, a dire il vero, impiegò poche ore per prendere le distanze. Disse alla stampa che omologare la psichiatria alla medicina, cioè il comportamento al corpo, era come omologare i cani con le banane (perché proprio cani e banane è ulteriore mistero). Dovremmo smetterla di chiamarla legge basaglia, non rendiamoci colpevoli di regalare sempre di nuovo la follia alla medicina e Basaglia all’establishment. Dovrei dirlo ai ragazzi. Non lo farò. Cosa dire allora? Come togliermi dall’imbarazzo di pronunciare parole in cui non credo? Dovrò parlare della legge 180, certo, ma non sono qui per soddisfare le aspettative di chi a Basaglia accende un cero all’anno e canta il de profundis ogni giorno. Non posso pronunciare le solite banalità. Già troppi lo fanno, la banalità del banale non è solo una malattia dello spirito – è l’attualità del male dietro la maschera progressista. I dipartimenti di salute mentale stanno a Basaglia come la STASI a Marx.

Era una legge per imbavagliare il movimento e la chiamarono liberazione.

Gli studenti rumoreggiano. I bidelli hanno acceso lo stereo, collegato i microfoni: prendete posto, stiamo per iniziare. Il tecnico ha deciso di mandare una canzone di Loreena McKennith per ingannare l’attesa. Mistica nuvola avvolge la sala. Sono quasi pronto quando un sipario scende rapido davanti ai miei occhi: è la gigantografia di Giorgiana Masi, uccisa il 12 maggio del 1977. Nessuna rimembranza ufficiale: lo Stato ricorda le «sue» vittime, non le «sue» vittime. Serantini, Ceccanti, Lo Russo: chi erano? Oggi: Stefano Cucchi. Gabbo. Aldrovandi. Le «sue» vittime non quelle che miete. Lo Stato ricorda Aldo Moro, io ricordo una notte del ‘67 nella sede della federazione giovanile comunista, avevo quindici anni. Nella divisione dei compiti toccò a me realizzare uno striscione con una scritta blu su fondo bianco: MORO: ABBANDONA GLI ASSASSINI. Io mi richordo anchora quanto mi venne brutta la gamba della R: storta, a punta, mi vergognai di quello sgorbio per tutta la manifestazione anche se nessuno mostrò di accorgersene: con quello che accadeva nel mondo, la guerra sporca in Vietnam, quella fredda in Europa. VIA LA NATO DALL’ITALIA VIA L’ITALIA DALLA NATO. Ma cosa vuoi, a quindici anni e pieno di brufoli sei convinto che tutti guardano te. Forse è per questo che hai già deciso di abbattere tutti i cancelli e distruggere tutte le bombe del mondo. Pensavamo di farcela.

Mi sono perso in fantasticherie. Mi incalzano: quando parla il sociologo? Un momento, un momento, mandate ancora un po’ di musica. 13 maggio del 1978. Luccichini del potere democristiano dopo la notte cupa dell’uccisione di Moro. Il 9 lo Stato irremovibile abbandona un uomo al suo destino. Il 13 lo stesso Stato, lo stesso potere, lo stesso governo si scopre libertario, apre le porte dei manicomi e scarcera gli internati. Ferma così il movimento antipsichiatrico e antiautoritario che rischia di mostrare al paese non solo la disumanità degli ospedali psichiatrici ma quella di tutta la disciplina. Vorrei dire ai ragazzi. Quel giorno la psichiatria riprese il cammino trionfale verso la piena legittimità disciplinare, forte di un documento abusivo di libertazione: la 180. Falsche Bewegung. Passaporto falso grazie al quale le malefatte continuano senza chiamate ai danni. Questo vorrei dire and more, much more than this, say it my way. Non credete troppo agli insegnamenti, insegnatevi da soli. Siate autodidatti. Se tutti dicono la stessa cosa chiedetevi cosa non dicono. Se tutti fanno apertamente la stessa cosa chiedetevi cosa fanno di nascosto. Non fate i bulli con i compagni, non sono loro il nemico, il nemico marcia sempre alla vostra testa. Il nemico sono io. Se incontrate il Buddha per la strada, occhio.

Quello che non gli riuscì di imbrigliare lo massacrarono.

Sapete ragazzi, quello che vorrei davvero dirvi è che se state male, vi sentite infelici o agitati, non riuscite a studiare, pensate di farla finita o non riuscite ad abbandonare lo smartphone nemmeno un minuto, se vi sentite in pericolo e temete le vostre stesse azioni, non fidatevi degli psichiatri. È rischioso. Se andate male in matematica non credete a chi vi dice che avete la discalculia, è soltanto che andate male in matematica, non un dramma. Non credete alle parole brutte e difficili dei controller. Se vi dicono che avete l’ADHD non credeteci, l’ADHD non esiste. Non lasciatevi drogare dalle parole. Quando una parola diventa credenza è difficile toglierla dai vocabolari. Se siete dipendenti dal telefonino non siete dipendenti dal telefonino, ma dagli uomini che tessono il mondo, producono fatti sociali e su questi costruiscono poteri planetari. SIETE DIPENDENTI DAGLI ORCHI, NON DAI TELEFONINI. Tutte le relazioni che vi sembrano relazioni con le cose, le sostanze, gli apparati, sono relazioni con gli uomini e generano sofferenza. Le relazioni con gli uomini sono diventate relazioni con le cose e quelle con le cose relazioni con gli uomini, già lo diceva un oscuro pensatore dell’ottocento, un certo Karl Marx, nato a Treviri il 5 maggio 1818. Or sono duecento anni, la Terra nutriva ancora una speranza. Mi capite se vi dico questo, se vi parlo di rovesciamento della realtà?

cosa aspetta a iniziare?

non lo so, ho bisogno di tempo

ma sta per finire

cosa?

il tempo

no quello no, è il mondo che sta per finire il tempo no

no?

Mi mettono fretta, ragazzi. Vogliono che dica le solite quattro cose. Menzogne abituali. Non ci riesco. Non posso inneggiare a una riforma-non-riforma. Un fallimento. Le etichette della psichiatria, non solo il manicomio, sono la vera follia, il vero stigma. Il danno. Creano realtà che crea altra realtà. Se scrivo discalculia sul computer il programma non riconosce la parola. Ma la parola esiste ed è diventata fenomeno: se sei abbastanza bravo e inventi la parola e la fai circolare allora hai inventato il fenomeno e ci puoi fare una fortuna.

ma insomma, perché il sociologo non parla?

non so cosa dire

facciamo parlare qualcun altro

cosa potrebbe dire al posto mio

lo stigma, la 180…

no, parlo io

ma non è in condizioni

sì che lo sono

Discalculia, ADHD, schizofrenia: ragazzi, sono solo etichette stigma impronta bollo marchio timbro di fuoco sul corpo dei dissidenti. Giovani bambini adulti donne. Strega, il rogo ti aspetta. Supplizi psicofarmaci elettrochoc biotech. Il rogo sono i moderni inquisitori psichiatri insegnanti neuro-qualcosa ad accenderlo. Torturano dietro lo schermo della falsa scienza. Tutti, compresi quelli della 180. Lo stigma originario è la diagnosi psichiatrica. Le terapie servono a confermarlo. Restituiscono al medico la garanzia di una diagnosi corretta. Vizio circolare: se riconosci di essere malato ti darò i farmaci appropriati / se prendi i farmaci vuol dire che sei malato.

Dottore, sono i farmaci che mi fanno ammalare. Questa affermazione prova la tua malattia.

il sociologo sta poco bene

è svenuto

chiamate un’ambulanza

abbiamo problemi per restituire i risultati dei questionari

io mi richordo anchora che senthia musicha celthica

mentre la nave bianca scricchiolando

senza ammortizzatori su sconnessi

sampietrini romani trasportava

il corpo delirante all’ospedale

erano in atto tentativi di rianimarlo

confusioni, vanvera – né capo né coda

e venne l’ambulanza a trasportarlo

ma chi è questo?

è il sociologo;

che dice?

sapete ragazzi, vi fottono con le parole, dovete fare molta attenzione alle parole, le parole sono fatti, organizzano la realtà, non c’è realtà prima delle parole solo caos ma quando le parole hanno definito una cosa è difficile cambiarla, vince l’abitudine

avete sentito, ci chiama ragazzi

diglielo che ho cinquant’anni

vi racconterò una ricorrenza, il 12 dicembre del 69 a Chicago Allen Ginsberg testimoniava sui fatti di agosto 68 alla convention democratica, quando la polizia aveva massacrato i dimostranti senza preavviso

non avevano fatto nulla di pericoloso o violento, li aveva massacrati gratis

sta delirando, gli diamo qualcosa per calmarlo?

nello stesso tempo e nello stesso Stato, però a migliaia di chilometri di distanza, fra le Alpi e il Mediterraneo, esplose una bomba

di che parla?

delira

uccise sedici persone, ricorrenze?

perché parla di ricorrenze?

nel 1968 a Boston si riunisce il comitato di lotta dei sopravvissuti alla psichiatria

e che fanno?

parlano

è facile parlare se non si passa ai fatti

le parole sono fatti

ma che dice?

il presente è un’invenzione della memoria

ora riportatemi a scuola devo una restituzione agli studenti

qui facciamo un TSO altro che scuola

sta delirando, se ne rende conto?

ah, ma se deliro come faccio a rendermene conto

firmi questo foglio

io non firmo niente

predisponiamo il TSO

lasciatemi! devo andare dagli studenti, si aspettano una restituzione

ma che cosa deve restituire? non può farlo domani?

no, domani è troppo tardi

scade il tempo?

due giorni fa, mentre preparavo le tabelle da mostrare ai ragazzi, prendevo appunti, commentavo le loro risposte ai questionari, preparavo insomma la restituzione, hanno bruciato una strega, Erendira

non di questo ero venuto a parlare, ragazzi, ma non riesco a pensare ad altro, allora che faccio? me ne vado e vi lascio in balia di liete novelle sulla 180 che ha chiuso i manicomi e liberato i matti? non ci sono più i manicomi pubblici ma ci sono altri inferni, i circuiti obbligati della riabilitazione, i simulacri della psicoterapia, la libertà vigilata, l’abbandono; il nostro paese, ma tutto il mondo è paese, no? è strano, chiude i bordelli e pensa di avere eliminato la tratta delle donne, chiude i manicomi e pensa di avere debellato la piaga dei maltrattamenti psichiatrici;

al dipartimento di salute mentale hanno sempre tanto da fare: cambiano spesso la carta intestata iniziando dal font, ah, il font! è così importante il font, e poi il logo, il logo! lunghe discussioni per decidere dove va messa la firma del direttore: a destra o al centro in fondo alla pagina? e la data? e il numero di protocollo? elettronico o manuale, il numero di protocollo va in alto a sinistra subito sotto il logo, sembra facile decidere la collocazione del numero di protocollo nella carta intestata, ma è una grande responsabilità!

sì, lo so, intanto c’è chi muore in un rogo, si butta nel fiume o si spiaccica in strada volando dalla finestra, ma pure un logo non è cosa da poco

c’è chi muore intossicato di psicofarmaci in una clinica o in ospedale, lo so, c’è chi muore come Erendira; s’è bruciata nel parco (due righe di cronaca e via) s’è uccisa (che ci puoi fare quando uno è malato di mente spesso s’ammazza) ha scelto un modo atroce per andarsene, cospargersi di solvente e darsi fuoco (è la malattia) (vuole manipolarci, fare leva sui nostri sensi di colpa)

non dite che è stata assassinata dal sistema, sono pensieri che non si fanno più da tanto tempo, non parlate di femminicidio di Stato, dimenticate in fretta Erendira – occhi impauriti sorriso timido intelligenza tagliente come un bisturi, Erendira vittima dell’indifferenza dei protocolli, del gelo terapeutico, del suo stesso carattere dimesso e ribelle, resistenza passiva difficile da domare, veicolare

due o tre cose so di Erendira, una donna è sempre un mistero, eppure pensavo di conoscerla – richordo le mani, le unghie cortissime rosicchiate dall’ansia dalla timidezza dalla paura – chi le ha strette quelle mani di recente? chi l’ha abbracciata? non rientra nei compiti del dipartimento, Erendira non è carta intestata, non possiamo farci carico dei sentimenti di tutti – richordo i saluti quando arrivava al centro di riabilitazione e quelli per le scale quando usciva – io la conoscevo bene? al dipartimento di salute mentale dobbiamo occuparci di molti, troppi, e poi anche dei quarant’anni della 180, della propaganda sui media e i social, dobbiamo decidere chi mettere a capo delle unità operative complesse e di quelle semplici, di come organizzare la carta intestata, suddividere il territorio, comporre le equipe, dobbiamo sapere chi farà carriera e chi no altrimenti saltano le alleanze

per Erendira, suicida in un parco là dove la città finisce, finisce che non c’è tempo – e adesso il tempo è finito – verrà seppellita in terra sconsacrata? verrà cremata per finire l’opera?

***

Roma, 23 luglio 2018

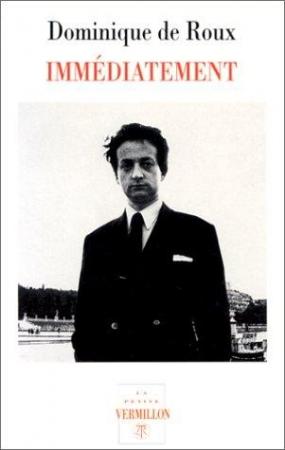

Lettera a Dominique de Roux

Lettera a Dominique de Roux Questo testo di Romain Gary è contenuto nel libro pamphlet Immédiatement di Dominique de Roux e che uscirà nella collana

Questo testo di Romain Gary è contenuto nel libro pamphlet Immédiatement di Dominique de Roux e che uscirà nella collana

Perché rileggere Il naufragio di Alessandro Leogrande

Perché rileggere Il naufragio di Alessandro Leogrande Più ancora della coltre di silenzio che ha reso difficile l’accertamento delle responsabilità,

Più ancora della coltre di silenzio che ha reso difficile l’accertamento delle responsabilità,

di Andrea Piccinelli

di Andrea Piccinelli