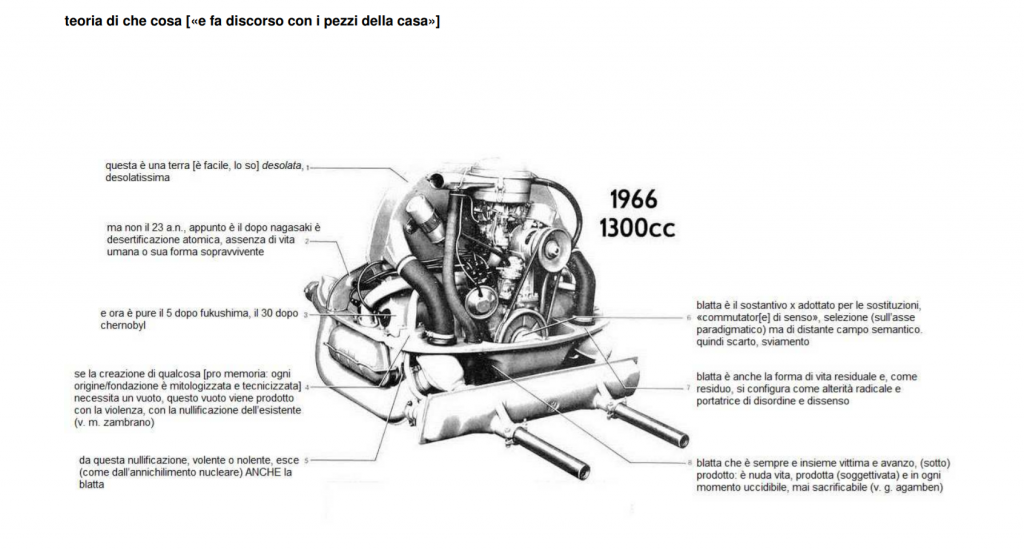

teoria di che cosa

(estratti, 2015 – in fieri)

[ da: ai bordi della blatta ]

e adesso e adesso perché impelle

ripetere il mai detto, reintentarsi del problema della polvere

inesplosa delle spore, la casa cosa essendo scarsi tratti

fatti in terra con il gesso, nemmeno, fratti in testa

col discorso, mettiamo // che in questo sia possibile disporre

parola «blatta» sotto un’altra, «radiatore» (va pensato

anche un soggetto percipiente): tutto e niente / conta infatti

averla vista, ma per entro quale e quanta imprevisione (partizione)

le incapaci successive passeranno

frasi o meno di strappare quella e moto

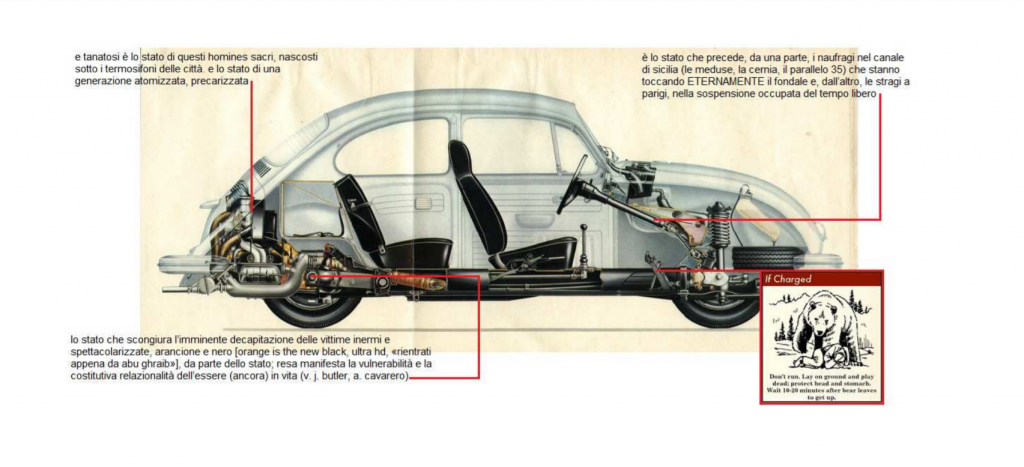

molto moto alla parola «tanatosi»

*

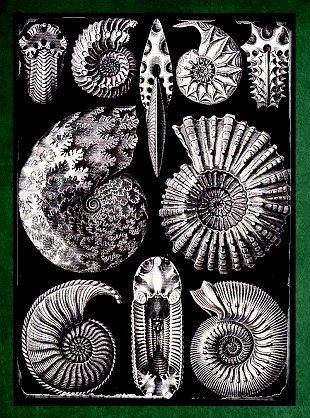

primo, è l’iguanodonte, secondo le rigonfie

meduse fra i pilastri

della circonvallazione – oggetti

per indurre allora ancóra // quattro le domande

da rivolgere alla blatta, per cominciare, alla necro-

mimèsi, se sia o meno cioè possibile descriverli,

perché e dove, e finalmente

da chi, se non da quello stesso

altro sé che adesso espone

un suo progetto voce roca, fronte contro

radiatore, di dizionario in cui il sintagma

storia umana sia previsto / tanto fra i sinonimi

della flessione «perpetrarsi»

quanto fra quelli del lemma «estinzione»

*

il cui anagramma è «ostinata», si attaglia

morta non è morta

al fatto che vedere sia a suo modo un modo della

predazione e che nel buio, della bocca da cui queste,

delle altre anche se aperte, stia taciuto un odassismo,

o detto meglio peggio: preparazione di una zanna.

VARIANTE: al fatto che a vedere siano gli occhi, non siano

gli occhi propriamente; ESEMPIO (più citazione): pensiamo

ad un punto di attacco, di vista

tecnicamente possibile, come in “Testa elaborata secondo

il metodo del Trasferente” (nel Manoscritto di Dresda,

folio 91r), e tuttavia impossibile,

umanamente («a meno che Dürer non tenga al di sopra

dei suoi occhi una testa mozzata»); PREMESSA: si attaglia

al bisturi di Christopher Tipping, Delaware, Pennsylvania,

donde i sette che sappiamo

in cui poi blatta ancóra vivere,

giorni o meno e se-

nza quella

*

dal diario di qualcuno, giorno il 13 novembre,

lo lego mentre lo leggo, anno il 70 d.N., che vale

«dopo Nagasaki»: la finestra è un rettangolo sopra

il radiatore e dentro non

si danno àceri – disàmare – Gerione – lo stormo

nero urtato dalla cosa che da dietro gli occhi guarda

se diventa o non diventa una murena

di storni nel cielo – sotto, leggevo, c’è la blatta che manca,

ha lo stesso colore dell’inchiostro che impedisce

l’impedimento qui nell’uso che già è il proprio

analogo in pragmatica, distribuito dalle frasi, giorno il 12

settembre, lungo il bordo intitolato “del sostare”, 1),

per minuti fronte all’àcero, 2) di accettarne il “come se”

del non silenzio, 3) poi di scegliere se dirne

e dirne in termini di 4): «urlìo» o «cavitazione».

questo concerne la domanda, in cui la blatta non si dà

che cancellandosi. e la risposta, in cui chiunque

qualunque riguarda, così come l’inverso.

[ da: 35 argomenti per la stesura di 10 tesi sulla blatta ]

5.

Se prendiamo la definizione

aristotelica

di blatta, c’è un nome di soggetto

(polites)

che è definito da un prendere parte

(metexis)

a un modo dell’agire

(l’archein)

e al patire che a quello corrisponde

(l’archesthai).

Se esiste un proprio della blatta, risiede

in questa relazione

che non è una relazione

tra soggetti ma che è

una relazione tra due termini

contraddittori

grazie alla quale

si definisce un soggetto.

6.

Il proprio della blatta è l’esistenza

di un soggetto definito

dalla sua partecipazione a dei contrari.

La blatta infatti un tipo

paradossale di azione: essa ci parla

di un essere che a un tempo

è l’agente di un’azione

e la materia su cui tale

azione si esercita.

7.

In altre parole, l’opposizione di praxis

e poiesis

non risolve per nulla il paradosso

della definizione della blatta.

14.

O nell’Iliade quando

Polidamante si lamenta del fatto

che suo fratello Ettore non tenga

in conto il suo parere: «con te», dice,

«non bisogna, chi è blatta, parlare».

Blatta infatti non designa

una categoria

sociale inferiore: fa parte della blatta

colui che non rientra

nei conti, colui che non ha

parola da fare

intendere. Fa parte della blatta

colui che parla quando

non deve parlare,

chi prende parte a ciò

di cui non ha parte.

18.

L’essere divenuta della blatta

rimanda il suo concetto a ciò che essa

non racchiude. La blatta si specifica

in relazione a ciò per cui si separa

da ciò a partire da cui

è divenuta; la sua legge

di movimento è la sua

propria legge formale.

19.

La blatta è dunque l’esistenza

supplementare

che inscrive nel visibile il conteggio di coloro

che non sono contati

o la parte di chi è senza

parte, l’esistenza che inscrive

supplementare

l’uguaglianza degli esseri parlanti

senza la quale la stessa

ineguaglianza è impensabile.

20.

Ciò che la blatta identifica col tutto

della comunità

è una parte quindi vuota, è una parte

sovrannumeraria,

che separa la comunità dalla somma

delle parti del corpo

sociale. Questa

separazione primaria

fonda la blatta come azione

dei soggetti che eccedono

il conteggio delle parti

della società.

21.

Il cuore di tutta la questione

blattoidea

risiede dunque nella

interpretazione

di questo vuoto e di questo

soprannumero.

26.

Esistono due modi di contare le parti

della comunità: o si contano soltanto

le parti reali, i gruppi

effettivi, definiti dalle differenze

di nascita, dalle funzioni,

dai luoghi, dagli interessi

che costituiscono il corpo

sociale escludendo

supplementi, o invece si conta

in più

una parte dei senza

parte. Chiameremo

il primo modo polizia,

blatta il secondo.

28.

L’essenza della blatta, si capisce,

è la manifestazione del dissenso

come manifestazione

di uno scarto del sensibile rispetto

a se stesso,

che fa vedere ciò che prima

non aveva ragione di essere

visto, dentro un mondo

mette un mondo

diverso.

29.

La polizia ne dice: non c’è niente

da vedere, ne dice: lo spazio

della circolazione

non è nient’altro che lo spazio

della circolazione.

La blatta consiste

nel trasformare questo spazio

della circolazione in quello della

manifestazione di un soggetto,

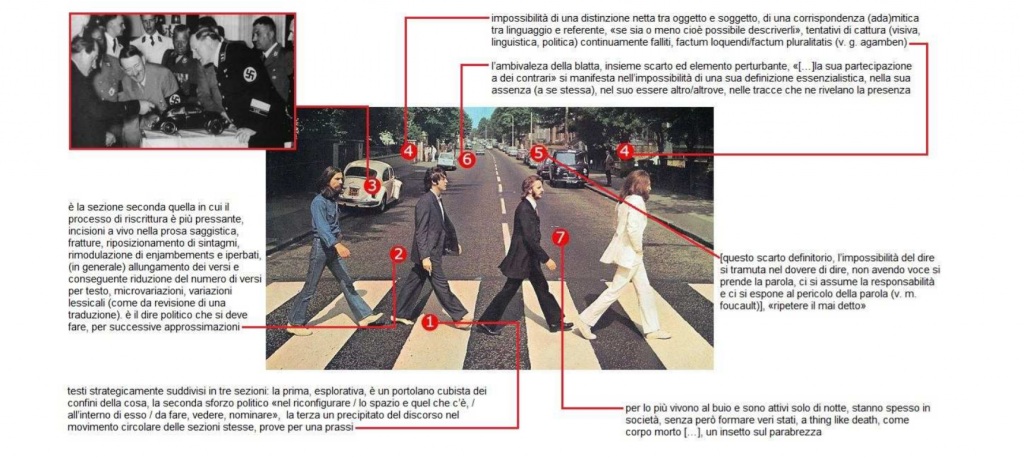

nel riconfigurare

lo spazio e quel che c’è,

all’interno di esso,

da fare, vedere, nominare.

30.

D’altra parte, a guardare la realtà,

ovvero ciò che è diventata, si è resa

insopportabile l’essenza

affermativa della blatta, per essa inevitabile.

La blatta deve volgersi contro

ciò che costituisce il suo proprio

concetto, così diventando

incerta fin nella

sua più intima fibra.

31.

Una difficoltà pratica consiste nel sapere

qual è il segno che permette

di riconoscere il segno, ovvero

come ci si assicura che la blatta

che vi sta di fronte e non emette

suoni con la bocca

stia articolando un discorso

invece di esprimere soltanto

un certo stato,

di morte o di magari

tanatosi.

33.

Sembra certo a priori che qualsiasi

definizione si possa

dare della blatta e che qualsiasi

definizione si possa

dare della blatta, sia sempre un malinteso

supporre che nella

formulazione si esprima ciò che

si vuol dire realmente. Eppure

la tendenza, l’urto, indicano qualcosa.

36.

La blatta, essendo costruzione di un mondo

paradossale

che mette insieme mondi

separati, non ha dunque luogo proprio

né soggetti naturali (non è, il soggetto

blattoideo, un gruppo di interessi, non è

un gruppo di idee. Il soggetto

blattoideo è l’operatore

di un dispositivo peculiare

di soggettivazione del dissenso

attraverso cui c’è nel mondo

la blatta)

37.

Lo ripeto: l’essenza della blatta risiede

nei modi di soggettivazione

dissensuale

che manifestano la differenza

della blatta rispetto

a se stessa.

(Non consentite: il consenso

è la riduzione della blatta

a polizia, è la fine della blatta,

il ritorno allo stato

di cose normale. Lo stato

di cose normale

è quello in cui non si dà blatta).

38.

È possibile comunque definire un legame

positivo

tra l’esistenza senza proprietà

di un modo del discorso

e la moltiplicazione senza legge

del molteplice. Ciò presuppone una certa

idea dell’anarchia

blattoidea che riassumiamo come segue:

la blatta è quel tipo di discorso che disfa

le partizioni tra reale

e finzionale, tra la prosa

e la poesia, o detto ancóra

meglio: tra il proprio

e l’improprio.

39.

Abbiamo quindi a che fare con una

figura dell’alterità

più vile ed insieme più pura: quel

molteplice senza

nome che in latino

si chiama proles e si chiama

proletarius e si chiama

in età moderna col termine

omonimo di blatta, che non è il nome

di una categoria sociale ma

quello di un molteplice

singolare, che analizza l’essere-

insieme immettendo

distanza nei corpi produttivi

e riproduttivi

rispetto a se stessi.

42.

La blatta allora è questa

corporeità

indecisa che immette disordine

tra i corpi, che crea un ambiente

in cui si espone il disordine che ogni

separa, corpo da se stesso.

[ da: esercitazioni per l’innesco della blatta ]

1.

se un occhio colpisce la blatta

la blatta manca oppure

la blatta c’è ma è entrata

in tanatosi

ho scritto «un occhio» l’articolo

ne comporta quindi un altro

lo porta in bocca una cernia che attraversa

la casa nel punto l’atlante

in cui s’incrocia il meridiano quindicesimo

col parallelo 35

(cos’è vedere)

vedere è dunque vedere

la polvere che sotto il radiatore

le mattonelle

in uno col tentacolo che sfiora nel nero

un occipite poi splenio

senza urticare è importante

senza urticarli più

2.

se un occhio colpisce la blatta

la blatta manca oppure

la blatta c’è ma è stata

disinnescata

diversamente

se un occhio colpisce il radiatore

e l’altro colpisce

la sabbia in sospensione intorno al gomito

c h e s t a t o c c a n d o i l f o n d a l e

c h e s t a t o c c a n d o i l f o n d a l e

c h e s t a t o c c a n d o i l f o n d a l e

c h e s t a t o c c a n d o i l f o n d a l e

allora si dà blatta oppure

la blatta è stata innescata

3.

se coniughiamo ovvero usiamo l’infinito

abitare (frequentativo, si noti, di «habere»)

dove tutto è stato preso ad altri

se coniughiamo l’infinito abitare

p. es. all’iguanodonte, p. es. alle rigonfie

meduse fra i pilastri

della circonvallazione

la blatta c’è ma è quella di Tipping

decapitata

la blatta manca mancandole

il possibile – è possibile

che sia invece un’invenzione

(la blatta)

continua, del presente

*

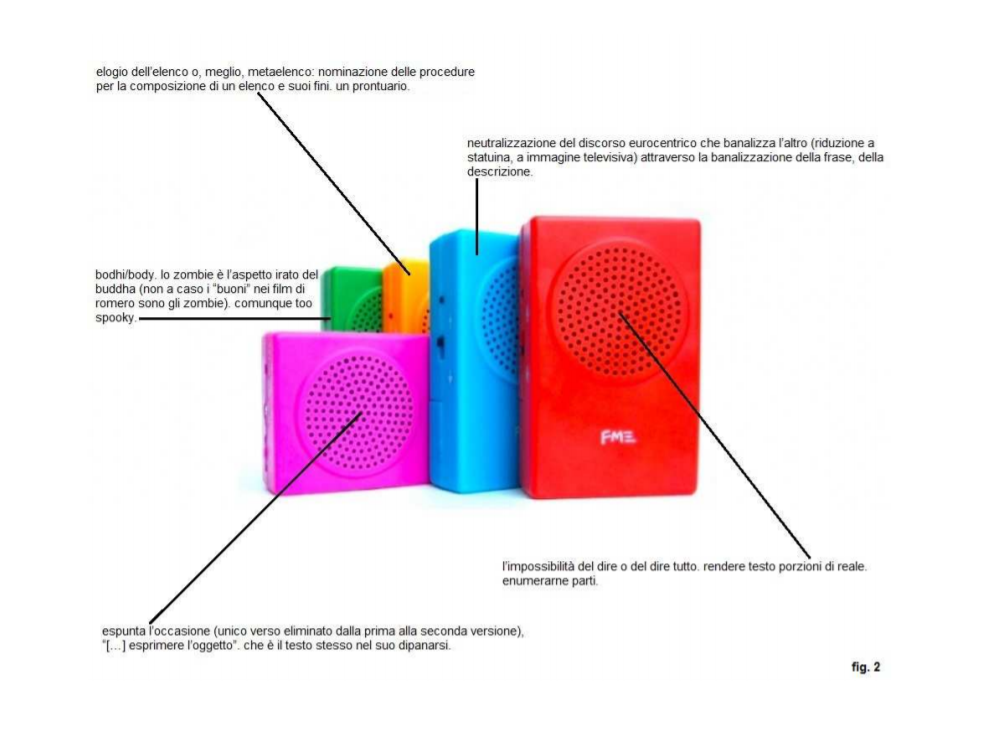

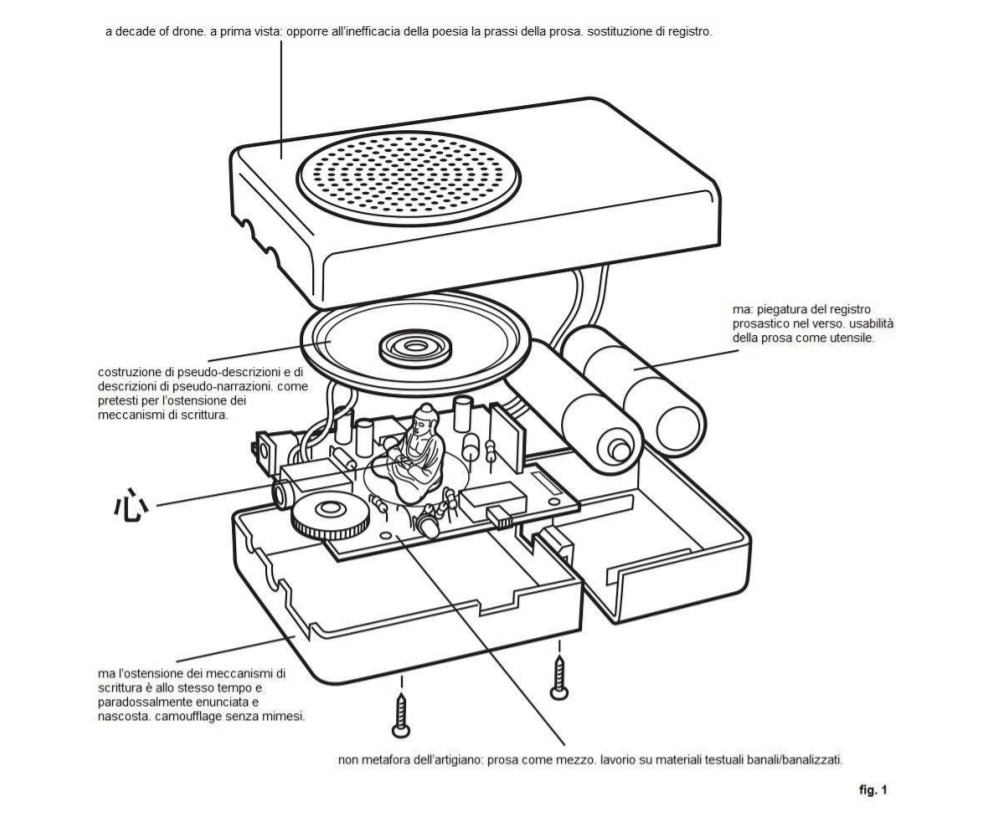

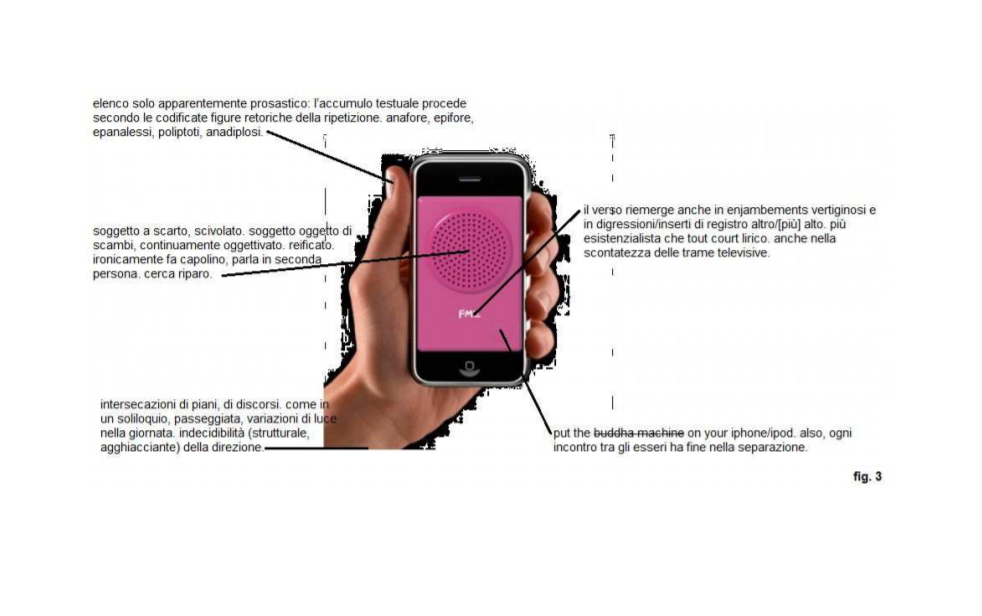

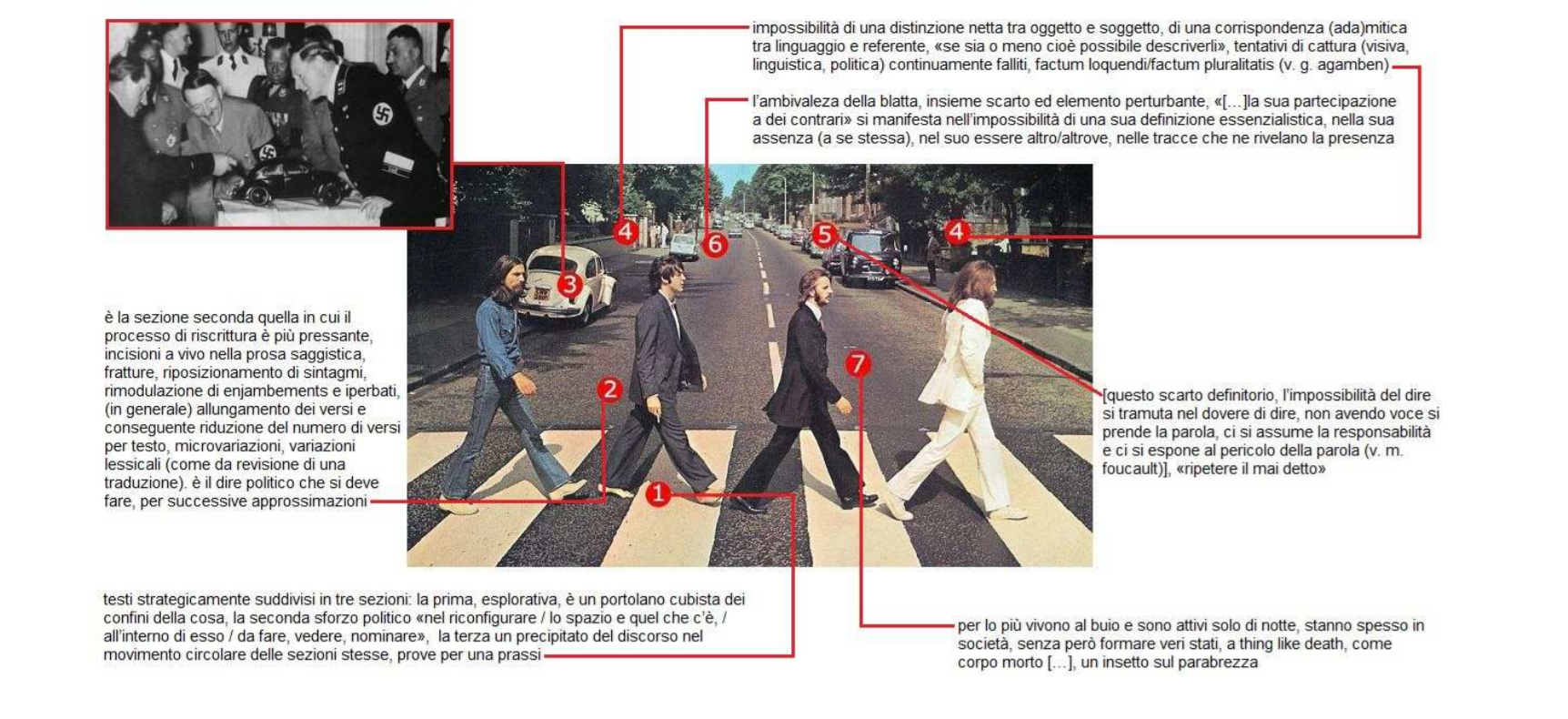

[Riguardo teoria di che cosa di Fabio Teti, di Niccolò Furri]

*

Variabile vs. Variazione

Note su Teoria di che cosa di Fabio Teti

di Alessandro De Francesco

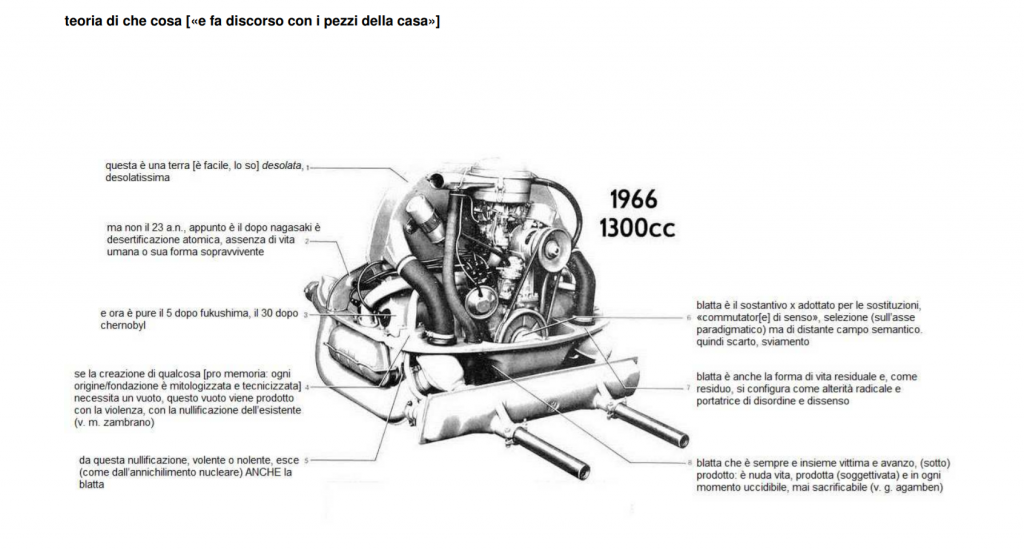

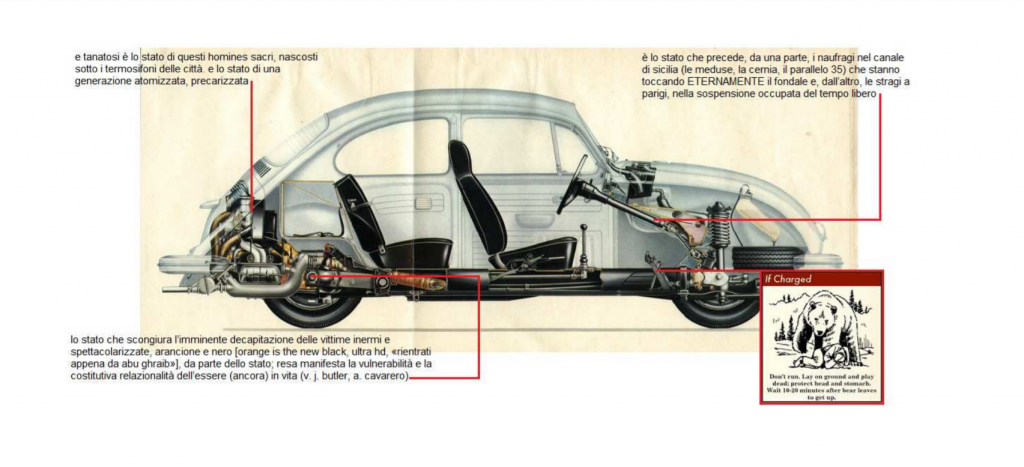

In questa occasione di lettura generata dal laboratorio Prove di ascolto mi interesso a due scritture della stessa generazione: quelle di Daniele Bellomi e di Fabio Teti, che mi sembrano tra l’altro accomunate da un elemento formale non altrettanto visibile nelle scritture di ricerca italiane anche di una mezza generazione precedente: l’attenzione per la metricità versificatoria. Se la questione del ritmo è sempre stata al centro del discorso poetologico degli ultimi decenni, su scala internazionale, un approccio metrico del verso è invece stato principalmente l’appannaggio, negli ultimi anni, di scritture piú tradizionali, per lo meno in Italia. Bellomi e Teti operano, nei modi che sono loro propri, una riattivazione del gesto metrico all’interno di un approccio per cosí dire sperimentale. Essendo due tra gli autori piú significativi della nuova generazione italiana, è un fenomeno da prendere sul serio. Inoltre, la lingua italiana si presta a una ritmicità metrica subito fortemente ondulante, per non dire musicale, che in questi versi di Teti, in particolare, dato il tema, produce un evidente effetto ironico.

Tale effetto è acuito dalla semantica scientifico-filosofica, che prevale sugli altri registri per accerchiare il suo feticcio concettuale, sociale, biologico: la blatta. Benché il testo ne dia non poche definizioni, in particolare politico-sociali, assimilando la blatta alla classe proletaria, che però non è qui “il nome / di una categoria sociale ma / quello di un molteplice / singolare”, è inevitabile chiedersi innanzitutto quale sia il ruolo della blatta in questi testi, e perché questo animale sia stato scelto al posto di altri. Se l’andamento della serie di testi fa pensare, sin dal titolo della seconda sezione (35 argomenti per la stesura di 10 tesi sulla blatta), alle Tesi su Feuerbach di Marx e, nella sua struttura descrittiva, al Tractatus di Wittgenstein e quindi anche all’Etica di Spinoza, la figura della blatta ci rinvia inevitabilmente a Gregor Samsa. Con l’insetto kafkiano, mi sembra, la blatta di Teti ha in comune un aspetto centrale: sono entrambi variabili, nel senso algebrico. Non già simboli o allegorie, ma piuttosto variabili riempite di volta in volta dal loro ruolo sociale, politico, ed anche grammaticale, come indicano bene i quattro testi introduttivi, Ai bordi della blatta. Variabili le cui funzioni sono quelle dell’epoca storica, dal preistorico “iguanodonte” al Mar Mediterraneo, tra commerci, guerre e immigrazioni: queste le coordinate “in cui s’incrocia il meridiano quindicesimo / col parallelo 35”. Variabili quindi tanto vuote – in quanto variabili, in quanto vuoti possibili, pre-eventi – quanto piene, anzi pienissime, e tale contrasto, oltre a renderle figure certamente metafisiche, le rende anche e soprattutto figure ironiche: “Il cuore di tutta la questione / blattoidea / risiede dunque nella / interpretazione / di questo vuoto e di questo / soprannumero.”

L’ironia, quando si indirizza alla moltitudine (di blatte o di uomini, giacché la blatta è variabile per ogni moltitudine, sincronica e diacronica) e alla storia, non può che essere triste. Ecco, a mio avviso, la ragione sostanziale della scelta della blatta in questo contesto. L’essere piú basso e triste a cui si possa pensare, qui però riattivato dall’ironia in qualità di variabile storica non solo come funzione descrittiva, ma persino come motore di evoluzione sovversiva: “il consenso / è la riduzione della blatta / a polizia, è la fine della blatta […] Lo stato / di cose normale / è quello in cui non si dà blatta”. La blatta è l’animale sporco contro la pulizia della polizia, è la moltitudine sotto il “radiatore”, che soffre ma resiste. La blatta incarna (è il verbo giusto) in quanto variabile gli emarginati, i dimenticati, tutti coloro che esistono nonostante che si faccia finta del contrario: “fa parte della blatta / colui che non rientra / nei conti, colui che non ha / parola da fare / intendere.” A differenza dell’insetto kafkiano, siamo anche per questo in presenza di un insetto ben definito: la blatta e non un altro insetto simile, non uno scarafaggio qualsiasi. Le differenze si moltiplicano: la blatta è qui moltitudine e non individuo, e soprattutto non v’è un processo di metamorfosi ma piuttosto di coincidenza letterale nella variabile tra blatte e gruppi sociali.

Si impone quindi una distinzione fondamentale: nonostante l’apparenza, questi testi non sono variazioni sul tema. Non v’è un preesistente tema della blatta, un tema-guida ben definito su cui la poesia possa costruire il suo gioco linguistico, bensí un tema-blatta, in cui la blatta è il tema e il tema è la blatta, il vuoto della variabile riempito dalla moltitudine delle vicende e delle parole. La blatta si situa al contempo al livello del contenuto e della forma, della storia e del poema, come mostrano i versi performativi del testo n. 42: “il disordine che ogni / separa, corpo da se stesso.” Del resto, la blatta può assumere essa stessa una funzione poetologica, ma non metapoetica, nella misura in cui la sua presenza come variabile a tutti i livelli non autorizza – altro legame possibile con Wittgenstein – nessun metalinguaggio: “la blatta è quel tipo di discorso che disfa / le partizioni tra reale / e finzionale, tra la prosa / e la poesia”.

Per la medesima ragione, la blatta stessa non è esente da questa operazione di separazione espressa dai due passaggi appena citati. Il suo possibile sovversivo, situandosi nella tristezza della storia, si dà soltanto in un’operazione di disfacimento che la affetta e incide, direi nei due sensi di entrambi i termini: incide su di essa, e la separa da se stessa incidendola: “la blatta c’è ma è quella di Tipping / decapitata // la blatta manca mancandole / il possibile”. Christopher Tipping, citato varie volte nel testo, è un entomologo americano che ha studiato in forma sperimentale, durante gli anni 2000, la capacità che hanno le blatte di vivere per varie settimane anche decapitate. Questo perché la loro testa, diversamente da quella di molti altri animali tra cui gli uomini, non è direttamente collegata a funzioni vitali come la respirazione, e perché le blatte sono capaci di vivere per periodi relativamente lunghi senza mangiare (si pensi anche qui a quanto detto sopra sui reietti della società).

Il tema dell’incertezza del possibile è identificato con molta giustezza sia da Teti che da Bellomi come fattore politico e storico essenziale nel nostro presente. In questi testi di Teti la decapitazione della blatta indica grottescamente una generazione di presente senza possibile, un presente destinato quindi a vita breve: “è possibile / che sia invece un’invenzione / (la blatta) / continua, del presente”, indicano gli ultimi versi, in cui la blatta, anche decapitata, mantiene eroicamente la sua funzione di variabile. Cosa resta quindi da fare alla poesia, arte del possibile, in questo contesto? Come si è visto, la poesia non è esente dalla variabile-blatta, ed anzi lo smembramento ironico del corpo-blatta è anche uno smembramento poetico, non solo e non tanto, nei versi di Teti, nel senso della partizione tra poesia e prosa che essi menzionano esplicitamente, ma anche e soprattutto nella partizione di un metro volto e generare un ritmo proprio, in un serialismo integrale – si direbbe quasi –, tematico e ritmico, che rivela ancora una volta lo statuto ontologico della blatta come variabile piuttosto che come variazione. E con questo non si è risposto alla domanda.

*

Su Teoria di che cosa di Fabio Teti, 2016

di Silvia Tripodi

[…] riorientava tutta la sua ricerca in funzione di ciò che chiamava i modi di soggettivazione. Non si trattava assolutamente di un ritorno al soggetto, era una nuova creazione, una linea di rottura, una nuova esplorazione dove i rapporti precedenti con il sapere e il potere cambiavano.

Se si vuole, una nuova radicalizzazione. Persino il suo stile cambiava, rinunciava agli scintillii e alle esplosioni e scopriva una linearità sempre più sobria, sempre più pura, quasi pacata. Il fatto è che tutto questo non era una semplice questione di teoria. Il pensiero non è mai una faccenda di teoria. Erano problemi di vita. Era la vita stessa.

(Pourparler, Gilles Deleuze, pag. 141. Edizioni Quolibet, 2014)

La blatta infatti non può

essere definita

da alcun soggetto che le pre-

esiste. È nella forma

della sua relazione che va cercata

la differenza blattoidea che permette

di pensare il suo soggetto.

La blatta come terzeità estranea a sé stessa, che nella logica delle relazioni, non giunge a rappresentare una sintesi; piuttosto è attraverso il suo dispiegamento e il suo uso nel testo, che vengono ridefiniti gli ambiti del soggetto e della soggettivazione, di significato e significante. Tentando nessuna teoria quindi, o tentandone alcune, profittando di alcune teorie. Tra le quali quella di Adorno. Lasciandone traccia, lasciando tracce, nei testi. Lasciando i testi alle tracce.

Gli spazi della blatta sono “microfisici” e “macrofisici”.

La blatta come intelletto pubblico. Come grimaldello tra pubblico e privato. In Spazio di destot “la medusa staccata a riva si scioglie al sole”. La “disfazione” si compie attraverso il linguaggio, per mezzo del suo progressivo biologico disfacimento organico.

In Teoria di che cosa sembra che l’archeologia barocca di termini, di commutatori di senso, che sono alcune delle peculiarità enunciative di Fabio Teti, abbia trovato un nuovo habitat naturale in stilemi meno giocosi, in forme linguistiche ritratte, a tratti amare, più piane; i dispositivi teorici che incorporano quest’oggetto/soggetto metalinguistico, ne assimilano il senso fino a una progressiva concrezione attraverso una lingua più secca, stavolta ironicamente scientifica. Quest’ombra che sfugge da tutti i lati, che affiora in superficie, che si rivela, che si trova presso tutte le cose, tra gli interstizi della logica, nelle relazioni causa-effetto, nelle relazioni di scambio.

Se con la coda dell’occhio scorgiamo la blatta, in quell’attimo la possediamo.

Che cos’è un soggetto deprivato della sua blatta.

Cosa serve.

Che cos’è un soggetto a cui si aggiunge una protesi in forma di blatta.

Che cos’è un oggetto che somiglia a una blatta, ma non lo è.

A cosa serve.

In che misura la sua servibilità è o non è importante.

Quali sono i criteri di somiglianza tra la blatta e il mondo.

Che funzione hanno.

Forse non hanno funzione ulteriore se non quella di essere il paragone tra la blatta e il mondo.

Se anche il mondo è la blatta (e viceversa).

Se anche il mondo e la blatta (e).

Che cosa significa lavorare la blatta e cavarne profitto.

Che tipo di salario danno se si allevano blatte.

Che livello di operosità hanno le blatte.

Un dispositivo elementare all’interno del testo.

Una singolarità generica collocabile a più livelli.

Qual è la sua discendenza politica.

*

Prove d’ascolto è un progetto di Simona Menicocci e Fabio Teti

di

di La storia di Gianluca Di Gennaro però non è solo la storia di un giovane attore che riesce a “cogliere” il momento giusto, a giocarsi le sue chance, il debutto a quattordici anni in

La storia di Gianluca Di Gennaro però non è solo la storia di un giovane attore che riesce a “cogliere” il momento giusto, a giocarsi le sue chance, il debutto a quattordici anni in

di Francesca Fiorletta

di Francesca Fiorletta

Avevo letto Pacific Palisades prima di vederne la mise en scene fatta con la regia e la lettura di Alessandro Baricco e la con video installazione e con la musica dal vivo di Michele Tescari suonata dall’autore e dai suoi musicisti, a Roma nel programma RomaEuropa Festival.

Avevo letto Pacific Palisades prima di vederne la mise en scene fatta con la regia e la lettura di Alessandro Baricco e la con video installazione e con la musica dal vivo di Michele Tescari suonata dall’autore e dai suoi musicisti, a Roma nel programma RomaEuropa Festival.

Nota

Nota

“È solo una questione di distanza, di messa a fuoco, se mi allontano un po’ il disegno lo vedo anche nel caos”.

“È solo una questione di distanza, di messa a fuoco, se mi allontano un po’ il disegno lo vedo anche nel caos”.