2.

mamma è depressa mio fratellino

se la fa addosso

la notte chiama mamma

babbo mai

“Il luogo stretto”, l’ultima raccolta di poesie del siriano Faraj Bayrakdar (Nottetempo, 2016, 98 pag., 10 euro), traduzione di Elena Chiti, si inserisce nel magnifico e vario filone della poesia in carcere e sul carcere fiorita negli ultimi decenni nel Paese. Faraj ha trascorso sei anni in completo isolamento e 14 anni in carcere, attivista del partito comunista anti-governativo, il poeta è stato costretto ad imparare a memoria i suoi versi perché non aveva né fogli né penne. “Ho esercitato la memoria” per scriverci direttamente, ammette il poeta nella prefazione al testo. Di sicuro questa confessione conferisce ai versi una forza ancora più struggente di quanto non abbiano le parole. La poesia diventa un esercizio del detenuto per conoscere e “proteggere” la propria anima. In altre parole serve per conquistare la salvezza e dare senso o valore alla vita. Proprio quel senso di cui il carcere priva la vita dell’uomo. È nelle mani di sua figlia che l’autore ha consegnato i suoi testi non appena ne ha avuto la possibilità durante le visite concesse ai suoi familiari. Ma Faraj non è mai stato davvero solo in carcere, anche i suoi due fratelli erano nelle celle del regime degli al-Assad, per affiliazioni politiche diverse dalla sua. Tragico è stato l’incontro con uno dei suoi fratelli, incarcerato a pochi metri da lui. E ogni parola, ogni incontro esprime con chiarezza il motto che sembra echeggiare in ogni verso: “la libertà che è in noi è più forte delle prigioni”. Tant’è vero che una campagna internazionale per il suo rilascio e l’eco che ha avuto in tutto il mondo la traduzione in francese dei suoi versi da parte del poeta marocchino, Abdellatif Laabi, avrebbe alleviato la sofferenza dell’autore.

I temi ricorrenti in questa raccolta vanno dalle donne, alle visioni del detenuto, dalla trasfigurazione della cella e dei versi degli animali, fino ad una più generale rivoluzione della natura che prende forma nei fiumi proprio nel luogo dove queste poesie sono nate: il carcere. La prigione è intesa come un luogo senza tempo e pieno di contraddizioni. Si tratta di versi profondamente politici che esprimono la più convinta opposizione dell’autore verso gli autocrati di turno ma più in generale verso uno Stato che trasforma la sua terra in una “fossa comune” più che in una “nazione”. Sono elegie delle donne che circondano il poeta che siano esse madri, figlie, sorelle, innamorate. In “Due sigilli”, Faraj richiama proprio la nostalgia verso le sue “due gazzelle” (moglie e figlia), “smetti mia nostalgia/ di non avere approdo”. In “Storia”, il poeta è attraversato dallo sgomento della solitudine della cella “scrivi sui muri/riferisci al sultano tuo signore/ che una cella non è più stretta/della sua tomba/ che una cella non è più corta/ della sua vita”. Un “sultano” che per l’autore è “indegno di sepoltura”.

E da qui in poi al poeta ingabbiato non rimane che affidarsi ai versi degli animali. In “Richiamo”, Faraj vorrebbe aprire le mura del carcere alle colombe. Non importa se questo potrebbe ucciderlo perché il richiamo è “come il vino della poesia”. E così non gli resta che ululare vegliando il cadavere penzolante di uno studente universitario. In tutta questa tristezza, l’unica salvezza è sì la poesia, ma una certa creazione che mira all’equivalente poetica della donna. “Lei sola disseterà l’anima”, “è presente nell’assenza” del carcere “quasi le stelle fossero tue schegge”. Il tempo diventa un continuum di visioni straordinarie, ma tragiche. “Non ero né vivo né morto”, ma un amico suggerisce a Faraj la forza che cresce intorno a lui fuori dalla cella “Ricordo chi piange per te e mi pare/ che siamo in molti e le nubi rare”. Questa angoscia e questo sgomento attraversano i giorni di “Sciopero della fame” in cui si sentono i palpiti del sangue e dei ricordi. Ritornano i versi, i nitriti questa volta, “perché il mio corpo è cella/ e la poesia è libertà inattesa”. I versi sono a questo punto dei sinonimi del dolore. In questa poesia del dolore, “il blu del profondo è dolore/ e il profondo del blu è dolore”. E così le mani di sua moglie diventano le rive di un fiume di dolore. Le visite dei familiari sono come una rinascita ma fugaci, tanto che quando terminano “le finestre del carcere chiudono gli occhi/ e le pareti si coprono di/ un colore di estremo pudore”. Questi versi si trasformano in gemiti, di corpi su corpi, nei momenti più tormentati in cui Faraj è solo “e la morte è tutto” “e lo Stato ti regala una morte/di riserva”. Uno Stato perverso che “spezza la schiena” e lascia dietro al poeta un’epoca che “si vergogna/per la menzogna della geografia”. In “Questo è ora” ormai la cella si trasforma nello spazio mentre un passerotto costruisce un orizzonte sull’altra finestra. Questa tragica ma umanissima raccolta “Il luogo stretto” non omette di aprire alla possibilità della vita futura e così si chiude inaspettatamente con poesie più serene da “Eco” a “Diagnosi” fino a “La lacrima”. “È una vita della notte”.

“La casa dei bambini”, di cui pubblico l’incipit, esce oggi per Fandango (ndf).

di Michele Cocchi

Il cuore gli batteva così rapidamente e da tanto di quel tempo che ne era esausto. Procedevano in silenzio, carponi, in fila indiana, lungo il muro di cinta. In testa Nuto, poi lui e dietro Dino. A tratti, folate di vento gli spostavano un ciuffo di capelli davanti agli occhi. Tremava, non sapeva se di paura o di freddo. Che avrebbero fatto una volta fuori? Dove sarebbero andati? Non c’era stato il tempo di pensare a niente, soltanto al percorso migliore: raggiungere il muro e seguirne il perimetro fino alla capanna degli attrezzi. Attraversare il parco sarebbe stato troppo rischioso. Nuto si arrestò d’un tratto e lui sentì il cuore balzargli in gola. Poi lo vide agitare il braccio con insistenza: s’intuiva la sagoma della capanna. Non mancava molto, un centinaio di metri. Ancora però non si vedeva la scala che il custode, a detta di Dino, aveva dimenticato poggiata da un lato. Durante la cena era corso tra i tavoli ripetendo a bassa voce: “Riunione d’emergenza! Presto! Riunione d’emergenza!”, mentre le mamme lo sgridavano e gli intimavano di tornare a sedersi. Più tardi, nella stanza dei giochi, avevano organizzato la fuga.

Erano stati fortunati, la luna era sottile ma abbastanza luminosa da non aver bisogno di una torcia. Nella Casa nessuno dei bambini ne possedeva una, anzi, nessuno dei bambini possedeva niente di niente. Poi in lontananza lui vide un oggetto muoversi avanti e indietro. Sentì le braccia e le gambe gelarsi e diventare terribilmente pesanti.

Dino stava guardando nella stessa direzione. “Sandro, laggiù!”

“Ho visto. Che cos’è?”

“Una strega!”

Che avevano da parlare?, li sgridò Nuto a bassa voce. “Silenzio.”

“Guarda là.” Nuto si voltò. “Laggiù. Vedi? Si muove.”

“È l’altalena. È solo il vento.”

“Ma l’altalena è dall’altra parte.”

“No, è da quella.”

Lui e Dino avevano perso l’orientamento. Si meravigliava di come muoversi di notte fosse tanto diverso dal muoversi di giorno. Il parco che conosceva così bene adesso gli sembrava estraneo. Come se in assenza di luce gli occhi dessero importanza a oggetti che di solito non ne avevano. Grossi tronchi. Dossi sul terreno. Grovigli scuri di rami sugli alberi. Il buio tramutava le cose in mostri. Si sforzò di capire dove si trovassero con precisione. Vedeva un tratto di vialetto e un pezzo del grande cancello grigio, le sbarre lisce impossibili da scavalcare. Strizzò gli occhi. Le due colonne di cemento e poi il muro con il filo spinato per non farli scappare.

“Accidenti! Ho dimenticato le chiavi”, esclamò all’improvviso Dino. Stringeva nella mano il mazzo di chiavi di mamma Olga. “Ho dimenticato di rimetterlo nel suo grembiule.”

“Almeno hai messo i cuscini sotto le lenzuola come avevamo detto?”, gli domandò Nuto.

Lo aveva fatto.

“Se si accorge che le mancano le chiavi, darà subito l’allarme. Dai, muoviamoci.”

Finalmente raggiunsero la capanna. La scala era là, Dino aveva ragione. Nuto e Dino la portarono fino al muro. Si assicurarono che fosse stabile.

“Dai, veloci”, disse Nuto.

Salì i primi due scalini, quando la porta della capanna improvvisamente si aprì e comparve Pasquale, il custode.

La mattina dopo, appena svegli, furono condotti dal direttore. Le mani giunte e le dita incrociate sopra il piano della scrivania tarlata. I capelli neri con dei ciuffi bianchi. Lui si sentiva stanco, aveva passato la notte sveglio perché aveva troppa paura per riuscire a dormire, temeva la furia del direttore. Guardò fuori. Tutto intorno alla Casa il parco senza erba, la terra dura e gli alberi coi rami secchi sui quali da tempo non crescevano più foglie. Viola si dondolava sull’altalena, tenendosi ben stretta alle corde. Il sole era largo e pallido. Così freddo che lo si poteva guardare fisso senza bruciarsi gli occhi. Si domandò dove fosse Giuliano. Giuliano che aveva deciso di non fuggire con loro, ma che li aveva abbracciati uno a uno prima che uscissero di nascosto. Sentiva il bisogno di parlargli, di sapere il suo parere.

Il direttore guardò Nuto e Dino seduti accanto a lui. Entrambi nella stessa posizione: la testa bassa e le mani sulle ginocchia. Ripeteva cose già sentite molte volte: le regole, il rispetto per le mamme e gli altri bambini, lo sforzo che facevano per mantenerli in salute. Le orecchie gli ronzavano, non riusciva a stare concentrato e a seguire i discorsi. Vedeva scantinati e corridoi bui. Immaginò che per gli altri fosse lo stesso. Il perché lo sapeva: questa volta rischiavano l’espulsione. Avrebbe significato essere divisi e spediti in tre Case diverse. Sarebbe stato come morire. Se il direttore fosse stato un rettile, pensò, sarebbe stato un’iguana, con la cresta sulla testa come la corona di un re.

Il direttore sospirò. Perché avevano tentato di scappare?, chiese.

Nuto si mosse sulla sedia. Alzò la testa. Gli occhi grigio chiaro. Di loro tre era sicuramente il più coraggioso, però non disse niente.

Fu Dino, invece, a parlare. “Vogliamo sapere cosa c’è là fuori.”

Il direttore lo fulminò con lo sguardo. “Cosa volete che ci sia là fuori? Case, persone, niente di speciale.”

“E che succede?”

Il direttore alzò la voce: “Non succede niente. Niente di niente”.

“E quel rombo, il mese scorso? E tutte quelle luci?”

“Ve l’abbiamo già detto, era una gara automobilistica, e le luci erano i fuochi d’artificio.”

“Perché non ci avete portato a vederla?” Era stato Nuto a parlare.

“Perché era troppo lontana, e siete troppo piccoli. Se sarete scelti, o quando andrete alla Casa dei ragazzi, potrete fare quello che vi pare. Adesso fareste bene a studiare e a comportarvi come si deve.”

“Però c’è stato l’incendio.” Si accorse di aver parlato senza averne davvero l’intenzione. “L’incendio ha ucciso i miei genitori e quelli di Nuto. Guardi la ferita.” Allungò una gamba e cercò di arrotolarsi il pantalone fino alla coscia, ma la stoffa si bloccò all’altezza del ginocchio.

Il direttore si alzò bruscamente e la sedia cadde sul pavimento con un tonfo terribile.

“La conosco la tua ferita, Sandro”, lo rimproverò. “Te l’hanno detto anche le mamme. Devi smettere di inventarti queste storie. Tu vedi cose che non esistono. Spaventi gli altri bambini.”

“Non se l’è inventato”, disse Nuto. “Sandro dice la verità.”

“Ora basta.” Il direttore batté il pugno sul piano della scrivania e tutti e tre si zittirono e abbassarono la testa. Erano maledettamente sfacciati e ingrati, aggiunse. Avrebbero saltato la scelta per sei sabati consecutivi. E se avessero aggiunto anche soltanto una parola, li avrebbe espulsi tutti e tre.

di Nicola Fanizza

Verso la fine del mese di luglio, sono tornato nel paese che mi ha visto nascere. Avevo appreso – attraverso facebook – che erano quasi terminati i lavori di ristrutturazione della piazza. E, pertanto, la mattina del giorno successivo al mio arrivo, sono andato subito a vedere la sua nuova veste. Ho avvertito subito la sensazione di trovarmi di fronte a una meraviglia accecante!

Se è vero che il bianco dei mattoni amplifica e dilata lo spazio, è altresì certo che il riverbero della luce del Sole costringe i presenti a chiudere gli occhi.

Nell’ora del meriggio ho avuto l’impressione che il tempo e la natura si fossero, addirittura, fermati in una stasi inquietante: gli effetti dell’astro hanno cessato all’improvviso di essere benefici e si sono fatti opprimenti e disseccanti. Da qui la mia fuga verso l’unica zona d’ombra della piazza, dove ho incontrato alcuni amici che non vedevo da diversi anni.

Nel ricordare quelli che non ci sono più, i miei interlocutori hanno chiamato in causa la discarica, che è ubicata nel perimetro di un paese vicino. Viene ritenuta, infatti, la causa principale della brutale devastazione del territorio e, insieme, delle numerose neoplasie che hanno colpito i residenti.

La devastazione dello spazio sociale l’ho percepita, invece, attraverso il tono di voce con cui essi mi hanno parlato. Il sentimento che ho potuto riconoscere nelle loro parole, nei loro tristi sorrisi e nei loro sguardi è stato di amarezza e di rabbia disperata.

A volte mi è capitato di cogliere nei loro discorsi ciò che da sempre accomuna gli abitanti del Sud: l’ostinazione a voler essere sempre se stessi, lamentandosi delle proprie mediocrità salvo poi godere inconsciamente di quest’attitudine a essere immobili, languendo nel vedersi affondare.

Pensavo pure che l’età avanzata rendesse gli individui liberi di esprimersi, di esistere, di comunicare. Invece ho visto vecchie persone rancorose ancora in preda al bisogno di marcare il proprio territorio, segnare il tempo e non riuscire a sorridere alla vita che prima o poi apre a tutti le sue finestre di libertà.

Nel gioco dei ricordi, i miei amici mi hanno riportato alla mente il motto pronunciato da mio fratello, in occasione della sua partenza per il Canada. Prima di salire sul treno – era la primavera del 1965 –, Giovanni si rivolse ai suoi amici, che erano andati alla stazione ferroviaria per salutarlo, con queste parole: «Addio paese dell’Oriente. Qui c’è troppa fantasia!».

La fantasia non è il male. La fantasia di per sé è positiva. Serve per rendere più dolce la vita, serve per sognare. Nondimeno, quando non è supportata da alcun sostrato materiale, quando è eccessiva, può assumere una curvatura negativa. Spesso ci dimentichiamo che Narciso non ama sé stesso, bensì la sua immagine. Infatti, dopo aver forgiato la propria immagine, si riconosce per davvero nel fantasma che ha prodotto, ossia in ciò che è frutto solo della sua immaginazione, in ciò che non esiste!

Non penso comunque che i giovani di oggi abbiano più o meno fantasia dei giovani degli anni Sessanta. Ciò che abita, sicuramente, nei loro pensieri sono i sentimenti, le paure, la solitudine e il senso di inadeguatezza dei giovani. Di ieri, di oggi, di sempre.

La mancanza di lavoro rappresenta di fatto la pietra di inciampo che impedisce loro di fare progetti o di coltivare eccessive illusioni. L’hanno capito persino quelli che si iscrivevano ai partiti di governo per trovare il «posto» ai propri figli. Manca il lavoro. E quei pochi temerari che tentano l’avventura, aprendo nuove attività commerciali, sperimentano, dolorosamente, il fallimento.

Le uniche attività in cui i datori di lavoro ti pagano alla fine della giornata sono solo quelle dell’agricoltura e della pesca. Nelle attività rimanenti, i salari sono di fame e i lavoratori non sanno mai quando saranno pagati.

Per quel che riguarda il caporalato, va detto che nel Mezzogiorno non è mai morto, anche perché le istituzioni non lo hanno mai combattuto. Si può dire che spesso i politici e i sindacalisti lo hanno addirittura incentivato, assumendo essi stessi il ruolo dei caporali.

D’altra parte, i giovani hanno capito che la scuola non è più un ascensore sociale, vivono in un mondo ostile, un mondo che non riconosce più i diritti, un mondo che li fa vivere in una perenne incertezza. Da qui la loro fuga verso altre nazioni europee, sanno che la loro strada non passa per il paese in cui sono nati.

Vivere nel luogo che ti ha visto nascere, vivere respirando sempre la stessa aria, non è una cosa positiva. Gli uomini non sono come gli alberi, non hanno radici. Sono nati per uscire, per vagare nel mondo. Il tempo del paese è il tempo della ripetizione, è un tempo sempre uguale e, insieme, il tempo dell’attesa, è un tempo sprecato, è il tempo della noia, è un tempo che ti rende infelice.

Il Sud, oggi, non può farcela da solo. Ogni anno perde i suoi figli migliori: il 50% dei giovani che si diploma va a studiare nelle università del Nord o in altri Paesi e pochissimi sono quelli che, dopo aver conseguito la laurea, tornano a vivere nei luoghi in cui sono nati. Da qui l’impossibilità di affidare lo sviluppo dello spazio sociale ed economico del paese solo ai rimanenti.

E’ risaputo che chi arriva da lontano il più delle volte ha un piglio e una disponibilità che, difficilmente, trovi in chi è catafratto da sempre nel suo paese. I rimanenti, invece, amano la ripetizione, sono nevrotici e, a volte, tendono a impigliarsi nelle reti della malinconia. Occorre aprire le porte del paese, occorre fargli prendere aria fresca, accogliendo gente nuova. Il paese non deve configurarsi come un luogo identico sempre a se stesso, bensì come un luogo di transito, non come luogo dell’essere, ma come un luogo del divenire.

Il paese deve aprirsi agli altri, rimanendo nel contempo contratto: infatti, mentre la contiguità spaziale ed emotiva consente la dilatazione dell’anima, l’ipertrofia urbanistica sortisce, invece, la sclerosi delle coscienze, ossia individui chiusi, monadi senza finestre, ripiegate sempre su se stesse.

Ma ciò che può davvero avviare un movimento di rinascenza del Mezzogiorno è, soprattutto, il ritorno a casa delle intelligenze nomadi. Penso a tutti quegli individui che, non riconoscendosi nel discorso canonizzato del paese, sono andati a vivere altrove.

Questi ultimi devono essere ascoltati, sono individui che dicono il vero (parresiates), sono come i pittori di cui parlava Machiavelli, i quali per rappresentare il paese si collocavano sulla collina alla giusta distanza. Mentre i rimanenti non riescono a cogliere ciò di cui paese soffre poiché sono troppo vicini, gli stranieri non riescono a mettere a fuoco il paese, in quanto sono troppo lontani. La distanza in cui si collocano le intelligenze nomadi è, viceversa, quella giusta. La loro è una prossimità distanziante. Sono vicini, poiché sono nati nel paese e, insieme, lontani, giacché hanno acquisto durante la loro erranza le lenti per mettere a fuoco i problemi reali del paese.

La rinascenza del Mezzogiorno sarà, comunque, possibile solo riattivando la grande tradizione di pensiero dei nostri meridionalisti.

Il degrado culturale nel Mezzogiorno, intanto, è diventato onnipervasivo. Gli intellettuali impegnati sono ormai una specie in via di estinzione in tutta la penisola Italiana e nel Sud in modo particolare. Gli eredi dei meridionalisti hanno gettato la spugna da un sacco di tempo e sono stati sostituiti da uno strato di operatori culturali variamente occupati nella produzione di un immaginario che – dicono loro – deve essere utile e spendibile. Ciò che viene riciclato, a fini di marketing territoriale, è un passato folclorizzato e devitalizzato: ossia come ti vendo il Salento ai milanesi!

⇨ una rete di storie

STORIE DI EMIGRAZIONE I minori stranieri non accompagnati

Domenica 29 ottobre alle ore 15.00 Sala Ipogea

⇨ Mediateca Montanari di Fano [PU]

“Invisibili. Non è un viaggio, è una fuga”

Documentario UNICEF 35 minuti

Accompagnare i minori

di Andrea Inglese

Il migrante è senza dubbio una delle grandi e terrificanti figure del nostro tempo, lo è a tal punto grande (e terrificante) da evocare una quantità di immagini estremamente forti, perturbanti e spesso contraddittorie: il migrante è colui che annega, che non può essere salvato, che nessuno vuole sia salvato, ma il migrante è anche quello che viene salvato, agguantato per un soffio, strappato alla morte quasi esausto. Il migrante è quello che scappa, è quello sempre in fuga, è quello che passa le frontiere invisibile, nascosto nelle pieghe del camion, ma è anche quello che arriva, che prende posto, che si accampa, che dorme per terra e che, noi passanti, dobbiamo scavalcare. Il migrante è quello che non sa cosa fare, che non sa cosa vendere, che vaga senza un ruolo, una meta, ma è quello che raccoglie i pomodori, è quello che fa ogni tipo di lavoro clandestino, è quello che rischia di morire di lavoro. Il migrante è un rifugiato, è un richiedente asilo, viene da un paese raso al suolo dalla guerra civile, rischia la morte per sfuggire alla morte, ma il migrante è un immigrato, qualcuno che vuole uscire dalla povertà, qualcuno che rischia la fame per sfuggire alla fame. Il migrante è un minorenne solitario, senza famiglia, senza alcun sostegno, ma deve provare alle istituzioni che è un minorenne, e gli si guardano i denti, gli si misurano le ossa. Il migrante popola tutti i fantasmi razzisti e fascisti, popola i sogni di pietà, popola la nostra impotenza e la nostra rabbia, le nostre paure. Il migrante alberga sovrano al centro della nostra cresciuta, allenata, indifferenza. Il migrante è il nonno che ci sta alle spalle, è l’esclusione che temiamo per nostro figlio. Il migrante è quello che noi fortunatamente non siamo. Noi siamo espatriati, semmai.

In uno dei migliori dizionari della lingua italiana, il Palazzi e Folena, il sostantivo “migrante” non esiste neppure. C’è un aggettivo, derivato dal participio presente di migrare, che è un termine medico: “ascesso, rene migrante, che si sposta dalla sua sede primitiva”, ma vi è attestato anche un uso meno tecnico: “uccello migrante, uccello migratore”. In effetti, “migrante” è un sostantivo della nostra epoca, una fatale invenzione linguistica, ed è un vocabolo carico di talmente tante immagini e significati che è necessario, ad un certo punto, dargli un ancoraggio più circoscritto, riferendolo a una realtà con la quale possiamo entrare in contatto in modo più personale e intimo.

Abbiamo scritto su Nazione Indiana dei migranti (per esempio qui), di quelli che scappano da una guerra, di quelli che muoiono senza arrivare da nessuna parte, di quelli che soggiornano in un limbo dentro i nostri confini nazionali, dentro le nostre città, e non si riesce a capire, a decidere, se siano sommersi o salvati. Per la festa indiana organizzata a Fano volevamo parlarne ancora. E io ho suggerito agli amici e alle amiche indiane di parlare dei minori non accompagnati, e di comprendere come oggi, in Italia ma anche in Francia, sia possibile incontrarli, conoscerli, e decidere di fare delle cose con loro, di seguirli da vicino per un tratto della loro vita, di fare a loro un po’ di posto nella nostra vita.

Marielle Macé, una studiosa francese di letteratura, ha appena pubblicato un volumetto intitolato Sidérer, considérer. Migrants en France 2007 (“Sbalordire, considerare”). La sua analisi è particolarmente interessante perché non muove da sbandieramenti di principi – quello che uno Stato di diritto dovrebbe fare, quello che una società democratica e giusta dovrebbe fare nei confronti dei migranti – ma da due attitudini più concrete, due posture affettive e intellettuali. Nella prima, tutto ciò che vediamo alla tele, che leggiamo sui giornali, che ci capita di vedere per strada, ci lascia “pietrificati, chiusi in un’emozione che non è facile trasformare in azione”. Nella seconda, caratterizzata dal verbo “considerare”, siamo invece spinti “ad andare a vedere, a tener conto dei viventi, delle loro vite effettive”. Nello sbalordimento, restiamo impotenti a distanza, e ci riempiamo di immagini. Nella considerazione, ci avviciniamo, comprendiamo, entriamo nella concretezza delle altrui vite. Sembra forse un ragionamento ancora astratto. A me pare essenziale, però, partire da questa impotenza, che è conseguenza di una domanda schiacciante: “che fare?” Che fare di fronte agli annegamenti, al traffico delle vite umane, alla miseria dei molti, ai respingimenti, alla criminalizzazione delle ONG, al razzismo di paese, al razzismo parlamentare? Io sono partito dal mio sentimento di vergogna (ne ho parlato qui). Sono partito dalla vergogna, in quanto questo sentimento impregnava la mia prima persona plurale – il noi dell’appartenenza occidentale, europea e nazionale – ma anche la mia prima persona singolare, l’Andrea Inglese che aveva scritto su Calais, ad esempio, senza mai essere andato fare qualcosa a Calais, e che guardava, come tanti, la sofferenza “a distanza”.

In realtà, già allora sentivo non si trattava di porsi di fronte alla domanda massimalista: “che fare?”, dal momento che il problema vero era: “da dove cominciare?”, perché le possibilità d’azione sono in realtà molteplici, innumerevoli, e si tratta d’individuare soprattutto quelle che ci corrispondono di più, quelle per cui siamo in grado di garantire una fedeltà sulla lunga durata, al di là della reazione emotiva momentanea.

In questo mi ha aiutato in modo decisivo Olivier Favier, una persona che ha scritto molto sui migranti in Francia, che continua a scriverne, e che nello stesso tempo vive coi migranti, soprattutto i più giovani, i minori, accogliendoli direttamente, coinvolgendoli in attività teatrali, mettendoli in relazione con famiglie e individui residenti in Francia. Un giorno Olivier ha messo un post su Facebook, in cui parlava di un centro in un villaggio a me sconosciuto, a due ore di distanza da Parigi, dove un’associazione per conto delle autorità provinciali accoglieva dei migranti minorenni. Olivier invitava delle persone residenti a Parigi a proporsi come “padrini” per questi ragazzi, in modo tale da costituire per loro un punto di riferimento all’interno della società francese, un punto di riferimento che non fosse puramente istituzionale. L’impegno non pareva spaventoso. Non implicava un diretto sostegno economico, e poteva limitarsi a un’ospitalità limitata nel tempo, con incontri di scadenza mensile. L’idea di entrare in diretto contatto con una persona, una concreta persona e per di più molto giovane, strappandola alla massa indifferenziata dei migranti, mi corrispondeva. Sentivo che a quel livello potevo fare qualcosa, e sentivo che m’interessava fare qualcosa, che era importante per me entrare in quel nuovo rapporto. (È importante precisare che mia moglie e io, accettando questo ruolo nei confronti di Samed – ruolo per altro poco definito in termini giuridici, almeno in Francia attualmente – cercavamo di soddisfare anche un nostro desiderio. Il posto che facevamo a Samed, all’interno del nostro nucleo familiare a tre, inclusa nostra figlia di sette anni, era in realtà un vuoto che noi percepivamo, e che avremmo comunque cercato di riempire. Da questo punto di vista, non potremmo essere più lontani dall’idea dell’aiuto come gesto unilaterale, magari tinto di qualche elemento sacrificale. Se c’è generosità nell’avvicinarsi a un minore, nel fargli spazio all’interno della propria vita, è innanzitutto una generosità nei confronti della propria vita, è perché si vuole una vita più grande, più ricca e, devo aggiungere, più complicata.)

In questo modo, dopo vari mesi di attesa, ho conosciuto Samed, un diciassettenne ghanese (oggi maggiorenne), anglofono, con una pesante storia alle spalle (il viaggio dal Ghana alla Libia, il soggiorno libico di alcuni mesi, i tentativi di traversata, l’approdo in Italia, la fuga in avanti, l’attraversamento della frontiera a Ventimiglia, il vagabondaggio in Francia alla ricerca della capitale, e alle fine l’incontro fortuito con l’educatrice di un’associazione che lo ha tolto dalla strada). Si dirà che tutti i migranti hanno una pesante storia alle spalle. Sì, appunto, ma quella di Samed è una, è la sua, inconfondibile rispetto a tutte le altre.

Incontrando Samed, però, ho incontrato tutto un mondo di persone in gamba, sorprendenti, che a vario livello, in vari modi e secondo stili di pensiero magari differenti, sono mobilitati per entrare in contatto, conoscere, aiutare, fare qualcosa con questi ragazzi. E questo è un altro aspetto prezioso di tutta la vicenda. Ci sono un sacco di persone, spesso non più giovani, che hanno voglia d’incontrare e di vivere qualcosa d’importante con questi giovani. La forma esteriore che tutto ciò prende ha i caratteri della solidarietà, ma è qualcosa di più profondo che si gioca tra questi diversi gruppi di persone. Siamo all’interno di uno scambio simbolico, di affetti, uno scambio di universi generazionali, di speranze nei confronti del futuro. Ecco, forse si cerca soprattutto di scambiarsi un futuro. Giovani africani con europei non più giovani, entrambi alla ricerca di qualcosa che dia senso al futuro, al tempo che ci resta da vivere.

Non vorrei farla lunga, anche se molto potrei scrivere di cosa è cambiato in noi conoscendo e vivendo con Samed. (Quello che sembrava un impegno non spaventoso, ad esempio, è diventato un forte legame affettivo, che ovviamente ridefinisce in maniera imprevista aspettative e ruoli di tutti nella relazione.) M’interessa di più sottolineare una cosa. Mentre mia moglie ed io eravamo coinvolti in questo nuovo progetto con Samed, ho incontrato in Italia un paio di amiche che erano interessate a lanciarsi nella medesima avventura e che cercavano di capire in quale quadro istituzionale si poteva agire per i minori non accompagnati. Oggi mi pare che le cose comincino ad essere più chiare. Un ⇨ articolo su “Repubblica” del 10 ottobre prova a fare il punto sulla situazione dei cosiddetti “tutori volontari”.

A Fano, il 29 ottobre si parlerà di questo soprattutto, durante l’incontro intitolato Storie di emigrazione. Sarà presente Olivier Favier, dalla Francia, per portare appunto una testimonianza su cosa accade al di là delle nostre frontiere, sia in termini di politiche migratori sia in termini di mobilitazione cittadina. Interverrà in dialogo con lui Andrea Nobili, una figura istituzione, ossia il Garante per i diritti dei minori delle Marche. Ma l’incontro si avvarrà anche della testimonianza di Giuseppe Acconcia, giornalista esperto di Islam e Medio Oriente, che già è stato ospite di una festa indiana e ha pubblicato articoli sul nostro sito. Verrà trasmesso anche un documentario UNICEF, Invisibili non è un viaggio, è una fuga. Alla preparazione di questo incontro hanno lavorato, oltre a Orsola Puecher, Maria Luisa Venuta, Renata Morresi e il sottoscritto.

Il nostro obiettivo è quello di riuscire ad accompagnare magari qualcun altro di noi a fare un passo fuori dalla vergogna e dallo stordimento, per avvicinare queste vite di giovani e giovanissimi, e realizzare con loro un pezzo di strada.

Con Giuseppe Acconcia, Olivier Favier, Andrea Nobili, Maria Luisa Venuta

GIUSEPPE ACCONCIA (Salerno, 1981), giornalista e ricercatore, si occupa di Iran e Medio Oriente. Laureato in Economia, dal 2005 ha vissuto tra Iran, Egitto e Siria collaborando con testate italiane (Il Manifesto, Il Riformista, Radio 2, RaiNews), inglesi (The Independent) ed egiziane (Al Ahram). Ha lavorato come insegnate di italiano per migranti e all’Università americana del Cairo. Si è occupato di cooperazione euromediterranea e ha pubblicato racconti, poesie e romanzi brevi. Ha pubblicato La Primavera egiziana (2012), Egitto. Democrazia militare (2014) e Grande Iran (2016).

OLIVIER FAVIER Storico di formazione, è reporter, fotografo, traduttore ed interprete. Ha creato nel 2010 il sito www.dormirajamais.org e pubblicato nel 2016 il libro Chroniques d’exil et d’hospitalité (Le Passager clandestin), frutto di un lavoro di tre anni a contatto dei migranti, in Francia ed in Italia.

ANDREA NOBILI Garante per i diritti dei minori delle Marche ⇨ OMBUDSMAM Chi é

MARIA LUISA VENUTA Dottore di ricerca in Economia.

Dal 1997 svolge in modo continuativo e sistematico attività di ricerca applicata, formazione e consulenza per enti pubblici e privati sui temi della sostenibilità integrata, economia circolare e come coordinatrice di progetti culturali e di carattere ambientale. Da giugno 2015 collabora a Fondazione Museo dell’Industria e del Lavoro di Brescia nel settore ricerca e progetti e come Project Manager del Progetto triennale di riapertura del museo del ferro San Bartolomeo di Brescia.

di Francesca Matteoni

L’altro, si sa, è sempre il grande enigma che ci definisce. Lo si fugge, lo si cerca, lo si teme, lo si incontra per caso, lo si guarda come in uno specchio ribaltato. Tornando a perdermi nella mia collezione di albi illustrati per la prima infanzia, mi sono accorta che gran parte di quella folla di bambini buffi e normalissimi, di animali feroci che compaiono in luoghi improbabili, di famiglie bizzarre, mostri, attraversatori di boschi di professione ha in comune proprio l’esperienza dell’altro nel suo molteplice manifestarsi. Con la potenza evocativa dell’illustrazione, poche parole essenziali, che a ogni pagina si rida a crepapelle o ci si commuova una volta chiuso il libro, questo suggeriscono al bambino e all’adulto che vi entrano: l’altro c’è, ineluttabile, sorprendente, necessario. Di più: sotto tutti i sentimenti che ne derivano resiste un impulso primigenio dell’umano e dell’infanzia: il desiderio di esplorazione, di scovare chi vive dall’altra parte, sta dietro una porta, fa capolino dalle grotte, viene a sedersi sulla nostra collina preferita.

Si comincia con un rito, complice un babbo tentatore, che guida tutta la famiglia, cane domestico incluso, a caccia di un orso, seguendo il ritmo incoraggiante della filastrocca: “A caccia dell’orso andiamo. Di un orso grande e grosso. Ma che bella giornata! Paura non abbiamo.” A caccia dell’orso scritto nel 1989 da Michael Rosen e illustrato da una delle più note illustratrici britanniche, Helen Oxenbury, è un classico per l’infanzia, con una struttura semplice e un testo memorabile, dove l’altro viene affrontato con spirito d’avventura, alternando tavole in bianco e nero in cui si ponderano gli ostacoli del percorso ad altre colorate ad acquarello, immersive, in cui insieme ai protagonisti si scivola nei suoni dell’erba e dell’acqua verso la caverna dell’animale… che non ha alcun desiderio di essere disturbato da una famiglia impicciona e spavalda e infatti fa scappare tutti a gambe levate, a ritroso nella natura che unisce e separa, fino alla porta di casa. I suoni onomatopeici, il fiorire del paesaggio dal tratto della Oxenbury, in negativo prima, a colori poi, segnano un percorso di avvicinamento, eccitazione, fuga, come un bellissimo gioco in cui la paura si trasforma in curiosità. E anche l’orso che alla fine torna verso la sua dimora per riprendere sonno, sembra più malinconico che minaccioso.

L’altro spaventoso, che sarebbe meglio non disturbare e non andare a molestare nella sua tana, lo si ritrova nelle amatissime storie del Gruffalò (senza accento nell’originale inglese), inventate da Julia Donaldson e illustrate da Axel Scheffler. Chi è il Gruffalò? Un bestione peloso, aggressivo con artigli e zanne affilate, occhi giallastri, che, soprattutto, non esiste se non nella fantasia di un topolino deciso a scampare agli inviti a cena di volpi, gufi, serpenti… perché, casomai accettasse, sarebbe lui stesso il piatto principale! Il Gruffalò è l’altro immaginario, confezionato appositamente per difendersi, perché nulla funziona meglio che vantare conoscenze altolocate e zannute nella piramide alimentare, meglio ancora se perfino ignote alla massa, quando si è destinati a una vita da preda. Ma cosa succede se poi l’energumeno si manifesta davvero? Andrà “cucinato” anche lui con l’inventiva che viene dalla lotta per la sopravvivenza. E nel caso il Gruffalò, ormai pieno di timore verso il Topo Tremendo, avesse una figlioletta temeraria, il topo aguzzerà l’ingegno, giocando sull’illusione, la luce della luna che ammalia e inganna chi la guarda, proiettando ombre tremule e gigantesche. Alla fine il topolino si salva sempre, raggira i predatori, muta la sua fragilità in potenza. Nei libri del Gruffalò l’altro viene creato più che riconosciuto o incontrato, si nutre di dettagli presunti che passano di bocca in bocca, viene manipolato dalla consapevolezza del narratore e dall’ingenuità di chi ascolta, diventando una mera questione di prospettiva, in cui la fantasia è più vera del vero, le menti dei vari animali, vittime dell’eloquente topolino, vedono la bestia terribile (Gruffalò o Topo Tremendo che sia) ben prima che questo abbia corpo.

Addentrandosi in una sfera più intima dell’esperienza infantile fantasia e paura animano Una strana creatura nel mio armadio scritto e illustrato da Mercer Mayer nel 1968, con una tecnica e un immaginario molto vicini a quella di Maurice Sendak nel suo capolavoro Nel paese dei mostri selvaggi, pubblicato cinque anni prima. La vicenda è la più ordinaria: un bambino nel suo letto che non riesce a prender sonno perché teme il buio e coloro che lo abitano. L’armadio per esempio, socchiuso e sospetto, non potrebbe essere la dimora di un mostro famelico? Il bambino si arma con un fucile giocattolo, ma il mostro che esce allo scoperto non ha nulla di raccapricciante: è a pallini, ha l’espressione di un povero malcapitato che non sa dove cercare riparo, piange e urla quando il bambino gli “spara”. A questo punto il bambino diventa il consolatore – il povero mostro è innocuo, un po’ ridicolo, sciaguratello… e se ne va dritto sotto le coperte con il protagonista, dove entrambi aguzzano nuovamente i sensi, perché altre porticine scricchiolano, altri intrusi, magari stavolta davvero minacciosi, si avvicinano. Grazie al disegno incantato e buffo insieme il libro ci porta nella conoscenza reciproca, il metodo più efficace contro la paura dell’altro. Paura, scoperta, ribaltamento di ruoli, amicizia, infine. Non si è più stranieri quando si diventa amici, quando vengono messe in condivisione le proprie vicende. Di amicizia trattano i prossimi libri sfogliati e ammirati, ognuno declinandola secondo un particolare sguardo e ambiente. Un leone in biblioteca scritto da Michelle Knudsen e illustrato da Kevin Hawkes, ha ancora une belva come protagonista, che però si distingue per un comportamento inusuale: va in biblioteca per ascoltare le storie che vengono lette nell’angolo dei ragazzi, impara a non infrangere le regole, si mette al servizio della direttrice, la signorina Brontolini. Poi un giorno la signorina Brontolini cade dallo sgabello, fratturandosi un braccio, e per soccorrerla il leone rompe tutte le regole: corre, ruggisce, fa rumore nel luogo del silenzio e per questo, brontolato malamente dal bibliotecario, se ne va. Solo più tardi il bibliotecario comprende l’errore, trovando la signorina a terra nel suo ufficio e da lì inizia la ricerca del leone in città, perché la biblioteca senza di lui non è più un luogo speciale. Il libro è prima di tutto un inno alla lettura, al mondo delle storie e ai posti dove questo è custodito, ma l’inno si dispiega proprio attraverso la presenza straordinaria di un altro inaspettato, indomabile all’apparenza e poi mite e fedele quando viene vicino. Un amico speciale dalle pagine, fatto di stupore, selvaticità, riconoscenza. Nessuno è mai solo ciò che sembra, gli altri, come i libri, vanno aperti.

E anche i bambini, con il loro universo, la loro alterità, vanno saputi vedere, senza sentimentalismi di sorta, quasi mettendosi al pari, permettendo al bambino che siamo stati e non all’adulto che ci invade di sentire e sapere cosa vive l’infanzia. La balena della tempesta di Benji Davies si svolge sulla costa e il paesaggio marino è il microcosmo abitato da Nico e da suo padre, un pescatore. Le giornate del bambino sono lunghe e malinconiche, del grido dei gabbiani, dell’odore della sabbia e del pesce, come ampiamente suggeriscono i disegni di Davies, dove nessuno parla, sebbene l’emotività dei personaggi riempia la pagina. Dopo una tempesta Nico trova una balenottera spiaggiata. Riesce a trascinarla in casa e la sistema nella vasca, nascondendola, almeno fino a sera, dal padre. Il bambino teme che il padre si arrabbi, ma quando infine l’uomo scopre l’esistenza dell’ingombrante e silenzioso ospite, sarà per lui la rivelazione dei sentimenti di solitudine del figlio, profondi, struggenti, azzurri come un cetaceo disperso. Insieme riporteranno l’amica nell’oceano e il distacco è reso più leggero dalla presenza del genitore. Chi è la balena apparsa all’improvviso? L’infanzia nel suo costante evolversi fatto di arrivederci, abbandoni e scoperte, la bellezza e il timore di essere soli, la necessità di una conferma in chi è più grande: non tanto perché sia maestro e guida, ma perché sappia stare accanto.

Privo di adulti e tutto concentrato sulle relazioni fra bambini, anche Sulla collina, sempre illustrato da Benji Davies, ma scritto da Linda Sarah. Devo dire che ho un particolare attaccamento a questo libro – e spesso, sfogliandolo, mi sono proiettata su quella collina del primo autunno, quando il cielo cambia e quasi si rannicchia sulla terra, le foglie ondeggiano e c’è ancora abbastanza luce e calore per giocare all’aperto. Uto e Leo salgono sulla collina, trascinando scatole di cartone più grandi di loro. “Certe volte sono re, soldati di ventura, astronauti. Certe volte sono pirati che solcano cieli e mari in tempesta. Ma sempre, sempre sono Grandi Amici”. Hanno un ritmo a due che li contraddistingue. Poi un giorno Samu, un altro bambino, prende coraggio e con la sua scatola di cartone raggiunge i due amici: Leo subito accoglie il nuovo arrivato, ma qualcosa si interrompe per Uto, che si incupisce, si isola, fino a non voler più salire sulla collina e distruggere la sua scatola. Il nuovo arrivato è un destabilizzatore per lui, stravolge un equilibrio segreto. Seduto in casa disegna per ore due scatole l’una vicina all’altra. Deve accettare il mutamento e non ne sembra capace. Poi un pomeriggio Leo e Samu lo chiamano da fuori, lo invitano ad affacciarsi: hanno preparato per lui la scatola di tutte le scatole – gigantesca, piena di aquiloni, bandierine, colori e con le ruote!

Il gioco può riparare le ferite che nessuno ha inferto eppure Uto avverte benissimo. I tre bambini spingono l’incredibile “Mostro Creatura Scatola Cosa”, che chiamano MegaRobo, di nuovo su per la collina: fanno merenda, viaggiano attraverso incredibili avventure, semplicemente posizionando MegaRobo in modi diversi, sono felici, in una Samu-Leo-Utitudine, un ritmo a tre che finalmente piace a Uto.

“È nuovo. Ed è bello”. Dove si sta bene in due, andrà meglio in tre.E quanto sperimentano i bambini risuonerà in molti dei lettori come una nostalgia, uno di quei momenti in cui ci siamo approcciati a una nuova conoscenza con riluttanza e nessuno spirito collaborativo, convinti che sarebbe andato tutto storto… e invece l’altro ci ha sorpreso. Anzi, ci siamo sorpresi noi uscendo dalle nostre sicurezze, entrando in un nome nuovo, multiplo, un’attitudine alla spensieratezza che ha bisogno di scosse e novità per farsi forte.

Cosa succede però se l’altro non arriva dall’esterno, ma da dentro? Un sembiante infantile, per esempio, che si allunga nell’ombra di una belva boschiva e tutto si sforma, si fa scuro e contrario. Virginia Wolf, la bambina con il lupo dentro, scritto da Kyo Maclear e illustrato da Isabelle Arsenault affronta il tema complesso della depressione quando si è bambini, la tristezza inguaribile che toglie colore al mondo. Il libro gioca con la vicenda e i nomi di due sorelle famose, la scrittrice Virginia Woolf, affetta da una forma nevrotica che la condusse al suicidio, e Vanessa Bell, la maggiore, nota pittrice. Così nella prima tavola possiamo riconoscere la stanza iconica della scrittrice nella sua abitazione a Rodmell, nel Sussex, ma qui sono due protagoniste bambine ad animarsi: una di giallo vestita, dall’abito al fiocco in testa, l’altra in ombra, che urla invece di parlare e le parole riempiono la pagina a lettere capitali, che ha un muso lupesco e due orecchie appuntite invece di un viso da bambina. Niente va come dovrebbe: “Un giorno mia sorella Virginia si è svegliata che aveva un lupo dentro. Faceva versi da lupo e si comportava in modo strano”, dice Vanessa, che, decisa ad aiutarla, prende coraggio, e, trovando un pertugio ancora libero dal buio, entra nella dimensione in bianco e nero della sorella. Va, insomma, a casa dell’altro, ribaltandosi e rischiando pure lei di perdere il senno. Una volta arrivata qui chiede a Virginia dove vorrebbe essere, se c’è un posto bello e libero dalla malattia dell’anima, e quel posto è “Bloomsberry”, che fiorisce dal pennello di Vanessa in bocci, rampicanti, rami, uccelli canori, caramelle. Anche Virginia prende i colori e arricchisce questo paesaggio dove la tristezza si ribalta a sua volta in allegria e sorellanza e… mentre il mondo torna al suo posto scopriamo che quelle orecchie da lupo non erano che un fiocco azzurro sulla testa della bambina! Andare verso l’altro, quando l’altro fa male, è prigioniero nel suo infinito spavento, richiede amore e inventiva. Richiede di non avere pregiudizi, essere curiosi perfino quando ciò che atterrisce non ha unghioni ritorti e fauci spalancate, ma è invisibile e quindi può essere ovunque.

Concludo questo viaggio con un classico inglese amatissimo, finalmente tradotto in italiano nel 2016 – Una tigre all’ora del tè, scritto e illustrato da Judith Kerr e pubblicato nell’originale nel 1968. Il libro vive di un fascino segreto e della semplicità della storia, che è difficile e perfino inopportuno piegare a una qualsiasi morale, come è in genere malsano fare con le opere dell’immaginazione quando essa va selvaggia, simile agli strani animali incontrati fin qui. Sophie e la mamma si preparano a prendere tè con biscotti e pasticcini, quando il campanello suona. Sarà il lattaio? Il ragazzo delle consegne? Il babbo? Nessuno di questi normali soggetti: è una tigre “grande, grossa, pelosa e a strisce”, che educatamente chiede di unirsi al tè. Nessuno sbigottimento da parte di Sophie e della mamma, che accolgono la tigre come se fosse un ospite normale, solo che è l’appetito tigresco a essere straordinario: in breve la tigre dà fondo a tutto quanto trova di commestibile o di bevibile, dalle cibarie della dispensa all’acqua dei rubinetti, cosicché Sophie, quando la tigre saluta e si congeda, deve mettersi la camicia da notte saltando il bagno in vasca – speranza, in realtà, di molti bambini nell’ora serale. Per di più all’arrivo del padre non c’è niente da servire in tavola e l’uomo ha un’idea: andare a cena al ristorante! Un bel modo per terminare una giornata di quotidiana straordinarietà. Sarà davvero accaduto? O la tigre è una metafora, un’illusione condivisa? Judith Kerr fuga ogni dubbio prontamente: il giorno dopo, al supermercato, mamma e bambina acquistano un bel barattolo di Cibo per Tigri, perché.. non si sa mai, dovesse farsi di nuovo viva a scampanellare. “Ma da quel giorno nessuno l’ha più vista”, si conclude la storia. Una fiaba d’accoglienza – fare posto per chiunque viene -, un addio speciale all’infanzia, come una tigre che ha fame di tutto e che poi non c’è più e sarà stato vero? ci saremo stati davvero, mamma? certo, lo conferma questa Scatola della Sopravvivenza o di Cibo per Animali Ingombranti; un elogio della libertà e del caos; un inno all’inglesissima ora del tè – la tigre è l’altro indecifrabile, ma è e resta soprattutto se stessa e suona una trombetta dispettosa, mentre noi chiudiamo il libro. L’altro è infine qualcosa o qualcuno che non si può imbrigliare. Ogni volta si trasforma, devasta, risana, ci assomiglia, ci fa scappare sotto le coperte, ci fa volare in una scatola con le ruote. Ogni volta che salta fuori dalle pagine dobbiamo ricominciare tutto daccapo, anche se il libro è vecchio, usurato, le illustrazioni sapute quasi a mente, il cuore già pieno della sua meraviglia.

⇨ una rete di storie

STORIE DEL TRAUMA DEL TERREMOTO

Domenica 29 ottobre alle ore 10.30

Sala Ipogea

⇨ Mediateca Montanari di Fano [PU]

di Renata Morresi

Venerdì non è successo niente. Eravamo in classe, parlavamo di come si fanno le domande in inglese. C’erano le finestre aperte, si sentivano le ruspe e i camion lavorare lì accanto, dove sorgeranno le ‘casette’ per chi è sgombrato da Camerino quasi un anno fa. I ragazzi del quarto durante la prima ora scherzavano sul compito di filosofia, compito scritto, proprio come l’anno scorso nel giorno della scossa grossa – non sarà mica la prof che ce la tira, ecc. Scherzavano un po’ per scaramanzia, un po’ per nervosismo. Un anno è lungo, e l’allerta dei primi tempi, quella che ci teneva pronti, mobilitati, solidali, si è trasformata in una specie di abitudine, una tensione cronica sempre sull’orlo del cortocircuito. Quasi nessuno di chi ha perso tutto l’ha ritrovato. Ma tutto è tanto da ritrovare, e nel frattempo siamo cambiati, è cambiata la nostra vita, siamo andati altrove, fatti altri progetti, e via così. Abbiamo scoperto delle cose: che una terra che si abita non è solo un luogo neutro, vuoto, e poi pieno e poi svuotato e poi riempito. Un luogo non è una scatola. E che persino uno dei luoghi più antropizzati d’Italia com’è questo si può rivelare poco pensato, vissuto acriticamente. La catastrofe ha questo potere: di mostrare come la questione non è tanto quella della lotta ‘contro la natura’, ma della costituzione di una comunità consapevole. Quella, insieme alle case, da ricostruire. Ci siamo rimessi a pensare, a litigare, a discutere, ma con tutte le facoltà politiche atrofizzate, con tutte le decisioni affidate altrove. Abbiamo scoperto persino di amarli i posti, solo ora, dopo averli usati fino all’estenuazione. E che sia nessuna regola che la pletora di regole a poco valgono senza la fiducia. Che persino ad amarlo un posto dobbiamo reimparare.

Un anno è lungo a vedere i militari che presidiano la zona rossa, le macerie e i detriti ancora sparsi sui sampietrini. Un anno è breve: venerdì non è successo niente di importante, ma a un tremolare dei vetri, a un sussulto fioco, i ragazzi si erano già infilati sotto i banchi, qualcuno di quelli rimasti sulla sedia era sbiancato, un altro si sentiva svenire. In brevi attimi siamo scivolati fuori, in silenzio, per lo più in fila indiana, qualcuno si teneva per mano. Poi fuori, al sole, dopo le telefonate di rito, hanno cominciato a cantare.

Domenica 29 ottobre, alle dieci e trenta alle mediateca di Fano ci ritroviamo a parlare con artiste, autrici, attivisti, poeti, di terremoto, dei suoi traumi, e dei nostri compiti.

Con Emanuela Baldi, Lidia Massari, Renata Morresi, Adelelmo Ruggieri, Anna Tellini

*

Emanuela Baldi è un’artista che considera l’arte come uno strumento per promuovere lo sviluppo e la trasformazione sociale, valorizza le differenze e facilita lo scambio cross-culturale. Esperta di dialogo interculturale, networking e dinamiche di gruppo nel settore pubblico e privato, idea progetti artistici per il dialogo tra le culture, conduce laboratori sulla condivisione di processi collettivi e iniziative “making together”. Utilizza la creatività manuale come mezzo di dialogo ed espressione collettiva, coinvolgendo persone di ogni età ed origine, accorciando le distanze tra i vari target sociali e valorizzando l’espressione del singolo nel collettivo. Viaggiatrice e sperimentatrice ricerca continuamente nove collaborazioni e scambi con artisti e professionisti di altre discipline, poiché crede nella ricchezza delle differenze e della molteplicità di sguardi.

Lidia Massari, nata nel paese leopardiano circa mezzo secolo fa, si laurea con una tesi sperimentale sulla malattia d’amore nella poesia latina. Da allora vive tentando di insegnare lingue morte a giovani teste vive ideando curiosi esperimenti didattici, con risultati alterni. Accanita lettrice, fece voto di non tediare gli altri con i propri scritti, ma negli ultimi tempi sta venendo meno alla promessa. Fra le altre cose, collabora saltuariamente alla rivista “Artapartofcul(ure)” e gestisce due pagine Facebook che usa a mo’ di blog, “Diverso viaggiare” e “Cronache mesopotamiche”, quest’ultima dedicata al territorio maceratese duramente colpito dal recente terremoto.

Renata Morresi vive e lavora nel maceratese, si occupa di poesia, traduzione e letteratura anglo-americana. Sue poesie sono apparse in rivista (Poesia, Semicerchio, Il Caffè illustrato, Alfabeta2, Il nostro Lunedì, ecc.) e nelle raccolte Cuore comune (peQuod 2010), Bagnanti (Perrone 2013), La signora W. (Camera verde 2013). Nel 2014 ha vinto il premio Marazza per la prima traduzione italiana di Rachel Blau DuPlessis (Dieci bozze, Vydia 2012); nel 2015 ha ricevuto il premio del Ministero dei Beni Culturali per la traduzione di poeti americani moderni e post-moderni. Quest’anno ha scritto una serie di poesie, ancora inedite, che ha chiamato “anti-smismiche”, ispirate alle retoriche aberranti del post(?)-terremoto.

Adelelmo Ruggieri (1954) abita a Fermo, nelle Marche. Per peQuod ha pubblicato le raccolte di poesia: La Città lontana, 2003; Vieni presto domani, 2006; Semprevivi, 2009 e 2010. Del 2016 è il fascicolo Habitat. Le sue prose sparse sono raccolte nei libri Porta Marina – Il Poggio (peQuod, 2008); I tetti sono semplici a Sali (Capodarco Fermano Edizioni, 2012); Subito o domani. Non è la stessa cosa (Italic, 2013). Dal 2011 collabora al sito letterario “Le parole e le cose”.

Anna Tellini ha insegnato letteratura russa presso l’Università de L’Aquila, e considera sua somma fortuna l’essere stata allieva di Angelo Maria Ripellino. Si è occupata prevalentemente del Novecento, con una particolare predilezione per la tragica figura di Vs. E. Mejerchol’d, di cui ha curato l’edizione italiana de Il Revisore (Monteleone, 1997) e de Il ballo in maschera (Bulzoni, 2003). Dopo la distruzione della sua Facoltà ad opera del terremoto ha continuato l’insegnamento in posti di fortuna. Fa parte del Centro Antiviolenza per le donne de L’Aquila, che quest’anno festeggerà il suo decennale, e che, insieme alla rivista “Leggendaria” e altre associazioni della sua città nell’ottobre 2010 ha costituito il Comitato TerreMutate (www.laquiladonne.com), che ha organizzato nel maggio 2011 un grande incontro nazionale di variegate realtà femminili “perchè potessero vedere L’Aquila con uno sguardo diverso – lo sguardo delle donne, appunto -, creare una rete solidale e recare semi di ricostruzione e di rinascita, da gettare nella terra tutte insieme”.

*

di Lidia Massari

Forse i paesi collinari si assomigliano tutti, non so. Io questi conosco, per esserci stata deposta, per caso, alcuni decenni fa; “per caso”, nel senso che i miei giovani genitori, che vivevano altrove, al mio apparire pensarono che sarebbe stato un bene piantare le tende al paese di origine di uno dei due, Recanati, appunto, senza in realtà aver ben chiaro il loro futuro, credo. (Da qui nessuno di noi si è più mosso).

Dicevo: sembra facile, la geografia, con tutti quei fiumiciattoli paralleli. E invece no: ogni collina sembra un pallone pieno d’acqua, fai un buco e sgorga una fonte. Le colline sono solcate da rigagnoli (fossi) che appaiono e scompaiono, formano avvallamenti, diventano pericolosi come torrenti quando piove tanto. Per arrivare a Recanati da Macerata c’è un ponte sopra un fantomatico (perché l’acqua non c’è) “fosso Rica’”: che tutti noi da bravi bambini traducevamo in buon italiano “fosso dei cani”, e che invece ha a che fare con l’antico toponimo di qui, “Ricale”. Ne parla pure Leopardi. No, non “quello”, che tutti qui chiamano Giacomo, ma suo padre Monaldo [1].

Dicevo: in linea d’aria i paesetti collinari all’intorno sembrano a portata di mano, di fatto inerpicarsi su per i colli rende ogni vetta una conquista: le strade o sono dritte, brevi e con pendenze alpine, o procedono a zig zag, contorcendosi come serpenti e rendendo distanze minime (apparentemente), lunghissime. Quando nevica (e nevica tutti gli inverni) e le strade sono ghiacciate, capita di rimanere isolati. I paesetti tanto carini si stanno svuotando: molto più comoda la costa, ampi parcheggi, mega centri commerciali, autostrada. Insomma: il paese è bello, ma non ci vivrei.

Le strade che seguono i corsi d’acqua, dalla costa all’interno, sono battutissime oggi, come lo erano un tempo. Come la regina delle strade, la strada Regina, bellissima storpiatura: il nome deriva da “Rècina”, Helvia Rècina, la città romana che sorgeva ai piedi della collina dove oggi su cui oggi è distesa Macerata. Fiume, strada: e in fondo, sul mare, Potentia, fondata nel 184 a.C. Per dare terre coltivabili a chi aveva combattuto la seconda guerra punica. A proposito, Potentia nel 56 a.C. fu squassata da un tremendo terremoto, e fece fatica a riprendersi. Tanto per non dimenticare.

Poi ci sono strade, anch’esse antichissime, che servono per andare al di là. Le strade che valicano, e i paesi che fanno da sentinella. Siccome, come si è capito, io descrivo quello che vedo dalla finestra, per me la sentinella naturale verso l’altra valle è Montelupone, a guardia della mia Mesopotamia, e custode della Mesopotamia sorella, quella fra il Potenza e il Chienti.

Una strada antica è quella che congiunge Montelupone con San Claudio. C’è un posto magico, da quelle parti, fai cento metri e ti si apre ora la valle del Potenza, ora quella del Chienti, e tu sei lì, in alto, e vedi tutto, dal Conero fino ai monti d’Abruzzo, nessuna casa, ma, però, un’orribile carrozzeria (cofani arrugginiti pneumatici e quel senso d’incuria delle vecchie officine). Questi posti proprio non hanno la vocazione al sublime.

Il Chienti è proprio un grande fiume (nell’ordine delle misure nostrane, si capisce, mica sto parlando del Po; comunque nelle Marche è il secondo), deturpato, violentato, antropizzato quasi selvaggiamente. La zona verso il mare è quella più ricca di insediamenti industriali (zona di scarpari). Il suo corso è bloccato e irregimentato da due dighe importanti (formano i laghi di Polverina e Caccamo). Riceve le acque di un piccolo corso d’acqua con due nomi Fiastrone/Fiastra: alla confluenza sorge un’abbazia famosa. Anche sul Fiastrone c’è una diga. Il punto in cui comincia il Chienti segna anche il confine con l’Umbria: Serravalle.

Inutile dire che anche lungo questo fiume corre una strada parallela, una strada di grande comunicazione il cui tratto più recente, che arriva a Foligno, è stato inaugurato da Renzi nel luglio del 2016. La violenza perpetrata sul fragile territorio dell’entroterra dal lungo serpente d’asfalto è stata già raccontata da altri [2].

Proprio passando per quelle strade, più di quarant’anni fa, papà ci portava sui monti. Lui, che era nato e cresciuto in città, che aveva passato le estati della dolce vita a Riccione, ma aveva conosciuto le Dolomiti, scopriva la bellezza e il mistero delle nostre montagne. E scopriva con meraviglia la ricchezza delle acque, gli spazi intatti, e il silenzio. E decideva di costruire lì il suo secondo nido, in un piccolo borgo di cui dovrò parlare (per quanto sia doloroso, oggi).

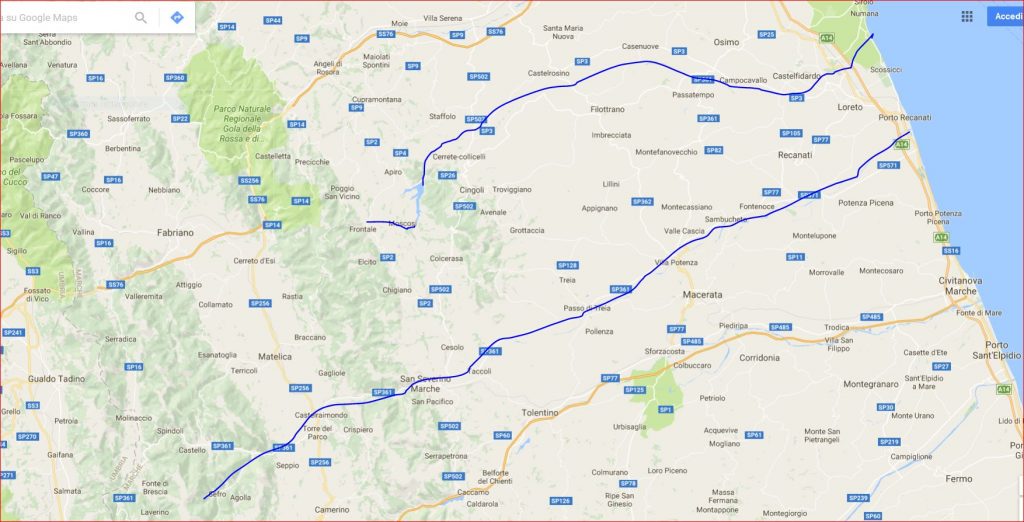

Non so se la mappa illustra a sufficienza le mie parole: noi che stiamo qui, invece, abbiamo chiarissima l’idea di tutto quello che il terremoto ha mandato in malora. Perché non è affatto sicuro che “tutto tornerà come prima”.

Io di questo vorrei parlare, ora forse si capisce meglio perché.

1.

Diario di una testimone – Fiastra, 2016-2017

5 settembre 2016

Torno in paese per la prima volta. Noto crepe che prima non c’erano, qualche pietra per terra, oggetti caduti. La chiesa, la ragione di esistere di questo borgo, sembra integra (era stata riaperta nel 2015 dopo il restauro post terremoto ’97), ma un’ordinanza dice che è inagibile, chiusa. È comparsa una tenda blu della protezione civile, ma non ci dorme nessuno, perché, come disse la vicina di casa, “se nun dovemo dormi’, almeno sto nel letto mio”. Tutto quasi normale, insomma. È andata bene, un po’ peggio che nel ’97, ma è andata.

17 novembre 2016

Mi ricordo la fuga in montagna, dopo due settimane dalle scosse terribili, due settimane di totale paralisi e paura di fronte alla distruzione che non ha ancora trovato degne parole. Le strade interrotte, le deportazioni degli abitanti. L’urgenza che ho sentito, impellente, di raccontare. E mi ricordo il pudore che mi ha impedito di scattare foto delle macerie del paese, e della chiesa. Conservo l’immagine di una delle case di legno (senza acqua né riscaldamento né servizi igienici) donate dal comune di Cesate. Lì dormiranno i miei vicini per tutto il gelido inverno 2016/2017.

8 marzo 2017

Non provo rimorso per non aver scattato foto, a novembre. Quelle di marzo sono identiche: tutto uguale, salvo qualche pietra in più per terra, qualche buco più largo, qualche muro più imbarcato. Quando arrivo quassù, dopo un mese e mezzo, le strade hanno ancora, ai lati, cumuli di neve (e nevischio scende dal cielo in una giornata livida e fredda). Sono quattro mesi che “Cronache” racconta, e l’obiettivo si fa un po’ più coraggioso, spia fra le crepe. Non l’obiettivo, ma l’occhio torna a guardare la chiesa, osserva con rispetto e sconforto quel che rimane della casa del prete, che ha perso il tetto e la parete laterale. La vista oscena di un letto, un tavolo, una scansia con dei libri. Una trapunta rossa che il tempo sta pian piano facendo sbiadire Non pubblico niente, mentre i media sparano immagini di neve-neveemacerie-lupivaganti-pecoresottolaneve senza che sul fronte dei decisori pubblici cambi una virgola. Tanto i terremotati stanno al mare, fa freddo, cosa si potrebbe fare? Pochi, pochissimi resistenti trascorrono l’invernata così, in condizioni inimmaginabili, arrangiandosi e nel silenzio, perché intanto, sciolta la neve, di pecore&macerie non importa più niente a nessuno. Passa così, nel nulla, una primavera lunghissima di attese e ritardi.

24 agosto 2017

Qualcosa si muove, in effetti. E qualcuno, anche. Per esempio, si sono mossi in tanti, durante l’estate, per venire qua a fare festa, o a discutere e tentare di fare comunità, come è accaduto con “Terreinmoto” o “Borgo Futuro”. Ci sono stati momenti in cui folla e allegria sembravano quelle di trent’anni fa, quando tutte le seconde case erano piene di villeggianti. Nel prato dietro casa sono comparse due enormi tensostrutture, finalmente: una stalla e un deposito di fieno, già pieno fino in cima. La stalla è vuota: le bestie stanno sul Ragnolo al pascolo (e al fresco). Hanno passato l’inverno scorso in una stalla inagibile e rischio crollo perché non c’era un’alternativa. Ora andrà meglio. Qui, tra Fiastra e Acquacanina (fusi da gennaio in un unico comune) sono due le aree già urbanizzate in cui i lavori per le abitazione d’emergenza sono a buon punto. A Fiastra le prime case sono state consegnate il 23 agosto, e già nelle settimane precedenti era stata completata la piccola area commerciale nella parte alta del paese. Il sindaco ha annunciato il restauro di San Paolo e San Lorenzo, due delle chiese storiche. Dell’Abbazia di Santa Maria di Meriggio, e di altri monumenti di qui, non si parla ancora. Come non si parla -perché è tutto vago e fumoso- dei tempi di recupero di prime e seconde case, come torna incerta l’apertura della scuola di Fiastra, visto che le indagini geologiche pare che non siano incoraggianti. E intanto i cronisti che il 24 sono tornati qui continuano a parlare di “casette” e ricostruzione come se fossero sinonimi, come se la consegna dei villaggi SAE fosse la pietra tombale che chiude questa storia di gente “rancorosa” [3].

Sul sagrato della chiesa in dieci minuti si fermano due macchine: gente che scende, fa le foto alle macerie, e se ne va. Forse non è solo turismo macabro, forse è un bene che si cominci a guardare. Forse. Il nastro biancorosso che circondava la chiesa si è sciolto. Ci sono rifiuti, e un vago odore di urina. Qualcuno ha lasciato sotto l’arco della porta una bottiglia di birra.

Ottobre 2017, a quasi un anno dalle scosse tremende.

Consegnano SAE col contagocce, ma le inaugurazioni fanno molto rumore. Ne mancano due terzi: più di duemila case provvisorie da consegnare, e la Corte dei Conti che comincia a invocare chiarezza, e ditte costrette a lavorare 14 ore al giorno, e operai sfruttati in subbuglio. Perché le colpe dei politici ricadono, come sempre, sui soggetti più deboli. È cambiato il commissario straordinario, a settembre, ma quasi nulla è cambiato, nemmeno fossimo a Donnafugata. Sono cambiate le persone, le persone hanno cambiato luoghi e abitudini, nel frattempo. Siamo cambiati noi che raccontiamo. Non è venuta meno la voglia di testimoniare, con onestà, e con ostinazione.

[…]

Note

[1] Monaldo Leopardi, Serie dei vescovi di Recanati, con alcune brevi notizie della città e della chiesa di Recanati raccolte dal conte Monaldo Leopardi, Recanati, 1828

[2] Loredana Lipperini, Questo trenino a molla che si chiama il cuore. La Val di Chienti, le Marche, lungo i confini, Laterza 2014

[3] http://www.cronachemaceratesi.it/2017/07/06/symbola-stringe-sulla-ricostruzione-nellarcipelago-del-sisma-carancini-servono-leggi-chiare/984502/

VEDEVANO TUTTI IL SUO DOLORE

Estratto dalla raccolta di racconti Non risponde mai nessuno di Simone Ghellli

(Miraggi Edizioni, ottobre 2017)

Nell’ora in cui se ne andò, accadde un fatto incredibile: sbandando, un’auto aveva invaso la corsia tamponandone delle altre parcheggiate a spina di pesce, tranne la sua. Claudio chiamò subito a casa la moglie, con la voce che per lo spavento gli faceva tremare le parole in bocca.

«Io penso che sia stata lei,» gli disse infine Silvia, «lei che t’ha ringraziato».

«L’ho pensato anch’io, sai?»

«Sono sicura che se n’è andata da poco. Appena puoi mi chiami? Fammi sapere quando arrivi».

Claudio aveva rimesso in moto e guidato, con il piede che ogni tanto singhiozzava sul pedale, verso un turno serale di sei ore che l’attendeva. Guardava la strada, ma non vedeva che lei, così piccola e infreddolita e affamata; lei che arrancava per la salita e veniva a metterglisi vicino per una carezza, senza la contezza di essere arrivata alla fine dei suoi giorni. Continuava da ore a chiedersi perché, a sussurrarlo a denti stretti mentre s’immaginava di stringerla a sé, di darle almeno un po’ di calore. Continuò a chiederselo anche a lavoro, a stringere le dita a pugno sotto la scrivania mentre invocava un po’ di giustizia senza sapere a chi.

Eppure Silvia lo aveva avvertito: «Ho sbagliato a coinvolgerti. Quando la vedrai ti verrà male al petto come a me».

Il mattino precedente, mentre si metteva le lenti a contatto davanti allo specchio, gli aveva confidato di non averci dormito per tutta la notte. Aveva pianto così tanto che si era risvegliata con gli occhi opachi, come se fossero stati vuoti. Girando per casa, con lo zaino che doveva riempire con le cose che le sarebbero poi servite, il suo sguardo lo oltrepassava e lui non capiva dove fosse diretto. Claudio avrebbe voluto scuoterla e rimetterla a fuoco; così si era offerto di accompagnarla per darle un po’ di conforto.

«Andiamo,» le aveva detto facendosi trovare con le chiavi dell’auto in mano quando lei era uscita dal bagno.

Mentre lui guidava, con i vetri appannati e una nebbia leggera che nascondeva le cose, c’era stato un lungo silenzio tra loro. Non accadeva quasi mai, se non quando bisticciavano per qualche incomprensione; ma erano sempre questioni di pochi minuti, perché nessuno dei due riusciva a rimanere a lungo con l’idea di qualcosa d’irrisolto. Quella mattina, però, sembrava che tra loro ci fosse stato un grumo che non voleva saperne di sciogliersi e che mancassero anche le parole per definirlo.

A un certo punto, poco prima di arrivare, Silvia aveva dato un pugno sulla scocca interna; un piccolo pugno, poco più di una carezza, quasi al rallentatore.

«Forse dovremmo lasciare tutto così com’è», aveva suggerito.

«Ormai ci siamo. Provo soltanto a darle qualcosa da mangiare. Magari si fa prendere».

«Mi dispiace lasciarti da solo».

Silvia doveva dare delle ripetizioni di matematica a un ragazzino di terza media, la cui famiglia abitava in una strada senza sbocchi. Gli aveva raccontato che spesso, quando usciva da casa loro, le capitava di vederla che attendeva da una parte.

«Ogni volta mi viene da prenderla. Vorrei prenderla e stringerla forte, portarla via, ma non si può fare».

«Abbiamo già i nostri, di più non possiamo fare».

Claudio si accostò davanti all’ingresso del palazzo e attese col motore acceso che Silvia entrasse, poi proseguì più avanti di qualche metro e parcheggiò l’auto al termine di uno slargo dove la strada virava a sinistra per terminare davanti a un cancello chiuso da un lucchetto arrugginito, oltre il quale c’era una costruzione bassa in mattoni rossi circondata da una serie di turbine e di cavi dell’alta tensione che producevano un ronzio appena percettibile.

La gatta era proprio dove Silvia gli aveva detto di cercarla.

Dormiva su un cuscino tutto sudicio buttato lungo l’argine, vicino a un piattino di plastica vuoto.

La signora che le dava ogni giorno da mangiare – una gattara di cui non era stato possibile conoscere il nome, e che, a detta della madre del bambino a cui Silvia dava ripetizioni, non avrebbe acconsentito a farla portar via – usciva dal portone intorno alle nove e mezza con il sacchetto dei croccantini e alcune scatolette.

Claudio prese la bustina di umido che si era portato da casa e provò ad avvicinarsi a piccoli passi, cercando di fare meno rumore possibile, ma quando fu a circa un paio di metri da lei, la gatta tirò su la testa e lo fissò in silenzio.

Non le era rimasto che un occhio, vivo, ormai assediato da quell’orribile male che le aveva cancellato il resto del musetto.

Cercando di non guardarla, Claudio avanzò finché il cuscino non fu a portata di mano e fece cadere velocemente i bocconcini nel piatto. La gatta si avvicinò con circospezione, poi prese a mangiare senza quasi masticare. Si sentiva soltanto il brusio dei cavi elettrici e il rumore della sua gola che inghiottiva e del suo naso che si sforzava di inspirare aria per vivere ancora.

Claudio si allontanò velocemente, raggiunse l’auto e si guardò intorno. Non c’erano che loro due, circondati da palazzine basse con le finestre da cui non li guardava nessuno.

Aprì il portabagagli e prese un vecchio trasportino che non avevano mai buttato proprio per i casi di necessità. Dentro ci aveva messo un asciugamano, in modo che la gatta potesse stare su una superficie morbida che le avrebbe dato una sensazione di calore.

Fece scattare la sicura di due dei quattro ganci che tenevano chiuso lo sportello e provò nuovamente ad avvicinarsi al giaciglio, molto lentamente, ma era come se ogni cosa avesse deciso improvvisamente di mettersi a urlare. I sassolini che calpestava facevano drizzare le orecchie della gatta a ogni passo che faceva, e lo stesso effetto sembravano sortire il fruscìo dei suoi indumenti e lo scricchiolare delle sue giunture. Era arrivato appena al centro della strada quando l’animale, con una rapidità che non si sarebbe mai immaginato, si allontanò di un paio di metri.

Claudio provò a seguirla, senza però riuscire a diminuire la distanza che li separava, finché, in prossimità del cancello in fondo alla via, non decise di tornare sui propri passi.

Una signora, che stava rientrando dalla sua passeggiata con il cagnolino al guinzaglio, si fermò incuriosita.

«Poverina,» disse, «spesso va là dentro a dormire. Si sentirà più al sicuro».

Guardò poi il trasportino che oscillava nella sua mano sinistra: «Ha paura, non si farà mai prendere con quello».

«Deve essere visitata,» disse lui.

La signora scosse la testa: «È da tanto che sta male».

Claudio sentì le labbra tremargli e con esse i muscoli che controllavano le guance. Non riusciva più a parlare e sbatteva le palpebre più rapidamente per non piangere. Davanti ai suoi occhi c’era come un velo e gli ritornarono in mente le parole di Silvia: «Quando la vedrai ti verrà male al petto come a me».

Pur di toglierle dalla vista quel dolore che non la faceva dormire, aveva provato ad agire come in sogno, come se nulla avesse potuto realmente toccarlo, ma era bastata la parola di una persona a farlo precipitare nella realtà.

In un attimo capì che non avrebbe dimenticato per tanto, tanto tempo.

«Mi allontano,» disse la signora tirando il cagnolino per il guinzaglio.

Vide che la gatta stava risalendo verso di loro, ma come fece un passo quella scattò nuovamente indietro.

Claudio si mise uno dei guanti in lattice che aveva in tasca e prese il piattino dove erano rimasti ancora dei bocconcini.

«Micia, micia, micia,» la chiamò allungando il braccio con il cibo.

Provò anche con la busta dei croccantini, che andò a prendere in auto. Pensò che il rumore avrebbe potuto attirarla, ma ormai non si fidava, non avrebbe ottenuto niente neanche stando lì tutto il giorno. Avrebbe dovuto agire diversamente, magari la prima volta che le si era avvicinato, e invece aveva rovinato tutto.

Quando tornò indietro, un paio di minuti più tardi, trovò la signora che parlava con uomo di mezza età impegnato a tenere fermo un cane nero di grossa taglia che lo trascinava ansimando.

«Ah,» disse quello vedendolo, «finalmente hanno mandato qualcuno a prenderla. Non può mica più campare, così».

Claudio scosse la testa.

«Va fatta sopprimere,» disse con un filo di voce.

Non pensava che sarebbe mai riuscito a pronunciare quella parola, e infatti sembrò che gli altri non lo avessero sentito.

«Ce ne avete messo di tempo».

La signora ripeté soltanto: «Poverina».

Nel frattempo la gatta si era furtivamente avvicinata al cuscino, ormai era a non più di due metri, quando l’uomo si mosse col suo cane e per la paura quella saltò addirittura sul muretto alto quasi un metro e scomparve dietro l’inferriata.

«Mi sa che per oggi non se ne fa più di niente,» disse loro.

Attese che gli altri due se ne fossero andati, poi tornò verso l’auto e mise il trasportino sul sedile posteriore insieme al sacco dei croccantini. Si tolse il guanto in lattice e si voltò un’ultima volta a guardare, ma adesso era veramente da solo.

Chiuse la portiera e si lasciò andare sul sedile, poi iniziò a piangere in silenzio.

Simone Ghelli è autore della raccolta L’ora migliore e altri racconti (Edizioni Il Foglio, 2011) e del romanzo breve Voi, onesti farabutti (CaratteriMobili, 2012). Nel 2013 è stato tra gli autori selezionati per l’antologia Toscani maledetti (Piano B edizioni), curata da Raoul Bruni. Alcuni suoi racconti sono inoltre comparsi su riviste e siti letterari vari, tra cui Minima et Moralia, Altrianimali, Poetarum Silva e Cadillac Magazine.

dodici voci della scrittura contemporanea

seconda edizione, 2017

a cura

di Sergio Rotino

Letture di

testi editi e inediti di

Leonardo Canella,

Anna Franceschini,

Marco Giovenale,

Alessandra Greco,

[È uscito ad aprile La gelosia delle lingue di Adrián N. Bravi (eum edizioni università di macerata), un piccolo libro sul rapporto che tutti gli esseri umani – e moltissimi scrittori – hanno con la lingua materna e, alle volte, con altre lingue d’adozione. Ogni lingua è una fata gelosa, sembra dire Bravi, che spesso mal sopporta di dividere un parlante con un’altra lingua; questa occasionale coesistenza provoca dei cortocircuiti che non si finisce mai di esplorare.

Ne pubblico qualche estratto, ringraziando l’autore e l’editore.

La composizione in apertura è Suns from Sunsets from Flickr di Penelope Umbrico. ot]

di Adrián N. Bravi

La maternità della lingua I

È possibile, mi chiedo, abbandonare la propria lingua, dal momento che questa non è solo un modo di parlare, o meglio, non ha a che fare solo con un corpo grammaticale, ma anche con un punto di vista? Possiamo, per diverse vicissitudini, voltarle le spalle, abbandonarla o sostituirla, però forse non potremmo mai fare a meno della maternità di quella lingua, intesa come origine irrevocabile, anche quando vediamo il mondo alla luce di una nuova lingua. La maternità di una lingua non ci insegna solo a parlare, ma ci dà uno sguardo, un sentire, un punto di vista sulle cose. La sua sintassi è una prospettiva. Possiamo investire le nostre storie di altre lingue, ma la maternità che la nostra lingua d’origine rivendica su di noi, rimane; perché è un modo di essere, di vivere e di pensare, a prescindere da come la si esprime. È un’ermeneutica del mondo. Parliamo la nostra lingua madre in tante altre lingue.

Silvia Baron Supervielle, autrice argentina che scriveva anche in francese, ha sempre riflettuto sul mutare lingua. Nel 1998 pubblica a Buenos Aires un libro dal titolo El cambio de lengua para un escritor e nel 2007 esce in francese, tradotto in italiano, L’alfabeto di fuoco: piccoli studi sulla lingua. In quest’ultimo libro, l’autrice argentina, fa il suo punto della situazione: «Più ci rifletto più ho la sensazione che la prima lingua non muoia mai: essa permane silenziosa, ma viva, in fondo all’anima» [1]. Questo significa che mentre cresciamo e cambiamo lingua resta in noi un fanciullino pascoliano che confonde la sua voce con la nostra e che continua a guardare le cose attraverso quella maternità nascosta «in fondo all’anima». Ed è quella voce silenziosa, quel timbro velato dalla nuova lingua, che a volte continua a parlarci dentro. Se metto insieme queste riflessioni, capisco quel che scrive Bachelard nel già citato, La poetica della rêverie: «passando da una lingua all’altra si ha l’esperienza di una femminilità perduta o di una femminilità mascherata da suoni mascolini» [2]. Ed è lo smascheramento di questa femminilità, attraverso i nuovi suoni mascolini, che la maternità della lingua svela. Ogni volta che parliamo scopre il suo occultarsi nella lingua acquisita.

Nel primo trattato del Convivio (paragrafo XIII) Dante parla dell’amore per la lingua materna, che considera elemento di unione tra i genitori: «Questo mio volgare fu congiungitore delli miei generanti, che con esso parlavano, sì come ‘l fuoco è disponitore del ferro al fabro che fa lo coltello: per che manifesto è lui essere concorso alla mia generazione, e così essere alcuna cagione del mio essere» [3]. Una lingua che non rappresenta solo l’unione tra i suoi genitori, ma partecipa alla nascita ed è, allo stesso tempo, causa della sua esistenza. Una maternità, questa della lingua, che determina la vita e il rapporto con il mondo del figlio. La lingua dentro cui si nasce ci dà gli occhi con i quali continuiamo a guardare il mondo, anche quando non la parliamo più. Dice a tale proposito Italo Calvino in una nota biografica che si trova all’inizio di Eremita a Parigi: «Tutto può cambiare, ma non la lingua che ci portiamo dentro, anzi che ci contiene dentro di sé come un mondo più esclusivo e definitivo del ventre materno» [4].