L’intensità del vento sembrava essersi placata. Le nuvole nere che per tutto il pomeriggio, con movimenti vorticosi, avevano giocato con le cime delle montagne, andavano diradandosi e in una zona più elevata del cielo avevano fatto la loro comparsa soffici strato-cumuli di un bel colore cangiante tra il rosa e l’arancione.

Xavier ne aveva approfittato per sedersi sulla sedia di vimini, in veranda, e godere un po’ dei tiepidi colori del tramonto. Intanto verso est l’immensa distesa desolata diventava sempre più preda del manto scuro della notte. Solo chi sapeva quanto vasto fosse l’orizzonte poteva percepire la profondità di quel buio che avanzava.

Poco dopo, come Xavier si aspettava, era arrivata Isabela: camminava con un passo ciondolante, come di chi è stanco ma non vuol darlo a vedere oppure di chi è semplicemente soddisfatto della passeggiata compiuta e la celebra accentuando i movimenti della camminata, fino a farli sembrare passi di danza.

Appena aveva alzato gli occhi e si era accorta di Xavier, lo aveva salutato con la mano e un ampio sorriso aveva illuminato il suo viso. Quel suo solito sorriso aperto, sincero, così sereno da lasciare in Xavier l’ombra del dubbio, l’incertezza se fosse davvero così spontaneo, così bello e così vero.

Ma subito dopo si vergognava di averlo dubitato e incolpava se stesso, la propria innata diffidenza, la propria stolta incapacità di pensare che davvero una persona potesse essere così semplice e solare senza nascondere alcunché.

Isabela portava sulla spalla una tracolla che reggeva un piccolo cesto in cui sembrava aver raccolto fiori, foglie, muschi, bacche e chissà cos’altro.

“Salve” aveva detto, con un tono allegro, poi si era avvicinata alla veranda e aveva salito i due gradini fino ad accomodarsi di fronte a lui. Un “oohhh” prolungato era stato il suo commento nell’appoggiarsi di schiena al legno della staccionata.

“Allora, Xavier, che hai fatto oggi? Hai visto che bella serata?”

“Sì” aveva risposto lui, osservando distrattamente le maniche della giacca che teneva in grembo. “Proprio una bella serata… cosa ho fatto oggi? Ho fatto una passeggiata, come te, ho camminato un po’ verso le montagne, fin quasi a raggiungere il sentiero che comincia a salire verso il lago, ma a quel punto sono ritornato sui miei passi, c’erano delle nuvole nere che non promettevano nulla di buono. Domani ci riprovo, più in su ho visto un bivacco, un rifugio, chissà forse c’è su qualcuno. Poi, sulla strada del rientro ho incontrato un vecchio indiano, era seduto su una pietra, è stato molto gentile, abbiamo parlato un po’… e… be’ ora eccomi qui, mi godo questa bella serata, il silenzio, i colori del tramonto…”

“Tolhuin…” aveva detto lei, spostando per un attimo lo sguardo altrove. Mentre pronunciava quel nome Xavier l’aveva guardata e aveva notato come nel parlare le labbra di lei avessero formato per un istante un piccolo cuore e si era quasi intenerito.

“Come… scusa…”

“Tolhuin: è il nome del vecchio indiano che hai incontrato… vecchio, ah ah, è un aggettivo forse insufficiente… nessuno qui sa davvero quanti anni abbia… chissà, potrebbe anche averne più di cento!”

“Già… anche più di cento… è vero… quest’aria buona, questo clima secco… le persone sono longeve.”

“Potresti essere longevo anche tu: ti ci vedo, fra altri quarant’anni, seduto su questa veranda, pieno di rughe e con una lunga barba… a distribuire perle di saggezza ai viandanti che passano.”

“Lo prendo come un augurio” aveva sorriso Xavier, mentre un brivido freddo come la lama di un coltello gli percorreva la schiena. “Lo prendo come un augurio”.

Poi, come se fosse naturale conseguenza di quell’augurio di una lunga vita, si era voltato appena verso est, guardando con apprensione verso quel buio profondo e gelido che avanzava, quel nulla che pareva volerlo fagocitare. Era meglio tornare a guardare il viso di Isabela, quel sorriso rassicurante, quasi ipnotico. Ma rassicurante.

“Perché continui a tormentare la manica della tua giacca, Xavier?”

“Già ..la mia giacca…, oggi ho trascorso un’oretta nel cercare di rammendarla, qui sul gomito, vedi, è una bella giacca, tiene caldo e ci sono affezionato, mi spiace buttarla… e poi, qui, mi sono abituato all’idea di poter vivere col poco che si ha, il tempo non mi manca per fare piccoli lavori domestici, per cercare di abbellire questa casa: mi piace, è spartana ma è bella, ha l’essenziale.“

“Ah, un rammendo …vedo… – Isabela aveva posato il suo cesto e ghermito la giacca di Xavier – un rammendo fatto un po’ così così… perché non me l’hai detto, questo è un lavoro da donna, e poi qui francamente più che un rammendo ci metterei una bella toppa di pelle, ci penserò io domani Xavier, una toppa di pelle qui ed una identica sull’altro gomito e la tua giacca sarà come nuova”, e ridacchiò. “Piuttosto ora guarda cosa ho portato, questi fiori sicuramente daranno una nota di colore alla tua casa …che dici, posso entrare ?”

Naturale che lui aveva detto di sì: se non fosse stato per Isabela, il suo soggiorno in quei luoghi sarebbe stato di una solitudine insopportabile. E poi Isabela non era soltanto un ‘ottima compagnia ma anche una donna più che graziosa.

Pochi istanti dopo Isabela si aggirava per la casa cercando una collocazione per la sua composizione floreale, mentre Xavier era andato ad accendere il generatore per fare un po’ di luce in vista della sera imminente.

Più tardi avevano cenato insieme, al fioco lume della lampadina, mentre fuori già era buio. Avevano parlato delle loro passeggiate, dei colori della natura, dei grandi spazi, dello splendido scenario di montagne. Xavier si stupiva di quanti argomenti potessero sorgere da una giornata di ozio trascorsa semplicemente a contemplare il paesaggio.

Mentre Isabela rassettava e lavava le stoviglie, Xavier aveva acceso il fuoco nel camino.

Poi Isabela aveva sistemato sul tavolo le tessere del domino aspettando che Xavier si sedesse di fronte a lei. Amavano trascorrere qualche quarto d’ora in quel gioco semplice e rilassante. Le tessere del domino piacevano a Xavier, le trovava esteticamente molto eleganti, amava maneggiarle, sentire al tatto la consistenza del legno, percepire gli intarsi coi polpastrelli. Era stata Isabela, fin dai loro primi incontri, a introdurre, quasi come una rito, la partita a domino.

Xavier non aveva bisogno di proporre o di suggerire quando era con Isabela. Le iniziative che lei prendeva parevano sempre collimare perfettamente coi suoi desideri .

Arrivava un momento in cui cominciavano a muovere un po’ più svogliatamente le tessere, le loro mani stese sul tavolo cominciavano ad accarezzarsi ed i loro occhi ad indugiare sempre di più gli uni negli altri.

Poi Isabela sceglieva il momento, sorridendo spostava le tessere con un braccio, prendeva entrambe le mani di Xavier tra le sue e senza bisogno di parlare lo invitava ad alzarsi.

A Xavier piaceva Isabela. La osservava mentre si stava spogliando. Era meno magra di quello che sembrava da vestita, il suo corpo esile e ben fatto non presentava particolari spigolosità. I suoi seni erano piccoli. Fisicamente aveva conservato le fattezze morbide e regolari del corpo di un’adolescente benché dovesse avere senz’altro più di trent’anni. Xavier non le aveva ancora chiesto quanti anni avesse.

Anche lui si era spogliato, per un po’ si erano accarezzati stando in piedi, poi si erano messi a letto e avevano fatto all’amore.

Dopo erano rimasti ancora a lungo in silenzio.

Xavier rifletteva su come fosse totale l’abbandono di Isabela, a quanta emozione gli dava ogni volta il suo calore. Avrebbe dovuto provare struggimento, la sensazione di non darle abbastanza. Ma sentiva anche che in lei non c’era ciò che comunemente si definisce amore, c’era solo un puro istinto. Isabela non aveva mai parlato d’amore o di sentimenti e ciò lo tranquillizzava. Così come lo inquietava. Come tutto ciò che gli era dato senza un perché, il tramonto sulle montagne, il buio che si stendeva sull’ immensa pianura, i suoni portati dal vento.

Xavier era supino sul letto, le mani dietro la nuca; Isabela, prona, aveva appoggiato un braccio sul suo petto e lo guardava sorridente:

“A cosa pensi Xavier? O sei triste, o hai qualche nostalgia…”

“Nostalgia … forse. Sai, quando hai un oceano intero fra te e la tua casa è normale provare un senso di smarrimento. Penso alla città, al traffico, alle luci, alle voci concitate, tutte cose che non sopporto beninteso, ma ci penso, è inevitabile …qui è tutto così diverso, così calmo, così…irreale…”

(Pensava ai suoi amici, pensava a Nora, soprattutto… perché era andato via da lei, così lontano? Perché l’aveva abbandonata per venire fin lì? Voleva rivederla… oppure, nel frattempo, anche solo sentirla, parlarle, rassicurarla…ma lì non c’erano neanche i telefoni…)

“Cosa è irreale Xavier?” gli aveva risposto Isabela. “Questo è il reale, irreale è quello che non c’è . Questa casa è reale, questo letto, tu che fai all’amore con me è reale… la vita è questa, non la confusione che vaga nella tua testa…”

Xavier, per un attimo, chissà perché aveva pensato a quel camion abbandonato visto qualche giorno prima. Un camion ormai arrugginito, abbandonato nel deserto dell’altopiano. Lo immaginava avvolto dal manto della notte, diventato forse la tana di una coppia di volpi, due volpi strette l’una all’altra per scaldarsi. Un camion arrugginito e cigolante per il vento. In mezzo al nulla. Che domande potevano porsi quelle volpi nel loro dolce far niente, nel buio della loro tana di fortuna? Perché lui e Isabela non potevano essere come le due volpi? Forse quello volevano suggerirgli le parole di Isabela?

Xavier guardava verso il soffitto e pensava : ora sposto lo sguardo, fisso Isabela e magari mi trovo davanti gli occhi di una volpe. Lei era sempre appoggiata sul suo petto, ma ora aveva chiuso gli occhi e adagiato la testa, canticchiando sommessamente una canzone o una nenia popolare che Xavier non riusciva a decifrare.

Vicino a Isabela non provava disagio, non poteva dare credito al sospetto che le nascondesse qualcosa. Pensava che con lei avrebbe potuto aprirsi, confidarle tutto ciò che lo inquietava. Ma di Nora no, di Nora non osava certo parlarle.

Ora Isabela si era sollevata dal corpo di lui e si era sdraiata a sua volta supina, come per addormentarsi .

Lui si era girato su un fianco, dandole le spalle. Nel buio quasi totale della stanza percepiva il suo respiro leggero, mentre da fuori veniva il cigolio sommesso dell’altalena, mossa dal vento. Gli piaceva quel cigolio, non lo infastidiva, anche fosse durato tutta la notte.

(Quando aveva visto quel camion abbandonato e dove? Percorrendo una strada, su una corriera, su un altro camion, o camminando col suo zaino in spalla? Allora da qualche parte c’era una strada, c’era una direzione, c’era un senso…)

“C’è un’altra cosa che non capisco Isabela.”

Lei in quel momento aveva inspirato profondamente, non gli aveva detto nulla, ma il suo respiro tornato regolare sembrava un paziente invito a continuare, come di una madre verso la timida curiosità di un bambino.

(E se c’era una strada, una direzione, allora c’era una sequenza temporale… una causa ed effetto… una concatenazione… un suo “partire e arrivare lì”?)

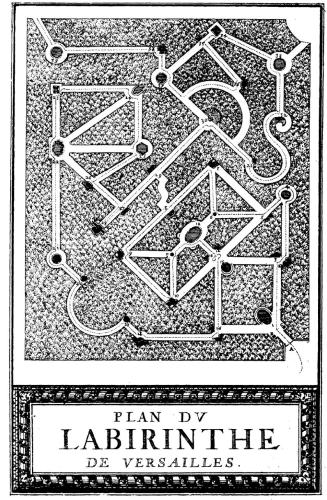

“C’è una cosa che non capisco. Riguarda il vecchio indiano… Tolhuin hai detto che si chiama…Oggi non era la prima volta che lo incontravo. E’ sempre seduto su un masso, non sempre nello stesso luogo, ma quando lo incontro lui è sempre seduto, come se mi aspettasse e quando gli passo vicino mi invita a fermarmi e si mette a parlare con me. Sempre con la sua grande cortesia, una persona mite ma al tempo stesso capace di incutere rispetto con il suo carisma… Ecco, dicevo, lui ogni volta mi ha parlato a lungo, ed io ricordo che dovevo essere davvero interessato a ciò che mi diceva, mi sedevo accanto a lui e mi sentivo non soltanto rapito dai suoi discorsi, ma alla fine me ne andavo con in più un grande senso di benessere e di quiete. A mia volta gli facevo delle domande e lui rispondeva . Ora… Isabela, il problema è: che cosa mi diceva? Sai, per quanto cerchi di sforzarmi non riesco a ricordarmi nulla di ciò che mi ha detto, nulla Isabela, neanche una parola, come chi è sicuro di aver fatto un sogno complesso e pieno di eventi strani ma non ne ricorda neanche un’ immagine … Di cosa parla il vecchio indiano, Isabela?”

Isabela aveva sospirato un po’, Xavier continuava a darle le spalle ma si era figurato che in quel sospiro ci fosse un mezzo sorriso, come se lei fosse divertita da una domanda che si aspettava.

Poi, seria, “ Tolhuin…” gli aveva detto, “Tolhuin parla di … uhmm…parla di alberi neri contorti” e qui si era messa quasi a scandire le parole. “Parla di acquitrini gelati, di ossa bianche che affiorano… parla di altalene che cigolano nel vento… di questo parla il vecchio…”

“E’ molto poetico… e sicuramente è in parte come dici tu, ma non ne sono convinto sai, Isabela, credo che invece mi dicesse cose molto importanti, ma molto importanti per me, benché lui non mi conosca. Io credo che lui abbia dato tante risposte alle mie domande, ma forse sono come le parole di uno stregone, sul momento sono convinto di seguirlo ma in realtà non ho ancora gli strumenti per capire davvero cosa mi suggerisce. Sì, perché sono sicuro che lui mi da’ dei suggerimenti. Ma è come… non so, buffo a dirsi, è come se, mentre parla, le parole escano davvero come qualcosa di fisico dalla sua bocca e galleggino nell’aria sopra di lui, ma alla rinfusa, mescolandosi le une con le altre. Io alzo gli occhi e guardo quelle parole e annuisco, ma in realtà non le capisco veramente… forse non dovrei farmi distrarre da questa illusione visiva che lui crea e concentrarmi solo su ciò che sento. Forse dovrei fare così.”

“Forse… Xavier, tu insisti e vedrai che un giorno riuscirai a memorizzare quello che dice il vecchio…ma ora, ad esempio, facci caso: lo senti il cigolio dell’altalena? Tu credi che non ti dica niente, ma ti parla e anche senza volerlo, anche senza che ti sforzi, capisci e interiorizzi gran parte di quello che ti dice. Anche questo semplice suono che si ripete sempre uguale, o con qualche variazione, come una litania… ti sta raccontando tante cose… tante cose piene di significati… è come te in questo momento… è la voce di mille persone, è una sequela di domande che cercano una risposta e qual è il momento migliore se non la quiete della notte? In ogni lamento di quell’altalena ho già sentito tantissime domande, e poiché l’altalena è un attrezzo per bambini molte delle cose che dice sono proprio buffe, come le domande di un bambino e mi hanno fatto sorridere…credimi Xavier, non ti sto prendendo in giro…”

“Sei una maga anche tu Isabela? Come il vecchio indiano?”

“Chissà, del resto anch’io, sai, devo avere almeno un quarto di sangue indiano.”

Poi erano rimasti in silenzio. Tra un cigolio e l’altro dell’altalena a Xavier era parso di sentire il frinire delle cicale.. ma no, gli era solo sembrato: lì non c’erano cicale. Questo pensiero lo aveva pervaso ancora un po’ di un senso di tristezza, come un ricordo lontano che non riusciva a focalizzare, ma era anche molto stanco e aveva finito con l’addormentarsi .

Al mattino, appena la luce del sole aveva cominciato ad invadere la stanza, si era girato verso Isabela, ma lei non c’era più, era già uscita, con la sua solita delicatezza, senza svegliarlo.

Era rimasto solo un profumo di fiori.

Era già successo le altre volte che aveva dormito con lui: prima dell’alba (o nel cuore della notte, chissà) lei si era dileguata senza far rumore. Dove andava? Andava a fare una delle sue misteriose passeggiate, o tornava a casa sua ? Già, a casa sua: ma dove abitava Isabela? Xavier non glie lo aveva mai chiesto.

Era rimasto ancora un po’ a letto, ripensando al sogno che aveva fatto: aveva sognato di camminare, di intraprendere una passeggiata impegnativa, un vero e proprio trekking in montagna, si sentiva nel pieno delle forze ma nonostante ciò non riusciva a coordinare i movimenti, ogni passo richiedeva un grande sforzo come se ogni volta il suo cervello dovesse spiegare alle gambe come dovevano muoversi. Di conseguenza tutto ciò avveniva con una grande lentezza, come se stesse camminando sott’acqua o sul suolo lunare, o in un luogo privo di gravità. Nel sogno provava rabbia, che diamine, perché tanta fatica per fare qualcosa di così semplice come camminare! Allora cercava disperatamente di forzare l’andatura e cercava di correre ma il risultato era ugualmente sconfortante, era come una corsa al rallentatore!

Poi si era scrollato dal torpore del dormiveglia, deciso a darsi una rinfrescata con l’acqua, mangiare qualcosa, preparare lo zaino ed uscire per una passeggiata. Si era proposto di ripetere il cammino del giorno precedente, ma di raggiungere il lago e, se il tempo lo permetteva, spingersi anche oltre, su verso le cime.

Così era partito con passo spedito, voltandosi ogni tanto indietro per vedere la sua casa, sempre più lontana, come per sincerarsi che fosse sempre lì, al suo posto. Per vincere il senso di solitudine si inventava semplici giochi mentali basati sui punti di riferimento visivi, oppure contava i passi o immaginava di parlare con Isabela o col vecchio indiano. Al di sotto, come un quieto oceano sotterraneo, c’erano presenze più o meno nitide e tra queste Nora. Per il momento lasciava che queste presenze rimanessero in una situazione di stand by, le controllava da lontano, le accarezzava appena con delicatezza, non voleva lasciarsele sfuggire ma, per il momento, nemmeno farle affiorare.

Camminava ormai da un’oretta e non aveva incontrato anima viva. Soltanto un branco di guanachi aveva fatto un’apparizione fugace, di pochi secondi. Spuntati dal nulla avevano risalito con un trapestio di zoccoli in corsa un declivio a un centinaio di metri da lui, lasciando una scia di polvere. Poi una folata di vento l’aveva dispersa. Ogni tanto la sua attenzione era attratta da voli sporadici e circolari di grandi uccelli da preda contro la luce del sole. Erano condor? – si chiese.

(Vedono lontano… pensava, forse vedono il vecchio indiano seduto che lo aspetta, forse il vecchio indiano vede con gli occhi del condor. Vedono un camion abbandonato nel deserto sferzato dal vento, vedono Isabela quando lui non può vederla nelle sue misteriose assenze, Isabela alza gli occhi al cielo, vede i condor che vedono Xavier).

Aveva raggiunto il lago finalmente, un lago blu cobalto nell’anfiteatro solenne delle cime innevate.

Non si era fermato più di tanto, aveva trovato finalmente un sentiero ben tracciato e aveva deciso di seguirlo. La presenza di un sentiero gli infondeva sicurezza, era un indizio di presenza umana.

A un certo punto, dopo che il sentiero che costeggiava il lago aveva ripreso a salire, aveva visto più in alto la figura di un uomo . Era un fatto talmente raro da quando lui era lì che ebbe un sussulto. (“da quando” lui era lì? quando sapeva ancora di mete e di strade e di tappe e di destinazioni ?)

L’uomo lo precedeva di qualche centinaio di metri, andava nella sua stessa direzione lungo il sentiero. A tratti spariva dietro una curva o una roccia o un avvallamento assecondato dal sentiero, ma poi ricompariva. Impossibile per Xavier perderlo di vista, facevano la stessa strada. Decise di affrettare il passo, di raggiungerlo, ma non era semplice perché anche quell’uomo camminava spedito.

Forzando l’andatura era comunque riuscito ad accorciare di molto le distanze e ora ne scorgeva distintamente la figura e grande fu la sorpresa quando gli parve di riconoscere in lui Florian, suo amico da tanti anni.

“Florian – pensava quasi ad alta voce – ma è davvero lui?” Cominciava ad ansimare ma nonostante ciò allungò ancora il passo, facendo una ventina di metri in salita quasi correndo. Quando rialzò gli occhi vide il volto dell’uomo di profilo, e lì ebbe la quasi totale certezza che proprio di Florian si trattasse.

Ora l’uomo aveva raggiunto un tratto pianeggiante che conduceva visibilmente verso un rifugio. Xavier sperò che si fermasse lì per una sosta, così non avrebbe più dovuto correre per raggiungerlo.

Poco dopo infatti l’uomo aveva raggiunto la costruzione in legno ed era entrato . Xavier rallentò il passo, tanto ormai non poteva più sfuggirgli, anzi ad un certo punto si fermò per valutare la situazione. Entrare subito dopo di lui… chiamarlo a gran voce… come se lo stesse inseguendo, no… differire il suo arrivo di cinque o sei minuti, questo aveva deciso di fare.

Così riprese a camminare adagio, ciondolando un po’ e guardandosi intorno, senza tuttavia perdere d’occhio l’ingresso del rifugio . Era una costruzione più piccola di quello che gli era sembrato o che si aspettava ma aveva un aspetto dignitoso e curato. Una seconda serie di finestrelle sotto il soffitto di pietra gli suggerì che doveva esserci anche un primo piano con delle stanze per dormire.

Finalmente anche lui fece il suo ingresso, certamente pervaso dall’emozione ma senza volerlo far vedere. Vide per prima cosa il gestore che, in piedi dietro il bancone, stava strofinando un bicchiere con uno straccio pulito, e si salutarono con un cenno cordiale. Poi si guardò intorno, lo colpì in un angolo in penombra la sagoma fulva di un puma impagliato. Sulla destra c’era un tavolo e lì vide il supposto Florian, ancora di spalle tuttavia. Era seduto e sembrava intento a consumare un pasto che presumibilmente aveva appena ordinato. L’oste, dopo aver guardato Xavier, sollevò il bicchiere davanti agli occhi, come per controllarne la brillantezza. Questo gesto parve buffo a Xavier, per lo meno in quel contesto decisamente rustico.

Poi, proprio mentre stava avvicinandosi all’uomo seduto, questo si era finalmente voltato verso di lui, rivelandosi essere davvero Florian, il suo amico.

“Xavier” aveva detto, con un tono di semplice constatazione, senza far trasparire emozioni.

“Florian….ti avevo riconosciuto salendo per il sentiero e ti ho seguito fin qui…come mai anche tu da queste parti?”

“Siediti Xavier, mangia qualcosa anche tu.”

Era sempre il bel volto affilato di Florian, un po’ indurito forse dalla barba scura che si era fatto crescere, dal colorito abbronzato, con qualche ruga di espressione in più. Sembrava un vero montanaro. Xavier era così stupito dell’incontro che rispose quasi con dei balbettii.

“No… ho già mangiato prima, qualcosa, lungo il cammino, forse mi prenderò da bere… forse..”

“Tutto bene Xavier? Ti vedo un po’ stanco…. o un po’ assente, decidi tu…”

“Assente? No… solo stupito… di incontrarti… proprio qui… ti vedo in forma, davvero… e tu, come mi trovi?”

“Te l’ho detto, sei sempre tu, ti ho ben riconosciuto subito, ma mi sembri strano . Tutto qui.”

“Tutto qui…già, capisco. E, dimmi, dove sei di stanza?”

“A El Chalten ovviamente, non ci sono molti altri villaggi nel raggio di chilometri…”

Xavier aveva leggermente sorriso, distogliendo per un attimo lo sguardo: “El Chalten certo, perché non ci avevo ancora pensato, siamo ad El Chalten… Lo dicevo, questi paraggi mi ricordavano qualcosa… e dimmi Florian, saresti in grado di darmi altre risposte? Perché, vedi, forse non ti ho incontrato per caso.”

“Mmmh… risposte, Xavier?” aveva detto Florian inarcando le sopracciglia e fissandolo negli occhi. “Se mi fai domande….io ti rispondo . Però scusami adesso, non per sembrare scortese ma, abbi pazienza, almeno finché non finisco la mia zuppa, finché è calda… mi capisci?”

“Certo che ti capisco Florian, non sono mica stupido… finisci in pace la tua zuppa…Cavoli? Fagioli? O cosa?”

“Dunque, direi entrambe le cose, più qualcos’altro, c’è anche della carne, montone credo, o agnello, è molto sostanziosa…Già, molto sostanziosa!”

Florian aveva ripreso a mangiare di gusto poi, forse infastidito dal sentirsi addosso lo sguardo indagatore di Xavier, aveva ripreso a parlare:

“Comunque: dico… venendo al sodo, Xavier, cosa vuoi fare? Io sto andando su in vetta, vuoi venire con me?” Florian aveva formulato l’ultima domanda quasi con un sorriso di sfida.

“Verso la vetta? Adesso? Ma hai visto che è completamente nascosta dalle nuvole? No Florian, non mi interessa, forse mi sarebbe interessato un tempo, ora non più.”

“Xavier, che diamine!” aveva esclamato Florian, allargando le braccia. “Si va su, passo dopo passo, appiglio dopo appiglio, non ti ricordi? Uff, ti facevo più coraggioso!… ah ah ah!”

Xavier aveva abbassato gli occhi e si era appoggiato con una spalla alla parete: “Coraggioso… ma cosa c’entra Florian… è una parola che non ha nessun significato per me. Ci siamo incontrati, dopo non so quanto tempo, avrei voluto semplicemente stare qui a parlare con te… a… ho un sacco di cose da chiedere, ci sono cose che vorrei capire… la vita, Florian, mi interessa la vita e tu mi parli della tua dannatissima montagna!”

“Ma cos’hai Xavier…” e intanto aveva cominciato a scuotere il capo con un ghigno canzonatorio, ma senza più guardarlo in faccia. “Prima mi hai chiesto cosa faccio io da queste parti, quando sei proprio tu a non sapere cosa ci fai! Mi sembri un fantasma, un fantasma che ha perso la memoria. Ma chi è che ti ha ridotto così? Ah, ho capito…” e qui aveva di nuovo girato lo sguardo verso di lui. “Forse la tua amica Isabela?”

“Isabela…” Xavier era visibilmente trasalito. “Come sai di lei, la conosci, e cosa sai di lei?”

“Oh… cosa so… sei tu che la conosci … bé, so che è proprio il tipo per te, ecco cosa so, la classica donna materna adatta a consolare chi spende la vita a farsi domande inutili, Xavier! Di cosa parlate tu e la tua bella, Xavier? Dei fiorellini del bosco? Della forma delle nuvole? Delle frasi portate dal vento ?”

Xavier aveva abbassato la testa, scuotendola leggermente, ma l’ultima cosa che avrebbe voluto era di mostrarsi mortificato di fronte alle stupide esternazioni dell’amico. Così si era alzato bruscamente, facendo quasi cadere la sedia ed era andato a sedersi dall’altro capo della sala, lasciando che Florian gli desse le spalle.

“Ok Florian, ok…finisci il tuo piatto e poi vai dove ti pare, tempo perso parlare con te…”

Seduto in fondo alla sala aveva per un po’ guardato la schiena dell’amico, che imperturbabilmente aveva ripreso a sorbire la sua zuppa e a bere il suo vino, poi aveva rivolto gli occhi all’unico testimone, peraltro molto discreto, della loro conversazione, l’oste, che, in piedi dietro il bancone con aria noncurante continuava a strofinare i bicchieri con una dedizione fin esagerata: che bisogno c’era – pensava Xavier stizzito – di far brillare i bicchieri come cristalli in un misero bivacco di montagna… per berci lo champagne?

“Mi porta un’acquavite, per favore?” gli aveva chiesto poi.

“Senz’altro signore… è sicuro che non vuole mangiare qualcosa?” aveva un accento strano, poteva essere un russo, o un polacco..

“Grazie… voglio solo un ‘acquavite.”

Mentre beveva aveva notato, a destra della credenza dei liquori, un telefono, un vecchio telefono a muro. Grazie a Dio, un telefono: era il primo che vedeva da quando era in quei paraggi, avrebbe voluto prendere in mano la cornetta, comporre il prefisso internazionale e poi subito il numero di Nora: sentire prima un lungo silenzio, poi un sibilo, e poi finalmente, da migliaia di chilometri di distanza, il flebile segnale di libero, una breve attesa con il cuore che batteva forte e infine il ricevitore che viene alzato, oh incredibile magia del telefono e la sua voce, la voce di Nora. Come stai Nora, sono qui, sono a El Chalten, è vero sono tanto lontano, non so neanch’io perché, ma so che torno presto Nora,è questione di giorni… Ma come poteva? Anche se Florian se ne fosse andato, c’era sempre l’oste che avrebbe ascoltato la sua conversazione. Con quel suo aspetto sornione non era il tipo che si sarebbe allontanato con una scusa qualunque per lasciarlo parlare a proprio agio. No, doveva aspettare, sarebbe ridisceso lungo il sentiero, il sentiero che lo avrebbe portato a El Chalten e lì sì, avrebbe trovato un telefono come si deve, in un luogo appartato o in una cabina, in un contesto più adatto al suo bisogno di privacy.

L’acquavite, quella ci voleva proprio, qualcosa che gli desse una scrollata, che gli permettesse di levarsi dalla testa senza rimpianti la delusione dell’incontro con Florian. Si era bevuto il bicchiere d’un fiato, era buona, era fuoco allo stato puro, ne aveva chiesta un’altra. Intanto Florian si era alzato, aveva pagato e mormorato qualcosa all’oste, poi si era messo su il giaccone e lo zaino sulle spalle e, avviandosi verso l’uscita non aveva potuto fare a meno di trovarsi ancora faccia a faccia con Xavier, il “vecchio amico” Xavier.

Che strana faccia gli aveva fatto: in piedi, già prossimo alla porta, si era fermato, aveva guardato in viso Xavier, ma non aveva più quell’espressione di sufficienza. Il suo sguardo era sempre duro, freddo, come dal momento in cui si erano incontrati, ma adesso sembrava voler far trasparire qualcosa di più complesso, qualcosa che veniva da lontano nel tempo, forse non uno sguardo di intesa, no quello era troppo, ma quanto meno di velata “complicità”. Un ‘allusione ad un passato che poteva ritornare o finire per sempre.

“Hai del tabacco con te?” gli aveva chiesto.

“No” era stata la risposta secca di Xavier. (Stronzo, tutto qui il tuo commiato? – aveva pensato. Ma poi aveva avuto come un flash di un istante – forse non mi ha chiesto se ho del tabacco, forse io ho inteso così ma la sua domanda era diversa, neri alberi contorti, forse… o il volo del condor, o Isabela…).

Poi Florian aveva aperto la porta facendo entrare per una manciata di secondi una folata di vento gelido: “Ahh Xavier, Xavier….” e se ne era andato.

Doveva essere cambiato il tempo, quella folata era davvero fredda.

L’acquavite alternava lungo la sua spina dorsale vampate di fuoco a fredde lame di coltelli.

(Aveva improvvisamente aperto le ali, divorato in volo chilometri di spazio fino alla sua casa, aveva aperto la porta, vi aveva sorpreso Isabela intenta a rammendargli la giacca, Isabela si era voltata di scatto, il suo volto era il muso di una volpe, occhi neri appuntiti come spilli…)

Aveva aspettato ancora dieci minuti, il tempo che Florian facesse un po’ di strada, poi si era alzato anche lui e si era congedato dall’oste ringraziandolo ed elogiando la sua acquavite.

Uscito dal rifugio aveva percepito subito che la temperatura si era notevolmente abbassata. Su, verso la cima, nuvole sempre più minacciose. Là in mezzo Florian, pensava. Aveva provato a cercarlo con lo sguardo per almeno cinque minuti, ma non lo si vedeva. Era ora di scendere, voleva seguire il sentiero fino in fondo, il sentiero che lo avrebbe portato al paese.

Poco dopo aveva già raggiunto il lago, se avesse svoltato a destra si sarebbe diretto verso la sua casa, seguendo il tracciato avrebbe dovuto arrivare ad El Chalten. Già: El Chalten, com’è che non gli era venuto in mente?

Era ancora scosso dall’incontro avuto con Florian, per fortuna anche quella sera avrebbe potuto trovare il conforto di Isabela e chissà, magari lungo la discesa si sarebbe imbattuto ancora una volta nel vecchio indiano. Aveva davvero tanta voglia di incontrarlo. Avrebbe voluto abbracciarlo, esternargli il suo bisogno di aiuto. Gli era anzi venuta un’idea. Per non correre nuovamente il rischio che le parole del vecchio venissero subito cancellate dalla sua mente, aveva pensato che avrebbe dovuto scrivere, prendere appunti mentre Tolhuin gli parlava. Il vecchio sicuramente glie lo avrebbe permesso o comunque nemmeno ci avrebbe fatto caso. Poteva sembrare una semplice stravaganza, non certo una mancanza di rispetto. Così si era fermato, si era tolto lo zaino e aveva cominciato a rovistare al suo interno alla ricerca di una penna e di un semplice foglio di carta. C’era un coltello, la borraccia, un cappello da pescatore, delle monete e… sì, c’era anche un foglio di carta, un unico foglietto mezzo accartocciato. Da dove veniva quel foglietto? Era scritto con una grafia nervosa e minuta, sembrava strappato da un agenda o da una moleskine. Un unico foglio strappato… e il resto del quadernetto… dov’era? Si era seduto ed aveva cominciato a guardarlo incuriosito. Sembrava facesse parte di un diario perché in alto sulla pagina c’era una data. La calligrafia era la sua, la riconosceva, anche se era il modo di scrivere che usava tanti anni prima. Era senz’altro la sua mano. Si mise a leggere, molte parti erano scarabocchiate ma tutto era perfettamente comprensibile:

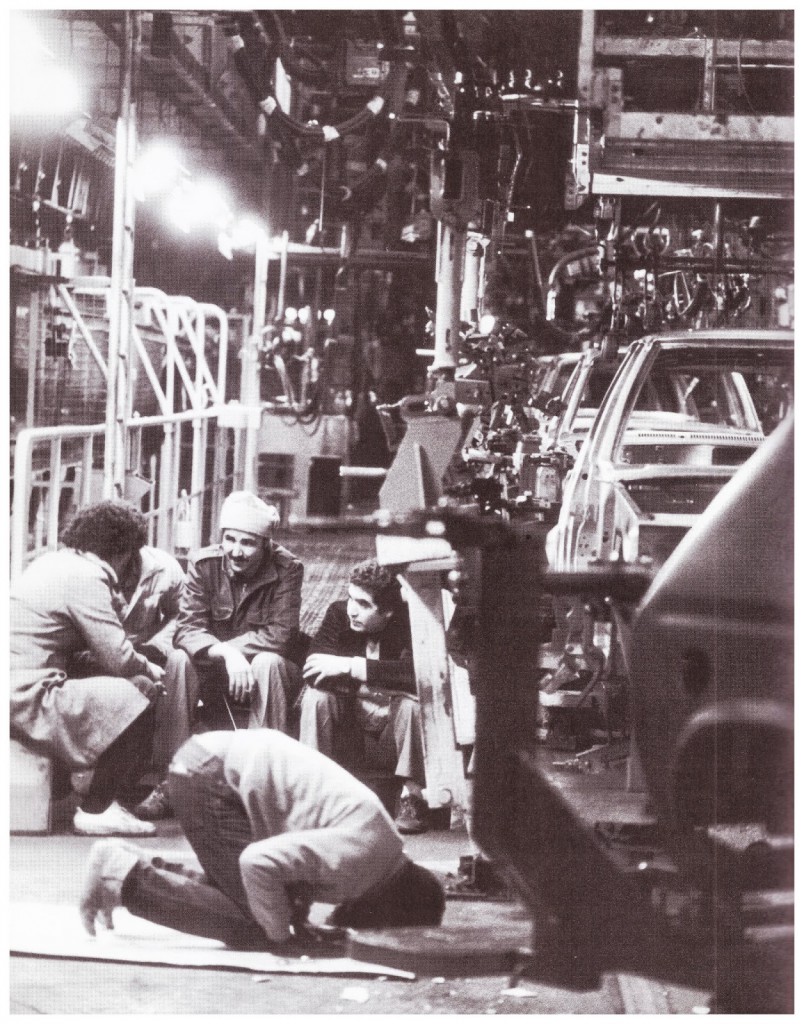

15/1

Prima giornata piena trascorsa a El Chalten. Tempo splendido, quasi caldo. Fatto una bella passeggiata fino al lago. Saliti a coppie, Florian e Alice davanti, io e Nora un po’ più indietro. Chiacchierato con Nora….mi ha confidato una cosa che non mi aveva mai detto, che lei e Florian anni prima avevano avuto una mezza storia insieme.. niente di male, ho commentato, si conoscono da prima che arrivassi io…Credo che me lo abbia raccontato perché tanto ormai il nostro rapporto è ben consolidato, e anche Florian e Alice sembrano ben affiatati e felici insieme.

Arrivati al lago. Maestosa vista sulle montagne. Nora e Alice si son fermate lì, io e Florian abbiamo continuato fino ad un rifugio. Lì abbiamo mangiato un’ottima zuppa di carne e verdure. Florian lunatico come al solito… in quel paesaggio splendido, degno di ben altre conversazioni, abbiamo finito per litigare per sciocche questioni riguardanti l’itinerario della nostra vacanza… sciocche per me, non per lui… che nervoso… non capisco perché si impunta su qualsiasi cosa come fosse una questione di principio… siamo o non siamo in vacanza? Non so mai se fare il superiore e dargliela vinta o impuntarmi anch’io… Comunque niente di che, siamo scesi giù un po’ rabbuiati, mia unica preoccupazione che Nora non interpretasse nostre facce scure come derivante dalla confidenza che mi aveva fatto… quella non c’entrava per niente… nessun problema, poi si è appianato tutto, niente strascichi, niente sospetti, io e Florian di nuovo scherzato e riso insieme… speriamo questo litigio non abbia conseguenze prossimi giorni… francamente avrei…

Lì finiva la pagina.

Xavier aveva riletto la paginetta più di una volta, aveva studiato attentamente anche qualche frase cancellata, ma era cancellata con molta cura. Anche quello era nel suo stile, se qualcosa andava eliminato non ne dovevano rimanere tracce. Nemmeno nella pagina di un diario privato, che nessuno avrebbe potuto leggere all’infuori di lui. Aveva riconosciuto se stesso, la sua scrittura, emozioni che gli appartenevano; gli sfuggivano tuttavia tante altre cose, il contesto, la storia, il prima e il dopo. El Chalten.

E poi c’era il retro. Qualche riga scritta e accuratamente cancellata e poi linee, segni, frecce, strani ideogrammi, greche, ghirigori nervosi e ossessivi. Sembravano i segni lasciati da chi ha una biro e un foglio tra le mani e sta riflettendo o si sta annoiando o aspettando qualcosa. Non era allora questo la vita, annoiarsi e riflettere ed aspettare qualcosa? Meglio allora un’ esistenza senza ricordi, un fluido scorrere, rammendare una giacca, una volta e un ‘altra volta ancora, guardare tramonti sempre uguali e sempre diversi, stare seduto davanti ad Isabela a collegare inutili tessere di un domino, che importava se la notte lei fuggiva per qualche misteriosa spedizione o se il suo volto si fosse di tanto in tanto trasformato in quello di una volpe?

(E se quei ghirigori erano già la trascrizioni delle parole del vecchio indiano? Allora il vecchio raccontava la vita di Xavier, gliela spiegava, quei segni erano gli unici fonemi in grado di renderne il senso profondo…)

Si era rimesso lo zaino in spalla, il foglietto in una tasca dei pantaloni, stretto nel suo pugno, per poterlo estrarre ogni volta che avesse voluto mentre camminava e rileggerlo e rileggerlo ancora e poi ancora.

Così aveva fatto, mentre nuvole sempre più minacciose scendevano dalle montagne. Il vento cominciava a turbinare e un po’ più a valle, sotto un cielo di piombo, si delineavano le case del villaggio.

Faceva decisamente freddo nel momento in cui Xavier si inoltrava tra le prime abitazioni. Case di legno, tetti di pietra, capanni di attrezzi con coperture di lamiera che stridevano al vento. Più avanti gli sembrava di vedere un rozzo campanile ma la visibilità era sempre più scarsa.

Ad un certo punto gli era sembrato, radente alle case, di scorgere una figura di donna con l’inconfondibile incedere di Isabela. Camminava dandogli le spalle davanti a lui di circa un centinaio di metri. Per un attimo aveva pensato di non richiamare la sua attenzione, si sentiva quasi indiscreto all’idea di coglierla alle spalle, quasi l’avesse spiata e seguita. Però era sempre più angosciato e aveva un disperato bisogno di una presenza umana in quel paese che sembrava abbandonato. O tutti erano chiusi nelle loro case a causa del tempo che volgeva al peggio? Doveva piuttosto cercare una locanda che gli avrebbe fornito riparo. Magari avrebbe anche trovato un telefono. Senza neanche rendersene conto aveva cominciato a camminare a strappi, ora lentamente sbirciando tra le imposte delle case, ora guardando all’indietro, incespicando persino, ora facendo piccoli pezzi di corsa. Per pochi secondi aveva svoltato in una strada laterale poi era ritornato sul viale principale e in quell’istante aveva rivisto Isabela, era ancora distante un centinaio di metri ma non gli dava più le spalle, era rivolta verso di lui e lo aveva visto. Stava per chiamarla, quando lei improvvisamente si era girata e si era messa a correre: Isabela lo aveva scorto e stava scappando… come era possibile? Non lo aveva riconosciuto? Allora lui subito a chiamarla a gran voce; lei si era girata un attimo, ma poi di nuovo aveva ripreso a correre fino a scomparire fra le case. Isabela che fuggiva da lui era qualcosa che non poteva concepire, stava respirando affannosamente, voleva gridare, si sentiva davvero perduto. Che lei fuggisse perché lì, in quel luogo, nascondeva qualche terribile segreto? Al di là dei momenti trascorsi insieme, Isabela rimaneva per lui totalmente misteriosa.

Adesso aveva cominciato anche a nevicare e il bianco vortice accecante gli turbinava intorno. Di colpo sentì come se tutto stesse per sprofondare in un enorme baratro buio senza ritorno, sentiva come una rovina incombente.

Forse se invece che dirigersi al paese fosse ritornato a casa sua, come le altre sere, ancora una volta il vento sarebbe calato e le nubi avrebbero assunto i colori del tramonto, Isabela lo avrebbe trovato seduto sulla veranda e avrebbero trascorso ancora una tranquilla notte insieme.

Ma tutto ormai sembrava compromesso per sempre. Pensò a Florian, lassù in mezzo alla tormenta, pensò al vecchio indiano, forse anche lui aveva bisogno di aiuto, pensò anche al gestore del rifugio, lo immaginava ancora imperturbabile a strofinare bicchieri… e poi a Isabela, probabilmente anche Isabela era in pericolo. Ma di tempo per riflettere non ce n’era più. Ora era entrato in quella che sembrava una fatiscente locanda, naturalmente deserta e piena di polvere e sul bancone aveva subito notato un telefono, un vecchio telefono grigio, ah il telefono – pensava – quel cordone ombelicale di migliaia di chilometri che ancora lo legava debolmente al mondo. Tremando aveva alzato la cornetta, “con molta calma – diceva fra se – con molta calma”, non doveva commettere errori; aveva composto il prefisso internazionale, per fortuna lo ricordava bene, poi finalmente il numero di Nora che mai avrebbe dimenticato ed era rimasto in attesa, prima un lungo silenzio, una serie di scatti, impulsi che correvano chissà dove su cavi scossi dal vento, misteriosi allacciamenti nelle tenebre degli abissi, e infine il suono intermittente e un po’ stonato del segnale di libero, finché qualcuno dall’altra parte del mondo aveva alzato il ricevitore…

“Nora, sono io, sono Xavier, sono a El Chalten, Nora, ti ricordi di El Chalten? Non ho tempo di spiegarti, ma volevo dirti che sto tornando Nora, che torno presto… ma perché non parli… Nora… parlami, non mettere giù!”

Ogni tanto la osservo quando non se ne accorge, quando intreccia una collana di margherite, o quando dorme, come ora. Non c’è nulla che mi dia più piacere di quest’angolo di fiume nei pomeriggi d’estate. Alice ha appoggiato la testa sulle mie ginocchia e si è addormentata profondamente, di un sonno compatto, e la fronte si fa a poco a poco madida, nel calore avvolgente.

Ogni tanto la osservo quando non se ne accorge, quando intreccia una collana di margherite, o quando dorme, come ora. Non c’è nulla che mi dia più piacere di quest’angolo di fiume nei pomeriggi d’estate. Alice ha appoggiato la testa sulle mie ginocchia e si è addormentata profondamente, di un sonno compatto, e la fronte si fa a poco a poco madida, nel calore avvolgente.