di Davide Orecchio

I – RICORDARE IL LAVORO

Qualche anno fa. Anzi molti anni fa. Anzi moltissimi. Insomma nel 2003. Mi trovavo in Molise. Nelle campagne di quella regione piccola. A poca distanza da Campobasso. Condotto a borghi terremotati da strade avvolte come cime. Sorvegliato da eserciti di pale eoliche. Spinto verso storie escoriate, crepe sulle mura delle chiese, campanili in frantumi, case butterate; a comunità sfollate e in lutto. Pochi mesi prima, nel sisma del 2002, era crollata persino una scuola. Decine di ragazzi erano morti.

Qualche anno fa. Anzi molti anni fa. Anzi moltissimi.

Non sembrava un’epoca felice. Eppure indossavo le scarpe da ginnastica! E la felpa comoda, ed ero leggero, perché avevo dodici anni di meno. Questo lo penso adesso che sono pesante, che ero leggero. Invece allora non so cosa pensavo. Non so chi pensavo di essere, né quale peso mi attribuissi. Forse non mi attribuivo una consistenza ma un movimento. Non ero mica tanto giovane. Non ero mica tanto vecchio. Però andavo.

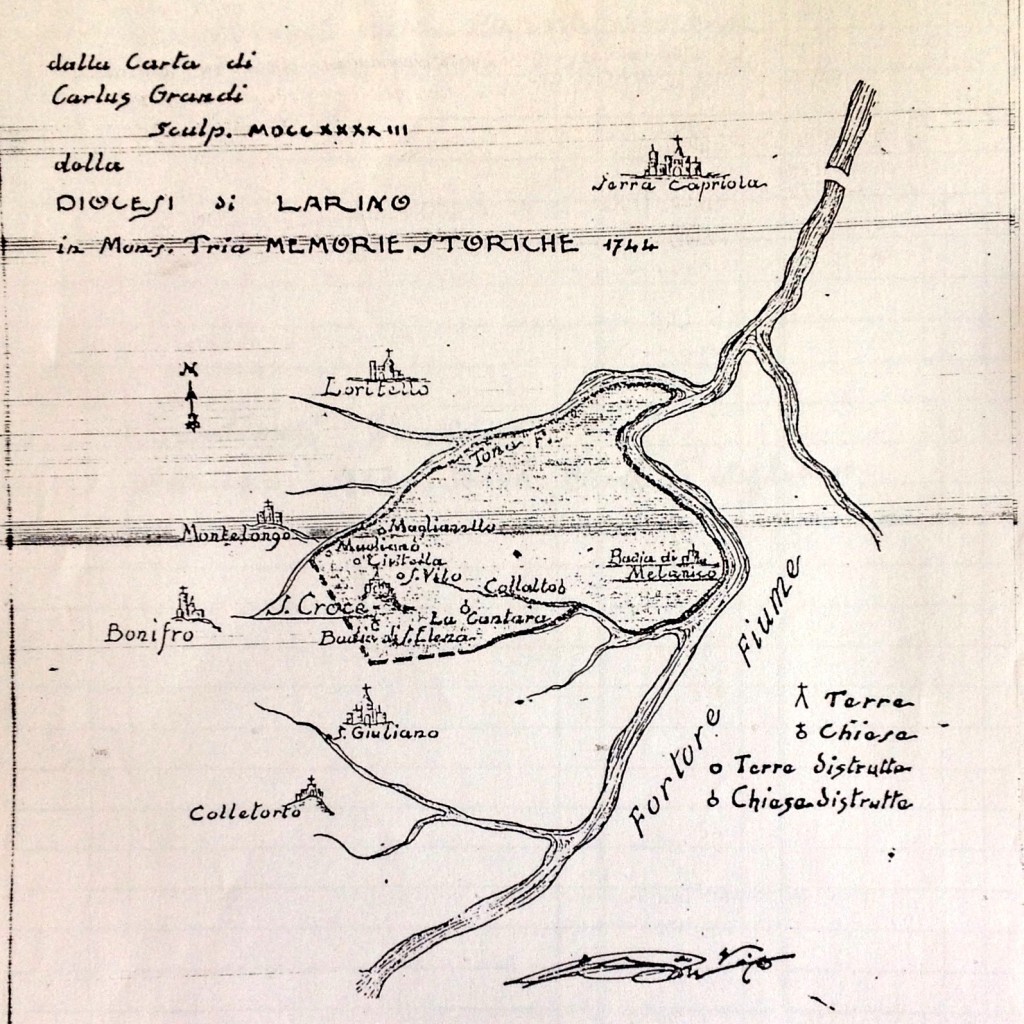

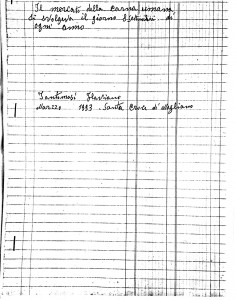

Avevo carta, penne, un registratore. Il sindacato di là mi aveva assegnato l’agiografia di un vecchio dirigente locale, Nicola Crapsi (1899-1965), così amato dalla sua gente da sopravvivere in un quadro: lo espongono come un santo laico ogni Primo di maggio nel corteo che attraversa il suo paese di origine, Santa Croce di Magliano. Lo portavano, lo portano, lo porteranno per sempre lungo le strade del paese, quand’è il Primo maggio.

Che storia incredibile. Nicola Crapsi come un santo! Io poi la sua vita non l’ho scritta proprio come mi avevano chiesto di scriverla. Ma questa è un’altra storia. Qui invece la storia è che quella primavera del moltissimo – dall’odierno me – lontano 2003 incontrai un grappolo accorante, coriaceo, moribondo e vitale di vecchi vecchissimi. Contadini, braccianti, ottuagenari, centenari: i testimoni; custodi di scioperi alla rovescia, occupazioni di feudi e latifondi, scaramucce coi fascisti…

Ometterò nomi e cognomi, con una sola eccezione. Temo che siano tutti morti. Spero di no. Erano malati nelle loro scoppole, sui loro bastoni, tra le flanelle che li coprivano e io ad adorarli, assai conquistato dalla vita, mi deprimevo pure, però, al pensiero che stessero finendo, questi partecipi della legione che mi si mostrava, gli ometti del Novecento, il popolo di ieri.

Il primo che mi parlò, e l’unico che nomino, era stato sindaco di Santa Croce. Aveva 93 anni. Flaviano Iantomasi.

Dai miei appunti di allora:

«È il più vecchio di tutti. Il viso più bello di tutti: radioso, tra le rughe, e gli occhi sempre lucidi (nel senso di coscienti). Mi offre un ovetto di cioccolata e succo di frutta. Sediamo al tavolo. La moglie, minuscola e vestita di nero, circola attorno. Iantomasi mi mostra la sua “biblioteca”. Sale al piano di sopra per prendere il libro di D’Ambrosio. Piange al ricordo del funerale di Crapsi: la donna che venne da Casacalenda per piangere Crapsi».

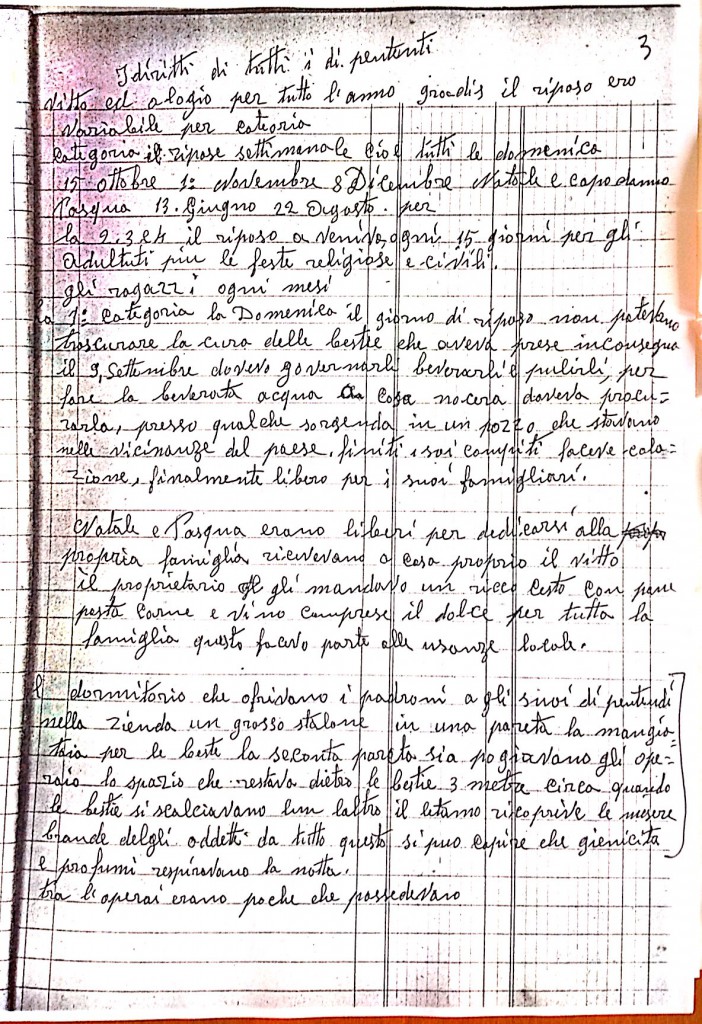

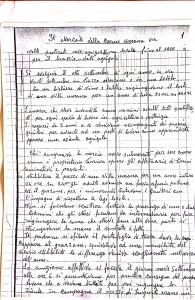

Iantomasi aveva dettato un manoscritto di memorie: Il mercato della carne umana. Ricostruiva la vita bracciantile e i rapporti di forza nella campagna di Santa Croce del primo Novecento. Qui ne allego qualche immagine:

I braccianti: un mercato di carne umana si allestisce a Santa Croce ogni otto di settembre, dove in piazze e «bettole» «tra un bicchiere di vino e l’altro» padroni e chi si offre raggiungono «il costo di una vita per un anno di lavoro». «Lamerce che stava invendita erano uomini adulti tutti qualificati per ogni specie di lavoro in agricoltura e pastorizia» e poi ragazzi dai sette ai sedici, «mercia messa sul mercato» dal prezzo stabilito a strette di mano. «Chi comprava la mercia messa sulmercato per un anno erano i proprietari terriere opure gli affittuarie di terreni seminativi e pascoli. Per stabbilire il prezzo di una vita umana per un anno intero 24 ore su 24 […] avveniva un faccia a faccia […] Non si facevano scritture bastava la presenza di uno o due testimoni […] La sunzione effettiva si faceva il giorno nove settembre alle ore 6 si presentavano per prendere consegna del proprio lavoro che avevano trattati per poi raggiungere la zienta in campagna…»

Ma i diritti erano pochi:

***

Poi Iantomasi mi raccontò del Secondo dopoguerra (questa e altre trascrizioni sono grezze):

D: Mi hanno parlato dei cantieri-scuola. Cos’erano?

Iantomasi: Sempre una cosa che solo i mesi di inverno…

D: Ah, i cantieri-scuola erano una forma di sopravvivenza durante l’inverno!

Iantomasi: Sì.

D: E furono ottenuti dopo gli scioperi alla rovescia?

Iantomasi: Sì. Poi siamo passati a costruire delle strade interpoderali con quel lavoro del cantiere.

D: Cioè tra un podere e l’altro?

Iantomasi: La contrada che aveva una strada di campagna e si cercava di… bianca si faceva allora, con la breccia.

D: Grazie al cantiere-scuola.

Iantomasi: Sì. E proprio in quello di Melanico che è stato portato dal bivio di Piana Moscato fino alla proprietà di Piccirilli, proprietario che non era di Santa Croce ma foggiano.

***

Un’altra testimonianza

X: Sì, sì, figurati. Nel dopoguerra lavoro non ce ne stava, la fame ci stava, gente che aveva mogli e figli e non aveva lavoro, un macello. E dietro le lotte che abbiamo condotto noi, sai quante volte sono venuti a Roma con le corriere? Scioperi per tante cose. Io facevo due corriere per venire a Roma per fare le manifestazioni. Quindi non è che siamo stati fermi qua, siamo stati sempre scioperanti. Di Santa Croce avevano paura. Basta che dicevi Santa Croce e avevano paura.

***

Ancora dai miei appunti:

«V.: Influenzato. Sordo. Seduto al tavolo del tinello. La paura di non comprendere le mie domande. Mi si è avvicinato più volte. Ma le risposte, e i racconti, le rivolgeva al mio accompagnatore, non a me: timido, intimidito. Tocca il registratore (anche altri l’hanno fatto). Vive in un edificio moderno, molto alto, più alto della media a S.Croce. I bambini di là che studiano. La figlia e la moglie insieme a noi nel tinello».

«M.: un viaggio nella deprivazione della vecchiaia. Deprivazione di arti: entrambe le gambe amputate da 15 giorni (diabete, problemi di circolazione). La moglie anche a letto non si può muovere. Ma è lucido. Socialista da sempre, ha una copia dell’Avanti sul tavolo, quella del Primo maggio (30 aprile). Ha preso appunti sul Primo maggio. Mi offre un caffè e parla dei suoi mali».

«C.: il più intelligente e cattivo di tutti. “Non può registrare, deve scrivere”. Ha capito fino in fondo la storia del partito. Divora noccioline mentre racconta. “Faccia altre domande, abbiamo tempo”. “Funziono dall’ombelico in su”: gli hanno messo un bypass all’altezza del bacino».

***

Cosa mi disse M.

M: Io ho sempre un po’ lamentato veramente, anche quando stavo in attività, che di questo benedetto Primo maggio tutto si sa fuorché che cosa rappresenti. Per esempio, se io vado a chiedere a un giovane, i miei nipoti per esempio, figli di mio figlio, ditemi qualcosa del Primo maggio. Nonno, che ne sapete te e il Primo maggio. Non so se ho reso l’idea. E secondo me non va bene perché la storia è storia, la storia deve avere una continuità anche se aggiornata perché certo non possiamo rifarci all’epoca dei martiri di Chicago che hanno creato il Primo maggio, però io credo che parte di quel Primo maggio deve esistere nella continuità della storia. Adesso è proprio completamente dimenticata, non se ne parla più per niente.

D: Ai giovani non interessa?

M: Assolutamente no. Io veramente l’ho sempre lamentato, e io credo che siano inutili le feste e le festarelle. Sì, le feste e le festarelle vanno bene, però fin quando non creiamo sul vero senso della parola un sistema di sicurezza sociale che va, come diceva Pietro Nenni, dalla culla alla tomba, noi non abbiamo risolto i problemi sociali nel nostro paese perché ci troviamo sempre di fronte la disoccupazione, l’occupazione fittizia, il precariato, ma non abbiamo una stabilità…

***

Qualche anno fa. Anzi molti anni fa. Anzi moltissimi.

Il corteo del Primo maggio uscì da Santa Croce e prese la strada per San Giuliano di Puglia: lì, nel baraccamento, dopo la forra, dopo i licustri, dopo la morte di ventisei bambini e una maestra, si tenne il comizio e il pranzo della festa. In un prato conversai con una giovane donna. Parlammo di Roma, dove lei aveva studiato. Parlammo del terremoto. Mi sembrò che il terremoto le avesse lasciato sulla gota un solco simile agli squarci che non riuscivano a deturpare la bellezza di chiese antiche, edifici rustici, municipi. Una ruga che avrebbe voluto essere uno sfregio, e aveva fallito. Quella bella giovane donna mi disse che uno dei ventisei bambini morti era suo figlio.

***

II – TROVARE UN LAVORO

Trovare, offrire, cercare un lavoro. Tutti verbi legati al desiderio. O al bisogno. Ma oggi cosa desideriamo? Di cosa abbiamo bisogno? Quel viaggio molisano nel ricordo del Lavoro, quella rammemorazione del Novecento, fu anche un tour tra assi cartesiani, nello strumentario: conflitto, associazione, partito, sindacato, liderazgo, pensioni, direzione, progresso.

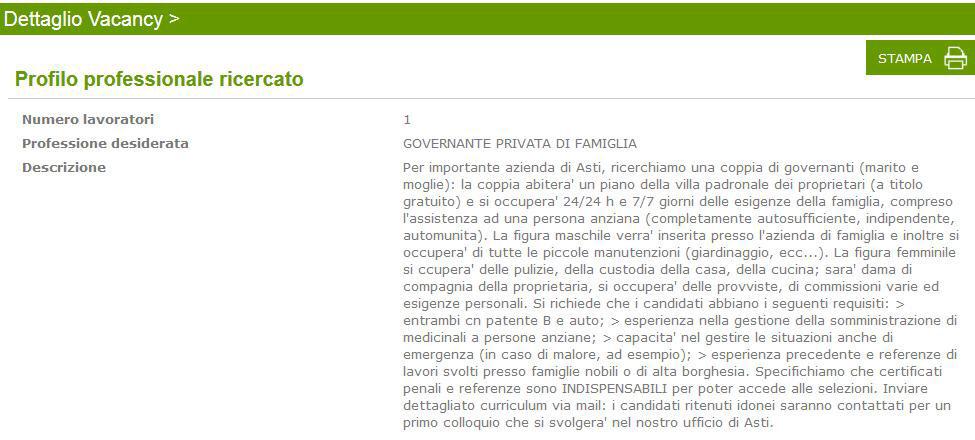

Qui lo strumentario è appassito. Ma davanti non c’è nulla. Oggi in Italia il 40% dei giovani non lavora. E chi lavora, come Giulia (neolaureata al Dams, inserita nel progetto europeo Garanzia Giovani, una sorta di apprendistato e avviamento al mondo del lavoro), è piuttosto una vittima:

«Lavoro 8 ore al giorno – racconta a rassegna.it (qui l’articolo integrale) –, sto in ufficio dalle 9 alle 17, vengo pagata 500 euro al mese. Il pagamento però arriva ogni due mesi. Dicono che il mio è un tirocinio formativo: ma lavoro dalla mattina alla sera, non ho tempo per fare altro. A me sembra un lavoro vero. […] A ottobre ho avuto un colloquio con una cooperativa di Roma che si occupa di turismo. Poi mi hanno richiamato: ‘Ti prendiamo ma devi iscriverti a Garanzia giovani’, hanno detto. Così la Regione Lazio paga 400 euro al mese, l’azienda ci mette 100 euro e ricevo il mio stipendio. […] Lo stipendio ufficialmente viene pagato ogni due mesi dalla Regione, tramite l’Inps. Io lavoro due mesi, finito il bimestre mando per raccomandata alla Regione una serie di documenti, in cui certifico che ho svolto quel monte di ore. Poi aspetto che mi arrivi a casa un assegno postale. Questo ci mette un’altra ventina di giorni. Infine devo andare alle Poste per incassare l’assegno. […] Pago l’abbonamento dell’autobus, mi preparo il pranzo a casa per non comprarlo fuori. Sto spendendo molti più soldi di quando non lavoravo, ne ho di meno visto che non sono passati 80 giorni e ancora non mi hanno pagato. Per ora lavorare è solo un costo».

Questo post esce il Primo maggio. Che non si dovrebbe lavorare. Questo post è a modo suo uno sciopero alla rovescia. E, come tutti gli scioperi, esprime un desiderio: reddito minimo di cittadinanza.

Qualche settimana fa sono tornato nel mio ex liceo, dove c’era da spiegare il “mestiere di scrivere” agli studenti del penultimo anno, quelli che devono orientarsi al “dopo di qui” per l’università. Un’intera mattinata nell’aula magna. Ha parlato una giornalista, e ha spiegato il suo mestiere di scrivere. Poi ha parlato uno sceneggiatore, e ha spiegato il suo mestiere di scrivere: per gli sceneggiatori è un momento buono – ha detto –, si producono molte serie tv, la qualità aumenta, gli investimenti anche.

Quand’è toccato a me, io non sono stato bravo. Cioè, io lo sapevo che non potevo essere bravo. Cioè, io non volevo neppure essere bravo. Insomma, quale mestiere? Le attività degli altri due “docenti” hanno una dimensione economica; la mia no (non abbastanza). Scrivo questo e quest’altro, ho fatto un po’ di questo e un po’ di quest’altro, ma alla fin fine, cari ragazzi, se proprio v’interessa il mio sentiero, la prima cosa da fare è:

TROVARE UN LAVORO

CERCARE UN LAVORO

trovare un Lavoro qualsiasi

sì, Cercare, e troVare, un LaVoRo.

[e se vi dicono che il lavoro non c’è, sputategli nell’occhio]

Mentre parlavo mi deprimevo perché li deprimevo, e scoraggiandoli mi scoraggiavo. Ma vacci tu a raccontare cazzate ai ragazzi di 16 anni. Come fai a raccontare cazzate a uno studente? Bisogna essere proprio cinici, no? Dunque non ero positivo, non ero ottimista. A un certo punto (il più basso) gli ho anche detto che Carver faceva il taglialegna in un posto che si chiama Eureka.

Allora uno studente s’è alzato e m’ha rimproverato:

«Io non capisco. Lei non è stato incoraggiante. Noi abbiamo bisogno di fiducia. Dobbiamo scegliere. Lei non ci dà fiducia».

Aveva individuato l’anello debole. Questo era OK. Questo vuol dire che io ero stato OK. Perché il mio compito era proprio mostrare l’anello debole, cioè io [sic], che ero lì per non diseducare, per non illudere.

A casa mi chiesero: beh, com’è andata?

E io [sic]: ho fatto schifo.

Poi il tempo è passato; e si dimentica.

Fino a oggi.

Oggi m’è arrivata questa notizia: il figlio di una conoscente frequenta il mio ex liceo, e ha raccontato alla madre di aver partecipato con la sua classe a un incontro sul mestiere di scrivere, qualche settimana fa. C’erano uno sceneggiatore, una giornalista e uno scrittore. Sostiene il ragazzo che lo scrittore gli è piaciuto:

«Ci ha detto che dobbiamo trovare un lavoro».

III – UN SOGNO DI PASQUA

Questa notte, dalla quale apro gli occhi, ho sognato che una sedicente regista filmava un documentario sui miei luoghi; mostrava un bosco ripariale lungo l’ansa di un fiume; sabbia, ghiaia e depositi di argilla denunciavano una valle fluviale; un sentiero era contornato da pioppi bianchi, roverelle, cerri, alberi di Giuda dalle fioriture violacee. Lungo il sentiero passa una carrozza. È lentissima e il suo portamento ricorda la discesa del secchio in un pozzo. Dondola in silenzio. Tardi raggiungerà la prossima stazione, dove ci si confronta col dolore. Nelle sue tappe colleziona giorni di pioggia, bare, smacchi, malattie, divorzi, fallimenti. Ha ruote di legno cigolante, solo tre: una davanti e due dietro. Il cocchiere è un manichino nudo nel legno con la testa calva e forata sulla teca e l’onda dei seni visibile. Il cavallo non c’è, le briglie strisciano per terra davanti al cocchio e lo tirano. Mai stato laggiù, dove non c’era nulla di mio. Eppure la regista veniva a incassare. Inviava un contratto sulle cui pagine, molte, leggevo le mie firme, e nel quale m’impegnavo a versare novecentomila euro in mille rate da novecento.

Quel bosco era forse il Novecento?

Chiedo consiglio a mia madre, opportunamente resuscitata per il sogno di Pasqua: «Che faccio? È un furto. Non dovrò mica pagare?». E lei, già arresa: «Paga le prime rate, poi vedremo». «Ma come? Ma cosa dici!» «Devi pagare, Davide, è la tua vita».

Poi il sogno deviò in questioni di rabbia presente, nella veglia della contingenza e la coscienza era uno scivolo, oppure scivolavo verso la coscienza e affiorava una protesta ad alta voce e solo la fata del rispetto notturno, della pastiera infornata, della pioggia sussurrata, del letto incorniciato, del cuscino saldato, della veilleuse fredda, del libro chiuso, dell’acqua immobile, dell’armadio sedato, del bambù assopito, fu in grado di pronunciare le parole giuste per chiudere.

***

IV – LETTERA DI PRESENTAZIONE

Gentile Dottore,

voglia prendere in esame la mia offerta di collaborazione. Come potrà leggere nel curriculum Europass che Le allego, al momento esercito nel settore dei peraccotai. Sì, c’è scritto “peracottaro” (al Settore). Tuttavia l’attività che più amo e so svolgere è vendere il ghiaccio, che smercio in primavera e d’estate. Ma quando viene l’autunno, e poi l’inverno, a nessuno più serve il mio ghiaccio; per questo nei mesi freddi io vendo le pere cotte e le mele. Ad ogni modo col primo caldo o tepore io torno al ghiaccio, che è la mia vera passione; difatti ho condotto per anni un esercizio, anche, di grattacheccaro (veda sempre il curriculum alla pagina due). Ora però – e vengo alla ragione del mio scriverLe – sento crescere in me un desiderio di cambiamento. Lei penserà: «Non è ragionevole! Se ama tanto il ghiaccio, perché cambiare mestiere o anche solo desiderarlo?». Il fatto è che la realtà non solo circonda come una cornice me e Lei, gentile Dottore, ma ci modifica e bagna come un mare forte e profondo; e ne veniamo su umidi, asciutti mai più.

Così mi succede di voler cambiare, seppure io ami il ghiaccio e non odii le pere, gentile Dottore, perché il tempo mio e Suo è di innovazioni e rottamazioni. Mi spinge il vento del modificarsi, più forte di me, con le sue leggi che il Governo impone e le Camere approvano (m’informo anch’io) e che non m’ispirano alcuna fiducia (al contrario, diffidenza e terrore) e assieme m’ipnotizzano e costringono a essere nuovo, forse diverso, meno felice. Ma no, cosa c’entra l’infelicità? Non cancello la riga soprascritta giusto per la schiettezza e sincerità che Le voglio, Dottore; ma io sarò felice, non ho dubbi, e sono ben consapevole d’essere felice di voler cambiare, al di là della legge, non ostanti le norme. Dunque eccomi a Lei col mio desiderio di lasciarmi il ghiaccio alle spalle, e la frutta matura. Spero che Lei saprà cogliere, gentile Dottore, una scintilla delle mie capacità, un piccolo lampo delle possibilità mie nel CV Europass che Le allego.

Con stima e cordialità, e in attesa di un riscontro Suo, La saluto (per questa sera e per sempre).

di Francesca Fiorletta

di Francesca Fiorletta

di Federica D’Amato

di Federica D’Amato

Parafrasando il ogni istante è già memoria di Bergson, oggi ogni istante è già narrazione. Non c’è più bisogno di operazioni transitive e di soggetto e complemento oggetto. L’universo è riflessivo, il presente si racconta da solo trascorrendo. E allora chi racconta il passato? Solo le testimonianze, quelle che ci hanno lasciato i protagonisti, gli ormai pochi soravvissuti, i documenti originali, un vastissimo archivio di fatti, storie ancora poco conosciute, in cui la parola scivolosa e infida della fiction prova a fare un passo indietro, con rispetto.

Parafrasando il ogni istante è già memoria di Bergson, oggi ogni istante è già narrazione. Non c’è più bisogno di operazioni transitive e di soggetto e complemento oggetto. L’universo è riflessivo, il presente si racconta da solo trascorrendo. E allora chi racconta il passato? Solo le testimonianze, quelle che ci hanno lasciato i protagonisti, gli ormai pochi soravvissuti, i documenti originali, un vastissimo archivio di fatti, storie ancora poco conosciute, in cui la parola scivolosa e infida della fiction prova a fare un passo indietro, con rispetto.