di Lorenzo Declich*

Andrò a braccio, cari lettori, interpretando questo mio commentario, a suo tempo promessovi su FB, in ottica “defatigante”.

Sì, perché cercare di capire le cose implica fatica, impegno, concentrazione e io, dopo giorni a cercare di capire cosa è successo a Parigi, sono un po’ stanco.

Spero che la cosa mi aiuti a essere meno velenoso, a far scivolare via le cose con leggerezza, ché di leggerezza in questi casi si ha comunque bisogno.

Bene, on y va.

Piero Ostellino affronta il tema delle reazioni agli attacchi di Parigi nel suo “Il buonismo che ci acceca” dello scorso 15 gennaio 2015.

In questo pezzo vorrebbe spiegarci che “carenze culturali e politiche sono retoriche supplenze di identità ambigue” ma noi, se abbiamo capito ben cosa voglia dire Ostellino con questa frase, finiremo col constatare che purtroppo tali carenze le ha Ostellino stesso, il quale dimostra nel suo argomentare una grave mancanza di basi culturali e identitarie nonostante la sua biografia ci suggerisca l’idea che di tempo per formarsi e qualificarsi ne abbia sempre avuto.

E constateremo, anche, che l’unica retorica in campo è quella dello “scontro di civiltà”. Piero non lo sa, ma dietro di essa ci sono il Grande Nulla e qualche terribile assassino d’Oriente e d’Occidente.

***

Ma andiamo per ordine, primo paragrafo:

Il miserevole spettacolo che l’Italia politica e giornalistica sta dando sulla strage di Parigi e il suo seguito è figlio allo stesso tempo — salvo minoritarie e lodevoli eccezioni — di carenza culturale e di stupidità politica. Entrambe sono la retorica supplenza della nostra identità ambigua e compromissoria. Perciò, in nome della convivenza con l’Islam, auspichiamo di fondare un nuovo Illuminismo, non sapendo palesemente che ce n’è già stato uno sul quale abbiamo fondato la nostra civilisation, mentre sono loro che non lo hanno ancora fatto e che dovrebbero farlo.

“Il buonismo che ci acceca” ci spiega dunque in principio che tutti NOI, visto che abbiamo un’identità ambigua e in definitiva veniamo a patti col Male dimostrando “stupidità politica”, non abbiamo altre armi che l’uso di “una retorica”.

C’è qualche eccezione, è vero. Parliamo di sparuti e lodevolissimi giuliani ferrara. Ma in generale NOI predicheremmo una “convivenza con l’Islam” la qual cosa, qui, è tutta da spiegare.

Il fatto è che noi, e con questo noi includo anche i giuliani ferrara/ostellini, non ci troviamo in un appartamento in compagnia di una religione. Noi viviamo in un mondo globalizzato nel quale vivono 7 miliardi di persone, un buon numero delle quali appartiene a un crogiolo sociale, politico e culturale che trae origine da una delle grandi civiltà (ormai quasi scomparse nei loro contenuti politico-economici) del pianeta, quella islamica.

Meno di un milionesimo di queste persone, Piero, è dedita al terrorismo.

Noi non predichiamo proprio niente. Noi notiamo che il nostro dirimpettaio si chiama Boleslaw o Devilal e prendiamo atto che questo individuo può essere un idiota o un genio, un paternalista o un libertario, un simpaticone o un rompicoglioni. E ci poniamo il problema di vivere le nostre giornate affrontando tutti i problemi o accogliendo tutte le gioie che ciò comporta. Rimboccandoci le maniche, registrando alti e bassi, ma comunque lavorandoci. E, soprattutto senza voler fondare nuovi illuminismi inclusivi – magari in salsa postmoderna – e senza neanche vagamente pensare che questi nostri simili non facciano parte della nostra “civilisation”.

Essi, come noi, sono uno dei tanti esiti di ciò che c’è ora.

Ora, in questa nostra era, la “nostra civilisation” è un racconto messo in bocca a qualche ambiguo e stupido politicante che parla in televisione durante una campagna elettorale.

O che sfila per le strade di Parigi insieme a dittatori liberticidi.

La “nostra civilisation” è anche una serie di contenuti davvero importanti che diversi conflittuali paladini del Bene tendono a dimenticare quando un terrorista ci spara addosso. In nome della Libertà, ci dicono, limiteremo la Libertà. E così via.

Contenuti che – ce lo dimostrano i fatti del 2010-2011 – conoscono bene tutte le persone che, in questo mondo, vogliono avere cittadinanza, giustizia sociale e democrazia.

Persone su cui si sono accaniti tutti i paladini del Bene fino a ieri, persone che oggi Piero contribuisce a cancellare.

Comprese le persone, di tutte le religioni e di tutte le nonreligioni, ammazzate a sangue freddo da tre terroristi.

***

Qualcuno, dice Piero, si è lamentato perché i terroristi non sono stati catturati in fretta. Ma dimentichiamo che non li abbiamo presi subito perché potevano fare affidamento su un mare di collusioni e complicità “con l’islamismo che chiamiamo ostinatamente moderato”

E io, ripassando più volte il susseguirsi degli eventi, non vedo in quale frangente abbiamo costatato che i terroristi si siano appoggiati a questo mare. Erano in fuga, avevano degli amici, si erano organizzati in qualche modo – più o meno bene non so – e sono stati infine ammazzati.

Non riesco a immaginare quanto tempo ci avrebbero messo i poliziotti francesi a stanarli se avessero potuto contare su un mare di silenziosi e collaborativi amici.

Erano una cellula, Piero, una cellula.

Uno dei terroristi è stato individuato perché un uomo che lavorava nel supermarket kasher, di religione musulmana, ha chiamato la polizia.

La guardia del corpo del direttore di Charlie Hebdo, uccisa a sangue freddo in una scena che abbiamo visto migliaia di volte, era musulmana.

***

Ma parliamo di un “islam moderato” che Piero, agitando lo spettro dell’invasione musulmana, afferma essere “profondamente radicato nel continente con l’immigrazione”.

Primo, come dicevo altrove: la moderazione è una categoria del politico, quindi se la riferiamo all’islam diamo per sottinteso che guardiamo a esso solo con la categoria del politico, e ciò a detrimento di tutto il resto (che è gigantesco). Per fare un parallelo i “cristiani moderati” sono tradizionalmente, in Italia, i democristiani, i simpatizzanti e gli attori di un partito politico. Non sono dei fedeli “miti” o “tiepidi”.

Secondo, mando a memoria un dato: in Italia l’unico “Movimento dei musulmani moderati” che sia mai esistito, e ora probabilmente estinto, è nato per fare da sponda ai deliri della destra italiana, non di una sinistra buonista.

Sapete cosa dichiarava Souad Sbai (PDL) nel 2010 in relazione alla politica di Maroni sull’islam in Italia?

Sono felice che il ministro dell’Interno, Roberto Maroni, abbia convocato oggi degli esperti e degli esponenti musulmani al Viminale. Finalmente il ministro e’ riuscito a riunire intorno a se’ dei rappresentanti dell’Islam moderato e sono certa che faranno un buon lavoro.

Senonché in quel comitato vi erano noti islamofobi (Carlo Panella, Andrea Morigi ad es.) ed esponenti di organizzazioni musulmane non rappresentative del panorama italiano, fra cui anche Gamal Bouchaib “presidente della consulta degli stranieri de L’Aquila e membro dell’ associazione dei Musulmani moderati”.

Sì, Ostellino, esiste un islam politico. E’ un grande e per certi versi allarmante fenomeno con cui fare i conti. Ma l’islam politico ha storia, sviluppo, nomi e cognomi, numeri. Invece di chiamare in causa centinaia di milioni di persone, musulmani, che di islam politico non hanno alcuna voglia, faresti bene a leggere qualcosetta, prima di cimentarti sul tema, tu che di tempo ne hai un bel po’, al contrario di noi: le biblioteche sono piene di libri sull’islam politico, anche molto ben fatti, ma sembra proprio che tu voglia rimanere con le tue “carenze culturali” ed evacuare attraverso questo tuo scritto stille di luoghi comuni idioti tratti da una letteratura-spazzatura che ziliardi di scritti e critiche serie, documentate e scientifiche ridicolizzano da ormai almeno 15 anni.

***

Ostellino, insomma, ci dice che siamo ignoranti ma si scaglia contro una cosa che non chiama col suo nome, una cosa che forse neanche concepisce, usando la parola sbagliata – “islam” – una parola che vuol dire “tanta gente” che non c’entra assolutamente niente.

Butta poi nel calderone gli immigrati ignorando – da ignorante – quell’altro grande capitolo che invece andrebbe aperto, quello di un islam economico che lui finge di non accogliere a braccia aperte quando si tratta di fare il pieno di benzina o concludere affari con qualche prezzolato neo-mercante del Golfo (che parli arabo o persiano non importa).

Quell’islam del mercato che salva il benessere di Ostellino attraverso vagonate di investimenti miliardari, sbarchi di fondi sovrani e maree di obbligazioni “islamic compliant” e usa schiavi per costruire i propri grattacieli, e organizza prezzolati meeting su green economy e diritti umani in assenza di democrazia, e infine sfila con tutti i Campioni della Democrazia e della Libertà un giorno a Parigi.

Sì, è colpa degli immigrati, Ostellino.

Ma vai, dai.

***

Arrivato a questo punto nella lettura mi sono chiesto il perché di questa “postura” di Piero.

La risposta è arrivata subito, leggendo il periodo successivo. Lì ho capito il “recinto”, ho capito contro chi – fra noi – il celebre anticomunista del CorSera si scaglia:

è stupefacente che a non capirlo [capire cioè il suo delirio, n.d.a.] sia proprio quella stessa sinistra che, da noi, aveva felicemente contribuito a isolare il terrorismo delle Brigate rosse prendendo realisticamente atto che esso navigava nel mare delle complicità antiliberali e anticapitalistiche generate dal «lessico familiare» comunista.

Persone ree, insieme ad altre (poche e indeterminate), di non aver capito che “l’Islamismo è ancora immerso nel Medioevo ed è soprattutto incapace di uscirne”.

***

Ecco. Sul medioevo chiedo venia, caro lettore, puoi leggere questo (che appunto, fa parte del mondo delle cose che stancano ma sono tentativi di capire).

***

Quanto alla sostanza, cioè alla “sinistra inane”, dirò che invece Piero ha fatto un vero guaio.

Non ha calcolato un piccolo dettaglio: le persone contro cui si sono accaniti i “lombrosiani criminali” di cui parla erano, guarda un po’, proprio di sinistra.

Una sinistra libertaria, magari un po’ datata, che ha tutti i limiti che volete ma che possiede una genealogia chiara e definita e che non ha una sola idea in comune con Ostellino e/o altri giuliani ferrara, specialmente nel campo “religioso”, nel quale questi ultimi giocano la partita dell’identità cristiana, ad esclusione – lo concedo – di un generico amore per la libertà di espressione che – posso dire con certezza – appartiene a tutti noi, belli e brutti, ipocriti o non, esclusi i tiranni, laici o religiosi che siano, e i loro lacchè.

***

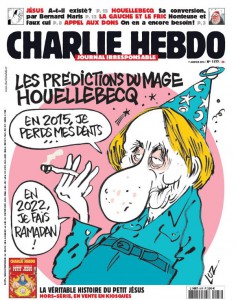

Ma passiamo alla Guerra. Ecco la chiamata alle armi ostelliniana, libera ormai di produrre suoni simili a peti, in una tirata che davvero a questo punto fa molto ridere – proprio perché di lacrime se ne sono versate – contro “i massmedia” (di cui è stato uno dei Padroni), contro il Papabbuono (gli islamofobi gli preferiscono il Ratzinger di Ratisbona), ma anche in favore del Grande Cinema d’autore:

Le patetiche invocazioni al dialogo, alla reciproca comprensione che si elevano da ogni chiacchierata televisiva, da ogni articolo di giornale, sono figlie di un buonismo retorico, politicamente corretto, incapace di guardare alla «realtà effettuale» con onestà intellettuale. Non stiamo dando prova neppure approssimativa di essere gli eredi di Machiavelli, bensì, all’opposto, riveliamo di essere i velleitari nipotini di Brancaleone da Norcia, lo strampalato protagonista di una saga cinematografica.

C’è anche spazio per l’autocommiserazione generica che fa molto M5S: “Non abbiamo perso l’occasione, anche questa volta, di mostrare d’essere un Paese da Terzo Mondo”

***

Il finale continua male, è brutto e ridondante, non mi defatigherei se lo affrontassi nel dettaglio.

Anche qui però spunti divertenti se ne trovano.

Ad esempio questo: “Che piaccia o no al buonismo, siamo diversi” dopo il quale immaginiamo la caramellosa sede del Movimento Buonista Italiano sulla cui porta campeggia lo slogan veltroniano “ma anche”. O questo: “Siamo anche migliori”: una frase invece chiaramente buonista.

In breve finisce così: Ostellino si rende conto che se continua su questa strada finirà per proporre soluzioni tipo Boia di Utoya (77 giovani del partito socialista norvegese massacrati a freddo perché visti come dei “deboli” colpevoli di accettare senza reagire l’invasione musulmana dell’Europa) e quindi tira i remi in barca.

Si dice cristiano e liberale e tollerante nonostante LORO “ci vogliano colonizzare”, in un quadro emergenziale in cui però noi non dimentichiamo. debolucci come siamo, che il vizietto delle colonie in questo mondo ce l’hanno in molti.

Chiude affermando che, non stupidamente, essendo un individuo del genere illuminista, cristiano e liberale, conviverà, purtroppo, con l’islam.

Ovvero dichiara di essere in tutto e per tutto identico ai fantasmatici buonisti addosso a cui ha vomitato senza tregua in maniera così scomposta fin dall’inizio.

Davvero un bella prova, Piero.

* Questo articolo è uscito su Tutto in 30 secondi, il suo stile è conforme al genere “invettiva”, da me usato in quella pubblicazione. Il suo incipit deriva da un’anticipazione pubblicata sulla mia pagina Facebook.

di Francesca Matteoni

di Francesca Matteoni