[Pubblicherò in cinque episodi su NI del materiale legato a un progetto promosso da Guy Bennett, poeta statunitense. Si tratta di un’opera collettiva di poesia generativa che ha coinvolto 60 poeti, artisti e designer per un totale di 140 testi prodotti. Non vi è un’unica lingua di riferimento, anche se la maggioranza dei testi è stata scritta in inglese e in francese. Dopo aver ricevuto tutti i testi, Bennett ha inviato a intervalli regolari di tempo dieci “samplers” a tutti i partecipanti, contenenti ognuno 10 poesie. Infine tutti i testi sono stati raccolti in un catalogo digitale con un’introduzione e un ricco apparato paratestuale. In questo primo episodio presenterò la lettera d’invito che, in quanto partecipante, ho ricevuto da Bennett, con la presentazione generale del progetto. Segue un’intervista al curatore sulla nozione di “poesia generativa” e più in generale sul suo percorso e i legami che intrattiene con l’Italia. E infine la lista delle 99 istruzioni per realizzare una gran quantità di poesie. a. i.]

Poesia secondo istruzioni. A cura di Guy Bennett

Un’opera di poesia generativa (non combinatoria)

Di Guy Bennett

Traduzione di Andrea Inglese

IL PROGETTO

Un’opera di poesia generativa (non combinatoria) che s’ispira alla musica e all’arte della metà del XX secolo basate su istruzioni.

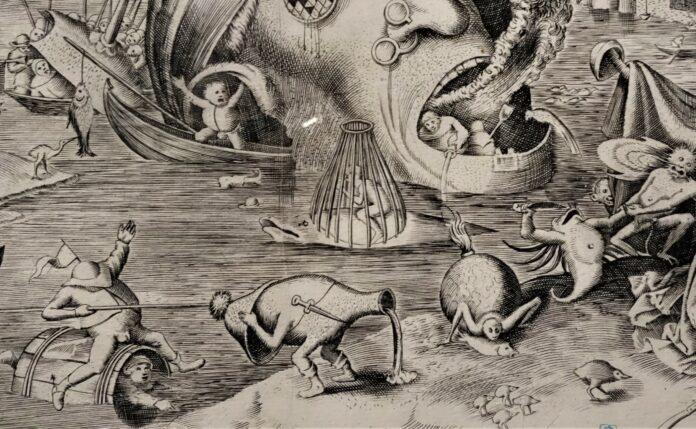

Questo progetto è frutto d’un duplice impulso : da un lato, il desiderio d’immaginare una poesia generativa, il cui contenuto verbale non sarebbe predeterminato dall’autore del progetto, come avviene di solito, ma che sarebbe piuttosto aperto a coloro che scrivono effettivamente le poesie; dall’altro, il desiderio di estendere all’ambito letterario quella specie di gioco concettuale, presente nelle arti visive e nella musica da più di cinquanta anni, e che è implicito nelle opere destinate ad essere create a partire da istruzioni verbali.

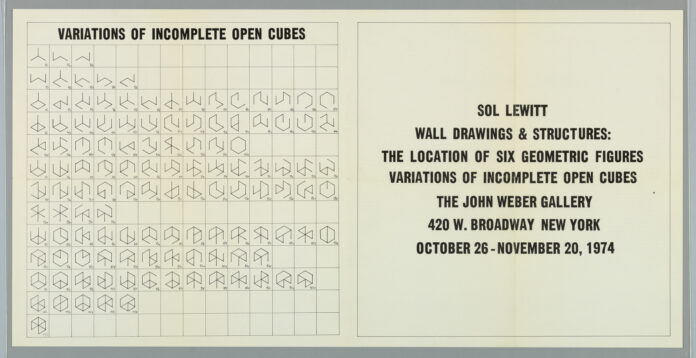

Nel gennaio 2022, ho fatto circolare una serie di 99 istruzioni, inspirate da quelle che Sol LeWitt aveva creato per i suoi Wall Drawings a una sessantina di poeti, artisti e designer, invitandoli a scrivere o a creare delle poesie a partire da questi semplici algoritmi. Sei mesi più tardi, avevo ricevuto i loro contributi e ne presentavo sul mio sito una scelta di 10 samplers, una campionatura di dieci testi.

Dal gennaio 2023, un catalogo numerico che contiene l’integralità del progetto – le 99 istruzioni, tutte le poesie generate a partire da quest’ultime così come qualche testo ausiliario – è ora disponibile sulla mia pagina.

⊗⊗⊗

L’INTERVISTA

Una domanda su di te innanzitutto. Come si situa il lavoro di Guy Bennett nel campo odierno della poesia statunitense?

Non mi è facile risponderti, perché da un lato, tutto considerato, leggo abbastanza poco la poesia statunitense e, dall’altro, il poco che leggo, mi dà l’idea di essere un extraterrestre, tanto i miei centri d’interesse e le mie preoccupazioni paiono estranee alle forze motrici che fanno evolvere attualmente la poesia di questo paese, per come la percepisco.

In genere, coloro che si riferiscono alla formula “poesia generativa” hanno in mente un processo di scrittura che implica una macchina (computer) e un insieme di regole di produzione (algoritmi). In tale prospettiva, le nozioni di combinazione e di caso svolgono un ruolo importante. Qual è stato il tuo approccio a questa pratica? In altri termini, come sei arrivato ad elaborare il tuo progetto di “poesia generativa”?

La poesia generativa che tu descrive dovrebbe essere piuttosto etichettata come “poesia combinatoria”, in quanto si tratta inevitabilmente di produrre dei testi (o, se vogliamo, delle istanze da un testo matrice), che si generano a partire da un lessico / da una serie di versi forniti dall’autore del testo “generativo” in questione, dal momento che l’autore della poesia da generare si limita a combinare questi elementi predeterminati attraverso un algoritmo creato lui pure dal suo predecessore (ossia da colui che ha fissato il materiale lessicale di partenza). Questo vale ugualmente per le poesie numeriche quali Taroko Gorge di Nick Monfort che per quelle su carta, di cui l’esempio più celebre sono i Cent mille milliards de poèmes di Raymond Queneau. (Discorso analogo per quanto riguarda la musica generativa – si vedano i programmi Bloom, Trope, Scape e altri di Brian Eno e Peter Chilvers, che funzionano esattamente allo stesso modo.)

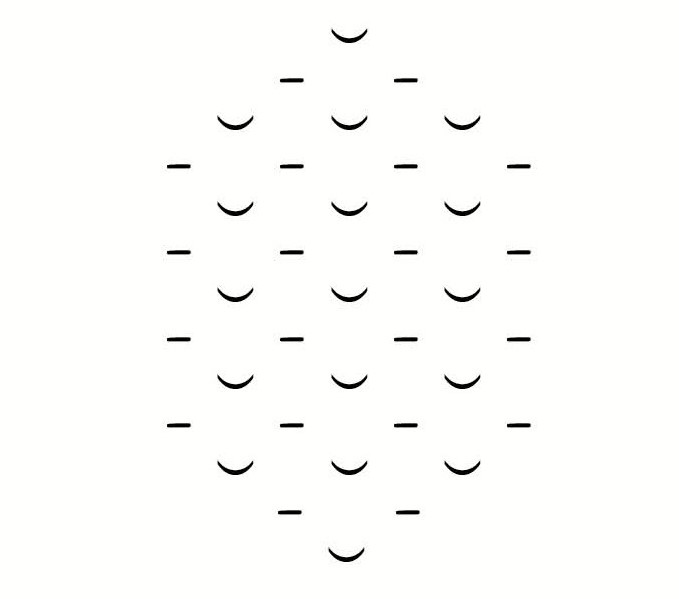

Per quanto mi riguarda mi sono spesso domandato a cosa potesse assomigliare una poesia generativa, in cui l’autore della poesia da generare sarebbe libero di determinare tutti gli aspetti del suo contenuto verbale e nello stesso tempo d’interpretare in modo autonomo l’algoritmo che serve da protocollo generatore – Poesia secondo istruzioni è una delle possibili risposte a questa domanda. Come sono da sempre affascinato dai Wall Drawings di Sol LeWitt e che avevo già giocato con uno dei suoi testi (le sue “Sentences on Conceptual Arts”, sulle quali tornerò in seguito), ho deciso di prendere come modello le sue opere, che si realizzano attraverso delle istruzioni scritte.

Quali sono state le fonti che hanno ispirato il tuo progetto, fatto salvo Sol LeWitt che citi esplicitamente?

Ce ne sono state diverse: principalmente gli “Event Scores” di George Brecht e Compositions 1960 di La Monte Young, Grapefruit di Yoko Ono, gli spartiti di 4’33” (John Cage) e di Pendulum Music (Steve Reich), e più generale, anche se in misura minore, i programmi informatici, le ricette di cucina, le indicazioni stradali, ecc.

Come definiresti la poesia concettuale o conceptual writing? Penso in modo particolare a due libri apparsi negli Stati Uniti e che hanno avuto una certa eco anche in Italia: Against expression: an Anthology of Conceptual Writing a cura di Craig Dworkin e Kenneth Goldsmith, da un lato, e Uncreative Writing. Managing Language in the Digital Age dello stesso Goldsmith, dall’altro. Come consideri il tuo progetto rsipetto a questi due lavori, che si basano su nozioni quali l’impersonalità, il protocollo, l’appropriazione?

Conosco male la conceptual writing statunitense; per altro non mai consultato le opere di cui tu parli e non posso quindi offrirne una definizione o utilizzarle come paragone rispetto al mio progetto. Ciò dipende dal fatto che la lettura di alcuni testi “concettualisti” all’inizio degli anni 2000 mi aveva lasciato indifferente e che, in seguito, non ho mai avuto voglia di esplorare ulteriormente ciò che si faceva in quell’ambito; da qui la mia lacuna.

Ciò detto, c’è una letteratura concettuale che conta molto per me, ma – a differenza di quella statunitense che ho potuto conoscere – essa è sparsa nel tempo e nello spazio / non è il prodotto di una scuola / testimonia di una sottigliezza dal punto di vista dell’idea che stuzzica la mia curiosità e mi soddisfa pienamente in quanto lettore. Penso a opere quali Testimony di Charles Reznikoff, Livro do desassossego di Fernando Pessoa (vedi tutta la produzione eteronimica), A Humument di Tom Phillips, Roland Barthes par roland barthes di Roland Barthes, Douleur exquise di Sophie Calle, Porque ella no lo pidió d’Enrique Vila-Matas, ecc. Mi faccio forse delle illusioni, ma credo che il mio lavoro recente abbia delle risonanze più significative con questi testi piuttosto che con quelli dei miei compatrioti contemporanei.

Quali sono i tuoi rapporti con l’OULIPO? Tra gli autori invitati a partecipare al progetto, ci sono membri dell’OULIPO come Ian Monk, Jacques Jouet, Michèle Audin, Hervé Le Tellier et Frédéric Forte, che per altro è anche il tuo traduttore in francese. Ma più in generale, qual è il tuo sguardo sulla poesia francese contemporanea? Tu poi parli e scrivi in francese. Vedi delle affinità tra certe correnti poetica negli Stati Uniti e in Francia?

Con l’OULIPO intrattengo dei rapporti d’ammiratore, di simpatizzante, di lettore e, talvolta, di traduttore. Sono anche contento di contare qualche amico tra i membri del gruppo, la cui opera è, per me, una fonte d’ricchissima di stimolazione e d’ispirazione. Quanto alle affinità che può esserci tra correnti poetiche attuale negli Stati Uniti e in Francia, devo ancora una volta confessare la mia ignoranza, e questo per le stesse ragioni evocate in precedenza. La poesia statunitense alla quale sono più sensibile e che mi sembra la più dinamica attualmente è quella che tratta di questioni socio-politiche (la supremazia bianca, il razzismo, la xenofobia, la storia violenta del paese, quella della sua politica estera disastrosa, ecc.). Una tale poesia si scrive, oggi, in Francia? Lo ignoro.

Che cosa ti ha interessato di più in questa operazione? Prendere in contropiede ancora una volta il “lirismo” (in Italia, gode sempre di buona salute)? L’ironia e a volte la dimensione comica, come effetti prodotti da questo tipo di procedimenti di scrittura? Un lavoro al crocevia dei generi: tra poesia concreta, concettuale e “sous-contrainte”? Il ruolo del caso (perché alcune istruzioni sono state scelte piuttosto che altre)? L’interpretazione singolare di ognuno, malgrado il fatto di scrivere a partire da istruzioni comuni?

Tutti questi aspetti m’interessano. (Segnalo, in ogni caso, che non sono un anti-lirico; leggo regolarmente e con grande piacere la poesia lirica di culture ed epoche diverse.) Se pertanto dovessi indicare una motivazione determinante, sarebbe quello del desiderio di vedere quali risultati un tale approccio sarebbe in grado di dare.

Come ho notato più sopra, le mie fonti d’ispirazione sono state multiple, ma nessuna viene dall’ambito letterario. Questo perché, per quanto ne so, non c’è mai stata un’opera di poesia generativa di questo tipo. Quando la questione del contenuto verbale della poesia da generare è lasciata aperta, colui che la produce non è più semplicemente qualcuno che aziona un algoritmo – il quale a sua volta mette in sequenza degli elementi predeterminati da qualcun altro – ma l’autore di un testo unico che lui stesso ha concepito e scritto. È ormai il collaboratore dell’autore del progetto, un co-autore a tutti gli effetti, perché senza di lui non ci sarebbe poesia – non ci sarebbe che l’algoritmo o, nel nostro caso, le istruzioni. Questo è forse l’aspetto più affascinante di questo tipo di opera, il più sovversivo anche, perché rimette in questione lo statuto dell’autore assieme a quello dell’opera stessa.

In Italia, ho conosciuto il tuo lavoro attraverso le traduzioni di Ballerini e Vangelisti, nell’antologia Nuova poesia americana: Los Angeles (Mondadori, 2005). Da quale tuo libro è tratta la serie Eight Architectural Miniatures, che nell’antologia è stata tradotta? Più tardi, sul sito GAMMM gli amici Giovenale, Bortolotti, Raos hanno tradotti alcuni testi di Self-Evident poems in italiano. Vi sono altre pubblicazioni, in rivista o volume, di tuoi testi in traduzione italiana che sono attualmente disponibili? E per concludere, puoi dirmi qualcosa sulla tua attività di traduttore dall’italiano, di cui si parla nella nota dell’antologia summenzionata?

Eight Architectural Miniatures non fa parte di un libro ; il testo è stato pubblicata solo in antologia – in quella che citi e in un’altra negli Stati Uniti, ovviamente in lingua originale. Prima della traduzione di estratti da Self-Evident poems, Stefano Maria Casella aveva tradotto due poesie per la rivista Anterem alla fine degli anni ’90; poi c’è stato Drive to Cluster, un libro in collaborazione con il pittore statunitense Ron Griffin, tradotto da Manuela Bruschini e pubblicato in edizione bilingue da ML & NLF nel 2003. E dopo, il solo altro testo ad essere stato tradotto in Italiano è “Sentences on Poetry” – quello che ho menzionato prima e che s’ispira delle “Sentences on Conceptual Art” di LeWitt. È apparso nel 2015 nella rivista-manifesto 2×2 a cura di Paolo Di Vita, Chiara Giorgetti, Margherita Labbe, Anna Mariani, Italo Testa e Paul Vangelisti nella traduzione che ne ha fatto Renata Morresi. (Gli ingegni curiosi possono leggerlo e scaricarlo attraverso questo link.)

Quanto alla mia attività di traduttore dall’italiano, è davvero sporadica! È accaduto che il primo libro apparso a mio nome fu la traduzione nel 1994 di un’opera di poesia visiva molto poco conosciuta di un futurista italiano, Stati d’animo disegnati di George Steiner (Ingegni curiosi, se cercate ancora cose da leggere, le troverete qui. Confesso di sentire una certa fierezza per il fatto di aver esordito la mia carriera di traduttore con una raccolta sprovvista di parole (anche se c’erano i titoli e un’introduzione da redigere). Durante questo stesso periodo ho tradotto altri testi futuristi, Dune di Filippo Tommaso Marinetti e qualche estratto da BÏF§ZF+18 Simultaneità e Chimismi lirici d’Ardegno Soffici. La mia tesi di dottorato, che avevo appena concluso, riguardava la poetica dell’avanguardia storica, e quindi ero immerso ancora nella poesia dei vari –ismi dei primi decenni del XX secolo.

In quegli stessi anni su richiesta di Paul Vangelisti, ho cominciato a tradurre Giovanna Sandri, la cui opera mi ha affascinato. È la poetessa che ho più tradotto. All’inizio si trattava di qualche poesia per delle riviste (tra cui la bellissima “Origine lunare dell’alfabeto”), poi una piccola raccolta pubblicata nel 1998 (Clessidra : il ritmo delle tracce), e dieci anni più tardi un volume di sue poesie scelte (only fragments found: Selected Poems, 1969–1998). Nel corso degli anni Novanta, ho avuto una corrispondenza con Sandri; conosceva l’inglese e dunque ha potuto partecipare ad alcune delle mie traduzioni, trasformando persino il testo originale di certe poesie per permettere la creazione di “versioni perfezionate” in inglese. Ho anche tradotto con Brendan Hennessey, il saggio Verso la poesia totale di un contemporaneo di Sandri, Adriano Spatola.

Ecco tutto, credo.

⊗⊗⊗

INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS / ISTRUZIONI

1 A poem of just one unit (letter /word/ line / stanza).

Un poème en une seule unité (lettre /mot/ vers / strophe).

Una poesia di una solo unità (lettera / parola / verso / strofa).

2 A poem of two units (letters /words / lines / stanzas).

Un poème en deux unités (lettres /mots / vers / strophes).

Una poesia di due sole unità (lettere / parole / versi / strofe).

3 A poem of more than two units (letters /words / lines / stanzas).

Un poème en plus de deux unités (lettres /mots /vers / strophes).

Una poesia di più di due unità (lettere / parole / versi / strofe).

4 A poem divided vertically into three equal parts, each including nine different punctuation marks.

Un poème divisé verticalement en trois parties égales, chacune comprenant neuf signes de ponctuation différents.

Una poesia divisa verticalmente in tre parti uguali, ognuna comprendente nove segni di punteggiatura differenti.

5 A poem of lines less than two inches in length.

Un poème dont les vers ont une longueur inférieure à 5 cm.

Una poesia i cui versi hanno una lunghezza inferiore a 5 cm.

6 A poem of lines more than two inches in length.

Un poème dont les vers ont une longueur supérieure à 5 cm.

Una poesia i cui versi hanno una lunghezza superiore a 5 cm.

7 A poem of lines both more and less than two inches in length.

Un poème dont certains vers ont une longueur inférieure à 5 cm, d’autres supérieure à 5 cm.

Una poesia in cui alcuni versi hanno una lunghezza inferiore a 5 cm, altri superiore a 5 cm.

8 A poem divided vertically into four equal parts, each with a different grammatical person, tense, and mood.

Un poème divisé verticalement en quatre parties égales, chacune comprenant une personne, un temps, et un mode de verbe différents.

Una poesia divisa verticalmente in quattro parti uguali, ognuna comprendente una persona, un tempo e un modo del tempo diversi.

9 A poem divided horizontally into an odd number of parts, each with an even number of lines /words / syllables.

Un poème divisé horizontalement en un nombre impair de parties, chacune ayant un nombre pair de vers /mots / syllabes.

Una poesia divisa orizzontalmente in un numero dispari di parti, ognuna comprendente un numero pari di versi / parole / sillabe.

10 A poem embodying cognitive dissonance.

Un poème qui incarne la dissonance cognitive.

Una poesia che incarna la dissonanza cognitiva.

11 A poem written in one minute.

Un poème qui s’écrit en une minute.

Una poesia scritta in un minuto.

12 A poem that can be read in one minute.

Un poème qui se lit en une minute.

Una poesia che si può leggere in un minuto.

13 A timeless poem.

Un poème intemporel.

Una poesia senza tempo.

14 Lines written from and to specified random points on the page. (The specific location of the points is determined by the poet.)

Des vers écrits depuis et jusqu’à des points précisés, placés de manière aléatoire sur la page. (L’emplacement précis des points sera déterminé par le poète.)

Versi scritti da e fino ad alcuni punti precisi, situati in maniera casuale sulla pagina. (La disposizione precisa dei punti è scelta dal poeta.)

15 A poem with lines in three different directions.

Un poème dont les vers vont dans trois directions différentes.

Una poesia i cui versi vanno in tre direzioni diverse.

16 Same as the preceding but with four colors.

Identique au précédent mais en quatre couleurs.

Come al punto precedente ma in quattro colori.

17 A poem that seeks to give the impression of the color yellow.

Un poème qui cherche à donner l’impression de la couleur jaune.

Una poesia che cerca di dare l’impressione del colore giallo.

18 A poem containing the phrase “to see red.”

Un poème comprenant l’expression « voir rouge ».

Una poesia che contiene l’espressione « vedere rosso ».

19 A poem that makes the reader feel blue.

Un poème qui donne au lecteur un petit coup de blues.

Una poesia triste come una canzone blues.

20 An 11-line poem written using all of the Crayola crayons in a pack of twelve.

Un onzain écrit en utilisant tous les crayons d’une boîte Crayola 12 couleurs.

Una poesia di undici versi scritta utilizzando tutte le matite di una scatola di Crayola di dodici colori.

21 A two-part triptych.

Un triptyque bipartite.

Un trittico bipartito.

22 A three-part inverse serial poem: synthesis, antithesis, thesis.

Un poème sériel tripartite inverse : synthèse, antithèse, thèse.

Una poesia seriale tripartita rovesciata : sintesi, antitesi, tesi.

23 A four-inch long poem, featuring four repeated instances of particular items (vowels /words / figures of speech/ themes et al).

Un poème ayant une longueur de dix centimètres, comprenant quatre répétitions d’éléments particuliers (voyelles /mots /figures de rhétorique, thèmes, etc).

Una poesia lunga dieci centimetri, che includa la ripetizione di cinque elementi particolari (vocali, parole, figure retoriche, temi, ecc.)

24 A poem divided vertically into five equal parts, each with a different type of repetition (alliteration/ anadiplosis / isocolon/ etc.).

Un poème divisé verticalement en cinq parties égales, chacune comprenant un type de répétition différent (allitération, anadiplose, isocolon, etc.).

Una poesia divisa verticalmente in cinque parti uguali, ognuna delle quali comprenda un tipo di ripetizione differente (allitterazione, anadiplosi, isocolo, ecc.).

25 A 100-line poem in which the words “peony,” “nightingale” and “firefly” appear only once.

Un poème de 100 vers dans lequel les mots « pivoine », « rossignol » et « luciole » ne paraissent qu’une fois.

Una poesia di 100 versi nella quale appaiano una volta sola le parole “peonia”, “usignolo” e “lucciola”.

26 A poem in which each word appears only once.

Un poème dans lequel chaque mot ne paraît qu’une fois.

Una poesia in cui ogni parola non appaia che una volta.

27 A poem in which no word appears twice.

Un poème dans lequel aucun mot ne paraît deux fois.

Una poesia nella quale nessuna parola appaia due volte.

28 A poem that only seems to be addressing appearances.

Un poème qui, paraît-il, traite des apparences.

Una poesia che, a quanto pare, parli delle apparenze.

29 A poem-mirror.

Un poème-miroir.

Una poesia-specchio.

30 Double poem: lines containing metaphors from the four corners of the page, similes from the midpoints of four sides of the page, all lines converging in the center.

Poème double : des vers contenant une métaphore depuis les quatre coins de la page, d’autres contenant une similitude depuis le point médian des quatre côtés de la page, tous convergeant au centre.

Poesia doppia : versi contengono metafore dai quattro angoli della pagina; altri contengono similitudini dal punto mediano dei quattro lati del foglio, tutti convergono al centro.

31 A poem-telescope.

Un poème-téléscope.

Una poesia-telescopio.

32 A poem-microscope.

Un poème-microscope.

Una poesia-microscopio.

33 A poem that looks both in and out.

Un poème qui regarde et l’intérieur et l’extérieur.

Una poesia che guarda e l’interno e l’esterno.

34 A poem imagined but never written down.

Un poème imaginé mais jamais écrit.

Una poesia immaginata ma mai scritta.

35 A poem written down but later forgotten.

Un poème écrit mais oublié par la suite.

Una poesia scritta ma dimenticata in seguito.

36 A poem remembered.

Un poème de mémoire.

Una poesia ricordata.

37 Plans for a poem.

Des projets de poème.

Progetti di poesie.

38 A line is written; another line is written at a right angle to the first; lines are written at right angles to each preceding line until the poet is satisfied. The lines may cross one another.

Un vers s’écrit ; un autre s’écrit à l’angle droit du premier ; des vers s’écrivent à l’angle droit de chaque vers précédent jusqu’à ce que le poète soit satisfait. Les vers peuvent se croiser.

Si scrive un verso; se ne scrive un altro all’angolo retto del primo; si scrivono versi all’angolo retto di ogni verso precedente fino al momento in cui il poeta è soddisfatto. I versi possono incrociarsi.

39 Lines not short, not straight, crossing and touching, written at random using four colors and covering the entire surface of the page.

Des vers pas courts, pas droits, se croisant et se touchant, écrits au hasard en quatre couleurs et couvrant la totalité de la page.

Versi non corti, non dritti, che s’incrociano e toccano, scritti a caso in quattro colori, in modo da coprire la superficie intera della pagina.

40 A poem written with the pencil /pen not leaving the paper. The line may cross and touch itself.

Un poème qui s’écrit sans que le crayon/ stylo se lève de la page. Le vers peut se croiser et se toucher.

Una poesia che si scrive senza che la matita / la penna si stacchi dalla pagina. Il verso può incrociare e toccare se stesso.

41 A poem you might be embarrassed to share with your mother.

Un poème que vous seriez gêné·e de montrer à votre mère.

Una poesia che saresti imbarazzato di far leggere a vostra madre.

42 A poem your father wouldn’t care for.

Un poème qui ne plairait guère à votre père.

Una poesia che non piacerebbe per niente a vostro padre.

43 An orphaned poem.

Un poème orphelin.

Una poesia orfana.

44 A poem written on a page covered here and there with bits of masking tape, which are removed when the poem is finished.

Un poème écrit sur un feuillet couvert ici et là de bouts de ruban-cache adhésif qu’on enlève une fois le poème terminé.

Una poesia scritta su un foglio coperto qua e là da nastro adesivo, che si toglie a poesia conclusa.

45 An erasure poem containing only the erased words.

Un caviardage ne contenant que les mots caviardés.

Una poesia cancellata che contiene solo le parole cancellate.

46 A homophonic translation of a visual poem.

La traduction homophonique d’un poème visuel.

La traduzione omofonica di una poesia visiva.

47 A poem with a blindfold.

Un poème qui porte un bandeau sur les yeux.

Una poesia bendata.

48 A poem in which the speaker doesn’t speak.

Un poème dans lequel celui qui parle ne parle pas.

Una poesia nella quale il parlante sta zitto.

49 A poem that’s all ears.

Un poème qui est tout ouïe.

Una poesia tutt’orecchi.

50 A poem quiet as a mouse pissing on cotton.

Un poème silencieux comme une souris qui pisse sur du coton.

Una poesia silenziosa come un topolino che piscia nel cotone.

51 A poem overheard.

Un poème entendu.

Una poesia origliata.

52 A poem overthought.

Un poème sous-entendu.

Una poesia sottintesa.

53 A poem understood.

Un poème, bien entendu.

Una poesia benintesa.

54 A poem deeply distressed by the enormity of the climate emergency.

Un poème profondément affligé par l’ampleur de l’urgence climatique.

Una poesia profondamente afflitta dall’enormità dell’urgenza climatica.

55 A poem written inside, away from the weather.

Un poème écrit à l’intérieur, à l’abri des conditions atmosphériques.

Una poesia scritta al chiuso, riparati dalle condizioni atmosferiche.

56 In two separate rooms, not visible to one another, two poets write poems on pages of the same dimensions.

Dans deux pièces indépendantes, invisibles l’une de l’autre, deux poètes écrivent des poèmes sur des feuillets ayant les mêmes dimensions.

In due stanze indipendenti, invisibili l’uno all’altro, due poeti scrivono poesie su fogli dalle identiche dimensioni.

57 Two poets write poems on pages of different dimensions while sitting back to back in the same room.

Assis dos-à-dos dans la même pièce, deux poètes écrivent des poèmes sur des feuillets de dimensions différentes.

Seduti schiena contro schiena nella stessa stanza, due poeti scrivono poesie su fogli dalle differenti dimensioni.

58 A poem with alternating pleonasms and oxymorons.

Un poème alternant pléonasmes et oxymores.

Una poesia che alterni pleonasmi e ossimori.

59 A poem in which each letter is replaced by the 7th one following it in the alphabet.

Un poème dans lequel chaque lettre est remplacée par la septième lettre qui la suit dans l’alphabet.

Una poesia in cui ogni lettera è rimpiazzata dalla settima lettere che la segue nell’alfabeto.

60 A poem you might have written for someone else.

Un poème que vous auriez pu écrire pour quelqu’un d’autre.

Una poesia che avresti potuto scrivere per qualcun altro.

61 A monovocalic monorhyme poem.

Un poème monovocalique monorime.

Una poesia con un’unica vocale e un’unica rima.

62 A poem someone else might have written for you.

Un poème que quelqu’un d’autre aurait pu écrire pour vous.

Una poesia che qualcun altro avrebbe potuto scrivere per te.

63 A monovocalic polyrhyme poem.

Un poème monovocalique multirime.

Una poesia con un’unica vocale ma molteplici rime.

64 A poem no one has yet written.

Un poème que personne n’a encore écrit.

Una poesia che nessuno ha ancora scritto.

65 A poem in disbelief.

Un poème incrédule.

Una poesia incredula.

66 A poem that clings all the more tenaciously to its erroneous beliefs when presented with factual evidence to the contrary.

Un poème qui s’accroche encore plus à ses fausses croyances lorsqu’on le met devant des preuves du contraire.

Una poesia che si aggrappa ancora di più alle proprie false credenze, nel momento in cui le si mostrano prove del contrario.

67 An unbelievable poem.

Un poème incroyable.

Una poesia incredibile.

68 The location of ellipses points.

L’emplacement de points de suspension.

La disposizione dei puntini di sospensione.

69 The location of a colon.

L’emplacement d’un deux-points.

La disposizione di un due punti.

70 The location of a dash.

L’emplacement d’un tiret.

La disposizione di un trattino.

71 A poem divided vertically into two equal parts. 1st part: an active voice exploration of inertia. 2nd part: a passive voice meditation on action.

Un poème divisé verticalement en deux parties égales. 1e partie (voix active) : une exploration de l’inertie. 2e partie (voix passive): une méditation sur l’action.

Una poesia divisa verticalmente in due parti : prima parte, un’esplorazione – con voce attiva – dell’inerzia. Seconda parte, una meditazione – con voce passiva – sull’azione.

72 A poem of lines superimposed on one another.

Un poème de vers superposés les uns sur les autres.

Una poesia di versi sovrapposti gli uni agli altri.

73 A “square-root” poem (i.e. 12 dodecasyllables /10 decasyllables /8 octosyllables / etc.), the cesura appearing after a different syllable in each line.

Un poème « racine carrée » (i.e. 12 dodecasyllabes /10 decasyllabes /8 octosyllabes / etc.), la césure venant après une syllabe différente dans chaque vers.

Una poesia « radice quadrata » (ad esempio, 12 dodecasillabi / 10 decasillabi / 8 ottonari, ecc.), con la cesura situata dopo ogni sillaba differente in ogni verso.

74 A poem each line of which contains an enjambment.

Un poème dont chaque vers contient un enjambement.

Una poesia in cui ogni verso contiene un enjambement.

75 A poem each line of which is a complete sentence.

Un poème dont chaque vers est une phrase complète.

Una poesia in cui ogni verso è una frase completa.

76 An incomplete poem.

Un poème incomplet.

Una poesia incompiuta.

77 A poem of the moment.

Un poème du moment.

Una poesia del momento.

78 A poem before.

Un poème avant.

Una poesia prima.

79 A poem after.

Un poème après.

Una poesia dopo.

80 A poem that’s good enough for now.

Un poème qui suffit pour l’instant.

Una poesia che per ora basta.

81 A poem that seeks to manipulate readers by eschewing demonstrable facts and appealing instead to their emotions and personal beliefs.

Un poème qui cherche à manipuler ses lecteurs en rejetant les faits démontrables pour faire appel plutôt à leurs émotions et croyances personnelles.

Una poesia che tende a manipolare i propri lettori, rifiutando i fatti dimostrabili, per fare appello piuttosto alle emozioni e alle credenze personali.

82 A poem presenting alternative facts to materially manifest entities and/or scientifically proven phenomena.

Un poème qui présente des « vérités alternatives » pour contester des entités matériellement manifestes et/ou des phénomènes scientifiquement démontrés.

Una poesia che presenta delle « verità alternative » per contestare delle entità materialmente manifeste e/o dei fenomeni scientificamente dimostrati.

83 A poem that fosters doubt in the real and/or factual by maliciously claiming lack of consensus and/or insisting the opposite is true.

Un poème qui sème le doute quant au réel et/ ou aux faits en proclamant malicieusement un absence de consensus et/ou en insistant pour que le contraire soit vrai.

Una poesia che insinua il dubbio riguardo al reale e/o ai fatti, proclamando maliziosamente una mancanza di consenso e/o insistendo che è vero l’opposto.

84 A poem that knows better.

Un poème qui fait preuve de bon sens.

Una poesia che la sa lunga.

85 An unknowing poem.

Un poème inconscient.

Una poesia inconsapevole.

86 Poem know thyself.

Poème, connais-toi toi-même.

Poesia conosci te stessa.

87 A pantoum-villanelle hybrid.

Un hybride pantoum-villanelle.

Un ibrido pantoum-villanelle.

88 A haiku-Ruba‘i hybrid.

Un hybride haiku-rubaï.

Un ibrido haiku-rubai.

89 A reconfigured sonnet.

Un sonnet restructuré.

Un sonetto ristrutturato.

90 A fixed form poem that’s broke.

Un poème à forme fixe changeant.

Una poesia a forma fissa mutevole.

91 An alt-palindromic poem (i.e. comprising metric /phonic / syllable-count palindromes).

Un poème alt-palindromique (i.e. comprenant des palindromes métriques /phoniques / syllabiques).

Una poesia alt-palindroma (ad esempio, comprendente palindromi metrici / fonici / sillabici).

92 Four figures of words (anaphora / commutatio/ subjectio/ etc.).

Quatre figures de mots (anaphore / commutation/ subjection/ etc.).

Quattro figura di parola (anafora / commutatio / subjectio / ecc.).

93 Four figures of thought (exergasia / image / simile / etc.).

Quatre figures de pensées (image /prosopopée / similitude / etc.).

Quattro figure di pensiero (prosopopea / similitudine / allegoria, ecc.)

94 Go figure.

Pire cas de figure.

Figurati un po’.

95 A poem feeling ever more hopeless and enraged in the face of mendacious, cynical and criminally unaccountable local leaders and heads of state.

Un poème de plus en plus désespéré et furieux face aux dirigeants locaux et chefs d’état mensongers et cyniques qui pensent que la responsabilisation ne les concerne pas.

Una poesia sempre più disperata e furiosa di fronte ai dirigenti locali e ai capi di stato impostori e cinici, che agiscono irresponsabilmente.

96 A poem attacking any reader that fails to praise it.

Un poème qui attaque tout lecteur qui manque de le louer.

Una poesia che aggredisce ogni lettore che non la loda.

97 A poem that makes you happy you’re not a poem.

Un poème qui fait que vous êtes heureux de ne pas être un poème.

Una poesia che fa in modo che tu sia contento di non essere una poesia.

98 A poem that couldn’t care less.

Un poème qui s’en moque éperdument.

Una poesia che non può fregarsene di meno.

99 A poem that doesn’t know when to stop.

Un poème qui ne sait pas quand il doit s’arrêter.

Una poesia che non sa quando deve fermarsi.

*

L’immagine è tratta da: Resources :: Exhibition Poster: Sol Lewitt, Wall Drawings & Structures, John Weber Gallery, New York | Smithsonian Learning Lab (si.edu)

di Valerio Paolo Mosco

di Valerio Paolo Mosco

di Romano A. Fiocchi

di Romano A. Fiocchi