La descrizione del progetto L’Anno del Fuoco Segreto, si può leggere QUI.

di Andrea Morstabilini

Era nato, come il re suo nonno, il 25 agosto, giorno di San Luigi. Anche l’ora coincideva, e i due si ritrovarono a condividere non solo un compleanno, ma anche un nome: Ludwig, che è poi un altro modo, alla germanica, per dire Luigi.

Anno: 1845, anno di corvi e di violini, navi sperdute fra i ghiacci. Da bambino, a Ludwig piaceva ascoltare la madre mentre leggeva la bibbia, costruire modelli in scala del santo sepolcro e vestirsi da suora, ma quello che più gli piaceva era starsene da solo a stanare la realtà coi segugi della fantasia, più grande della sua generosità, poco più piccola della luna che sognava ogni notte, alta, bianca, triste sopra le cime dei pecci.

Spesso si svegliava, a mezzo di quei sogni della luna, e si alzava dal letto per ammirarla, appesa appena oltre il vetro della finestra. Allora, al buio, nel silenzio legnoso del palazzo, era semplice credere alla verità che il suo animo bisbigliava alla memoria. Sono antico, diceva quello, già vecchio quando il mondo era più giovane di te adesso. Oggi sono nel tuo corpo che cresce, diventerai alto e bello e tutti ammireranno i tuoi occhi blu, ma non sei la prima carne che mi tiene al caldo. Siamo stati eroi, una volta, imperatori e costruttori di meraviglie, cavalieri della croce e della coppa: siamo stati Lohengrin figlio di Parzival, abitavamo a Montsalvat, il castello del Graal. Non vorresti tornarci?

Ludwig non desiderava niente di più. Che anni, quelli in cui gli toccava di vivere; anni senza magia e senza mistero, senza onore, senza sangue. Dicevano di lui che era disinteressato, distaccato, che questa indifferenza al mondo e alla vita rendevano la sua bellezza ancora più imperiosa, il suo sguardo ancora più enigmatico, ma, anche, il suo cuore più triste. Avevano ragione, perché era solo, e destinato a esserlo sempre di più.

Travolto da uno scandalo di nessuna importanza per questa storia, il nonno abdicò. Il padre, di salute fragile come fragile era il suo amore per i figli, che aveva sempre trascurato, morì. Il fratello impazzì, alla madre non restò che rinchiudersi nelle preghiere. Così, poco più che ragazzo, Ludwig si ritrovò al centro di un palcoscenico deserto: era re.

Allora iniziarono i guai.

Nonostante tutti dicessero che offriva, in divisa, uno spettacolo maestoso, egli non aveva interesse per i doveri militari cui i suoi ministri volevano obbligarlo, e niente lo annoiava quanto gli intrighi bizantini che i suoi segretari gli tessevano incessantemente intorno, perché i cortigiani sono ragni ballerini dalle gambe infaticabili. Quanto poi a quello che più di ogni altra cosa ci si aspettava da lui… la possibilità di produrre un erede era un pensiero che lo riempiva di raccapriccio. E Monaco! La pompa, la frenesia, i pettegolezzi, gli occhi di tutti che a teatro, raddoppiati dai binocoli, guardavano soltanto lui. Detestava la città, sporca, fangosa, affollata; sua era la solitudine rocciosa dei laghi di montagna, delle foreste fredde, delle corse notturne in carrozza.

Ma una sera il sentiero si interrompe bruscamente, i tronchi si aprono come un sipario: c’è una casetta di pietra al centro di una radura argentata. Il cocchiere crolla dal sonno, ma è troppo desolato per appisolarsi: promette che riprenderanno subito la via, occorre solo sistemare il ferro di un cavallo e torneranno a correre come piace al re; il re scende dalla vettura, bussa alla porta: desidera un po’ d’acqua, un mestolo di stufato, allungare i piedi gelidi – nevica – davanti al camino.

Ad aprire la porta, quella notte fatale, non fu però un taglialegna, né un mandriano i cui figli giocavano sul tappeto davanti al fuoco, bensì un vecchio dalla complessione itterica, atticciato ma gobbo, con una grossa voglia verdastra sul naso: Victor Erlking, per servivi, Vostra Maestà. Entrate.

Il povero cocchiere ebbe finalmente tempo per dormire, perché il re e Herr Erlking si intesero subito alla perfezione. Non c’era frase che il re iniziasse che l’altro non sapesse concludere come se gli leggesse nel pensiero, tale era l’amorosa corrispondenza tra di loro: parlarono tutta la notte, e quando fu tempo per Ludwig di andarsene, Herr Erlking prese da sotto un tavolo un baule dall’aria pesante e, sollevatolo con la facilità con cui voi e io potremmo alzare da terra un sacco di piume di anatra, lo issò nella carrozza del re. Un regalo per Vostra Maestà; apritelo di ritorno al castello.

E così Ludwig fece, e pianse come non aveva fatto sulla salma del padre. Lacrime di gioia e di impazienza, perché nel baule c’era un grande cigno meccanico.

Presto! Portatelo all’Alpsee, ordinò Ludwig ai servitori, e corse a chiamare l’unico amico che avesse, il suo aide-de-camp, principe Paul von Thurn und Taxis, che dormiva nella camera accanto alla sua. Il re non bussò, si tuffò sul letto, afferrò le coperte, le gettò a terra e, preso fra le braccia Paul che ancora sognava, lo scosse baciandogli gli occhi per farglieli aprire. Se mi vuoi bene, ti spoglierai e indosserai il costume di Lohengrin: c’è una sorpresa per te, disse Ludwig; ma intendeva per sé. Paul non poteva rifiutargli alcunché, così si spogliò, indossò l’armatura e via, di corsa, giù dal castello e sulla riva del lago, dove il cigno meccanico aspettava solo che Paul salisse a bordo per animarsi: piegò il collo, frullò le ali, mulinò le zampe e iniziò a scivolare sull’acqua. La nebbia fece il resto.

Per Ludwig, steso sulla riva, Paul cessò di essere il suo amico: diventò il suo eroe.

Vorrei non dovermene mai andare da qui, pensò; la Prussia dichiarò guerra all’Austria. I suoi ministri misero Monaco a soqquadro per trovarlo, ma cercavano nei posti sbagliati: il re era sempre lì, sul lago, con Paul, a far scoppiare fuochi d’artificio nella notte che, altrove, copriva due eserciti in marcia. Ma non importava; non finché la notte era scura e i fuochi d’artificio d’oro e il volto di Paul, di fianco al suo, così bello. Una sera, le cime di due abeti rossi presero fuoco e una brigata fu chiamata sul posto, ma Ludwig e Paul erano già lontani: correvano su cavalli neri al galoppo e ridevano, Paul perché era giovane e il suo sangue caldo, Ludwig perché aveva cessato di essere un enigma a se stesso. Sapeva chi era: un ragazzo innamorato.

Ma il ragazzo era anche un re, e il tempo non è gentile con re e amanti.

Prima perse Paul, che lo abbandonò per sposarsi; poi perse l’ultima cosa che, perduta la famiglia e perduto l’amore, gli restasse: il suo paese. La guerra era finita e l’intero affare non richiese che una firma in calce a una lettera scritta da altri: la Baviera passò alla Prussia, la Prussia radunò la Germania, un nuovo Kaiser fu festeggiato a Berlino, e a Ludwig non rimase che una corona vuota. Non lo sono forse tutte? Era sempre re, almeno di nome, ma contava meno d’un giullare. Lui, discendente diretto di Ludwig il Saltatore, che aveva eretto la rocca di Wartburg in Turingia! lui, nel cui petto ruggiva lo spirito di Luigi il Re Sole, che aveva sognato Versailles! Rimaneva una cosa soltanto da fare: costruire castelli come, bambino, aveva costruito sepolcri.

Credete di sapere dove va a finire questa storia, ma vi sbagliate.

Perché il re ebbe un’idea.

Walpurgisnacht, notte di streghe e tradimenti. Avvolto in un grosso mantello nero, col favore del buio e uno scopo ben preciso in mente, ripercorse i passi di molti anni prima: lo stesso sentiero, la radura, la porta. La tuba e il bavero alzato cospiravano per nascondergli il volto, ma non servì. Entrate, Vostra Maestà, disse non appena ebbe scostato l’uscio Herr Erlking, la cui voglia verde era cresciuta: gli copriva ora metà del volto, ma il re non vi badò. Aveva una preghiera da rivolgere all’amico; e quello la ascoltò.

Albeggiava quando uscì di corsa dalla capanna – ormai detestava la luce del giorno – e si rifugiò in carrozza: al castello, ordinò e, subito, si addormentò.

Un mese più tardi, due forzieri d’oro e d’acciaio furono recapitati a Hohenschwangau. Il re dispose che il più piccolo fosse portato nella sua cappella privata, davanti all’altare presso il quale, un tempo, si era spesso inginocchiato, quindi congedò tutti i servitori e si chiuse a chiave nella propria camera da letto, con l’istruzione precisa che nessuno lo disturbasse. Finalmente solo, e solo dopo aver controllato di esserlo davvero, aprì il forziere più grande.

Con uno sbadiglio e uno stiracchio, come un animale che si risvegliasse dopo un lungo torpore invernale, un secondo re uscì dal baule. Sembrava di scrutare in uno specchio: come promesso, Herr Erlking aveva superato se stesso: l’automa rassomigliava al sovrano fino all’ultimo punto nero sul lungo naso imperioso; era persino vestito come lui: lo stesso panciotto di seta, blu come gli occhi, la camicia a balze, i lucidi stivali da cavallerizzo. Il re fece un passo indietro: osservava la macchina con qualcosa di simile a una profonda malinconia nello sguardo, mescolata però alla meraviglia che già una volta aveva provato, quel giorno sul lago, quando Paul era salito sul cigno meccanico. Sollevò una mano, accarezzò la guancia del suo doppio, la sua stessa guancia.

“Mi dispiace” disse.

“Lo so” disse l’automa, e da quel giorno, ogniqualvolta il re doveva apparire in pubblico – a qualche funzione di stato alla quale i suoi ministri insistevano stizzosamente che il sovrano non poteva mancare, o a teatro, quando non riusciva a organizzare spettacoli privati alla sua residenza –, era la macchina a tirarsi a lustro, a stringere mani, applaudire, redarguire il parlamento. Tale era la perfezione con la quale imitava i ticchi del re, compresa la sua ben nota riluttanza a partecipare a simili attività, che nessuno sospettò mai nulla. D’altronde, chi avrebbe potuto immaginare?

Col tempo, le occasioni private s’assommarono alle pubbliche: cene sontuose con lontani cugini coronati, udienze segrete con l’archivista di stato, le sporadiche visite alla madre, le lunghe riunioni con gli architetti che si occupavano chi di Linderhof, chi di Neuschwanstein, chi di Herrenchiemsee: ogni mattina, dopo aver finto di ascoltare gli impegni della giornata, che un servitore gli leggeva da una lunga lista, il re sgattaiolava nelle sue stanze, tirava l’automa fuori dal baule dove ogni sera quello tornava a riposare e, rimboccatosi le maniche, caricava il meccanismo nascosto finché nella gola meccanica non iniziava a gorgogliare un canto: Hojotoho! Heiaha!

“Mi dispiace” ripeteva il re ogni giorno.

E ogni giorno l’automa rispondeva: “Lo so”.

Del resto, era stato costruito per quello; perché il re fosse libero di ritirarsi in un mondo tutto per sé, un mondo notturno di musica e poesia, castelli, contrafforti, monti, boschi, barbe ruvide che gli graffiavano il collo per morderlo o baciarlo, neve che gli luccicava bianca nei capelli scuri dopo una corsa di mezzanotte fra gli alberi: gli piaceva andare veloce, perché allora gli sembrava di volare. Fra le ombre, i suoi occhi blu brillavano così forte che la luna pareva avesse finalmente ritrovato una gemella lungamente perduta; ma era lui ad averlo, un gemello: la macchina di Herr Erlking, che ingrassava al suo posto perché quelle budella di metallo non erano fatte per la selvaggina, i pasticci e la birra, né lo erano i denti di porcellana, che presto iniziarono a cadere.

Guardate che cosa capita al re. Era così bello, un tempo, dicevano tutti.

Al re, quello vero, non importava. Anzi, traeva da quelle voci sul suo disfacimento uno strano piacere: forse, finalmente, gli occhi degli altri lo avrebbero ignorato quando, a teatro, ascoltava un’aria; forse, finalmente, i suoi sudditi e i ministri si sarebbero dimenticati di lui e lo avrebbero lasciato in pace a fare quello che amava fare: costruire castelli.

Neuschwanstein. Herrenchiemsee. E Falkenstein, che pure in quel momento era solo uno schizzo. Ma per quanto scegliesse le montagne più alte che gli riusciva di trovare, le foreste più fitte, nessun castello era mai imprendibile abbastanza, solitario abbastanza, lontano abbastanza: dal mondo, dalla vita che si consumava laggiù. Così, mentre pure ordinava che continuassero i lavori su quei progetti – dando fondo a tutte le fortune che gli rimanevano –, decise che ne avrebbe costruito un altro; un ultimo castello, il suo Montsalvat. Sapeva dove; là dove non l’avrebbero mai trovato.

Sulla Luna.

La sognava fin da quando era bambino, e, nei sogni, sapeva sempre ritrovarla. La vedeva di lontano, incorniciata di comete, e laggiù scendeva, come un angelo, planando sulla grande pianura bianca, il cui terreno sembrava neve secca, simile a zucchero. Sopra la testa, il cielo era nero, vasto quanto la pianura stessa. Non era mai solo, nei sogni della luna, perché non era certo l’unico, al mondo, a sognarla. Fra quegli spiriti fraterni, teneva corte: anime notturne e antiche, a cui, per trovare un po’ di ristoro, non era restato che andarsene lassù, dove la diversità è norma, la normalità eresia.

Fra loro abbondavano architetti, tagliapietre, fabbri, carpentieri, persino taglialegna, e quanto serviva, cave e querce, forge, la Luna dava loro. Il re lavorava sodo, come e più degli altri, uomini, donne, giovani e vecchi, e presto il castello fu ultimato.

Guarda: il bianco dongione alto di torrette e guglie, circondato di mura merlate, le feritoie invisibili dalla distanza, quando qualcuno si avvicina, a piedi o a cavallo, passando di fianco al rivellino e al fossato profondo, pieno di un’acqua tanto nera quanto il cielo che riflette. All’entrata, il cancello di ferro battuto presenta motivi di cigni. Mancano solo gli ultimi ritocchi, qualche arredo, i soprammobili.

Verso la fine, perché una fine ci deve pur essere, il re non faceva ormai che bere vino scuro come sangue e ballare nelle sale deserte con chiunque volesse essere gentile con lui quella notte, un cameriere o un cavaliere; e dormiva: dormiva e sognava il castello che stava costruendo. Montsalvat sulla Luna. Per far ciò – per sognare senza tema che un rumore lo destasse proprio mentre ultimava le decorazioni nel corridoio degli specchi, là dove si riflettevano Algol e Azelfafage – si era fatto approntare una stanza imbottita in cima alla torre più alta di Neuschwanstein.

Era lì quando vennero a prenderlo.

Erano in molti: il dottore che infine lo aveva dichiarato pazzo, i cospiratori – ministri e dignitari spaventati dalle casse sempre più vuote dello stato – che lo avevano costretto a farlo, gli inservienti con l’ordine di tenerlo fermo.

Ma il re non li sentì; dabbasso, il valletto continuava a rifiutare all’altro re – l’automa, il golem – la chiave della torre, poiché temeva che quello volesse uccidersi, quando la povera macchina non desiderava altro, invece, che posare un ultimo sguardo sull’amato sovrano di cui Herr Erlking gli aveva dato l’aspetto, il suo signore. L’ultimo, perché di lì a poco sarebbe morto.

Pazzo. Incapace di regnare. La sentenza è pronunciata; non rimane che eseguirla.

Ecco che lo conducono dal castello alla rocca che gli servirà da prigione. Non è più re neanche di nome – questo vanto tocca ora a suo zio, principe fra i traditori –, ma non osano comunque ammanettarlo; non serve nemmeno: l’automa ha imparato la rassegnazione della gentilezza. Lo spogliano dei suoi vestiti – dove finisce il panciotto di seta blu? –, gli impediscono di ricevere la comunione in chiesa, della quale va ghiotto perché il pane dell’ostia non irrita il suo intestino di titanio, ma il dottore è caparbio: no, non si può. Troppe emozioni fanno male a Vostra Maestà. Ma forse una camminata? Perché no. Dovrebbe piovere, nel primo pomeriggio, ma schiarirà, e lo Starnberger See non è proprio bello nelle sere di giugno? Buon uomo, tieni il mio ombrello: non mi servirà, dove sto andando.

Qualche ora più tardi è morto nelle fredde acque del lago, a faccia in giù, e con lui il dottore.

Nel torace meccanico, il cuore d’oro brunito sotto la cui superficie polita si muovevano in continuazione cerchi sottili come sfere celesti finalmente si è fermato. Tutta quell’acqua. Non era che un robot, alla fine. Eppure il re lo amava come un fratello; più del fratello. Per questo pianse quella notte, l’ultima che trascorse sulla terra, quando capì che l’automa era morto: un’eco suonò improvvisa sotto la volta di legno della torre – Hojo… to… ho!… – e il re seppe. Era ora di tirare fuori il secondo forziere, l’ultimo dono di Herr Erlking.

Dentro: un paio di ali meccaniche, un intricato, complesso, delicato meccanismo di pulegge e ingranaggi, leve. Le penne di metallo luccicante mandano bagliori bianchi nella notte nera quando il re sale sul davanzale e si sporge di sotto, pronto a spiccare il volo. I sogni non bastano più.

Un angelo, diranno, perché viene visto mentre salta nel vuoto, ma solo per un momento: il tempo necessario all’occhio per dubitare sé stesso e subito Ludwig sparisce, dietro le nuvole e la polvere delle stelle. Vola verso il suo castello, verso Montsalvat. Sulla Luna la sua corte è già riunita: aspetta soltanto il Re.

**

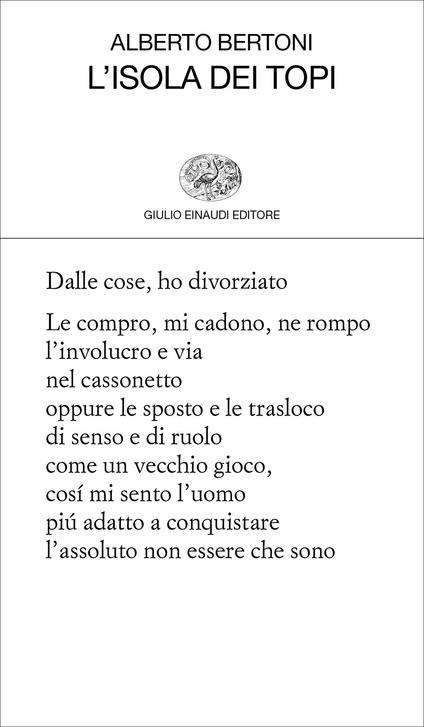

Immagine di Francesco D’Isa

Andrea Morstabilini è uno scrittore, traduttore e editor. Ha esordito con il romanzo Il demone meridiano (2016), cui è seguito Aldilà (2020). Ha tradotto opere di H.P. Lovecraft, Camilla Grudova e Malachy Tallack.

trad. isometra di Daniele Ventre

trad. isometra di Daniele Ventre

[Volentieri presento il

[Volentieri presento il