Quando Lawrence Ferlinghetti tradusse Pier Paolo Pasolini per City Lights

Quando Lawrence Ferlinghetti tradusse Pier Paolo Pasolini per City Lights

di

Francesco Chianese

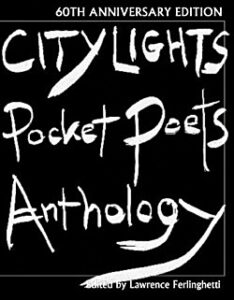

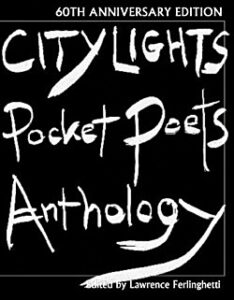

A pagina 203 della City Light Pocket Poets Anthology, pubblicata nel 2015 per celebrare la fondazione della celebre collana che riunisce volumi di poesia selezionati personalmente da Lawrence Ferlinghetti, troviamo un testo che comincia in questo modo:

Sex, consolation for misery!

The whore is queen, her throne a ruin,

her land a piece of shitty field,

her sceptre a purse of red patent leather:

she barks in the night,

dirty and ferocious as an ancient mother:

she defends her possessions and her life.[1]

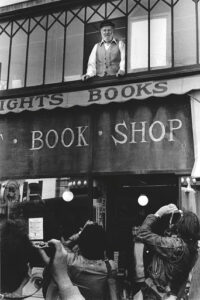

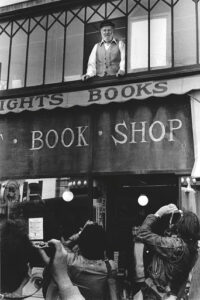

L’antologia riprende il formato tascabile della celebre serie dei City Lights Pocket Poets da cui hanno avuto avvio le pubblicazioni dell’editore City Light, fondato da Ferlinghetti contestualmente alla celebre libreria di San Francisco che porta questo nome e che da decenni è destinazione di pellegrinaggio per gli appassionati della cultura beat. Si tratta di elegante un volumetto cartonato di circa 300 pagine che raccoglie un paio di contributi da ognuno dei sessanta libretti pubblicati dalla serie fino al 2015. Introdotta da Pictures of the Gone World di Ferlinghetti stesso, la collana ha smesso di pubblicare nuove edizioni nel 2017, con il numero 61, intitolato appropriatamente Heaven Is All Goodbyes, di Tongo Eisen-Martin. Nata su ispirazione della celebre Poètes d’aujourd’hui, che Ferlinghetti aveva scoperto vivendo a lungo a Parigi prima di ricollocarsi a San Francisco, quella dei Pocket Poets è diventata rapidamente una collana di culto, toccando l’apice di successo e scandalo con il volume numero 4, contenente Howl & Other Poems di Allen Ginsberg, pubblicato nel 1956, che aveva reso City Light il maggiore editore indipendente americano. Parallelamente, nella libreria di Ferlinghetti avevano luogo i leggendari happening poetici di Ginsberg che avrebbero ispirato l’intera cultura antagonista formatasi nei due decenni successivi. L’estratto di cui sopra, proveniente dal volumetto 41 della serie, tuttavia non è di Ferlinghetti, né di Ginsberg, né di Jack Kerouac, di Gregory Corso o Diane di Prima, i nomi più ricorrenti nella serie, dedicata principalmente alla poesia beat, neppure di altri poeti americani che vi hanno pubblicato pur non essendo strettamente parte del gruppo, come Jack Hirshman o William Carlos Williams. In questo caso, l’autore è l’italianissimo Pier Paolo Pasolini. Letti nella traduzione inglese curata da Ferlinghetti stesso insieme a Francesca Valente, questi versi risuonano delle atmosfere irrequiete degli anni Cinquanta americani, vissuti nell’eccesso e nel desiderio di coglierne la “disperata vitalità”. La poesia di Pasolini però parla di altri anni Cinquanta, di altre inquietudini e di altri vicoli sporchi e oscuri, da cercare non nella metropoli americana ma nascosti dietro i marmi dei monumenti di Roma, nelle borgate dove si rifugiava il nuovo proletariato suburbano della capitale, che Pasolini aveva tanto amato. L’originale infatti recita:

Sesso, consolazione della miseria!

La puttana è una regina, il suo trono

è un rudere, la sua terra un pezzo

di merdoso prato, il suo scettro

una borsetta di vernice rossa:

abbaia nella notte, sporca e feroce

come un’antica madre: difende

il suo possesso e la sua vita.[2]

Nell’introduzione all’antologia, Ferlinghetti si è soffermato sulla possibilità di fornire una definizione aggiornata della letteratura di avanguardia, sovrapponendo il proprio punto di vista di poeta, editore e libraio in un unico piccolo manifesto istantaneo: “Even though some say that an avant-garde literature no longer exist, the smaller independent publisher is itself still a ture avant-garde, its place still out there, scouting the unknwown” (XV). Sul sito di City Lights, Ferlinghetti aggiunge:

From the beginning […] I had in mind rather an international, dissident, insurgent ferment. What has proved most fascinating are the continuing cross-currents and cross-fertilizations between poets widely separated by language or geography, from France to Germany to Italy to America North and South, East and West, coalescing in a truly supra-national poetic voice.[3]

Al di là delle intenzioni, i poeti stranieri della collana in proporzione non sono moltissimi: di origine italiana si segnala solo Antonio Porta, e tra gli altri, Vladimir Majakovskij e Julio Cortazar, tutti molto vicini alla sensibilità dell’autore, come nel caso di Pasolini. Inoltre, Ferlinghetti non ha tradotto molti poeti della collana: l’unico altro volumetto a cui si è dedicato personalmente è quello dedicato a Jacques Prévert, dal francese che è la prima lingua che Ferlinghetti ha imparato, crescendo in Europa. L’aspetto di privilegiare una sensibilità affine ha guidato anche la selezione di Ferlinghetti delle poesie di Pasolini da privilegiare nella sua traduzione. “Sesso, consolazione della miseria” fu pubblicata originariamente su La religione del mio tempo nel 1961, in una sezione intitolata “La ricchezza” che raccoglie poesie scritte tra il 1955 e il 1959. La raccolta contiene dunque testi cronologicamente allineati con la fase iniziale dell’esperienza dei beat, che coincide con un periodo in cui i contatti politici, economici e culturali tra Italia e Stati Uniti si stringevano sotto l’ombrello del Piano Marshall. Inoltre, Ferlinghetti e Pasolini sono stati praticamente coetanei – il primo è nato nel 1919 a Yonkers, New York, l’altro a Bologna nel 1922 – e da un punto di vista molto vicino cronologicamente, seppure a un oceano di distanza, negli anni Settanta hanno affrontato nella loro poesia e nella loro attività di intellettuali i cambiamenti prodotti da quella che Pasolini aveva definito “mutazione antropologica”, che Ferlinghetti ha ricondotto ai processi che stavano guidando la gentrificazione scellerata di San Francisco, in cui la comunità italiana andava progressivamente scomparendo. Uno degli aspetti più interessanti della personalità di Ferlinghetti è il suo rapporto con il nostro paese, con cui ha cercato spesso il dialogo, una scelta confermata dalla decisione di recuperare il cognome italiano di suo padre, originario di Brescia. Come Pasolini nelle sue poesie romane, in testi quali “The Old Italians Dying” (1976) Ferlinghetti ha espresso il suo rammarico per i valori, i riti, le tradizioni delle comunità italiane negli Stati Uniti, che erano stati importati nelle prime fasi della “grande migrazione” e che si sono progressivamente smarriti nel passaggio tra la prima generazione di immigrati e quelle più recenti e sempre più distanti dalla cultura del nostro paese, oggi spesso pienamente americanizzate. Portavoce di mondi che sbiadiscono, Ferlinghetti ha provato a immortalare queste ultime testimonianze per opporsi al loro oblio con la stessa intensità con cui ha continuato a contestare le radicali e repentine trasformazioni che interessano North Beach, in cui è sempre più raro poter ascoltare voci che si esprimono in italiano, se non quelle chiassose e scomposte dei turisti che lo attraversano spostandosi dalla celebrata Little Italy al Fisherman’s Warf. Un chiacchiericcio scomposto che ha preso il posto del melodico vocio degli umili pescatori e lavoratori, appartenuto a un’epoca in cui San Francisco è stata una città di avventurieri e di artisti, poeti e scrittori, di cui Ferlinghetti ha tradotto pensieri e parole in poesia per decenni.

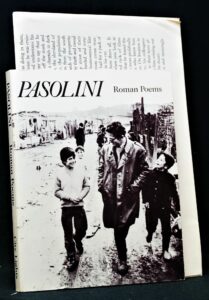

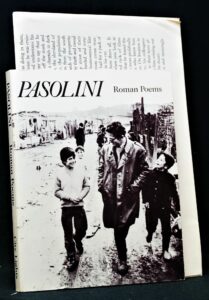

Anche l’altro brano di Pasolini presente nell’antologia, “Serata romana” (in traduzione, “Roman night”), è tratto da La religione del mio tempo e appartiene alla medesima sezione. Nel volume 41 della City Lights Pocket Poets Series, pubblicato nel 1986 con il titolo di Roman Poems, i due testi fanno parte di una breve, ma ricca, antologia pasoliniana di cui un numero cospicuo di poesie è tratto dalla raccolta del 1961, ben sedici su ventisette. I rimanenti testi sono tratti da una selezione piuttosto eterogenea, pubblicati con gli originali a fronte e alternati a fotografie che ritraggono Pasolini e a una selezione di suoi disegni. Ferlinghetti e Valente includono poesie più classiche, quali “Il pianto della scavatrice”, limitata alla sua parte I, e “Quadri friulani”, da Le ceneri di Gramsci (1957); la celebre “Supplica a mia madre”, insieme a “La ricerca di una casa” e a una delle “poesie mondane”, “Lavoro tutto il giorno come un monaco”, da Poesia in forma di rosa (1964); a completare il quadro, un paio di componimenti più tardi, da Trasumanar e organizzar (1971), e una coppia di poesie in dialetto friulano della prima fase, nella loro redazione finale pubblicata in La nuova gioventù (1975). La scelta più interessante è tuttavia quella delle due poesie che Ferlinghetti e Valente hanno collocato in apertura del loro volume, tratte da Roma 1950 Diario (1960), non esattamente una delle più famose dell’autore. Apre il volumetto infatti “Adulto? Mai – mai, come l’esistenza”, riportata come “Diario” e tradotta come “Diary”, che potrebbe essere considerata equamente una manifestazione di poetica di Ferlinghetti e di Pasolini:

Adulto? Mai – mai, come l’esistenza

che non matura – resta sempre acerba,

di splendido giorno in splendido giorno –

io non posso che restare fedele

alla stupenda monotonia del mistero.

Ecco perché, nella felicità,

non mi sono abbandonato – ecco

perché nell’ansia delle mie colpe

non ho mai toccato un rimorso vero.

Pari, sempre pari con l’inespresso,

all’origine di quello che io sono.[4]

L’altro è “Chiusa la festa”. La traduzione di Ferlinghetti e Valente in entrambi i casi appare piuttosto fedele:

Grown up? Never – never -! Like existence itself

which never matures staying always green

from splendid day to splendid day –

I can only stay true

to the stupendous monotony of the mystery.

Thats’s why I’ve never abandoned happiness,

that’s why in the anxiety of my sins

I’ve never been touched by real remorse.

Equal, always equal, to the inexpressible

at the very source of what I am.[5]

Si provi a confrontare questi versi con un originale di Ferlinghetti, scelti tra i testi del suo classico A Coney Island of the Mind, per verificare quanto la visione poetica dei due autori è affine, soprattutto durante la prima fase degli anni Cinquanta:

I have not lain with beauty all my life

and lied with it as well

telling over to myself

how beauty never dies

but lies apart

among the aborigines

of art

and far above the battlefields

of love[6]

L’edizione dei Roman Poems si apre con una pagina di Alberto Moravia in difesa dell’amico e della sua poesia. Moravia è un autore molto conosciuto negli Stati Uniti, che ha visitato per la prima volta negli anni Trenta, e l’introduzione riprende la celebre orazione funebre pronunciata ai funerali dell’amico di una vita, che è in sé una difesa della poesia. L’assassinio del poeta è visto come un momento di spartiacque che introduce una benjaminiana perdita d’aura che riallinea l’Italia con un mondo ormai ridotto a prosa, di cui peraltro Pasolini aveva già intravisto gli esiti nell’evoluzione dei romanzi, del teatro e del cinema. Sulla morte di Pasolini, Ferlinghetti era intervenuto anche in un’intervista per L’unità del 2012, in cui anche la celebre orazione di Moravia:

Pochi giorni fa, il 2 novembre, è stato l’anniversario della morte di Pier Paolo Pasolini, secondo me il più grande poeta italiano del secondo Novecento, che ho avuto la fortuna di tradurre per City Lights, come il mio amico Jack Kerouac. Ricordo ancora il Festival di Castelporziano, nel 1979, a pochi metri dal luogo del delitto Pasolini. Credevamo di essere stati invitati a una riunione tra pochi intimi, e invece venimmo investiti da microfoni e telecamere che ci chiedevano della sua morte. Rispondemmo che era stato un delitto fascista, e Alberto Moravia, che pure era stato suo grande amico, come gli italiani ben sanno, in quell’occasione non ebbe lo stesso coraggio. Ecco, per me Pasolini è stato un poeta rivoluzionario e anarchico, nel senso che intendo.[7]

La City Lights Pocket Poets Anthology peraltro è uscita nel 2015, nello stesso periodo in cui si è celebrato il quarantesimo anniversario della morte di Pasolini, e la stessa antologia Roman Poems è stata rieditata nel 2005 per un’edizione che celebra il trentennio della morte dell’autore, in un periodo in cui Valente è stata direttore dell’Istituto di Cultura Italiana a Los Angeles, che ha contribuito alla riedizione del volume. In un’altra intervista, rilasciata a Massimo Gaggi per il Corriere della sera in occasione del suo centesimo compleanno, Ferlinghetti – dopo aver ribadito: “Don’t call me a Beat. I was never a Beat poet” – ha anche confermato la sua idea Pasolini come del più grande intellettuale del Ventesimo secolo.[8] La scomparsa di Ferlinghetti ci appare ancora più amara, sovrapponendola a quella tragica di Pasolini ma per contrasto anche all’atmosfera festosa che ha accolto la sovrapposizione tra l’uscita del suo ultimo romanzo Little Boy (2019) e la ricorrenza del suo centesimo compleanno. In quell’occasione mi ero trovato a scrivere un medaglione su di Ferlinghetti per la rivista Riviere, curata dal Centro Studi dedicato a Joseph Tusiani, che come Ferlinghetti ha descritto l’esperienza italoamericana in poesia, acquisendo entrambi lo status di Laureate Poet partendo da questo comune background. In tempi pre-pandemici, la città di San Francisco aveva organizzato numerosi eventi per festeggiare il suo poeta più amato e più rappresentativo. Ero tornato a San Francisco un paio di settimane prima del suo compleanno, e mi ero recato nella sua celebre libreria pregustando l’atmosfera: a North Beach non si parlava d’altro, tra i turisti del Caffè Trieste i pochi superstiti e vecchissimi frequentatori locali avevano subito pronta una storia sul loro vicino per chiunque volesse ascoltarli, magari pagando loro un espresso e un maritozzo alla crema. Oggi il poeta riceve l’estremo saluto del suo quartiere blindato dalle norme anti Covid-19 e con City Light che ripetutamente annuncia la possibilità di chiudere, come hanno già fatto alcune librerie americane celebri negli ultimi mesi. Sarebbe davvero una perdita inestimabile: anche se Ferlinghetti non era ormai coinvolto direttamente nella gestione della libreria da anni, la visione dei volumetti della Pocket Poet Series, distribuiti sugli scaffali, restituisce anche visivamente la vastità degli interessi dell’autore. Da studioso di Pasolini, alla mia prima visita di City Lights la presenza in bella vista del volume mi aveva molto sorpreso. È risaputo che Pasolini amava Ginsberg, che incontrò anche a New York e a Roma, e mi è venuto da chiedermi, chissà se si sarebbe mai aspettato di ritrovarsi un giorno esposto negli stessi locali dove negli anni Cinquanta il più celebre idolo beat si esibiva nei primi readings che lo resero una leggenda. Non conoscevo invece di questo interesse di Ferlinghetti per Pasolini, finché non mi sono recato a San Francisco e mi sono trovato i Roman Poems tra le mani, né avevo idea che Ferlinghetti avesse deciso di tradurre Pasolini di suo pugno. Ancora più sorprendente è stato riscontrare un interesse per la poesia di Pasolini in America, dove è considerato quasi esclusivamente un regista cinematografico, per quanto sia risaputo l’amore di Ferlinghetti per Dante, per entrambi un riferimento costante in poesia e nella rappresentazione della realtà:

Not like Dante

discovering a commedia

upon the slopes of heaven

I would paint a different kind

of Paradiso

in which the people would be naked

as they always are

in scenes like that

because it is supposed to be

a painting of their souls

but there would be no anxious angels telling them

how heaven is

the perfect picture of

a monarchy

and there would be no fires burning

in the hellish holes below

in which I might have stepped

nor any altars in the sky except

fountains of imagination.[9]

Sempre in prima linea nella poesia, come nella promozione della cultura e nell’attivismo politico e sociale, a cento anni come a venti, Ferlinghetti da squisito poeta e intellettuale ha anche accostato Pasolini a Dante, cogliendo una certa tradizione critica diffusa soprattutto nei dipartimenti italiani all’estero, che vede Pasolini come l’autore contemporaneo che più di frequente è messo a confronto con l’eredità di poeta e intellettuale del primo e più grande poeta italiano.[10]

Proprio in Pasolini dunque Ferlinghetti è sembrato trovare un’anima affine che incarnasse lo spirito beat ma conservasse anche quel suo amore genuino per la poesia che abbracciava anche la sua dimensione più tradizionale, qualcuno che condividesse anche una simile visione della sua origine italiana. I Roman Poems appaiono dunque un piccolo capolavoro in cui la poesia diventa un linguaggio comune che unisce due paesi separati dall’Oceano e riunisce le due comunità italiane che si sono riconfigurate guardandosi da lontano negli anni, mettendo in dialogo attraverso la traduzione due autori che in vita non si sono mai conosciuti. L’importante lavoro di poeta, traduttore, editore e libraio di Ferlinghetti inoltre sottrae la poesia di Pasolini all’oblio della ricezione internazionale che ha derubricato l’intera produzione dell’autore che non sia passata sullo schermo. Forse la parte più interessante che di Ferlinghetti ci rimane è proprio la sua libreria, in cui avventurandosi è possibile sentire risuonare nella mente celebri sue affermazioni quali: “As long as there is poetry, there will be an unknown; as long as there is an unknown there will be poetry. The function of the independent press (besides being essentially dissident) is still to discover, to find the new voices and give voice to them.”[11]

[1] Pier Paolo Pasolini, “Sex, Consolation for Misery”, in Lawrence Ferlinghetti (a cura di), City Light Pocket Poets Anthology, City Lights, San Francisco 2015, 203.

[2] Pier Paolo Pasolini, “Sesso, consolazione della miseria”, in Roman Poets, a cura di Ferlinghetti e Francesca Valente, City Lights, San Francisco 1986, 40.

[3] Dal sito dell’editore City Lights, in apertura al catalogo della collana Pocket Poets Series: http://www.citylights.com/collections/?Collection_ID=305

[4] Pier Paolo Pasolini, “Diario”, Roman Poets, cit., 2.

[5] Pier Paolo Pasolini, “Diary”, Roman Poets, cit., 3.

[6] Lawrence Ferlinghetti, “10”, A Coney Island of the Mind, New Direction, New York 1958, 23.

[7] Anonimo, “Morto Lawrence Ferlinghetti, simbolo della Beat Generation che tradusse le poesie di Pasolini”, 24 febbraio 2021, http://www.centrostudipierpaolopasolinicasarsa.it/notizie/morto-lawrence-ferlinghetti-leggenda-della-beat-generation-che-tradusse-in-inglese-le-poesie-di-pasolini/

[8] Massimo Gaggi, “Ferlinghetti: ‘Io mai stato Beat. Il più grande? Pasolini’”, https://www.corriere.it/19_marzo_16/lawrence-ferlinghetti-io-mai-stato-beat-piu-grande-pasolini-intervista-c473c5f4-4816-11e9-9178-69fe8668174c.shtml

[9] Lawrence Ferlinghetti, “13”, A Coney Island of the Mind, cit., 28.

[10] Il primo a occuparsi dell’eredità di Dante negli scrittori del Novecento italiano è Zygmunt Barański, “The Power of Influence. Aspects of Dante’s presence in Twentieth Century Italian Culture”, Strumenti critici, settembre 1986, pp. 343–76. Un discorso più ampio è in Manuele Gragnolati, Fabio Camilletti e Fabian Lampart (a cura di), Metamorphosing Dante: Appropriations, Manipulations and Rewritings in the Twentieth and Twentieth-First Centuries, Turia+Kant, Vienna e Berlino 2011. Per Dante e Pasolini, vedi Gragnolati, Amor che move: Linguaggio del corpo e forma del desiderio in Dante, Pasolini e Morante, Garzanti, Milano 2013; ed Emanuela Patti, Pasolini after Dante. The “Divine Mimesis” and the Politics of Representation, Legenda, Cambridge 2016.

[11] Dal sito di City Lights, in apertura al catalogo della collana Pocket Poets Series.

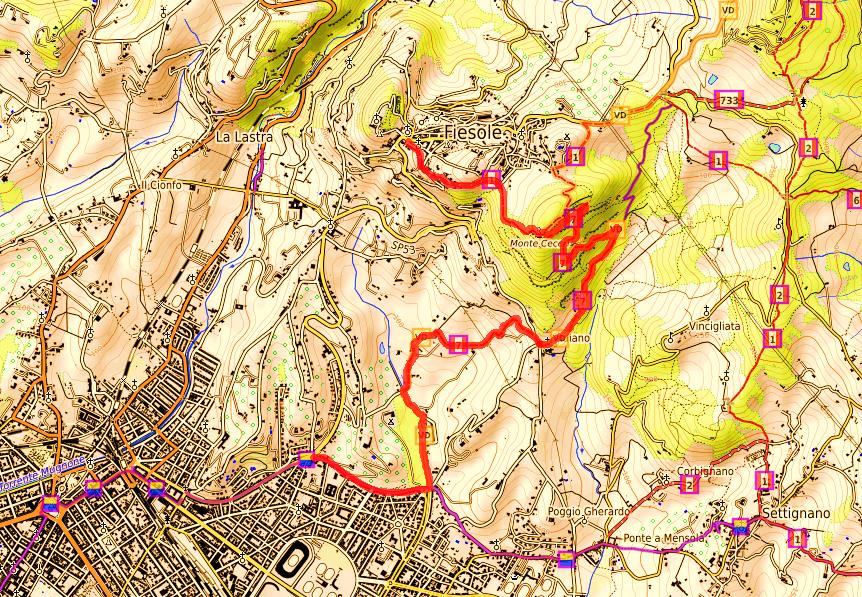

[Presentiamo alcuni estratti da Noi di Alessandro Broggi (Tic Edizioni, 2021, https://ticedizioni.com/collections/ultrachapbooks/products/noi-broggi), un diario di viaggio finzionale e meta-narrativo.]

[Presentiamo alcuni estratti da Noi di Alessandro Broggi (Tic Edizioni, 2021, https://ticedizioni.com/collections/ultrachapbooks/products/noi-broggi), un diario di viaggio finzionale e meta-narrativo.]

Quando Lawrence Ferlinghetti tradusse Pier Paolo Pasolini per City Lights

Quando Lawrence Ferlinghetti tradusse Pier Paolo Pasolini per City Lights

[La rivista “

[La rivista “

Trasfigurazioni

Trasfigurazioni

Due prose di Alexandrina Scoferta

Due prose di Alexandrina Scoferta

Opera dalla genealogia complessa, nata come spettacolo teatrale all’interno della rassegna del Garofano Verde ideata e diretta da Rodolfo di Giammarco, il testo dello spettacolo è pubblicato nella collana Teatri di Carta dell’editore Caracò di Bologna, e ora in forma di docufilm. Conosco l’autore Massimiliano Palmese, drammaturgo e poeta, da molti anni e proprio

Opera dalla genealogia complessa, nata come spettacolo teatrale all’interno della rassegna del Garofano Verde ideata e diretta da Rodolfo di Giammarco, il testo dello spettacolo è pubblicato nella collana Teatri di Carta dell’editore Caracò di Bologna, e ora in forma di docufilm. Conosco l’autore Massimiliano Palmese, drammaturgo e poeta, da molti anni e proprio

Ognuna di quelle testimonianze, su tutte quella di Piergiorgio Bellocchio, contribuisce a restituirci non solo il reperto andato perduto ma anche il senso e lo stile di un’archeologia del presente in grado di affrancare i fatti dall’oblio e di mettere in guardia le generazioni future dagli agguati che l’io sociale tende ai corpi liberi di uomini e donne del nostro tempo. Felici le inserzioni dello spettacolo teatrale in cui la passione da intendersi nel doppio senso, laico e religioso, domina la scena. Tra le immagini di repertorio o documentarie formidabile è il ritratto dello scienziato, studioso delle formiche – descrizioni del mondo minimo che mi hanno riportato alla mente le magnifiche pagine di Cacce sottili di

Ognuna di quelle testimonianze, su tutte quella di Piergiorgio Bellocchio, contribuisce a restituirci non solo il reperto andato perduto ma anche il senso e lo stile di un’archeologia del presente in grado di affrancare i fatti dall’oblio e di mettere in guardia le generazioni future dagli agguati che l’io sociale tende ai corpi liberi di uomini e donne del nostro tempo. Felici le inserzioni dello spettacolo teatrale in cui la passione da intendersi nel doppio senso, laico e religioso, domina la scena. Tra le immagini di repertorio o documentarie formidabile è il ritratto dello scienziato, studioso delle formiche – descrizioni del mondo minimo che mi hanno riportato alla mente le magnifiche pagine di Cacce sottili di