di Bianca Coluccio

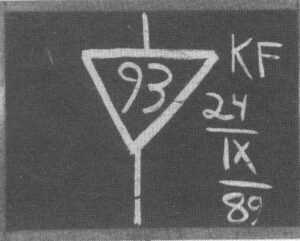

Nel maggio del 2003 l’Alma Mater di Bologna predisponeva una serie di tavole rotonde organizzate nell’ambito dell’iniziativa “Gruppo 63 – Quarant’anni dopo”. Sul magazine dell’Università si legge che l’intento principale è quello di “dimostrare che i lavori del Gruppo 63 avevano una potenzialità di sviluppo ulteriore”.[1] Che l’avessero è indubbio, ma che i lavori del Gruppo 93 potessero ritenersi uno sviluppo della neoavanguardia aveva bisogno di una puntualizzazione precisa, che sciogliesse l’equivoco che era andato tessendosi. Già Biagio Cepollaro, nell’intervento “La compresenza conflittuale”, uscito su Baldus nel 1991,[2] metteva in chiaro come ritenere il Gruppo 93 un’avanguardia, alla stregua del Gruppo ’63, non fosse che uno dei quattro equivoci che toccavano il gruppo.

Nello stesso senso si snoda l’intervento di Lello Voce a Bologna. In questa occasione Voce introduce una nuova forma di avanguardia, che non è più “quella storica, quella neo, quella neo-neo. […] esiste poi un tipo di avanguardia particolare, che io purtroppo conosco molto bene, che è l’avanguardia mio malgrado”.[3] L’equivoco quindi ritorna, anche a distanza di anni, e continua ad avere bisogno di chiarificazioni precise. Prima delle teorizzazioni fatte sopra i lavori del Gruppo, ci sono gli stessi autori che nella consapevolezza delle proprie posizioni non hanno mai voluto o creduto di essere un movimento d’avanguardia.

Lo stesso argomento aprirà, nel 2016, la conversazione svolta a Milano tra Angelo Petrella e alcuni poeti del Gruppo 93.[4] Si richiama ancora in gioco la questione dell’avanguardia: non solo Petrella si domanda se questa esperienza non possa venire considerata come “l’estremo canto del cigno della possibilità di fare avanguardia”, ma se questa considerazione non sia più che altro necessaria a inquadrare un fenomeno storico ponendolo a un estremo di due polarità.

In ognuna di queste occasioni è stato ribadito che i rapporti in termini di scopi ultimi e modalità del loro raggiungimento non sono sovrapponibili rispetto a quello dell’avanguardia, non se ne traggono le mosse. Posto che l’avanguardia sia impossibile a reiterarsi, ciò a cui si tende è più che altro un dialogo, poiché le condizioni che hanno favorito l’avanguardia, “storica, neo, neo-neo”,[5] sono ormai esaurite e irreplicabili.

Come si spiega, dunque, questo fraintendimento? E fino a che punto è normale che si verifichi l’equivoco? Ritenere avanguardia il Gruppo 93 significherebbe allo stesso tempo dover riconsiderare alcuni dei caratteri imprescindibili che cooperano alla formazione di uno statuto d’avanguardia: una condizione storico-politica favorevole, una opposizione antagonista rispetto alla tradizione tout court, un unico scopo ultimo perseguito secondo le medesime modalità.

Riguardo l’impossibilità di riprodurre le condizioni teoriche e storiche tipiche dell’avanguardia, Luperini prospetta l’esistenza di tre cerchi di azione concentrici.[6] C’è un primo cerchio nutrito da un certo numero di autori non armonizzati che compongono una resistenza sperimentale; di qui il secondo in cui tutti coloro che hanno dimostrato interesse nei confronti del Gruppo 93 hanno anche desiderato che il gruppo si tramutasse in una forma d’avanguardia, per conservare delle avanguardie il carattere oppositivo e agonistico. Un terzo cerchio, infine, è quello in cui lo stesso Luperini si inserisce. In quest’ultimo si riconosce l’impossibilità per un’avanguardia di ricostituirsi e si agisce sugli spazi liminari ed estremi ancora concessi dalla postmodernità. In questo senso si potrebbe allora configurare una possibile risposta alla dinamica postmoderna. Spostare la propria attenzione nelle zone periferiche, operare nel segno della lateralità per rispondere alle propensioni di parificazione che connotano il postmoderno.

La postura assunta dal Gruppo 93 è evidentemente discosta rispetto a quella tipica delle avanguardie. L’antagonismo, il nichilismo, il rivoluzionarismo e il terrorismo, l’autopropaganda violenta e autopubblicitaria e la prevalenza della poetica sull’opera: queste sono alcune delle caratteristiche che Renato Poggioli ritiene essere peculiari di ogni movimento d’avanguardia.[7]

Quale avanguardia, perciò, senza antagonismo? Esiste un’avanguardia che non abbia un terminus contra quem, che non mantenga un atteggiamento oppositivo, che non prenda le proprie difese? Già in questo senso, il Gruppo 93 non può essere considerato un’avanguardia. Il tempo delle opposizioni binarie e delle polarità contrastanti è del tutto terminato. Il contesto in cui avviene la produzione culturale è adesso votato alla velocità, della stessa velocità di cui risente il linguaggio, una piega dell’estetizzazione che deve tutto alla comunicazione massmediatica contemporanea: ritenere possibile una difesa ferma e a spada tratta come quella a cui ha abituato l’avanguardia non è neppure più auspicabile.

La modernità dilagante e fluida sancisce una saturazione impossibile da far retrocedere. È la saturazione dell’età moderna ad aver segnato il termine dell’avanguardia. Quello che hanno rappresentato le grandi avanguardie novecentesche non può più venire adoperato come paradigma. Ritenere possibile nella società postmoderna un qualsiasi movimento avanguardistico significherebbe tentare di sostenere un “velleitarismo patetico”.[8]

Tuttavia, quella che si potrebbe considerare alla stregua di un’abiura va ripensata nei termini di una presa d’atto: l’esperienza avanguardistica, storicizzata e conclusa, non può fare a meno di inserire sé stessa nella tradizione. Rispetto all’avanguardia e al suo periodo, quella dialettica contraddittoria che rimaneva alla base del rapporto arte-museo è diventata sterile e impossibile a realizzarsi. L’impasse neoavanguardistico si verificava laddove, pur ricercando un prodotto artistico che fosse incontaminato e atemporale, lo scontro con la solita logica borghese e di mercato era inevitabile: il prodotto artistico era un prodotto, appunto, che per carica innovativa, distruttiva, audacia, era in grado di superare gli altri e di batterli sul piano della concorrenza. L’avanguardia desiderava produrre un’arte imbattibile e imbattuta e che allo stesso tempo non rimanesse impigliata nelle dinamiche di un certo stringente algoritmo.

Diversamente, invece, il Gruppo 93 né mira a produzioni incontaminate e atemporali, né intrattiene questo rapporto contraddittorio col mercato. Anzi, alla nascita del Gruppo, il termine dell’esperienza è già stato deciso ed è il nome stesso che il Gruppo si dà, a indicare quando arriverà lo scioglimento.

Ecco quindi che non si può parlare di avanguardia, almeno poiché non c’è alcun “assestamento dell’arte all’epoca della tecnica”.[9] Per il Gruppo 93, considerate le premesse “temporali”, la possibilità di assestamento non è contemplata. Più che l’epoca della tecnica, si fanno i conti con l’epoca della comunicazione “televisiva” e massmediatica, nutrita di una velocità che non può non interessare anche la dimensione estetica.

In quest’ottica si capisce meglio come la tradizione rigettata dalle avanguardie sempre a fronte di uno sperimentalismo estenuato non soltanto viene riconsiderata ma assume la postura di chi la fa propria, di chi la adopera ai fini della propria arte. Questo spiega come nel Gruppo 93 il dialogo con la tradizione avvenga in un confronto di voci diverse e in qualche maniera rifunzionalizzate. Mentre Lello Voce annovera nel proprio canone Zanzotto, Leonetti, o “addirittura un certo Fortini ‘politico’” ,[10] per Biagio Cepollaro è la lingua del Duecento a costituire il perno e il riferimento principale.

Si legge nell’intervista di Enzo Rega a Biagio Cepollaro:

Jacopone da Todi e il Dante più infernale sono i miei veri maestri. Da loro ho capito come una parola, ogni singola parola può essere a tal punto “riscaldata” da diventare incandescente. Ho capito “l’eccessivo” che si annida nelle consonanti, la materialità della parola, la sua capacità di attrito e di resistenza alla banalità del “poetese” e dello standard. Da maestri del genere si capisce come la poesia medioevale, letta in un certo modo, si avvicini quasi all’ultima poesia sonora, come la cosiddetta “tradizione” sia in realtà – se grande – un serbatoio infinito di possibili innovazioni e ricerche.[11]

Il terreno comunque del Gruppo 93 è la tradizione non tutta e non canonica, ma ripensata e rifunzionalizzata alla luce di una propria soggettività. Posto questo come punto di partenza, le possibilità di declinazione sono molteplici e diversificate. Inoltre, la fluidità e la soggettività di cui si connotano i canoni, sono iscritte all’interno di un intento preciso, di una scrupolosa volontà di contaminazione. Senza questa idea di tradizione fin qui descritta, non ci sarebbe alcuna possibilità di contaminazione.

Come si è detto, il quadro attuale non permette più una separazione netta e oppositiva neanche tra lingua ordinaria e lingua poetica, tra lingua alta e bassa, altezza del linguaggio lirico e statuto periferico della parola dialettale. La contaminazione vorrebbe agire in questo senso come una ibridazione. Ciò che si vuole raggiungere è un momento infine creolo in cui allo scambio è seguita una successiva fusione, secondo un movimento che abbandona ogni pretesa di alterità e affermazione per giungere a un risultato polifonico, un’armonia mancata che parte dal suo apparente difetto per riorganizzarsi in un coro di voci e un coacervo di orecchi tesi. Contaminare ha quindi una “pronuncia plurale” e “produce una terza identità che non è equivalente a nessuna delle due che concorrono a formarla”.[12] Affinché un simile processo di contaminazione possa rendersi possibile, il rapporto con la tradizione deve necessariamente essere opposto a quello che si proponeva l’avanguardia. Mentre le avanguardie, infatti, hanno sempre operato un taglio orizzontale di separazione netta e definitiva col passato, quello che fa il Gruppo 93 è, sì, operare un taglio, ma stavolta verticale, aprire una fessura, provocare la fuoriuscita dei propri riferimenti, far collimare tra loro universi svariati e disomogenei.

Quando su Le Figaro apparve nel 1909 il Fondation et Manifeste du Futurisme di Marinetti, la posizione era frontale e inequivocabile. Nessuna bellezza per le opere che non possiedono un carattere aggressivo: ciò che non si configura come scontro e come sommossa allora non riguarda né più l’arte né la bellezza. Non serve a niente girarsi a guardare il passato per l’uomo che si trovi “sul promontorio estremo dei secoli”. Dichiarata la guerra ad accademie, biblioteche, musei: uno spreco di tempo rivolgersi indietro, giacché “il Tempo e lo Spazio morirono ieri” e per loro non c’è posto nell’“eterna velocità onnipresente”. Ma nessuna tra queste velleità incendiare apparterrà poi al Gruppo 93. E ancora: se l’avanguardia storica è senza passato, la neoavanguardia non sa, nel presente, destreggiarsi tra la logica piccolo borghese alla quale vorrebbe sfuggire e che invece la inghiotte. Il Gruppo 93 un po’ per propria volontà e per contingenza storica, riesce a porsi al di là di ognuna di queste posizioni. È agli antipodi, infatti, rispetto al rigetto della tradizione a cui guardava l’avanguardia storica. Ha superato il vicolo cieco in cui borghesia e museo costringevano la neoavanguardia, per approdare su un nuovo terreno di comunicazione e dialogo. Terminate violenze e antagonismi avanguardistici, lo scopo a questo punto diventa sviluppare nuove possibilità di creazione di senso, rifunzionalizzare certi elementi assodati per arrivare a una letteratura creola e quindi inedita.

Dialetto, idioletto, pastiche

Una delle strategie tramite cui si determina la contaminazione è l’utilizzo del dialetto. Di nuovo, le motivazioni sottostanti la scelta di un linguaggio dialettale non sono di natura nostalgica, né viene caricato in alcun modo di valenza regressiva o ancora mitica. Nell’assenza di cariche oppositive e contrastanti, le polarità interne alla lingua si trovano scariche e inefficaci, comportando una “equivalenza neutralizzante peraltro ampiamente supportata dagli interessi economico-tecnologici che presiedono alla produzione artistica di sempre più numerose tipologie di prodotti”.[13] La scelta del dialetto non è dettata quindi da alcuna inclinazione purista e da nessun sentimento nostalgico, quanto dalla volontà di creare uno spazio letterario, poetico, che possa essere uno spazio di creazione di nuovi sensi. Ciò che prima si trovava ai due estremi di una divaricazione viene reso incontro proficuo, generatore di significati, terreno fertile. Non solo: la riduzione progressiva dei parlanti dialettofoni ha comportato l’evoluzione del poeta dialettale in poeta neodialettale. Vale a dire che il contenitore da cui si attinge per creare il proprio universo linguistico non è più reale, ma virtuale. In una situazione simile, la dimensione territoriale, caratteristica della poesia dialettale, è inevitabilmente spinta a riconsiderare i rapporti tra il centro e il confine della lingua.[14]

Niente da imputare, insomma, né a un atteggiamento elegiaco né a una torsione verso l’infanzia linguistica. La lingua si deve muovere verso una scrittura “anti-istituzionale, anticlassica, anti-simbolista, nemica dell’io lirico gonfio dei privilegi usurpati, la quale intenda stabilire reti di relazioni piuttosto che immedesimazioni, vuol dire viaggiare in una scrittura non garantita che ha bisogno, per poter vivere, di un atteggiamento continuamente autocritico da parte dell’autore”.[15]

Si è detto di come all’interno del Gruppo non vi fossero esattamente orizzonti comuni, quanto piuttosto spazi condivisi, e di quanto su questi spazi i vari esponenti si muovessero liberamente. Il diverso utilizzo del dialetto da parte di Lello Voce e Biagio Cepollaro si può iscrivere all’interno di questo libero movimento. Cepollaro, rifacendosi a Jameson, sostiene che il deperimento del pastiche, inteso come una delle strategie di contaminazione, sia da imputare all’interazione mancata cui vengono sottoposti i materiali. La giustapposizione degli elementi non realizza, secondo lui, alcun apporto di senso. Diversamente, quando la fusione è pressoché completa e a stento si riconoscono le parti che di cui si compone l’idioletto, allora lì si verifica un nuovo apporto di senso. Alla funzione parodica del pastiche si sostituisce una funzione “modellizzante”: il luogo della periferia e del confine si pongono come centro di tutta la strategia compositiva”.[16] Il pastiche idiolettico di Cepollaro conduce a un testo le cui ragioni sono nella compressione e nella presenza interattiva di linguaggi diversi.

Di contro, Voce, stabilisce la sua idea di pastiche a partire dalla volontà di creare un attrito nella poesia: gli elementi che la compongono, le citazioni che ne creano l’ossatura, non agiscono al di sotto del testo ma sono manifeste e identificabili. In questo contesto la citazione è un modo di contaminare e dunque un momento di riflessione. E non solo la contaminazione linguistica non può essere esente dalla contaminazione stilistica, ma contaminare gli stili significa minare la consueta distinzione tra i generi di cui si rende necessario un ripensamento. Diversamente a quanto ritiene Cepollaro, Voce prende le distanze dalla posizione di Jameson:

Il pastiche fonda la sua identità (la sua individualità) non sulla perdita di riconoscibilità (di individualità) di ogni suo singolo elemento, come se per una sorta di abbassamento di luminosità tutto si omogeneizzasse nella “sintesi” di una stessa, opaca, patina-tonalità […]. La stroncatura feroce che Jameson riserva al pastiche sembra frutto, quanto meno, di un travisamento sineddochico che condanna il tutto per la parte, che deplora la valenza polifonica per colpire, in realtà, i suoi usi, per così dire, retrogradi.[17]

Processi allegorici, produzione di significati

Il momento in cui si sviluppa la riflessione sull’allegoria coincide necessariamente con quella di riflessione sul cambiamento della condizione e dell’intellettuale e dello scrittore.[18] Gramscianamente, l’intellettuale non può attendersi di avere un gruppo sociale di riferimento, che sarà invece di volta in volta differente sulla scorta di quale gruppo si trovi al potere. Va da sé che anche la produzione in questo contesto diventa vittima di processi di standardizzazione e appiattimento, in un modo che rende quantomai manifesto il legame di reciproca dipendenza che lega l’intellettuale – e quindi lo scrittore – alla società. Dunque, la condizione intellettuale muta indifferibilmente al mutare della realtà che lo circonda. I processi di reificazione, in questo momento, non sono reversibili.

Questo ha determinato un esaurimento delle possibilità, per il simbolo, di rendersi produttore di significati. Posta una definizione di simbolo come rappresentazione di un valore sul supporto di un corpo transeunte, è nel simbolo che il poeta poteva vedere l’universale sopra il particolare. Nella realtà ridefinita dalle logiche moderne, il poeta deve invece cercare il particolare in relazione all’universale.

Cioè a dire che si è creata una opposizione tra l’atteggiamento del vedere e l’atteggiamento più attivo del cercare, oltre che un rovesciamento del processo metonimico. Il simbolo dimostra l’universale adoperando sé stesso. Cosa si sostituisce al simbolo? L’allegoria, che, al contrario, trae le proprie forze da una volontà di indagine e riflessione. Così il simbolo offre una verità data e iscritta nel corpo dell’oggetto, mentre l’allegoria accusa una distanza da colmare tra universale e particolare. Al mutare del simbolo in allegoria muta anche la narrazione, anzi scalzata dalla descrizione. L’impadronirsi di una pratica allegoria è allora da ricondurre all’interno di un programma di ricerca poetica. Abbandonati i lirismi e messe al bando le mere nostalgie, preso atto di un postmoderno che depotenzia ogni conflitto possibile in favore di una generale neutralizzazione, la letteratura diviene essa stessa allegoria, poiché costituita di una rete di scambi e interrelazioni a partire dalle quali si determinano sensi diversi. Per dire meglio, i significati di un testo letterario diventano sempre relativi agli scambi interni che per allegoria, per dialetto, idioletto o pastiche, producono un senso che rende attivissimo il testo.

In conclusione, un progetto di stampo avanguardistico, stanti tutte le premesse di cui si è discusso, è di fatto impossibile a verificarsi. I presupposti che costituivano le basi per la nascita e la durata di un’avanguardia sono scomparsi: non c’è più alcun agonismo da esercitare nei confronti d’una certa tradizione, poiché l’avanguardia stessa è entrata a pieno titolo a far parte di quella tradizione che ripudiava – l’avanguardia è diventata un’arte da museo. Quei conflitti che rendevano fervente il discorso intorno all’avanguardia e al suo interno sono stati livellati dall’avvento del postmoderno, da non intendersi più come ideologia ma come momento storico dato. Laddove le avanguardie hanno sempre tentato un rovesciamento della tradizione, il Gruppo 93 ha superato la dialettica che le riguardava: piuttosto che trascinare sfibrando un discorso che in verità non ha più possibilità di durare, si avanza seguendo un movimento che parte dalla periferia della lingua, dai margini. In questo modo “A un’opposizione dialettica interna al centro si oppone una conflittualità fondata sullo spostamento; all’antagonismo frontale delle avanguardie segue una letteratura della lateralità, giocata sullo scarto, che sottolinea […] uno sforzo di non appartenenza”.[19]

Se questi sono i presupposti che hanno governato il Gruppo 93, la possibilità che si trattasse di una nuova e ultima avanguardia può dirsi inconsistente. Ciascuna delle poetiche che nasce sulla base di tali premesse, trova poi, nel proprio autore, un suo modo unico di declinazione. Quello che si presenta come un gruppo, di fatto, non funziona esattamente come un gruppo: non fa fronte comune e non trova la propria forza in una coesione interna e viscerale. L’idea è più quella di un laboratorio o di una rete, di un organismo che funziona nella cooperazione, ovvero di una letteratura che funziona nella contaminazione.

A conclusione riporto alcune parole del Luperini di Un confronto tra posizioni diverse, significative e chiarificatrici rispetto allo scopo del discorso affrontato fin qui, contenute nell’antologia “Gruppo 93 la recente avventura”.

Ricordava ieri Sanguineti com’è nata la letteratura: non diceva come competenza opposta ad altre competenze, non come la competenza di chi lavora il ferro è opposta alla competenza di chi lavora la seta, è nata invece come competenza opposta all’incompetenza, come sapere e potere separati. Nel ritorno alle origini, e spesso non manca la O maiuscola, c’è il ritorno anche a questa origine. […] Se niente è letteratura non vuol dire che è finita la letteratura, ma che forse è possibile solo una letteratura di secondo grado, sonda il vuoto e il nulla che la circonda e di cui essa fa parte. […] La letteratura di secondo grado è un’allegoria della ricerca di senso.[20]

[1] https://magazine.unibo.it/calendario/2003/05/08/gruppo63?d=2003-05-08.

[2] Biagio Cepollaro, La compresenza conflittuale. Quattro equivoci sintomatici sulle vicende del Gruppo 93, in «Baldus», anno II, n. 1, agosto 1991.

[3] Lello Voce, Il postmoderno è nostro: giù le mani!, http://www.lellovoce.it/Il-Postmoderno-e-nostro-giu-le. Il testo è la trascrizione di Voce del proprio intervento al convegno di Bologna. Gli atti del convegno sono contenuti in AA.VV., Il Gruppo 63 quarant’anni dopo, a c. di Renato Barilli, Fausto Curi, Patrizia Cuzzani e Niva Lorenzini, Bologna, Pendragon, 2005.

[4] La conversazione tra Angelo Petrella e alcuni poeti del Gruppo 93 svoltasi nell’ambito di Tu se sai dire dillo (2016) è reperibile al link https://www.youtube.com/watch?v=VBQsVi36reo&t=2925s.

[5] Lello Voce, il postmoderno è nostro: giù le mani!, cit.

[6] Romanzo Luperini, Un confronto tra posizioni diverse, in «Alfabeta», n. 69, 1985.

[7] Renato Poggioli, Teoria dell’arte d’avanguardia, Bologna, il Mulino, 1962. Quello citato non è l’elenco completo che Poggioli stila. Di fatto, poiché alcune tra le caratteristiche individuate potrebbero essere opinabili (si parla ad esempio di gratuità del fine, che tuttavia non è compatibile con l’avanguardismo russo), solo quelle insindacabili sono state citate in questo testo.

[8] Remo Ceserani, Trent’anni dopo, una convitata di pietra di nome Avanguardia, in il manifesto, 1993. Il documento è disponibile online all’indirizzo:

http://www.cepollaro.it/rastam2.htm#Remo%20Cesarani,%20Trentanni%20dopo,%20una%20convitata%20di%20pietra%20di%20nome%20Avanguardia,%20Il.

[9] Franco Fortini, Verifica dei poteri: scritti di critica e di istituzioni letterarie, vol. 354, Torino, Einaudi, 1989.

[10] Lello Voce, Il postmoderno è nostro…, cit.

[11] Enzo Rega, dall’intervista a Biagio Cepollaro Oltre il postmodernismo: la parola come esperienza del caos, in «Quaderni Radicali», anno XVI, nn. 33/34, aprile-settembre 1992.

[12] Lello Voce, Appunti di dinamica dell’ibrido, «Baldus», anno II, n. 1, 1991. Il documento è disponibile all’indirizzo http://www.lellovoce.it/Appunti-di-dinamica-dell-ibrido.

[13] Biagio Cepollaro, La conoscenza del poeta: metamorfosi del realismo, «Baldus», anno II, n. 1, 1991. Il documento è disponibile all’indirizzo http://www.cepollaro.it/nuova_pagina_50.htm.

[14] Cfr. Biagio Cepollaro, Idioletto, in Perché i poeti?, disponibile al link http://www.cepollaro.it/new_page_2.htm pp. 14-16.

[15] Cfr. Mariano Baino, Biagio Cepollaro, Lello Voce, A proposito delle Tesi di Lecce, «Baldus», n. 0, 1990, consultabile online all’indirizzo http://www.absolutepoetry.org/L-editoriale-del-n-o-0-e-i.

[16] Biagio Cepollaro, La conoscenza del poeta…, cit.

[17] Lello Voce, Appunti di dinamica dell’ibrido, cit.

[18] Per questa breve ricognizione sull’allegoria e il Gruppo 93 mi rifaccio in particolare al capitolo V del lavoro di Angelo Petrella Avanguardia, postmoderno e allegoria: teoria e poesia nell’esperienza del Gruppo ’93, Edizioni Biagio Cepollaro, 2007.

[19] AA. VV., Gruppo ’93: la recente avventura del dibattito teorico letterario in Italia, a cura di Filippo Bettini e Francesco Muzzioli, Lecce, Piero Manni, 1990, p. 13.

[20] Romano Luperini, Un confronto tra posizioni diverse, in AA. VV. Gruppo ’93: la recente avventura… cit., 1990, pp. 38-39.

(Il 22 ottobre è in uscita, per Ronzani Editore, Piccola antologia della peste volume ideato e curato da Francesco Permunian che raccoglie i testi di trentaquattro autori, tra poeti e narratori, corredato dai disegni di Roberto Abbiati. Il brano che segue è l’introduzione al libro del curatore che qui ringraziamo. G.B.)

(Il 22 ottobre è in uscita, per Ronzani Editore, Piccola antologia della peste volume ideato e curato da Francesco Permunian che raccoglie i testi di trentaquattro autori, tra poeti e narratori, corredato dai disegni di Roberto Abbiati. Il brano che segue è l’introduzione al libro del curatore che qui ringraziamo. G.B.)

di Amparo Dàvila

di Amparo Dàvila

Cinque poesie in lingua inglese di Giuseppe Cornacchia,

Cinque poesie in lingua inglese di Giuseppe Cornacchia,

Abbiamo un problema, un problema culturale e politico.

Abbiamo un problema, un problema culturale e politico.