Testo e foto di Paola Ivaldi

“Le varie protesi tecniche di cui oggi ci avvaliamo, come lo smartphone ad esempio, sono innestate su sistemi viventi, noi, caratterizzati da un tempo biologico, non tecnologico, che ha impiegato milioni di anni a farsi. Questa accelerazione lo scardina ignorando i bioritmi che non cessano certo di esistere e ciò produce un malessere a volte fisiologico, più spesso e di sicuro esistenziale, caratterizzato da un senso di perdita, di fuga del tempo così ben rappresentato già dalle clessidre nelle Vanitas seicentesche.”

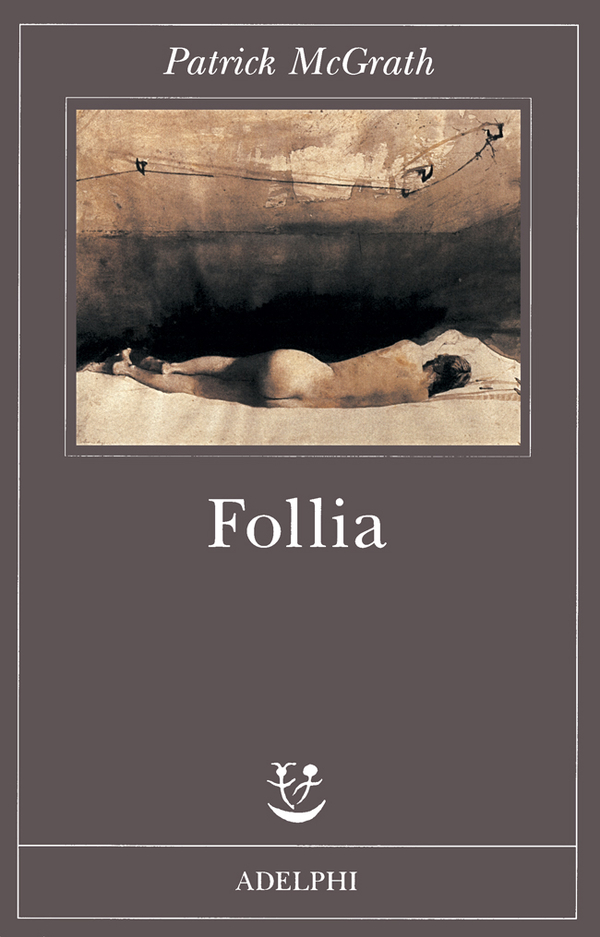

Luisa Fantinel, L’arte di morire (e di vivere)

Io, dentro. L’impiegato del Caf che sta al di là del divisorio in plexiglas è giovane, molto più giovane di me. Questo ormai accade quasi sempre, è un dato di fatto, ma preferivo di gran lunga com’era prima, quando, oltre la scrivania o un qualsiasi bancone, sedevano una donna o un uomo invariabilmente più vecchi di me, con tutte le loro brave rughe e i fisici cedimenti strutturali più o meno goffamente dissimulati. Ne traevo io, nel constatare il distacco anagrafico, un qualche tipo di vaga rassicurazione: la loro avanzata maturità era sinonimo, ai miei occhi, di affidabilità.

Ora non più. Anzi, mi scopro spesso quasi irritata dalla giovinezza del mio interlocutore e da quella che, forse a torto, non lo escludo, reputo una ostentata inesperienza delle cose della vita, da un atteggiamento a tratti spavaldo, che, come in questo caso, fa dire al giovane, con una punta di acidulo sarcasmo, quel tono professional-confidenziale: “Sa signora, ehm… non si illuda: è probabile che quando lei si avvicinerà alla pensione… mmh… insomma, che l’età venga ancora alzata, magari fino ad arrivare al… plateau dei settant’anni”. Nel pronunciare la parola plateau sul suo volto paffuto dal chiaro incarnato appare, per un attimo, qualcosa di simile a un ghigno.

Una sorta di apnea

Io, fuori. Respiro, accorgendomi che prima, mentre ero seduta nell’angusto ufficio, al di qua del divisorio in plexiglas, sulla cui superficie giacevano rinsecchite costellazioni di droplets, restavo talvolta in una sorta di apnea, innescata da un lieve attacco di ansia. Ora, fuori, io respiro e cerco di stare nel respiro, di calmarmi. Calma, respira, mi ripeto e mi ripeto mentalmente.

Mentre, con estrema lentezza, apro il lucchetto della catena della bicicletta legata al palo, proprio lì all’uscita del Caf, dove mi ero recata per avere delucidazioni sulla mia contorsionistica posizione contributiva e sugli ipotetici scenari pensionistici, che già intuivo da panico, metto quindi a fuoco, con altrettanta lentezza, come girando con studiata maestria un obiettivo fotografico, che mi toccano in sorte, minimo minimo, altri due lustri di lavoro da dipendente pubblica.

Quel plateau che spostano sempre

E poi chissà, forse quando sarò lì lì per giungere alla meta, mi si dirà no no, adesso gambe in spalla, sali fino al plateau dei settanta, come ti era stato preannunciato dall’imberbe impiegato del Caf quella volta là, ricordi..? Il solo pensarlo mi fa venire voglia di cacciare un gigantesco roboante selvaggio urlo, espressione di pura rabbia, rabbia potente, magmatica, che in genere avvampa le budella e s’accompagna alla sgradevole constatazione di ritrovarsi vittima di un’inaudita irreparabile ingiustizia. Ma come? Negli ultimi decenni del secolo scorso c’era chi andava in pensione a quaranta, cinquant’anni? Mi ricordo nomi e cognomi. Gli stessi, magari, arrotondavano a fine mese, svolgendo sfacciatamente vari lavoretti in nero. Il total black, d’altronde, è l’evergreen del dolente Paese nostro.

“Perché, vede, signora – mi si rivolgeva poc’anzi il giovane come si parla ai grandi vecchi, scandendo bene le parole mentre scrutava con sguardo concentrato il proprio monitor king size – lei per l’Inps non esiste per molti anni, e questo è un bel problema: c’è proprio come… come un buco prima che lei risulti.” Sì, lo so, caro giovanotto, che quello è il problema mio, comune a molti altri come me, il punto però è molto semplice: noi lavoravamo, nei lontani anni Novanta del XX secolo, anche se per l’Inps non esistevamo, noi abitavamo il buco, osceno e nero, e lì dentro ci davamo un gran daffare. Noi facevamo il buco, noi eravamo il buco e, sprofondati nella voragine inaudita, si veniva palesemente sfruttati pur nella sciagurata distrazione collettiva, perfino degli stessi genitori nostri.

Precari senza saperlo

Nel 1992, quando mi laureai io, non esistevano ancora i precari come categoria sociale, non avevano un’identità di gruppo né, di conseguenza, un senso di appartenenza ad esso. Però io stavo per diventare una di loro. Eravamo già in tanti, ma non lo sapevamo e ci sentivamo soli. Nessuno si preoccupava di noi, giornalisti, opinionisti, partiti politici, sindacati: quando dico nessuno.

In tutta franchezza, ammetto che la mia laurea in lettere moderne a indirizzo storico (reperto n. 1) non poteva rappresentare un boccone particolarmente appetibile per il mercato del lavoro che iniziava, proprio in quegli anni e soprattutto nei settori a cui io mi rivolgevo, in primis quello editoriale, a entrare in una crisi epocale di cui ancora non si aveva una chiara percezione.

Iniziai a capire molto presto quanto sia vero un concetto ricorrente nella manualistica dedicata alla ricerca di un impiego, ossia che cercare un lavoro è già di per sé un lavoro. Implica ferrea volontà, fiducia in sé stessi, ma soprattutto un metodo: individuare un target, inquadrare i propri obiettivi, scrivere un impeccabile curriculum e una bella lettera di accompagnamento studiata ad hoc, mirata ogni volta a un ben preciso destinatario (individuato telefonicamente, contattando i vari uffici del personale e/o delle relazioni esterne).

E poi occorre dotarsi di una pazienza che nemmeno Giobbe: saper aspettare, telefonare, verificare che la lettera sia giunta a destinazione, cercare di capire, superando abilmente (quasi un percorso a ostacoli) i vari filtri delle segreterie, se ci sia una qualche possibilità di fissare almeno un incontro con la persona di interesse. Il tutto senza perdersi d’animo mai, nonostante quasi mai i risultati dell’impegno profuso siano anche solo lontanamente all’altezza delle aspettative. Così funzionava, trent’anni fa.

L’umanità nella buca delle lettere

Trent’anni fa, se non altro, persone in carne e ossa rispondevano ancora, ti dedicavano un minimo di attenzione, dimostrando un barlume di sensibilità, giungo a dire di u-ma-ni-tà; le segretarie afferravano un foglio dalla risma, lo infilavano leste nella macchina da scrivere, quasi sempre, ormai, elettrica, digitavano la formula di rito, sottoponevano alla firma del capo, affrancavano e mettevano in spedizione.

Dalla buca delle lettere, immancabilmente, dopo qualche settimana, vedevo spuntare una busta, formato commerciale. Le ho conservate tutte, queste lettere ormai un po’ ingiallite (reperto n. 2) così simili a reliquie di un’epoca remota; ci sono affezionata, ricordo che nonostante ogni volta provassi un gran senso di delusione, per il diniego che veicolavano, mi confortava comunque l’idea che qualcuno si fosse preso il disturbo di dare riscontro, garbatamente, a una mia richiesta di lavoro.

Ne riporto alcuni stralci. Merita sottolineare la cortesia e la forma (spicca l’uso delle maiuscole per la terza persona singolare) che ancora contraddistinguevano questo tipo di comunicazioni.

Lattes & C. Editori: “(…) spiacenti di comunicarLe che al momento non possiamo prendere in esame la Sua proposta. RingraziandoLa per averci interpellato La salutiamo distintamente”.

Loescher Editore: “(…) spiacenti di informarLa che attualmente l’organico della nostra azienda è al completo e non prevediamo altre assunzioni a breve termine. Distinti saluti”.

Arnoldo Mondadori Editore: “(…) spiacenti di non poterLe dare una risposta favorevole in quanto, attualmente, non sussistono necessità di personale con i requisiti in Suo possesso. Terremo comunque in evidenza il Suo nominativo (…). RingraziandoLa per l’interesse dimostrato nei nostri confronti, cogliamo l’occasione per porgerLe distinti saluti”.

UTET: “(…) Purtroppo al momento non sussiste la possibilità di avvalerci della Sua esperienza e professionalità”.

E vennero le mail

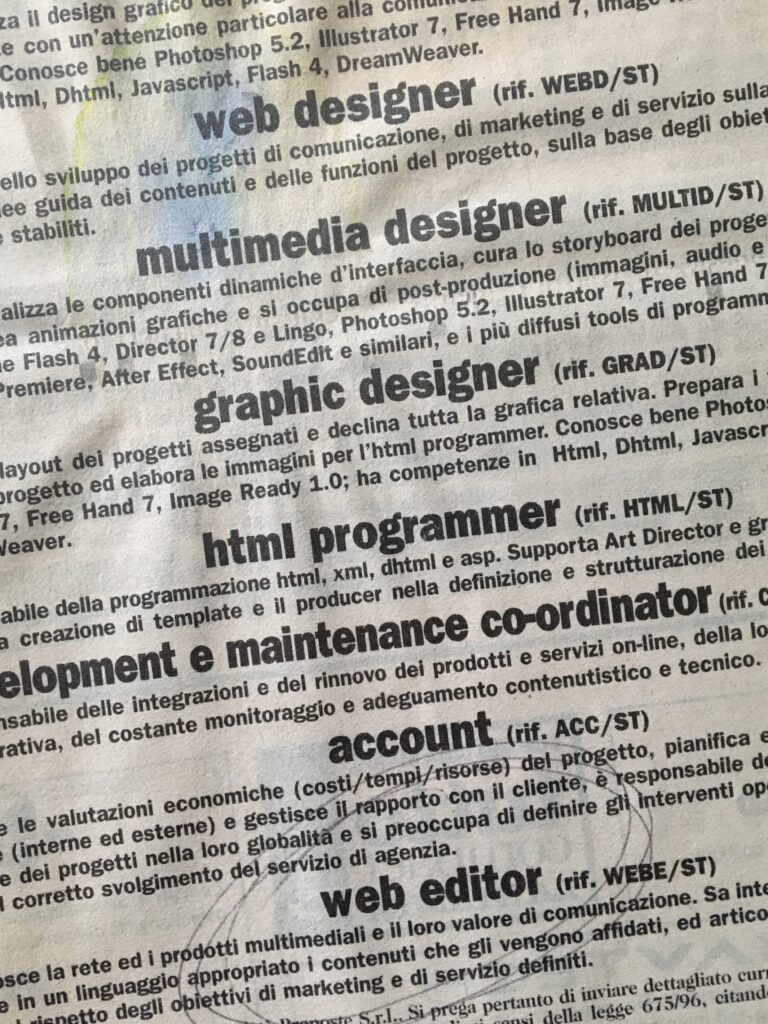

Le cose poi sono cambiate in fretta, molto in fretta. Un decennio o giù di lì. A cavallo tra i due secoli, quando, in un periodo di crisi lavorativa in cui mi venni a trovare, mi capitò di riaffacciarmi sul mercato del lavoro, inviando nuovamente proposte di collaborazione, magari in risposta ad annunci (reperto n. 3) che sempre più sporadicamente venivano pubblicati il giovedì sui quotidiani, le risposte non si materializzavano più nella buca delle lettere.

Magari quelle stesse segretarie, che mi avevano gentilmente scritto in precedenza, erano invecchiate, più stanche, mal pagate e distratte, forse nel frattempo erano già andate in pensione e sostituite da giovani assunte a tempo determinato, da infelici impiegate interinali, oppure si iniziava a risparmiare sul personale, sulla carta e i francobolli. O magari, assai più semplicemente: non fregava più niente a nessuno.

Qualcosa ha iniziato a incrinarsi. Di sicuro l’utilizzo della posta elettronica, che nel frattempo è diventato dilagante di fatto sostituendo i canali tradizionali di comunicazione, non ha aiutato la comunicazione, come la maggior parte di noi, erroneamente, si era illuso che potesse accadere. In molti abbiamo creduto, infatti, che la velocità e l’immediatezza fossero una buona cosa, che avrebbero potuto consentire rapporti più diretti, informali, in un certo senso più facili, più egualitari, peer to peer, si dice(va). Errore madornale, una delle innumerevoli illusioni digitali, quel mettere in rima la dematerializzazione con la semplificazione.

L’anello debole

Tra l’altro io, nel frattempo, ero comunque cresciuta, non vestivo più i panni della neolaureata inesperta, dunque il mio curriculum era diventato anche più corposo, occupando le sue belle due paginette. Eppure, niente da fare, tranne rari casi, non rispondevano più e questo, a ben vedere, era già un nitido, inequivocabile segnale di un graduale impoverimento innanzi tutto dei rapporti umani. Ecco, io so che la mancanza di una risposta può essere terribile: se tu scrivi e non vedi più materializzarsi nulla nella tua buca delle lettere, tu cessi di esistere. Lo stesso si può dire di una mail, oggidì. Uno zero, la mancanza di riscontro a un tuo atto comunicativo ti schiaccia nella nullità, apparente ma non per questo meno deprimente.

Se non considero le prime piccole esperienze lavorative svolte da studentessa universitaria, magari sotto Natale, i miei primi incarichi professionali si sono concretizzati nella stesura di articoli, nella correzione di bozze, nell’editing. Ho provato in tutti i modi a mettere stabilmente piede in una casa editrice, a essere assunta in qualità di redattrice, ma niente da fare, sono sempre e solo rimasta una collaboratrice esterna, il che vuol dire, come amaramente considerava Bianciardi nei lontani anni Sessanta, starsene “(…) in terrazza quando tira vento e piove. Dentro le aziende è come in una camera calda, al peggio come dentro un gabinetto, maleodorante certo, ma riscaldato e riparato” (Luciano Bianciardi, La vita agra).

Io ero, per di più, l’anello debole della catena, proprio quella che in genere si definisce “ultima ruota del carro”, perché in realtà non lavoravo direttamente, se non in un paio di occasioni, con le case editrici bensì con società di servizi editoriali che, fungendo da intermediarie, finivano inevitabilmente per sottopagarmi. I compensi erano quindi talmente bassi che alla fine, pur di trattenermi qualcosa in più in tasca per vivere autonomamente non ero nelle condizioni di versare i contributi previdenziali: i miei lavori venivano tutti immancabilmente camuffati da “collaborazioni occasionali”. Mi fregavo con le mie stesse mani, lo sapevo eccome, ma non avevo altra scelta. Per l’Inps, dunque, io allora non esistevo, stavo nel buco dove rimasi la bellezza di sette anni.

Fuori dal buco

Quando finalmente misi la testa fuori dal buco fu la volta delle cosiddette co.co.co.: collaborazioni coordinate e continuative, a cui seguì l’apertura della partita Iva. I miei committenti si andavano diversificando, avvicinandomi sempre di più al settore della Pubblica Amministrazione. Gli anni passavano, la mia passione per la scrittura mi portò inevitabilmente ad approcciarmi ai nuovi mezzi di comunicazione, i new media, facendomi infine approdare al web writing. Iniziavo a scrivere testi destinati alla pubblicazione non più cartacea, ma online: la mia principale sfera di interesse era soprattutto concentrata sulle enormi potenzialità della comunicazione via web nel settore pubblico, dunque l’informazione ai cittadini attraverso i siti istituzionali di cui gli Enti iniziavano allora timidamente a dotarsi.

Fu con questo spirito che nel 2008, con un figlioletto di quattro anni, io che ormai avevo oltrepassato i quaranta, accarezzai l’idea, possedendone i requisiti, di partecipare a un concorso per la cosiddetta stabilizzazione dei precari indetto dall’Ente pubblico con cui collaboravo da tempo in qualità di consulente. Superai il concorso e fui assunta a tempo indeterminato.

Presto ancora oggi servizio presso il medesimo Ente, ma sempre più spesso mi chiedo: fino a quando? Come farò a resistere per altri dieci anni se non di più? E, sia chiaro: non uso il verbo resistere per mancanza di buona volontà o perché io incarni il logoro luogo comune dell’impiegata pubblica fannullona. Dico resistere perché mi sto accorgendo, a volte mi assale per questo uno strano senso di spavento e di amarezza, che anziché essere cresciuta, professionalmente parlando, anziché vedere delinearsi qualche timida prospettiva di avanzamento, anziché rappresentare, anche solo a tratti, la figura dell’esperta, ebbene tutto quello che ho fatto per trent’anni sembra non avere peso specifico, non vale quasi più nulla, sul mercato, nel mio Ente, fra i colleghi. Questo stato d’animo, nel suo perdurare e consolidarsi, condanna chi ancora ambisca a lavorare con coscienza e con cura a una lenta, inesorabile mortificazione non disgiunta dalla muta consapevolezza che le cose non potranno che peggiorare.

Il mestiere di comunicare

Trent’anni fa comunicare significava: scrivere testi, correggere e curare parole che, nel loro insieme, producevano un contenuto, che veicolava a sua volta un messaggio o puntava a raggiungere un obiettivo. Lentezza… Adesso comunicare è: gestire immagini, maneggiare prodotti audiovisivi, essere social media manager, prendere spunto dagli influencer. Essere sul fantasmagorico pezzo, fare in fretta, più degli altri, arrivare sempre prima… Velocità.

Fin dagli anni dell’università ho cercato di instaurare un dialogo con il personal computer, acquisendo quel minimo di autonomia operativa che mi potesse consentire dapprima di scrivere la mia tesi di laurea e poi, naturalmente, di lavorare. Ricordo i miei approcci con l’Ms-Dos (reperto n. 4a) e l’Html (reperto n. 4b), mi rivedo china sui manuali con l’entusiasmo dell’autodidatta che prova a camminare sulle proprie gambe, che insomma, sì, ce la mette tutta.

Da allora ho tentato costantemente di migliorare le mie performance nell’ambito dell’Ict… altri manuali, nuovi corsi di formazione… ma ormai non mi si scolla più di dosso il presentimento di avvicinarmi all’invisibile capolinea dell’eterna dilettante e, nel ritrovarmi a chiedere sempre più spesso aiuto ai colleghi informatici che, bontà loro, mi spiegano, talvolta mi illuminano, ma che insomma hanno già le proprie rogne da sbrigare, e non possono farmi da balia asciutta, tocco con mano quanto i tempi stiano cambiando rapidamente, rendendo il luogo di lavoro un posto disumano e crudele dove rimango, sempre più spesso, impalata di fronte a problemi che hanno a che vedere con la tecnologia, a chiedermi come farò a continuare a lavorare in questo modo “artigianale”, sentendomi sempre ancora un’improvvisata, una che si arrabatta, che tanto, dai, c’è sempre Salvatore Aranzulla quasi fosse il telefono amico.

Un processo irreversibile

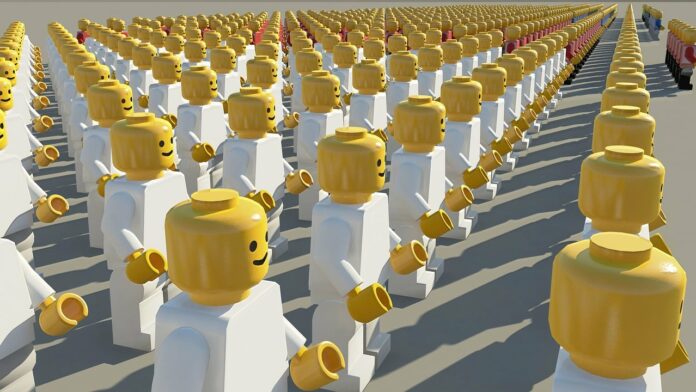

È un processo irreversibile, i ruoli si stanno ribaltando: mano a mano che invecchi non rappresenti più un contenitore di sapere, quel distillato prezioso che scaturisce dall’esperienza che maturi lungo la tua traiettoria professionale. Lo si chiama know-how ed è un’araba fenice, è un concetto sempre più aleatorio, sensazione passeggera, si detiene per poco, il sapere, poi arriverà sempre qualcuno più giovane di te, pronto a spodestarti in un battibaleno.

Ancora lì, fuori. La catena della bicicletta in mano, davanti al portoncino del Caf, ma adesso seduta sul sellino, penso e ripenso alle parole dell’impiegato, quando poco prima mi faceva notare che il mio, in fondo, non è un lavoro usurante. Mi domando: che cosa si intende, oggi, per lavoro usurante? L’usura può essere anche di tipo cognitivo o esistenziale. Non è affatto scontato che persone oltre i sessant’anni siano in grado di tenere il passo con i velocissimi mutamenti dei mezzi di comunicazione e delle procedure informatiche necessarie a una loro gestione che possa definirsi efficace ed efficiente.

Non vorrei fare anche una considerazione di genere, perché rischio di ampliare troppo il perimetro delle mie perplessità, ma come si può non considerare che una lavoratrice over sessanta capita facilmente che si ritrovi a dover accudire uno o entrambi i genitori, i quali non è affatto scontato che possano permettersi di ricorrere a un servizio di assistenza (leggi: badante). Oltre a ciò, sempre la stessa lavoratrice può non riuscire, a sua volta per scarsità di mezzi, ad avvalersi dell’aiuto di una collaboratrice domestica e quindi doversi sobbarcare anche i lavori di casa. Non è questo un quadro, nel suo insieme, altamente usurante? Chi mi risponde?

O dobbiamo scendere per forza in miniera, magari tornare in filanda, per vederci riconosciuto il diritto di dire basta, ho fatto la mia parte, adesso lasciatemi in pace, lasciatemi arenare offline in un anfratto di quiete, consentitemi, vi prego, di disconnettermi una volta per tutte, ignorando chiavette, cloud e upgrade, pin e QRcode, e dimenticando tutte, ma dico tutte, le credenziali indispensabili a lavorare, sbattendomene fino alla morte di non essere multitasking, non vergognandomene mai più, nemmeno per un solo preziosissimo istante.

Desiderio di uscire

Considerato che mi toccherà in sorte ancora un decennio o giù di lì di lavoro non posso che rimanere sgomenta dalla mancanza di prospettiva di crescita professionale, atterrita dal graduale svuotamento di significato e di valore della mia qualifica e dalla perdurante vaghezza del mio ruolo e delle mansioni che ne scaturiscono in maniera quasi del tutto estemporanea.

Forse è per questo che quando mi concedo una pausa – che per i videoterminalisti come me sarebbe dettata per legge, ma della quale il più delle volte mi dimentico io per prima – e, alzatami dalla sedia, mi reco alla finestra, guardando al di là dei vetri, io osservo per qualche minuto il personale addetto alla manutenzione delle aree verdi dell’Ente, provando in cuore una puerile benevola invidia. Vedo questi uomini o queste donne che, vestiti in tuta, rastrellano meticolosi, ma senza un barlume d’affanno, le foglie secche intorno ai loro piedi, facendone mucchietti che successivamente saranno caricati sulle carriole e portati via. Nel guardarli, dunque, mi sorprendo a nutrire quasi un desiderio di demansionamento, vorrei aprire la finestra e gridare loro: facciamo cambio? Ne invidio l’attività manuale, all’aria aperta, a contatto con la natura, ne invidio, soprattutto, la distanza dal personal computer, e ne invidio perfino la tuta: infatti, mi sto accorgendo, ultimamente, che non sento più il piacere di cambiarmi d’abito per recarmi in ufficio, non ho più voglia di impegnarmi nemmeno nella scelta dei vestiti; dal momento che i giorni lavorativi sembrano tutti uguali vorrei scomparire anch’io dentro una anonima divisa che annullasse la mia identità professionale, la mia personalità, il mio genere. Solo un numero di matricola.

Lo “spettacolo” della nostra vecchiaia

Sarà un gran brutto spettacolo, diciamolo pure, la nostra senescenza: altro che anziani in loden e mocassini seduti sulle panchine, all’ombra carezzevole dei platani cittadini, a leggere il giornale appena acquistato in edicola; questo modello di vecchi sarà letteralmente spazzato via, insieme alle stesse edicole, rimpiazzato da un nuovo genere di orrendi umani ricoperti di tatuaggi scoloriti e collassati, ai piedi scarpe ibride prive di lacci, le dentature in uno stato pietoso perché impossibilitati a sostenere le spese di un qualsiasi dentista, nemmeno affidandosi al turismo dentale in Croazia.

Chi, dunque, di grazia, raggiungerà il traguardo della quiescenza? A quale veneranda età? E in quali incresciose condizioni fisiche e mentali? Impiegati fino alla morte, in ufficio col catetere o il pannolone, se va bene, i più facoltosi accompagnati dalla badante fino alla scrivania, gli altri si perderanno per strada in preda ad attacchi acuti di amnesia o sprofondati in fitte nebbie mentali, li si accuserà di assenteismo, li si dimenticherà, verranno rimpiazzati, in un modo o nell’altro.

Tutto sommato, crepare prima della pensione sarà molto meglio per tutti, e sotto certi tragici aspetti potrebbe giungere a rappresentare il male minore. Però, no, io vi imploro: non tirate fuori la tiritera dei dati e delle percentuali, e che è aumentata l’aspettativa di vita e quindi si deve alzare l’età pensionabile. Di quale vita parlate? E dove vivete, voi che ne ciarlate tanto, sfoggiando smilzi numerini che nulla, ma proprio nulla, dicono in termini di qualità di vita, di autonomia individuale, di efficienza e di mobilità, di capacità cognitive. L’aspettativa di vita (che, ribadisco, nulla dice della qualità di vita) viene usata come squallidissimo paravento di modernariato dietro al quale nascondere alla bell’e meglio mucchi di catene arrugginite.

La tristezza di una generazione

In conclusione, non ci rimane altra possibilità, per lenire almeno in parte il profondo disagio esistenziale legato alla nostra disastrata tarda mezza età consumata in quest’epoca oscura di transizione, che condividere tra di noi, sottovoce, quasi vergognandocene, le nostre incertezze e le paure, ammettendo la tentazione di iniziare a sussurrare “I would prefer not to” fino ad arrivare a urlarlo al mondo intero. Ad ogni buon conto, i più coraggiosi e i più folli, quelli che hanno saputo tenere accesa nel tempo, anche se al minimo, la fiammella della passione e della fantasia, come vecchi carbonari ancora invasati, a volte sfornano, nel corso di serate particolarmente deliranti, con lo sguardo un po’ stralunato di chi ne sa più degli altri, di chi ha capito tutto, dei loro farraginosi piani di fuga, exit strategy vagheggiate in vari formati: individuale, per nuclei famigliari o eventuali piccoli aggregati amicali. Sono i soliti bed & breakfast in un qualche entroterra, l’ecovillaggio o il cohousing in collina oppure ancora l’immancabile chiosco di gelato artigianale in località esotiche mai ben precisate, ma sempre comunque al di là di un oceano.

Ad ogni buon conto, quando ci si ritrova tra coetanei, gli eterni-giovani-ultracinquantenni così crepuscolari, i patetici gruppi di “forever young”, quelli che ancora si rivolgono fra di loro chiamandosi raga (come peraltro i loro stessi figli hanno smesso di fare già da un pezzo), ci si vorrebbe lasciar andare, appoggiare la testa sulla spalla del vicino per dare libero sfogo a quella lacrima silenziosa e solitaria, concedendole di scendere giù, lenta e dignitosa, a rigare il volto sciupato: concentrato, quella lacrima, della nostra tristezza generazionale così poco raccontata, scarsamente conosciuta, eppure così dura da masticare, ogni santo giorno, e comunque impossibile da ingoiare, che alla fine ti viene proprio voglia di sputarla fuori una volta per tutte, magari dritta in faccia a tutti quelli (e ci sono!) che ci hanno colpevolmente, deliberatamente o irresponsabilmente, ridotti in questo stato penoso.

A volte, quando penso al futuro, alla vecchiaia che già riesco a intravedere o quanto meno a intuire, essendo io più vicina ai sessanta che ai cinquanta, ho paura più che del buio o del vuoto: di un buio completamente vuoto, svuotato di senso e di noi tutti che, qui e ora, soffriamo visceralmente per le nostre miserabili esistenze, soltanto all’apparenza insignificanti, noi che sogniamo un altrove senza sapere se sia un quando più che un dove.

Che diventa inarrestabile quando lei si è innamora. E questo è il secondo punto. Di lui, Edgar, non si capisce: forse sì, forse no. Ma lei, Stella, sì: si innamora e perde i riferimenti. Non sa più cosa è opportuno e cosa no. E a quali fini. E in base a quali valori. Non conta più niente altro, per lei. Si innamora di un uomo che ha ucciso la propria moglie un un accesso di gelosia. Ma Stella si è innamorata, lo capite? Vi è mai successo? Capivate qualcosa del mondo e di voi e dell’altro? Alla povera Stella è successo questo. La lucidità se ne va e lei fa cose incontrollabili e che, nella sua condizione, sono pericolosissime. Qualcuno conosce una definizione alternativa dell’amore?

Che diventa inarrestabile quando lei si è innamora. E questo è il secondo punto. Di lui, Edgar, non si capisce: forse sì, forse no. Ma lei, Stella, sì: si innamora e perde i riferimenti. Non sa più cosa è opportuno e cosa no. E a quali fini. E in base a quali valori. Non conta più niente altro, per lei. Si innamora di un uomo che ha ucciso la propria moglie un un accesso di gelosia. Ma Stella si è innamorata, lo capite? Vi è mai successo? Capivate qualcosa del mondo e di voi e dell’altro? Alla povera Stella è successo questo. La lucidità se ne va e lei fa cose incontrollabili e che, nella sua condizione, sono pericolosissime. Qualcuno conosce una definizione alternativa dell’amore?