di Fabio M. Rocchi

L’annullamento della logica temporale e la visione trasfigurata. Su un oggetto ricorrente in Solenoide di Mircea Cărtărescu – Il Saggiatore, 2021, traduzione italiana di Bruno Mazzoni

Come opera una delle logiche di racconto preponderanti nell’ultimo fluviale romanzo di Mircea Cărtărescu, Solenoide?

La storia si concentra sulle ossessioni e sulla non-vita del protagonsita, un anonimo professore di scuola secondaria che presta servizio nella Romania degli anni Ottanta e che si trascina senza scopo da casa al lavoro, spostandosi in tram in una Bucarest periferica e allucinata.

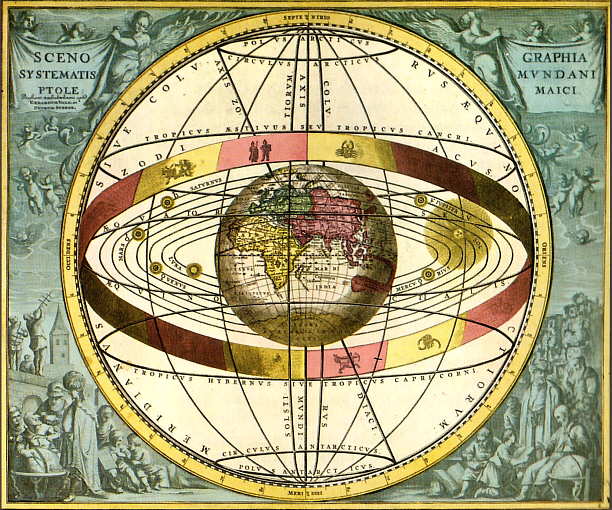

La sua esistenza si consuma tra il chiacchiericcio dei colleghi e la maniacale registrazione delle proprie angosce notturne. Un manoscritto, popolato di frammenti già precedentemente annotati e adesso recuperati in forma commentata, costituisce la sua occupazione quotidiana. Il professore vuole comprendere la vera natura del mondo che lo circonda, risolvendo enigmi di tipo matematico e affrontando un assillante quesito di matrice filosofica: quello della presenza di una quarta dimensione, un universo parallelo in cui una seconda esistenza, direttamente posta in connessione con la realtà tridimensionale, si manifesta attraverso presenze brulicanti e multiformi.

Molto spesso i capitoli prendono spunto da un fatto, del tutto realistico e legato al presente del protagonista o ad episodi della sua infanzia. Il racconto però va incontro sempre ad una svolta inattesa. Ad un certo punto, senza alcuna transizione che prepari il lettore, la logica temporale viene spazzata via e, letteralmente, veniamo trascinati all’interno di un mondo diverso, sorretto da leggi differenti a quelle che vigono nel quotidiano.

Queste vere e proprie epifanie stranianti e magiche spezzano in due il ritmo della pagina e la rendono senza mezzi termini straordinaria. Al loro interno il personaggio di Cărtărescu si trova di fronte a visioni declinate secondo un immaginario molto riconoscibile, in cui elementi quali il labirinto, la larva, l’ampolla di formaldeide che contiene un corpo ancora vivo, l’idra gigante e le creature dalle molte membra ritornano con coerenza.

È da notare come un luogo istituzionale e legato all’assetto dell’organizzazione comunista sia sempre lo scenario che contiene i presupposti anche spaziali affinché il disvelamento avvenga. Si tratta di edifici bui, costruiti su un dedalo di corridoi e porte, secondo una architettura sovietica ben riconoscibile. Il luogo in cui viene esercitato il potere, assieme all’organizzazione burocratica che ne permette la suddivisione, appare come invalicabile: oscuro, squadrato, pura esaltazione della logica del controllo. E invece proprio in quei contesti, spesso con improvvisati o casuali compagni di viaggio, il protagonista trova inaspettatamente accessi nascosti e pertugi che gli regalano la visione di un altrove sensoriale e a un tempo metafisico.

Accade nell’episodio della fabbrica abbandonata con il collega Goia; accade nella Caserma, in compagnia di una bambina incontrata per caso in sala di attesa. Accade nella grande scena della protesta presso l’obitorio, con la professoressa Caty. Accade con Traian nel sanatorio di Voilà, la notte in cui l’apertura di un armadio offre uno squarcio su un mondo alternativo e proteiforme che è poi quello al quale tende l’ambizione dello scrittore in questa opera.

A riprova della tenuta di questo immaginario, nel romanzo un oggetto più di altri, inanimato e all’apparenza privo di connotazioni ultra-terrene, determina alcune scene dal particolare valore simbolico e viene riproposto agli occhi del destinatario come una sorta di refrain rivelatore. Si tratta della poltrona del dentista.

Nel capitolo ottavo della prima parte del romanzo (pp. 78-102) il protagonista – un anonimo professore di lingua e letteratura romena – decide di andare a vivere da solo e di staccarsi dalla famiglia.

La ricerca di un appartamento si conclude quando, in via Maica Domnului, il giovane docente si imbatte in una stravagante costruzione a forma di nave, che completa il suo profilo con una torretta munita di ringhiera, alla quale si accede tramite una porta di accesso situata su un piccolo terrazzo. Si tratta della ex dimora del vecchio Mikola, che gliela ha venduta senza troppe complicazioni e a un prezzo più che ragionevole.

Da questo momento hanno inizio le esplorazioni in quella che si propone come una vera e propria casa delle meraviglie, luogo del magico e del soprannaturale così come, ambivalentemente, dello squallore e della solitudine. L’ambiente si presenta come un labirinto incantanto: molteplici porte si aprono sui corridoi mentre spazi sempre nuovi e inattesi si rivelano al giovane proprietario. In quella sorta di iper-cubo, edificato su un tronco di piramide rovesciata, egli vive esperienze ultra-terrene, poste cioè al di là di una realtà fenomenica e immaginabile secondo i normali parametri con i quali siamo soliti esperire il mondo. La forma geometrica del cubo, nella serie delle ricorrenze simboliche del romanzo, accoglie del resto in sé un ampio spettro di significati: si tratta di un solido che può trasformarsi in un poliedro polidimensionale e che ha alle spalle una cospicua trattazione matematica che passa dal pensiero di George Boole (1815-1864) per arrivare a quello di Charles Howard Hinton (1853-1907).

Il protagonista finisce per identificarsi pienamente con quello spazio. Si legge a un certo punto: «Se ogni casa è l’immagine di colui che la abita, per quanto anamorfica e ingannevole possa essere, ho saputo anch’io che là, in quell’iper-cubo, in quel tesseratto di cenere, avevo incontrato il mio più completo autoritratto» (p. 88). Il professore vive dunque le contraddizioni della casa e ne coglie, seppur per brevi momenti, i privilegi. Il tempo diacronico, il clima, la luce – per gran parte della storia rappresentati come monotoni e tendenti al grigio, opachi, intonati al contesto di una periferia oppressa dalla dittatura e dall’industrializzazione nella Bucarest degli anni Ottanta – mutano improvvisamente di segno, aprendo come degli squarci sulla superficie di un velo. Si tratta di fessure che permettono di guardare oltre e di entrare in contatto con una prospettiva esistenziale amplificata.

A generare il flusso di energia che sospende la realtà, così come il peso della materia e dei corpi, è un solenoide, ovvero una elettro-calamita composta da una bobina di rame avvolta in spire che, se posta a contatto con una fonte elettrica, può dare luogo a inversioni del campo magnetico. Tutto parte da qui, da un consistente fulcro di senso che peraltro dà il titolo al romanzo. La cosa veramente particolare, tale da rendere l’immaginario di Cărtărescu unico, è che il solenoide si trova posto, in seguito ad antiche vicende che avevano riguardato gli esperimenti del vecchio Mikola, proprio sotto la casa del professore, in particolare corrispondenza con la torretta con cui termina la costruzione a forma di nave alla quale prima facevo riferimento. Nel momento in cui il protagonista si rende conto della relazione tra un interruttore quasi nascosto e l’attivazione del ronzante solenoide, egli si trova curiosamente sdraiato su una vecchia poltrona da dentista. Cosa ci fa questo oggetto, del tutto decontestualizzato, all’interno di quell’edificio?

La capacità immaginifica di Cărtărescu sorprende il lettore e lo costringe ad uno sforzo di comprensione che va oltre le regolari associazioni semantiche. Si direbbe, in virtù di analoghi accostamenti forzati che si riscontrano nel romanzo e più in generale nell’intera opera dell’autore romeno, che questo particolare procedimento si regga sullo straniamento di sklovskijana memoria e metta in relazione particolari volutamente irrelati, in cui le categorie del desueto e del defunzionalizzato giocano senza dubbio un ruolo importante. Per questo motivo, nel corso di una delle sue prime esplorazioni, il professore si trova di fronte a questa poltrona dentistica attrezzata di tutto punto, posta al centro dell’ultima stanza della casa, appunto all’interno della torretta, in uno spazio interamente vuoto che diventa simbolico. Lì, assieme alla compagna Irina, attivando l’interruttore che dà il via all’azione del solenoide, i corpi potranno fluttuare nell’aria leggeri e, soprattutto, potranno disvelarsi alcune visioni che permetteranno di ricostruire un senso secondo e più veritiero sull’ordine universale.

La poltrona del dentista, privata delle sue funzioni e della sua principale destinazione d’uso, diventa oggetto mediatore all’interno di una estetica perturbante che ha evidenti tradizioni ottocentesche, specie se ci riferiamo al filone del racconto fantastico che prende avvio con Poe e prosegue con Hoffmann. La sua silenziosa presenza diventa varco che mette in connessione la realtà con l’iper-realtà. Si crea una zona di sospensione, di soglia, in cui i due mondi – sovrapposti senza che in condizioni normali se ne possano immaginare le tangenze – riescono finalmente a dialogare.

Se la poltrona del dentista è senza dubbio un oggetto straniante, colpiscono allo stesso modo la sua ricorrenza nel romanzo e le associazioni che nell’immaginario di Solenoide vengono ad essa attribuite, con la valenza come si diceva di elemento connettore tra i due emisferi del noto e dell’ignoto. Una circostanza desunta dalle memorie protagonista bambino ci restituisce una immagine cruciale, senza dubbio la fonte che ispirerà successivamente alcune visioni dell’io narrante. Nel capitolo diciannovesimo, dedicato alla rievocazione dei problemi di salute che ne avevano afflitto l’infanzia, il professore ricorda i momenti di disagio fisico vissuti proprio su una poltrona di uno studio dentistico, rappresentandola attraverso una raffigurazione dominata dall’espressionismo: «Tutte le volte che mi liberavo dalla morsa della poltrona dentistica, completamente stordito, col volto bagnato di lacrime, notavo immediatamente che le mattonelle del pavimento su cui erano fissati, con enormi bulloni, i quattro sogli del dolore, non erano levigate, come avrebbero dovuto essere, ma avevano lunghi rigonfiamenti ramificati, come le radici che increspano la terra attorno ai rami più vecchi» (p. 309).

Alla lettera, il supporto centrale su cui poggia la poltrona del dentista affonda nel terreno e ne rivela un rigonfiamento sospetto, indice di una vita pulsante posta appena sotto il livello del pavimento. È una immagine senza dubbio ricorrente, che si chiarisce appieno nel corso della straordinaria scena della protesta all’Obitorio, in cui proprio una poltrona dentistica gigante, alta oltre venti metri e posta al centro di una immensa sala, rivela il punto di connessione tra sopra e sotto, o per meglio dire tra realtà e iper-realtà. Man mano che il drappello dei contestatori si addentra all’interno dell’edificio leggiamo: «Ovunque sotto i nostri piedi si poteva scorgere questo sistema circolatorio, con vasi dello spessore di un braccio che si ramificavano all’infinito, fino a formare una sorta di fitto tessuto di capillari, non più spessi di un capello. […] Ci camminavamo sopra ora, affascinati dalla gigantesca poltrona dentistica posta sotto la volta, fatta per chissà quale genia di giganti. Sembrava il trono di un dio malvagio …» (pp. 436-437). Ulteriore corrispondenza testuale: un inquietante déja-vu permette al protagonista di ricordare una scena avvenuta quando era bambino (ancora una volta), ricoverato al policlinico Maşina de Pâine. Nei meandri di un edificio buio e spettrale, in cui spezzoni di memoria si sovrappongono al tempo reale, il professore apre una porta e si trova di fronte quattro poltrone dentistiche ben piantate nel pavimento in linoleum. Il loro poggiatesta in vinile corrisponde ai requisiti già illustrati nel corso del romanzo, mentre è altrettanto identica la sensazione di tortura e di mistero che riescono a trasmettere (pp. 804-812).

Una immagine privata, una banale poltrona da dentista su cui nell’infanzia si è sofferto il castigo di una operazione dolorosa, si trasforma grazie alla potenza affabulatoria delle dinamiche narrative nel «trono di un dio malvagio», in una porta aperta su un altrove. Da questi esempi si possono desumere non soltanto la capacità di produrre dettagli stranianti in questo romanzo fluviale e onnivoro, ma anche la tenuta di un immaginario tanto stravagante quanto coerente e dotato di significato. L’analisi di Cărtărescu affonda le radici, proprio come nell’allegoria appena analizzata, oltre i confini del percettibile, nel tentativo di ricostruire un mondo parallelo, brulicante di vita, dominato da forme e pulsioni primordiali che liberano epifanie e squarci sul possibile, assegnando implicitamente alla letteratura il compito di spiegare attraverso la coerenza dei significanti il senso di una originale metafisica.

Penso alle parole di Barry Lopez, il grande scrittore americano della natura, contenute nel libro

Penso alle parole di Barry Lopez, il grande scrittore americano della natura, contenute nel libro

Frédéric Dard, Il montacarichi, Rizzoli, 2019, 139 pagine. traduzione di Elena Cappellini

Frédéric Dard, Il montacarichi, Rizzoli, 2019, 139 pagine. traduzione di Elena Cappellini Christophe Carlier, Saluti (poco) cordiali, Guanda, 2019, 176 pagine, traduzione di Luciana Cisbani

Christophe Carlier, Saluti (poco) cordiali, Guanda, 2019, 176 pagine, traduzione di Luciana Cisbani Grisélidis Réal, Il nero è un colore, Keller editore, 2019, 277 pagine, traduzione di Yari Moro

Grisélidis Réal, Il nero è un colore, Keller editore, 2019, 277 pagine, traduzione di Yari Moro Horacio Castellanos Moya, La serva e il lottatore, Rizzoli, 252 pagine, traduzione di Enrica Budetta

Horacio Castellanos Moya, La serva e il lottatore, Rizzoli, 252 pagine, traduzione di Enrica Budetta