sento dalla radio stamani che la seconda fregata che vendiamo all’Egitto sta ormai navigando verso quel paese. Forse per compensare il fatto che l’Egitto, nella persona del suo dittatore Abdel Fattah Al-Sisi e della sua cricca, ci sta continuamente fregando. Dopo quello che hanno fatto a Giulio Regeni e quello che stanno facendo a Patrick Zaki, noi manteniamo un solido commercio, anche di armi, con questa gentaglia, addestriamo i loro poliziotti in Sardegna, insegniamo forse loro a torturare meglio? Il nostro ambasciatore al Cairo, ritirato per poco tempo, è ancora lì che mantiene cortesi e diplomatici rapporti? Cosa ne è della causa intentata dai genitori di Regeni allo stato italiano per la vendita di armi a un paese che non rispetta i diritti umani, violando così un’apposita legge dello stato di qualche anno fa? Il Draghi che è così tanto cattolico confonde forse, dato il suo passato, il Dio trino col dio quattrino?

la seconda fregata

L’Anno del Fuoco Segreto – La serpe

La descrizione del progetto L’Anno del Fuoco Segreto, si può leggere QUI.

di Elena Giorgiana Mirabelli

… e per un mese intero suonarono e ballarono

È mia madre ed è nel bosco.

Ci sono le primule viola, l’odore di fiori e di sterco, il suono dell’acqua sulle pietre, una lunga gonna bianca. C’è la luna e una brezza di terra, lei è scalza. I capelli sulle spalle, sciolti, ciocche mosse e lucide; lascia dietro di sé l’odore dei balsami alle erbe che usa. Gli occhi sono piccoli e chiari, le labbra sottili, il viso senza grazia.

Ilda, la donna dai capelli rossi, racconta una storia fatta di desideri e preghiere, di danze notturne e di rettili, di caviglie e gole blu. Quella storia arriva a me, al mio corpo di squame e al veleno che ho fra i denti. È la storia di mia madre che ha pregato ogni notte gli dèi del cielo e della terra, le nuvole e la luna: vedeva donne diventare madri, animali deporre uova, fiori riempire il giardino di profumi.

Indossava la sua veste bianca, e mentre mio padre dormiva, scendeva giù verso il giardino, prendeva il sentiero e andava verso la radura. Lì, a piedi scalzi, sedeva sul masso, il masso dei segreti, degli umori e dei sussurri. Si sdraiava a terra, respirava, copriva i seni di sassi. Ingoiava erbe, seguiva le luci, pregava. Nessuno sa, neanche mia madre, per quante notti andò lì, nel bosco, scalza.

Nacqui che ero senza ossa. Una serpe lucida e piena di squame.

Nella mia stanza c’erano velluti e cuscini, felci e alloro. In un angolo, la gabbia con i topi bianchi che squittivano alla luna e battevano sul metallo. Quando all’alba Ilda entrava per svegliarmi, si sedeva accanto a me, le leccavo le mani e le succhiavo i seni, scivolavo fra le sue spalle, mi attorcigliavo alle sue caviglie. E lei intrecciava i tessuti e le storie.

Ingoiavo le bacche rosse del biancospino e pensavo che altrove, a sud, un re serpe era ridiventato uomo.* Ilda diceva che anche per me l’incantesimo si sarebbe spezzato.

«Come?», le chiedevo.

«Devi solo sposarti. Lui si toglierà sette vesti e tu sette strati di pelle. E avrai le ossa e i capelli, avrai i seni e così dovrà accadere per tre notti».

Doveva, però, essere bello e ricco. Figlio di un imperatore o di un re. Se così non fosse stato avrei potuto affondare il mio veleno in quella gola di uomo. Come accadeva nella storia.

Passavano gli anni e le mute. Lasciavo gli involucri in giro, sui tappeti, sui miei cuscini, sulle pietre.

Una volta, al fiume, l’ho lasciata accanto ai talloni delle donne. Mia madre intrecciava i rami di salice. Ilda era seduta accanto a lei. Mio padre era via, chissà dove, lo vedevo sempre meno. Ricordo le sue spalle, la sua nuca, il suo viso no. Ilda diceva che lui non sopportava me e che viaggiava per tutte le terre conosciute e ignote alla ricerca di una soluzione al problema che ero. Quel giorno, Ilda bisbigliava perché non voleva che mia madre sentisse e soffrisse. Ma mia madre non soffriva. Intrecciava selci e masticava le bacche e poi si illuminava sempre quando Lui era presente. Lui, unico uomo che le donne ammettevano al fiume, era senza ciglia e capelli. Di solito, quando Lui arrivava, Ilda mi portava lontano da mia madre, diceva che era meglio così e che prima o poi avrei capito, quel giorno invece prese a bisbigliarmi la storia del serpente, dei sette strati di pelle e del grande ballo.

«Anche per te ci sarà un grande ballo. Tuo marito non danzerà, rifiuterà gli inviti di contesse e marchesi, di principesse vestite di organza e principi vestiti di lino. Poi arriverà una dama dal lungo abito d’oro: quella dama sei tu, ma nessuno lo saprà. Al secondo ballo sarai vestita di blu. Al terzo sarai coperta di velluto».

«E poi?» chiedevo.

«Ci sarà festa».

L’indomani, eravamo nella radura. C’erano le primule viola, l’odore di fiori e di sterco, il suono dell’acqua sulle pietre. C’era la luna e una brezza di terra, presi a guardare con più attenzione le donne. Le vesti erano trasparenti e chiare, le gambe erano scoperte, i talloni screpolati e duri. Non avevo mai notato quanto i polpacci possano essere pieni di vene e cicatrici, quanto siano i piedi a definire la fatica. Mia madre ha i piedi piccoli e senza graffi. I polpacci non sono gonfi, ha le caviglie sottili. Quando abbraccio le sue gambe sento l’odore delle creme e degli oli. Queste donne sono robuste, muscoli in tensione, nervi abituati allo sforzo. Le vesti che indossano sono macchiate di terra, umori e sudore. Hanno croste e calli. La pelle dei talloni è una ragnatela di crepe e tagli. Sono belle perché diverse. Alcune sono piccolissime e nerborute, altre immense e piene di carne, altre ancora hanno capelli radi, ciocche scomposte e stoppose. Mi accorgo di non averle mai guardate davvero.

Raccolgono malva e ortiche, striscio fra le loro caviglie, Ilda mangia more, mia madre è rimasta a casa con Lui.

Ilda beve e poi mi mostra la sua lingua, mostra la sua gola. È blu e ride. Anche le altre bevono e ridono. Cominciano a cantare una canzone fatta di sole consonanti, poi di vocali apertissime, ma non c’è nessun significato in quello che dicono. Intonano catene di suoni, variando il volume a seconda delle indicazioni di Ilda perché è lei che ha chiamato il rito. Si muove fra le donne, le sfiora, a volte bacia la fronte o la guancia. A volte scende giù fra le gambe. Quando lo fa, quando decide di scendere con la testa fra le gambe di qualcuna, il ritmo accelera e le altre battono i piedi così forte che sento la terra vibrare. E allora comincio a strisciare sempre più veloce per evitare che mi schiaccino. Sono sul masso dei segreti, degli umori e dei sussurri. E le vedo che si avvicinano e si allontanano, girano attorno a Ilda e girano girano girano ognuna attorno al proprio asse. I vestiti si gonfiano e poi aderiscono alle gambe e ai busti. I seni cominciano a mostrarsi.

Sono fiori che sbocciano, pianeti che orbitano, fiammelle che brillano.

E attorno tutto muta.

L’odore del bosco si mischia al selvatico delle loro ascelle. Le vesti sono a terra e vedo i corpi graffiati, pieni di croste, splendidi come solo alcune storture sanno esserlo. Vedo schiene dritte, ricurve, seni gonfi di latte e grasso, vedo una donna con una lunga cicatrice al posto di un seno, delle pance slabbrate, capelli che cominciano ad appiccicarsi su fronti sporche e sudate.

Una donna si accovaccia e sento salire l’odore acre dell’urina. E quell’odore è l’odore di vita, di sporco, è un odore che mi chiama.

Comincio a strisciare e a risalire su per le loro gambe e sento un odore ferino che cambia e cambia e cambia ancora. Ilda è l’odore del bosco dopo la pioggia.

Le salgo su per il corpo, Lei mi chiede di passarle fra le gambe, io le disegno una traiettoria lungo il fianco, fin su, fra le scapole e il collo. Le avvolgo la gola per tre volte. Lei comincia a danzare. A muovere i fianchi in modo morbido. Chiude gli occhi. Le sue mani sulle mie squame. Il ritmo di tutte è rallentato. Vedo lingue e braccia e seni e danze. Ilda vibra fra le mie spire.

E poi arriva Lui. Si avvicina a Ilda mentre le altre donne hanno iniziato a intrecciare i capelli con i fiori. Sono stanche, alcune sono sedute e poggiano la schiena sul masso, altre preferiscono rimanere sdraiate a terra. Hanno gli occhi chiusi, le braccia abbandonate. La donna senza il seno ride. Io avvolgo il collo di Ilda che mi tiene ferma perché non vuole che io mi allontani. Lui si accovaccia accanto, nel silenzio del bosco l’unico suono, ora, è il respiro di Ilda. Le accarezza la fronte. Accarezza me. Dice che non esistono formule giuste, ma esistono formule. Non esistono storie esatte, ma esistono storie piene di errori. Dice che mia madre ha solo bisogno di luce, e che non c’è alcun incantesimo da spezzare. In quel momento il respiro di Ilda è un grido che mi frantuma.

E accade.

Tutti i sette strati di pelle scivolano via, l’uno dopo l’altro senza che io l’abbia deciso. E sono carne e sangue. Ossa e pelle. E gli involucri sono abbandonati e Lui li mangia, uno dopo l’altro.

Quando va via, le altre si rivestono lasciando me e Ilda sdraiate lì, da sole. Non ci sono più le fiamme a illuminare la radura. Sono completamente nuda. Guardiamo verso l’alto, ho le mani sulla pancia. Ilda ha un braccio dietro la nuca e le gambe sopra le mie. Sente la consistenza delle mie ossa. Le sento anch’io. Le chiedo cosa accade al re dopo il terzo ballo. Mi dice che lui è vestito da monaco, che i sovrani suoi genitori hanno bastonato sua moglie perché non doveva danzare con degli sconosciuti. Mi dice che allora la donna svela che quel monaco è il re serpente, che con quelle bastonate hanno impedito che si trasformasse in uomo, per sempre. Ilda quando racconta fa le voci. Stridule per i sovrani, la voce della moglie è roca, quella del re serpente è piena di toni bassi.

Dice che dopo quelle bastonate, il re serpe si trasforma in un altro animale.

«Ora è un uccello che vola via. La moglie lo cerca e lo riconosce. Ma lui le mozza le mani e le cava gli occhi».

«Perché?»

«Per spezzare l’incantesimo».

E Ilda racconta che lei avrà di nuovo mani e occhi grazie all’intervento del divino. Le basta immergere i moncherini in una pozzanghera e passare le nuove mani sul viso. E con le nuove mani e i nuovi occhi costruirà un palazzo di fronte a quello del re. E alla fine i due si riconosceranno e danzeranno. E saranno felici.

Poi, il suo entusiasmo si smorza.

«Lui ha dovuto farlo. Ha dovuto mozzarle le mani, ha dovuto levarle gli occhi, perché solo così avrebbe rotto l’incantesimo e sarebbe rimasto uomo», mi dice.

«Io non voglio mozzare mani né cavare occhi». Sono finalmente calma.

Ilda si mette su un fianco e mi ascolta.

«Non voglio nessuno a cui mozzare mani, non voglio gole in cui affondare veleno. Non voglio togliere strati, non voglio nascondermi. Non voglio attendere che arrivi chi spezzi l’incantesimo».

«E allora, cosa vuoi?»

«Voglio solo danzare ogni notte».

*Il Re serpente, in Italo Calvino, Fiabe italiane, vol. II, Einaudi, Torino 1956.

Immagine di Francesco D’Isa.

**

Elena Giorgiana Mirabelli, nata a Cosenza nel 1979, laureata in Filosofia, ha curato volumi per Carocci, Laterza e altri editori. Collabora con la rivista dedicata all’arte e alla letteratura erotica Queef Magazine. È redattrice della rivista Narrandom e dell’agenzia Arcadia b&s di Cosenza. Ha esordito a febbraio 2020 con il romanzo Configurazione Tundra (Tunué).

Grande Karma o il luogo dove il destino del Testo ha da compiersi

di Sonia Caporossi

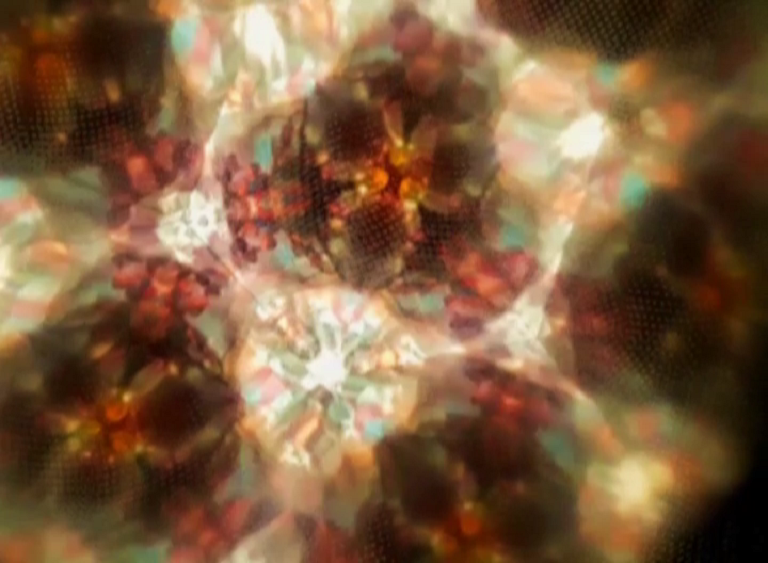

L’ultimo romanzo di Alessandro Raveggi Grande Karma – vite di Carlo Coccioli (Bompiani 2020) fin dalle prime pagine sembra rispondere ad alcune linee ermeneutiche precise, al di là dei facili inquadramenti di genere e specie. Non è qui il caso di domandarsi, infatti, se il testo strutturalmente appartenga al modus ponendo ponens un po’ stucchevole della biofiction o alla definizione, meno in voga, della biografia romanzata. A nostro giudizio, esso riflette piuttosto, come sembra, la natura di un caleidoscopico e surreale gioco del doppio, in cui il tema portante è una battuta di caccia identitaria dove lo scambio continuo di forma e sostanza tra il protagonista/autore-che-dice-io e l’oggetto dell’indagine, il Grande Scrittore Outsider archetipico, diviene motivo di sviluppo narrativo e di riflessione sul senso stesso della scrittura.

L’oggetto di questa neomassimalista Ur-Ermittlung è Carlo Coccioli, scrittore dai mille volti come una divinità Indù, che esiste concretamente nelle peregrinazioni in cui si aggirò per mezzo mondo inseguendo i suoi demoni reali e finzionali, dall’Africa in cui nacque a Parma e poi a Fiume, a Napoli e a Firenze, fino a Parigi e al Messico più sperduto e conglobante, laddove disperdere opportunamente le tracce di un’esistenza in continuo fieri. Carlo Coccioli esiste davvero nei viaggi, nell’epistolario, nelle relazioni omosessuali e nelle frequentazioni letterarie (conflittuale quella con Curzio Malaparte, per dirne una; un inseguirsi e perseguirsi continuo). Ma quel Coccioli insiste nel suo esistere anche e soprattutto letterariamente nei propri scritti, continuamente perduti e ritrovati, alcuni nemmeno realmente essenti, altri solo ipotizzati, paventati, altri ancora di momentaneo successo ma che, attraverso un inusuale e straniante processo di distaccamento dalla fama, sono stati ben presto dimenticati colpevolmente in patria, fino a lasciare scarsa traccia mnemonica di un romanziere paragonato un tempo “ad Albert Camus e Marcel Proust” (p. 53). Una sorta di Gide già postmoderno e postumo a sé stesso, autore di opere difficilmente classificabili come Fabrizio Lupo (1952, in italiano nel 1978), Omeyotl, diario messicano (1962), Piccolo Karma (1987), Budda (1994) tanto per citarne alcune in mezzo alla sterminata produzione di questo grafomane tanto prolifico quanto interlocutoriamente evanescente.

Epperò, alla fine, anche se esiste o, per meglio dire, proprio visto che esiste, non importa poi tanto, nella sede del metaromanzo raveggiano di cui stiamo parlando, che Carlo Coccioli sia vissuto davvero: l’atmosfera che si respira tra le pagine di Grande Karma ha un che di misteriosofico, il testo è ricoperto a ogni pagina da una patina grassoccia di obnubilante nebbia cognitiva che avvolge non solo il personaggio Coccioli nel trascorso “analitico” del tema, ovvero sé stesso (laddove l’analisi è un tentativo continuo dell’io narrante di entrare in possesso o, quantomeno, in contatto con l’oggetto sfuggente dell’indagine stessa), quando l’auctor oggetto di ricerca e i personaggi in quanto tali, compresi quelli compresenti, di sfondo e di contorno. Coccioli è sintetizzato nel doppio, reduplica n-volte prismaticamente la narrazione e, per il tramite di essa, il senso stesso della parola detta oltre il quid della materia narrativa trattata.

In questo senso, Carlo Coccioli, ricercatore di una religione iper-rivelata proprio perché in ab-sentia, abituato a spostare indefessamente l’oggetto della propria ricerca cambiandole nome e volto in tutte le divinità pensabili che attraversano l’unico vero Dio per lui esistente, ovvero l’Io senza dentale sonora, è un esploratore dell’abisso del senso a cui Dio stesso si cela senza rimedio: “perché Dio ti nascondi sempre, se io ti bramo, innamorato pazzo?” esclama Raveggi/Coccioli con il corsivo dell’Erlebte Rede a p. 46, utilizzando il meccanismo steineriano del Doppelgänger che ritroveremo per tutto il romanzo, progressivamente usato e abusato come espediente attraverso cui rendere “quel suo andirivieni sempre compromesso tra vita e invenzione” (p. 50), nel tentativo di darsi forma e definizione: “Sono stravagante, un anormale, un mostro, un marziano, una creatura apocalittica? O forse, più semplicemente, un fuori di testa?, si chiedeva in uno dei suoi articoli” (p. 53).

L’autore che propugnò la prima cellula della Alcolisti Anonimi a Firenze, che si spostò come un girovago neobarocco in cerca della verità col lanternino sbeccato dell’Eremita dei Tarocchi, il mistico sensuale che della propria omosessualità non disdegnava l’anelito all’innamoramento assoluto (per un Dio, per un uomo, per un cane), potrebbe somigliare, chessò, a un Achab che avrebbe potuto benissimo accarezzare con amore la balena facendola rientrare nel suo Ashram come divinità degna di venerazione, a un Argo dai mille occhi, a un Erma bifronte a cui due soli volti starebbero stretti. La parola magica che amava ripetere era Passione, con una maiuscola non scelta a caso: “ho perso la bussola […] sono preso dalla Passione, venero degli Idoli, hai capito, Miguel? […] Ho definitivamente abbandonato le Divinità del monoteismo, perché, non trovi?, un Dio terribile non ha senso! Un dio che sacrifica il proprio figlio, come è possibile!…quando io nutro persino i topi che ho in casa?” (p. 93). Del resto, il misticismo panico di Coccioli, contraddittorio ma olistico, onnipervadente e metafisico nel senso religioso del termine, gli permetteva persino di vedere in Bhaktivedanta Swami Brabhupada, nella disciplina atarassica e asessuale degli Hare Krsna “una sorta di insegnamento pansessuale. Che coinvolgeva le piante, gli animali, in un erotismo per tutte le cose…” (p. 94).

Inseguire il Manoscritto archetipico nascosto in chissà quale anfratto della sua Casa Museo o custodito nel cassetto di chissà quale enigmatico amante/comparsa, cercare ogni dove i diari segreti occultati da chissà quale fantasmatico attore secondario della vita di questo Scrittore junghianamente Primigenio è la vera missione del protagonista che dice io, il quale si perde e si confonde nei meandri della ricerca stessa, sentendosi rubato dalla/alla letteratura come fosse disciolto in un gioco linguistico, in un dedalo wittgensteiniano dalle infinite regole riscritte infinite volte, immerso giocoforza e suo malgrado nell’imprinting borgesiano e bolañano di un atto letterario concepito come supremo fine proprio perché inevitabile fine. In questo contesto, anche il Messico diventa un non-luogo invischiante in cui disperdere i propri punti di riferimento identitari. C’è qualcosa a metà tra Lynch e Tarantino nelle descrizioni, nei luoghi, nei particolari, sempre spostati altrove, sempre descritti in altro, che rimangono lì, sospesi, senza dato definitorio e senza direzione.

In tutta questa dissipante dispersione, il segreto di Carlo Coccioli è uno e uno solo, identico a quello di qualsiasi narcisista patologico che si rispetti: voleva solo essere amato. Esattamente la medesima aspirazione di Enrico Capponi (è ora di svelare il nome fittizio del protagonista/doppio, anzi triplo, visto che dietro alla sua imago romanzata si nasconde, date le frequentazioni fiorentine, parigine, messicane e il physique du rôle, Raveggi stesso). La dispersione di energia, l’entropia cosmica della parola letteraria dissimulano dietro uno spesso strato di facili promesse di fama e di riscontri due/tre uomini che si inseguono in un gioco di specchi. E allora Enrico, già promesso sposo, si lascia sedurre prevedibilmente e facilmente da una ragazza messicana e coinvolgere da un cameriere parigino che lo conduce di fronte a sé stesso. Tanto è sfuggente e misterioso Carlo, nel suo caos preordinato di cui per tutto il romanzo si intuisce l’immanità, quanto Enrico è epimeteico e goffo: egli, Cappone di nome e di fatto, si lascia catturare e cucinare a puntino dall’animale stesso di cui va disperatamente a caccia.

È un immergersi carne e sangue in un percorso a ritroso con “al centro, un vuoto tremendo. Forse il vuoto dell’ubiquità di Coccioli, la ricerca della sua vita come nirvana pneumatico, un particolare mihrab di moschea, lo spazio architettonico dove tutti si rivolgono in preghiera. Vuoto” (p. 185). Nel romanzo ci troviamo più volte di fronte a un vorticoso essere-assente da riempire di senso, a un avvolgente effetto Morgana in cui dal miraggio emergono i fili e le p-brane di un’esistenza da ricomporre, quella dello Scrittore Archetipico; solo attraverso quella Enrico potrà costruire o rimettere insieme i pezzi della propria percorrendo “la doppiezza del viaggio” visto che “si va avanti tornando indietro, incatenati dove siamo stati sempre, senza mai esserci stati davvero” (p. 186).

È così che Enrico Capponi, andando avanti nella sua ricerca, si scopre essere “un filologo fallito nudo allo specchio, un scimmia testuale piena di desideri che si azzuffano tra loro” (p. 206), non ultimi quelli che lo dividono tra la figura di Lola, la ragazza messicana suicida a causa sua, che evoca il proprio atavico senso di colpa nei confronti dell’eterno femminino e Dina, la promessa sposa di una vita, per la quale non prova che un affetto di tipo sessual-fraterno come nel più tipico degli obblighi familiari, figura protettiva e confortante in cui rifugiarsi per trovare un ordine, un senso, una stabilità ormai troppo logorata e stretta nelle sue maglie autogiustificatorie per non sottintendere la presenza di una nevrosi desiderante. Pansessuale anch’essa, come quella di Coccioli, che lo conduce verso il proprio Grande Karma, passando attraverso “l’ombra intera di un’assenza” (p. 252), la sparizione, la dissipatio Humani Philologi, esattamente nel giorno paventato per le nozze, coup de théâtre in cui il Destino, quello di una vita che coincide col Testo, ha da compiersi. Del resto, il protagonista lo aveva detto fin dall’inizio: “Sarà che tutto ruota intorno a me, e io lo manovro, come fissi il perno di una ruota. O che, al contrario: sono io la trottola che gira a vuoto, e il mondo attorno è sempre lo stesso. Cambio le facce, o le facce cambiano me, con la velocità. Oppure ancora peggio: è tutta una specie d’altalena, un columpio, come direbbe lui” (p.). La vita non è una, ma tante: come le vite di Carlo Coccioli poste in sottotitolo, in esergo e in calce all’esistenza di Enrico, del lettore e, con loro, di chiunque sappia che la vita, pirandellianamente, “o si vive o si scrive”; ma anche entrambe.

Poesia e perdita. Un’intervista di Gilda Policastro a Franco Buffoni

L’intervista-dialogo che segue nasce da un incontro di poesia, tenuto presso la scuola Molly Bloom nel 2017.

L’intervista-dialogo che segue nasce da un incontro di poesia, tenuto presso la scuola Molly Bloom nel 2017.

Poesia e perdita: quando abbiamo concordato il titolo di questo incontro ho pensato ai versi di Eliot, a Fleba il fenicio che dimentica il grido dei gabbiani, il gorgo profondo del mare e il guadagno e la perdita (the profit and the loss). Qual è stato il tuo impulso?

Dovendo tornare alla Molly Bloom, dove avevo già parlato di traduzione, ho ripensato al precedente incontro che avevo chiuso con le parole di Robert Frost: «What is poetry? What gets lost in translation». Un binomio micidiale, poesia e perdita. E non posso non pensare ad Amelia Rosselli, a quei terribili versi di Documento (1976) in cui l’albero sulla strada diventa rosso perché la base della lampada da tavolo si riflette nel vetro. Lampada per la quale l’io poetico non vuole ricordare il luogo e le circostanze dove fu acquistata, «perché anch’essi pesano». Già nella prima parte del componimento si parla di peso e perdita:

C’è come un dolore nella stanza, ed

è superato in parte: ma vince il peso

degli oggetti, il loro significare

peso e perdita.

La stanza invasa dal dolore e la finestra sono le stesse da cui vent’anni dopo Rosselli si sarebbe lasciata cadere, rendendo ancora più micidiale il binomio peso e perdita.

All’estremo opposto di Rosselli, Elizabeth Bishop, nella sua celebre L’arte di perdere tempera la disperazione per il suicidio di Lota de Macedo Soares, sua compagna per quindici anni, con l’ironia, prendendo il discorso alla lontana:

L’arte di perdere non è difficile da imparare;

così tante cose sembrano pervase dall’intenzione

di essere perdute, che la loro perdita non è un disastro.

E via con un elenco comprendente le case, l’orologio della madre, le chiavi, il tempo, un continente, due fiumi. Per concludere:

Ho perso persino te: la voce scherzosa, un gesto che ho amato.

Questa è la prova, evidente, che l’arte di perdere non è difficile da imparare,

benché possa sembrare un vero – scrivilo! – disastro.

Quindi la perdita primaria è quella della fiducia nella vita, nella possibilità di goderne come se fosse un perenne incanto, che è poi l’idea dominante che si ha della poesia. La poesia è invece il referto di una perdita?

Cerco di rispondere inquadrando il tema della perdita in un’ottica filosofica e filologica, partendo dalla distinzione di Wittgenstein tra «parole sane» e «parole malate»: parole che significano quello che c’è e parole che muoiono in quello che non c’è e che non è mai esistito. La distinzione dipende da ciò che le parole richiamano. Se richiamano troppo o non richiamano più nulla, esse si ammalano. Esemplifico con un passaggio dal mio dramma Personae appena pubblicato, in cui il personaggio Narzis ricorda come le parole nascano «traviate»:

concrete al tempo di gioghi e genitali,

muoiono in quello di coniugazioni e genitivi.

Ricordo anche agli allievi quanto sia concreto – contadino, terragno – il giogo, lo strumento di legno che “aggioga” due buoi, da cui i “coniugi”, destinati e restare per il resto dei loro giorni sotto lo stesso giogo. E come si proceda verso l’astrazione coniugando i verbi e definendo genitivo un caso.

Dunque le parole stesse, anziché consistere in un guadagno, marcano una perdita?

In un intervento che risale al 1967 Auden disse: «Siccome gli uomini sono sia individui sociali sia persone, necessitano di un codice e al tempo stesso di un linguaggio, l’uno e l’altro fatti di parole. Ma tra l’uso delle parole come segnali e l’uso delle parole come linguaggio personale c’è un abisso insormontabile». Poiché sono convinto che se non si prende coscienza di questo fatto, non si può capire il perché dell’esistenza di un’arte letteraria come la poesia – e soprattutto non se ne può comprendere la funzione – non mi resta che riflettere sull’opera del poeta che più di tutti ha coniugato il binomio poesia e perdita. Premesso che non c’è bisogno di essere linguisti per sapere che la congiunzione è un elemento fondamentale, forse addirittura l’elemento fondamentale della costruzione linguistica, come definire la scrittura di Emily Dickinson, dove le parti connettive nel migliore dei casi sono abbreviate e più frequentemente espunte? La “e”, congiunzione principe – ancora più pesante e significativa nell’and inglese – in Dickinson non compare. Al suo posto appaiono barre, separazioni, intervalli. È la stessa cosa? No, non è la stessa cosa, non può essere la stessa cosa. Perché così barrato, intervallato, separato, il dettato dickinsoniano giunge al lettore in modo nervoso, isterico. Immediatamente si coglie un dato: quella poesia comunicherà sempre asprezza, ansietà, disagio.

C’è dunque un circolo che porta dal concreto della scrittura alla reazione emotiva, solitamente empatica del lettore. La perdita della congiunzione e dei nessi cos’altro implica sul piano dei significati relazionali? La nostra perdita riguarda solo chi scrive o anche chi legge, in qualche modo?

La lingua di Emily Dickinson è compressa, contratta, lacunare, perché procede from blank to blank. Proprio il procedimento da spazio bianco a spazio bianco la rende evanescente e infinitamente interpretabile, la rende unica. In pratica, con Dickinson, ci si trova quasi sempre ad avere a che fare con una mancanza “centrale”: una perdita. Da qui la necessità di ridurre le parole al minimo, di lasciare parlare gli spazi bianchi: appunto, i famosi blank, e le barre. Un procedimento sintetizzabile in due aggettivi tipicamente dickinsoniani: scant e slant. Il primo significa “secco”, “aspro”, il secondo “obliquo”: «Tell all the truth, but tell it slant», scriveva Emily, cerca di raccontare la verità, di dirla fino in fondo, ma dilla in modo obliquo, dilla “obliqua”. Se la dici chiaramente puoi offendere o uccidere. Come il sole a mezzogiorno, troppa luce può accecare, piuttosto che illuminare. In una notte di luna si vede meglio che non con il sole allo zenit. Ecco allora la necessità vitale dello slant, che potrebbe essere tradotto con la necessità di modulare il grido. Un’impresa ingaggiata da Emily con la forza della disperazione nei confronti della “parola”. Da qui la sua costante necessità di stordimento, di “estasi”. E di ricorso a un linguaggio ellittico. Dire la verità intera non si può, se non attraverso la narrazione di una serie di “estasi”. Emily Dickinson definisce questa serie di estasi “bollettini dell’immortalità”.

Perdita e distanza hanno a che fare solo con le persone, o con il compito stesso del poeta, ammesso che ce ne sia uno?

«My business is circumference»: ciò che mi concerne è la circonferenza, scrive Dickinson. Che cosa significa? Significa che io – poeta – miro al centro, bramo il centro, lo voglio raggiungere, colpire, trafiggere; il mio business è colmare questa distanza. Ma non posso farlo in altro modo se non continuando a spostarmi, scivolando sulla circonferenza, e da lì scagliando i miei dardi, i miei “strali”, verso il centro. Questi dardi, questi strali sono le millesettecento poesie che ci ha lasciato. Così, in questa poesia dickinsoniana della perdita, avviene che la particella più infinitesima («l’atomo opaco del male», scriveva Pascoli, che – se ci riflettiamo – è la vera Dickinson italiana), il punto infinitamente più piccolo, diventi un mito, un universo senza confini, tanto prossimo da poterlo toccare. E, per contro, può accadere che ciò che ci stava accanto, l’oggetto consueto, persino la persona cara, vengano proiettati a enorme distanza, tanto da non poterli più vedere né sfiorare. Dickinson è perfettamente consapevole dei limiti, delle insufficienze, della parola in genere e della parola poetica in particolare. E ne soffre perché la parola resta l’unico mezzo che ha a disposizione per mirare al centro. Certo, esiste la musica; magari – come scriveva John Keats – una «tuneless music», una musica senza suono, oppure la musica della natura, il ronzio dell’ape che – se estaticamente ascoltato – diviene più alto e armonioso della più complessa sinfonia. Ma Emily non è un musicista; Emily solo con le parole può “trattare”, quello è il suo business. E sempre nel timore per il Tempo che ci sfugge e ci impedisce di raggiungere il Centro da quella circonferenza su cui continuiamo a scivolare. Il Tempo irrimediabilmente passa, sulla Circonferenza si continua a scivolare. Ma forse non è il tempo che passa: siamo solo noi che passiamo; e forse siamo già al centro mentre crediamo di stare sulla circonferenza.

Veniamo infine all’altro tema su cui ti abbiamo sollecitato: la traduzione, di cui sei uno dei massimi esperti in Italia, non solo come traduttore (ad esempio dei Poeti romantici inglesi) e direttore della rivista “Testo a fronte”, ma anche come teorico. Cosa si perde nella traduzione?

Se siamo partiti dalla definizione di poesia di Robert Frost, possiamo citare ora quella di Josif Brodskij: «Poesia è traduzione. Traduzione di verità metafisiche in linguaggio terrestre». Esemplifico con una mia traduzione da un altro testo fondamentale di Dickinson, “To tell the Beauty would decrease”:

Raccontare la bellezza significa svilirla,

Definire l’incantesimo intaccarlo;

C’è un mare senza sillabe

Di cui bellezza e incanto sono segno.Con la volontà mi sforzo invano

Di ricreare la parola giusta,

Ma sempre poi me la rapiscono

Miniere di pensieri introspettivi…

Il mare senza sillabe è come la musica senza suono di Keats che citavi prima? I poeti romantici che hai tradotto nell’antologia uscita per Bompiani nel ’97 e poi ripubblicata negli Oscar nel 2005, come si confrontano col tema della perdita?

Riprendo proprio dalla citazione tratta dall’ Ode on a Grecian Urn di John Keats: «Heard melodies are sweet, but those unheard /Are sweeter»: se dolce è la melodia che s’ode, ancora più dolce è quella senza suono. I flauti sono incisi nel marmo: suoneranno per sempre la musica più dolce, così come i due amanti staranno per sempre sul punto di baciarsi e i rami degli alberi saranno per sempre fioriti. Aggiungo un riferimento all’altro grande romantico della seconda generazione, P.B. Shelley, che sintetizzò il concetto di perdita nell’imperativo Lift not the Painted Veil:

Non sollevare il velo dipinto:

Quelli che vivono lo chiamano vita,

Anche se mostra immagini irreali

E simula ciò che vorremmo credere

Con i colori sparsi a capriccio.

Dietro stanno in agguato i destini gemelli

Della Paura e della Speranza, a tessere

Le loro ombre sull’orrido mostruoso (…).

Gli allievi a questo punto vorranno sicuramente sapere come la perdita si sia fatta tema nella tua opera. Puoi leggerci qualche testo?

Posso citare un passaggio da Guerra – il libro è uscito nel 2005 – ricordando «le voci dei bambini / Separati dai padri / all’ingresso dei campi»:

[…] si può dire ciò che è bello

E ciò che è brutto

Si può dire anche ciò che è molto bello.

È il troppo brutto

Che non si riesce a dire

Perché esistono tutte le parole

Ma sono lunghe e finisce

Che assorbono

Dei pezzi di dolore.

Nei miei libri più recenti la perdita è l’indicibilità che rimane «lì sotto» (così in Jucci, del 2014); oppure ancora una volta storica, come «lo strappo sintattico» che restituisce «l’intraducibile» nella poesia tratta da La linea del cielo (Garzanti 2018), dedicata a Christine Koschel, poetessa e traduttrice nata a Breslavia nel 1936, attualmente a Roma.

L’autobus dei bambini morti

È quello che Christine Koschel

Vide a Berlino nel quarantacinque,

Alcuni ancora vivi, molti infanti

Tutti assolutamente soli

Abbandonati in una fuga dal nulla al nulla

Durante l’avanzata dei sovietici.

Da qui gli occhi per sempre

Che l’orrore hanno visto

Di Christine

Intraducibile se non

Nello strappo sintattico.

Le parole non esistono, dicevi prima, ma se mi consenti un gioco facile, da poeta sei addirittura diventato “paroliere”, di recente. Com’è successo?

Tutto parte da un testo che s’intitola “Perché so delle cose che so” (dalla raccolta I tre desideri, del 1984) e dice:

Perché so delle cose che so

E non ti posso spiegare

Perché non esistono tutte le parole

Ci sono solo le distanze e il tempo

Tra quello che io so

E tu dovrai

Si tratta di un testo (e un libro) che si chiudono così, senza punto o puntini di sospensione. Proprio a significare dickinsonianamente la perdita: recentemente la poesia è stata musicata e incisa dal cantautore romano Riccardo Sinigallia. Curiosa la storia: quando scrissi quella poesia, all’inizio degli anni Ottanta, la lessero due amici, Milo De Angelis e un giovanissimo Aldo Nove. Milo mi suggerì di togliere il «non», trasformando il terzo verso in «Perché esistono tutte le parole». Non lo feci, ma vent’anni dopo, nel testo di Guerra che ho citato poco fa, evidentemente recuperai il consiglio, se al quart’ultimo verso scrivo: «Perché esistono tutte le parole». Antonello (come si chiamava allora Aldo Nove) imparò a memoria quei versi, inventandosi una variante e con quella variante li citò trent’anni dopo a Riccardo Sinigallia, che se ne innamorò e volle musicarli. Così va il mondo, con la poesia e i suoi abitanti.

Testo tratto da: Franco Buffoni, Il triangolo immaginario (Secop Edizioni, 2021)

Diario della pandemia dall’Himachal Pradesh # 2

di R. Umamaheshwari

di R. Umamaheshwari

R. Umamaheshwari è una storica e giornalista che vive in India. Ha pubblicato When Godavari Comes: People’s History of a River (Journeys in the Zone of the Dispossessed), Aakar Books, New Delhi, 2014; Reading History with the Tamil Jainas: A Study on Identity, Memory and Marginalisation, Springer, 2017 e From Possession to Freedom: The Journey of Nili-Nilakeci, Zubaan, New Delhi 2018. Un anno fa ha cominciato a scrivere un diario della pandemia dall’Himachal Pradesh che pubblichiamo a puntate. Qui la prima. Quella che segue è la seconda.

18 marzo, un morso di cane, il vaccino antirabbico e qualche consapevolezza.

Quella sera, in un villaggio particolarmente bello, dentro una casa nei pressi di un ruscello gorgogliante, il cane addomesticato della famiglia mi morse il dito del pollice all’improvviso. Il tranquillo villaggio dell’Himachal Pradesh ha bellezze in abbondanza, ma in situazioni di emergenza, non c’è nessun medico, ad eccezione di un RMP, ovverosia un Registered medical practitioner, iscritto all’albo dei medici, che gestisce anche una farmacia, a sei chilometri di distanza. Anche lui non aveva il vaccino antirabbico. Mi informò che il vaccino scarseggiava da mesi. Beninteso, tutti i centri sanitari pubblici dovrebbero tenere scorte di questo vaccino, specialmente in uno Stato famoso per i molti casi di morsi di scimmia (e anche di cane, una volta ogni tanto…). Persino il più vicino ospedale governativo (Theog), qualche chilometro più lontano, non aveva scorte.

Frattanto si cominciava a riferire di uno o due casi sospetti di Coronavirus a Himachal, negli ultimi giorni. Il coronavirus era ancora un evento lontano. Eppure lo Stato aveva allestito due reparti di isolamento per i malati affetti da Coronavirus, a Shimla (presso l’ospedale IGMC) e a Tanda. Ho fatto un’antitetanica dal farmacista, e dopo cena la famiglia mi ha accompagnato fino a Shimla, all’IGMC, a oltre due ore di macchina.

Anche quando arrivammo, alle dieci e mezza di sera, l’ospedale era affollato, e ci è voluto un bel po’ prima che il molto loquace dottore, un medico dell’esercito in pensione, che ora, ci disse, lavorava part-time qui, prescrivesse le iniezioni; la registrazione e l’iniezione sono state gratuite. E finalmente alle 23.30 la vaccinazione era giunta a termine.

Mi sono resa conto di cosa significhi per le persone che provengono da villaggi lontani venire a Shimla (con i mezzi pubblici, o, in situazioni di emergenza, in mancanza di ambulanze, noleggiando mezzi privati) e cosa significava per il personale sanitario qui presente gestire (molto bene) quel numero esorbitante di malati e feriti che arrivano in continuazione, cosicché alcuni devono aspettare nei lunghi corridoi fino a quando non è possibile predisporre alla bell’e meglio, con risorse e spazio limitati, un letto per il paziente. Una sezione separata di isolamento era stata rapidamente preparata in questo ospedale (lontano dai reparti destinati agli infortuni, dagli ambulatori e dal Pronto Soccorso), ma la gente sembrava ansiosa, e alcuni indossavano delle mascherine. Anche a me questo ha fatto paura.

Ma anche in mezzo a tutto quel caos, a notte fonda, trovai l’infermiera più gentile che avessi incontrato da molto tempo; una donna che si premurò di scusarsi con me per il dolore straziante che mi aveva provocato, facendomi piangere, quando aveva iniettato il siero nella ferita. Avrei completato le restanti iniezioni in un altro ospedale governativo, nei successivi cinque giorni. Gratis. Questo è l’ospedale pubblico, dove la maggioranza della gente riceve un trattamento gratuito o comunque sovvenzionato, ma che è trattato come un cugino povero degli ospedali privati super specialistici dell’India.

Prima di poter trovare una casa in cui vivere, l’isolamento è sceso sulla nazione. A volte sono grata a quel cane, Tukki, perché adesso ho l’occasione di vedere e osservare il mondo da questo mio punto di vista, relativamente vulnerabile, che altrimenti non sarebbe esistito per me, benché ancora mi rammarichi della punizione piuttosto dura che gli fu inferta per la sua bravata. Invano quella notte avevo chiesto che lo perdonassero. Ma in futuro, in tempi “normali”, spero di incontrare di nuovo il suo sé un po’ più calmo…

22 marzo 2020. Prime riflessioni su un virus.

Un profondo silenzio mi avvolge qui a Shimla. Le orde invasate dei soliti chiassosi turisti – alla ricerca del consumo a tutti i costi di ciò che deve essere consumato, secondo le indicazioni delle guide turistiche o dei blog di viaggio – non sono più la “normalità”, in quest’inizio della bella stagione. Alcune delle nazioni che vantavano una storia di successo fondata sull’economia di mercato, la privatizzazione dell’assistenza medica e il “turismo sanitario”, sembrano ora fare un passo indietro, e dichiarano, pur con scarsi risultati, di voler mettere in atto un piano di intervento medico statale. Un presidente come Donald Trump parla del sussidio di disoccupazione, e ad alcuni questo fa venire in mente le imminenti elezioni negli Stati Uniti alla fine di quest’anno.

Il mondo oggi sembra comprendere che un’equa assistenza sanitaria statale è una necessità inevitabile. Il mondo, o la maggior parte di esso, sta combattendo una guerra senza armi di distruzione, ma al contrario con strumenti che salvano vite umane. In un contesto di rigida religiosità e di religioni strutturate, che in tutto il mondo ha avuto una tradizione storica secolare, oggi troviamo quasi tutti i luoghi di culto chiusi e i rituali comunitari abbandonati, in un consenso mondiale senza precedenti. Chiusi anche i supermercati e i centri commerciali, per la maggior parte del tempo. Invece delle folli corse per raggiungere qualche posto o ritornarne, ventiquattr’ore su ventiquattro, con la polvere e la sporcizia che hanno avviluppato le nostre città metropolitane, ora sperimentiamo i silenzi e il minimalismo e la qualità di un’aria più pulita. Per molti oggi lo spazio più sicuro sembra essere ‘casa’: non importa quanti non possano ancora assaporare ciò che la ‘casa’ veramente è o dovrebbe significare, o che ‘casa’ dovrebbe significare qualcosa di diverso dalle immagini stereotipate di ‘famiglia’ (quasi sempre sorridente, felice) dentro mura di mattoni, isolata dal resto delle cose che ci circondano. In alcuni casi, come è stato più volte rilevato, le case non sono davvero quegli spazi sicuri e felici per donne, anziani e bambini.

Il “distanziamento sociale” – non uno dei momenti più gravi della storia indiana, a paragone del concetto di casta (ma si potrebbe dire lo stesso per il concetto di razza, e per altri tipi di discriminazione) – è diventato un comportamento “normale” e virtuoso: la cosa da fare, anzi.

Le proteste e il dissenso si sono quasi fermati: un vantaggio per tutti i governi del mondo, che in passato hanno dovuto affrontarli, affrontare le proteste divampate contro l’ingiustizia e l’oppressione, nei rispettivi Paesi, fino a questo momento storico. Per la prima volta dopo tanto tempo, le zone di crisi non sono la Siria o il Libano o la Palestina, o qualsiasi altra area di frizione geopolitica, ma territori usurpati da un virus. Di ritorno a casa, non sentiamo più parlare del CAA (Citizenship Amendment Act), di questioni di casta o di genere, di discorsi sulle migrazioni; persino i problemi economici non sembrano al momento così gravi o visibili. Gli Stati liberi stanno cercando di mantenere il controllo in molti modi. Si può dire che questo ha posto fine ai nazionalismi insulari a favore di un’alleanza globale, che combatte unita una malattia che colpisce la “specie” umana? Oppure l’epidemia ha aumentato gli ultranazionalismi, come se ad ognuno andasse bene anche che solo la propria nazione fosse risparmiata dalla malattia? E questo anche se i viaggi internazionali sono stati parte integrante del nostro mondo, e l’economia è multinazionale e globale, e non soltanto locale?

Un virus, la cui origine opinabile e discutibile si presta a disquisizioni di geopolitica e multinazionalismo, e a illazioni sulla guerra biologica; un virus che ha fatto di tutto: ha mosso nazioni grandi e piccole, simultaneamente. Eppure…

Il nazionalismo culturale e il razzismo non sono scomparsi, anzi, sono apparsi più frequentemente sui social media, come mai prima d’ora. Questo virus ha avuto il potere di costruire cameratismo e abbattere muri di rigidi nazionalismi, ma lo ha fatto davvero? Questo virus ha avuto il potere di ribadire i principi basilari del concetto di “specie” (in senso puramente scientifico), invitandoci a ripensare l’uomo come Homo sapiens, al di fuori del paradigma Stato-nazione. E ha ribadito come questa specie, in conseguenza della sua stessa intelligenza o del suo agire, continua a rendersi di tempo in tempo vulnerabile agli agenti patogeni. In un senso sociologico, il virus ci fa considerare la possibilità di guardare alle società umane nel loro insieme (naturalmente, in contesti culturali diversi, eppure, all’interno di quei contesti culturali molto diversi, con un’uguale insicurezza di fronte al virus, forse?), e di metterle a confronto nel loro complesso con altre società non umane. Eppure, sarà importante guardare al contesto sociale, culturale e politico in rapporto a questo virus: chiedersi chi è più vulnerabile, perché, e chi soccombe. O forse chi muore soccombe da solo, o a causa di altre variabili di cui non ci stiamo ancora occupando. Benché “co-morbilità” sia un termine che si sta diffondendo, negli ultimi giorni.

Oltre che per indicare cause mediche di morte tra loro concorrenti, infatti, mi chiedo se il termine “comorbilità” non possa essere visto anche in relazione a un contesto sociale o economico, in riferimento a persone che sono morte apparentemente a causa di questo virus. Per esempio, una concausa di morte, per alcuni, potrebbe essere la difficoltà di un accesso tempestivo ai servizi medici.

C’è anche una certa connotazione morale nel riferirsi al virus: il “demone”, il “cattivo”. Alla radio (All India Radio), nei giorni precedenti al primo lockdown, si parlava di un coprifuoco Janata (un coprifuoco della popolazione, anche se imposto dallo Stato), e abbiamo sentito messaggi che invitavano la gente a suonare le conchiglie, e le campane, ecc. alle 17.00 (il 22 marzo), in modo che le vibrazioni delle conchiglie e l’energia positiva cacciassero il virus demoniaco dal nostro paese. Messaggi che, naturalmente, non si sono più sentiti in seguito.

Un’altra caratteristica fondamentale di questo virus è associata ai viaggi, o al movimento: interregionale, internazionale, ecc. Le società umane e le idee hanno sempre viaggiato ‘attraverso’, ‘a’, ‘da’, ‘per’, ‘avanti’ e ‘indietro’. Attraverso il viaggio, culture, idee, e persino cucine, hanno viaggiato. E quel viaggio è stata una parte accettata della storia umana. Anche gli uccelli viaggiano, e senza polizia, e finora, per fortuna, sono stati accettati come visitatori graditi in luoghi dove costruiscono temporaneamente i loro nidi. Anche le creature nei mari e negli oceani viaggiano, ignari dell’idea di acque territoriali e controlli di polizia. Ma in questo momento, tornando all’ “umano” (culturale, o politico, o scientifico), come si presentano le conseguenze di questo virus? Ci costringeranno a porre confini e frontiere dove prima non esistevano (se e dove non esistevano già…)? Metteranno fine alla possibilità di una visita casuale di un amico a un altro amico, che non susciti domande o sospetti?

Per inciso, alla ricerca di una casa, l’anno scorso, in alcune “colonie recintate” di Hyderabad, ho trovato dei residenti costretti dai gestori dei complessi abitativi a scaricare un’applicazione sui loro telefoni e ad invitare a farlo anche i loro visitatori (che ovviamente dovrebbero essere quelli abituali, e non un amico che non si sente da tempo, o un parente che arriva improvvisamente a casa tua), per non parlare del giornalaio, del postino, ecc., al fine di un tracciamento all’ingresso di queste sacre colonie. Queste applicazioni diventeranno la nuova normalità? La vita sembrerà piuttosto pericolosa se ciò succederà davvero. La Cina, come riferito da un canale televisivo internazionale, è stata la prima a sviluppare un’applicazione che decideva, sulla base di alcuni algoritmi, se una persona era positiva al Coronavirus o no, e solo se il segnale era verde (indizio di negatività) si aveva il permesso di entrare in casa sua. A quanto pare, ci sono stati dei malfunzionamenti e presto l’applicazione è stata sospesa. Quanto è pericolosa la possibilità di esclusione basata su meri algoritmi progettati da uomini in laboratori tecnologici? Ci sarà un nuovo quadro legislativo per dirimere le questioni e sanare le ingiustizie derivanti da questi dispositivi e dal loro possibile malfunzionamento? Un’azienda potrebbe ad esempio essere citata in giudizio per aver causato un trauma fisico e mentale a causa del cattivo funzionamento della sua applicazione? E queste applicazioni non potrebbero essere state progettate anche per secondi fini? Perché accettarle tout court senza distinguo o domande?

Il potere di gran lunga più pericoloso di questo virus è questo: accettare come “assoluto” o “vero” ciò che vediamo e sentiamo sui vari media o i numeri delle statistiche governative, senza alcuna possibilità di accedere ad indicatori alternativi o strumenti di verifica di queste verità, o per lo meno strumenti di ricerca e di analisi della loro veridicità, sia che si tratti di ‘verità’ su un particolare tipo di test, su un dispositivo, o semplicemente sul numero di casi in ogni stato o distretto.

Da un lato, il virus può confinare, e creare confinamenti; ma allo stesso tempo può far sì che il confinamento stesso sembri di per sé “sano” e “sicuro”, mentre la natura di tale “sicurezza” finisce in realtà per distanziare le comunità umane tra loro (al loro interno, fra regione e regione, tra Stato e Stato e nei rapporti internazionali) e, quindi, rendere più semplice e in un modo più insidioso di prima, la nascita di nuovi totalitarismi.

Nel frattempo, questo virus ha il potere di imbrigliare il profitto sfrenato tanto nel campo delle multinazionali farmaceutiche quanto in quello delle prestazioni mediche, così da rendere le une e le altre più umane, e regolate da una sorta di patto internazionale fondato su un uguale accesso, per tutti e in tutto il mondo, a strutture mediche sofisticate per salvare vite umane?

Solo il tempo lo dirà. In India, alcuni laboratori e ospedali privati sono già stati autorizzati a procedere con i test e le terapie anti Covid. Ma ancora una volta, sapremo nei prossimi giorni quanto siano stati accessibili questi enti privati per i poveri e le persone svantaggiate, e quanto “corretti” (e quindi trasparenti e regolamentati) siano i loro parametri di prova e i loro indicatori di trattamento.

Per ora, molte cose sono state messe insieme in grande fretta per contenere il contagio, ed ecco perché ci occorrerà, nel prossimo futuro, un saldo quadro giuridico utile a prevenire eventuali pratiche illecite cui, anche in tempi normali, è risaputo che il settore medico privato ha già ampiamente fatto ricorso, almeno a giudicare dal gran numero di cause legali intentate dai pazienti e dalle loro famiglie agli ospedali privati in India. Inoltre, ci sono voluti anni di indagini per svelare la politica delle case farmaceutiche in tutto il mondo e la natura dei loro affari legati ai prezzi di farmaci salvavita essenziali nelle cosiddette economie in via di sviluppo. Nel caso si trovasse, com’è possibile, un nuovo vaccino per il Coronavirus, o, a seconda dei casi, un farmaco, stiamo pensando a nuovi e rigorosi quadri giuridici multilaterali che garantiscano un accesso equo e sovvenzionato al nuovo vaccino o al nuovo farmaco, quando sarà svelato? Questo virus cambierà la natura del commercio farmaceutico internazionale (rendendolo più equo) o lo renderà più competitivo e segreto?

Cos’altro ha fatto questo virus? Ci ha mostrato, o ci ha fatto vedere, più chiaramente, alcune verità fondamentali: le cose che possiamo o non possiamo controllare; il tempo in cui realizzare ciò che ancora non possediamo. Questa conoscenza non può essere ciò che già conosciamo: verità che apparentemente non cambieranno per secoli. Non esistono sistemi e verità antiche che funzioneranno per sempre. Dobbiamo accettare il nuovo (anche se ciò significa accettare nuovi modi di affrontare una pandemia); e il nuovo richiede, se necessario, modifiche e aggiustamenti del vecchio che possano includere nuove idee politiche, religiose o economiche. Può il modello economico, finora considerato come il modello da emulare (un modello iniquo, basato sul consumo, e pericoloso per l’ambiente), avere contribuito alle modalità di diffusione di questo virus? Dobbiamo almeno provare a capirlo. Non è un caso che il maggior numero di positivi al Coronavirus, in India, provenga dalle grandi aree urbane che si sono sviluppate in modo disordinato e dalle zone industriali, e da quei luoghi che hanno un indice globale di viaggi e spostamenti piuttosto importante, almeno in base a quanto indicato dalle statistiche attuali.

Resta da vedere se il nuovo virus aprirà nuove idee di umanità ed umanesimo, o creerà muri e spazi di autosegregazione intorno a ciascuno di noi. Un aspetto che il virus ha reso più evidente è l’iconografia dei nostri tempi: medici, infermieri e addetti alle pulizie completamente avviluppati in protezioni e mascherine, in particolare quelli che lavorano per il governo, o in aziende statali e strutture sanitarie. Nel contesto indiano, sappiamo già quanto questa gente si sia ammazzata di lavoro, e in condizioni di certo non invidiabili. Il numero di persone povere che affollano gli ospedali pubblici in India è davvero ingestibile.

Molti di questi operatori affrontano anche la brutalità e la violenza della gente, in caso di diagnosi errata o di morte del paziente. Eppure, in un tempo come questo, sono questi ospedali che diventano gli spazi più affidabili per le cure e l’assistenza, anche rispetto agli ospedali privati. Ci si rende conto, adesso, della necessità e dell’importanza della gestione pubblica dei sistemi sanitari (e di quanto sia importante non privatizzarli, anche parzialmente, anche se in alcuni Stati dell’India sono stati compiuti passi significativi in tal senso), e persino dell’utilità di espandere queste strutture, di fornire loro infrastrutture che funzionino bene durante le crisi, in modo da essere preparati con largo anticipo, piuttosto che apportare modifiche ad hoc incalzati dall’emergenza. Solo il tempo ci dirà se, quando un antidoto al nuovo virus arriverà, saranno gli ospedali privati che se ne impadroniranno, o la sua somministrazione sarà strettamente regolamentata e gestita solo tramite gli ospedali pubblici, in ambienti consoni e nel rispetto della dignità di tutti i pazienti. Il caso dell’Italia deve essere uno dei più difficili da affrontare per gli operatori sanitari, nel momento in cui, nonostante tutto, la morte sembra vincere ogni volta, e i cadaveri devono essere accatastati. Ciò che all’inizio deve essere iniziato come un normale esercizio di somministrazione quotidiana di farmaci e di calcolo di dosaggi, deve essere presto diventato un incubo in cui la monotona routine degli ospedali ha lasciato il posto ad una situazione drammatica, in cui i medici sembravano guardare impotenti ciò che accadeva sotto i loro occhi, e sono diventati, quasi, gentili amministratori della morte stessa. In effetti è stato solo quando l’Italia ha attraversato questo disastro che il mondo ha cominciato a prendere una maggiore consapevolezza di ciò che stava per accadere. Ci si chiedeva del trauma emotivo, affrontato dagli operatori sanitari in momenti come questi. Cosa dire dei Paesi con un numero limitato di operatori sanitari, ed in cui viene loro fornito un sostegno economico o politico inadeguato?

Cos’altro ha fatto questo virus? Per la prima volta nella storia indiana post-indipendenza, ha portato ad un brusco arresto dei treni passeggeri. Questa era la rete ferroviaria che, a fine marzo 2017, aveva trasportato più di 8 milioni di passeggeri, percorrendo un totale di 141,7 milioni di chilometri. Le ferrovie indiane, per inciso, hanno 7.349 stazioni ferroviarie, sparse per tutto il paese.

Stranamente, i servizi che il governo indiano in carica ha cercato di privatizzare (parzialmente o totalmente) – le ferrovie e la compagnia aerea nazionale, Air India – si sono rivelati i più utili in una crisi come quella attuale. I servizi ferroviari hanno continuato a trasportare merci essenziali, e la compagnia aerea nazionale ha lavorato anch’essa senza sosta per il trasporto di beni di prima necessità, comprese le forniture mediche, e ha persino riportato indietro diversi Indiani bloccati negli aeroporti di altri paesi del mondo.

Dal punto di vista economico, questa pandemia sta colpendo e colpirà per un lungo periodo la maggior parte della forza lavoro non organizzata e indipendente o freelance in India. Mentre quelli che svolgono lavori governativi – e questo include anche gli accademici che lavorano nelle università pubbliche federali o statali, oltre che nei college e nelle scuole pubbliche in tutto il paese – non sono altrettanto duramente colpiti, perché i loro stipendi sono protetti, e attualmente la maggior parte di loro è a casa. Sicuramente il virus ha colpito molto duramente coloro che non entrano nelle statistiche del governo. Un numero che comprende, fra gli altri, oltre ai lavoratori freelance (tra cui forse molti che fanno lavori ad hoc basati su contratti e consulenze, così come giornalisti non accreditati o stranieri, nei villaggi), artisti non ‘all’avanguardia’, i proprietari di quei minuscoli locali di cibo da strada, i venditori ambulanti di ogni tipo di merce, che di solito si vedono per le vie, in vari quartieri delle città.

Mentre in questo momento molti hanno perso il lavoro o non si aspettano di trovarlo, e altri hanno dovuto chiudere i negozi, nessuno può dire se e quando il periodo di isolamento finirà. E fino ad oggi non esiste un pacchetto di aiuti pubblici a lungo termine, ben pensato, né alcun meccanismo di facilitazione per una così grande forza lavoro informale.

Forse dovrei aggiungere qui come mi vedo in questa situazione. Perché la mia situazione, allo stesso modo, è intrinsecamente legata alla natura dell’economia che mi riguarda sia come donna single, e che vive da sola, sia come donna che non ha un lavoro regolare, regolarmente retribuito. E rivado ai tempi in cui si correva costantemente come un topo su un tapis roulant, per pagare la rata mensile di un mutuo per la casa. Non c’è mai stato un periodo di tregua. Durante la crisi economica le persone perdono la loro casa o finiscono per avere un rating di credito negativo. In tutto il mondo, questo ricorda la recessione economica globale del 2008.

Adesso la Reserve Bank of India sembra aver annunciato alcune misure, abbassando i tassi di interesse e riducendo così l’onere per la classe media nel rimborso dei mutui per la casa. Ma si sa che l’industria del debito non cancella mai i prestiti della gente comune, e questo significa anche un aumento della durata del mutuo per la casa. Inoltre significa che, ad un certo punto, quando le cose torneranno ad un nuovo tipo di “normalità”, i mutui per la casa diventeranno più cari e saranno di fatto aumentati di quel tanto necessario a salvare le banche, e non certo la classe media, la gente comune.

Il virus ha viaggiato in lungo e in largo sulle spalle di viaggiatori compulsivi: celebri oratori, uomini d’affari, artisti giramondo, vacanzieri di routine e altri (non invece sulle spalle degli strati economici inferiori della società, dato che il virus viaggiava essenzialmente sugli aerei), e ognuno aggiungeva le sue impronte di carbonio. Almeno qualcuna di queste persone oggi può fregiarsi di nuovi ‘distintivi’: essere positivo al Coronavirus o, almeno fino al blocco dei viaggi in aereo e di quelli in treno, di essere stato un potenziale portatore del virus.

Alcuni di loro, purtroppo, hanno dovuto affrontare il peso del pregiudizio, come anche l’intoccabilità. In quel momento i loro progetti di business, le loro idee, o semplicemente i viaggi di piacere (a meno che, naturalmente, alcuni di loro non abbiano viaggiato per partecipare a emergenze), non contavano tanto quanto l’essere portatori di un contagio di cui sono stati a volte accusati. Il pregiudizio sarebbe stata l’ultima cosa che si sarebbero aspettati di meritare all’arrivo in questo paese, mentre, al contrario, la gente ha cominciato a guardarli con sospetto e a dare la colpa di tutti i mali (come si fa regolarmente qui) alla persona che è tornata da fuori, o allo straniero: insomma, l’altro che “entrava” (altrimenti detto, ‘il turista’), e che fino ad oggi era di solito blandito e accolto a braccia aperte, a causa del denaro che lei o lui o il gruppo portava con sé; il virus, che viaggiava in lungo e in largo, senza alcuna distinzione di razza o cultura e senza alcun pregiudizio proprio, invece di riunire l’umanità contro le malattie, ha ribadito in alcuni paesi l’opposizione del “locale” versus lo “straniero”, l’ “altro”. Un virus ha fatto tutto! Ci vorrà un po’ di tempo, tuttavia, prima di ottenere un quadro completo, da fonti varie e affidabili, dell’esatta distribuzione sociale, demografica e geografica della popolazione colpita in tutto il mondo, e delle sue ragioni. L’ultima parola sul virus non è ancora stata detta.

Il vantaggio (che può anche essere uno svantaggio) di questo servizio della radio nazionale è ottenere l’accesso ai dati ufficiali sulla situazione quotidiana, e alle comunicazioni del governo sugli interventi medici e le strategie di contenimento. In assenza di canali televisivi di informazione, si tratta di un pacchetto di dati fondamentale per dare un senso alle cose, nel modo in cui si desidera; e tenendo presente che, dopo tutto, in fin dei conti, si tratta dello Stato, che ti fornisce le informazioni che ritiene necessario condividere. Per la maggior parte dell’India rurale, le notizie della radio sono l’unico modo per avere il polso della situazione del Paese, oltre che il mezzo cui affidarsi per le previsioni del tempo e, di solito per le comunità di pescatori, per gli allarmi di tempeste, cicloni e così via.

(traduzione di Rosario G. Scalia, foto di R. Umamaheshwari)

Dante in love

Se mi chiedessero di far tornare Dante da qualche parte su questa terra, mi piacerebbe fosse in Liguria, il luogo preciso non importa, ma basterebbe uno degli scorci nominati da lui.

“Tra Lerici e Turbia, la più diserta

la più romita via è una scala

verso di quella agevole ed aperta”.

È quando si ferma davanti alla montagna del Purgatorio, lo accompagna Virgilio. Farlo giungere in terra ligure a vedere le opere che ha ispirato, gli affreschi che rappresentano la bolgia infernale, con Ugolino che rode il cranio, nella chiesa di San Giorgio a Campochiesa di Albenga, o a Noli, dove Dante passò da esule. Insomma, un po’ immaginai questo, quando seppi che Giuseppe Conte, ligure come me, di Dante ne raccontava il ritorno. Ma non sarebbe andato bene per nulla, e non perché Conte non condivide la mia ossessione di ficcare la Liguria in ogni narrazione (ha decisamente un respiro ben più universale di quello dei miei microcosmi), ma perché far tornare Dante in un luogo che non sia Firenze sarebbe un nostos amputato.

Dante in love (Giunti, 2020) ha dunque la sua geografia perfetta e la sua avventura: chiedere al Sommo Poeta un percorso inverso, nessuna risalita dello scalone dalle fiamme alle azzurrità, ma la calata in una Firenze quando “Il sole è appena sceso dietro i tetti, le cupole, le torri della città. Come ogni volta. Il buio non è ancora fitto. Guarda, dilaga nell’aria tra le vie e le case come un’acqua cupa.”

Abituati così alla piena notte, o all’alba, al pieno giorno e al tramonto, non ci stupiamo mai abbastanza di un tempo poco frequentato dalle nostre narrazioni: oltre il tramonto, quando il buio non è ancora fitto, e c’è la pienezza della sera. Chissà perché piena sera non si dice mai. Forse è davvero il miglior tempo di Firenze quello che sceglie Conte, le immagini di una città trasformata nel tempo stesso, e l’esercizio, le capacità che ha l’ombra di assumere l’insolita luce lambita da nuovi ritagli, da nuovi segmenti, nella processione di improbabili andirivieni creati dal caso, e poi la mineralità del Battistero, i palazzi nobili, i semplici cornicioni, i tetti. Il passaggio davanti all’ombra di Dante di un’umanità, e tra essa quella della presenza che più lo emoziona, lo attrae, la donna.

Il romanzo racconta il motivo per cui ogni anno, da seicentonovantanove anni, a Dante è concessa la discesa, con le sue regole d’ingaggio, a Firenze. Dante è lui, l’esule e l’esiliato, ossia quel sentirsi qualcosa o il sentirselo addosso come una pelle. Libertà e costrizione. Anche se la più felice, quella che l’autore giustamente non scopre, come se toccasse al lettore la necessità di intuirla nelle ombre della notte, e prima ancora, in quella sera non ancora notte, è la figura del clandestino. Dante sa di esserlo e riesce a sopportarlo, è l’altro e nessuno lo saprà mai, anzi nessuno dovrà mai saperlo. Ma poi le regole d’ingaggio saltano, un amore, anche quello, sognato e immenso perché invisibile, lo mette in viaggio, attraverso il percorso orizzontale della città, e assieme a tutto questo torna prepotente il pensiero della sua donna amata, dell’amico caro, e la visione di questa città oscura, sicuramente non felice, in questi giorni…

Insomma, potrebbe essere una delle seicentonovantanove notti “guardate” quaggiù finora, destinata a finire all’alba. Ma stavolta Dante non ci sta, è come se stavolta glielo chiedesse il suo cuore clandestino, esule e trasparente, di trasgredire alla concessione del cielo. E allora, davanti alla possibilità, per concessione celeste, di esercitare la sua solita ginnastica dell’occhio, egli stavolta sceglie altro, il miracolo, si lascia trasportare dal desiderio, attraverso la città impaurita e mascherata. La meravigliosa trasgressione ha persino un nome, si chiama Grace. Non ci saranno colpe. Solo poesia. È il libro che condensa ed esalta le anime narrative di Giuseppe Conte, il romanzo storico, quello in qualche modo fantascientifico, e persino l’esistenziale, nutrendosi di mito.

Appunti al tempo del Covid 19

di Camilla Albini Bravo

Consigli per la lettura

Le pagine che seguono sono solo in apparenza una sequenza di 18 articoli, in realtà sono 18 voci soliste di un unico coro, essendo il risultato di un lavoro di aiuto reciproco che ha coinvolto una sessantina di colleghi, divisi in sei gruppi clinici, che si sono incontrati via Skype durante il difficile periodo del lockdown. Alle voci soliste va aggiunto il coro muto di quelli che non hanno scritto, ma che ci hanno aiutato a pensare. Ringrazio tutti, indistintamente, per l’aiuto reciproco, per la fiducia nella possibilità di sostenerci a vicenda, per la testimonianza che è il rapporto, sempre, che ci salva. Nessuno scritto ha la pretesa di teorizzare, il nostro intento era ed è quello di fissare i punti di un discorso che parte ora e cerca interlocutori. Buona lettura.

Giugno 2020

Da quasi due mesi il nostro lavoro di psicoterapeuti ha dovuto confrontarsi con delle limitazioni e dei cambiamenti che, all’inizio, sembravano solo formali. Ci siamo trovati, tutti, soli nello studio con un computer davanti, o un cellulare, nel tentativo di continuare, a distanza, un lavoro che prima avveniva in vicinanza.

Abbiamo sentito tutti l’urgenza di un confronto fra colleghi per capire quali potevano essere le implicazioni di un tale cambiamento. Le riflessioni che ci proponiamo qui di condividere sono emerse dal dialogo tra colleghi e sono in fieri, ma ci sembra opportuno o addirittura necessario fermarle in uno scritto.

La prima attenzione, ovviamente, si è soffermata sul mezzo di comunicazione, che ci è apparso subito paradossale: la chiamata in video-conferenza testimonia la nostra vicinanza e la nostra distanza. I volti in primo piano sono fin troppo vicini, gli spazi privati delle case dei nostri pazienti quasi violati, la distanza è nell’assenza dei nostri corpi che condividevano prima la stessa stanza. Sono i confini ad essere diventati fluttuanti, troppo vicini e troppo lontani e abitati dalla inquietante sensazione di poterci perdere nella lontananza e di poterci infettare nella vicinanza. Il mondo stesso, il nostro oggetto, sembra essere diventato molto ambiguo e collocato in uno spazio-tempo quasi indifferenziato. Le giornate non sono più scandite dall’uscire e l’entrare per il lavoro o la scuola, sembrano scivolare fuori dal tempo lineare in un tempo circolare in cui è difficile distinguere ieri, oggi e domani.

Un giovane ragazzo che in questa emergenza ha dovuto sospendere la frequenza della scuola e il confronto con i suoi compagni, descrive perfettamente la dimensione esistenziale in cui scivoliamo quando perdiamo il mondo e la misura che lo stesso ci sa dare. Dice infatti: “Il tempo in questo periodo mi sembra non scorrere, mi sembra di stare sempre nella stessa giornata (…) prima lo scorrere del tempo mi faceva pensare al futuro, ora è come essere in una bolla, è strano, vedere sempre le stesse persone mi dà la sensazione di essere fermo. Nel contatto con gli altri potevo vedere i miei miglioramenti. Ora non li posso verificare”.

Ma il mondo rimane là fuori e noi, uscendo dotati di mascherina e guanti, non riusciamo più a capire chi sia pericoloso per chi. Siamo noi che possiamo infettare gli altri o gli altri noi? Il mondo quindi si è trasformato in un oggetto ambiguo, abitato da un fantasma tremendo di morte e di malattia portata da un virus sconosciuto e non visibile che può essere in noi o negli altri e che induce in un’angoscia abbandonica ma anche persecutoria. Se ci isoliamo la seconda si attenua, ma la prima si alza a dei livelli insopportabili. Siamo soli e desideriamo un contatto che ci atterrisce e ci ricaccia nella solitudine.

L’oggetto ambiguo, il fantasma di pericolosità reciproca, l’angoscia di morte, sia per vicinanza che per lontananza, sembrano riportarci a una relazione con l’altro quando il nostro Io, ancora incapace di definirsi in uno spazio e in un tempo, non era ancora in grado di decodificare l’altro nel suo essere a tratti buono e a tratti cattivo e quindi siamo costretti, noi adulti, a immergerci in quelli stati originari del nostro essere dove le angosce erano senza nome, senza fine e senza tempo.

Da lì, da questi spazi in cui l’Io è costretto a immaginarsi, escono angosce e paure per ognuno diverse e pensate ormai lontane e un Io adulto che si credeva sufficientemente collocato nello spazio e nel tempo, si trova a confrontarsi con antiche paure spesso indicibili che prendono forma in lunghi sogni spaventosi.

Per quanto individuale sia la storia di ognuno di noi, comune nei nostri sogni è l’immagine ricorrente di allagamenti, di contatti perduti, di confusione. Un sogno di una collega sembra perfettamente rappresentare la pericolosità della situazione che stiamo vivendo e può essere utile accoglierlo come un tempo si accoglieva il sogno di un singolo come visione utile al gruppo. Per questo ringrazio la collega che lo ha sognato e raccontato perché diventasse prezioso per tutti.

Nel sogno si trovava con altre persone a nuotare in una pozza di acqua terrosa, anzi era proprio fango, acqua e terra così mescolate da non distinguerle. Allora, alzando gli occhi al cielo, lei lo vide della stessa sostanza e sentì, con terrore, che stava per collassare giù.

Ci ha fatto pensare, questo sogno, a come viene descritta l’origine del creato: prima il caos, lo spalancarsi, poi le acque si separano dalla terra, il cielo si differenzia e si alza. Il nostro esistere ha assoluto bisogno di questo doppio movimento che installa tre livelli del nostro essere nel mondo.

Dalla nostra liquidità, abitata dalla mescolanza, dalle ondate emotive, dall’assenza di spazi definiti emerge la terraferma, luogo dove poggiare saldamente i piedi, solida madre terra, corpo asciutto delimitato e distinto che ci permetta di avere un davanti, un dietro, un prima, un dopo, un orizzonte finito. Ma un terzo elemento necessario sarà una cesura fondamentale: il cielo e la terra si devono staccare. Se la madre terra, la nostra possibilità di sentirci un corpo, orientato nello spazio e nel tempo sono necessari, ancor più necessario sarà per noi umani l’elevarsi del cielo. Solo la visione dall’alto infatti ci permette di cogliere l’intero orizzonte, di dare un senso e un significato al nostro esistere, di vivere come individui e di pensare la nostra vita.

Nessuno di noi è in grado di accettare una vita senza darle un senso. Ce lo ricorda l’Ulisse dantesco quando incita i compagni verso la ricerca dell’altrove, ce lo ricordano le tremende depressioni di chi non riesce ad accedere a un senso che dia ragione della fatica dell’esistere. Per noi umani questo è il tremendo che ci divide dal regno animale, cui peraltro apparteniamo. Non ci basta la vita dobbiamo saperne le ragioni. Homo faber e homo philosophicus non si possono escludere l’un l’altro.

Nel sogno il pericolo sembra rappresentato dal ritorno ad un indifferenziato dei tre elementi: le nostre liquidità emotive e immaginali, la nostra base ferma su cui ergersi e dire: “Io”, e il nostro poterci pensare. È il ritorno nel mondo senza spazio e senza tempo, senza pensiero e senza senso, dell’ambiguità totale. Abbiamo pensato che lo sforzo da fare tra noi, colleghi, e tra noi terapeuti con i pazienti sia proprio quello di tenere alto, limpido e differenziato il cielo. Pensiamo che sia necessario pensare e che questo sia proprio il terrore, l’oggetto impensabile che ci può far scivolare in un orrore della perdita dell’aggancio al cielo, di quel vertice alto che, cogliendo il tutto, ne veda il senso.

Abbiamo detto tra di noi che il paziente non può pensare quello che noi non riusciamo a pensare e che mentre lo aiutiamo a ritrovare frammenti di terra emersa su cui poggiare i piedi mentre teme di scivolare nel fango, noi dobbiamo fortemente tenere alto il cielo sopra di noi anche quando i nostri piedi stessi sono già bagnati delle stesse acque che bagnano loro. Pensare insieme, pensare al senso di queste ore lente di quarantena, pensare al tempo, mantenere la luce che ci aiuta a distinguere le forme, saper riflettere tutti insieme.

Per fortuna l’inconscio in tutti noi sta cercando di capire e di vedere quello che accade e lo esprime in sogni incredibilmente intensi, riconosciuti dal sognatore come eventi/visioni speciali. Una giovane antropologa, che sta tenendo un diario dei sogni di questo periodo, ce ne offre due particolarmente intensi.

Nel primo si trova a camminare per una strada liminare tra il bosco e la città, con lei è la madre, arrivate a un bivio la strada a destra va verso il centro abitato, a sinistra nel bosco. Proseguono verso il bosco e arrivano a una radura al centro della quale vedono, con spavento, un irsuto cinghiale. Vincendo la paura la giovane gli si avvicina e lo vede ingigantirsi. Sulla schiena dell’animale ci sono tracce di ruote di macchina come cicatrici. Lei si rende conto che da questa tremenda dissacrazione può nascere una nuova possibilità. Nei commenti ci rendiamo conto che l’animale sacro della grande madre terra, il suo furore selvaggio porta i segni di una civiltà violenta che lo ha calpestato ma che non lo ha ancora distrutto a patto che se ne regga il furore e il terrore che ne deriva.

Nel secondo sogno si trova in una foresta amazzonica aggrappata ad un tronco d’albero che sta andando alla deriva in uno spazio d’acqua senza fine. L’albero sradicato non ha più l’aggancio con la terra e non è più in grado, come nelle tradizioni amazzoniche, di reggere il cielo. Ci rendiamo conto insieme che il tremendo è rappresentato proprio da questo, come se l’albero, nella sua funzione di axis mundi, capace di collegare acqua, terra e cielo, si fosse sradicato e scivolasse in una liquida deriva senza orizzonti.

Non crediamo sia necessario commentare queste tremende immagini che perfettamente descrivono il pericolo che su tutti noi incombe di diventare esseri alla deriva delle nostre emozioni, disorientati come naufraghi in un gigantesco infinito mare. Ma continuare a pensare, il tenerci forte all’albero ci permetterà di arrivare a un nuovo approdo in cui noi, diversi, consapevoli della follia di cui siamo capaci, quando titanicamente non rispettiamo più i limiti e i confini che la madre terra ci impone, ci chiederemo chi vogliamo essere ora.

Testo tratto da: Rivista di Psicologia Analitica Nuova Serie, Volume 101/2020, n. 49

Camilla Albini Bravo è Psicologa Analista, membro ordinario A.I.P.A. e I.A.A.P. con funzioni didattiche – Roma e Pistoia

Mots-clés__Attesa

Attesa

di Ornella Tajani

Lucienne Delyle, J’attendrai -> play

___

___

Da Louis-René des Forêts, Les Mendiants, Gallimard, 1986, traduzione inedita di Camilla Diez