di Giulia Pigliapoco

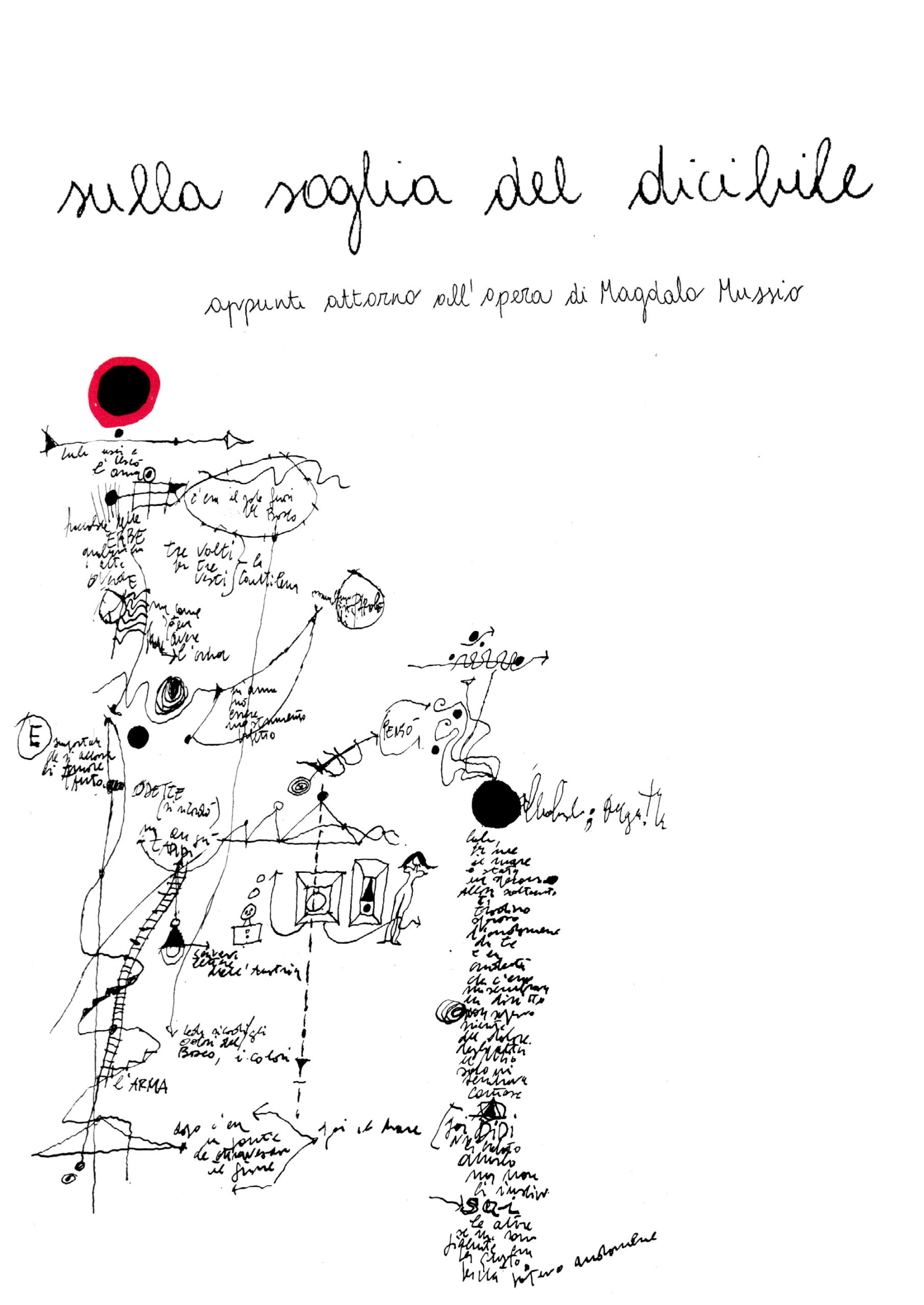

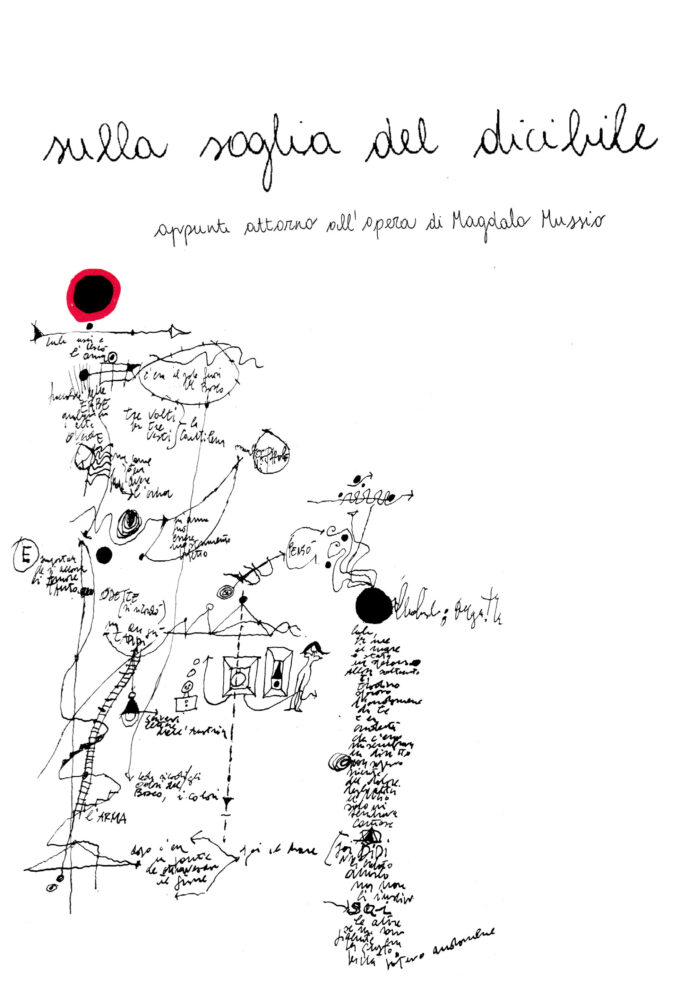

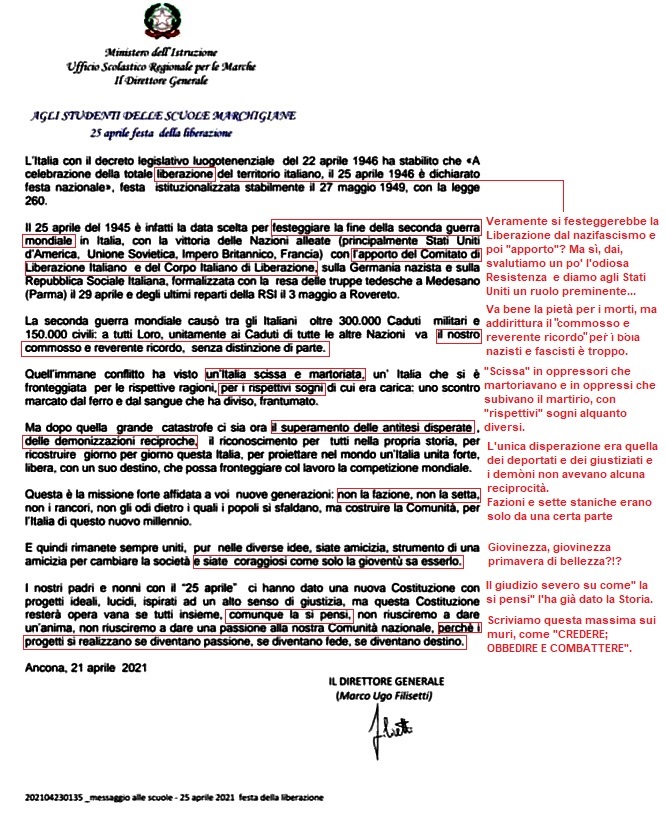

Ospito qui un estratto da Sulla soglia del dicibile. Appunti attorno all’opera di Magdalo Mussio di Giulia Pigliapoco, primo titolo pubblicato nella collana “Quaderni di teatro” dell’associazione Congerie. Il libro è affiancato dal volume d’artista “L’odore del bianco”, che documenta -attraverso fotografie, testi e partiture visive- il lavoro teatrale di Pigliapoco insieme a Vincenzo Consalvi.

Il secondo mondo o luogo interdetto

Solo resiste al tempo quel che si fa col tempo. E quello che si fa con l’eternità? La poesia viene quando restiamo nell’inesauribile compagnia della solitudine. Viene come un sùbito taglio, dove si mischiano con fredda febbre, sangue con sangue, due separati mondi[1].

Due mondi – e io vengo dall’altro[2].

Due separati mondi, uno di qua uno di là. Quello di là sembra esserci vietato e non sempre riusciamo a vedere ciò che c’è ma soprattutto non sempre vogliamo vederlo. La parola impregnata di energia tende sempre al di là di sé, la realtà è sempre più di sé stessa. È proprio in quell’al di là che si rivela il simbolo. Florenskij lo definisce come «un’entità che manifesta qualcosa che esso stesso non è, che è più grande e che però si rivela attraverso questo simbolo nella sua essenza. Il simbolo è una realtà la cui energia cresciuta insieme o, meglio, confluita [stratvorennaja] insieme con un altro essere più prezioso rispetto a lui, contiene in sé quest’ultimo»[3]. André Lalande afferma che «il simbolo è qualunque segno concreto che evochi, in un rapporto naturale, qualcosa di assente o che è impossibile percepire»[4]. Continuando, ne indica poi le sue proprietà: «è un segno concreto, non è un segno astratto, non è un’allegoria, è una realtà»[5]. Si tratta dunque di un segno che conduce ad altro, che evoca un’assenza di per sé già esistita, dunque portatore di una qualità di presenza. Se possiamo dire che qualcosa è assente, è perché si è stati a conoscenza con il gusto della presenza. Il segno, cioè simbolo, non è soltanto un significato, ma è più del segno e di sé stesso, perché tende già di per sé verso ciò che indica.

Mussio, come un primitivo, sembra mettere alla base di tutta la sua esperienza ideologica le ragioni del culto, come contenuto intero del logos. Come per il primitivo la danza, la maschera, le processioni, l’atto di imitazione, così per Mussio la parola, i segni, le tracce, le immagini sono esempi di raffigurazione simbolica della realtà. «Stabilire un nesso tra le forze naturali e l’uomo, di creare cioè il symbolon, l’anello di congiunzione, ed ecco che il rito magico opera allora un collegamento reale inviando un mediatore…»[6]. Mettere nello stesso piano l’oggetto reale e la figura dell’oggetto, cioè il suo simbolo: essi sono uniti, sono la manifestazione di un’unica e medesima sostanza, che è il divino, il mondo. Come un uomo primordiale che non ha orizzonti. Nelle opere di Mussio il tutto è nel tutto, l’uomo è nell’uomo, il flusso nel flusso, il divino nel divino. Percepiamo la sostanza omogenea, pesante e simbolica, di ciò che c’è, del questo e del quello, del sé e dell’altro, come tutto. Il simbolo, scrive Emilio Villa, è «da intendere come intensificata naturalezza, come intensificazione e moltiplicazione di concretezza, come iterazione dell’atto profondo»[7].Nell’operare di Mussio è segnata l’azione del toccare, ottenere, tenere, trattenere, possedere l’energia, l’essere. Dunque, è già tutto nella sua mano e Mussio si limita a produrre, agire, senza voler dimostrare quello che è saputo. Ma davanti ai suoi lavori ci si chiede se al concetto di presenza, di essere e di verità, sia possibile sostituire una pratica altra che permetta di tradurre i concetti in significati. La risposta è negativa, perché al di là delle ipotesi che possiamo formulare, nessun significato, nessuna interpretazione certa è possibile. Ciò che si fa nel luogo è l’ipotesi dell’altro luogo, è un continuo rimando a ciò che non può farsi presente e che come tale eccede il pensiero, che vuol esser detto senza potersi dire.

Ciò che possiamo trovare nel luogo è una vera e propria frantumazione dello spazio, dove soltanto i più attenti riescono a vedere più superfici, riescono a vedere ciò che c’è dietro. Così come è lo spazio, anche i segni, le parole, le tracce, gli episodi, le narrazioni, i frammenti si distaccano completamente dalla propria parola, riferimento o immagine per inseguire un’altra identità. Essere da questa parte o dall’altra, essere uno e nessuno e insieme tutte le possibili maschere, essere una possibilità rivolta al passato è quel che ci rimane.

«Ora, se l’opera non ha più una sua centralità è l’altrove a dominare e a dividere gli spazi. Ma l’altrove è in nessun luogo, è questa mancanza di luogo, rimanda a ciò che è senza esserci, è pura allusione senza certezza, ma non per questo meno reale di ciò che viene indicato per esserci e rimane nella propria identità».[8]

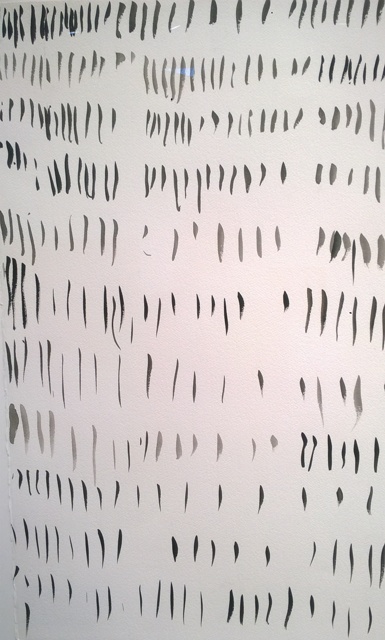

Non possiamo non pensare che tutto l’operato di Mussio guardi a questo vuoto, al non detto, probabilmente per indicarci i luoghi deputati della morte, dello stesso accadere. Anche il semplice segno di Mussio diviene traccia incisiva, strada da seguire quantomeno con lo sguardo; e più si distacca della realtà, più progredisce di intensità, più l’uomo ne è attratto, più il simbolo si sostiene da solo. I suoi segni sono già oltre la comunicazione e i suoi equivoci. Segni continuamente in divenire, iniziati a essere prima ancora di apparire. È nella sottrazione, nella sparizione, nella distanza che il semplice segno diviene segnale simbolico. Quello di Mussio è un segno che traccia il dominio della forma che sia umana, animale, divina, oggetto percepito o figurato, presentato o raffigurato. «Il segno è figura, la figura è atto, l’atto è unità, comunione, integrazione, generazione; l’unità è il divino, il divino è figura, la figura è segno. Così come azione e simbolo sono la medesima realtà»[9].

Ciò che quell’insieme di segni/simboli attiva è una sorta di movimento di fuga, una migrazione che tende a spostare di continuo il proprio luogo di rivelazione verso un perenne altrove, verso il secondo mondo. Ci troviamo davanti a qualcosa che si produce davanti ai nostri occhi, ma alterato e proiettato in un’altra dimensione. Ciò che vediamo fa parte di un’altra scena, o meglio, è fuori dalla scena e per questo ogni sua manifestazione non rivela mai una presenza. In questo senso possiamo parlare di segno o simbolo, delle sue due facce, di significante e significato. Soltanto attraverso la passione effimera dei segni e la loro continua messa in opera espressiva è possibile ricavare il senso simbolico dell’esistenza, la sua verità e il suo unico scopo visibile. «Il simbolo è un oggetto tagliato in due»[10], scrive Edmond Ortigues. Un simbolo dunque che separa, divide, ma in fine unisce.

«Il gesto del braccio del polso della mano produce il simbolo, riconduce l’essenza istantanea della vita»[11].

Se il gesto del braccio del polso può produrre il simbolo, si può dedurre che il corpo stesso è simbolo, è parola espressa in gesto, «è l’espressione che dà la giuntura tra ogni interno ed esterno, tra il creante e il creato»[12]. Mussio, attraverso se stesso, collega ciò che è al di fuori di lui con ciò che è dentro, proiettando nelle sue opere, o nel secondo mondo, tutta la sua energia: dentro le sagome, nel solco delle incisioni, dentro un punto o un buco, dentro uno spazio vuoto, dentro il nero o il bianco, dentro un angolo, dentro una traccia o tracciato, dentro le bestie, dentro la freccia, dentro il numero, dentro la punta, dentro il sentiero che conduce o non conduce a un luogo, dentro la pietra, dentro il sole o la luna, dentro una porta, dentro una scala che porta verso il basso o verso l’alto. Anche nei segni, nei sottilissimi segni come pensieri, nelle vibrazioni, nelle crepe, nella paura, nella tragedia, è presente il simbolo. Addirittura, le sue parole ne sono gravide.

i guaritori

i maestri

il suicidio

il corpo del mostro

la pestilenza e la sterilità

le impiccagioni

la distruzione destinata

la malattia inadeguata

l’accettazione dell’enigma

il simbolo decisivo

la precisione dell’incerto

l’oscurità manifesta

la destrezza arcaica

l’esperienza e l’abilità

il piccolo iniziato dell’ignoto

le identiche origini

l’evanescenza fioca

oscura e avara

il simbolo che non si manifesta[13]

Un simbolo che è già nel polso dell’uomo, un simbolo che agisce eliminando la distanza tra morte e vita. Ogni numero, immagine, segno o traccia, si inscrivono sul luogo per darci forse la certezza del luogo, ma non assumono altro che il valore del successivo e del precedente insieme, facendosi punto unico. Andare oltre il tracciato dell’opera è forse abbandonarsi alla propria angoscia esistenziale. Si assiste dunque, nelle opere di Mussio, a un rituale che sfugge completamente a ogni comprensione, e ciò che ne deriva è un’ambiguità, una trasparenza, un forse qui o là. «Il simbolo non funziona su oggetti ma su immagini»[14], dunque si parla di esperienza simbolica quando si ha un passaggio dall’oggetto all’immagine, quando smettiamo di considerare le realtà esterne o le realtà interne come oggetti e cominciamo a considerarle immagini. Una realtà intesa così acquisisce una forma di duttilità e dinamismo e l’immagine così rimanda ad altro, non è soltanto oggetto. Se siamo attenti a guardare un oggetto come a un’immagine, esso sicuramente ci invita a guardarlo, ci invita ad andare al di là. È in questa prospettiva che si devono guardare le opere di Mussio: «il simbolo allora è, tutto intero nei suoi elementi, pregnante fisicità»[15].

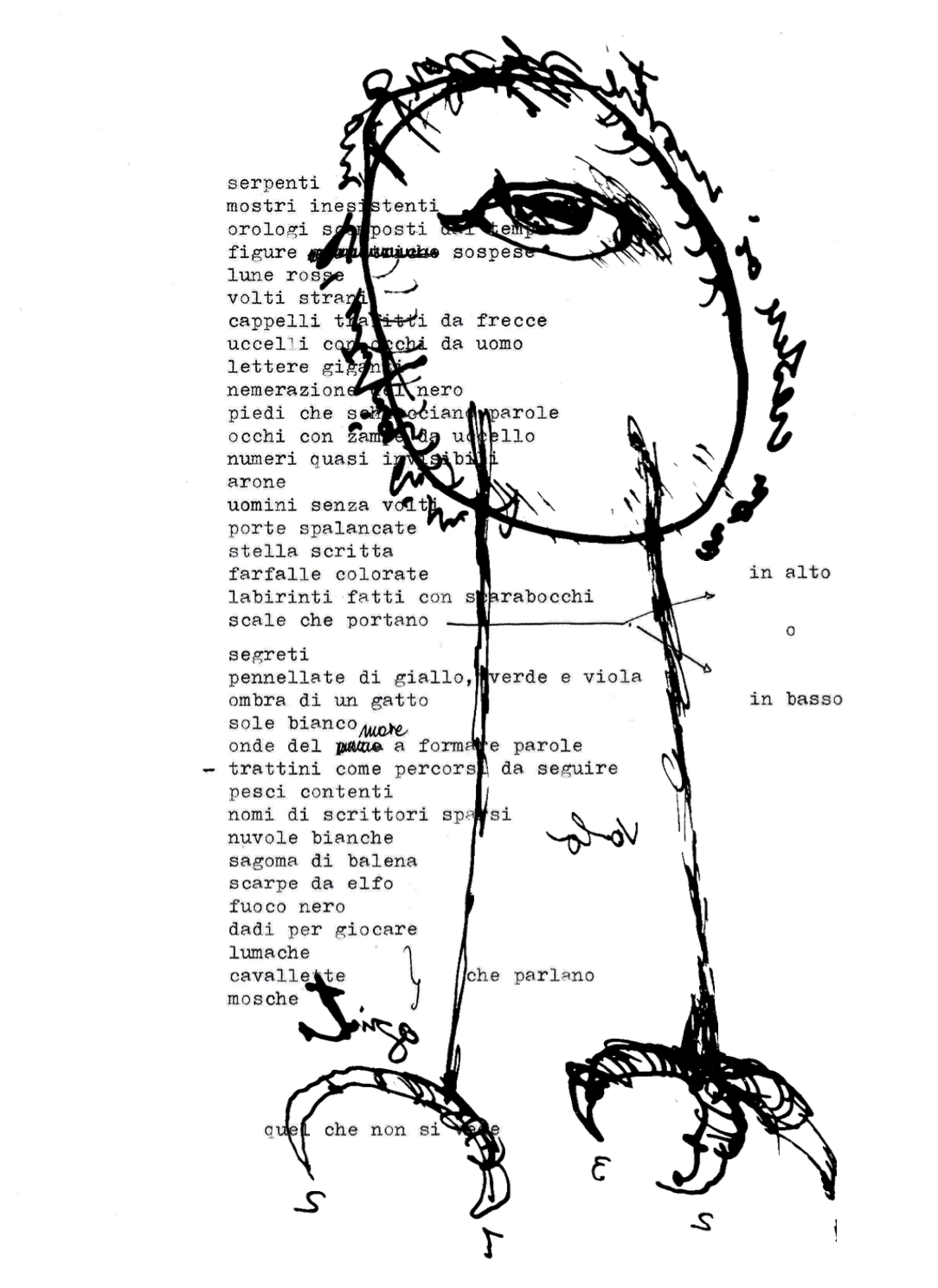

Davanti alle opere di Mussio, per un attimo ci troviamo nel secondo mondo o luogo interdetto, dove le immagini dimorano e con attenzione possiamo percepire il suo vissuto, possiamo a volte riuscire a vedere ciò che l’artista non vede: la sua verità. Porte, frecce, numeri, colonne, figure geometriche, punti e virgole, luna, aquilone, balena, ruote meccaniche, scale, torri, mostri strani, castelli, croci, case, finestre, bare, coltelli, note musicali, colori, serpenti, strade, pesci, parole, corpi. Ogni ipotesi, cancellatura, immagine, traccia, segno, spazio cancellato, itinerario o documento, sono impregnati di energia e di forza.

Magdalo Mussio, particolare da Il corpo certo o il luogo di una perdita, Altro / La Nuovo Foglio 1977

Mussio ci propone immagini viventi, immagini che sembrano risvegliarci la coscienza. Se guardassimo con attenzione scopriremmo che la porta, freccia, numero, luna, aquilone o casa che si presenta nelle sue opere, abita anche in noi, e non soltanto nel luogo bianco. Nell’immagine è dunque insito l’invito a guardare; sia ciò che ci si presenta davanti agli occhi, sia ciò che è in noi, cioè sempre qualcosa d’altro.

Davanti alle immagini che l’artista ci presenta e che vuol comunicare c’è sempre qualcosa che va al di là del rappresentato. «Si potrebbe dire che consegnandosi validamente alla logica delle immagini, agendo con esse, l’uomo scopre in modo empirico e non ancora riflessivo, di essere radicato in una forza creatrice»[16]. L’uomo, dunque, guardando l’immagine percepisce che è ciò che guarda, si consegna a sé stesso, fa esperienza di ciò che egli è. Guardare inoltre significa pensare, pensarsi.

«Dov’è caduta una voce, dove il fiato è mancato, sta, in alto, un piccolo segno. Su nient’altro che quello, esitante, si avventura il pensiero»[17].

Ma dietro a ogni immagine, a ogni pensiero, l’uomo, oltre alla consapevolezza che può acquisire di sé e di ciò che vede trova sempre un enigma che può essere intuito soltanto al di là della soluzione. Si ha sempre paura della verità, o meglio della rappresentazione che noi ne facciamo. «È questa arcaica paura contenuta in ogni rappresentazione che, nell’enigma, trova la sua espressione e il suo antidoto»[18]. La verità comincia soltanto un momento più in là da dove cominciamo a riconoscerla, e per questo è importante che la rappresentazione si fermi un istante prima della verità. Se venissimo a sapere ciò che veramente Mussio voleva raccontare con ogni suo disegno, parola, numero, se si potesse intravedere ciò che sta al di sotto delle cancellature, ciò che sta dietro al colore, se potessimo vedere ciò che sta nel foglio bianco, se sapessimo il significato dell’inchiostro o di un semplice segno sarebbe uno scandalo o soltanto un’illusione.

Sarebbe tutto capito, sarebbe la morte dell’interrogazione. Al linguaggio non rimane che la mancata rappresentazione del linguaggio, il suo scopo ultimo è l’incomprensione. «Se, invece, pazientemente dimori nella vacuità della rappresentazione, se non te ne fai alcuna rappresentazione, questo, o beato, è il cammino che diciamo di mezzo»[19]. Lasciare che il vuoto sia vuoto, non attribuire l’essere o il non essere. Saper restare sulla soglia è il compito più difficile dell’essere umano. E dunque nelle immagini di Mussio possiamo soltanto dire ciò che ci si presenta, ipotizzare ciò che potrebbe essere, non ciò che è.

«Quello che rimane è anche di avere paura. Io credo che nessuno di noi (costa, kuperman, de paoli, ecc.) sappia come fare: e questo è lo scopo (se c’è) dell’operazione. Ma se ci troviamo a non sapere questo è un modo che mi interessa»[20].

Nei lavori di Mussio ciò che ci attrae è il mistero, l’incompiuto, il nascosto, è proprio quello che non riusciamo ad arrivare a capire, e questo ci costringe a interrogare, interrogarci. Il secondo mondo è per pochi, e soltanto i più attenti possono riscontrare di tutto.

Ci si trova davanti ai suoi lavori come appena svegliati, dove il ricordo del sogno è appena accennato dal pensiero, dove non si capisce bene dove si è stati, o dove ancora si è, infatti impauriti percepiamo «la sgradevole consapevolezza di svegliarsi ancora in un sogno che non tendeva ad esaurirsi»[21]. Ci troviamo spaesati, non sappiamo bene da dove incominciare a ricordare per capire, a ricordare per essere, e dunque vaghiamo e ci facciamo trasportare da frecce e numeri. Frecce e numeri cioè tempo e spazio, forse gli unici simboli che potranno condurci al tutto o al niente.

Mussio stesso scrive riguardo i numeri: «l’occupazione dello spazio numerando non significa altro, o non vuole essere altro, che il trasferimento in numerazione progressiva dei momenti necessari (come tempo) impiegati nella realizzazione. Tempo che corrisponde all’occupazione e misurazione della stessa superficie. Nessuna dicotomia quindi tra allusione ad una figura e allusione a ciò che è senza figura come fatto letterario. Quale sia il codice risultante è nell’impronta stessa lasciata dagli inchiostri o dagli altri materiali; la traccia di un’azione che nel tempo e nella prassi si svolge nell’inscindibile contemporaneità mentale di lettura e percezione estetica. Parlerei allora di evento, accadimento, di verifica memorizzante dell’esistenza o, al limite, parafrasando, di action poeting»[22].

Magdalo Mussio, particolare da In pratica, Lerici 1968

Mussio è riuscito a costruirsi il suo tempo e il suo spazio. Ci troviamo dunque veramente in un altrove, nel secondo mondo o luogo interdetto, dove tempo e spazio diventano autonomi. Lo spazio percorso dai suoi numeri sembrerebbe rappresentare il tempo impiegato della trascrizione di essi. Ma non soltanto questo, i numeri contano loro stessi, contano i colori, le cose, gli animali, gli oggetti, il luogo, lo spazio bianco della pagina.

Possiamo trovare file di numeri che seguono un percorso forse già segnato, numeri che sembrano voler scappare via o farci strada da seguire, numeri sparsi o dentro a un cappello, numeri giganti che si impongono alla pagina e numeri invisibili a scomparire dietro di essa, numeri sopra una scala a segnare forse l’arrivo o l’inizio, numeri incastrati in figure geometriche, numeri che diventano parole, segnali, immagini, simboli da seguire. «La locomotiva l’8, i sassi il 3, le armi il 5, gli scudi il 123»[23].

E poi le frecce, altro simbolo fondamentale in Mussio. Frecce che vanno di qua e di là, di su e di giù. Frecce gigantesche o quasi invisibili, frecce che consigliano dove guardare e che cosa guardare, che indicano sé stesse o un colore, nome o immagine a volte intraducibile o che si nascondono, frecce che rivelano qualcosa o nulla, che vanno verso il bordo del luogo, che scappano, o che si dirigono al suo centro per affermarsi. Frecce che corrono, che si rincorrono, che giocano al girotondo.

Frecce che diventano pesci, uccelli, colonne, strade, case, alberi, cerchi, sole. Frecce che prima di tutto sono: «semplice registrazione di un modo dell’Es. (Se infatti i gesti indicativi sono il primo stadio del linguaggio umano, il gesto che si compie nel tracciare l’appunto/ freccia non si potrebbe considerare una proiezione grafica di tale processo primario?)»[24].

Per chi come Mussio voglia rappresentare simbolicamente il divenire, i gradini e le scale sembrano rappresentare la prima esperienza dell’umanità. «L’uomo che non procede più a quattro zampe ma in posizione eretta, e perciò ha bisogno di un ausilio per vincere la forza di gravità quando guarda in alto, ha inventato con la scala lo strumento per nobilitare questa sua inferiorità nei confronti dell’animale»[25]. «Salire, è l’excelsior dell’uomo, il quale dalla terra tende al cielo: è l’atto simbolico per eccellenza, che conferisce all’uomo deambulante la nobiltà del capo elevato, rivolto verso l’alto»[26].

Dunque, come per le frecce e per i numeri, Mussio sembrerebbe utilizzare il simbolo della scala per condurre qualcosa da qualche parte. Simbolo che trasferisce, trasporta. Possiamo trovare scale che scendono e che salgono, scale che si uniscono a diventare un tetto di un rettangolo, scale diagonali, scale che escono dal luogo e ricompaiono nello stesso luogo, scale che interrompono linee e trafiggono figure geometriche, scale finissime che sembrano crollare e scale spessissime a tenere parole. Scale che, interrotte, formano triangoli, scale come montagne da percorrere con lo sguardo, scale a diventare serpenti che strisciano nel foglio.

E poi il serpente, altro animale/simbolo molto frequente nei suoi lavori. Il serpente considerato da sempre l’animale più terrificante. Lo ritroviamo nelle civiltà indiane del Nuovo Messico e dell’Arizona, ci dice Warburg, spiegando che già allora il serpente «come in tutti i riti pagani – è venerato come il più vitale dei simboli di culto»[27].

Cleo Jurino, raffigurazione cosmologica. Santa Fe, 1896, con appunti di Warburg.

Cleo Jurino, raffigurazione cosmologica. Santa Fe, 1896, con appunti di Warburg.

Guardando questa immagine non può non venirci in mente, parte dell’operato di Mussio. Serpente con lingua a punta di freccia, scale a salire, numeri sparsi. «La casa-universo con il tetto a forma di scala, la lingua a punta di serpente, così come lo stesso serpente, sono elementi costitutivi del linguaggio simbolico figurato degli indiani. Senza dubbio nella scala è racchiuso – come qui posso solo accennare – un simbolo panamericano e forse universale del cosmo»[28]. Il serpente per gli indiani diventava il mezzo per scatenare i temporali: portatori di salvezza in certi periodi dell’anno. Attraverso danze, cerimonie e riti particolari, i serpenti diventavano dunque «mediatori e suscitatori di pioggia»[29].

Forse Mussio non pensava al serpente come divinità da idolatrare per far piovere nei periodi di siccità. Ci sono infatti altri infiniti significati e altrettante rappresentazioni del serpente, basti pensare al «serpente sull’albero del paradiso – causa prima del male e del peccato – regge infatti il corso degli eventi nell’universo della Bibbia»[30], o nella teologia medievale dove «il serpente riesce a riproporsi come simbolo del destino»[31], e ancora nelle sculture dell’antichità, un esempio ne è Laocoonte: espressione della massima sofferenza umana; dove troviamo il «serpente come potere ctonio distruttore»[32], e in ultimo nella visione pessimistica del mondo in contrapposizione col serpente demone, sempre nell’antichità troviamo Asclepio, «dio della salute dell’antichità, ha come simbolo il serpente attorcigliato al bastone»[33]. «Attorcigliato al suo bastone è lui, ovvero l’anima dipartita del defunto, la quale continua a vivere e riappare in sembianza di serpente»[34].

Balena, altro simbolo nelle opere di Mussio. Potremmo presumere che la balena disegnata da Mussio abbia un nome: Moby-Dick. Come nell’opera di Melville, la balena di Mussio ci porta a intuire, a domandarci cosa si potrebbe nascondere sotto il mostro bianco e dove potrebbe portarci.

Come le frecce, i numeri, le scale, i serpenti, così la balena «sfiorasse quest’allusione al labirinto e all’uscita e immersione in un oceano di silenzi»[35]. Dunque, possiamo riscontrare una ricerca continua di significato, di verità, di un principio primo, una ricerca ossessiva di speranza sia in tutto l’operato di Mussio, sia in Ahab personaggio fondamentale del Moby-Dick in caccia continua in tutti i mari del mondo per la balena bianca, causa della perdita della sua gamba. Se siamo attenti, al di sotto del Moby-Dick romanzo, Moby-Dick parola o Moby-Dick immagine, come in tutto l’operato di Mussio emerge «una misteriosa allegoria dell’eterna lotta tra bene e male, tra la salvezza e la condanna, in cui l’essere umano vive sospeso lungo tutta la sua esistenza»[36].

Dentro l’angoscia generata dall’impossibile impresa o dal ricercare una verità ultima, tutto si fa enigma, simbolo, e all’uomo non rimane che esserne ancora più attratto. Contro il mistero della balena, e contro la verità nascosta nell’ opera di Mussio non si può nulla.

«Una caccia. L’ultima grande caccia.

A cosa?

A Moby Dick, l’enorme capodoglio. Vecchio canuto, mostruoso; nuota solo ed è smisurato nella sua rabbia dopo essere stato attaccato così tante volte. Bianco come la neve.

È senza dubbio un simbolo.

Di cosa?»[37]

Cosa potrebbe essere allora la balena bianca? Cosa si nasconde dietro? Essere immenso che vaga nell’oscurità dell’oceano, che è la vita. Grande contenitore. Essa forse è l’interrogazione, il presagio, la verità, la coscienza. «Vogliamo braccarla. Assoggettarla alla nostra volontà»[38]. È una maniacale caccia a sé stesso quella che Ahab intraprende con Moby-Dick, e più non riusciva a scovarla più esso si addentrava nel mistero della vita. Più ricercava, più non trovava altro che risposte terrificanti. «Per me quel muro è la balena bianca: me l’hanno addossato contro. A volte penso che al di là non ci sia nulla. Ma basta e avanza. M’aggrava; mi soverchia: in lei scorgo una forza oltraggiosa, retta da imperscrutabile malizia. È quell’ imperscrutabilità che più di tutto ho in odio: e la balena bianca sia il mandante o la balena bianca il mandatario, su di lei io sfogherò quell’odio»[39]. E allora la caccia diventa il percorso della vita dell’uomo verso la morte. Si va sempre verso qualcosa che non si può capire, che non si può interpretare ma che in fin dei conti ci rappresenta. Si va sempre verso l’indicibile, l’invisibile. Soltanto nel secondo mondo o luogo interdetto forse, possiamo dire ciò che non si può dire, raggiungere l’introvabile, affidarci all’inaffidabile. Quando non si cerca niente si trova sempre qualcosa o tutto. Quando si guarda più in là di quello che si vede, si riesce meglio a vedere.

Per arrivare a sapere tutto

non voler sapere nulla in nulla.

Per arrivare a godere tutto

non voler godere nulla in nulla.

Per arrivare a possedere tutto

non voler possedere nulla in nulla.

Per arrivare a essere tutto

non voler essere nulla in nulla[40].

Ahab cercando il nulla, desiderando il sapere, l’essere, si è trovato dentro la verità, dentro il tutto. Senza rendersi conto, andò verso qualcosa che non poteva più esser detto, espresso, raccontato, ma soltanto raggiunto.

«Oh, dopo una vita solitaria, solitaria anche la morte! Oh, ora sento che la mia suprema grandezza sta nel mio supremo dolore. Oh, oh! da tutti i vostri confini più remoti riversatevi ora qui, prodi marosi dell’intera mia esistenza trascorsa: coroni la mia morte alto un frangente! Ti vengo incontro rollando, balena che tutto distruggi e non riporti vittoria; fino all’ultimo io lotterò con te; dal cuore dell’inferno ti pugnalo; in nome dell’odio ti sputo in faccia l’ultimo respiro. Affondino tutte le bare e tutti i carri funebri in una pozza comune! e non potendo aver né l’una né l’altro, strascinami, anzi straziami mentre ancora ti do la caccia, pur legato a te, balena maledetta! Così, getto la lancia!»[41].

Una volta scovata la verità, addentratosi in essa quasi ad afferrarla, non gli si presentò che la morte. Solo lui, Ahab una volta caduto nel mistero dell’oceano, può sapere se esiste o meno un secondo mondo o luogo interdetto.

È nella stessa prospettiva che ci si dovrebbe porre davanti alle opere di Mussio. Non pretendere nulla, né cercare, né volerne godere, né essere, solo in quel caso forse si può arrivare a ciò che Mussio stesso voleva farci intendere o non farlo affatto. Solo in quel caso si potrebbe arrivare alla verità. Porsi morti davanti i suoi lavori è quel che ci rimane da fare.

Solo chi, è almeno una volta caduto nel mistero del luogo, può sapere se esiste o meno un secondo mondo o luogo interdetto.

NOTE

[1] C. Campo, La tigre assenza, a cura di M. Pieracci Harwell, ed. Adelphi, Milano 2017, p. 110.

[2] Ivi, p. 45.

[3] Florenskij, Il valore magico cit., p. 28.

[4] Cfr. M. Eliade, I. P. Couliano, (a cura di), Dizionario dei simboli, ed. Jaca Book, Milano 2017.

[5] Ibid.

[6] A. Warburg, Il rituale del serpente, ed. Adelphi, Milano 1998, p 44.

[7] E. Villa, L’arte primordiale dell’uomo primitivo, a cura di A. Tagliaferri, ed. Abscondita, Milano 2005, p. 30.

[8] Cfr. A. Signorini, Magdalo Mussio un cartografo amanuense della differenza, Pollenza- Macerata 1991.

[9] Villa, L’arte cit., p. 41.

[10] Cfr. Eliade, Couliano, Dizionario cit..

[11] Villa, L’arte cit., p. 59.

[12] R. Giorgi, alla ricerca delle nascite (lingua e mania), a cura di M. Mussio, ed. La Nuova Foglio, Pollenza- Macerata 1978, p. 48.

[13] Cfr. M. Mussio, Elogio alle desolate rassegnazioni / Le Parole Gelate, a cura di F. Castro, L. Martinis, Roma/Venezia 1980.

[14] Cfr. Eliade, Couliano, Dizionario cit..

[15] Villa, L’arte cit., p. 63.

[16] Cfr. Eliade, Couliano, Dizionario cit..

[17] G. Agamben, Idea della prosa, ed. Quodlibet, Macerata 2013, p. 94.

[18] Ivi, p. 100.

[19] Ivi, p. 129.

[20] Cfr. N. Cagnone, in M. Mussio, Scritture, ed. Altro/ La Nuova Foglio Editrice, Pollenza-Macerata 1977.

[21] Cfr. M. Mussio, Il corpo certo o il luogo di una perdita, ed. Altro/ La Nuova Foglio Editrice, Pollenza-Macerata 1975.

[22] Cfr. Mussio, Scritture cit..

[23] Cfr. G. Sandri, Come la storia di Arone, in Mussio, Scritture cit..

[24] Cfr. G. Sandri, Appunti su un cronista, in “Marcatrè” 46/47, ed. Lerici, Milano 1968/69.

[25] Warburg, Il rituale, p. 26.

[26] Ibid.

[27] Ivi, p. 19.

[28] Ivi, p. 20.

[29] Ivi, p. 48.

[30] Ivi, p. 57.

[31] Ivi, p. 62.

[32] Ivi, p.51.

[33] Ibid.

[34] Ivi, p.54.

[35] Cfr. M. Mussio, Magdalo Mussio ad Anna Caterina Toni, in AA.VV., Charta, Macerata, 1977, p. 22.

[36] Cfr. M. V. Llosa, Il mio romanzo preferito, in H. Melville Moby-Dick, Giulio Einaudi editore, Torino 2016.

[37] D. H. Lawrence, Moby-Dick di Herman Melville, in Melville, Moby-Dick cit..

[38] Ibid.

[39] Melville, Moby-Dick, cit., p. 206.

[40] Campo, La tigre, cit., p. 184.

[41] Melville, Moby-Dyck, cit., p. 686.

Un uomo faticava a sollevarsi dal letto. Un amico gli suggerì di dimenticarsi la stanza, la finestra, anche il letto – tutti gli oggetti che si trovavano lì intorno. Lui, secondo l’amico, doveva concentrarsi sullo stomaco, sul polmone sinistro e quello destro e, in generale, doveva accogliere la possibilità che la vita si svolgesse puramente dentro quel corpo. In che senso, aveva chiesto lui, più e più volte. L’amico aveva detto: non pensare, e lui aveva sorriso come per dire okay.

Un uomo faticava a sollevarsi dal letto. Un amico gli suggerì di dimenticarsi la stanza, la finestra, anche il letto – tutti gli oggetti che si trovavano lì intorno. Lui, secondo l’amico, doveva concentrarsi sullo stomaco, sul polmone sinistro e quello destro e, in generale, doveva accogliere la possibilità che la vita si svolgesse puramente dentro quel corpo. In che senso, aveva chiesto lui, più e più volte. L’amico aveva detto: non pensare, e lui aveva sorriso come per dire okay.

le fasi dell’anno terrestre corrispondono alle età umane, ad animali, elementi e piante. Ecco le sorelle con alcuni dei loro simboli: Thitis che cura le ferite dell’infanzia quando l’inverno volge alla primavera, Donna Salice, Neve, Donna Cigno che porta il fuso da cui la vita si dipana; Cliton che cura la tristezza nell’equinozio primaverile, Donna Nocciolo con una bacchetta magica fra le mani, Raggio di Sole, Donna Lepre; Thetis che cura le ferite d’amore nella luce del mese di maggio, Donna Biancospino, Nuvola, Donna Puledro, porta con sé uno specchio che riflette i sentimenti; Gliten che porta la compassione nel solstizio d’estate, Donna Airone, Donna Quercia, Pioggia che solleva il calice delle sorgenti; Glitonea che guarisce dalla cupidigia nel primo raccolto della tarda estate, Donna Frassino, Tessitrice della tela, Donna Cerbiatto; Moronoe che guarisce la paura del fallimento nel principio dell’autunno, schiarisce la mente nel cristallo, Rovo, Donna Faggio, Donna Volpe e Merlo; Mazoe che guarisce la rabbia, taglia l’inutile con il suo falcetto nella stagione dei morti, Donna Tasso, Donna Falco, Tuono e Ombra notturna; Tyronoe che aiuta ad affrontare la paura della dissoluzione finale nel solstizio d’inverno, Vecchia Signora del Gelo dietro un ventaglio di piume, Donna Agrifoglio, Donna Gufo; e infine Morgen La Fey, Custode di Misteri, Nebbia, Donna Melo che imbandisce la tavola per le comunità, dissipa l’ignoranza, ci rende responsabili di quello che amiamo. I doni delle Morgen non sono facili. Sono sfide che lanciano gracchiando come i corvi del pensiero che si nutrono degli occhi dei morti. Ci guidano nel divenire compagne di noi stesse (o noi stessi), dando forma agli spettri e affrontandoli, restituendoci ai ritmi del mondo che armonizzano l’intimo e l’universale.

le fasi dell’anno terrestre corrispondono alle età umane, ad animali, elementi e piante. Ecco le sorelle con alcuni dei loro simboli: Thitis che cura le ferite dell’infanzia quando l’inverno volge alla primavera, Donna Salice, Neve, Donna Cigno che porta il fuso da cui la vita si dipana; Cliton che cura la tristezza nell’equinozio primaverile, Donna Nocciolo con una bacchetta magica fra le mani, Raggio di Sole, Donna Lepre; Thetis che cura le ferite d’amore nella luce del mese di maggio, Donna Biancospino, Nuvola, Donna Puledro, porta con sé uno specchio che riflette i sentimenti; Gliten che porta la compassione nel solstizio d’estate, Donna Airone, Donna Quercia, Pioggia che solleva il calice delle sorgenti; Glitonea che guarisce dalla cupidigia nel primo raccolto della tarda estate, Donna Frassino, Tessitrice della tela, Donna Cerbiatto; Moronoe che guarisce la paura del fallimento nel principio dell’autunno, schiarisce la mente nel cristallo, Rovo, Donna Faggio, Donna Volpe e Merlo; Mazoe che guarisce la rabbia, taglia l’inutile con il suo falcetto nella stagione dei morti, Donna Tasso, Donna Falco, Tuono e Ombra notturna; Tyronoe che aiuta ad affrontare la paura della dissoluzione finale nel solstizio d’inverno, Vecchia Signora del Gelo dietro un ventaglio di piume, Donna Agrifoglio, Donna Gufo; e infine Morgen La Fey, Custode di Misteri, Nebbia, Donna Melo che imbandisce la tavola per le comunità, dissipa l’ignoranza, ci rende responsabili di quello che amiamo. I doni delle Morgen non sono facili. Sono sfide che lanciano gracchiando come i corvi del pensiero che si nutrono degli occhi dei morti. Ci guidano nel divenire compagne di noi stesse (o noi stessi), dando forma agli spettri e affrontandoli, restituendoci ai ritmi del mondo che armonizzano l’intimo e l’universale.

di R. Umamaheshwari

di R. Umamaheshwari

di Tommaso Lisa

di Tommaso Lisa