NOTA INTRODUTTIVA

Vincenzo Accame, Récit

(La Nuova Foglio, Macerata 1976)

«Forse non spetta a te di portare a termine il compito, ma non sei libero di rinunciare.»

(Avot 2,21)

Un questionario, come luogo di una sollecitazione: «È ancora legittima la radice dell’inchiostro?». Non solo il come si scrive, ma lo scrivere stesso, malgrado le storture. Lo scrivere che si porta avanti per decifrare la qualità del proprio silenzio o del proprio arretramento.

Una nota appuntata altrove scompiglia ulteriormente il ciglio dell’interrogazione: «Come dimenticare la fine -della storia, della poesia-? Non soltanto la fine che è già stata decretata, ma anche quella sempre sul punto di venire, di tramutarsi in eschaton rovesciato, in buona novella liberale: “la fine della storia ad opera di Dio è diventato il progresso storico dell’umanità” (Sergio Quinzio, La Croce e il Nulla, 1984).»

Oggi la scrittura non sarebbe altro che uno stornare la necessità di una risposta a tali quesiti, e insieme un esserne già in partenza incomodati, chiamati a dire prima ancora di sapere. Citati in giudizio. Forse per questo i poeti italiani somigliano sempre più a glossatori dell’affaccendamento, come se l’andirivieni tra le cose quotidiane fosse un modo per incenerire con uno stesso rogo i sintomi del presente e l’eredità del secolo passato. Qualcosa continua a battere sulla pagina, e allora ne riporto una traccia…

Adriano Spatola, da Poesia Apoesia e Poesia Totale (1969): «Il poeta sa che la poesia è qualcosa che lo riguarda sempre meno. […] “Per il poeta, la fine della poesia come poesia è un fatto accertato”». Corrado Costa, da Alzare la gru ad alta voce (1972): «Che nome è che gridano / alle gru spaventate dal loro nome / volano via inseguite dal nome che le insegue / che vola via sta insieme con le gru / senza sapere che nome è». Emilio Villa, da quell’abiura in forma di annotazione che segnerà il suo congedo definitivo dalla letteratura (1985): «Ma, volevo dire: non si sente che io non credo alla “poesia”, che ritengo una baldracca del baldraccone che è il linguaggio … Io mi sono duramente dissociato della “poesia”, quindi perdonami, e non mi chiedere più niente».

Nulla più che righe inferme, potrebbe obbiettare qualcuno. Se non altro, questo breve attraversamento aiuterà a scamuffare le tresche dell’oblio programmato, e così a comprendere qual è il fantasma con il quale ci dobbiamo confrontare. Ogni nostra parola vigila il suo personale dirupo: sta a noi scrivere come se già custodissimo un anticipo della caduta.

Il vero lavoro del glossatore, conviene ripeterlo con Heller-Roazen, è quello di rinnovare l’incompletezza, poichè sempre precaria dovrà essere l’interpretazione del libro-mondo (e insieme sempre cercata). Proprio a partire da ciò, ho chiesto ad alcuni poeti e critici letterari di farsi alleati a una riserva di bianco. Di raccogliere gli interrogativi da posizioni divergenti, cioè di strincerarsi, e di usare questo spazio come un modo per tornare a domandare un qualche assenso alle cose nominate…

Giorgiomaria Cornelio,

dicembre 2019

SOGLIA

«As for exiting from language, we really can’t escape it;

it’s no use pretending not to make signs since we are

on foreign soil, we never manage to be anything but

shams, rather as one says “false witnesses”. But

what can be said about a false witness?»

Fernand Deligny, The Arachnean and Other Texts

«La morte sta nell’eliminazione di ogni suono e residuo linguistico.

Di conseguenza non sarebbero praticabili incontri con

ombre, dèi, fate, cioè alcuna consolazione da scribi.

Attraverso questa porta senza referenti si può dimenticare

o essere dimenticati, non possedere né essere posseduti.

Addio storia, addio natura.»

Remo Pagnanelli, Preparativi per la villeggiatura

«Chi scrive? A chi? E per inviare, destinare, spedire cosa?

A quale indirizzo? Senz’alcun desiderio di sorprendere,

e quindi di catturare l’attenzione a forza di oscurità, devo,

per l’onestà che mi rimane, dire che, alla fine, non lo so.»

Jacques Derrida, La carte postale

«Non dimenticare mai che sei

il nucleo di una frattura.»

Edmond Jabès, Il libro delle interrogazioni

TAVOLA DEGLI INTERVENTI

PRIMA PARTE

(uscita il 14 marzo)

Aldo Tagliaferri / Giulia Martini / Davide Brullo / Polisemie (Mattia Caponi, Costantino Turchi) / Francesco Iannone / Carlo Selan / Marco Giovenale / Mattia Tarantino / Giovanna Frene / Carlo Ragliani / Marilina Ciaco / Sergio Rotino

SECONDA PARTE

Matteo Meschiari / Andrea Inglese / Davide Nota / Renata Morresi / Riccardo Canaletti / Bianca Battilocchi / Anterem (Flavio Ermini, Ranieri Teti) / Mariangela Guatteri / Mario Famularo / Fabio Orecchini / Giovanni Prosperi

TERZA PARTE

(uscita il 31 maggio)

MATTEO MESCHIARI

L’albero misuratore

In Seamus Heaney ci sono bussole mentali ovunque ma, per me, le più potenti di tutte sono in Door into the Dark, North e Station Island. Il mio rapporto con la poesia contemporanea inizia appunto con l’ultimo. Era il 1992 quando uscì la traduzione italiana di Gabriella Morisco e Anthony Oldcorn, inchiostrata malissimo. Appena tre anni dopo sarebbe arrivato il Nobel. Ricordo di aver corteggiato il libro che adesso ho qui davanti entrando almeno una decina di volte in una storica libreria modenese, sfogliando, uscendo, non decidendomi mai. Alla fine l’ho comprato, e il mio modo di leggere e di scrivere poesia è cambiato. Venivo da uno strano apprendistato fatto solo di epica norrena, finnica, antico-francese. Ovviamente c’era stata la poesia a scuola e all’università, sul Contini, a lezione da Pasquini e Raimondi, in una Bologna estinta con un cuore enorme. L’unica eccezione al mio letargo nell’epica, nella fiaba, in Tolkien, erano stati i Canti Orfici, ascoltati per la prima volta, ragazzino, in un teatro semivuoto, con lì davanti, ad appena due metri, uno stanchissimo Carmelo Bene. Poi Heaney, e la comprensione che la poesia era in grado di traghettare adesso qui proprio quel mondo in cui, come scrivente, ero cresciuto tra i quattordici e i ventiquattro anni. Un apprendistato che mi ha salvato dal filologismo, dall’antiquariato, dall’escapismo erudito, ma che mi ha anche tenuto lontano dall’ungarettismo, dal montalismo, dall’epigramma emotivo e da un’idea riparatoria o taumaturgica della poesia. In quegli anni l’ho capito leggendo questi versi:

Le strade regali erano sentieri per mucche.

La regina madre stava accovacciata su uno sgabello

e faceva vibrare le corde d’arpa del latte

dentro un secchio di legno.

Con bastoni stagionati la nobiltà

signoreggiava sui quarti posteriori del bestiame.

Era un’intera ars poetica che non solo mi spiegava il come, ma che legittimava un enorme lavoro di reviviscenza, il traghettare l’epos arcaico nel nostro mondo e nel modo stesso di fare poesia, oggi. Per un ragazzo, per me che amavo i lampi e non i lampioni, era un modo per capire che nei lampioni ci sono ancora i lampi, se sai dirlo nel modo giusto. Station Island però mi aveva dato molto di più, cioè la sospensione dal senso di colpa, quella di non rassegnarmi alla lirica. Volevo leggere e scrivere poesia narrativa, e in Italia non ne trovavo che davvero mi piacesse, tranne forse Bertolucci, forse qualcosa di Conte, certamente il Mussapi di Antartide. Un imprinting invalidante, nei cenacoli e nei salotti, un problema grosso, se avessi pensato di farmi vedere nelle riviste. Ma Heaney diceva:

Non me la sono mai presa calda per loro.

Se eccellevano erano petulanti

e spinosi come l’agrifoglio

che trasformavano in poltiglia per far l’inchiostro.

E se non mi hanno mai accolto come uno di loro,

non mi potevano neppure negare il mio posto.

È Sweeney re dell’Ulster che parla, e ovviamente è Heaney che ritrae gli “scribi” suoi contemporanei.

Nella quiete dello scrittorio

una perla nera si stava concretando in loro

come la vecchia poltiglia secca nei loro calamai.

A me poteva bastare. Il loro bolo non era il mio. Il mio inchiostro non era il loro. Il mio veniva da palinsesti così vecchi che solo la lampada di Wood poteva evocarli come ectoplasmi. O almeno così pensavo, nel romanticismo di un’età che non è più la mia da venticinque anni. E oggi? Nella Voluspá c’è una strofa:

Ricordo i giganti

nati in principio,

quelli che un tempo

mi generarono.

Nove mondi ricordo

nove sostegni

e l’albero misuratore, eccelso,

che penetra la terra.

Oggi non mi sono spostato dall’albero misuratore. Non credo di dare al progetto generale un contributo visibile, ma per me anche oggi, soprattutto oggi, la poesia deve essere cosmologica, epica, narrativa. I poeti-guida ci sono: Kenneth White con Atlantica, Juan Liscano con Nuevo mundo Orinoco e Fundaciones, Lorand Gaspar con Sol absolu, Derek Walcott con Omeros, e poi Niger Mundus di Villa e ovviamente Seamus Heaney, magari con le sue traduzioni del Beowulf e dall’Eneide. Cosmologica, epica, narrativa. Non perché si debba tornare alle radici, agli archetipi, alla mitopoiesi originaria, ma perché il collasso ambientale, economico, sociale sta modificando radicalmente la percezione stessa della poesia, del suo ruolo, dei modi e dei fini. Magari dalla torre non si vede, ma la marea sale. E allora non ci serve una poesia dell’Antropocene, ma una poesia nell’Antropocene è inevitabile. Le radici dell’inchiostro che verrà sono qui adesso, in questo momento.

ANDREA INGLESE

Verifica degli usi

Caro Giorgiomaria,

C’è del buono in quello che fai, sollecitare assieme autori diversi, invitarli a strincerarsi. Lo fai con un tono, forse inevitabilmente, trincerato, e quindi per me un po’ troppo solenne, ma d’altra parte anche noi, dicentesi poeti o simili, dovremo per un attimo prenderci sul serio. Anche se, un poeta che si prende sul serio, oggi è sempre sull’orlo del ridicolo, non di un ridicolo sociale, ma un ridicolo storico-culturale. (Appena mi chiamano in giudizio come poeta, ho subito voglia di mettermi una parrucca, ne ho sempre due o tre a casa. È un modo di mettere le mani avanti: se c’è ancora qualcosa di serio in quello che faccio sarà al massimo nei miei testi, anzi nella loro forma; da me non trarrete nulla di oracolare, né alcun omelia sull’autenticità del pane fatto in casa.

E d’altra parte, spero che le parrucche siano vietate nei poetry slam, non ho certo intenzione di apparentarmi agli slammisti, sono troppo vetero-avanguardista per farlo. Io posso far ridere, ma mica tanto i miei testi.) Ma è anche questo di cui tu parli, quindi va bene. Della legittimità di scrivere. Legittimo vuol dire in grado di non provocare risatine. E poi mostri subito che sai leggere, che sai cosa leggere, che ti sei educato (in gran solitudine, per lo più) a leggere (Costa, Spatola, Villa, ecc.). E già qui c’è un grande mistero e la sorpresa delle generazioni entranti. C’è un nuovo arrivato, ci sono sempre dei nuovi arrivati, che vogliono ricominciare a parlare, a discutere, a citare, a leggere, a scrivere. Com’è successo? È stata l’università? La maledizione privilegiata di fare un dottorato? Di aver seguito qualche corso di letteratura dopo il liceo? Ci sono prove in tal senso. Penso a Marilina Ciaco, che ha scritto anche per il tuo “questionario”. Anche lei legge, riflette criticamente, scrive testi poetici. Sta facendo un dottorato. Ben vengano le università, i corsi di letteratura, i dottorati, tutte le trappole più o meno dolci, più o meno velenose, della formazione umanistica. Ma voi siete giunti qui in modo inatteso, imprevisto, nessuno vi ha davvero preparato a questa scrittura, a infilarvi in questo ruolo, che nessuno sa più come indossare. Lo fate perché avete fatto un sogno vostro, molto personale, molto ingiustificabile socialmente. Un elemento di questo sogno, che prima o poi abbiamo fatto tutti, noi della poesia, noi della trincea, noi delle letture accanite e gratuite, è molto banale. Si tocca qui lo zoccolo storico-sociologico della poesia. Avete, abbiamo fatto, un sogno di distinzione. Secondo me l’ha fatto anche Marilina Ciaco, che si prende la briga esplicitamente di rinnegarlo, con sana e giusta lucidità, quando scrive: “Non ci guarirà, non ci renderà persone migliori, non ci indicherà la via della salvezza. Non serve.”

Mi piacerebbe scrivere un dramma teatrale sulla vocazione del poeta moderno, quello che dal Romanticismo rotola fino a noi. Anche il più grande poeta (o anti-poeta) è passato per un attimo attraverso questa fregola tipicamente piccolo borghese. Lui o lei è reclusa nella sua stanza, con tanti libri da leggere, a lume di candela, mentre dalla finestra salgono schiamazzi di movida, o chitarrate allegre. Ecco che si alza, con le mani tremanti d’energia trattenuta, con lo sguardo invelenito contro l’ottusità della folla, si avvicina al margine della scena, guarda con sguardo rapito verso il pubblico e dice: “Non voglio che le mie parole siano come quelle di tutti gli altri. Io voglio parlare diversamente. La mia voce, le mie frasi, debbono immediatamente distinguersi da tutte le altre, imporre il silenzio nel salone, nel bar, nella discoteca zeppa di gente schiamazzante. E per fare questo metterò la mia voce, le mie frasi, le mie parole dentro quell’abito di parata, di cerimonia, che è il metro, ereditato o rimaneggiato.”

Kant e Freud ci hanno insegnato che delle basse pulsioni, o delle pulsioni meschine, possono nutrire gesti generosi e coraggiosi, gesti intelligenti e degni di umana considerazione. Questo sogno banale è stato uno dei motori della migliore poesia novecentesca e lo è probabilmente ancora per la poesia dopo gli anni Zero.

Tutto questo era solo per dire quanto non sia ovvio che ci si continui a interrogare con una certa puntualità generazionale sulla pratica della poesia, dal momento che, come qualcuno ha già ricordato, senza l’interrogazione neppure la pratica.

La spina maggiore, quella più dolorosa, viene però adesso. Come questa pratica è in grado di possedere un certo grado di autoriflessività? Mi chiedo, cioè, come oggi le diverse scritture individuali riescano a produrre intorno a sé uno spazio di ascolto, un tessuto dialogico, e quindi anche polemico, in grado di fornire una sorta di attrito della ricezione, dell’elaborazione, dell’uso e del riuso.

La domanda secondo me più infida oggi non è allora se sia legittimo scrivere, per quale sconquasso psico-caratteriale, socio-neuronale, fisiologico-epocale si perseveri ancora con la poesia e simili, ma piuttosto come sia possibile ancora leggerne, e farne qualcosa. Potrebbe essere accaduto che noi si scriva per inerzia, e che anche le generazioni entranti lo facciano, come guidate da un automatismo che non si spegne. E poi ognuno troverà un modo elegante di giustificarsi. Ma perché si legge? E non è domanda da fare a dei fantomatici lettori di poesia, ma da rivolgere subito e direttamente a quelli che non possono non essere lettori di poesia, ovvero i poeti. Perché i poeti leggono ancora poesia? E che succede quando lo fanno? E leggono solo i morti o anche i vivi? Riescono a bucare il tempo? A bucare il muro del presente? Schivano l’ingozzamento nauseante di attualità? Marilina Ciaco ha ragione: la poesia non rende migliore chi la scrive, non lo salva, NON lo distingue, in definitiva. Ma non possiamo rinunciare spensierati al quesito relativo al suo uso. Cosa e come scrivere è decisione che può essere esclusivamente individuale, ma come e cosa leggere è faccenda che si verifica collettivamente.

Quando parlo di autoriflessività della pratica intendo parlare di consapevolezza storica e formale di quello che si legge e scrive, ma questa consapevolezza né l’autore singolo né le famiglie più o meno discordanti di poeti & simili l’hanno per condizione innata o subitanea pioggia dello spirito santo. La consapevolezza storica e formale è di ordine necessariamente dialogico; essa sorge nell’intreccio delle letture, del lavoro critico, del conflitto di poetiche e valori, delle traduzioni mirate, dei tentativi di divulgazione. Le riviste, accademiche o militanti, ecumeniche o settarie, così come i gruppi o le comunità, così come i blog, i festival, le tavole rotonde, ecc., tutto ciò ovviamente ha un ruolo più o meno importante nel suscitare l’autoriflessività. Essa, quindi, non è prerogativa esclusivamente del critico, e neppure dell’autore-lettore. Anche un semplice lettore-lettore, per raro che sia, può accedere a un grado maggiore o minore di consapevolezza storica e formale.

Oggi non è che non ci siano più buoni poeti, o poeti & simili consapevoli, sia storicamente che formalmente, non è che non ci siano più libri rilevanti di poesia & simili, o riviste importanti e aggiornate criticamente e teoricamente, ma tutto rischia di scivolare senza attrito nel flusso generale. Un tessuto dialogico non si costituisce attraverso un giustapporsi di monologhi. Il problema non è la quantità, più o meno inedita dal punto di vista storico, di brutta poesia, di poesia ingenua, di poesia inutile, ma la difficoltà di creare campi d’interesse e d’attenzione intorno alle iniziative, ai libri, ai gesti critici e teorici rilevanti.

In tempi recenti mi sono ritrovato spesso a parlare di poesia in termini descrittivi, con un taglio sociologico, o sociologico-antropologico, come anche in questa occasione. È che non sono granché motivato né a esibire polemicamente una poetica né a indugiare sulla mia specifica pratica della poesia. Come tanti (tutti?), da molto giovane ho fatto il sogno piccolo-borghese dell’enunciato in grado di distinguermi. Ho voluto, come tanti, distinguermi almeno attraverso le parole, non potendo o non riuscendo a farlo con gli atti o con le idee. Dopo molti anni trascorsi, e dopo aver nel frattempo anche ripudiato quel sogno, trovo me e molti miei amici, autori non più giovani, in una condizione triste. Le nostre aspirazioni più banali sono state accolte, ma con conseguenze ben diverse da quelle che ci eravamo immaginati. Siamo condannati alla solitudine della forma. Una qualche forma c’è, ed è anche singolare, ma è difficile da decifrare interamente anche per noi stessi, perché non c’è occhio che la percepisce, che si sofferma su di essa, e che reagisce in qualche maniera significativa, esplicita, magari attraverso un conato, un gesto di stizza, un’incomprensione esibita.

Il problema allora non è: a che serve?, ma a chi serve? Chi in qualche modo riuscirà o proverà a servirsene. A farne un qualche uso.

Quindi considererei questo dossier, anche indirettamente, come un’occasione non solo di misurare le intenzioni poetiche, ma anche i possibili usi. Una verifica degli usi, ossia delle letture. Delle nostre letture di scritture altrui.

Nonostante il grande flusso, e il grande ingozzamento, esiste una sana mobilitazione divulgativa nei confronti della poesia. Si fanno salti mortali perché la poesia esca dalle trincee, e vada, in modo friendly, senza creare spavento e scompiglio, verso l’ampio serbatoio dei lettori possibili, che in genere sono i frequentatori di festival e saghe letterarie, ma anche di tanto in tanto telespettatori di programmi culturali, e più in generale consumatori di libri. Tutto ciò è importante che si faccia, evitando possibilmente il grottesco inconsapevole, l’ombelicale piagnone, il sacrale da sottoscala. Però è altrettanto importante che la verifica degli usi si faccia innanzitutto per famiglie di scritture, e nel modo più allegro e serio possibile, in modo agguerrito ed equipaggiato, ruvidamente sincero e amichevolmente scanzonato. Va insomma fatto non in modo esclusivamente fatico, come spesso invece accade in ogni famiglia poetica, per manate sulle spalle, buffetti di riconoscimento, indulgenza un po’ omertosa. È bello trovarsi non solo per dirsi che facciamo parte della stessa famiglia, che tra noi, i nostri testi, li capiamo. Cerchiamo di produrre l’attrito della lettura, dell’incomprensione, della stizza, dell’analisi anche acuminata, smanazziamo non le nostre spalle, ma i nostri testi, infiliamoli sotto i denti, per saggiarne la consistenza. Si dirà che son riti di confraternita, di conventicola. Ma è necessario che almeno tra pochi questo lavoro si faccia, in modo che si abbia poi qualcosa da divulgare, ma non alla cieca, non nel modo un po’ fatalista e disperato del lanciatore di dadi, o di monetina. In ogni caso, che le divulgazioni funzionino o meno domani, se la poesia abbia un suo possibile uso oggi, non puramente privato, di sfogo o autoterapia, lo si potrà comprendere e verificare in questi dialoghi di gruppo ristretto*. E poi in incontri allargati**, dove più visioni e concezioni del poetico possono essere messe a confronto. E in questo daffare, i questionari ovviamente, come questo tuo Giorgiomaria, hanno una loro importanza.

∴

* Sono state diverse le occasioni dialogo a gruppo ristretto che, nel corso della mia esperienza, ho trovato importanti e utili, e non solo per me, ma per un certo gruppo di persone. Come in ogni occasione di dialogo, si potrebbe fare l’inventario dei progressi e dei malintesi, delle ingenuità e delle energie ben spese, dei fallimenti e dei successi. Ma qui mi limito a citare: Per una critica futura, la casa editrice La Camera Verde di Roma, il gruppo GAMMM, gli incontri di EX.IT, l’iniziativa “Prove d’ascolto” di Simona Menicocci e Fabio Teti, il festival Partes Extra Partes 2019 a cura di Roberto Cagnoli, Alessandra Greco, Agnese Leo, Simona Menicocci e Iacopo Ninni, il recente lavoro della rivista Container diretta da Daniele Poletti e Luigi Severi.

** Tra le occasioni di dialogo più allargato, cito innanzitutto Ákusma, lo scambia di lettere, l’incontro e il libro, la rivista telematica L’Ulisse, incontri di carattere internazionale come “poesiaeuropa” curato da Maria Borio.

DAVIDE NOTA

La solcatura

Il sogno è la dimora del soggetto senza volto che non siamo in grado di essere. Si dorme per riprendere fiato. Le pareti narcotizzate dalla clausura dei linguaggi domestici chiedono di respirare. Le pareti neuronali di questo soggetto in cattività che chiamano “carattere”. Propria del risveglio è lʼestasi in cui tutti i sensi sono riattivati. Ma lʼestasi è un ricordo che viene alla luce da un tempo molto lontano. Questo tempo è il futuro. Si ricorda sempre ciò che deve ancora esistere mentre quanto accadde è solo una congettura.

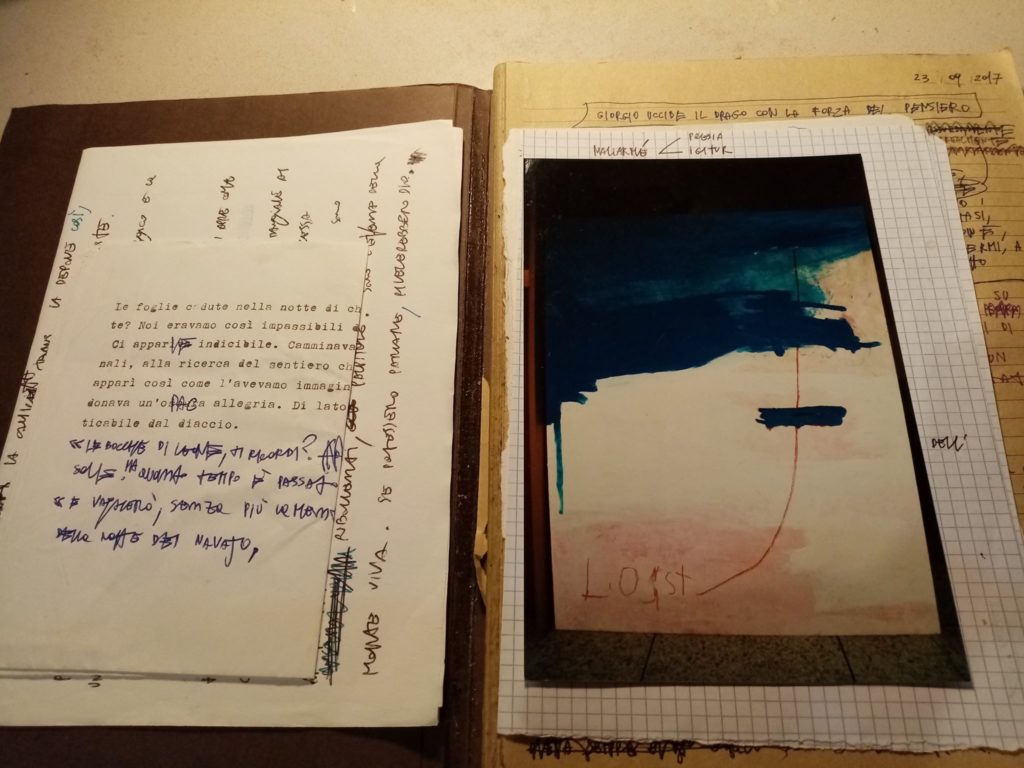

Compongo a mano le prime parole perché ho bisogno di macchie per individuare gli oggetti perduti sotto i rovi della grafia. La radice dellʼinchiostro è il sangue, che gocciando a terra mi mostrò, alcuni anni fa, una figura. Ai tempi non avevo ancora un nome ma in punto di morte trovai questo segnale a terra da decifrare. Mi inginocchiai dunque, ferito a sangue, e da allora prego così. Poi fu la notte e la grotta divenne lʼappartamento da cui vi scrivo. Lasciare che lʼinchiostro si ramifichi verso diramazioni sconosciute. Cogliere le parole che maturano allʼombra delle cancellature. Non dire ma osservare. Non so se questo significhi qualcosa. In ogni caso è un atto di liberazione di energie involontarie che necessitano della danza per emergere. La danza della mano nello spazio e il canto simultaneo del suo pronunciamento. “Il ritmo è un rito di auto-ipnosi attraverso cui emergono gli oggetti assassinati. Ma volevo dire altro, no, voleva… Lʼho dimenticato.” (Lilith). Le trascrivo, infine. A volte a macchina, molto più spesso al computer. Traduco le parole da un formato allʼaltro per poterle osservare di nuovo come una prima volta. Uscire dalla maledizione dellʼabitudine. Le stampo. Tornano di nuovo una superficie rupestre. Qui le continuo a scalfire seguendo necessità musicali che ne alterano il senso. Ora diventano di nuovo estranee. Delle sconosciute. Infine avviene il montaggio. La postproduzione. Primo lettore di me stesso, adesso cerco di capire che vogliono dire.

In foto: Un quaderno di Lilith

Da Lilith. Un mosaico (Frammento 73)

Brenda era un ragazzo timido, si chiamava Alexander. Lo vedo aggirarsi in bici tra il minimarket e le cabine del telefono fare le prime prove con lo skate cadere girare una canna nel campetto assolato sul piedistallo era arrivato nel ʼ96 dalla Romania, da Pitești dice sulle rive del fiume Argeș. Amava disegnare, amava scrivere, teneva un diario su uno storyboard, un taccuino no, uno sketchbook, ecco come si dice. Era il 2003, quando faceva lʼistituto dʼarte. Le pagine più belle erano quelle cancellate, allora era davvero un poeta perché non potendo più leggerle ci vedevi tutto. E non cʼè nulla di più importante che un quaderno illeggibile di pagine devastate in graffi e geroglifici mutanti io lʼho conosciuto davvero Alexander, ci credereste? In altra forma, era vestito da receptionist (stava scendendo le scalette della metro). Potevi sfiorarne con i polpastrelli la solcatura.

RENATA MORRESI

Una lettura

“We may argue about how and what we read, but it is nonetheless axiomatic: no reading, no language.”

John Cayley

Secondo i primi modelli cognitivi della scrittura, della compitazione scritta, dello scrivere,

del far di grafi, sillabare, rendere visivamente unità grafiche con o senza contenuto semantico,

del trattenere quel corpo costretto, ricevuto, inventato, copiato, trasmesso, su un variabile

supporto, secondo quei primi modelli, quella volta, sono passati molti anni, più di quaranta,

secondo quel tempo – quanta nostalgia, colleghi! quell’avventura verso una linea d’orizzonte

congruente, chi s’affidava allo sciamano del semiotico, chi alla beata nudità del geroglifico! –

allora, secondo quelli, le rappresentazioni delle parole ortografiche erano lineari, ordinate, nòtule,

liste di sequenze di identità astratte di lettere, i grafemi, le grafie minime, le miche o meglio

le mòrule, riproducenti i suoni (i teneri suoni sorgivi!), archivi attivati dalla parola che significa,

la frase che comunica, il morfema che esprime, la cosa che indica, che esclama a, descrive e

eccetera. Erano i primi modelli: erano troppo intuitivi? ingenui? superbi? poveri, poveri uomini.

Quanto disastro, quel frantumarsi verso una linea, sfare (fuggivano, esplodevano, passavano

un secolo o tre micron nel blu delle montagne, a compilare pagine/pareti dall’oltremare al ciano).

Alcuni, insomma, proponevano che l’attivazione delle informazioni fonologiche fosse una fase

necessaria del processo ortografico. Negli ultimi quasi cinquant’anni, gli studi sulla disgrafia

hanno mostrato che le rappresentazioni ortografiche sono autonome dalle rappresentazioni

fonologiche e, proprio come queste ultime, attivate direttamente dalla semantica, anche liev

issima, anche utopistica, anche fidente e ottimista, poverella e bellissima, anche parvente o appena

Accadeva negli anni della nostra vita, capite lo scarto, la coincidenza, l’inganno, il perverso

effetto di strati di secoli di errori spaventevoli, coperti da sudari e svelamenti, la nostra fonica

euforia, lo sgramma cognitivo, la prodezza di stracredere al motore gorgogliante dentro l’ugola?

ora ci diciamo, e senza più sgomento, o con una sorta di sollievo liberante, come guardando

i cavalli liberi sull’altopiano, presente lo sfondo di un paese sul picco, il suo scempio di paese razziato,

presente la pretesa sfumata sia del determinato che dell’indeterminare, comunque la pretesa di noi

ghermitori di aperture, ora ci diciamo: la selezione di una forma ortografica per la resa si basa

sulla convergenza dell’attivazione delle informazioni lessicali-semantiche da un lato

e delle procedure sublessicali di conversione fonema-grafema dall’altro. Non dovevamo sempre

saperlo che l’origine del gioco è nel giocato? Inoltre, è sempre più chiaro che le rappresentazioni

grafiche sono oggetti multidimensionali, dove le parti si intrecciano, la struttura e la grana,

l’identità e i rapporti vocali-consonanti, il repertorio ereditato, un erotico residuo, il piano

delle aspettative, la quantità di ciascun graf. Nello scrivere, la struttura della conoscenza

e i meccanismi coinvolti nell’elaborazione dell’ordine seriale interagiscono e impongono

un limite all’intera prestazione. O è il limite la vera prestazione? Ricerche necessarie:

dobbiamo definire più dettagliatamente i meccanismi che si innescano in quella interazione,

dobbiamo esplorare cosa aspetta queste parole quando saranno scritte con un word processor

e quindi pubblicate in rete, ovvero convertite in una serie di dati e metadati e taggate,

cosa le aspetta lì, quando saranno disponibili e staccate dalla sottoscritta, pre-testo processato

da un umano o da un bot, che ne leggerà il fronte e il retro, e crittando e decrittando le parlerà,

attraverso Siri, Cortana, Alexa, rimandandole come domanda, come risposta, a un interlocutore

futuro o a un’altra entità che ancora non esiste, certo diversa da me, seduta a questo microfono.

RICCARDO CANALETTI

Ringrazio Giorgiomaria Cornelio per l’invito a riflettere sul significato attuale della poesia, inteso come campo da gioco del linguaggio nella sua funzione creativa e, sembra, non comunicativa. Quali siano le prospettive future per il genere poesia (P1) spetta agli addetti ai lavori stabilirlo; ma parlare dell’oggetto poesia (P2) è questione che interessa non solo l’estetica, ma anche l’epistemologia e la filosofia del linguaggio. Dire se sia o no importante scrivere, il fatto stesso di scrivere e la specifica variante della scrittura che abbia come «radice l’inchiostro», è il tema che verrà trattato. Lo faremo, vincolati dall’imperativo della “sollecitazione” e non – almeno in questo caso – della persuasione, affrontando tre temi:

(a) La poesia è qualcosa di altro/alternativo rispetto agli altri modi di esprimersi con il linguaggio ordinario?

(b) La poesia è eminentemente oggetto (P2) o genere (P1)?

(c) Da (b) segue che …

Infine le conclusioni, le risposta alla domanda “riformata” che è l’input di questa interrogazione:

– Da quale punto di vista è legittimata la poesia?

Il procedimento, che ripone fiducia nel sinolo, opterà per una dimostrazione geometrica, tentando di dar prova, con questa riflessione, di star facendo poesia, anche se in modo diverso.

a

Ciò che la poesia può dirci di se stessa è, primariamente, la sua non traducibilità.

a.1

La sua non traducibilità deriva non dalla pluralità di significati di un segno scritto, quanto dall’aderenza totale al contesto.

a.1.1

La pluralità di significati contraddice il principio di innocenza semantica.

a.1.1.1

Il principio di innocenza semantica stabilisce che una parola debba avere un unico significato qualunque sia il contesto in cui si applica.

a.1.2

L’aderenza al contesto impedisce a un termine di essere sostituito da sinonimi (per es. nella citazione, nella canzone, negli slogan, etc.).

a.1.2.1

L’aderenza al contesto non è solo una forma di fedeltà semantica ma anche una forma pragmatica di economia del significato.

a.1.2.1.1

Economia del significato significa che non è il senso a cambiare ma il contesto d’uso.

a.1.2.1.1.1

I contesti d’uso sono: I) contesto poetico II) contesto ordinario

a.2

Ciò che caratterizza la poesia è, dunque, la variazione delle unità di forma e contenuto, mentre le singole operazioni rimango semanticamente innocenti.

1

Non esiste un linguaggio poetico diverso dal linguaggio ordinario.

2

A cambiare sono I e II. Se I allora abbiamo la sensazione di avere di fronte un processo di ipertrofia del significato. Se II ci manteniamo su un primo livello interpretativo, quello quotidiano.

b

La poesia è sia genere (P1) che oggetto (P2).

b.1

P1 è soggetto allo studio da parte della critica letteraria e della filosofia dell’arte.

b.1.1

P1 è un oggetto di gusto, comunicativo e sociale.

b.1.1.1

Un oggetto di gusto è limitato dalla sola plausibilità.

b.1.1.1.1

Un oggetto di gusto è plausibile quando incontra i gusti del pubblico.

b.1.1.2

P1 è un oggetto comunicativo in quanto esprime un dato insieme di informazioni relative all’autore, all’ambiente e a un corpus teorico (poetica, filosofia, atteggiamento esistenziale nei confronti di qualcosa, etc).

b.1.1.2.1

L’autore è l’unico ente che è possibile studiare attraverso P1.

b.1.1.2.2

L’ambiente si esprime solo funzionalmente rispetto all’attività di comprensione delle volontà dell’autore.

b.1.1.2.2.1

Quindi non esiste propriamente ambiente, ma un insieme di possibilità per comprendere l’autore.

b.1.1.2.3

In P1 si esprime l’opinione dell’autore.

b.2

P2 non è P1.

b.2.1

P2 rispetta a (e in particolare a.1.2.1.1)

3

Quindi P1 è un caso particolare di P2, cioè: P2 può essere un genere letterario.

b.3

Dato 3, allora P2 è più grande di P1

4

La poesia è eminentemente P2 (oggetto).

c

Da b segue che, dato 4, la poesia non costituisce una particolarità tra i modi di uso del linguaggio.

c.1

Il modo specifico di utilizzare il linguaggio in P2 è solo meno frequentato perché P2 riguarda I e non II.

Conclusione

Dati 1 e 2, scrivere potrebbe significare aumentare la capacità interpretativa dei lettori, grazie a una massiccia frequentazione di I.

Dati 3 e 4, scrivere poesia non significa esclusivamente produrre P1, ma ogni caso in cui il linguaggio ordinario si presenta nella sua eccezionalità per via di I o di altri contesti similmente particolari (musicale, drammaturgico, mediatico, etc) può essere definito poesia. Quindi scrivere coincide (anche se non ne esaurisce il significato) con esprimersi.

Ciò che si è scelto di fare è di tagliar corto su qualunque possibile discussione di tipo estetico-esistenziale (dal momento che questi due momenti del pensiero stanno andando sempre di più a coincidere). Ciò che si è scelto di fare è piuttosto un tentativo, sì in prosa poetica (e ora si può capire quale sia l’analogia tra la dimostrazione more geometrico e la poesia; analogia in P2 e in a.1), di trattare il discorso in generale, cioè provando, al di là dello stupro degli addetti ai lavori, dei sacerdoti, di parlare di poesia come di qualunque altra categoria e umana e linguistica. La poesia, sia genere che oggetto, evento del pensiero che si esprime nei linguaggi rigidi dell’economia, della letteratura, della musica, della citazione, etc., non necessita di motivazione. Non esiste un perché dello scrivere, quanto il fatto di scrivere in sé, che è auto-esplicantesi. La poesia, in questo senso, non accetta altro che non sia la sua propria capacità di articolare il proprio significato. Legittima la scrittura il fatto di esistere, quasi in una forma di affidabilismo epistemologico.

La poesia, è il caso di dirlo, fuori di metafora, è così simile a Dio da bastarsi, per far sì di esistere. Quindi la vera domanda non è tanto: quanto resta della vocazione di scrivere? quanto piuttosto: questa vocazione è vera e dunque, come vocazione, obbedisce al proprio destino?

BIANCA BATTILOCCHI

Accusato di andarsene senza sapere dove

Scrivere poesia oggi comporta un atto di fede ancora più significativo rispetto alle generazioni che ci precedono. Fede in un faticoso ‘esilio’, dove poter fare esperienza di nuovi linguaggi – dialoghi – che aprano la porta, anche di pochi centimetri, all’Altro, lo Sconosciuto-Inconoscibile. Che cos’è la poesia se non ricerca profondamente antropologica, investigazione degli spazi disponibili all’uomo, soprattutto quelli esplorati ad occhi chiusi?

Per navigare fluidamente queste possibilità sembra quanto mai necessario fuggire dalla clausura dell’eredità passata, che non significa negarla o dimenticarla, ma partire da essa per esplorare le zone ancora in ombra. Perché questo ‘silenzio’ parli, bisogna coltivare la creazione dell’esilio, allontanarsi dalla tentazione della contingenza, fidandosi invece degli inviti-irruzioni del logos sotterraneo.

Così come gli è naturale, lo spazio poetico tenderà a scavalcare confini e questo suo dilatarsi ab libitum va incoraggiato. Ma le distrazioni non mancano naturalmente, soprattutto nella ragnatela che l’uomo contemporaneo tende a tessere ogni giorno e in cui rischia di rimanere impigliato. Ecco perché il poeta, (come il mistico) deve farsi orfano del mondo – diventare lo ‘sradicato’ – per fare conoscenza dell’infinità del tempo o della sua stessa inesistenza, e incarnarsi in una prospettiva nuova e sempre mutevole.

Per una testimonianza che possa avvicinarsi all’Inaudito e suggerire una nuova direzione del nostro peregrinare, non si dovrà lasciarsi intimorire dal proprio bisogno di radicalità. Emilio Villa scriveva della necessità di “slogarsi per logarsi”, distruggere per generare, come un alchimista. La vulnerabilità sarà quindi offerta nel laboratorio poetico come materia prima da manipolare.

Così procedendo, allenando il proprio digiuno al quotidiano, credo ci si possa ancora aspettare gesta inconsuete di guerrieri della parola, strali che possano forare il fitto tessuto del conosciuto e magari ispirare magici incantamenti.

“L’esperienza poetica è un pieno e un vuoto di insufficienza. La poesia non è mai sufficiente, quant’anche passi i limiti. E di qui il patire, il patire il tempo e la parola, la sua ansia insieme di annichilimento e di splendore.” (Marìa Zambrano, I Beati)

ANTEREM

(RANIERI TETI, FLAVIO ERMINI)

quando tutto ritorna nel pensiero, nel silenzio in cui ci destinano le ore quando si attardano a dismisura intorno a qualcosa che è solo marmo, cenotafio attorno a pietre che sono solo una neutralità di oggetti, solo una tonalità di grigio, solo un freddo odore chino sugli sfiorire, solo un armistizio tra le cose, solo un sottobraccio che diventa un malcelato vorrei, l’idea di un cammino invernale, un kursaal di cose scomparse, un senso che si chiami placamento, con la grazia impensata dei gesti nell’attimo del loro supremo mentire, solo con lo sguardo in sottofondo dell’avvertire lontano, avvertire vicino il tempo dell’averti avuta a portata di occhi e pelle, a durata di ossa, a portata di braccia, cercando di vivere ancora la penombra scoscesa dei bordi, a portata di voce per dire e per udire quando è terra la prova del volo

Ranieri Teti, da Suite postuma

Il dire poetico è la casa ospitale in cui nominazione e indicibile possono sostare, in un tenersi insieme dei differenti: nel loro contraddirsi e nel loro opporsi. Il dire poetico è il frammezzo che porta il non-nominabile a nominarsi come originaria contra-dizione.

Lavorando al buio, chi scrive cerca la chiarezza. Solo un dire che non nasconde il proprio non-detto, ma incessantemente lo riprende, può pretendere di farsi prossimo all’inaccessibile. Per avvicinarsi alla sostanza ultima del mondo, il dire poetico deve andare al di là del mondo, deve rendersi insensato, fuor-viarsi, dissestare il principio di non contraddizione.

Flavio Ermini, citazione dall’editoriale del numero 83 di Anterem, dicembre 2011

MARIANGELA GUATTERI

Testi da «NUOVO SOGGETTARIO»

NUOVO SOGGETTARIO

A.1.1 Entità individuali non indicate con un nome proprio

Un assedio alle caselle, al casellario, ai posti. La conquista dello spazio; processi di delocalizzazione (prima protesi, poi non umani, poi anche protesi) hanno spaesato [lo spazio si tende a misurarlo, si assottiglia]. Va fuori da sé poi anche di sé. Deviatori di segnali.

Il cervello del XXI secolo, L’identità della follia, Buchi e altre superficialità, Le forme dell’oblio scavano delle tane ma – i più efficienti – dei bunker con molte molte cose dentro, comprese le magliette da sera, da uscita, da feritoia, da cosa attillata, da cornice con luci, binary blob che si sgonfiano, presto esauriti. Rivendicano esigui umani. Una ricerca – che ha poca precisione – della felicità immediata. Un bunker portatile, le tendenze, le ultime, lo danno da indossare; le precedenti probabilmente da regalare: un presente importante, un’occasione speciale. Ora è tutto indispensabile.

[…]

CONTROLLO DEL VOCABOLARIO

[e la solita luce al neon nel tubo scarico che fornisce il fastidio dell’intermittenza della morte]

– Espliciti le sue relazioni.

– 1. Relazioni transitive

2. Relazioni di appartenenza

[Restauro degli arazzi del 16° e 17° secolo]

NUCLEO E COMPLEMENTI

come (ancóra) un corredo funebre fino laggiù dove si apre un’anta e una fila di qualche grosso pulsante numerato e un lumino dentro. è il solito forno con: l’ovale del fotoritratto e un sunto delle precedenti puntate. tutto in epigrafe. un’abitudine: così fanno capatine negli uffici adiacenti. si curiosa quella con le calze nuove e i capelli più lisci, si fa finta di cercare qualcuno che non è davanti alla macchinetta con la chiavetta e una ferma decisione sul livello discreto di zucchero: da 1 a 4

– scelgo amaro

– e da quando?

– da oggi.

– si sono rotti i frangisole della mia parte

– così sei spiato

poi dopo due giorni lo trovarono disteso sotto la sua scrivania privo di vita. al collo aveva la catenina della chiavetta USB da un giga, la ormai diffusa chiavetta-gioiello. la chiavetta-gioiello non era appesa alla catenina. di lui dicevano – anche quella con le calze nuove – che non gli serviva un pro-memoria. poi però tornava più volte a chiedere sempre le solite scatole; era molto gentile. quando si sa con certezza che si ha dimenticato (…) si aprono arazzi di leggerezza.

– lui è anche questo

– ok. come lo valuti?

– è registrato un calo delle scatole distribuite rispetto alla settimana precedente

– il virus si affievolisce. va detto

[Gli elementi si vanno ad aggregare secondo modalità in apparenza casuali. relazioni di tipo eterogeneo]

lui lo lega e poi lo slega. si guarda le scarpe e poi annuisce all’immagine della segretaria. c’è anche chi insulta da fuori. coazioni, cani, elementi umani. preferiscono l’asfalto al prato, il pilone al tronco. lei e lei si parlano a distanza: portano il pattume. dietro si giocano scommesse

[una rosa precoce sfiorisce precoce immediata]

[…]

MEMEX

[…]

sempre in di più sentono il bisogno di acutizzare la memoria. small world e tutto è afferrabile: topologia del controllo anche senza fosforo. in molti cercano di attuare un profilo pubblico. si inizia con le credenziali d’accesso; perciò bisogna acutizzare la memoria, così : cartellino sul petto dentro la plastica (la pinza in prossimità del cuore) e la chiave cucita sul palmo della mano : sistema biometrico integrato, una serie di meandri e ghirigori, sottocortecce umane e : cerca bene, è fregiato direttamente in pelle nel riquadro depilato (fu un laser, una cosa intelligente, che discrimina. sì, si capisce). cadaveri appesi e tre riquadri abbastanza neutri. un cilindro di acciaio per il cotone e i bollini.

[si spostano verso la cattedrale degli elementi in ghisa e fanno fusa al calore e intanto muoiono]

3.3.3.1 TECNICA DI DISAMBIGUAZIONE

gli omogràfi stanno tutti sullo stesso taglio : umani in polaroid; profili di bagliori; paesaggi d’inverno. mette le etichette in rilievo così – pensa – una maggiore sensibilità e una certa distanza dalla vista. fa ordine e utilizza cassetti da officina : una robusta disposizione d’animo all’ordine; fa catalogazione settimanalmente, mensilmente. semestre e anno solare. (era in grande pena per la ridondanza dei mapping).

– si qualifichi!

– <***>

[si trascina addosso due angoli : tengono dritte le spalle : impediscono lussazioni]

“Quando genericamente ci riferiamo ad «entità astratte» riusciamo a capirci bene.”

Esposti al linguaggio si accoppiano spudoratamente in 28 quadruple critiche. Una croce di fissazione.

[…]

viene la guerra. (precedenti risultati comportamentali)

fa vetrina col Bottom Line Up Front, va a spasso col cane – anche se bombardano – già comunque con una lingua morta in bocca: un fuscello che fa da stringa di parole. un invito e stuoli di amanti mangiano carne ancora già morta.

– mi mostri un documento, per piacere

– fotografia di fotografia di una ripresa di circa quindici anni fa, sì?

– proprio un’esatta copia…

– questa è la bella; la brutta è integrata

[…]

VARIANTI MORFOLOGICHE

Si ustionano per sfregamento di punte d’osso coi gomiti come minorati di una o più cose anche non umane. Hanno le tasche riempite; un freddo. Sono fuori dalle tare condominiali, così si rifanno qui la voce. Dicono che mettono lì la busta per essere sicuri che sia vista, bene intesa, poi restituita col dovuto. Anche se ha cambiato pettinatura, c’è il nome e in anagrafica non ha omonimi. Sono sicuri della propria identità dal momento che i doppi esistenti sono già morti. Assistenza a termine scaduta.

La vetrinetta ricorda che una parte d’osso del cammello può anche diventare una faccetta da esposizione ma comunque non parla. Ha valore, si mostra al pubblico con intenzione poi fanno circolare l’odore della mensa e spacciano dei titoli e delle onoranze.

Sono sempre più numerosi i civili che fanno scorta di antibiotici anche se i comunicati radio del Ministero danno la diffida.

Lei spaccia la sua santità per buona ma poi, verso il finire – che è il limite della tenuta – la pancia è fuori norma; così l’aggetto oculare; così il grado che segna la lingua (le interruzioni sono il suo grado di salvezza).

Rileva le piccole abrasioni della cute e le incertezze; vede dei crimini nelle imperfezioni, tentativi. Lei è sicura di far bene a serrare il perimetro: un grado maggiore di ferocia nella circostanza del corpo, del limite imposto dal ferro.

[…]

4.4.2.1 RUOLI NUCLEARI

dice che lei è il suo doppio il suo triplo il suo: ennesimo. dice per questo, essenzialmente, la ama. non si tratta di egoismo. si tratta di intima necessità.

sono assai spesso insieme, sono inseparabili. anche in una camera silenziosa. con costanza dentro il loro piccolo manicomio: riciclano, classificano,

mettono nelle scatole contrassegnate da cartoline di cultura e arte e balletto rullate a caldo con la plastificatrice.

nel bagno è plastificato a pezzi componibili l’alfabeto ASCII adesivo e una cartolina con riquadri fotografici – le immagini virate in azzurro tenue – di esempi performativi d’ossessione di corpo – a farsi tagli e buchi e a divaricare le commessure e tutti i bordi d’orifizi in pelle. et altro : copre un buco rettangolare che contiene i fili della luce e dei morsetti grossi verdi.

è una realtà minuziosa per via delle minime del contesto complesso, le sottilissime tensioni dell’interiore e della calce dei muri.

MARIO FAMULARO

La parola poetica come linguaggio del tremendo – della formula e del sacro

“È ancora legittima la radice dell’inchiostro … il come si scrive … lo scrivere stesso?”: complesso riuscire a prendere posizione in modo chiaro, sintetico ed efficace di fronte a un quesito del genere – si perdonerà pertanto la parzialità del tentativo.

Partirei con una citazione di Mario Ramous, che già è venuta in mio soccorso in una breve nota su alcuni inediti di Vincenzo Frungillo, nel numero 96 di Atelier, proprio aventi a tema la parola – che può aiutare a tracciare delle coordinate di partenza: “tutto sommato la correlazione al vero è una implicazione estranea alla natura e alla struttura del linguaggio … probabilmente la parola è nata piuttosto come necessità di esprimere la menzogna (il ‘negativo’, quindi) che come volontà di partecipare la scoperta, il sospetto di una verità”. Poco dopo si ribadisce la “funzione negativa della parola, il suo porsi come equazione (a più incognite) della menzogna”. E infine: “nulla può indurci a credere reale ciò che ci circonda, malgrado lo sia, terribilmente.” (le citazioni provengono da “Registro 1971”, ora in “Tutte le poesie 1951-1998”, Pendragon, 2017, pagg. 196-202).

Scomoderò anche un concetto che proviene dal buddhismo mahāyāna, ovvero la tathatā, ripreso in particolare dalla filosofia di Nishitani Keiji. In estrema sintesi, il termine si riferisce a un’asserita autentica natura della realtà, diversa da quella percepita attraverso il filtro dei sensi (semplificando – è agevole immaginare che il mondo, così come percepito da un uomo, piuttosto che da qualsiasi creatura altra nella propria individualità fisica e cellulare, sia frutto della sua percezione sensoriale – che agisce da filtro deformante sull’oggetto di tale percezione, restituendone un’immagine falsata, parziale).

Tutto questo per evidenziare un punto che a mio avviso è nodale quando si affronta un tema come quello qui proposto: il discrimine tra verità e realtà. Se, come dice Ramous, la nominazione comporta un’insufficienza genetica di aderire al vero in senso assoluto – rischiando piuttosto di degenerare nel concetto opposto – lo stesso non può dirsi per il suo grado di approssimazione al reale – reale in senso assoluto, ancora, ma prima di tutto reale in quanto frutto dell’esperienza diretta e sensibile dello scrivente, ritrasmessa attraverso la nominazione.

La stessa frase di Ramous può realizzare un ulteriore spunto di riflessione: la capacità della parola di sublimare il reale attraverso la creazione di una sua versione altra, filtrata dalle aspirazioni e dalle tensioni dello scrivente: è, questa, una forma ancora diversa di intendere quella “necessità di esprimere il negativo” della realtà percepita, potremmo dire, per affermarne un’altra, frutto dell’esperienza di vita di chi dirige l’operazione.

Quindi: una prima funzione della nominazione e della parola può essere quella di conchiudere (anche se con inevitabile grado di approssimazione) il reale, e in particolare il reale dell’esperienza umana, restando indifferente alle categorie del vero e del falso (anche la menzogna è reale, altrimenti il termine non avrebbe senso, e non se ne potrebbe scrivere, né si potrebbe usare per ottenere un risultato efficace dal punto di vista della comunicazione); una funzione positiva, in tal senso, e negativa nella misura in cui opera una scelta ablativa di porzioni del reale o della propria esperienza per sostituirle con una realtà alternativa.

Inevitabile corollario di questo primo argomento è che la parola della poesia non può trascurare o ignorare l’uomo e la sua esperienza esistenziale, soggettiva e collettiva.

Da qui è necessario operare un secondo genere di riflessione, concentrandosi nello specifico sulla parola poetica, iniziando a porre delle coordinate che abbiano un minimo sufficiente di specificità per distinguerla dalla parola relativa ad altri ambiti – quello giornalistico, scientifico, filosofico, prosastico, e via dicendo. Per quanto il linguaggio poetico abbia aperto le porte nell’ultimo secolo ad ogni sorta di contaminazione, esso non può perdere di vista delle coordinate di base che ne traccino una identità minima: il rischio è quello della dispersione completa nei linguaggi altri, con una confusione (in senso fisico) che rischia di depotenziare e sfumare quelle che sono state, nel tempo, le funzioni chiave della parola poetica. Nessun malinteso: l’esperienza sopravvive nella contaminazione – ed è anzi assolutamente necessario non trascurare questo aspetto (che può rivelarsi sorprendentemente fruttuoso, persino dirimente) del nostro tempo.

La nota di Giorgiomaria Cornelio cita a ragione “la fine della poesia” e allo stesso tempo pone le sue domande citandone “le radici”: ecco, proviamo a parlare della fine ricordandoci quello che è stato “l’inizio”.

E l’inizio è noto: la parola poetica nasce come formula del sacro e sublimazione mitografica di una realtà (anche storica, ma diventa secondario) trasfigurata, che assume connotati simbolici e interpretativi del reale, assurgendo a codice che forgia la cultura dei valori e l’identità di un popolo, permettendo di ritrasmetterla a terzi in modo orale, prima, e scritto, poi. In ragione dell’elemento sacro e della necessità formulare di rendere la parola poetica memorabile e più agevolmente trasmissibile, sin dalle origini si avvale di un’attenzione specifica al suono e al ritmo, evitando ogni ridondanza e agendo per sottrazione. E così oggi un numero nutrito di esemplari della nostra specie ricorda, per fare l’esempio più banale, l’espressione carpe diem – senza scomodare i testi sacri o i formulari religiosi.

Il secolo appena trascorso è stato quello che più fatalmente ha assistito alla perdita, nella società occidentale, di referenti metafisici – sostituiti in un primo momento con ideologismi ai limiti del delirio o con referenti fisici – costringendo successivamente le coscienze ad affrontare la percezione dell’assurdo e del vuoto che era stato esposto, o di sostituirlo con un nichilismo incosciente e nutrito di materialismo meccanicistico. Non è questa la sede per parlare di questo fenomeno – ma ciò che mi preme qui evidenziare è l’effetto che tale cambiamento ha avuto sulla parola poetica, in una società sostanzialmente deprivata della percezione diffusa del senso del sacro – associato in via privilegiata e limitante all’immagine del culto religioso.

Non ci si riferisce qui al sacro in questa accezione, ma piuttosto a quella etimologica, sviluppatasi in un mondo laico, immanente e naturalistico come quello romano, di avvinto al divino (e ad esso consacrato, da cui l’istituto della sacertà), con una percezione del tremendo e del misterico connaturato al reale – lo stesso senso che trasuda dai versi di Rainer Maria Rilke quando, nella nona elegia, in uno stato non dissimile a quello estatico, scrive: “Terra … non sono più necessarie / le tue primavere a guadagnarmi a te -, una, / ah, una sola è già troppo per il sangue. / Senza nome, da tanto, a te mi sono votato. / Sempre fosti nel giusto, e la tua sacra scoperta / è la familiarità con la morte.”

Approssimazione al reale, o al tathatā, la sua autentica natura – e tale operazione non appariva concepibile a coloro che ci hanno preceduto senza questo senso del sacro – un rispetto reverenziale per la funzione rivelatoria – e allo stesso tempo costitutiva – del reale e del suo mistero immanente.

Con questo non si vuole sostenere, naturalmente, che la parola poetica oggi debba regredire a una funzione sacerdotale o rituale – come potrebbe apparire ad alcuni – ma che la frattura che può apparire consolidata tra il momento della caduta dei referenti metafisici e quello subito successivo non può – non deve – giustificare il distacco assoluto verso quelle che – opportunamente – sono le radici della parola, e soprattutto la sua tradizione identitaria e culturale.

Ciò che viene riconsegnato a chi oggi intende assumersi la responsabilità della parola poetica non può che essere l’intero percorso – culturale, identitario, tecnico, sociale e infine estetico – della poesia. Su ognuna di queste categorie (e ce ne sono certamente altre) ci sarebbe molto da dire, perché attualizzare la tradizione per rappresentare il proprio tempo senza esserne fuori è responsabilità di chi decide di scrivere anche una sola parola usando questo linguaggio.

Tornando alla domanda da cui ha avuto scaturigine questo intervento: “È ancora legittima la radice dell’inchiostro … il come si scrive … lo scrivere stesso?”

Tenterò una risposta, certamente insufficiente: ogni cosa è legittima, proprio perché nihil verum, omnia licita – naturalmente, ma non senza conseguenze per ogni scelta – per questo si è parlato di un’assunzione di responsabilità.

Per evitare una confusione tra ogni genere di inchiostro, è necessario prendere posizione e determinare dei criteri che realizzino una continuità con le citate radici, attualizzando nel nostro tempo le qualità connotative e distintive della specificità della parola poetica in quanto linguaggio del tremendo, della formula e del sacro, conscio della sua tradizione tecnica, umana, espressiva ed estetica.

Alle due sponde di questo auspicabile equilibrio, vi sono la deriva della confusione assoluta, in cui ogni cosa è poesia (nel silenzio di una saturazione completa e priva di criteri orientativi), e una sterile macerazione deformante in un passato (anche prossimo) ideologizzato e contraffatto, altrettanto foriera di un senso piuttosto spiccato di morte della funzione più viscerale della parola poetica.

FABIO ORECCHINI

Mal Bianco

light flows

from fire; desire from agony;

speech from the tongue tied

the Word from the hung mind

moves to Its mouth

R.Duncan, The opening of the field

Meri emittenti vocali, emitteri, in dotazione a disposizione a nostra protezione ali cornee, dorate indurite in memoria d’abisso, di parola in cui cadere, lenti, un vuoto orlo di presenza, di presentificazione, questo infinito tendere e tenere gli occhi rivolti al cielo, un cielo interno agli occhi,in, attesa sempre di qualcosa di qualcuno; dentro il cielo dietro l’occhio comprimere uno spazio bianco, larvale nello spazio aereo del volto il volo interdetto, essere pendente, sul punto di cadere nel mondo si lasciano cadere, a mezz’aria

un’ombra a volto scoperto, l’interfaccia non richiesto, la parola un silenzio intravisto non una, destinazione al respiro, distanza intercorsa da a a non forza d’attrito, virtualizzazione spettrale dell’essere nella parola, afasia, lutto impossibile e vita degli spettri, sfregamenti, faglie, nel crampo della gola

Alcestina: vomito che la morte rigetta sui vivi

e le compagini accolite e le solite

aragioni, sèdano, danno, nomi

a qualche nome nuovo in mostra

darsene

e smettere mai

la voce inchiodata all’asse

che a ricacciarla in dentro

nel sodo

se la sotterranea perde il velo

nell’hangar -dato a dodici ampère-

la giovane ferecide si arrampica

è già vecchia

ogni notte candida

aspri i giorni immedicati domandali a lei

***

rigagnoli e salnitri sui muri già bianchi

già perduti e si è, sclerificata ombra od elitra

diffamata alla gola e già lì

nel male dei bianchi, che a stringerli al petto e

splendida sera e giove assente, a rugarsi

bluastra colchide, bracciante con ali spente

nerastre che fa nero, di campi aridi

magnetici, che bisogna: atti, alterazioni

di umido credo, diluenti ife, libagione

di muffe così – atte – al midollo

°°°°°°

MAL BIANCO

Alcesti | studio per olografie e altri spettri

Mal Bianco, noto anche che oidio, nebbia o albugine, è una malattia trofica delle piante causata da funghi Ascomycota della famiglia delle Erysiphaceae nella fase asessuata del ciclo, in passato identificata con il genere di funghi imperfetti Oidium. Caratteristica comune degli Oidium è quella di produrre ife. La conseguenza macroscopica del comportamento generale delle Erysiphaceae è la formazione di un feltro, di un velo di colore biancastro e di aspetto polverulento, sulla superficie degli organi colpiti, dovuta all’intreccio di ife e all’emissione di un numero elevato di spore. Lento il deperimento della pianta colpita, esito letale.

…………….

Alcuni versi sono variazioni ed appropriazioni da un ritrovamento:

Quadri (Shakespeare&Company,1982), di Guido Savio.

GIOVANNI PROSPERI

Non

raccolgo

più

poesie

.

Le

semino

di Maria Luisa Venuta

di Maria Luisa Venuta

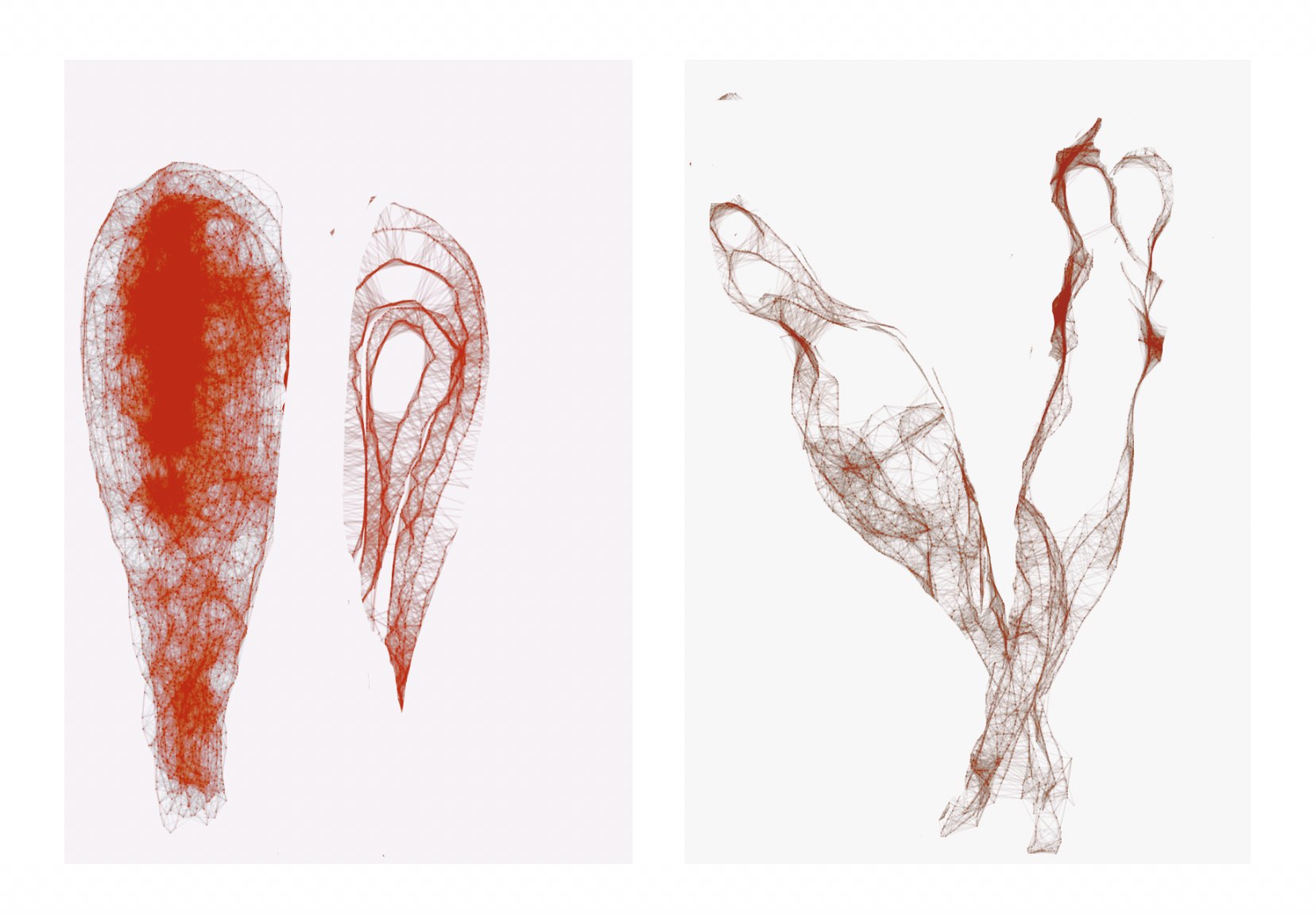

di Marilina Ciaco

di Marilina Ciaco

di Andrea Inglese

di Andrea Inglese