di Sergio Violante

L’arresto di Mimmo Lucano e la probabile fine dell’esperienza di Riace, caduta sotto i colpi ancora una volta coincidenti di Minniti (candidato segretario pd?) e l’attuale Ministro degli Interni Salvini avrà ripercussioni forti su tutto il mondo che si definisce genericamente di “sinistra”, che mette in primo piano i concetti di libertà e uguaglianza in maniera sostanziale, non propagandistica.

E a mio avviso può innescare un dibattito importante che non si limiti alla sola questione di Riace, ma ponga interrogativi e dia già qualche risposta.

Alcune considerazioni mi paiono degne di nota in questa storia, che si incrociano ovviamente con altre e incominciano a formare un quadro abbastanza ben delineato.

Innanzitutto, partirei dal luogo, la Calabria. La regione forse più “arretrata” del Paese, la più periferica sotto tutti i punti di vista. Una regione povera, piena di problemi, con una presenza capillare della principale organizzazione criminale del Paese, la ‘ndrangheta, e con lo Stato come grande assente sul territorio. Una regione che ha visto e sta vedendo, un forte afflusso di migranti, ultimi fra gli ultimi, che vivono come schiavi in baraccopoli improvvisate, che muoiono nei campi esausti dalla fatica o vengono uccisi come cani mentre cercano delle lamiere da utilizzare come riparo.

Una regione però che ha visto nascere l’esperienza libertaria del piccolo centro di Riace, che ha sconvolto tutta la retorica progressista sull’accoglienza, e la ha fatta diventare un modello da studiare in tutto il mondo.

Una regione che ha scoperto un leader come Aboubakar Soumahoro, italoivoriano, che ha contestato la definizione di “migrante” da sostituire invece con quella di “sfruttato”, essere umano fra tutti gli altri. E che ha sostenuto che “la sinistra va ricostruita a partire dai luoghi e dalle contraddizioni sociali. Bisogna partire dalle periferie, dalle aree rurali, da quei luoghi sperduti su cui i riflettori non si accendono, fin quando un lavoratore e sindacalista non viene fucilato”.

Il luogo diventa quindi portatore esso stesso di significato politico. Ovviamente non si tratta delle roccaforti della sinistra neoliberista dei Parioli o della cerchia dei Navigli, così come della tradizionale provincia rossa del centro Italia, che per altro ha aperto la strada allo sviluppo della prima. Ma non ci si trova neanche in una delle metropoli che hanno dato vita alla ribellione e alla lotta negli anni settanta.

Sembra quindi paradossale, ma nel terzo millennio le esperienze sociali e politiche più interessanti avvengono e si sviluppano nei posti maggiormente lontani dai centri cosiddetti sviluppati, come ad esempio nel Rojava siriano o nella piccola comunità di Riace in Calabria. E tutte le esperienze pongono al centro il recupero del rapporto dell’uomo con l’uomo e dell’uomo con la natura, senza l’apporto di false ideologie, “buoniste” o “ambientaliste” che siano.

L’esperienza di Riace ci dice molte cose e per questo fa paura, a tutti: destra tradizionale, sinistra neoliberista, pentastellati della democrazia tecnologica.

Il modello Riace dimostra che i poveri del mondo non sono una minaccia per i nostri poveri, ma una risorsa per la terra su cui insistono, e immagina un mondo “in cui non ci saranno più persone che viaggiano in business class ed altre ammassate come merci umane provenienti da porti coloniali con le mani aggrappate alle onde dei mari dell’odio”, come ha affermato Mimmo Lucano.

È un modello che si oppone frontalmente, in modo radicale, anche se all’interno della struttura dello Stato, ai meccanismi dominanti del pensiero unico neoliberista. Un modello che viene agito all’interno di un Comune, con tutte le caratteristiche amministrative e burocratiche conseguenti. Dove però si travalica il concetto rigido e autoritario della legalità, cercando di applicare il concetto rivoluzionario della giustizia sociale, del rispetto e dell’armonia tra uomo e natura.

Ecco perché a Riace tutti gli esseri umani sono cittadini accolti, non soltanto quelli che ne hanno i requisiti legali. Ecco perché le case abbandonate sono state affidate in comodato gratuito ai “nuovi arrivati”. Ecco perché lo scuolabus non si paga Ecco perché l’occupazione di suolo pubblico non si paga. Ecco perché la mensa scolastica ha costi bassissimi. Ecco perché il Comune sta scavando in modo autonomo un pozzo, per portare gratuitamente l’acqua in tutte le case e non utilizzare più i servizi della società privata che in Calabria gestisce l’acqua.

Ecco perchè un piccolo paese che contava 900 abitanti nel 1998 ha raggiunto i 2.345 residenti, di cui circa 500 stranieri, nel 2017. Ecco perché all’interno dei confini amministrativi si è introdotto il “bonus sociale”, una sorta di moneta locale che sostituisce il contributo dei 35 euro giornalieri per l’accoglienza, il cui uso perverso è emerso con la vicenda di Mafia Capitale. Ecco perchè i contributi statali sono stati investiti per garantire occupazione e integrazione, per dare dignità alle famiglie e vita al paese, non per arricchire pochi gestori dei soldi pubblici. Ecco perché sono state create le cosiddette “borse lavoro”, un contributo di 600 euro per ogni migrante che inizia un lavoro presso le botteghe artigianali locali. Ciò ha comportato un effetto sia sociale che economico, con la riattivazione di molte attività che altrimenti si sarebbero estinte.

Ecco perché si è bloccato il consumo di suolo che ha reso Riace Marina una distesa di supermarket e di villette semiabusive e si è invece valorizzato il centro storico che andava spopolandosi. Ecco perché si è recuperato un luogo diventato senza anima, pieno di case disabitate, di eternit e di amianto e lo si è riconsegnato alla comunità vivo. Ecco perché Riace è stato uno dei primi comuni del disastrato sud Italia a effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti senza alcuna intromissione della malavita locale. Ecco perché la scuola che era stata chiusa nel 2000 è stata riaperta, e ora funziona con laboratori e fattoria didattica.

Riace quindi, con la sua esperienza, va oltre il mero tema dell’immigrazione e dell’accoglienza, ma affronta direttamente il tema dello sfruttamento, dell’uomo sull’uomo e dell’uomo sulla natura, e prova a dare delle risposte concrete, in una logica e un quadro complessivo di solidarietà sociale. E questo non perché i riacesi siano più “buoni” dei loro vicini ma, semplicemente, perché il modello funziona per tutti. Le persone sono cresciute culturalmente, hanno toccato la sofferenza altrui, hanno solidarizzato e compreso. Qui l’accoglienza c’è ma non si vede, non ci sono i soliti centri di accoglienza, visibili ovunque in tutto il loro squallore e degrado, qui sono le case stesse del paese ad assolvere questa funzione.

Riace diventa quindi l’esperimento di una società democratica basata sull’uguaglianza, dove la base controlla il vertice, dove la legalità sia intesa come umanità, non come mera burocrazia gerarchica.

Partendo da queste considerazioni si arriva quindi a un altro elemento fondamentale su cui interrogarsi, ovvero l’occasione che possono rappresentare i governi e/o gli autogoverni locali. Cioè che per sviluppare un mondo diverso, in cui agli obiettivi materiali si affianchi una nuova dimensione dell’essere legata all’altruismo, alla partecipazione, alla socialità, al comunitarismo, alla libertà si debba partire proprio dai territori marginali, visti in una sorta di contrapposizione con l’alienazione e l’omologazione delle grandi città.

E ripropone un tema fortissimo: la crisi, o per lo meno la radicale modifica delle funzioni dello Stato nel mondo contemporaneo, e il conseguente ritorno della democrazia come tema centrale.

Con l’avvento del modello neoliberista si avvia infatti una crisi dello Stato irreversibile, che non presuppone alcuna possibilità di un ritorno al passato. Gli Stati infatti si de-nazionalizzano e cedono quote di sovranità proprio per istituire un’infrastruttura globale istituzionalizzata che garantisca l’estensione illimitata dei commerci e della produzione, anche attraverso la costruzione di nuovi enti di governo politico-economico globali. In un mondo globalizzato che compra gli stessi prodotti su Amazon e usa Google e Facebook non ha più senso discutere di politica riferendosi a quello che accade all’interno dei singoli stati sovrani. Tutti i paesi fanno parte dello stesso sistema e sono sottoposti alle stesse pressioni. Ed è probabile che la prossima fase della rivoluzione tecnico-finanziaria sia ancora più disastrosa per l’autorità politica nazionale, basti pensare al solo fantasma dei “mercati”, l’incubo per eccellenza di qualunque governo nazionale.

Lo stato quindi si de-nazionalizza e perde funzioni, ma resta fondamentale nello schema di governo del capitale transnazionale. La falsa ideologia del neoliberismo che proclamava il superamento dello stato, ne ha creato invece uno strumento di regola e controllo della globalizzazione su specifici territori, attraverso l’apparato burocratico e repressivo. Non è un caso che l’esperienza di Riace viene meno a seguito di un’ispezione ministeriale ordinata dall’allora Ministro degli Interni Minniti e portata a termine dal suo successore Salvini, con l’avallo di un giudice pare aderente a Magistratura Democratica. Sarà anche vero, anche se tutto da dimostrare, che il Comune di Riace ”ha accumulato 34 punti di penalità” nella gestione dei migranti, ma qui il punto e la questione sono evidentemente politici.

E allora diventa fondamentale il recupero del concetto e della pratica della democrazia, come nell’esperienza di Riace si è tentato di sviluppare. Non credo infatti che, come dice Saviano, siamo di fronte a una situazione di disobbedienza civile, che ha un carattere sostanzialmente dimostrativo. In questo caso osserviamo un’alternativa concreta, possibile e funzionale, perciò tanto pericolosa e perseguita, del modello dominante.

Il ritiro dello Sato come Welfare State è un processo iniziato negli anni ’80 e non ancora portato a termine, almeno in Italia, ma che ha avuto effetti sostanziali sulla società. Ciò che è accaduto è stato che da un lato lo Stato si è ritirato dai territori non appetibili per i suoi processi di valorizzazione mentre, per altro verso, ha accentuato la sua presenza proprio là dove il ciclo dell’accumulazione trova la sua realizzazione più idonea. In sostanza è sempre più evidente che i subalterni hanno perso qualunque interesse per il potere politico e non hanno più forme di negoziazione istituzionale.

Questa sorta di “libanizzazione sociale”, dove accanto ad aree con un potere chiaramente istituzionalizzato ne possano esistere altre più o meno autonome o autorganizzate comporta la possibilità di “contagio” di queste ultime nei confronti delle prime, di trasmissione e di penetrazione delle forme politiche libertarie verso le parti più omogenee al modello dominante.

L’aspetto interessante di Riace è quindi quello di un’esperienza di governo del territorio sostanzialmente istituzionalizzata, ma partecipativa, diretta e di base, con lo sviluppo di un processo democratico che al di là della cosiddetta libertà negativa (la libertà di un individuo finisce dove inizia quella dell’altro) promuove una libertà positiva e sostanziale (maggiore è il numero delle persone libere, maggiore sarà la libertà individuale) legata all’eguaglianza.

E anche lo slogan che ha accompagnato la manifestazione a sostegno del sindaco privato della libertà e dello smantellamento dell’esperienza, “L’umanità non è reato”, ha un significato importante. Perché è di una nuova umanità che si sta parlando, un’umanità che mette in crisi le leggi e lo Stato stesso che le promulga. Un’umanità che ribalta definitivamente il mantra della sinistra neoliberale dei “diritti civili in cambio dei diritti materiali”. Un’umanità che manda in crisi sia i modelli basati sul pareggio di bilancio (che altro non è che una riduzione dei diritti e dei servizi dei cittadini) sia quelli basati sulla paura e sul rancore, derivanti dal pieno compimento dei primi. Un’umanità che per l’appunto mette al centro l’uomo e la natura, e non l’economia con la supremazia del capitale. Un’umanità che immagina e pratica la Cittadinanza Universale.

Ecco perché Riace ha fatto paura e è stata fatta cadere. Oggi si è persa una battaglia importante, ma la strada è segnata. Soltanto così si mette in crisi un sistema iniquo, ingiusto e autoritario. Oggi è stato possibile distruggere l’esperimento perché era solitario e, isolato. È stata messa in moto la macchina burocratico-repressiva che ha fatto il suo lavoro. Ma se le Riace fossero state 10, 20, 100, cosa sarebbe accaduto? Non è impensabile pensare che la cieca amministrazione sarebbe andata in panne con esiti affatto diversi da quelli che stiamo purtroppo osservando oggi

Oggi non siamo in una situazione come quella del decennio 1968-1977, in cui l’”assalto al cielo” era nell’ordine delle cose. Oggi non si tratta più di prendere il Palazzo d’Inverno, quanto piuttosto di privarlo delle funzioni direttive e di comando.

Ed è in questa logica che una sinistra senza gelosie, primogeniture, settarismi può e deve unirsi, perché le parole chiave sono poche e molto semplici.

Il 10 settembre scorso ho partecipato assieme a Stefano Valenti e allo storico Bruno Ziglioli – che ci ha coordinati – e a Mauro Magistrati – che ha introdotto le nostre parole – a un intrigante incontro organizzato dall’ANPI provinciale di Bergamo. Il titolo della serata, Scrivere di Resistenza oggi, è stato il goloso stimolo per parlare di un tema, quello della Resistenza – in senso stretto, ma non solo – che nel 2018 ancora suscita fioriti interessi e movimentate discussioni. Ne abbiamo avuto una riprova nell’ariosa Sala del Mutuo Soccorso dominata da una riproduzione – penso 1:1 – del Quarto Stato di Pellizza da Volpedo e gremita da alcune decine di persone lì raccolte per ascoltare, ma soprattutto per cercare risposte a un pugno di domande difficili il cui fulcro – mi è parso di capire – è questo: dove diavolo sta andando l’Italia, coi suoi razzismi e le sue violenze? Che ruolo ha, in questa nazione, la memoria storica?

Il 10 settembre scorso ho partecipato assieme a Stefano Valenti e allo storico Bruno Ziglioli – che ci ha coordinati – e a Mauro Magistrati – che ha introdotto le nostre parole – a un intrigante incontro organizzato dall’ANPI provinciale di Bergamo. Il titolo della serata, Scrivere di Resistenza oggi, è stato il goloso stimolo per parlare di un tema, quello della Resistenza – in senso stretto, ma non solo – che nel 2018 ancora suscita fioriti interessi e movimentate discussioni. Ne abbiamo avuto una riprova nell’ariosa Sala del Mutuo Soccorso dominata da una riproduzione – penso 1:1 – del Quarto Stato di Pellizza da Volpedo e gremita da alcune decine di persone lì raccolte per ascoltare, ma soprattutto per cercare risposte a un pugno di domande difficili il cui fulcro – mi è parso di capire – è questo: dove diavolo sta andando l’Italia, coi suoi razzismi e le sue violenze? Che ruolo ha, in questa nazione, la memoria storica?

In bilico nell’attesa del tuo prossimo respiro

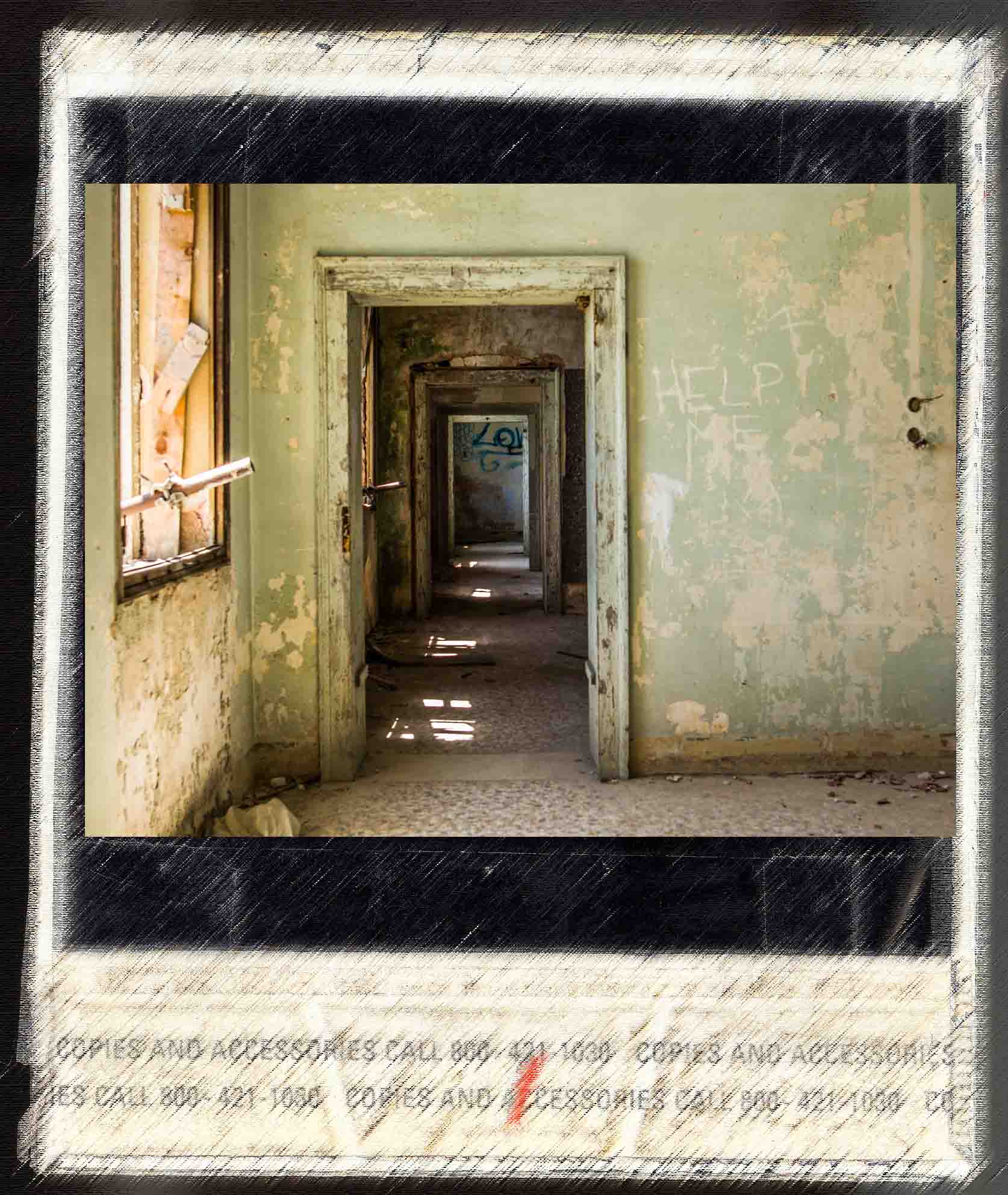

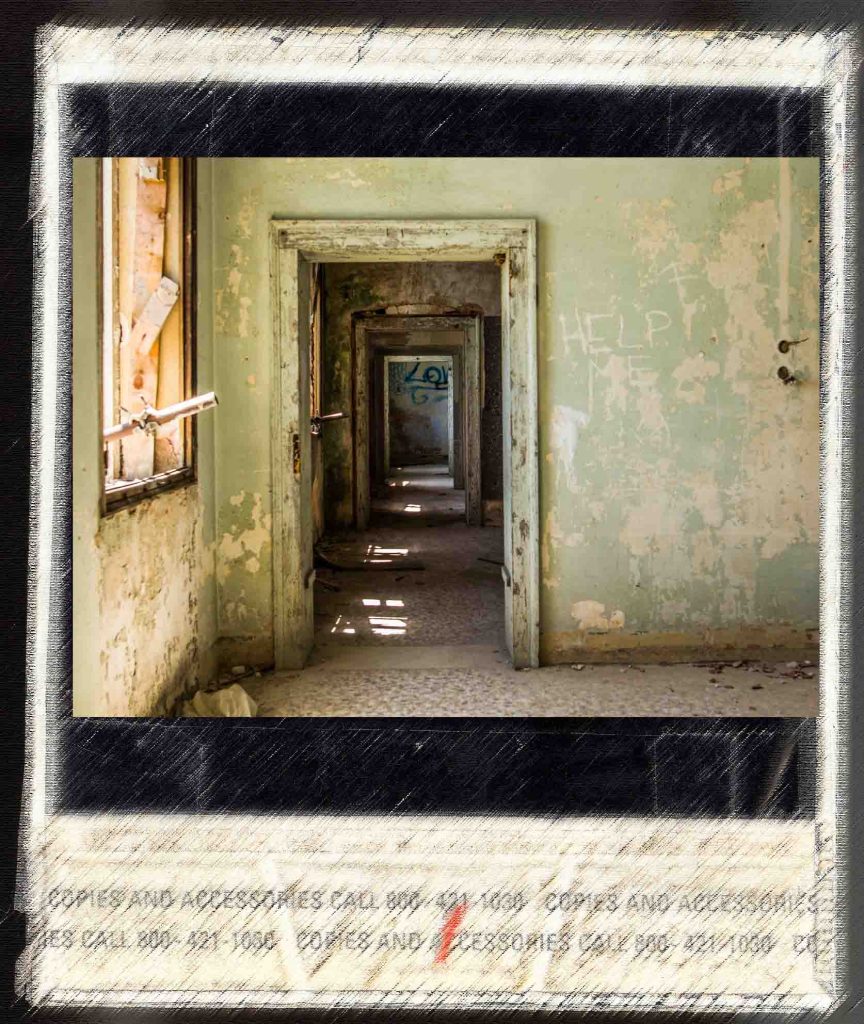

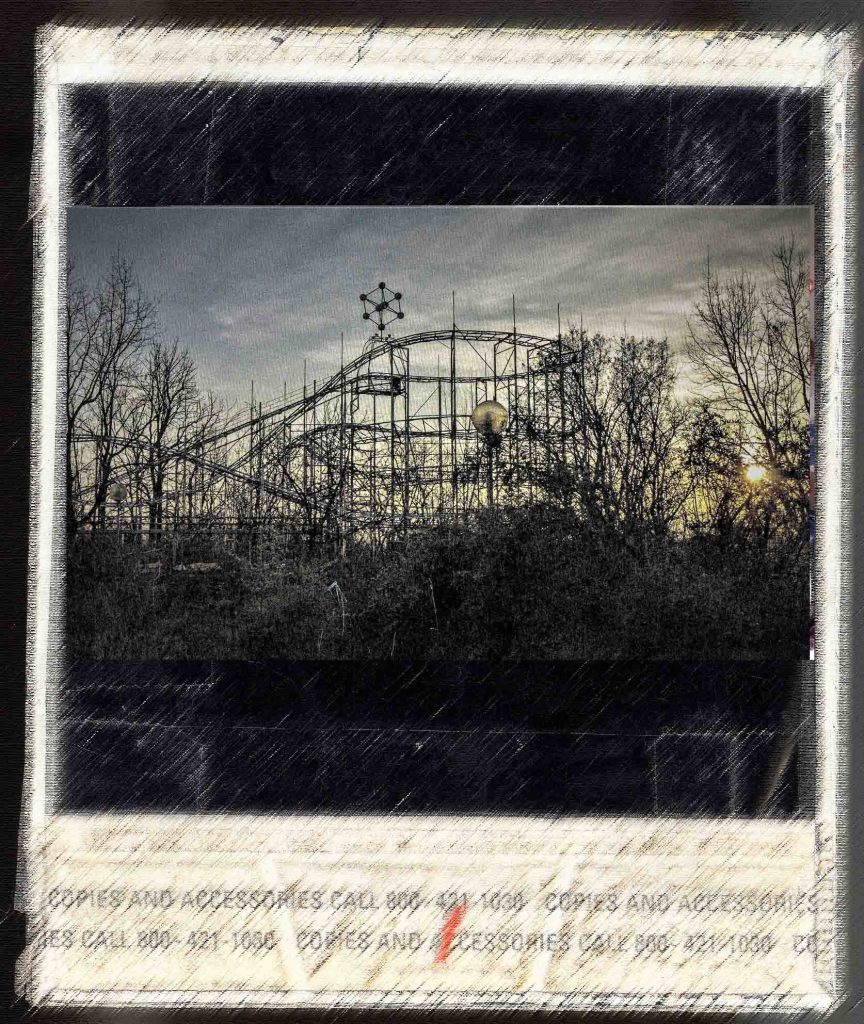

In bilico nell’attesa del tuo prossimo respiro cendo in profondità aggrappato alle vene che trasportano le scorie indurite del tempo, afferro le loro fragili strutture raggiungendo l’origine dell’eco che mi segue nella discesa. Toccato il fondo il passo inizia a procedere incerto e le vibrazionimi giungono chiare, di diversa natura. Seguono percorsi dissimili, schivando le macerie che ingombrano lo sguardo e obbligano al ricordo.

cendo in profondità aggrappato alle vene che trasportano le scorie indurite del tempo, afferro le loro fragili strutture raggiungendo l’origine dell’eco che mi segue nella discesa. Toccato il fondo il passo inizia a procedere incerto e le vibrazionimi giungono chiare, di diversa natura. Seguono percorsi dissimili, schivando le macerie che ingombrano lo sguardo e obbligano al ricordo.

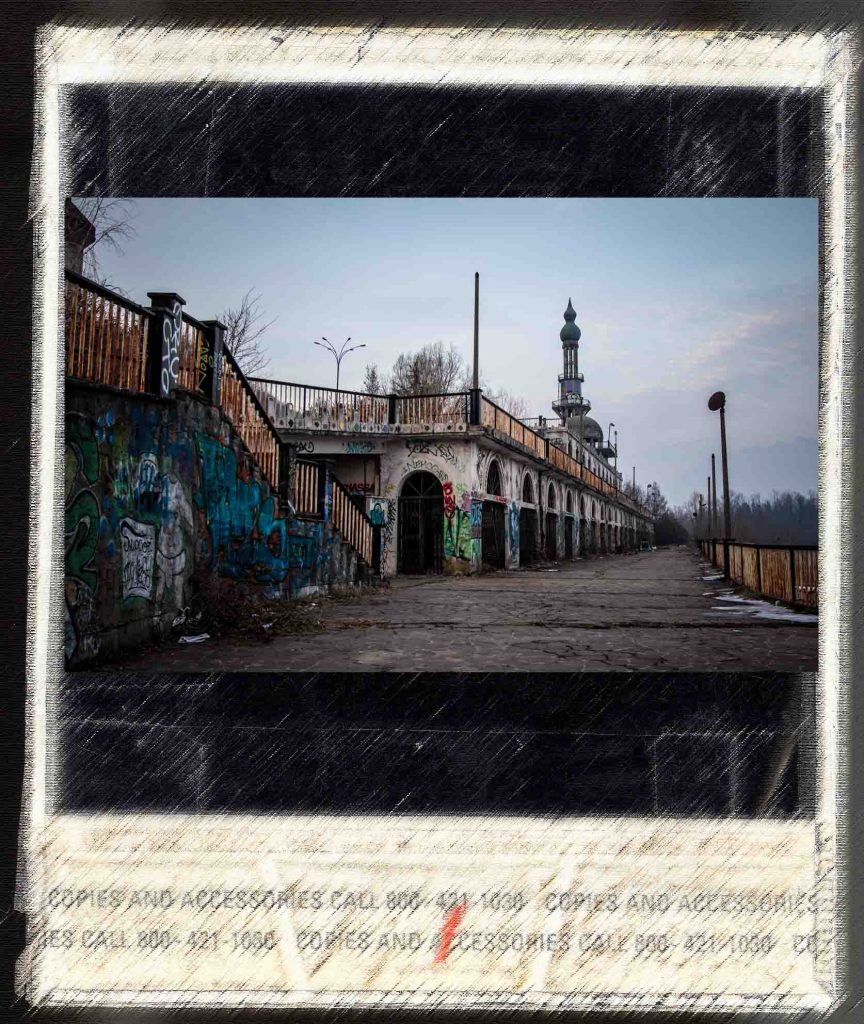

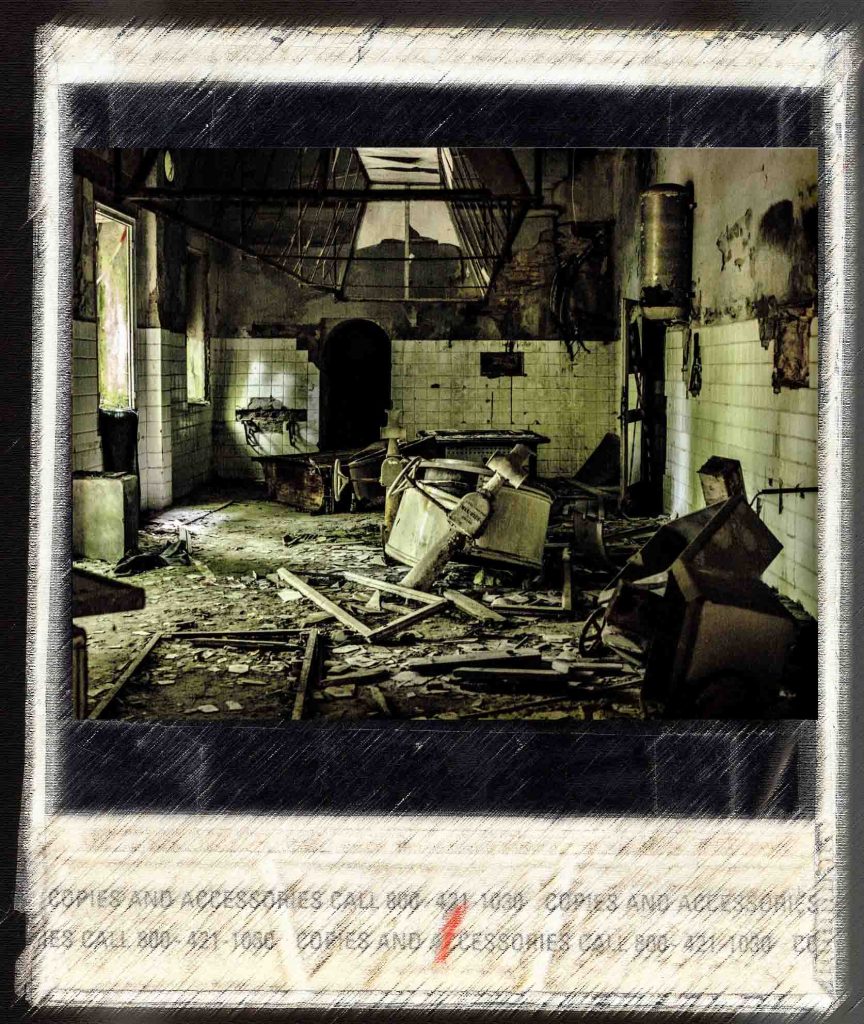

La vedo appoggiarsi con equilibrio incerto su quel che resta dell’antica preghiera, é una figura esile dalla voce flebile ma profonda e sta cantilenando una frase come stesse nuovamente pregando, inginocchiata sopra un irriconoscibile strumento un tempo sacro: Là dove davanti a noi appare una catena di avvenimenti, egli vede un’unica catastrofe, che ammassa incessantemente macerie su macerie e le scaraventa ai suoi piedi. Là dove davanti a noi appare una catena di avvenimenti, egli vede un’unica catastrofe, che ammassa incessantemente macerie su macerie e le scaraventa ai suoi piedi. Là dove davanti a noi appare una catena di avvenimenti, egli vede un’unica catastrofe, che ammassa incessantemente macerie su macerie e le scaraventa ai suoi piedi. L’Angelus Novus di Klee rivive nel suo lento salmodiare, ripete incessante la frase scritta da Walter Benjamin. Una preghiera, ultima, sussurrata tra le macerie del passato che lento scivola su queste macerie con rinnovata violenza distruttiva, verso un futuro dai contorni instabili, colorati di irrespirabile bianco vitale.

La vedo appoggiarsi con equilibrio incerto su quel che resta dell’antica preghiera, é una figura esile dalla voce flebile ma profonda e sta cantilenando una frase come stesse nuovamente pregando, inginocchiata sopra un irriconoscibile strumento un tempo sacro: Là dove davanti a noi appare una catena di avvenimenti, egli vede un’unica catastrofe, che ammassa incessantemente macerie su macerie e le scaraventa ai suoi piedi. Là dove davanti a noi appare una catena di avvenimenti, egli vede un’unica catastrofe, che ammassa incessantemente macerie su macerie e le scaraventa ai suoi piedi. Là dove davanti a noi appare una catena di avvenimenti, egli vede un’unica catastrofe, che ammassa incessantemente macerie su macerie e le scaraventa ai suoi piedi. L’Angelus Novus di Klee rivive nel suo lento salmodiare, ripete incessante la frase scritta da Walter Benjamin. Una preghiera, ultima, sussurrata tra le macerie del passato che lento scivola su queste macerie con rinnovata violenza distruttiva, verso un futuro dai contorni instabili, colorati di irrespirabile bianco vitale. La luce mi attrae, fatico a guardarla ma il vento che leggero penetra il cieco sguardo delle finestre divelte mi spinge a seguirla. Mi lascio alle spalle la solenne liturgia di morte scavalcando la linea d’ombra, il confine oltre il quale ciò che si vede é. Il respiro del giorno riempie i miei polmoni intasati dal tepore dell’afflizione, la vita sembra torni a dialogare con la natura e questo sperduto figlio. Sento il suo canto, ascolto la dolcezza della sua pronuncia mentre descrive il padiglione del sogno, lì nella città abbandonata, un luogo sempre illuminato dalla luna e dalla melodia che l’avvolge.

La luce mi attrae, fatico a guardarla ma il vento che leggero penetra il cieco sguardo delle finestre divelte mi spinge a seguirla. Mi lascio alle spalle la solenne liturgia di morte scavalcando la linea d’ombra, il confine oltre il quale ciò che si vede é. Il respiro del giorno riempie i miei polmoni intasati dal tepore dell’afflizione, la vita sembra torni a dialogare con la natura e questo sperduto figlio. Sento il suo canto, ascolto la dolcezza della sua pronuncia mentre descrive il padiglione del sogno, lì nella città abbandonata, un luogo sempre illuminato dalla luna e dalla melodia che l’avvolge.