di Mariasole Ariot

Quando chiudere la porta, quando aprirla, quando la porta è piena, quando la luce è incomprensione, quando la pelle è putrefatta, quando la luce è accesa, quando è scesa sulle cose …

di Mariasole Ariot

Quando chiudere la porta, quando aprirla, quando la porta è piena, quando la luce è incomprensione, quando la pelle è putrefatta, quando la luce è accesa, quando è scesa sulle cose …

Esce domani in libreria per l’editore Marcos y Marcos il nuovo lavoro di Franco Buffoni, Come un polittico che si apre, libro intervista con Marco Corsi per i settant’anni dell’autore. Ne diamo qui volentieri un’anticipazione. Buona lettura a tutti.

di Franco Buffoni

ULTIMI IRRIDUCIBILI IMPEGNI:

SUL VIVERE IN SOCIETÀ

Siamo tornati al clima di partenza, perché queste conversazioni si sono protratte nell’arco di un anno. Oggi il tempo è benigno, promette una discreta primavera, e vorrei parlare della tua attività di pensiero e di impegno nei confronti della società… prenderei le mosse da un titolo che sbirciando in metropolitana in questi giorni mi ha particolarmente colpito, su uno di quei giornali gratuiti che vengono diffusi ad ogni angolo: “Anche i gay possono adottare”. Ecco, vorrei riflettere con te sull’utilizzo di un termine ancora inquadrato come categoria estetica, invece che come realtà di un individuo, come suo modo di essere all’interno della società; un appellativo ancora lontano da un riconoscimento dei diritti naturali della persona. A partire dall’aggettivo “naturale”, vorrei chiederti della differenza tra “diritto naturale”, per certi versi sempre tirato per la coda dai conservatori, a dispetto di quel “diritto positivo” che si è affermato con l’illuminismo ma che ancora non si è imposto completamente. C’è questa frizione evidente, anche con le direttive ONU e le direttive europee. Che cosa vuol dire, per te, trovarsi ancora in Italia nell’evidenza di una situazione sociopolitica che si rispecchia in un titolo come “Anche i gay possono adottare”?

Quel titolo è certamente uno specchio dello stato anche della lingua italiana. Il fatto di dover ricorrere a un ex aggettivo della lingua inglese è sintomatico. Gli inglesi però metterebbero la s del plurale. Altrimenti parlano di gay community, che comprende tutte le categorie che noi tentiamo di rappresentare con la sigla Lgbt, a cui continuiamo ad aggiungere lettere. Adesso è Lgbtqi per comprendere anche Queer e Intersex. Peraltro, quando la sigla era solo di quattro lettere, personalmente preferivo Glbt per una questione metrica. Glbt è quadrisillabico, mentre Lgbt è un pentasillabico. Questa cosa la dissi in pubblico a un convegno di militanti e vidi attorno a me solo occhi sgranati: capii che non era il caso di insistere. Dobbiamo ricorrere ai termini inglesi perché non abbiamo le parole adatte, se non nella volgarità dei dialetti. (Omosessuale perlatro è un termine medico ottocentesco). E non abbiamo le parole perché non avevamo il reato, i nostri codici non contemplavano il crimine. Invece il mondo di lingua inglese aveva il reato e lo definiva, poi l’ha abolito, ma sono rimasti i termini per definire lo status. Noi non avevamo il reato, persino il codice Rocco non menziona l’omosessualità: si mandavano al confino gli omosessuali come disadattati o asociali. Tornando al tuo titolo, è evidente che l’espressione ad effetto “Anche i gay” strizza l’occhio a quella parte di pubblico che ritiene gli omosessuali altra cosa da sé. Così denunciando una non-accettazione intrinseca. In effetti oggi un giudice in Italia può solo valutare caso per caso. Quella invocata dal titolo sarebbe stata la stepchild adoption, che M5s non volle far passare, sulla pelle di sei milioni di italiani e delle loro famiglie, per mettere in difficoltà il Pd.

Già, il canguro…

Non riesco ad esclamare: Right or wrong my country! Che poi un giudice illuminato a Trento emetta una sentenza a favore, vuol dire soltanto che la società civile è più matura del legislatore, che il potere giudiziario è più avanzato rispetto al legislativo. Quanto alla riflessione generale che la tua domanda presuppone, ebbene, mi illusi negli anni settanta e primi ottanta che le cose si stessero finalmente muovendo: divorzio, aborto, cambiamento di sesso, legge Basaglia…

Poi che cosa accadde?

Accadde che la revisione craxiana del concordato nel 1984 portò al subdolo imbroglio dell’ottopermille, che arricchì enormemente la Cei. Abolendo l’assegno statale di congrua ai sacerdoti, sparirono i preti del dissenso: la loro sopravvivenza ormai dipendeva direttamente dalla Cei, che poteva affamarli come e quando voleva. Cl e Opus dei si infiltrarono nei centri di potere e i diritti civili in Italia restarono al palo.

Con la seconda metà degli anni Ottanta l’Aids…

Paralizzò tutto, anche sul piano del costume, ma fece sorgere una solidarietà nuova tra appestati e reietti: un senso di comunità; poi ebbe inizio il ventennio del Menzogna, quello secondo il quale Eluana poteva ancora partorire. La nostra timida ripresa è dovuta all’Europa: grazie ai danesi, agli olandesi, ai belgi e via via a tutti gli altri: noi come sempre fanalino di coda. Il nostro ritardo e la parzialità della legge approvata nel 2016 dimostrano una grave arretratezza, implicita per altro nella prima parte della tua domanda, con la menzione di diritto naturale e diritto positivo…

Vogliamo parlarne brevemente?

La teoria del diritto naturale, o giusnaturalismo – alla quale i clerico-fascisti ancora oggi si rifanno – postula l’esistenza di una serie di princìpi eterni e immutabili, inscritti nella natura umana, cui si darebbe il nome di diritto naturale. Il diritto positivo – cioè il diritto effettivamente vigente – non sarebbe altro che la traduzione in norme di quei principi. Per le confessioni religiose ovviamente si tratta dei princìpi dettati dai loro testi sacri. Per gli studiosi laici ottocenteschi i princìpi furono quelli di giustizia e di equità, oppure concezioni quali il “popolo” e lo “stato”. Non essendoci accordo sui princìpi – a meno che essi non siano imposti da un potere autoritario – il fondamento stesso della teoria del diritto naturale venne considerato obsoleto già alla fine dell’Ottocento, quando cominciò ad affermarsi il positivismo giuridico o giuspositivismo che, contrapponendosi al giusnaturalismo, asserisce che il diritto è solo ed esclusivamente diritto positivo, e non può esservi spazio per alcun diritto naturale trascendente il diritto positivo. La filosofia del diritto si sposta così dal campo del trascendente a quello dell’immanente, dal dominio della natura a quello della cultura. Sono in tal modo poste le basi per il successivo e fondamentale passaggio che nel secondo Novecento porterà al costruttivismo relativistico giuridico. Quindi il ricorso alle categorie del diritto naturale nel secolo XXI per contrastare unioni omoaffetive e GPA non ha alcun fondamento scientifico. E’ antistorico, patetico.

Per rimanere su un terreno linguistico, quando parlo con persone della tua generazione, a dispetto del confronto che posso avere con i coetanei o con quarantenni che non provengono da territori accademici e di ricerca… ecco, tu prima hai fatto ricorso a un termine come fascista, connotandolo. Quanto si è dimenticato, quanta parte di memoria è andata persa con l’evoluzione dei costumi e dei comportamenti? Insomma, che cosa è accaduto? C’è stata davvero una rivoluzione socio-politica? E il Welfare? Se un tempo il costume condizionava il pensiero politico, quanta memoria bisogna recuperare per uscire da una condizione così disarmata e ondivaga che non riesce a produrre niente di concreto a livello sociale, politico e economico?

Vorrei risponderti sempre sulla base degli studi che ho compiuto. Solitamente chi scrive nel campo della memorialistica omosessuale è qualcuno che ha studiato, che ha potuto riflettere su sé stesso: un intellettuale, scrittore poeta filosofo. Un individuo, portato all’individualismo. Il popolo, nella sua saggezza, ha sempre risolto questi problemi a modo suo. E pure la chiesa cattolica. La soluzione della chiesa era una bella veste nera che tutto ricopriva, dal collo fino ai piedi, e poteva diventare anche rossa o persino bianca… Mentre il popolo si era inventato le categorie dei femminielli, delle checche… trovando un ruolo per queste persone, proprio come lo trovava la chiesa. Perché nelle nostre famiglie contadine, il figlio più sensibile, più intelligente, più delicato di salute, quello meno adatto a produrre figli e arare i campi, andava in seminario. Poi va beh, se ci scappava qualche chierichetto ogni tanto, si chiudeva un occhio. L’attenzione ecclesiastica per i pre-adolescenti c’è sempre stata. Che cosa credi che accada – da sempre – nelle scuole coraniche? La differenza è che oggi nel mondo occidentale la si denuncia definendola pedofilia: è il tramonto di un’epoca e di una civiltà culturale.

Dicevi dell’intellettuale…

C’era una élite intellettuale che talvolta lasciava qualche testimonianza. Non tutti, certamente. Gadda per esempio, distrusse ogni traccia delle sue memorie; resta una lettera di Montale del 21 novembre 1946 indirizzata al critico Silvio Guarnieri: “Carissimo Silvio, qui le cose non vanno bene, ora i giornali escono a due pagine perché manca la corrente per le industrie, cartiere comprese; e così anche la collaborazione al «Corriere» (unico mio reddito) sarà molto ridotta. (…) Landolfi è sempre a Pico ed è meglio per lui che stia là. Il «Mondo» è morto. Carlemilio è a Venezia con alcuni pennerasti (si impaluda sempre più) e degli altri meglio non parlare… Tuo Eusebio”. Il sommo poeta s’inventa un dispregiativo per gli amici omosessuali dell’omosessuale Gadda, storpiando il nome di Sandro Penna.

Toglie il fiato…

Poi c’era il popolo che aveva le sue soluzioni, mentre i codici ignoravano il problema. Questa secolare tradizione è stata messa in discussione da istanze giunte dal mondo anglosassone e nord-europeo. Sappiamo bene con quanta ostilità da parte della chiesa cattolica e delle destre. Attraverso la musica leggera e il cinema nuovi modelli sono penetrati nel tessuto sociale più semplice e popolare. E il costume è mutato. Ricordo che in una circostanza pubblica, quando uscì Zamel nel 2009, avevo fatto un lineare excursus citando i vari pionieri della emancipazione omosessuale, fino all’Associazione americana di psichiatria che il 17 maggio 1990 ottenne la cancellazione dell’omosessualità dall’elenco delle patologie da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: da qui la festa del 17 maggio ormai celebrata in tutti i paesi civili. Ebbene, alla fine, bonariamente, un ascoltatore intelligente osservò: “Dal suo discorso sembrerebbe che da Stonewall nel 1969 si sia passati al manifesto del Gay Liberation Front e poi al 17 maggio come per una lineare evoluzione. E che le legislazioni nei vari paesi ne abbiano preso atto derubricando il reato di omosessualità tra adulti consenzienti. Fino al riconoscimento delle unioni civili e poi del matrimonio egualitario. Però se pensiamo alla fascia medio-bassa della popolazione, che è la più numerosa, forse più dei documenti da lei citati hanno giocato un ruolo fondamentale le canzoncine di Raffaella Carrà”. Credo che il gentile interlocutore avesse ragione. Forse oggi citerebbe Maria De Filippi che apre al tronista gay… In effetti le canzoncine della Carrà permisero un’espressione di gaiezza totale agli zii operai d’Italia. Come oggi Maria De Filippi entra nelle case degli ex-contadini e dei piccolo borghesi mostrando che domani il figlio timido potrà salire su quel trono e scegliersi un fidanzato. Sui grandi numeri inevitabilmente Elton John e la Carrà sono imbattibili. E noi intellettuali con le nostre rivendicazioni di diritti costituiamo un’astrazione. Ci vogliamo anche noi, certo, ma è evidente che nella società italiana prima è venuta Raffaella Carrà con la sua subliminale operazione, e solo molto più tardi la (parziale) acquisizione legislativa. In pratica si doveva riconoscere qualcosa che nella concezione giuridica italiana non era mai stata sancita come reato. Che semplicemente non esisteva.

[Da oggi, presento anche su NI dei pezzi mensili pensati in origine per il sito alfabeta2 e per la rubrica Interférences: interventi di taglio e tema variabilissimi, ma accomunati da interazioni (anche inattuali) con fenomeni francofoni e francesi di società, arti e scritture.]

a cura di Andrea Inglese

A. I. – Sei direttore da 24 anni di una rivista intitolata L’Atelier du roman, nata a Parigi all’inizio degli anni Novanta e che, da allora, non ha smesso d’interrogare, difendere, esplorare le ragioni della scrittura romanzesca al di là di ogni frontiera storica e geografica.

Nota

Nota

di

Kareen De Martin Pinter

Leggere questo ritratto di Karen Blixen (1885-1962) è seguirne le tracce disseminate nella società danese di fine XIX secolo, entrare in una famiglia borghese, la sua, chiusa in se stessa, religiosa, protestante, luterana, che ha tentato in tutti i modi di soffocarla avendo in testa un’unica cosa: la morale.

Nata in un mondo per cui le donne erano né più né meno che graziosi vasi di fiori a cui bisognava insegnare le buone maniere, il canto, il disegno, il cucito e la musica solo per assicurare loro un matrimonio migliore, la piccola Karen Christentze Dinsen, affettuosamente soprannominata dal padre Tanne, riceve intorno alla culla la visita di sette fate, come in una fiaba, ognuna desiderosa di donare una qualità. La prima fata si chiama Nietzsche, ha appena pubblicato un’opera importante e la mette in guardia dalle ideologie che tenteranno di piegarla al conformismo. “La morale cristiana, il peccato, tutte menzogne. Solo il tuo destino conta!”, l’ammonisce.

La seconda fata, un leone, le dona l’occasione di incontrarlo e di poterlo ammirare. La terza, Shahrazad, le fa dono dell’arte di raccontare storie che possano salvarle la vita.

La quarta, il diavolo, chinandosi sulla culla della piccola Tanne le promette di tornare ancora, durante la sua esistenza, per metterle i bastoni tra le ruote finché lei non gli cederà la sua anima in cambio del bene più prezioso.

La quinta fata, Shakespeare, le regala il potere dell’immaginazione, perché la verità è nell’illusione, nel sogno, nel meraviglioso.

La sesta fata, un re africano, le offre l’adorazione per il sole.

La settima è una cicogna che non avrà il tempo di parlare perché il padre di Tanne interrompe la compagnia chiedendo di lasciare tranquilla la sua bambina. La preferita.

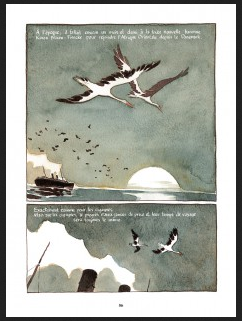

Il montaggio dell’opera è vicina al cinema e la tecnica dell’acquarello scelta da Terkel Risbjerg lascia spazio al surreale, a sfumature dolci.

Quando Karen Blixen è costretta a lasciare il Kenya (non prima di aver assicurato la terra ai suoi Masai) e a tornare in famiglia, c’è da chiedersi quale futuro abbia in serbo il destino per questa donna divorziata, ammalata di sifilide, contratta dal marito, e con il fallimento finanziario della piantagione di caffè sulle spalle.

“Morire non è una soluzione” le sussurrerà la vecchia madre echeggiando il suicidio del padre di Karen quando lei aveva dieci anni. Quel padre che le aveva insegnato ad amare l’avventura, la natura e il canto degli uccelli. Sarà il diavolo allora ad intervenire, ancora una volta, dopo aver fatto morire il padre e schiantare l’aereo del suo vero grande amore ai tempi dell’Africa. Le promette il potere di trasformare in opera tutta la sua vita, in cambio della sua anima. L’ anima, ormai, cosa vuoi che sia, le mordicchia all’orecchio come quando era nella culla. Tanne, ripiegata nello studio del padre, accetta.

Nessun editore danese fa caso a lei, anzi, al suo pseudonimo maschile, Isak Dinesen, dal nome del padre. Ma gli Stati Uniti accolgono a braccia aperte i suoi racconti. Un successo. E allora Karen Blixen riprende a viaggiare, col suo vero nome, inizia a raccontare altre storie, la sua vita, e a trovare un senso in tutto ciò che scrive. E a proteggere gli uccelli.

“Imparerà il nome degli uccelli, per prima cosa” dice il padre spingendo le sette fate fuori dalla camera della bambina e poco prima che la moglie piombi nella camera: “Imparerà a riconoscere i loro canti, per poter poi sentire il suo.”

La madre di Tanne lo rimprovera, entrando: “Ti avevo detto di sorvegliarla. (…) Ha soprattutto bisogno di calma e pace. Lasciala tranquilla adesso, deve dormire.”

E, come il volo delle cicogne durante il lungo viaggio della Blixen verso la sua Africa, sembra che il padre abbia davvero vegliato su tutta la vita di Tanne facendole trovare quel bene prezioso che è la sua voce in mezzo al coro dell’universo.

TITOLO: La Lionne, un portrait de Karen Blixen

AUTRICE: Anne-Caroline Pandolfo

ILLUSTRATORE: Terkel Risbjerg

Ed. Sarbacane (France)

di Gianni Biondillo

Mai Jia, Il fatale talento del signor Rong, Marsilio editori, 2016, 412 pagine, traduzione di Fabio Zucchella

Rong Jinzhen è stato il più geniale crittografo cinese del secolo scorso. Ma questo lo scopriremo solo a metà della lettura di Il fatale talento del signor Rong. Prima di giungere a questo punto l’autore, che è anch’esso personaggio del romanzo, decide di cercare nel passato le ragioni del suo genio. Rong Jinzhen era destinato a diventare quello che è diventato. Perché aveva una antica ava capace di interpretare i sogni e un nonno professore all’università. Una dinastia di menti aperte e curiose. Una famiglia dalla testa grossa, in tutti i sensi. Rong Jinzhen ha avuto un’infanzia complicata, abbandonato dalla madre, cresciuto da un vecchio tutore inglese che lo ha educato leggendogli la bibbia e gli ha lasciato sul letto di morte un incarico gravoso, che diverrà stimolo involontario della sua intelligenza matematica. Ancora adolescente, fragile e geniale entrerà in contatto con un matematico ebreo che riconoscerà il suo talento prodigioso. Fino all’incontro con i servizi segreti.

L’autore riesce a comporre una storia che avvince e allo stesso tempo non rispetta alcuna stanca regola delle spy stories all’occidentale. Sembra, quello raccontato in questo romanzo, il reportage di un giornalista curioso, di uno scrittore che nella vita vera ha lavorato per anni come crittografo e che quindi conosce un mondo fatto di muri invalicabili, di porte chiuse, di misteri da tenere segreti. Al punto che si dubita se Rong Jinzhen sia vissuto per davvero o sia solo il sogno di un crittografo diventato scrittore.

Mai Jia evita orientalismi inutili. Racconta la Cina da cinese, nel secolo di Mao, della seconda guerra mondiale, dell’invasione giapponese, della rivoluzione culturale. Il tutto visto nel chiuso della testa di un genio fragile, ai limiti dell’autismo. Ai limiti della follia.

di Andrea Inglese

Io la prima cosa che vorrei fare

la prossima cosa che vorrei fare in tutta la mia vita

è la canzone non scrivere una canzone

dopo alla fine di tutto saprò anche scriverla

ma per la canzone bisogna innanzitutto farla

di Enrico Palandri

Io e mia sorella Olga siamo stati bambini insieme e siamo finiti in ambienti sociali molto diversi. Quand’era piccola le facevo fare il portiere di calcio o il traditore russo di una guerra napoleonica. Ci sposavamo, morivamo eroicamente su qualche campo di battaglia, ci imbarcavamo in velieri costruiti con un pigiama e una scopa, impiantati su una piramide di cuscini, attraversando insieme oceani in tempesta per lasciarci alla fine, in lacrimosi addii, lungo le banchine di porti atlantici. Ascoltavamo insieme i toni di voce dei nostri genitori, le loro urla, le loro riappacificazioni, avvertivamo le variazioni dei loro umori uniti nello stesso sentire. Ci legavamo con nodi complicatissimi. Ci infliggevamo punizioni crudeli ma alla fine ci concedevamo il perdono, perché era così che tutti i giochi finivano, nella liberazione dai ruoli che ci eravamo attribuiti.

Io e mia sorella Olga siamo stati bambini insieme e siamo finiti in ambienti sociali molto diversi. Quand’era piccola le facevo fare il portiere di calcio o il traditore russo di una guerra napoleonica. Ci sposavamo, morivamo eroicamente su qualche campo di battaglia, ci imbarcavamo in velieri costruiti con un pigiama e una scopa, impiantati su una piramide di cuscini, attraversando insieme oceani in tempesta per lasciarci alla fine, in lacrimosi addii, lungo le banchine di porti atlantici. Ascoltavamo insieme i toni di voce dei nostri genitori, le loro urla, le loro riappacificazioni, avvertivamo le variazioni dei loro umori uniti nello stesso sentire. Ci legavamo con nodi complicatissimi. Ci infliggevamo punizioni crudeli ma alla fine ci concedevamo il perdono, perché era così che tutti i giochi finivano, nella liberazione dai ruoli che ci eravamo attribuiti.

Poi i miei amici hanno iniziato a desiderare Olga. “C’è tua sorella?” chiedevano prima di accettare un invito a casa a giocare con me, e così certe sue amiche, che passavano da lei per arrivare a me. Nuove intenzioni nella pubertà tracciavano un confine tra l’affettività giocosa dell’infanzia e le imboscate del desiderio sessuale. Abbiamo iniziato a evitarci, la parentela è diventata melensa, uno sciroppo denso di ambiguità. Dalla straordinaria intimità dell’infanzia ci siamo ritrovati quasi estranei, spesso infastiditi l’uno dall’altra.

La prossimità dell’età prepuberale è restata però con noi, clandestina, un nocciolo per cui ancora oggi dire “mia sorella Olga” implica una primitiva complicità. Animale, un rumore nel bosco. Ci avvertiamo nei toni di voce e nei movimenti più che da quello che diciamo, anzi, ci sentiamo autorizzati da questa sensibilità a ignorare cosa pensa davvero l’altro, convinti di saperne di più, come quando ci affrontavamo da ragazzi e arrivavamo subito al conflitto, che era sempre emotivo.

. . .

Era in questo modo che mia sorella Olga era diventata una sensitiva di umani, capace di avvertire l’arrivo di una tempesta tra i nostri genitori come un animale che si aggira per la campagna in cerca di un tronco cavo sotto cui aspettare che passi il temporale. Dopo anni di vicinanza emotiva a loro due, si era affacciata al mondo con un’allenatissima intelligenza emotiva. Si era trasformata in una rabdomante dei sentimenti, sapeva leggere le sorgenti e i corsi d’acqua sotterranei dell’anima e dei sensi come nessun altro: “Lui è gay ma non lo sa;” oppure: “Lei deve trovare qualcuno che l’insulti, il marito invece la tratta come una crocerossina…” Le scappavano frasi così perché il mondo era per lei umanità, conosceva la natura degli individui come altri conoscono la montagna, il mare o la musica. Era questo che attraeva tanti intorno a lei. Quando l’ascoltavo mi chiedevo come facesse a conoscere così bene persone che aveva appena incontrato: a lei è sempre bastato guardare gli umani per capire sotto la superficie delle convenzioni sociali il conflitto che avevano con se stessi, le tracce della violenza psicologica, un genitore manesco, il genere sessuale, la vera età diognuno. Era stata questa la formazione della sua infanzia e ne era diventata maestra.

. . .

NdR: qui si può trovare la recensione di Marco Belpoliti su L’Espresso a “L’inventore di se stesso” di Enrico Palandri (Bompiani, 2017), dal quale sono tratti i due brevi passi

UNA COME LEI

incontri e pratiche di poesia

Biblioteca Italiana delle Donne

Da gennaio a giugno 2018 per 6 martedì.

Una come lei è il titolo di una poesia di Anne Sexton.

La poeta unì l’urgenza di comunicare all’esigenza di nominare un problema taciuto: la condizione naturale e innaturale di una soggettività femminile che cercava spazio e parola all’interno della società, in cui pubblico e privato erano inconciliabili, e si era quello che si sarebbe dovute essere.

L’idea di Anna Franceschini e Roberta Sireno, curatrici della rassegna assieme alla Biblioteca Italiana delle Donne è quella di creare questo spazio da costruire nel tempo: un luogo raccolto, esclusivo ed inclusivo, che contenga riflessioni nate da incontri e avvicinamenti sulla poesia e sul fare poesia. Si tratta di un percorso che avrà inizio il 23 gennaio 2018 e terminerà il 19 giugno: un arco di sei mesi con appuntamenti a cadenza mensile per fare il punto sulla scrittura in maniera creativa, attraverso il confronto con autrici che hanno reso salde ed efficaci le proprie parole.

Crediamo che la parola si alimenti nel confronto, l’affermazione e la conferma altra da noi fa diventare parola la parola detta. Sembra un gioco, ma sappiamo di essere quando troviamo le parole per definirci. Creazione e confronto sono le basi, la partenza di questo tempo dedicato a stare insieme all’interno di un contesto intimo in cui spogliarsi dalle formalità e ridurre le distanze, unendo l’essere autrice con l’essere donna e cosa significhi esserlo, se vale ancora questa differenziazione e, infine, se è necessario affermarla.

Ai laboratori seguirà un momento pubblico, destinato a tutti le/gli interessat*, durante il quale sarà presentato il lavoro editoriale e di scrittura: un momento per dare visibilità e rilievo a donne che si affermano prendendo parola e spazio, raccontando le proprie capacità e le proprie opere.

Per questa prima occasione sono state invitate: Anna Maria Farabbi, SARTORIA UTOPIA

con Manuela Dago e Francesca Genti, Cristina Alziati, Chiara Di Monte e Chiara Calderone, Nadia Agustoni, Francesca Matteoni. Un insieme differente di voci, pratiche e percorsi che esprime la complessità e la ricchezza della poesia.

UNA COME LEI incontri e pratiche di poesia è un progetto a cura di Anna Franceschini e Roberta Sireno con Biblioteca Italiana delle Donne di Bologna/Centro delle Donne Città di Bologna.

Grazie alla collaborazione con la Libreria delle Donne di Bologna durante gli incontri sarà possibile acquistare i libri della poete.

Grazie a Antica Casa Zucchini B&B alcune poete invitate saranno ospitate nelle meravigliose stanze di questa dimora storica nel centro storico di Bologna con vocazione letteraria. http://www.anticacasazucchini.i

………

Il Centro di documentazione, ricerca e iniziativa delle donne di Bologna nasce da un progetto dell’Associazione Orlando che lo gestisce in convenzione con il Comune di Bologna dal 1982. Il Centro si occupa di promuovere pensiero e protagonismo femminile nella società e sostiene il diffondersi di politiche e iniziative attente alle relazioni e alle differenze di genere. Parte integrale del Centro fin dalle origini è la Biblioteca Italiana delle Donne, a oggi la più importante biblioteca in Italia specializzata in cultura femminile, studi di genere e femminismo e l’Archivio di Storia delle Donne, aperto nel 2007 che contiene carte, documenti sonori, immagini relativi alla storia del Centro delle donne di Bologna e, più in generale, alla storia di gruppi, organizzazioni del femminismo italiano e internazionale.

La Biblioteca Italiana delle Donne è una biblioteca collegata all’Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna.

Biblioteca Italiana delle Donne di Bologna

Via del Piombo, 5 | 40125 Bologna

tel +39 051 4299 411 | bibliotecadelledonne@women.it

www.bibliotecadelledonne.it | www.facebook.com/centrodonne/

CALENDARIO

da gennaio a giugno 2018 per 6 martedì

ore 18 laboratorio e ore 19 incontro pubblico

I posti disponibili per il laboratorio sono terminati

info bibliotecadelledonne@women.it

INGRESSO LIBERO

23 gennaio 2018

Anna Maria Farabbi

Anna Maria Farabbi è poeta, narratrice, saggista e traduttrice. Tra le sue ultime pubblicazioni ricordiamo: per la poesia La casa degli scemi, Lietocolle, 2017; Dentro la O, Kammer edizioni, 2016; Abse, Il ponte del sale, 2013; per la narrativa leièmaria, Lietocolle, 2013; per la narrativa ragazzi Caro diario azzurro, Kaba edizioni 2013; per il teatro la morte dice in dialetto, Rossopietra, 2013. Per la saggistica: Louise Michel, è che il potere è maledetto e per questo io sono anarchica, Il ponte editore 2017, Perugia, da Unicopli nel 2014; per la poesia per ragazzi Talamimamma, Terra d’ulivi. Nel 2015, per Terra d’Ulivi ha curato l’opera postuma di Claudia Ruggeri, Uovo in versi e, ugualmente postuma, Erotica di Maria Grazia Lenisa per Lietocolle. Dirige la collana Signature per Terra d’Ulivi e la collana Una via altra di pane, tavola, vino e molto silenzio per Lietocolle.

27 febbraio 2018

SARTORIA UTOPIA

con Manuela Dago e Francesca Genti

Sartoria Utopia è una capanna editrice che progetta, stampa e cuce libri di poesia dei più interessanti autori della scena poetica contemporanea italiana e si occupa della promozione e della diffusione di opere d’arte e letteratura sostenendo progetti artistici, culturali e formativi legati al mondo del libro.

Il progetto nasce a Milano nel gennaio 2012 dalle menti e dalle mani di Manuela Dago e Francesca Genti – amiche, poete e artiste – e dal desiderio di affidare i loro testi a libri-oggetto che rispecchino l’attitudine e la poetica delle due autrici.

Da subito si manifesta il desiderio di accogliere in questa esperienza altri autori da loro amati e riversare sui loro lavori la stessa attenzione che Francesca e Manuela prestano ai propri.

E così, per gioco e per magia, prende corpo il piccolo catalogo di Sartoria Utopia.

Ogni libro è pensato in una forma che sia il più vicino possibile ai testi che custodisce, cucito e serigrafato a mano o decorato da collage che ne fanno un pezzo unico. Le copertine si ispirano ai contenuti cercandone un equivalente cromatico che possa colpire l’occhio e innescare una reazione emotiva, fattore che, secondo Francesca e Manuela, è fondamentale nel testo poetico e nell’arte.

Segno distintivo di Sartoria Utopia è la vivacità: intellettuale e esistenziale, elemento essenziale che Francesca e Manuela cercano di portare dal loro quotidiano nella scrittura e nell’arte e viceversa, in una sorta di ludica osmosi. Sartoria Utopia infatti è un progetto che non vuole rimanere relegato all’ambiente puramente letterario o degli addetti ai lavori, ma tracimare usando la poesia, la carta, il colore, i pennarelli, gli acrilici, le matite e il filo di lino: cosa c’è di più utopico di questo? Il loro motto non a caso recita non esiste che non esiste.

www.sartoriautopia.it | https://www.facebook.com/SartoriaUtopia

Francesca Genti è nata a Torino il 27 giugno 1975, vive a Milano. Ha pubblicato i libri di poesia Bimba Urbana (Premio Delfini, Mazzoli, 2001), Il vero amore non ha le nocciole (Meridiano Zero, 2004), Poesie d’amore per ragazze kamikaze (Purple Press, 2009; Sartoria Utopia, 2015), L’arancione mi ha salvato dalla malinconia (Sartoria Utopia, 2014) e Il mio bambino mi ha detto (Sartoria Utopia, 2016, con illustrazioni di Manuela Dago).

Come narratrice ha scritto i racconti Il cuore delle stelle (Coniglio Editore, 2007) e il romanzo La Febbre (Castelvecchi, 2011). Con la casa editrice quintadicopertina ha partecipato al progetto “Abbonamento all’autore”. Suoi testi sia in prosa che in poesia sono apparsi in varie antologie e riviste tra cui «Nuovi Argomenti», «alfabeta2», «Lo Straniero» e su alcuni lit-blog come «Nazione Indiana», «La poesia e lo spirito», «La dimora del tempo sospeso» e «Poetarum silva». Con Manuela Dago ha fondato Sartoria Utopia, capanna editrice di libri di poesia cuciti a mano.

Manuela Dago è nata in Friuli nel 1978 e inizia a scrivere poesia dall’età di 12 anni. Da grande si trasferisce a Milano dove conosce Francesca Genti con la quale nel 2012 fonda Sartoria Utopia, piccola casa editrice di libri fatti a mano. Oggi vive a Bologna, è mamma e sarta utopica. Ha pubblicato le plaquette Un mare piccolo (Cormons, Culturaglobale, 2012) e Altre forme di vita (Milano, Sartoria Utopia, 2012). Ha illustrato il libro per bambini Il mio bambino mi ha detto (testo poetico di F. Genti; Milano, Sartoria Utopia, 2016).

Poesie che non mi stavano da nessuna parte (Sartoria Utopia, 2017) è il suo primo libro di poesie.

20 marzo 2018

Cristina Alziati

Cristina Alziati è nata a Milano nel 1963 e ha studiato filosofia. Vive in Toscana e lavora come traduttrice. Autrice di poesia, il suo esordio risale al 1992, anno in cui pubblica in antologia una silloge di versi accompagnata da una convinta presentazione di Franco Fortini; la silloge confluirà nella raccolta poetica A compimento (Manni, 2005; Premio Pasolini – Opera prima 2006). Edita da Marcos y Marcos nel 2011, la sua più recente raccolta Come non piangenti ha vinto il Premio di Poesia Marazza, il Premio Letterario Pozzale Luigi Russo (2012) e il premio Stephen Dedalus -pordenonelegge (2013). Suoi versi successivi compaiono nella rivista «Lo Straniero» (n. 161, novembre 2013).

17 aprile

Chiara Di Monte Chiara Calderone

Chiara Calderone nasce a Marineo nel 1990 e studia lettere ed italianistica formandosi tra Palermo e Bologna. E’ interprete di Lingua dei Segni Italiana e attualmente svolge un dottorato in linguistica all’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Chiara Di Monte nasce a Cremona, e si forma tra Milano e Venezia, conseguendo nel 2014 il titolo di interprete di Lingua dei Segni Italiana presso l’Università Ca’ Foscari. Si avvicina alla poesia, seguendo la traccia di poete Sorde del calibro di Rosaria Giuranna, e si esibisce spesso all’interno di festival poetici e culturali, come nel 2012 durante la Giornata Mondiale dei Sordi a Roma. Da sempre sensibile a tematiche etiche e sociali (nel 2008 passa tre mesi in Nigeria come educatrice di bambini sordi all’interno dell’International Model School for the Deaf), è molto apprezzata per le sue performances con cui promuove un forte impegno civico e una sempre più consapevole identità Sorda.

22 maggio

Nadia Agustoni

Nadia Agustoni (1964) scrive poesie e saggi. Suoi testi sono apparsi su riviste, antologie, lit-blog. Del 2017 sono I Necrologi, del 2016 è Racconto Aragno, del 2015 Lettere della fine Vidya e la silloge [Mittente sconosciuto] Isola Edizioni; del 2013 è il libro-poemetto Il mondo nelle cose (LietoColle). Una silloge di testi poetici è nell’almanacco di poesia Quadernario (LietoColle 2013). Nel 2011 sono usciti Il peso di pianura ancora per LietoColle, Il giorno era luce, per i tipi del Pulcinoelefante, e la plaquette Le parole non salvano le parole, per i libri d’arte di Seregn de la memoria. Del 2009 la raccolta Taccuino nero (Le voci della luna). Altri suoi libri di poesie, usciti per Gazebo, sono: Il libro degli haiku bianchi (2007), Dettato sulla geometria degli spazi (2006), Quaderno di San Francisco (2004), Poesia di corpi e di parole (2002), Icara o dell’aria (1998), Miss blues e altre poesie (1995), Grammatica tempo (1994). Vive a Bergamo.

19 giugno

Francesca Matteoni

Francesca Matteoni (1975) cura laboratori di poesia e fiabe per varie fasce d’età, insegna storia delle religioni e della magia presso alcune università americane di Firenze, conduce laboratori intuitivi sui tarocchi. Ha pubblicato questi libri di poesia: Artico (Crocetti 2005), Higgiugiuk la lappone nel X Quaderno Italiano di Poesia (Marcos y Marcos 2010), Tam Lin e altre poesie (Transeuropa 2010), Appunti dal parco (Vydia, 2012); Nel sonno. Una caduta, un processo, un viaggio per mare (Zona, 2014); Acquabuia (Aragno 2014).È redattrice di Nazione Indiana e gestisce il sito Fiabe, da cui è nato Di là dal bosco (Le voci della luna, 2012) e‘Sorgenti che sanno’. Acque, specchi, incantesimi (La Biblioteca dei Libri Perduti, 2016), libri ispirati al fiabesco con contributi di vari autori. È presente nell’antologia di poesia-terapia: Scacciapensieri (Millegru, 2015) e in Ninniamo ((Millegru 2017). Ha all’attivo pubblicazioni accademiche tra cui il libro Il famiglio della strega. Sangue e stregoneria nell’Inghilterra moderna (Aras 2014). Tutti gli altri (Tunué 2014) è il suo primo romanzo. Insieme ad Azzurra D’Agostino ha curato l’antologia Un ponte gettato sul mare. Un’esperienza di poesia nei centri psichiatrici, nata da un lavoro svolto nell’oristanese fra il dicembre 2015 e il settembre 2016. Abita in un borgo delle colline pistoiesi. Questo è il suo ripostiglio: http://orso-polare.blogspot.com

Devi fare attenzione, orientare lo sguardo

in direzione del flusso: è bianco il velo

che lambisce i contorni, che accieca:

tu al bianco devi cedere, muto

aderire all’indifferenza delle cose.

(da: Gli Aspri inganni, Lietocolle, 2004)

SCANDIRE IL TEMPO

Devi intonare la litania dei corpi

di quelli esposti nel riverbero dei fari

di quelli accolti nel marmo degli ossari

devi orientarti per i tracciati amorfi

tra le scansie dei centri commerciali

scandire il tempo di giorni disuguali

devi adattarti al ritmo delle sirene

lasciare i ripari, esporti agli urti

abbandonarti al canto degli antifurti

trasalire nel lucore delle merci

cullarti al flusso lieve dei carrelli

sognare animali e corpi a brandelli

devi nutrirti di organi e feticci

profilare di lattice ogni fessura

pagare il conto e ripulire con cura

recitare il rosario dei volti assenti

svuotare gli occhi, ritagliare le bocche

aderire alla carne e schioccare le nocche.

QUESTO, CHE TU VEDI

questo, che tu vedi, corpo che giace

tra due corpi, questo sono io, che tu

vedi, non importa come il corpo

si muova, dove abbia luogo la scena

come ombra nel vano degli occhi

come scena sul linoleum verde

questo, è un corpo che cede, opaco

s’adegua alla pressione degli arti,

s’inoltra nella cecità terrestre,

questo, riflesso in sillabe è il mio volto

su cui si alternano, sconnesse, altre

membra, a due a due deformano

l’impronta, il bordo che ti contiene,

questi due corpi, che tu ora vedi,

da entrambi i lati con moti divergenti,

freddi lambiscono i confini, i profili

svuotano di me, ammasso di vene

irretito nel battito sordo degli arti,

cono deforme che sul linoleum

striscia, intaglia ombre alle pareti

percorse da carne bianca e remota.

LEGIONI

Quelli che sono morti prima non contano

essendo già morti, non potranno morire.

Sono i morti degli altri, non dovrai

defalcarli dalle liste, nel ritratto di noi

tutti, i viventi, non sono mai comparsi

da sempre immersi negli spazi vuoti

sono i morti degli altri, i morti altrove.

Quelli che stanno per morire non contano,

come lembi d’ombra già si sfrangiano

in letti sfatti si piaga il ricordo

di figure erette, movimenti netti.

Sono i morti della prossima ora,

attendono sul retro la folata di vento,

sono gli altri morti, i morti ovunque.

Quelli che sono ancora vivi non contano,

ad ogni battito incancrenisce il volto,

il fiato si piega mentre vanno ad occupare

i posti che di ora in ora si svuotano.

Sono i morti senza saperlo, in incognito

marciano verso i grandi inceneritori,

siamo noi i morti, i morti da sempre.

Quelli non ancora nati non contano,

per tracce già segnate si trascinano

insanguinando la terra, parti oscuri

che il vento dissemina, l’acqua cancella.

Sono i morti che iniziano a vivere,

dediti all’apparenza, proni all’inganno

sono tutti i morti, i morti.

UN’ALTRA NOTTE

Un’altra notte in stanze ammobiliate

seguendo le intermittenze alla parete,

un’altra notte, su un copriletto stinto

ascoltando i rumori dal muro a fianco.

Un’altra notte con lo sguardo al soffitto

nell’alone dei neon che lava il corpo,

un’altra notte, quando parte un colpo

lasciarsi andare giù a peso morto.

Un’altra notte a tremare dietro il muro

sotto la ventola che incombe nel buio,

un’altra notte mentre gocciola il termos

brilla sull’inguine il seme disperso.

Un’altra notte, questa notte e sempre

lo stesso buio che ingoia la mente

sotto alla croce in agguato sul muro

chiudendo gli occhi per sentirsi al sicuro.

(da: Biometrie, Manni, 2005)

SARAJEVO TAPES

VI [16 luglio, spalato: h. 9]

un bagno d’ocra, di rocce, di scaglie t’accoglie

muri a secco e alle fermate d’autobus

murales stinti con bottiglie di pepsi

per vie d’acqua, confluendo la macchia verde

si penetra all’interno

il perimetro del mare ritaglia in occhi verdi

laghi cinesi, una cartolina dal mondo:

lasciati invadere dall’inganno dei colori

lascia scorrere i profili

gli occhi degli uomini furono fatti

per guardare: e lasciateli guardare

VII [per mostar: h. 16]

mi dicono che i tuoi occhi sono vuoti

mi dicono che i tuoi occhi sono stupefatti

segui lo sventolio dei drappi

il rosso, il bianco, il blu

distesi tra le rocce, sulle case

in costruzione a fianco della strada

mi dicono che i tuoi occhi non vedono prati

mi dicono che i tuoi occhi s’incantano

conta, ad uno ad uno,

i parallelepipedi bianchi

le bianche distese, da ogni lato

l’abbraccio del paesaggio

fitto di cippi, giallo di luce

mi dicono che i tuoi occhi si dissipano

mi dicono che i tuoi occhi, i tuoi occhi

a seguire le cave di sabbia sul fiume

dopo mostar, i mucchi di sabbia e di terra

scavati, nella luce, senza ombra,

per ogni gruppo di case una distesa

di pietre bianche, erette, immobili

VIII [kanton-sarajevo: h. 19]

quando la valle si apre, tra file di discariche

e in mezzo, più verde del verde, il fiume

e i molti bagnanti nell’acqua, come insabbiati

nel verde: le reti, gli attrezzi da pesca ad asciugare

sui ponti, lindi, nuovi, tra le lapidi agili e bianche,

come i minareti dritti nell’azzurro, acuminati.

poi il verde s’infittisce di chioschi, la stella

rossa dell’heineken campeggia sulla conca

del kanton-sarajevo, ovunque meno rocce

e nessun animale disperso sui prati

ad ogni istante si crede di vedere un gregge

e ci si sorprende invece a contare i fori, sulle facciate

e già si vorrebbe scendere, a toccare col dito

a mettere mano a ciò che manca

XI [19 luglio, sarajevo, miljacka: h. 10]

ausstellung

prendi un’arancia, prendine un’altra

allinea 365 arance su di un parapetto

365 macchie sul bordo del fiume:

prendi un’arancia, sbucciala a morsi

scoprine il bianco sotto la pelle

macchia di sangue la linea dei denti

prendi un’arancia, apriti un varco

posa la testa sulla pietra del muro:

365 arance dense di luce

(da: canti ostili, Lietocolle, 2007)

ROMEA, MATTINA

Qui ho appreso la luce sciolta sugli scafi al mattino

il bordo incandescente e l’anima buia dei rami,

qui ho imparato a dissipare gli occhi, la bocca, il fiato

a calarmi all’alba dentro a un vestito di brina,

qui ho vegliato sui fossi le canne inanimate nel bianco

la frontalità ignara di pioppi eretti come ceri,

qui ho imparato a distinguere nel manto uniforme del giorno

l’intonaco di case insaponate nella nebbia,

qui ho perduto nell’acqua il tuo pegno raschiato dal cuore

e in un pomeriggio ignaro ho confuso i corpi e i volti,

qui ho consumato gli occhi sul volto lucente del mondo

qui sull’argine alto mi sono inumato nel freddo.

MATTINALE

I

FINCANTIERI, 3 A.M.

tre del mattino. le pale meccaniche

ritagliano in campi blu la notte:

alle fermate d’autobus lo sterno

s’alza, s’abbassa, segue un suo ritmo

sordo, illuminato dal bagliore

del gas che avvampa sui cantieri.

quelle sugli angoli, cui il passante

ieri ha venduto la sua innocenza

fissano immobilizzate i fari

tra i container nudi sullo spiazzo.

senza appetito potrà cibarsi

l’automobilista insonne al chiosco

dove un ago ti cala sulla lingua

se non attacchi la vita a morsi:

e con la luce che irrompe sui viali

sciama il disgusto, e può avvicinarsi

il tuo fiato a quello degli altri

che affilano i talloni contro i pali

uguali, sempre, sotto queste spoglie

alle poiane in agguato sulle valli,

le utilitarie sfrecciano e ghermiscono,

depositano le ossa tra le foglie:

tre del mattino, le pale meccaniche

fendono ancora la notte, e immobile

l’airone acquattato sugli scogli

sogna la preda tra le salicornie:

II

SAIPEM, 6 A.M.

la luce più di tutto, e le cisterne

bianche, allineate al mattino

come un gregge disperso nell’azzurro

e poi le gru che girano l’ombra

sul muro e lustre emergono dall’acqua

a colmare i vuoti tra le nuvole:

ogni cosa saluta quando imbiancati

sfolgorano i cavi dell’alta tensione

nella polvere sospesa dell’alba

e a fiotti i papaveri tingono

il grano ancora verde e contornano

i pilastri di cemento in costruzione.

ogni cosa si è lasciata vedere

dal traforo dei teli aranciati

di recinzioni ai bordi dei cantieri:

i calcinacci dorati, pozze d’acqua

piovana dietro alle betoniere

inerti e rivestite di luce.

ogni cosa dalla macchina in transito

si mostra incomprensibile e chiara:

la pietraia e i banchi di ghiaia

la tua testa assonnata, la mia vita

guidata oltre il vetro tra le cose

abbandonate sulle dune erbose:

OGNI COSA

o l’ombra che di spalle divora

il fianco, il vano della luce

che ti assale e a morsi ritaglia

nell’agone della stanza, ritta

e in attesa, le braccia lungo il corpo,

i piedi a contatto del suolo,

la figura messa di traverso

a misurare il grigio e il bianco,

a fissare il lampo negativo

che separa la stanza dal tempo:

così aspettiamo giorno per giorno,

un foglio in mano, lo sguardo perso,

così esposti al gran teatro

disegniamo una diagonale

nello spazio, ci sporgiamo attoniti

se qualcosa si mostra, arretriamo

se qualcuno, mai, in qualche luogo

ci sfiora, se la luce divide

i piani, ritaglia il mattino:

o quando i volti ci confondono

e più non sappiamo, più non vediamo

nella fuga dei binari il segno

di questa vanità che ci afferra

e scuote, quasi fossimo dadi,

pedine gettate a caso

intorno a un tavolo, su una scala

che gira e scompare nel vuoto:

e risalire i gradini lucidi,

appoggiarsi alla balaustra

con tutto il peso affacciarsi al mondo

dall’arcata di un ponte sospeso

tra due rive, e dire che sì, è vero,

in quel punto non siamo più niente

solo macchie nere nell’aria,

anche se gli alberi si piegano

al vento, solo questo, e nient’altro:

nemmeno le cisterne sui tetti

ci eguagliano, indifferenti

a ogni scintillio e abbaglio,

nemmeno l’incendio al tramonto

delle facciate allineate

e la teoria delle finestre cieche:

se reggiamo qualcosa nel pugno

e ci affrettiamo prima che sia buio,

se appoggiati al terreno smuoviamo

le foglie, senza sosta perdiamo

il filo, ripetiamo la parte:

non basta allora studiare il cielo,

contemplare i tetti opachi

e le lamiere arroventate

non basta affidarsi alle case

distanti, ai muri assolati:

sinché la sagoma resta intatta,

siamo di nuovo con gli occhi a terra,

correndo da una stanza all’altra,

inseguendo una promessa o un’ombra

aspettiamo che il corpo si muova,

lo sorprendiamo in pose nuove,

stiamo lì, col capo arrovesciato

un po’ assonnati sopra il letto,

le gambe appena reclinate

contiamo le pieghe sul lenzuolo

o i solchi incisi sul sentiero:

e non fa in fondo alcuna differenza

se la strada curva all’orizzonte

o svolta veloce tra i rovi,

come la piega del braccio tenda

i nervi in un fascio rappreso

o la striatura di una roccia

rivesta la costa di un campo:

ancora una volta non resta

che questo aspettare a mani giunte

farsi inquadrare senza opporre

resistenza, disarmati andare

incontro alla luce che viene,

ci disegna e nega, ci assorbe

in un giorno qualunque, ci dona

un luogo, tra le cose immote,

o un istante da abitare

fermi sulla sponda di un balcone,

di sbieco su una sedia, dormendo,

pensando, facendo ogni cosa:

(da: La divisione della gioia, Transeuropa, 2010)

non ero io

(da: Tutto accade ovunque, Aragno, 2016)

Autopresentazione

Ripenso a questi versi, sulla soglia de Gli aspri inganni, la sequenza poematica con cui nel 2004 uscivo dal mio isolamento, da un lungo apprendistato segreto, senza padri e sodali sino a quel punto, condotto sotto copertura, e in provincie straniere. “Tu al bianco devi cedere, muto / aderire all’indifferenza delle cose”. Ora per allora: questa poesia, l’interrogazione del mondo come immagine, di ciò che si lascia vedere. Si attesta sulla frontiera del visibile, di quanto che si offre allo sguardo e attraversa il campo dell’apparenza. Il mondo come immagine rinvia a se stesso, è offerta della visibilità.

Non che in poesia non vi siano elementi astratti, concettuali. Ma questi sono come presi in figura. E’ per così dire la loro pelle ad entrare nei versi. A differenza delle arti visive, in poesia, almeno in quella lineare, l’unica materia di queste figurazioni sono le parole. Fare presa sul fondo iconico del linguaggio, sul fatto che il linguaggio può essere usato come immagine di qualcosa, ma è esso stesso figura, figurazione disposta nello spazio.

Se la poesia fosse un’arte biometrica ante litteram. Biometrie. Una tecnologia dell’identità, perché attraverso la parola e la sua scansione un vivente registra la sua presenza e si rende rintracciabile nel silenzio stellare. A differenza delle tecnologie biometriche contemporanee, non procede unicamente a quantificare e digitalizzare dati biologici. Un’arte biometria arcaica, mossa da una tensione trasfigurante: una biologia della voce, che dà corpo e forma al grido primordiale. Qui si manifesta un’ambiguità irresolubile: la volontà di dare forma all’esperienza, in ogni espressione poetica riuscita, si rovescia nel riconoscimento di una forma già presente, che tuttavia non può essere senza l’effetto di voce che la mette in salvo.

Non tutte le cose si lasciano dire allo stesso modo. Un diario in versi ha preso forma dapprima dall’esposizione diretta e dalla percezione che qualsiasi resoconto narrativo sarebbe stato inadeguato all’esperienza in cui si era immersi: un viaggio da Venezia a Sarajevo, non progettato, in cui ti sei trovato come catapultato all’improvviso. Canti ostili: che cosa rimane della poesia, della sua forza di aderenza, della sua capacità di visione, laddove la nostra umanità sembra azzerata? Accorgersi che quella domanda non potrà mai trovare una risposta adeguata, e iniziare a scrivere questo diario, è stata una cosa sola. “Gli occhi degli uomini furono fatti / per guardare: e lasciateli guardare”. C’è una resistenza dello sguardo sorda a ogni smentita: i nastri di Sarajevo sono una registrazione di questa attitudine, di questa ostinazione. Ed è per questa esigenza di aderenza che i versi di sarajevo tapes conoscono una metamorfosi continua, variando in ogni quadro, senza appagarsi di una sola forma: reagendo, credo, all’urto delle cose, di una realtà che continua a mostrarsi perturbante, nonostante il necessario tentativo di ritornare ad una normalità, di ripristinare il trascorrere ordinato dei giorni.

Questa poesia, un’adesione al visibile, è insieme un far vedere, un mostrare, offrire allo sguardo. “Romea, mattina” inizia da questo esercizio di visione, di contatto con il visibile, di adesione al “volto lucente del mondo”: si tratta di vedere esattamente, di cogliere in modo perspicuo quanto si mostra. Noi viviamo nella cecità, i nostri occhi obliterano ciò che si presenta, e per lo più non vediamo nulla. La forma di visione cui aspira questa poesia è una visione della singolarità dell’immagine: questa strada, questo pioppo, questa casa insaponata nella nebbia. Non è il tipo, l’individuo generico, ma la singolarità di questa cosa. Ma nella visione, questa tratto altamente individuato, questa differenza intrinseca, è colta insieme come qualcosa di universale, l’universalità di questa contingenza. La visione cui tende è manifestativa. Si tratta di liberare l’immagine, manifestarne l’impermanenza, rendere giustizia alla sua individualità.

L’elemento ritmico non è solo l’ossatura, ma anche il nucleo generativo de La divisione della gioia. E’ come se versi, strofe, sintassi, punteggiatura fossero definiti entro una partitura ritmica, una trama che produce lo scorrimento delle immagini e delle voci in sequenza. Non è però una questione formale, perché è solo nella sostanza ritmica che esiste e prende forma il coro di voci, la pluralità di soggetti e tableaux vivants che vengono alla luce e si alternano con l’andamento ora di un tu, ora di un noi, ora di un io. La frase di Hopper – “I was more interested in the sunlight on the buildings and on the figures than in any symbolism” – sembra dire in modo perfetto qualcosa che sta al centro della sua stessa esperienza pittorica, e che riguarda il ripensamento della dimensione figurativa dell’arte. E’ nell’alternanza di luce e ombra che prendono rilievo le figure di “Ogni cosa”, come se altra sostanza non vi fosse che questo manifestarsi. Non si tratta però di epifanie, di momenti di illuminazione improvvisa che intervengono a rompere la trama continua ed opaca della vita ordinaria. La luce interviene qui invece come ritmica dell’esistenza: scorrimento e svolgimento del quotidiano nella sua sostanza filmica.

Ora per allora. Ripenso all’immagine di quei camminatori, la loro evidenza ricorrente, come una sorta di mito, una narrazione per figure – un resoconto, dalla voce di un cronachista – dove l’elemento iconico prevale su ogni altro registro. L’ambivalenza del mito, dove ogni immagine si lascia interpretare in vari modi senza che alcuna trascrizione possa esaurire l’elemento perturbante dell’immagine stessa nella sua evidenza preconcettuale. Nei camminatori l’immagine è interrogata nella sua ambivalenza, nella sua terribile ambiguità: quale spazio di un attraversamento. Il visibile si manifesta qui come una frontiera, la frontiera del visibile che queste presenze attraversano, transitando nel nostro campo percettivo. La visione è perspicua, chiara, estremamente nitida: ma ciò non toglie che ad essere visto esattamente sia qualcosa di indefinito. Questa chiarezza, questa alta definizione, appare come qualcosa di altamente indeterminato e ambiguo. Tutto accade ovunque. Una radicale estraneità, la radicale estraneità dell’esperienza di questo mondo. Se un mitologema parla di noi, del contemporaneo. Un’immagine ci ossessiona, ci ha invaso. Come possiamo ridescrivere criticamente la nostra forma di vita? Prova a metterla in sequenza, disporla in figura. Non interpretare, mostra.

Nota

Ne Gli aspri inganni tentavo una forma liquida di poemetto. In Biometrie emergevano modi di presentazione seriale, secondo progressioni metriche. Canti ostili era poi pensato come un concept album, centrato sulla scansione documentale di sarajevo tapes – una serie di campionamenti d’esperienza, nella forma del diario di un viaggio da Venezia a Sarajevo e ritorno. La divisione della gioia: la forma lunga diventa dominante e va a costituire un ensemble poematico: l’anta centrale di circa 700 versi – il poema, articolato in quatto movimenti, che occupa la seconda sezione e dà il titolo al libro – funge da attrattore rispetto alla prima e alla terza sezione, che rappresentano una sorta di suo sviluppo per variazioni, gemmazioni, e stacchi formali. I camminatori e poi Tutto accade ovunque sono costituiti interamente da serie che vanno a comporre, per iterazione, un’unica sequenza. Da dove nasce tutto questo? In parte si lega alla genesi di questi testi: è come se vi fossero degli strati differenti, a diverse profondità tettoniche, che corrono paralleli, e vanno aggregandosi autonomamente secondo una loro logica, finché qualcosa non emerge dal sottosuolo come un oggetto riconoscibile che mi forza a pensare il progetto di un libro. Questi libri tagliano trasversalmente il piano cronologico: ciascun libro contiene strati testuali contemporanei se non antecedenti rispetto a quelli che lo precedono. Le date di pubblicazione sono confini arbitrari, segnaposto dove qualcosa torna ad accadere.

Nota biografica

Italo Testa (Castell’Arquato, 1972), vive a Milano. E’ cresciuto nella provincia emiliana, ha passato molti anni a Venezia e ha vissuto e studiato per lunghi periodi in Germania e in Francia. Ha pubblicato in poesia: Tutto accade ovunque (Aragno, 2016), i camminatori (Valigie Rosse – Premio Ciampi, 2013); La divisione della gioia (Transeuropa, 2010), canti ostili (Lietocolle, 2007), Biometrie (Manni, 2005), Gli aspri inganni (Lietocolle, 2004). Co-direttore della rivista di poesia, arti e scritture L’Ulisse, è resident dj su le parole e lecose e tra i fondatori di puntocritico. Ha ideato con Paul Vangelisti il poster periodico 2×2 e cura a Brera la collana di multipli coincidenze e il laboratorio da>verso: transizioni arte-poesia. Sue poesie sono state tradotte in Francese, Inglese, Tedesco, Spagnolo e Cinese. Ha tradotto poesia e saggistica, ed è autore di contributi sul pensiero contemporaneo e la teoria critica. Insegna filosofia teoretica all’Università di Parma.

[Auto-antologie prosegue con Italo Testa e il suo percorso poetico. Appartengono alla stessa rubrica gli spazi dedicati a Francesco Tomada, Vincenzo Frungillo, Francesco Filìa, Viola Amarelli, Eugenio Lucrezi, Renata Morresi , Gianni Montieri e Giovanna Frene. Una mia lettura critica dei testi poetici di Italo Testa si può leggere qui B.C.]

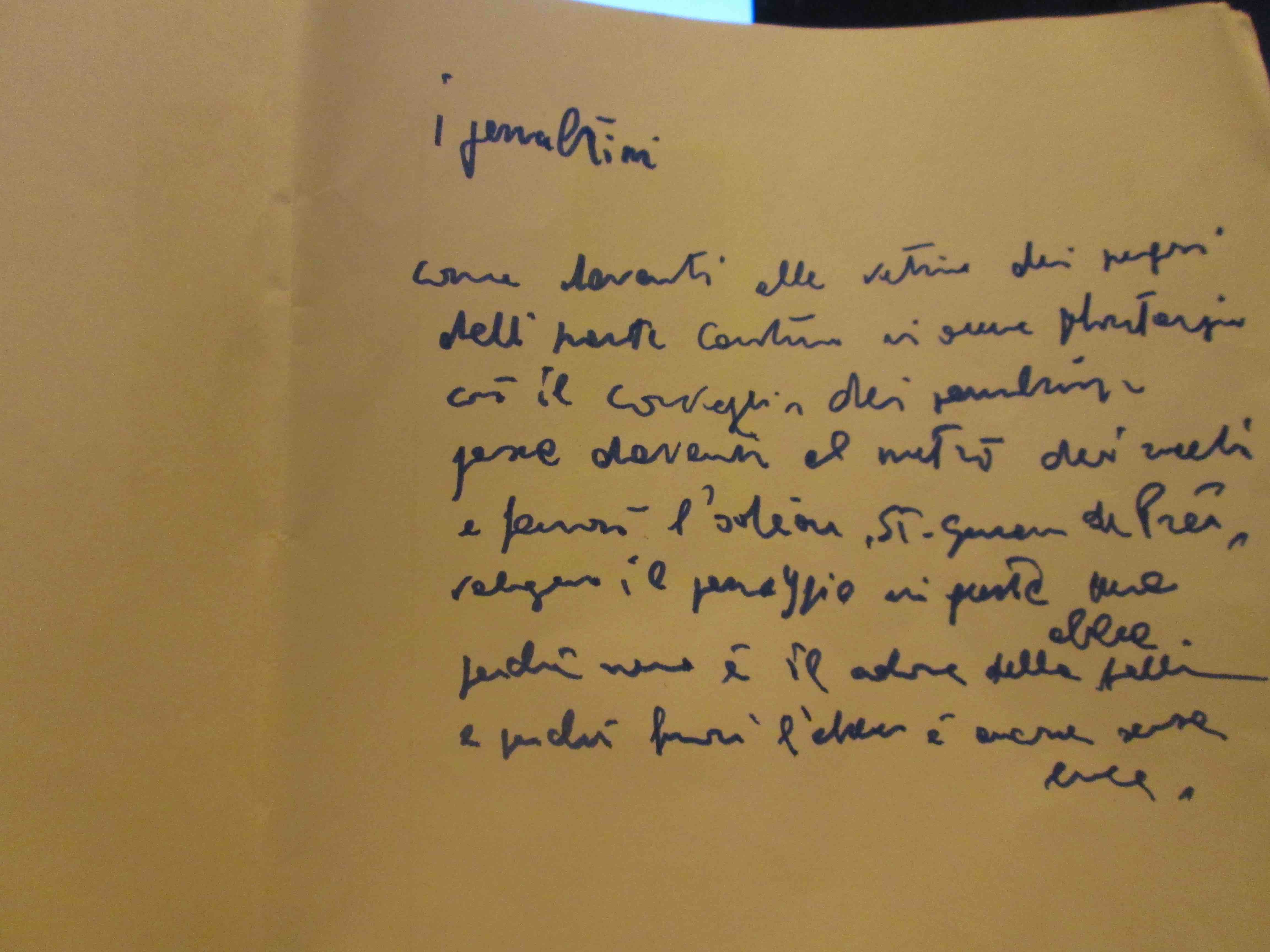

I Penultimi

di

Francesco Forlani

Se ne stanno seduti i penultimi

Se ne stanno seduti i penultimi

alle cinque e mezza del mattino

tutti occupati i sedili sulla banchina

prima che il primo treno del giorno

salpi e porti per mari di moquettes

e vetri negli uffici le donne delle pulizie

o gli operai giù in fabbrica, i travet per piani

senza più nulla chiedere né altro domandare

– colpisce del signore ben vestito accanto

la cura che malgrado il buio dell’ora

ha messo nel lucidare le sue scarpe .

Fa un certo effetto vedere passare senza sosta

il primo treno senza persone, scivolare via

fino al capolinea da cui ripartirà subito dopo

fino al capolinea da cui ripartirà subito dopo

come se fosse quella la rincorsa necessaria,

e pare salutare tutti come un medico

che all’orario di apertura ai pazienti sussurra

-buongiorno, nella sala d’attesa, senza indossare il camice

e fa solo un cenno per aria a dire,

è ora, siamo pronti a partire .

*

27 settembre 2017

Come davanti alle vetrine dei negozi

della haute couture in Avenue Montaigne

così il convoglio dei penultimi

passa davanti alle metrò dei ricchi

e famosi l’Odéon, St Germain de Prés

valgono il passaggio in questa vera alba

perché nero è il colore della pelle

e perché fuori l’alba è ancora senza luce.

*

Come penultimi oggi eravamo tanti

e del nuovo anno avevamo l’estro

di schienadiritta non piegata ancora

dall’ora presta, dal rintocco genuflesso.

E sul tratto di strada- questo volevo dire-

che ci separa, stavolta all’uscio dei portoni

v’erano pini muti e senza luci,

su un lato riversi parevano dormire,

Custodire tra i rami come nidi il ciuffo

dei sogni sognati dai bambini coi pacchetti

regalo degli adulti apparenti donatori.

così ci diamo al mondo anche noi.

così ci diamo al mondo anche noi.

*

Perfino tu, penultima luna

te ne stai appoggiata su un tetto

come una virgola ingrassata

e gravida di penurìa di tempo.

Così ripenso a quella notte

che alla coperta del clochard

distesa sul marciapiede ,sulla grata

del metrò che sbuffa ad ogni ora

era cresciuta la faccia con un raggio

di luna che la faceva pulita e fine

come la maschera del poeta Baudelaire

al cimitero a Montparnasse

E bello è stato, quando oramai il vagone

lambiva l’incerto confine della Normandia

levando al cielo gli occhi ed il cappello

vederti alta in firmamento scuro come un’origine.

*

Cari penultimi vi devo raccontare

Cari penultimi vi devo raccontare

di come per tratti di strada

a quest’ora che perfino il vento pare

sussurrare cose dai portoni delle case

la Ville Lumière espone dei tableaux vivants

nella morsa di freddo e tra le grate

che sbuffano nuvole di fumo bianco.

Ora i due amici sulla strada coricati

come un allora facevamo da bambini

capa e piedi, cappa e spada,

come una scarpa fa con l’altra

per guadagnare spazio in quella congruenza.

Mentre più in là oltre l’insegna

Mentre più in là oltre l’insegna

ci sono i due amanti sopra a un materasso

matrimoniale e senza muovere un dito

– a stento respirare-

come il filo al gomitolo l’uno intorno all’altra.

Così mentro scendo le scale

appena illuminate dalla scritta gialla

mi chiedo quando è stato

che il vulcano ha incendiato i corpi

e ricoperto di cenere ogni grazia.

*

C’est l’heure! C’est l’heure!

C’est l’heure! C’est l’heure!

pare che dica dall’alto della torre

l’orologio che domina la strada

e il palazzo della mairie del dodici.

Dei penultimi ora mancano all’appello

i bianchi, le donne delle pulizie,

i commessi viaggiatori e i pendolari

ci sono solo gli operai e la pelle è nera.

(per lo più, innanzitutto)

Poco distante c’è un signore

che a prima vista pare normale

pure a quell’ora che è minima

se non avesse per calze delle buste

se non avesse per calze delle buste

di plastica che dall’orlo sbuffano.

Le ginocchia di un manovale

contro le mie altrettanto

impegnato nel flusso passeggero

della prima metro.

E ce ne stiamo attaccati

studenti ed operai

come le lancette

di un orologio che segni

di un orologio che segni

l’esatta metà del giorno

(e della notte)

c’est l’heure! c’est l’heure!

Così penso alla runner

incontrata all’incrocio poco prima

e al braccialetto che portava al gomito

orologio anch’esso divenuto

da misuratore del tempo contabile dei passi.

*

Nelle ore in cui soltanto i topi

Nelle ore in cui soltanto i topi

la fanno da padrona

e l’eco dei passi non li sveglia

né li fa fuggire dalle feritoie

che accolgono l’asfalto delle strade

s’ode dei matti l’orazione

alle stelle ormai scappate via

una nenia che è una forma di preghiera

una ninna-nanna al cuore che protegge

il sonno in quell’ora presta dei piccini

disseminati nei palazzi tutti intorno

cullati da lucine di notte disposte dalle madri

ma sono loro, i matti, che sorvegliano i sogni

di Emanuele Kraushaar

Paoletta me la ricordo bene. Era mora e piccola. Era più bella delle altre di molte volte.

Anche era più silenziosa delle altre.

Era un giro avanti a tutte e io nel bosco col fazzoletto al collo mi ero innamorato di lei, e lei mi aveva chiamato con il nome di un altro e allora io nel bosco le avevo risposto che non ero lui, perché avevo paura che poi lui mi avrebbe fatto del male, perché io sempre avevo paura degli altri e soprattutto del dolore, che qualcuno mi spegnesse una sigaretta addosso, com’era capitato alle medie, o mi facesse girare tenendomi per i piedi sfiorando la polvere, i sassi e ancora la polvere con la testa, o mi dicesse che ero un verme schifoso coi capelli, uno più grande una volta mi aveva detto proprio così, che ero un verme schifoso con i capelli e poi si era gettato sul corpo di una mia compagna di classe e tenendola ferma sul pavimento le aveva sfilato i pantaloni, mentre uno più piccolo di lui le saltava addosso o forse il piccoletto era una mia allucinazione e io vedevo davanti ai miei occhi i lividi che si formavano come fiori sulla sua pelle;

di Giovanna Gammarota

“Il cinema è una fonte di grande ispirazione, per questo mi piace che la mia musica assomigli alla colonna sonora di un film. Ciò che voglio comporre è una musica che sia simile a una colonna sonora senza un film particolare”. (RS)

async – assenza di sincrono. Potremmo anche dire, in una forma più ampia, dissociato. Qualcosa che si stacca dalla realtà per entrare in un territorio altro rimanendo se stessa pur nella trasformazione. async è il titolo dell’ultimo album di Ryuichi Sakamoto. Un interessante esperimento ne accompagna l’uscita, un concorso appena conclusosi: Ryuichi Sakamoto | async International Short Film Competition. Dunque una musica che è immagine e viceversa. Non a caso l’album è dedicato a “un immaginario film di Andrej Tarkovskij”, regista dallo stile cinematografico onirico ma non per questo distante dalla realtà.

di Roberto Gerace

Tu che vivi sempre nel chiuso di un corpo come nell’ultima cella di un convento evacuato, scaldando un posto nel freddo, incessante slabbrarsi del cosmo, e hai perduto la tua vita, presta, ti prego, al mio provvisorio spettro il tuo respiro calmo. È facile per te, che te ne vai per le vie già solcate, tanto sicuro, a ogni svolta, di calpestare soltanto i tuoi passi, di trascinarti nient’altro che il tuo itinerario, di aprir la strada solamente alla tua aurea strada; facile per te che, se ti si chiedesse, giureresti di sederti sempre sul tuo fondo schiena, con un natica rigorosamente a destra, l’altra a manca, e addirittura di guardare il tuo sguardo che si guarda attorno, a ogni istante, o volando alto nel cielo nel suo volo, sulle intemperanze dei tetti, le finestre che si fingono balconi, nella velleità dell’aria che vuol farsi fuoco fra stracci di nuvole… Oppure andando per le sottovie dell’essere, le linee di displuvio, i transiti di caverne in caverne, affacciando ai margini di strapiombi silenti, sospirando alle lanugini del mare, mettendosi alle spalle geometrie forsennate di bestie, batteri, rugiade, contravvenire di campanacci, all’aurora, sui campi, allontanarsi di ululati e canti… Facile per te, che credi quasi d’essere il tuo sguardo, di poter governare con l’occhio l’intero reame del mondo. E di giudicare il tuo giudizio, di giocare a modo tuo tutte le mosse del tuo vecchio gioco, di saltare di nuovo il tuo ennesimo salto nel vuoto, quando attraversi, al mattino, ad esempio, sempre gli stessi stretti marciapiedi straziati da escrescenze di fiori, esitazioni di petali, amori linfatici inespressi, umide metamorfosi abbandonate in un vicolo dalla tenaglia cieca del destino; o quando spazzi l’asfalto incrinato e ombroso ai piedi della cattedrale e passi avanti, sudato, con la mente allagata perennemente da chissà che altri, spaiati pensieri. Come se fossi il tuo satellite, la tua candida luna ancorata al soffitto del mondo. Chi se ne fotte di quel che resta alle spalle? È già troppo un istante. Chi se ne fotte delle cattedrali? Sono buie e non hanno il wi-fi. E così non ti accorgi dei loro scheletri inquieti poggiati sul tuorlo delle città come mani sbocciate, coi loro vasti portoni, con tutta la scalmana dei campanili messi lì a cantare il loro osanna, a mo’ di falangi falangine falangette anelanti ai fortunali, alle torsioni degli angeli, alle metastasi dei cieli; e nemmeno dei loro grembi in penombra che si schiudono, all’interno, come alveari, in cripte o quasi fogne di luce, o fondali o fontane di candele, o cicatrici di silenzio in cui sonnecchiano i santi. Facile per te, che crederesti di ascoltare il grido sordo del tuo ascolto, di parlare dentro la tua voce, di intonare l’eco tenue del tuo tono, mentre la tua carne incarna ogni tua fibra in ogni piega e piaga e il tuo pensiero pensa di pensare, e la tua pelle indossa la tua pelle ogni sera come un vestito da sera. Sei mai franato? Hai mai riso? Hai mai provato ad ascoltare il sole quando sorge e irrora? Tu che te ne stai lì e attendi la tua attesa a una fermata qualsiasi del tempo, sotto un cielo più buio del buio e un massacro di stelle, desiderando di desiderare di amare il tuo amore a tal punto da riuscire a immaginare, forse, un giorno chissà quanto lontano, chissà in quale universo chissà quante volte sfiorato da chissà quale utopia di galassie, di immaginare di immaginare di vivere… Vuoi tremare dentro il mio tremore? Vuoi baluginare anche tu? Vuoi sapere da cosa scappano le comete? Tu che instauri in ogni gesto la favola di un gesto, compiendo quotidianamente il rito del tuo rito, dalla mattina alla sera, da mai e da sempre, da quando sei sbucato dal tuo buco e hai pianto, e hai portato la maschera della tua faccia in tutte le occasioni, come una bandiera accordata agli strali del vento, facendo ombra alla tua ombra, firmando quando serve la tua firma a immortalare tutto intero il dolore, l’orrore del cosmo; tu che cachi la tua merda e poi la chiami Storia, tu che baci il tuo bacio di nascosto a te stesso, tu che canti a bassa voce il delirio del tuo canto, tu che fotti e sei fottuto, compri e sei comprato, salvi e sei salvato, chiedi grazia alla bufera della grazia, liberandoti dalla libertà, mancando alla mancanza, inalando il tuo respiro che rimbomba al cuore ogni momento, ogni momento, abbracciando l’intervallo del tuo abbraccio come un tronco cavo, un vuoto vuoto, un teatro, magari mentre sogni nel tuo sogno e dormi per scoprirti addormentato… Io non ho volto, non ho verbo, non ho cuore. Io sono solo ghiaccio e luce; e morte che pian piano muore.

Nella mia trasmigrazione vedi forse il compimento di un mandato, un algoritmo sordo nel mio improvviso miracolo. Dove sei? A che cosa pensi mentre passo? Forse sei spaparanzato sul divano a pancia in su, con la nuca sul cuscino, e guardi il totem del televisore che da opaco, taciturno, sornione, si accende con quel suono di pioggia di pioggia in un bicchiere e una scintilla solenne, tra i segmenti delle tue cosce aperti a compasso, i punti di fuga del soffitto in fuga, le stampe, le tende e – sebbene dalla finestra una fusaiola di nuvole chiami lontano lontano lontano i pensieri – davvero tua figlia ha cambiato cognome? Che tempo fa in California? C’è caldo? C’è vento? Non c’è l’uragano? Esiste al mondo un modo per non impazzire? – il tuo ombelico, scoperto e indifeso, fa da primo, epidermico, spiraliforme scolo catodico, sul quale schegge palpitanti di riflessi riflessi incominciano già a imbizzarrire come escrementi abbandonati, in una rigida notte d’autunno, di ritorno da una cena d’amore, ai mulinelli delle tazze dei cessi; simili a rantolìi o starnuti, a vagiti o nevischi di luce irradiati dallo schermo; tanto minutamente variopinti, entusiasmati, efflorescenti, effimeri: quasi un gioco d’acque di sorgiva che sia giunto spumeggiando alla sua foce, smuovendo sassi su sassi fra spasmi di cefali, fra esantemi oscillanti di canne sul velo del velo dell’onda, di foglie, tra spruzzi, tra anelli d’anelli iridati, e coccinelle avvinghiate alle felci in attesa assonnata dell’alba, e viavai di farfalle dalle ali diviate e nervose, e bachi imperterriti, appesi come gocce, a capofitto nel vuoto del vuoto del vuoto convesso e vibratile, che persistono ad essere ciò che divengono e a divenire ciò che sono… – stramaledetto quel giorno che non le hai dato un bacio sul naso a patata, che hai aggirato oscillando il bordo del vulcano, che non hai saputo nemmeno afferrarle, accarezzarle la mano bambina… – quasi il delta di un fiume regale che sbandi via via dalle anse alle anse agli abissi salmastri, all’impero di alghe, patelle, coralli, arenicole, stelle marine, mormorando ai vezzi di zefiro, rifrangendo teorie di teorie di gabbiani, smettendo il diadema fluviale e ingoiando pian piano, pian piano cullando salsedine (ma quanta ce ne vuole, quanta, perché si chiami finalmente oceano? Quanto bisogna vivere per imparare a morire? Quanta morte occorre per poter risplendere?); tanto disperatamente diafani, mobili, perdutamente lucenti sul tuo ombelico, che finirai per dubitare, forse per il morso d’un attimo, di aver visto davvero oltre i vetri, levando alto lo sguardo, coi tuoi occhi incerti di primate esausto, l’impalcatura del mio corpo imperversare in cielo come una carovana di sogni in naufragio.

Non affacciarti: non faresti in tempo. Sono solo una cometa, ma la mia corsa è più veloce del rimpianto. Sono una coltellata e una ferita rutilante, un tendine bianco nelle budella dell’azzurro. Anch’io morirò presto. La mia chioma sparirà come rugiada al vento del deserto, scantonando tra i pianeti. Non compatirmi. Non trarre auspici dalla curvatura stanca del mio cammino. Pensa a tutte quelle volte che non hai guardato il cielo, che hai creduto di bastarti: tu e la tua testa piantata sul collo; tu e i tuoi piedi sempre incollati a terra per non cadere. Quanta vita c’è in questa sutura tra il protendere e l’agire? Quanti sogni sono morti? Per dove corre questo nastro su cui dormi? A quale orbita rispondi? Se poi mi chiedi, io non so da che scappiamo, noi comete. Per noi la quiete è questa sorta di caduta orfana, senza inciampi.

di Romano A. Fiocchi

È passato un anno. Dicono che fosse ossessionato dalla luce, dalla possibilità di catturarla e costringerla lì, sulla tela. Obbiettivo ambizioso e stimolante, per un artista. Eppure non sufficiente per sconfiggere il male di vivere: Fabio Aguzzi ha spento quella luce con un colpo di pistola la sera del 31 dicembre 2016, nella sua casa di Vidigulfo, mentre altrove ci si preparava al veglione di San Silvestro. Unici testimoni il suo abituale bicchiere di whisky e l’immancabile sigaro, così l’articolo del quotidiano La Provincia Pavese datato 2 gennaio 2017. Lo stesso giornale, qualche settimana fa, segnalava che l’Art Cafè di Casteggio, ultimo luogo visitato dall’artista, gli dedicherà una piccola mostra antologica.

Non lo conoscevo personalmente ma mi fermavo sempre a osservare le due vetrine del suo studio milanese al numero sedici di via Brera, un paio di edifici prima della sede della storica Accademia di Belle Arti. Dove lui aveva insegnato, tra l’altro, dopo averla frequentata come studente. Ci passo ancora, in via Brera, e ogni volta non posso fare a meno di guardare quelle vetrine. I primi giorni dopo la sua scomparsa erano nascoste da pannelli metallici con modanature che in questo stabile scorrono da sotto in su, alternativa di buon gusto alle anonime saracinesche. Poi, per un po’ di tempo, le vetrine sono tornate visibili e hanno esposto le sue ultime opere con un biglietto: Per informazioni sui dipinti di Fabio Aguzzi (1953-2016) telefonare al 328 4756221. For info tel. 0039 328 4756221. Segno evidente che qualcuno si stava occupando di svuotare i locali. Ecco la cosa che più mi disorienta: sapere che Fabio Aguzzi abbia voluto abbandonare con determinazione assoluta tutto questo, il suo studio, i suoi lavori, le sue vetrine sul mondo. Voglio dire, quando leggo di Van Gogh che si è sparato in mezzo ad un campo di grano con la sola compagnia dei corvi che gli svolazzavano negli occhi e nella mente, oppure di Hemingway che l’ha fatta finita con un colpo di fucile in bocca, oppure di Guido Morselli che chiamava amorevolmente “la mia ragazza dall’occhio nero” la pistola con cui si sarebbe ammazzato, mi sembra quasi di accettare il suicidio come un complemento della loro opera, come l’ultima pagina di un romanzo. Sono personaggi, non più uomini. Poi ti capita di trovartelo lì vicinissimo, un artista suicida, così vero che magari ti è passato accanto qualche volta mentre percorrevi via Brera, o ti ha guardato da dentro lo studio mentre eri fermo davanti alle vetrine con le sue opere. Allora senti il peso di quel gesto estremo, capisci che a compierlo è un uomo come te, forse soltanto più solo e più disperato. E che anche quelli che ti sembrano personaggi sono così, uomini come te, soltanto più soli e più disperati.

Ma chi era Fabio Aguzzi e cosa – non diciamo produceva, ma creava, a quale genere di invenzioni pittoriche dava vita. Nato nel 1953, da sempre divideva la sua vita tra Milano e Vidigulfo, provincia di Pavia. Portato per il disegno sin da bambino, viene indirizzato al liceo artistico e all’Accademia di Belle arti di Brera su suggerimento della stessa insegnante delle scuole elementari. È allievo dello scultore Alik Cavaliere (1926-1998) e del pittore Vincenzo Ferrari (1941-2010), fa da assistente allo studio di Annibale Biglione (1923-1981). A Brera, come ho detto, finirà anche per insegnarvi. Per i suoi dipinti predilige formati di grandi dimensioni, per quanto i soggetti siano spesso piccole cose come tazze, sigari, spazzole, vecchi giocattoli, grappoli d’uva, gusci di uova, noci, strumenti da fabbro e da falegname, e così via.

La tela è lo spazio in cui il piccolo oggetto quotidiano viene ingrandito, analizzato nei dettagli attraverso velature sovrapposte, alla maniera fiamminga. C’è stato anche un periodo di nudi di donna, più recente un periodo di paesaggi, ma è la natura morta resa viva dalla luce che ho sempre visto in quelle due vetrine del suo studio: cesti di frutta, fiori, sedie, vasi di vetro, bicchieri, conchiglie, tutto di gusto verista più che iperrealista. Talvolta sono stato tentato di entrarvi, e mi pento di non averlo mai fatto. Mi fermavo e osservavo, cercavo di leggere le immagini, perché un dipinto che è vero dipinto ti parla comunque, senza bisogno di alcuna audioguida o catalogo introduttivo. E ora, che so come è finita, la lettura di quei dipinti assume tutto un altro tipo di intensità: quella dei sogni, della ricerca di una verità in bilico tra vita e non-vita.

– Ha scelto una fine da artista, – mi ha detto un amico, docente in un liceo artistico, che lo conosceva di persona. Ma io continuo a passare davanti a quelle vetrine, che ora non espongono nemmeno più i suoi ultimi lavori bensì quelli di un altro artista iperrealista, Saverio Polloni. Intanto continuo a pensare a quel whisky abbandonato sul tavolino della sua casa di Vidigulfo, al sigaro spento, e mi chiedo: perché.

Il suo sito è ancora on-line, qui, come una lapide virtuale lasciata a vagare nel ciberspazio. Per il resto, la sensazione è che tutto il lavoro creativo di una vita sia già stato inghiottito – immeritatamente – dall’oblio.

di Valeria Bianchi Mian

La cicatrice ora duole, se con l’indice ne premo i lembi tracciati in rosa antico. È la linea frastagliata di una battaglia che non avrà mai fine. È la nostra comune ferita, la feritoia del differenziarsi nel Tu e nell’Io tra le grandi labbra.