di Renata Morresi

Un lui senza nome emerge da un discorso che continua, che lo coglie impegnato a cogliersi, in una inesausta esplorazione del proprio pensare e proprio lì, in quel tempo e luogo dov’è la ‘sua’ panchina, in situ, dove si presume tutto si sia formato. Intricato labirinto filosofico o parodico sabotaggio dello stesso? Riflessione sul senso del riflettere o sul nonsenso dello scriverne? Ogni sezione del testo affabula chi legge con la sua forza centrifuga e lo ammonisce: non potrai divagare da questa eterna divagazione, lettore! Qualcosa rimane da imparare: “si cerca solo di dire a se stessi ciò che si considera sospetto” (34). Ad ogni capoverso il nostro candido pensatore capovolto, commutatore del fuori col dentro e a rovescio, compone un’altra virtuosistica curva. Penso alle sette camicie sudate dal traduttore, Pietro Traversa, teso a comporre “il decomporsi di quel pensiero che trova il proprio compimento proprio in quella sorta di abbandono volontario da parte di chi lo ha concepito” (11), un tour de force di invenzioni e rilanci, il suo, che insegna qualcosa su quanto ogni testo da tradurre sia anche un manuale di metodo.

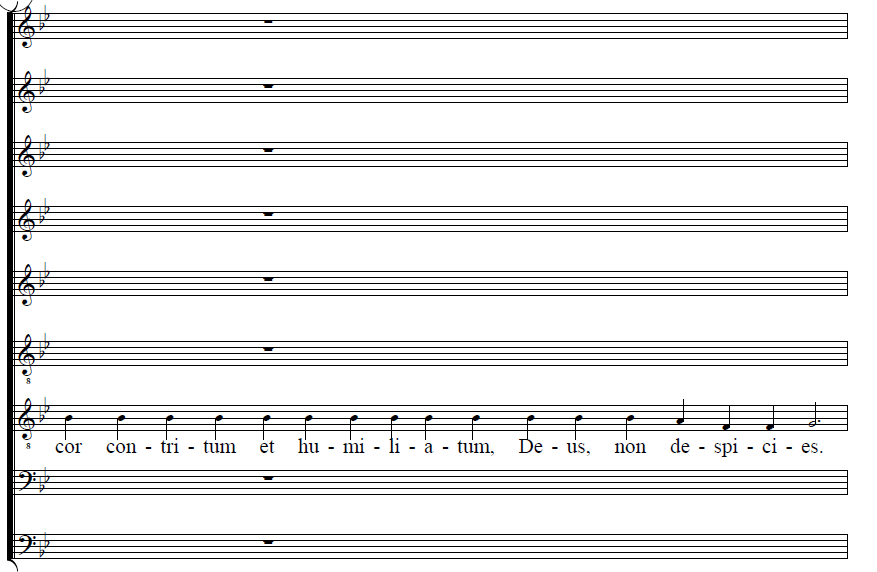

È proprio vero che l’arte, lo suggerisce Badiou, è l’unica cosa finita in natura. Seidenberg sembra raccogliere il paradosso per rilanciarla nella sublime parodia del suo infinire. Si può ridere, meditare, elucubrare, fantasticare, leggere a caso, o all’indietro, proprio come fosse un dizionario delle posizioni, che abbandona la pretesa di dire e si abbandona ad esso. O, per la sua incantata meta-polifonia, come lo definisce Micah Zevin in una recensione al libro, “un romanzo”.

°

(dalla prefazione di Lidia Riviello)

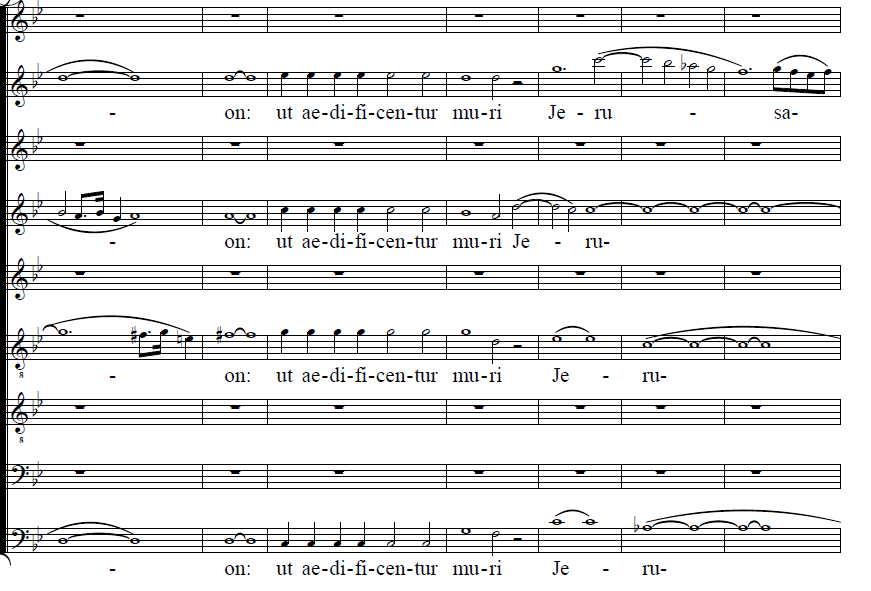

Questo testo contiene altri testi, dinamici perché allusivi, in quiete perché intuitivi, è parte di una forma, la forma della fine, è il pezzo di scena più che conclusivo, sconclusionato, nel senso che non può trarre le conclusioni né dal testo stesso né dal lettore che fa attrito con una materia sfinita eppure tesa, che contiene lo sfinimento per una ricerca dell’ultimatum, della proposta perentoria alla ‘domanda’ che è sempre sul punto di farsi mondo e dunque: ‘Se un mondo resiste come tale non può essere un istante’. La fase conclusiva in Situ è provvisoria, finale che è posizione, ubicazione momentaneamente trovata, escogitata, allestita in forma di architettura, di ossatura dell’ipotesi, in un’opera che è tutta una escogitazione continua, una grande ‘mossa’. E infatti il testo è mosso, scosso da un continuo e pervasivo ritmo circadiano. In Situ, mentre ‘non si dovrebbero fissare le proprie speranze troppo in alto’, dal fondo si fanno emergere, si sottraggono alle speculazioni, fondi e residui, addensamenti sfibranti, rese, conoscenze arrese, codici: ‘il vuoto sacro’. Un riferimento, una proposta di argomentazione eppure per dirla con John Donne: ‘prendimi a te, imprigionami, perché io tranne che tu mi soggioghi, non sarò mai libero, né sarò mai casto, tranne che tu mi usi violenza’. Dunque non è possibile liberare le nostre posizioni in questo divenire se non in una condizione di ostaggio che nella ostensione dei testi conduca a una esaustiva calma, quasi imperturbabilità. Situ si legge a ritroso in senso anche doppio di ritroso ‘per selvatichezza non arrendevole, cedevole’: ci si può avvicinare ‘per distanza’, e se, ancora, ‘ritrosi sono coloro che vogliono ogni cosa al contrario degli altri, sì come il vocabolario medesimo dimostra; chè tanto è a dire a ritroso quanto a rovescio’ , allora anche in questo senso nel senso del contrario degli altri si può leggere situ al rovescio, cioè ribaltando lo schema della lettura di una grande opera di pensiero. È questo, ma è anche opera del ripensare ogni paradigma assimilato, destituito, recuperato da possibili esperienze di lettura e di scrittura. […]

°

(da una nota di Michael Palmer)

Impegnarsi nella lettura di Situ, di Steven Seidenberg, è come attraversare lo specchio della coscienza verso un mondo tragicomico di “spasmi mnemonici” e del “nulla del luogo”. Quindi mi trovo a pensare, dove sono? E cosa sono? E quando? Avvertiamo il mondo fenomenico scorrere via, mentre ci meravigliamo del campo del linguaggio e del pensiero così portato alla luce.

°

(da Situ)

Gli piace pensare che tutti fossero già esistenti prima di essere…prima di essere come l’io il cui essere è ciò che sono diventati. Gli piace pensare che almeno in questa maniera lui non sia mai singolare, che in qualche modo possa pensare al noi e intendere più che qualche uno. E non solo intendere, ma in qualche modo offrire, come referente nel mondo per quel muto bene comune, tra i suoi pensieri quello di un’attualità assicurata. Quando pensa al noi, pensa – e non lo fa così spesso – pensa che non sta pensando ad altri che potrebbero essere come lui è, come regola, piuttosto a quelli immaginati come coevi, come suoi colleghi, una compagnia congetturata come parallela…

Φ

Non sa se tali persone siano reali – o siano, cioè, concorrenti col suo pensare che lo siano; non ha alcun indizio che si siano allineati ai suoi indizi, e in ogni caso non è incline a supporlo. Quello che veramente sa – ciò che gli permette di scuotere questo sotterfugio di base, di un tesoro comune – è che sia più che capace di pensare a una tale pluralità di scopi, o un tale scopo singolare – una tale esistenza singolare – sostenuta al plurale, come un massetto modale, e non solo ne è capace, lo fa, non può non farlo; è esattamente ciò che fa e farà…

Φ

Abbiamo tutti avuto delle vite, si ripete, prima di averle vissute – prima che si pensi di essere imbevuti di una tale estensione. Potremmo vantarci di ricordare quei primitivi risvegli ma non li possiamo ricordare, non sono raccolti sulla soglia del proprio esser come, ma come contorsioni della propria natura in ricerca. E quindi si domanda – come si può distinguere quell’addebito passato a un passato assente come sostanza…come la sostanza dell’ego che non può altrimenti identificare un referente nel mezzo di quell’astrazione, di quel pignoramento? Come concepire il rilevamento di un mondo prima della presenza di una seità per viverlo, per riceverlo, una seità che è condizione necessaria per una totalmente intuitiva…totalmente istintiva convergenza nel nome di un tale ricevere? E se non è un concetto, se è più che una concezione…

Φ

Se una volta era un grumo di viscida putrefazione – e sembra una semplice inferenza da altre dello stesso genere – era un tempo della sua vita – nell’ontogenesi del suo corpus – servito come precondizione per il venire all’essere dell’ego che lui oggi vive. Che ciascuna iterazione di una solvibilità degradata sia allo stesso modo singolare – incapace di esser intercambiabile – potrebbe non provare l’inaspettato, ma questo non vuol dire che lui abbia trovato un modo…ma lui ancora non ha trovato un modo…pensa che nessuno abbia mai trovato un modo per far significare quel significato qualcosa…significare qualsiasi cosa particolare rispetto a questa particolarità, questa simultaneità vissuta di vuoti disperati…

Φ

Se si è venuti ad essere – alla stasi, nel flusso – grazie alla ricezione…del mondo intercettato, deve esserci allora una fase nel consumo di quel duro lavoro che equivalga al riceverlo prima che si possa interpretare la posa come aspetto, o tendenza – prima che ci sia un io per adocchiare quell’estensione inestimabile. Perché no, pensa, è giusto; ci sono tante cose…tante sottigliezze della propria giovanescenza che sa di non avere modo di ricordare. Non ha preoccupazioni, cioè, non è mai arrivato a tanto e non cambierà la sua inclinazione, non senza qualche beneficio del cambiamento reso apparente…reso dimostrabile, come un effetto noto. Del volgersi all’indietro o in avanti, volgersi internamente o esternamente…

Φ

Non gli interessa di non poter riportare alla mente così tanto di quello che ha reso la sua mente capace di portare qualsiasi cosa alla mente, se non per il fatto che una tale storia rivelata è comunque un passaggio nella resa diligente dell’io che è arrivato a pensare come la sua seità, la propria – il suo arrendersi all’arrendersi, all’arrendersi ancora; che l’insieme di tutto quello che manca dal conteggio delle sue distinzioni è maggiore dell’aggregato di quello che è stato dimenticato, quello che precedentemente è stato in schiavitù ma è ora liberato, allontanato dalla vista…

[…]

Φ

Tornare al punto. Deve tornare al punto. Sempre indietro. Deve sempre tornare fino al punto. Il punto in cui ha iniziato, quando ha iniziato a tornare al punto, lì sulla panca lungo il confine della panca…

Φ

È partito da quel punto ricordandosi il suo penultimo tentativo di tornare al punto – l’ultimo che a questo punto riesce a ricordare, se non altro. E quello, ricorda, era solamente il punto di ricordare il ritorno che per ultimo ha incontrato; non può confermare, cioè, che quello che ha nominato come ultimo sia in realtà il suo tentativo finale di trovare la propria strada attraverso la forgiatura di derive montane e boschetti intricati, e questo sembra un’imprudente mancanza nello spazio della sua consapevolezza, un indizio di quello che torpidamente tormenta la sua crudele ignoranza, la sua stretta flaccida. Dice tra sé e sé che è inconcepibile tentare di dire tra sé e sé e di trovare il suo sacrificio inconcludente, che non si può mai identificare propriamente una differenza – tracciare un metodo per distinguere – tra tali tentativi falliti e quegli stessi atti di raccontare, di ripetere come di raccontare…

Φ

Cerca di convincersi – uno cerca di convincersi, pensa – e questo tipo di sforzo è sicuramente destinato ad essere sventato, se sei fatto…se sei costituito, come lui, che equivale a dire che testi le affermazioni delle proposizioni offerte confermando al mondo la verità delle proposizioni stesse che hai testato…

Φ

È per la considerevole impertinenza di tutte queste vuote mimesi che il provare ha un senso solo se distinto dal fare, se è concepibile che si debba provare e fallire. Dire che si stia provando a persistere nell’assenza di certe minacce verso quel timido assenso – o qualche minaccia immaginaria, se non proprio così feconda, così reale – è un’assurdità come qualsiasi vana tautologia proposta come una premessa, o una prova…

Φ

È ridicolo, pensa, pensare di provare a pensare, ma provare a pensare a qualcosa…a qualcos’altro quando ciò che si pensa ora richiede un’attitudine adatta, e il pensare al pensare altrimenti – il provare a pensare altrimenti – include nel suo eidolon il pensare lo stesso, beh, pensa sia inutile dire – che sia incontrovertibilmente il caso, cioè, che si faccia realmente…che si pensi sia necessario farlo o meno – che certi tentativi di concentrazione spesso falliscono…

Φ

E così ha raggiunto la sua prima conclusione – o se non è la prima, è sicuramente la più recente – che ogni tentativo di dirsi di tentare di garantire per ciò che si dice per mezzo di ciò che si sa esser spurio, certe volte facendo appello a un’inclinazione erratica, e altre alla ripetizione compulsiva dello stesso…

Φ

Così dice a se stesso; si cerca solo di dire a se stessi ciò che si considera sospetto…ci si rappresenta nel tentativo di parlarsi solo dopo aver realizzato che tale tentativo è fallito. In effetti è abbastanza raro, cerca di dirsi al momento, pensare che si stia cercando di raccontarsi al momento, volendo dire quello che ci si dice ora e che si sa esser sbagliato…

Φ

Steven Seidenberg, Situ, Arcipelago Itaca 2021. Con una nota introduttiva di Lidia Riviello. Traduzione di Pietro Traversa.

(proseguono le letture estive. Altri quattro romanzi sotto l’ombrellone. G.B.)

(proseguono le letture estive. Altri quattro romanzi sotto l’ombrellone. G.B.) Brian Van Reet, A ferro e fuoco, Guanda editore, 294 pagine,

Brian Van Reet, A ferro e fuoco, Guanda editore, 294 pagine, Sandrone Dazieri, Il Re di denari, 2018, Mondadori, 500 pagine

Sandrone Dazieri, Il Re di denari, 2018, Mondadori, 500 pagine Tarkis Würger, Stella, Feltrinelli, 2019, 182 pagine

Tarkis Würger, Stella, Feltrinelli, 2019, 182 pagine

KEN RUSSELL nasce in Gran Bretagna il 3 luglio 1927 nella città marittima di Southampton, dal cui porto il 10 aprile 1912 era salpato il Titanic per il suo primo e ultimo viaggio. Il padre, un uomo severo e distante, ha un negozio di scarpe. Fin da piccolo Ken mostra il suo talento artistico, inizialmente molto incoraggiato in famiglia, soprattutto dalla madre, sensibile e afflitta da disturbi mentali. A soli quattro anni ottiene di accompagnarla ai té danzanti e al cinema. La sua passione per la musica e per le immagini in movimento è già evidente. All’età di 10 anni gli viene regalato un proiettore giocattolo, con cui organizza spettacolini cinematografici in garage con i film di Charlie Chaplin. I genitori vi assistono al caldo, chiusi nell’auto di famiglia. Non è molto bravo a scuola e scappa spesso di casa per rifugiarsi nei cinema della cittadina, dove, fra gli altri, vede due film che saranno ispirazione cruciale della sua futura carriera di regista e del suo stile visionario, la serie Die Nibelungen [1924] di Fritz Lang.

KEN RUSSELL nasce in Gran Bretagna il 3 luglio 1927 nella città marittima di Southampton, dal cui porto il 10 aprile 1912 era salpato il Titanic per il suo primo e ultimo viaggio. Il padre, un uomo severo e distante, ha un negozio di scarpe. Fin da piccolo Ken mostra il suo talento artistico, inizialmente molto incoraggiato in famiglia, soprattutto dalla madre, sensibile e afflitta da disturbi mentali. A soli quattro anni ottiene di accompagnarla ai té danzanti e al cinema. La sua passione per la musica e per le immagini in movimento è già evidente. All’età di 10 anni gli viene regalato un proiettore giocattolo, con cui organizza spettacolini cinematografici in garage con i film di Charlie Chaplin. I genitori vi assistono al caldo, chiusi nell’auto di famiglia. Non è molto bravo a scuola e scappa spesso di casa per rifugiarsi nei cinema della cittadina, dove, fra gli altri, vede due film che saranno ispirazione cruciale della sua futura carriera di regista e del suo stile visionario, la serie Die Nibelungen [1924] di Fritz Lang.

“Scaloni monumentali, cattedrali in cemento, prati brumosi disseminati di margheritine artificiali, foreste dagli enormi tronchi di cartapesta, castelli e fortezze in miniatura, grotte anch’esse di cartapesta, draghi meccanici, tutte quelle enormi costruzioni per metà merovingie e per metà cubiste, presero vita grazie a Otto Hunte, Eric Kettelhut, Carl Vollbrecht, scenografi abituali di Lang.”

“Scaloni monumentali, cattedrali in cemento, prati brumosi disseminati di margheritine artificiali, foreste dagli enormi tronchi di cartapesta, castelli e fortezze in miniatura, grotte anch’esse di cartapesta, draghi meccanici, tutte quelle enormi costruzioni per metà merovingie e per metà cubiste, presero vita grazie a Otto Hunte, Eric Kettelhut, Carl Vollbrecht, scenografi abituali di Lang.”![Ken Russell "Teddy Girls" [1955]](https://www.nazioneindiana.com/wp-content/2015/04/Ken-Russell-Teddy-Girls-1955.jpg)

Il taglio inconsueto delle inquadrature, il loro contrapporsi rapido, crea un movimento continuo, non lineare e fantastico. Russell in un piccolo cameo si raffigura come un passante con le mani in tasca, che urtandola interrompe solo per un istante la corsa vorticosa di Amelia. Le riprese di una città altra e minimalista, ancora con le rovine della guerra, abitata da strani personaggi dropout, come la buffa venditrice di abiti usati e l’artista di strada con il cagnolino e la scala nella stazione in disarmo, ricordano le atmosfere di Mary Poppins [1934], il romanzo, di Pamela Lyndon Travers dove dietro una porta c’è sempre un’altra porta e dietro le cose consuete ci sono sempre nascoste e mimetizzate quelle inconsute. La coreografia ingenua del balletto iniziale degli angeli,

Il taglio inconsueto delle inquadrature, il loro contrapporsi rapido, crea un movimento continuo, non lineare e fantastico. Russell in un piccolo cameo si raffigura come un passante con le mani in tasca, che urtandola interrompe solo per un istante la corsa vorticosa di Amelia. Le riprese di una città altra e minimalista, ancora con le rovine della guerra, abitata da strani personaggi dropout, come la buffa venditrice di abiti usati e l’artista di strada con il cagnolino e la scala nella stazione in disarmo, ricordano le atmosfere di Mary Poppins [1934], il romanzo, di Pamela Lyndon Travers dove dietro una porta c’è sempre un’altra porta e dietro le cose consuete ci sono sempre nascoste e mimetizzate quelle inconsute. La coreografia ingenua del balletto iniziale degli angeli, ![Ken Russell "Man on bike playing guitar" [1956]](https://www.nazioneindiana.com/wp-content/2015/04/Ken-Russell-Man-on-bike-play-guitar-1956.jpg)

di

di

L’urlo

L’urlo

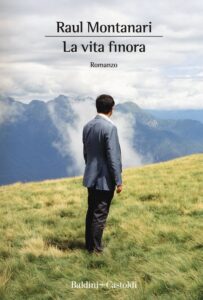

Innanzitutto: Raul Montanari è un grande titolista. Non c’è suo romanzo che non abbia un titolo evocativo, musicale, affascinante. La vita finora racconta la storia di Marco, un insegnante precario che trova un incarico in una scuola media privata in un paese dimenticato da Dio, imbucato in una valle lombarda. Posto dove si conoscono tutti e dove tutti sopportano il peso di una vita quotidiana segnata dal sopruso, dall’ignavia, dalla codardia. Dove si tramanda di generazione in generazione la prevaricazione e la sudditanza piuttosto che la solidarietà.

Innanzitutto: Raul Montanari è un grande titolista. Non c’è suo romanzo che non abbia un titolo evocativo, musicale, affascinante. La vita finora racconta la storia di Marco, un insegnante precario che trova un incarico in una scuola media privata in un paese dimenticato da Dio, imbucato in una valle lombarda. Posto dove si conoscono tutti e dove tutti sopportano il peso di una vita quotidiana segnata dal sopruso, dall’ignavia, dalla codardia. Dove si tramanda di generazione in generazione la prevaricazione e la sudditanza piuttosto che la solidarietà. Quella raccontata da Luis Landero ne La vita negoziabile è una lunga confessione in prima persona di Hugo Bayo e della sua vita meschina. Hugo, Hughito per chi gli ha voluto persino bene, è un protagonisa ingombrante, onnipresente, autoreferenziale. Il mondo sembra si sia messo contro le sue aspirazioni, i suoi talenti, le sue passioni. Hugo è, a suo dire, una persona generosa, sensibile, intelligente. È la vita che si è accanita contro di lui, fin dall’infanzia quando la scoperta di una madre, fino a quel momento idealizzata, capace di tradire il marito per un falso medico lo catapulta nel mondo crudele degli adulti. E che dire del padre, quel bigotto sempre con la bibbia in mano ma da buon amministratore di condimini lesto con i suoi servigi a lucrarci sopra?

Quella raccontata da Luis Landero ne La vita negoziabile è una lunga confessione in prima persona di Hugo Bayo e della sua vita meschina. Hugo, Hughito per chi gli ha voluto persino bene, è un protagonisa ingombrante, onnipresente, autoreferenziale. Il mondo sembra si sia messo contro le sue aspirazioni, i suoi talenti, le sue passioni. Hugo è, a suo dire, una persona generosa, sensibile, intelligente. È la vita che si è accanita contro di lui, fin dall’infanzia quando la scoperta di una madre, fino a quel momento idealizzata, capace di tradire il marito per un falso medico lo catapulta nel mondo crudele degli adulti. E che dire del padre, quel bigotto sempre con la bibbia in mano ma da buon amministratore di condimini lesto con i suoi servigi a lucrarci sopra? Louise è cresciuta nelle Alpi francesi in un ambiente tradizionale e soffocante. Conoscerà la città e la modernità quando decide di studiare all’università di Lione. Quella è l’età degli incontri imprescindibili di ogni persona. Amici, sodali, confessori, fidanzati. Fra questi Henri, un pianista inquieto, tormentato dalla perdita dei genitori durante l’occupazione nazista, e Johann, un tedesco amante della cultura francese. Alla fine è con Johann che Louise sceglie di vivere. Ciò significa lasciare la Francia, conoscere una terra e una lingua nuova, nuove abitudini, nuovi paesaggi. Louise, per amore lo fa. Al punto che conquista la nuova lingua fino a farla diventare sua, fino a scrivere direttamente in tedesco.

Louise è cresciuta nelle Alpi francesi in un ambiente tradizionale e soffocante. Conoscerà la città e la modernità quando decide di studiare all’università di Lione. Quella è l’età degli incontri imprescindibili di ogni persona. Amici, sodali, confessori, fidanzati. Fra questi Henri, un pianista inquieto, tormentato dalla perdita dei genitori durante l’occupazione nazista, e Johann, un tedesco amante della cultura francese. Alla fine è con Johann che Louise sceglie di vivere. Ciò significa lasciare la Francia, conoscere una terra e una lingua nuova, nuove abitudini, nuovi paesaggi. Louise, per amore lo fa. Al punto che conquista la nuova lingua fino a farla diventare sua, fino a scrivere direttamente in tedesco. Sempre più romanzi, negli ultimi dieci anni, stanno raccontando storie ambientate in un futuro per nulla distopico, dove le conseguenze del nostro scriteriato modo di gestire l’ambiente avrà conseguenze terrificanti. Gli scrittori, si sa, sono sismografi che percepiscono le vibrazioni telluriche delle paure collettive. Quelle profonde, reali, a differenza della demagogia imperante occupata a mettere in scena solo le paure superficiali, contemporanee.

Sempre più romanzi, negli ultimi dieci anni, stanno raccontando storie ambientate in un futuro per nulla distopico, dove le conseguenze del nostro scriteriato modo di gestire l’ambiente avrà conseguenze terrificanti. Gli scrittori, si sa, sono sismografi che percepiscono le vibrazioni telluriche delle paure collettive. Quelle profonde, reali, a differenza della demagogia imperante occupata a mettere in scena solo le paure superficiali, contemporanee.