di Mauro Tetti

Il tre maggio del millenovecentoquarantatre le torri della città bastionata crollavano, i soffitti cedevano, tutta Cagliari veniva iscoveccada, così dice Zina, e io non l’ho mai capito cosa voleva dire iscoveccada fino a che non ho visto i video della città iscoveccada e ho capito che vuole dire scoperchiata, nel senso di togliere copertura, nel senso di distruggere. Zina dice che c’erano i militari della batteria antiaerea CiCentotrentacinque, gliel’aveva detto suo marito che non mi ricordo come si chiamava ma posso dire con certezza che non è mai diventato vecchio lui, perché morto infartato giovanissimo: fai che c’aveva trent’anni quando è morto, mese più mese meno. E questi militari della batteria antiaerea CiCentotrentacinque, nel colle di Sant’Ignazio, a Cagliari, il tre maggio del millenovecentoquarantatre, leggevano e rispondevano a un comunicato di Capo Carbonara:

-Preparatevi, arrivano gli aerei.

-Molti sono?

-Mamma mia. C’è il cielo pieno.

È così siamo nati sotto il segno delle bombe, non io che sono molto giovane, a dirlo è sempre Zina che adesso non è più giovanissima e insomma, di giovedì nel calendario ne ha segnati parecchi. È stata sfortunata perché ha preso marito a sedici anni, poi appena dieci anni dopo lui è morto infartato e ci ha lasciato ben cinque figlie, tutte femmine e belle bellissime da non credere. Così dicono tutti, che da giovani sembravano pure qualcosa ma adesso Oiamammia, dicono, ti geli per paura quando di notte le vedi passeggiare nel retro del villaggio cercando con gli occhi le luci delle torce dei venditori di conchiglie. Vabbè saranno pure state belline ma chi può dirlo con certezza, visto che noi dal villaggio non ci spostiamo da secoli e gente bella bella non ne abbiamo visto mai. Lo dice Zina sì, era bello mio marito quanto era bello, ci amavamo molto, ma sono stata sfortunata. Cinque figlie, sola e senza lavoro, come facevo a mantenerle? Così le ho regalate a dei ricconi di città ma quelle dopo due mesi sono scappate, non ce la potevano fare a vivere in quell’ambiente tutto pulitino perfettino. Sono tornate camminando sul ponte tenendosi per mano. Ma quale ponte o Zina?

Questo ponte che collega il villaggio alla città.

Ma non c’è nessun ponte o Zina.

Gli abitanti di questo villaggio vedono cose che non esistono. Vivete nelle fiabe dice il sindaco della città bastionata che viene sempre a scroccare pesce, fritto, a malignare, viene con tutta la sua arroganza nazionale e poi se ne va. Vivete nelle fiabe, dice. Ma guarda questo poi, arrestenudda, sempre meglio di te che invece vivi nella negazione, perché sei negato, bravo solo a riempire la pancia di frittume.

O callonedduoù. Ulula Giglio Testagrande l’amico mio, e usa questa espressione che nella lingua franca del villaggio vuol dire pallone gonfiato, Giglio Testagrande è rimasto incastrato qui anche lui da secoli e ora vive con noi. Ma prima di parlarvi di lui, della piccola isola e del nostro villaggio vi dico di me. Che io parlo e parlo sempre ma non dico l’essenziale e voi non sapete nemmanco che voce ho, se ho voce di femmina o maschio, come mi chiamo e quanti anni ho, eccetera. La voce può sembrare di maschio ma io sono nata femmina, di anni ne ho due o trecento e mi chiamo Sharon e sono nata sirena, vivo in un casotto al villaggio e faccio la bagnina, salvo i vostri figli quando vanno nell’acqua molta e non riescono a tornare, sistemo le vostre sdraio ancora prima che salga il sole dal Mediterraneo e vi accompagno nella postazione fronte mare a prendere quel sole quando sale. E anche se di ponti per uscire dall’isola non ce n’è più, per noi esiliati al villaggio c’è sempre una mandria di turisti stesi al sole che riesce a raggiungerci. Arriva giugno e quelli puntuali vengono col jet privato o il Suv o la Cadillac, io preparo il tappeto rosso fino alla battigia dove loro si sbragano e bevono cocktail decorati che prepara Patri l’altra sirena amica mia molto brava con i cocktail. Peccato che Patri ha le guance molto rosse, si vede che ogni due dita di vodka conserva undici gocce alcoliche per lei, così arriva la sera con tramonto esplosivo rosso che sembra Apocalypse Now a Santa Gilla che Patri si è bevuta due o tremila gocce di vodka, mette musica di mariachi e sulla Playa parte un ballo latino americano, poi cade svenuta, da ricovero. Fa molto ridere però, che toga, è per ridere dice lei, lo faccio per ridere. È così ogni giorno. Patri la mia amica del bar le manca un incisivo e nel buco tra i denti davanti ci mette sempre la cera poi quando beve birra calda la cera si squaglia ed è di nuovo sdentata e ubriaca.

Mi annoio a guardare i vostri bambini nuotare col fischietto li faccio avvicinare, poi quando tutti vanno via e scende la sera mi tolgo i boxer il costume e rimango così nuda e faccio un bagno nell’acqua calda al buio, mi piace fare il bagno nuda. Anche quando piove corro sulla Playa tolgo i vestiti e nuoto nuoto forte forte veloce veloce fino a che non sono stremata senza forze, che ce ne vuole comunque perché ho delle braccia così, e nuoto fino a che la pioggia non si unisce al Mediterraneo tutto e c’è una nebbiolina fitta fitta, il mare in tempesta che non si capisce più dov’è il cielo e dov’è l’acqua, dov’è l’africa e dov’è l’isola. Potrei morire. Ma non muoio mai.

Un’altra volta ancora stavo per morire. È venuta questa, una del continente si capiva dall’accento, era sola, occhiali a specchio, pareo, brillantini, capelli neri neri lucidi e quel corpo che sembrava una statua. Tutta palestra, ho pensato, ma non troppa ché comunque doveva essere morbidissima a toccarla, ho pensato. Poi non ho più pensato niente, ho agito, le sono corsa dietro e l’ho aiutata con le cose del mare, l’ho accompagnata alla sdraio panoramica camminando riva riva e la guardavo. Lei si è seduta ha sfilato via gli occhiali a specchio che io non avevo mai visto nessuno togliersi gli occhiali così, ha detto Ciao bimba. Ciao bimba, ma quale bimba? Non c’è nessuna bimba. Mi sono guardata intorno. Poi mi ha chiesto un Campari con ghiaccio da bere lì davanti al Mediterraneo e io sono andata da Patri e le ho detto: Patri senti, dammi il Campari più buono che hai. E lei: Ma sei scema sono tutti uguali, e me l’ha dato. Portato il Campari lei felicissima, faceva dei sorrisi, e anche io. Bimba a me? Pensavo. Faceva dei sorrisi, come ti chiami? Ha detto. Io? Mi chiamo Sharon ho detto, e tu? Io Serena. Che nome, ho pensato. Poi ha iniziato a parlare parlare del continente, del mondo fuori dal villaggio, dei libri. Ha tirato fuori dei libri e io ascoltavo e ascoltavo tutti quei nomi francesi tedeschi inglesi italiani, avventure, storie d’amore. A me piacciono i polizieschi, tipo serie tivù omicidi detective ho detto, e lei ha tirato fuori un libro di detective. È un giallo, ha detto. Cosa le racconto adesso, ho provato a raccontare la storia del ponte del villaggio che era proprio lì, indicavo la laguna e lei non ci credeva, era proprio lì e ci univa alla città ed eravamo cittadini anche noi. Niente non ci credeva, abbiamo riso molto. E insomma quella sacca del mare che aveva era piena di libri: Minziga, ho detto, quanti libri, e Serena rideva, poi dal nulla fa così: Senti me la spalmi un po’? Girata di spalle sdraiata sull’asciugamano, teneva la crema solare in mano. Ma chi io? Tu sì. E io morta. Ho messo la crema sulle spalle di lei e quella rideva e rideva, come rideva, è fredda diceva. Sentivo il cuore battere a caso che sicuramente stavo per morire. La sua schiena era durissima e lucidissima, anche un po’ qui ha detto, toccandosi le natiche abbronzate: quanti ponti avranno attraversato queste gambe pensavo tra me, un milione di ponti e salito un milione di scale per essere così e immaginavo di camminarci io dietro di lei su un ponte eterno, senza stancarci mai, niente. Immaginavo lei camminare in questo ponte lunghissimo fino a vedere la luce, essere illuminate entrambe da questa luce e sentirci libere dall’esilio delle isole e camminare per sempre. Pensieri, solo pensieri. Spalma spalma che come spalmavo la crema sulle gambe mi sembrava un tempo lunghissimo e ho sentito una sensazione strana come di pipì addosso proprio lì davanti a tutti e davanti a lei, e non mi dispiaceva affatto anzi: una paura però questa sensazione, mi è presa una paura che sono scappata volata da Patri. Oh Patri ho detto, Oh Sharon, ha detto lei, vai a lavorare non lo vedi che c’è Giglio Testagrande l’amico tuo che sta affogando. Ma cosa? Ed era vero invece, Giglio Testagrande stava affogando facendo il bagno nella laguna oltre la Playa. Ho tirato un salvagente, ho urlato: Ceh, Giii’, o Gi’ non me lo bagno il costume per te arrestenudda, vieni fuori. E quello non veniva fuori un sacco di gente si è alzata, tutti i turisti ubriachi ballando Macarene hanno lanciato i cocktail per vedere cosa stava a succedere. Niente, di Giglio Testagrande si vedevano solo i piedi all’aria, il corpo sott’acqua, la testa faceva da ancora. Anche Serena si è alzata con la crema tutta spalmata per vedere e tutti dicevano Ceh, ceh, ceh, sta morendo, esh, ish, osh, ceh. Ma ghini gazzu è? Ha chiesto Ulisse del villaggio che non ci vede bene dall’occhio sinistro. Ulisse è piegato gobbo per via dell’età, lui già l’aveva visto il ponte, la conosce bene quella storia delle bombe visto che di anni ne avrà diecimila. C’ha i tatuaggi fatti quando era imbarcato marinaio che adesso non ne rimane niente sono tutti scoloriti, dice che a furia di fare bagni in quest’acqua sporca di petrolio di tutte le industrie e raffinerie ti viene via la pelle pezzo per pezzo. Ulisse dice che ha avuto le febbri nei porti di Genova, Marsiglia, Gibilterra. La polmonite nell’Atlantico, lo scorbuto nel Golfo di Guinea. Sulla scapola sinistra ha tatuato l’isola di Saluaga e la sua latitudine, dove in una delle baie gli hanno cavato l’occhio sinistro per scommessa. Così dice Ulisse e chissà se sono cose vere o inventate. Le ossa dice, sono come spugne, e adesso soffre tutti i dolori del mare e dell’umidità. Mah, chissà.

Basta pensare, ho detto, con un passo di danza ho levato la canottiera rossa e mi sono tuffata nella laguna verde, ho nuotato per recuperare Giglio Testagrande che era più morto che vivo.

Serena mi guarda come per dire: Beh?

Io la guardo come per dire: adesso muore.

Tu lo sapevi che non sapeva nuotare? Ha chiesto Patri ubriaca.

Abbiamo fatto catena umana per tirarlo fuori, tutti i continentali impauriti, un chilometro di catena umana nessuno aveva il coraggio di fare giochi tipo palpatine o anche solo di aprire bocca. Testagrande era già ubriaco di mare quando l’abbiamo tirato fuori, forse era già morto? Un uomo muscoloso ha spostato la cricca di turisti agitando pugni all’aria, sono un medico, ha detto, sembrava venuto da una di quelle riviste per sole donne, tutto depilato, si è messo in posizione sopra il cadavere di Testagrande agitava i pugni all’aria e non pensava a niente, ginocchia nella sabbia, petto in fuori, ha iniziato un potente massaggio cardiaco trecento pugni nel petto e un soffio leggero nei polmoni: scirocco. Ci siamo guardati come per dire: Minca. Bravo quello lì. Bravo davvero. Infatti lo salva. Nel mentre i cani dei continentali piangevano con i randagi del villaggio. Una cagna cieca e pidocchiosa sembrava parlarci e dire qualcosa, ma cosa? Nel mentre tutto il villaggio che applaudiva il dottore, lui niente si è alzato e ha ripreso in mano la sua bibita. Bravo davvero.

Poi ti racconto quella storia del ponte e delle bombe, ha detto Ulisse a Serena, lui ancora parlava e parlava delle sue ossa e non si era nemmanco accorto che c’era uno morendo affogato. Ma ogni volta parla parla e del ponte non dice proprio niente. Tutti così sono al villaggio che ti viene quasi da pensare che il ponte non è mai esistito, che sono tutte bugie. Nel mentre Serena mi guardava e applaudiva pure lei, e io niente, dovere, ho detto, ma ero tutta gasata per il salvataggio. Dopo abbiamo riso molto ci siamo messe a parlare e ho detto: Stanotte c’è festa. Lei mi ha guardato come per dire che la notte si dorme. Non sanno questi continentali che nel villaggio il tempo è tutto strano, inganna sempre, e la notte non si dorme. Qui succedono cose che delle volte non si capisce proprio. È arrivata signora Simbula che di mestiere fa la cartomante e l’amica del prete, due cose che non ci azzeccano ma che le danno da vivere, si è messa lì nel centro della playa, ha allestito il suo banchetto con i tarocchi per leggere il futuro dei continentali che aspettavano in fila: Oggi nasceva un uomo ha detto, e puntava un tipo abbronzato depilato, tu dice, è il tuo compleanno? No, fa lui. Signora Simbula la cartomante si sbaglia sempre ma ci crede tanto in questi sbagli che finisce che diventano realtà. Volta sempre una carta che indica tutte le occasioni andate, sprecate per un soffio, per un tiro di dadi sfortunato. Basta una carta e il tempo va alla rovescia, in questo posto. È qui che in uno sbalzo di secolo spuntano esseri viventi mai pensati prima: fuscelli d’acciaio che squarciano il cemento, funghi che s’intrecciano a radici di ringhiere arrugginite e sparano spore come chiodi. In uno sbalzo di secolo e verso il passato spuntano casotti come palafitte sulla prima porzione del mare, donne e uomini giungono dalla città bastionata su macchine di lusso, trainate da bianche cavalle ornate di fiori. Cose così.

Uau, urlava Serena, applaudiva per il pronostico della cartomante, nel mentre Patri ha partito una musica reggaeton e iniziava a ballare scatenata sulla pista. Tutti brindavano per il salvataggio e Testagrande rideva ma non capiva niente, Serena ha detto che aveva ancora acqua nelle orecchie e io ho detto che quello l’acqua ce l’ha nel cervello e l’ha sempre avuta, Serena rideva quando parlavo così ho pensato che quello era il momento buono, l’occasione giusta: sai quando i momenti cruciali ti si appiccicano addosso? Così.

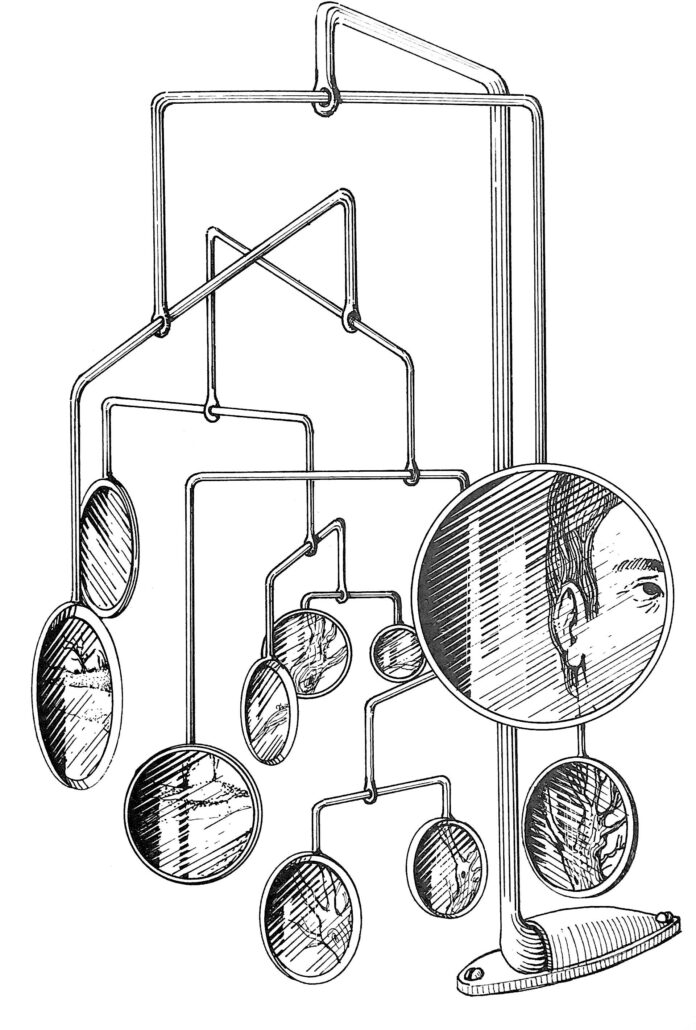

Mi sono avvicinata al suo viso ma Serena voleva ancora sapere la storia del ponte e maledetta io che ho parlato di questo ponte e delle bombe che ci lanciano di continuo dal millenovecentoquarantatre. Dopo dopo, ho detto, dopo ti racconto, adesso è il tuo turno ho detto, le ho tenuto la mano e ci siamo avvicinati al molo che costeggia la laguna. I pescatori scalzi armeggiavano con l’attrezzatura di fronte alla laguna, si alternavano per lanciare le lenze sullo stagno, ma è un gioco che non si riesce a capirlo fino in fondo. È sempre così. Le lenze disegnano linee nell’aria, si muovono su e giù verso la laguna, segnano piccole parabole nel cielo. Ora tocca a me, dice un altro, e così continuano a lanciare in direzione della città bastionata. Prego, dice uno dei pescatori e porge una canna da pesca a Serena e lei felice ha preso la canna e ha lanciato una parabola di lenza nel cielo. Tutto sembra incomprensibile quando succede, finché la notte nel villaggio si mostra per quello che è realmente: una magia. Scende la sera e le fiammelle incendiano l’ingresso della laguna, le lampare, sopra l’acqua si illuminano mille, forse duemila o forse più, si illuminano le linee tratteggiate e disegnate dalle lenze dei pescatori durante il giorno, rappresentano altrettanti ponti immaginari che collegano il villaggio alla città bastionata, alla città murata. Serena non poteva crederci, che spettacolo ha detto. I più abili disegnatori hanno costruito una fitta rete di ponti e autostrade, che come ragnatele fosforescenti rimangono sospese tra la laguna e la notte. E ancora altri pescatori con canne da pesca come pennelli hanno disegnato ville e castelli, torri immense e scale a chiocciola, piscine e piazze, colonne e templi circondati da mille linee ancora. Poi il disordine del gioco si frantuma con le prime luci dell’alba allora i ponti intrecciati, i ponti sovrapposti, i ponti ad arco, a sbalzo, sospesi, a carpiata, levatoi, basculanti, i ponti fatti di lenze li vedi scucirsi ogni mattina e non puoi farci niente. Ogni giorno si ripete uguale al precedente, cuci e scuci, i pescatori riprendono il lancio delle lenze, per costruire un’isola nuova e sospesa, più alta e impenetrabile, indistruttibile. Ma è solo un gioco, che al risveglio è già scucito e abbandonato, perché non c’è ponte che ti possa liberare dall’esilio delle isole.

Nel mentre la playa era una festa tremenda tutti ubriachi ballando reggaeton e limonando sulla rena e io ero davvero felice che la storia del ponte era ormai un ricordo lontano. Così facciamo al villaggio, sostituiamo le disgrazie con cose da niente, giochi e maschere, filastrocche di re e regine, di esserini con braccia e gambe che per sortilegio diventano pinne di bavosa. È uno stratagemma per ingannare la memoria e non diventare folli. Mi sono avvicinata da signora Simbula la cartomante, ciao signora Simbula ho detto, girami una carta, lei tremava e diceva stai attenta tesoro mi sembri troppo felice oggi. Ma cosa vuole questa? Ho pensato, tonta puoi essere? Non portarmi sfiga. Gira una carta. Ora era la mia carta, la vedevo stesa sul banchetto: il folle. Signora Simbula sorrideva, ma vattene cugurra, ho detto a voce bassa per non farmi sentire che comunque è una signora anziana e se mi sentiva poi mi mazziava veramente o mi faceva il malocchio giustizia ti prenda maledetta strega. Mi sono girata ho pensato boh, vado da Serena e gliela racconto questa storia del ponte, è giunto il momento, magari in riva al mare dopo il molo lungo ora che si fa buio, la cerco con gli occhi in mezzo a tutti i ballerini e al polverone della playa. Casino totale di casse, Patri ubriaca persa era già senza l’incisivo che limonava con uno continentale ubriaco anche lui ballando la cumbia ed erano abbronzati e sembravano davvero fichi non staccavano mai le bocche, sono calamite, ho pensato. Cerca che cerca ho visto Serena che parlava fitto fitto con Ulisse avanzo di galera, le starà raccontando la storia del ponte ora vado e la salvo ho pensato ridendo dentro, Sereeee urlo, Sereeee, ma come sono vicina ho visto che si baciavano anche loro. Era tutto un delirio, mi è preso un colpo al cuore: proprio con quell’avanzo di galera doveva baciarsi, giustizia, che maniera. Non è possibile, ho detto, forse mi sono sbagliata, guardo bene e no, non mi ero sbagliata erano tutto un bacetto qui bacetto lì palpatine come non ne avessero mai dato prima. Mi sono messa a correre sulla playa, forse non ci capivo più niente cosa mi prendeva mi batteva fortissimo il cuore. Ho raggiunto il molo scavalcato e proseguito nella spiaggetta più piccola quella stuggiata che volevo far vedere a Serena, ho lasciato dietro le luci e la musica lontano, sembrava proprio un piccolo pianeta di alieni e io cosa ci faccio qui, ho pensato. Mi è venuta voglia improvvisa di fare il bagno, ho tolto i vestiti e nuda mi sono tuffata, era calda e le ondine schiaffeggiavano piano piano la superficie del corpo, nuotavo e nuotavo fortissimo fino a che non mi mancava il fiato e forse piangevo mentre nuotavo ma il nostro mare è già pieno di pianti quindi chi se ne accorge.

Finita la nuotata ero più tranquilla ancora un po’ di singhiozzi ma fa niente, però ho pensato che la storia del ponte che collegava il villaggio alla città e di come è venuto giù, ho pensato che non mi andava più di raccontarla, del disastro delle bombe e della dinamite, del disastro della dinamite nel cuore della notte, senza preavviso, non mi va più di raccontare questa storia. Preferisco parlare di noi, di me dimenticata nel villaggio. È in questo posto che camminando lungo la laguna e fino alla playa, nuotando ogni volta fino a perdere le forze mi riempio di felicità estrema, solo in questo posto succede, non posso nemmanco saperlo cosa succede fuori perché fuori dal villaggio è impossibile andare ma quello che si prova qui è un miracolo che tutti nascondono, e a nascondere i miracoli si prolunga l’oppressione. Da qui si vede la città bastionata martoriata dalle bombe, nuotando sembra di precipitare in qualcosa di molto profondo per poi galleggiare di nuovo sulla superficie d’acqua fosforescente come se fosse un mare di un pianeta di una costellazione che non si è mai vista in tivù, mi sento di nuovo bene quando nuoto qui e penso che un giorno parleranno di questo ponte distrutto e di questa terra dimenticata e tutto quello che diranno l’avrò già detto io, così tutti, a quel punto, si accorgeranno della mia vita invisibile.

di

di

L’urlo

L’urlo

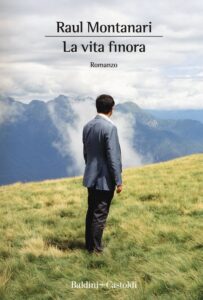

Innanzitutto: Raul Montanari è un grande titolista. Non c’è suo romanzo che non abbia un titolo evocativo, musicale, affascinante. La vita finora racconta la storia di Marco, un insegnante precario che trova un incarico in una scuola media privata in un paese dimenticato da Dio, imbucato in una valle lombarda. Posto dove si conoscono tutti e dove tutti sopportano il peso di una vita quotidiana segnata dal sopruso, dall’ignavia, dalla codardia. Dove si tramanda di generazione in generazione la prevaricazione e la sudditanza piuttosto che la solidarietà.

Innanzitutto: Raul Montanari è un grande titolista. Non c’è suo romanzo che non abbia un titolo evocativo, musicale, affascinante. La vita finora racconta la storia di Marco, un insegnante precario che trova un incarico in una scuola media privata in un paese dimenticato da Dio, imbucato in una valle lombarda. Posto dove si conoscono tutti e dove tutti sopportano il peso di una vita quotidiana segnata dal sopruso, dall’ignavia, dalla codardia. Dove si tramanda di generazione in generazione la prevaricazione e la sudditanza piuttosto che la solidarietà. Quella raccontata da Luis Landero ne La vita negoziabile è una lunga confessione in prima persona di Hugo Bayo e della sua vita meschina. Hugo, Hughito per chi gli ha voluto persino bene, è un protagonisa ingombrante, onnipresente, autoreferenziale. Il mondo sembra si sia messo contro le sue aspirazioni, i suoi talenti, le sue passioni. Hugo è, a suo dire, una persona generosa, sensibile, intelligente. È la vita che si è accanita contro di lui, fin dall’infanzia quando la scoperta di una madre, fino a quel momento idealizzata, capace di tradire il marito per un falso medico lo catapulta nel mondo crudele degli adulti. E che dire del padre, quel bigotto sempre con la bibbia in mano ma da buon amministratore di condimini lesto con i suoi servigi a lucrarci sopra?

Quella raccontata da Luis Landero ne La vita negoziabile è una lunga confessione in prima persona di Hugo Bayo e della sua vita meschina. Hugo, Hughito per chi gli ha voluto persino bene, è un protagonisa ingombrante, onnipresente, autoreferenziale. Il mondo sembra si sia messo contro le sue aspirazioni, i suoi talenti, le sue passioni. Hugo è, a suo dire, una persona generosa, sensibile, intelligente. È la vita che si è accanita contro di lui, fin dall’infanzia quando la scoperta di una madre, fino a quel momento idealizzata, capace di tradire il marito per un falso medico lo catapulta nel mondo crudele degli adulti. E che dire del padre, quel bigotto sempre con la bibbia in mano ma da buon amministratore di condimini lesto con i suoi servigi a lucrarci sopra? Louise è cresciuta nelle Alpi francesi in un ambiente tradizionale e soffocante. Conoscerà la città e la modernità quando decide di studiare all’università di Lione. Quella è l’età degli incontri imprescindibili di ogni persona. Amici, sodali, confessori, fidanzati. Fra questi Henri, un pianista inquieto, tormentato dalla perdita dei genitori durante l’occupazione nazista, e Johann, un tedesco amante della cultura francese. Alla fine è con Johann che Louise sceglie di vivere. Ciò significa lasciare la Francia, conoscere una terra e una lingua nuova, nuove abitudini, nuovi paesaggi. Louise, per amore lo fa. Al punto che conquista la nuova lingua fino a farla diventare sua, fino a scrivere direttamente in tedesco.

Louise è cresciuta nelle Alpi francesi in un ambiente tradizionale e soffocante. Conoscerà la città e la modernità quando decide di studiare all’università di Lione. Quella è l’età degli incontri imprescindibili di ogni persona. Amici, sodali, confessori, fidanzati. Fra questi Henri, un pianista inquieto, tormentato dalla perdita dei genitori durante l’occupazione nazista, e Johann, un tedesco amante della cultura francese. Alla fine è con Johann che Louise sceglie di vivere. Ciò significa lasciare la Francia, conoscere una terra e una lingua nuova, nuove abitudini, nuovi paesaggi. Louise, per amore lo fa. Al punto che conquista la nuova lingua fino a farla diventare sua, fino a scrivere direttamente in tedesco. Sempre più romanzi, negli ultimi dieci anni, stanno raccontando storie ambientate in un futuro per nulla distopico, dove le conseguenze del nostro scriteriato modo di gestire l’ambiente avrà conseguenze terrificanti. Gli scrittori, si sa, sono sismografi che percepiscono le vibrazioni telluriche delle paure collettive. Quelle profonde, reali, a differenza della demagogia imperante occupata a mettere in scena solo le paure superficiali, contemporanee.

Sempre più romanzi, negli ultimi dieci anni, stanno raccontando storie ambientate in un futuro per nulla distopico, dove le conseguenze del nostro scriteriato modo di gestire l’ambiente avrà conseguenze terrificanti. Gli scrittori, si sa, sono sismografi che percepiscono le vibrazioni telluriche delle paure collettive. Quelle profonde, reali, a differenza della demagogia imperante occupata a mettere in scena solo le paure superficiali, contemporanee.

di Davide Gatto

di Davide Gatto