di Lucia Amara

«E il bambino appena potrà trascinarsi, avanzerà o, se qualche cosa lo minaccia, regredirà. Il bambino è il tattico che avanza, è il tattico che indietreggia. L’avanti, il dietro? A dir il vero, non esiste l’avanti non esiste il dietro. Che cos’è l’avanti? Che cos’è il dietro? Dipende dall’estremità che prendete. Ecco perché, in battaglia si fanno talvolta movimenti aggiranti per cambiare il senso di questo avanti e indietro. Sono queste le grandi regole della tattica.»

M. Jousse

«L’unico eroe in questa toccante storia è l’umanità»

Géricault, iscrizione sul quadro La zattera della Medusa

- Rizoma, carte e calchi

Quando Gilles Deleuze e Félix Guattari, in Rhizome, il saggio pubblicato nel 1976 e in seguito divenuto introduzione di Mille Plateaux (1980), fanno riferimento a Fernand Deligny (e forse in molti conoscono questo nome in virtù di tale accenno), è un riferimento che gravita innanzitutto attorno alla questione dei rapporti di referenza. Nello specifico, al «metodo Deligny» si fa ricorso nel quinto e sesto punto, enumerati da Deleuze e Guattari tra i «caratteri approssimativi» di un rizoma, sotto la denominazione di «principio di cartografia e decalcomania», in base al quale «un rizoma non è soggetto alla giurisdizione di nessun modello strutturale e generativo». L’argomentazione si articola a partire dalla differenza tra carta e calco, laddove quest’ultimo assume un connotato negativo: «Tutta la logica dell’albero è una logica del calco e della riproduzione. […] Tale logica ha per scopo la descrizione di uno stato di fatto […] essa consiste nel ricalcare qualche cosa di precostituito»:

Tutt’altro è il rizoma, carta e non calco. Fare la carta e non il calco. L’orchidea non riproduce il calco della vespa, fa carta con la vespa all’interno di un rizoma. La carta si oppone al calco, è interamente rivolta verso una sperimentazione in presa sul reale. La carta non riproduce un inconscio chiuso su se stesso, lo costruisce. Concorre alla connessione dei campi, allo sblocco dei Corpi senza Organi, alla loro massima apertura su un piano di consistenza. Fa a sua volta parte del rizoma. […] (Deleuze & Guattari 2006: 46, corsivo mio)

Proprio perché incentrata su una «sperimentazione in presa sul reale», che favorisce «la connessione dei campi», una carta ha molteplici entrate, contrariamente al calco che ritorna sempre allo «stesso»:

La carta è aperta, è connettibile in tutte le sue dimensioni, smontabile, reversibile, suscettibile di costanti rimaneggiamenti. […] La si può disegnare sopra un muro, concepirla come un’opera d’arte, costruirla come azione politica o meditazione. […] Una carta è legata alla performatività, mentre il calco rinvia sempre a una pretesa «competenza » (Ibidem).

Un modello opposto alla carta è quello della psicoanalisi, o della «competenza psicanalitica»

che ripiega ogni desiderio ed enunciato su un asse genetico o una struttura surcodificante, che stampa all’infinito i calchi monotoni degli stadi su questo asse o dei costituenti su questa struttura, la schizoanalisi rifiuta ogni idea di fatalità ricalcata, non importa quale nome le si dia, divina, anagogica, storica, economica, strutturale, ereditaria o sintagmatica (Ibidem, corsivo mio).

La psicoanalisi colloca e ordina le pulsioni e gli oggetti parziali come stadi su un asse genetico, mentre essi sono «opzioni politiche relative a specifici problemi, entrate e uscite, vicoli ciechi, che il bambino vive politicamente, ossia con tutta la forza del suo desiderio» (Ivi: 47).

Il calco diventa pericoloso, secondo Deleuze-Guattari, quando trasforma il rizoma in radici e radicelle, ossia blocca, organizza e stabilizza neutralizzando le molteplicità e seguendo gli assi di significanza e soggettivazione. È ciò che hanno in comune la psicoanalisi e la linguistica, che procedono a predisporre calchi o foto (dell’inconscio l’uno, e del linguaggio l’altro, la questione non cambia essendo il meccanismo il medesimo):

Guardate la psicoanalisi e la linguistica: l’una non ha mai eseguito che calchi o foto dell’inconscio, l’altra, calchi o foto del linguaggio, con tutti i tradimenti che ciò comporta (non è sorprendente che la psicoanalisi abbia legato la sua sorte a quella della linguistica). (Ibidem)

Eppure, considerando che la carta ha da sempre la prerogativa di essere ri-calcata, Deleuze e Guattari ammettono che per uscire da questa logica binaria potrebbe valere il ragionamento opposto, è solo una questione di metodo; e allora si deve sempre riportare il calco sulla carta. Il riferimento è implicito: diverrà esplicito poco più avanti quando Deleuze-Guattari nomineranno apertamente il «metodo di Fernand Deligny», senza fornire tuttavia alcuna spiegazione né del metodo in sé, né del suo artefice.

*

Nel 1968 Fernand Deligny, già da un trentennio educatore nelle istituzioni per l’infanzia e per l’adolescenza deviata, aveva fondato, nel sud della Francia, tra le montagne delle Cévennes, una comunità, fatta di vaste «aree di soggiorno», distanti tra loro e sparse attorno alla cittadina di Monoblet, dove venivano assistiti bambini a parte, o indietro (secondo le definizioni correnti), che molte istituzioni avrebbero rifiutato. Insieme ai suoi collaboratori, che Deligny denominò «présences proches», presenze vicine, ragazzi giovani ma non educatori specializzati né diplomati, mise in atto un metodo per dar voce a chi, come gli autistici o i mutacici, è fuori-linguaggio (hors langage, sic Deligny). È qui che prese avvio la pratica delle carte e dei calchi, di cui si parla in Rhizome. Adottando un criterio di trascrizione sempre uguale e condiviso, venivano riprodotte le carte topografiche, o mappe, delle «aree di soggiorno», alle quali gli educatori sovrapponevano fogli trasparenti (i calchi) sui quali di giorno in giorno venivano registrati i tracciati dei percorsi e degli spostamenti quotidiani dei bambini, gli oggetti con cui essi entravano in relazione, mettendo in evidenza i «nodi» di incontro con i tragitti degli adulti. Lignes d’erre chiamò Deligny queste cartografie, in italiano linee d’abbrivio, piuttosto che linee d’erranza, come facilmente si sarebbe tentati di tradurre. L’abbrivio è un termine più adatto a riprodurre ciò che Deligny intendeva usando il termine erre, proprio perché i tragitti erratici dei bambini autistici, privi come sono di linguaggio e incapaci di un agire mirato, vengono mossi da una propulsione e si implementano solo per la forza stessa con cui si sono innescati, sconnessi totalmente da uno scopo.

Il ricorso alla carte di Deligny, in Rhizome è, dunque, esemplare, condividendo il rizoma e la carta, per la loro stessa natura, «entrate molteplici»:

Il metodo di Deligny: fare le carte dei gesti e dei movimenti di un bambino autistico, combinare più carte per lo stesso bambino, per più bambini… Se la carta o il rizoma hanno per natura entrate molteplici, si dovrà considerare il fatto che ci si può entrare per il cammino dei calchi o la via degli alberi-radice, tenuto conto delle precauzioni necessarie (qui, ancora, si rinuncerà a un dualismo manicheo). (Deleuze & Guattari 2006: 48-49)

La psicoanalisi, al contrario, si sbarazza della «carta» e fa «calco» con l’inconscio. Deleuze e Guattari cercano modelli rizomatici da opporre al puro stile «psicoanalisi infantile», che tende a distruggere la carta, sovrapponendo e predisponendo calchi arbitrari o finti. Al piccolo Hans si è continuato a «SPEZZARGLI IL RIZOMA, a MACCHIARGLI LA CARTA, a rimettergliela a posto, a sbarrargli ogni via d’uscita […] gli si sbarra il rizoma dell’edificio, poi quello della strada, lo si radica al letto dei genitori, lo si arborifica perfino nel suo corpo […]» (Ibidem). Secondo Deleuze-Guattari, Freud considera, sì, la cartografia del piccolo Hans, ma riportandola e ripiegandola sul modello familiare, sulla «foto di famiglia», che ha la medesima struttura ad albero o a fittone, che il rizoma vorrebbe eludere. Un’operazione simile ha eseguito Melanie Klein sulle «carte geo-politiche» del piccolo Richard, da cui estrae foto e copie, non comprendendo «un problema di cartografia» del suo paziente e ricorrendo a «calchi preconfezionati». Il rizoma viene così spezzato e ciò coincide con l’interruzione del desiderio:

Quando un rizoma è otturato, arborificato, è finita, del desiderio non passa più niente, perché è sempre per rizoma che il desiderio si muove e produce. Ogni volta che il desiderio segue l’albero, si verificano ricadute interne che lo precipitano e lo conducono alla morte, ma il rizoma opera sul desiderio per spinte esteriori e produttive. (Deleuze & Guattari 2006: p. 48)

Deleuze-Guattari suggeriscono di «tentare l’altra operazione, inversa ma non simmetrica. Reinnestare i calchi sulla carta, rapportare le radici o gli alberi a un rizoma» (Ibidem). L’operazione di reinnesto, se estesa allo studio dell’inconscio e del bambino, produrrebbe una relazione «rizomatica» tra l’albero familiare e la mappa del fitto reticolato di luoghi, strade o palazzi, che, in questa direzione, si configurano piuttosto come «vie di fuga» del bambino e non vengono barrate dall’asse famiglia-padre-madre:

Lo studio dell’inconscio, nel caso del piccolo Hans dovrebbe porsi nella prospettiva di mostrare come egli tenti di costituire un rizoma, con la casa familiare, ma anche con la linea di fuga del palazzo, della strada, ecc.; come queste linee si trovino precluse, con il bambino che viene radicato nella famiglia, fotografato sotto il padre, ricalcato sotto il letto materno […] come il bambino non possa più fuggire se non sotto la forma di un divenire-animale assimilato alla vergogna e alla colpa. (Ibidem)

Lo «stile psicoanalisi infantile» non riesce a comprendere – concludono Deleuze e Guattari – che «il divenire-cavallo del piccolo Hans è una «vera opzione politica».

*

Cosa succede dunque se, come Deligny, si riporta o si reinnesta il calco sulla carta? Quali configurazioni, spaziali e non, ne sortiscono? All’inizio di Rhizome scrivere e mappare si equivalgono: «Scrivere non ha niente a che vedere con il significare, ma con il misurare territori, con il cartografare, perfino contrade a venire». Quali contrade a venire ci indica «il metodo di Deligny»? Perché di questo si tratta, nel caso in cui si voglia indagare il tratto fortemente utopistico della sua inchiesta, dove utopia non deve richiamare l’irrealizzabile, ma lo spostamento e sfiatamento di luogo (e luoghi) di cui è portatrice, di certo il nucleo più essenziale e notevole dell’operazione e dell’opera di Deligny.

Riprendendo il piano politico del discorso, oltre all’operazione associata al desiderio infantile troviamo, nella riflessione di Rhizome e nell’accenno a Deligny, un altro livello di nessi, che danno conto di una serie di congiunture storico-politiche rilevanti, il cui fulcro si rintraccia attorno a un importante e durevole dibattito, avviato nel ’68, sul tema della configurazione spaziale di una opzione politica, anche decentralizzata e centrifuga o centripeta, pertinente al modello che Deleuze e Guattari cercano nel rizoma:

In che modo i movimenti di deterritorializzazione e i processi di riterritorializzazione sono relativi, perennemente connessi, intrecciati gli uni agli altri? L’orchidea si deterritorializza formando un’immagine, un calco della vespa, la vespa si riterritorializza su questa immagine. La vespa, nondimeno, si deterritorializza diventando un pezzo dell’apparato di riproduzione dell’orchidea, ma allo stesso tempo riterritorializza l’orchidea, trasportandone il polline. La vespa e l’orchidea fanno rizoma in quanto sono eterogenee. […] non imitazione, ma cattura di codice, plusvalore di codice, aumento di valenza, vero divenire, divenire-vespa dell’orchidea, divenire-orchidea della vespa, con entrambi i divenire che assicurano la deterritorializzazione di uno dei termini e la riterritorializzazione dell’altro e si concatenano e si danno il cambio secondo una circolazione di intensità che spinge la deterritorializzazione sempre più avanti. (Deleuze & Guattari 2006: 43)

I movimenti che si producono tra vespa e orchidea, esempio tipico di rizoma, non sono asserviti a uno schema per imitazione e somiglianza, ma all’esplosione di due serie che, sebbene parallele, deflagrano in «linee di fuga», condividendo un rizoma comune pur non producendo significanza. Deleuze e Guattari ricorrono alla formula di Rémy Chauvin: «Evoluzione aparallela di due esseri che non hanno assolutamente niente a che vedere l’uno con l’altro».

La modalità con cui il metodo psicoanalitico riduce e minora i movimenti cartografici e geografici del bambino riproduce esattamente un pericolo sociale e politico. Anche laddove si riesca a produrre una rottura, o si scorga o si tracci una linea di fuga, si rischia in seguito di ritrovare organizzazioni che ristratificano l’insieme, formazioni che ridanno il potere a un significante. Deleuze e Guattari, registrando il meccanismo di ciò che si manifesta e configura come ritorno a un ordine, lo estendono poi alle più diverse situazioni e configurazioni, «dalle risorgenze edipiche fino alle concrezioni fasciste».

La pratica delle carte e dei calchi di Deligny diviene dunque una leva importante per i due filosofi, lo si legge chiaramente nel passaggio che prelude a quel «metodo»:

Sulla carta si devono sempre ricollocare le impasse, e da lì aprirle sulle possibili linee di fuga. Lo stesso dovrebbe avvenire per una carta di gruppo: mostrare in quale punto del rizoma si formino fenomeni di massificazione, di burocratizzazione, di leadership, di fascistizzazione, ma anche quali linee continuino, magari sotterraneamente, a fare oscuramente rizoma. (Ivi: 48)

Si comincia così a comprendere meglio come, per Deleuze-Guattari, il «metodo di Deligny» possa assurgere a laboratorio in cui sperimentare il concetto di rizoma e ripensarlo in termini di prassi, all’interno di domande che erompono spesso dalle medesime occorrenze. Uno dei ceppi comuni sta proprio nel reinterrogare il concetto di configurazione e i modi in cui si producono i rapporti di referenza, che Deleuze-Guattari individuano sia nella storia, intesa come complessa stratificazione di poteri e relazioni di poteri; sia nella storia, che potremmo definire ‘privata’, vista dalla parte dell’inconscio freudiano, in cui le stratificazioni fanno sempre capo a un “albero” genealogico familiare (ad essere presa di mira da Deleuze-Guattari è la psicoanalisi infantile con le sue discendenze che portano sempre direttamente al letto del padre/madre); sia, infine, nelle strutture di potere del linguaggio, come si evince dall’albero sintagmatico di Chomsky costruito secondo uno schema dicotomico. Opporsi al dispotismo della costruzione binaria e ad albero, in cui ogni elemento dipende dall’altro senza possibilità di rottura, o via di fuga, significa, dunque, pensare in termini di territorialità.

Termini e concetti quali deriva, margine e linea di fuga, sono giunti a noi da questo complesso dibattito, che mosse i suoi primi passi alla fine degli anni sessanta, di cui Mille Plateaux di Deleuze-Guattari è uno dei contributi più sostanziali, oltre che compendianti. Tornare a verificarne il punto di scaturigine è il motivo per cui è importante rimettere Deleuze e Guattari in relazione con Fernand Deligny.

Il trattamento a cui Deligny sottopone il termine «deriva» è emblematico:

La deriva di cui parla Deligny non è né esistenziale né situazionista. Essa designa lo spostamento per il quale degli operai, dei contadini, degli studenti, hanno lasciato una via ben tracciata per mettersi in situazione di ricerca. Indica lo spostamento e la cosa: la pinna verticale immersa che impedisce a un aereo o a un’imbarcazione di derivare. Ha il suo territorio (così come dice Deleuze dei nomadi che hanno un territorio), la sua gerarchia… (Alvarez de Toledo, in Deligny 2007: 804, trad. mia).

Per questa via, la condizione del bambino autistico diviene un campo aperto. Privo totalmente di linguaggio, egli è già di per sé deriva e margine, perché nel momento in cui la pensiamo, la sua condizione, lo facciamo in termini di linguaggio e con il linguaggio, quindi “quella” condizione non può che rimanere fuori. E se l’adulto (educatore o vicino e familiare), dalla sua parte, non dà alcun potere al linguaggio, saranno all’inverso questi bambini a controllare e vigilare la deriva, a garantire una postazione che diversamente sarebbe insostenibile per chi il linguaggio ce l’ha. Così, in una lettera, datata 7 ottobre 1975, a Isaac Joseph, giovane filosofo assistente in sociologia all’Università di Lyon, che aveva visitato la rete delle Cévennes nel ’74 e che curerà l’edizione dei Cahiers de l’Immuable, Deligny scrive che ha affidato a Janmari, il ragazzo che incontrerà a La Borde e attorno al quale si costruirà il progetto nelle Cévennes, il compito di «ispettore delle derive» e agli altri ragazzi quello di «controllori». Saranno le loro presenze e i loro passaggi a decidere la fondatezza delle derive di ogni area di soggiorno:

«Sono un miscredente», «Qui siamo tutti miscredenti. Qui, noi non ci crediamo alla parola, non ci fidiamo…» e qui Janmari ci aiuta a tenere questa posizione insostenibile, ci aiuta nella nostra deriva. Nessuno ignora in questa rete che il linguaggio non è religione o mito che si sostiene su una credenza o si rifiuta attraverso un’eresia, che è costitutivo del me e del sè e che nulla che germina su questo terreno sfugge al fiume di parole. Semplicemente Janmari e gli altri, permettono questa deriva della zattera che ha cominciato con questa scommessa di diffidenza, di miscredenza.

Chi deriva? Chi si vuole domandare seriamente cosa ne sarà delle loro maniere d’essere una volta che essi avranno messo la parola a rottamare ciò che è stabilito […]. (Deligny 2007: 850, trad. mia)

Per questo Deligny, come tutti i fondatori di nuove pratiche e mitologie, considera necessario rimettere a punto un vocabolario, azione fondamentale se si vogliono riformulare le questioni. Dunque, alla linea di fuga, che non può in alcun modo riguardare un bambino privo di linguaggio, il quale si muove nello spazio e nella vita con delle intensità più simili a una propulsione senza motore, Deligny oppone la ligne d’erre. Da qui proviene la scelta, data anche da un certa riuscita eufonica, di usare il verbo errer nella forma erre, senza precisarne né la persona né il modo e il tempo (potrebbe essere Io o Tu, indicativo o congiuntivo) e non mutando il verbo in sostantivo, errance, proprio per non rinchiudere definitivamente in una parola/forma i tragitti “senza fine” di chi è privato, fin dalla nascita, del linguaggio:

Erro: mi è venuta la parola. Essa parla di un po’ di tutto, come tutte le parole. Di “un modo di camminare, di andare”, dice il dizionario, della “velocità acquisita da una nave su cui non agisce più il propulsore” e anche “di orme di un animale”. Parola molto ricca, come si può vedere, che parla di andatura, di mare e di animale, e che nasconde ben altri echi: “errare: – allontanarsi dalla verità… andare su e giù, a caso, all’avventura”. J.-J.Rousseau lo dice: “viaggiare per viaggiare, significa errare, essere vagabondo”. Ma anche “manifestarsi qua e là, e fuggevolmente, su diversi oggetti, sorridere a fior di labbra”.

Eccoci provvisti di una parola che non vuol dir nulla, colma di senso comune come una conchiglia può esserlo di sabbia, morto venuto a riempirla, bestia defunta. E questi strani animali vagabondi, privati di propulsore, che manifestano vai a sapere cosa a tutte le estremità di questo campo che è quello del nostro sguardo, eppure hanno un nome di persona di cui sembra non si sentano segnati (Ivi: 811, trad. mia)

Davanti a questi bambini «increati dal Verbo» e «non coniugati», perché semplicemente il verbo non lo possono coniugare – come di loro dice Deligny – la categoria della psicoanalisi, che erge a fondamento il linguaggio, non può che risultare un paradigma inadeguato. Quella di essere hors-langage è una condizione da cui non si può tornare indietro, né edificarla né dargli alcuna configurazione se non di tipo strettamente spaziale: noi, dotati di linguaggio viviamo nel tempo – dice Deligny – loro, i bambini senza-linguaggio, vivono nello spazio.

*

Fernand Deligny, lontano da Parigi e dai tumulti sessantottini, lavora con esseri umani privi della facoltà del linguaggio e che non possono rivendicare alcun diritto alla parola, mettendo rigorosamente in crisi i termini e gli estremi della rivendicazione del prendere, o dare la parola (de Certeau 2007). Una presa di posizione di fronte all’ideologia che si riassume in una frase di Moindre geste, il film-documentario che Deligny girò insieme a Josée Manenti e Jean-Pierre Daniel, nel 1971: «Perché sarebbe necessario che la parola appartenga a qualcuno, anche se qualcuno la prende?». Non sono i diritti dell’alienato a interessare Deligny, ma piuttosto il contrario, cioè la sua «irresponsabilità» profonda e inveterata, la sua impossibilità a farli valere i propri diritti.

Nella prima pagina del suo diario-autobiografia, Journal d’un éducateur (1966), in visita in un asilo psichiatrico, Deligny annota:

È vero che questi bambini indietro in questo castello di Sologne vivono del tutto al di fuori del tempo e dello spazio, perdutamente apolitici […].

Liberi. Sono liberi. Essi possono esprimersi liberamente attraverso ogni sorta di onomatopea. Non sono obbligati neanche a servire le parole in quanto tali. Hanno colori a tempera e matite per esprimersi ancora, liberamente. Non hanno bisogno di fare il minimo gesto utile. Ritirati dalla nascita. (Deligny 2007:11, trad. mia)

*

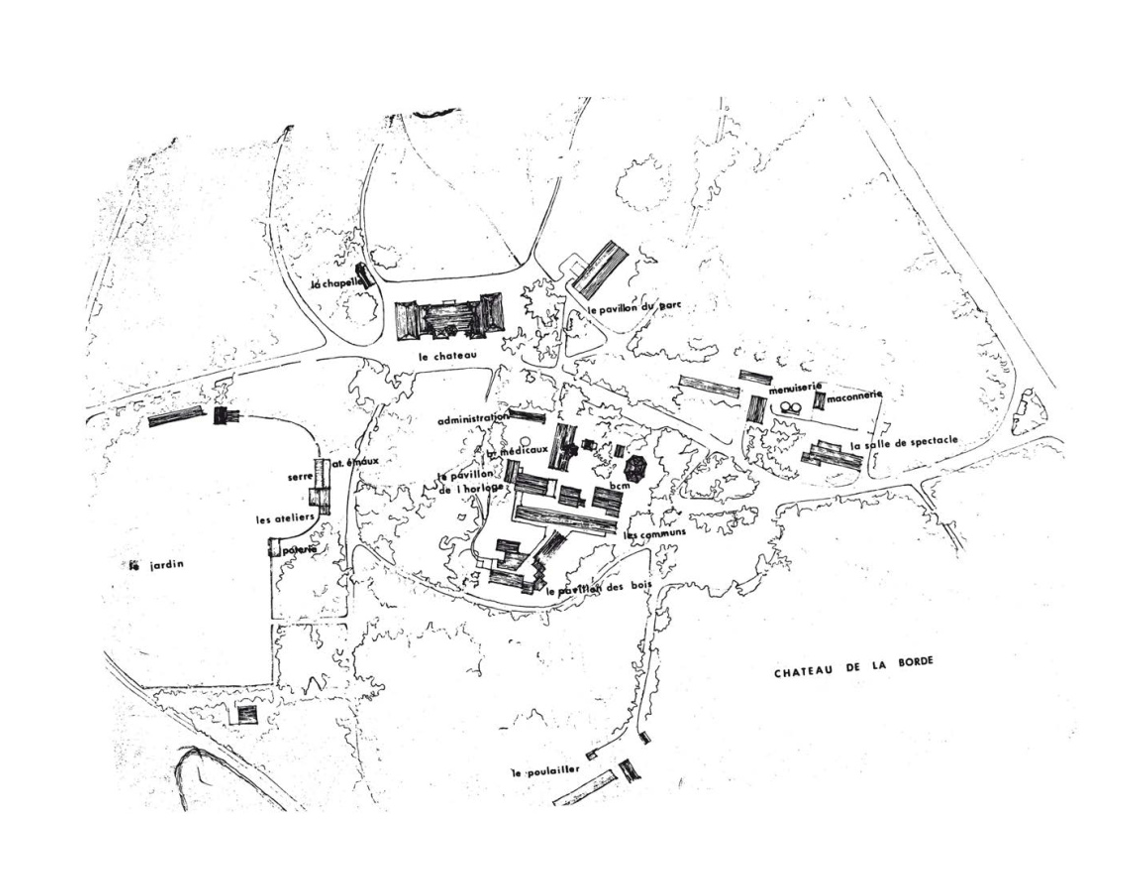

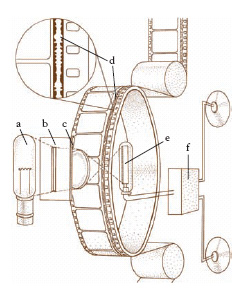

Figura 1. Mappa della clinica di La Borde

Nel 1977, Félix Guattari dedica il numero 21 di Recherches ai dieci anni di esperienza psichiatrica della clinica di La Borde, fondata dallo psicanalista Jean Oury, nella regione francese di Loir-et-Cher: «Histoires de la Borde: 10 ans de psychothérapie institutionnelle à Cour-Cheverny 1953-1963». Nella prefazione, a cura dello stesso Oury, fondatore della clinica insieme a Guattari, è evidente come l’acceso dibattito prendesse forma attorno a una riflessione incentrata sullo spazio. Non a caso il testo è accompagnato dalla mappa della clinica (Figura 1). Un «altrove», ma qui e «presente», un «luogo puro», si staglia all’orizzonte, un luogo neutro da reinventare:

Niente è da vedere qui. Niente, se non una certa curvatura dello spazio. Tutto concorre forse, ingenuamente, a stabilire l’equazione di questa curva. […] Questo cammino, di un altrove sempre presente, che marca nella sua istanza le ripetizioni, i luoghi, le scene, incontra una quotidianità banale e abbondante. Sapere se c’è un luogo puro, un luogo di neutralità dove possa inscriversi ogni evento, ogni itinerario, foss’anche il più inabituale? (Oury 1976: 9)

Deligny reagì all’uscita della rivista con una lettera a Guattari, raccolta nel terzo dei Cahiers de l’Immuable, sotto il titolo Dal mistero al miraggio, in cui torna su alcuni punti del saggio di introduzione – ed in particolar modo su un passaggio in cui Guattari, riferendosi a un arco di tempo che va dalla fine della guerra al sessantotto, parla di «crisi generale dei punti di mistero», in cui, secondo il suo punto di vista, azioni come quella di Deligny ebbero la «funzione di raccordo»:

In questo disastro religioso, aggeggi come Saint-Alban e Deligny svolgevano la funzione di raccordo. Come hanno potuto, questi focolai del mistero, fondarsi attorno a bande di folli e di delinquenti? Si pensava che in quei luoghi accadesse qualcosa… (Guattari, in Deligny 1980: 65)

E Deligny replica:

Dove tu dici mistero, io dico miraggio. E mi va benissimo di essere preso per un “posto”. Eccomi dunque luogo. Prendersi per il “buon” luogo. (Ivi: 66)

Ricordando come Jean Oury, durante la sua permanenza a La Borde, lo avesse un giorno apostrofato “vicino”, Deligny ammette che è vero, sì, lui era un vicino. Tuttavia il vicinato implica una distanza, aggiunge: «Bisogna sempre mantenere un po’ di distanza, altrimenti si passa – e si trapassa – per davvero». E Deligny prende distanza anche dalla psichiatria di La Borde. La questione è sostanziale, anche perché egli dall’inconscio e dalla storia sposta l’attenzione su di un altro piano, mettendo in campo il concetto di «umano»:

Per me non si tratta di dire la mia in queste storie ma di precisare qualcosa di ben diverso. A voi stavano a cuore la storia e l’inconscio, a me l’umano. Ecco una parola insolita, nuova nuova. Nessuno – e io meno di tutti – sa cosa voglia dire. D’altra parte (l’)umano non vuole dire niente. […] E l’umano, relitto irriducibile, è vicino ineluttabilmente. Per questo l’ho soprannominato libertario. L’umano non è qualcosa, come io non sono un luogo. Ma può capitargli di aver luogo al di sopra di ogni mercato, di ogni mercanzia e di ogni mercanteggiare, come un punto di orientamento all’origine della necessità di libertà sempre riconosciuta. Dell’umano, a dire il vero, tutti se ne infischiano. Si trova infatti all’altro polo della persona. Se questo focolaio di mistero potesse parlare, ecco cosa direbbe. (Ivi: 67)

*

Le sovrapposizioni e i riverberi tra Deleuze, Guattari e Deligny sono importanti e non così facilmente riconducibili a una semplice genealogia o enumerazione di luoghi, concetti e opposizioni, in molti casi generatesi da un alveo storico-politico e culturale comune. Intanto, un primo dato cronologico: Rhizome esce nel 1976, stesso anno di apparizione, per la rivista Recherches, diretta da Félix Guattari, dell’ultimo dei tre Cahiers de l’Immuable di Fernand Deligny (i primi due erano usciti tra il 1975 e il 1976). Il titolo origina dalla constatazione che l’«immutabile», termine con cui Deligny allude alla ripetitività convulsiva e stereotipata dei bambini autistici, può diversamente essere assunta come regola organizzativa e ritmica su cui scandire la vita degli adulti insieme (o vicini) ai bambini:

È affetto

questo bambino

da autismo infantile precoce

il suo isolamento è estremo

dice la psichiatria

e quel che dice è vero

il sintomo è innegabile

e dato che è di immutabile

che ha bisogno

ne avrà quanto ne vuole

di immobile e di reiterato e di

sempre uguale.

(Deligny 1977: 13)

I Cahiers de l’Immuable sono la testimonianza e il punto più alto, la summa dell’esperienza “pedagogica” di Deligny su quelle che lui nominò lignes d’erre, e che, come abbiamo visto, corrispondono precisamente alle cartografie cui si riferiscono Deleuze e Guattari, in Rhizome. Potrebbe allora essere interessante rifare il passo da qui, mettendo ancora una volta in relazione alcuni aspetti del pensiero e della pratica di Fernand Deligny con un dibattito ampio, di carattere storico e politico, come era in quel frangente, piuttosto che semplicemente riporlo per sempre all’interno della pratica dell’anti-psichiatrica o dalla cosiddetta pedagogia libertaria. Concetti quali territorialità, deterritorializzazione e riterritorializzazione, configurazione e piani di consistenza, linee di fuga e tracce di intensità, concatenamento e modi del concatenamento in rapporto a tipologie di potere sociale, ci appaiono parole quasi rinsecchite dall’uso, che possono essere riascoltate come conchiglie vuote, nello stesso modo in cui Deligny immaginava le parole in disuso, abbandonate come banchi di conchiglie.

La figura di Deligny è complessa e raffinata, le sue aree di intervento, dalla letteratura alla poesia, dal disegno al cinema, votate a un rigore assoluto e intransigente, sono difficilmente riportabili a un’unica area disciplinare. La questione dell’autismo rappresenta nel suo lavoro un perno, prima di tutto esistenziale («Noi abbiamo raggiunto la chiave delle nostre esistenze», scrive nel secondo dei Cahiers de l’Immuable); ma, al contempo, Deligny intravede e disegna la “regola tattica” per la possibilità di un estremo confronto storico-politico. In questo doppio si gioca allora un’ulteriore possibilità di ri-leggere l’opera di Deligny.

- Transumanza

Quando nel 1968 Fernand Deligny si trasferisce nelle Cévennes per fondare la comunità di presa in carico di bambini e ragazzini considerati «im-possibili» e «in-curabili», non si tratta di un ritiro, né tanto meno di un ritiro da Parigi, o da un centro. Innanzitutto Deligny è già lontano. Egli, tra il febbraio 1965 e il luglio 1967, aveva soggiornato nella clinica psichiatrica di La Borde, a Cour-Cheverny, invitato da Felix Guattari e Jean Oury. Sarebbe più appropriato parlare di avanguardia, nel senso di un reparto avanzato, perché Deligny, nelle Cévennes, si sposta in avanti, non torna indietro come qualcuno potrebbe pensare, insinuando sulla sua comunità il sospetto di primitivismo.

Il viaggio è già inscritto nel suo romanzo. Anche per la eco di quello che Stevenson, uno degli autori preferiti di Deligny, aveva compiuto attraverso le Cévennes nel 1878 e descritto nel romanzo Viaggio nelle Cévennes in compagnia di un asino (R- L. Stevenson 2012). I luoghi sono storicamente pregnanti, sia per Stevenson che per Deligny: in quelle montagne, all’inizio del Settecento, ebbe luogo la rivolta dei Camisards, i protestanti perseguitati dal re cattolico Luigi XIV. Durante quella che fu una vera guerriglia si verificarono strani episodi: paracusie, apparizioni, e bambini che parlavano lingue sconosciute o in glossolalie («bambini tocchi», li dice Stevenson), da cui si è trasmessa la leggenda dei “piccoli profeti delle Cévennes”. Deligny, giunto in quella regione del massiccio centrale, aveva in progetto di girare un film sui Camisards, per l’appunto.

Eccolo descrivere l’arrivo del «primo nucleo» tra le montagne:

Il nostro arrivo nelle Cévennes avveniva quasi all’indomani di un’alluvione che aveva fatto straripare i fiumi allagando le città. Tra le maglie di ferro dei tralicci dell’energia elettrica erano ancora impigliati grovigli di rami e di alberi. Sembravano nidi. Eravamo in sei oltre alcuni bambini… (Deligny 1980: 7, corsivo mio)

Colpisce il termine «nidi» perché è carico di senso nella “trasferta” di Deligny, per il quale la specie si perpetua attraverso i gesti (solo così è possibile usare un concetto altrimenti pericoloso come quello di specie). Ecco allora che uno dei gesti originari di un “umano” di cui Deligny scaverà le tracce è molto vicino a ciò che per gli animali è la nidificazione. Per questo Deligny sceglierà i luoghi in cui fermare la sua erranza e li chiamerà aree di soggiorno («unità sparse nelle Cévennes»), rubando l’espressione al vocabolario dell’etologia animale. Si sa che Deligny fosse un lettore dei Souvenirs entomologici di Jean Henri Fabre (Fabre: 1957; 2020). Si ri-porta il soggetto a un punto di origine, che è sempre spaziale: in quel luogo dove possiamo fare a meno del linguaggio.

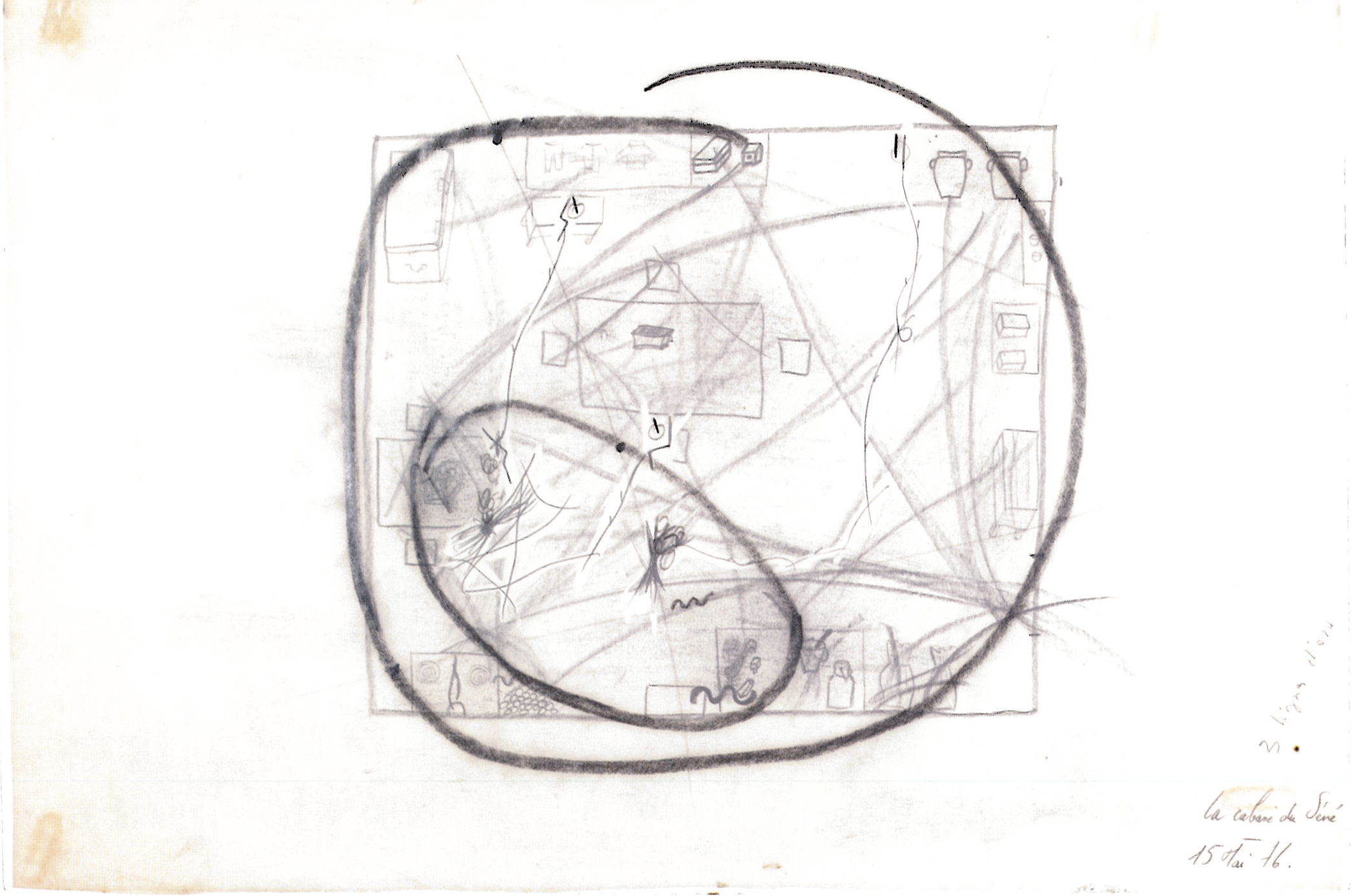

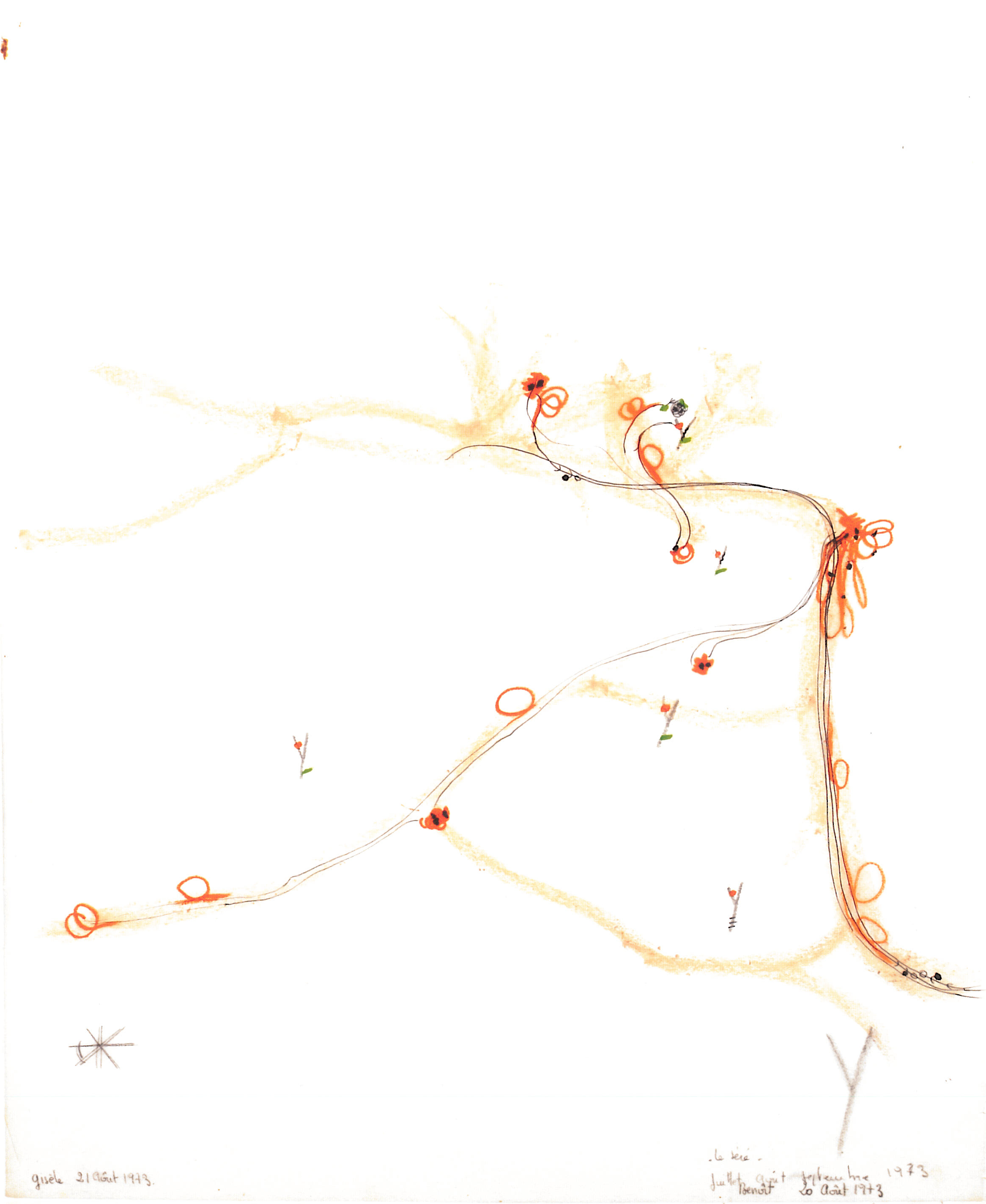

La parabola di tali tragitti è quella originariamente tracciata a matita su fogli bianchi da Janmari, il ragazzo encefalopatico grave, proveniente dalla clinica parigina della Salpêtrière, affidato a Deligny dalla madre a La Borde, nel 1966, e che lo “inquieta”, nel senso che lo metterà nella quête, divenendo l’ispiratore del nuovo spostamento nelle Cévennes. Il disegno che il ragazzo traccia per giorni interi è una O mal fermé (una O non chiusa), come la chiama Deligny. Un cerchio aperto che diventerà la struttura portante del «tentativo in corso»: il tentativo non è un progetto né una applicazione di principi, ma una «démarche», un’andatura, un modo di camminare. (Fig. 2)

Figura 2

Figura 2

Se il tratto della linea rimane aperto, il progetto è sempre possibile. Siamo di fronte non all’edificazione che è propria al linguaggio, perché quei bambini sono in «vacanza di linguaggio», ma all’erranza tipica di certi uccelli che nidificano utilizzando i nidi abbandonati da altre specie (De Certeau 1990: 136). Sono movimenti opposti, tutte opzioni possibili. Deligny sceglie di ripercorrere le tracce segnate della catena ercinica, ricerca il gesto primo e prima del linguaggio; fiuta la memoria dei luoghi, cerca una collocazione, il tòpos dei bambini; si stanzia fondando aree di soggiorno come possibili strutture “aperte” per “collocare” una condizione estrema e degradante, ma aperta, come quella di chi è fuori-linguaggio. Ogni area è abitata da un piccolo nucleo formato da un adulto (o massimo due) e da un bambino (o massimo due o tre). Insieme si alternano, arrivano, partono e tornano. Nessuna reclusione, per nessuno. Solo tre ragazzini, Janmari, Cristophe e Gilles (detto Toche), vivono in “permanenza” (Deligny fa discendere questo statuto dal verbo latino permanēre). Anche gli adulti possono fermarsi per periodi brevi, poi vanno.

Il rilievo del luogo individua uno dei primi nuclei di installazione, sul territorio di Séré, che Deligny guarda e descrive dall’alto, servendosi di una fotografia aerea, che accompagna l’inizio della scrittura del terzo dei Cahiers de l’Immuable:

Questo mio diario fa da didascalia non a una carta tracciata con le nostre mani ma a una foto scattata dall’aereo che riprende un luogo chiamato Séré. Visto dall’alto appare così. Nella parte bassa dell’immagine ritrovo la spaziosa casa in cui abbiamo vissuto. Si vede il tetto: una macchiolina grigia rettangolare. E sotto quel tetto c’erano, a sfidare il buon senso e il linguaggio, mille e mille tracce successive e identiche di qualcosa che ogni giorno sorgeva tra noi e correva sul filo di una mina di grafite. Tutt’attorno, le ondulazioni profondamente erose della catena ercinica. (Deligny 1980: 8)

La transumanza, l’erranza, la devianza, il détour, il déplacement vengono eletti come principi per creare una «rete» (in francese réseau, uno dei prìncipi fondanti del progetto di Deligny), che rimpiazza l’idea di comunità chiusa, di concentramento e accentramento, schivando così la riserva dei diversi. Il territorio della rete è esteso e la distanza assicura un certo distacco tra le aree di soggiorno. Una mezza dozzina di unità distanti da cinque a venti chilometri le una dalle altre: L’Ile d’en bas, Graniers, Monoblet, Le Serret, Pomaret, Les Murettes-Le Montaud, Le Palais:

Uno di noi era andato a vivere in una valletta

a trecento metri dai casolari

Robinson

nella sua isola

in una cunetta provvisto di alcuni Venerdì

im possibile

in sopportabile

in curabile

un piccolo corso d’acqua

una tenda

un riparo

i quattro muri senza tetto di una stella da

tempo abbandonata Senza te-tto

Senza te

né me

(Deligny 1977:22)

Gli individui sono il luogo che abitano, territorio o isola, comunque sempre «nodo di esistenze»:

Tra di noi chiamavamo quel luogo l’Ile d’en bas senza saperlo, per noi il “soggetto”, la “persona”, erano già l’area, il luogo, il territorio, l’isola, nodo di esistenze. E esito a scrivere questa parola al plurale. Noi eravamo lì e il “noi” non era affatto pensato come un aggregato di “individui”. Era un luogo. Ce n’erano altri. (Deligny 1980: 27)

Tra gli strumenti cartografici, la fotografia è una tecnica che Deligny utilizza regolarmente. Così descrive una foto scattata durante uno di questi spostamenti, che chiama transumanze. Alla deriva, viene sostituito e succede il détour, curva o deviazione:

Venti chilometri, quel giorno, dal luogo vecchio a quello nuovo, attraverso le onde erose della catena ercinica. Gravemente psicotici questi bambini, entrambi, e la persona che cammina alla testa del gregge è arrivata qui dalla periferia di Parigi. Bisogna abbia deviato parecchio il suo destino, perché questi bambini possano sfuggire al loro, di destino, che era di essere internati. Ed eccoli tutti e tre che camminano tranquilli, nessuno più pazzo dell’altro […]. (Deligny 1977: 59)

Non c’è un tempo in questo viaggio «in vacanza di linguaggio», non c’è alcun confine tra passato e progetto presente o futuro. Ci si muove cercando dei punti di riferimento (repères, li chiama Deligny), vivi:

Il gregge non si raccapezza, perplesso davanti a questo percorso di oggi che non finisce mai e non ritorna al luogo consueto. E quello che cammina davanti confida, per questo da farsi, in quello che segue, che è l’autore del progetto presente che si può definire così: scuoterla un po’ questa routine che invadeva ciò che è consueto, darle un po’ di aria, per discernere il grano dal loglio, i punti di riferimento vivi dalle cose morte. Capita anche a loro, alle cose, di morire. (Ibidem)

La ricerca della traccia e del contorno della figura negli scatti fotografici di questa transumanza («ci si fida delle mappe catastali di altri tempi», scrive Deligny) scava e dissotterra gesti antichi (sarà uno dei criteri per tracciare le «lignes d’erre»):

Ed ecco che la foto si mette ad evocare certi affreschi ritrovati su qualche parete rocciosa. Vi compare quel tratto che delimita, la linea di contorno che segna il confine della cosa nominata e di cui si potrebbe credere che non esiste in natura. Quelle capre eccole tracciate. (Ivi: 63)

Le paraboliche traiettorie di viaggio ricordano quelle di Don Chisciotte, un eroe letterario molto amato da Deligny, la cui erranza costruisce un’epopea di tragitti. Il gioco omofonico tra leggenda e legenda, che in francese si esprimono entrambe con la stessa parola, légende, intesse un intrigo doppio tra la grana leggendaria di cui Deligny riveste il suo progetto con i bambini e le «légende» che appone come descrizioni sia delle foto che delle linee d’erranza/lignes d’erre. L’insieme di questi elementi conferisce alle «légendes du radeau», un tono simile ai miti di fondazione, tanto da farlo divenire le mythe du radeau, il mito della zattera, un’imbarcazione di estremo salvataggio, metafora per dare nome al progetto a una comunità di fortuna, come Deligny intende il «tentativo in corso». Tutto così si carica di legenda:

Un tempo, il sale aspettava le pecore su queste pietre. I greggi stanno per scomparire, sono scomparsi da queste parti.

Vestigia, queste pietre erose dalla lingua delle pecore. Certe persone a vederle sentono come un vuoto da qualche parte, un vuoto triste. Altri che sono puri frutti del progresso, prendono le cose come vanno. […]

La prossima primavera, ne avremo certamente uno, di gregge, che passerà di qui, tra le pietre piatte, e ce ne sarà di sale sulle pietre, nonostante tutto, per vedere, per porre rimedio alla nostalgia, riparare il danno, far girare la terra in senso inverso. (Ivi: 68-69)

Dispiegando tutte le possibilità della parola e della parola poetica, servendosi del linguaggio alto della metafora, del vocabolario desueto e di quello popolare del linguaggio idiomatico, Deligny conferisce dignità di letteratura ai bambini senza linguaggio: dignitas inteso nel senso esteso del diritto romano. Solo innalzando il suo, di linguaggio, Deligny può garantire a quei bambini il diritto al silenzio, l’unico per cui l’educatore francese vuole e può battersi: «Divenire muti […] fare lo sciopero dell’espresso come altri fanno lo sciopero della fame […] questa decisione di legare la propria sorte a una causa persa, quella del silenzio». È l’incipit di uno dei capitoli di «Nous et l’innocent» (saggio del 1975), dal titolo Ce silence là ou le mythe du radeau, dove zattera è la metafora della comunità da fondare:

ecco che ora ci sono, in questi vasti cammini di terra trattenuti da piccoli muretti montati pietra su pietra al fianco di monti molto erosi della catena ercinica.

Ancora una volta, c’è, la quindicina di bambini autistici, ed è perché ci sono io, tra quattro mura spesse d’un metro o quasi, loro nei dintorni, fuori, lontano; i loro tragitti vi si sono iscritti, sui muri, e ciò che tengo d’occhio, è noi, noi altri là, zattera di ultimo salvataggio di vite isolate.

Le Cévennes sono vaste. (Deligny 2007: 696, trad. mia)

- Giornale di bordo

Dal canto suo, fisso nell’atelier situato a Monoblet, Deligny non si sposta, e vigila sulla vita dei bambini, ma “da lontano”. Questa distanza, studiata e non occasionale, necessaria e mantenuta costante, è fondamentale nello sviluppo del suo metodo. Anche le aree di soggiorno, abbiamo visto, sono molto distanti tra loro. La scrittura di Deligny è costantemente puntellata da indicatori di luogo, là, là haut, nous-ci, nous-là, ce nous-là, che hanno il ruolo di shifters, riportano sempre al qui e al dove, riconducono alla traccia, così come a tutto ciò che marca lo spostamento, producendo il punto di osservazione attraverso una pratica territoriale di messa a punto e configurazione di spazi. Una “misura” che si estende a tutta la relazione con i ragazzi presi in carico, affidatigli dalle istituzioni o dalle famiglie. Per questo gli educatori non sono tali e Deligny li ribattezza presenze prossime, dove prossimo non è “esattamente” vicino (il concetto di voisinage qui è messo radicalmente in crisi) perché non richiede relazione. Chi è prossimo è “lì”, presente, ed è su di lui, adulto, a essere incentrato l’intervento. Nel 1976, Deligny scrive ad Althusser:

Nella nostra pratica, qual è l’oggetto? Tal o talaltro bambino, soggetto psicotico? Certamente no. L’oggetto reale che si tratta di trasformare, siamo noi, noi là, noi prossimi di questi “soggetti” qui, che a rigore di termini non lo sono proprio (tanto) ed è il motivo perché ESSI ci sono, là. (Lettera inedita a Louis Althusser, settembre 1976, cit. in Deligny 2013: 1, trad. mia)

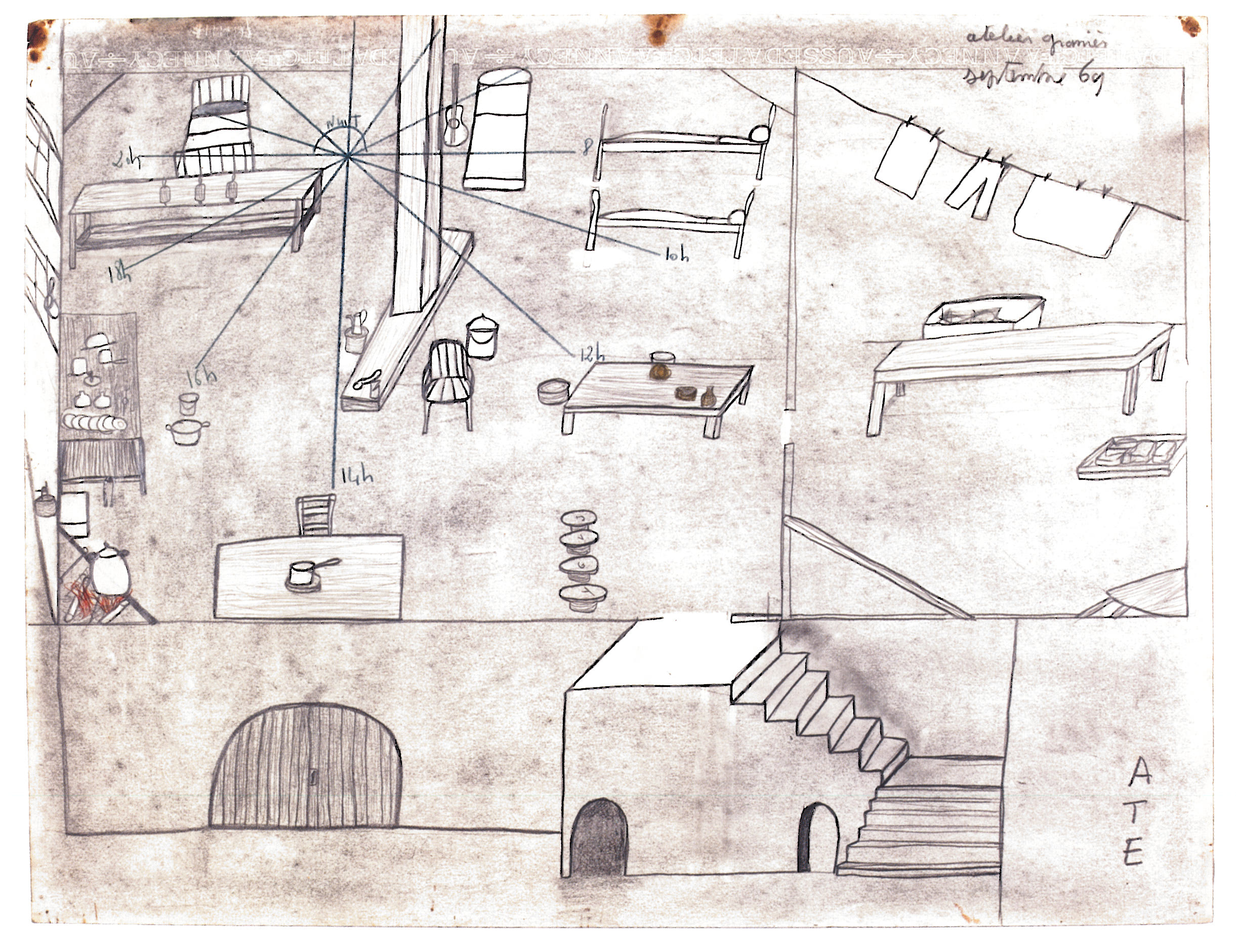

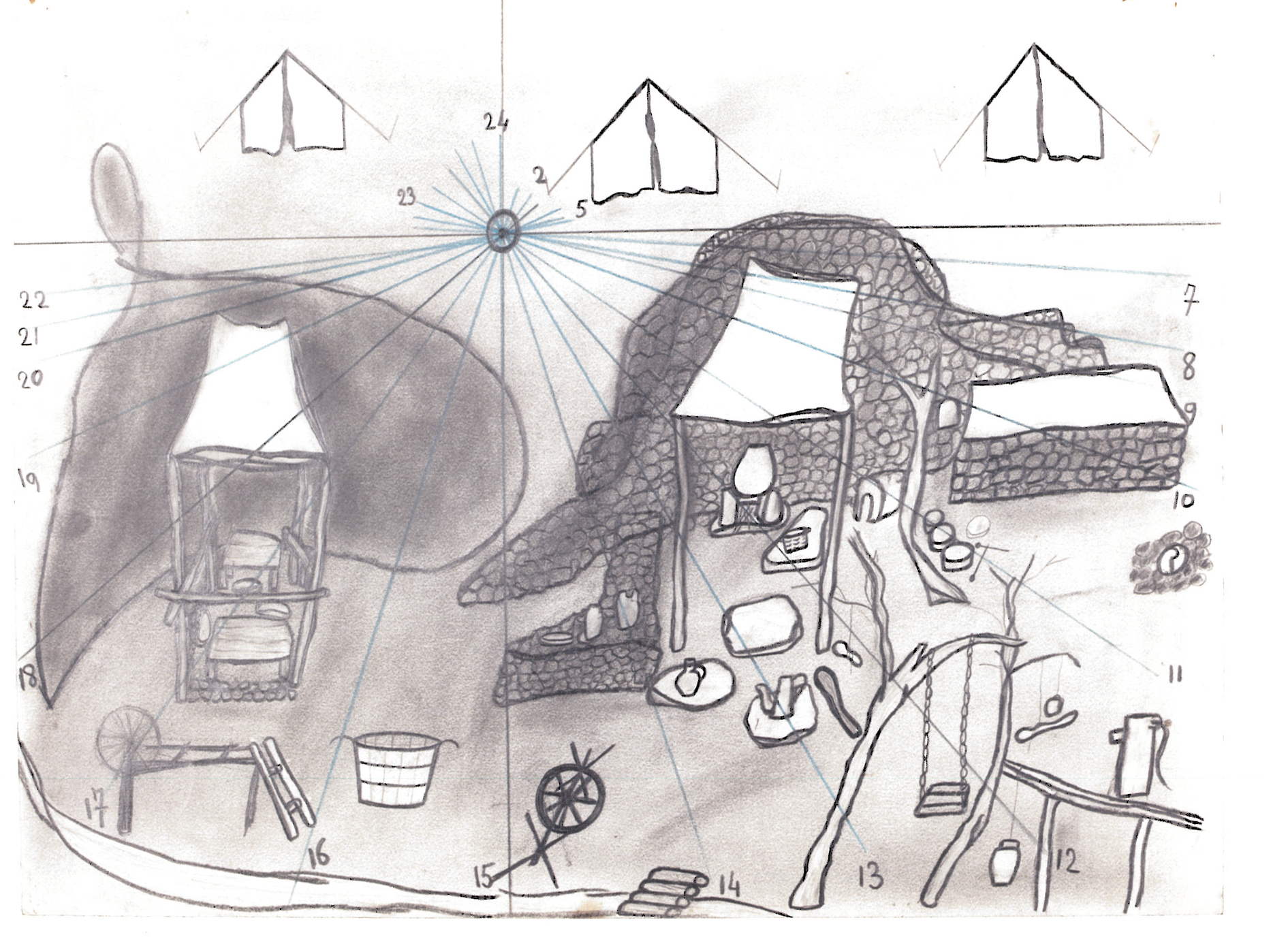

Allo stesso modo, ai bambini autistici, privi del patto con il linguaggio, non si trasmetteranno conoscenze, ma semmai gesti. Nelle aree di soggiorno si svolge una vita semplice, si coltiva l’orto, si fa il pane, si allevano i polli, si lavora il legno, si prepara da mangiare, si apparecchia e si lavano i piatti. (FIG. 2bis)

Figura 2bis

L’organizzazione della rete nelle Cévennes si basa sull’autosussistenza, nessuno ha uno stipendio e quindi non c’è circolazione di denaro. Deligny la definisce «vita da zattera»:

Gesti, percorsi, progetti avvengono nell’assenza del linguaggio. Sono mutacici, questi bambini, e l’assenza del linguaggio è un po’ come l’assenza di gravità.

I gesti di quelli che sono là, come presenze vicine a questi bambini gravemente psicotici, alcuni dei quali sono stati dichiarati incurabili, subiscono da questo fatto una sorta di «deriva», che LORO hanno deciso di non frenare.

Chi sono LORO, quelli là, che vivono volontariamente ai confini del mondo del verbo di cui si dice che è l’umano per eccellenza?

[…]

Perché un bambino possa avere un luogo altrove che nei luoghi previsti dallo Stato per il suo stato, bisogna che qualche adulto si sia sottratto alla forza d’attrazione dell’impiego che lo aspettava, qui o là, e decida di vivere nell’incessante ricerca di un «noi altri» che permetta a questi bambini «proibiti» di osare, di osare di essere, che il verbo ci sia o non ci sia.

Permettere loro di intervenire, a questi bambini che paiono segregati in un isolamento a volte estremo, rivela gli indizi di un NOI che ci sorprende e, si può dire, ci sfugge.

È quasi sempre inavvertitamente che avvengono le coincidenze tra il bambino psicotico e il NOI di queste piccole unità sparse nelle Cévennes. (Deligny 1977: 29)

I bambini (EUX, LORO) sono lì, vivono in prossimità dei gesti degli adulti (NOUS, NOI), gesti improntati a un consuetudinario ripetitivo con cui Deligny sostituisce il concetto di quotidiano. In tal modo gli si garantisce l’immutabile. In questa organizzazione ritmata e susseguente, può succedere che il bambino assuma il gesto dell’adulto, per contagio o imitazione. Sarà compito dell’educatore comporre, decomporre e amplificare il gesto del bambino, osservando, rimanendo prossimo, tracciando (azione assieme coreografica e pittorica):

Voglio dire che non smetterebbe mai

di pelare patate

o di lavare piatti

da quel buono a niente che era

eccolo diventato una straordinaria

macchina tuttofare

senza linguaggio nessun fine

una verità evidente che può evitarci di vedere

che il linguaggio può avere i propri fini

e di noi non gliene frega niente

al linguaggio né più né meno

che a lui, il ragazzo

(Deligny 1977:22)

Dettagliatamente e magistralmente documentata in Ce gamin, là, il film di Deligny, prodotto nel 1975 da François Truffaut, la pratica del consuetudinario affonda su NOI, gli adulti, le presenze prossime, vicini, attenti, stupiti, inquieti, commossi, ma costantemente là:

Quel che mi sono detto

E che ho detto e ridetto instancabilmente

immutabilmente

a noi altri

proprio a questo ‘noi’

quel che ho detto e ridetto

noi eravamo là

vicini

attenti

stupiti

inquieti

commossi

là

è una vasta dimora

tra due spuntoni di roccia

noi

degli esseri pensanti

esseri di linguaggio

di carne di sangue di ossa

e di linguaggio soprattutto

altrimenti

su cosa volete contare?

Ma dato che il linguaggio non serve

dato che il linguaggio non ce l’ha, lui, il linguaggio

che non capisce affatto

allora

la differenza è enorme

la distanza infinita

im possibile

questo ragazzino

in sopportabile

in curabile

e noi

ai suoi occhi

in visibili

in esistenti

(Deligny 1977: 16-17)

L’assunto di Deligny è molto chiaro fin dall’inizio. Se i bambini mutacici e senza parola non potranno mai entrare nel consesso del linguaggio, è necessario creare uno spazio comune e primordiale “fuori linguaggio” (hors-langage).

Che l’umano forse non sia (tanto) di competenza del linguaggio, ecco dove mira la scommessa di queste cosiddette linee erranti. (Deligny 1980:38)

mutacico questo ragazzino

allora

su cosa si può contare

quando manca il

linguaggio?

Fidarsi dei nostri occhi

fidarsi delle nostre mani

ci siamo messi a tracciare

questo ragazzino che non è parlante traccia

per mesi e mesi. La sua mano ha tracciato dei

cerchi nient’altro. […]

(Deligny 1977: 15)

Il primo dei Cahiers de L’Immuable (dal titolo Voix et Voir) si apre con una nota vergata a mano in cui l’infinito del verbo tracciare (tracer) è inscritto all’interno dei cerchi non-congiunti di Janmari.

Questo TRACCIARE

davanti la lettera

non finirò mai di vederci ciò che alcuno sguardo

compreso il mio

vi vedrà mai · l’umano è là

forse

semplicemente

senza nessuno con la chiave

senza voce ·

loro là

di TRACCIARE

sono di mia mano che ha improntato la maniera di maneggiare

lo stile di questo janmari che parlante non è · e tutto

ciò che io posso scrivere viene da questo

TRACCIARE che tutti gli scritti

del mondo non rischino di prosciugare. (Deligny 2007: 813, trad. mia)

*

Nel suo studio, che diventa un vero e proprio laboratorio, Deligny intraprende la pratica delle carte, così si racconta, a partire dalla difficoltà di Jacques Lin, uno dei suoi collaboratori, a fermare il flusso interminabile di quei bambini che con gesto, chiamato stereotipia, si mordono o si battono la fronte contro pietre o muri. È il 1969 e Deligny propone di trascrivere quel gesto, di dargli una configurazione spaziale sulla carta piuttosto che riportarlo a un sintomo o a una definizione clinica.

Lo stereotipo è una emozione manifesta. In quel caso c’è un’emozione profonda provocata da qualcosa. Quel dondolare di Janmari ci ha spinti a cercare nelle carte un punto di orientamento. Non credo agli stereotipi che risalirebbero a una meccanica propria del bambino autistico. Ogni movimento indicato all’infinito evoca l’idea di un possibile nodo: e lì affiora l’umano. Bisognerà pur dirsi un giorno che la specie umana non è più stupida delle rondini e delle anatre. Le carte ci consentono di scoprire il naturale che, a quanto sembra, affiora per vacanza del linguaggio vissuta dai bambini autistici. Ma certo è che non siamo soltanto dei paperi. (Deligny 1980: 15)

Da questo momento in poi, alla fine di ogni giornata, i collaboratori di Deligny, le «présences proches», si incontrano in occasione di quelle che verranno chiamate tance de cartes. Le carte vengono raccolte da Gisèle Durand, un’altra delle sue collaboratrici, Deligny commenta e, insieme agli altri, osserva. Sono mappe per vedere, servono agli adulti. I tracciati infatti permettono a Deligny di guardare a distanza per poter rilanciare la ricerca. Questo lo schema: le lignes d’erre sono tracciate su dei calchi e i calchi riportati su un fondo di carta (che rimane sempre fisso) che restituisce il piano del territorio dell’area di soggiorno. Le carte vengono approntate sia in presa diretta, dal vivo nelle aree di soggiorno, sia la sera, nell’atelier. Le sovrapposizioni svelano i cambiamenti e le trasformazioni dei tragitti e dei gesti, o, al contrario, i ritorni e le ripetizioni.

Lo scopo dell’osservazione sulla carta è chiaro. Loro, i ragazzi autistici non ci guardano e il loro sguardo è vuoto di noi: «Si tratta di apprendere a vedere ciò che non ci riguarda, voglio dire ciò che non interessa, a prima vista, né “io” né “egli”», ciò che noi non riusciamo a vedere:

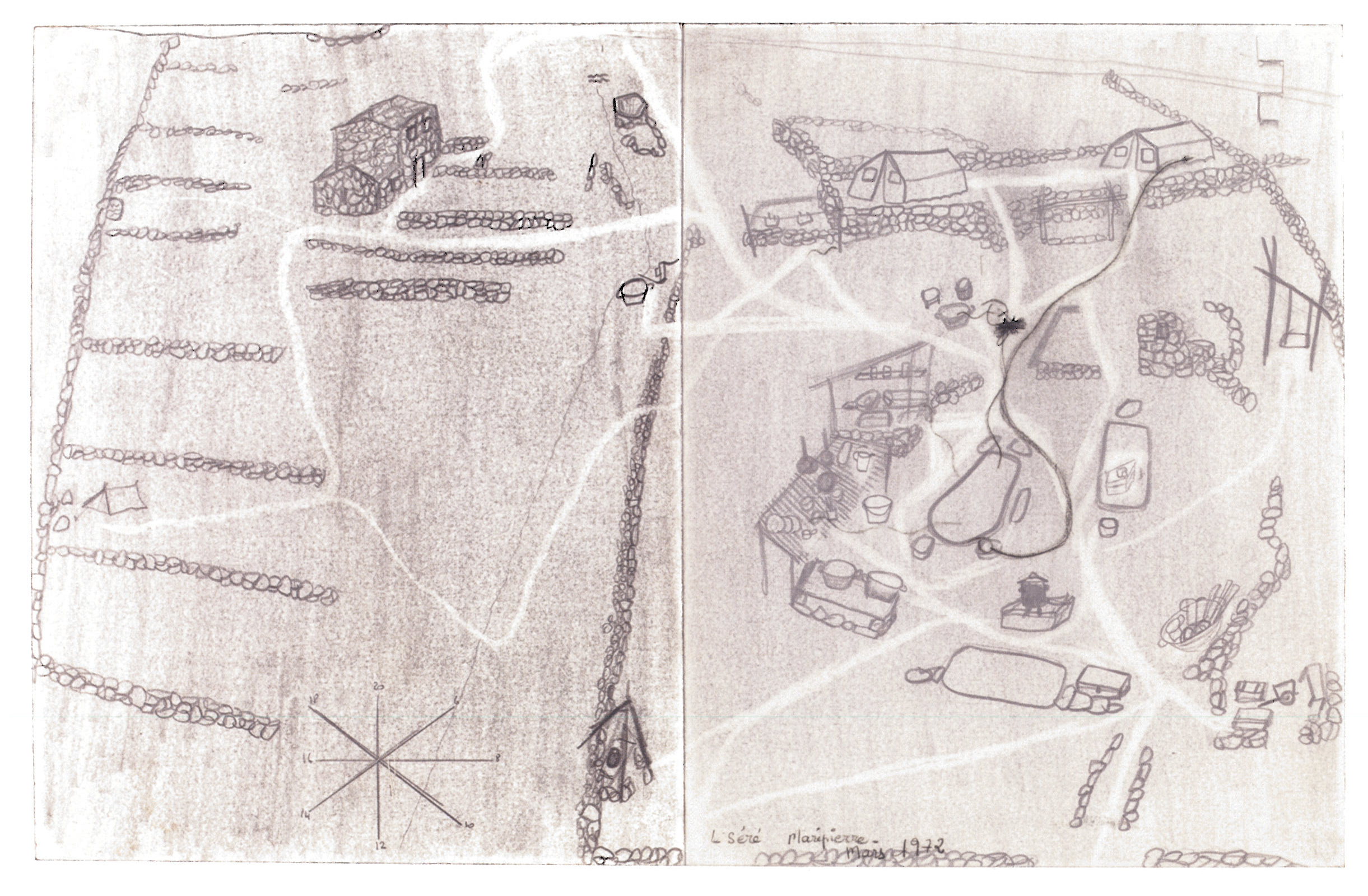

Nel testo introduttivo del primo Cahiers de l’Immuable Deligny illustra e stabilisce i presupposti fondamentali del tracciare, i criteri minimi con cui si redigono le mappe di erranza: in mina grigio piombo i tragitti e gesti consuetudinari degli adulti; all’inchiostro di china, quelli dei bambini. (Fig. 3)

Questi QUADERNI si aprono su un tentativo in corso, rete di presenza.

La maggior parte dei bambini presenti in questa rete di aree di soggiorno, vivono lontano dalla parola; mutacici.

Qui, in questi QUADERNI, noi ci atterremo al fatto che tracciare è il proprio dell’uomo che ha l’uso della parola che lo fa essere ciò che è. Da qui queste carte di cui noi abbiamo introdotto l’uso tra noi. Trascritte alla mina di piombo appaiono le tracce dei nostri tragitti e gesti consuetudinari. All’inchiostro di china, la linea di abbrivio inscrive, in «tragitti», ciò che arriva da un bambino non parlante alle prese con queste cose e queste maniere d’essere che sono le nostre. (Deligny 2007: 811, trad. mia)

Figura 3

L’alternativa a una soggettività, che è mancante perché manca di linguaggio, è un’evidenza che si “leva” e brilla dai calchi. Nello stesso punto in cui il bambino torna a battere su una pietra attaccata a un albero, o torna a un fuoco antico, o a una sorgente d’acqua, lì c’è un ritorno perché lì si stabilisce una connessione di luoghi (repères, li chiama Deligny), un nodo (chevêtre), che lega noi a lui, e che, infine, ci trova. Noi, una pietra sulla sua linea di erranza. La favola ricomincia sempre da questo punto:

c’erano una volta

uomini

e pietre.

Stavano volentieri

vicino alle sorgenti

e non sapevano perché

l’acqua, è qualcosa

che non serve solo per bere

e le pietre

erano là anche loro

e il sedercisi sopra

rompere le noci

farne dei muri

non le esaurisce

ecco che ne sprizzano scintille

ecco che ne sprizzano punti di riferimento

quel ragazzino

in accettabile

in sopportabile

incurabile

ne prende sì

di iniziative

affascinato

attirato com’è

dalle cose da fare

una pietra di noi sulla linea di abbrivio

(Deligny 1977:26-27)

4. Zattera: contrade a venire

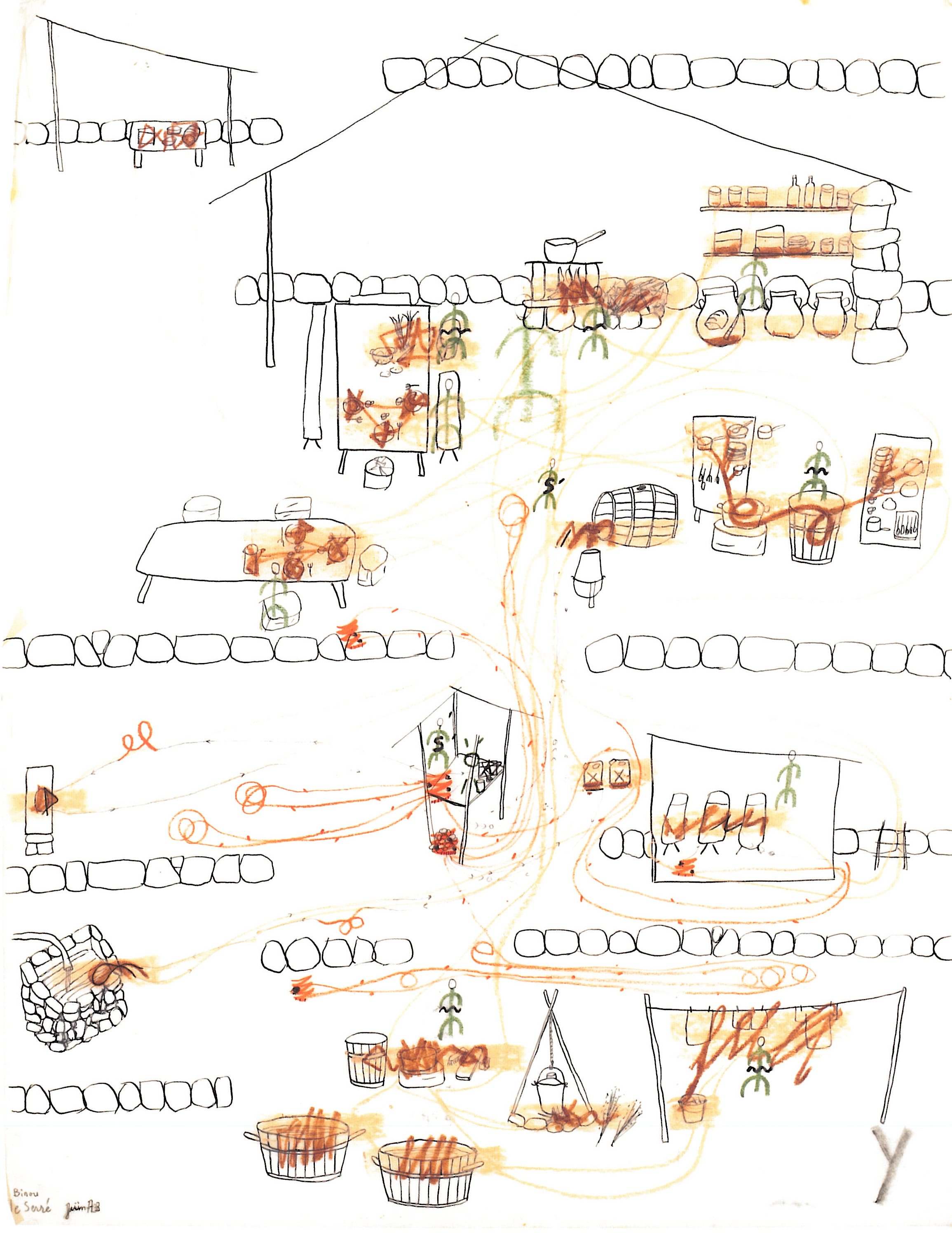

Le carte riprodotte nei Cahiers de l’Immuable furono redatte da Gisèle Durand specificatamente per servire da illustrazione alla pubblicazione dei testi di Deligny. Tre anni dopo l’apparizione delle Œuvres (2007), a cura di Sandra Alvarez de Toledo, per la casa editrice l’Arachnéenne, la stessa Durand ritrovò negli archivi di Monoblet un corpo di trecento carte tracciate entro il 1969 e il 1980, che, a differenza di quelle pubblicate nei Cahiers, erano state redatte nelle aree di soggiorno, secondo il protocollo indicato da Fernand Deligny a Jacques Lin. Questo materiale è andato a costituire, in parte, il libro-catalogo uscito nel 2013 per la stessa casa editrice (Deligny 2013, da cui sono estratte le immagini allegate al presente articolo). L’opportunità di seguire l’evoluzione delle lignes d’erre, sia dal punto di vista cronologico sia per aree di soggiorno, offre la possibilità di intravedere il “protocollo”, cioè l’insieme dei criteri comuni che chi tracciava doveva seguire, in modo da rendere leggibile la processualità dei tragitti e delle traiettorie. Gli stili di trascrizione sono molto diversi tra loro nei dieci anni di pratica (dal 1969 al 1980): in certi casi il tratto è realistico, anche se molto semplice e spesso infantile, in altri il disegno è piuttosto astratto. [Figura 4 e 5).

Figura 4

Figura 5

Quasi sempre sulla carta viene evidenziato il contorno, espresso con il termine cerne (il lessico di Deligny deve molto alla pittura), che marca e delimita il territorio dell’area di soggiorno, un’area ben definita in cui si stabilisce una relazione tra bordo e fuori. Il contorno d’area può avere due forme, espresse ancora una volta attraverso un gioco di carattere omofonico: il «cerne d’erre» e il «cerne d’aire». Il primo circoscrive i bordi o i margini estremi toccati dalle erranze del bambino e occupa tutto lo spazio circoscrivendo la condizione autistica; il secondo è il territorio del consuetudinario, in cui si svolgono le azioni giornaliere e in cui i cammini degli adulti possono incrociarsi con quelli dei bambini. Il gesto consuetudinario può essere tracciato in bianco su uno sfondo sfumato in mina di piombo, oppure essere segnalato con pastello marrone. Il contorno d’erranza e il contorno d’area si presentano sotto forma del cerchio “non-chiuso” di Janmari. (Figura 6).

Figura 6

All’interno del contorno d’area e sulla linea di erranza di un bambino può essere indicato un détour, cioè uno spostamento o curvatura nella traiettoria intrapresa che subisce, quindi, un cambiamento o deviazione. Le azioni che si svolgono nelle aree si ispirano a un agire intransitivo, contrapposto da Deligny al fare che invece è carico di finalità, impossibile nel caso dei bambini autistici il cui gesto è piuttosto privo di finalità, improntato al «per niente» (pour rien). Sui calchi l’agire è rappresentato in diversi modi, o con piccole onde e anelli in inchiostro di china; o attraverso macchie di pastello marrone, o ancora, con piccole mani stilizzate in inchiostro bistro. [Figura 7)

Figura 7

In alcuni periodi, sul margine delle carte, o anche all’interno del tracciato, viene disegnato un quadrante, come quello di un orologio, le cui lancette segnano la durata dei percorsi registrati o le ore in cui sono stati rilevati. L’irruzione del tempo sulla carta divarica ancor più lo spazio, conferendogli una sorta di ritmo interno che funziona contemporaneamente da dispositivo esterno di temporalità – Deligny infatti parte sempre dall’idea che il tempo i bambini autistici non lo sentono dal momento che il tempo è una categoria del linguaggio. [Figura 8 e 8 bis)

Figura 8

Figura 8bis

Lo spazio delle aree di soggiorno è puntellato di «repères», ovvero punti di riferimento, oggetti o luoghi con cui il bambino (ma anche l’adulto) si mette in relazione, o a cui torna per ripetere dei gesti. Per esempio, una pietra appesa al ramo di un albero che viene percossa per emettere un suono. O il dado, un grosso cubo di pietra collocato in un sacco attaccato a un albero. Può capitare che una presenza prossima prenda il dado e lo lanci: il gesto, che si riferisce esplicitamente e volutamente all’azzardo e al caso, può essere poi assunto anche da Janmari. Si tratta di inciampi o incontri nello spazio che suscitano nuove traiettorie nel bambino. Il dondolare («balancer», per Deligny), l’oscillamento stereotipato e continuativo caratteristico degli autistici, è rappresentato da un fiore nero, via via sempre più stilizzato, disegnato in inchiostro di china. In certi casi è una piccola forma a zigzag, come la dentellatura di una sega. Questo segno è importante nella lettura delle carte perché il dondolarsi coincide con un punto di arresto, un tempo in cui le traiettorie dei bambini si fermano inesorabilmente. Sulla carta la N designa NOI, gli adulti, mentre la Y è un punto di raccordo, che nel lessico di Deligny corrisponde a chevêtre – capestro, nodo, tavola di legno che nella carpenteria riunisce elementi portanti. Nelle carte esso indica un punto in cui nello spazio si incrociano (s’enchevêtrent) i tragitti degli adulti e le linee d’erranza dei bambini, una zona precisa dove per consuetudine vengono a collocarsi o dove possono coincidere il loro agire. Il segno dello chevêtre, la Y, è tracciata a pastello grigio, o più raramente a pastello arancio. Il gambo più grande designa l’adulto e il gambo corto il bambino autistico che è sopraggiunto all’adulto, capitato o “avvenuto” (nel senso del latino advenire). Questa idea può essere ulteriormente sottolineata da un punto arancio sopra il gambo corto della Y. [Figura 9)

Figura 9

Il termine chevêtre può allo stesso tempo designare un luogo che il bambino ritrova: fonti e corsi d’acqua, ad esempio, sono tra i magneti più potenti per bambini che si muovono come rabdomanti. Nell’atelier si osservano meticolosamente questi punti di ritorno, sia perché si nota in essi una riduzione considerevole nella frequenza della stereotipia, sia perché tali nodi di incrocio sono quelli dove l’adulto o la presenza prossima dovrà a sua volta farsi acqua – come scrive Deligny, per divenire ‘attraente’ nello stesso modo in cui lo sono fonti e ruscelli. Si tratta di uno dei pilastri delle metodo Deligny: è l’adulto che ha l’obbligo di trasformarsi, divenendo il referente primo dell’azione pedagogica, e non il bambino, come per la pedagogia tradizionale.

Come farci acqua, dunque, agli occhi dei piccoli profeti senza-Verbo?:

e là lui vibra fino al midollo come la bacchetta

di un rabdomante

L’ACQUA

sorgente

fiume

fontana

ogni polla d’acqua scoperta

I nostri piccoli percorsi sono in bianco

il deserto

o quasi

quasi

uno di questi fili, una linea d’abbrivio c’è

che passa di lì

vedete quel vecchio luogo lassù

la linea di abbrivio porta lì

chi sa perché questo ritorno

ostinato al vecchio luogo

capitava che l’una o l’altro di noi

l’accompagnasse

il ragazzino, lassù

fin nell’acqua

lui non entrava nell’acqua

guardava

e noi abbiamo pensato

dato che non c’era

l’altro

per lui

come fare

per farci acqua

ai suoi occhi. (Deligny 1977: 20-21)

Il rigore con cui Deligny oppone la sua letteratura al protocollo clinico si esplica nel mettere a punto un vocabolario infallibile ed evocativo al contempo. Come se, vista la fallibilità del linguaggio, questo debba necessariamente ergersi a strumento affilato; e anche se Deligny sceglie le parole per la loro «lontananza dal senso», facendole così apparire preziose e poetiche, queste finiscono ugualmente per «impregnarsi di senso». Scrivere su di loro (i bambini), dopo avere esperito questa singolare prossimità/lontananza, varata nello spazio delle aree di soggiorno nelle Cévennes («Non bisogna staccare le parole da quelle carte che sono lo strumento della nostra pratica»), equivale in qualche misura a restituire loro la scrittura, altrimenti impossibile senza linguaggio, una sorta di letteratura che sia la loro voce, ma senza voce.

Così, la zattera non è il luogo di un’umanità naufraga, ma quello in cui si è “naufragati” dal linguaggio. È qui che Deligny impianta accuratamente il suo intervento, configurandolo in un tempo arbitrario che potrebbe collocarsi “dopo” ciò che definisce disastro del linguaggio – Deligny conosceva bene l’opera Antonin Artaud, che in questa espressione sembra evidentemente riecheggiare:

Eravamo solo in pochi

in piccole unità sparpagliate

sulle montagne da queste parti

bisognava tener duro

di giorno

di notte

malgrado l’impossibile

l’insopportabile

sulle montagne corrose

simili a grandi ondate

della catena ercinica

qualche zattera

dopo il disastro

disastro il linguaggio è scomparso

come si diceva

del sole (Deligny 1977:18-19)

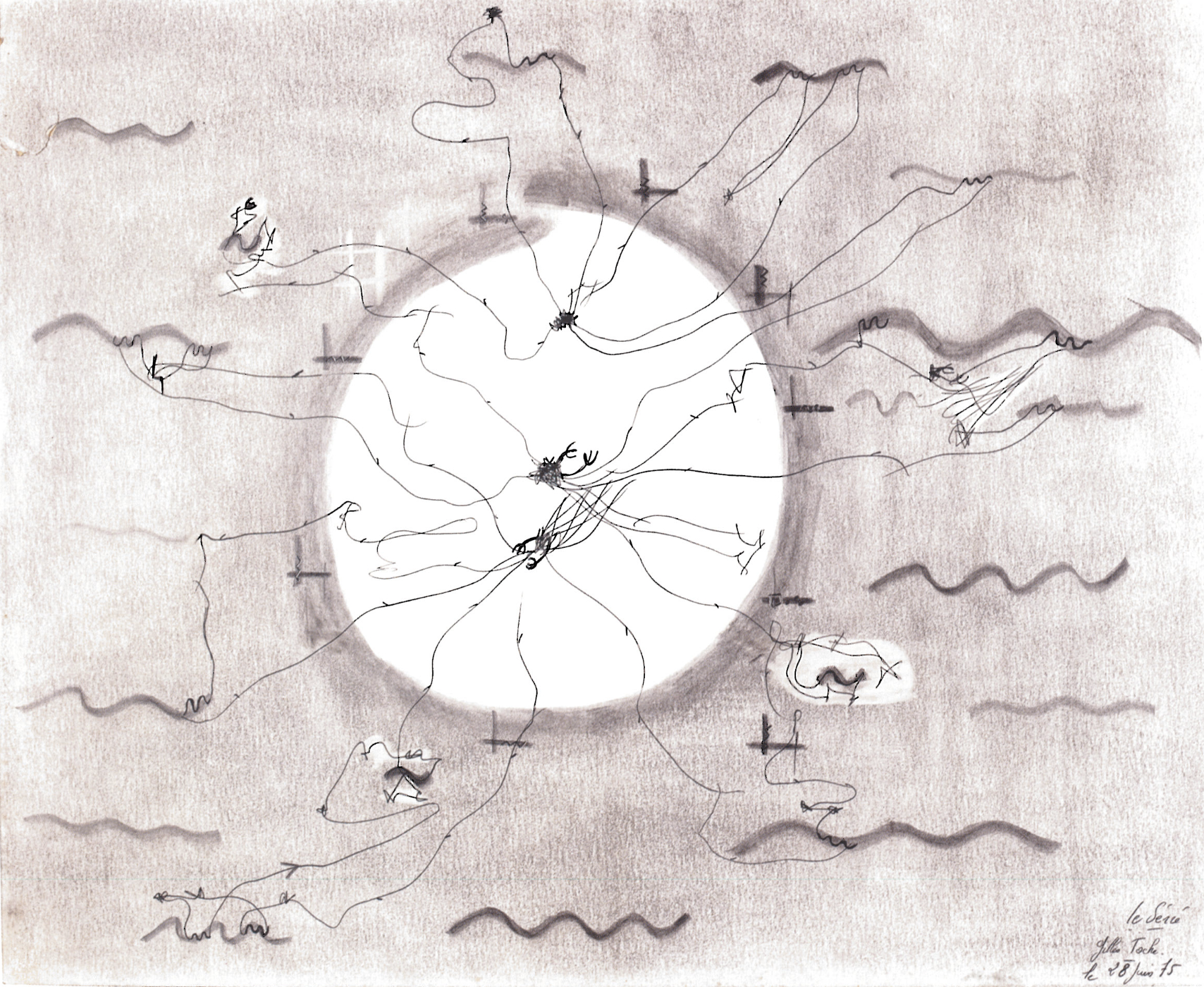

La zattera diviene dunque l’immagine finale, il battello, la nave dei folli, l’imbarcazione di Medusa, e Deligny la disegna, fluttuante tra le onde delle montagne erciniche, lanciata nel mare aperto senza linea di confine con il cielo. (Fig. 10)

Una zattera, voi sapete come è fatta: ci sono dei tronchi di legno legati tra loro in modo molto lasco, sì che quando si abbattono le montagne d’acqua, questa passa attraverso i tronchi aperti. È per questo che una zattera non è un battello. Altrimenti detto: noi non tratteniamo le domande. La nostra libertà relativa viene da questa struttura rudimentale di cui penso che chi l’ha concepita han fatto il suo meglio dal momento che non era in grado di costruire un’imbarcazione. Quando i problemi si abbattono, noi non serriamo i ranghi – non congiungiamo i tronchi – per costituire una piattaforma concertata. Ma esattamente al contrario. Noi manteniamo del progetto chi del progetto ci lega. Vedete da lì l’importanza primordiale dei legami e del modo di legare, e della distanza stessa che i tronchi possono prendere tra loro. È necessario che il legame sia sufficientemente lasco e che non lasci. (Le Croire et le Craindre, cit. in Deligny 2013 : 11, trad. mia)

Figura 10

I flussi migratori dei bambini imbarcati sulla zattera di Deligny, tra le onde erciniche delle Cévennes, somigliano a quelli descritti da Marcel Schwob ne La crociata dei bambini, non a caso modello citato in Rhizome come un’operazione rara e ben riuscita, quando Deleuze e Guattari fanno appello alla necessità di fondare la «nomadologia», da contrapporre alla Storia, scritta sempre «dal punto di vista dei sedentari». Il libro di Schwob racconta un fatto leggendario accaduto agli inizi del Duecento, quando dalla Francia e dalla Germania partirono due spedizioni di bambini, guidati da «voci bianche» e diretti verso Gerusalemme. Alcuni scomparvero in mare, altri vennero fatti schiavi, comunque mai giunsero alla città sacra. Così come per Deligny, la lente della raffinatissima scrittura di Schwob coglie il viaggio dei bambini con una profondità visionaria da sempre negata, o inaccessibile, alla pedagogia:

La terra ha oscure foreste, e acque, e montagne, e sentieri pieni di rovi. E dove la terra finisce c’è Gerusalemme. Non abbiamo né capi né guide. Ma tutte le strade ci sono amiche. Benché non sappia parlare, Nicolas cammina come noi, Alain e Denis, e tutte le terre sono uguali e ugualmente pericolose per i bambini. Le foreste oscure, e le acque, e le montagne, e le spine sono ovunque. Ma dovunque saranno anche le voci. […] Oh come sono belle le cose della terra! Non ricordiamo niente perché niente abbiamo imparato. E tuttavia abbiamo visto vecchi alberi e rocce rosse. Ogni tanto attraversiamo lunghe tenebre. […] Così la nostra speranza è grande, e presto vedremo l’azzurro del mare. (Schwob 2004)

Questo articolo è stato già pubblicato da:

La Deleuziana – rivista online di filosofia – Issn 2421-3098

3 / 2016 – La vita e il numero

Postilla bibliografica:

Il presente saggio, uscito nel 2016, per le citazioni da Rhizome, si è avvalso della prima traduzione italiana di Mille piani a cura di Giorgio Passerone (Castelvecchi, 2006). Si rimanda ora alla nuova versione dell’opera in cui la prima traduzione è stata accuratamente rivista: G. Deleuze- F. Guattari, Mille piani, a cura di Paolo Vignola, con saggio introduttivo di Massimiliano Guareschi (Orthothes, 2017). Lo stesso vale per l’edizione: F. Deligny, I vagabondi efficaci, a cura di Luigi Monti, traduzione di Chiara Scorzoni (Edizioni dell’Asino, 2020).

Si segnala, infine, il lavoro di ricerca che Enrico Valtellina, anche dalla prospettiva del metodo Deligny, sta conducendo sull’autismo, il cui primo contributo è contenuto nella collana «Disability Studies», diretta da Roberto Medeghini: E. Valtellina (a cura di), L’autismo oltre lo sguardo medico. I Critical Autism Studies, vol. I, Erickson, 2020. In preparazione il secondo volume dedicato interamente a Fernand Deligny.

Bibliografia

de Certeau, M. (1990). L’invenzione del quotidiano. Trad. it. di M. Baccianini. Roma: Edizioni Lavoro.

de Certeau, M. (2007), La presa della parola e altri scritti politici, Trad. it. di R. Capovin. Milano: Meltemi.

Deleuze, G. & Guattari, F. (2006). “Rizoma”. In Mille piani. Trad. it. di G. Passerone. Roma: Castelvecchi, 34-66.

Deligny, F. (1977). Una zattera sui monti. Stare accanto ai bambini che non parlano, cronaca di un tentativo. Trad. it. di M. Bertini. Milano: L’Erba Voglio.

Deligny, F. (1980). I bambini e il silenzio. Trad. it. di G. Amati, A. Cavicchiolo, C. Vazzoler. Milano: Spirali.

Deligny, F. (2007). A cura di S. Alvarez de Toledo. Œuvres. Paris : L’Arachnéen.

Deligny, F. (2013) [catalogo collettivo]. Cartes et lignes d’erre. Traces du réseau de Fernand Deligny, 1969-1979. Paris: L’Arachnéen.

Fabre, J.-H. (1957). Le meraviglie dell’istinto negli insetti. Traduzione di E. Somaré. Milano: Sonzogno.

Fabre, J.-H. (2020). Ricordi di un entomologo. Traduzione di L. Frausin Guarino. Milano: Adelphi.

Jousse, M. (2011). La sapienza analfabeta del bambino. A cura di A. Colimberti. Firenze: Libreria Editrice Fiorentina.

Oury, J. (1976). «Préface», “Histoires de la Borde: 10 ans de psychothérapie institutionnelle à Cour-Cheverny 1953-1963”, Recherches, marzo-aprile 1976, 9-11.

Schwob, M. (2004). La crociata dei bambini, traduzione di G. Mariotti. Milano: SE.

Stevenson, R.-L. (2012). Viaggio nelle Cévennes in compagnia di un asino, a cura di P. Pignata. Como-Pavia: Ibis.

di Marco Pandin

di Marco Pandin

Dalla dimora del tempo sospeso

Dalla dimora del tempo sospeso

di

di

di Giulia Felderer

di Giulia Felderer