[All’inizio dell’anno, per Luca Sossella editore, è uscito grazie al lavoro del Laboratorio “Soldado de Nàpoles” L’influenza della guerra. La memoria rimossa della “spagnola”, un volume collettivo che raccoglie quattordici interventi di altrettanti autori e autrici provenienti da campi disciplinari diversi. Questo studio, su di un fenomeno storico tutt’ora in gran parte rimosso, è introdotto da un saggio di Gabriele Frasca, di cui pubblichiamo un estratto.]

di Gabriele Frasca

Il canto dell’oblio

I had a little bird,

Its name was Enza.

I opened up the window

And in flew Enza.

Nursery Rhyme (1918)

Alla memoria di mio padre Vincenzo

e di sua madre Anna Di Tuor

Camp Grant, Illinois

(…)

Gli americani, contrariamente ai cugini europei, la guerra non l’avevano nel sangue. Non ancora. In compenso portavano nell’organismo il virus che avevano trascinato al fronte direttamente – a quanto sembra, ma la questione torna puntualmente a essere dibattuta – da Camp Funston, nel Kansas, dove si era manifestato contagiosissimo fra il tardo febbraio e i primi di marzo di quello stesso anno [1918], provocando nel giro di pochi giorni una quarantina di decessi per complicazioni polmonari. I medici militari, che forse avevano fatto solo in minima parte tesoro di ciò che aveva insegnato loro la guerra civile[1] – che cioè in un conflitto si muore più del propagarsi delle malattie, persino di quelle apparentemente banali, che del fuoco nemico[2] –, non erano riusciti in quell’occasione proprio a capacitarsi della repentinità dell’evento, e forse avevano sottovalutato quelle che sarebbero state le sue conseguenze, convinti com’erano di avere preso tutte le misure necessarie per insegnare ai soldati le più elementari norme d’igiene, e per essere pronti a contrastare, o quanto meno a tenere a bada, ogni eventuale agente patogeno. La medicina nell’arco dell’ultimo trentennio aveva fatto passi da gigante, e da quando la nazione era entrata in guerra, a ispezionare le condizioni sanitarie del contingente in formazione, era stato chiamato uno dei più grandi patologi, William Henry Welch, il preside della facoltà della Johns Hopkins University School of Medicine. Eppure, persino quel luminare non si era mostrato allarmato dall’inatteso incremento di morti per polmonite, al punto che nell’estate di quello stesso fatidico 1918 sarebbe quasi stato sul punto di tornare alla vita civile, ritenendo esaurito il suo cómpito[3]. Ed era stato così che a marzo da Camp Funston, grazie allo spostamento di truppe – che nessuno aveva pensato di arrestare, anche in virtù di un indice di mortalità che poteva ancora essere considerato sostanzialmente basso –, la malattia, la “grippe” (per usare un francesismo in voga) che in tanti avevano ritenuto nient’altro che una recrudescenza della cosiddetta influenza “russa” apparsa per la prima volta nel 1889 e durata diversi anni, si era propagata rapidamente negli altri campi di addestramento reclute del Paese, raggiungendo sul finire del mese anche la popolazione civile. E naturalmente sbarcando ai primi di aprile in Europa, esattamente nel porto di Brest, per l’appunto a braccetto col contingente americano, sempre più sollecitato dagli Alleati ad affrettarsi a compensare le perdite provocate dall’”operazione Michael”, con cui i tedeschi avevano ripetutamente tentato, senza però riuscirci completamente, d’incunearsi fra le unità britanniche e quelle francesi. Da lì, nel giro di poco, seguendo il flusso delle truppe, il morbo aveva dilagato in tutto il continente, raggiungendo inevitabilmente in un baleno la stessa prima linea. Le trincee, da una parte e dall’altra, si erano svuotate rapidamente, ma le vittime maggiori si erano contate in quell’occasione fra i soldati tedeschi, esausti e decisamente malnutriti a causa del prolungato blocco navale inglese[4]. Per il generale Erich Ludendorff, nel ricordare quegli eventi soltanto l’anno dopo, non ci sarebbero stati dubbi: le truppe germaniche erano state fiaccate in quell’occasione dal Blitzkatarrh, come fu inizialmente definita la malattia, più che dalle armi nemiche[5]. La Kaiserschlacht si era rivelata così per loro un disastro, e forse anche grazie all’apporto in verità sottovalutato dei soldati americani, inconsapevoli attori della prima guerra batteriologica mondiale[6]. Ma i virus non militano mai sotto una sola bandiera.

In patria nel frattempo le gerarchie militari erano sempre di più esasperate, e il generale “Black Jack” Pershing, dal teatro di guerra europeo, non faceva nulla per nascondere la sua irritazione: la guerra, giunta infine l’estate e coi tedeschi oramai alle corde prima di quanto non avesse supposto, stava finendo, e il contingente non era ancora pronto, cosa che rischiava infine di renderlo superfluo, e allontanare Wilson dal tavolo delle trattative. Era o non era questo che gli aveva chiesto il presidente? Tempo per costruire ulteriori campi, magari con l’intento di distanziare le reclute, come i medici militari avevano cominciato timidamente a suggerire, non c’era più. Così, la necessità di raggiungere rapidamente il numero giusto di soldati per sferrare la prima offensiva in proprio – come sarebbe infine accaduto solo a due mesi dall’armistizio –, costrinse allora le gerarchie militari americane a una scelta radicale: quella di sovraffollare i campi. Era questo che era successo fra l’estate e l’autunno a Camp Grant, nell’Illinois. Quando il colonello Hagardon ne aveva assunto il comando ad agosto, il numero delle reclute ospitate era già salito da 30.000 – ben oltre la capienza della struttura – a 40.000, al punto che era stato necessario fare ricorso alle tende. In quello stesso mese, per ironia della sorte, l’ufficiale medico del campo, Joe Capps, aveva pubblicato sul “Journal of the American Medical Association” alcuni suggerimenti per prevenire e controllare il diffondersi di quella strana malattia, consigliando fra le altre cose una quarantena di tre settimane per i nuovi arrivati e un severo distanziamento fra le brande, che avrebbero dovuto essere separate le une dalle altre da tramezzi di stoffa[8]. Il colonnello Hagardon non era insensibile a tali misure d’igiene, ma il rigido autunno dell’Illinois, che cominciò a mordere le carni dei suoi soldati già con l’arrivo di settembre, lo mise di fronte alla necessità di dover operare una scelta, fra il rischio di assideramento degli occupanti delle tende e quello di una caserma stracolma di brande e senza alcuno spazio dove poter isolare nessuno. Sciaguratamente optò per la seconda soluzione… non che se avesse scelto la prima le cose sarebbero andate chissà quanto meglio. A quel punto l’ordigno era stato innescato. E dire che i futuristi italiani, con una lungimiranza – o una cecità – perfettamente in linea con quella di tanti intellettuali borghesi europei alla vigilia del conflitto, avevano definito la guerra «sola igiene del mondo»[9]!

Ma per tornare al colonnello Hagardon, fu l’arrivo di un gruppo di reclute da Camp Devens a far precipitare rapidamente la situazione. In quel campo del Massachussets, operativo solo dal 5 settembre 1917 come acquartieramento temporaneo, era difatti praticamente successo di tutto, da quando si erano avuti i primi nuovi casi di quell’influenza – dichiarata finalmente tale solo il 12 settembre – che altro non era che la seconda ondata della cosiddetta “spagnola”, la più letale, che tornava come un boomerang dall’Europa. Al molo Commonwealth, nel porto di Boston, si era sovrapposta inavvertita alla prima ondata grazie ai marinai di ritorno dal vecchio continente alla fine di agosto[10], per diffondersi rapidamente fra la popolazione e raggiungere nel giro di una settimana per l’appunto Camp Devens, che distava dalla città solo trenta miglia. Nel giro di pochi giorni l’ospedale del campo aveva visto assieparsi seimila ammalati, e la mortalità – a causa del sopraggiungere sempre più frequente di una forma devastante, e forse persino mai vista, di polmonite, che finiva ben presto col tingere di un viola cianotico il volto dei moribondi[11] – aveva finito col toccare picchi in precedenza impensabili[12]. Il tutto accadeva in un inspiegabile vuoto di potere ai vertici del Dipartimento medico militare, da cui il Segretario alla guerra Newton Diehl Baker aveva da poco allontanato per limiti di età il generale medico William Crawford Gorgas – l’eroe della lotta alla febbre gialla e alla malaria nella guerra ispano-americana e durante la costruzione del canale di Panama – prim’ancora che il successore Merritte Ireland s’insediasse al suo posto. Era toccato così al generale medico di brigata Charles Richard, in qualità di facente funzione, inviare per un’ispezione a Camp Devens i migliori ufficiali medici esperti di malattie respiratorie in quel momento a disposizione, fra cui, oltre allo stesso William Welch, il veterano Victor Clarence Vaughan, che sebbene nella sua lunga carriera aveva combattuto tante malattie infettive, era rimasto, a sua detta, psichicamente sconvolto, quando si era reso conto di quanto la medicina non fosse assolutamente in grado di tenere fronte alla situazione[13]. L’agente patogeno restava d’altra parte misterioso, e non c’era bacillo di Pfeiffer o batterio da filtrare che si lasciasse riconoscere, se non come l’agente di una sovrainfezione. Alla fine di settembre i casi nel campo sarebbero diventati 14.000, cioè il 28% dell’intero numero dei soldati lì alloggiati, con 757 decessi[14]. L’allora colonnello Vaughan, dinanzi a un quadro epidemiologico così allarmante aveva suggerito diverse misure di profilassi, non ultima la sospensione di tutti i trasferimenti; e da parte sua il generale Richard, per nulla intimidito dal suo ruolo di facente funzione, non aveva esitato a raccomandare al Capo di stato maggiore March di evitare spostamenti di truppe da quei campi dove la malattia oramai imperversava. E sebbene il generale Peyton March avesse dato a vedere di approvare tale raccomandazione, la macchina bellica era oramai praticamente inarrestabile, così che il contagio, dal nord-est del Paese dove si era inizialmente manifestato, aveva seguito la sua marcia inarrestabile verso sud e verso ovest, seguendo le carovane militari, e arrivando così il 18 settembre a Camp Dix, nel New Jersey, il 20 di nuovo a Camp Funston[15]… e via di séguito verso la California, come nel grande mito fondativo americano[16]. Nel frattempo, dalla costa orientale, continuavano a partire le navi destinate a trasbordare i rinforzi che il generale Pershing non smetteva di reclamare. Il Leviathan, per fare un solo esempio – una massiccia nave tedesca che era stata varata come Vaterland ad Amburgo solo tre anni prima, e si era ritrovata per caso in America all’ingresso della nazione in guerra, finendo così con l’essere requisita – avrebbe levato l’àncora da Hoboken, nel New Jersey, il 29 settembre[17]…

Quanto a Camp Grant, la mattina del 21 settembre si erano manifestati già i primi casi, che divennero 108 prima della mezzanotte. In due giorni l’influenza conquistò l’intero campo, e a partire dai primi di ottobre il numero dei decessi si assestò su non meno di 100 al giorno, con i farmaci che cominciavano a scarseggiare e i medici e le infermiere che a loro volta si ammalavano[18]. Quello spreco di vite di giovani in salute, continuo, inarrestabile, il colonnello, che aveva insegnato 14 anni a West Point, non riusciva proprio a tollerarlo. Sempre che non gli risultasse insostenibile la vergogna di non poter eseguire l’ordine d’inviare le reclute verso il loro porto d’imbarco. E quel giorno, l’8 ottobre, dopo aver letto la lista dei nuovi decessi, chiese all’attendente di allontanarsi dall’ufficio, e si sparò un colpo alla tempia. Il colonnello Charles Baldwin Hagardon, a quello che è dato sapere, è l’unico rappresentante delle gerarchie militari, fra tutte le nazioni belligeranti, ad aver volontariamente pagato per le proprie responsabilità nella diffusione di quella che al momento è ancora la peggiore pandemia della storia.

(…)

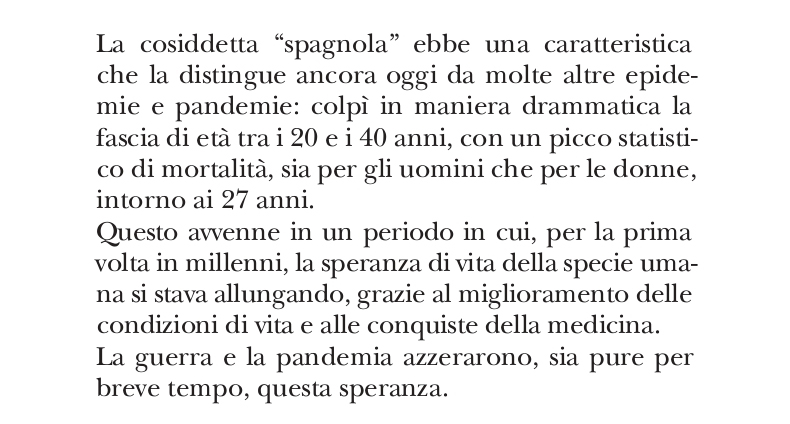

La conta delle vittime, il cui numero apparve comunque da sùbito spropositato, non potrà mai raggiungere una cifra che possa essere ritenuta ufficiale; e non soltanto perché i dati che giungono per esempio dall’Africa o dall’Asia risultano inficiati dall’inadeguatezza dei sistemi di rilevazione e archiviazione che furono coevi agli eventi, ma anche perché persino in “società ordinate con servizi medici e statistici ben consolidati”, come l’Europa e l’America settentrionale, tutto dipendeva dalle diagnosi mediche individuali, che potevano come si è visto ascrivere i decessi a cause diverse. I morti di polmonite del periodo, innanzitutto, ma anche quelli di tubercolosi, risultano ovviamente indiziati di nascondere da qualche parte il volto violetto del virus. Senza dimenticare che l’influenza all’epoca non rientrava fra le malattie sottoposte all’obbligo di denuncia, e quindi il più delle volte spariva dalle schede necrologiche. Sta di fatto che però proprio in Italia i numeri cominciarono a circolare assai per tempo, forse persino prima che in altre nazioni, grazie all’economista e statistico mantovano, ma di formazione universitaria napoletana, Giorgio Mortara, che pubblicò già nel 1925 per la crociana Laterza il saggio La salute pubblica in Italia durante e dopo la guerra. Le cifre lì ci sono tutte, persino più alte di quelle che successivamente sarebbero state fornite su scala internazionale; anche se in qualche modo si districano a fatica, non tanto dal numero dei caduti nel conflitto, ma soprattutto in àmbito civile da una mortalità complessiva che l’ovvio propagarsi della cosiddetta “triplice endemia” (tubercolosi, sifilide e malaria), e soprattutto gli stenti dovuti a una politica alimentare da parte del Regno d’Italia a dir poco avventata, aveva incrementato non poco. Comunque per Mortara, che a lume di statistica si basava sulla stima dell’eccedenza di decessi tra i civili negli anni in questione, le vittime di “spagnola” nella nostra penisola fra l’ottobre del ’18 e la primavera del ’19 sarebbero state addirittura 530.000, che diventavano facilmente 600.000 aggiungendovi i morti nei comuni invasi dagli austriaci dopo Caporetto (da cui non si avevano conteggi affidabili) e naturalmente i prigionieri di guerra come quelli che aveva visto spegnersi Gadda. Erano cifre spaventose – e lo sono anche quelle più contenute proposte attualmente –; ma erano se non altro qui da noi alla luce del sole, sia pure nella penombra di un volume per molti versi innovativo. E se la guerra, nelle parole di Benedetto XV, era già stata definita il 1° agosto del 1917 un’”inutile strage”, quale espressione, con quelle cifre, avrebbe dovuto rendere conto della ”spagnola” a conflitto ultimato? Massacro? Genocidio? Olocausto? E soprattutto, se nelle parole del papa non si può che leggere un rimprovero a tutte le classi dirigenti delle nazioni coinvolte, chi avrebbe dovuto mai essere ritenuto responsabile di quella vera e propria sconsiderata ecatombe che faceva impallidire la stessa ”inutile strage”? Il fato? L’ignoranza? Dio? I numeri, si diceva, altrove ci hanno messo del tempo per divenire pubblici, rimanendo per lo più a disposizione della consorteria (in ascesa durante tutto il Novecento) degli epidemiologi. In America il primo, e per molto tempo l’unico, a provare a fornirne, fu il batteriologo Edwin Oakes Jordan, che nel suo volume del 1927 Epidemic Influenza, apparso per l’American Medical Association, avrebbe proposto un numero complessivo mondiale di 21 milioni e seicentomila morti – anzi, per l’esattezza, per ripetere i suoi calcoli chissà in base a quali informazioni così puntuali: 21.642.283 – , una cifra alla luce dei fatti decisamente al ribasso, che sarebbe stata però ritenuta attendibile per circa sessantacinque anni. Il che voleva dire che pur non essendoci in America, come altrove, famiglia che non aveva i propri lutti, nessuno chissà perché era in grado di fare due più due. Va anche detto che persino nel 1991 gli epidemiologi americani Patterson e Pyle si limitarono in verità solo a ritoccare la cifra totale, portandola a 30 milioni, e continuando a sottostimare il numero delle possibili vittime nelle varie parti del mondo. È stato dunque solo a ottant’anni esatti dall’evento che la vera portata della pandemia si è manifestata per quello che era, in virtù dei nuovi conteggi a opera di Niall Johnson e Jürgen Müller, che portarono il numero delle vittime a 50 milioni, sebbene il geografo australiano e lo storico tedesco si sentissero immediatamente in dovere di avvertire che anche quel dato poteva risultare sottostimato, addirittura del cento per cento. E finanche di più, a tenere dietro alla caute proposte dei loro interventi successivi. Il che faceva intravedere un numero di morti inimmaginabile. Solo in America erano decedute almeno 675.000 persone, col rischio che tante altre fossero sfuggite alle registrazioni. Eppure, persino riferendosi alla cifra più bassa, la “spagnola” negli Stai Uniti avrebbe fatto in tal modo più vittime dei soldati stessi americani caduti nelle due guerre mondiali, in Corea e in Vietnam. E se per davvero ci si limita a raddoppiare la cifra minima proposta da Johnson e Müller, un simile raffronto lo si può facilmente portare a livello globale. Com’era stato possibile allora che tutto questo fosse per tanti anni finito nelle pieghe della storia, e sotto il tappeto della storiografia?

(…)

*

Note

[1] Ci avrebbe pensato, nel febbraio dell’anno dopo, e dunque durante la terza ondata di quella stessa malattia, la dottoressa Loy McAfee – una delle 55 donne che furono arruolate, pur senza gradi, dall’esercito americano per incrementare il numero dei medici militari –, pubblicando sul “Journal of the American Medical Association” il breve saggio Epidemic Influenza in the Medical and Surgical History of the Civil War. Si veda Reznick, Jeffrey S., The Past, Present and Future of Memory. Medical Histories of the 1918-1919 Influenza Epidemic in the United States, in Beiner, Guy (a cura di), Pandemic Re-Awakenings. The Forgotten & Unforgotten “Spanish Flu” of 1918-1919, Oxford University Press, Oxford 2022, pp. 234-243.

[2] E questo malgrado un personaggio di spicco come Victor Vaughan, a sua volta veterano della guerra ispano-americana, e sopravvissuto in quel frangente alla febbre gialla, avesse richiamato l’attenzione, dalle pagine del “Journal of Laboratory and Clinical Medicine”, e proprio nel marzo di quell’anno, sul fatto che l’addestramento delle truppe, e il necessario concentramento di tanti giovani provenienti da ogni angolo del Paese nelle caserme, avrebbe inevitabilmente incrementato la possibilità di diffusione di malattie infettive e la stessa mortalità. Si veda Byerly, Carol R., Fever of War, cit., p. 39.

[3] Crosby, Alfred W., America’s Forgotten Pandemic, cit., pp. 3-4.

[4] Barry, John M., The Great Influenza. The Story of the Deadliest Pandemic in History, Penguin, London 2004, p. 171. Andrà ricordato, per passare in rassegna anche il fronte alpino, che mentre la prima ondata in Italia, con i primi casi registrati nell’aprile del 1918 nell’esercito regio, fu relativamente mite – rispetto alle altre malattie che imperversavano in trincea e nei campi di addestramento, dalla dissenteria batterica al tifo addominale, senza dimenticare la scabbia, la tigna e il vaiolo portato dai prigionieri rumeni che giungevano dal fronte russo –, per le forze austro-ungariche, il congiungersi della prima con la seconda ondata dell’epidemia influenzale, fra l’estate e l’autunno di quell’anno, fu addirittura devastante, portando l’esercito schierato sul fronte, in cui tanti si ammalarono e non pochi disertarono, dai 650.000 uomini di luglio ai 400.000 di ottobre (Cornwall, Mark, The Undermining of Austria-Hungary. The Battle for Hearts and Minds, MacMillan Press, London 2000, p. 411). Per quanto riguarda i dati relative all’esercito italiano, si veda Cutolo, Francesco, L’influenza spagnola del 1918-1919. La dimensione globale, il quadro nazionale e un caso locale, I.S.R.Pt Editore, Pistoia 2020, pp. 101-106.

[5] Luderndorff, Erich, Ludendorff’s Own Story. August 1914 – November 1918, Harper and Brothers, New York 1919, vol. 2, p. 277 (si tratta della tempestiva traduzione inglese delle memorie del generale, apparse nel 1919 a Berlino col titolo Meine Kriegserinnerungen 1914-1918).

[6] E dire che una delle prime reazioni in America al propagarsi della malattia era stata l’ipotesi che il morbo fosse stato diffuso sulle coste dai tedeschi tramite gli U-boat… se non, più subdolamente, fra la popolazione civile con la stessa Aspirina. Si veda Opdycke, Sandra, The Flu Epidemic of 1918, cit., p. 8. Su quanto questa teoria della propagazione del contagio da parte del nemico, presente in ogni angolo del fronte, si sia diffusa anche nella letteratura popolare, si veda qui Conforti, Maria, Ricordi nascosti: l’influenza ‘spagnola’ delle donne, pp.

[7] All’alba del 12 settembre del 1918, dopo quattro ore di fuoco di sbarramento, l’American First Army, e alcune divisioni francesi, sotto la guida del generale Pershing, avrebbero attaccato il saliente di Saint-Mihiel, senza riuscire dopo una settimana a prendere Metz. Poi, fra il 26 settembre e l’11 novembre ci sarebbe stata la definitiva offensiva della Mosa-Argonne, che avrebbe coinciso col picco dell’epidemia, in cui il comportamento tentennante di Pershing (che nel frattempo aveva contratto la malattia) costernò a tal punto gli Alleati, che Georges Clemenceau chiese espressamente al presidente Wilson di sostituirlo al più presto (si veda Smythe, Donald, Pershing: General of the Armies, University of Indiana Press, Bloomington 1986, pp. 200-207). Si contarono in quell’occasione ben 100.000 “stragglers”, cioè il 10% dell’intero contingente americano (Byerly, Carol R., Fever of War, cit., p. 110).

[8] Capps, Joe, Measures for the Prevention and Control of Respiratory Disease, in “Journal of the American Medical Association”, 71 (6), August 1918, pp. 448-449. Citato in Barry, John M., The Great Influenza, cit., pp. 210-219.

[9] Il riferimento è ovviamente al citatissimo nono punto con cui iniziava il Manifesto del Futurismo pubblicato da Filippo Tommaso Marinetti – prima su alcuni quotidiani e settimanali italiani agl’inizi del mese, e poi – sul numero del 20 febbraio del 1909 de “Le Figaro”. Col titolo per l’appunto di Guerra sola igiene del mondo, Marinetti avrebbe poi pubblicato nel 1915 per le Edizioni Futuriste di “Poesia” un’antologia di testi militanti, versione ampliata di quella francese apparsa per l’editore parigino E. Sansot, e intitolata semplicemente Le Futurisme. I futuristi italiani sono comunque chiamati in causa in questa occasione solo come chiassosa e colorata avanguardia delle élites borghesi cólte che mostrarono agl’inizi del Novecento in tutta Europa “una sempre più radicata disponibilità nei confronti della guerra”, ritenuta in buona sostanza “un evento terapeutico benefico per la società e d’impulso al progresso sociale”. Appare comunque evidente che l’opinione pubblica, rappresentata per lo più dalla stampa borghese, fosse in quella fase sorgiva del Novecento più propensa a risolvere le controversie internazionali, in specie quelle che riguardavano lo sfruttamento delle risorse del mondo, con un conflitto armato di quanto non lo fossero i vari governi. Si veda a tale proposito, opera da cui sono stati tratte le precedenti citazioni, Clark, Christopher, The Sleepwalkers. How Europe Went in War in 1914 (trad. di David Scaffei, I sonnambuli. Come l’Europa arrivò alla Grande Guerra, Laterza, Bari-Roma 2013), pp. 256-257.

[10] Per molto tempo gli storici hanno ribadito come la seconda ondata si sia in realtà manifestata, per usare un titolo di un capitolo del libro di Alfred Crosby, con “tre esplosioni”, e dunque contemporaneamente in Africa, a Freetown, nella Sierra Leone – “grazie” alla nave della marina britannica Mantua –, a Brest, porto francese dove sbarcò la maggior parte delle truppe americane, e per l’appunto a Boston, scalo principale statunitense per gli approvvigionamenti (Crosby, Alfred W., America’s Forgotten Pandemic, cit., pp. 37-41). L’affluire progressivo di nuove informazioni ha inevitabilmente allargato di non poco il numero delle località in cui “esplose” quasi in contemporanea la seconda ondata, a partire dalla costa orientale della Spagna – Echeverri, Beatriz, Spanish influenza seen from Spain, in Phillips, Howard, Killingray, David (a cura di), The Spanish Influenza Pandemic of 1918-1919. New Perspectives, Routledge, London and New York 2003, p. 178 – per finire con la stessa Italia, in cui sono attestati casi fra il 18 e il 20 agosto in provincia di Padova, e focolai non ancora sufficientemente studiati in Italia meridionale (Cutolo, Francesco, L’influenza spagnola del 1918-1919, cit., pp. 106-107, 147-149). Il che vorrebbe dire che il virus si sarebbe per così dire ricombinato in vari luoghi autonomamente.

[11] Fu questo tratto semeiotico a imporre nel mondo anglosassone una delle denominazioni per forza di cose più sinistre della malattia, “purple death” appunto, che non poteva non ricordare l’espressione, “black death”, usata per la peste del 1346-1353. Si veda – esempio di quanto in ambiente medico non ci fu in verità nessun vero e proprio oblio dell’epidemia – Mc Cord, Carey P., The Purple Death: Some Things Remembered About the Influenza Epidemic of 1918 at One Army Camp, in “Journal of Occupational and Environmental Medicine”, 11 (1966), p. 594. L’illustratore medico inglese W. Thornton Shiells ci ha lasciato non poche immagini del volto congestionato dei militari ammalati.

[12] Sebbene, come hanno mostrato alcuni studi, ci sono stati luoghi della terra in cui la percentuale dei morti fra chi aveva contratto la malattia fu spaventosamente elevata, in realtà la mortalità della “spagnola”, persino nella sua seconda ondata, non fu particolarmente dissimile da quelle di altre epidemie influenzali, oscillando fra il 2 e il 3 per cento dei contagiati. A rendere pertanto spaventose le cifre della pandemia fu l’estrema morbosità – nell’accezione della statistica sanitaria, e dunque morbilità – della malattia, con indici di contagio a dir poco vertiginosi. Si veda Johnson, Niall Philip Alan Sean, The Overshadowed Killer. Influenza in Britain 1918-1919, in Phillips, Howard, Killingray, David (a cura di), The Spanish Influenza Pandemic of 1918-1919, cit., p. 132.

[13] “Il momento più triste della mia vita”, avrebbe dichiarato l’illustre virologo al medico George M. Price, “è stato quando ho assistito alle centinaia di morti di soldati nei campi di addestramento dell’esercito senza sapere che cosa fare. È stato in quel momento che ho deciso di non strombazzare mai più i grandi risultati della scienza medica e di ammettere umilmente la nostra crassa ignoranza nel caso specifico” (Price, George M., Influenza – Destroyer and Teacher, in “The Survey”, 41 (1918), p. 367). Vaughan avrebbe ricordato quei giorni con parole non molto dissimili anche nelle sue memorie, giungendo da ultimo alla conclusione che quella “mortale influenza” aveva dimostrato “l’inferiorità delle invenzioni dell’uomo nella distruzione della vita umana” (Vaughan, Victor C., A Doctor’s Memories, Bobbs-Merrill Co, New York 1926, p. 384).

[14] È per un puro caso che siamo in possesso della descrizione più impressionante dei terribili eventi di Camp Devens. Nel 1959, difatti, fu ritrovata in un baule, che conteneva carte mediche del Dipartimento di epidemiologia dell’Università del Michigan, una lettera firmata semplicemente “Roy”, in cui un medico del campo descriveva a un collega altrettanto ignoto quanto stava avvenendo. Ottenuta una copia di questa lettera, Norman Grist, docente di Malattie infettive all’Università di Glasgow, la fece apparire, con una sua breve premessa, sul “British Medical Journal” nel dicembre del 1979. Scriveva Roy il 29 settembre del 1918: “L’epidemia è partita circa quattro settimane fa e si è sviluppata così rapidamente che il campo è demoralizzato e tutto il lavoro ordinario è rimandato a quando sarà passata. Fra gli uomini tutto comincia con quello che sembra un attacco ordinario di “grippe” o influenza, ma quando vengono portati all’osp[edale] sviluppano molto rapidamente il tipo più viscoso di polmonite che si sia mai vista. Due ore dopo essere stati ammessi hanno già macchie color mogano sugli zigomi, e poche ore dopo si può vedere la cianosi partire dalle orecchie per diffondersi su tutto il viso, fino al punto che non è più facile distinguere un bianco da un uomo di colore. È questione di poche ore e sopraggiunge la morte, ed è semplicemente una fame d’aria finché non muoiono. È orribile. Te ne puoi stare lì a vedere uno, due, venti uomini morire, ma vedere questi poveri diavoli cadere come mosche non può che darti ai nervi. Abbiamo una media di circa 100 morti al giorno, e tende a salire. Dentro di me non ho dubbi che si tratta di una nuova infezione mista, ma quale non lo so. Tutto il mio tempo lo trascorro ad auscultare rantoli, rantoli secchi e rantoli umidi, sibilanti o crepitanti e tutto il resto della centinaia di cose che si possono trovare in un torace, e che significano una cosa sola – polmonite – che vuol dire in quasi tutti i casi morte”. Si veda Grist, Norman R., Pandemic Influenza 1918, in “British Medical Journal”, December 22-29, 2 (1979), pp. 632-633.

[15] Il campo del Kansas in questa seconda occasione si comportò particolarmente bene, allestendo un grande ospedale modello, perfettamente ventilato, con i letti ben separati, alternando pazienti posizionati a capo a quelli posizionati a piedi. Il personale medico era ammesso nei reparti solo dopo aver indossato la mascherina. Alcune delle fotografie divenute successivamente iconiche degli ospedali militari americani durante la pandemia provengono per l’appunto da Camp Funston.

[16] Byerly, Carol R., Fever of War, cit. pp. 74-75 e 83-84.

[17] Già nel precedente viaggio all’incontrario il Leviathan era stato devastato dalla “spagnola”, al punto che il giovane Sottosegretario alla difesa Franklin Delano Roosevelt, che era fra i passeggeri ed era stato contagiato, aveva dovuto attendere l’ambulanza per sbarcare il 9 settembre a New York. E ci sono stati anche studiosi americani che nel 2003 hanno ventilato l’ipotesi che la cosiddetta forma grave di poliomielite che avrebbe colpito il futuro presidente nel 1921, non fosse altro che la sindrome di Guillain-Barré, come reazione per l’appunto alla violenta forma influenzale (Goldman, Armond, Schmalstieg, Elisabeth, et alii, Did FDR Have Guillain-Barré?, in “Science”, 302, 5647 (2003), p. 981). Ma quel successivo viaggio verso l’Europa, con i soldati letteralmente stipati l’uno contro l’altro sulle amache che servivano da letti, si trasformò in un vero incubo e in una spaventosa ecatombe, che non finì nemmeno quando la nave giunse a Brest il 7 ottobre. Il tutto è descritto con dovizia di particolari in Crosby, Alfred W., America’s Forgotten Pandemic, cit., pp 125-135.

[18] Opdycke, Sandra, The Flu Epidemic of 1918, cit., p. 50.

Gianni Biondillo intervista Veronica Raimo

Gianni Biondillo intervista Veronica Raimo