di Ornella Tajani

Daniel Mendelsohn, versatile come Ulisse

[Quest’anno il Premio Malaparte è stato assegnato a Daniel Mendelsohn. Pubblico qui di seguito il testo scritto da Giuseppe Merlino in occasione della premiazione. ot]

di Giuseppe Merlino

Daniel Mendelsohn, come Ulisse, uno dei suoi personaggi prediletti, è “versatile”, polytropos in greco antico. È un grecista, studioso dei poemi omerici, dell’Odissea soprattutto, il più romanzesco dei due poemi; è un appassionato di teoria letteraria, ed è un narratore avvincente; i suoi romanzi intrecciano narrazione e riflessione con scioltezza, audacia ed eleganza. Non esita a mostrare la sua letterarietà e anche la sua inclinazione saggistica. Il grande modello moderno di questo genere narrativo è il romanzo di Proust che affiora di tanto in tanto nei suoi libri.

Parlerò subito del suo libro più recente, tradotto in italiano da Norman Gobetti, per Einaudi, nel 2021. Il titolo è Three Rings. A tale of Exile, Narrative and Fate, Tre anelli. Una storia di Esilio, Narrazione e Destino.

L’esilio è quello frequente nella storia del popolo ebraico, ma include anche tutti gli esili provocati dalle persecuzioni e aggressioni nella storia occidentale, da Enea in poi. Della narrazione dirò solo qualcosa del modo di narrare di Mendelsohn, che intreccia il più possibile i molti fili di una trama, seguendo il consiglio di Aristotele che oppone la densità tematica e l’intreccio dei tempi di un “episodio” alla consecutività richiesta dalla cronologia della Storia, e valuta i vantaggi della “varietà”. Quanto al destino, questa parola (opposta alla parola caso) indica il sogno, segreto e sperato, che nelle vicende umane si nasconda un senso o un disegno, riconoscibile almeno retrospettivamente.

Questo l’indice del libro: Le Lycée français, L’educazione delle fanciulle, Il Tempio. I tre titoli, discretamente sibillini, nascondono tre nomi, tutti celebri in letteratura, e almeno tre libri. Le Lycée français evoca Erich Auerbach, filologo magistrale, autore, in condizioni speciali, di un capolavoro della critica novecentesca (1942-45): Mimesis, ovvero “Il realismo nella letteratura occidentale” da Omero a Proust. L’educazione delle fanciulle nasconde un autore più remoto, un aristocratico del ´600 francese, arcivescovo di Cambrai, François de Salignac de La Mothe-Fénelon, e un libro immensamente celebre in Europa e nel Levante che si intitola Les Aventures de Télémaque (1687), scritto per un Delfino di Francia e che fu all’origine della disgrazia a Corte del mistico arcivescovo e superbo prosatore. Fu esiliato nella sua diocesi al confine con la Germania, extremi hominum, come avrebbe potuto dire Ovidio esiliato a vita sulla riva del Mar Nero. Vengo al terzo capitolo, Il Tempio: il nome proprio qui è quello di un grande scrittore tedesco contemporaneo, autoesiliato in Inghilterra per un senso di colpa ereditario, legato al padre ufficiale della Wehrmacht. Il libro commentato è un libro di vagabondaggi e d’incontri nella campagna inglese sulle “tracce di una distruzione universale”; il titolo, Gli anelli di Saturno, evoca subito una malinconia radicale che è uno stile di pensiero.

Non sono biografie parziali, sono piuttosto dei biografemi, e cioè una scelta di gusti, pose, intonazioni, sintomi o locuzioni che accennano a una personalità più che definirla; che ricercano il gesto intellettuale originario da cui è scaturita l’opera. Ciascun capitolo pone una questione che si espande negli altri capitoli alla ricerca di connessioni. La forma di connessione più amata da Mendelsohn è la digressione, e cioè un procedimento che funziona cogliendo le coincidenze, le affinità, le parentele, le analogie tra il discorso principale e quelli contigui e possibili; è un’irruzione nata nei depositi della memoria e dal magnetismo di alcune parole che risvegliano un’idea accessoria e la rendono subito irrinunciabile, garantendo sempre però il ritorno al racconto principale, temporaneamente sospeso. Esemplari come microdigressioni, sono le lunghe frasi ipotattiche di Proust ricolme di incisi e subordinate allacciate le une alle altre, anche con sostanziali divagazioni e che, poi, con un meccanismo impeccabile, quasi astronomico, si ricongiungono alla frase principale sospesa, avendo però abbracciato una più vasta porzione di mondo.

Il Lycée Français, ovvero l’esilio turco e l’opera lì scritta da Erich Auerbach, riprende la questione con cui si apre Mimesis nel capitolo “La cicatrice di Ulisse”. La questione si formula così: l’Odissea (la voce greca) descrive, rischiara e nomina tutto quello che è materia del suo raccontare; nessun dettaglio è trascurato, ogni oggetto merita di essere nominato e qualificato, ogni azione è notata e limpidamente descritta. Versione ottimista della letteratura. Tutto è conoscibile e dicibile. La Bibbia (la voce ebraica, l’altra voce originaria) è reticente, laconica, muta sui dettagli, lacunosa, opaca, addirittura oscura: è una voce da interpretare, da commentare, da completare. È opinione di Auerbach che questa sia la voce più adatta a rappresentare la vita e la realtà come si presentano. L’episodio biblico portato ad esempio è la richiesta di Dio ad Abramo di sacrificare il figlio Isacco; il racconto è stringatissimo, i dettagli sono aboliti e i motivi taciuti. Versione pessimista, enigmatica della letteratura.

L’educazione delle fanciulle è un trattato di Fénelon ma non è l’oggetto di questo capitolo; l’oggetto è un altro, sono Le avventure di Telemaco: “continuazione laterale” dell’Odissea. A Telemaco sono dedicati i primi quattro libri del Poema antico, poi silenzio su Telemaco, finché non lo ritroviamo a Itaca, dove intanto è sbarcato Ulisse, in incognito, dopo venti anni di guerra e peregrinazioni. Silenzio fino al libro XV dedicato ai ritrovamenti familiari, cautamente dilazionati da Ulisse avvertito della fine di Agamennone. Fénelon riempie questo silenzio raccontando un grand tour istruttivo di Telemaco, lungo il Mediterraneo, accompagnato da Mentore, in realtà la dea Atena, e istruendo allo stesso tempo il suo regale lettore, il Delfino di Francia, su come debba essere un buon re: pacifico, sobrio, generoso, casto e misericordioso. Quel che non era Luigi XIV, che lo punì. Si trovano così in questo celebratissimo libro: uno speculum principis, un romanzo di formazione, un romanzo d’avventura e un romanzo familiare con un’enfasi speciale sul rapporto padre e figlio.

Faccio anch’io una digressione: nel 1922, un giovane e brillantissimo Louis Aragon pubblicò una riscrittura “correttiva” del libro di Fénelon con lo stesso titolo e con intenti di parodia, un burlesque, insistendo su audaci combinazioni erotiche tra ninfe e dee e Telemaco, e inventando una lingua già surrealista, a derisione, forse per invidia, della bella armonia classica di Fénelon. Sul filo del nome Fénelon, Daniel Mendelsohn devia, da equilibrista, verso un amico di Proust, Bertrand de Salignac-Fénelon, diplomatico in sede a Istanbul (dove l’esule Auerbach, negli anni ´40 del Novecento, scrive il suo capolavoro, in fuga dalla Germania. Insegnò in quella Università che era priva, però, di una biblioteca per la ricerca, carenza che si rivelò provvidenziale per non venire soffocato da una schiacciante bibliografia), e dunque questo discendente del dolce arcivescovo è un altro être de fuite, come lo sarà Albertine e oggetto di un’amicizia amorosa appassionata da parte di Proust, non ricambiata come è fatale negli amori proustiani. Bertrand de Fénelon è, come si dice, l’“originale” di un seducente personaggio della Recherche: Robert de Saint-Loup, il coetaneo al quale il Narratore deve la prima esperienza di un’entusiasmante amicizia e del suo tenebroso rovescio, la delusione; la doppiezza è iscritta nello stesso cognome dell’amico: saint e loup!

La Turchia sarà evocata in altre digressioni, e soprattutto per la traduzione in turco e il successo in quei luoghi delle Avventure di Telemaco, al punto da rendere Telemàk un nuovo nome per bambini ottomani. E non parlerò delle pagine dedicate all’esodo di eruditi bizantini verso l’Italia, dopo la conquista turca di Bisanzio che riaprì l’Occidente allo studio della Grecia antica, con memorabili edizioni di Omero, di Platone e dei tragediografi, e con preziosissimi manoscritti.

Il terzo capitolo s’intitola Il Tempio, quello di Gerusalemme, distrutto due volte dalle fondamenta. Lo scrittore di cui si parla in questo capitolo è G.W. Sebald, e il libro è Gli anelli di Saturno. La questione fondamentale che pone Sebald è “la futilità di qualsiasi tentativo di ricollegarsi al passato, ancor meno di ricostruirlo, e men che mai di ricostruire quel che è stato distrutto dal tempo e da altre forze”. Questo doppio sentimento di vacuità e di fallimento viene raccontato con due esempi di passione ossessiva per il modellismo, poi scomparsa di colpo o esauritasi per malinconia. Il primo caso riguarda il giovane Mendelsohn, modellista accanito del Partenone; diventato adolescente la nuova passione “ossessiva” divenne la letteratura antica. Il progetto di una resurrezione restaurata del monumento da febbrile divenne insensato, e il modello superfluo. Così accade anche all’agricoltore inglese che è molto avanti, come racconta a Sebald, nella ricostruzione (quanto mai ipotetica) del grande Tempio e che è oppresso da un senso di fallimento e di stare costruendo una cosa morta.

In un giro ininterrotto di digressioni, Sebald perlustra un universo deperito, entropico e morente. Un’immagine definisce bene questo universo sminuito: in una grande casa disadorna e trascurata e in un parco diventato foresta, vive un’aristocratica famiglia anglo-irlandese, impoverita, e prigioniera di un’accidia insormontabile, lì Sebald incontra delle giovani ragazze che, con degli scampoli di sontuosi broccati cuciono meravigliosi copriletti che poi disfano per ricominciare daccapo; sembra il gesto di Penelope, ma quello che manca è l’attesa; qui il tempo è bloccato nella ripetizione.

Accennerò ora agli altri due libri di Daniel Mendelsohn: Gli Scomparsi, Einaudi 2018 (The lost. The search for six and six million); e Un’Odissea, un padre, un figlio e un’epopea, Einaudi 2018 (An Odissey. A Father, a Son and an Epic).

Gli Scomparsi raccontano la ricerca dello scrittore, ostinata e tortuosa, per ritrovare nello sterminato massacro di ebrei a metà del Novecento, notizie certe sulla vita e la sorte di sei suoi familiari rimasti troppo a lungo nella cittadina polacca in cui vivevano da molte generazioni. Sei vite su sei milioni di scomparsi. La disperata (disperata perché si dispera di avere un risultato, pur interiorizzando tutto l’orrore della storia) ricerca è fatta di incontri con i pochi sopravvissuti di quella comunità; con la loro fragile memoria, e poi di archivi e di visite nei luoghi stessi degli avvenimenti; qui Mendelsohn, claustrofobico, fa un’esperienza mortifera, si cala nella cantina sotterranea di una casa, terribilmente angusta, dove si erano nascosti il suo prozio e la figlia per giorni e giorni, muti ed immobili; poi, forse traditi, erano stati scoperti e massacrati. Il racconto è accompagnato dalle voci familiari dei nonni, detentori di ricordi e affabulatori di un passato lieto e onorevole, e dalle voci sapientissime di antichi rabbini che aiutano a decifrare i passi più ardui della Bibbia.

Il filo in più, quello riflessivo e intellettuale, è costante nei racconti di Mendelsohn.

Infine, Un’Odissea. Un padre, un figlio e un’epopea: un professore di letteratura greca tiene un seminario sull’Odissea in un college americano, a un piccolo gruppo di giovani matricole. Sorprendentemente, il padre ottantenne chiede di partecipare al seminario. Nel corso del semestre il lettore incomincerà a conoscere questo padre e lo stesso accadrà al figlio narratore. Egli lo conoscerà nella sua ostilità a Ulisse, al quale rifiuta lo statuto e la statura di eroe: Ulisse è bugiardo, infedele, ingeneroso, egoista! Per la franchezza con cui si esprime, e per l’intimità con cui entra nella storia ottiene un gran successo con gli studenti, e il figlio dovrà rivedere le sue idee sul padre. Il ritratto ne varietur che il figlio ha in mente è quello di un uomo non espansivo, distante, severo, laborioso, pignolo sui doveri, con un accento del Bronx; un matematico apprezzato ma senza interessi per le arti. Molti elementi di questo ritratto saranno smentiti dal suo successo nel Seminario e da quello, addirittura mondano, durante la crociera che padre e figlio faranno insieme “sulle tracce di Ulisse”. L’Odissea è il filo che imbastisce tutto il racconto ed è un buon terreno per ribaltare il rapporto tra padre e figlio, in un alternarsi di ammirazione e di irritazione, di pregiudizi e di rivelazioni. Tra il seminario e la crociera, con la mediazione di Ulisse il padre mostra la sua parte nascosta e il figlio finalmente la vede: la pudicizia degli affetti, la timidezza del corpo, la discrezione dei gesti, il gusto della perseveranza e dello sforzo, una fame intellettuale mai davvero saziata e una giovinezza istruita dal dolore.

Premio Malaparte – Capri 2 ottobre 2022

Quintetto d’estate

di Giuseppe Raudino

L’assiolo non accennava a smettere. Il suo verso copriva perfino il suono incalzante delle spazzole sul piatto. Un sorso e poi un altro ancora lo riportarono a quella notte d’autunno inoltrato, quando il ritmo della serata veniva scandito anche dal percussionista che accompagnava Chet Baker. Ileana non aveva voluto allontanarsi dalla stufa – si era infreddolita sulla moto – e diceva di essere stanchissima. Allora Stefano scostò le due poltrone e srotolò un materassino proprio sul pavimento davanti alla stufa, adagiandoci sopra due, tre plaid.

Ileana aveva deciso.

«Vieni qui» disse dopo essersi seduta sul materasso e vedendo lui che stava per tornare sulla poltrona.

Stefano si sedette dietro di lei e l’abbracciò. Le baciò i capelli. Poi scostò i capelli e le baciò il collo, vicino alla nuca. Ileana rabbrividì, come se le vibrazioni latenti di quando erano arrivati avessero avuto un’impennata, al pari di un motore silenzioso al quale si dà bruscamente gas.

Al secondo bacio andò meglio; al terzo i brividi cominciarono a diminuire e il desiderio a crescere. Mentre Stefano le sfilava il maglione, Ileana afferrò una coperta e la mise sulle spalle di entrambi. Quasi nudo, Stefano si alzò per infilare l’ultimo ciocco di legno nella stufa e richiudere velocemente lo sportellino, per poi tornare subito da Ileana, che nel frattempo si era sdraiata e lo invitava su di sé tendendo appena le braccia.

«Fa’ in fretta, ché sento freddo» comandò lei. «Vieni a scaldarmi».

Per il ragazzo fu un ordine dolcissimo da eseguire, come se qualcuno lo avesse costretto ad assaggiare un miele prelibato. Mentre facevano l’amore, i loro occhi si incrociavano sporadicamente; quando il suo sguardo vagava altrove, si posava sul rame dorato dei suoi capelli, che in quel momento parevano avere un profumo melato, e sulla fronte, dove mancava l’incavatura del naso. L’affanno del respiro, insieme col calore della stufa troppo vicina, accesero le sue guance come la buccia di certe mele appetitose.

Solo dopo l’amplesso, il corpo di Ileana cadde in una quiete profonda. Non tremava più, non era più scossa dall’incertezza che ogni slancio verso una nuova storia comporta.

***

Arrivarono senza soste intermedie a Messina. Lo Ionio, alla loro destra, li aveva accompagnati per quasi tutto il tempo, offrendo il suo azzurro intenso come segno di profondità e potenza. Al di là dello stesso mare, a cinquecento chilometri, c’erano la Grecia e le sue isole, Zante, Itaca e Cefalonia, che fanno da guardia all’ingresso del golfo di Patrasso, collegato al lungo porto di Corinto. Proprio da Corinto, guidati da Archia, erano partiti i primi coloni che avrebbero fondato Siracusa sull’isola di Ortigia ventisette secoli prima.

Il maestro, che amava Siracusa e la sua storia, gettando uno sguardo al mare, si chiedeva quali misteriosi segreti fossero sepolti lì sotto per sempre e di quali affascinanti avventure erano state testimoni le onde che sospinsero le triremi greche alla conquista della Magna Grecia.

Imbarcato il camper sul traghetto, salirono tutti sul ponte per sgranchirsi le gambe. Il maestro si avviò sulla fiancata est della nave e si affacciò per ammirare meglio il mare. Sull’altra fiancata, il Tirreno non lo interessava, voleva soltanto respirare il profumo dello Ionio, immergersi nei suoi colori e ammirare le sue profondità tenebrose. Il vento sullo stretto spirava caparbiamente.

Ileana si avvicinò al maestro, che si accorse di lei per il profumo di gelsomino misto a cedro e muschio. Ileana parve che al maestro fosse spuntata qualche lacrima di tristezza o di malinconia, non una di quelle che vengono fuori da occhi arrossati per il troppo vento.

«Eccoti, bella» le disse cambiando espressione, dopo essersi strofinato gli zigomi con il polso «ci mancavi tu a completare il quadro ionico dell’antica Grecia».

Il maestro aveva questo modo di porsi: enigmatico, pieno di sensi nascosti. Chi si accontentava della superficialità lo ascoltava e basta, senza capire, ma i suoi veri allievi erano invitati a tirar fuori da lui la conoscenza, facendo domande.

«In che senso, maestro?» chiese Ileana, ma gli altri quattro si erano già avvicinati perché non era l’unica ad aver sentito quell’affermazione e a voler conoscere il seguito.

«Questo pomeriggio in autostrada gettavo qualche occhiata al mare, e in primo piano avevo i piedi di Calliroe. Lo sapete che ha un piede greco, vero? L’avevate notato? Si vede anche quando indossa i sandali. Ecco, allora ho collegato subito il piede al mare greco. Poco fa mi è capitato di ascoltare Martina che utilizzava una sferza di parole dialettali che derivano dal greco: ’ntamatu, vastasu, babbiari. Ora, mentre guardo Messina allontanarsi, sullo sfondo ci sono la città e il suo mare, e in primo piano il tuo profilo, Ileana, un profilo elegante, fine, gentile. Un profilo greco. Ci avete mai fatto caso che tutto ciò che è comunemente ritenuto greco ha un’accezione di bellezza e armonia? Il naso greco e il piede greco sono considerati belli. Peculiari, ma belli. Almeno da chi se ne intende, come la totalità dei pittori classici. Trovatemi un quadro in cui la bellezza femminile venga dipinta senza che i piedi e il profilo siano alla greca».

I ragazzi già smanettavano col cellulare per scaricare immagini di dipinti di Tiziano e Caravaggio per zoomare sulle dita dei piedi e sui nasi.

«Ha ragione, maestro» disse Fabrizio.

«Eh già» disse il maestro con tono sardonico, «ma non lo sapevi che il maestro ha sempre ragione? Specialmente quando ha torto».

Stefano si guardava bene dal commentare: mezza parola sbagliata avrebbe potuto liberare tutto il sarcasmo del maestro, che lo avrebbe fulminato e coperto di ridicolo.

«Comunque, c’è anche un’altra cosa, oltre al profilo greco di Ileana: il flauto. Le navi da guerra greche, le temute triremi, avevano a bordo un flautista, chiamato aulete, che, suonando, dava il ritmo ai rematori. Immaginate quanto poteva essere difficile per centocinquanta rematori muovere i remi in perfetta sincronia. La musica aiutava i greci anche nelle cose pratiche della vita. Il mondo senza musica sparirebbe».

«Che tipo di flauto usavano i greci?» chiese Fabrizio.

«Te lo spiego quando non ci sono le ragazze» ironizzò il maestro.

La sirena del traghetto suonò con prepotenza e si impose violentemente alle orecchie di tutti i passeggeri. Come tanti rumori del mondo caotico e moderno, la sirena penetrava i timpani senza dare scampo agli ascoltatori non consenzienti, allo stesso modo del traffico o delle chiacchiere da bar.

NdR: il brano che precede è tratto da “Quintetto d’estate”, di Giuseppe Raudino (Ianieri Edizioni, 2022)

“L’Arbulu nostru” di Giuseppe Cinà

di Daniele Ventre

L’àrbulu nostru (La Vita Felice ed., gennaio 2022) non è la prima prova poetica di Giuseppe Cinà, che per i tipi di Manni aveva dato alla luce, nel 2020, A macchia e u jardinu. Protagonista di entrambe le sillogi è l’ulivo, la pianta mediterranea già totem di Atena, santificata da una tradizione plurimillenaria che va dalla tradizione omerica ai Vangeli. La trama armonica di entrambe le opere è il dialetto siciliano, che sottende, in parallelo alla trama di archetipi che si addensa intorno all’ulivo, una tradizione perfettamente simmetrica: la Sicilia è la terra della reinvenzione teocritea della campagna; è la terra in cui le sonorità del dialetto (greco) dorico teocriteo, con i suoi chiaroscuri fonetici, si sono poi tradotte, nelle ecloghe del Meli, in un dialetto neolatino, in cui le opposizioni fonemiche fra vocali chiare e vocali chiuse sono altrettanto forti e nette.

Che sia questo, come per altri autori in vernacolo siciliano (si pensi ad Alessio Di Giovanni) il senso profondo della scrittura siciliana di Cinà, lo ha chiarito a suo tempo l’autore a margine de A macchia e u jardino: la scelta di tale codice espressivo: “…è stata solo in parte ricercata, per il resto è emersa naturalmente in corrispondenza ai due motivi poetici dominanti: la natura e il dialetto. Il racconto della natura, qui intesa come comunità di viventi, si sostanzia nel continuo confronto tra selvaggio e domestico … A sua volta, il dialetto viene posto al centro delle scelte formali della composizione piegando i versi alle parole e alle cadenze proprie del siciliano…”.

Questa spontanea dimensione poietica della tradizione siceliota non è, per Cinà, architetto e urbanista poi tornato, dagli anni ’90, alle sue origini, una veste esteriore: si tratta piuttosto di una dimensione esistenziale rivissuta e ricreata nel quotidiano, da quando l’autore ha intrapreso la coltivazione del suo uliveto presso la Riserva dello Zingaro. Prima ancora che attraverso la parola, è nella sua ridefinizione esistenziale, nel suo attuarsi attraverso il lavoro che Cinà ha percorso un cammino à rebours dalla fluidità ipermoderna alle radici del modello ad albero dei miti di fondazione delle culture umane.

In quest’ottica, quello di Cinà è effettivamente un ritorno di matrice odissiaca e ciclica, un nostos nel pieno senso della parola: non è il nostos di tante nostalgie ideologiche fondata su identità tossiche strumentali e oppositive, ma è il ritorno creativo, ciclico, sottotrama dei ricorsi storici vichiani rifondatori di civiltà, o in senso più lato è una riscoperta di radici gravide di futuro. Il nostos antico, nel senso pieno, non ha nulla a che vedere con il degrado insito nella reazione, ma è sempre prospettivo, poiché è ristabilimento di una durata nel solco vitale dell’ordine di natura.

Se in A macchia e u jardino, la contrapposizione fra il “selvaggio” e l’antropizzazione (più o meno virtuosa) del paesaggio si ipostatizzava nella dialettica fra la scomposta macchia mediterranea e l’armonia cromatica e architettonica verde dei giardini, ora è l’ulivo come tale il correlativo oggettivo di una dialettica potenzialmente distruttiva ed esclusiva fra natura arborea, implicitamente divina e “datrice di beni” (per richiamare una formula omerica ed esiodea) e paese guasto, male umanizzato, dell’antropocene. Testimoniano l’evolversi di questa dialettica le quattro sezioni di cui L’arbulu nostru si compone, e i loro ominosi titoli in esergo: 1) Semu ancora vivi, dàmunni aiutu!; 2) In campagna li filosofi abbunnàvanu; 3) L’aùgghia e lu filu di la natura sempri nnammurata; 4) Nna li marchiggi di la fàvula ingannatura unni si joca na partita truccata.

Il tema della terra desolata e del sacrilego dell’uomo è centrale nei versi di Cinà: “A dda èbbica l’alivi sacri èranu chiossà/li tirreni unni criscìanu ora sunnu/sdisulati…”, versi de L’imputato di sagrilèggiu in cui risuonano come ipogrammi, ma denudate di ogni connotazione comico-realistica, parole cavate da Petronio e dai suoi colliberti (Satyr. 44: religiosi non sumus. agri iacent), ma anche da Lucano (Phars. I, 29: desuntque manus poscentibus arvis). Il sacrilegio dell’uomo contemporaneo come devastatore della natura, si rivela come desolazione di un paese guasto, ma è in altri momenti dell’opera che rivela la sua natura profonda. In “Lu filòsofu”, troviamo ad esempio un Empedocle che nell’atto di insegnare agli acragantini la sua segreta sapienza tramata di visioni orfiche: centrale in questa sapienza è anzitutto l’idea del tempo, di cui l’uomo ha una percezione soggettiva distorta e distorcente: “(…) Nuatri pinzamu a lu futuru comu siddu avìssimu/ a campari sempri ma manciamu allafannati/ comu siddu avissimu a mòriri dumani/ e unn addunamu comu fui lu tempu,/Pinzamu di aviri un principiu e na fini,/ ma lu fattu è che li cosi murtali un nàscinu/e un mòrinu mai ma càncianu e scàncianu/spartènnusi e mmiscànnusi perennementi/secunnu ca l’amuri li junci e l’òdiu li contraponi…” La filosofia di Empedocle è qui perfettamente rievocata, nella sua oscillazione pendolare fra furente contesa e intima connessione della philía, ma sottotraccia non è questo il nucleo tematico effettivo; piuttosto Cinà sembra evocare un peccato di hybris basato sulla torsione ontologica per cui l’uomo si vede sconnesso, reciso dal fluire della physis, e quindi è in preda alla lotta fra quello che sotto altro cielo i buddhisti chiamerebbero attaccamento all’impermanenza e una pretesa di eternità malsana e malintesa. Ne deriva all’uomo un senso indebito di appropriazione, invasione e stupro della realtà naturale. Se l’olivo è la fondazione arborea del flusso di tutto ciò che vive, della “natura’nnammurata” (Zagara d’alivu), che fa da teatro alla democrazia spontanea delle comunità primordiali la cui attività si centra attorno alla rotazione molitoria dei palmenti del frantoio (Lu cuntastori de lu parmentu), l’azione dell’uomo moderno recide, abbatte, tronca questa continuità, come in Motosega Stihl MS 170 (“li rami/càdinu nna lu celu ca si sbalanza/comu un sipariu a fini tragedia”).

Se si pensa che un capitolo essenziale della storia dell’ulivo è rappresentato dall’orazione Per l’ulivo sacro di Lisia, in cui si dibatte della colpa di aver sradicato un sēkós, ovvero un tronco di olivo sacro posto al limite del campo, è facile intendere quale sia il senso profondo di quest’ultimo testo, nell’economia complessiva dell’opera di Giuseppe Cinà: il tronco abbattuto (iam fracta cacumina, per citare Virgilio) è il senhal della violazione nichilistica e annientatrice dell’azione umana, nel tempo della desolazione. L’uomo separa ciò che non deve essere separato, e viola, nel contempo, la separatezza del sacro, che con il sēkós, il ceppo d’olivo sacro divisorio dei campi, ha in comune la radice indoeuropea *sak-, quella a partire dalla quale il sacro stesso si definisce come spazio a sé rispetto alle verità ordinarie. Ne L’Arbulu nostru, si inscena così la tragedia definitiva della morte del divino, o meglio del suo assassinio per mano umana armata di tecnologia deviata dal suo scopo primario.

Florinda Fusco: portatemi un cielo adesso

«Io so bene che alla mia collana

manca quel grano che voi chiamate padre»

La casa editrice Argolibri ha recentemente pubblicato il Il compleanno e altre opere di Florinda Fusco. Nel libro, oltre all’inedito Il Compleanno, è contenuta la trilogia Tre opere (Linee, Il libro delle madonne scure, La Signora con l’ermellino).

Ospito qui alcuni testi in anteprima da Il compleanno.

0.5

Il mio compleanno

è

la festa

del patrono

senza

fuochi

d’artificio

né

zuccheri

filati –

il mio corpo

è

la statua

del santo

in processione –

sguardo impassibile,

diretto

altrove.

Un abito

conservato

per l’occasione,

aggrovigliato

di nascite

e di morti.

Il mio riflesso

si piega

verso di me

e mi dice:

«Nasconditi qui

fa silenzio,

in me

puoi

trovare

rifugio» –.

Al centro

di un cerchio

di bocche

sorridenti

e deformate

una candelina,

sempre la stessa,

si moltiplica

e si espande,

una massa stellare

che per sbaglio tocca

la soglia

dell’al di là.

0.20

Lasciate

che viva

nel fondo

dell’acqua –

lasciate

che

il tempo

imiti

il lento

il movimento

delle alghe.

Lasciate

che

tenti

ancora

di parlare

ai pesci.

E se

mi rubate

anche

la parola

non date nome

alla mia bocca

chiusa.

0.26

E

se

la terra

promessa

è quella

su cui

tutti camminiamo,

su quel vassoio,

portatemi

un cielo

adesso.

“Funzione” è più facile di “formula”, meno spavento, però . . .

di Antonio Sparzani

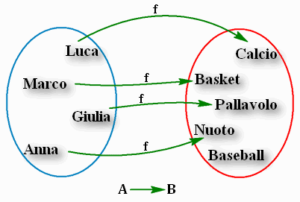

Esplorando le parole che stanno alla base della matematica (e anche alla base delle scienze che ne dipendono fortemente, quali ad esempio la fisica), affrontiamo un’altra parola chiave, la parola funzione: come si è formata quell’idea di funzione che si utilizza tipicamente in matematica e nelle scienze che ne dipendono, ma ormai largamente anche nel linguaggio comune?

È un’idea, e una parola, che sono emerse un po’ alla volta, alla fine di una serie di slittamenti di significato, quelli che nell’evoluzione temporale delle lingue sono così frequenti, ancorché imprevedibili, cui anche la matematica stessa ha contribuito. Il punto di partenza sembra essere il verbo latino fungor, il quale originariamente indica l’adempiere un dovere, il ricoprire una mansione: consulatu fungi significa, per i latini di età classica, “esercitare il consolato”.

A. Primo passo: da qui segue che si può usare la parola per dire che si esercita una mansione di un altro, se ne ricopre il ruolo, tipicamente, sempre nel latino classico, fungi maternis vicibus significa “far le veci della madre”. Da questa direzione di significati deriva l’italiano fungere che incorpora già ‘le veci’, “fungere da sostegno” sta per “fare quello che fa un sostegno”, anche se lo scopo originario non era quello, “fungere da madre” significa esercitare le mansioni della madre pur non essendo la madre, si può equivalentemente anche dire “fare la funzione di un sostegno”, o “della madre”, rispettivamente. Dunque la parola funzione indica qui un passaggio di azione da una cosa ad un’altra, o da una persona ad un’altra, una sostituzione, un prender su di sé la figura di qualcos’altro. Secondo la Costituzione italiana nel caso di impedimento del Capo dello Stato, il presidente del Senato ne assume le funzioni (in questo momento sarebbe una vera iattura): vuol dire che egli, pur non essendo il capo dello stato eletto, ne assume il ruolo, prende su di sé l’onere – e l’onore – della carica.

B. Secondo passo: a questo punto si è verificato un nuovo, e fondamentale, spostamento di significato all’interno della storia della matematica, a partire dagli ultimi decenni del secolo XVII. Descrivere, seppur in modo molto schematico, questo frammento di storia della matematica ci permetterà di cogliere un’altra istanza di quella dicotomia estensione/intensione così frequente nella logica (e cui spesso si dedica troppo scarsa attenzione). In una prima fase, che si può far simbolicamente coincidere con l’opera di Newton (ricordate che i suoi Principia sono del 1687), l’idea che una qualche grandezza possa dipendere da un’altra, possa cioè variare al variare di un’altra, è limitata al caso in cui quest’ultima grandezza sia il tempo; Newton non usa ancora la parola funzione, ma usa la parola latina fluentes per indicare queste entità che hanno la caratteristica di cambiare col tempo. La parola funzione, o per meglio dire la sua versione latina functio, appare per la prima volta nella storia della matematica in un manoscritto di Leibniz del 1673 intitolato Methodus tangentium inversa, seu de functionibus, nel quale ancora si parla del calcolo di certe speciali caratteristiche di una curva piana (quali la sottotangente, la sottonormale e altre, che qui poco importano), che rivestono un certo ruolo nell’andamento della curva, e dunque ancora la parola rimane nell’alveo del significato di ‘ruolo’. Leibniz si serve invece per indicare la dipendenza dell’ordinata di un punto della curva dalla sua ascissa, della parola relatio, ‘relazione’. Ma nel prosieguo del manoscritto, ecco che l’autore si serve della parola functio per indicare appunto in generale come queste varie caratteristiche della curva variano lungo di essa, in quanto il suo scopo, nel manoscritto, è quello di risalire dal variare di queste caratteristiche alla forma della curva – di ricavare dalle functiones la relatio; nello stesso senso allargato Leibniz continuerà ad usare la parola in altri lavori del 1692 e del 1694.

C. Terza tappa. Occorre guardare a un personaggio chiave immediatamente successivo a Leibniz, il matematico e fisico svizzero Johann Bernoulli (Basilea 1667-1748), maestro di Eulero. È a lui che si deve la prima definizione formale di che cosa sia una funzione in quanto quantità composta di grandezze variabili:

Définition. On appelle fonction d’une grandeur variable une quantité composée de quelque manière que ce soit de cette grandeur variable et de constants.

L’aspetto interessante di questa definizione, oltre a quello di essere un primo tentativo di formalizzare la parola funzione all’interno delle matematiche, è quello di identificare una funzione con una espressione formale. Ad esempio x² ; (3x)ⁿ-x³ ; (x-1)/(x+1) ; (purché nella terza espressione, si intenda x ≠ −1, altrimenti perde senso l’espressione, uno zero non può stare al denominatore) sono tutte espressioni legittime, o, meglio, ben formate. Dunque, in questa prima fase della ricerca di cosa è funzione, si adotta un atteggiamento tipicamente connotativo, intensivo: per assegnare una funzione occorre che sia data una espressione che permetta di calcolarla. Essa non è certamente unica, ad esempio le espressioni (x − 1)(x + 1) e x² − 1, chiaramente diverse in quanto espressioni, danno luogo agli stessi valori: per x = 2 forniscono entrambe il valore 3, per x = −1 danno entrambe il valore 0 e lo stesso accade per qualsiasi altro valore attribuito alla x; ma si vede allora che, secondo la definizione di Bernoulli esse sono funzioni diverse, in quanto composizioni di simboli diverse; tuttavia si vorrebbe in maniera naturale identificarle in quanto portano appunto agli stessi numeri a partire dagli stessi numeri. Questo spinge ad adottare una definizione di funzione che badi non tanto alla sua espressione formale, ma al risultato che si ottiene per ogni valore della variabile.

D. Quarta tappa. Già nel XVIII, e poi più decisamente nel XIX secolo comincia ad affermarsi la tendenza a generalizzare la definizione di funzione, svincolandola dall’esigenza di una sua rappresentazione analitica; la prima vera formulazione di questo tipo è dovuta a Eulero (Leonhard Euler, Basilea 1707 – San Pietroburgo 1783, che molto profitto aveva tratto dagli insegnamenti di Bernoulli) e suona così:

Se alcune quantità dipendono da altre quantità in modo tale che se queste ultime vengono cambiate allora le prime anche cambiano, allora queste sono dette funzioni delle seconde. Questa denominazione è della più ampia natura e comprende ogni metodo per mezzo del quale una quantità può esser determinata da altre. Se perciò x denota una quantità variabile allora tutte le quantità che dipendono dalla x in un qualsiasi modo, o sono da questa determinate, sono dette funzioni di x.

Quest’idea non fu immediatamente condivisa dai matematici europei, ma dopo qualche decennio cominciò ad affermarsi definitivamente, nelle opere di Lagrange, Lacroix, Fourier e – infine – di Lobačevskij e Dirichlet. Da questi pur rapidissimi cenni storici si dovrebbe poter dedurre almeno che l’idea che sta alla base del concetto di funzione è quella di dipendenza di una grandezza da un’altra, o da varie altre. Si noti tuttavia che la parola ‘dipendenza’ può alludere – connotativamente – ad un modo causale formalmente esprimibile nel quale una grandezza y è determinata da un’altra grandezza x – la direzione di marcia di un’auto dipende strettamente dai movimenti dello sterzo – oppure questa dipendenza può essere più astratta e casuale: provate a pensare di associare ad ogni intervallo di un minuto della notte dal 10 all’11 agosto 2022 il numero di stelle cadenti visibile a occhio nudo in un fissato quadrante del cielo boreale: è chiaro che anche questa funzione è perfettamente definita e determinata, ma è molto meno chiaro come si possa in qualche modo risalire dal valore della variabile indipendente (l’intervallo di un minuto) a quello della funzione (il numero di stelle cadenti in quel minuto), se non mediante una accurata osservazione. È chiaro che in quest’ultimo caso la funzione è data in modo squisitamente estensivo: si osserva – e si trascrive poi eventualmente in un grafico – il valore corrispondente ad ogni minuto; mentre nel caso dello sterzo c’è sicuramente modo di calcolare – e quindi anticipare – la direzione di marcia in termini dell’angolo di rotazione dello sterzo.

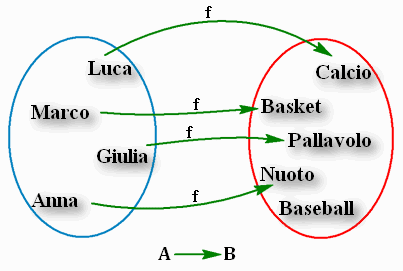

Concludiamo per il momento che in matematica la parola ha assunto un significato diverso da quello che ha nella lingua comune, nella quale, ad esempio, le funzioni di una persona, o di una macchina sono ciò che questa persona, o macchina deve fare per assolvere i suoi compiti; siamo ancora alla fine del passo A di cui sopra. Nella figura che vedete all’inizio la funzione associa ad ognuno dei quattro, ragazze e ragazzi, il suo sport preferito, scelto in un altro insieme, quello degli sport, che non tutto deve necessariamente essere “coperto” dalla funzione in questione. Ma credo che tornerò sul ruolo delle funzioni nel linguaggio scientifico.

La regina del fuoco

di Maria Gaia Belli

Molto molto tempo fa, quando il cielo era più alto della dorsale, la bambina Pauni viveva in un villaggio sulla montagna.

Suo padre cacciava nei boschi per la lunga estate, portava a casa carne e pellicce in abbondanza. Sua madre tesseva la lana e cuciva le pelli, spezzava con le mani la legna per il fuoco, poi scendeva al fiume a prendere l’acqua e la portava in tre secchi, due con le mani, uno in equilibrio sulla testa. La donna teneva sempre Pauni con sé, perché vedesse e imparasse. Le mostrò come muovere veloci le dita sul telaio, come pulire il nervo di bue facendoselo passare tra naso e bocca, come scegliere i sassi asciutti per accendere il fuoco, e tutto quello che serviva per badare alla casa sulla montagna.

La bambina crebbe in salute e altezza. Quando ebbe i seni e il sangue tra le gambe, suo padre la portò al centro del villaggio, perché un uomo la scegliesse. La scelse un cacciatore. Divenne suo marito e Pauni andò a casa con lui.

Venne la lunga estate. L’uomo prese i cani e le armi e partì per i boschi, la donna rimase a casa. Ogni giorno accendeva il fuoco, spezzava la legna per mantenere viva la fiamma. Raccoglieva i panni sporchi e li portava al fiume, dove li strofinava con la cenere e li pestava con i piedi, poi li allargava ad asciugare al sole. Riportava il secchio pieno fino a casa, poi sedeva al telaio finché durava la luce del giorno.

La casa di Pauni era lontana da quella di sua madre e nessuno veniva mai a trovarla. Una mattina, come ogni giorno, andò al fiume. La sera prima si era punta il dito con l’ago, e il dito si era gonfiato. Aveva le nocche e i piedi scorticati per il tanto strofinare la cenere; le dolevano il collo e le gambe, e il sole batteva forte sulla testa. Pauni era stanca, così si stese sotto l’ombra di un salice e si addormentò.

Mentre dormiva, suo marito tornò dalla caccia e trovò il fuoco spento. Vide che non c’erano panni puliti né cibo pronto, allora uscì a cercare sua moglie. Arrivò al fiume e trovò i panni sporchi e i secchi vuoti e Pauni che dormiva sotto il salice. L’uomo raccolse un bastone e la picchiò sulle gambe e sulla schiena.

La ragazza si svegliò nel dolore, urlò e pianse, ma l’uomo era arrabbiato e il bastone duro. Per la paura, Pauni si buttò in acqua. Il fiume, che la conosceva, ebbe pietà di lei; la prese e la portò lontana dal marito. Le tolse i vestiti e le lavò il corpo, poi la lasciò ad asciugare al sole in una valle lontana.

Abitava in quella valle una famiglia di draghi neri. Il figlio maggiore, quel giorno, era fuori a caccia. Mentre volava sul fiume, vide la ragazza addormentata, gli piacquero i suoi lunghi capelli scuri, scese dal cielo e la raccolse. La portò sulla vetta della montagna, nella tana di sua madre, dove vivevano con lui cinque sorelle. Vedendolo tornare con la preda, le giovani draghesse gli andarono incontro, sbattevano le ali e gli leccavano il muso con gioia. Ma lui le scacciava, finché non venne sua madre a dirgli:

«Sei uscito a caccia e sei tornato con la carne. Perché non lasci che le tue sorelle mangino?».

«Questa non è carne» disse il drago. Posò la ragazza con delicatezza, perché i capelli neri splendessero alla luce della neve.

«Da tempo ormai mi chiedi di trovare una compagna per dare nuovo sangue alla famiglia» disse il drago alla madre. «Io scelgo questa femmina dalla bella criniera».

«Questa femmina è carne» rispose la madre, e le sorelle si avventarono su di lui.

Mentre i draghi litigavano, Pauni si svegliò e capì che la sua vita era in pericolo, così finse di essere morta. Ma presto fu incuriosita e iniziò ad aprire gli occhi. Vide il giovane drago che lottava con tutta la forza delle ali e dei denti per difenderla, e il suo sangue che bagnava la neve bianca. Le sue ali erano grandi e scure come le nubi del temporale, e la coda forte come l’acqua della cascata. Subito la ragazza se ne innamorò. Si alzò in piedi e si rivolse alla madre:

«Ti prego, di’ alle tue figlie di non uccidere il fratello per causa mia! Ti mostrerò da me quanto valgo».

«Piccola femmina» disse la madre «Sei nuda e senza ali. Cosa puoi valere? L’unica cosa che vogliamo è la tua carne».

«So tessere le stoffe da vendere al mercato» disse Pauni, e prese da terra i ciuffi di pelo caduti dal collo del drago, e subito mostrò come farne un filo.

«Non teniamo in nessun conto il denaro e viviamo coperti dalle pellicce con cui siamo nati» disse la madre.

«So spezzare la legna con le mani e farne armi» disse Pauni, raccolse un bastone e lo spezzò in tante parti.

«I nostri denti spaccano le rocce come fossero ossa di scoiattolo» disse la madre. «E ora succhieremo anche il tuo midollo».

«Ho un’ultima cosa da mostrarti» disse Pauni. «Se nemmeno questa ti piacerà, potrete mangiarmi».

La ragazza si accucciò, fece un mucchio di legna e pelo, scelse da terra due pietre asciutte e cominciò a batterle. Richiamate dal rumore, le sorelle smisero di combattere e si avvicinarono a guardare.

Quando ebbe battuto le pietre sette volte, tra le mani di Pauni nacque la scintilla. Il pelo secco nutrì la fiamma, che subito si levò alta sopra la legna. Le sorelle, spaventate, volarono via. Persino la madre indietreggiò. Solo il giovane drago nero, che riposava a terra dopo aver lottato, non si mosse, ma guardava il fuoco con grande curiosità.

Pauni raccolse un legno che bruciava e glielo portò, lo avvicinò al muso e il fiato caldo del drago si tramutò in un grande fuoco, che rischiarò la valle e sciolse la neve.

La madre, che era rimasta in silenzio per la paura, si riebbe. Chiamò a sé le figlie e le sgridò, perché erano fuggite come cerve. Chiamò il figlio e gli leccò le ferite. Infine si rivolse a Pauni:

«Piccola femmina nuda, il tuo potere è grande. Donacelo e in cambio ti darò mio figlio e un nome da drago, vivrai nella mia casa e le mie figlie ti serviranno.»

Pauni accettò e rimase nella tana, a fabbricare il fuoco per i draghi. Le sorelle le diedero la propria criniera per cucire una pelliccia e i propri denti come corna. Le insegnarono a cambiare le braccia in ali, a volare sulle valli e a cacciare nei boschi. Le diedero un nome nuovo, e tutti gli animali iniziarono a chiamarla Regina.

Passarono le stagioni. Con il potere del fuoco, i draghi erano divenuti padroni della montagna e ogni creatura dei boschi li temeva. Stanchi di vivere nella paura, i capi degli animali si incontrarono in segreto.

«Prima i draghi volavano in cielo e noi correvamo sulla terra, spartivamo la carne del cervo e del coniglio. Ora vengono di notte con il fuoco, bruciano le nostre tane e i nostri cuccioli, prendono per loro tutta la carne della montagna» dissero il lupo e la volpe.

«Bruciano il bosco per spingerci nella valle e lì ci massacrano. Gli alberi sono carbone e il nostro cibo è cenere» dissero i cervi e i cinghiali.

Tutti aspettavano la parola dell’orso, che prima del fuoco era l’unico animale di cui i draghi avevano paura. L’orso pensò per molto tempo, infine decise:

«Chiediamo aiuto agli umani, poiché loro sanno comandare il fiume».

Andarono al villaggio degli uomini e promisero loro pelli e carne in abbondanza per cento anni, se avessero tolto il fuoco ai draghi. Gli uomini scelsero cinque cacciatori e li mandarono quella stessa notte sulla montagna.

Lungo la strada, trovarono un giovane drago che viaggiava lontano dalla tana, lo presero di sorpresa nel sonno e lo uccisero. Ballarono sopra la sua schiena, poi, prima che facesse giorno gli tagliarono la lingua, la punta della coda e delle ali e buttarono tutte queste cose nel fiume. Pregarono il fiume di spegnere il fuoco, e credendo che il fiume li avesse ascoltati, fecero ritorno a casa. Ma il fiume, che ricorda ogni volto che ha guardato nelle sue acque, si rigirò fino alla sorgente in cima alla montagna, e da lì chiamò Regina.

«L’uomo che avevi per marito stanotte ti ha ammazzato un figlio» le disse.

Regina non pianse, non si strappò i capelli né pestò i piedi. Tornò alla tana, dove il suo compagno dormiva accanto al fuoco. Si sdraiò sotto la sua ala e finse di dormire.

«Dove sei stata?» chiese lui.

«A contare le stelle» disse lei, perché lo amava molto e non voleva addolorarlo con la morte del cucciolo.

Quando la luce dell’alba toccò l’entrata della tana, Regina si alzò, mise la pelliccia sulle spalle e le corna in testa. Andò nel bosco, trovò un lupo e lo uccise. Si rotolò tre volte nel suo sangue, gli leccò il muso e disse:

«Indicami il villaggio degli uomini, perché vi andrò e lo brucerò fino alle radici, mangerò le loro ossa bianche e di loro non resterà niente».

Il naso del lupo diventò il suo e Regina poté vedere dove gli uomini avevano calpestato il bosco. Seguì l’odore di letame e carne bollita, di frutta marcia e pidocchi, finché non arrivò in vista del villaggio. Le case dei cacciatori odoravano di sangue. Regina accostò l’orecchio ai tetti e sentì il fiato di bambini addormentati. Sentì la vibrazione dei fili tesi nel telaio, colpi di tosse, una risata sottovoce. Non ricordava niente di questi suoni, così fabbricò il fuoco e andò a posarlo su ogni tetto del villaggio. Quando ebbe finito, spiccò il volo, per poter guardare dall’alto ciò che aveva fatto.

Per primi scapparono gli uomini, senza darsi pena di donne, vecchi e bambini. Poi uscirono le donne, con fazzoletti intorno alla bocca e i figli caricati sulle spalle. I cani abbaiarono e i vitelli piansero. Il fumo, pian piano, faceva scendere il silenzio.

In quel momento, una vecchia, che la notte non poteva dormire per i dolori, tornava dal fiume con i secchi dell’acqua. Vide il cielo fattosi nero e la donna che volava sopra il fuoco. La sua pena fu grande, e il secchio le cadde dalla testa.

«Pauni!» chiamò. «Che cosa hai fatto?»

Regina riconobbe la voce di sua madre e il suono del suo nome di bambina. Ripensò alla mano sulla guancia, e al bastone sulla schiena. Ricordò che le urla nel bosco erano voci di persone, e seppe distinguere le urla dei gatti dal pianto dei neonati.

Mentre volava come un drago ricordò di essere una ragazza. Le sue ali tornarono braccia e cadde dal cielo dentro il fuoco.

Le donne del villaggio intanto erano corse al fiume, avevano preso l’acqua e già spegnevano l’incendio. Quando restò solo fumo, trovarono la ragazza morta sotto la cenere. La presero e la portarono lontana nel bosco, dove gli uomini scavarono una buca alta sette metri. Qui la deposero, vi versarono sopra acqua fredda e sigillarono la tomba con tre grosse pietre.

Quella notte i draghi vennero a cercarla, ma non riuscirono a trovare il suo odore da nessuna parte. La cercarono per molti giorni e molte notti, usarono il fuoco per chiamarla nei boschi scuri e nelle grotte buie. Quando l’ebbero consumato tutto, tornarono alla tana sulla montagna, ma qui, senza Regina che lo curava, trovarono il fuoco spento.

Il suo compagno rotolò pietre asciutte e legna secca davanti all’entrata della tana, si strappò il pelo della criniera coi denti e sedette ad aspettarla. Aspettò per tutta la lunga estate, per tutto il lungo inverno, e per tutte le stagioni che vennero in mezzo, finché lui stesso non diventò pietra e il ghiaccio lo coprì. Il bosco tornò verde e le tane abitate. Il tempo trasformò il fuoco in una storia, e i draghi in animali come tutti gli altri.

Purgatorio / Dynamo

[È da poco uscito il nuovo numero della rivista “CONTAINER: osservatorio intermediale”, prodotta da Daniele Poletti e Diaforia edizioni. Un materiale ricchissimo in 84 pagine. Per ordinarla, scrivere a:info@diaforia.org. Di seguito il mio contributo. a. i. ]

.

di Patrick Beurard-Valdoye

Traduzione, note e presentazione di Andrea Inglese

Presento qui la traduzione di un testo di Patrick Beurard-Valdoye « Purgatorio / Dynamo », apparso sul sito Remue.net. È un estratto da Lamenta des murs (Lamenta dei muri), ossia l’ottavo volume del Ciclo degli esili, la cui pubblicazione è prevista per il 2023 presso Flammarion. Beurard-Valdoye ha realizzato a oggi, nell’ambito delle poesia contemporanea francese, un’opera impressionante per mole, coerenza, e ricerca formale.

Il “ciclo degli esili” tratta dell’Europa come luogo di persecuzioni e traumi collettivi e, nello stesso tempo, d’irriducibile molteplicità di culture e popolazioni. L’opera poetica di Beurard-Valdoye si è cristallizzata intorno a grandi snodi storici, di cui esplora parallelismi, intersezioni, coincidenze, che sempre fanno emergere, nel corso di eventi maggiori, destini particolarissimi, vicende individuali, in grado di pulsare con estrema forza e nettezza anche nel marasma generale. Nel testo che presentiamo, l’elaborazione poetica emerge alla confluenza di quattro linee “testimoniali”. Vi è una linea biografica, familiare, rappresentata dall’esperienza del padre soldato; vi è una linea storico-documentaria, che riguarda le diverse testimonianze sulla battaglia di Dunkerque, particolarmente cruciale nelle prime fasi della Seconda Guerra Mondiale; vi è l’interpretazione cinematografica dell’evento, realizzata nel 2017 da uno dei maggiori registi contemporanei, Christopher Nolan, con Dunkirk; vi è infine la vicenda dell’internato Antonin Artaud che, nella Francia occupata dai nazisti, si rapporta agli eventi e ai personaggi politici secondo il suo punto di vista allucinato e delirante. Per Beurard-Valdoye la scrittura poetica non si pone agli antipodi delle forme narrative o storico-documentarie, ma le ripercorre a contropelo, inserendosi nei molteplici interstizi, riempiendo le lacune o, come è stato scritto, costituendo “la memoria insonne delle pagine bianche della storia”.

Concludo questa brevissima nota con uno stralcio tratto da un’intervista apparsa sul sito Poezibao il 7 ottobre 2010. Qui l’autore ci parla delle diverse dimensioni dell’azione poetica, che egli unifica sotto il concetto di “arti poetiche”, concetto che dovrebbe interessare i lettori di una rivista Container, che si propone un approccio della letteratura e dei suoi margini all’insegna della complessità.

«All’origine dei miei libri, c’è un progetto. Ed è il progetto che determina in seguito la forma letteraria, e non l’inverso. Si costruisce allora qualcosa che definisco dispositivo. Tutte le forme – o tutti i media – possono essere esplorate se contribuiscono a elaborare il progetto: il testo poetico in versi, il testo poetico in prosa ritmica, la poesia visiva, la poesia-lista – che chiamo “teorie” –, la prosa documentaria, così come qualsiasi forma da inventare se nessuna delle precedenti è adeguata. Il “narrato” (le narré) è una di queste, mi sembra. A ciò si aggiunge il dispositivo della performance (io preferisco parlare di “recital”), che agisce o reagisce sulla scrittura. Questo insieme è ciò che chiamo “arti poetiche”. Respingo, ben inteso, come un certo numero di colleghi, l’abituale e retrograda classificazioni in generi letterari, che è l’espressione di una volontà mercantile. Mi sorprende sempre osservare come i nostri predecessori continuino a stabilire un segno d’equivalenza tra poesia e verso. Li considero leggermente in malafede. È vero che quasi tutti non si definiscono poeti ma: scrittori. Parola che non significa in fondo più niente. Chi non è scrittore? Cosa abbiamo da spartire con i nostri ministri, i nostri presidenti o i nostri amministratori di beni, che sono – loro soprattutto – scrittori.”

*

Follia, … distruggimi, affinché possa dimenticare che esisto, affinché cessi di essere

GUSTAV MAHLER [in margine alla partizione della Sinfonia n° 10]

1

flutti rabbiosi cimitero mobile

stiva inondata in balia degli affondamenti

brodogorgo bistro basso ostinato

enorme bara gremita

lo schiacciafondo dietro la faccia del mare

la cattura nel maestrale della storia

respirate infatti primariamente

massa che siete di poveri pazzi squassati

dividete e conservate i soffi

ingabbiati – non è più il momento

di rubare branchie durante la caduta

qualcosa come un tic tac d’orologio

il tempo è troppo maschile

qualche disperato s’arrampica

sul relitto del Nova Scotia

non trova che immagini indelebili

finiscono ma finiscono su fisarmonica

e sax fanno danzare il drappello

si frastornano vento soffia Manica

smembrata in suoni di conchiglia

un sergente voltafacciando balza

pistola in pugno per freddare

i suonatori di fiati

non colpisce chiunque un’onda

furiosa agguanta l’ossesso

tutti storditi una faccia requiem

per quale demenza seppelliscono il peggio

ne sono davvero scampati?

*

2

al campo dei superstiti di Dunkerque

i Francesi seduti in gruppo nel mezzo

gli Inglesi gli stanno attorno in piedi

tutti avviliti davanti alla radio

ARMISTIZIO CON ONORE

si mettono a scalpitare sul posto

a battere i piedi a singhiozzare

poltiglia folle di tristezze

gli Inglesi si sono ritirati

il terreno non è di sabbia e l’arca

d’alleanza ha fallito

per la replica

bisogna rilavorare il discorso

della tigre shakespeariana

rifinire la traduzione migliorare

la sua resa in bocca volgere di nuovo

rimestare tutta la chiacchiera

senza scoppi di pianto

prima dell’uscita dallo studio

FRANCESI SONO IO CHURCHILL

CHE VI PARLO

Michel Saint-Denis alias Duchesne

L’ex-Dynamo è al timone della parola

NOI ATTENDIAMO L’INVASIONE

I PESCI PURE

*

3

i superstiti muti del Dynamo tra i quali

mio padre avrebbero apprezzato che

su grande schermo il nemico fosse

senza volto senza la forza

vuota del proprio campo di morte

o alla maniera di un resoconto di missione

restava il nemico innominato

trattato da bandito nei collegamenti tra Spitfire

la vita si era abbassata d’una tacca

non avrebbero sopravvissuto a Dunkirk

alta definizione che risveglia l’olfatto

di un’epopea inodore

e poiché lo spettacolo costruito stava in piedi

i loro nervi avrebbero ceduto

erano necessari questi eroi sepolti

a una profondità di sei piedi

nel terriccio del loro cimitero

nella sabbia fine delle bray-dunes

nel ferro ossidato dei relitti inghiottiti

senza tic tac d’orologio

nella necropoli sotto le stele

lasciati in pace con la loro identità

di tipi-rattrappiti cucita addosso

una scritta schiaffata

in faccia al passante

fate respirare queste pietre parlanti

questi betili armati in cemento soffiante

e quel che dei resti è restato

nei limiti dell’incerto

presunto ISOLA soldato maggio-giugno 1940

presunto PASCALE Jules soldato 1-6-1940

ignoto Spagnolo 2-6-1940

ignoto maresciallo d’alloggio o sergente maggio-giugno 1940

presunto MAZZA Joseph secondo artigliere 35° R. A. D. 29-5 / 3-6-1940

ignoto fuciliere deceduto il 02-06-1940 a Bray-Dunes

ignoto allievo marinaio maggio-giugno 1940

ignoto soldato tra il 30-5 e il 3-6-1940

ignoto fuciliere algerino maggio-giugno 1940

ignoto L. G. soldato 7° R. I. giugno 1940

presunto ANGUS A marinaio 29-5 / 3-6-1940

ignoto soldato S. D. T. M. 29-5 / 1-6-1940

BOUZEGHTA BONDJENA detto AMMAR soldato presunto 23-6-1940

presunto GAILLARD Marc soldato 137° R. I. 27-5-1940

presunto SAUMAR soldato 121° R. A. maggio-giugno 1940

ignoto presunto capoguardia giugno 1940

tutti “poveri cristi”, evidentemente!

scovate allora anche il patronimico dei piloti

tedeschi dei 180 aerei abbattuti

helios! helios! segno-nel-cielo

le truppe – l’occhio alle virgole

nell’azzurro – si rallegrano

ma solo la prima volta dice Saint-Denis

quanto alla R.A.F. e ai suoi planes

costruiti in segreto

i dirigenti inglesi non ne conoscevano

– neppure il Re – i piani

e questo silenzio dava slancio

e una speciale confidenza ai fighters

l’internato Antonin Artaud per altro

voleva mettere L’Avallo-dei-Tedeschi

sulla via grazie a uno schema uno dei suoi

scarabocchi d’iniziato soltanto un po’ folle

IL PRINCIPIO È STATO TRASFERITO AD UN PUNTO

MOLTO PIÙ OCCULTO DEL CIELO

*

4

della traversata Artaud parla a Prevel

il reale in viaggio

da Dunkerque a Vera Cruz

ma la memoria fa brutti scherzi

il vero fluttua si

presenta fibra per fibra

cianciando nel vivo

per Artaud non si dà purgatorio

solamente inferni e limbi

lui non è a Dunkerque

se da Anvers spedisce carezze alla madre

nell’attesa dell’Albertville

che ha forme imponenti – scrive –

massiccio tozzo e fornito

d’un alto e ampio fumaiolo

in quanto ha molta importanza

per Artaud il fumaiolo dei piroscafi

lo spettro del troppo-tardi sempre incombente

l’Albertville è requisito

per evacuare le truppe da Dunkerque

armato di due mitragliatrici

con munizioni scadute e due

cannoni 75 mm della guerra

precedente che gli artiglieri

trovano assai imprudente utilizzare

questo il materiale d’altronde il fucile Berthier

di mio padre era privo di munizioni

e le cinque cartucce disgraziate

distribuite ai compagni facevano

sempre cilecca – la Battaglia di Dunkerque

era anche questo e i singhiozzi di mio padre

lingua rasoterra trombetta da fantoccio

*

Note al testo

“Dynamo” è l’operazione di ritirata strategica realizzata dalle truppe alleate francesi e inglesi, bloccate al nord dall’avanzata rapida e irresistibile delle truppe naziste. L’operazione si svolse sulla spiaggia di Dunkerque tra il 26 maggio e il 4 giugno del 1940. In una situazione estremamente difficile, le navi alleate riuscirono a portare in salvo in Gran Bretagna circa 338.000 soldati, di cui 115.000 francesi. In cielo si affrontarono senza sosta gli aerei della RAF e quello della Luftwaffe..

La “tigre shakespeariana” è Churchill che prepara, assieme a Michel Saint-Denis, una versione in francese del suo discorso diffuso dopo l’armistizio tra Francia e Germania (22 giugno 1940). Michel Saint-Denis, attore e drammaturgo francese, attivo a Londra dal 1935, durante la Seconda Guerra Mondiale dirige Radio Londra sotto lo pseudonimo di Jacques Duchesne.

Dunkirk è il film di Christopher Nolan uscito nelle sale nel 2017.

“L’Avallo-dei-Tedeschi” si riferisce a Pierre Laval, ministro del regime di Vichy, a cui si rivolge Artaud in una delle sue lettere. Quest’ultimo è internato tra il 1938 e il 1942 nell’ospedale di Ville-Evrard, vicino a Neuilly-sur-Marne.

*

Folie … détruis-moi avant que j’oublie que j’existe, que je cesse d’être

GUSTAV MAHLER [en marge de la partition de la Symphonie n° 10]

1

flots en rage cimetière mouvant au

hasard des naufrages cale inondée

tourbouillon bistre basse obstinée

énorme bière bondée

l’étueffond derrière la face de mer

l’emprison du noroît de l’histoire

respirez en effet primordialement

tas de pauvres fous cahotés que vous êtes

répartissez et conservez les souffles

encastrés l’heure n’est plus à

voler dans votre chute les branchies

quelque chose comme un tic tac horloger

le temps est trop masculin

quelques éperdus se hissant

sur l’épave du Scotia

ne trouvent qu’images indélébiles

tombent mais tombent sur accordéon et

saxo font danser l’escouade s’étour

dissent le vent siffle la Manche se

démonte en sons de conque

un sergent voltefaçant bondit révolver

au poing va brûler la cervelle

d’instrumentistes à vent

n’atteint quiconque une vague

furieuse empoigne le forcené

tous abrutis au visage requiem

par quelle démence enterrent-ils le pire

en sont-ils vraiment revenus

2

au camp de rescapés de Dunkerque

les Français sont assis en groupe au milieu

les Anglais debout à l’entour

tous cois devant la radio

ARMISTICE DANS L’HONNEUR

se mettent à piétiner sur place

trépigner sangloter

compote de chagrins folle

les Anglais se sont retirés

le terrain n’est pas de sable et l’arche

d’alliance s’est échouée

pour la réplique

il faut retravailler le discours

du tigre shakespearien

peaufiner sa traduction améliorer

sa mise en bouche translater

baratter tout baratin

sans éclats de sanglots

avant la sortie du studio

FRANÇAIS C’EST MOI CHURCHILL

QUI VOUS PARLE

Michel Saint-Denis alias Duchesne

l’ex-Dynamo est au gouvernail de la parole

NOUS ATTENDONS L’INVASION

LES POISSONS AUSSI

3

les rescapés muets de Dynamo dont mon

père auraient apprécié que

l’ennemi sur grand-écran fût

sans visage sans la force

vide de son propre champ de mort

or à l’instar d’un rapport d’opération

il restait l’ennemi l’innommé

traité de bandit dans les liaisons entre Spitfire

la vie avait baissé d’un cran

ils n’auraient pas survécu à Dunkirk

imax réveillant les odeurs

d’une épopée qui ne pue pas

et puisque le spectacle charpenté tenait bon

leurs nerfs auraient craqué

il fallait ces anonymes héros enfouis

six pieds en dessous

dans le terreau de leur cimetière dans

le sable fin des bray-dunes

dans le fer oxydé d’épaves dégluties

sans tic tac horloger

dans la nécropole sous les stèles

fichées en paix avec leur

identité de rabougre cousue

d’une écriture plaquée sur

la face du passant

faites respirer ces pierres parlantes

ces bétyles armés en ciment sifflant

et ce qui des restes resta

aux termes de l’incertain

présumé ISOLA soldat mai-juin 1940

présumé PASCAL Jules soldat 1-6-1940

présumé GARCIA Espagnol 2-6-1940

inconnu Espagnol 2-6-1940

inconnu maréchal des logis ou sergent mai-juin 1940

présumé MAZZA Joseph canonnier servant 35° R. A. D. 29-5 / 3-6-1940

inconnu tirailleur décédé le 02-06-1940 à Bray-Dunes

inconnu matelot mai-juin 1940

inconnu soldat entre le 30-5 et 3-6-1940

inconnu tir. alg. mai-juin 1940

inconnu L.G. soldat 7° R. I. juin 1940

présumé ANGUS A marin 29-5 / 3-6-1940

inconnu soldat S. D. T. M. 29-5 / 1-6-1940

BOUZEGHTA BONDJENA dit AMMAR soldat présumé 23-6-1940

présumé GAILLARD Marc soldat 137° R. I. 27-5-1940

présumé SAUMAR soldat 121° R. A. mai-juin 1940

inconnu présumé quartier maître juin 1940

tous des gentils cuideriez-vous

dégotez donc aussi le patronyme des pilotes

allemands aux 180 avions descendus

helio helio signe-en-ciel

les troupes vers la voûte aux virgules s’égaillaient

la toute première fois dit Saint-Denis

quant à la R. A. F et ses planes

construits dans le secret

les dirigeants anglais pas même

le Roi n’en connaissaient les plans et

ce silence donnait des ailes

aux fighters une assurance spéciale

l’asilaire Antonin Artaud d’ailleurs

voulait mettre L’Aval-des-Allemands

sur la voie par un schéma l’un de ses

gribouillis d’initié juste un peu fou

LE PRINCIPE A ÉTÉ TRANSFÉRÉ À UN POINT

BEAUCOUP PLUS OCCULTE DU CIEL

4

de la traversée Artaud parle à Prével

le réel en voyage

de Dunkerque à Vera Cruz

mais la mémoire joue des tours

le vrai fluctue il

se présente fibre par fibre

discutaillant dans le vif

pour Artaud il n’est de purgatoire

seulement les enfers et les limbes

lui n’est pas à Dunkerque

s’il envoie d’Anvers des caresses à sa mère

dans l’attente de l’Albertville

formes imposantes écrit-il

massif trapu et muni

d’une haute et large cheminée

car pour Artaud la cheminée a

beaucoup d’importance sur les bateaux

le spectre du trop-tard rôdant toujours

l’Albertville est affrété

pour évacuer les troupes de Dunkerque

armé de deux mitrailleuses

avec munitions périmées muni

de deux canons de 75 de la guerre

d’avant les artilleurs trouvent

bien imprudent d’essayer

ce matériel d’ailleurs le fusil Berthier

de mon père était sans munitions

et les cinq malheureuses cartouches distribuées

aux copains ne convenaient jamais

la Bataille de Dunkerque c’était ça aussi

et les sanglots de mon père

langue en rase-mottes trompette en fantoche

Circolarità senza ritorno ne “Le meduse di Dohrn” di Carmine de Falco

di Daniele Ventre

—

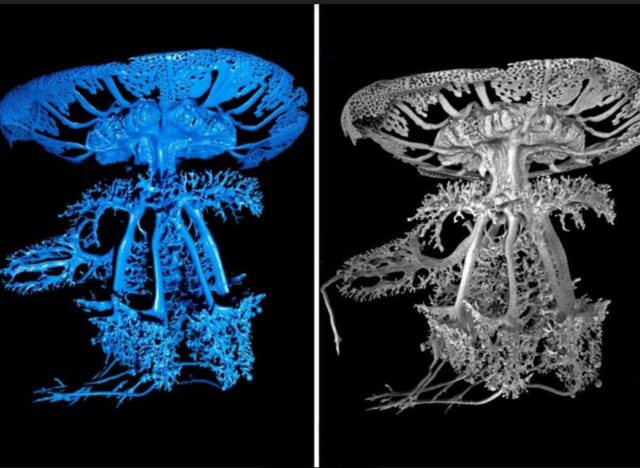

“Le Meduse di Dohrn è un’opera interamente Covid-free, che si è stratificata negli anni ed è frutto di innumerevoli incontri…”. Esordire, nella recensione e nell’analisi di un’opera in versi, citando l’incipit della postilla finale di ringraziamento dell’autore può suonare quantomeno anomalo, eppure poche formule critiche (se si escludono i precisi sondaggi testuali della fulminea postfazione al libro che dobbiamo a Ferdinando Tricarico) sono più illuminanti di questa definizione che l’autore stesso, Carmine De Falco, dà della sua raccolta, uscita due anni fa per i tipi di Bertoni ed. e oggetto, nel settembre scorso, di nuovi eventi di presentazione e lettura pubblica, dopo lo stop della pandemia.

La stratificazione e la contaminazione di esperienze critico-letterarie ed esistenziali sono due cifre distintive dell’attività letteraria di De Falco: costituiscono la radice della sua peculiare militanza poetica (di qui fra l’altro l’occasione della consonanza con un poeta par excellence militante, come Tricarico, post-fatore dei versi) e la misura dell’aderenza alla realtà (giustamente messa in evidenza da Luca Ariano nella prefazione al volume) ne plasma il suono e la sostanza, come per effetto pressorio di forza tellurica su roccia metamorfica o dolomia in emersione. Il lento lavorio di sedimentazione, stratificazione, emersione/emergenza tettonica, compressione e metamorfosi è in effetti la natura stessa del processo di elimazione che ha agito sui versi de Le Meduse di Dohrn, titolo che fa delle meduse della stazione zoologica “Anton Dohrn” della villa comunale di Napoli, e allusivamente del proliferare di meduse nel golfo di Napoli, la marca e la traccia dell’atmosfera da apocalisse climatica e ambientale che segna il secolo attuale, figlio storico aberrante del Novecento dell’atomo e della Luna.

Le tre sezioni in cui la raccolta si ripartisce si saldano in quella tragedia annunciata in tre atti che è, come si è appena detto, il declino geofisico e biologico del pianeta. Il degrado del clima e del bioma segue in parallelo il disfarsi della civiltà umana, ne è il portato, il teatro, la causa e l’effetto che rafforza la causa. La prima sezione, Poesie dei dopo disastri annunciati, assume sin dalle parole dell’esergo in corsivo, la struttura di un romanzo distopico in versi. La degradazione glaceologica della distesa gelata di Okjökull, primo ghiacciaio islandese a deliquiare dalla sua natura di ghiacciaio propriamente detto, è il primo istante di un processo per cui “nei prossimi 200 anni tutti i nostri ghiacciai seguiranno il medesimo destino”. L’esergo è una lettera a un anomalo “tu” lirico di questo remoto futuro, l’unico che saprà effettivamente se ciò che era necessario fare adesso per il cambiamento climatico, è stato effettivamente messo in opera. La sezione che così si inaugura, si incentra sull’immagine del ritorno distopico, discronico e disontologico al caos primitivo, all’indistinto, a un’impropria concordia degli elementi. Simbolo e correlativo oggettivo di tale dimensione post-catastrofica è lo “sfero” empedocleo evocato in “Perma-nere è parola umana” (pag. 19). Il feroce neikos, conflitto endemico, biologico e climatico, si conclude nell’estinzione dell’umano: un’estinzione che è, alla lettera, nirvana dell’ecosistema ridotto, per precisare la citazione da Empedocle, a “sfero rotondo che di sua avvolgente solitudine gode” (fr. 31 DK). In questo sub-antropocente, o post-antropocene, la natura apocalittica del messaggio alla base del primo quadro della tragedia delle Meduse di Dohrn si palesa nell’enunciato per cui “Nel lungo l’umano è destinato/a non ritornare, resta solo il divino/.” L’orizzonte è il superamento delle “macerie antropoceniche” verso intelligenze articiali che guarderanno all’uomo attuale come all’enigma di un creatore dalla psykhé imperscrutabile. Più avanti il cyborg, il robot futuro, l’evoluzione imprevista della biologia artificiale, quasi richiamo del Bradbury di Where Robot Mice and Robot Men Run Round in Robot Towns interagisce con questo muto interlocutore, creatore destruente, che è l’uomo, lo Shiva della techne e del bioma. “Il robot ti chiede:/ perché mi fai questo?/ È programmato per lamentarsi/ e stimolare il tuo moralismo un tanto al chilo… Non basta saper programmare/ per semplificare i conflitti, le colpe…”: così in “Il robot ti chiede” (p. 39), questo abnorme e inopinato complesso di Frankenstein assume connotati metafisici ed etici imprevisti, e la creatura bio-meccanica, come nelle Visioni di Robot asimoviane, si pone come sostituto moralmente più degno del suo feroce e grezzo predecessore, in una sorta di redenzione estropiana, oltre la catastrofe.

Un altro elemento di coalescenza della natura dello sfero planetario degradato, affiora qua e là fra le pieghe delle Poesie dei dopo disastri annunciati, ed è l’avvolgimennto vorticoso del tempo su se stesso. Il tempo arrotolato a coclea si fa dimensione implosa nel subatomico, ma anche coclea di ascolto e risonanza della natura del reale al principio della seconda sezione, Quadre danesi: così in “La città si allarga bassa” (p. 51), le strutture urbane della Metropolis à la Fritz Lang che in ogni selva di grattacieli è possibile ravvisare, stanno “a testimoniare/ l’offesa dell’arrivo, dell’essere arrivati/ Capsula di metallo e vetro verticale/ che sinuosa ammica a futurismi che furono”. La dinamica di evoluzione temporale sottesa ai verbi e ai sostantivi deverbali, in questi versi, oscilla continuamente fra durata attuale (“arrivo”), sostantivazione-ipostatizzazione-congelamento dello stato derivante da un perfetto logico-resultativo (“l’essere arrivati”), paradosso di una figura etimologica fra passato remoto e derivato di un residuo di participio prospettivo-destinativo (“futurismi che furono”). Non è un caso che per tutte le situazioni poetiche di Quadre danesi, dopo questo esordio, si assista alla presentificazione delle cose, eleaticamente blindate e candite nel presente gnomico (e nella sua variante resultativa del passato prossimo): così accade per esempio nei lunghi versi atonali di “15 Gennaio 2018 // Trianglen 3,4 TH // (p. 54). Coclearità temporale e presentificazione, che agivano sottotraccia, come sottofondo costante dei “dopo disastri annunciati”, costituiscono insieme il tema sinfonico/disfonico dominante di Quadre danesi, attraversando e unificando le diverse note della tastiera linguistica di De Falco, dall’inglese tramato di fair play aziendale al napoletano, passando per gli esotismi dei toponimi scandinavi. Così la Metropolis del tempo imploso dei “futurismi che furono” ritorna come immagine di metropoli nordica evocata in vernacolo in “Te si miso into’ stritto” (p. 75 s.): “Ma pe ttramente ca sta struttura ‘e stu palazzo/ s’arravoglia attuorno attuorno, i veco ‘o viento… venì a sunà a morte…”). Il vernacolo ha per De Falco e la sua trasmigrazione nord-europea il sapore di un nostos, di un ritorno, ma in realtà questo ritorno non è compiuto. Di fatto, la struttura di Quadre danesi segue il classico schema della Ringkomposition, ma la circolarità è, appunto cocleare, futurismo che fu, futuro passato che non si invererà, ciclicità senza ritorno.

La chiusa delle Quadre, con il suo richiamo alla quotidianità vernacolare, apre a una dimensione più terrena e di più concreta prossimità esistenziale, quella delle Sature, titolo di evidente sapore montaliano della terza e ultima sezione de Le meduse di Dohrn”. Le indicazioni cronologiche e bibliografiche presenti qua e là nella raccolta indicano la sua natura sedimentaria, a cui abbiamo accennato al principio: in Sature l’arco temporale delle poesie aggregate è disseminato nello spazio di oltre un ventennio, dal Grande paesaggio napoletano all’Assolato blues del sud, fino ad arrivare ai componimenti recenziori. Ciò che però colpisce, in Sature, è il salvataggio di quel che resta della dimensione storica umana nelle periferie del mondo e della modernità liquefatta (più che liquida). I luoghi evocati definiscono una costellazione di realtà urbane, dimensioni normative e modi di vita para-moderni, o se si vuole sub-moderni e dunque potenzialmente sottratti, per loro natura intrinseca, alla deriva della metropolis verso il collasso. Si tratta di una salvezza parziale, su piani ideali, dato che il mutamento climatico in atto rischia di travolgere tutto. Nello stesso tempo, però, gli spazi di Sature evocano, se ci si permette un’analogia storica impropria, quelle comunità periferiche che sarebbero sopravvissute alla crisi dell’età del bronzo, e più tardi del mondo antico, come spore in ibernazione destinate a germogliare nella classicità ellenica e nel rinascimento. Un testo emblematico in tal senso è A Livingston nessuno fa il bagno, già da noi in precedenza esaminato come esempio di una dimensione poetica ed esistenziale alternativa parallela, a una certa chiave di lettura del postmoderno e della ricerca letteraria.

Questa è però solo una delle chiavi di lettura di Sature, che in tutto il libro è la sezione che meno si presta, se mai vi si prestano le altre due, al tentativo di racchiuderne gli stimoli e le prospettive in una formula conclusiva. L’aggregato verbale e cosale, stico-prosastico come quello del Mazzonis di Vocazione del superstite, di Grande paesaggio napoletano, con mescidanza di vernacolo e lingua standard da maniera del gruppo ’93 rivisitata e ripensata (p.79), cede il passo ai versi atonali de “Le formiche argentine”, in cui forse non è del tutto azzardato leggere una mini-contro-parodia omaggio de Le api migratori di un Raos, per poi transitare verso il tono, fra l’operetta morale e il grande idillio decostruito, di “Dialogo tra albanesi su un kosovaro in Finlandia”, chiudendosi subito dopo nella contro-lirica di “immaginaria immensa nave da crociera”, quasi riscrittura frammentaria, da anti-Alceo, della nave del mondo umano come deriva sociale, salvo riaprirsi alla franca satira del neoliberismo e dell’impero debitorio della Troika (pp. 84 s.) a cui succede, giocoforza, il panorama carnale e sessuale mercificato di “Amazzoni esili e giovani”, e ancora, procedendo, il richiamo al Pagliarani di Rudi (“posso dirlo, Rudi è morto”), la contrapposizione fra la sognante Livingston del Guatemala e il gelo del consumismo tecnologico (“Non credi sia perverso sapere/ che hai trentasei milioni di colori” p. 91). Emblema di queste molteplici forme dell’esistente (e dei loro agganci metatestuali e intertestuali) è forse Quadretti impoetici di condizioni diverse e umane (pp. 104-106) a riassumere nel suo titolo ominoso il senso ultimo di questa sezione così disseminata, posta in coda, figlia dell’ontogenesi di de Falco come poeta a partire dall’assimilazione delle fasi di transizione fra la fine del secolo breve e l’inizio del secolo folle. Da questo punto di vista è proprio il terzo e ultimo quadro, culminante in una voluta dichiarazione di impoeticità, a definire la circolarità senza ritorno de Le meduse di Dohrn come quella dimensione in cui si dispera dell’antico progetto calviniano di proteggere, far durare, espandere con le unghie e con i denti, e con volontà resistenziale, i luoghi che nell’inferno globale ancora inferni non sono. Come rifugi dalla peste della modernità degradata e declinante e del suo cambiamento climatico (e delle pandemie che poco dopo l’ultimazione del libro avrebbero preso l’abbrivo), non si può più escogitare nel locus amoenus di una villa boccacciana l’ideale location salvifica dello spirito. Solo in brevi assurdi istanti tanto quotidiani quanto improbabili è dato all’uomo trovare rifugio dalla disgregazione cosmica che egli stesso ha avviato.

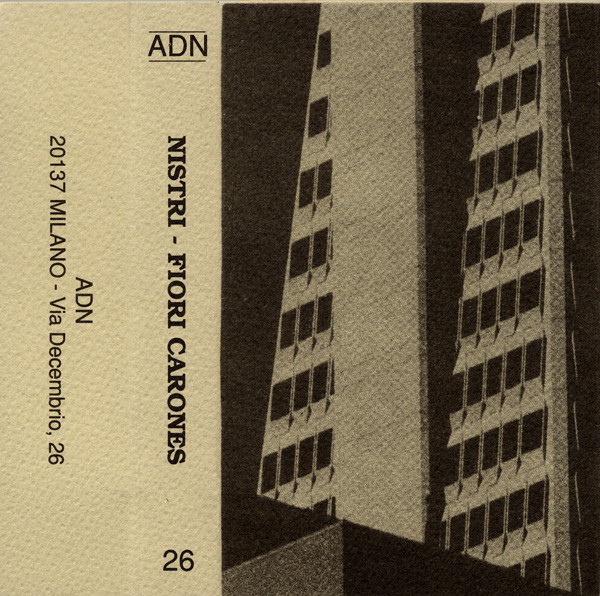

Radio days: Mirco Salvadori, Arlo Bigazzi & Vittorio Nistri

Non c’è gusto in Italia ad essere felici

Non c’è gusto in Italia ad essere felici

di musica, perduta indipendenza, tenebra e rivoluzione Pt. 2

di

Mirco Salvadori in conversazione con Arlo Bigazzi e Vittorio Nistri