[Gianluca Garrapa ha parlato con Alessandro De Francesco del suo ultimo libro, ((( , da poco uscito per la collana Lacustrine di Arcipelago Itaca, 2020]

Gianluca Garrapa:

la scrittura cuneiforme è basata sulla ripetizione di una forma unica una serie di vettori a quanto pare provenienti da linee continue il senso è dato dall’orientamento orizzontale o verticale e dalla quantità dello stesso segno

Ho appena letto ((( e il primo pensiero, o meglio sentiero, poiché è il sentire che muove questa poesia, credo, è che poesia sperimentale è, con molta probabilità, scoprire altre forme di orizzonti lontani da casa e un’altra forma prima sconosciuta di dire il desiderio; la poesia di Alessandro De Francesco è proprio una stratificazione ben resa dal titolo ((( : un discorso che include un discorso che include un altro discorso. E la macchina desiderante che mette in moto è un congegno a orologeria in cui ogni significante, che ruota attorno all’impossibile dire, è strettamente connesso a ogni altro significante. È così? e come mai ha deciso di utilizzare un segno grafico per titolare il tuo lavoro?

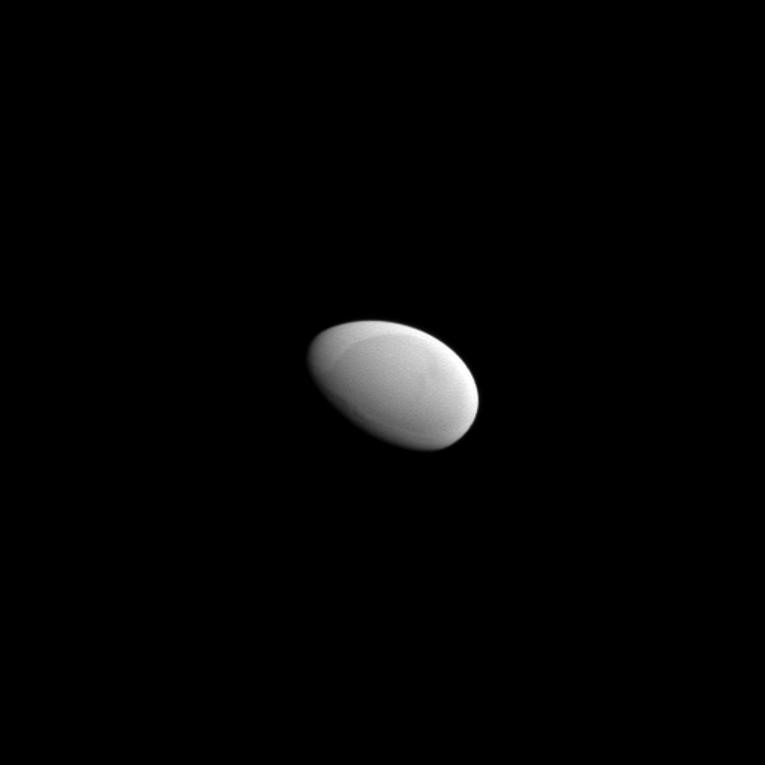

Alessandro De Francesco: Sono d’accordo che sia il sentire che guida la poesia. Proprio per questo, se di congegno si tratta è un congegno aperto, lontano dall’essere perfettamente funzionante: le tre parentesi del titolo indicano altrettanti piani percettivi, quasi narrativi, che questo libro apre senza chiudere: un piano storico-politico, focalizzato in particolare sul rapporto anche emotivo, anche psicologico, tra infanzia e guerra, e in generale su situazioni di conflitto; un piano “metafisico”, che cerca di raggiungere con il linguaggio sfere di per sé non linguistiche, forme informi, spazi immateriali, corpi indefiniti e infiniti; e un piano “animale”, in cui si indaga il comportamento di alcuni animali più o meno identificabili e la loro relazione con l’ambiente. Il segno grafico della parentesi, che ha peraltro una lunga storia nella poesia italiana, rinvia inoltre ad elementi fisici quali la curvatura dello spazio-tempo, la curvatura delle superfici dei pianeti, delle stelle e dei satelliti (e in generale all’equilibrio idrostatico, che dà una forma sferica alla maggior parte dei corpi celesti), la curvatura del bulbo oculare, del cranio, delle colline, e di altre forme sferiche o convesse di cui queste parentesi, similmente alla dimensione narrativa incompleta e non lineare di cui sopra, percorrono un arco parziale e talora impossibile. Non so se si può parlare di poesia sperimentale in relazione a (((. È però certo una poesia che ricerca, che esplora, è un modo, come dici tu molto giustamente, per scoprire orizzonti lontani e, aggiungerei io, riscoprirli come vicini a noi, riportarli qui attraverso la poesia.

G.G.:

l’incontro degli sguardi è prolungato gli occhi traslucidi dell’animale hanno un’espressione morbida ma impersonale come se l’emotività nel guardare fosse di un tipo diverso ci chiediamo se meno intenso ma una risposta certa non è data l’animale rimane nella sua posizione e ogni tanto emette degli schiocchi sordi con la bocca il suono del suo corpo contro l’erba è amplificato dal vuoto delle colline circostanti benché il moto generale sia quasi impercettibile

Il testo rimanda a flash e bulbi oculari, a paesaggi reali, bambini, storia e animali, frammenti di memorie inesplose che la parola riporta a galla nel caleidoscopio della scrittura. Sulle prime si ha una sorta di difficoltà nel percepire simultanee visioni, un po’ come vedere attraverso ommatidi, un occhio di insetto che selezioni ologrammi e mantenendoli nella moltitudine in uno stesso campo visivo. Una coralità che sborda oltre il corpo del poeta, della terra, del passato, del cosmo. Quali sono i temi intorno cui hai lavorato?

A.D.F.: Assolutamente sì, c’è una dimensione corale, multipla, inesauribile, e come dicevo sopra non lineare, in questo lavoro. Come spesso nei miei libri, la poesia incarna un succedersi di piani percettivi, spaziali, temporali, storici, emotivi, cognitivi, che non potrebbero avere luogo con questo grado di sintesi, di esattezza e allo stesso tempo di con-fusione, se questi non si trovassero condensati nella poesia. Per me la poesia è davvero una Dichtung, una densità, secondo la falsa ma splendida etimologia (da dicht, che in tedesco significa “denso”) che possiamo scegliere di trovare in una delle parole che nella lingua tedesca significano “poesia”. Questo libro tenta di aprire nuovi scenari e possibilità di dialogo tra piani tematici molto diversi, brevemente già indicati nella risposta precedente in quanto profondamente legati al titolo. Ad esempio, il testo da te appena citato apparterrebbe alla linea tematica che ho definito “animale”. Nell’insieme, e attraverso l’interazione tra i vari piani tematici, questo libro pone, direi, una domanda sostanziale: come mettere in relazione l’esperienza umana, anche nei suoi lati più sordidi e drammatici, oppure anche semplicemente quotidiani (il frigorifero, la doccia, eccetera), con la gioia che provoca l’esistenza del tutto, delle stelle, dei pianeti, delle cose organiche, ma anche di ciò che è inconoscibile e inosservabile?

G.G.:

170 cm di corpo con salario 171 cm di corpo con salario

172 cm di corpo con salario 173 cm di corpo con salario

160 cm di corpo con salario 161 cm di corpo con salario

162 cm di corpo con salario 163 cm di corpo con salario

164 cm di corpo con salario 165 cm di corpo con salario

166 cm di corpo con salario 167 cm di corpo con salario

168 cm di corpo con salario 169 cm di corpo con salario

Come nasce questo lavoro e come si colloca nell’insieme della tua arte, quella che precede e quella che seguirà questo testo?

A.D.F.: Questo testo fa parte di quel gruppo di poesie di ((( che maggiormente si avvicinano alla cosiddetta “scrittura concettuale”, poco praticata in Italia ma molto importante in particolare nella storia della poesia americana e francese. Si tratta di una scrittura che nasce dal suo proprio processo, e dal concetto che, come anche in arte concettuale, dà vita all’opera. In questo caso il testo è nato come conseguenza di un altro testo, ispirato a sua volta da una foto che ha fatto il giro del mondo, quella di un bambino morto a faccia in giù sulla battigia di una spiaggia, uno dei tanti che non ce l’hanno fatta ad arrivare sull’altra riva. In ((( ho cercato sia di rendere conto di queste realtà che di criticare il loro divenire immagine, e quindi spettacolo. Il corpo di quel bambino è diventato, in questo altro testo, una misura, una lunghezza, in quanto parte del tutto e non più individuo separato dagli altri, ma anche in quanto mera immagine svuotata dall’empatia che questo evento genererebbe nella maggior parte di coloro che ne facessero un’esperienza diretta. Ho poi scelto di estendere questo passaggio dalla concezione di un essere umano come individuo verso quella dell’umano come porzione del tutto – quindi misurabile in fondo solo per convenzione – anche al mondo del lavoro, scegliendo una statura media che può far pensare in particolare a quella di una donna. L’effetto di questi due testi, almeno così ritengo e spero, è quindi sia quello di proporre una percezione universale dell’essere umano come parte del reale e della storia, sia quello di conferire a queste pur diversissime condizioni – una morte ingiusta, lo sfruttamento sul lavoro – il carattere straniante e violento che effettivamente hanno nella realtà.

G.G.:

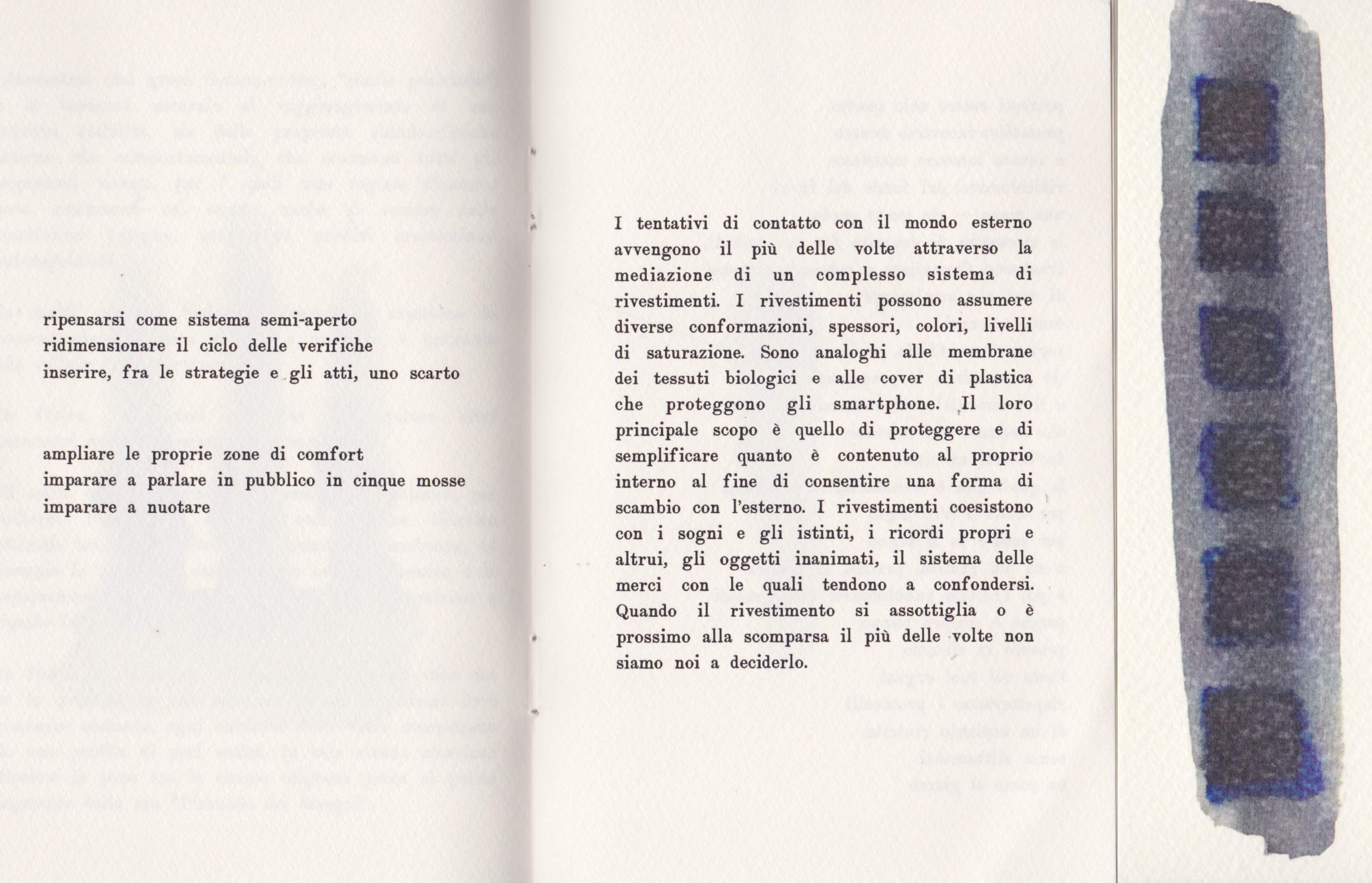

Poi abbiamo una stratificazione di significanti, come successivi livelli di plastica scenografica. Sulle prime ho pensato come si potessero leggere, nel contempo, tre significanti graficamente sovrapposti. E come fosse distante il visitare il senso dal renderlo esplicito. Il significante mentale che ne risulta, non è una mera sovrapposizione di parole che perdono forma e senso l’una dell’altra, ma proprio, mi pare di aver scorto, quel meccanismo del fondale barocco, di scenografie mobili, o come strutture collocate a profondità diverse che creano, una dietro l’altra, una visione prospettica. È prospettica la scrittura di (((. Sovrapporre i significanti è una scelta visuale o un ulteriore possibile forma di c-oralità?

A.D.F.: In effetti i termini sovrapposti, in tutti i miei lavori, sono pensati per essere letti da più persone simultaneamente. Dal punto di vista visivo, non si tratta di una forma per così dire minimalista di poesia visiva o concreta, quanto piuttosto di un espediente semantico, poetico e narrativo che pensa la pagina come spazio, e la poesia come un linguaggio multidimensionale, in cui le lettrici o i lettori sono invitate/i ad immergersi. C’è inoltre per me una continuità assoluta tra la pagina – di cui questi semplici espedienti tipografici rivelano ulteriormente la spazialità – e le mie installazioni audio, video o in realtà virtuale, o appunto le letture-performance corali, dove il testo poetico, spesso anche lo stesso testo che si trova nel libro, viene esperito spazialmente e collettivamente. Il testo poetico si rivela per quello che è: spazio e mondo. La sovrapposizione delle parole ha, come tutto il resto del testo, una necessità strettamente poetica, scaturente dal presupposto che certe cose possono essere dette solo in un certo modo, ed è precisamente per questo che esiste la poesia. La poesia emerge quando è necessario dire cose che non possono essere dette altrimenti. Il barocco, infine, è certamente presente nella mia ricerca, nella sua capacità di creare profondità, che qui però non sono trompe l’oeil, ma realtà della parola, ed anche nella capacità che ha la poesia barocca di inventare dei legami cognitivi con l’inconoscibile e l’immateriale: penso a Sor Juana Ines de la Cruz, a Thomas Traherne, a Margaret Cavendish, a Pierre Le Moyne, allo stesso Milton, e a tanti altri poeti del Seicento.

G.G.:

da lontano la buccia porosa sembra una bolla lucida una superficie da cui vedere tutte le finestre ma senza potervi leggere dentro quando il tuo volto è contro il mio non posso vederti il tatto questo atto di trasportare masse organiche fuori dal recipiente

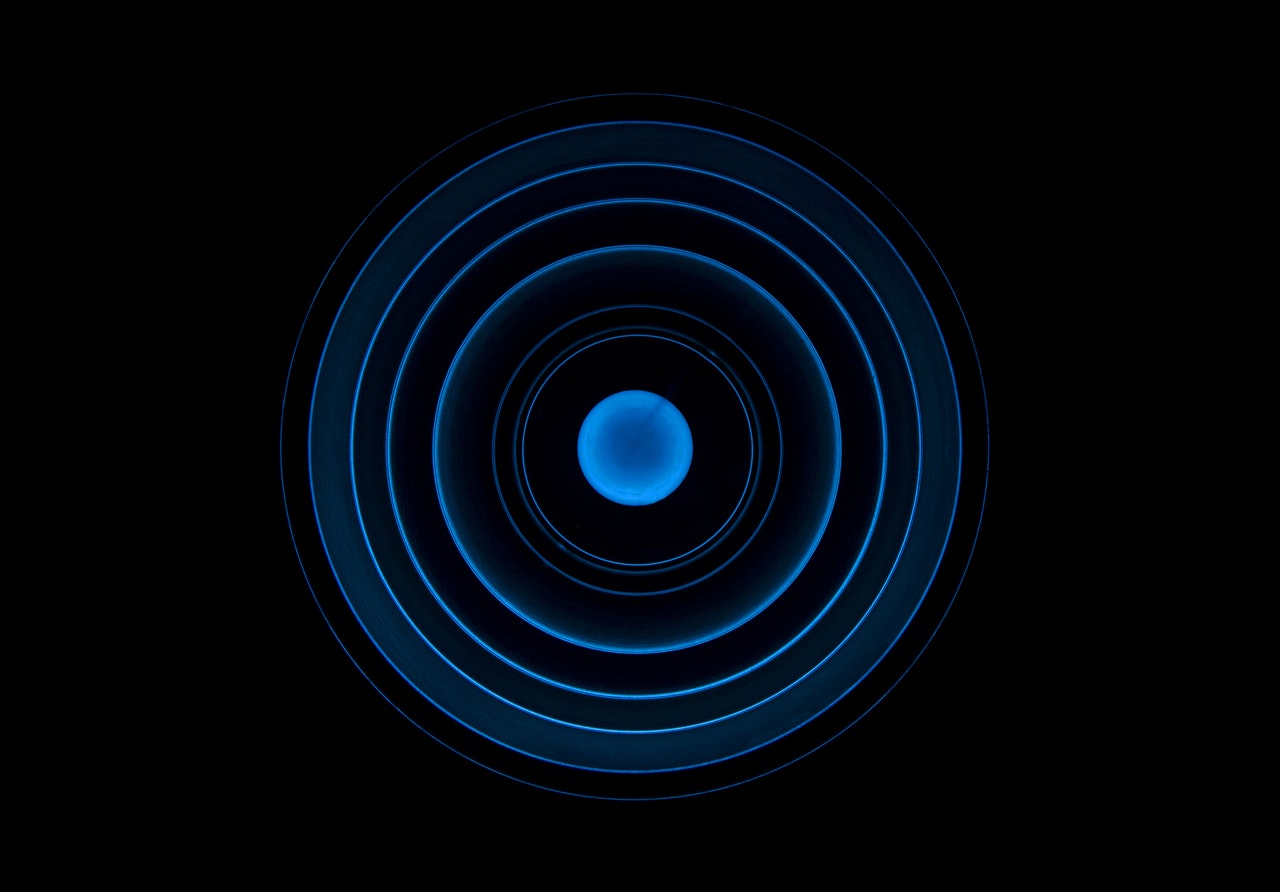

Per te la poesia è più legata all’immagine o alla parola? e a proposito dell’immagine, cosa ci dici della tua copertina – mi evoca un’olografia, un uno nel tutto e viceversa – elaborata insieme a Laila Dell’Anno?

A.D.F.: Quando definisco la mia poesia come pratica artistica intendo, tra le altre cose, che la poesia è per me un modo per generare delle immagini mentali che sono libere dalla rappresentazione. È il linguaggio che ci permette di creare delle immagini fluide, non definite, non fisse, in evoluzione e in connessione diretta con concetti e sentimenti, e la poesia è la forma linguistica più sofisticata e più potente per ottenere questo risultato. Inoltre per me la poesia è un paradosso: usa il linguaggio per raggiungere una percezione del reale che si sottrae al linguaggio stesso, oltre che talora al visibile e all’immaginabile. Per cui direi che per me la poesia, compresa ovviamente la poesia di (((, non ha a che vedere né con l’immagine, o con la parola, come rappresentazione o finzione, né con la parola nel senso novecentesco-heideggeriano di una parola poetica assoluta sull’orlo dell’indicibile, ma piuttosto con un continuo fluido tra immagine mentale, emozione e concetto che produce orizzonti cognitivi intensificati e orizzontali, aperti.

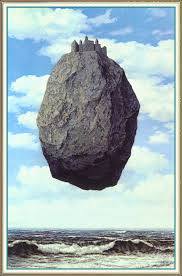

Detto questo, è vero che mi capita di utilizzare, all’inizio dei miei libri e per la prima volta qui in copertina, una fotografia che è una sorta di chiave di lettura, o meglio di visione sincretica, di alcuni aspetti tematici dei testi a seguire. In questo caso si tratta di una sovrapposizione digitale tra la fotografia di una pietra trovata su una spiaggia in California all’interno di una polla circolare e la fotografia di una sfera di vetro. Questi oggetti sono evocati nel libro, in testi in cui si parla di peso, di mano, di rapporto tra organico e artificiale, e di livelli della sostanza e della materia, dalla pietra al pianeta.

G.G.:

si tratterebbe di un pianeta trasparente il cui centro vuoto sarebbe visibile dalla superficie la lentezza del suo moto distorce da milioni di anni quella struttura buia dietro lo spazio convesso

Il desiderio – de-sidus (sidus = stella): cessare di contemplare le stelle a scopo augurale – è quella vacanza spostata più in là e mai pienamente godibile. Ecco perché l’andamento di ((( mi pare quello di un giallo, il senso slitta sempre più in là e ci comporta in una semantica sensoriale che destabilizza armonicamente la di-visione del mondo appena appresa. C’è quel mondo di cui si parla, c’è nel bulbo dell’animale, nel muto procedere del tempo. Perché hai desiderato proprio (((?

A.D.F.: Direi che ((( esprime un desiderio di presenza, di reale, di qualcosa che c’è già. Per una volta ciò che è desiderato non è qualcosa di spostato e mai pienamente raggiunto, definito dalla sua assenza, ma il tutto che esiste, tutto quello che c’è, nella speranza che riusciremo sempre meglio, anche noi esseri umani, a sentirlo e ad abbracciarlo, a cominciare dal linguaggio. Così la stella più lontana o il fenomeno inosservabile diventano in ((( materia e sostanza che si trovano sullo stesso piano ontologico e hanno lo stesso grado di presenza rispetto a un animale o alla pietra di cui sopra. Il laggiù – gli orizzonti lontani di cui hai parlato – è qui in quanto materia, e l’inosservabile e l’immateriale sono anche loro sostanza che partecipa alla vita del reale. Tutto è nel tutto, senza soluzione di continuità. Il senso, aperto, multidimensionale, contenuto in questi testi, cerca di evidenziare questa presenza, e di farne parte, fosse anche come piccola porzione, come momento. Per questo mi piace dire che la poesia, da questo punto di vista, è una traduzione del tutto. Vogliamo inventare un neologismo, e dire che (((, anziché un “de-siderio”, è un “siderio”, un tentativo di siderare senza spostare né spostarci, anche nel senso della Verschiebung freudiana? Lo spostamento certo però avviene sul piano strutturale e narrativo, perché è solo con un andamento non lineare, rizomatico, inconcluso, e talvolta indefinito benché, come ricordi tu, sempre sensoriale, che può avvenire questo invito ad un’esperienza simultanea, multipla e corale del mondo e del linguaggio. L’elemento quasi da libro giallo, che osservi giustamente, viene secondo me proprio dalla successione e dalle relazioni “non lineari” tra i testi di (((. Ma lo stesso reale è non lineare, in quanto aperto, imprevedibile, contingente.

G.G.:

~0.00002 R 3 gyr pulsar rotatore obliquo radiazione irradiamento irradiazione di archi di luce ai lati della strada che sale nel buio PSR B 1620 – 26b è un pianeta antico quasi quanto l’universo la sua origine sarebbe avvenuta quasi 13 miliardi di anni fa 12400 ly 1.35 / 0.34 M 2.5 ± 1 Mj ? / 13 gyr PSR B 1620 – 26b è una massa che orbita in un sistema altrimenti ignoto da cui verrà eiettata un fenomeno di spostamento interstellare permanente nel vuoto curvo ai lati della strada che sale gli alberi

Ouspensky nel suo Frammenti di un insegnamento sconosciuto – mentre leggevo ((( l’ho aperto a caso come spesso faccio tra le varie letture – ho letto che se un uomo comincia a sentire la vita dei pianeti comincia simultaneamente a sentire la vita degli atomi. Non tanto di oroscopi, o forse sì, si tratta, quanto di un’idea panica di congiunzione astro-fisica: in ((( si percepisce quest’apertura all’altro grande e all’altro piccolo, nello stesso tempo, e non v’è gerarchia che collochi su diversi piani le qualità, e non c’è modo di svilire una de-scrittura totale del caosmo poetico. Il corpo e i corpi celesti. Il corpo terrestre e la terra che lo ospita. Cosa è la voce in una poesia che diventa collezione di strati, dialettica di sguardi e significanti multipli?

A.D.F.: È una poesia del reale, un inno alla vita e a quello che c’è, laddove, in questo c’è, c’è anche l’impossibile, l’inosservabile, l’impensabile, il reale in tutte le sue estensioni, la sostanza spinoziana che unisce fisica e metafisica, corpo e immateriale, e certo anche la fisica teorica moderna che sempre più tende ad unire, con modelli simili, l’infinitamente piccolo e l’infinitamente grande. Ricordiamoci però che più del 90% del cosmo è costituito da due forme della materia, le cui proprietà ci sono ancora oggi sostanzialmente sconosciute, che i fisici chiamano per convenzione “materia oscura” ed “energia oscura”. Esse non hanno nessuna relazione con la fisica delle particelle come la conosciamo oggi. Anche di queste dimensioni inosservabili rende conto la poesia, ma le riporta qui, le mette, come direbbe Wittgenstein, sullo stesso piano della lampada, del tavolo, della porta, degli oggetti e degli eventi che ci circondano, e poi anche degli eventi storici collettivi e individuali, e dei traumi ad essi legati. Tutti questi piani sono appunto connessi, con-fusi. Per questo gli strati semantici di questa poesia sono multipli, se non infiniti. La voce quindi è la voce del tutto ancora una volta, a cominciare dalla voce di noi umani, perché la poesia spera sempre che il linguaggio possa unirci al di là dei nostri biechi e meschini conflitti contingenti, e superare le gerarchie e le frustrazioni del potere. Un’unione orizzontale, non autoritaria, molteplice, come lo stesso ingranaggio poetico attivato, almeno così spero, in (((.

G.G.:

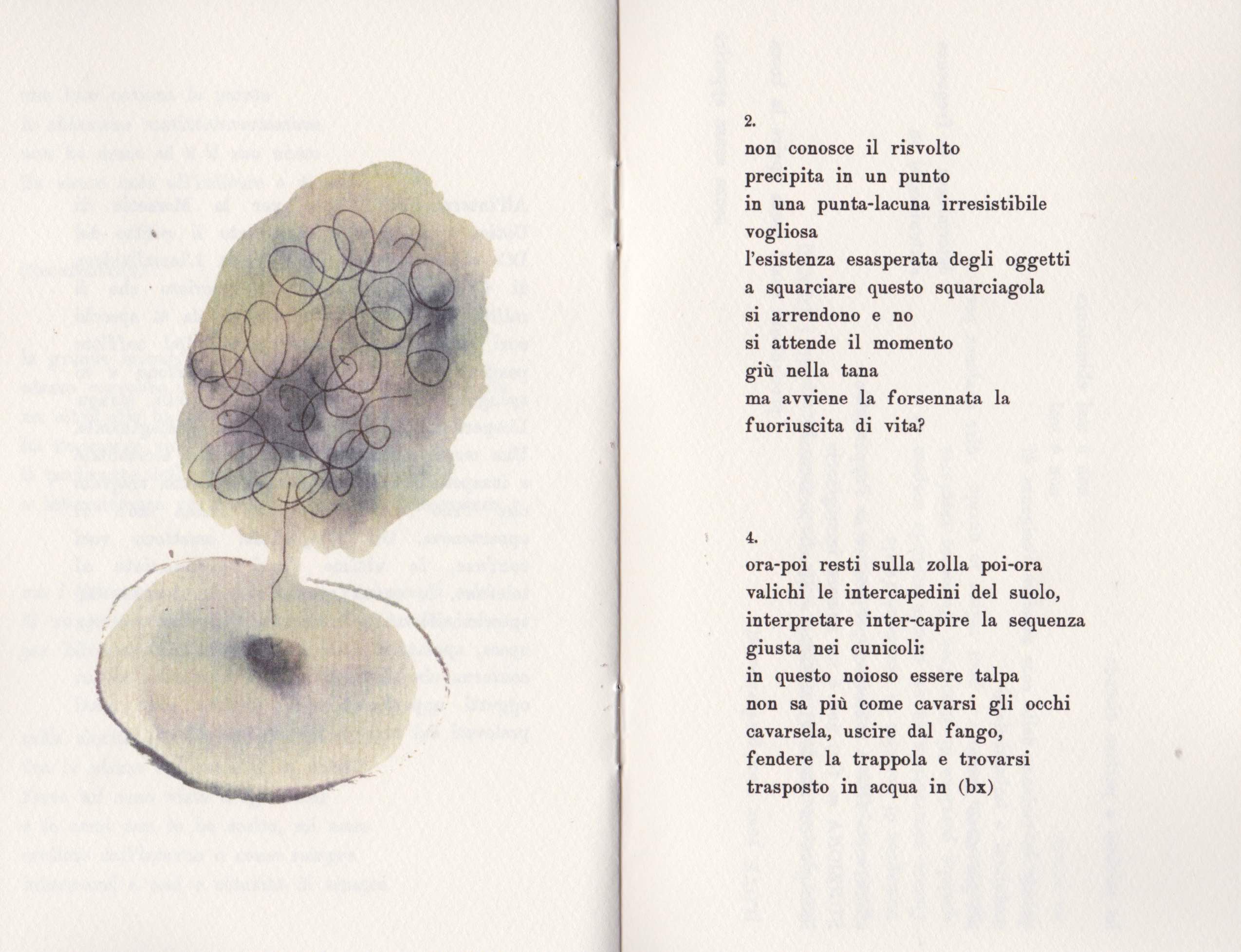

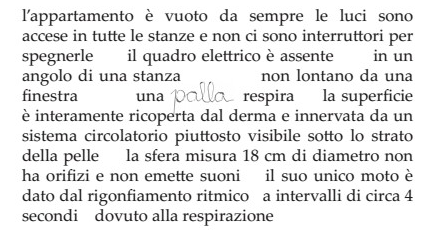

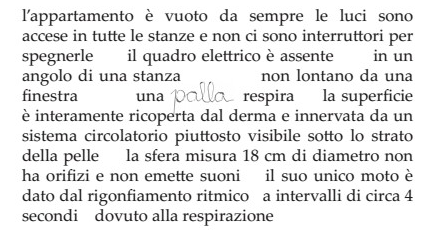

Appare la mano, il suo gesto, la grafia di un corpo che oppone il suo Reale pulsionale insimbolizzabile. Non credo che il significante palla sia solo una presenza visiva, ma invece testimonianza dell’assenza creativa, del vuoto potenziale, simbolo del corpo. Una ferita della mano nel corpo digitato dalla macchina. Alla macchina che omologa i segni del desiderio, la mano-palla oppone, dialettica, la macchina del desiderio, della carne. Che rapporto ha (((, e più in generale la tua arte, con il corpo?

A.D.F.: Innanzitutto tengo a precisare che questa parola scritta a mano, che definisci in modo molto bello ed esatto come “ferita nel corpo digitato della macchina”, indica, sul piano del significante, la palla (ancora una volta anche sfera, corpo celeste) di un bambino o di una bambina, altrove nel libro anche giocattolo che questo bambino o bambina – che non è ovviamente un personaggio ma una classe, per così dire, di persone e di eventi – tiene stretto vicino al corpo durante una situazione di conflitto armato, o mentre non può più parlare quando le vengono fatte domande su qualcosa che è accaduto. L’autorità, la violenza, la guerra, il trauma, l’ingiustizia, si amplificano quando perpetrati a danno dei bambini, e lasciano segni da generazione in generazione, come una tragedia greca, e di questo anche parla (((. Ma questa palla è anche una possibilità futura, è la riscoperta di uno spazio e di un corpo che nonostante tutto respira e vive, anche se è indefinito e indefinibile, inarticolato; la vita dell’inosservabile, l’esistenza di un’alternativa che non si trova, ancora una volta, su un piano diverso, ma qui con noi, se la vogliamo intraprendere. Perciò, forse, le poesie più corporee di ((( sono spesso anche le più astratte e indefinite. Perché in questi corpi contengono tutti i corpi possibili, anche quelli ancora inimmaginabili. Ed anche perché la poesia cerca di rendere linguaggio ciò che non può essere immaginato, ovvero di fondare la sua azione sull’impossibile e sull’ignoto. In questo stanno, a mio avviso, sia la sua potenza che il suo scacco.

Su un piano pratico, che è però legato a questa dimensione concettuale, e dal punto di vista della mia pratica artistica in generale, il corpo ha una posizione anche qui molteplice: innanzitutto è il corpo di una parola che si scopre materia e spazio, mondo ed ambiente. Inoltre è il corpo del performer che però si cancella dietro l’enunciazione stessa; il corpo individuale cede il passo al corpo corale, e alla voce stessa come corpo, che si fa presenza immateriale al posto del corpo. Tale traduzione del testo nel corpo, nello spazio e nella voce, a cominciare dall’oggetto-libro stesso, che concepisco né più né meno come una scultura, rende conto di questa oscillazione tra materia e immateriale nel corpo del testo, di questa interazione vitale tra l’indefinito, l’astratto, l’orizzonte inconoscibile, e l’hic et nunc, la presenza del reale, della natura e delle cose, in potenzialmente tutte le sue manifestazioni.

Intervista a cura di Gianluca Garrapa

Intervista a cura di Gianluca Garrapa

Amavo l’imbrunire da ragazzina. A Santa Marinella era il momento in cui mi accovacciavo e mi incantavo a vedere le belle di notte aprirsi. Potevo restare ore intere in quella scena. Le trovavo così belle nei loro petali rosa, come le bouganville, ma di esse più profumati, o gialli, i miei prediletti. Le toccavo segretamente, ché mia madre ripeteva a cantilena, Non toccarle sono velenose, e non staccare i semini, non è tempo. E io le toccavo ogni volta e sempre staccavo i semini e poi li nascondevo dentro le tasche dei miei pantaloni, o sotto un sasso vicino la porta – il mio nascondiglio.

Amavo l’imbrunire da ragazzina. A Santa Marinella era il momento in cui mi accovacciavo e mi incantavo a vedere le belle di notte aprirsi. Potevo restare ore intere in quella scena. Le trovavo così belle nei loro petali rosa, come le bouganville, ma di esse più profumati, o gialli, i miei prediletti. Le toccavo segretamente, ché mia madre ripeteva a cantilena, Non toccarle sono velenose, e non staccare i semini, non è tempo. E io le toccavo ogni volta e sempre staccavo i semini e poi li nascondevo dentro le tasche dei miei pantaloni, o sotto un sasso vicino la porta – il mio nascondiglio.